|

Il

castello di Issogne si

mostra in prima battuta

come un anonimo palazzo

cittadino di tipo

rinascimentale, ed in

effetti l'esterno appare

sobrio spoglio, con le

torri e le mura nude e

segnate solo da qualche

finestra a croce e dal

finto bugnato dipinto

sugli

angoli.

La vera sorpresa è

invece l'interno,

caratterizzato dalla

corte e dal giardino,

abbracciati dai tre

corpi di fabbrica

disposti a ferro di

cavallo e circondati dai

porticati e dalle logge

che vivacizzano la

disposizione degli

ambienti nella struttura

del palazzo.

Esternamente

il castello appare come

una dimora fortificata

dall'aspetto poco

appariscente, senza

particolari decorazioni

o affreschi e con le

torrette angolari poco

più alte del resto

dell'edificio, situato

al centro dell'abitato

di Issogne.

La

pianta del castello è

di forma quadrangolare,

di cui tre lati sono

occupati dall'edificio

stesso e il quarto -

quello orientato verso

sud - è costituito da

un giardino all'italiana

separato dall'esterno da

un semplice muro di

cinta.

IL

CORTILE E IL PORTICATO

- Il

cortile interno

racchiuso tra i tre lati

dell'edificio e il

giardino è uno degli

ambienti più suggestivi

del castello. Un tempo

vi si accedeva

attraverso il portone

che si apre sulla piazza

del paese e che conduce

sotto il porticato,

mentre attualmente per

motivi pratici si

utilizza l'ingresso

secondario sul lato

ovest, che si affaccia

esternamente su un ampio

prato. IL

CORTILE E IL PORTICATO

- Il

cortile interno

racchiuso tra i tre lati

dell'edificio e il

giardino è uno degli

ambienti più suggestivi

del castello. Un tempo

vi si accedeva

attraverso il portone

che si apre sulla piazza

del paese e che conduce

sotto il porticato,

mentre attualmente per

motivi pratici si

utilizza l'ingresso

secondario sul lato

ovest, che si affaccia

esternamente su un ampio

prato.

Sulle

facciate che si

affacciano sul cortile

si trova il cosiddetto

"miroir pour les

enfants de Challant",

una sequenza di stemmi

affrescati che

raffigurano i diversi

rami della famiglia

Challant e le principali

alleanze matrimoniali

della casata, per

conservarne il ricordo e

trasmetterlo alle future

generazioni. Il muro di

cinta del giardino era

invece decorato con

disegni monocromatici di

saggi ed eroi

dell'antichità, ormai

purtroppo quasi

cancellati.

Al

centro del cortile si

trova la celebre fontana

del melograno, una

vasca di pietra di forma

ottagonale dalla quale

si erge un albero di

melograno interamente in

ferro battuto donde

sgorgano zampilli di

acqua. Curiosamente

l'albero presenta i

frutti del melograno

mentre il fogliame,

forse per ragioni

simboliche volute

dall'artista, è quello

di un'altra pianta: la

quercia. La fontana fu

probabilmente fatta

realizzare da Giorgio di

Challant come dono per

le nozze del suo pupillo

Filiberto di Challant

con Louise d'Aarberg nel

1502 ed ha come detto

una forte valenza

simbolica, volendo unire

la fertilità e l'unità

della famiglia

rappresentate dal

melograno, con i suoi

frutti composti da molti

grani, con la forza e

l'antichità

simboleggiati dalla

quercia. Fra le fronde

del melograno-quercia

sono pure inseriti dei

minuscoli draghi, sempre

in ferro battuto e molto

difficili da scorgere.

Il

lato est del cortile è

occupato da un porticato

con le arcate a tutto

sesto e soffitto con

volta a crociera, sul

quale si apriva il

principale accesso al

castello e dal quale si

accede ora all'interno

dell'edificio. La

decorazione di tipo

geometrico delle

nervature delle volte a

crociera è tipica

dell'arte del

Quattrocento.

Le

lunette del porticato

sono decorate con

affreschi raffiguranti

con realismo e umorismo

botteghe artigiane e

scene di vita quotidiana

del tempo e

rappresentano una

importante testimonianza

iconografica

dell’epoca a cavallo

tra il XV e il XVI

secolo. La lunetta del

corpo di guardia mostra

alcuni soldati seduti ad

un tavolo intenti a

giocare a carte o a tric

trac in compagnia di

alcune prostitute,

mentre le loro armi o

armature (corazze,

balestre e alabarde)

sono appese ad una

rastrelliera addossata

alla parete. Il fornaio

inforna il pane appena

impastato ed il beccaio

gira lo spiedo mentre un

gatto cerca di rubargli

la carne. Nella bottega

del sarto si misurano e

si tagliano pezze di

tessuto, mentre negli

scaffali alle spalle

dello speziale sono

raffigurati numerosi

vasi di medicinali e

altri medicamenti.

La

lunetta del mercato

mostra una affollata

vendita di frutta e

verdura con numerosi

clienti e venditori

abbigliati nei costumi

dell’epoca. Nella

lunetta della bottega

del salumiere sono

infine raffigurate

alcune forme di

formaggio della tipica

forma della fontina,

considerate la più

antica raffigurazione

del tradizionale

formaggio valdostano.

Questi affreschi, oltre

ad una funzione

estetica, avevano

probabilmente anche un

significato celebrativo,

volendo mostrare

l'abbondanza e la pace

ottenute grazie alle

capacità del signore

del castello. L’intero

ciclo è attribuito ad

un artista conosciuto

come maestro Colin, in

virtù di un graffito

nella lunetta del corpo

di guardia che

identifica il

“Magister Collinus”

come autore

dell’opera, autore

anche dei dipinti della

cappella al primo piano

del castello.

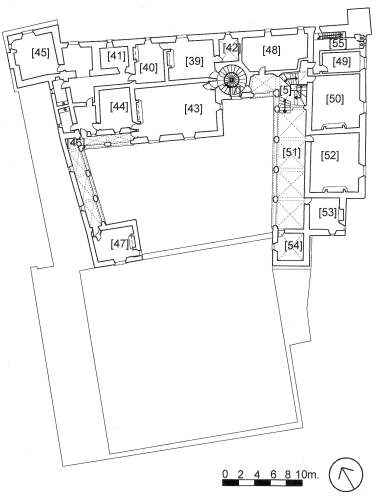

PIANO

TERRENO - Il bel

portone in pietra [1]

con il profilo a chiglia

e lo stemma della

famiglia Challant

costituiva, in origine,

l'ingresso principale al

castello; tuttavia

essendo aperto nella

torre orientale del

complesso, si affaccia

sulla piazza del paese

di Issogne e motivi

pratici hanno

consigliato di disporre

l'ingresso ai visitatori

sul lato ovest, come è

ampiamente indicato in

loco.

Dall'ingresso

primitivo si aveva

accesso diretto al

portico [2] che si apre

sul cortile [A] e sul

giardino [B] e che

distribuisce agli

ambienti della sala da

pranzo, della cucina e

ad un disimpegno che

conduce alle altre ali

del complesso. Dall'ingresso

primitivo si aveva

accesso diretto al

portico [2] che si apre

sul cortile [A] e sul

giardino [B] e che

distribuisce agli

ambienti della sala da

pranzo, della cucina e

ad un disimpegno che

conduce alle altre ali

del complesso.

A

metà circa della

lunghezza del porticato

si apre la porta che

conduce alla cosiddetta

sala da pranzo [3], la

quale comunica

direttamente con la

cucina [4] tramite un

passapiatti aperto nella

parete sotto la cappa

del camino. Il grande

ambiente della cucina è

diviso in due da una

doppia arcata ed è

caratterizzato dalla

presenza di tre grandi

camini. Entrambi gli

ambienti, sala da pranzo

e cucina, sono coperti

con volte che poggiano

su un fitto intreccio di

costoloni in pietra a

vista, i quali si

dipartono da peducci a

forma d'angelo.

Dalla

cucina si accede

direttamente alla scala

di servizio [5] e da

qui, tramite un

disimpegno, ai locali

destinati a dispensa [6]

e alla scala principale

[7] accessibile anche

dalla corte: si tratta

di una scala a

chiocciola in pietra,

tipologia caratteristica

dell'architettura

francese ma

tradizionalmente

presente anche in Valle

d'Aosta, che costituisce

un capolavoro di

maestria tecnica ed uno

splendido esempio di

design.

In

sostanza, i gradini in

pietra da taglio che

formano la scala hanno

la sagoma, come i

gradini di una qualsiasi

scala a chiocciola, di

un settore di corona

circolare, con lo

spessore equivalente

all'altezza del gradino,

ma nella loro parte più

sottile sono conclusi

con un elemento

cilindrico; la

sovrapposizione dei

gradini comporta

l'allineamento in

verticale di questi

elementi cilindrici,

come se fossero dei

piccoli rocchi. In

questo modo si forma la

colonna centrale di

sostegno, mentre i

gradini si aprono a

ventaglio per dare vita

alla scala,

sovrapponendosi tra loro

ed incastrandosi nella

muratura d'ambito per

migliorare la stabilità

della struttura.

A

completare il suggestivo

effetto della scala

contribuisce il soffitto

della rampa continua,

costituito direttamente

dall'intradosso dei

gradini del giro

superiore; e così la

scala è formata da un

unico nastro, che si

dipana attorno alla

colonna centrale,

formato dal susseguirsi

nello spazio di un unico

elemento semplice, il

gradino.

Adiacenti

alla scala principale

troviamo la sala d'onore

del castello [8]

conosciuta anche come

sala di giustizia o Salle

Basse e due camere:

la prima, detta Chambre

des cuisiniers, era

destinata agli addetti

alla cucina [9], e la

seconda, il Cabinet

de l'Apothicaire,

era la camera dello

speziale [10].

Si

accede alla sala di

giustizia tramite una

bussola in legno di

pregevole fattura;

troveremo in altri

locali la presenza di

bussole in legno,

utilizzate per creare

una sorta di anticamera

in quegli ambienti che

si aprono su spazi più

freddi

e per ridurre così le

dispersioni di calore.

L'ambiente della salle

basse, a pianta

rettangolare, è

decorato con stalli in

legno intagliato -i cui

originali si trovano nel

Museo

di Torino - nella parte

inferiore delle

pareti, mentre la parte

soprastante è dipinta a

stoffe e a vignette

inquadrate da colonne,

con la rappresentazione

di vedute di caccia, di

scene di vita cortese e

di paesaggi nordici.

Sulla parete opposta a

quella da cui si accede

alla sala si trova un

grande camino in pietra

la cui cappa è decorata

con lo stemma della

famiglia Challant

affiancato da due grifi,

mentre sulla parete a

sinistra, quella che dà

sulla corte, tra le due

finestre troviamo

affrescato il Giudizio

di Paride. Il soffitto

è realizzato in legno

con travi e travetti

lasciati a vista e

dipinti; le imposte e

gli scuri delle finestre

hanno i pannelli

intagliati a pergamene e

intrecci, come si

ritrova nella gran parte

delle finestre del

castello.

Alla

sinistra del grande

camino si apre una porta

che conduce in una

camera che l'inventario

del 1565, redatto dopo

la morte di René di

Challant, indicava come Petit

Poële [11] e da

questa si passa nella

camera dei Pellegrini - Cabinet

des coquilles [12] e

nel Petit Cabinet près

de celui des coquilles

[13].

Tornando

nel cortile [A], è

possibile accedere ad un

ala del complesso che

contiene la prigione

[14] che nell'inventario

del 1565 era

identificata come Cuisine

de la Buanderie, e

ad altri locali di

servizio: buraterie

prés du four [15], membre

au-dessus du cellier

[16], charnier

[17] e cabinet de

l'argenterie [18],

tutti coperti con volte

a botte.

Adiacente

all'ingresso a questo

corpo si apre la scala,

coperta con volta

rampante a botte, che

conduce ai sotterranei

del castello [19], in

cui si trovano le

cantine. Per

curiosità ricordiamo

che l'inventario del

1565 riportava i locali

del sotterraneo

denominandoli

nell'ordine: première

cave; petit cave à la

suite de la précedente;

troisième cave et

membre ou l'on tient le

fromage; cave du coté

du four, prè du verger

du soleil couchant;

cellier à gauche. Adiacente

all'ingresso a questo

corpo si apre la scala,

coperta con volta

rampante a botte, che

conduce ai sotterranei

del castello [19], in

cui si trovano le

cantine. Per

curiosità ricordiamo

che l'inventario del

1565 riportava i locali

del sotterraneo

denominandoli

nell'ordine: première

cave; petit cave à la

suite de la précedente;

troisième cave et

membre ou l'on tient le

fromage; cave du coté

du four, prè du verger

du soleil couchant;

cellier à gauche.

Sul

giardino [B] invece si

affaccia la foresteria,

in origine destinata

agli uomini d'arme,

divisa in due ambienti

di cui il maggiore

coperto con volte a

crociera: si tratta

della salle du jardin

[20] e della chambre

du jardin [21].

Entrambi gli ambienti

sono dotati di camino e

hanno accesso anche

dall'esterno del

castello.

PRIMO

PIANO - Salendo al

primo piano con la scala

principale [7] ci si

imbatte nella camera che

è stata di Marguerite

de La Chambre prima e di

Manzia di Braganza dopo

[22] e da questa si

accede alla camera delle

figlie di Manzia [23],

che l'inventario del

1565 riporta come

garde-robe de la chambre

de La Chambre, e

all'adiacente cabinet près

le garde-robe de la

chambre de La Chambre

[24]. Dalla parte

opposta alla camera

delle figlie la camera

di Manzia comunica con

un piccolo ambiente

quadrato voltato a

crociera, l'oratorio di

Marguerite de La Chambre

[25].

Dalla

camera di Manzia di

Braganza, così come

dalla scala principale,

si accede alla sala

d'armi [26] soprastante

alla salle basse. La

sala d'armi, che

nell'inventario del 1565

è denominata chambre de

Savoie, presenta un

grande camino in pietra

decorato con lo stemma

della famiglia Savoia e

con quello Challant - De

La Palud del matrimonio

di Amedeo di Challant e

Anne De La Palud,

genitori di Giorgio di

Challant; tutto intorno

al soffitto corre invece

un fregio in cui lo

stemma Challant è

accoppiato a quello de

La Chambre. Il soffitto

ligneo è realizzato

lasciando a vista travi

e travetti a formare una

struttura a cassettoni.

Dalla

sala d'armi è possibile

accedere al garde-robe

de la chambre de Savoie

[27] ed alla loggia [28]

voltata a crociera, che

conduce, tramite una

serie di disimpegni,

alla camera della torre

[29]. Dalla

loggia si accede anche

ad un lungo corridoio

voltato a crociera che

termina con la bussola

lignea

di accesso alla camera

della contessina Jolanda

[31] presente

nell'inventario del 1565

come chambre des épouses.

È

da rilevare come

curiosità la presenza

di due piccoli vani,

compresi tra la camera

della torre [29] e il

corridoio [30],

antesignani dei moderni

servizi igienici.

Dalla

scala principale si

passa anche ad un locale

di disimpegno [32]

voltato a crociera

collegato alla scala di

servizio [5]; da qui si

accede, passando un

altro disimpegno, alla

chambre de la lingerie

[33].

Sulla

scala di servizio si

aprono anche altri

ambienti. Innanzi tutto,

la camera di René di

Challant [34],

arricchita da un grande

camino. Questa stanza

contiene un polittico di

cui la tavola centrale,

andata perduta,

rappresentava

presumibilmente la

Madonna in Trono, mentre

gli sportelli intermedi

raffigurano René di

Challant e la moglie

Manzia di Braganza con

le figlie Filiberta ed

Isabella di Challant, e

le tavole laterali

rappresentano la Madonna

e l'arcangelo Gabriele.

Le due tavole

dell'Annunciazione

furono rinvenute nel

castello di Aymavilles

dal senatore Bombrini

quando lo acquistò nel

1882, ma l'intero

polittico si

trovava in

principio nella

cattedrale di Aosta. Sulla

scala di servizio si

aprono anche altri

ambienti. Innanzi tutto,

la camera di René di

Challant [34],

arricchita da un grande

camino. Questa stanza

contiene un polittico di

cui la tavola centrale,

andata perduta,

rappresentava

presumibilmente la

Madonna in Trono, mentre

gli sportelli intermedi

raffigurano René di

Challant e la moglie

Manzia di Braganza con

le figlie Filiberta ed

Isabella di Challant, e

le tavole laterali

rappresentano la Madonna

e l'arcangelo Gabriele.

Le due tavole

dell'Annunciazione

furono rinvenute nel

castello di Aymavilles

dal senatore Bombrini

quando lo acquistò nel

1882, ma l'intero

polittico si

trovava in

principio nella

cattedrale di Aosta.

La

camera di René di

Challant comunica con la

chambre prés de celle

de Challant [35] da una

parte e con la camera

del cardinale Madruzzo

[36] dall'altra. Dalla

camera del cardinale

Madruzzo, riportata

nell'inventario del 1565

come chambre de la

chapelle, si accede

appunto alla cappella, e

da questa alla sagrestia

(cabinet de la chapelle)

[37].

La

cappella è uno degli

ambienti più

interessanti dell'intero

edificio. Il lungo

spazio è ritmato dalla

successione di cinque

volte a crociera,

segnate dai costoloni

riccamente decorati e

riportanti in chiave lo

stemma della famiglia

Challant dipinto e

dorato. Una cancellata

in legno dal disegno

semplice ed elegante

separa l'ambiente in una

parte destinata ai

signori del castello e

in una destinata al

personale di servizio.

L'altare è arricchito

da un trittico fiammingo

e da un paliotto -il

paramento che copre la

parte anteriore

dell'altare- intagliato

a trafori su un fondo

colorato; le finestre

sono valorizzate da

vetrate a colori. Sulla

parete che separa la

cappella dalla camera

del cardinale Madruzzo

si trova un grande

camino che aveva l'ovvia

funzione di mitigare la temperatura

della cappella durante

le funzioni nelle rigide

giornate dell'inverno

valdostano.

SECONDO

PIANO - Si accede al

secondo piano

continuando a salire

lungo la scala a

chiocciola in pietra [7].

In corrispondenza delle

stanze di Marguerite de

La Chambre si trovano

qui i locali riservati a

Giorgio di Challant. La

camera di Giorgio di

Challant [39], detta

anche "camera di

San Maurizio" per

via del soffitto a

cassettoni decorato con

le croci dell'Ordine dei

Cavalieri di San

Maurizio è arredata in

modo analogo alla

sottostante camera di

Marguerite de la Chambre

e comprende un letto a

baldacchino del XVI

secolo e una credenza e

una seggetta

ottocentesche fatte

realizzare da Avondo in

stile tardogotico. La

stanza era scaldata da

un grande camino in

pietra decorato con lo

stemma di Giorgio di

Challant sorretto da un

grifone e un leone.

Da

questa stanza si accede

si accede allo studiolo

di Giorgio di Challant

[40], il garde-robe de

la chambre de

Saint-Maurice, secondo

l'inventario del 1565, e

da qui ancora alla

camera verde o cabinet

de la librerie [41].

Dalla

camera di Giorgio di

Challant si accede al

suo oratorio privato [42],

collocato in

corrispondenza di quello

di Marguerite. Anche in

questo caso si tratta di

un piccolo locale a

pianta quadrata, coperto

da una volta a crociera

e completamente

affrescato. Gli

affreschi, opera dell’

anonimo artista forse

proveniente da oltralpe

autore anche degli

affreschi

nell’oratorio di

Marguerite de La

Chambre, raffigurano

scene della

crocifissione, della

pietà e della

deposizione di Cristo

nel sepolcro. Giorgio,

committente delle opere,

è ritratto

inginocchiato ai piedi

della croce. Come altri

dipinti del maniero

anche gli affreschi

dell'oratorio di Giorgio

sono stati ridipinti

durante un restauro nel

1936. Dalla

camera di Giorgio di

Challant si accede al

suo oratorio privato [42],

collocato in

corrispondenza di quello

di Marguerite. Anche in

questo caso si tratta di

un piccolo locale a

pianta quadrata, coperto

da una volta a crociera

e completamente

affrescato. Gli

affreschi, opera dell’

anonimo artista forse

proveniente da oltralpe

autore anche degli

affreschi

nell’oratorio di

Marguerite de La

Chambre, raffigurano

scene della

crocifissione, della

pietà e della

deposizione di Cristo

nel sepolcro. Giorgio,

committente delle opere,

è ritratto

inginocchiato ai piedi

della croce. Come altri

dipinti del maniero

anche gli affreschi

dell'oratorio di Giorgio

sono stati ridipinti

durante un restauro nel

1936.

Dalla

scala principale di

accede alla cosiddetta

"sala del re di

Francia" [43],

situata accanto alle

stanze di Giorgio di

Challant e al di sopra

della sala d'armi. Il

nome deriverebbe

dall'aver probabilmente

ospitato il re di

Francia Carlo VIII

durante il suo passaggio

in Italia nel 1494. Nel

XVI secolo questa era la

camera nuziale di Renato

di Challant e di sua

moglie Mencia.

La

camera deve il suo nome

al fatto che si dice che

qui abbia alloggiato

Carlo VIII. Questo è

storicamente verosimile

visto che Carlo

VIII, re di Francia dal

1470 al 1498, scese in

Italia nel 1494 alla

guida di un esercito di

30.000 uomini. L'impresa

fu facile e si dice

infatti che Carlo VIII

abbia conquistato

l'Italia con il gesso

usato per segnare gli

alloggiamenti delle

truppe, ma l'anno

seguente, dopo la

battaglia di Fornovo

Carlo VIII fu costretto,

da una lega formata dai

vari stati in cui

all'epoca era divisa la

penisola italiana, a

ripassare le Alpi.

Il

soffitto della salle du

roi è decorato a

riquadri con rose dorate

e sulla cappa del camino

campeggia lo stemma

gigliato di Francia con

il motto Vive le Roi. Le

pareti della stanza sono

dipinte ad imitare una

tappezzeria.

Dalla

salle du roi si accede

al garde-robe de la

chambre du roi [44] noto

anche come

camera

del Paggio, e da qui

tramite disimpegni si

raggiunge la chambre

haute de la tour,

autrefois appellée du

cuir [45] e due piccoli

locali che il Nigra

chiama gabinetti di

decenza.

La

camera del paggio si

affaccia sulla loggia

[46] voltata a crociera

che collega la salle du

Roi alla chambre de l'empereur

[47] che deve il suo

nome alla permanenza

dell'imperatore

Sigismondo in viaggio

nel 1414 per ritornare

in Germania dall'Italia.

Torniamo

ora alla scala

principale e continuiamo

a salire: ci troviamo

dopo pochi scalini in

una piccola loggia di

raccordo con la scala di

servizio [5] e con un

ampio locale denominato,

come annuncia una

scritta in grossi

caratteri gotici posta

presso la sommità della

scala di servizio,

garde-robe de la

tapysserie [48].

La

scala di servizio arriva

ad un pianerottolo di

sosta posto allo stesso

livello della loggia e

del garde-robe de la

tapysserie, e da qui si

divide in due rampe che

conducono la prima alla

chambre de Saint-Sébastien

[49] e alla chambre de

Miolans [50], e la

seconda alla loggia [51]

voltata a crociera e

alle stanze che su

questa si aprono: la

chambre de Varembon

[52], la chambre de

Valangin [53] e la

camera dello

scriba[54].

Nei

pressi della chambre de

Saint-Sébastien

troviamo altri due

gabinetti di decenza ed

una scala [55] che

conduce alle soffitte

del castello in cui si

trovano la Première

chambre du galetas, il

Dernière garde-robe e

La plus haute chambre

sur la porte du château

près du galetas. I

tetti del castello hanno

manto in lastre di

pietra e in pietra sono

pure le gronde.

GLI

AFFRESCHI - Il

castello di Issogne è

ricco di decorazioni

pittoriche, eseguite da

artisti differenti, non

sempre noti o

identificabili, in un

arco di tempo

relativamente breve, a

cavallo tra la fine del

XV e la prima parte del

XVI secolo.

Entrando

nel castello si

incontrano subito le

lunette delle botteghe

artigiane e del corpo di

guardia sotto le volte

del portico. Questi

affreschi che ci

mostrano la bottega del

sarto, la farmacia, la

macelleria, il corpo di

guardia, il mercato di

frutta e verdura, la

bottega del fornaio,

dello speziale, del

pizzicagnolo sono nitidi

squarci sulla vita

quotidiana dell'epoca:

le scene sono

rappresentate

vivacemente e insieme

con realismo, spontaneità

e a volte con un pizzico

di umorismo. Il ciclo

delle botteghe artigiane

è attribuito al pittore

Colin, che troviamo a

volte citato come

Magister Collinus, in

virtù di un graffito,

presente proprio al di

sopra della panca nella

lunetta del corpo di

guardia, che appunto

indica il suo nome come

autore dell'opera.

Nel

1499 Colin lavora ad

Aosta al decorazione

delle volte nella

collegiata dei Santi

Pietro ed Orso, che era

sottoposta a restauro

per volere del suo

priore, lo stesso

Giorgio di Challant che

dirige anche i lavori

nel castello di Issogne.

Colin giunge in Val

d'Aosta da Ivrea, dove

aveva realizzato,

presumibilmente nel

1493, il fondale della

pala con l'Adorazione

dei Magi per la cappella

dei Tre Re; è un

pittore di buone qualità,

cresciuto in Piemonte

ma, come abbiamo visto,

trasferito in Val

d'Aosta, chiamato da

Giorgio di Challant.

Anche

le pitture della

cappella del primo piano

sono attribuite a Colin:

qui troviamo raffigurati

i Profeti, gli Apostoli

e i quattro Dottori

della Chiesa, che sono

una sorte di

introduzione mistica ai

temi centrali della

storie della vita della

Vergine e dell'infanzia

di Cristo. Nella

cappella le

raffigurazioni

coinvolgono tutti gli

elementi dello spazio

architettonico andando

ad interessare sia il

polittico sia le pareti

e le vetrate, ma sono

compromesse nella qualità

artistica dalle pesanti

ridipinture del restauro

del 1936.

Un

altro maestro impegnato

nei lavori del castello

di Issogne è il Maestro

di Wuillerine. In realtà

non sappiamo molto di

lui, ma studi stilistici

hanno permesso di

individuare la stessa

mano negli affreschi

della salle basse di

Issogne ed in un ex voto

presente nella

collegiata di Sant'Orso

ad Aosta; questo ex voto

è datato al 1514 ed è

dedicato alla guarigione

della povera storpia

Wuillerine, da cui il

nome di Maestro di

Wuillerine. Rileviamo

che anche in questo caso

le maestranze alle

dipendenze di Giorgio di

Challant operano

indifferentemente ad

Issogne o ad Aosta.

Il

Maestro di Wuillerine è

l'autore delle

decorazioni del salone

al piano terra del corpo

centrale del castello

dove Giorgio di Challant

amministrava la

giustizia, la salle

basse. Le decorazioni di

questa sala sono state

portate a termine con

ogni probabilità entro

il 1509, anno della

morte del committente

Giorgio di Challant.

Sulle pareti si

dispiegano finte colonne

e drappi che segnano il

ritmo del racconto

figurato e incorniciano,

unitamente alla finta

balaustra, le scene di

cui gli stessi membri

della famiglia di

Challant sono

protagonisti. Questa

sorta di gioco raggiunge

il suo culmine nella

rappresentazione del

giudizio di Paride, in

cui lo stesso Giorgio

veste i panni pensosi di

Paride chiamato ad

esprimere il suo

giudizio, come tante

volte avrà fatto lo

stesso priore

nell'adempimento delle

sue funzioni.

L'osservazione attenta

delle scene raffigurate

nella sala ci consente

di ipotizzare

verosimilmente che il

capomastro di questo

cantiere pittorico, il

nostro Maestro di

Wuillerine, dovesse

provenire d'oltralpe;

questa affermazione è

giustificata dalla

presenza, nei paesaggi,

di architetture a

graticcio con i tetti

molto spioventi e di

mulini a pale che,

insieme ad un curioso

tromp l'oeil

raffigurante un bruco ed

una mosca sul piano

d'appoggio dello stemma

affrescato sulla cappa

del camino, ci riportano

all'ambito

franco-fiammingo.

Sempre

da oltralpe sembra

provenire anche l'ignoto

artista autore degli

affreschi negli oratori

di Marguerite de la

Chambre al primo piano

ed in quello di Giorgio

di Challant al secondo

piano del complesso; la

corretta attribuzione

degli affreschi è resa

particolarmente

difficoltosa dal pesante

intervento di

ridipintura promosso

dall'allora Ministro

dell'Istruzione

Nazionale Cesare Maria

De Vecchi nel 1935 e

attuato l'anno

successivo. Gli oratori sono due

piccoli ambienti a

pianta quadrata,

sovrapposti ed entrambi

voltati a crociera.

Nell'oratorio al primo

piano, in cui si

ritirava Marguerite de

la Chambre, troviamo

rappresentati

l'Assunzione della

Vergine e i martiri di

Santa Caterina e di

Santa Margherita; nel

soprastante oratorio,

teatro delle devote

meditazioni del priore

Giorgio di Challant, è

invece rappresentata la

Passione di Cristo nelle

scene della

Crocefissione, della

Pietà e della

Deposizione del

Sepolcro.

L'arredo

pittorico del castello

di Issogne spazia anche

all'esterno, andando ad

interessare anche il

cortile. Infatti sulle

facciate interne

dell'edificio troviamo

rappresentato il Miroir

pour les enfants de

Challant, una

rappresentazione degli

stemmi dei diversi rami

della grande famiglia.

Il Miroir è stato

pensato con molteplici

funzioni, quali

l'esaltazione della

casata, la conservazione

della memoria storica

dei legami familiari, il

fornire un esempio da

seguire per le

generazioni future. In

quest'ottica si

inseriscono anche le

decorazioni monocrome

sul muro interno del

giardino. Il tema

proposto è in questo

caso rappresentato da

filosofi e saggi

dell'antichità, forse

in origine affiancati

dai nove prodi e dalle

nove eroine. Questa

incertezza è dovuta al

fatto che in questo caso

le pitture, pur essendo

state recentemente

restaurate, sono pur

tuttavia in gran parte

andate perdute e

possiamo averne

informazione solo

tramite la testimonianza

di chi ci ha preceduti.

CENNI

STORICI

Le

prime notizie relative

alla fortificazione del

luogo in cui sorge il

castello di Issogne

risalgono all'anno 1151,

quando una bolla di papa

Eugenio III documenta la

presenza di un dominio

del vescovo di Aosta in

Issogne. In realtà

sullo stesso sito già

dal I secolo a.C. era

esistito un edificio

romano, di cui si

conservano i muri

perimetrali di alcuni

vani nel sottosuolo

delle cantine

dell'attuale castello.

Nel

1255 la casaforte di

Issogne è ancora sotto

il controllo

ecclesiastico, ed

infatti in quest'anno

l'allora vescovo di

Aosta, Pierre di Pra,

concede un regolamento

di giustizia per la

regolamentazione dei

suoi rapporti con la

comunità e della

convivenza tra gli

abitanti dei territori

del suo dominio. Ma

questo non è

sufficiente per

garantire che la pace

regni nei domini del

vescovo, ed infatti tra

il 1280 e il 1350 circa

un aspro conflitto

contrappone al vescovo i

signori di Verrès, fino

all'evento clou

dell'incendio appiccato

ala casaforte, che

comporterà gravi danni

alla struttura. Come

risultato di tutto ciò

il vescovo di Aosta nel

1379 infeuda della

giurisdizione di Issogne

Ibleto di Challant, che

era signore di Verrès

per aver acquisito i

territorio degli omonimi

signori.

Ibleto

tra la fine del XIV e

l'inizio del XV secolo

inizia la costruzione di

una casaforte in luogo

della casaforte

vescovile, dando vita ad

una struttura complessa

di torri e corpi di

fabbrica di forme e

dimensioni differenti,

il tutto racchiuso da

una cinta muraria; pare

che il complesso, più

che un castello fosse

una elegante dimora

improntata ai dettami

del gotico cortese -o

internazionale- che si

sviluppò proprio tra la

metà del '300 e la metà

del '400. Ibleto

tra la fine del XIV e

l'inizio del XV secolo

inizia la costruzione di

una casaforte in luogo

della casaforte

vescovile, dando vita ad

una struttura complessa

di torri e corpi di

fabbrica di forme e

dimensioni differenti,

il tutto racchiuso da

una cinta muraria; pare

che il complesso, più

che un castello fosse

una elegante dimora

improntata ai dettami

del gotico cortese -o

internazionale- che si

sviluppò proprio tra la

metà del '300 e la metà

del '400.

Ibleto muore

nel 1409 e nel 1424 il

figlio François di

Challant, del ramo di

Ville-Challand e

Montjovet e signore di

Issogne, ottiene dal

duca di Savoia il titolo

di primo conte di

Issogne. Alla sua morte,

nel 1442, avendo egli

solo tre figlie femmine

si genera una lotta per

la successione che si

conclude nel 1456 con la

vittoria di Jacques del

ramo di Aymavilles, che

diviene così il secondo

conte di Issogne.

Verso

il 1480, sotto il

dominio di Louis di

Challant, figlio di

Jacques, iniziano i

lavori di sistemazione

del castello, e tra i

graffiti del castello

troviamo la

testimonianza dei lavori

in atto in una cantina.

Nel

1487 muore Louis di

Challant lasciando i due

giovani figli Philibert

e Charles, di cui sono

nominati tutori il

priore Giorgio di

Challant-Varey -cugino

di Louis- e della vedova

Marguerite de la

Chambre. In questo

periodo i lavori al

castello procedono con

grande fervore, tanto

che l'anno 1494, secondo

le notizie riportate dai

Computa Priorati

Sancti Ursi, è

quello in cui i lavori

svolti al castello di

Issogne raggiungono il

loro massimo sviluppo;

quando Giorgio di

Challant muore, nel

1509, i lavori sono

ormai terminati e il

signore del castello è

Philibert, che lo abita

insieme alla moglie

Louise d'Aarberg e al

figlio René. È proprio

sotto il dominio di René

di Challant, che nel

1528 prenderà in sposa

Manzia di Braganza, che

il castello assume

definitivamente

l'aspetto di una corte

ricca e raffinata, con

tutti gli arredi, le

suppellettili e le

stoffe preziose

descritte

nell'inventario redatto

nel 1565 dopo la morte

di René.

Nello

stesso anno 1565 i

nobili Madruzzo, della

famiglia dei principi e

dei vescovi di Trento,

subentrano a René di

Challant in virtù del

matrimonio tra Giovanni

Federico di Madruzzo e

Isabella di Challant,

figlia di René. Questo

fatto scatena le ire dei

cugini maschi di

Isabelle, che si

oppongono alla inusitata

successione per linea

femminile e danno luogo

ad un contenzioso che

avrà termine solo nel

1696. Nel contempo la

discendenza Madruzzo si

esaurisce nel 1658 con

la morte di Carlo

Emanuele vescovo di

Trento e l'eredità,

contesa da più parti,

spetta infine ad Henry

de Lenoncourt; ed anche

la dinastia di

Lenoncourt termina a

breve, nel 1693, con la

morte di

Charles-Joseph-Louis, e

i possessi legati al

titolo di conte di

Issogne passano alla

sorella Cristina

Maurizia del Carretto di

Balestrina.

Ma

come abbiamo accennato

poc'anzi, il 1696 vede

finalmente la fine del

processo, durato 131

anni, che ha

contrapposto i

discendenti dei Madruzzo

e dei cugini di Isabella

di Challant: il

contenzioso è vinto da

questi ultimi, per cui i

del Carretto di

Balestrina devono

restituire l'eredità

del conte René ai

baroni di Challant-Châtillon. Ma

come abbiamo accennato

poc'anzi, il 1696 vede

finalmente la fine del

processo, durato 131

anni, che ha

contrapposto i

discendenti dei Madruzzo

e dei cugini di Isabella

di Challant: il

contenzioso è vinto da

questi ultimi, per cui i

del Carretto di

Balestrina devono

restituire l'eredità

del conte René ai

baroni di Challant-Châtillon.

Un

secolo più tardi, nel

1796, muore François

Maurice, l'ultimo conte

di Challant, e poiché

il figlioletto

Jules-Hyacinthe morirà

nel 1802 in tenera età,

la discendenza si

esaurisce ed inizia un

periodo di decadenza,

segnato innanzitutto da

una Guardia Nazionale

che nel 1800 sottrae

arredi e suppellettili.

Dal

1841, con la morte di

Gabriella di Canalis di

Cumiana, vedova di François

Maurice di Challant, il

castello passa al suo

secondo marito, il conte

Amédée-Louis Passerin

d'Entrèves.

Nel

1862 il castello di

Issogne, ormai privo dei

diritti signorili, viene

acquistato, insieme a

quello di Verrès, da

Alexandre Gaspard di Châtillon,

che aliena una parte

degli arredi originari e

cede il castello, nel

1869, al barone Marius

de Vautheleret,

ingegnere francese

impegnato nello studio

del collegamento

ferroviario tra Aosta ed

Ivrea; ma questi

fallisce e nel 1872 il

castello è messo

all'asta ed acquistato

dal pittore torinese

Vittorio Avondo, che si

impegna nel restauro

architettonico del

castello e nel

riallestimento degli

interni con arredi

originari o con copie

appositamente

commissionate.

Nel

1907 Avondo,

riservandosene

l'usufrutto, dona il

castello di Issogne allo

stato italiano, che ne

diviene proprietario a

tutti gli effetti alla

morte di Avondo, il 9

dicembre del 1910.

Nel

1935 il ministro

dell'Istruzione

Nazionale Cesare Maria

De Vecchi promuove degli

interventi di restauro

che comportano pesanti

ridipinture degli

affreschi degli oratori

e della cappella. Nel

1948, a seguito

dell'approvazione dello

statuto speciale della

Regione Valle d'Aosta,

il castello di Issogne

diviene proprietà

regionale. Nel biennio

1996-1998 gli interni

del castello vengono

riallestiti secondo

l'assetto voluto da

Vittorio Avondo,

ricostruito in base a

foto d'epoca e agli

inventari redatti nel

1907 e nel 1911; vengono

anche attuati interventi

di restauro e

manutenzione di arredi e

di suppellettili, e di

alcuni elementi

architettonici, e

insieme vengono studiati

impianti tecnici

rispondenti alle vigenti

normative di sicurezza,

nonché un impianto di

illuminazione volto alla

valorizzazione degli

ambienti. Nel contempo

viene dato il via al

complesso rilievo

geometrico dell'albero

della fontana:

attualmente nella corte

è ancora presente la

fontana originaria, che

però dovrà essere

sostituito da una copia

per consentirne il

restauro. Non è ancora

chiaro se, una volta

terminato l'intervento

di restauro, l'albero

originale sarà

conservato in museo ad

Aosta o se sarà

riportato.

|