|

Il Monte

Bianco, con

un'altitudine di 4807,

è la montagna più

alta delle Alpi,

d'Italia,

di Francia e

anche d'Europa,

secondo alcune

convenzioni

geografiche, da

cui i soprannomi

di tetto

d'Europa e

di Re delle

Alpi,

condividendo

assieme al monte

Elbrus nel Caucaso un

posto tra le

cosiddette Sette

Vette del Pianeta.

Posta

nel settore

delle Alpi

Nord-occidentali,

lungo la sezione

alpina delle Alpi

Graie,

sulla linea spartiacque tra

la Valle

d'Aosta (val

Veny e val

Ferret in Italia)

e l'Alta

Savoia (valle

dell'Arve in Francia),

nei territori

comunali di Courmayeur e Chamonix-Mont-Blanc,

dà il nome

all'omonimo massiccio,

appartenente

alla

sottosezione

delle Alpi

del Monte Bianco.

Prevalentemente

di natura granitica,

irta di guglie e

di creste,

intagliata da

profondi valloni nei

quali scorrono

numerosi ghiacciai,

è considerata

una montagna di

grande richiamo

per l'alpinismo internazionale e,

dal punto di

vista della

storiografia

alpinistica, la

nascita

dell'alpinismo

stesso coincide

con la data

della sua prima

ascensione: l'8

agosto 1786.

Dalla

vista italiana,

il Tetto

delle Alpi non

è poi così

appariscente

rispetto alle

altre vette che

lo circondano. A

differenza

dell'altro

grande gigante

delle Alpi, il Monte

Rosa,

visibile in

tutta la Pianura

Padana nord-occidentale

fino alle prime alture

appenniniche,

il monte Bianco

compare solo

all'ultimo

momento lungo la

strada per Courmayeur,

nascosto da una

miriade di

satelliti

minori.

Guardandolo da

ovest è invece

ben visibile da

molto lontano,

dalle alture del Massiccio

Centrale

francese,

da quelle dei Vosgi,

dalle alture del Giura,

dalla Svizzera,

dalla Foresta

Nera. Dalla

vista italiana,

il Tetto

delle Alpi non

è poi così

appariscente

rispetto alle

altre vette che

lo circondano. A

differenza

dell'altro

grande gigante

delle Alpi, il Monte

Rosa,

visibile in

tutta la Pianura

Padana nord-occidentale

fino alle prime alture

appenniniche,

il monte Bianco

compare solo

all'ultimo

momento lungo la

strada per Courmayeur,

nascosto da una

miriade di

satelliti

minori.

Guardandolo da

ovest è invece

ben visibile da

molto lontano,

dalle alture del Massiccio

Centrale

francese,

da quelle dei Vosgi,

dalle alture del Giura,

dalla Svizzera,

dalla Foresta

Nera.

È

perennemente

innevato e si

trova nella

parte centrale

di una catena di

monti che si

estende in

lunghezza per 40 km,

in larghezza

dagli 8 ai 15 km,

su territori di

tre diversi

stati, occupando

una superficie

di circa 645 km²:

il massiccio del

Monte Bianco. Se

si esclude la parete

est del Monte

Rosa di Macugnaga,

la più alta

delle Alpi, in

questo massiccio

sono presenti

alcune tra le

pareti più

elevate del

sistema alpino

quali la Brenva

e la nord delle

Grandes Jorasses

e sono

raggruppate

quaranta cime al

di sopra dei

4.000 m,

con un terzo di

superficie a una

quota non

inferiore ai

3.000 m.

L'azione degli

agenti erosivi

sulle rocce

granitiche ha

formato nel

tempo creste

acuminate e

vette a guglia

di particolare

bellezza che

richiamano nella

regione

alpinisti da

ogni parte del

mondo.

Mentre

il versante

francese

discende

lentamente in

pendio, il

versante

italiano è

formato da una

ripida e

maestosa

muraglia

granitica che

dalle sommità

maggiori

precipita sul

fondo delle

valli Ferret e

Veny. Su questo

versante si

trovano le

pareti da

scalare più

difficili e

impegnative. I

luoghi abitati

sono situati al

disotto dei

2.800 m,

mentre rari e

difficili sono i valichi,

il più basso

dei quali è

quello del Gigante a

3.359 m.

Ecco alcune

emblematiche

cime:

-

Il Dente

del Gigante (4.014 m)

è una delle più

celebri cime. Si

erge per circa

160 m al di

sopra della

caratteristica gengiva di

neve.

-

Le Grandes

Jorasses:

sulla sua parte

sommitale, lunga

circa 1 km,

raggruppa una

sequenza di sei

punte, cinque

delle quali

superano i 4.000 m.

-

L'Aiguille

Noire de

Peuterey (3.773 m)

è uno dei

simboli del

Monte Bianco nel

versante

italiano: si

innalza

direttamente dai

prati della Val

Veny per

2.200 m di

dislivello; è

la cima più

importante della gran

cresta del Peuterey.

-

Il Dôme

du Goûter (4.306 m).

Se la parte

sommitale delle

Grandes Jorasses

è irta di cime,

quella del Dôme

du Goûter è

completamente

piatta ed è la

più estesa di

tutte le Alpi.

-

Il Mont

Dolent (3.820 m)

è una cima

piramidale;

curiosamente la

sua vetta è il

punto d'incontro

delle frontiere

di Italia,

Svizzera e

Francia.

-

le Guglie

di Chamonix,

tra i 3.000 e i

3.842 m,

dominano la

vallata di Chamonix e

rappresentano

uno dei paesaggi

più celebri

delle Alpi

francesi.

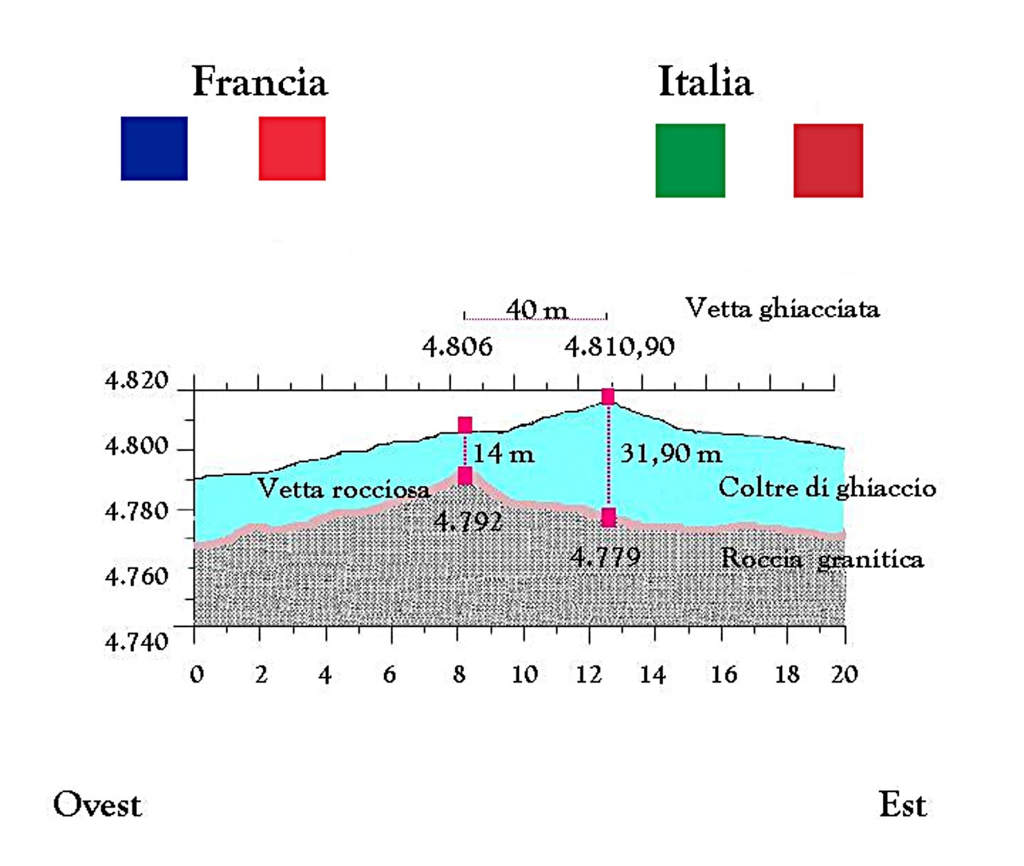

Al

di sotto della

calotta

sommitale, sotto

una coltre di

ghiaccio e di

neve spessa dai

16 ai 23 m,

a quota 4.792 m

si trova la cima

rocciosa,

spostata di 40 m

circa più a

ovest rispetto

alla vetta

stessa.

Nell'agosto del 1986 la

misurazione ortometrica rilevata

tramite

satellite

risultava di

4.804 m.

Successivamente

l'altezza

ufficiale è

stata per lungo

tempo 4.807 m,

per poi passare

nel 2001 a

4.810 m;

nel 2003 a

4.808 m;

nel 2005 fu

di 4.808 m;

nel 2007 a

4.810 m;

nel 2009 4.810

m e

nell'ultima

misurazione del

settembre 2015 a

4.808 m, più

basso rispetto

alla precedente

misurazione di

1,29 m.

Queste

variazioni sono

dovute ai venti che

accumulano la neve sulla

cima,

determinandone

conseguentemente

l'altezza. Se

durante l'anno

si registrano

meno giorni

ventosi rispetto

all'anno

precedente, di

conseguenza si

accumulerà meno

neve

condizionandone

l'altezza. A

causa delle

continue

variazioni della

calotta

ghiacciata a

partire dal 2001

ogni due anni

viene fatto un

rilevamento

ufficiale. Le

misurazioni

vengono

effettuate a

cura della

Camera

provinciale dei

geometri

dell'Alta Savoia

in

collaborazione

con una società

specializzata in

rilevamenti

tramite GPS.

Dopo la siccità del

2003 la

misurazione

effettuata nel

mese di

settembre di

quell'anno

attestava

l'altezza a

4.808,45 m

e si constatò

in

quell'occasione

che la cima si

era spostata di

0,75 cm

verso nord-ovest

rispetto alla

posizione del

2001.

Durante

quella campagna

di misurazioni

sono stati

sistemati sulla

calotta

sommitale più

di 500 punti

fissi di

riferimento al

fine di studiare

con precisione

il variare del

volume di

ghiaccio al di

sopra dei 4.800 m

che nel 2003 era

di 14.600 m³,

14.300 m³

nel 2005 per

arrivare ai

24.100 m³

attuali. Il

monte Bianco è

la montagna più

alta di tutta la

catena alpina e

considerata

anche la più

alta dell'Europa.

Tuttavia, se si

considera il Caucaso come

limite

geografico

sud-orientale

del continente

vengono citate

quali vette più

alte d'Europa quelle

situate in territorio

russo e georgiano,

come l'Elbrus che

culmina a 5.642 m,

il Dykh

Tau con

5.203 m, il Shkhara a

5.200 m e

il Kazbek 5.047

m.

Il

complesso

montuoso delle

Alpi è stato

generato durante

l'Era

terziaria grazie

alla spinta

della placca

tettonica africana e

di quella

asiatica,

attraverso un

processo di

sopraelevazione

verticale. Circa

300 milioni di

anni fa, durante

l'orogenesi ercinica,

una grande

intrusione

granitica formò

la struttura di

base

dell'attuale massiccio

del Monte Bianco.

Moderni metodi

di rilevamento

mettono

oggigiorno in

evidenza come la

sopraelevazione

delle Alpi

prosegue

incessantemente

e supera ancora

gli effetti

dell'erosione.

Attorno al

nucleo granitico

(protogino)

affiorarono rocce

metamorfiche (gneiss, micascisti e calcescisti).

Le rocce più

frequenti sono:

-

i graniti,

che si

distinguono

nella parte

centrale del

Massiccio per le

creste a guglia

e le forme acute

dei rilievi.

Benché molto

dura, questa

roccia non

resiste agli

effetti

dell'erosione

provocata dai

ghiacci.

-

le rocce

metamorfiche,

che circondano i

graniti. Queste

rocce contengono

le stesse

famiglie di

cristalli dei graniti,

ma la loro

resistenza

all'erosione è

minima e

presentano forme

più slanciate

rispetto alle

altre.

-

le rocce

sedimentarie,

che vengono

raggruppate

generalmente in

due grandi

famiglie, ossia

le rocce basiche

(calcari, dolomie,

carniole,

calcescisti), e

le rocce acide (gres, scisti argillosi, quarzite).

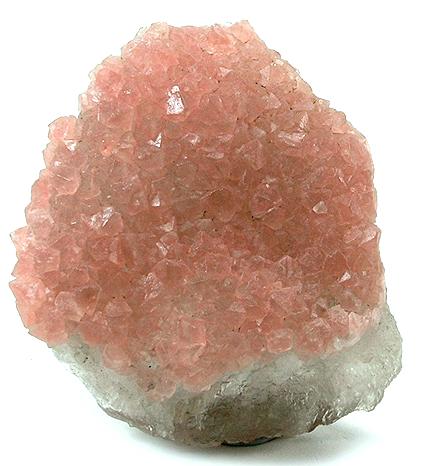

Milioni

di anni dopo

(come già

accennato, da 70

milioni di anni

è tuttora in

evoluzione)

l'orogenesi

alpina sollevò

questa

intrusione di

granito creando

delle fratture

nelle quali si

aprirono crepe e

fessure. La

formazione di

cristalli di

minerali è il

risultato di

un'iniezione d'acqua

mineralizzata in

queste fessure.

Il processo di

crescita dei

quarzi nelle

fessure alpine

non è ancora

completamente

conosciuto. Per

questa ragione

il Monte Bianco

è conosciuto

anche come

località

mineralogica e

dalle sue

pendici proviene

una gran quantità

di minerali diversi,

soprattutto quarzi di

rocca e fluoriti rosa

considerate le

migliori. Milioni

di anni dopo

(come già

accennato, da 70

milioni di anni

è tuttora in

evoluzione)

l'orogenesi

alpina sollevò

questa

intrusione di

granito creando

delle fratture

nelle quali si

aprirono crepe e

fessure. La

formazione di

cristalli di

minerali è il

risultato di

un'iniezione d'acqua

mineralizzata in

queste fessure.

Il processo di

crescita dei

quarzi nelle

fessure alpine

non è ancora

completamente

conosciuto. Per

questa ragione

il Monte Bianco

è conosciuto

anche come

località

mineralogica e

dalle sue

pendici proviene

una gran quantità

di minerali diversi,

soprattutto quarzi di

rocca e fluoriti rosa

considerate le

migliori.

A

testimonianza di

un passato di

sfruttamento

delle risorse

minerarie nel

massiccio, sul

versante

italiano si

trovano ancora

due antiche

miniere di

galena

argentifera e

di blenda,

abbandonate

ormai da tempo.

Una era

conosciuta già

nell'antichità

con il nome di Trou

des Romains e

pare realmente

che il suo

sfruttamento sia

iniziato in epoca

romana;

l'altra, la

miniera del

Miage è

stata

abbandonata

nell'Ottocento,

ed è

posizionata a

3.500 m

d'altezza, con

l'ingresso

direttamente

dalla parete

rocciosa, alle

falde della Tête

Carrée.

A 3,462 m di

quota, a Punta

Helbronner,

sulla Terrazza

dei Ghiacciai si

trova una mostra

permanente di

cristalli

provenienti dal

Massiccio e tra

i 150 minerali

esposti si

possono ammirare

le più

particolari

varietà di quarzo

di rocca,

di morioni

ialini e fumé;

le vesuviane e

i granati rinvenuti

presso Châtillon,

i minerali delle

antiche miniere,

tra i quali i

campioni di oro nativo

di Brusson e

di violano di Saint

Marcel, unica

località di

ritrovamento al

mondo.

GHIACCIAI

- Il

massiccio del

Bianco è una

delle più vaste

zone alpine

ricoperte dai

ghiacci e i suoi

ghiacciai, in

tutto 65,

occupano un'area

di 165 km².

I più estesi

sono localizzati

sul versante

francese dove i

pendii sono meno

ripidi ed

esposti a nord.

Tra questi il

ghiacciaio

dei Bossons e

la mer

de Glace che

arrivano fin

quasi alla

vallata di

Chamonix. Nelle

Alpi

quest'ultimo è

il terzo per

grandezza, con

circa 40 km² di

estensione, dopo

quello di Aletsch nelle Alpi

Bernesi in

Svizzera e

quello del

Gorner nel Monte

Rosa sempre

in Svizzera. Sul

versante

meridionale,

quello italiano,

sono presenti i

ghiacciai del Freney,

della Brenva,

del Miage, del

monte Bianco,

del Triolet, di Pré

de Bar,

per citarne

alcuni. Tra i

paesaggi

glaciali alpini,

quello della Val

Veny è uno dei

più singolari:

due imponenti

fiumane gelate

scendono dalla

cima del Bianco

fino a quota

1.200 m sul

fondo della

valle

sbarrandone

l'ingresso.

Continuando

nella valle

stessa, un'altra

lingua glaciale,

quella del

ghiacciaio del

Miage, irrompe

nella vallata

occupandola per

tutta la

larghezza per

quasi tre km di

lunghezza.

Attualmente

il monte Bianco

è sottoposto a

continui

monitoraggi per

meglio conoscere

e capire quanto

accade ai

ghiacci sulla

calotta

sommitale. A

causa dei

cambiamenti

climatici e del

conseguente

generalizzato

incremento

termico, da

alcuni decenni

quelli del

Bianco (e in

generale lungo

tutto l'arco

alpino) sono in

forte regresso,

specialmente i

più piccoli.

Secondo dati

provenienti

dalle più

recenti

ricerche, negli

ultimi anni si

assiste a un

particolare

fenomeno che fa

aumentare

considerevolmente

la coltre

ghiacciata oltre

i 4.000 m,

tanto che la

cima del monte

è aumentata di

2,15 m e

tutta la calotta

sommitale di

10.000 m³

di ghiaccio.

Secondo i

meteorologi,

questo

incremento è

spiegato dal

fatto che negli

ultimi anni è

aumentato il

numero delle

giornate

caratterizzate

da venti

provenienti da

occidente, ossia

quelli che

spingono verso

le Alpi le

perturbazioni

oceaniche molto

ricche di umidità.

Tale umidità si

trasforma in

neve ad alta

quota, e in

pioggia a quote

più basse.

FLORA

E FAUNA - Nel

territorio su

cui svetta il

monte Bianco i

pendii delle

montagne sono

ripidi e

levigati dai

ghiacciai, con

suoli

prevalentemente

acidi,

conseguentemente

l'ambiente è

piuttosto povero

di flora.

Generalmente le

nevi persistono

oltre i 2.800 m

di altitudine.

Sulla parte

ovest le prime

pendici si

situano sui

3.500 m

mentre

sull'opposto

versante partono

dai fondovalle

valdostani. Date

le condizioni

estreme, la vita

delle specie

vegetali e

animali è molto

limitata, ma tra

i crepacci o al

riparo tra le

pareti

granitiche,

alcune specie di

piante riescono

a sopravvivere

sino ai 4.000 m,

come il ranuncolo

dei ghiacciai.

A quelle

altitudini si

trovano anche

muschi e

licheni. A quote

più basse i

suoli spesso

originano da

calcescisti, o

da rocce

calcaree e

le condizioni di

vita per le

piante sono meno

estreme, pur

rimanendo

caratteristiche

di un severo ambiente di

montagna.

A

queste altitudini prevalgono

le foreste di conifere,

popolate

soprattutto

dall'abete

rosso e

dal larice,

ma localmente

anche dal pino

cembro e

dal pino

uncinato.

Nella prateria alpina

invece si

possono

osservare molte

specie di fiori

tra cui le

vistose

infiorescenze

gialle dell'Hugueninia

tanacetifolia,

una pianta endemica del

settore

occidentale

delle Alpi, e l'Anemone

narcissiflora,

e ancora la

genziana, la

notissima stella

alpina,

la rara campanula gialla.

Nel sottobosco

si può trovare

l'orchidea scarpetta

di Venere,

l'orchidea Dactylorhiza

sambucina,

il giglio martagone,

l'aquilegia,

la viola,

e le comuni

genzianelle blu.

Interessante la

presenza dell'ibrido tra

la genziana

purpurea e la

genziana

punteggiata.

Salendo più in

alto si

incontrano

arbusti come il rododendro

e il mirtillo.

Nel cuore del

massiccio, a

2.175 m s.l.m. si

trova il giardino

botanico più

alto d'Europa:

il Giardino

alpino Saussurea,

che raccoglie e

valorizza le

specie naturali

della flora

caratteristica

del Monte

Bianco.

Prende

il nome dal

fiore Saussurea

alpina,

chiamato così

in onore dello

scienziato

ginevrino Horace-Bénédict

De Saussure,

promotore della

prima ascesa al

monte Bianco nel

1786. I

mammiferi non

possono

sopravvivere a

condizioni così

difficili,

contrariamente a

certe specie di

uccelli. Ad

altitudini più

basse invece la fauna si

presenta più

ricca e variata.

La vicinanza di

due Parchi

Nazionali (Gran

Paradiso e

della Vanoise)

ha contribuito

al mantenimento

e alla

diffusione di

alcune specie

che si erano

ridotte a pochi

esemplari. Tra i mammiferi si

può incontrare

il camoscio

alpino,

che frequenta

sia la prateria

del piano alpino

sia i boschi del

piano subalpino,

dov'è anche

possibile

incontrare due

grandi erbivori come

il cervo e

il capriolo.

Le ampie

pietraie del

piano alpino

vedono la

presenza dello stambecco,

dell'aquila

reale e

della sua

principale fonte

di

alimentazione:

la marmotta.

Un animale che

si incontra sia

nelle praterie

di alta quota

sia nel

fondovalle è la volpe.

Il lupo è stato

segnalato nel

fondovalle.

Nell'area

del massiccio

sono state

osservate ben

184 specie di uccelli e

circa 110 di

queste sono

nidificanti.

Oltre

all'aquila, tra

i rapaci si

possono

avvistare la poiana,

l'astore,

il gheppio.

Talvolta

si può

osservare il

volo circolare

dell'avvoltoio

degli agnelli,

il gipeto estinto

sull'arco alpino

all'inizio del XX

secolo e

reintrodotto di

recente. Sono

presenti anche

il fagiano

di monte,

il francolino

di monte (nella

Savoia e nel Vallese,

ma non più

nella Valle

d'Aosta) e il

cervo

imperiale.

Poche sono

invece le specie

di rettili e

si trovano

comunque a quote

relativamente

basse, tra

questi la natrice dal

collare, mentre

dove il terreno

è pietroso e

soleggiato si può

incontrare l'aspide.

STORIA

- Alla

fine del secolo

XIX nelle

nazioni

dell'arco alpino

vennero creati

reparti speciali

addestrati per

la guerra in

montagna.

L'alpinismo entrò

così a far

parte della

preparazione

militare,

insieme all'uso

degli sci. Il 9

gennaio 1934 ad Aosta venne

costituita la Scuola

Militare di

Alpinismo,

con

distaccamenti a La

Thuile e

Courmayeur. Il

primo comandante

della scuola fu

il tenente

colonnello Luigi

Masini.

La Francia già

si era dotata

nel 1932 del l'ècole

de Haute

Montagne (E.H.M)

con sede a

Chamonix. Il

grandioso

scenario del

gruppo del

Bianco fu teatro

allora delle

spettacolari

esercitazioni

delle scuole

militari dei due

paesi, con

manovre in alta

quota di reparti

specializzati.

Alla scuola di

Aosta, diventata

l'Università

dell'alpinismo,

affluirono dalle

valli alpine

italiane i nomi

migliori

dell'alpinismo e

dello sci

nazionale. In

breve furono

organizzate e

portate a

termine imprese

che all'epoca

destarono grande

ammirazione.

Il

22 giugno 1935 oltre

200 allievi alpieri della

Scuola

prestarono

solenne

giuramento di

fedeltà alla Patria e

al Re sulla

cima del Bianco

scalandolo per

vie diverse,

alcune delle

quali tra le più

impegnative.

L'anno seguente

600 uomini

completamente

armati

attraversarono

la catena delle Grandes

Murailles,

da Valpelline a Valtournanche.

Nel 1937 una

imponente

esercitazione in

alta quota

impegnò

l'intero

battaglione Duca

degli Abruzzi

(500 uomini) che

occupò tutti i

valichi di

confine con la

Francia per

risalire, per

vie diverse,

sulla vetta del Tetto

delle Alpi. Nel 1938 fu

il turno delle

truppe

specializzate

francesi che si

ritrovarono sul

Bianco il 14

luglio.

La

Scuola Militare

di Alpinismo di

Aosta divenne in

pochi anni

famosa e

conosciuta a

livello

internazionale.

Successivamente,

relativamente

proprio al Monte

Bianco, venne

istituito il Reparto

Autonomo Monte

Bianco,

costituito dagli

elementi

migliori degli alpini.

Il compito del

reparto

(corrispondente

come organico a

una compagnia)

era di

presidiare la

zona del Bianco

dal Colle

della Seigne al Col

Ferret.

Per meglio

organizzarlo, fu

diviso in tre

schieramenti

comandati da

nomi celebri

dell'alpinismo

italiano come Giusto

Gervasutti (il

Miage), Renato

Chabod (il

Gigante) ed Emanuele

Andreis (il

Ferret). La

scuola partecipò

fin dagli esordi

a eventi

agonistici

nell'ambito

degli sport

invernali e

vinse nel 1936 a Garmisch la

gara olimpica di

pattuglia

militare. Nel

triennio 1935-1937 vinse

inoltre il Trofeo

Mezzalama di sci

alpinismo. La

Scuola Militare

di Alpinismo di

Aosta divenne in

pochi anni

famosa e

conosciuta a

livello

internazionale.

Successivamente,

relativamente

proprio al Monte

Bianco, venne

istituito il Reparto

Autonomo Monte

Bianco,

costituito dagli

elementi

migliori degli alpini.

Il compito del

reparto

(corrispondente

come organico a

una compagnia)

era di

presidiare la

zona del Bianco

dal Colle

della Seigne al Col

Ferret.

Per meglio

organizzarlo, fu

diviso in tre

schieramenti

comandati da

nomi celebri

dell'alpinismo

italiano come Giusto

Gervasutti (il

Miage), Renato

Chabod (il

Gigante) ed Emanuele

Andreis (il

Ferret). La

scuola partecipò

fin dagli esordi

a eventi

agonistici

nell'ambito

degli sport

invernali e

vinse nel 1936 a Garmisch la

gara olimpica di

pattuglia

militare. Nel

triennio 1935-1937 vinse

inoltre il Trofeo

Mezzalama di sci

alpinismo.

Nel

corso della seconda

guerra mondiale il

monte Bianco

divenne il campo

di battaglia d'Europa più

alto in quota.

Prima il rifugio

Torino (3375 m),

poi il col

du Midi (3564 m)

furono teatro di

sanguinosi

scontri tra

soldati tedeschi

e partigiani francesi

e italiani.

Ancora prima,

nel 1940, Benito

Mussolini,

fino ad allora

non

belligerante,

persuaso che il

conflitto stava

terminando,

dichiarò guerra

alla Francia. Il

10 giugno 1940 il 5º

Reggimento

alpini e

il Battaglione

Duca degli

Abruzzi

sferrarono

l'attacco

partendo dalle

pendici del

Bianco, in Val

Veny,

verso il col

della Seigne,

incontrando

oltrefrontiera

una forte

resistenza nelle

fortificazioni

francesi a Sélonges in

Val de Glaciers.

Le

ostilità sul

fronte

occidentale

durarono poco

tempo e 14

giorni dopo, con l'armistizio

del 24 giugno

1940,

le operazioni si

fermarono

impedendo

ulteriori

avanzate

italiane.

Quattro anni più

tardi, dopo lo sbarco

alleato in

Normandia e quello

in Provenza nell'agosto

del 1944,

i tedeschi (Wehrmacht)

iniziarono il

ripiegamento

verso la

Germania

risalendo la valle

del Rodano inseguiti

dagli americani

della 7ª Armata

del generale Alexander

Patch e

dai francesi del

generale Jean

de Lattre de

Tassigny.

Alla Resistenza

francese gli

americani

assicuravano

rifornimenti di

viveri e armi.

Dal cielo

piovevano in

Savoia

contenitori

pieni di fucili,

mitra, pistole,

bombe, bazooka,

granate,

munizioni di

ogni tipo. Il 13

agosto il

comando delle forze

libere francesi chiese

il sostegno

della Resistenza

valdostana per

la liberazione

della Savoia.

Dopo

violenti

combattimenti il

presidio di

Chamonix si

arrese il 17

agosto. Due mesi

dopo, in

ottobre, a

difesa del

Massiccio fu

creato in

Francia il battaglione

Mont Blanc,

formato da tre

compagnie nelle

quali

confluirono le

formazioni di

partigiani

dell'alta Valle

dell'Arve, guide

di Chamonix,

maestri di sci e

guide del C.A.F. (Club

Alpin Français).

Il loro compito

era quello di

occupare e

presidiare i

rifugi di alta

quota. Al

rifugio Simond,

al col du Midi,

fu inviata una

sezione di S.E.S

(Section

d'Eclaireurs-Skieurs),

ossia una

sezione di

esploratori con

sci del corpo

dei Cacciatori

alpini francesi al

comando del

tenente Jacques

Rachel.

Approfittando

della mancata

presenza tedesca

sul Massiccio,

gli esploratori

alpini

occuparono il rifugio

Torino,

sul colle

del Gigante nel

versante

italiano. Da

quella posizione

potevano vedere

quanto avveniva

nel fondovalle,

controllando i

movimenti del

fronte opposto

che in quel

periodo si era

stabilizzato sul Piccolo

San Bernardo.

I tedeschi, che

si erano accorti

della loro

presenza,

pianificarono un

attacco per

neutralizzarli.

Il 2 ottobre

1944 una

pattuglia

formata da un

ufficiale e otto Gebirgsjäger (cacciatori alpini

tedeschi) salì

nella notte sul

colle del

Gigante

aspettando il

momento propizio

per attaccare.

Finita

una bufera di

neve che nel

frattempo

imperversava,

verso le 10:30

sferrarono a

sorpresa un

violento attacco

contro gli

occupanti del

rifugio che si

difesero

strenuamente

prima di

arrendersi.

Nella battaglia

persero la vita

tre partigiani

francesi e uno

italiano, gli

altri vennero

fatti

prigionieri e

portati a valle.

Il rifugio venne

poi danneggiato

per renderlo

inutilizzabile

dalla

Resistenza.

Venticinque

giorni dopo la

battaglia, il 27

ottobre, Sandro

Pertini,

futuro

presidente della Repubblica,

ritornando in

Italia dopo

l'esilio, passò

la notte proprio

nel rifugio

Torino

semidistrutto in

quell'azione. Il

giorno

successivo i

partigiani

valdostani lo

accompagnarono

verso zone non

controllate dai

tedeschi.

Nonostante

l'inverno

1944-1945 fosse

stato molto

rigido e con un

susseguirsi

ininterrotto di

bufere di neve

sul Bianco, gli

esploratori

francesi si

inoltravano

spesso sul

confine italiano

per controllare

i movimenti

nemici e

prevenire

eventuali

attacchi. I

tedeschi consci

di questa

continua

sorveglianza

decisero di

occupare la

displuviale fino

al rifugio

Simond sul col

du Midi e

neutralizzare la

teleferica. Dal

comando tedesco

fu così

pianificata

l'operazione Himmelfahrt ("ascensione

al cielo"),

sotto il comando

dell'Oberleutenant Hengster,

esperto

alpinista, che

poteva contare

su 176 uomini

tra ufficiali e

soldati delle

truppe scelte

per

combattimenti in

alta quota. I

loro movimenti e

le loro

esercitazioni

nelle settimane

precedenti

l'attacco furono

seguite

attentamente

dalla Resistenza

valdostana e

segnalate

tempestivamente

sia agli Alleati,

sia via radio in patois

valdostano alla Resistenza

francese.

Il 16 febbraio

1945 i tedeschi

salirono al

rifugio Torino

ma il giorno

stesso furono

individuati

dagli

esploratori

francesi. Il

giorno dopo partì

l'attacco.

I

tedeschi scesero

attraverso la Vallée

Blanche diretti

al rifugio

Simond. Il loro

piano prevedeva

un attacco

centrale

sostenuto dal

grosso delle

forze mentre due

distaccamenti

investivano il

col du Rognon

sulla destra e

sulla sinistra le

rocce del Tacul.

Il tenente

Rachel non volle

farsi

sorprendere e

decise di andare

incontro al

nemico con il

quale prese

contatto già

nella notte.

Dopo un violento

scontro i

francesi

decisero di

ritirarsi

arrampicandosi

sulla cresta del

Rognon, ma la

loro posizione

si rivelò ben

presto

indifendibile.

Ripiegarono

nuovamente

attraversando la

Vallée Blanche

sotto il tiro di

una

mitragliatrice

tedesca.

Raggiunsero le

forze rimaste al

col du Midi e si

arroccarono

rispondendo al

fuoco tedesco.

La radio dei

tedeschi era

fuori uso

cosicché questi

non ebbero modo

di utilizzare

l'artiglieria

mentre la loro

posizione

diventava sempre

più critica.

Decisero di

ritirarsi mentre

un aereo

francese,

comparso

improvvisamente,

buttava granate

dall'alto.

Ripiegarono e si

disposero a

difesa sul colle

del Gigante.

L'attacco a

sorpresa al

rifugio Simond

era fallito. I

tedeschi

subirono la

perdita di nove

soldati mentre i

francesi

contarono una

sola perdita.

A

quel punto i

Transalpini

rafforzarono il

loro presidio

sul Col du Midi

facendo arrivare

mitragliatrici e

due batterie da

montagna. Con

tali obici,

senza poterla

visualizzare,

tentarono di

colpire la funivia

sul mont Fréty,

quella che

collegava il

colle con il

fondovalle, ma

inutilmente.

Furono loro

invece bersaglio

degli obici

tedeschi che dal

monte Fréty

tirarono salve

sul rifugio

Simond e sulla

teleferica.

Riuscirono a

centrarli

entrambi,

spezzando un

cavo di sostegno

della funivia e

distruggendo il

rifugio. Questa

volta fu una

battaglia di

artiglierie. I

francesi

ripresero a

sparare il

giorno dopo

aiutati da un

aereo

ricognitore che

per radio dava

indicazioni

sulla riuscita

dei tiri. Un

colpo centrò il

pilone di

sostegno della

teleferica

mettendola fuori

uso.

Il caso

Vincendon Henry fu

una tragica

vicenda

alpinistica che

coinvolse due

giovani scalatori: Jean

Vincendon, parigino di

24 anni, e François

Henry,

22 anni, di Bruxelles.

I due partirono

il 22 dicembre 1956 per

passare il Capodanno sullo Sperone

della Brenva,

maestosa sommità

rocciosa nel

versante est del

Monte Bianco.

Durante il

percorso di

avvicinamento

incontrano Walter

Bonatti e Silvano

Gheser che

si avviavano

verso

l'ascensione

invernale della Via

della Poire.

L'ascensione di

entrambe le

cordate iniziò

alle 4 del

mattino di

Natale, orario

ideale per

l'itinerario di

Vincendon e

Henry, ma già

troppo tardi per

quello che

avrebbero dovuto

percorrere

Bonatti e

Gheser. Infatti,

dopo qualche ora

di sole le

condizioni del

ghiaccio

peggiorarono e

la cordata di

Bonatti fu

costretta a

discendere sulla

Brenva e a

seguire la

cordata di

Vincendon.

I

quattro

alpinisti

vennero però

colti da una

violenta

tempesta che li

costrinse a un

drammatico

bivacco di 18

ore a quota

4.100 m.

Bonatti e Gheser

riuscirono a

raggiungere il

rifugio Gonella

dove vennero

salvati, il 30

dicembre, dalle

guide alpine Gigi

Panei, Sergio

Viotto, Cesare

Gex e Albino

Pennard.

Gheser, colpito

da gravi

congelamenti,

avrà alcune

dita di entrambi

i piedi e di una

mano amputate.

Vincendon e

Henry, che

optarono per

raggiungere

direttamente

Chamonix,

morirono dopo

cinque giorni di

freddo a 4000 m di

altezza

nell'attesa che

le squadre di

soccorso,

bloccate dal

maltempo, li

prelevassero

(ancora vivi li

raggiungerà un

elicottero che

però cadrà sul

ghiacciaio). I

corpi dei due

giovani

alpinisti furono

recuperati solo

nel marzo del

1957. La

tragedia segnerà

l'istituzione

del PGHM, il

gruppo militare

di soccorso

alpino francese

(Peloton spécialisé

de haute

montagne).

Nel

mese di luglio

del 1961 sul

versante

italiano del

Bianco si consumò

una delle

vicende più

drammatiche

della storia

dell'alpinismo.

Il Pilone

Centrale del

Freney era

una meta molto

ambita dagli

scalatori di

tutto il mondo,

una delle ultime

non ancora

conquistate. La

sua parete di

granito rosso

era

difficilissima

da scalare e per

molti

addirittura

ritenuta

impossibile. Walter

Bonatti e Pierre

Mazeaud,

già entrambi

leggende

dell'alpinismo,

si incontrarono

domenica 9

luglio al Bivacco

della Fourche diretti

verso lo stesso

obiettivo e

decisero di

unire le forze

per tentare la

scalata insieme.

Con

loro Andrea

Oggioni, Roberto

Gallieni, Pierre

Kohlmann, Robert

Guillaume e Antoine

Vieille,

tutti rocciatori

conosciuti ed

esperti. Il

tempo era buono

ed erano

previste

condizioni

stabili. Dopo

una giornata e

mezza di

avvicinamento,

raggiunsero la

Chandelle, ossia

la cuspide

sommitale del

pilone, a 4.500 m

di quota. Quando

mancavano 120 m

alla fine della

scalata, la

cordata fu

investita da

un'improvvisa

bufera di neve

che li bloccò

sulla parete.

Erano le 2 del

pomeriggio di

martedì 11

luglio: il tempo

era cambiato

velocemente come

spesso accade

sul Monte

Bianco. Fu

impossibile

continuare,

bisognava

ritirarsi per

trovare riparo

nel rifugio

Gamba (attuale rifugio

Monzino).

Le guide alpine Gigi

Panei e Alberto

Tassotti furono

i primi a

mettersi alla

ricerca delle

due cordate

Bonatti-Mazeaud

e a comprendere

la disperata

situazione dei

sette alpinisti,

dopo averne

scoperto le

tracce al Bivacco

della Fourche.

A Courmayeur accorsero

giornalisti e

curiosi e tutta

l'Italia seguì

lo sviluppo

della tragedia,

raccontata ora

per ora in

diretta

televisiva e

radiofonica dai

giornalisti

Emilio

Fede e Andrea

Boscione.

Panei, dopo aver

letto sul libro

blu del rifugio

il messaggio di

Bonatti

("Meta il Pilastro

Centrale di

Freney"),

si precipitò

nella sede della Società

delle Guide

Alpine di

Courmayeur,

evitò Emilio

Fede che

avrebbe voluto

intervistarlo, e

andò diretto

verso il

consigliere

delle Guide Toni

Gobbi per

dargli la

notizia.

Partirono subito

i soccorsi,

coordinati da Ulisse

Brunod per

rintracciare gli

alpinisti oramai

bloccati da tre

giorni.

La

mattina del 15

luglio, stremato

dal freddo e

dalla fatica,

perse la vita

Antoine Vieille

ai Rochers

Gruber, dopo 5

bivacchi in

parete. Robert

Guillaume, nella

serata dello

stesso giorno,

precipitò in un

crepaccio del ghiacciaio

del Freney.

Nella notte tra

sabato e

domenica 16

luglio fu Andrea

Oggioni a

perdere la vita

sul colle dell'Innominata a

soli tre quarti

d'ora dal

rifugio Gamba. I

superstiti si

avvicinavano

lentamente alla

salvezza, ma

appena prima di

giungere al

rifugio Pierre

Kohlmann crollò

nella neve privo

di vita. Alle 3

del mattino di

domenica, Walter

Bonatti e

Gallieni

giunsero

finalmente al

rifugio Gamba

dove trovarono

gli uomini delle

squadre di

soccorso. Subito

dopo raggiunsero

Mazeaud rimasto

indietro,

salvandolo.

LA

FUNIVIA DEI

GHIACCIAI - A La

Palud,

nelle vicinanze

di Courmayeur,

ha inizio il

percorso della

funivia del

Monte Bianco

progettato e

ideato

dall'ingegnere

Dino Lora

Totino. In poco

meno di un'ora

si può

raggiungere

Chamonix, in

Francia,

scavalcando

completamente la

catena delle Alpi.

Concepita

inizialmente per

scopi

prevalentemente

militari, venne

inaugurata

nell'estate del 1947 e

fino al 2015 era

suddivisa in sei

diversi

tronconi: da La

Palud si

raggiunge il Pavillon

di Monte Frety a

quota 2.175 m;

si prosegue per

arrivare al rifugio

Torino presso

il Colle del

Gigante a quota

3.330 m,

(quasi 2.000

metri in undici

minuti); si

continua dal

Colle del

Gigante fino a Punta

Helbronner a

quota 3.462 m

da dove si può

godere di una

vista su tutto

l'arco

alpino:

dalla cima del

Monte Bianco al Dente

del Gigante,

ai celebri

"4.000"

d'Europa come

il Cervino,

il Monte

Rosa,

la Grivola,

il Gran

Paradiso.

Continuando da

Punta Helbronner

si prosegue

verso l'Aiguille

du Midi,

il punto più

alto a quota

3.842 m;

dall'Aiguille du

Midi è

possibile

scendere al Plan

de L'Aiguille, a

2.137 m,

per arrivare

infine a

Chamonix. La funivia è

stata ultimata

negli anni

sessanta,

e presenta

alcune soluzioni

tecniche uniche,

come il pilone

sospeso.

Dal 2011 sono

stati effettuati

lavori di

ristrutturazione

dell'intera

tratta italiana

con la

costruzione di

una nuova

stazione di

partenza e

l'eliminazione

di quella presso

il Rifugio

Torino, oltre

alla

sostituzione

delle cabine con

strutture più

moderne e

sicure. I lavori

sono stati

avviati il 10

aprile 2012 e

sono terminati

il 29 maggio

2015. Il 30

maggio 2015 la

funivia

rinnovata ha

riaperto al

pubblico con la

nuova

denominazione di

SkyWay Monte

Bianco. Il

secondo tratto

della nuova

funivia porta

direttamente dal Pavillon

di Monte Frety alla Punta

Helbronner.

In tal modo si

evita la tappa

intermedia al rifugio

Torino,

per cui l'intera

traversata è

adesso suddivisa

in solo cinque

tronconi, e non

più sei come in

precedenza.

PROTEZIONE

DEL MONTE BIANCO

- L'afflusso

di così tanti

turisti, benché

costituisca una

ricchezza, è di

per sé un

pericolo per l'ambiente.

Le comunità

valdostane,

savoiarde e

vallesi, con

l'aiuto delle

regioni e degli

Stati

interessati, con

un approccio

transfrontaliero

alle

problematiche

relative alla

protezione e

valorizzazione

del territorio

hanno trovato un

accordo per dar

vita al progetto Spazio

Monte Bianco.

Questa

iniziativa di

cooperazione

coinvolge 35

comuni tra

Savoia, Alta

Savoia, Valle

d'Aosta e Vallese ed

è coordinato

della Conferenza

Transfrontaliera

Monte

Bianco.

Sotto

la presidenza di

uno dei ministri

dell'ambiente,

la Conferenza

riunisce per

ciascuna nazione

5 rappresentanti

dello Stato e

delle

collettività

territoriali. Complessivamente

lo Spazio

Monte Bianco occupa

una superficie

di circa 2.800 km²

e comprende 35

comuni: 15 in

Savoia e Alta

Savoia, 5 in

Valle d'Aosta e

15 nel Vallese.

In totale

l'intera area

conta circa

100.000

abitanti. Recentemente

il sito del

Massiccio del

Monte Bianco è

stato candidato

presso l'UNESCO per

essere

classificato

come Patrimonio

dell'umanità.

IL

TRAFORO DEL

MONTE BIANCO - Il traforo del

Monte Bianco è

un tunnel

autostradale che

collega

Courmayeur in

Valle

d'Aosta (Italia)

a Chamonix-Mont-Blanc in

Alta Savoia

(Francia). È

stato costruito

congiuntamente

tra Italia e

Francia. IL

TRAFORO DEL

MONTE BIANCO - Il traforo del

Monte Bianco è

un tunnel

autostradale che

collega

Courmayeur in

Valle

d'Aosta (Italia)

a Chamonix-Mont-Blanc in

Alta Savoia

(Francia). È

stato costruito

congiuntamente

tra Italia e

Francia.

I

lavori di

costruzione

ebbero inizio

nel 1957 e

terminarono nel

1965, anno

dell'apertura.

È composto da

una galleria

unica a doppio

senso di

circolazione e

costituisce una

delle maggiori

vie di trasporto

transalpino. La

sua lunghezza è

di 11,6 km

e la parte più

lunga rimane in

territorio

francese: 7.640 m,

con 3.960 m

in Italia.

L'altitudine è

di 1.381 m

sul versante

italiano, ai

piedi del

ghiacciaio

della Brenva,

mentre raggiunge

a metà galleria

i 1.395 m,

per scendere poi

ai 1.271 m

sul versante

francese, ai

piedi del

ghiacciaio

dei Bossons.

Il piano

stradale del

tunnel non è

orizzontale, ma

di forma concava

per facilitare

il deflusso

dell'acqua.

Rispetto

alla frontiera,

il traforo passa

esattamente

sotto la

verticale

(l'aplomb) de l'Aiguille

du Midi,

dove lo spessore

di copertura

granitica

raggiunge i

2.480 m,

misura record

per le gallerie

autostradali e

ferroviarie.

La

sua altezza è

di 4,35 m e

la sua larghezza

di 8 m

(2x3,5 m

per le corsie, e

2x0,5 m di

passaggio

laterale). Il

raddoppio del

tunnel, già

progettato, non

è mai stato

realizzato per

l'opposizione

degli abitanti

delle valli

interessate,

preoccupati per

un eccessivo

aumento della

circolazione dei

camion e del

conseguente

inquinamento. Il

traforo è stato

inaugurato il 19

luglio 1965 e la

sua gestione, su

base paritetica,

è divisa tra

due società

concessionarie:

l'italiana S.I.T.M.B (Società

italiana per il

Traforo del

Monte Bianco),

creata il 1º

settembre 1957 e

la francese A.T.M.B (Autoroutes

et tunnels du

Mont-Blanc),

creata il 30

aprile 1958.

È rimasto per

lungo tempo il

traforo

autostradale più

lungo al mondo.

Dal 1965 al 2004

vi hanno

transitato 45

milioni di

veicoli con una

media di 3.083

veicoli al

giorno.

I

LABORATORI DEL

MONTE BIANCO - Un

altro aspetto

meno conosciuto

del Monte Bianco

è quello di

studio e di

ricerca.

All'interno

della montagna

infatti si

trovano dei

laboratori molto

importanti

gestiti dall'Istituto

di Fisica dello

Spazio

Interplanetario del CNR (Centro

Nazionale

Ricerche) di Torino,

che lavora in

collaborazione

con l'INFN (Istituto

Nazionale di Fisica Nucleare)

di Frascati (Roma)

e l'Università

di Milano.

In questi

laboratori si

conducono

ricerche sui raggi

cosmici e

sono serviti da prototipo per

altri due famosi

laboratori:

quello sotto il Gran

Sasso,

negli Appennini centrali,

costruito

successivamente,

e il laboratorio

gestito dal CERN di Ginevra che

studia le particelle

elementari.

In

passato si cercò

di costruirne

anche sulla

cima. Nel 1891,

lo scienziato

francese Pierre

Janssen,

si adoperò per

costruire un centro

di osservazione sulla

vetta, nella

speranza di

effettuare in

modo ottimale

misure e

ricerche sullo spettro

solare.

La mancanza di

fondamenta

solide e i

movimenti

continui del ghiaccio sulla

calotta

sommitale,

indussero nel 1906 gli

scienziati ad

abbandonarlo,

essendo divenuto

pericolante. Nel 1890,

sul versante

francese, a

quota 4.365 m,

il botanico e meteorologo Joseph

Vallot costruì

uno chalet laboratorio

a vocazione

pluridisciplinare,

tra le quali l'astronomia:

l'Osservatorio

Vallot.

Fonte:

|