|

La

straordinaria storia dei Bronzi di Riace, le due sculture di provenienza

greca, databili al V secolo a.C. e oggi conservate al Museo Archeologico

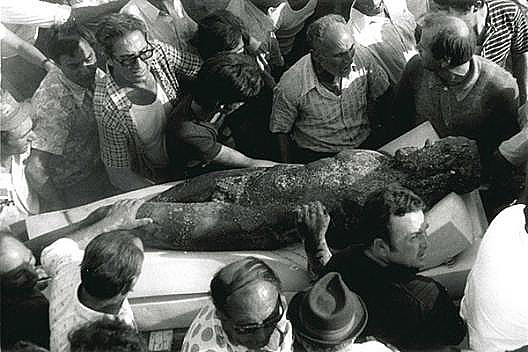

Nazionale di Reggio Calabria, comincia il 16 agosto del 1972: quel giorno,

il giovane subacqueo dilettante romano Stefano Mariottini, che stava

trascorrendo una vacanza in Calabria, segnalò la presenza di una statua che

spuntava dal fondale marino di Porto Franticchio, a Riace Marina, a

una distanza di circa duecento metri dalla costa e a una profondità di otto. Il

Centro Subacquei dei Carabinieri procedette con le operazioni di recupero,

condotte nei giorni successivi in condizioni difficili e in maniera tutt’altro

che esemplare (occorreva fare in fretta perché la notizia del ritrovamento

si era diffusa): il 21 agosto venne recuperato il Bronzo B, mentre il 22 fu la

volta del Bronzo A. Nella denuncia ufficiale, che fu depositata in

Soprintendenza il 17 agosto 1972, le due statue venivano presentate in questo

modo: “rappresentano delle figure maschili nude, l’una adagiata sul dorso,

con viso ricoperto di barba fluente, a riccioli, a braccia aperte e con una

gamba sopravanzata rispetto all’altra. L’altra statua risulta coricata su un

fianco con una gamba ripiegata e presenta sul braccio sinistro uno scudo. Le

statue sono di colore bruno scuro salvo alcune parti più chiare, si conservano

perfettamente, modellato pulito, privo di incrostazioni evidenti. Le dimensioni

sono all’incirca di 180 cm”.

Le statue erano

integre, ma si presentavano ricoperte di concrezioni marine e si rese

dunque necessaria una prima operazione di pulitura per leggere meglio le opere:

l’intervento fu eseguito al Museo Nazionale di Reggio Calabria, dopodiché i

Bronzi di Riace furono trasferiti a Firenze dove subirono un nuovo

restauro nei laboratori dell’Opificio delle Pietre Dure, eseguito da Renzo

Giachetti ed Edilberto Formigli. Fu necessario un anno solo per terminare

la pulitura, mentre il restauro complessivo durò ben cinque anni. Grazie a

quest’intervento fu possibile acquisire diverse importanti informazioni: per

esempio il fatto che la lega di bronzo era stata ottenuta con due combinazioni

diverse nelle due statue, che per evidenziare alcuni dettagli erano stati

utilizzati argento, avorio e altri materiali preziosi, che alcune saldature

erano state realizzate in epoca diversa. Inoltre, per il Bronzo B la colata

avvenne in un numero maggiore di getti rispetto a quelli che furono necessari

per il Bronzo A.

Alla fine le

due statue erano pronte per essere esposte al pubblico, che poté vederle per la

prima volta in una mostra di grande successo (fece registrare circa

quattrocentomila visitatori) al Museo Archeologico Nazionale di Firenze,

dal 15 dicembre del 1980 al 24 giugno del 1981. Dopo un’altra breve mostra che

si tenne a Roma, al Quirinale, dal 29 giugno al 12 luglio del 1981, fortemente

voluta dall’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini, le due sculture

poterono tornare a Reggio Calabria per essere esposte al Museo Archeologico

Nazionale. Ci furono poi altri interventi, uno tra il 1984 e il 1987 e uno tra

il 1992 e il 1995: in quest’ultima occasione, in particolare, le statue furono

parzialmente svuotate delle terre di fusione, ovvero del materiale che era

servito per modellarle. Dopo un nuovo restauro nel 2009-2011, le due statue sono

state dotate nel 2013 di basi antisismiche realizzate in marmo di

Carrara e progettate dall’ingegner Gerardo De Canio al fine di isolare le

statue dalle sollecitazioni sia orizzontali sia verticali (all’interno delle

basi si trovano alcune calotte nelle quali sono state inserite quattro sfere

anch’esse di marmo che svolgono la funzione antisismica assorbendo le

sollecitazioni, con l’aiuto di alcuni elementi che srvono per dissipare le

oscillazioni). Da allora, il pubblico è tornato ad ammirarle nella sala, ad

accesso filtrato e controllato, a loro dedicata all’interno del museo di

Reggio Calabria.

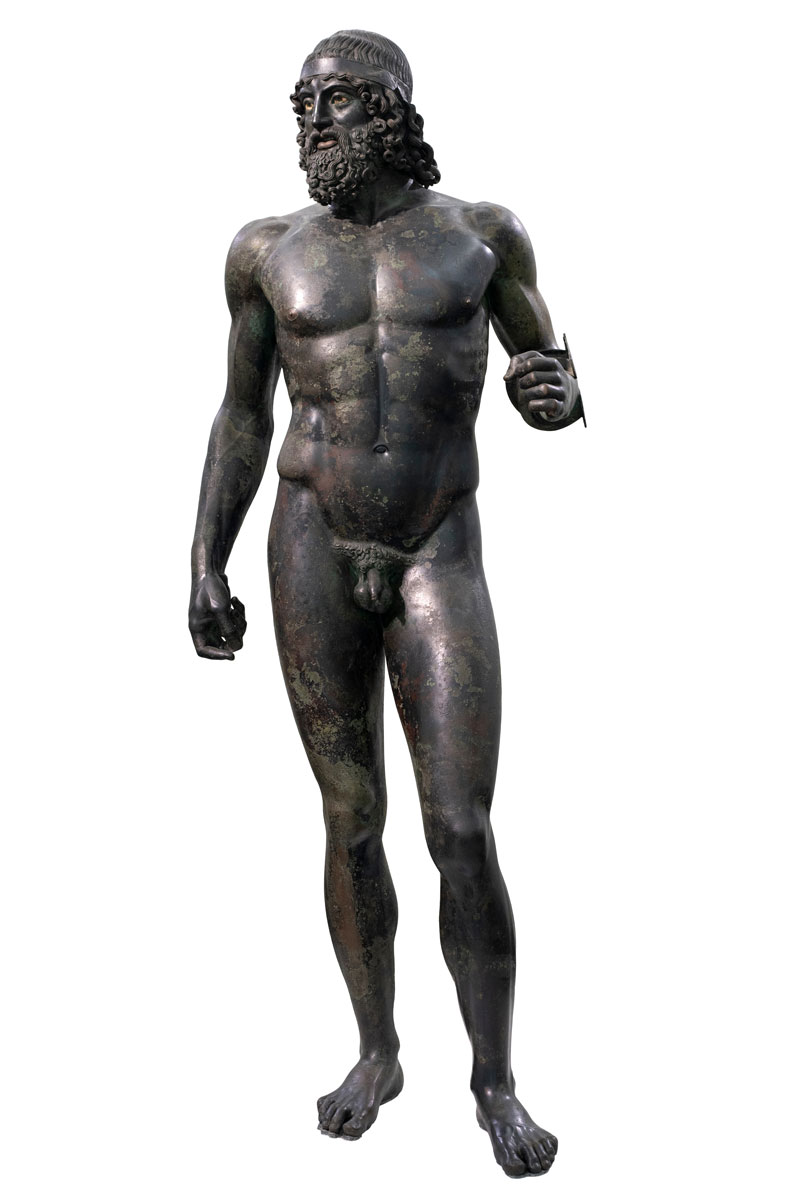

I Bronzi di Riace, alti rispettivamente 198 e 197 centimetri e pesanti

all’incirca 160 kilogrammi ciascuno, raffigurano due uomini con barba e

capelli ricci, completamente nudi, con corpi atletici dai muscoli ben definiti,

le labbra che, nel caso del Bronzo A, si aprono a rivelare i denti,

un’espressione seria, e nella stessa posa: hanno il braccio destro steso lungo

il fianco, il sinistro piegato all’altezza del petto, e si presentano in

contrapposto, ovvero con la gamba sinistra (quella opposta al braccio a riposo)

che avanza, e il peso che viene scaricato su quella destra, tesa.

Il Bronzo B

indossa una cuffia, in greco kyne, che lo qualifica come re o stratega. Non

solo: in antico le due statue indossavano un elmo, e si presentavano con una

lancia o una spada nella mano destra e uno scudo sul braccio sinistro, elementi

che sono andati perduti.

Sono

interamente in bronzo, fatta eccezione per alcuni particolari: il Bronzo A

presenta denti in argento, i capezzoli di entrambe le statue sono in rame, così

come le labbra e le ciglia, mentre gli occhi sono in calcite bianca, le iridi

(andate perdute) si presentavano anticamente in vetro e la ghiandola lacrimale

è di una pietra rosa. In origine, le due opere erano certamente colorate.

La statua A è

una scultura a tutto tondo realizzata in bronzo. È alta 1,98 m.

Rappresenta un uomo giovane e forte, completamente nudo e in posizione stante.

La distribuzione del peso e la posizione degli arti sono organizzati secondo il

criterio del pondus. La statua cioè, pur non esprimendo intenzione di

movimento ha una posa naturale, non rigida: il peso è sostenuto alla gamba

destra, la sinistra pertanto si presenta leggermente discosta dall’asse del

corpo e il ginocchio è flesso. Il carico del peso sull’arto destro determina

una lieve rotazione del bacino e il conseguente abbassamento

dell’anca sinistra. Per compensare questa asimmetria il torso compie una lieve

curva che a sua volta si ripercuote sulla posizione delle spalle, in cui si

nota un lieve abbassamento della destra rispetto alla sinistra. La testa è

volta e lievemente piegata verso il lato destro.

Il braccio

destro è disteso lungo il corpo, il sinistro è piegato e reca a

metà dell’avambraccio l’anello di impugnatura di uno scudo. Tra gli arti

portanti e quelli liberi c’è quindi una corrispondenza a chiasmo.

La muscolatura vigorosa,

del torace, della schiena e dei fianchi è modellata in modo anatomicamente

corretto. Sulle braccia e sulle mani le vene sono descritte in modo accurato.

Tutto l’apparato muscolare è tonico, teso, immortalato un momento prima della

contrazione.

I particolari

della testa e del volto sono realizzati con accuratezza

estrema. I capelli sono lunghi e ricci, stretti in una fascia che

cinge la fronte. La barba è lunga e folta, anch’essa densa di riccioli. La fronte è

corrugata in atteggiamento concentrato, le ciglia d'argento sottolineano la

linea degli occhi, il cui interno è realizzato in avorio e pasta vitrea, le labbra di rame sono

socchiuse e lasciano vedere i denti realizzati in argento.

L’espressione è quella di un guerriero che si sta preparando alla battaglia.

Le indagini

effettuate nel corso dell’ultimo restauro hanno messo in evidenza sulla testa

dei solchi che indicano in origine la presenza di un elmo,

portato al sommo del capo e non ancora abbassato a coprire il volto.

Altri segni

lungo il braccio destro e la posizione allargata dell’indice e del medio della

relativa mano, lasciano invece supporre che lungo il fianco fosse appoggiata una lancia,

lasciata appunto scorrere tra le due dita.

Nessun dubbio

invece circa la presenza dello scudo sul braccio sinistro.

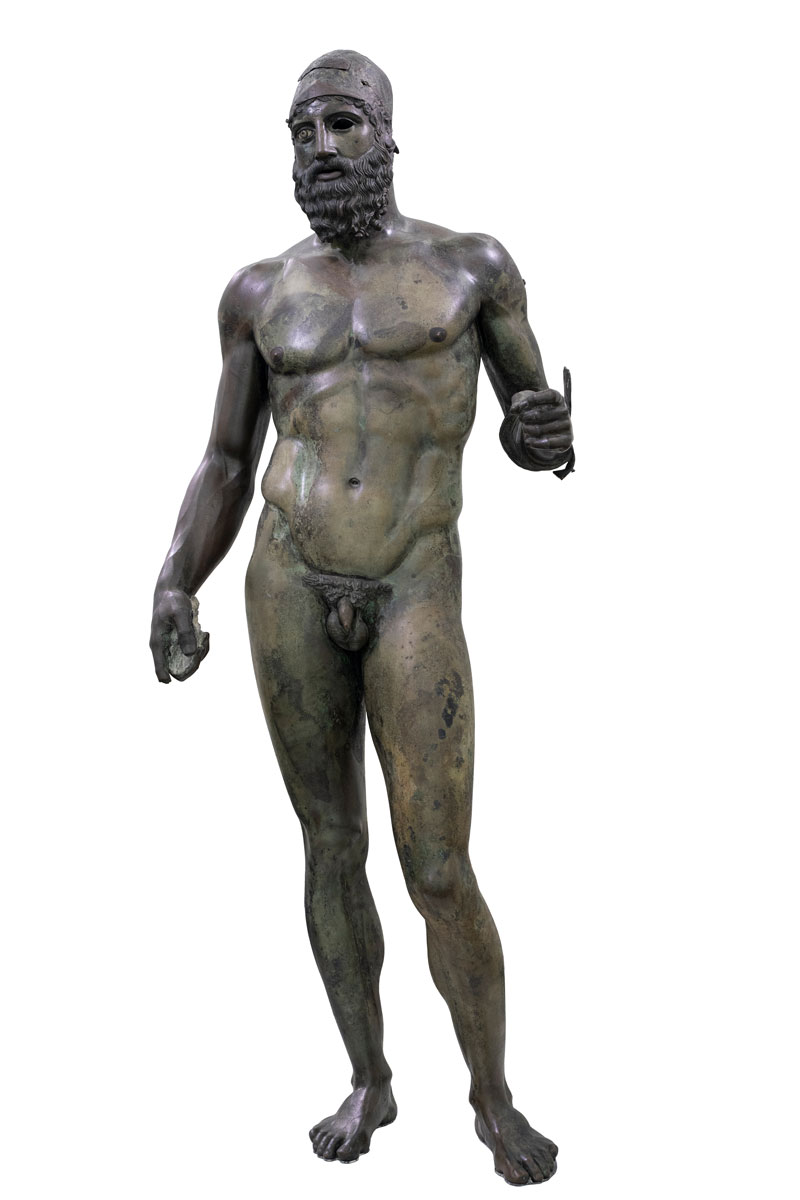

La statua

B, anch’essa in bronzo, è di un solo centimetro più bassa della prima. La struttura e

la posizione del corpo ricalcano in tutto quelle della statua A. Una

lieve differenza si nota nel polso destro, maggiormente flesso rispetto

alla prima statua. Il modellato della testa presenta invece alcune

differenze. La calotta cranica è liscia, non modellata, come se lo scultore

avesse tralasciato la descrizione dei capelli perché coperti da un copricapo.

La tecnica e i materiali utilizzati per le ciglia, gli occhi e le

labbra sono le stesse che per la statua A, in questo caso però la bocca è

chiusa e non si vedono i denti.

Il modellato

della barba è estremamente curato, folta come nella prima statua, è

caratterizzata da ciocche dall’andamento ondulato e meno riccio rispetto

all’esempio precedente.

All'interno

della mano destra, una sorta di anello di stagno lascia presumere che anche

questo personaggio portasse una lancia, ma in posizione più inclinata.

Sempre evidente sull’avambraccio sinistro il sostegno dello scudo.

La similitudine

delle due statueLe statue sono realizzate nella medesima tecnica, hanno

dimensioni pressoché uguali, sono in tutto simili nella postura e recano segni

dei medesimi attributi (elmo/copricapo, lancia, scudo). Sembra pertanto

difficile immaginare che esse possano essere state realizzate da artisti

diversi, e a distanza significativa di tempo l’una dall’altra. Altrettanto

difficile immaginare che esse possano non essere parte di un medesimo

progetto, di un unico gruppo.

Quasi tutti gli

studiosi sono concordi nell’individuare nei Bronzi di Riace due capolavori

dello stile severo, ovvero quella fase di transizione della scultura

greca dallo stile arcaico maturo al pieno classicismo, collocabile in un

periodo che va dal 480 al 450 a.C.: le statue di questo periodo storico (la più

famosa delle quali è probabilmente il Cronide di Capo Artemisio oggi

conservato al Museo Archeologico Nazionale di Atene) si presentano con

proporzioni slanciate, un realismo anatomico più credibile rispetto a quello

dello stile arcaico, un’accurato trattamento dei dettagli anatomici, una resa

altrettanto verosimile di barba e capelli, una certa semplicità (o severità,

da cui il nome con cui è stato convenzionalmente identificato questo stile)

delle forme, interesse per il movimento e una più spiccata caratterizzazione

individuale delle figure.

Le principali

differenze tra le due sculture si osservano nei volti: quello del Bronzo A

(detto anche Il giovane o L’eroe) appare molto più teso,

mentre più pacato è quello del Bronzo B (soprannominato Il vecchio o Lo

stratega). Proprio questa divergenza stilistica (più rigida la statua A, più

morbida la sua compagna) ha fatto pensare ad alcuni studiosi che ci sia un certo

scarto temporale di circa trent’anni tra le due opere. Per il resto, le due

sculture appaiono molto simili, circostanza che in passato ha fatto

supporre che dietro le due opere ci fosse un’unica mano (oggi invece vengono

assegnate a due officine diverse). Per ricostruire la loro storia e provare a

definire la loro identità occorre partire da alcuni punti fermi, riassunti così

dallo studioso Ludovico Rebaudo: “provengono dal medesimo contesto

secondario; hanno le stesse dimensioni; rappresentano lo stesso soggetto

generale secondo lo stesso schema, salvo varianti di dettaglio; sono simili ma

non identici dal punto di vista tecnico; sono diversi dal punto di vista

stilistico; le terre di fusione provengono dallo stesso bacino geologico ma da

microambienti diversi; il rame utilizzato nelle leghe di fusione proviene dal

bacino del Mediterraneo, ma da regioni molto lontane fra loro; il piombo dei

tenoni di fissaggio alle basi proviene dallo stesso giacimento; la datazione

mediante carbonio14 delle componenti organiche dei nuclei colloca l’esecuzione

delle statue nel V secolo a.C., senza possibilità di ulteriori raffinamenti”.

Ne consegue che qualsiasi soluzione proposta per risolvere uno o più

problemi relativi ai Bronzi di Riace deve necessariamente essere compatibile con

tutti questi punti.

Le

prime analisi su alcuni piccoli campioni delle terre di fusione trovate

all’interno delle statue sembravano risultare compatibili con l’area della

città di Argo, nel Peloponneso, per il Bronzo A, e con il territorio

dell’Attica per il Bronzo B. Era stato dunque ipotizzato che la

prima scultura fosse stata realizzata da un artista argivo, e la seconda da un

ateniese (il professor Paolo Moreno aveva avanzato i nomi degli scultori

Ageladas e Alkamenes), che probabilmente collaborarono alla loro esecuzione in

vista della realizzazione di un unico monumento, lavorando però separatamente,

nelle loro botteghe. Le

prime analisi su alcuni piccoli campioni delle terre di fusione trovate

all’interno delle statue sembravano risultare compatibili con l’area della

città di Argo, nel Peloponneso, per il Bronzo A, e con il territorio

dell’Attica per il Bronzo B. Era stato dunque ipotizzato che la

prima scultura fosse stata realizzata da un artista argivo, e la seconda da un

ateniese (il professor Paolo Moreno aveva avanzato i nomi degli scultori

Ageladas e Alkamenes), che probabilmente collaborarono alla loro esecuzione in

vista della realizzazione di un unico monumento, lavorando però separatamente,

nelle loro botteghe.

Un’analisi

dei materiali più approfondita, condotta durante l’intervento

all’Istituto Centrale per il Restauro di Roma del 1995, ha permesso di

giungere a risultati più raffinati: è stato dunque riscontrato che “la

sostanziale identità nelle percentuali di ossidi la sostanziale identità nelle

percentuali di ossidi e di metalli delle terre rare”, scrive ancora Rebaudo,

“dimostra che le terre provengono dallo stesso bacino geologico, cioè dalla

medesima regione”, e che le differenze strutturali e composizionali fra le

argille, che nella statua A hanno una matrice carbonatica con frammenti

grossolani di quarzo e granitoidi, nella statua B una pasta scura di matrice

argillosa fine con pochi cristalli di quarzo e piccole lamelle micacee,

escludono la provenienza dallo stesso microambiente, cioè dallo stesso

giacimento". Tra le aree di provenienza sono state escluse la Sicilia, la

Magna Grecia, le isole egee, la Grecia settentrionale, Olimpia e Corinto, è

parsa poco probabile l’Attica, mentre risultano più plausibili l’Argolide,

soprattutto la piana orientale di Argo, e la Megaride.

Al momento

possiamo dire con certezza che i due Bronzi sono stati prodotti da due

officine diverse (lo riscontriamo dalla differenza dei getti, che denota

l’utilizzo di tecniche di lavoro diverse), convinzione peraltro rafforzata

dalla diversa provenienza del rame adoperato per i dettagli e dalla diversa

provenienza delle argille. Per quanto riguarda i loro autori, sono state

formulate ulteriori ipotesi oltre a quella del professor Moreno di cui s’è

detto sopra: piuttosto discussa l’ipotesi di Daniele Castrizio, secondo il

quale le sculture sarebbero opera di Pitagora di Reggio, importante

bronzista attivo tra il 480 e il 450 a.C. circa tra il Peloponneso e la Magna

Grecia, autore dell’Auriga di Delfi. L’idea che dietro le due opere ci

sia una sola mano, tuttavia, non è compatibile con le marcate differenze dei

materiali adoperati.

A oggi però

non possiamo formulare dei nomi sicuri, ragion per cui i Bronzi di Riace

rimangono tuttora opere di artisti ignoti, anche se siamo sicuri che fossero

bronzisti di grande esperienza e maestria. E siamo poi certi del fatto che le

due opere, diverse quanto a tecnica, condividessero la stessa cultura. Si

è pertanto rafforzata l’ipotesi che le due opere, pur se realizzate in due

officine diverse, appartenessero in antico allo stesso monumento. Sappiamo

peraltro che in qualche momento della storia i Bronzi di Riace furono trasportati

a Roma, in età imperiale, per un restauro, durante il quale vennero sostituiti

il braccio destro e l’avambraccio sinistro del Bronzo B attraverso un calco

degli originali e con una nuova fusione. Per nascondere l’operazione si rese

necessaria una ridipintura di nero lucido, le cui tracce si possono ancora

osservare oggigiorno.

I Bronzi di

Riace sono la raffigurazione di due opliti, ovvero di due guerrieri,

due soldati della fanteria pesante dell’antica Grecia. Non si tratta però di

opliti qualsiasi: sono due eroi, perché nell’arte della Grecia antica i

comuni mortali venivano raffigurati con i loro vestiti e le loro armature,

mentre la nudità era riservata alle divinità oppure, appunto, a personaggi

eroici. La convinzione più diffusa attualmente è che facessero parte di un unico

monumento. Si è discusso attorno a una notizia dello scrittore e geografo Pausania,

vissuto nel II secolo, che riferisce di un monumento dedicato all’impresa dei Sette

contro Tebe, che si trovava nell’agorà di Argo, e del quale sono stati

individuati effettivamente i resti (in particolare la struttura, le basi di

alcune statue e alcune iscrizioni).

Il mito dei

Sette contro Tebe è raccontato nell’omonima tragedia di Eschilo,

rappresentata per la prima volta ad Atene nel 467 a.C.: è la storia di Eteocle e Polinice,

figli di Edipo, re di Tebe, che si accordarono per spartirsi il potere sul regno

ereditato dal padre, governando ad anni alternati. Tuttavia Eteocle, alla fine

del proprio anno di governo, non volle abbandonare il trono e di conseguenza

Polinice gli mosse guerra. Polinice, che nel frattempo si era recato ad Argo,

assediò dunque la città, mettendo a presidio delle porte i sette suoi

guerrieri più forti: Tideo, Capaneo, Eteocolo, Ippomedonte, Partenopeo,

Anfiarao, e lui stesso a presidio della Settima Porta. Eteocle dovette fare

altrettanto, e schierò Melanippo, Polifonte, Megareo, Iperbio, Attore, Lastene,

e se stesso all’ultima porta, capendo che era suo destino scontrarsi col

fratello. Cominciò la guerra e le sei porte tennero grazie ai difensori che

sconfissero e uccisero tutti i guerrieri di Polinice, ma lo scontro finale tra i

due fratelli si conclude con la morte di entrambi, e con il coro che piange la

loro sorte.

“Ci si

potrebbe domandare”, ha scritto l’archeologo Sergio Rinaldo Tufi,

“perché Argo volesse celebrare con un grande monumento un’impresa così

sfortunata. In realtà, la base nell’agorà della città ospitava quattordici

statue: non solo i Sette, ma anche gli Epigoni, i ‘discendenti’ che, dieci

anni dopo, avevano vendicato quel disastro, distruggendo Tebe. Il riferimento

all’antichissima leggenda assumeva la funzione di proiezione nel mito (cosa

non insolita nella cultura greca) di eventi storici: in questo caso la lunga

lotta con Sparta. Nel 494 a.C. gli argivi erano stati battuti dagli spartani a

Sepeia, e avevano perso il controllo di Tirinto e Micene, ma nel 461, alleati

con Atene, avevano vinto a Oinoe, riprendendosi le due città.

In quella

stessa fase centrale del V secolo, la cupa grandezza dell’antica vicenda dei

Sette ispirava un grande poeta tragico come Eschilo: i Bronzi di Riace furono

eseguiti nel giro di anni in cui veniva completata e poi rappresentata la

tragedia, e il fatto che per uno dei due sia stato individuato un grande autore

argivo ha indotto Paolo Moreno a stabilire un nesso proprio con il monumento

illustrato da Pausania”. Secondo Moreno, infatti, i due personaggi potrebbero

rappresentare Tideo, l’eroe di Argo incontrato da Polinice prima della guerra,

caratterizzato da una ferocissima e sanguinaria violenza (arrivò infatti al

punto di mangiare il cervello del suo avversario, Melanippo), e Anfiarao,

l’unico sopravvissuto. Secondo Castrizio invece le due statue raffigurerebbero

i due contendenti, Eteocle e Polinice: lo studioso legherebbe la sua ipotesi a

una notizia, riportata in età imperiale da Taziano, secondo cui Pitagora da

Reggio avrebbe realizzato un gruppo scultoreo raffigurante proprio i due

fratricidi (l’ipotesi risale al 2011). Altre ipotesi hanno portato ad avanzare

identificazioni con Achille e Patroclo (Franco Maiullari nel 2006), Castore e

Polluce (Giuseppe Roma nel 2007), Erittonio ed Eumolpo (Vinzenz Brinkmann nel

2015).

Si tratta però

di ipotesi per le quali è al momento impossibile trovare riscontro. Se

possiamo essere pressoché certi del fatto che i Bronzi di Riace provenissero da

un unico monumento, risulta per adesso impossibile sulla base dei dati noti stabilire

quale fosse questo monumento e dove si trovasse (con un buon margine di

sicurezza si può però affermare che il luogo del monumento non fosse quello

dove i bronzi furono prodotti). Tuttavia possiamo essere abbastanza sicuri del

fatto che “il modello di riferimento”, afferma Rebaudo, “sono i grandi anathemata [monumenti

votivi-celebrativi, ndr] come il Donario di Lisandro o il Donario degli Arcadi a

Delfi, ai quali erano chiamati a collaborare artefici di scuole, città ed età

diverse e le cui le figure potevano essere inviate al santuario pronte per

essere installate sulle basi, dopo essere state eseguite altrove”.

Fonte

|