|

A

metà dell'arco che circoscrive il Golfo

di Taranto, 4 km circa

distante dal mare e su di un colle dei contrafforti appenninici che si

protendono al lido a dare inizio all'antica pianura Siritide, sorge Rocca

Imperiale (non ci si meravigli se trattando di Rocca e della sua storia fino ai

primi decenni dell'800 si farà riferimento prevalentemente alla Basilicata;

giacché, essendo terra di confine, fino al 1816 ha sempre fatto parte della

Lucania e ha sempre avuto rapporti frequenti con i centri limitrofi di tale

regione).

Il

suo abitato, edificato sulla convessità orientale del pendio, a meno di 200

metri di altitudine, ha le case disposte a gradinata ai piedi della fortezza che

gli diede il nome e, ristretto com'è su un'area pressoché inampliabile, con i

suoi viottoli, le ripide salite di accesso alla sommità, il campanile vetusto e

la severa mole delle costruzioni militari, conserva l'aspetto di un borgo

medievale ingentilito dal progresso, ma non sostanzialmente mutato da qual era

nei secoli decorsi.

A

destra e alle spalle, con vario susseguirsi di declivi, di ondulazioni e di

avvallamenti, si elevano i monti; ma sfuma a sinistra l'orizzonte sulle alture

salentine ingemmate di ville e d'incolati e, nello spazio interposto, sul piano

ammantato di verde, ecco delinearsi le zone archeologiche di Siri, Eraclea, Pandosia e

Metaponto, culle della prima civiltà Italica. Al tempo delle “polis”

questo fertilissimo lembo della Magna

Grecia veniva posto da Archiloco e

da Erodoto come

termine di paragone alle più desiderabili contrade del globo; poi le lotte per

l'egemonia locale, fra i centri Italioti, e l'invidia di favolose ricchezze, vi

apportarono quei lutti e quelle distruzioni che le guerre

di Pirro, di Annibale, di

Spartaco e dei Goti resero definitive e irrimediabili. Sparirono così le tracce

delle “città – stato” ioniche e achee e, uniche superstiti di un'era

remota e fastosa, rimasero le colonne del tempio metapontino dei Dioscuri.

Nascita

del paese

- Unica

via di comunicazione tra le Puglie e

la Calabria, sul versante ionico, era, ancora nel 1200, la via costiera

ionica citata dalla Tabula

Peutingeriana che, partendo da Reggio

Calabria e costeggiando

il mare, andava a congiungersi a Brindisi con l'Appia che proveniva da Capua.

D'altra

parte la Calabria era allora parte integrante della Sicilia, e se i baroni

siciliani, sempre contrari alla monarchia per le limitazioni imposte alle loro

prerogative, si fossero ribellati, attraverso questa arteria stradale avrebbero

potuto tentare l'invasione del resto dello Stato. Appare dunque evidente

l'importanza militare del luogo e Federico

II volle erigervi un

castello che al fine principale difensivo unisse il compito di dare asilo alla

Corte negli spostamenti e nelle partite venatorie alle quali il territorio era

adattissimo.

L'intensa

e frenetica attività edificatoria messa in atto in quel ventennio da Federico

II suscitò preoccupazione tali che il giustiziere Tomaso De Gaeta, in una

lettera indirizzata all'Imperatore, non poté risparmiargli un rimprovero:

"È vero che l'imperatore non deve fidarsi così tanto della pace da non

prepararsi alla guerra, ma non è necessario che Vostra Maestà costruisca

fortezze così in alto, fortifichi le cime di ripide colline, sbarri i pendii

dei monti con mura e li circondi di torri: anche senza fortificazioni la

salvezza del re sarà assicurata dalle opere benefiche e dalla mitezza"

(Kehr, 1905, pp. 55 s.).

Lo

Statum de Reparatione Castrorum, il cosiddetto 'Statuto sulla riparazione dei

castelli', costituisce l'accertamento giuridico delle comunità e delle signorie

feudali ed enti ecclesiastici, secondo le consuetudini, che dovevano provvedere

alla riparazione e manutenzione di quei castelli, domus regie e centri

abitati.

Nel

caso della "Rocca Imperiialis" l'imperatore stabilì che ben

ventisette località dovevano provvedere a inviare uomini e mezzi: 1 Nocara, 2

Canna, 3 Anglona, 4 Tursi, 5 Favale, 6 Presinace, (8 Rodiani) 9 Senise, 10

Chiaromonte, (11 Rubi), 12 Episcopia, 13 Battifarano, (14 Noge), 15 Castronuovo,

16 Colobraro, 17 Agromonte, 18 Latronico, (19 Solucii), 20 Santa Anania, 21

Armentano, 22 San Quirico, 23 Valsinni, 24 Castelsaraceno, 25 Farace, (26

Tigani), (x) (27 Pulsandrane). (in parentesi le incerte o sconosciute).

Le

suddette località sono collocate in un fascio che si allarga a ventaglio in una

sola direzione, che si estende a molti chilometri in linea d'aria (venti e

oltre), distanza che sul terreno doveva aumentare notevolmente, superando

dislivelli e attraversando fiumi. La spiegazione di questo fenomeno va

senz'altro individuata attraverso una serie di ricerche sistematiche, per quanto

i documenti lo consentano, sull'intersecarsi e sovrapporsi di terre e di diritti

demaniali e feudali". Queste scelte potrebbero essere dovute anche a una

"logica politica", cioè alla volontà, da parte di Federico II, di

"evitare che una struttura castellare, con la sua guarnigione e il suo

castellano, potesse raccordarsi troppo strettamente alle comunità di quel

territorio, sino a diventare pericoloso centro di aggregazione di interessi

comuni".

Poiché

gli apprestamenti necessari a una grande opera in muratura non si improvvisano,

sull'altura che dinanzi era brulla o macchinosa, l'Imperatore, molto tempo prima

dell'inizio dei lavori architettonici, dovette inviare operai per i movimenti di

terra e la cottura della calce; i quali operai si stabilirono “in situ”

formando così il primo nucleo del nuovo abitato. Essi stessi, e i villici poi,

cominciarono a distinguere il luogo con l'appellativo dialettale di Ri-carcari o Li-carcari,

che fu presto dimenticato e sostituito, e castello ultimato, con nome di Rocca

Imperiale.

Il

termine Ri-carcari, esaminato alla luce della fonetica locale,

è un chiaro nome composto da Ri + carcari o Li + carcari equivalente a “Le

fornaci”, le quali dovettero essere in gran numero apprestate per la calce e i

mattoni prima di iniziare la costruzione della fortezza.

Il

villaggio, formato dagli operai e da pochi altri individui che erano andati a

porvi dimora con la famiglia per la sicurezza, dopo oltre due lustri era ancora

insignificante, per cui Federico II, che da principio non aveva inteso dar vita

a un nuovo incolato, decise di inviarvi una colonia nel 1239.

Sebbene

manchino attestazioni probatorie esplicite, la nascita di Rocca, paese e

castello, deve quindi attribuirsi a Federico

II di Svevia e fra gli antenati degli odierni Rocchesi sono da annoverare degli

abitatori medievali della cittadina (a Sud-Ovest) di Castrovillari,

con la quale conservano tuttora una stretta parentela linguistica.

Monumenti

e luoghi d'interesse

Come

monumenti e luoghi storico-religiosi sono presenti: nel Paese/Centro il

Castello, il Monastero e cinque chiese di cui una in quest’ultimo, nella

Marina una chiesa, il vecchio granaio/magazzino e una torre,

questi ultimi due vicini e collocati nella zona subferroviaria antecedente al

lungomare, mentre nelle campagne una settima chiesa.

Come

luoghi d’interesse, la maggior parte presenti nella frazione della Marina, ci

sono la piazza Giovanni

XXIII, la piazza Arena, le gallerie ferroviarie percorribili a piedi, il lungomare cittadino

e la villa comunale, antistante a quest’ultimo. Nella zona medio-alta del

Paese, rispettivamente difronte alla chiesa madre e a sud del castello, sono

collocati la Piazza Monumento e l’anfiteatro.

Castello

Svevo

Il castello

svevo/aragonese è

un castello quadrilatero fornito di otto torri, cinto da mura merlate e

dotato di un fossato.

Costruito

tra il 1225 e il 1240 circa,

è una delle principali attrazioni del comune.

Si

possono individuare tre fasi nella costruzione del castello di Rocca Imperiale.

Il

castello originario, databile al XIII

secolo, era probabilmente di

dimensioni molto più modeste rispetto a quelle attuali. La fondazione è

attribuita a Federico

II di Svevia, dal quale

prende nome l’abitato di Rocca Imperiale, il quale avrebbe fatto costruire il

castello come tanti altri per rafforzare il suo potere sul territorio ma anche

come sosta nei suoi ripetuti viaggi da e per la Sicilia,

.

Della

struttura originaria restano poche tracce: una torre avente sezione costante, il

portale d'ingresso, una

finestra ogivale di

arenaria che dà sulla costa scoscesa a ovest e alcune feritoie. Non risultano

tentativi passati di ricerche per individuarne il nucleo originale che

probabilmente era molto più piccolo con una sola torre quadrata al centro.

Le

dimensioni e molto dell’aspetto attuale derivano invece dal grande ampliamento

e rafforzamento fatto nel 1487 da Alfonso

II d’Aragona. A questo

periodo risalgono il cassero, il maschio poligonale e le diverse torri (precisamente otto, delle quali cinque a

pianta circolare). Le

dimensioni e molto dell’aspetto attuale derivano invece dal grande ampliamento

e rafforzamento fatto nel 1487 da Alfonso

II d’Aragona. A questo

periodo risalgono il cassero, il maschio poligonale e le diverse torri (precisamente otto, delle quali cinque a

pianta circolare).

Con

la parte a ovest ben protetta dal profondo e praticamente invalicabile burrone,

il lavoro dei capimastri (gli architetti dell’epoca) Saccomanno di Portanova e

Carlo Quaranta di Cava, si concentrò sugli altri lati con la costruzione delle

strutture che sono ancora oggi esistenti: un cassero, il maschio centrale, le

torri, il muro di cinta con il fossato, profondo otto metri ma

poco largo, nonché i due ponti levatoi.

L’aggressore

che avesse superato le mura esterne del paese e che fosse riuscito a superare

anche la cinta muraria del castello, si sarebbe trovato ingabbiato nel fossato,

troppo poco largo per poter manovrare ed esposto al tiro impietoso degli

assediati. Il progetto dimostrò la sua validità almeno in un caso del quale

abbiamo conoscenza: quando nel 1644 (tra il 29 giugno e il 1º luglio) i Turchi assaltarono il paese, molti degli abitanti si salvarono all’interno

del castello che non fu espugnato.

All’interno

oltre a tutti gli accorgimenti per rendere l'edificio in grado di resistere ad

un lungo assedio con ampi depositi di olio e grano e ben cinque cisterne

d'acqua, sono presenti scuderie, casematte, sotterranei, corridoi intercomunicanti e trombe per l'aerazione nelle

torri. Di almeno una delle gallerie ora interrate si riconosce l’accesso e si

dice che ve ne fosse una, ora non rintracciabile, di uscita segreta all'esterno

che sbucava a grande distanza nel vallone a est e attraverso la quale gli

assediati avrebbero potuto tentare l’estrema fuga.

Vi

erano numerosi locali sotterranei uno dei quali adibito a galera e la “sala

dei supplizi” così chiamata per la presenza al centro del soffitto di un

anello di ferro che si suppone fosse usato per dare i “tratti di corda” ai

prigionieri e forse per le impiccagioni.

A

tutto questo complesso architettonico erano poi collegate le mura del paese che

svolgendosi dal “Murorotto” dove si notano i resti di una torre

quattrocentesca, raggiungevano “la Croce” e “l'Ospedale” fino al dirupo

di “Scalella”.

Le

terze ed ultime modifiche ed aggiunte furono quelle fatte nel 1700 dai duchi

Crivelli, ultimi feudatari del borgo di Rocca Imperiale, che vollero fare della

fortezza una residenza consona allo stile del tempo e della propria posizione.

Sono queste tutte le stanze del piano superiore con finestrature regolari che

ben si distinguono dal resto delle precedenti strutture.

Dopo

i Crivelli, abolito il feudalesimo, il castello andò incontro ad un progressivo

decadimento passando attraverso vari proprietari fino al completo abbandono che

lo rese preda di vandalismi e cava di materiale edile di recupero.

Solo

negli anni più recenti vari interventi di ristrutturazione, finanziati con

fondi pubblici, hanno reso possibile la stabilizzazione della grande struttura

ed il suo mantenimento.

Chiese

La

prima chiesa di Rocca Imperiale sorse, come attesta il campanile, col nascere

dell'abitato, al tempo dell'imperatore Federico

II di Svevia, nel secolo XIII (1239), ed è la Chiesa

di Santa Maria in Cielo Assunta,

attuale chiesa madre. Non ci sono notizie di cappelle nell'abitato, ma, annessa

all'ospedale, doveva esserci, già nel secolo

XIV, quella del

Crocifisso.

Con

l'andare del tempo ne sorsero diverse: prime fra tutte quella di San Giovanni,

quattrocentesca; poi, in ordine cronologico, furono edificate quella delle

Cesine, in campagna; quella della Madonna del Rosario o di San Francesco da

Paola, del Carmine, di San

Biagio e, in ultimo,

quella della Croce (all'ingresso del paese) e dell'Immacolata (addossata alla

matrice) al posto del monumento dei caduti della grande guerra.

Nel '700 si

menzionano come diroccate le chiesette della SS.

Annunziata e di S.

Giovanni nelle contrade

omonime. Non è escluso che ve ne fosse una a S.

Elia, attorno al 1100,

officiata dai monaci

basiliani, di rito greco.

Chiesa

di Santa Maria in Cielo Assunta (Chiesa Madre)

La chiesa

di Santa Maria in Cielo Assunta (nome completo: Chiesa

dell’Assunzione della Beata Vergine Maria), detta anche Chiesa

dell’Assunzione B.V.M. o raramente Chiesa A.B.V.M., è la chiesa

madre di Rocca

Imperiale, collocata nel suo

centro storico. La chiesa

di Santa Maria in Cielo Assunta (nome completo: Chiesa

dell’Assunzione della Beata Vergine Maria), detta anche Chiesa

dell’Assunzione B.V.M. o raramente Chiesa A.B.V.M., è la chiesa

madre di Rocca

Imperiale, collocata nel suo

centro storico.

La

prima chiesa di Rocca

Imperiale sorse, come

attesta il campanile, col nascere dell'abitato, al tempo dell'imperatore Federico

II di Svevia nel secolo

XIII (1239). Piccola, di stile

romanico puro,

l'ingresso principale a nord e uno secondario sul lato opposto, occupava l'area

dell'attuale sagrato ed aveva a destra la sagrestia.

Davanti era uno spiazzo o una larga via da cui erano visibili le grandi

incisioni paleografiche sotto la cornice apicale della torre campanaria, e

nell'interno forse una sola navata e nudo era il presbiterio con l'altare

maggiore.

Loculi

tombali dei sacerdoti e delle principali famiglie si aprivano sul pavimento e

una cripta più giù, probabilmente in comune con quella dell'ospedale eretto

dai Cavalieri

Gerosolimitani nel secolo

XIII, serviva per le

deposizioni dei fedeli, che in caso di epidemie venivano sepolti attorno al

tempio. Questo era dedicato, come lo è tuttora la parrocchia, a Santa Maria in

Cielo Assunta e fu arricchito nei primi anni del Trecento di un protiro a

soggetta su archi ad ogiva, di bifore a colonne tortili di marmo, ora deposte

nel giardino Gavazzi, di un ampio rosone, di una statua, la cui testa è murata

all'angolo del corso Vittorio Emanuele, di fronte alla casa Fortunato, e di

affreschi, i resti dei quali si notano sotto un archetto del protiro attualmente

incorporato nel pronao della nuova Chiesa.

Il

30 giugno del 1644 la chiesa venne incendiata dai Turchi, sbarcati per

conquistare la città,ma poi venne ristrutturata.

Dal

2 luglio successivo si porta l'icona della Madonna della Nova in processione

dalla Chiesa Madre alla sua chiesa, il Santuario in Cesine. All'ottava di

Pasqua, si riporta in Chiesa Madre. Il 30 marzo del 1691 dal crocifisso della

chiesa, sgorgò sangue e acqua. Nel XVIII secolo, la chiesa fu ristrutturata dal

Duca Crivelli che la ampliò e la rese un monumento di bellezza storica e

artistica. Tutt'oggi, infatti, la chiesa è visitata da turisti e gente di

passaggio.

Chiesa

della Visitazione della Beata Vergine Maria

Detta Chiesa

della Visitazione B.V.M. o raramente Chiesa V.B.V.M., fu

istituita nel 1964 e venne retta nei primi anni dal parroco del paese Don

Francesco Guarino; successivamente, dal Natale del 1967 fino all'agosto del

1984, venne affidata ai Padri Stimmatini per poi passare, a settembre del

medesimo anno, al parroco Don Mario Nuzzi. Prima della presente costruzione

moderna, che passò in mano a Don Pasquale Zippari nel 2016, era adibito a

chiesa un capannone di fortuna; il 4 agosto 2001 fu finalmente inaugurata

l'attuale opera architettonica i cui lavori sono stati seguiti in un primo

momento dall'architetto Affuso, il cui progetto originario è stato

completamente stravolto, e successivamente dall'architetto Forace. La struttura

esterna ha l'aspetto di una nave orientata al porto, a testimonianza che la

Chiesa è la nave che deve condurre al cielo i fedeli. La struttura interna ha

forma di anfiteatro per dare la possibilità ai fedeli di avere una corretta ed

equa visione delle celebrazioni liturgiche; la volta, in legno lamellare, crea

figure geometriche che le danno un senso di dinamismo e mobilità, vista in

tutta la sua profondità sembra una navicella spaziale elevata verso il Cielo.

La

struttura presenta poi al suo interno alcune opere d'arte: Il Tabernacolo,

(architetto Antonio De Prosperis) è stato completamente realizzato in loco

intagliando a mano libera le tessere (pregiati materiali provenienti da Murano)

che compongono il Mosaico. Quest'opera crea per mezzo della luce dei giochi di

irraggiamento; al centro della porta vi è un cuore in bronzo argentato a

testimonianza dell'amore di Dio. Esaminata poi accuratamente, la raggiera del

mosaico crea grattacieli e casupole, testimonianza del fatto che la Luce di Dio

deve illuminare sia le grandi città sia i piccoli paesi.

Il

Paliotto dell'altare, anch'esso in bronzo, raffigura l'istituzione dell'eucaristia (Salvo).

Dietro di esso un presbiterio (arch.

Forace), in marmo con sedia per chi presiede le celebrazioni, raffigura il Colle

del Calvario sul quale si erge il Cristo Crocefisso, 2,15 m di bronzo,

realizzato dal Cagni.

A

ridosso dell'altare troviamo un ambone,

realizzato anch'esso dal Salvo, a forma di biga e

raffigurante i simboli dei quattro

Evangelisti: l'aquila, il

leone, il bue e l'angelo. In prossimità dell'ambone vi è il Battistero, con la

base in bronzo a tuttotondo raffigurante una colomba (simbolo dello Spirito

Santo) che sostiene una

grossa "coppa in marmo" dalle stesse tonalità cromatiche dell'altare,

sormontata da un coperchio, anch'esso in bronzo, recante alle estremità un

bassorilievo raffigurante San

Giovanni Battista. Tutte le

opere sono state realizzate con il contributo dei fedeli e di persone amiche.

Monastero

Nel Registrum

Ballarum, al numero XIII, troviamo il "diploma" con cui i Frati

Minori Francescani dell'Osservanza

Regolare della provincia di Basilicata furono autorizzati a costruire in Rocca

Imperiale un Monasterium

seu Conventum…cum Dormitorio, Refectorio, Officinis, Campana, Campanili,

aliusque ad id necessariis (27 giugno 1562).

È questa la data in cui fu autorizzata la costruzione del convento; avuta dunque l'autorizzazione, si ritiene che i frati si siano dati subito

da fare e abbiano messo mano senza indugi alla fabbrica. Verosimilmente fu

costruito dapprima qualche locale per alloggiarvi i frati che dovevano

soprintendere all'opera e subito dopo cominciarono i lavori di costruzione della

chiesa, che si presume fosse già pronta per il culto, ma non del tutto

ultimata, nel 1583 (questa data si legge a piè della colonna che sorregge

l'acquasantiera). Contemporaneamente fu costruito anche il convento nelle sue

parti essenziali e funzionali.

Il

prof. G. Fiore fa riferimento ad una data – 1617 – anticamente leggibile sul portone d'ingresso della chiesa;

pertanto è da ritenere che prima della data sopra indicata, si accedesse alla

chiesa mediante una porticina provvisoria in attesa del completamento dei

lavori. Il

prof. G. Fiore fa riferimento ad una data – 1617 – anticamente leggibile sul portone d'ingresso della chiesa;

pertanto è da ritenere che prima della data sopra indicata, si accedesse alla

chiesa mediante una porticina provvisoria in attesa del completamento dei

lavori.

Ci

vollero dunque circa 21 anni perché la chiesa fosse aperta ai fedeli e altri 34

per ultimarla. La cosa non deve sorprendere se si tiene conto che i Frati erano

Francescani e per di più Osservanti e che vivevano perciò di questua. Chiunque

poi visiti la chiesa constaterà che si tratta non di una delle solite chiesette

e cappelle disseminate un po' dappertutto ma di una chiesa delle dimensioni

piuttosto notevoli e arricchita di coro, sacrestia e una cupola relativamente

grande.

La

struttura, che a noi oggi sembra complessa, in realtà non si discosta dal

modello classico del'’architettura francescana: come tutti i conventi

dell'epoca, era dotata di chiostro con cisterna, porticato, celle, Chiesa. È da

notare invece la semplicità delle linee e il tentativo di qualche bravo frate

nel rendere bello e artistico qualche dettaglio: le cornici interne ed esterne

della cupola, i capitelli dei pilastri della cisterna, ecc. e rilevante è anche

il grande impegno e amore, nonché il senso artistico, dell'artista che ha

scolpito il portone di ingresso della chiesa arricchendolo di formelle con

figure allegoriche.

Per

circa 40 anni in seguito alla sua costruzione il convento rimase abbandonato a sé

stesso senza un minimo di custodia e il suo deterioramento fu inevitabile,

tramutandosi anche in ricovero per pecore. Da qui in seguito le vicissitudini

che lo concernano sono numerosissime.

Museo

delle Cere

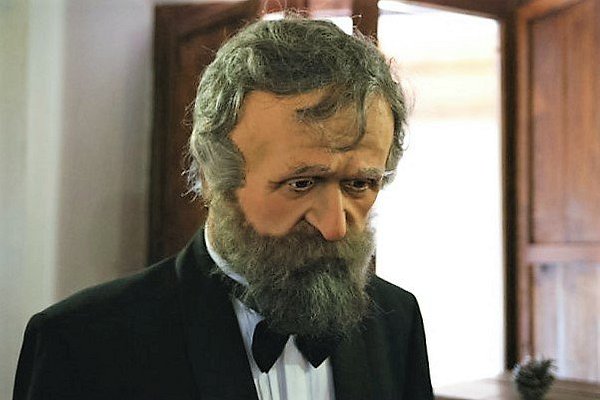

Ospitato

all'interno dell'antico Monastero dei “Frati Osservanti” , il museo offre

una sensazionale e suggestiva atmosfera grazie alla compresenza di elementi di

misticità, vetustà e alla combinazione spettacolare tra il sacro e il profano.

Numerosi sono i personaggi, qui rappresentati con ricercata e acuta

verosimiglianza a quelli che sono stati gli uomini simbolo del Novecento, che

hanno contribuito a dare luce e spessore economico, artistico, culturale,

politico, religioso e sociale al nostro Bel Paese e all'intero genere umano.

Da Federico

II di Svevia a De Gasperi,

da Mussolini a Che

Guevara, da Madre

Teresa di Calcutta a Rita Levi

Montalcini, da Giuseppe

Verdi a Totò (principe

Antonio de Curtis), tutti a grandezza umana con occhi di cristallo e capelli

veri adornati da un vestiario più che reale, rappresentativo del nostro

immaginario collettivo.

Non

mancano poi personaggi popolari che con le loro gesta hanno dato splendore e

fama a tutta la comunità come ad esempio il pluridecorato milite Francesco

Mesce: chiamato alle armi il 15 marzo 1920 e destinato al 63º

Reggimento fanteria "Cagliari" a

Torino, fu trasferito sul fronte francese, dove prese parte ai combattimenti

dell'avanzata italiana nei territori francesi. Rimpatriato, si imbarcò per la

Grecia, dove ricoprì l'incarico di artificiere nel Genio Artificieri e, dopo

aver ricevuto la medaglia sul Fronte Greco-Albanese il 18 agosto 1943, gli fu

concessa una licenza straordinaria. Ritiratosi a Rocca fu invitato, viste le sue

capacità, a far brillare delle mine sotterrate dai tedeschi in ritirata dalla

Sicilia. Nel tentativo di far brillare gli ordigni per tutelare la popolazione

Rocchese rimase ucciso dallo scoppio di una seconda mina nascosta sotto la

prima.

Tra

le pareti di quello che un tempo fu luogo di preghiera e di culto, completamente

immersi nelle vestigia del già di per sé sensazionale Monumento, si respira

un'aria trascendentale con le statue che evocano un contatto quasi umano.

Tradizioni

e folclore

Culto

della Madonna della Nova - Si

festeggia il 1° e 2 luglio di ogni anno. Secondo la tradizione la cappella/il santuario

delle Cesine, sotto il titolo di Santa Maria della Nova (attualmente inclusa

tra i santuari designati dall'autorità ecclesiastica nei quali è possibile

lucrare le indulgenze giubilari), è stata edificata per volontà di un principe

pellegrino che dopo essere naufragato sulle nostre coste, si ritirò sull'altura

antistante l'approdo a farvi penitenza di ringraziamento. Si racconta che il

ritratto del principe figurasse sulle pareti della vecchia chiesetta, ma questa

immagine è sparita nel corso dei secoli, com'è svanita l'immagine della

Madonna s cui il principe si era rivolto. Il dipinto della Visitazione che si

venera ora, infatti, non è quello originario, né è originario il tempio che

subì almeno tre trasformazioni.

L'episodio

citato dovette accadere non prima del 1400, infatti l'istituzione della festa

liturgica della Visitazione risale al 1389 per decreto di Papa

Urbano VI, promulgato dal

successore Bonifacio

IX. Il Giubileo, che suscitò

intenso fervore di pellegrinaggi, fu indetto nei primi anni del XV secolo, per

cui il naufragio potrebbe essere avvenuto in quell'epoca. Nulla sappiamo circa

la celebrazione delle feste dell'epoca, ma si può ritenere per certo che la

solennità del 2 luglio divenne patronale subito dopo l'incursione turca del

1644.

Il

29 giugno di quell'anno, comparve una grande flotta turca, forte di 50 galee;

sbarcati sulla spiaggia da due a tremila armati, gli invasori circondarono le

mura della cittadina mentre gli abitanti dormivano. Questi, svegliati di

soprassalto e ritenendo impossibile ogni difesa, si rifugiarono nel castello.

Durante l'assedio, i turchi non riuscirono a impadronirsi della roccaforte,

diedero fuoco a molti edifici tra cui la Chiesa Madre di cui rimase indistrutto

il campanile. In questa circostanza il popolo, raccolto nel castello, dal quale

si scorgeva di lontano la chiesetta della Nova, fece voto di solennizzare in

perpetuo la data se fosse stato liberato dal pericolo e se avesse subito il

danno minimo. E la grazia, venuta il giorno successivo, fu ritenuta dagli

scampati come un segno della protezione divina, di cui bisognava mantenere

sempre vivi la riconoscenza e il ricordo attraverso le generazioni future. In

seguito, per la fiducia riposta nella Madre di Dio, sorse l'uso di andare a

rilevare la sacra effigie la domenica in albis per riportarla in sede con pompa

il 2 luglio.

Eccezionalmente,

e negli anni di straordinaria siccità, era consuetudine recarsi in processione

a invocare la grazia della pioggia alla cappella e si portava la sacra immagine

in paese per una novena propiziatoria.

Attualmente

si svolge tre volte la festa in onore della Madonna: l’Ottava di Pasqua,

ovvero il suo sabato successivo, il primo duo di giorni di luglio e i giorni

antecedenti a Ferragosto. La prima volta si porta in processione la sacra icona

dal Santuario alla Chiesa Madre e la si festeggia il giorno dopo, congiuntamente

a San Francesco da Paola. La seconda volta, la sera del 1º luglio, si onora la

santa nelle vie del Centro Storico (ove si svolge come ad aprile) e l’indomani

all’alba la si riporta al santuario. La terza volta, invece, nella frazione

della Marina, il duplicato dell’icona viene onorato nelle strade della

cittadina il 13 agosto, mentre nel giorno precedente e in quello successivo

vengono celebrati i riti civili.

Il

Limone di Rocca Imperiale

Il territorio

di Rocca Imperiale gode di un microclima ideale alla coltivazione di

piante da frutto e in particolare del limone, con inverni miti e

temperature mai inferiori a 0°C. Vanta, perciò, la produzione limonicola più

importante di tutta la provincia di Cosenza e dell'alto Ionio. Si tratta di

una vera e propria “Oasi”, un ambiente che sicuramente influenza in modo

positivo le caratteristiche del prodotto.

Il Limone

IGP, coltivato da secoli nel territorio di Rocca Imperiale, è

noto nel comprensorio col nome di “Antico o Nostrano di Rocca Imperiale”. Il

frutto del limone, di colore giallo intenso, possiede un profumo

straordinario che si contraddistingue da altri limoni. I risultati delle analisi

hanno evidenziato un alto contenuto in limonene e preziose essenze

naturali di oli essenziali di particolare aroma. Nell’arco dell’annata, il Limone

di Rocca Imperiale produce ben tre tipi di frutti derivati da altrettanti

fioriture: Primofiore (raccolti da maggio a luglio), o Maiolino (raccolti

da maggio a luglio) e Verdello ( raccolti da agosto a ottobre).

Marina

di Rocca Imperiale

Bagnata

dalle acque del mare Ionio, per 7 km di spiaggia alternata da scogli,

ciottoli e fine sabbia dorata, verso il confine lucano, la marina di Rocca

Imperiale, distante appena 4 km dal centro storico, si pone come meta per

la balneazione, beneficiando di strutture balneari d'ogni tipo.

Di

importante rilevanza storica l'imponente magazzino, fatto costruire nel XVIII

secolo (1731) dal duca Fabio Crivelli, a testimonianza dell'importanza marittima

e commerciale di Rocca Imperiale, e la Torre di Guardia del XVI secolo

(1563-69).

Le

zone archeologiche di Monte Soprano, Masseria Saliva, Timpone Ronzino, Murge

Santa Caterina (in questo luogo si presume, da alcuni resti in muratura e dal

rinvenimento di cocci di vasellame e altri oggetti, la presenza di un antico

presidio con funzione di avamposto per la difesa del Castello) rappresentano un

museo a cielo aperto nel panorama dell'antica Siritide.

In

contrada Cesine, a poca profondità dalla superficie, sono stati rinvenuti

ruderi di fabbriche a condutture laterizie, le quali ultime sembra vengano da

Ciglio dei Vagni, con sbocco in una cisterna (tullianum) di malta durissima,

accanto a cui era possibile notare la vasca di un trapetum. In

grande quantità, con i lavori agricoli di aratura, appaiono tombe di diverse età

e di diverso tipo. Alcune a inumazione, formate da una lastra di tufo poggiante

su altre due più piccole, poste in senso verticale, manifestano la loro

derivazione dal tipo dolmenico; altre, a incinerazione, contengono oggettini

vari anche in oro (anellini, spille) e altre ancora sono costituite da urne

cinerarie decorate a rilievo racchiuse in rozzi sarcofaghi.

Di

maggiore attenzione fu il ritrovamento di una punta di lancia di bronzo, una

bottiglia di sagoma egiziana, qualche statuetta fittile acefala,

lucerne, urne e vasetti vari rinvenuti nei pressi di una duplice deposizione di

cadaveri, col capo su origliere di pietra, praticata sotto il pavimento di una

capanna rettangolare, con uno dei lati più brevi absidato di tipo orientale,

che subito si disfece.

All'estremità

nord del lungomare di Rocca Imperiale Marina esiste un ampio parco pubblico

attrezzato. I costumi, il patrimonio architettonico e storico, la civiltà, il

clima, la qualità delle acque marine, la ricchezza della collina e della

montagna retrostante, la posizione geografica tra il parco

nazionale del Pollino, la piana

di Sibari e

l'area del Metapontino, costituiscono per Rocca Imperiale un richiamo turistico

fra gli itinerari della regione Calabria.

Fonte:

|