|

Palma

di Montechiaro sorge su una collina sulla fascia litoranea, poco

distante da Agrigento.

Il ritrovamento di reperti archeologici maltati risalenti al II

millennio a.C. e la presenza di numerose tombe sicane dimostrano che in

questo territorio, fin da tempi remoti, vi furono insediamenti umani i

cui abitanti erano dediti all'agricoltura e alla pastorizia.

Nel XII

secolo a.C., i rodio-cretesi che

popolavano la fascia costiera tra Gela e

Palma, a scopo difensivo, fortificarono i siti di Castellazzo e Piano

del Vento, punti strategici dai quali è visibile tutta la costa.

L'Itinerarium

Antonini indica l'esistenza di una statio, denominata Daedalium,

sita tra Agrigento e Finziade:

la stazione è stata localizzata in contrada Castellazzo, a Palma di

Montechiaro.

Il

primo atto della storia di Palma (solo nel 1865 la

città si chiamerà Palma di Montechiaro) è la costruzione del castello

Chiaramontano (1353),

che si staglia lungo la costa a metà strada tra Punta Bianca e la foce

del fiume Palma, ad opera di Federico

Prefoglio che di lì a poco passò ai Chiaramonte, da cui

prese il nome.

L'atto

di fondazione della città di Palma porta la data del 3 maggio 1637. L'atto

di fondazione della città di Palma porta la data del 3 maggio 1637.

Nello

stesso documento si rileva che a fondare la città fu Carlo

Caro Tomasi dopo avere ottenuto il 16 gennaio 1637 la

"licentia populandi" dal re Filippo

IV di Spagna. Il 3 maggio 1637 fu

posta la prima pietra. La scelta del luogo dove sorse la città fu

davvero felice se, non appena mezzo secolo dopo, l'abate Saint-Non nel

suo Voyage pittoresque ebbe a scrivere "Questa graziosa

cittadina è molto popolata ed ha una posizione incantevole: i dintorni

sono pieni di giardini deliziosi e tutto questo paese è in genere d'una

abbondanza enorme di vigneti, di coltivazioni e di ogni sorta di alberi

da frutta..."

La città

di Palma venne fondata il 3 maggio 1637 nella

baronia di Montechiaro, dai fratelli gemelli Carlo,

Barone Tomasi,

e Giulio, che pochi anni dopo gli sarebbe subentrato nel titolo.

L'effettivo artefice della fondazione fu però un potente zio dei

gemelli, Mario

Tomasi de Caro, capitano del Sant'Uffizio dell'Inquisizione di Licata,

e governatore della stessa città, da cui provenivano anche Carlo e Giulio

Tomasi. Anch'egli, insieme a suo cugino sacerdote Carlo

de Caro era presente alla posa della prima pietra della Chiesa

della Vergine del Rosario.

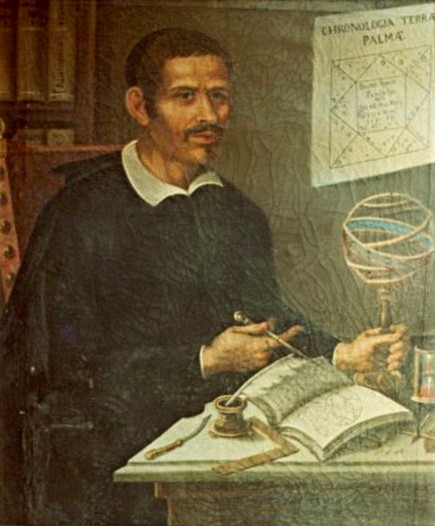

Il

progetto della città, disegnato secondo un ideale pianta ortogonale, e

ricordato da una relazione redatta dall'astronomo e primo arciprete di

Palma Giovan

Battista Odierna. In una tela che si conserva nella sacrestia

della Chiesa

di Maria Santissima del Rosario, la chiesa madre, si vede

raffigurato l'Odierna al suo tavolo di studio con sullo sfondo, bene in

evidenza, un disegno a pianta quadrata col titolo “Chronologia Terrae

Palmae”.

Il

paese sorge su un'altura rocciosa da cui domina la vallata sottostante

che si protende fino al mare. Spiccano in primo piano, ben visibili

dallo scorrimento veloce che attraversa la vallata, i monumenti storici

del secondo palazzo ducale, (1659), la chiesa madre, (1666), in cima ad

una larga scalinata e il monastero

delle Benedettine, (1637) primo edificio della città.

I primi

abitanti di Palma vennero da Ragusa, città natale dei Tomasi, e da

Agrigento, Licata, Naro, Caltanissetta. A difesa della città dagli

attacchi provenienti dal mare dei pirati saraceni il duca Carlo fece

costruire, dopo avere ottenuto il permesso da Filippo IV di Spagna, una

torre che dedicò a San Carlo. È da registrare che Palma, dopo pochi

anni dalla fondazione, ebbe un notevole aumento demografico tanto che

nel 1652 furono censite 2.470 abitanti e 473 abitazioni.

La

fondazione ex novo di città nella Sicilia del XVI e XVII

secolo è fenomeno di grandi proporzioni; nel caso di Palma, il motivo

della fondazione era una campagna di legittimazione dei Tomasi

di Lampedusa, famiglia nobiliare emergente ma ancora

insufficientemente radicata nel territorio e nell'aristocrazia della

Sicilia. Il capostipite, Mario Tomasi, era giunto in Sicilia al seguito

di Marcantonio

Colonna, che lo aveva nominato Capitano d'armi di Licata, solo

nel 1585.

Solo il suo matrimonio con Francesca Caro di Montechiaro aveva segnato

la sua accettazione nell'alto ceto. L'acquisizione da parte di Carlo,

Barone dal 1616,

della Licentia

populandi nel 1637 con

la conseguente elevazione al titolo di Duca

di Palma, è un evidente passo nella stessa direzione.

Poco

dopo Carlo Tomasi, dalla salute fragile e da sempre attratto dalla vita

religiosa, lascia il ducato e la fidanzata Rosalia Traina, nipote del

potente Vescovo di Agrigento,

al fratello Giulio, per entrare nell'Ordine dei chierici

regolari teatini. Poco

dopo Carlo Tomasi, dalla salute fragile e da sempre attratto dalla vita

religiosa, lascia il ducato e la fidanzata Rosalia Traina, nipote del

potente Vescovo di Agrigento,

al fratello Giulio, per entrare nell'Ordine dei chierici

regolari teatini.

La dote

della nuova duchessa, numerosi feudi e un largo patrimonio liquido,

permettono il definitivo consolidamento della famiglia Tomasi nei più

alti strati dell'aristocrazia isolana, di cui alla fine doveva risultare

tra le più durature famiglie: è ben noto che il penultimo dei Tomasi

di Lampedusa Giuseppe,

autore de Il

Gattopardo possedeva ancora vaste seppur sterili proprietà

nella zona di Palma, e che vi ambientò gran parte delle vicende del suo

romanzo, appena mascherandone il nome in "Donnafugata".

Pur nel

generale clima di fervore religioso della Sicilia della Controriforma la

famiglia Tomasi spiccava. Palma, infatti, già dalla fondazione fu

concepita come un luogo fortemente spirituale, una "Nuova

Gerusalemme".

Il duca

Giulio (detto il Duca Santo), dopo aver cresciuto nel fervore

religioso i 6 figli avuti dalla moglie nel casto matrimonio, ottenne dal Papa lo

scioglimento in vita del matrimonio dalla moglie e la separazione, dopo

aver rinunciato al ducato e alle gioie del matrimonio, si ritira per

poter vivere gli ultimi anni della sua vita da eremita. La moglie

Rosalia Traina, prima duchessa di Palma, decide a sua volta di entrare

in monastero insieme alle figlie, col nome di Suor Maria Seppellita e lì

rimane sino alla sua morte. Il monastero era stato fortemente voluto da

una delle figlie del Duca, Isabella

Tomasi (la Beata Corbera del Gattopardo).

Il duca

preferì donare addirittura il suo palazzo e la sua cappella privata, e

costruirsi un altro palazzo ai piedi della chiesa madre. Isabella,

entrata nel monastero col nome di Suor Maria Crocifissa della Concezione

divenne una celebre mistica, punto di riferimento dei nobili della

Sicilia e non per il suo fervore religioso e il suo grande misticismo,

nella sua biografia si ricordano innumerevoli tentazioni da parte del

demonio, e lettere colme di fede e devozione. Una causa di

beatificazione è da anni in corso. Nel frattempo alla Tomasi è stato

concesso il titolo di Venerabile. Dei due fratelli maschi il

maggiore seguì lo zio fra i Teatini,

e diventerà infine cardinale.

È oggi venerato dalla Chiesa come San

Giuseppe Maria Tomasi, le sue spoglie si conservano a Roma in Sant'Andrea

della Valle. Il fratello minore sposò la figlia del principe di

Aragona e visse appena il tempo di dare un erede. Muore infatti a 17

anni.

Al

seguito dei Tomasi arrivò a Palma don Giovanni Battista Hodierna, di Ragusa,

insigne pioniere della scienza ed intellettuale. Al

seguito dei Tomasi arrivò a Palma don Giovanni Battista Hodierna, di Ragusa,

insigne pioniere della scienza ed intellettuale.

Anche

nell'edificazione della città l'aspetto religioso è preponderante;

trent'anni dopo la fondazione Palma conta solo 4.630 abitanti, ma vanta

ben dieci chiese, più il Monastero del SS. Rosario, Il santuario extra

moenia del Calvario meta di processioni, sedici sacerdoti ed

altrettanti chierici, e le chiese risultano al visitatore tutte ben

tenute e dotate di ricchi arredi, tutti assolutamente conformi ai

dettami del recentissimo Concilio di

Trento; ingenti somme sono spese nell'acquisto di reliquie, che

d'altronde attraggono pellegrini anche da luoghi lontani.

L'organizzazione della società laica era basata sulle confraternite.

Nel 1812 Palma

venne eletto a comune autonomo.

L'11

luglio del 1943,

subito dopo lo sbarco

anglo-americano in Sicilia, la 3ª Divisione estese la testa di

ponte della Settima

Armata da Licata verso

ovest.

La

Settima Fanteria, dopo una dura battaglia casa per casa, spinse i

difensori italiani fuori da Palma di Montechiaro. Nello stesso tempo, il

Comando Combat A e la 2ª Divisione Armata, si unirono alla 3ª, fecero

un attacco alla successiva città di Naro.

Subisce il 24 settembre 1943 un massacro della popolazione che

protestava contro il richiamo alle armi, da parte di alcuni reparti

militari americani.

Nel

dopoguerra, diverrà terra di forte emigrazione, specie verso il nord

Italia ed i paesi dell'Europa Occidentale.

Chiesa

di Maria Santissima del Rosario

La

chiesa madre di Maria Santissima del Rosario è l'edificio sacro più

importante di tutte le chiese della cittadina in provincia di Agrigento,

che, con la sua grandiosa mole in cima ad un'ampia scalinata rappresenta

una delle opere più rappresentative e significative del barocco

siciliano. Fu fatta edificare dalla famiglia dei Tomasi di

Lampedusa, fondatori e feudatari della città.

La

storia della chiesa accompagna la storia stessa del centro abitato che

fu fondato nel 1637, nell'ambito del vasto fenomeno di ripopolamento dei

latifondi dell'isola da parte de possidenti nobiliari. Essa sorge ove

prima era situata la chiesetta di San Giuseppe che fu fondata nel 1644

dal ragusano don Vincenzo Ottaviano, venuto a Palma con i Tomasi e fu

poi demolita. A ricordo fu costruita nella nuova chiesa una cappella

consacrata a San Giuseppe.

L'atto

di fondazione della nuova Matrice risale al 2 ottobre 1666. La

progettazione della nuova chiesa fu di angelo Italia, architetto,

scultore.

Il

titolo di chiesa madre era appartenuto per breve tempo alla cappella

palatina del primitivo palazzo ducale - poi divenuto monastero - in

seguito fu trasferito presso la chiesa di Santa Rosalia (ormai in

rovina). L'attuale edificio fu voluto e finanziato da Giulio

Tomasi come si evince dall'atto notarile stipulato il 2

ottobre 1666 presso il notaio Giuseppe Cappello da Licata. Per

testamento il nobile lasciò un legato di mille onze perché

se ne portasse a termine il perfezionamento.

La

realizzazione della chiesa fu affidata al palmese Francesco Scicolone e

all'ingegnere che sovraintendeva ai lavori tale Pennica da Girgenti. La

facciata fu successivamente progettata da Angelo

Italia, uno dei primi architetti barocchi operanti in Sicilia.

Posta

sulla sommità di un'ampia scalinata, è caratterizzata da una facciata,

realizzata con conci di pietra delle cave del Cassarino (una contrada

vicino la cittadina), presenta due ordini soprapposti di colonne che

rilevano dalla muratura e frontoni spezzati con un portale centrale e da

due portali minori sormontati da due torri campanarie. La chiesa è a

pianta longitudinale con tre navate, transetto e cupola

L'interno

del duomo,vasto, a tre ampie navate separate da delle tozze colonne in

marmo rosso con un capitolo in stile dorico e con un'ariosa cupola sul

transetto rivela un movimentato scenario decorativo in stucco di sapore

neoclassico. In fondo alle navate è l'ampio presbiterio, cinto una

volta da splendide inferriate (ormai tolte secondo le nuove normative

pastorali).E due ricche cappelle intitolate a Maria Addolorata (ma

comunemente chiamato cappella del Santissimo Sacramento perché si può

trovare il tabernacolo contenente Gesù Eucaristia), e la seconda

cappella è dedicata alla Madonna del Rosario (entrambe le navate hanno

delle porticine nelle due cappelle per entrare nelle rispettive

confraternite). Nella prima cappella a sinistra del portone principale

si trova la Madonna di Fatima e l'urna contenente le reliquie di San

Traspadano quest'ultime donate a Carlo Tomasi, nel 1666, dal

cardinale Sforza Pallavicini, e basso a sinistra sempre nella stessa

cappella si trovano le spoglie di Don Giovanni Battista Odierna invece

nella prima cappella a destra dell'entrata si trova l'altare dedicato a San

Giuseppe. Numerose sono le reliquie conservate tra le quali

quelle di Santa

Cecilia, San

Luciano, San

Bonifacio, San

Pio da Pietrelcina, Sant'Emiliano, Sant'Elia, San

Clemente, San

Celso e molte altre reliquie di Santi.

L'altare

maggiore è opera del palermitano Giuseppe Allegra; la cantoria

dell'organo in legno scolpito è di Calogero Provenzani, padre di

Domenico. L'altare

maggiore è opera del palermitano Giuseppe Allegra; la cantoria

dell'organo in legno scolpito è di Calogero Provenzani, padre di

Domenico.

Numerosi

e pregevoli sono i dipinti custoditi nella chiesa e che sono stati

realizzati da Domenico

Provenzani che li esegui nel 1784-1785 insieme al suo

maestro Gaspare

Serenari e Raffaele

Manzelli che vi lavorò nella seconda metà dell'800.

I

dipinti del Provenzani che si trovano nella Matrice sono: Il cuore di

Gesù con San Filippo Neri, San Camillo de Lellis e San Calcedonio, il

quadrone della Madonna dell'abbondanza con Santa Rita, San Paolo ed

altri santi (quest'ultimo non più esistente), il quadro di San

Gioacchino, Sant'Anna e Maria Bambina, il sacrificio del toro (affresco

nella volta della cappella del SS. Sacramento). A Gaspare Serenari,

allievo di Corrado

Giaquinto, si attribuisce per tradizione il quadrone

dell'incoronazione dell'Immacolata. Invece a Raffaele Manzelli

appartengono i quadri del soffitto che sono: la Trinità, gli

Evangelisti (nei peduncoli della cupola, la Trasfigurazione (nel

cappellone,), Gesù che offre l'eucarestia e molto altri. Ancora al

Manzelli appartengono i due quadri delle pareti del coro: il pagamento

di Giuda, Gesù nell'orto del Getsemani e il quadrone dell'altare

maggiore raffigurante la Madonna del Rosario con il cardinale Giuseppe

Maria Tomasi, rifacimento analogo del quadro bruciato anni prima, fatto

da Domenico Provenzani. Altri quadri che si trovano in sacrestia sono

attribuiti a Domenico Provenzani (senior) e raffigurano: il martirio di

San Traspadano e poi numerosi ritratti dei duchi della stessa cittadina

e i vari quadri degli Arcipreti, e un notevole quadro di Giulio Tomasi

(il duca Santo) di cui si dà una riproduzione fotografica reale e

inedita.

Disposti

a croce ai lati dell'edificio furono costruiti i l'Oratorio

del Santissimo Sacramento e l'Oratorio

della Vergine del Rosario.

Confraternita

della Vergine del Rosario - Altrimenti noto come Oratorio della

Beatissima Vergine del Santo Rosario o Oratorio del Santissimo

Rosario, l'ambiente ubicato sul lato est è dedicato alla patrona della

Terra di Palma. Sede dell'omonima confraternita istituita il 5 settembre

del 1638 dal duca Don Giulio Tomasi fino a tutto il '700. Qui, al

rintocco dell'Ave Maria, i confratelli si riunivano per la recita del

Rosario. L'edificio presenta una pianta rettangolare ed una volta

a botte arricchita di affreschi raffiguranti scene bibliche.

Tutto l'interno è impreziosito da una raffinata decorazione in stucco,

affreschi e tele di Domenico

Provenzani e un dipinto d'autore ignoto raffigurante la Vergine

del Rosario, opera già restaurata dall'artista palmese.

Confraternita

del Santissimo Sacramento - La confraternita del Santissimo

Sacramento fu fatta erigere nel 1638 da Carlo Tomasi, fratello di don

Giulio. Tra la fine del 600 e l'inizio del 700 risale la magnificenza

dell'arte che arricchisce l'antico oratorio ai cui confrati hanno

delegato la promozione della ricorrenza del Corpus Domini, della

processione del Venerdì Santo e della Pasqua di Resurrezione con il

tradizionale U Scontru. All'interno si conservano autentici tesori tra

cui una pala centrale, le tele del pittore Domenico Agresta, gli

affreschi, gli scanni lignei lavorati, calici, ostensori, pissidi,

turiboli con navetta, impronte, insegne raffiguranti il SS Sacramento,

aureole, statue del Cristo Risorto e del Cristo Morto. Ed inoltre vi si

conserva l'Urna Santa, opera di maestranze locali o siciliane ed,

infine, una ricca cornice lignea che incastona la pala sull'altare

maggiore, opera del bravo ebanista don Calogero Provenzani, padre del

famoso pittore dei Gattopardi Domenico Provenzani. La Confraternita del

SS Sacramento ebbe una ventata di rinnovamento tra il 1960 ed il 1962

sotto la guida di Giuseppe D'Orsi, chiamato dal popolo palmese Pinu

Piddru D'Orsi. Ma la svolta positiva per la sua salvaguardia è coincisa

negli ultimi anni con l'avvento degli ultimi due Governatori Calogero

Croce Paternò e Giuseppe Alotto.L'Oratorio, infatti, è stato

ripristinato per la sua fruizione, è stata avviata la pulitura della

pala centrale e delle tele, è stato riaperto al popolo cattolico e non

solo, con la possibilità di potere ammirare la cripta ed i simulacri in

cartapesta con le statue del Cristo Morto e del Cristo Risorto.

Monastero

delle Benedettine

Costruito

tra il 1653 e il 1659, inglobò il primo palazzo ducale e accolse con la

regola cassinese anche le figlie di Giulio, II duca di Palma, e in

seguito anche la moglie Rosalia Traina. Si trova su una semicircolare e

impervia gradinata, in una piazza quadrata con le strade che si

incrociano nel luogo che un tempo era segnato dalla colonna con la

croce. Venne inaugurato il 12 giugno 1659.

Il

monastero ha un aspetto semplice con finestre prive di decorazioni. Sul

cortile interno, invece, si affacciano delle finestre decorate in stile

barocco. All'interno il parlatorio ha volte a botte da cui si accede ad

un giardino ricco di alberi in cui è sistemata una scultura della

Madonna con San Benedetto.

Le

suore custodiscono, inoltre, la Madonna della Colomba Rosata e l'urna

della venerabile Maria

Crocifissa. Ancora oggi è uno dei pochi monasteri di clausura in

Sicilia, il cui accesso è impedito quasi a chiunque.

Calvario

In

siciliano: u'ghettu dè malati ma chiamato dalla popolazione locale u'cravaniu

(il calvario), all'ingresso del paese, dopo il parco

archeologico della Zubbia, si scorge la collina detta

"Calvario" con i ruderi dell'antica chiesa

di Santa Maria della Luce (1650), anch'essa dalle forme

barocche, dove c'è una botola nel pavimento della chiesa; di sotto sono

ancora presenti e rinchiusi i corpi delle persone lì ricoverate e morte

di peste del tra il 1550 e 1700

Il

Calvario segna spiritualmente l'ambiente e la storia di Palma. Infatti, Giulio

Tomasi volle riproporre nella realtà locale il percorso di

Gesù dal palazzo di Pilato al Golgota, collegando in un itinerario

ideale segnato da stazioni, il centro abitato con la solitudine della

collina del Calvario. Il Santo Duca, otteneva, come per i pellegrini

della Terra Santa, l'indulgenza plenaria per quanti avessero percorso il

tragitto sino alla collina del Calvario, dove nella chiesa di Santa

Maria della Luce era custodita una copia della Sacra Sindone donata a

Carlo Tomasi, Primo duca di Palma e teatino a Roma, dall'infanta Maria

di Savoia. Tale reliquia oggi viene conservata nella Chiesa del

Collegio.

L'eremo

fu inizialmente abitato dai preti Romiti e successivamente dall'ordine

dei Mercedari, preposto al riscatto dei cristiani prigionieri dei

pirati.

Inoltre,

per la sua possente struttura, quasi di fortezza e per la sua posizione

dominante, serviva come punto privilegiato per l'osservazione dell'ampia

valle del fiume Palma e della costa.

Palazzo

ducale

Il

palazzo ducale fu costruito dopo che il primo venne inglobato nel

monastero delle Benedettine (1653-1659). Acquisito dal demanio comunale

e recentemente restaurato dopo anni di grave degrado, mostra un esterno

semplice e compatto con due grandi facciate, una verso il mare e l'altra

a oriente, unite a livello del piano nobile da un balcone angolare. Il

palazzo ducale fu costruito dopo che il primo venne inglobato nel

monastero delle Benedettine (1653-1659). Acquisito dal demanio comunale

e recentemente restaurato dopo anni di grave degrado, mostra un esterno

semplice e compatto con due grandi facciate, una verso il mare e l'altra

a oriente, unite a livello del piano nobile da un balcone angolare.

L'edificio

è caratterizzato da una estensione di soffitti a lacunari lignei

dipinti che coprono le otto sale del primo piano e corrono su due fasce

parallele, l'una verso il mare e l'altra verso la collina.

Si

distinguono i soffitti delle sale delle armi, quella degli ordini

militari equestri e religiosi, quella dedicata interamente all'Ordine di

San Giacomo della Spada di cui il duca Giulio era aggregato, quella con

lo stemma ducale dei Tomasi, inquartato con gli emblemi dei Caro, La

Restia, Traina e infine la sala angolare che conteneva l'arme dei Tomasi

col leopardo rampante sul profilo del monte a tre cime. Qui si trova la

decorazione più sfarzosa con i lacunari più profondamente intagliati e

dipinti in bianco, rosso e oro.

I

locali del piano terra ospitano la biblioteca "Giovanni

Falcone".

Palazzo

degli Scolopi

L'edificio,

oggi sede degli uffici comunali, è certamente uno dei più belli del

patrimonio tardo-barocco.

Edificato

nel 1698 da Giulio II duca di Palma e principe di Lampedusa, fu portato

a termine l'8 dicembre 1712, giorno dell'Immacolata e il cardinale

Giuseppe Maria Tomasi lo affidò ai Padri Scolopi di San Giuseppe

Calasanzio che vi insediarono l'istituto delle Scuole Pie che nell'800

divenne una vera e propria Università frequentata da diversi rampolli

dell'aristocrazia isolana.

Addossata

al palazzo è la chiesa della Sacra Famiglia con la quale costituisce un

unico complesso architettonico.

Castello

Il castello

di Montechiaro, l'unico dei manieri chiaramontani in Sicilia, fu

edificato su un costone roccioso a picco sul mare.

Realizzato

nel 1353 su ordine di Federico III Chiaramonte fu, per la sua

posizione strategica, di grande importanza nella storia della lotta

contro i pirati.

Dopo la

morte di Andrea Chiaramonte e la confisca di tutti i suoi

beni, il castello passò alla famiglia Moncada che ne cambiò

il nome in Montechiaro, con il chiaro intento di cancellare la memoria

dei precedenti signori.

Dopo

vari passaggi la fortezza pervenne prima ai Caro, e poi nel XVII secolo,

per linea femminile, alla famiglia Tomasi un componente della

quale, Carlo Tomasi Caro, ricevette dal re Filippo IV di

Spagna il titolo di duca di Palma. Dopo

vari passaggi la fortezza pervenne prima ai Caro, e poi nel XVII secolo,

per linea femminile, alla famiglia Tomasi un componente della

quale, Carlo Tomasi Caro, ricevette dal re Filippo IV di

Spagna il titolo di duca di Palma.

Questi,

abbracciata la vita monastica, cedette tutti i suoi beni al fratello

Giulio che fu II duca di Palma e I principe di Lampedusa: per un

certo periodo soggiornarono nel castello i figli Isabella e il

futuro cardinale e santo Giuseppe Maria.

La

rocca successivamente passò ai marchesi Bilotti Ruggi d'Aragona.

Abbandonato al degrado per parecchio tempo, l'edificio ha subito dei

lavori di restauro, con interventi inappropriati e discutibili, come la

contornatura in mattoni di finestre, l'uso improprio di intonaci e di

moderne pavimentazioni in cotto.

È da

ricordare che all'interno della cappella è custodita una statua della

Madonna che il Caputo attribuisce ad Antonello Gagini.

Assai interessante è la leggenda in cui si narra che la statua,

sottratta dai vicini abitanti di Agrigento, fu riportata dai palmesi nel

castello dopo una lunga e furibonda lotta. Ad avvalorare tale fatto è

il nome dato ad un corso d'acqua che da allora fu indicato come il

"vallone della battaglia".

Torre

San Carlo

L'edificazione

della torre San Carlo, appena oltre la foce del fiume Palma, risale al

1639 ad opera di Carlo Tomasi, primo duca di Palma, che ottenne il

permesso da Filippo IV di Spagna ed ebbe scopi difensivi stante le

continue incursioni dei pirati saraceni sul litorale palmese.

La

fortezza fu fornita di armi, attrezzi da guerra e di un adeguato numero

di soldati.

Essa

s'innalza con un corpo quadrangolare su un basamento a forma di piramide

tronca. Vi sono tracce che indicano la presenza di un ponte levatoio e

mensoloni sui quali si dovevano poggiare i piombatoi.

Accanto

alla torre fu fatta costruire una piccola chiesa, oggi non più

esistente, col titolo del Santissimo Rosario, guidata da un cappellano,

per la messa dei soldati. Gli apparati difensivi furono mantenuti fino

al 1820.

|