|

Si

chiamava

Castellum,

presso

i

romani.

Generalmente

si

identificavano

con

questo

nome

fortificazioni

di

minore

entità

lungo

i

confini

dell'impero,

disposte

ad

intervalli

regolari

a

sorveglianza

di

ponti

e

strade,

al

di

qua

e

al

di

là

delle

frontiere.

I

castelli

erano

temporanei

o

permanenti:

i

primi

erano

semplici

ridotte,

di

forma

circolare

o

quadrata,

spesso

senza

baraccamenti

per

le

truppe;

gli

altri

erano

invece

recinti

rettangolari

saldamente

fortificati,

con

argini

e

terrapieni

dapprima,

poi

(dopo

Adriano)

cinti

di

mura

merlate,

con

torri

per

le

macchine

di

lancio

e

quattro

porte.

Le

loro

dimensioni

variavano

da

24

m.

x

15

m.

a

150

m.

x

150

m.

Nel

Medioevo

il

nome

di

Castello

passò

ad

identificare

una

residenza

fortificata

che

costituì

la

dimora

del

signore

feudale.

Dapprima

fu

un

fortilizio

isolato

nel

quale

l'abitazione

del

feudatario

si

riduceva

a

pochi

vasti

ambienti

ricavati

all'interno

delle

torri

e

delle

muraglie.

Poi,

quando

la

vita

delle

piccole

corti

feudali

si

volse

ad

una

maggiore

ricerca

di

agi

e

di

benessere,

il

castello

divenne

un

organismo

complesso,

del

quale

fecero

parte

l'apparato

difensivo,

costituito

dalla

cinta

muraria

per

la

difesa

esterna

e

dal

mastio

per

la

sorveglianza

dell'intero

edificio

e

l'eventuale

estrema

difesa,

il

nucleo

abitato,

costituito

dal

palazzo

del

signore,

le

abitazioni

dei

famigliari

e

dei

soldati,

la

cappella,

magazzini

e

servizi

comuni.

Nel

sistema

fortificato,

le

caratteristiche

strutturali

e

tecniche

delle

varie

parti

seguirono

i

progressi

dell'arte

militare:

si

passò

così

dalle

nude

muraglie

merlate

dei

primi

fortilizi

feudali,

alle

ben

studiate

disposizioni

difensive

dei

castelli

dal

'200

al

'400,

dominati

dall'alta

mole

del

mastio,

coronati

dalla

serie

delle

merlature

su

caditoie

del

cammino

di

ronda,

protetti

dalle

robuste

torri

distribuite

nei

punti

più

salienti.

In

questi

già

complessi

e

vasti

organismi

il

palazzo

del

signore

con

i

fabbricati

annessi

prese

importanza

e

aspetto

di

dimora

principesca

e

,

pur

conservando

all'esterno

le

disposizioni

necessarie

per

la

difesa

e

la

sicurezza

degli

abitanti,

si

arricchì,

nell'interno,

di

cortili

e

di

sale

dalle

amene

architetture

e

leggiadre

decorazioni.

Nel

XVI

secolo

il

castello

perde

il

duplice

carattere

di

fortezza

e

di

dimora

signorile.

Il

nome

castello

rimane

tuttavia

in

uso

per

indicare

le

grandi

dimore

di

campagna

che,

specialmente

in

Francia

e

nei

paesi

germanici,

si

sostituirono

alle

antiche

residenze

feudali,

sotto

forma

di

fastosi

palazzi

circondati

di

vasti

parchi.

I

castelli

in

stile

europeo

ebbero

origine

nei

secoli

IX

e

X

dopo

la

caduta

dell'impero

carolingio,

il

suo

territorio

finì

diviso

tra

singoli

signori

e

principi.

Questi

nobili

costruirono

castelli

per

controllare

l'area

immediatamente

circostante,

promuovendo

la

realizzazione

degli

edifici

in

questione

sia

a

scopi

offensivi

che

difensivi.

Questi

ultimi

si

potevano

ricomprendere

essenzialmente

nel

binomio

generato

dalla

possibilità

di

lanciare

incursioni

e

dalla

protezione

che

ne

derivava

dai

nemici.

Sebbene

le

loro

origini

militari

siano

spesso

enfatizzate

negli

studi

accademici,

i

castelli

fungevano

anche

da

centri

di

amministrazione

e

simboli

di

potere.

Quelli

urbani

avevano

la

funzione

di

fronteggiare

prontamente

insurrezioni

cittadine

e

sorvegliare

le

importanti

rotte

di

viaggio

adiacenti,

mentre

quelli

rurali

si

distinguevano

per

la

loro

collocazione

in

località

specifiche

e

rilevanti

dal

punto

di

vista

strategico

o

degli

approvvigionamenti

(ad

esempio

vicino

a

un

fiume,

a

mulini

o

a

campi

coltivati).

Molti

castelli

dell'Europa

settentrionale

erano

originariamente

costruiti

con

terra

e

legno,

ma

in

seguito

essi

scomparvero

in

favore

della pietra. La posizione delle strutture non si sceglieva non ricorrendo ad alcun

criterio,

poiché

si

soleva

sfruttare

i

vantaggi

offerti

da

specifiche

località

naturali:

si

pensi

ai

castelli

realizzati

nei

pressi

di

formazioni

rocciose

o

corsi

d'acqua,

i

quali,

nei

primi

tempi,

erano

prive

di

elementi

come

torri

e

feritoie

e

si

sviluppavano

da

una

base

di

partenza

costituita

da

un dongione centrale. Tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo si iniziò a

seguire

un approccio

scientifico nella

costruzione

dei

castelli,

valido

anche

per

il

perfezionamento

o

l'ammodernamento

delle

vecchie

strutture,

che

fu

reso

possibile

dalle

maggiori

conoscenze

in

campo

architettonico

e

ingegneristico.

Ciò

portò

alla

proliferazione

di

torri,

con

una

certa

enfasi

posta

sulla

difesa

dalla

tattica

del defilamento.

Molti

dei

nuovi

edifici

erano

poligonali

o,

più

di

rado,

ad

anello:

il

particolare

genere

dei castelli

concentrici

perseguiva

il

fine

di

massimizzare

la

potenza

di

fuoco

totale,

potendo

inoltre

disporre

di

una

maggiore

capacità

di

truppe.

Questi

cambiamenti

si

dovettero

a

vari

aspetti,

non

ultimi

l'esperienza

appresa

durante

le crociate e lo studio attento dei pregi di strutture più ataviche come i castra (accampamenti militari) di epoca

romana.

Non

tutti

gli

elementi

architettonici

sopperirono

sempre

esigenze

belliche,

ragion

per

cui

alcuni

meccanismi

difensivi,

come

il fossato,

affrontarono

un

processo

di

evoluzione

tale

per

cui

si

trasformarono

in

simboli

di

potere.

Alcuni

grandi

castelli

avevano

approcci

lunghi

e

tortuosi

destinati

a

impressionare

e

dominare

il

loro

paesaggio.

Sebbene

la polvere

da

sparo sia

stata

introdotta

in

Europa

nel

XIV

secolo,

essa

non

influenzò

in

modo

significativo

la

costruzione

del

castello

fino

al

XV

secolo,

cioè

quando

l'artiglieria

divenne

abbastanza

potente

da

sfondare

le

mura

in

pietra.

Mentre

i

castelli

continuarono

a

essere

costruiti

fino

al

XVI

secolo,

le

nuove

tecniche

per

far

fronte

al

miglioramento

del

fuoco

dei

cannoni

li

resero

luoghi

non

più

idonei

a

soddisfare

le

esigenze

a

cui

sopperivano

nei

secoli

precedenti

e

difficili

da

rifornire.

Di

conseguenza,

i

veri

castelli

andarono

in

declino

e

furono

sostituiti

da

forti

di

artiglieria

senza

ruolo

nell'amministrazione

civile

e

case

di

campagna

indifendibili.

Dal

XVIII

secolo

in

poi,

si

sviluppò

un

rinnovato

interesse

per

i

castelli,

estrinsecatosi

nel periodo

neogotico con

la

costruzione

di falsi

storici che

non

avevano

alcuno

scopo

militare,

ma

ne

riprendevano

le

antiche

fattezze.

Nel De

verborum

significatione di Sesto

Pompeo

Festo, lessicografo e grammatico romano

del II

secolo,

il

termine castella era

a

quei

tempi

il

nuovo

"moderno"

modo

di

chiamare

le dividicole,

cioè

quelle

robuste

costruzioni

agrarie

di

legname

che

Roma,

già

nei

suoi

tempi

repubblicani,

faceva

erigere

in

vicinanza

delle

più

importanti

sorgenti

d'acqua,

affidando

ai

loro

presidi

il

compito

di

permettere

e

garantire

a

tutti

gli

agricoltori

della

zona

il

godimento

di

quell’acqua,

tanto

necessaria

alle

loro

coltivazioni,

ed

evitando

così

soprusi

e

privilegi

nella

sua

distribuzione. Il termine castello deriva dal latino castĕllum,

che

a

sua

volta

è

un

diminutivo della parola castrum, il quale significa "luogo fortificato". L'inglese

antico castel e il moderno castle,

il francese

antico castel o chastel e il moderno château,

lo spagnolo castillo e

il portoghese castelo sono

solo

alcuni

degli

esempi

che

hanno

un'origine

comune,

cioè

da castellum.

La

definizione

di

castello

accettata

dagli

accademici

è

quella

di

"una

residenza

fortificata

privata". Si

tratta

comunque

di

una

definizione

non

valida

per

ogni

epoca

storica,

considerando

i burh anglosassoni e le città

murate

di

Costantinopoli

e

Antiochia

in

Medio

Oriente; i castelli non erano messi a disposizione della comunità, essendo

posseduti

dai

signori feudali locali,

sia

per

se

stessi

che

in

vece

del

monarca

che

li

aveva

incaricati

di

sorvegliarlo. Il feudalesimo si contraddistingueva per il legame tra un signore e il suo vassallo dove, in cambio di fedeltà e del servizio militare, il signore

concedeva

alla

controparte

la

gestione

delle

terre. Alla

fine

del

Novecento,

nella

definizione

di

castello

si

è

iniziato

ad

includere

il

criterio

della

proprietà

feudale.

Ciò

ha

di

fatto

fuso

il

legame

del

termine

con

il

periodo

medievale;

tuttavia,

si

tratta

di

una

definizione

comunque

non

in

grado

di

comprendere

esaustivamente

ogni

momento

di

quell'epoca

storica. Durante

la prima

crociata (1096-1099),

gli

eserciti

franchi

incontrarono

insediamenti

fortificati

e

forti

da

loro

indiscriminatamente

chiamati

castelli,

malgrado

esse

non

andrebbero

a

soddisfare

i

requisiti

richiesti

dalla

definizione

moderna.

I

castelli

sopperivano

a

una

serie

di

scopi,

perlopiù

militari,

amministrativi

e

domestici.

Oltre

alle

strutture

difensive,

i

castelli

rappresentavano

strumenti

pronti

a

offendere

se

impiegati

come

base

operativa

in

territorio

nemico.

A

titolo

di

esempio,

i

castelli

fondati

dagli invasori

normanni

in

Inghilterra sia

per

scopi

difensivi

che

per

imporre

la

propria

autorità

sugli

abitanti

del

paese.

Quando Guglielmo il

Conquistatore avanzò

attraverso

l'Inghilterra,

egli

fortificò

posizioni

chiave

per

proteggere

quanto

aveva

espugnato.

Tra

il

1066

e

il

1087

fondò

36

castelli,

tra

cui

quello

di Warwick, che usò per proteggersi dalla ribellione nelle Midlands.

Verso

la

fine

del

Medioevo,

i

castelli

cominciarono

a

perdere

la

loro

essenza

militare

a

causa

dell'avvento

di

potenti

cannoni

e

fortificazioni

di

artiglieria

permanenti.

Di

conseguenza,

gli

edifici

una

volta

imprescindibili

a

scopi

bellici

divennero

più

funzionali

come

residenze

e

come

dimostrazione

di

potere. Un castello poteva operare da

roccaforte

e

prigione,

avere

uno

scopo

deterrente

e

ospitare

sale

da

cui

il

signore

di

turno

poteva

esercitare

la

propria

autorità,

dialogare

e

incontrare

cavalieri

o

propri

pari. Nel

tempo,

l'aspetto

estetico

si

fece

più

importante,

poiché

l'aspetto

e

le

dimensioni

del

castello

iniziarono

a

riflettere

il

prestigio

e

il

potere

del

suo

occupante.

Fungendo

da

residenza,

con

il

tempo

si

provò

a

renderla

sempre

più

confortevole

all'interno

delle

mura

fortificate.

Sebbene

i

castelli

fornirono

ancora

una

parca

protezione

nel

caso

di

piccole

schermaglie

in

età

moderna,

alla

fine

l'avanzamento

tecnologico

e

ingegneristico

li

rese

obsoleti.

Castello è

talvolta

impiegato

come

termine

generico

per

indicare

vari

tipi

di fortificazione,

comportando,

in

alcuni

casi,

un

improprio

utilizzo

della

parola.

Si

pensi

a

tal

proposito

al

castello

di

Maiden,

in Cornovaglia, il quale, nonostante il nome, è una fortezza

di

collina risalente

all'età

del

Ferro che

aveva

un'origine

e

uno

scopo

assai

diversi.

Sebbene

"castello"

rimanga

un

termine

distinto

da maniero, molti manieri adottano l'errata denominazione di "castello"

nella

prassi,

pur

avendo

poche

caratteristiche

architettoniche

affini:

ciò

è

accaduto

perché,

di

solito,

i

proprietari

di

turno

amavano

richiamare

il

passato

e

ritenevano

che

applicare

il

termine

"castello"

fosse

più

signorile. In Francia, invece, alla trasformazione architettonica si affiancò quella

linguistica:

è

il

caso

dei

numerosi castelli

reali

della

valle

della

Loira,

trasformati

in

splendidi

palazzi,

per

cui

ancora

oggi

si

usa

distinguere

questi château dalle

fortezze

che

mantengono

aspetto

medievale,

chiamate

château-fort. Nella storiografia, il castello nella definizione di cui sopra è

generalmente

accettato

come

un

concetto

dalla

vasta

portata

geografica,

perché

pur

essendo

originario

dell'Europa

e

successivamente

diffuso

in

parti

del

Medio

Oriente,

grazie

ai

crociati

europei,

viene

talvolta,

in

maniera

discutibile,

applicato

anche

per

latitudini

lontane

come

l'Asia

orientale. Il

collegamento

tra

Asia

ed

Europa

fece

sì

che

le

tattiche

di

costruzione

venissero

apprese,

studiate

o

ammirate

dalle

varie

controparti

di

riferimento,

con

il

risultato

che

le

influenze

tra

le

varie

culture

si

fecero

ineluttabili.

ESEMPI

FUORI

DALL'EUROPA

-

Nelle

aree

più

lontane

dall'Europa,

in

particolare,

strutture

analoghe

condividevano

aspetti

comuni

insiti

nel

concetto

di

castello,

sebbene

avessero

avuto

origine

in

periodi

e

circostanze

differenti

e

avessero

subito

evoluzioni

e

influenze

diverse.

Ad

esempio,

gli shiro del Giappone, descritti alla stregua di castelli dallo storico Stephen

Turnbull,

hanno

sperimentato

"un

processo

di

sviluppo

completamente

diverso,

sono

stati

costruiti

in

un

modo

totalmente

non

paragonabile

e

sono

stati

progettati

per

resistere

ad

attacchi

di

natura

assolutamente

diversa". Mentre

i

castelli

europei

costruiti

dalla

fine

del

XII

e

dall'inizio

del

XIII

secolo

in

poi

erano

generalmente

in

pietra,

gli shiro erano

prevalentemente

in

legno

ancora

nel

XVI

secolo. Si

tratta

di

edifici

enormi,

a

corpo

unico,

con

pianta

quadrangolare

e

alti

basamenti

in

pietra. Lo shiro si

sviluppa

in

verticale

con

forme

tipicamente

a pagoda, sviluppandosi su più piani. Proprio nel Cinquecento, quando le culture

giapponese

ed

europea

si

incontrarono,

le

fortificazioni

in

Europa

avevano

superato

i

castelli

e

si

basavano

su

innovazioni

come

la fortificazione

all'italiana.

Per

quanto

riguardava

l'India,

i

suoi

abitanti

mantennero

contatti

con

l'Occidente

in

varie

epoche,

così,

qualche

secolo

dopo

il

Medioevo

europeo,

anche

in Asia

meridionale ebbe

luogo

un incastellamento da

parte

dei

feudatari.

Come

gli shiro,

anche

i

forti

indiani

condividevano

caratteristiche

comuni

con

i

castelli

in

Europa,

con

torri,

mura

e

camere

per

ospitare

il

signore

che

li

abitava,

e

la

natura

di

presidi. Oltre

a

distinguersi

però

per

una

maggior

attenzione

alle

decorazioni

architettoniche,

ovviamente

in

stile

orientale,

essi

affrontarono

comunque

un

percorso

di

sviluppo

autonomo

rispetto

a

quello

dell'Europa. Quando

gli

inglesi

raggiunsero

quella

regione

nel

XVII

secolo,

i

castelli

in

Europa

erano

generalmente

considerati

superati.

Ad

ogni

modo,

durante

la

colonizzazione

britannica,

vennero

costruiti

nuovi

forti,

pur

mantenendo

un

certo

gusto

orientaleggiante,

come

nel

caso

del Forte

Rosso a Delhi.

Termini

e

tipologie

di

castello

Castrum

-

Accampamento

delle

milizie

romane.

Sempre

di

forma

quadrata,

viene

protetto

da

un

recinto

costituito

da

una

semplice

palizzata

in

legno,

oppure

in

alcuni

casi

in

muratura.

Spesso

veniva

anche

dotato

di

un

fossato

per

una

maggiore

difesa.

Castellum

-

Fortilizio

di

modeste

dimensioni

costituito

da

una

torre

di

vedetta,

detta

specula,

protetta

da

uno

sbarramento

murato

e

generalmente

da

un

fossato.

Castello

medievale

(X°

secolo)

-

Spesso

costruito

su

preesistenti

fortificazioni,

è

costituito

da

un

recinto

in

pietra

con

il

versante

più

esposto

protetto

da

un

fossato

asciutto

o

riempito

d'acqua.

All'interno

del

recinto,

provvisto

di

torre

scudata,

si

trovano

le

abitazioni

degli

armigeri

e

la

torre

maestra

che

svolge

una

duplice

funzione,

difensiva

e

di

residenza

per

il

signore.

Castello

medievale

(XII°

secolo)

-

Con

il

tempo

il

castello

viene

ampliato.

Vicino

alla

torre

maestra

viene

edificato

il

mastio,

residenza

promiscua

del

feudatario

e

del

personale

di

servizio.

Alla

prima

cinta

di

mura

sovente

ne

viene

affiancata

una

seconda

per

garantire

una

maggiore

difesa.

Le

porte

d'ingresso

alle

varie

cinte

murarie

sono

quasi

sempre

ubicate

molto

distanti

fra

loro

per

obbligare

gli

assedianti

a

percorrere

un

maggiore

percorso

allo

scoperto

e

quindi

essere

esposti

maggiormente

al

tiro

degli

arcieri.

Castello

medievale

(XIII-XIV°

secolo)

-

Per

garantire

maggiore

protezione

ai

contadini

ed

artigiani

che

lavorano

all'interno

del

feudo,

viene

edificata

una

ulteriore

cerchia

di

mura,

all'interno

della

quale

vengono

costruite

le

diverse

abitazioni.

In

tal

modo

si

dà

origine

al

borgo

fortificato

che

in

alcuni

casi

darà

origine

a

vere

e

proprie

città

murate

ed

in

altre

maestose

fortezze.

Le

maggiori

esigenze

abitative

portarono

poi

all'ampliamento

del

mastio

che

si

ampliò

seguendo

il

circuito

murato.

Casaforte

-

Si

tratta

di

fortificazioni

aventi

diverse

funzioni:

residenza

protetta,

centro

di

una

proprietà,

rifugio

per

gli

abitanti

del

borgo.

Abbazia

fortificata

-

L'esigenza

di

fortificare

un

complesso

monastico

si

deve

al

fatto

che

molti

di

questi,

oltre

ad

essere

luoghi

di

culto,

erano

dei

veri

e

propri

feudi

con

la

giurisdizione

su

ampi

territori.

Il

complesso

è

costituito

da

un

circuito

murato

che

circonda

il

monastero

vero

e

proprio

composto

dalla

chiesa

con

il

campanile

(che

funge

anche

da

torre

maestra),

depositi

ed

abitazioni.

Centa

-

La

Centa

ha

come

principale

scopo

quello

di

difendere

un

abitato

urbano.

E'

costituita

da

un

circuito

murato

(circolare

o

poligonale)

sul

quale

sono

innestate

una

o

più

torri.

All'interno

trovano

posto

la

chiesa

con

il

campanile

che

funge

anche

da

torre

mastio,

quindi

le

abitazioni

ed

i

depositi.

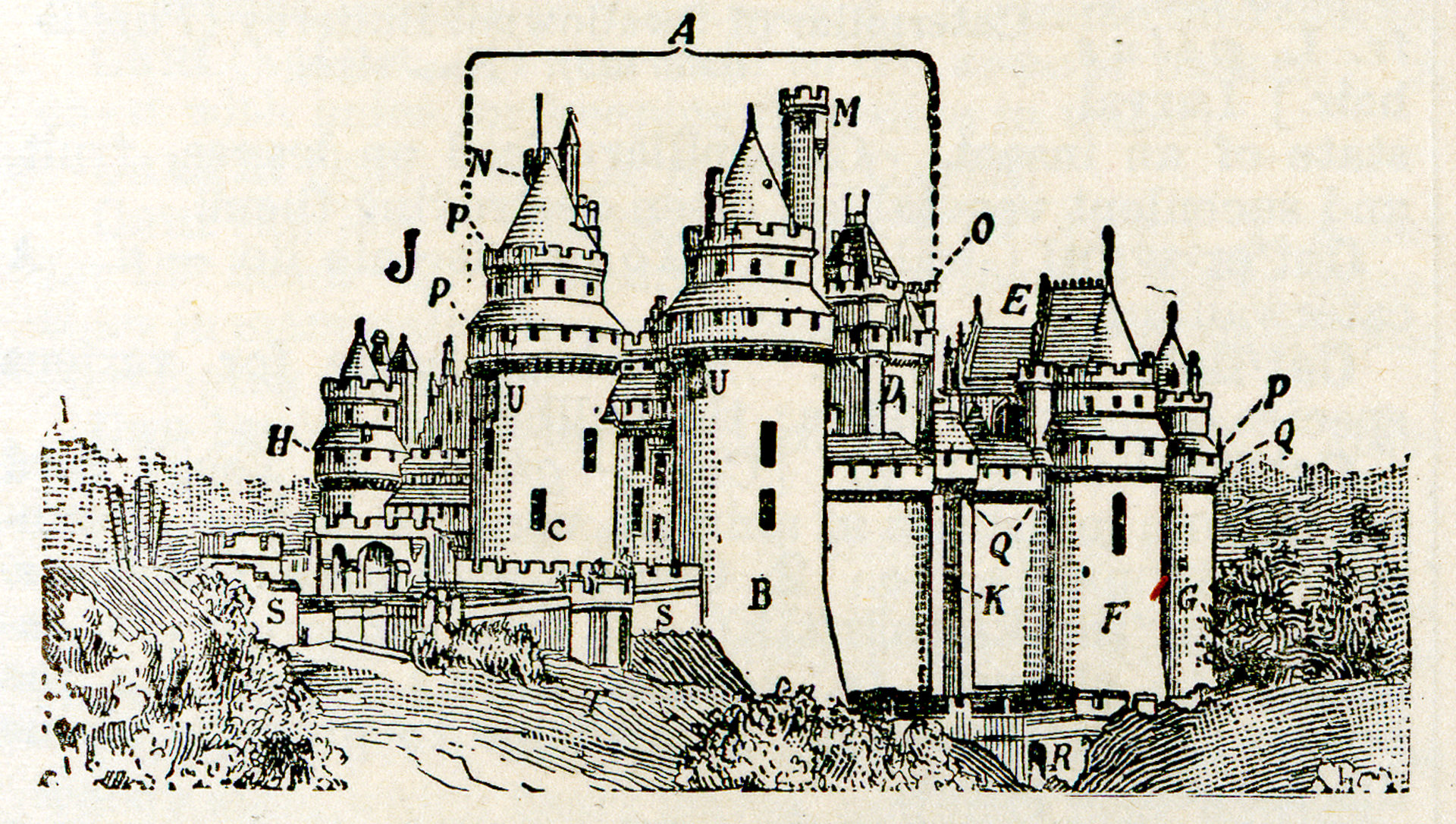

Caratteristiche

comuni

A -

Residenza

fortificata,

comprensiva

del mastio,

la

vera

e

propria

abitazione

della

famiglia

feudale

e

della corte

B e C -

Penusino

a

cappella

D - Mastio o donjon, la torre più grossa, residenza dei feudatari ed estrema difesa in caso di

invasione

della

corte

E - Cappella

G e H -

Torri

difensive

minori

K -

Accesso

laterale

M e N -

Torrette

del

mastio

collegate

con scale

a

chiocciola alle

torri

esterne

difensive

O -

Garitte

a

strapiombo,

camere

delle

sentinelle

e

torrette

di

guardia

P -

Merlatura

guelfa

Q - Cammino

di

ronda

R - Fossato

S - Barbacane

Antemurale

-

Opera

difensiva

leggera

anteposta

ad

una

successiva

e

più

consistente:

poteva

essere

costituito

da

un

muro

ma

anche

da

una

palizzata

o

da

un

terrapieno.

Balestriere

-

Le balestriere,

comunemente

chiamate

feritoie,

erano

strette

aperture

verticali

nelle

mura

difensive

che

consentivano

di

scoccare

frecce

o

dardi

di

balestra

all'indirizzo

degli

assalitori.

Le

strette

fessure

avevano

lo

scopo

di

esporre

quanto

meno

possibile

il

difensore,

ma

al

contempo

la

dimensione

dell'apertura

poteva

costituire

un

ostacolo

al

raggio

di

tiro

dell'arciere/balestriere.

In

alcuni

casi

si

sopperì

alla

relativamente

scarsa

libertà

di

visuale

aggiungendo

un'apertura

orizzontale

più

piccola

all'altezza

degli

occhi. A

volte

vi

era

una

sortita,

che

consentiva

una

via

di

fuga

da

cui

comunque

la

guarnigione

che

arretrava

poteva

ingaggiare

le

forze

assedianti. Era consuetudine che le latrine o i guardaroba presentassero solitamente un semplice buco con scarico all'esterno e

nel

fossato

circostante.

Battiponte

-

Piano

di

appoggio

di

un

ponte

levatoio

abbattuto,

cioè

abbassato.

Bertesca

-

Opera

leggera

in

legno

o

muratura

sporgente

dalle

mura

con

funzioni

di

guardia

o

di

avvistamento.

Bolzone

-

Meccanismo

di

sollevamento

di

un

ponte

levatoio.

Cammino

di

ronda

-

Passaggio

alla

sommità

delle

cortine,

all'interno

del

parapetto

merlato,

che

unitamente

alle

piazzole

delle

torri

formava

un

percorso

continuo

lungo

l'intero

perimetro

della

fortificazione

per

la

sorveglianza

verso

l'esterno.

Coronamento

-

Parte

terminale

delle

cortine

e

delle

torri

consistente

in

un

parapetto

per

la

protezione

dei

difensori,

generalmente

munito

di

merli

di

varia

foggia.

Corpo

di

guardia

-

L'ingresso

era

spesso

la

parte

più

vulnerabile

al

momento

della

difesa.

Per

ovviare

a

tale

problema,

si

sviluppò

la

creazione

del

corpo

di

guardia,

il

quale

consentiva

a

coloro

che

si

trovavano

all'interno

del

castello

di

supervisionare

il

flusso

del

traffico

delle

entrate

e

delle

uscite.

Nelle

versioni

in

terra

e

legno,

la

porta

fu

di

solito

il

primo

elemento

ad

essere

rimpiazzato

dalla

pietra.

La

parte

anteriore

della

porta

era

un

punto

cieco

e,

per

evitare

che

generasse

limitazioni

alla

visibilità,

si

aggiunsero

torri

sporgenti

su

ciascun

lato

della

porta

in

uno

stile

simile

a

quello

sviluppato

dai romani. Il corpo di guardia conteneva una serie di difese volte a rendere un

assalto

diretto

più

difficile

del

semplice

abbattimento

di

un

cancello.

In

genere,

una

o

più saracinesche (cioè

una

griglia

di

legno

rinforzata

con

metallo

che

bloccava

il

passaggio)

e

feritoie

agevolavano

il

compito

dei

difensori

contro

gli

aggressori.

Si

intuì

col

tempo

che

il

passaggio

attraverso

il

corpo

di

guardia

andava

aumentato

in

termini

di

metri,

poiché

ciò

avrebbe

consentito

di

aumentare

il

tempo

che

un

assalitore

doveva

spendere

sotto

il

fuoco

ostile

in

uno

spazio

ristretto

e

incapace

di

rispondervi

adeguatamente.

È

un

falso

mito

quello

che

le

cosiddette buche

assassine,

cioè

le

aperture

nel

soffitto

del

passaggio

all'ingresso,

fossero

usate

per

versare

olio

bollente

o

piombo

fuso

sugli

aggressori;

il

prezzo

di

queste

sostanze

e

la

distanza

del

corpo

di

guardia

dagli

incendi

rendevano

una

simile

strategia

impraticabile. A

questa

regola

non

scritta

sfuggivano

il Nord

Africa, il Medio Oriente e le fortificazioni sul mar

Mediterraneo,

dove

reperire

tali

risorse

era

compito

più

facile. Le si usava, più probabilmente, per far cadere oggetti sugli

aggressori

o

per

versare

acqua

sullo

scoppio

di

roghi

sottostanti. Al

piano

superiore

del

corpo

di

guardia

si

predisposero

alloggi

in

modo

che

il

cancello

non

fosse

mai

lasciato

indifeso,

malgrado

nei

secoli

si

finì

per

renderlo

più

confortevole

a

spese

della

difesa.

Durante

il

XIII

e

il

XIV

secolo

si

sviluppò

il barbacane. Esso consisteva in un baluardo, in un fossato e, talvolta, in una torre, posizionata davanti al corpo di

guardia

in

modo

da

proteggere

ulteriormente

l'ingresso. Lo

scopo

di

un

barbacane

non

era

solo

quello

di

fornire

un'altra

linea

di

difesa,

ma

anche

di

consentire

un'unica

strada

d'accesso

al

cancello.

Corte

e

cinta

-

La corte era uno spazio aperto solitamente situato all'ingresso di una

fortificazione.

Si

trattava

di

una

caratteristica

comune

dei

castelli,

tanto

che

la

maggior

parte

ne

aveva

almeno

una.

Il mastio in cima alla motta rappresentava il domicilio del signore a capo del

castello

e

un

baluardo

di

ultima

difesa,

mentre

la

corte

dava

accesso

alle

dimore

del

resto

della

famiglia

del

signore

e

permetteva

l'accesso

a

diverse

stanze.

Tra

queste,

vi

erano

le

caserme,

idonee

ad

ospitare

la

guarnigione,

le

stalle,

le

officine

e

i

depositi.

L'acqua

era

fornita

da

un pozzo o una cisterna. Nel corso del tempo, l'attenzione degli alloggi di alto rango si spostò

dal

mastio

alla

corte

interna;

questo

portò

alla

creazione

di

una

divisione

tra

la

via

che

conduceva

agli

edifici

principali

(come

le

camere

del

signore

e

la

cappella)

dalle

strutture

di

uso

quotidiano

come

le

officine

e

le

caserme.

Dalla

fine

del XII

secolo,

si

diffuse

la

tendenza

per

i

cavalieri

di

trasferirsi

dalle

piccole

residenze

che

avevano

precedentemente

occupato

all'interno

della

corte,

nello

specifico

in

piccole

strutture

fortificate

in

campagna. Sebbene

spesso

associati

alla

motta

castrale,

le

corti

esterne

si

potevano

trovare

anche

come

strutture

difensive

indipendenti. La cinta

muraria e

il muro

di

cortina rappresentavano

due

elementi

strettamente

connessi

e

che

sovente

rappresentavano

la

principale

barriera

difensiva

del

castello.

I

castelli

senza

mastio,

con

una

pianta

antica

e

risalenti

in

genere

a

prima

del X

secolo,

facevano

affidamento

sulle

loro

difese

esterne

per

la

protezione,

venendo

talvolta

chiamati

castelli

di

cinta.

Cortina

-

Le

cortine

continue

erano

mura

difensive

che

circondavano

e

difendevano

dagli

attacchi

esterni

una

corte.

L'altezza

costituiva

un

aspetto

importante,

considerato

lo

scopo

di

impedire

che

le

mura

potessero

venire

scalate.

Inoltre,

dovevano

essere

abbastanza

spesse

da

resistere

ai

bombardamenti

delle macchine

d'assedio che,

dal

XV

secolo

in

poi,

includevano

l'artiglieria

e

le

armi

che

funzionavano

con

la

polvere

da

sparo.

Un

muro

tipico

soleva

essere

spesso

tra

alto

tra

i

3

e

i

12

m,

malgrado

questa

non

vada

intesa

come

una

cifra

fissa

per

ogni

castello.

Per

proteggersi

dal

rischio

di

realizzazione

di

passaggi

sotterranei,

alla

base

delle

pareti

divisorie

a

volte

veniva

realizzato

un

basamento

di

pietra

che

impediva

di

scavare.

La

facoltà

di

poter

camminare

lungo

le

passerelle

permetteva

di

rispondere

al

fuoco

nemico

o

di

usare

strumenti

quali

l'olio

bollente o il fuoco. La presenza delle torri, solitamente tutte ben

sorvegliate,

impediva

che

si

potesse

ricorrere

a

tattiche

di

fiancheggiamento. Le

feritoie

nelle

pareti

non

divennero

comuni

in

Europa

fino

al

XIII

secolo,

per

il

timore

che

potessero

compromettere

la

stabilità

delle

mura. Per

proteggersi

dal

rischio

di

realizzazione

di

passaggi

sotterranei,

alla

base

delle

pareti

divisorie

a

volte

veniva

realizzato

un

basamento

di

pietra

che

impediva

di

scavare.

La

facoltà

di

poter

camminare

lungo

le

passerelle

permetteva

di

rispondere

al

fuoco

nemico

o

di

usare

strumenti

quali

l'olio

bollente o il fuoco. La presenza delle torri, solitamente tutte ben

sorvegliate,

impediva

che

si

potesse

ricorrere

a

tattiche

di

fiancheggiamento. Le

feritoie

nelle

pareti

non

divennero

comuni

in

Europa

fino

al

XIII

secolo,

per

il

timore

che

potessero

compromettere

la

stabilità

delle

mura.

Dongione

-

Un dongione è una grande torre che, di solito, rappresenta il punto più

fortemente

difeso

di

un

castello.

Tale

caratteristica

tende

a

scemare

dopo

l'introduzione

dei

castelli

concentrici.

Nelle

fonti

in

latino,

tale

elemento

architettonico

veniva

indicato

come turris. Nelle

motte

castrali,

il

mastio

si

ergeva

imperioso

in

cima

alla

collina. Il

termine

dongione,

derivante

da donjon,

indicava

in

origine

una

prigione

oscura

e

inospitale. Sebbene spesso fosse la parte maggiormente robusta di un castello e

l'ultimo

luogo

dove

ritirarsi

in

caso

di

caduta

delle

difese

esterne,

il

mastio

non

veniva

lasciato

vuoto

in

caso

di

attacco,

ma

veniva

utilizzato

come

residenza

del

signore

che

possedeva

il

castello

oppure

occupato

dagli

eventuali

ospiti

o

dagli

ambasciatori.

In

alcuni

casi,

la

moglie

del

signore

abitava

in

una

residenza

separata

(domus, aula o mansio)

vicino

al

mastio,

con

quest'ultimo

che

fungeva

da

caserma

e

quartier

generale. Gradualmente le due funzioni si fusero nello stesso edificio, con i

piani

residenziali

più

alti

che

disponevano

di

grandi

finestre;

di

conseguenza,

per

molte

strutture

è

difficile

operare

una

corretta

e

distinta

suddivisione

architettonica. Gli

enormi

spazi

interni

visibili

in

molti

dongioni

superstiti

possono

trarre

in

inganno:

in

passato,

è

probabile

che

le

stanze

fossero

divise

da tramezzi leggeri, come in un moderno edificio per uffici. Anche in alcuni

grandi

castelli

la

grande

sala

era

separata

solo

da

un

tramezzo

dalla

stanza

personale

del

signore,

dalla

sua

camera

da

letto

e

da

quello

che

poteva

definirsi,

con

un

eufemismo

moderno,

il

suo

ufficio.

Feritoia

-

Stretta

apertura

praticata

nelle

mura

per

consentire

ai

difensori

di

colpire

gli

assalitori

senza

esporsi

al

loro

tiro.

Poteva

essere

foggiata

in

modo

diverso

secondo

il

tipo

di

armi

utilizzate:

si

ebbero

così

feritoie

arciere

(verticali),

balestriere

(orizzontali)

oppure

a

croce

per

consentire

indifferentemente

l'uso

degli

archi

o

delle

balestre.

Per

dare

più

spazio

e

manovrabilità

alle

armi,

le

feritoie

erano

aperte

in

una

nicchia

più

o

meno

svasata

verso

l'interno

(detta

strombatura

o

sguancio)

sostenuta

nella

parte

superiore

da

uno

o

più

archi

di

scarico

a

sesto

ribassato

e

col

piano

alla

base

inclinato

per

consentire

anche

un

tiro

che

fosse

il

più

ravvicinato

possibile

alle

mura.

Fossato

-

Un

fossato

consisteva

in

uno scavo,

dalle

dimensioni

variabili,

che

circondava

un

castello

o

che

divideva

una

parte

della

struttura

da

un'altra:

poteva

inoltre

essere

asciutto

o

riempito

d'acqua.

Il

suo

scopo

era

spesso

e

volentieri

difensivo,

in

quanto

si

tentava

di

ridurre

la

portata

delle torri

d'assedio,

attutire

il

rischio

di

raggiungimento

delle

mura

tramite

scale

o

altri

mezzi

e

intrappolare

chi

si

avventurava

nello

scavo

perché

magari

impossibilitato

a

risalire

in

tempi

rapidi. Ciò

non

toglie

che

in

alcuni

casi

aveva

solo

un

mero

scopo

ornamentale. I

fossati

d'acqua

erano

realizzati

anche

in

zone

di

bassa

quota

e

di

solito

erano

attraversati

da

un ponte

levatoio,

sebbene

relativamente

presto

trovarono

spazio

i

ponti

in

pietra. Il

sito

del castello

di

Caerphilly del

XIII

secolo,

in Galles, si estende per oltre 120.000 m² e le difese idriche, create allagando la

valle

a

sud

del

castello,

appaiono

tra

le

più

imponenti

dell'Europa

occidentale.

Anche

quando

si

assistette

alla

diffusione

del

fossato,

alcuni

castelli

medievali

conservarono

la

caratteristica

di

un ingresso

sopraelevato rispetto

al

terreno,

essendo

in

tale

guisa

difficilmente

raggiungibile

dal

nemico.

Vi

si

accedeva

a

mezzo

di

una

scala

in

legno,

di

corda

o

tramite

un argano e una fune.

Macchine

da

guerra

-

Per

macchine

da

guerra

si

intendono

le

armi

non

individuali

e

i

mezzi

utilizzati

dagli

assalitori

durante

l'avvicinamento

e

l'assalto

a

una

fortificazione,

oppure

dai

difensori

per

bloccare

le

macchine

degli

assalitori;

gli

uni

e

gli

altri

utilizzavano

anche

le

macchine

da

getto,

cioè

le

artiglierie

meccaniche.

Mantelletta

-

Tavolato

ligneo,

spesso

con

rivestimento

in

lamiera

di

ferro

e

montato

su

intelaiatura

a

ruote,

usato

per

proteggere

i

soldati

e

in

particolare

i

guastatori

in

avvicinamento

alle

mura

di

una

fortificazione .

Merlatura

-

Le

merlature

rappresentavano

il

complesso

di merli sulla

parte

sommitale

di

un

edificio

fortificato

e

sulle

parti

superiori

dei

corpi

di

guardia.

Oltre

all'elemento

base

rappresentato

dunque

dal

merlo,

esse

comprendevano

diversi

elementi,

tra

cui

le bertesche,

le piombatoie e

le feritoie. Lo

stile

tipico

con

cui

si

realizzava

la

merlatura

vedeva

un'alternanza

di

merli

e

spazi

vuoti,

così

da

originare

forme

dentate. La

finalità

delle

merlature

era

la

protezione

dei

soldati

sui

camminamenti

dagli

attacchi

di

arcieri

e frombolieri.

Le

bertesche

erano

piccole

prominenze

rettangolari

attaccate

tramite

un arco

a

mensola al

muro

di

un'apertura

difensiva:

ciò

permetteva

una

maggiore

difesa

della

stessa

o

la

possibilità

di

far

cadere

oggetti

sugli

attaccanti

alla

base

del

muro

senza

doversi

chinare

pericolosamente

sui

merli,

esponendosi

così

al

fuoco

nemico. Le

piombatoie

(o

caditoie)

erano

sporgenze

di

pietra

in

cima

a

un

muro

con

piccole

aperture

che

permettevano

di

far

cadere

oggetti

su

un

nemico

alla

base

del

muro

in

modo

simile

alle

bertesche.

I

merli

presentano

due

stili

architettonici:

si

definiscono

merlature ghibelline (o

imperiali)

quelle

che

presentano

sommità

a

coda

di

rondine,

mentre guelfe (o

papali)

sono

le

merlature

a

corpi

quadrati.

Tuttavia

questa

definizione

è

impropria,

poiché

anche

se guelfi

e

ghibellini effettivamente

utilizzarono

queste

divisioni,

negli

anni

successivi

le

merlature

furono

costruite

a

discrezione

dei

progettisti.

Motta

-

Una motta è

un

sito

recintato

da

palizzate

in

legno

e

dominato

da

una

collina

su

cui

sorge

una

torre

protetta

da

una

seconda

palizzata.

Si

trattava

di

un'altura

spesso

artificiale,

malgrado

a

volte

incorporasse

una

caratteristica

preesistente

del

paesaggio. Lo

scavo

di

terra

per

realizzare

il

tumulo

dava

luogo

a

uno

spazio

meno

elevato

attorno

alla

motta,

detto

fossato

(che

poteva

essere

bagnato

o

asciutto).

La

motta

è

comunemente

associata

ai

castelli

quando

si

parla

di

"motta

castrale"

(in inglese motte-and-bailey),

ma

questa

locuzione

fa

riferimento

a

una

fase

di

sviluppo

successiva

rispetto

alle

strutture

originarie,

le

quali

non

vedevano

talvolta

la

presenza

di

seconde

palizzate.

Alla

struttura

fortificata

superiore,

simile

a

grosse

linee

a

un

mastio,

si

accedeva

percorrendo

un

ponte

che

procedeva

lungo

la controscarpa. La

struttura

era

mobile

e

rappresentava

l'antenato

del

ponte

levatoio

dei

secoli

a

venire. Tale

informazione

si

apprende

da

un'analisi

della

raffigurazione

compiuta

dall'arazzo

di

Bayeux del

castello

di Dinan. A volte una motta occultava un castello o una sala più antica, le cui

stanze

diventavano

depositi

sotterranei

e

prigioni

sotto

un

nuovo

mastio.

Ponte

levatoio

-

Ponte

mobile

costituito

da

un

tavolato

ligneo

incernierato

alla

basse

della

porta.

Il

sollevamento

poteva

avvenire

per

mezzo

di

meccanismi

di

vario

tipo

e

più

o

meno

complessi,

il

più

semplice

e

più

usato

dei

quali

era

quello

a

contrappeso.

Consisteva

in

una

coppia

di

travi

dette

bolzoni

incernierate

in

bilico

subito

sopra

la

porta

e

dotate

all'estremità

interna

di

un

contrappeso,

solitamente

formato

da

segmenti

di

travi

oppure

da

una

cassa

contenente

pietre

o

ghiaia,

di

peso

quasi

pari

a

quello

complessivo

del

ponte,

della

parte

esterna

delle

travi

e

delle

catene

di

sollevamento.

Per

il

sollevamento

era

dunque

sufficiente

una

piccola

forza

generata

dalla

trazione

di

funi

agganciate

all'estremità

contrappesata

dei

bolzoni.

Quando

il

ponte

veniva

abbassato,

poiché

la

sua

lunghezza

era

sempre

inferiore

alla

larghezza

del

fossato,

necessitava

di

un

piano

di

appoggio,

detto

battiponte,

costituito

in

questo

caso

dall'estremità

del

ponte

fisso

che

consentiva

di

raggiungere

il

bordo

del

fossato

verso

la

campagna.

Il

ponte

poteva

anche

essere

dotato

di

un

solo

bolzone,

al

quale

era

collegato

da

tre

segmenti

di

catena

agganciati

a

una

forcola;

aveva

larghezza

più

contenuta

ed

era

utilizzato

in

corrispondenza

di

pusterle.

Pseudotorre

-

Semplice

struttura

muraria

angolare

formata

da

due

sole

pareti,

sopraelevata

rispetto

alle

cortine.

Postierla

-

Una postierla era

un'angusta

porta

d'accesso

ai camminamenti

per

le

guardie

di

ronda nei

castelli

e

nelle

fortificazioni

nascosta

nelle

mura,

che

poteva

essere

usata

anche

come

uscita

o

ingresso

di

emergenza

in

caso

di

attacco

o

di

assedio.

Proprio

per

questa

sua

funzione

come

via

di

fuga,

era

distante

dalla

porta

principale

e

celata

quanto

più

possibile.

Sala

grande

-

La

sala

grande

era

un'ampia

stanza

decorata

dove

il

proprietario

o

feudatario

del

castello

riceveva

i

suoi

ospiti.

Essa

rappresentava

il

prestigio,

l'autorità

e

la

ricchezza

del

signore,

circostanza

che

spiega

la

presenza

di

decorazioni

artistiche

e

la

cura

dell'arredamento.

Nella

grande

sala

si

svolgevano

eventi

come

feste,

banchetti,

raduni

sociali

o

cerimoniali,

riunioni

del

consiglio

militare

e

processi

giudiziari.

A

volte,

la

grande

sala

esisteva

sotto

forma

di

un

edificio

separato.

Saracinesca

-

Serranda

per

bloccare

una

porta,

scorrevole

entro

scanalature

praticate

nel

muro;

era

manovrata

dall'alto

mediante

un

argano

posto

in

un

locale

o

su

un

ballatoio

sovrastanti

la

porta.

Poteva

avere

fogge

diverse

ma

generalmente

era

costituita

da

una

grata

di

grosse

sbarre

di

ferro

oppure

da

un

pesante

tavolato

di

legno.

Torre

passante

-

Torre

posta

a

cavaliere

di

una

porta.

Torre

scudata

-

Torre

aperta

verso

l'interno

del

recinto

per

un

duplice

scopo:

renderla

inutilizzabile

per

gli

assedianti

che

fossero

riusciti

ad

espugnarla

poiché

si

sarebbero

trovati

esposti

al

tiro

dei

difensori;

facilitare

il

trasferimento

di

armi,

proiettili

e

altri

materiali

da

terra

ai

piani

superiori.

Torri

-

La

torre

quadrata

fu

il

primo

tipo

ad

essere

costruito.

Permetteva

solo

alcune

linee

di

tiro

ed

era

spesso

soggetta

a

scavi

nelle fondamenta da

parte

dei

nemici

per

farla

crollare.

Più

tardi

un

secondo

tipo

più

raro

comparve

sulla

scena:

la

torre

poligonale,

che

offriva

più

linee

di

tiro.

Ultima

e

più

recente,

la

torre

rotonda,

ideata

tra

XII

e

XIII

secolo

dal

re

di

Francia Filippo

II

Augusto,

che

sostituì

le

precedenti

perché

non

poteva

essere

minacciata

dagli

scavatori

e

offriva

illimitate

linee

di

tiro.

Le

torri

potevano

essere

scoperte

o

coperte

da

un

tetto

a

capanna

o

conico.

Le

torri

alte

e

svettanti

divennero

all'inizio

dell'età

moderna

più

basse

e

larghe

fino

a

trasformarsi

in

bastioni

a

forma

di

punta,

per

meglio

deviare

i

colpi

d'artiglieria.

Pag.

2

Pag.

2

Fonte:

|