|

Storia

Lo

storico

Charles

Coulson

afferma

che

l'accumulo

di

ricchezza

e

di

risorse,

al

fianco

di

quello

del

cibo,

abbia

portato

alla

necessità

realizzare

strutture

difensive.

Le

prime

fortificazioni

ebbero

origine

nella mezzaluna

fertile,

nella valle

dell'Indo,

in

Egitto

e

in Cina, dove gli insediamenti erano protetti da grandi mura. Il Nord Europa è

stato

più

lento

rispetto

all'oriente

nello

sviluppare

strutture

difensive

e

si

dovette

aspettare

l'età

del

bronzo perché

comparissero

le

prime fortificazioni

di

collina che

poi

prolificarono

su

tutto

il

territorio

durante

l'età

del

ferro. Queste strutture differivano dalle loro controparti orientali in quanto

usavano

la

terra

piuttosto

che

la

pietra

come

materiale

da

costruzione.

Oggi sopravvivono molti di questi earthworks,

insieme

a

testimonianze

di

palizzate

che

accompagnavano

i

fossati.

In

Europa,

l'oppidum emerse nel II secolo a.C.; questi erano insediamenti fortificati

densamente

abitati,

come

l'oppidum di Manching, e si svilupparono dai forti delle colline. I romani incontrarono

insediamenti

fortificati

come

fortezze

collinari

e oppidum durante

l'espansione

del

loro

territorio

nel

nord

Europa. Sebbene

primitivi,

erano

spesso

efficaci

e

furono

superati

solo

dall'ampio

uso

di macchine

d'assedio e

altre

tecniche

di

guerra,

come

avvenne

ad

esempio

nella battaglia

di

Alesia.

Le

fortificazioni

dei

romani

(castra) variavano da semplici cumuli di terra temporanei ammassati da eserciti di

passaggio,

fino

a

più

complesse

strutture

permanenti

di

pietra,

come

il

celebre vallo

di

Adriano.

I

forti

romani

erano

generalmente

rettangolari

con

angoli

arrotondati.

Con

la caduta

dell'Impero

romano

d'Occidente e

il

conseguente

annullamento

del

potere

centrale

si

cominciò

a

sviluppare

l'idea

di

un

edificio

fortificato

adatto

a

difendere

un

territorio.

In

principio,

dovette

avere

fortuna

l'idea

delle torri di

guardia

isolate,

solitamente

di legno, adatte a proteggere appezzamenti di terreno e a controllare passaggi

obbligati.

Il

tema

della

nascita

dei

castelli

in

Europa

è

una

questione

complessa

che

ha

suscitato

un

notevole

dibattito.

È

certo

che

i

castelli

furono

influenzati

da

precedenti

forme

di

architettura

d'élite,

contribuendo

alle

variazioni

regionali

ma

permettendo

la

persecuzione

di

scopi

che

non

si

limitavano

alla

mera

costituzione

di

una

struttura

di

difesa. Le discussioni hanno tipicamente attribuito l'ascesa del castello a

una

reazione

agli

attacchi

dei magiari, dei musulmani e dei vichinghi e alla necessità di disporre di una difesa privata. Il crollo

dell'impero

carolingio portò

alla

crescita

esponenziale

del

sistema

del feudalesimo e

i

signori

locali

si

assunsero

la

responsabilità

della

gestione

dell'economia

e

della

giustizia. Tuttavia, mentre i castelli proliferarono nel IX e X

sec.,

il

legame tra aumento degli attacchi subito e costruzione di nuove fortificazioni

non

procedette

sempre

di

pari

passo.

Mentre

alcune

regioni

di

confine

disponevano

infatti

di

relativamente

pochi

forti,

altre

zone,

considerate

meno

esposte

a

rischi,

paradossalmente

presentavano

più

edifici

difensivi.

E' probabile

che

il

castello

si

sia

evoluto

dalla

pratica

di

fortificare

una

dimora

signorile.

La

più

grande

minaccia

per

la

residenza

o

la

sala

principale

riservata

al

signore

di

turno

era

costituita

dal

fuoco,

poiché

di

solito

era

una

struttura

in

legno.

Per

scongiurare

tale

rischio,

così

come

altre

minacce

di

vario

genere,

vi

erano

diverse

linee

d'azione

disponibili:

creare

terrapieni

di

contorno

per

tenere

a

distanza

un

nemico;

costruire

la

sala

in

pietra;

o

sollevarla

su

un

tumulo

artificiale,

detto

motta,

al

fine

di

originare

un

ostacolo

arduo

da

superare

per

gli

aggressori. Mentre il concetto di fossato, bastione e mura di pietra come misure

difensive

hanno

origini

antiche,

la

realizzazione

di

una

motta

rappresentava

un'innovazione

medievale.

Nelle isole

britanniche,

il ringwork rappresentava

un

elemento

fondamentale

nell'epoca

antecedente

alla

realizzazione

dei

castelli.

Si

trattava

di

un

terrapieno

e

un

fossato

con

un

recinto

difensivo

privo

di

una

motte. La

costruzione

della

sala

in

pietra

non

la

rendeva

necessariamente

immune

al

fuoco,

essendovi

porte

e

finestre

di

legno.

Ciò

portò

allo

spostamento

delle

finestre

al

secondo

piano,

al

fine

di

rendere

meno

probabile

il

pericolo

di

incendi,

e

a

spostare

l'ingresso

dal

piano

terra

al

secondo

piano.

Queste

caratteristiche

si

intuiscono

in

molti

dei

castelli

superstiti

appartenenti

alla

categoria

dei ringworks,

i

quali

altro

non

rappresentavano

se

non

una

versione

sofisticata

delle

vecchie

sale. I castelli non sopperivano solo a scopi difensivi, poiché

rafforzavano

altresì

l'auctoritas di

un

signore

sulle

sue

terre:

il

secolare

compito

di

meglio

sorvegliare

l'area

circostante

poteva

meglio

venir

eseguito

ricorrendo

a

queste

strutture,

le

quali

finirono

per

assorbire

al

loro

interno

pure

l'espletamento

di

funzioni

amministrative,

giudiziarie

ed

esecutive

(la corte

regia è l'esempio principe).

La

costruzione

di

un

castello

a

volte

richiedeva

il

consenso

del

sovrano

o

di

un

altro

funzionario

di

altro

grado.

Nell'864,

il

re

dei

Franchi

Occidentali Carlo

il

Calvo proibì

la

costruzione

di castella senza

il

suo

permesso,

ordinando

la

distruzione

di

quelli

che

non

erano

stati

eretti

senza

il

suo

placet.

Questo

è

forse

il

primo

riferimento

ai

castelli,

sebbene

lo

storico

militare

R.

Allen

Brown

sottolinei

che

la

parola

"castella"

avrebbe

potuto

indicare

una

qualsiasi

fortificazione

dell'epoca.

In

alcune

località,

il

monarca

aveva

scarso

controllo

sui

signori

o

richiedeva

la

costruzione

di

nuovi

castelli

per

aiutare

a

proteggere

luoghi

che

riteneva

non

protetti. Per

questo

motivo,

non

si

preoccupava

di

concedere

un'autorizzazione,

come

avvenne

in Inghilterra all'indomani della conquista normanna e in Terra

Santa durante

le

crociate.

La Svizzera rappresentava il perfetto esempio di assoluta inesistenza di una

gestione

statale

sulla

realizzazione

di

castelli:

ecco

perché

se

ne

contavano

ben

4.000

alla

fine

dell'Alto

Medioevo. Pochissimi

sono

i

castelli

datati

con

certezza

alla

metà

del

IX

secolo.

Trasformato

in

mastio

intorno

al

950,

il

transalpino Doué-la-Fontaine rappresenta

il

caso

di

più

antico

castello

esistente

in Europa.

Dal

1000

in

poi,

i

riferimenti

alle

strutture

in

esame

in

scritti

come

gli

atti

ufficiali

aumentarono

sensibilmente:

si

consacra

così

la

stagione

dell'incastellamento.

Gli

storici

hanno

interpretato

questo

incremento

come

la

prova

di

un

vertiginoso

aumento

del

numero

dei

castelli

in

Europa

in

questo

periodo:

avvalora

tale

tesi

l'indagine

archeologica

che

ha

datato

la

costruzione

di

vari

siti

attraverso

l'esame

della

ceramica. La crescita in Italia cominciò negli anni 950, con un aumento compreso fra tre e cinque

ogni

anno

per

un

cinquantennio,

mentre

in

altre

parti

d'Europa

come Francia e Spagna la crescita rimase più lenta. In Sicilia si affermarono alcuni castelli, come a Sperlinga e Gagliano

Castelferrato,

nella provincia

di

Enna,

in

origine

essenzialmente

scavati

nella

roccia,

che

vedevano

aggiunte,

al

fianco

di

queste

strutture

rupestri,

imponenti

porzioni

in

muratura

nel

periodo

normanno. Nel 950, la Provenza ospitava 12 castelli, mentre nel 1000 questa cifra era salita a 30 e

nel

1030

superava

quota

100. Sebbene

l'aumento

sia

stato

meno

accelerato

in

Spagna,

gli

anni

'20

videro

una

particolare

crescita

del

numero

di

castelli

nella

regione,

in

particolare

nelle

aree

di

confine

contese

tra

terre

cristiane

e

musulmane.

Il

fatto

che

i

castelli

emersero

in

un

arco

temporale

comune

in

tutta

Europa

non

deve

far

pensare

che

il

loro

aspetto

non

variasse

da

regione

a

regione.

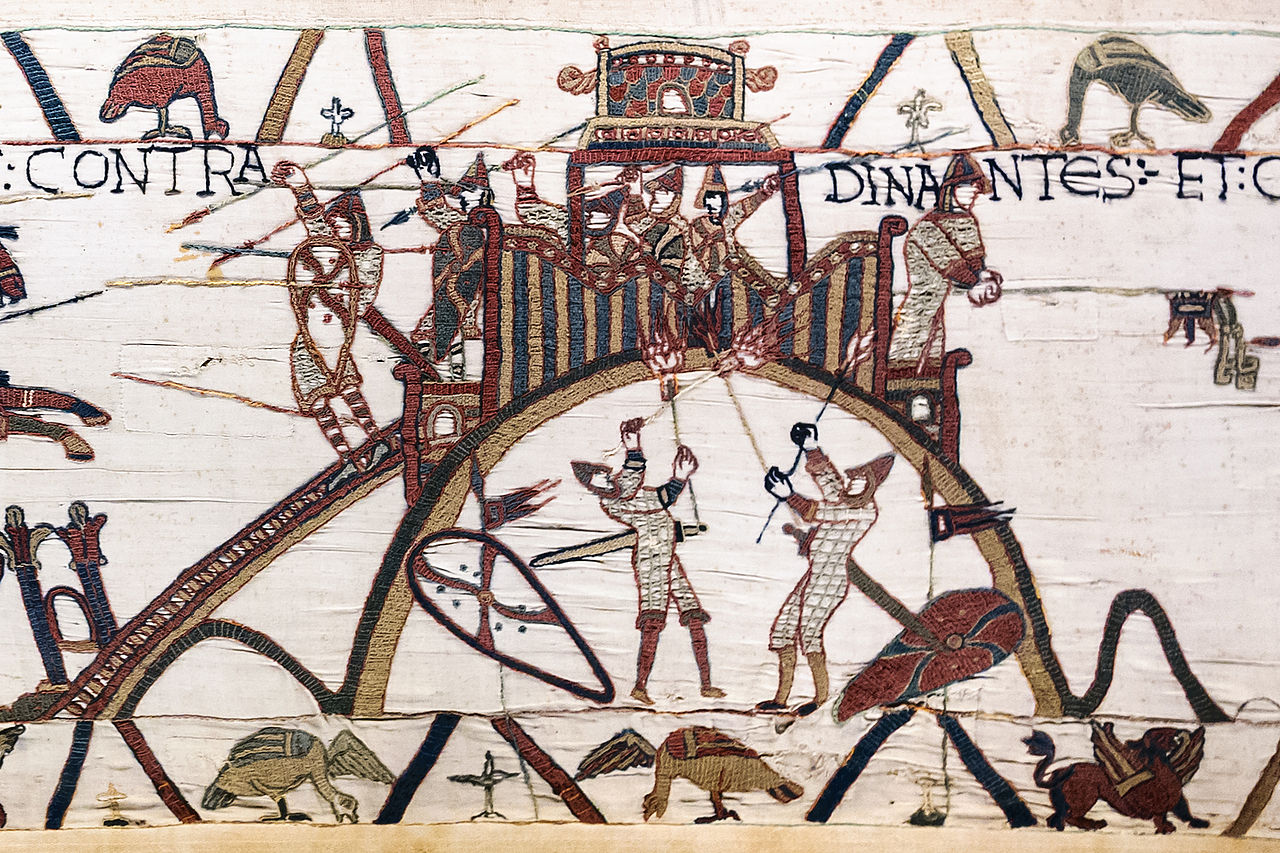

All'inizio

dell'XI

secolo,

la

motta

e

il

torrione

(un

tumulo

artificiale

con

una

palizzata

e

una

torre

in

cima)

risultavano

il

genere

di

castello

più

usuale

del

continente,

tranne

che

in Scandinavia. Mentre

Inghilterra,

Francia

e

Italia

condividevano

una

tradizione

di

costruzione

in

legno

che

era

continuata

nell'architettura

dei

castelli,

in

Spagna

si

usavano

più

comunemente

pietre

o

mattoni

di

fango

come

materiale

principale.

La conquista

islamica

della

penisola

iberica nell'VIII

secolo

introdusse

uno

stile

di

costruzione

sviluppatosi

nel Nord

Africa per

ovviare

alla

scarsità

di

legname

basato

sui tapial,

ovvero

ciottoli

in

cemento. Così, benché la costruzione in pietra sarebbe poi diventata comune

anche

al

di

fuori

della penisola

iberica,

dall'XI

secolo

in

poi

i

castelli

cristiani

castelli

in

Spagna

erano

soprattutto

in

pietra,

mentre

allo

stesso

tempo

il

legno

dominava

ancora

tra

i

materiali

di

costruzione

nell'Europa

nord-occidentale. Gli storici hanno interpretato la diffusa presenza di castelli in

tutta

Europa

nell'XI

e

XII

secolo

come

prova

che

la

guerra

accadeva

spesso

e

con

schermaglie

su

scala

ridotta. I

castelli

furono

introdotti

in

Inghilterra

poco

prima

della

conquista

normanna

nel

1066. Prima

del

XII

secolo,

i

castelli

erano

rari

in Danimarca come

lo

erano

stati

in

Inghilterra

prima

della

conquista

normanna.

L'introduzione

dei

castelli

in

terra

danese

si

dimostrò

necessaria

per

diminuire

la

portata

degli

attacchi

dei

pirati,

tanto

che

finirono per trovare soprattutto impiego lungo le coste. La

motta

e

il

cortile

rimasero

la

forma

dominante

di

castello

in

Inghilterra, Galles e Irlanda fino

al

XII

secolo.

Man

mano

che

trascorreva

il

XII

secolo,

l'architettura

dei

castelli

nell'Europa

continentale

si

fece

più

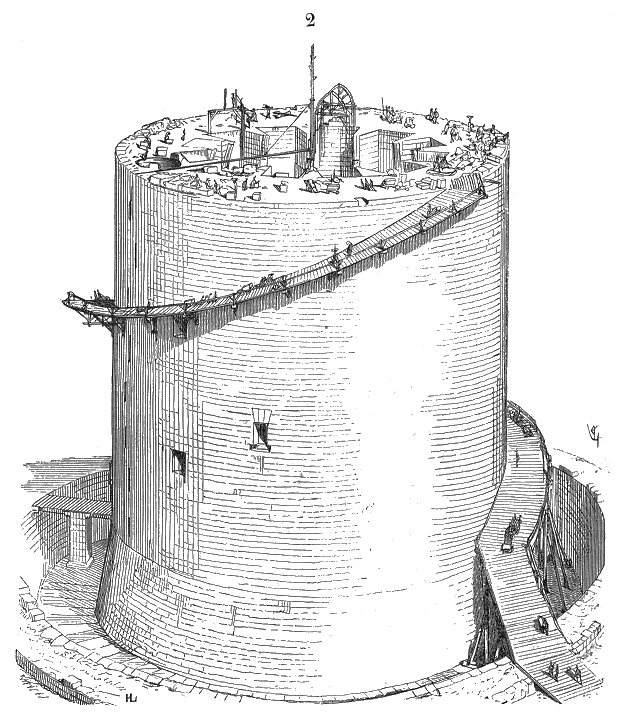

sofisticata. Il dongione fu al centro di questo cambiamento nell'architettura del castello. Le

torri

centrali

proliferavano,

e

tipicamente

avevano

una

pianta

quadrata,

con

pareti

spesse

tra

i

3

e

i

4

m.

La

loro

decorazione

emulava

lo stile

romanico e, talvolta, incorporava doppie finestre simili a quelle che si

trovano

nei

campanili

delle

chiese.

I torrioni, che ospitavano la residenza del signore del castello,

affrontarono

un

processo

di

espansione

in

termini

di

spazio.

L'enfasi

progettuale

dei

mastri

mutò

per

riflettere

un

passaggio

da

requisiti

funzionali

a

requisiti

decorativi,

imponendo

un

simbolo

di

potere

signorile

sul

paesaggio.

Ciò

a

volte

portò

a

casi

in

cui

la

qualità

della

difesa

veniva

sacrificata

per

motivi

non

attinenti

alla

sfera

bellica.

Innovazione

ed

approccio

scientifico

(XII

sec.)

-

Fino

al

XII

secolo,

i

castelli

in

pietra

e

terra

e

legno

convissero

insieme,

ma

alla

fine

di

quel

centennio

il

numero

di

nuove

costruzioni

affrontò

una

fase

di

declino. Ciò si attribuì in parte al costo più elevato delle fortificazioni

in

pietra

e

all'obsolescenza

del

legname

e

dei

siti

di

terrapieno,

il

che

significava

che

era

preferibile

costruire

nella

più

resistente

pietra. Benché

il

progresso

sembrava

tracciare

un

cammino

ben

nitido,

i

castelli

in

legno

e

in

terra

battuta

non

si

rivelarono

ancora

del

tutto

superati.

Questo

si

evince

dalla

continua

manutenzione

dei

castelli

in

legno

per

lunghi

periodi,

a

volte

diversi

secoli;

il

castello

in

legno

di Owain

Glyndŵr dell'XI

secolo

a

Sycharth

era

ancora

in

uso

all'inizio

del

XV

secolo,

con

la

sua

struttura

che

sopravviveva

da

400

anni.

Allo

stesso

tempo,

si

affrontarono

dei

cambiamenti

dal

punto

di

vista

ingegneristico.

Fino

alla

fine

del

XII

secolo,

i

castelli

disponevano

generalmente

di

poche

torri;

una

porta

con

poche

caratteristiche

difensive

come

feritoie

o

saracinesche;

un

grande

mastio

o

dongione,

generalmente

quadrato

e

senza

feritoie;

e

la

forma

sarebbe

stata

dettata

dalla

conformazione

del

terreno

(il

risultato

originava

spesso

strutture

irregolari

o

curvilinee).

Pur

essendo

l'aspetto

non

uniforme,

le

caratteristiche

sopra

esposte

contraddistinguevano

un

castello

tipico

della

metà

del

XII

secolo. Alla fine del XII secolo o all'inizio del XIII secolo, si affermarono

castelli

di

nuova

costruzione

di

forma

poligonale,

con

torri

agli

angoli

per

fornire

fuoco

laterale

a

sostegno

delle

mura

esterne.

Le

feritoie

presenti

a

ogni

livello

consentivano

dalle

torri

agli

arcieri

di

colpire

chiunque

si

avvicinasse

o

si

avvicinasse

alla

cortina.

Questi

castelli

di

epoca

successiva

non

avevano

sempre

un

mastio,

forse

per

via

della

conformazione

più

complessa

nel

suo

insieme,

che

innalzava

i

costi,

e

il

mastio

veniva

sacrificato

per

risparmiare

denaro.

Le

torri

più

grandi

fornivano

spazio

abitativo

per

sopperire

alla

perdita

dell'elemento

appena

citato. Dove

esistevano

i

torrioni,

questi

non

erano

più

quadrati

ma

poligonali

o

cilindrici.

Le

porte

erano

più

fortemente

difese,

con

l'ingresso

al

castello

solitamente

circoscritto

tra

due

torri

semicircolari

collegate

da

un

passaggio

sopra

la

porta

(sebbene

vi

fosse

una

grande

varietà

negli

stili

di

porta

e

ingressi)

e

una

o

più

saracinesche.

Una

caratteristica

peculiare

dei

castelli

musulmani

nella

penisola

iberica

era

l'uso

di

torri

staccate,

chiamate

albarrane,

attorno

al

perimetro,

come

nel

caso

dell'Alcazaba

(dall'arabo cittadella) di Badajoz. Concepite probabilmente nel XII secolo, le torri fornivano supporto

laterale

ed

erano

collegate

al

castello

da

ponti

di

legno

rimovibili,

ragion

per

cui,

anche

se

espugnate,

non

garantivano

l'accessibilità

al

resto

della

fortificazione.

Nel cercare

di

spiegare

questo

cambiamento

nella

complessità

e

nello

stile

dei

castelli,

gli

studiosi

hanno

trovato

la

loro

risposta

nelle crociate. I partecipanti a queste ultime campagne appresero molto sulle

fortificazioni

dai

loro

conflitti

con

i

saraceni e da un più attento apprendimento dell'architettura

bizantina. Si

diffusero

a

tal

proposito

leggende

come

quella

di

Lalys

(un

architetto

della Palestina che

si

dice

sia

andato

in

Galles

dopo

le

crociate

e

abbia

imparato

come

migliorare

notevolmente

i

castelli

nel

sud

della

sua

terra)

e

si

immaginava

che

grandi

architetti

come

il

francese Giacomo

di

San

Giorgio fossero

originari

dell'Oriente.

Nel cercare

di

spiegare

questo

cambiamento

nella

complessità

e

nello

stile

dei

castelli,

gli

studiosi

hanno

trovato

la

loro

risposta

nelle crociate. I partecipanti a queste ultime campagne appresero molto sulle

fortificazioni

dai

loro

conflitti

con

i

saraceni e da un più attento apprendimento dell'architettura

bizantina. Si

diffusero

a

tal

proposito

leggende

come

quella

di

Lalys

(un

architetto

della Palestina che

si

dice

sia

andato

in

Galles

dopo

le

crociate

e

abbia

imparato

come

migliorare

notevolmente

i

castelli

nel

sud

della

sua

terra)

e

si

immaginava

che

grandi

architetti

come

il

francese Giacomo

di

San

Giorgio fossero

originari

dell'Oriente.

A

metà

del

Novecento,

questa

tradizionale

e

fallace

impostazione

storiografica

è

stata

messa

in

dubbio. Le

leggende

furono

screditate,

con

gli

studiosi

che

hanno

scoperto,

nel

caso

di

Giacomo

di

San

Giorgio,

che

l'uomo

proveniva

da

Saint-Georges-d'Espéranche,

in

Francia.

Se

le

innovazioni

nella

fortificazione

fossero

giunte

dall'Oriente,

ci

si

sarebbe

aspettato

che

la

loro

influenza

si

scorgesse

dal

1100

in

poi,

subito

dopo

che

i

cristiani

prevalsero

nella prima

crociata (1096-1099), piuttosto che quasi un centennio dopo. I

resti

di

strutture

romane

nell'Europa

occidentale

erano

ancora

in

piedi

in

molti

luoghi,

alcuni

dei

quali

presentavano

torri

rotonde

fiancheggianti

e

ingressi

con

due

torri

fiancheggianti.

I

costruttori

dell'Europa

occidentale

erano

influenzati

dal

mondo

romano:

i

forti

costieri

tardo

romani

sulla

sezione

britannica

della

cosiddetta costa

sassone

furono

riutilizzati

e,

in

Spagna,

le mura intorno

alla

città

di Avila imitavano l'architettura romana quando andarono costruite nel 1091.

Lo

storico

Smail,

nella

sua

opera Crusading

warfare,

ha

sostenuto

che

l'argomento

dell'influenza

della

fortificazione

orientale

sull'Occidente

è

stato

sopravvalutato

e

che

i

crociati

del

XII

secolo,

in

verità,

avevano

imparato

ben

poco

sulla

progettazione

scientifica

dalle

difese

bizantine

e

saracene. Un

castello

ben

posizionato,

che

sfruttava

caratteristiche

naturali

ed

era

dotato

di

robusti

fossati

e

mura,

non

aveva

bisogno

di

un

approccio

scientifico

per

apportare

dei

miglioramenti.

La

scelta

di

ricorrere

all'ausilio

fornito

da

ostacoli

naturali

emerge

chiaramente

nel

caso

di al-Karak, in Giordania. Pur non disponendo delle stesse conoscenze di coloro che lo

assaltarono

in

futuro,

i

costruttori

originali

avevano

reso

la

fortezza

quasi

inespugnabile,

tanto

che

nel

1187 Saladino preferì assediare gli occupanti e farli morire di inedia piuttosto

che

rischiare

un

assalto. Un

altro

celebre

esempio

era

il Castello

Moresco,

situato

sulla rocca

di

Gibilterra,

e

resistito

per

ben

700

anni

agli

assedi

degli

iberici.

Durante

la

fine

dell'XI

e

il

XII

secolo,

in

quella

che

oggi

è

la Turchia centro-meridionale, gli ospitalieri, i cavalieri

teutonici e

i templari si stabilirono nel Regno

armeno

di

Cilicia,

dove

avevano

scoperto

una

reticolata

serie

di

fortificazioni

sofisticate

che

ebbero

un

profondo

impatto

sull'architettura

dei

castelli

crociati.

La

maggioranza

dei

siti

militari

armeni

in

Cilicia

sono

caratterizzati

da:

molteplici

muraglie

posate

con

piani

irregolari

per

seguire

le

sinuosità

degli

affioramenti;

torri

rotonde

e,

soprattutto,

a

ferro

di

cavallo;

pietre

di

rivestimento

finemente

tagliate,

spesso bugnate; porte posteriori nascoste e complessi ingressi inclinati con piombatoie;

feritoie

incassate

per

gli

arcieri;

volte

a

botte,

a

sesto

acuto

o

a

crociera

su

sotterranei,

portoni

e

cappelle;

e

cisterne

con

elaborate

scarpate. Gli

insediamenti

civili

si

trovavano

spesso

nelle

immediate

vicinanze

di

queste

fortificazioni. Dopo

la

prima

crociata,

i

cristiani

che

non

tornarono

alle

loro

case

in

Europa

aiutarono

a

fondare

gli stati

crociati del principato

d'Antiochia,

della contea

di

Edessa,

del regno

di

Gerusalemme e

della contea

di

Tripoli.

I

castelli

che

fondarono

per

assicurarsi

le

loro

acquisizioni

furono

progettati

principalmente

da

maestri

muratori

siriani.

Il

loro

aspetto

era

molto

simile

a

quello

di

un

forte

romano

o

a

una tetrapyrgia bizantina,

la

quale

era

a

pianta

quadrata

e

aveva

torri

quadrate

ad

ogni

angolo

che

non

sporgevano

molto

oltre

la

cortina

muraria.

Il

mastio

di

questi

castelli

crociati

si

componeva

di

una

pianta

quadrata

e

generalmente

non

era

decorato.

Mentre

i

castelli

venivano

usati

per

preservare

il

controllo

di

snodi

geografici

importanti

e

supervisionare

lo

spostamento

delle

truppe,

in

Terra

Santa

alcune

posizioni

strategiche

chiave

non

erano

fortificate. L'architettura dei castelli in Oriente si fece più complessa intorno

alla

fine

del

XII

e

all'inizio

del

XIII

secolo,

dopo

lo

stallo

determinato

dalla terza

crociata (1189-1192). Sia i cristiani che i musulmani crearono fortificazioni

con

caratteristiche

differenti

ben

nitide. Safedino, sovrano dei saraceni del XIII secolo, si avvalse di strutture con grandi

torri

rettangolari

che

influenzarono

l'architettura

musulmana

e

furono

copiate

più

e

più

volte,

avendo

tuttavia

poco

impatto

sui

castelli

crociati

eretti

in

futuro.

Dal

XIII

al

XV

secolo

-

All'inizio

del

Duecento,

i

castelli

crociati

furono

perlopiù

costruiti

da ordini

religiosi

cavallereschi,

inclusi

gli

ospitalieri,

i

templari

e

i

cavalieri

teutonici.

A

questi

gruppi

di

monaci

guerrieri

si

deve

la

realizzazione

di

siti

quali

il krak

dei

Cavalieri, Qala'at

Marqab e Belvoir. L'aspetto variava non solo a seconda dell'ordine che lo costruiva, ma

anche

tra

i

singoli

castelli,

sebbene

fosse

comune

per

quelli

fondati

in

quel

frangente

storico

disporre

di

difese

concentriche.

Il

tentativo,

la

cui

origine

va

individuata

in

castelli

come

il

krak

dei

Cavalieri,

era

quello

di

ridurre

la

dipendenza

da

un

caposaldo

centrale

ed

enfatizzare

la

difesa

delle

mura

di

cinta. Alla

fine,

si

comprese

che,

per

concretizzare

efficacemente

questa

ipotesi,

bisognava

realizzare

più

anelli

di

mura

difensive,

uno

concentrico

rispetto

all'altro,

con

una

sezione

interna

che

doveva

raggiungere

una

quota

superiore

in

modo

che

il

suo

campo

di

fuoco

non

fosse

completamente

oscurato. Se

gli

assalitori

fossero

riusciti

a

valicare

la

prima

linea

di

difesa,

sarebbero

rimasti

intrappolati

nella

sezione

morta

tra

le

mura

interne

ed

esterne,

con

la

sola

facoltà

rimasta

di

assalire

il

secondo

muro

o

ritirarsi.

I castelli

concentrici si

diffusero

a

macchia

d'olio

in

tutta

Europa: Edoardo

I

d'Inghilterra,

che

aveva

partecipato

alle

crociate,

costruì

quattro

delle

otto

roccaforti

ultimate

in

Galles

alla

fine

del

XIII

secolo

seguendo

il

criterio

della

struttura

concentrica. Ad

ogni

modo,

non

si

emularono

tutte

le

caratteristiche

dei

castelli

crociati

del

XIII

secolo

in

Europa.

Nello

specifico,

non

si

ripresero

per

esempio

la

porta

principale

collocata

sul

lato

di

una

torre

e

il

corridoio

d'ingresso

particolarmente

lungo,

che

serviva

ad

aumentare

il

tempo

impiegato

dalle

persone

per

accedere

e

uscire

dal

perimetro

interno

(si

pensi

alla cittadella

di

Aleppo).

Il

tipo

d'ingresso

appena

menzionato,

lievemente

inclinato,

restò

nella

pratica

una

peculiarità

delle

fortificazioni

orientali.

Uno degli

effetti

della crociata

livoniana nel Baltico fu

l'introduzione

di

fortificazioni

in

pietra

e

mattoni. Sebbene

ci

fossero

centinaia

di

castelli

di

legno

in Prussia e Livonia, l'uso di mattoni e malta era sconosciuto nella regione prima dell'approdo

dei

crociati. Fino

al

XIII

secolo

e

all'inizio

del

XIV

secolo,

il

loro

aspetto

era

eterogeneo:

in

seguito,

emerse

il

ricorso

a

una

pianta

base

nella

regione,

dalla

forma

quadrata

e

con

i

quattro

lati

che

proteggevano

il

cortile

centrale. Era

comune

per

i

castelli

in

Oriente

avere

feritoie

nella

facciata

continua

a

più

livelli;

i

costruttori

contemporanei

in

Europa

erano

diffidenti

verso

questa

scelta,

in

quanto

credevano

che

esse

indebolissero

il

muro.

In

verità,

dal

punto

di

vista

ingegneristico

questo

timore

non

aveva

fondamento,

ma

fu

solo

il

programma

di

costruzione

dei

castelli

di

Edoardo

I

che

fugò

ogni

perplessità

nel

continente.

Le

crociate

portarono

anche

all'introduzione

delle piombatoie nell'architettura

occidentale.

Fino

al

XIII

secolo,

le

cime

delle

torri

erano

circondate

da

gallerie

di

legno,

le

quali

consentivano

ai

difensori

di

scagliare

oggetti

sugli

assalitori

sottostanti. Benché

le

caditoie

svolgessero

lo

stesso

scopo

delle

gallerie

di

legno,

si

trattava

probabilmente

di

un'invenzione

orientale

piuttosto

che

di

una

naturale

evoluzione

dei

progetti.

Le

caditoie

erano

infatti

usate

in

Oriente

molto

prima

dell'arrivo

dei

crociati,

forse

già

nella

prima

metà

dell'VIII

secolo

in Siria.

L'epoca

di

maggiore

spinta

costruttiva

dei

castelli

in

Spagna

si

verificò

tra

l'XI

e

il

XIII

secolo,

con

una

fitta

concentrazione

degli

stessi

all'altezza

dei

confini

contesi

tra

le

terre

cristiane

e

musulmane. Il

conflitto

e

l'interazione

tra

i

due

gruppi

portarono

a

uno

scambio

di

idee

architettoniche

e

i

cristiani

spagnoli

adottarono

l'uso

di

torri

staccate.

La Reconquista,

con

cui

si

intendeva

scacciare

i

musulmani

dalla

penisola

iberica,

fu

completata

nel

1492.

Sebbene

la

Francia

sia

stata

descritta

come

"il

cuore

dell'architettura

medievale",

gli

inglesi

assunsero

un

ruolo

non

trascurabile

nell'architettura

dei

castelli

nel

XII

secolo.

Lo

storico

transalpino

François

Gebelin

ha

commentato

a

tal

proposito:

"La

grande

rinascita

dell'architettura

militare

fu

guidata,

come

ci

si

potrebbe

aspettare,

dai

più

potenti

re

e

principi

dell'epoca;

è

il

caso

dei

figli

di

Guglielmo

il

Conquistatore

e

dei

loro

discendenti,

i Plantageneti,

quando

divennero

duchi

di Normandia.

Questi

furono

gli

uomini

che

costruirono

tutti

i

più

caratteristici

castelli

fortificati

del

XII

secolo

sopravvissuti

ancora

oggi".

Nonostante ciò, all'inizio del Quattrocento, il tasso di costruzione di

castelli

in

Inghilterra

e

Galles

sperimentò

un

calo.

I

nuovi

castelli

vissero

generalmente

lavori

più

leggeri

rispetto

alle

strutture

precedenti

e

presentavano

poche

innovazioni,

sebbene

fossero

ancora

create

delle

roccaforti

come

quella

di Raglan, in Galles. Allo stesso tempo, l'architettura dei castelli francesi salì

alla

ribalta

e

aprì

la

strada

nel

campo

delle

fortificazioni

medievali.

In

Europa,

in

particolare

nel

Baltico,

in

Germania

e

in Scozia,

si

continuarono

a

battezzare

nuovi

castelli

fino

al

XVI

secolo.

Avvento della

polvere

da

sparo

-

L'artiglieria

alimentata

con

la polvere

da

sparo fu

introdotta

in

Europa

nel

1320

e

si

diffuse

in

fretta.

Nel

1362

si

segnala

il

ricorso

ai fucili

a

pietra

focaia durante

l'assedio del castello

di

Kaunas nell'ambito

della crociata

lituana. Le pistole, inizialmente imprevedibili e imprecise, comparvero sui

campi

di

battaglia

dal

1380. Da

quel

momento,

i

castelli

furono

adattati

per

consentire

a

piccoli

pezzi

di

artiglieria

con

una

media

tra

19,6

e

22 kg

di

sparare

dalle

torri.

Questo

tipo

di

armamento

era

troppo

pesante

perché

potesse

essere

trasportato

e

azionato

da

un

solo

uomo.

Le

aperture

per

i

cannoni

sviluppate

in

questo

periodo

mostrano

una

caratteristica

unica,

ovvero

la

presenza

di

un

pezzo

di

legno

dalla

forma

orizzontale

attraverso

l'apertura. Un

gancio

all'estremità

dell'arma

poteva

essere

agganciato

al

legno

in

modo

che

l'artigliere

non

dovesse

subire

il

rinculo

completo

dell'arma.

Questo

adattamento

si

rintraccia

in

tutto

il

Vecchio

Continente,

benché

il

legname

sia

sopravvissuto

nel

corso

dei

secoli

in

rari

casi:

è

questa

la

situazione

del

castello

di

Doornenburg,

nei Paesi

Bassi meridionali,

dove

è

pervenuto

in

uno

stato

sorprendentemente

intatto. Le

bocche

dei

cannoni

assumevano

la

forma

delle

aperture

da

cui

sparavano,

con

un

foro

circolare

nella

parte

inferiore

per

l'arma

e

una

stretta

fessura

nella

parte

superiore

per

consentire

all'artigliere

di

mirare.

Questa

forma

è

molto

comune

nei

castelli

adattati

all'utilizzo

di

armi

presenti

in Egitto, Italia, Scozia, Spagna e altre località mediterranee. Altri tipi di

aperture,

sebbene

meno

comuni,

erano

fessure

orizzontali,

che

consentivano

solo

il

movimento

laterale,

e

grandi

aperture

quadrate,

che

permettevano

una

maggiore

manovrabilità. L'uso

di

cannoni

per

la

difesa

diede

il

via

all'affermazione

dei

castelli

di

artiglieria

come

quello

di Ham,

nella

Francia

settentrionale.

Le

difese

contro

le

armi

da

fuoco

non

subirono

un

processo

di

sviluppo

fino

a

un

momento

successivo. Ham

è

un

esempio

perfetto

della

tendenza

dei

nuovi

castelli

a

rinunciare

a

elementi

di

epoca

passata

quali

le

caditoie,

le

alte

torri

e

le

merlature.

Furono

sviluppati

cannoni

più

grandi

e,

nel

Quattrocento,

essi

divennero

un'alternativa

alle

macchine

d'assedio

come

il trabucco.

I

vantaggi

dei

primi

rispetto

ai

secondi

riguardavano

una

maggiore

gittata

e

una

più

elevata

potenza.

Nel

tentativo

di

renderli

più

efficaci,

i

cannoni

furono

resi

sempre

più

grandi,

anche

se

ciò

ostacolava

la

loro

capacità

di

raggiungere

castelli

remoti. Nel

1450,

i

cannoni

risultavano

l'arma

d'assedio

preferita

e

la

loro

efficacia

fu

dimostrata

da Maometto

II in

concomitanza

con

la caduta

di

Costantinopoli.

La

risposta

verso

cannoni

più

efficaci

passava

per

la

costruzione

di

mura

più

spesse

e

per

la

preferenza

delle

torri

rotonde,

poiché

i

lati

curvi

avevano

maggiori

probabilità

di

deviare

un

colpo

rispetto

a

una

superficie

piana.

Mentre

questo

era

sufficiente

per

i

nuovi

castelli,

le

strutture

preesistenti

dovettero

escogitare

un

modo

per

resistere

ai

colpi

delle

nuove

pericolose

arme.

In

alcune

situazioni

si

ricorse

all'accatastamento

di

terra

dietro

la

cinta

muraria

per

ridurre

l'impatto

causato

dalle

palle.

Spesso,

i

castelli

costruiti

prima

dell'avvento

della

polvere

da

sparo

non

apparivano

in

grado

di

posizionare

cannoni

perché

i

cammini

di

ronda erano

troppo

stretti. Una

soluzione

a

questo

era

abbattere

la

sezione

superiore

di

una

torre

e

riempire

la

parte

inferiore

con

le

macerie

per

fornire

una

superficie

da

cui

sparare

con

i

cannoni.

Abbassare

le

difese

in

questo

modo

ebbe

l'effetto

di

renderle

più

facili

da

scalare

con

le

scale.

Una

difesa

alternativa

più

popolare,

che

evitava

di

compiere

interventi

di

riparazione,

era

quella

di

stabilire baluardi oltre le difese del castello. Questi potevano essere

costruiti

con

terra

o

pietra

e

venivano

usati

per

montare

armi.

Bastioni

e

fortificazioni

alla

moderna

(XVI

secolo)

-

Intorno

al

1500

si

sviluppò

in

Italia

l'innovazione

del

bastione

angolato.

Una simile tecnologia rese la penisola pioniera con riguardo alle

fortificazioni

permanenti

di

artiglieria,

che

sostituirono

il

ruolo

difensivo

dei

castelli.

Questo

tipo

di

costruzione

assunse

la

felice

denominazione

di fortificazione

alla

moderna,

anche

detta

all'italiana.

I

mastri

costruttori

responsabili

della

realizzazione

dei

castelli

si

trovarono

in

quella

parentesi

storica

davanti

a

un

bivio,

ovvero

quello

di

scegliere

tra

il

nuovo

tipo,

in

grado

di

resistere

ai

cannoni

e

al

fuoco

dell'artiglieria,

o

lo

stile

precedente,

più

elaborato,

complesso

e

che

si

stava

rivelando

in

parte

obsoleto.

Inoltre,

il

primo

stile

presentava

come

aspetti

negativi

la

scarsa

gradevolezza

estetica

e

una

parziale

scomodità

interna,

mentre

il

secondo

appariva

gradevole

alla

vista,

incuteva

timore

reverenziale

e

aveva

un

valore

che

esulava

dal

campo

bellico,

estendendosi

anche

alla

forza

che

il

signore

di

turno

sperava

di

dimostrare

con

il

castello.

Alla

luce

di

queste

riflessioni,

la

seconda

scelta

si

rivelò

più

popolare,

in

quanto

divenne

evidente

che

non

aveva

senso

sacrificare

la

difesa

ricorrendo

a

ideali

anacronistici.

Per

una

serie

di

motivi,

non

ultimo

il

fatto

che

molti

castelli

non

hanno

una

storia

documentata,

non

si

ha

contezza

di

un

numero

preciso

di

edifici

costruiti

nel

periodo

medievale.

Cionostante,

si

stima

che

il

totale

ammontava

tra

i

75.000

e

i

100.000

nell'Europa

occidentale:

di

questi

circa

1.700

erano

in

Inghilterra

e

Galles,

un

dato

nettamente

minore

rispetto

alle

aree

di

lingua

tedesca

(circa

14.000).

Viene

anche

abbandonata

la

fisionomia

difensiva

per

compartimenti

stagni

in

favore

di

una

più

ampia

accessibilità

delle

varie

parti,

in

modo

da

poter

agevolmente

raggiungere

i

punti

sotto

attacco

e

rifornirli

di

munizioni

e

uomini. Il

passaggio

dai

castelli

medievali

del

primo

tipo

(che

avevano

nella

compartimentazione

e

nell'altezza

i

propri

punti

di

forza)

a

quelli

aggiornati

per

la

difesa

dai

colpi

delle

armi

da

fuoco

sempre

più

potenti,

accadde

per

gradi,

con rocche

di

transizione,

come

quelle

della

Romagna

e

delle Marche .

Oltre

al

progressivo

infossamento

e

abbassamento

della

struttura

(nella

quale

il

fossato

non

serve

per

il

riempimento

con

acqua

ma

per

nascondere

in

basso

file

di bombarde pronte al tiro ficcante in caso di assedio), si ha il passaggio a

torrioni

tondi,

maggior

spessore

delle

mura,

aggiunta

di

una

punta

ai

torrioni

tondi

che

assumono

-

in

pianta

-

la

forma

ad

asso

di

picche. Questa

punta

serviva

ad

evitare

che

gli

attaccanti

potessero

raggiungere

un

punto

cieco,

sottraendosi

così

all'azione

dei

colpi

incrociati

provenienti

dagli

altri

torrioni

vicini.

Nelle

rocche

e

castelli

di

transizione

si

ha

anche

la

progressiva

trasformazione

della

bombardiera e

della

corrispondente

finestra

di

sfiato

fumi,

la

cui

fisionomia

permette

di

datare

le

strutture

e

di

riconoscere

le

varie

fasi

della

evoluzione

difensiva

di

determinate

opere

militari

dell'epoca

di

transizione.

Frattanto,

l'arte

della

costruzione

dei

castelli

sbarcò

anche

nelle Americhe per mano dei colonizzatori spagnoli e francesi.

La

prima

fase

della

costruzione

dei

forti

iberici

è

stata

definita

il

"periodo

del

castello",

che

durò

in

essere

dal

1492

fino

alla

fine

del

XVI

secolo. A partire dal completamento della fortezza di Ozama, nell'odierna Repubblica

Dominicana,

"questi

lavori

erano

essenzialmente

castelli

medievali

europei

trasposti

in

America". A fianco delle strutture difensive minori o differenti come fortezze e

cittadelle,

nella

Nuova

Francia

si

costruirono

anche

dei

castelli

verso

la

fine

del

Seicento. A Montreal l'artiglieria non era sviluppata come sui campi di battaglia d'Europa,

alcuni

dei

forti

periferici

della

regione

erano

stati

costruiti

come

i manieri

fortificati della

madrepatria.

Il

forte

di Longueuil,

costruito

dal

1695

al

1698

da

una

famiglia

baronale,

è

stato

descritto

come

"la

roccaforte

dall'aspetto

più

medievale

costruita

in

Canada". I manieri e le caserme erano all'interno di un cortile fortificato,

con

un'alta

torretta

rotonda

in

ogni

angolo.

Il

"forte

più

robusto

simile

a

un

castello"

vicino

a

Montréal

era

il

forte

di Senneville,

costruito

nel

1692

con

torri

quadrate

collegate

da

spesse

mura

di

pietra,

nonché

un

mulino

a

vento

fortificato. Le

fortezze

in

pietra

come

queste

fungevano

da

residenze

difensive,

oltre

che

da

imponenti

strutture

per

prevenire

le

incursioni

degli irochesi.

Sebbene

la

costruzione

dei

castelli

svanì

verso

la

fine

del

XVI

secolo,

tali

edifici

non

caddero

tutti

in

disuso.

Alcuni

mantennero

un

ruolo

nell'amministrazione

locale

e

furono

convertiti

in

tribunali,

mentre

altri,

in

mano

alle

famiglie

aristocratiche,

supplirono

al

compito

di

residenza

di

generazione

in

generazione.

Un

esempio

particolarmente

famoso

appartenente

a

questa

categoria

risulta

il castello

di

Windsor,

in

Inghilterra,

fondato

nell'XI

secolo

e

ancora

attualmente

posseduto

dalla

corona

del

Regno

Unito. In altri casi essi perseguivano ancora un ruolo difensivo: le casetorre,

strettamente

imparentate

con

i

castelli,

comprendevano

le pele, ovvero torri di difesa che erano residenze permanenti costruite tra il XIV

e

il

XVII

secolo.

Particolarmente

comuni

in

Irlanda

e

Scozia,

esse

potevano

essere

alte

fino

a

cinque

piani

e

venivano

utilizzate

quali

torri

d'osservazione

o

come

segnalatore

di

pericolo

per

allertare

le

guarnigioni

di

un

rischio

imminente. Sebbene

non

fornissero

la

stessa

protezione

di

un

castello

più

complesso,

la

loro

sicurezza

contro

minacce

dalla

portata

ristretta

non

può

essere

negata.

Gli

impieghi

successivi

e

il

revivalismo

dei

castelli

-

Secondo

gli

archeologi

Oliver

Creighton

e

Robert

Higham,

"le

grandi

case

di

campagna

dal

XVII

al

XX

secolo

erano,

in

senso

sociale,

i

castelli

del

loro

tempo". Sebbene

ci

fosse

una

tendenza

per

l'élite

a

spostarsi

dagli

antichi

presidi

alle

case

di

campagna

nel

XVII

secolo,

i

castelli

non

si

rivelarono

completamente

inutili.

Nei

conflitti

successivi,

come

la guerra

civile

inglese (1641-1651),

molti

castelli

furono

rifortificati,

anche

se

in

seguito

il

processo

si

interruppe

al

fine

di

evitare

che

venissero

utilizzati

di

nuovo. Ad alcune residenze di campagna, che non dovevano essere fortificate,

si

conferì

l'aspetto

di

un

castello

volto

a

intimorire

i

potenziali

invasori,

aggiungendo

torrette

e

ricorrendo

a

piccole

finestre.

Uno

dei

casi

che

seguono

quanto

affermato

si

rintraccia

nel

castello

di

Bubaqra

del

XVI

secolo,

a

Malta,

in

seguito

modificato

nel

Settecento.

I

castelli

in stile

revivalista o falsi

storici acquisirono

una

certa

fama

durante

il Romanticismo,

complice

la

rinnovata

riscoperta

del

Medioevo

e

degli

ideali

della

cavalleria.

Si

pensi

a

opere

architettoniche

quali Chapultepec,

in

Messico,

Neuschwanstein

in

Germania

e il castello di Drogo ultimato da Edwin

Lutyens (1911-1930),

l'ultimo

barlume

di

questo

movimento

nelle

isole

britanniche. Mentre chiese e cattedrali in stile gotico potevano imitare fedelmente

esempi

medievali,

le

nuove

case

di

campagna

costruite

nello

"stile

dei

castelli"

differivano

internamente

dai

loro

predecessori

medievali.

Ciò

si

spiegava

perché

l'aspetto

delle

vecchie

strutture

avrebbe

lasciato

le

case

fredde

e

buie

per

i

livelli

dell'Ottocento.

Anche

le

rovine

artificiali,

costruite

per

assomigliare

ai

resti

di

edifici

storici,

si

annoverano

nell'ambito

della

corrente

architettonica

sopra

esposta.

Di

solito,

esse

venivano

ultimate

per

abbellire

i

parchi

rievocando

delle

caratteristiche

dei

castelli

antichi. I capricci seguivano dettami e canoni simili, sebbene differissero dalle rovine

artificiali

in

quanto

non

facevano

parte

di

un

paesaggio

progettato

a

priori,

ma

si

proponevano

alla

stregua

di

edifici

stravaganti,

frivoli

o

buffi,

senza

perseguire

uno

scopo

pratico. Entrambi

si

ispiravano

a

elementi

dell'architettura

del

castello

come

le

torri

e

gli

archi,

ma

non

avevano

alcuno

scopo

militare,

bensì

squisitamente

artistico. Ad

oggi

i

castelli

costituiscono

un'attrazione

turistica

comune

anche

per

bambini

nei

campi

da

gioco

e

nei

parchi

divertimento,

come

quelli

proposti

nel

parco

dell'Italia

in

miniatura.

Costruzione

-

Una

volta

selezionato

il

sito

ritenuto

idoneo

per

la

costruzione,

solitamente

di

interesse

strategico

o

destinato

a

dominare

il

paesaggio

con

scopi

simbolici,

si

doveva

scegliere

il

materiale

da

costruzione. Un

castello

di

terra

e

legno

era

più

economico

e

più

facile

da

erigere

rispetto

a

uno

in

pietra.

I

costi

non

sono

sempre

noti

agli

studiosi,

in

quanto

i

dati

disponibili

riguardano

solo

gli

esosi

esborsi

per

i

castelli

reali. Un

castello

con

bastioni

di

terra,

una

motta,

difese

in

legno

ed

edifici

poteva

essere

costruito

anche

da

una

manodopera

non

qualificata. Costruzione

-

Una

volta

selezionato

il

sito

ritenuto

idoneo

per

la

costruzione,

solitamente

di

interesse

strategico

o

destinato

a

dominare

il

paesaggio

con

scopi

simbolici,

si

doveva

scegliere

il

materiale

da

costruzione. Un

castello

di

terra

e

legno

era

più

economico

e

più

facile

da

erigere

rispetto

a

uno

in

pietra.

I

costi

non

sono

sempre

noti

agli

studiosi,

in

quanto

i

dati

disponibili

riguardano

solo

gli

esosi

esborsi

per

i

castelli

reali. Un

castello

con

bastioni

di

terra,

una

motta,

difese

in

legno

ed

edifici

poteva

essere

costruito

anche

da

una

manodopera

non

qualificata.

La

fonte

della

forza

lavoro

proveniva

probabilmente

dalla

signoria

dove

era

collocata

la

roccaforte,

con

gli

inquilini

che

dovevano

avere

già

le

competenze

necessarie

per

abbattere

alberi,

scavare

e

lavorare

il

legname

necessario

per

realizzare

la

struttura

di

terra

e

legno.

Forse

perché

costretti

a

lavorare

per

il

loro

signore,

la

costruzione

di

un

castello

di

terra

e

legno

non

si

rivelava

un

salasso

insormontabile

per

il

committente.

In

termini

di

tempo,

si

stima

che

una

motta

di

dimensioni

medie

(alta

5

e

larga

15

m

alla

sommità)

avrebbe

impiegato

50

persone

circa

e

40

giorni

lavorativi.

Tra

le

motte

e

le

corti

eccezionalmente

costose

si

annovera Clones, in Irlanda, costruita nel 1211 al costo di 20 sterline. Il prezzo lievitò per via della necessità di assumere manodopera, non

disponendone

direttamente

il

signore.

Il

costo

di

costruzione

di

un

castello

variava

in

base

a

fattori

quali

la

loro

complessità

e

i

costi

di

trasporto

del

materiale.

Anche

una

torre

molto

piccola,

come

quella

del castello

di

Peveril,

poteva

raggiungere

il

costo

totale

di

circa

200

sterline.

Tra

gli

altri

castelli

per

cui

fu

necessario

spendere

delle

cifre

di

un

certo

calibro

si

annoverano

Orford,

ultimato

alla

fine

del

XII

secolo

per

1.400

£,

e Dover,

costato

circa

7.000

£

tra

il

1181

e

il

1191. Le spese sulle scale di vasti castelli come il castello

di

Gaillard (stimato

tra

15.000

e

20.000

£

tra

il

1196

e

il

1198)

erano

facilmente

sostenuti

dalla

corona,

ma

per

i

nobili

la

costruzione

del

castello

si

dimostrava

un'impresa

molto

impegnativa

e

costosa. In

condizioni

normali,

realizzare

un

castello

di

pietra

necessitava

quasi

un

decennio.

Il

costo

di

un

grande

castello

costruito

in

quel

periodo,

compreso

tra

1.000

e

10.000

£,

poteva

incidere

gravemente

sulle

finanze

di

un

signore,

tenuto

conto

dei

rischi

esterni

che

ci

si

assumeva:

il

contemporaneo

scoppio

di

una

guerra

o

di

una

pandemia

avrebbe

appesantito

ancora

maggiormente

le

spese. I

costi

alla

fine

del

XIII

secolo

erano

di

un

ordine

simile,

con

castelli

come

quello

di Beaumaris e Rhuddlan che costarono 14.500 e 9.000 £ rispettivamente. La campagna di

costruzione

di

castelli

di Edoardo

I in Galles necessitò l'uscita dalle casse statali di 80.000 £ tra il

1277

e

il

1304

e

di

95.000

tra

il

1277

e

il

1329.

Non

solo

i

castelli

di

pietra

erano

costosi

da

costruire,

ma

esigevano

una

costante

manutenzione

che

presupponeva

il

pagamento

di

ulteriori

costi.

La

presenza

di

numerose

cataste

di

legname,

spesso

non

stagionato,

necessitava

di

un'attenta

manutenzione

per

evitare

incidente.

Al

tramonto

del

XII

secolo,

le

riparazioni

di

castelli

come

quello

di Exeter e Gloucester costavano tra le 20 e le 50 £ all'anno.

La

rincorsa

alla

costruzione

di macchine

medievali che

potessero

espugnare

i

siti

difensivi,

come

la

gru

a

ruota,

innescò

una

gara

con

gli

ingegneri

che,

al

contrario,

tentavano

di

preservare

l'inviolabilità

delle

strutture. Così, la pietra surclassò il legno, ma generò in varie occasioni

problemi

di

logistica

in

merito

al

trasporto

del

materiale

di

costruzione:

per

questo,

una

delle

principali

preoccupazioni

dei

costruttori

medievali

era

rimanere

a

poca

distanza

dalle

cave.

Esistono

esempi

di

alcuni

castelli

in

cui

la

pietra

veniva

estratta

in

loco,

come Chinon, Coucy e Gaillard. Quando la si edificò in Francia nel 992, la

torre

in

pietra

del castello

di

Langeais era

alta

16

m,

larga

17,5

e

lunga

10

m,

con

mura

in

media

alte

1,5

m.

Queste

ultime

constano

attualmente

di

1.200

m³

di

pietra

e

occupano

una

superficie

totale

(sia

interna

che

esterna)

di

1.600

m².

Si

stima

occorsero

per

il

completamento

della

torre

circa

83.000

giorni

lavorativi

(227

anni

e

24

giorni),

coinvolgendo

soprattutto

manodopera

non

qualificata.

Molte

realtà

politiche

disponevano

di

castelli

sia

in

legno

che

in

pietra:

in

casi

come

la

Danimarca,

che

possedeva

poche

cave,

il

grosso

dei

suoi

castelli

si

componeva

di

terra

e

legname,

mentre

più

tardi

comparvero

i

mattoni. Le strutture in mattoni non erano necessariamente più deboli delle

loro

controparti

in

pietra:

meno

comuni

in

Inghilterra

delle

costruzioni

in

pietra

o

terra

e

legno,

spesso

venivano

scelte

per

gusti

estetici

o

perché

andavano

di

moda,

sulla

scia

degli

esempi

architettonici

forniti

dai Paesi

Bassi. È il caso del castello di Tattershall, che vide la luce tra il 1430 e il

1450:

l'abbondanza

di

pietre

nelle

vicinanze

era

innegabile,

ma

il

proprietario,

Ralph

Cromwell,

scelse

di

ricorrere

ai

mattoni. Si

impiegarono

circa

700.000

mattoni

per

costruire

il

castello,

che

è

stato

descritto

come

"il

miglior

esempio

di

muratura

medievale

in

Inghilterra". La

maggior

parte

dei

castelli

spagnoli

era

costruita

in

pietra,

mentre

quelli

dell'Europa

orientale erano

generalmente

in

legno.

Il De

constructione

castri

Saphet,

scritto

nei

primi

anni

del

1260,

descrive

le

fasi

della

costruzione

di

un

nuovo

castello

a Safad. Si tratta di "uno dei più esaustivi" resoconti medievali

incentrato

sulla

realizzazione

di

una

roccaforte.

Centro

di

aggregazione

sociale

-

La

presenza

del signore

fondiario in

un

castello

rendeva

l'edificio

un

centro

di

amministrazione

da

cui

controllava

le

sue

terre.

Questi

faceva

affidamento

sul

sostegno

di

coloro

che

erano

a

lui

sottoposti,

in

assenza

del

quale

ogni

possibilità

che

il

suo

potere

fosse

minato

restava

aperta. I

signori

di

successo

riunivano

regolarmente

la

corte

con

membri

immediatamente

al

di

sotto

del

loro

grado

nella

piramide

gerarchica

sociale,

ma

gli

assenti

potevano

aspettarsi

di

trovare

la

loro

influenza

indebolita.

Le

signorie

più

grandi

potevano

risultare

vaste

e,