|

Nel IV

secolo a.C. i Persiani controllavano un ampio territorio comprendente

Mesopotamia, Egitto, Asia Minore e parte dell'India. Il re, non potendo

governare da solo questo vasto Impero, affidava quindi le varie

provincie a dei governatori locali (i Satrapi), che godevano di molta

autonomia.

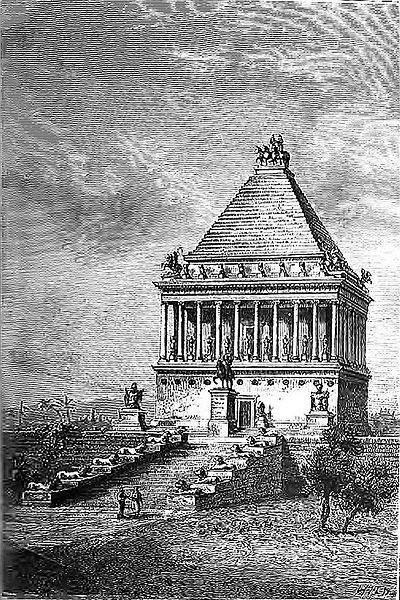

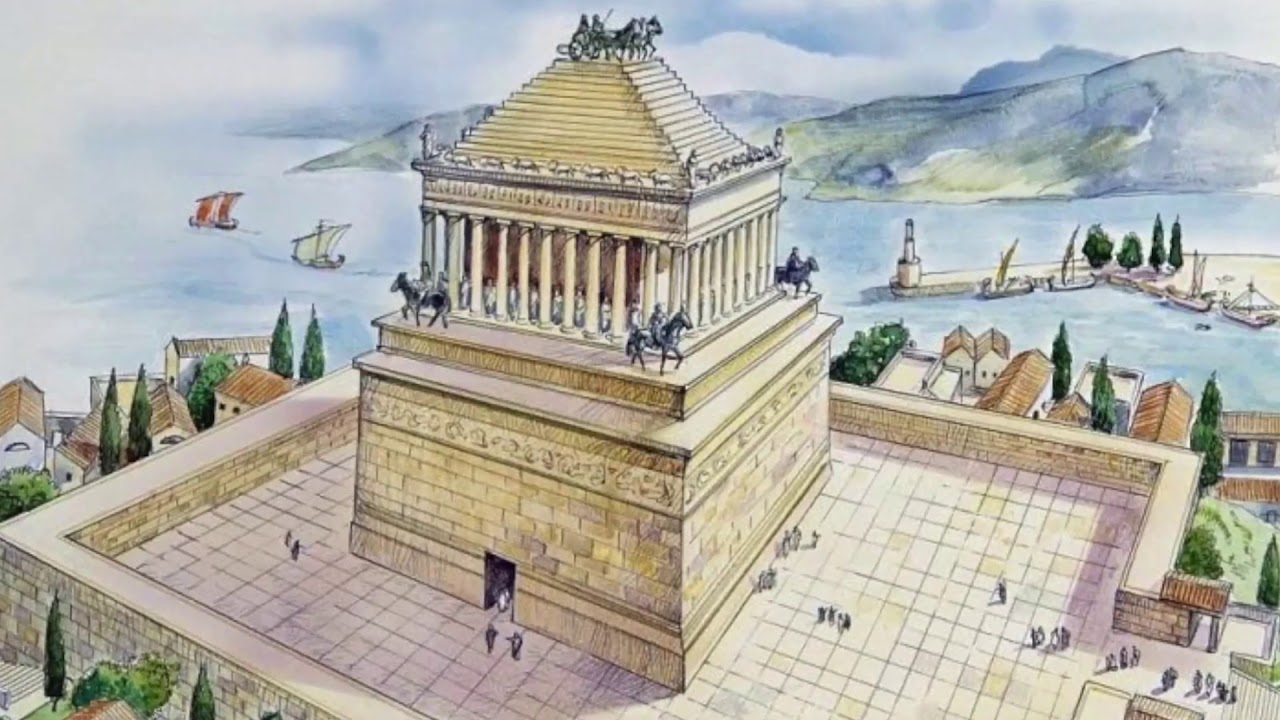

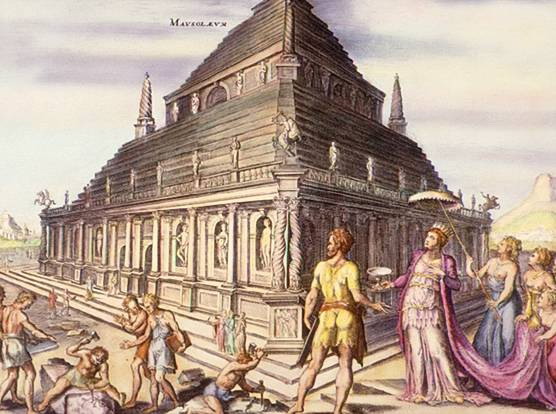

Fra il 377 ed il 353 a.C. la Caria fu governata da Mausolo, il quale

spostò la capitale ad Alicarnasso. Egli concepì anche un grande

monumento: il Mausoleo di Alicarnasso. Il monumento fu realizzato da

architetti e scultori di grande fama, con lo scopo di accogliere i resti

mortali di Mausolo e consorte, e innalzarlo così dopo la morte a un

livello divino. Nell'opera, riconducibile alla millenaria tradizione

orientale dei sepolcri colossali, le credenze orientali e il gusto

barbaro si accostano alla più recente arte greca, preannunciando l'arte

ellenistica.

Il termine mausoleo con il quale

si intende la tomba a carattere monumentale, discende dalla tomba di

Mausolo, satrapo della Caria, ad Alicarnasso. Secondo gli antichi autori

è ad Artemisia che si deve la costruzione del Mausoleo dedicato al

fratello-sposo Mausolo, ed è per questo che sovente se ne è fatta

risalire la datazione al biennio intercorso tra la morte di lui e quella

di lei, cioè al 353-351 a.C.

Mausolo sposò la sorella, Artemisia. Divenuto potente,

progettò una tomba per sé e per la sua sposa. Essa però non doveva

essere del tipo tradizionale. Mausolo voleva realizzare un monumento

spettacolare, che avrebbe ricordato al mondo intero la sua ricchezza ed

il suo potere per molto tempo dopo la sua morte. Mausolo morì prima che

la tomba fosse ultimata, ma la vedova diresse i lavori di costruzione

fino alla conclusione dell'opera avvenuta intorno al 350 a.C. Il

monumento fu chiamato mausoleo, dal nome del re, e questo termine é in

uso ancora oggi per indicare un sepolcro monumentale destinato ad una

persona illustre. Mausolo sposò la sorella, Artemisia. Divenuto potente,

progettò una tomba per sé e per la sua sposa. Essa però non doveva

essere del tipo tradizionale. Mausolo voleva realizzare un monumento

spettacolare, che avrebbe ricordato al mondo intero la sua ricchezza ed

il suo potere per molto tempo dopo la sua morte. Mausolo morì prima che

la tomba fosse ultimata, ma la vedova diresse i lavori di costruzione

fino alla conclusione dell'opera avvenuta intorno al 350 a.C. Il

monumento fu chiamato mausoleo, dal nome del re, e questo termine é in

uso ancora oggi per indicare un sepolcro monumentale destinato ad una

persona illustre.

Le ceneri della coppia reale furono raccolte in urne d'oro

e poste in una camera sepolcrale alla base della costruzione, a guardia

della quale, stava una fila di leoni di pietra. Sopra il massiccio

basamento in pietra, poggiava una struttura che ricordava un tempio

greco, con colonne e statue attorno. Alla sommità dell'edificio si

trovava una piramide a gradini coronata a 43 metri dal suolo, da una

scultura raffigurante un carro trainato da cavalli, a bordo del quale

dovevano stare le statue del re e della regina.

La bellezza

dell'architettura della tomba, unitamente alla decorazione scultorea, la

fecero qualificare fra Le sette meraviglie del mondo antico. Donde si

passò a denominare col nome di mausoleo qualsiasi tomba monumentale

(mausoleo di Augusto, mausoleo di Adriano).

Ma il mausoleo fu un tipo architettonico essenzialmente classico: non

sarebbe esatto denominare

mausoleo edifici sorti dopo la fine del paganesimo.

Il

Mausoleo era di pianta rettangolare, con lati a livello del suolo

probabilmente di 120 e 100 piedi , che sommati danno il perimetro di 440

piedi indicato da Plinio. L’altezza era di 140 piedi e risultava da

tre elementi principali: un basamento elevato, che Plinio definisce

semplicemente «la parte inferiore», di forse 60 piedi d’altezza;

sopra questo basamento un colonnato, probabilmente di trentasei colonne

disposte a 11 x 9 (cioè undici colonne su ciascuno dei lati lunghi e

nove sui lati corti, contando per due le colonne d’angolo). Sopra

queste colonne, che dagli scavi risultano essere state di ordine ionico,

si stendeva un tetto a forma di piramide con ventiquattro gradini che

salivano, riducendosi in larghezza, a una piattaforma sormontata da una

quadriga. I 25 cubiti, cioè 37 piedi e mezzo (11,50 metri circa) di cui

parla Plinio valgono, a quanto pare, per una parte dell’edificio, e

con ogni verosimiglianza si riferiscono all’altezza del colonnato,

dalla base della colonna al cornicione. Se così è, allora il resto

dell’altezza complessiva apparteneva, forse per 22 piedi e mezzo

(circa 7 metri) alla piramide, e 20 (circa 6,50 metri] alla quadriga e

al piedestallo su cui questa poggiava.

La

ricostruzione di Krischen fu, fra le molte, la più semplice ed

attendibile. Essa si accorda con le misure delle fondamenta e con quelle

di parti architettoniche rinvenute dall'archeologo inglese Newton

negli scavi del 1856.

Vanno

altresì ricordati numerosi frammenti di fregio, rappresentante la

Amazzonomachia; sembra che questi rilievi ornassero l'esterno della

cella e che, secondo la tradizione tramandataci da Plinio, fossero stati

affidati ai maestri maggiori del tempo. A Scopas il

lato orientale, a Leocore il lato opposto, e gli altri due a Briosside e

Timoteo. La facciata e l'intero complesso dell'edificio erano opera di

due architetti: Potino e Pitide.

Pare

che il Mausoleo sia rimasto in piedi discretamente intatto fino al XIII

secolo d.C., quando la parte superiore, compresi il tetto e il

colonnato, crollarono probabilmente a causa di un terremoto. Tuttavia la

distruzione totale non si verificò fino agli ultimi anni del XV secolo.

Nel 1494 i Cavalieri di San Giovanni decisero di fortificare il loro

castello di Bodrum, costruito nel 1402, e si servirono dei resti del

Mausoleo come comoda fonte di pietra già squadrata.

Lunghi tratti delle

mura del castello sono costruiti con i blocchi di pietra verde vulcanica

che avevano costituito il nucleo centrale del Mausoleo, blocchi di circa

90 centimetri

di lato e uno spessore di 30 centimetri, con chiare tracce delle grappe che li avevano tenuti uniti.

I blocchi

di marmo di cui il Mausoleo era rivestito e i bassorilievi o le statue

marmoree furono per lo più frantumati e arsi per ricavarne calcina. La

recente indagine svolta da Anthony Luttrell dimostra che l’opera di

distruzione continuò per ben ventotto anni, fino al 1522, quando ormai

quasi ogni blocco era stato tolto dal Mausoleo, fino al livello più

basso delle fondamenta, e la cripta sotterranea contenente il sepolcro

era stata scoperchiata e saccheggiata.

Per

quanto strana possa apparire questa storia, essa è stata confermata

almeno in parte dai reperti dei recenti scavi di Jeppesen.

Nelle

vicinanze della cripta furono trovati frammenti del coperchio a doppio

spiovente; sembra che si sia trattato effettivamente di un sarcofago di

alabastro bianco, mentre i numerosi lustrini d’oro di cui parla

Guichard appartenevano con ogni verosimiglianza al sudario funebre. Dal

che appare che il sepolcro di Mausolo era molto simile a quello

recentemente trovato intatto a Vergina in Macedonia e assegnato a

Filippo II il Macedone, morto nel 336 a.C. Le ossa e le ceneri del

corpo cremato di Mausolo sarebbero state avvolte in un drappo ricamato

d’oro e collocate forse in una teca pure d’oro, a sua volta

collocata dentro il sarcofago di alabastro.

Che

ci sia stata veramente una stanza così ricca sopra la cripta, quale si

trova nella descrizione di Guichard, è molto meno sicuro. Non sono

state identificate tracce di quella ricca decorazione; può darsi che i

particolari architettonici e la decorazione scolpita, in origine all'esterno della tomba, siano stati per errore trasferiti

all’interno della stanza nel resoconto dei fatti.

Benché

i Cavalieri Ospitalieri abbiano arrecato enormi danni al Mausoleo, essi

non distrussero tutte le pietre scolpite che vi trovarono. Tra il 1505 e

il 1507, circa una dozzina delle lastre che formano il fregio della

battaglia tra i Greci e le Amazzoni colpirono l’occhio di uno dei loro

comandanti e furono inserite per ornamento nelle mura del castello; così

si conservarono. Tra queste lastre si trovava un blocco unitario

appartenente al secondo fregio, con la battaglia dei Lapiti e dei

Centauri. Pure a quel tempo furono inserite nel castello le parti

anteriori di quattro statue di leoni eretti e di un leopardo che fugge

da un gruppo di cacciatori. Queste sculture vennero portate più tardi

al British Museum, i fregi nel 1846, i leoni e il leopardo nel 1857.

Con

l’aiuto della descrizione di Alicarnasso fatta da Vitruvio, fra

tentativi ed errori, la squadra di Newton riuscì a localizzare il sito

del Mausoleo. Superando molte difficoltà, l’archeologo acquistò le

dimore turche sorte in quella zona, e il giorno di capodanno del 1857

diede inizio agli scavi. Ma il suo entusiasmo doveva ben presto mutarsi

in disappunto, quando si rese conto dell’estensione del disastro

perpetrato dai Cavalieri e del saccheggio quasi totale che il Mausoleo

aveva subito. Non rimaneva che la traccia rettangolare delle fondamenta

segnata sulla pietra tenera, con qualche blocco di basalto del nucleo

centrale ancora nel luogo d’origine. Inoltre,

Newton riportò in Inghilterra quante più pietre poté della struttura

architettonica, quelle che oggi sono allineate in un deposito del

British Museum. Sono pezzi di vitale testimonianza per una ricostruzione

dell’edificio, ancor oggi studiati e in attesa di essere resi noti.

Tra questi, vi sono molti gradini del tetto a piramide, ivi compreso un

gradino angolare quasi completo.

La

camera mortuaria non occupa un punto centrale nella pianta

dell’edificio, ma è spostata piuttosto verso l’angolo

nordoccidentale. Può darsi che ciò sia stato fatto con lo scopo di

sviare eventuali saccheggiatori di tombe, ma più probabilmente fu

collocata in quel punto nel ricordo di una tomba più antica, forse

quella di Artemisia I di Alicarnasso, che combatté contro i Greci a

Salamina nel 480 a. C. a fianco del re persiano Serse. Mausolo avrebbe

così inteso sottolineare un vincolo dinastico che, quanto a sangue,

forse non era affatto saldo. Certamente altre tombe importanti

esistevano in quel sito prima del Mausoleo, come dimostra la scala

vicina all’angolo di sudovest, intagliata nelle fondamenta del

Mausoleo. La

camera mortuaria non occupa un punto centrale nella pianta

dell’edificio, ma è spostata piuttosto verso l’angolo

nordoccidentale. Può darsi che ciò sia stato fatto con lo scopo di

sviare eventuali saccheggiatori di tombe, ma più probabilmente fu

collocata in quel punto nel ricordo di una tomba più antica, forse

quella di Artemisia I di Alicarnasso, che combatté contro i Greci a

Salamina nel 480 a. C. a fianco del re persiano Serse. Mausolo avrebbe

così inteso sottolineare un vincolo dinastico che, quanto a sangue,

forse non era affatto saldo. Certamente altre tombe importanti

esistevano in quel sito prima del Mausoleo, come dimostra la scala

vicina all’angolo di sudovest, intagliata nelle fondamenta del

Mausoleo.

L’ampia

scalinata nella roccia sul lato ovest del Quadrangolo conduce

all’ingresso della camera mortuaria, evidentemente destinata alla

sepoltura di Mausolo. L’enorme masso di basalto che bloccava

l’entrata alla tomba esiste ancora. Davanti a questa pietra, ai piedi

della gradinata, c’era un gran mucchio di pietre e si tratta della

solida protezione di un deposito di cibo rituale, ammassato

presumibilmente subito dopo la discesa nella tomba delle spoglie di

Mausolo. Le offerte consistevano in intere carcasse di agnello o in

pezzi accuratamente macellati di pecora o di capra, di vitello o di bue,

qualche pollo, qualche piccione, un’oca e una notevole quantità di

uova. Una tale offerta di cibo per lo spirito del defunto è più affine

alle pratiche funerarie del Vicino Oriente anziché a quelle greche.

Importantissime fra le statue che non hanno collocazione tutt’attorno

sono le colossali immagini, cosiddette, di Mausolo e Artemisia, le

meglio conservate di una cospicua serie che, a quanto pare, avrebbe

rappresentato la dinastia regnante di Caria e i suoi antenati. Esse

vengono molto ragionevolmente collocate in posizione eminente fra le

colonne del peristilio, sebbene, ripetiamo, non esista prova che fossero

situate proprio lì, né, qualora lo fossero, che poggiavano su

piedistalli o meno.

Le

altre statue a tutto tondo appartengono per lo più a gruppi di

ornamento laterale, collocate su zoccoli ristretti contro il muro del

basamento, come le sculture di un frontone. I soggetti rappresentati

comprendono cacce d’animali su scala colossale e scene di offerte e

sacrifici di pari dimensione, nonché una battaglia fra Greci e

Persiani, con guerrieri a grandezza naturale, alcuni a cavallo. Vi sono

inoltre numerose figure semplicemente in piedi, probabilmente ritratti

maschili e femminili, di dimensione intermedia (cosiddetta eroica), e

collocati qui a livello intermedio tra i due gruppi di figure in

movimento. Le sculture del basamento ebbero a soffrire danni gravissimi

per mano dei Cavalieri e non ne sono rimasti che frammenti, benché

assai numerosi.

|