|

Cogne

è un comune

italiano situato

nella parte

meridionale

della regione,

al cospetto del massiccio

del Gran

Paradiso che

dà il nome

all'omonimo Parco

nazionale.

All'altezza

capoluogo

(Veulla), si

diramano cinque

valli: verso

sud, la Valnontey,

che porta alle

pendici del Gran

Paradiso;

verso

nord, il vallone

di Grauson;

verso

sud-est, il vallone

dell'Urtier e

la Valeille;

verso

est, il vallone

di Gimillan.

Al

centro del

territorio

comunale e ai

margini

dell'abitato di

Veulla si trova

l'ampia distesa

detta Prati

di Sant'Orso, insigniti

del

riconoscimento

"Meraviglia

d'Italia" I

prati ospitano

la bataille

de reines, e sulla zona vige

il divieto di

edificare

secondo lo

statuto

comunale.

La paleofrana di

Champlong, nella

località

omonima, ricorda

la presenza di

un'antica morena glaciale.

A seguito dello

smottamento del

terreno il letto

del torrente

Urtier si è

spostato, i

vulcanelli di

fango

testimoniano la

presenza di

acqua

sotterranea

sotto pressione.

Un pannello

informativo è

stato posto sul

ciglio della

strada per

Lillaz.

La

popolazione di

Cogne ha origini

dalle valli

arpitane

piemontesi.

In epoche

passate le

relazioni

economiche,

commerciali e le

vie di

comunicazione

non erano

dirette verso la

Valle d'Aosta,

ma verso le

suddette valli,

raggiunte

passando per mulattiere e

colli di alta

montagna come il colle

del Rancio o

il colle

dell'Arietta.

Fin

dal Medioevo la

località fu

nota per il

giacimento di magnetite,

concesso in

sfruttamento ai

valligiani dai

signori locali.

Nel

1191 il conte

di Savoia, Aosta e Moriana Tommaso

I concesse

al vescovo

di Aosta di

costruirsi un castello

a Cogne,

di cui era

signore spirituale e temporale:

«Pactum insuper

fuit ut ipse

episcopus si

voluerit in

valle de Conia

castrum erigere

valeat…». Il

castello fu

probabilmente

terminato nel

1202, quando

venne inaugurata

la chiesa

parrocchiale.

Nel 1865 il Corpo

reale del Genio

civile di Torino in val

di Cogne realizzò

una strada per

unire Cogne con Aosta,

e ben presto il ponte

di Chevril diventò

il simbolo del

collegamento con

il fondovalle.

Nel

corso della

guerra gli

abitanti vennero

esentati dal

prestare

servizio

militare per

permettere la

continuità

dell'attività

della miniera di

ferro. Dal 7

luglio al 2

novembre 1944,

complice

l'isolamento

della vallata e

il ritiro del

presidio tedesco

ad Aosta

ottenuto da Franz

Elter direttore della miniera, il paese divenne una repubblica partigiana

con un sindaco

eletto,

Francesco David,

dotata di una

propria radio

libera e un

giornale,

formato da un

unico foglio,

intitolato prima Il

Garibaldino e

quindi Patriota,

diretto da Giulio

Einaudi arrivato

a Cogne dalla

Svizzera. Negli

ultimi giorni

della repubblica

dalla Francia vi

arrivò anche Sandro

Pertini.

La repubblica

terminò il 2

novembre dopo un

attacco tedesco,

con l'appoggio

di carri armati,

al quale le

brigate

partigiane non

poterono

opporsi.

Fino

agli anni

Settanta del

secolo scorso,

Cogne è stato

un importante

centro minerario

per l'estrazione

del minerale di

ferro, i cui

filoni minerari

principali erano

sfruttati nelle

miniere di

Colonna, Licony

e Larsinaz. Il

minerale

estratto

(principalmente magnetite)

veniva poi

inviato all'acciaieria

Cogne di Aosta per

la lavorazione

utilizzando una

ferrovia a

scartamento

ridotto. La

miniera venne

definitivamente

chiusa nel 1979.

Tra

gli eventi

recenti più

catastrofici che

hanno colpito il

paese si

ricordano

l'alluvione del

1993 e quella

del 15 ottobre

2000: in

quell'occasione

caddero oltre

400 mm di

pioggia in due

giorni

provocando

esondazioni e

frane.

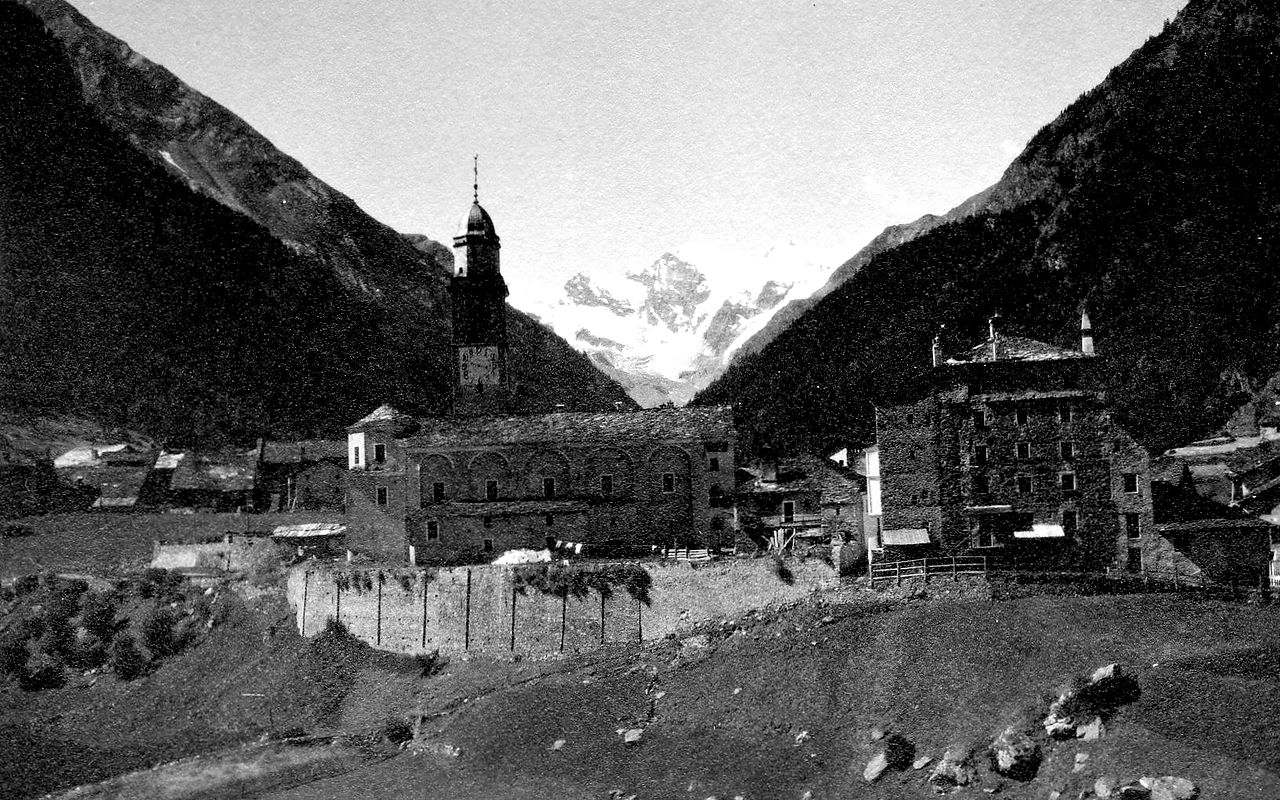

Chiesa

parrocchiale di

Sant'Orso Chiesa

parrocchiale di

Sant'Orso

La

parrocchia è

posta sotto la

protezione di

Sant’ Orso,

sacerdote

valdostano

vissuto tra il

VII e l’VIII

secolo che,

secondo la

tradizione

popolare avrebbe

bonificato la

località,

originariamente

inospitale. Un

ruolo importante

in questo senso

potrebbero aver

avuto,

piuttosto, i

canonici della

collegiata

aostana di

Sant’Orso,

alle cui

dipendenze la

parrocchia

figura già nel

1184. I canonici

detennero la

parrocchia fino

al 1820, anno in

cui ogni diritto

passò al

vescovo.

Nel

1642

l’edificio

assunse

l’aspetto

attuale, in

seguito a lavori

di ampliamento.

Il campanile fu

costruito nel

1840, dopo che

il vecchio fu

abbattuto per

problemi di

altezza e di

stabilità.

La

chiesa è a

pianta regolare.

L’interno, ad

una sola navata,

ridecorato dal

pittore Pirlato

nel 1960,

conserva

preziosi altari

settecenteschi

in legno

scolpito e

dorato, a

colonne tortili.

Una leggenda attribuisce

alla volontà

divina la

scelta del luogo

sul quale venne

edificata la chiesa di

Cogne. Prima che

fosse costruita,

gli abitanti,

per assistere

alla messa domenicale,

dovevano

percorrere un

lungo cammino

per arrivare

alla cappella

del Crêt. In

inverno il

sentiero era

ancora più

disagevole a

causa del

ghiaccio,

così gli

abitanti,

stanchi della

situazione,

decisero di

costruire una

chiesa a

Cogne.

Il

luogo scelto per

tale costruzione

era Lisardey, frazione che

si trovava sulla

riva destra del torrente.

Successe un

fatto strano

quando sul posto

vennero portate

delle reliquie:

queste

scomparvero e

furono ritrovate

sulla riva

opposta del

torrente.

Nonostante

molti tentativi

di riportarle al

luogo prefissato

esse tornavano

sempre al di là

del fiume. Gli

abitanti di

Cogne,

comprendendo di

aver assistito

ad una

manifestazione

della volontà

divina,

ubicarono la

chiesa nel luogo indicato

dal Signore.

Architetture

civili

Casa

Savin, a

Desot-Veulla

Casa

dell'orologio

(Maison

de l'horloge)

o Casa Grappein

La

fontana in ferro,

realizzata con

il ferro della

miniera per

volere del

sindaco César-Emmanuel

Grappein, oggi

si trova di

fronte ai Prati

di Sant'Orso, in

origine situata

di fronte a casa

Grappein.

I

casolari di

Valmiana, in

Valnontey,

architettura

tradizionale

alpina in pietra

e legno

Miniere

di Cogne

La

prima notizia

documentata

dell'attività

mineraria di

Cogne si trova

in un atto del

1433 del vescovo

di Aosta Oger

Moriset. Le

miniere

rimangono di

proprietà del Vescovi

di Aosta fino

almeno al 1641,

quando i

Cogneins, a

causa di una

crisi economica

abbattutasi

sulla valle,

iniziano a

rivendicarne i

diritti. Il 26

ottobre 1679 il

vescovo

Antoine-Philibert

Bailly vende al

Comune tutte le

miniere.

Tuttavia, fino

al 1800, queste

rimangono

pressoché

inattive per

mancanza di

fondi. La

rinascita si

deve all'opera

di César-Emmanuel

Grappein,

sindaco di

Cogne, il quale,

conscio che il

maggior onere

era il trasporto

del materiale ad

Aosta, decide di

costruire la

prima strada

carrozzabile da

Cogne a Vieyes,

terminata nel

1824.

Le prime

estrazioni si

effettuano a

cielo aperto, a

circa 2.500 m s.l.m.,

nella località

Licony,

ai piedi del mont

Créyaz.

Dopo

vari

esperimenti, più

o meno riusciti,

di gestione

comune delle

miniere, lo

sfruttamento del

minerale si

arresta, e

l'estrazione

cade in una

profonda crisi,

dovuta alla

mancanza di

capitali, ma

soprattutto alle

tecniche

arcaiche di

estrazione e di

trasporto del

materiale. Tra

alti e bassi la

miniera resta

pressoché in

uno stato di

abbandono fino

al 1903, quando,

venduta ad una

società

italo-belga,

inizia lo

sfruttamento a

livello

industriale.

Vengono allora

costruiti una

teleferica ed il

complesso di

Colonna.

Nel

1916 la miniera

viene venduta

alla società Gio.

Ansaldo, ma già nel 1927 viene comprata dal governo fascista. Il lavoro continua a

pieno ritmo per

molti anni,

anche dopo il

periodo bellico,

tanto che nel

1964 occupa

ancora 741

dipendenti; nel

1968-69 inizia

però la crisi,

in gran parte

dovuta alle

pressioni

sindacali, che

hanno portato ad

un'uscita dal

mercato della

seppur ottima

magnetite, poiché

il costo di

estrazione, in

gran parte

determinato dal

costo della

manodopera, era

diventato tale

da proporre il

prodotto a dei

prezzi che,

inevitabilmente,

le leggi della

concorrenza

ponevano fuori

trattativa. La

miniera, seppure

non esaurita, è

chiusa

definitivamente

nel marzo del

1979.

Nel

1957 la funivia

addetta al

trasporto degli

operai verso la

miniera crolla,

causando la

morte di 1

persona e il

ferimento di

altri 11 operai.

La

miniera è

rimasta proprietà

di Fintecna fino al 2014 che ha ceduto, dopo 111 anni, nuovamente le concessioni

al Comune di

Cogne.

Al

centro

espositivo

Alpinart, presso

il Villaggio

Minatori di

Cogne, ha sede

la mostra

permanente sulle

miniere "La

miniera di

Cogne",

gestito dalla Fondation

Grand-Paradis.

Castello

reale

Il Castello

reale di Cogne si

trova al centro

del borgo di Cogne,

in Valle

d'Aosta, a fianco della chiesa di Sant'Orso. Si tratta di un'antica residenza reale

riconosciuta monumento

nazionale italiano.

Ristrutturato,

è di proprietà

di privati e non

è visitabile.

Il

castello reale

di Cogne ha

subito vari

rimaneggiamenti

nel corso dei

secoli. Si

presenta come un

tozzo edificio

di cinque piani

a base

quadrangolare,

che rivela il

passato di

casa-torre

medievale.

Nel

1191 il conte

di Savoia, Aosta e Moriana Tommaso

I concede

al vescovo

di Aosta di costruirsi un castello a Cogne,

di cui è

signore

spirituale:

«Pactum

insuper fuit ut

ipse episcopus

si voluerit in

valle de Conia

castrum erigere

valeat...»

Il

castello è

probabilmente

terminato nel

1202, quando

viene inaugurata

la chiesa

parrocchiale, ma

le prime notizie

certe della sua

esistenza

risalgono ad una

carta de 1245 in

cui si parla

della «turris

domini episcopî». Durante il Medioevo il castellano del vescovo amministra la contea di

Cogne e risiede

nella torre. In

seguito, il

castello ospita

anche una

guarnigione. Nel

Quattrocento è

qui che si

amministra la

politica locale

e si tengono le

udienze generali. Il

castello è

probabilmente

terminato nel

1202, quando

viene inaugurata

la chiesa

parrocchiale, ma

le prime notizie

certe della sua

esistenza

risalgono ad una

carta de 1245 in

cui si parla

della «turris

domini episcopî». Durante il Medioevo il castellano del vescovo amministra la contea di

Cogne e risiede

nella torre. In

seguito, il

castello ospita

anche una

guarnigione. Nel

Quattrocento è

qui che si

amministra la

politica locale

e si tengono le

udienze generali.

A

lungo in stato

di abbandono, è

solo nel 1844

che il parroco

Pierre

Balthazard

Chamonin ne

avvia il

restauro, quando

la parrocchia di

Cogne ne entra

in possesso al

posto di André

Jourdain,

vescovo di

Aosta. Tuttavia,

le leggi

Siccardi del 1850 aboliscono i privilegi goduti fino ad allora dal clero

cattolico e la

parrocchia si

trova

espropriata del

bene nel 1867.

Il

castello di

Cogne è messo

all'asta nel

1873, ed è

aggiudicato ad

un

rappresentante

reale. Vittorio

Emanuele II,

soprannominato le

roi chasseur,

ne fa una

palazzina di

caccia per

rendersi nella

Riserva reale,

ossia in quei

territori che

saranno poi

all'origine del Parco

nazionale del

Gran Paradiso.

Il suo successore Vittorio

Emanuele III,

non altrettanto

interessato agli

stambecchi,

lascia cadere in

disuso il

castello reale,

finché nel 1915

esso è rilevato

da privati.

In

epoca

contemporanea,

il castello

reale di Cogne

diventa un

albergo e,

successivamente,

le suore

di San Giuseppe vi

tengono una

colonia estiva.

Oggi è privato

ed occupato da

appartamenti.

Una

lapide sulla

facciata lo

ricorda come monumento

nazionale

italiano.

Casaforte

Villette

La casaforte

Villette è una casaforte medievale

valdostana, per

secoli di

proprietà vescovile,

che sorge a Cogne in località Laydetré, non lontano dal capoluogo Veulla, lungo la

strada che porta

alla Valnontey.

Ristrutturata,

è di proprietà

di privati e non

è visitabile.

La

casaforte venne

costruita nel XIII

secolo «per marcare la giurisdizione dei vescovi su questa Valle» e per

volere di

Humbert de

Villette

(1266-1271),

membro della

famiglia dei

Chevron-Villette

che aveva i

propri interessi

in Tarantasia nominato vescovo

di Aosta nel 1266. Di conseguenza, Humbert de Villette avrebbe dato disposizioni di costruire

la casaforte

negli ultimi

anni della sua

vita, come

suggerisce lo

storico Jean-Baptiste

de Tillier indicando

come possibile

data di

edificazione il

1270, o come ipotizza Bruno Orlandoni, lasciando il dubbio se l'edificazione ex

novo sia

attribuibile o

meno al

neo-vescovo, in

una data

compresa tra il

1266 e la data

di morte.

Successivamente

restò in mano

al vescovado,

come

testimoniano i

documenti e

alcuni episodi

significativi:

nel 1363, per

una rivolta

popolare, vi si

rifugiò il

castellano del

vescovo,

minacciato dai cogneins. Un incendio la distrusse nel 1531 e a ottobre dello stesso anno

l'allora vescovo

di Aosta Pietro

Gazino (Pierre

Gazin) (1528

- 1556) radunò

i parrocchiani

per procedere

con la

ricostruzione: i

documenti

riportano che

ogni famiglia di

Cogne avrebbe

lavorato per una

giornata di corvée e

prestato i

materiali

necessari, dal legname,

alla pietra,

dalle lose alla calce,

mentre il

vescovo avrebbe

provveduto a

retribuire i

muratori e alla

cottura della

calce.

Di

fatto, riporta

il de Tillier, i

vescovi nella

giurisdizione di

Cogne ebbero a

lungo il

privilegio di

non dipendere da

alcuno (se

non da Dio),

ossia di godere

dell'autonomia

decisionale di

cui godevano

principi e re, privilegio che mantennero fino al maggio del 1605, quando il Senato di

Savoia riconsegnò

la sovranità

suprema a Carlo

Emanuele duca

di Savoia e ai suoi successori alla corona. Si trattò di una riconsegna,

infatti: i diplomi

d'infeudazione di Carlo

V datati

1º maggio 1521

e 10 dicembre

1547 e quello di Ferdinando

I datato

6 marzo 1562

affidavano il

vicariato

perpetuo e senza

restrizioni del

territorio

locale parte del Sacro

Romano Impero alla Real

Casa di Savoia,

sottomettendo i

prelati di fatto

al vassallaggio.

Nei

secoli seguenti

la casaforte

Villette andò

in rovina, e fu

in questo stato

che la trovò lo

storico Jean

Baptiste

de Tillier negli anni

trenta del Settecento.

Restaurata

nel 1873, la

casaforte

Villette venne

trasformata in

ospizio per i

poveri.

Nei

primi decenni

del Novecento

vennero portati

avanti i lavori

per la

costruzione di

villa

Giacosa-Malvezzi.

Fin

dall'origine la

casaforte

Villette era

composta di due

edifici, una

torre e un

casaforte.

La

casaforte

originaria andò

distrutta

nell'incendio

del 1531 e venne

per questo

ricostruita: gli

edifici attuali,

seppur

trasformati,

hanno per base

le rovine della

casaforte

seicentesca,

pesantemente

rimaneggiati nel

1873.

In

particolare, il

fabbricato con

funzione

residenziale è

stato

trasformato a

inizio Novecento

nella villa

Giacosa-Malvezzi,

mentre la torre

vera e propria

nella seconda

metà

dell'Ottocento

è stata

incorporata in

un ospizio per i

poveri. Quest'ultima, per l'aspetto massiccio, è stata comparata da Bruno

Orlandoni alla domus

episcopalis del Castello

di Issogne,

alla Torre

Colin di Villeneuve e castello

di La Mothe di

Arvier.

Casaforte

di Tarambel

La casaforte

di Tarambel,

localmente

conosciuta anche

come torre

dei Mogni,

in patois

valdostano Tor

de Mougne,

è un rudere

medievale che si

trova tra le

frazioni di Épinel

e di Crétaz,

nel comune

valdostano di Cogne.

La

struttura venne

edificata, nei

pressi di un

crocevia

frequentato nel 1198 dai

nobili di Chésallet che

la cedettero nel

secolo

successivo al

vescovo-conte insieme a tutti i loro beni; egli infeudò poi i terreni ai Moni (o Mogny)

di Épinel,

fedeli al

prelato di Aosta.

Secondo

un'ipotesi nel

1291 Teobaldo de

Casaleto la

cedette insieme

ad altri beni al

vescovo Nicola

Bersatori.

La

storia della

casaforte di

Tarambel è

strettamente

intrecciata con

quella della

comunità

locale: vicino

alla casaforte

sorse il

villaggio di

Tarambel,

probabilmente

costituito da

due abitati

distinti (Mogni

e Croix), che divenne il centro amministrativo di Épinel, tanto da avere diritto ad

eleggere i

propri

rappresentanti

tra quelli della

comunità di

Cogne. Il

villaggio fu

abbandonato nel

corso del XVI

secolo,

probabilmente a

causa

dell'eccessiva

siccità della

zona, e gli

abitanti si

trasferirono così

nel villaggio di

Épinel,

facendolo

crescere.

La

casaforte

conserva

l'impianto

compatto e a

pianta

rettangolare

originario, ma

è ormai ridotto

a rudere e privo

sia del tetto

che dei piani,

un tempo

sorretti da

travi in legno

di cui resta

testimonianza

nei fori delle

mura portanti.

Sulle

mura, inoltre,

si conservano le feritoie e

le aperture

della colombaia.

L'accesso

alla casaforte

è rialzato,

com'è

frequentemente

rilevato nelle

architetture

militari

medievali

valdostane.

Aree

naturali

Parco

nazionale del

Gran Paradiso

Giardino

alpino Paradisia

Vallone

di Grauson, sito

di interesse

comunitario

Vallone

dell'Urtier,

sito di

interesse

comunitario

Stazione

di Astragalus

alopecurus,

sito di

interesse

comunitario

Musei

Mèison

di pitz:

Mostra

permanente del

pizzo al tombolo

- I merletti di

Cogne (Les

dentelles),

in via César

Grappein, di

fronte alla

chiesa

parrocchiale;

Atelier

d'arts et métiers;

Museo

minerario

regionale,

al Villaggio

minatori;

Museo

etnografico Maison

de Cogne Gérard

Dayné,

a Sonveulla, che

ospita anche uno

spazio di coworking;

Centro

visitatori del

Parco nazionale

del Gran

Paradiso.

Cogne

è un'importante

località

turistica, sia

estiva che

invernale, e uno

dei centri

mondiali dello sci

di fondo.

Determinante

attrattiva

turistica è il Parco

Nazionale del

Gran Paradiso,

primo parco

nazionale

italiano che

tutela una

notevole

biodiversità

sia floristica

che faunistica.

Dal

1º gennaio 2011

Cogne è entrata

a far parte

dell'Associazione Perle

delle Alpi per

l'offerta turistica

sostenibile e la mobilità

dolce.

È la seconda

località alpina

valdostana a

rientrare nei

criteri dopo Chamois.

Cogne

è nota anche

per i suoi pizzi a

fuselli

artigianali

lavorati dalle

donne al tombolo e

detti les dentelles de

Cogne;

questa attività

è praticata a

Cogne fin dal

XVI secolo e fa

parte della

tradizione che

ancora oggi

viene portata

avanti dalla

cooperativa

"Les

Dentellieres de

Cogne".

Ai pizzi di

Cogne è

dedicata

l'esposizione

permanente della Mèison

di pitz. I

pizzi così

realizzati

vengono

utilizzati per

impreziosire

svariati

oggetti, quali

tovaglie,

lenzuoli e i

tipici costumi

della valle.

Fonte

|