|

Gressoney-Saint-Jean,

elegante località

turistica a 1385

metri di

altitudine, è

situata in un

contesto

scenografico

particolarmente

interessante per

la vista offerta

sul ghiacciaio

del Lyskamm e

sull’imponente

massiccio del Monte

Rosa.

Si

trova nella valle

del Lys (o

valle di

Gressoney) a

1.385 m

s.l.m. ai

piedi del Monte

Rosa. A est

confina con il

Piemonte nel

territorio di

Alagna Valsesia,

a ovest con la Val

d'Ayas. Dal

capoluogo Obre

Platz chiude

la visuale della

valle il Monte

Rosa con il ghiacciaio

del Lys (1078

ettari, il più

esteso del

versante

italiano del

gruppo e il

secondo della

Valle d'Aosta) e

con le cime del Castore (4226 m),

dei Lyskamm (Occidentale,

4481 m e Orientale,

4527 m) e

della Piramide

Vincent (4215 m).

Nel territorio

comunale è

ubicata la stazione

meteorologica di

Gressoney-Saint-Jean.

La

punta più alta

del massiccio si

trova invece più

distante, a

cavallo tra Macugnaga e Zermatt (Svizzera).

Il versante del Monte

Rosa di

Gressoney,

condivide le

caratteristiche

morfologiche del

confinante

versante

valdostano di Champoluc:

forme ampie,

grandi

ghiacciai, ampi

pianori in

quota, tutti

elementi molto

distanti dal pur

confinante e

vicino versante

Piemontese la

cosiddetta parete

valsesiana del

Monte Rosa. Qui

le forme si

fanno molto più

aspre e

grandiose: ai

grandi ghiacciai

si sostituiscono

pareti

strapiombanti e

versanti a

picco.

La

storia di

Gressoney è

strettamente

legata alla comunità

Walser,

una popolazione

di origine

germanica giunta

in questa zona

più di otto

secoli or sono

attraverso il

Colle del

Teodulo. Il

patrimonio

tradizionale,

mantenuto vivo

dal Centro

Culturale Walser

e dal gruppo

folkloristico,

si riflette

ancora oggi

nell'architettura

originale con

i tipici stadel,

nella lingua

parlata, il Titsch,

e nel prezioso costume

femminile,

indossato anche

dalla Regina

Margherita di

Savoia,

che trascorreva

a Gressoney le

sue vacanze

estive. La prima

sovrana

d’Italia,

grande amante

della montagna,

diede un grande

impulso allo

sviluppo di

questi luoghi,

che divennero

meta di molti

turisti.

CASTEL

SAVOIA - Realizzato per

volere della Regina

Margherita di

Savoia, che soggiornava a Gressoney ospite dei baroni Beck Peccoz già dal

1889, Castel

Savoia

sorge ai piedi

del Colle della

Ranzola nella

località

denominata

“Belvedere”,

in ragione della

splendida vista

che da lì

domina tutta la

vallata fino al ghiacciaio

del Lyskamm.

La posa della prima pietra

dell’edificio

avvenne il 24

agosto 1899 alla

presenza di re

Umberto I il

quale,

assassinato a

Monza un anno

dopo, non

avrebbe visto la

conclusione dei

lavori,

protrattisi fino

al 1904. La

dimora ospitò

la Regina

durante i suoi

soggiorni estivi

fino al 1925, un

anno prima della

sua morte, che

avvenne a

Bordighera il 4

gennaio 1926.

Dopo

l’acquisto nel

1936 da parte

dell’industriale

milanese

Moretti, il

castello divenne

proprietà della

Regione Autonoma

Valle d’Aosta

nel 1981.

Costituito da un

nucleo centrale

di forma grosso

modo

rettangolare,

cui si

affiancano

cinque torrette

cuspidate, una

diversa

dall’altra, il

castello fu

progettato

dall’architetto

Emilio Stramucci

(ideatore delle

decorazioni

neobarocche per

il Palazzo Reale

di Torino e il

Quirinale di

Roma) in stile

medioevale, descritto come

“stile

lombardo del

secolo XV”,

assai in uso

nella Francia e

nella Savoia,

regione

d’origine dei

sovrani

regnanti.

L’esterno è

rivestito in

pietra da taglio

grigia

proveniente

dalle cave di

Chiappey a

Gressoney, di

Gaby e di Vert

(Donnas).

Le pitture

ornamentali furono realizzate

dal giovane

pittore e

restauratore

Carlo Cussetti,

in seguito

attivo

nell’ala nuova

del Palazzo

Reale di Torino.

I soffitti

a cassettoni, le

boiseries e gli

arredi di

ispirazione

medievale sono invece opera

dell’intagliatore

torinese Michele

Dellera,

fornitore della

Real Casa.

Il castello si articola su tre piani:

il pianterreno

con i locali da

giorno, il piano

nobile con gli

appartamenti

reali ed il

secondo piano

(non

visitabile),

riservato ai

gentiluomini di

corte; i

sotterranei

ospitano le

cantine. Tutti

autentici gli

arredi esposti

nel castello,

così come le

tappezzerie che

ornano le

pareti, in

tessuto di lino

e seta, decorate

ad effetto chiné.

Pianterreno: gli ospiti accedono ad un vasto atrio

a colonne. Si

visita quindi la

sala da pranzo,

dalla ricca

decorazione

dipinta sulle

pareti, sul

camino e sul

soffitto e

rivestita da una

boiserie con

intagli a

pergamena in

stile neogotico.

Il percorso si

sviluppa poi

attraverso la

veranda

semicircolare

che si affaccia

sulla valle e

prosegue verso

la sala da

gioco, con il

biliardo

originale ed i

salottini di

soggiorno. Pianterreno: gli ospiti accedono ad un vasto atrio

a colonne. Si

visita quindi la

sala da pranzo,

dalla ricca

decorazione

dipinta sulle

pareti, sul

camino e sul

soffitto e

rivestita da una

boiserie con

intagli a

pergamena in

stile neogotico.

Il percorso si

sviluppa poi

attraverso la

veranda

semicircolare

che si affaccia

sulla valle e

prosegue verso

la sala da

gioco, con il

biliardo

originale ed i

salottini di

soggiorno.

Piano

nobile: un elegante e

maestoso scalone

in legno di

rovere

intagliato con

grifoni ed

aquile conduce

agli

appartamenti

reali, preceduti

da un atrio sul

cui soffitto si

legge

l’iscrizione

augurale “Hic

manebimus

optime”. Il

percorso di

visita raggiunge

invece il primo

piano attraverso

la scala a

chiocciola

ricavata

all’interno

della torre di

guardia.

Nella stanza

riservata al

padre spirituale

che seguiva i

reali nelle

villeggiature a

Gressoney, sono

esposte diverse

fotografie che

ritraggono la

Regina ed il suo

entourage

durante i

momenti di svago

in montagna. Si

procede in

seguito con gli

appartamenti

destinati a Re

Umberto I, in

cui si ammirano

altre curiose

foto d’epoca.

L’appartamento

della Regina

occupa la

posizione più

felice ed è

riccamente

arredato con

mobili nello

stile eclettico

a lei caro,

provenienti in

parte dalla

Villa

Margherita, la

dimora che

accolse la

Sovrana in paese

negli anni

precedenti la

costruzione del

Castello;

accanto alla

camera è

possibile

osservare la

stanza da bagno,

mentre sul lato

opposto, nella

torre

settentrionale,

si apre un

grazioso

boudoir, con

finti drappi

dipinti alle

pareti che

richiamano la

decorazione

della sala

baronale del

castello di

Issogne, e

finestre che

permettono di

contemplare il

magnifico

panorama sul

Monte Rosa e

sull’intera

vallata. La

stanza attigua a

quella della

Regina, infine,

è dedicata al

principe

ereditario

Umberto II.

La

meridiana,

realizzata in

facciata nel

1922, reca le

parole augurali

già riportate

su un orologio

solare di Cogne

del 1915: “Sit

patriae aurea

quaevis” -

“Ogni ora sia

d’oro per la

patria”.

L’augurio,

purtroppo, non

sarebbe stato

realizzato dagli

avvenimenti

drammatici

avvenuti in

Italia proprio

in quell’anno

Le

cucine,

collocate in un

fabbricato poco

distante dal

castello, sono

collegate alla

sala da pranzo

da una Decauville sotterranea.

Il

giardino

botanico,

inaugurato nel

1990 nel parco

ai piedi del

maniero, è

costituito da

aiuole rocciose

con specie

botaniche

tipiche

dell’ambiente

alpino.

Altre

dipendenze del

castello sono

la Villa Belvedere, in origine adibita a foresteria e

gendarmeria

reale, e la

casetta nota

come Romitaggio

Carducci, dedicata al

poeta che della

Regina fu devoto

ammiratore e

cantore.

CHIESA

DI SAN GIOVANNI

BATTISTA - La chiesa

di Gressoney-Saint-Jean,

dedicata

a San

Giovanni

Battista, si

trova sulla

piazza centrale

del capoluogo,

denominata Òbre

Platz.

Il

documento più

antico che

accerta la

presenza di una

chiesa sul

territorio di

Gressoney risale

al 1380, ma la

prima chiesa,

secondo la

tradizione,

sorgeva a Gover,

contro la

montagna, e fu

distrutta da una

frana.

L'edificio

risale al 1515 e

costituisce la

prima presenza

religiosa

documentata di

Gressoney. È

ubicato nel

centro del

paese, sulla

piazza

denominata

in Greschòneytitsch "Òbre

Platz", e

fu costruito su

un terreno

donato dalla

famiglia

Battiany.

Della

chiesa

originaria ci

rimane solo una

parte della

facciata con il

portale tardo

gotico in pietra

lavorata sul

quale, in alto,

si trova

un'iscrizione

gotica scolpita

su pietra :

«HOC OPUS FECIT

MAGISTER ANTHON

GOYET DE ISSIMA

ET CHRISTIANUS

F. US EIUS. A.

D. MDXV» che ci

racconta che

l'impresario che

la costruì fu

Antoine Goyet

di Issime,

lo stesso che

qualche anno

prima costruì

la chiesa

di Fontainemore.

Nel 1731 la

chiesa fu

ingrandita su

terreno donato

anche questa

volta dalla

famiglia

Battiany

(Jean-Joseph

Battiany).

Furono

realizzate le

due ali laterali

e fu

sopraelevata.

La

facciata

principale della

chiesa è

caratterizzata

dall'ampio tetto

a due spioventi

che la protegge

interamente. Si

dice che

anticamente

fosse tutta

dipinta come

quella di Perloz

e Issime, ma non

se ne hanno

testimonianze

certe. Oltre

alle tre porte

di accesso si

trovano nella

parte superiore

numerose

finestre di

varie forme che

permettono alla

luce di

penetrare

all'interno e un

cornicione

dipinto che

sottolinea la

copertura. A

destra della

porta

principale, nel

1928 fu

collocato il

busto

della regina

Margherita, in

memoria del

fatto che

durante i suoi

36 anni di

villeggiatura a

Gressoney la

stessa soleva

recarsi qui a

messa ogni

domenica

percorrendo a

piedi il

sentiero che

oggi si chiama

“passeggiata

della Regina”.

L'interno

si presenta

grandioso ed

elegante. Alla

navata

principale si

affiancano le

due navate

laterali

separate con

colonne

monolitiche in

granito. Il

soffitti sono a

volta a vela.

Nel 1818 fu

rialzata la

volta del

presbiterio e

costruita una

seconda

sacrestia al di

sopra di quella

primitiva.

Datano

probabilmente di

quegli anni i

dipinti dei

soffitti e delle

pareti del

pittore

eporediese

Giovanni

Stornone. I

dipinti assumono

in pieno la

tradizione della

pittura sacra

come si era

andata

codificando

dalla fine del

Cinquecento che

recepiva le

indicazione

della Chiesa

dopo

il Concilio

tridentino. I

dipinti infatti

consentono una

lettura semplice

ed immediata dei

fatti narrati e

sono impostati

in modo decoroso

ed equilibrato.

Le tonalità

delicate e la

leggerezza delle

stesure rendono

gradevoli questi

inserimenti nel

contesto.

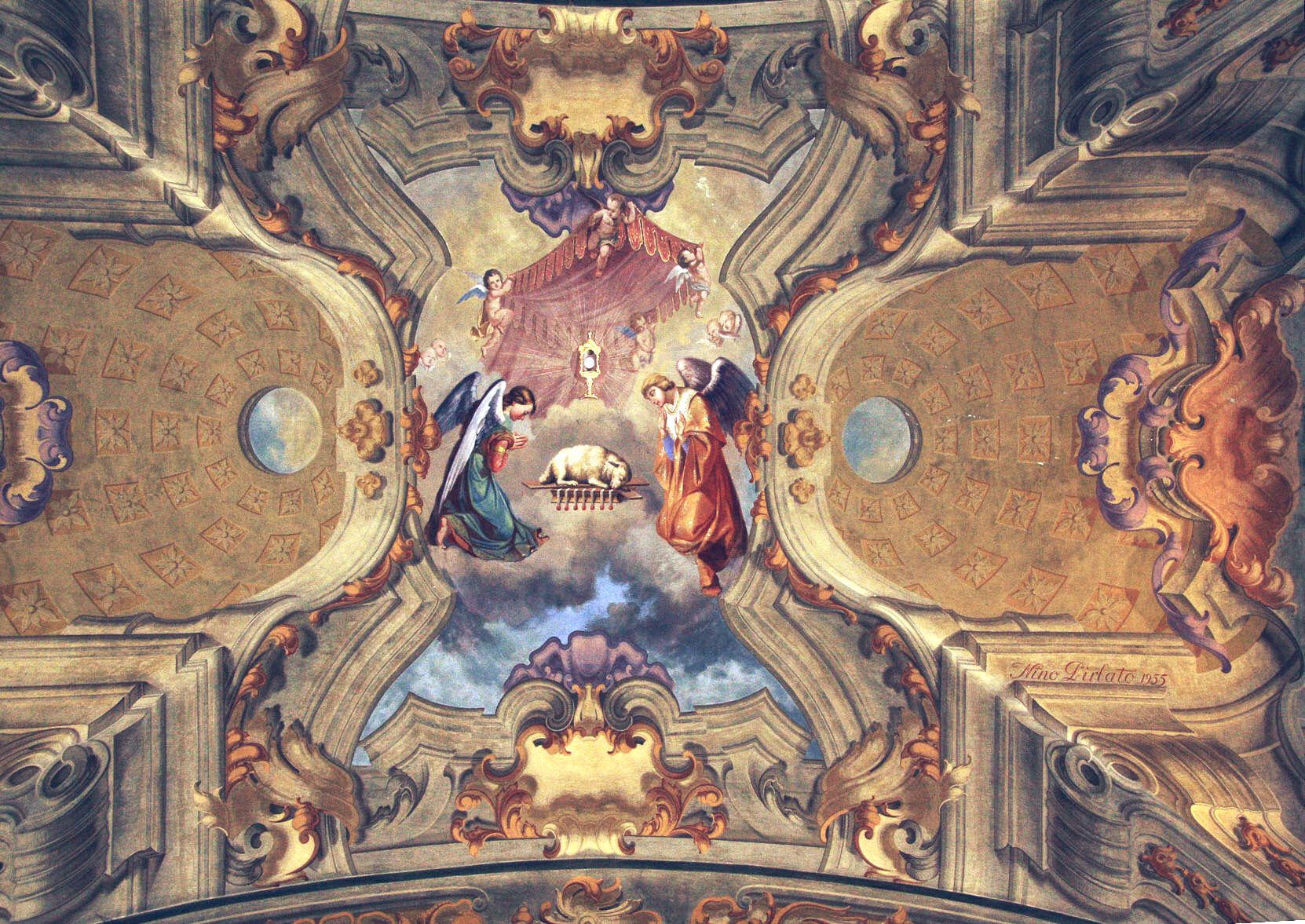

Il

pittore Nino

Pirlato chiamato

a restaurare i

dipinti

nell'anno 1955

modificò le

originarie

decorazioni in

stile classico

delle lesene

(cornici

geometriche e

foglie d'acanto)

e dei cornicioni

introducendo

ornamenti con

motivi di

conchiglie in

stile

neobarocco, e

sostituì il

grande dipinto

di San Giovanni

(seicentesco)

che medita nel

deserto sopra

l'altare e i due

medaglioni

laterali con

quelli ancora

visibili oggi.

L'altare

maggiore in

marmo a diversi

colori proviene

dall'antica

chiesa di San

Francesco di

Ivrea che fu

soppressa dalle

leggi

napoleoniche nel

1812. Dei

gressonari della

famiglia De La

Pierre

l'acquistarono

per farne dono

alla loro chiesa

nel 1818. Sopra

l'altare,

durante i

periodi

liturgici di San

Giovanni e di

Natale vengono

poste quattro

statue

settecentesche

raffiguranti

Maria, San

Giuseppe,

Elisabetta e

Zaccaria. Sopra

lìaltare si

trova una grande

tela

raffigurante San

Giovanni

Battista che

medita nel

deserto e i due

medaglioni

laterali (questi

dipinti furono

sostituiti con

altri analoghi

durante

l'intervento di

Pirlato. La

Parrocchia

possiede anche

una reliquia di

San Giovanni

portata qui

dalla Germania nel

primo ottocento

da un altro

parrocchiano.

Dopo

il Concilio

Vaticano

II e la

necessità di

ristrutturare

alcune parti del

presbiterio per

far fronte alle

nuove

indicazioni

liturgiche fu

soppressa la

balaustra in

marmo che

separava il

presbiterio dal

resto della

chiesa con parte

delle colonnine

della stessa fu

realizzato

l'altare al

centro del coro.

Vi

sono altri

quattro altari

laterali:

notevole per la

composizione

plastica quello

del S. Rosario,

in legno

intagliato e in

gran parte

dorato, con la

statua della

Madonna al

centro che reca

la data del 1662

circondata da 14

cornici

contenenti le

raffigurazioni

dei misteri del

Rosario. Il

mistero

dell'Annunciazione

è raffigurato

in proporzioni

più grandi in

alto. Le altre

due statue che

raffigurano S.

Domenico e Santa

Caterina sono

recenti e

realizzate dallo

scultore

valdostano Siro

Viérin perché

le originarie

sono state

rubate nel 1975.

Anche

gli altri altari

risalgono al

settecento e

costituiscono

dei pregevoli

esempi di

scultura lignea

policroma.

Quello nella

navata destra è

dedicato a San

Sebastiano, e ai

lati

troviamo San

Grato e San

Lorenzo Martire,

mentre in alto

c'è San

Giuseppe col bambino.

Nella

navata di

sinistra si

trovano invece

gli altari

dedicati a Sant'Antonio

con San

Grato e San

Pantaleone, e

quello dedicato

a Santa Caterina

tra Sant'Anna e

San Giuseppe.

Caratteristici

i banchi in

legno di larice

settecenteschi

con le testate

scolpite che

richiamano

motivi bavaresi.

In quel tempo

la Baviera era

luogo terminale

dei commerci

attuati dai

Gressonari e

alcuni rami di

famiglie vi

presero anche la

residenza.

Il

campanile,

costituito da

una torre in

pietra a vista,

con semplici

feritoie fino

alla cella

campanaria con

bifore con archi

a pieno centro.

Esso seguì

l'evoluzione

della chiesa:

poiché

l'intervento di

ampliamento del

settecento gli

fece perdere le

primitive

proporzioni, si

provvide nel

1771 alla sua

sopraelevazione

(dieci metri),

nel 1870 furono

stanziati dei

fondi dal comune

per l'acquisto

di alcune

campane e

dell'orologio,

quindi fu

ulteriormente

innalzato nel

1903 quando fu

mutata anche la

parte terminale

originariamente

in stile

lombardo e fu

sostituita da

una cuspide

piramidale

ricoperta in

rame sormontata

da una croce e

un gallo. Questo

intervento

contribuì ad

aumentare la sua

slanciatezza.

Nel

1866 vi si

trovava ancora

una campana del

1554 rinomata

oltre che per la

sua veneranda

età anche per

il suo timbro

musicale che fu

poi rifusa.

Attualmente

nella cella

campanaria si

trovano 7

campane tutte

distese, due

delle quali

regalate dalla

famiglia Beck

Peccoz nel 1914,

fuse da Paccard

a Ginevra,

e due comperate

nel 2005 per

completare il

concerto di

campane che

adesso possono

suonare in fa

diesis. Nel

1866 vi si

trovava ancora

una campana del

1554 rinomata

oltre che per la

sua veneranda

età anche per

il suo timbro

musicale che fu

poi rifusa.

Attualmente

nella cella

campanaria si

trovano 7

campane tutte

distese, due

delle quali

regalate dalla

famiglia Beck

Peccoz nel 1914,

fuse da Paccard

a Ginevra,

e due comperate

nel 2005 per

completare il

concerto di

campane che

adesso possono

suonare in fa

diesis.

Nella

cantoria si

trova un organo,

un Vegezzi

Bossi, che è

stato donato

dalla regina

Margherita nel

1895. I Vegezzi

Bossi

appartengono a

una grande

famiglia di

organari che

risale al 1550.

All'inizio

della navata

sinistra, nel

1983 è stato

allestito un

piccolo museo

nella nicchia

dove era situato

l'antico

battistero. Esso

concilia la

protezione

museale delle

opere d'arte

sacra con la

funzione

devozionale

delle stesse.

Antiche sculture

lignee sono

ancora in grado

di comunicare

una severa

religiosità nel

pianto

silenzioso della

Madonna

addolorata

seduta con il

corpo del Cristo

morto sulle

ginocchia o nel

composto dolore

del Cristo di

questo

crocifisso che

potrebbe datare

addirittura del

XIII secolo. La

statua della

Madonna con il

bambino era

situata

nell'oratorio

del villaggio di

Valdobbia, dove

fu rubata nel

1960 e in

seguito

ritrovata e

collocata nella

chiesa. Data del

XIV secolo.

Si

possono inoltre

ammirare i

virtuosismi dei

maestri

argentieri

impegnati nella

realizzazione di

preziosi

reliquiari,

calici, pissidi,

ostensori, croci

astili tutti

antichi e alcuni

di provenienza

tedesca. Tra

tutti, il pezzo

più prezioso

consiste nella

croce astile di

scuola

fiorentina

di Lorenzo

Ghiberti risalente

al XVI sec.

Di

particolare

pregio artistico

e interesse

storico sono le

opere donate da

Jean-Nicolas

Vincent e dai

suoi eredi

riguardanti la

famosa

collezione di

vetrate

medievali

tedesche e

svizzere

possedute e

raccolte dallo

stesso Jean

Nicolas Vincent

tra la Svizzera,

l'Italia e la

Germania nel

corso del XIX

secolo.

Antistante

la chiesa si

trova il

sagrato,

suggestiva

piazzetta

delimitata da un

porticato dietro

al quale si

snodano le

edicole della

via Crucis

costruito nel

1626. Al centro

si trova la

croce in pietra

dell'antico

cimitero (eretta

nel 1735 e

consacrata

durante la

missione del

1777).

Infatti,

secondo l'uso

antico, il

cimitero stava

proprio in

questo luogo,

come lo

dimostrano le

lapidi in pietra

dissepolte,

molte delle

quali del XVII

secolo. Le

cappelle delle

stazioni

(in Greschòneytitsch, d'Gheimnisse)

erano state

dipinte dal

famoso pittore

gressonaro

Curta, ma tali

pitture sono

andate perse.

Possiamo

ammirare per

esempio la

pietra tombale

datata 1629 in

cui è scolpito

il

“Chremer-Zeiche”,

cioè

l'"emblema

dei

mercanti",

al centro il

simbolo di

Mercurio,

considerato

nella remota

antichità il

protettore dei

mercanti, ai

lati le foglie

di quercia,

mentre al centro

l'agnello è il

simbolo di San

Giovanni

protettore della

parrocchia. In

quei tempi vi

era anche

l'abitudine di

seppellire i

morti sotto il

pavimento stesso

della chiesa

come si è

potuto

constatare anche

da recenti

lavori di

sostituzione del

pavimento in

legno quando si

ritrovarono

parecchi

scheletri.

Nei

primi anni

dell'800 si

ampliò il

cimitero sul

lato est e sud

della chiesa,

dove ancor ora

si trovano le

lapidi più

antiche e belle.

L'ultimo

ampliamento

avvenne nel 1877

con l'acquisto

del terreno a

nord della

chiesa

parrocchiale,

terreno che

apparteneva a

Johann Jacob

Bonda. Il comune

fece fronte alle

spese

dell'acquisto e

dei lavori di

sistemazione e

di recinzione

con una

sottoscrizione

fra tutti gli

abitanti di

Saint-Jean. I

171 posti del

nuovo cimitero

furono assegnati

alle famiglie

per estrazione a

sorte, in data

14 novembre

1886.

Contemporaneamente

venne steso un

regolamento

d'uso, in parte

ancora in uso.

VILLAGGIO

WALSER DI

ALPENZU - Posizionato

su una

panoramica

balconata

naturale, il

villaggio di

Alpenzu

racchiude in sé

le peculiarità

dell'architettura

Walser, tra cui

spiccano gli stadel,

edifici rurali

che poggiano su

colonne a forma

di fungo. Degni

di nota sono

anche i villaggi

di Noversch ed

Ecko.

L’itinerario

consiste in una

piacevole

passeggiata in

destra

orografica della

valle di

Gressoney, ora

nel bosco, ora

sui pascoli, che

tocca i villaggi

di Alpenzù

piccolo e Alpenzù

grande, dove

l’architettura

Walser è

rimasta

mirabilmente

conservata. A

fare da sfondo

il grandioso

spettacolo del

massiccio del

Monte Rosa. I

due villaggi si

trovano sul

percorso del

Grande Sentiero

dei Walser,

l’itinerario

percorso dalle

popolazioni

d’oltralpe

che, a partire

dal XII secolo,

migrarono verso

la Valle

d’Aosta

attraverso le

montagne.

ALPENFAUNAMUSEUM

BECK-PECCOZ - Il

museo ospita una

ricca collezione

di trofei di

caccia, armi

antiche,

preziosi cimeli

di famiglia e

pubblicazioni

inerenti la

fauna e la flora

alpina.

Gressoney-La-Trinité è

l’ultimo

centro abitato

alla testata

della valle

percorsa dal

torrente Lys,

situato a 1627

metri di

altitudine in

una vasta conca

dominata dal

ghiacciaio del

Lyskamm della catena del Monte

Rosa.

Nel Medioevo

questa località

appartenne ai

vescovi di Sion

e fu popolata da

pastori

precedentemente

transitati in

territorio

vallese, a cui

devono il loro

nome: i Walser,

una popolazione

di origine

germanica giunta

in questa zona

più di otto

secoli or sono

attraverso il

Colle del

Teodulo. La loro

cultura si

riflette ancora

oggi nelle

usanze, nell’architettura

tradizionale con

i tipici stadel, nella lingua parlata, il Titsch,

e nel prezioso costume

femminile,

simbolo della

tradizione

Walser e

indossato dalle

donne di

Gressoney nelle

occasioni

importanti,

famoso per la

sua bellezza ed

eleganza.

ECOMUSEO

WALSER - Il

museo propone un

viaggio alla

scoperta del

Walser,

attraverso la

visita di tre

strutture:

un’antica casa

rurale del 1700,

la casa museo

con mostre

permanenti e la

Baita di Binò

Alpelté, un

piccolo alpeggio

costruito al

riparo di un

masso naturale

che funge da

tetto.

La

visita

all’ecomuseo

attraversa tre

strutture che

offrono

l’opportunità

di un viaggio

alla scoperta

della cultura

walser:

Casa

Rurale -

Puròhus -

Antica casa

rurale del 1700

che ripropone

l’autentica

atmosfera di una

tipica

abitazione

walser con il

suo

“Wohngade”,

la

stalla-abitazione.

Il Wohngade, un

tempo cuore

pulsante

dell’attività

lavorativa,

comprende una

parte adibita a

ricovero degli

animali ed una

riservata

all’abitazione

umana, separate

tra loro da una

divisoria in

legno. La

coabitazione era

finalizzata allo

sfruttamento del

calore animale.

Visitabile anche

la bella cantina

a volta e il

fienile con gli

attrezzi da

lavoro.

Casa

Museo -

Pòtzschhus

- Negli ambienti

di questo

“stadel”,

nome dialettale

della tipica

casa walser,

sono allestite

mostre

permanenti

dedicate al

territorio.

Nella sala del

Monte Rosa, si

raccontano

l’evoluzione

dei ghiacciai

nel tempo, la

storia della

conquista delle

cime e dei suoi

protagonisti,

l’evoluzione

tecnica

alpinistica, la

storia dei

rifugi e

l’affascinante

impresa della

posa del

“Cristo delle

Vette”, la

grande statua in

bronzo posta sul

ghiacciaio del

Rosa a 4170

metri. Vi è poi

una sezione

dedicata alla

storia e alla

funzione dei due

laboratori

scientifici

“Istituto

Angelo Mosso”

e “Regina

Margherita”

(quest’ultimo

allestito

nell’omonimo

rifugio, il più

alto d’Europa,

a 4554 metri),

sedi dei primi

studi degli

effetti

dell’altitudine

sull’uomo.

Un'area è

dedicata anche

alla Krämertal -

La Valle dei

Mercanti Walser.

Presso la sala

al primo piano,

sede anche

dell'Office Régional

du Tourisme, si

può ammirare

un’esposizione

sulla storia del

costume locale,

famoso per la

sua bellezza ed

eleganza.

Baita

di Binò

Alpelté -

Si tratta della

terza struttura

dell’Ecomuseo,

costituita da

una casetta sita

in località Binò

e destinata un

tempo, da giugno

alla fine di

settembre, allo

sfruttamento dei

pascoli situati

nelle vicinanze

del capoluogo.

L’edificio è

formato da due

fabbricati

contigui,

costruiti al

riparo di un

unico masso

naturale, la

“balma”, che

funge da tetto e

li protegge

dalla caduta di

valanghe e di

pietre, a cui la

zona è esposta

durante

l’inverno e la

primavera. Lo

spazio più

ampio veniva

utilizzato per

il ricovero

notturno di una

ventina di capi,

tra bovine

adulte da

mungitura e

vitelli, mentre

l’altro era

adibito alla

lavorazione del

latte. Baita

di Binò

Alpelté -

Si tratta della

terza struttura

dell’Ecomuseo,

costituita da

una casetta sita

in località Binò

e destinata un

tempo, da giugno

alla fine di

settembre, allo

sfruttamento dei

pascoli situati

nelle vicinanze

del capoluogo.

L’edificio è

formato da due

fabbricati

contigui,

costruiti al

riparo di un

unico masso

naturale, la

“balma”, che

funge da tetto e

li protegge

dalla caduta di

valanghe e di

pietre, a cui la

zona è esposta

durante

l’inverno e la

primavera. Lo

spazio più

ampio veniva

utilizzato per

il ricovero

notturno di una

ventina di capi,

tra bovine

adulte da

mungitura e

vitelli, mentre

l’altro era

adibito alla

lavorazione del

latte.

La

Baita è aperta

solo nel periodo

estivo secondo

disponibilità

ma raggiungibile

anche in

autonomia

seguendo il

sentiero n. 15.

CHIESA

PARROCCHIALE

DELLA SANTISSIMA

TRINITA' - La

chiesa fu

costruita nel

1671 sulle

fondamenta di un

preesistente

edificio del XV

secolo. Degni di

nota l’altare

maggiore ligneo

in stile barocco

e il cimitero

adiacente alla

parrocchia con

le sue antiche

lapidi in

pietra,

fatte a mano da

scultori locali.

Fin

dalla sua

fondazione,

avvenuta nel

1702, la chiesa

è intitolata

alla Santissima

Trinità, ma ha

per patrono San

Francesco

Saverio, non

potendosi

attribuire il

titolo patronale

delle Tre Divine

Persone.

Elementi

interessanti:

-

l’altar

maggiore,

coevo alla

chiesa, in stile

barocco con

qualche

reminiscenza

rinascimentale.

Realizzato in

legno dorato e

dipinto, intorno

alla metà

dell’800 è

scampato ad un

incendio

-

il tabernacolo a

ruota del

1704

-

la lampada

ornamentale in

rame argentato e

dorato,

risalente al

1695.

Nel

1975 la chiesa

ha subito un

furto di gravi

proporzioni;

alcune opere

rubate sono

state

rimpiazzate da

statue

realizzate dallo

scultore Siro Viérin,

mentre altri

lavori

provengono dalle

cappelle locali,

come le due

statue collocate

sull’altare di

San Giuseppe,

originariamente

site nella

cappella di

Tschaval.

La

torre

campanaria,

contemporanea

alla chiesa,

s’innalza per

circa 30 metri.

La cuspide

risale al 1819 e

presenta una

particolare

forma a cipolla,

sormontata da

una boccia in

rame e da una

croce; la

struttura è in

legno ricoperto

da ferro

zincato.

Inizialmente era

dotata di tre

campane, a cui

ne furono

aggiunte altre

tre nel 1933.

L’intero

concerto

campanario,

rinnovato ed

inaugurato nel

1992, con le sue

dodici campane

risulta essere

il più completo

di Piemonte e

Valle d’Aosta.

Nella piazza

della Chiesa è

esposta la più

antica campana

di sicura

datazione

dell’antico

concerto.

Adiacente alla

Chiesa, il cimitero è degno di nota per l’antichità e la qualità delle lapidi di

pietra, fatte a

mano, opera di

scultori e

scalpellini del

posto, ma

soprattutto per

la bella croce

in pietra che vi

campeggia, fatta

erigere dal

reverendo

parroco

Valentino L. De

La Pierre nel

1722.

CAPPELLE

- Il

territorio di

Gressoney-La-Trinité

ospita numerose

cappelle,

testimonianza

dell'importanza

della religione nella

vita

tradizionale

delle comunità

alpine, tra cui

quella di Oagre, dedicata alla Madonna delle Nevi.

Fonte

|