|

Montagne

impenetrabili da cui girare alla larga, lande scomode abitate un tempo dai

briganti e di poco interesse, lontane dalle "eccellenze" alpine e

appenniniche. Sembra incredibile, ma una valanga di stereotipi come questi

condiziona ancora l'immagine dell’entroterra calabrese. E poi ecco la Sila, un

mondo di colori, atmosfere, suggestioni che mai si penserebbe di incontrare. Non

certo una Calabria deserta, assetata, riarsa dal sole.

Proprio

qui, dove la penisola calabrese si allarga di più (120 chilometri dal Tirreno

allo Ionio) "respira" un altopiano verdissimo che richiama paesaggi e

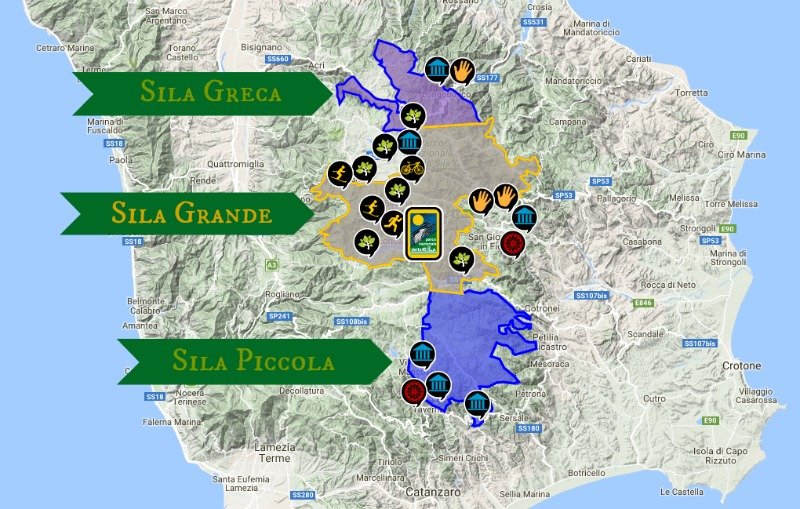

suggestioni nordiche, sbarcate chissà come sulle rive del Mediterraneo. 150.000

ettari convenzionalmente divisi, da nord a sud, in Sila Greca, Sila Grande e

Sila Piccola; di questi, 74.000 sono tutelati nel Parco Nazionale della Sila,

coperto per l'80 per cento da rigogliose foreste di conifere. Un dato che non

stupisce se si pensa che la Calabria ha un indice di boscosità pari al 42,7 per

cento, contro il 22,7 del resto del nostro Paese. È il "Gran Bosco

d'Italia": chilometri di folta vegetazione favorita dalle correnti fredde

dell'Atlantico che, impattandosi sui rilievi, generano precipitazioni

abbondanti, anche nevose.

Tecnicamente

ci troviamo su un grande altopiano, costituito in larga parte da granito e

bordato da una scarpata ripida, solcata da gole scoscese. L'altitudine media è

intorno ai 1.000 metri, valicata solo da alcune vette più importanti, mai

superiori però ai 2.000 metri. Diverse sono le "porte d'accesso". Per

chi parte dalla costa ionica, la più suggestiva si apre a Rossano, dove si

affaccia la Sila Greca, estremo lembo nord-orientale della Sila, preceduto da

ripide pendici, che in mezz'ora salgono dal mare. Da sud, per Catanzaro e

Taverna, abbandonati gli aranceti e gli uliveti della piana di Lamezia si

percorrono i dolci declivi che lentamente conducono alla Sila Piccola, il

settore più meridionale della Sila, che sale fino alle valli dei fiumi Savuto e

Ampollino. Più a nord, i castagneti cedono il passo, alle quote più elevate,

alle foreste di pini, faggi e abeti, tipiche della Sila Grande, nucleo centrale

dell'altopiano e del parco, aperto a nord sulla piana di Sibari. È l'unico

pezzo di Sila che ha conservato l'aggettivo magna, attribuito da Virgilio,

nell'Emide e nelle Georgiche, a tutto l'altopiano.

Dappertutto

trionfano colori che la spessa coltre di neve invernale trasforma in bianco

candido, con scarpate e pianure che diventano, soprattutto fra Camigliatello

Silano e Lorica, belle piste da sci, come quella per il fondo che si sviluppa

lungo la "Strada delle vette". E’ il crinale che divide la valle

dell'Arvo da quella del lecita, e che si trasforma, con il bel tempo, in una

delle passeggiate più panoramiche del parco. Venticinque Mometri che salgono

per le vette Botte Donato (1.928 metri), Curcio (1.768 metri) e il Valico di

Montescuro 1.618 metri). Da Botte Donato, raggiungibile da Lorica anche con una

cestovia, lo sguardo spazia libero.

Dall'alto

la Sila ricorda un mare verde scuro, interrotto solo da poche praterie, che in

primavera si vestono di magnifiche fioriture: distese multicolori di orchidee,

viole, narcisi, anemoni, gladioli, gigli, ginestre, che come tappeti introducono

ai freschi boschi. I numerosi specchi d'acqua completano la tavolozza con

pennellate azzurre che riflettono le sfumature del cielo.

D'estate, i fiumi

silani - Neto, Lese, Crati, Murane, Tacina, Crocchio, Trionto - richiamano le

greggi che, come in processione sui vecchi fratturi, rinnovano il rito della

transumanza. I più importanti formano grandi laghi artificiali, che alimentano

importanti centrali idroelettriche. Il lago d'Arvo, accoccolato nel cuore della

Sila Grande, presidia le pendici del Botte Donato. Il Cecità o Mucone è il

bacino più grande, importante centro di pesca sportiva: raccoglie 121 milioni

di metri cubi d'acqua, popolati da trote iridee. Ma il più affascinante è

forse l'Ampollino, che si insinua fra i lembi di terra con i suoi rami coperti

di foreste, disegnando scorci da fiordo norvegese.

Ovunque

regna incontrastato il pino laricio (Pinus nigra calabrica), marchio di fabbrica

della Sila. È una conifera autoctona, capace di raggiungere i 50 metri di

altezza con fusti regolari, senza nodi, e la caratteristica corteccia squamata

grigio-argentea. Forma pinete fitte, dove la luce s'insinua a fatica, o boschi

radi, costituiti da pochi maestosi esemplari contornati da splendide praterie.

Questi

colossi costituivano un tempo, prima dei tagli selvaggi perpetuati fino agli

anni 60, la Silva brutia, capolavoro della natura celebrato da Virgilio e

Plinio, meta delle battute di caccia di Federico II e nascondiglio perfetto dei

briganti nell'800. Norman Douglas, viaggiatore del Grand Tour, la descrisse nel

suo libro Olà Calabria, agli inizi del '900, come "un'autentica foresta

vergine mai sfiorata da mano umana".

Eppure

per secoli, a partire da Greci e Romani che la utilizzarono per costruire navi e

ricavare pece e resina, ha alimentato l'industria edile - le travi della

basilica di San Marco a Venezia vengono proprio da qui - e bellica, soprattutto

durante i due conflitti mondiali. Rimane traccia di questo sfruttamento nei

ruderi di segherie e teleferiche e nei caratteristici villaggi in legno

costruiti per operai e proprietari forestali.

Per

fortuna alcuni dei giganteschi esemplari arborei sono sopravvissuti alla mano

dell'uomo. La riserva dei Giganti di Fallistro, nel comune di Spezzano della

Sila, con le sue 56 piante di età compresa fra i 350 e i 380 anni, è la più

grande foresta in Europa per numero di alberi di questo tipo: giganti con

diametri di due metri e altezze di 45. Ma tutta la Sila è uno scrigno

biogenetico ricchissimo.

Nella foresta del Gariglione, sulla Sila Piccola,

considerata una delle più belle foreste d'Italia, prosperano in consociazione

decine di specie arboree. D'autunno il bosco esplode in una miriade di

sfumature, con i gialli dei pioppi, il rosso vivo degli aceri, il marroncino dei

faggi, il verde dei pini.

Il territorio

silano ospita la fauna tipica delle zone appenniniche. È ancora presente, con

un nucleo storico, il lupo malgrado

le persecuzioni, la scomparsa del suo habitat ideale e la rarefazione dei

mammiferi selvatici che costituiscono la sua base alimentare.

Il lupo,

protetto dalla legge dal 1976, nei decenni passati era in via di estinzione, ma

grazie all'istituzione del Parco Nazionale della Calabria è stata possibile una

ricolonizzazione di questo carnivoro sia all'interno che all'esterno dell'area

protetta. Attualmente è presente in Sila uno dei nuclei storici e più

consistenti di lupo dell'Appennino. Numerosa è la rappresentanza,

sull'Altopiano, dei piccoli predatori. Il gatto

selvatico è piuttosto elusivo, ma vive in diverse aree della Sila.

La volpe è

diffusa e attacca ancora i pollai dei casolari silani.

Diverse specie

di mustelidi sono presenti in Sila anche se, per la loro rarità e per le loro

abitudini notturne, è difficile avvistarli. Ci riferiamo al tasso,

il più grande della famiglia (raggiunge i 90 cm.) con le caratteristiche

bande nere su fondo chiaro che partendo dal naso passano per gli occhi e le

orecchie; alla martora,

abile predatrice di scoiattoli; alla faina che

si distingue dalla martora per la macchia bianca anziché gialla sul petto; alla donnola ed

alla puzzola.

Un progetto di

ricerca, attuato recentemente da parte del Parco Nazionale della Sila, riguarda

la rarissima lontra, in passato presente in diverse zone della Sila e oggi

confinata in alcune aree, un eccezionale avvistamento si è registrato nel mese

di maggio del 2013, all'interno di un'area mantenuta segreta, ricadente nel

Parco Nazionale della Sila, ad opera degli agenti della Polizia Provinciale di

Cosenza, in servizio presso il distaccamento operativo di San

Giovanni in Fiore (CS).

Tra i

roditori sono presenti il ghiro,

lo scoiattolo

nero caratteristico dell'Italia meridionale e delle montagne della

Sila, il quercino e il moscardino. Rara e particolare la presenza del driomio,

roditore che compare solo nell'arco alpino orientale e sui rilievi calabri tra

cui la Sila.

Altri mammiferi

attualmente presenti in Sila sono il capriolo ed

il cervo.

Il cervo si era estinto all'inizio del secolo scorso e da poco più di un

decennio è presente in particolar modo nella Sila grande grazie alla

reintroduzione attuata da parte del Corpo Forestale dello Stato. Il capriolo

invece è stato oggetto negli anni passati, di un'azione di ripopolamento ed

oggi è presente su tutti i settori dell'altipiano. Sono presenti anche il cinghiale e

la lepre,

sia la specie italica sia quella comune.

Fra la

popolazione ornitologica nidificante sono presenti dei rapaci come: l'astore,

lo sparviero,

la comunissima poiana,

il sempre più raro nibbio

reale, che nidifica nelle pendici orientali della Sila, il biancone che

ancora è presente con pochissime coppie e il rarissimo gufo

reale. Altri rapaci notturni nidificano dalle aree marginali e interne,

come il gufo comune Asio

otus, il barbagianni,

l'allocco e la civetta.

Tra i corvidi,

vive il corvo imperiale, dove in alcune aree è presente con colonie di

centinaia di individui. Diffusissima ed infestante è la cornacchia grigia

avvistabile in grandi stormi. Fra i picidi, in Sila, vivono il picchio

verde, il picchio rosso maggiore, minore e mezzano, quest'ultimo una

rarità assieme al picchio

nero. Nidifica anche il torcicollo. Non è raro osservare, nei laghi

silani, gabbiani reali, germani reali, svassi

maggiori, aironi bianchi

maggiori e aironi cenerini, sia tutto l'anno che nei periodi di

migrazione.

Sulla Sila

nidifica anche il lucherino, il regolo, lo stiaccino, la passera scopaiola, lo

spioncello, il prispolone e il crociere. Sono presenti anche nidificazioni

della passera lagia, del regolo, della cincia bigia, della tottavilla, della

tordela, dello zigolo muciatto, del merlo acquaiolo, del passero solitario e di

tante altre specie.

Nel periodo

primaverile-estivo è possibile avvistare lo stiaccino, il culbianco, la balia

dal collare, il luì verde, il calandro e l'averla piccola, tutte specie

nidificanti nel comprensorio. Negli anni, le osservazioni ornitologiche hanno

consentito di documentare il passaggio di diverse specie: falco pescatore,

albanella pallida, albanella reale, albanella minore, falco di palude, cavaliere

d'Italia, gru, piviere tortolino. In inverno è stata segnalata la presenza

della peppola e avvistato il ciuffolotto. Osservati durante il periodo

migratorio, la monachella, il codirossone, l'averla cenerina, l'averla capirossa

e la ghiandaia marina.

In una zona

interna dell'Altopiano della Sila sono presenti pure alcune piccole colonie

nidificanti di un variopinto uccello migratore transahariano, il gruccione.

Quest'uccello, in Italia, nidifica in pianura e nella bassa collina; quella

della Sila, sarebbe la nidificazione alla quota più elevata del Paese. Nel

Parco Nazionale della Sila, a partire dall'inverno 2016 è stato per la prima

volta documentato l'eccezionale svernamento della rarissima Cicogna nera (Ciconia

nigra). L'avifauna della Sila è descritta in una check-list pubblicata

in una prima edizione nel 2019 e aggiornata nel 2021. Tra gli anfibi che

vivono in Sila si segnalano, oltre alle comuni rana

verde, rospo e raganella, anche la salamandra

pezzata e la salamandrina

dagli occhiali esclusiva dell'Appennino meridionale.

Tra i rettili

è presente il ramarro

verde, che raggiunge i 40 centimetri, e serpenti come la vipera,

il biacco,

il cervone.

La vipera è diffusa e si trova nelle forme a dorso grigio, a dorso scuro e

ventre chiaro, a dorso completamente nero. Il biacco è

un comunissimo serpente interamente nero, non velenoso, di abitudini diurne. Il cervone è

il più grande rettile dell'Altopiano. Questo serpente, che può superare i due

metri di lunghezza, è denominato, in dialetto, "mpasturavacche" per

la credenza che si nutra del latte dei bovini che attingerebbe direttamente

dalle mammelle una volta bloccate le mucche attorcigliandosi alle loro

zampe.

Emblematica la

scoperta fatta alcuni anni fa, in Sila fu rinvenuto e documentato un rarissimo

caso di albinismo completo nel serpente cervone, probabilmente l'unico caso

chiaramente documentato. La trota

fario è il pesce più diffuso nei corsi d'acqua e nei laghi silani.

Nonostante i numerosi sbarramenti, dovuti agli impianti idroelettrici, ancora

oggi si riescono a pescare esemplari di anguilla.

Nei bacini silani è presente la trota lacustre.

Cenni

storici

La storia della

Calabria è molto vasta, ricordiamo che nell'Età del Bronzo vi era la civiltà

appenninica, che giungeva qui dall'Emilia. La civiltà appenninica si

caratterizza per un allevamento e un'agricoltura incentrati sulle risorse e

sulla caccia-pesca.

I Bruzi (in latino: Brettii

o Bruttii), antico popolo di pastori e artigiani, vennero a contatto con i Greci che

avevano colonizzato le zone costiere con la fondazione di Sibari,

di Crotone,

di Petelia,

di Krimisa e

con loro probabilmente stabilirono inizialmente rapporti di "buon

vicinato". Il più importante insediamento di età

greca (VI-III secolo a.C.), in Sila, è costituito dal santuario

scoperto - a breve distanza da Camigliatello

Silano - nel lago

artificiale Cecita ad opera della soprintendenza

per i beni archeologici della Calabria.

Dopo la

distruzione di Sibari avvenuta

nel 510 a.C. ad

opera dei Crotoniati, essi continuarono ad abitare prevalentemente nelle zone

interne. Solo molto più tardi, dopo le guerre

puniche, Roma iniziò

ad interessarsi a tutta la Calabria ed

anche a questo territorio montano traendone soprattutto legname pregiato

utilizzato nella costruzione di navi e per l'estrazione della pece (pix

bruttia). Scavi ad opera della Soprintendenza per i Beni Archeologici

della Calabria hanno messo in luce un importante insediamento di età

romana dedicato all'estrazione e lavorazione della pece,

attivo tra il III

secolo a.C. ed il III

secolo d.C.

Con la caduta

dell'Impero romano d'Occidente ebbero luogo le invasioni

barbariche. Nel VI

secolo i Bizantini ristabilirono

l'ordine, la pratica dell'allevamento e dell'agricoltura. Nell'VIII

secolo i Longobardi sottrassero

molti terreni a Costantinopoli.

Le successive invasioni arabe lungo le coste calabre costituirono la decadenza

definitiva dei Bizantini.

Dal 1045 al 1060 si

sostituirono i Normanni che

contribuirono a diverse fondazioni monastiche che diedero vita (nel XII

secolo) alla costruzione delle abbazie cistercensi.

Alcuni esempi

sono l'Abbazia di

Santa Maria della Matina a San

Marco Argentano,l'Abbazia

di Sant'Angelo de Frigillo a Mesoraca,

l'Abbazia di Santa

Maria di Acquaformosa, l'Abbazia

di Santa Maria della Sambucina a Luzzi,

l'Abbazia di Santa

Maria di Corazzo a Castagna, frazione di Carlopoli e

l'Abbazia Florense a

San Giovanni in Fiore.Nel 1224 una concessione imperiale di Federico

II Svevia dotava l'Abbazia

di Sant'Angelo de Frigillo di Mesoraca di

una grande area silana da utilizzare per il libero pascolo e l'estrazione della pece,comprendeva :

Ciricilla, Caput Tacina, Pisarello e Gariglione.

I monasteri furono

luoghi di studio, centri di cultura e di stimolo per la rinascita agricola.

Le genti delle

coste migrarono verso le pendici dell'altopiano silano, dove fondarono i

cosiddetti Casali. In quell'epoca venne realizzato un monastero ad opera di Gioacchino

da Fiore intorno al quale si sviluppò il primo centro abitativo

dell'altopiano: San

Giovanni in Fiore. Tra il 1448 e

il 1535 molti

esuli dall'Albania si

insediarono nelle terre del versante ionico della Sila creando alcune comunità

dette Sila Greca. I comuni di lingua albanese sono circa trenta. I loro usi,

costumi e tradizioni sono rimasti inalterati nel tempo. Il territorio

successivamente appartenne alle diverse dinastie regnanti; da ultimi i Borbone prima

che tutto il Sud e le Isole vennero annesse al Regno

d'Italia dopo la spedizione

dei Mille ad opera di Garibaldi.

Solo nei decenni scorsi venne realizzata la Paola Cosenza Crotone,

per iniziativa di Giacomo Mancini nel 1974, oggi SS

107 che attraversa tutto l'altipiano dal Tirreno allo Jonio.

Per rompere

l'isolamento dei paesi montani, in inverno piuttosto forte a causa della neve,

vennero realizzate, con opere di ingegneria a volte spettacolari come viadotti e

tracciati di montagna, alcune ferrovie: la Cosenza-Camigliatello-San

Giovanni in Fiore delle Ferrovie

Calabro Lucane (a scartamento ridotto) e la Paola-Cosenza a cremagliera,

delle Ferrovie

dello Stato. Molti villaggi agricoli finirono per diventare insediamenti

a carattere turistico. Nel dopoguerra si cerca di dare un impulso allo sviluppo

dell'altopiano silano istituendo l'Opera per la valorizzazione della Sila.

Fonte:

Bell'Italia

(Vincenzo Petraglia)

|