|

Bisignano è

posta a 350 metri sul livello del mare sulle ultime propaggini collinose della Sila greca,

a dominio della valle del Crati. Sede vescovile dall'VIII secolo, vanta i

ruderi di un castello bizantino-normanno e la cattedrale, risalente al XIII

secolo ma quasi interamente rifatta.

Non

si conoscono con esattezza quali furono gli albori della città; alcuni storici

antichi, e tra questi il Barrio, raccontano che il fondatore fu un tale Bescio,

il quale condusse Aschenez,

pronipote di Noè,

fino in Calabria,

dandole il nome di Bescia, che i Greci e

i Romani cambiarono

in Besidia. Altri storici, invece, fanno risalire le origini agli Ausoni.

Certamente nel IV secolo a.C. Bisignano era una delle principali città della Confederatio

Bruttiorum.

I

numerosi ritrovamenti testimoniano comunque le antichissime e importanti origini

della Città, in periodi storici che risalgono al XV e XIV secolo a.C. I siti

archeologici di Bisignano nelle località di Mastro D'Alfio e di Comò

custodiscono, sepolte, le vestigia della Bruzia Besidiae. In particolare, nella

zona di Mastro D'Alfio, affiora, dal cumulo di terra che lo ricopre, un forno di

età greca a due bocche e nella medesima zona furono ritrovate le grandi giare

del IV secolo

a.C. custodite nel Museo della Sibaritide. Notizie della città sono

già note intorno al 205

a.C., quando alleata di Annibale, nella battaglia di Campovile, sconfisse

i Romani.

Per

carenza di documentazione sono altrettanto ignote sono le origini di Bisignano

sede vescovile. Secondo l'arcidiocesi Cosenza-Bisignano, è attendibile

l'ipotesi che stabilisce che la diocesi di Bisignano sia stata istituita a

cavallo dei secoli VII e VIII, subentrando a quella di Thurii, di cui noi si

hanno più notizie dal 680. Il primo vescovo che risulta da un documento

ufficiale del 743 è Auderamus, il quale partecipa al sinodo convocato a Roma da papa

Zaccaria nel 745. Niceforo

II Foca, imperatore bizantino, nel 963 riconquisto la Calabria scacciando

i Longobardi dalla

valle del Crati imponendo il rito Bizantino anche alla Diocesi di Bisignano. Ma

già nel 983, papa

Benedetto VII la assegna alla metropolia di Salerno, come risulta

dalle bolle papali del 986 e del 1058. La posizione però è contraddittoria

fino all'XI secolo in quanto per le fonti greche Bisignano dipende da Reggio

Calabria, mentre per quelle latine da Salerno.

Secondo

l'arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, Bisignano era il confine tra il dominio

longobardo e quello bizantino e quindi, molto probabilmente, non era soggetta a

nessuna di esse. Dopo il concordato

di Melfi, periodo normanno, la diocesi di Bisignano è ricordata nel Liber

Censum della Chiesa di Roma come "Domini Papae", ovvero era

soggetta direttamente alla Sede Apostolica. Notizie più precise circa i confini

e i possedimenti della Diocesi si hanno dal momento in cui fu redatta, da parte

del vescovo Ruffino, la Platea, dalla lettura della quale emerge la presenza in

Bisignano di monasteri Basiliani e latini, chiese parrocchiali, rurali e luoghi

culturali, menzionati successivamente in numerosi documenti ecclesiastici i

quali dimostrano un'intensa e continua vita religiosa. Nel 1806 furono

espropriate le terre ecclesiastiche in Bisignano e nel 1809 furono soppressi i

Monasteri dei Domenicani, dei Cappuccini, dei Conventuali, dei Paolotti, dei

Riformati e il Terz'Ordine dei Santa Maria delle Grazie. Nel 1818 la Diocesi di

Bisignano è stata unita a quella di San Marco Argentano e nel 1979 è stata

definitivamente unita all'arcidiocesi di Cosenza.

Durante

la dominazione longobarda (568-774),

venne nominato Anderamo vescovo di Bisignano.

Il

cronista Colaniello Pacca annota che nel 1026 Bisignano fu assediata, presa,

profanata e saccheggiata dai Saraceni che venivano dalla vicina Sicilia.

La

città era Comune nel 1061 guidata

"dai consigli" di Pietro De Turra (fatto prigioniero da Roberto

Guiscardo per ottenere la resa della città).

Nel

1056 Bisignano, Cosenza e quasi tutta la Calabria Citra furono costrette a

pagare un tributo e prestare servigio ai Normanni grazie ad un'astuzia di

Roberto D'Altavilla, detto, dopo questo episodio, il Guiscardo. Sotto le mura di

Bisignano Roberto D'Altavilla chiama a colloquio Pietro Turra, ricchissimo

signore di quella città, per risolvere alcune questioni sorte tra i Bisignanesi

e i Normanni che vivevano nella vicina San Marco. Mentre i due signori

discorrevano sotto gli occhi dei Bisignanesi da un lato e i Normanni dall'altro,

Roberto, con un movimento repentino, afferra Pietro, di forme smisurate, a metà

del corpo e se lo mette in spalla correndo verso i suoi uomini. I Bisignanesi,

colti di sorpresa corrono verso Roberto D'Altavilla per liberare Pietro Turra

arrivando ad azzuffarsi con i Normanni, e mentre questi si azzuffano, Pietro

invano si sforza, con i piedi e con le mani, di divincolarsi. Roberto lo

attanaglia sempre più, ora rotolandosi sul terreno, ora spingendolo alla

meglio, ora trascinandolo, riesce a farlo prigioniero. Pietro Turra ottenne la

libertà solo dopo aver pagato un riscatto di 20.000 scudi.

Bisignano

fu dominio dei Normanni e

nel 1400 feudo dei Ruffo di Catanzaro.

Nel 1461 con

Luca Sanseverino, figlio di Antonio Duca di San Marco, ha inizio la dinastia dei

Principi di Bisignano e la città diviene capoluogo del principato fino ai primi

del XIX secolo oltre

che protagonista delle alterne vicende legate alla fortuna militare e politica

del casato dei Sanseverino.

Nel 1508 furono

gli Aloise a regnare su Bisignano dopo una battaglia contro i Sanseverino e

proprio quest'ultimi vennero spodestati sia da San Marco che da Bisignano; il

regno degli Aloise durò 21 anni, a capo del regno ci fu Francesco Aloise, nel 1529 i

Sanseverino si ripresero Bisignano e San Marco, gli Aloise riuscirono a fuggire

e si recarono verso Catanzaro.

La

città di Bisignano fu governata da una florida aristocrazia facente parte di un

Seggio o Sedile chiuso, cioè del quale si poteva entrare a fa parte solo con il

consenso unanime di tutti gli altri componenti del Seggio stesso. Tale Seggio

era preesistente all'infeudamento alla Famiglia Sanseverino, poiché risalente

al 4 gennaio 1339, con privilegio di Re Roberto d'Angiò confermato da Giovanna

I e da Ladislao. La

città di Bisignano fu governata da una florida aristocrazia facente parte di un

Seggio o Sedile chiuso, cioè del quale si poteva entrare a fa parte solo con il

consenso unanime di tutti gli altri componenti del Seggio stesso. Tale Seggio

era preesistente all'infeudamento alla Famiglia Sanseverino, poiché risalente

al 4 gennaio 1339, con privilegio di Re Roberto d'Angiò confermato da Giovanna

I e da Ladislao.

Nell'atto

di ricostituzione dei capitoli del Seggio del 2 aprile 1645 per Notaio Giovan

Tommaso Oliverio (n. 215, Vol. 13, fol. 10, conservato presso l'Archivio di

Stato di Cosenza) sono presenti i rappresentanti delle seguenti famiglie, alcune

ancora esistenti: Acervo, Alitto, Aloise (o Loise), Caro Caruso, Catapani,

Cosentini, Fasanella, Fede, Ferraro, Gaeta, Gioppa, Granata, Herrico, Laymo,

Loe, Longo, Luzzi, Maldotto (o Maddotti), Pisa, Rende, Ripulo, Rodà, Rosa,

Rossi, Russo, Solima, Trentacapilli, Valle, Ventre, Zazzo. Con atto del 27

aprile 1672 per Notar Muzio Verderame (n. 254, Vol. 8, fol. 7, presso l'Archivio

di Stato di Cosenza), si aggiunsero le famiglie Rogliano e Boscarelli.

Infine,

con atto del 14 gennaio 1721 per Notar Marzio Castagnaro (n. 107, presso

l'Archivio di stato di Cosenza) venne ammessa al Sedile di Nobiltà la famiglia

Gallo. Il Governo da parte del Seggio dei Nobili cessò con la legge napoleonica

di eversione della feudalità, il 2 agosto 1806. Delle predette famiglie

risultano tuttora sicuramente esistenti le seguenti: Loise, Fasanella e di

Fasanella d'Amore, Rende (anche detta Rende Altomonte) e Rende Granata, Solima,

Trentacapilli, Boscarelli.

I

rovinosi terremoti ed

in particolare quello del 1887 portarono

alla distruzione di gran parte del cospicuo patrimonio monumentale della città.

La diocesi di Bisignano vanta tradizioni storiche millenarie: fu eretta

probabilmente tra il VII e

l'VIII secolo.

Nel X secolo apparteneva

alla provincia

ecclesiastica dell'arcidiocesi

di Reggio Calabria e adottava il rito

bizantino. Nel XIII

secolo la diocesi, ben definita nei suoi confini, vantava una

numerosa presenza di chiese e conventi. Nel 1818 la

diocesi fu unita a quella di San

Marco Argentano, mentre dal 1979 è

stata unita a quella di Cosenza. Il patrimonio artistico e culturale di

Bisignano è particolarmente interessante ed è concentrato nel centro storico,

tra i quartieri di: Piazza, Piano, Giudecca, San Simone, Santa Croce, San

Zaccaria, San Pietro e Cittadella.

Visitare

il borgo

Bisignano

ha una storia ricchissima e secolare, che si snoda sinuosa tra l'intrico di

vicoletti, archi e scalinate che si snodano nel centro storico, facendo da

scenari agli splendidi palazzi patrizi e alle numerose chiese, traccia

indelebile di una cultura antichissima. Gli otto quartieri che la compongono

sono ricchi di numerose botteghe artigiane sempre aperte e in attività, che

testimoniano la grande operosità del borgo e l'indubbio valore artistico della

produzione artigianale locale. Bisignano ha dato i natali ad una delle più

grandi famiglie di liutai del mondo, i De Bonis, e ospita attualmente i

laboratori dei discendenti diretti della famiglia oltre che altre botteghe

ispirate alla produzione di strumenti a corda rinomati a livello internazionale.

Nella città di

Bisignano sono presenti più di 15 Chiese: la chiesa concattedrale, il santuario

di Sant'Umile, la chiesa di San Domenico, la chiesa di San Francesco, la chiesa

dell'Immacolata, la chiesa di Santa Maria del Popolo, la chiesa di Santo

Stefano, la chiesa dei Cappuccini, la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli,

la chiesa di San Pietro, la chiesa di Santa Maria de Justitieris, la chiesa di

Sant'Andrea, la chiesa di San Bartolomeo, la chiesa della Pietà detta della

Conicella, nonché una seconda omonima chiesa dedicata alla pietà e una recente

chiesa dedicata a san Tommaso apostolo.

Santuario

di Sant'Umile

Il santuario di

Sant'Umile, conosciuto come “Convento la Riforma”, fu

fondato tra il 1219 e il 1222 (1221 e 1264 secondo altre fonti) da Pietro

Cathin, inviato in Calabria da San Francesco d’Assisi a diffondere l’Ordine

Francescano: il convento porta il titolo di San Francesco

Stimmatizzato o San Francesco alla Verna.

La tradizione

vuole che nei primi anni abbiano dimorato in questo convento due tra i SS. VII

Martiri calabresi che danno il nome anche alla Provincia dei Frati Minori di

Calabria.

Nella metà del

'400 vi dimorano i Minori Osservanti che lasceranno il posto ai Minori Riformati

verso alla fine del '500.

Dopo la

soppressione degli ordini religiosi da parte dello Stato Italiano, avvenuta

nella seconda metà del XIX secolo, il convento ebbe un periodo di abbandono che

durò fino a quasi il dopoguerra, quando i Frati Minori ricominciarono, con

grandi sacrifici, a restaurarlo. In questi ultimi anni è stato ulteriormente

restaurato, riportandolo all’antico splendore.

Il

portale, che risale al XV secolo è sormontato dallo stemma dei Principi

Sanseverino e dal monogramma cristologico di San Bernardino

da Siena, conduce nella navata centrale la quale culmina nell'abside, su

cui è posta la scultura lignea di Gesù Crocefisso, opera di frate Umile

da Petralia e risalente al 1637 (anno della morte di sant'Umile).

All'interno del convento si trova una scultura marmorea raffigurante la Madonna

delle Grazie, attribuita alla scuola di Antonello

Gagini (1537), e un dipinto su tela raffigurante il Martirio di

san Daniele

Fasanella a Ceuta,

opera di un ignoto pittore napoletano della scuola di Luca

Giordano. Il

portale, che risale al XV secolo è sormontato dallo stemma dei Principi

Sanseverino e dal monogramma cristologico di San Bernardino

da Siena, conduce nella navata centrale la quale culmina nell'abside, su

cui è posta la scultura lignea di Gesù Crocefisso, opera di frate Umile

da Petralia e risalente al 1637 (anno della morte di sant'Umile).

All'interno del convento si trova una scultura marmorea raffigurante la Madonna

delle Grazie, attribuita alla scuola di Antonello

Gagini (1537), e un dipinto su tela raffigurante il Martirio di

san Daniele

Fasanella a Ceuta,

opera di un ignoto pittore napoletano della scuola di Luca

Giordano.

Naturalmente è

possibile visitare la cella di sant'Umile

da Bisignano, che oltre a custodire varie reliquie del santo, conserva un

dipinto del XVIII secolo, a lui dedicato.

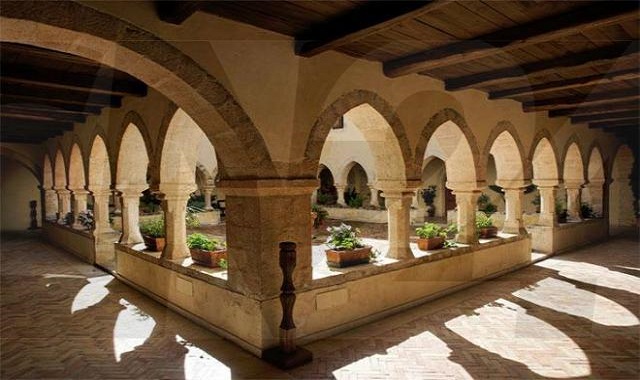

La cappella

dedicata a sant'Umile risale all'anno della sua beatificazione, 1882, anno cui

è databile anche la prima statua lignea del santo. Dalla chiesa si accede al

chiostro duecentesco. Su una colonnina vi è incisa la data di fondazione del

convento (1222).

Oltre al santuario è

possibile visitare il museo, la biblioteca e la cella di Frate Umile da

Bisignano (1582-1637), che oltre a custodire le reliquie del Santo, conserva un

dipinto su tela a lui stesso dedicato, della seconda metà del XVIII secolo.

L’attuale

cappella dedicata a Sant'Umile da Bisignano risale alla data della sua

beatificazione, 1882, anno cui è databile anche la prima statua lignea del

Santo.

Concattedrale

di Santa Maria Assunta (Duomo)

La concattedrale

di Santa Maria Assunta è il principale luogo di culto della città.

La cattedrale

è intitolata a santa Maria Assunta e presenta forme architettoniche tipiche del

periodo normanno. Sulla facciata è inserito un portale a sesto acuto in pietra,

eseguito da maestranze del vicino monastero cistercense della Sambucina. I

molti terremoti hanno danneggiato la cattedrale che, prima dei rifacimenti,

presentava una facciata con tre porte che immettevano nelle navate interne,

sullo stesso stile della cattedrale di Cosenza.

L'interno è in

tre navate terminanti con tre absidi. La navata centrale presenta decorazioni a

tempera raffiguranti scene della vita della Madonna e di Cristo, eseguiti negli

anni trenta dal pittore Emilio Iusi da Rose. Sull'abside centrale,

originariamente affrescata con scene dell'Assunzione di Maria, è stato

aggiunto, durante l'episcopato del vescovo Rinaldi (1956-1977), un mosaico

raffigurante l'Immacolata Concezione. Al culmine dell'abside laterale destra

troviamo la cappella del Santissimo Sacramento all'interno della quale, sono

presenti in bassorilievi, figure tratte della Disputa del Sacramento di Raffaello,

riproduzione attribuita allo stesso Iusi.

Sull'altare

maggiore, fatto costruire dal vescovo Pompilio Berlingieri, vi erano dei

marmi policromi, che sono stati trafugati. Il pulpito marmoreo, commissionato

dal vescovo Antonio Pistocchi, risale alla seconda metà dell'Ottocento, mentre

il fonte battesimale, posto all'ingresso, nella navata laterale destra, risale

all'XI-XIII secolo. Esso è costituito da una grande conca in pietra poggiata su

due capitelli, parti dell'antica cattedrale normanna.

All'interno è

conservata la statua di santa Lucia con alcuni ex-voto in argento, cui

segue, nella navata destra, la Madonna dei Sette Veli. Nella navata laterale

sinistra sono visibili la statua del Sacro Cuore di Gesù, un crocifisso ligneo,

la statua della Madonna delle Grazie, quella di san Vincenzo De Paoli e,

nell'abside di sinistra, la statua dell'Addolorata.

La biblioteca

Fu costruita dal vescovo Bonaventura

Sculco nel 1765,

in cui fece confluire parte del patrimonio librario di famiglia, ammontante a

circa 2.000 volumi. A ricordo della sua fondazione, fu posta una lapide

realizzata da Giuseppe Galzerano di Catanzaro, attualmente posta all'ingresso

dell'ex seminario diocesano di Bisignano. Conserva tuttora alcune antiche

pergamene in carta pecora e numerosissimi processetti matrimoniali risalenti

all'epoca in cui Bisignano era diocesi autonoma.

Madonna dei

Sette Veli - Luigi Falcone, nel libro La pietà popolare in Italia,

racconta che a Bisignano la Vergine è venerata sotto i due titoli della Madonna

dei sette veli e dell'Addolorata, il cui culto è stato

importato da Foggia, dal monsignor Vincenzo Ricotta, vescovo di Bisignano dal

1896 al 1909. Il primo titolo si spiega col fatto che, secondo la leggenda, dei

veli avvolgevano il quadro quando fu ritrovato in un canneto, nello stesso luogo

dove, poi, fu edificata Foggia. Questo quadro è la copia di quello che si

conserva nella cattedrale

di Foggia.

Santa

Maria di Costantinopoli

L'antica

chiesetta di S. Maria di Costantinopoli, detta anche "‘A

Marunnella", si chiama così perché si riteneva che la primitiva immagine

venisse da Costantinopoli. Nel documento redatto dal vescovo Ruffino, la Platea,

nel XIII secolo, risulta essere stata Posita intus civitatem Bisiniani, loco ubi

dicitur li pignatari.

Tale

costruzione presenta nel registro inferiore della facciata il motivo della

successione di tre arcate: quelle laterali sono cieche, mentre quella centrale

è "sfondata" dall'apertura rettangolare del portone d'ingresso.

Questo piano visuale principale è sormontato, nel registro superiore, dalla

cornice dentellata, cui si sovrappone il timpano, sulla sommità, caratterizzato

da una serie di nove arcatelle cieche, di altezza variabile digradante, che

richiamano le tre arcate maggiori sottostanti.

I due

cantonali, ben rilevati e sagomati, trasmettono un'immagine di forza e

delimitano i margini della visione frontale, nel suo complesso di estrema

semplicità e linearità.

Chiesa

di San Domenico

La

Chiesa di San Domenico fu

eretta, insieme al convento dei domenicani nel 1475 e fino alla soppressione

degli ordini monastici, imposta dal governo francese nel 1807, fu parte

integrante del monastero.

L’impianto

originario fu completamente distrutto durante dal terremoto del 1887 e

l'attuale chiesa fu ricostruita tra il 1910 e il 1962. L’impianto

originario fu completamente distrutto durante dal terremoto del 1887 e

l'attuale chiesa fu ricostruita tra il 1910 e il 1962.

L’attuale

facciata è in stile gotico-romanico ed è stata realizzata su tre livelli: nel

primo livello è presente un grande portale con arco a sesto acuto affiancato da

due nicchie, sempre ad arco a sesto acuto, e quattro lesene di ordine tuscanico;

il secondo livello presenta nella parte centrale un’interessante bifora, ai

lati sono presenti quattro false colonne che racchiudono due nicchie laterali

simili a quelle del livello precedente, ma meno elaborate; nel terzo livello è

presente il timpano, nella parte centrale, e il campanile, sul lato destro.

Chiesa

di San Francesco da Paola

La

chiesa di san Francesco da Paola in Bisignano venne probabilmente fondata nei

primi anni del 1500 da Berardino I Sanseverino, terzo principe di Bisignano,

nei pressi di un antico oratorio che sorgeva nella contrada santa Maria di

Coraca. Lo stesso principe conobbe personalmente san Francesco in Francia,

alla corte di Luigi XII.

I

rapporti fra san Francesco e i Sanseverino erano intensi già da molti anni:

il principe di Bisignano e sua moglie erano stati nominati dal santo quali

Procuratori Generali dell'Ordine dei Minimi nel 1482, per aver favorito la

diffusione dei Paolotti nei loro feudi contribuendo alle spese per la

costruzione di chiese e conventi. Con questa nomina san Francesco volle

renderli partecipi dell'indulgenza plenaria da ottenersi una volta l'anno,

concessa dai Papa all'Ordine dei Minimi. La chiesa venne distrutta una prima

volta dal terremoto nel 1638, ricostruita nel 1669 e subì altri rifacimenti

dopo ì terremoti dei secoli successivi. Del convento annesso alla chiesa si

sa che venne ricostruito in stile tardo-barocco nel XVII secolo. Ad oggi sono

visibili sul retro della chiesa i resti del chiostro in stile

romanico-rinascimentale con al centro il pozzo.

Il

portale, finemente lavorato, è realizzato in pietra, su cui è presente la

scritta in latino: Portam hanc fieri fecit Scipio Longo.

All'interno

della chiesa, nella terza cappella a sinistra, è custodita l'immagine di

santa Maria di Coraca, realizzata in pietra tufacea e risalente al XV secolo.

Secondo le fonti proviene da un antico oratorio appartenente ai Sanseverino e

fino al 1630 ne è documentata la collocazione sull'altare maggiore.

Probabilmente venne spostata nella posizione attuale agli inizi del '900.

Sulla sua origine non si hanno notizie certe: pare che sia stata rinvenuta in

una grotta eremitica nei pressi della chiesa e che abbia dato il nome prima

alla contrada e poi al convento dei Minimi. La grotta viene citata in modo

piuttosto vago dalle fonti, che riferiscono che si trova nella vallata

sottostante la chiesa e accennano alla presenza di una croce greca incisa

sulla parete.

L'immagine,

che rappresenta la Madonna intenta ad allattare il Bambino, misura 50x20 cm e

viene considerata di stile bizantineggiante. Essa è inserita in una

composizione pittorica risalente al XVIII secolo e funge da pala d'altare

nella cappella che era dei principi Sanseverino. L'altare in pietra della

cappella, già gravemente danneggiato, è endato distrutto negli anni '80 del

secolo scorso.

Quella

che attualmente è detta chiesa di san Francesco da Paola, un tempo era

intitolata a santa Maria di Loreto e rappresentava uno dei tre conventi della

Provincia di Calabria intitolati alla vergine. La chiesa e il convento sorsero

nei pressi di un antico oratorio dedicato a santa Maria di Coraca, di proprietà

dei Sanseverino, fuori dal borgo di Piano. Impropriamente una relazione del

1650 intitola la chiesa a santa Maria di Coraca riportando quanto detto da

mons. Perbenedetti nella visita apostolica del 1630.

Probabilmente

solo il convento era intitolato a santa Maria di Coraca mentre la chiesa era

intitolata a santa Maria di Loreto, ma poiché O ill'altare maggiore era posto

l'affresco quattrocentesco della Madonna di Coraca si diede un titolo

improprio alla chiesa. Inoltre, mons. Perbenedetti visitò gli altari della

chiesa: l'altare maggiore risulta esser posto al cospetto della porta

maggiore, sul quale è collocata l'icona raffigurante la vergine di Coraca e

antecedente alla costruzione della chiesa. È la stessa che attualmente si

venera sul terzo altare a sinistra. Gli altri quattro altari erano intitolati

a san Francesco da Paola, a santa Maria del Monte Carmelo, a santa Maria degli

Angeli e al Santissimo Crocefisso.

Ora,

però, è difficile stabilire quale fosse l'esatta ubicazione degli altari

ricordati rispetto alla planimetria della chiesa quale oggi appare. Mons.

Perbenedetti ci informa ancora che attraverso il coro monastico si accedeva

alla sagrestia nella quale erano posti due altari in legno. Nel medesimo

ambiente fu sepolto il corpo di Pietrantonio Sanseverino, IV Principe di

Bisignano, morto a Parigi nel 1559 e ricondotto nella sua Bisignano per

rispettare le sue volontà. Secondo la descrizione del 1650 la chiesa risulta

finita, mentre nel convento si dovevano terminare due dormitori e

un'infermeria.

Tra

i diversi dipinti che si possono ammirare nella chiesa di san Francesco,

troviamo, sul primo altare a destra una tela raffigurante L'Immacolata, san

Vito e santa Lucia. Probabilmente questa è un'opera di Giovanni Pellicori. La

tela sembra avvicinarsi allo stile del dipinto presente sul secondo altare a

destra, sempre attribuibile a Pellicori: si tratta della rappresentazione de

La Madonna della Neve, san Francesco di Sales e san Nicola da Longobardi

(1786).

Secondo

quanto narrato da vari autori cristiani, un ricco patrizio che viveva a Roma,

durante la notte del 4 agosto 352 d.C. avrebbe visto in sogno la Vergine Maria

che chiedeva di costruire una basilica nel luogo dove il mattino seguente

avesse trovato della neve fresca. Costui, la mattina seguente, corse da papa

Liberio per raccontargli quanto visto e il pontefice confessò di aver avuto

la stessa visione. Il prodigio nel frattempo si era avverato e per ordine di

Liberio si fece tracciare la pianta di una grandiosa basilica esattamente dove

cadde la neve di agosto. Sempre secondo la storia, la basilica sarebbe stata

finanziata dal patrizio stesso e prese il nome di Basilica di Santa Maria

della Neve. La sua memoria liturgica cade il 5 agosto. La figura di san Nicola

è stata dipinta in epoca successiva all'esecuzione dell'opera (sicuramente

settecentesca) e sovrapposta ad una originaria figura che pare debba

identificarsi con san Carlo Borromeo, in coppia, nell'iconografia di quegli

anni, con san Francesco di Sales.

Nel

1862 è stata realizzata la tela raffigurante il beato Gaspare de Bono, minimo

spagnolo che prega dinanzi al Crocifisso. Si attribuisce la paternità di

quest'opera a Raffaele Barone, attivo a Castrovillari dal 1827 ai 1861.

Possiamo ammirare questa tela nel primo altare a sinistra.

Il

quadro del secondo altare a sinistra, invece, raffigura san Michele Arcangelo

che schiaccia i demoni; infatti, l'arcangelo Michele è ricordato per aver

difeso la fede in Dio contro le orde di Satana. Questa tela è opera di

Francesco Bruno di Cosenza ed è datata 1759.

A

seguito del terremoto del 3 dicembre 1887 anche la chiesa di san Francesco subì

dei danni: la cupola ellittica cadde durante la seconda scossa, ma il tetto

resistette.

In

questa triste occasione, ancora una volta, il popolo bisignanese mantenne viva

la fede verso il suo santo patrono e fu proprio dopo questo episodio che la

statua lignea del santo venne spostata dalla nicchia laterale dove si trovava

(quella che adesso è dedicata all'Immacolata) all'altare maggiore.

I

25 morti durante il terremoto del 3 dicembre furono I primi a essere

seppelliti nel cimitero di Bisignano, che era in costruzione nell'orto dei

padri Cappuccini, i quali avevano lasciato la città da pochi mesi. Per far

fronte all'emergenza, un decretato impediva che i seppellimenti potessero

avvenire nelle chiese di Bisignano. Nonostante l'ordinanza, non mancarono

resistenze classificate dalle cronache dell'epoca come episodi di fanatismo

religioso. Si racconta, infatti, che l'allora parroco don Giacomo Capocasale,

non curandosi delle disposizioni date, fece correre voci che avesse avuta una

visione del santo con le ginocchia nere dalle preghiere, fatte per implorare

le grazie divine in Bisignano, e invitò i fedeli ad accorrere in chiesa per

il giorno di venerdì 6 gennaio 1888 a recitare le litanie e incitare allo

sgombero delle macerie. Lo stesso sacerdote, si sacconta, pare abbia cercato

di indurre al seppellimento dei cadaveri nella fossa posta nel piazzale delta

chiesa di san Francesco anziché nel cimitero comunale.

San

Francesco da Paola fu scelto protettore della città già nel furioso terremoto

del 14 luglio 1767 insieme a s. Giuseppe, s. Domenico, s. Antonio da Padova e s.

Filippo Neri. È rimasto patrono della città fino al 13 maggio 2015 quando

l'arcivescovo Salvatore Nunnari ha dichiarato sant'Umile patrono di Bisignano.

L'attuale

statua lignea di san Francesco, posta sopra l'altare maggiore della chiesa,

venne fatta realizzare dal Seggio dì Nobiltà di Bisignano. Il 28 settembre

1788, infatti, come risulta dai verbali, veniva stabilito di fare costruire una

nuova statua del protettore san Francesco, in ottimo legno e più leggera di

quella esistente per facilitarne il trasporto in processione. Quella che noi

oggi conosciamo, dunque, non è la stessa statua cui faceva riferimento mons.

Perbenedetti nella sua relazione del 1630.

Il

bastone d'argento che adorna la statua nelle solennità, fu fatto fondere a

Napoli da Pasquale Barone. Questi, per devozione, fece dono al santo del bastone

per avergli salvato la vita a causa di una ferita alla mano sinistra, riportata

anni prima in un duello. La memoria locale tramanda che il gentiluomo fu

coinvolto nello scontro per conquistare la mano di un'avvenente fanciulla

partenopea.

La

navata unica della chiesa paolotta di Bisignano, 27x10 metri circa, è

delimitata e conclusa, in altezza, dal controsoffitto ligneo a cassettoni (o

lacunari). Di esso si ha già traccia nei primi decenni del XVII secolo, come

emerge dalla relazione della visita apostolica alla Diocesi di Bisignano del

vescovo Perbenedetti nel 1630.

Al

centro del manufatto ligneo, ad interruzione delia fitta sequenza delle cavità

dei cassettoni, è stata successivamente inserita la tavola con l'immagine

dell'iconografia classica di san Francesco da Paola, con il saio marrone scuro

simile a san Francesco d'Assisi, barba corta e un bastone alla cui estremità è

un cartiglio con la scritta Charitas, datata 1719. Questa datazione sarebbe

coerente con l'ipotesi di successivi interventi di restauro e completamento,

eseguiti tra la fine del 1600 e la prima metà del 1700, da cui deriverebbero le

forme di matrice barocca attuali, nella ridondanza di stucchi e decorazioni a

corredo degli altari e dei paramenti murari e nella stessa copertura

cassettonata dell'aula sacra. Le forme geometriche di riferimento, per la base

delle cavità dei 98 cassettoni di cui si compone il soffitto della chiesa, sono

il rettangolo e il rombo, quest'ultimo a correre lungo tutto il perimetro del

soffitto, incorniciandolo e sottolineando la ricchezza dei motivi formali

decorativi che ne completano la manifattura.

Il

soffitto ligneo cassettonato, fortemente degradato e compromesso nella sua

integrità materiale, è stato oggetto di importanti interventi di restauro

negli anni '80 e restituito al nostro sguardo nel 1990, in occasione della

celebrazione del 475° anniversario della fondazione della chiesa e del convento

dei Minimi di Bisignano.

-

Chiesa dell'Immacolata

-

Chiesa di Santa Maria del Popolo

-

Chiesa di Santo Stefano, la chiesa dei Cappuccini, la chiesa di San Pietro

-

Chiesa di Santa Maria de Justitieris

-

Chiesa di Sant'Andrea

-

Chiesa di San Bartolomeo

-

Chiesa della Pietà detta della Conicella

Numerosi

sono i palazzi nobiliari di grande interesse storico-architettonico che

arricchiscono i quartieri del centro storico. Passeggiare lungo le vie del paese

è un meraviglioso tuffo nel passato, a contatto diretto con un mondo carico di

cultura e tradizione, passato indenne dal trascorrere del tempo per mostrarsi

agli occhi meravigliati dei visitatori.

Attività

artigianali

Fra le attività

artigianali che un tempo erano svolte nella città e che in qualche modo sono

sopravvissute all'evoluzione tecnologica, sono degne di nota le arti della liuteria,

le lavorazioni del ferro e

quelle della ceramica e

delle terrecotte.

Nel settore

degli strumenti musicali merita una citazione particolare la "chitarra

battente", di origini antichissime, che è considerato lo strumento

caratteristico calabrese.

Tradizioni

e folclore

Nonostante la

soppressione del convento dei Minimi, ad opera dei Francesi (1809), a Bisignano,

il culto e la devozione a san Francesco

di Paola si sono mantenuti vivi. Il santo è festeggiato non solo il 2

aprile, ma anche il 14

luglio, per ricordare la protezione accordata agli abitanti in occasione

del terremoto del 1767.

In caso di

prolungata siccità o di poggia torrenziale, è invocato dai membri delle

confraternite del Rosario e dell'Immacolata Concezione con la pia pratica del trivulu ("lamento").

Trattasi di una pratica penitenziale, analoga a quella dei flagellanti, che dura

tre giorni. Durante il "trivulu" la statua di San Francesco

di Paola viene prelevata dalla chiesa di appartenenza e portata presso la

cattedrale, dove viene tenuta in ostaggio finché non si ottiene la pioggia.

Fonte:

|