Di origine

remote, Oriolo nacque come fortezza a difesa dei cittadini scappati dalle coste

per rifugiarsi dalle continue incursioni dei saraceni.

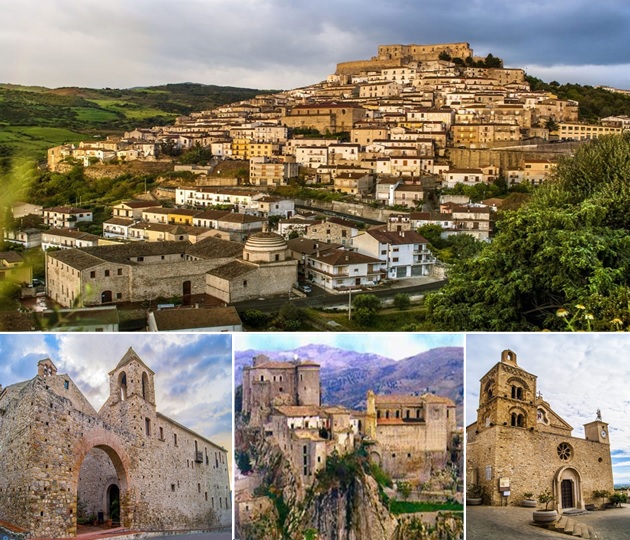

Arroccato su

uno sperone a circa 450 metri d'altezza, conserva un borgo medievale,

con facciate di palazzi nobiliari, sulla strada principale che porta al castello aragonese.

Fu feudo dapprima

dei Sanseverino da Salerno, per poi passare nel XVI

secolo, ai marchesi Pignone

del Carretto.

L'etimologia

del toponimo risale a hordeolus, ‘chicco d'orzo’, etimo identificato da Gerhard

Rohlfs.

Il geografo

greco Strabone cita

il fiume Siri parlando della guerra sostenuta dai Tarantini, quando questi

ultimi assoldarono Alessandro il Molosso, re dell'Epiro e

zio di Alessandro

Magno.

Il geografo

greco Strabone cita

il fiume Siri parlando della guerra sostenuta dai Tarantini, quando questi

ultimi assoldarono Alessandro il Molosso, re dell'Epiro e

zio di Alessandro

Magno.

Il

"kastron" di Oriolo era all'incrocio fra il valico montano che da Pandosia

Bruzia attraversava la Lagaria, Serra Maiori, il territorio di

Oriolo, fino a Sibari, oltre il Pollino, e la strada di penetrazione lungo la

valle dell'Acalandro.

L'attuale

città fortificata venne costruita per difendersi da eventuali invasioni saracene.

È tristemente nota quella di Abbas Ibn Fadhl, poi sconfitto da Ludovico II, e

Niceforo Foca. Un'altra più feroce invasione fu quella di Ibrahim Ibn Ahmed,

che mise a ferro e fuoco la Calabria,

soprattutto lungo la costa. Giorgio Toscano, nella sua Storia di Oriolo (1695),

probabilmente si riferiva a questo periodo per affermare che le popolazioni

della costa, per non essere sterminate dagli infedeli, si ritrassero "sotto

lo scoglio" di Oriolo, insediandosi nella contrada Ravita.

Poi costruirono

abitazioni a più piani… "che cinsero con mura merlate". Nel periodo

bizantino il consolidamento dello stato, la nuova organizzazione sociale, la

ripresa economica, il fervore monastico, recano un rinnovamento profondo e

trionfante (Quilici).

Il territorio

"si copre di una fitta rete di abitati, di città; i nuovi insediamenti

bizantini dei kastra e degli oppida, il carattere dell'espansione agraria legata

al sistema delle torri e dei casali fortificati testimoniano la fitta maglia di

tutela alla pace del territorio."

Atti notarili

fino al 1139 chiaramente

parlano del kastro di Oriolo. Nell'atto il nome di Oriolo è riportato

come "kastron Ourtzoulon". Negli atti successivi è riportato come

"kastron Ourzoulon" (1117),

"Ortzoulon" (1131),

Orgilon (1132),

Orghiolon (1186),

Ordeolum (1221-atto

di donazione di Federico

II di Svevia). Nel settembre del 1117 Mabilia,

contessa di Oriolo, donò al monastero della

SS. Trinità di Cava, al suo abate Pietro

ed agli altri fedeli la chiesa di S. Pietro di Bragalla con i casali e tutte le

pertinenze che possedeva nell'ambito del territorio di Oriolo. Con l'abbandono

dei territori da parte di Bisanzio cominciò la loro latinizzazione e

subentrarono le monarchie normanne.

Intorno

all'anno Mille Oriolo era già una "civitas" e, per come detto, sede

notarile. Della grandezza e importanza di Oriolo se ne ha riconferma da una

bolla del Papa

Alessandro II del 13 aprile 1068 inviata

ad Arnaldo, arcivescovo di Acerenza. Risultano appartenenti alla Sede

metropolitica le "città" di Venosa, Montemilone, Potenza,

Gravina, Matera, Tursi,

Virolo (Oriolo), con i castelli, pagliai, agglomerati urbani minori,

monasteri e cittadini.

Nel 1129 Oriolo

venne cinta d'assedio e presa da re Ruggero. Con un atto del 24 aprile 1221 Federico

II di Svevia donò al monastero dei Cistercensi di

Santa Maria del Sagittario "una grandiosa foresta" nel territorio di

Oriolo. Nel 1679 ancora

alcuni cittadini di Oriolo corrispondevano il terraggio al cardinale Vidone,

Commendatario dell'abbazia del

Sagittario. Nel 1246 Oriolo

era tenuto in subfeudo da Ruggero De Amicis, come è dichiarato da un protocollo

del 10 gennaio 1277.

Ruggero De Amicis, "feudatario di Cerchiara, Albidona, Orioli", era

uno degli alti funzionari siciliani più in vista e fu da ultimo Gran

Giustiziere. Partecipò alla congiura contro Federico II insieme a Pandolfo

di Fasanella, vicario generale in Toscana, ed ai fratelli Morra. La

congiura venne scoperta da Riccardo di Caserta e ai congiurati vennero

confiscati i beni. Ruggero morì nel 1248 e,

quindi, fu il figlio Corrado ad essere reintegrato nella baronia di Oriolo dopo

il perdono di Federico.

È opportuno

ricordare Ruggero De Amicis anche per il suo contributo alla Scuola Siciliana;

si scambiava, infatti, versi e ballate con Rinaldo d'Aquino, uno dei maggiori

rappresentanti di detta Scuola "fra i più grandi nella corte di

Federico".

Nel 1265 Oriolo

era posseduto da Carlo II d'Angiò. Dai registri angioini del 1276 si

evince che Oriolo contava 1025 abitanti. Nel 1278 era signore di Oriolo Calgono

della Marra.

Nel 1265 Oriolo

era posseduto da Carlo II d'Angiò. Dai registri angioini del 1276 si

evince che Oriolo contava 1025 abitanti. Nel 1278 era signore di Oriolo Calgono

della Marra.

I Della Marra

mantennero il possesso feudale fino all'inizio del XV secolo. Oriolo, infatti,

nel 1403 era

già posseduto dai Sanseverino,

principi di Salerno e

Grandi di Spagna,

i quali, però, capeggiarono una congiura e il feudo venne incamerato dalla

Regia Corte. Oriolo continuò ad essere demanio regio

sotto Giovanna I, re Ladislao, e Giovanna II. Alla morte di Ladislao (1414) i

cittadini di Oriolo si ribellarono. La regina Giovanna, con atto del 14 ottobre 1414,

concesse l'indulto e

in seguito dette agli oriolesi il privilegio di essere esenti dalla giurisdizione dei

regi governatori e dal Giustizierato della Provincia di Vallograto e Terra

Giordana.

Il 3 giugno 1428 Ludovico

III "compatendo i danni subiti dalla Università a causa delle guerre con

incendi, distruzione di case, riconoscendo la diminuzione della popolazione per

il trasferimento in altri luoghi" e soprattutto per la fedeltà e la

devozione alla corona, concedeva numerosi sgravi fiscali. Negli atti di Ludovico

III non c'era più la dicitura: "della nostra terra di Oriolo", ma

semplicemente "Terrae Ordeoli" a significare che era estinta la

giurisdizione regia. Cominciava quella baronale; infatti il feudo di Oriolo passò

poi ai Sanseverino che si macchiarono nuovamente del reato di ribellione ma,

"ridotti alla fedeltà", in data 17 gennaio 1461,

supplicarono il re affinché "si degnasse di fare indulto ad

essi, Signori sudditi e vassalli". Chiesero ancora la riconferma e la nuova

concessione delle città, terre e castelli, dei beni burgensatici e feudali.

Ferdinando

I d'Aragona, detto Ferrante, restituì i beni ai Sanseverino, dando a

Giovanna la Terra di Diano, a Roberto il principato di Salerno, a Barnabò Corigliano,

Casalnuovo, Amendolara ed

Oriolo in Calabria Citra. Durante la guerra fra Carlo V e Francesco I Oriolo subì

per 25 giorni l'assedio delle truppe francesi, comandate dal generale Odet de

Foix, visconte di Lautrec (1485-1528).

Successivamente

Francesco I venne sconfitto da Carlo V, che ridonò il feudo ai Sanseverino.

Dopo l'ennesima congiura, nel 1552,

l'imperatore Carlo V processò e dichiarò fellone Ferdinando Sanseverino,

colpevole di "lesa maestà". Il feudo di Oriolo venne incamerato dalla Regia

Camera della Sommaria e poi venduto a Marcello Pignone, presidente

della stessa. Con decreto del 1º luglio 1553 la Regia

Camera fece la liquidazione delle rendite dei corpi feudali della

Terra di Oriolo e dei suoi casali. L'atto di vendita venne poi confermato e

ratificato da Filippo II il 12 aprile 1558.

Con il matrimonio fra

Aurelio Leone e Costanza di Sangro del Carretto i Pignone diventarono Pignone

del Carretto. Nel 1571 un folto gruppo di Oriolesi partecipò alla battaglia di

Lepanto. È doveroso ricordare Michele Angelo d'Uva che, insieme ad altri

volontari, seguì Don Giovanni d'Austria, figlio di Carlo V. A ricordo venne

introdotta in Oriolo la devozione e la festa della Vergine del Rosario,

celebrata la prima domenica di ottobre. Nel 1647, durante la nota rivoluzione di

Masaniello, i rivoltosi oriolesi occuparono il castello, danneggiando

suppellettili e saccheggiando tutto, dopo aver costretto il Pignone ad

arrendersi.

L'8 gennaio

1693 un evento tellurico interessò tutta la Calabria ed anche Oriolo, ma la

struttura urbanistica del borgo resse alle scosse. Oriolo, a partire dalla

formazione della sua struttura urbanistica civile, impreziosì nei secoli il suo

tessuto urbano con cellule finalizzate al culto religioso. Alcune di queste

erano e sono rimaste dei veri e propri monumenti nazionali, ma di alcune

strutture rimangono solo i resti che però archeologicamente testimoniano

l'importanza e l'efficace presenza storica.

La vita

religiosa in Oriolo ebbe la massima fioritura nel 1700. Esistevano allora 6

cappelle laicali, 3 congregazioni ed 1 confraternita. L'ultima confraternita,

quella di S. Giorgio, sopravviveva ancora nel 1926-29, avendo allora donato una

campana ancora oggi esistente e situata sui resti dell'antico campanile. Fra le

principali opere pie ricordiamo S. Maria le Virtù, S. Rocco, S. Giuseppe,

l'Annunciata, S. Michele, il Pio Monte dei Morti con un ammontare

dell'"annuo censo lordo di 57 ducati e grana 68" (1819).

Un'altra

circostanza importante è la lettera di Giuseppe

Garibaldi indirizzata a Giuseppe Pignone del Carretto il 10

settembre del 1860, a lungo ignorata e portata alla pubblica attenzione solo nel

2011 da Vincenzo Diego, giornalista e già vicesindaco di Oriolo, alla vigilia

del 150º

anniversario dell'Unità d'Italia. Nel saggio si descrive il periodo che

va dal 27 gennaio del 1857 al 10 settembre del 1860. In quest'arco di tempo, il

marchese di Oriolo e principe di Alessandria, Giuseppe Pignone, che nasce l'8

maggio del 1813, tra le mura della fortezza di Oriolo, è sindaco di Napoli. Ferdinando

II, seguendo la tradizione di porre a capo della città patrizi

napoletani, lo aveva chiamato, dopo alcuni mesi di interregno, a succedere a Don

Antonio Caraffa di Noja. In tre anni il sindaco Pignone si occupò della

Capitale, come in pochi fecero nel passato; scrisse tra le altre cose anche il

cerimoniale della Casa Regnante, ma fu soprattutto il Sindaco della transizione

tra il vecchio ordine e il nuovo, come scrisse in una lettera Liborio Romano, ex

ministro borbonico e dall'8 settembre 1860 capo del governo del nuovo corso.

Il

Marchese di Oriolo si trovò a dover fronteggiare, assieme ai rappresentanti del

Governo borbonico, una situazione delicatissima. Bisognava gestire l'ingresso di

Garibaldi nella capitale del Regno, evitando tumulti e spargimenti di sangue,

così come raccomandato dal Re. Il 7 di settembre Pignone, assieme al generale

De Sauget, comandante della Guardia Nazionale, si recò a Salerno e dopo una

tumultuosa riunione, dove si misero a punto gli ultimi accordi col generale

delle camicie rosse, si partì per raggiungere Cava dei Tirreni, alle 11, per

poi salire sul treno con destinazione Napoli. Il compito del Marchese di Oriolo

terminò con l'arrivo di Giuseppe Garibaldi nella città che fu di Francesco II.

Poche ore dopo, il giorno 8, il Sindaco rassegnò le dimissioni. Garibaldi

avrebbe voluto mantenere il Principe D'Alessandria al suo posto, ma Pignone

aveva giurato fedeltà al Re. Allora, il 9 settembre, Garibaldi, con decreto,

nomina il suo successore, Andrea Colonna, ma al Sindaco che si ritirava gli

indirizzò una lettera, pubblicata anche negli "Atti del Governo",

dove si leggono l'ammirazione e la gratitudine del Dittatore nei confronti di un

uomo coerente e capace; secondo altri, invece, Pignone fu un opportunista. Il

Regno delle Due Sicilie, anche con il contributo di un figlio di Oriolo e

dell'Alto Ionio, si avviava a diventare parte di un nuovo Regno, quello

d'Italia. Una nuova avventura per milioni di meridionali, un'avventura che

ancora oggi, a quasi 150 anni, fa discutere, ma che nel bene o nel male ha

segnato la vita sociale, economica e politica del meridione e del nostro Paese.

Il Principe di Alessandria e Marchese di Oriolo si spense a Portici nel 1894. I

solenni funerali furono celebrati nella Regia Cappella monumentale del tesoro di

San Gennaro.

Nel 1931 Oriolo

raggiunse i 5000 abitanti ed era allora il centro più popolato dell'Alto Ionio.

Dal Medioevo fino agli anni sessanta del Novecento Oriolo era il maggiore centro

dell'Alto Ionio

Cosentino, unico centro della zona in cui fossero presenti l'istruzione

superiore, un distretto sanitario e altri servizi di base. Oriolo ha visto più

che dimezzare la sua popolazione in meno di un secolo: nel 2019 aveva circa 2000

abitanti, mantenendo comunque la sua vocazione turistica già sviluppata dalla

seconda metà del Novecento, anche grazie al teatro all'aperto "La

Portella". Nel 2022 Oriolo possiede circa 1700 abitanti

Parrocchiale

di San Giorgio

La chiesa di

San Giorgio, Chiesa Madre di Oriolo, è un luogo di culto di origine normanna,

adiacente al Castello. Venne ampliata e adornata nel Settecento. Al suo interno,

a tre navate, è conservata una statua della Madonna col bambino risalente

al 1581, e

di guardia all'ingresso, due leoni del 1264.

Sparse

qua e là nel centro storico vennero costruite cappelle devozionali sia da parte

di privati che dell'Università. Si citano la cappella di S. Francesco di Paola,

inserita nel palazzo Toscani, di S. Michele, oggi distrutta e sull'omonima

piazzetta, della SS. Annunziata ius

patronato dell'Università, nelle vicinanze della Chiesa madre.

Quest'ultima fu ed è il centro della religiosità del comunità di Oriolo. Il

titolare è san Giorgio, da sempre protettore di Oriolo.

Sparse

qua e là nel centro storico vennero costruite cappelle devozionali sia da parte

di privati che dell'Università. Si citano la cappella di S. Francesco di Paola,

inserita nel palazzo Toscani, di S. Michele, oggi distrutta e sull'omonima

piazzetta, della SS. Annunziata ius

patronato dell'Università, nelle vicinanze della Chiesa madre.

Quest'ultima fu ed è il centro della religiosità del comunità di Oriolo. Il

titolare è san Giorgio, da sempre protettore di Oriolo.

Nel 1860 venne

"nominato" nuovo patrono san Francesco di Paola. La devozione al Santo

di Cappadocia venne importata nel periodo delle Crociate e la tradizione vuole

che siano di questo Santo i resti del cranio, oggi venerati e conservati in un

reliquiario di argento settecentesco, ma nel seicento sicuramente posti dentro

lo scudo della statua d'argento.

Nel 1461 la

chiesa era già un grosso impianto, costituito da due navate. Alla presenza di

"molti ufficiali e regi consiglieri" venne in essa letto l'atto di

clemenza di Ferdinando

I d'Aragona, figlio di Alfonso

il Magnanimo, nei confronti dei Sanseverino. Durante la rimozione del

pavimento, nel corso del primo intervento di consolidamento dello stabile da

parte della Soprintendenza di Cosenza venne alla luce il colonnato del primo

impianto. L'elenco degli Edifici Monumentali del Ministero dell'Educazione

Nazionale (Roma 1938) riporta alla voce Oriolo: Chiesa arcipretale di S. Giorgio

Martire, al corso Vittorio Emanuele, per gli avanzi dell'antica torre campanaria

in pietra vista (secolo XV), e per il portale con cimasa e bassorilievi del Crocefisso

e santi. La chiesa, oggi a tre navate perché ampliata nella seconda metà del

Settecento, conserva importanti opere d'arte.

Ex-monastero

francescano

Nella metà del

Quattrocento nel luogo della Ravita ed a ridosso del Borgo venne costruito il

convento dei Minori claustrali del 3º Ordine di San Francesco d'Assisi. Detto

convento, fino al 1691, dette ben sette padri provinciali fra cui Padre

Bonaventura, morto in odore di santità. Era depositario della reliquia di san

Francesco di Paola che padre Dionigi Colomba portò dalla Francia, quale dono

della regina Caterina dei Medici. Tempo addietro è stata individuata

dall'allora assessore alla cultura del Comune di Oriolo la cappella di famiglia

di padre Colomba, oggi indicata da una lapide commemorativa. Un atto notarile

del maggio 1680, ritrovato dal prof. Vincenzo Toscani, ci indica che in detto

anno la reliquia era già in Oriolo.

Manca pertanto

nell'elenco stilato il 6 dicembre 1808 da mons. Danicourt, per delega del

vescovo di Tours. Il convento dei terziari venne soppresso con decreto del 7

agosto 1809. Oggi, dell'antico convento rimangono pochi resti. Ai margini del

Centro storico, "extra moenia", fu costruita la chiesa di Santa Maria

delle Virtù cui fu annesso un ospedaletto, frutto del testamento di Fernando

Carmando, morto nel 1640. Sia la chiesa che l'ospedale erano ius

patronato dei Buoni Fratelli di S. Giovanni di Dio per cessione del

diritto da parte dell'Università di Oriolo. Sulla facciata dell'attuale

chiesetta campeggiano lo stemma dei Pignone e quello francescano, datati 1651.

Palazzo

Santo Stefano (XVI secolo)

Il

maestoso edificio, realizzato nel XVI secolo, fu antica residenza estiva della

famiglia Pignone del Carretto, marchesi di Oriolo. Oggi è proprietà privata.

Castello

Addossato alla

catena del Pollino che degrada dolcemente verso il mar Jonio, sorge il maestoso

castello di Oriolo. Con la sua pianta quadrangolare e le torri in stile

normanno, sovrasta il paese come se volesse difenderlo da mano nemica.

L’origine di questa costruzione è incerta ma la si può collocare in un

periodo anteriore al 1200 poiché nel 1221 essa era già posseduta da Federico

II di Svevia.

Porta la firma

di Federico II di Svevia, l’atto del 24 aprile 1221 con l’imperatore di

Svevia donò al convento dei Cistercensi di S. Maria del Sagittario “una

grandiosa foresta” nel territorio di Oriolo. Ed è qui che è collocato il

castello-fortezza feudale, una delle più importanti strutture, perfettamente

conservate, dell’intero sistema di torri di guardia e castelli della costa

jonica. Il primo impianto normanno-svevo era a forma trapezoidale snodandosi

intorno alla torre quadrata; constava del piano militare, del piano nobile e di

quello della servitù.

Alla caduta

della dinastia Sveva, il castello passò sotto il dominio di Carlo D’Angiò;

successivamente fu proprietà di un erede del ramo Ruffo-Sanseverino. Tra il XIV

e il XVII secolo il castello passò alternativamente dai possedimenti dei

Signori di Oriolo ai possedimenti della corona. Nel 1528 la costruzione fu

venduta al Marchese Marcello Pignone, la famiglia Pignone lo possedette fino al

1899, anno in cui fu acquistato dalla famiglia Soria che ne detenne i diritti

fino al 1977, allorquando il castello venne acquistato dal Comune di Oriolo che

l’ha reso monumento nazionale.

La necessità

della sua ricostruzione fu dettata dall’esigenza di difendersi da eventuali

invasioni saracene. La città fortificata, già di per sé sicura, aveva bisogno

di un centro di difesa che la rendesse inespugnabile. Inizialmente il castello

aveva quattro torri angolari cilindriche ed il mastio, attorno a cui si snodava

il corpo di fabbrica. Oggi, insieme alla vecchia struttura, restano tre torri,

compreso il mastio.

Dalla metà

dell’800 manca un piano, come si evince da un esame attento del sottotetto,

come ancora è viva la memoria storica del crollo, negli anni trenta, di un

terzo del manufatto. L’abbassamento in altezza della struttura fu dettata da

motivi sismici. Il periodo normanno, maggiormente interessato alla costruzione

di fortezze, fu quello di Roberto il Guiscardo che, conquistata la Calabria,

intorno al 1050 e dopo l’accordo di Melfi del 1059 con Papa Niccolò II,

divenne Duca di Puglia e di Calabria.

Fino al 1085,

anno della morte, Roberto spese tutte le sue forze per fortificare il regno. Nel

1265 era già posseduto da Carlo II d’Angiò. Dopo la rivolta dei baroni cui

era parte integrante il Signore di Oriolo, Barnabò Sanseverino, il castello

passò ai Pignone.