|

Paola è

il più grande centro del Tirreno

Cosentino, nota per essere la Città di San

Francesco: Santo

della Cristianità, Patrono della Calabria e della Gente di Mare.

È una nota

meta turistico-balneare, visitata annualmente da migliaia di turisti che

scelgono Paola per le sue spiagge e

per il suo patrimonio storico-architettonico-religioso, come: il Santuario

di San Francesco, la Chiesa

del SS. Rosario, la Chiesa

di Montevergine, la Chiesa

Ipogea di Sotterra, l'Arco di San Francesco, la Torre

del Castello, la Fontana

Monumentale "dei Pisciarieddi", la Fontana

Monumentale dei Sette Canali, la Badia, il Duomo

(Chiesa della SS. Annunziata), la Chiesa

di San Michele Arcangelo e molti altri.

Dal 2021 Paola

è la Città dell'Olivo

Bianco.

STORIA

- La documentazione sull'origine del nome

dell'odierna città di Paola è piuttosto scarna e compare sul finire dell'XI

secolo, quando viene menzionato il tenimentum Paulae all'interno dei

possedimenti del notabile normanno Roberto Bohon di Fuscaldo.

A partire dalla

metà del XVI secolo, numerosi eruditi hanno tentato di risalire all'origine del

nome della città. Fra

questi, il primo fu il sacerdote Gabriele Barrio il quale, sulla scorta

dell'opera dello storiografo Stefano Bizantino (che riprendeva, a sua volta,

Ecateo di Mileto), identificò, per assonanza con il moderno toponimo, l'antico

insediamento enotrio di Patycos con la città di Paola.

- Con la

conquista romana della Calabria,

un console romano di nome Lucio

Emilio Paolo stabilì la propria residenza nella città calabrese.

Da qui deriverebbe il nome Paola.

- Nella lingua

latina la parola Pabula vuol dire terra da pascolo. Da alcuni

documenti importanti si è appreso che Paola era un casale di Fuscaldo,

amministrato dai marchesi Spinelli

di Fuscaldo. Il suo territorio, ricco di vegetazione, era usato

soprattutto per il pascolo degli animali.

Tra queste

ipotesi la più accreditata dagli storici è proprio quest'ultima, che a

differenza delle altre due è avvalorata da testimonianze storiche.

Tra il IV e il

III secolo a.C., il territorio di Paola ricadeva, con buona probabilità, nel

comprensorio rurale dell'oppidum brettio di Clampetia, che recenti

studi hanno identificato con il centro storico dell'attuale comune di San

Lucido. Qui, infatti, nel corso dei lavori per il rifacimento della

pavimentazione della Chiesa dedicata a S. Giovanni Battista alla fine degli anni

'80, furono scoperti i resti di un abitato ellenistico composto da alcuni vani

abitativi con funzioni produttive, tra cui spiccavano numerosi pesi da telaio e

i resti di una fornace per la produzione di manufatti ceramici databili al

medesimo periodo. Sulla base degli studi condotti nel territorio di San Lucido,

anche quello di Paola doveva essere costellato di piccole fattorie produttive

legate alla coltivazione dell'olivo e della vite, favorite dalle condizioni

geomorfologiche. Deboli tracce di questa presenza sono attestate dal

rinvenimento di ossa e frammenti ceramici recuperati durante scavi archeologici

condotti nel cortile del complesso monastico di Badia Luta, in occasione dei

lavori di restauro occorsi alla fine degli anni '90.

Successivamente Clampetia,

insieme ad altri centri bretti della regione, prese parte al secondo conflitto

romano-cartaginese, venendo infine conquistata negli ultimi anni dello stesso

conflitto. La vittoria di Roma sui cartaginesi segnò la fine dell'indipendenza

politica dei populi indigeni della Calabria e la scomparsa delle

fattorie.

L'influenza

romana avviò presto un imponente processo di ristrutturazione agricola delle

campagne calabresi e nuove coloniae furono fondate per controllare i

nuovi territori assoggettati. Sui fertili terrazzi costieri di tutta la regione

furono edificate numerose villae, dotate di ricche residenze con bagni o

terme (pars urbana) per il dominus e la sua familia, di alloggi

per i dipendenti e gli schiavi (pars rustica ed ergastula), di

impianti per la trasformazione e grandi magazzini lo stoccaggio delle derrate

agricole (pars fructuaria e horrea).

Una di queste

grandi villae è stata scoperta nei primi anni '80 in contrada Cutura,

alla periferia nord di Paola. L'edificio, ancora oggi parzialmente conservato e

quasi del tutto inesplorato, occupa la sommità di un terrazzo costiero che si

eleva alcune decine di metri sul livello del mare. Le strutture della villa poggiano

su un'imponente sostruzione in muratura realizzata per regolarizzare il pendio

naturale del medesimo terrazzo (basis villae), con la pars urbana affacciata

sul mare e il cui paramento esterno era intramezzato da una serie di nicchie che

dovevano ospitare un ciclo di statue, rendendo il complesso ancora più

maestoso. La pars urbana contemplava anche un bagno (balneum) o un impianto

termale privato, a giudicare dalle numerose suspensurae rinvenute nel

sito.

Sul versante

interno del terrazzo costiero, verso le colline circostanti, si trovava

probabilmente la pars fructuaria della villa, con impianti per la

lavorazione delle olive e dell'uva, come documentato dai numerosi frammenti di

macine in pietra vulcanica e un frammento di pressa litica per la pigiatura

rinvenuti, nonché le numerose anfore da trasporto prodotte in loco ed emerse da

piccoli saggi di scavo effettuati nel 2002 dalla Soprintendenza Archeologica

della Calabria.

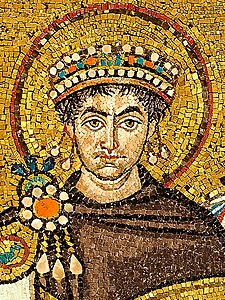

Nel 395 con

la morte dell'imperatore Teodosio ci

fu la scissione dell'Impero

romano, che fu diviso in due, Impero

romano d'Occidente e Impero

romano d'Oriente. Il primo fu affidato al figlio minore di Teodosio, Onorio;

il secondo al figlio maggiore dell'imperatore, Arcadio.

L'impero bizantino comprendeva parte dell'Italia

centrale, l'Italia

meridionale e l'Asia

minore, quindi anche il territorio di Paola diventò possedimento

bizantino, questo determinò anche il passaggio di queste zone al culto

ortodosso. Nel 395 con

la morte dell'imperatore Teodosio ci

fu la scissione dell'Impero

romano, che fu diviso in due, Impero

romano d'Occidente e Impero

romano d'Oriente. Il primo fu affidato al figlio minore di Teodosio, Onorio;

il secondo al figlio maggiore dell'imperatore, Arcadio.

L'impero bizantino comprendeva parte dell'Italia

centrale, l'Italia

meridionale e l'Asia

minore, quindi anche il territorio di Paola diventò possedimento

bizantino, questo determinò anche il passaggio di queste zone al culto

ortodosso.

Il regno di Giustiniano fu

segnato da una continua lotta per il predominio sul territorio italiano contro

gli Ostrogoti prima

e i Longobardi poi. Nel 536 i possedimenti bizantini erano ridotti all'Esarcato

d'Italia, alla Repubblica

di Venezia, al Ducato

di Napoli, alla Sardegna e

alla Corsica,

alla Sicilia e

al Ducato di

Calabria. Nei secoli successivi i bizantini si trovarono a fronteggiare

le invasioni di Arabi e Saraceni,

a seguito di queste invasioni la Sicilia cadde in mano araba e il Ducato di

Calabria fu costantemente flagellato dagli islamici. Proprio in questo periodo

la Calabria divenne l'angolo preferito del crescente monachesimo italo-greco, i

monaci, in seguito alla conquista araba della Sicilia, si trovarono costretti a

vivere in continuo pericolo, così la abbandonarono per stabilirsi in Calabria,

soprattutto lungo il versante tirrenico.

Nel territorio

di Paola monaci di S.

Basilio, in particolare dell'Ordine

Basiliano di San Giosafat fondarono due monasteri, uno nella località Badia,

consacrato a S. Maria della valle di Giosafat e delle Fosse, l'altro sul

versante nord del territorio, consacrato a S. Michele Arcangelo. Da

un'analisi architettonica, storica e rituale possiamo capire che siamo di fronte

ad un tipo di monastero denominato Laura. Questi centri religiosi avevano

una funzione di controllo sulla popolazione in collaborazione con il feudatario

locale, il potere religioso ed il potere costituito collaboravano per ottenere

il rispetto e la devozione che pretendevano dai cittadini per lo sviluppo della

società dell'epoca. Nell'anno 1110 la moglie del feudatario di Fuscaldo Roberto

de Bubum fece una donazione scritta ai monaci del monastero di S.Maria delle

Fosse. Grazie a questa donazione i monaci ottennero in concessione il

possedimento dove avrebbero poi eretto il monastero, un antico mulino ad acqua,

del bestiame e dei contadini per la lavorazione della terra. Con questa

donazione Sica (vedova di Roberto di Bubum) tentò di favorire l'opera dei

religiosi verso la popolazione, ottenendo, anche, l'obbedienza di questi.

Intorno all'anno

1000 d.C. a bordo dei possenti drakkar arrivarono

in Italia i Normanni,

un popolo di guerrieri provenienti dalla Scandinavia.

Essi erano

guidati da Guglielmo

d’Altavilla, detto braccio di ferro e da suo fratello Drogone.

In breve tempo questi condottieri tolsero ai bizantini il dominio dell'Italia

meridionale, iniziando dalla Sicilia. Nel 1050 arrivò

in Calabria Roberto

d’Altavilla, detto il guiscardo, raggiunto nel 1057 da

suo fratello Ruggiero.

I due iniziarono ad assediare le principali città della Calabria, trovando

dapprima l'opposizione del papato.

Nella battaglia

di Civitate l'esercito di volontari guidato da Leone

IX subì una disfatta totale e lo stesso pontefice fu catturato dai

Normanni. Con l'arrivo degli scandinavi tutte le diocesi ortodosse furono

convertite in diocesi cattoliche, così Papa

Niccolò II decise di stringere un'alleanza con i nuovi padroni del

meridione e nel 1059 a Melfi investì

solennemente Roberto il Guiscardo del titolo di ‘'Duca di Puglia, Calabria e

Sicilia'’. La città di Paola deve ai Normanni la costruzione del ‘'Castello

di Paola'’ intorno all'anno 1110

d.C. Questa roccaforte fu eretta usando malta e arenaria, in una

posizione strategica che sovrastava la città e aveva lo scopo di difendere

monaci e abitanti dai soldati che passavano attraverso il territorio paolano.

Durante il

regno di Federico

II di Svevia la Calabria raggiunse uno dei suoi momenti di maggiore

prosperità. Il sovrano aveva la sua residenza a Melfi,

in Basilicata. Egli fece costruire il castello e il Duomo

di Cosenza e la fortezza di Rocca

Imperiale sullo Ionio.

I calabresi rimasero sempre fedeli agli Svevi,

anche dopo la morte di Corradino

di Svevia ucciso per ordine di Carlo

I D'Angiò, che prese il potere a Napoli.

Anche Paola beneficiò di questo periodo prosperoso. La cittadina iniziò

progressivamente ad ingrandirsi fino a che, quando la Calabria passò dal

dominio Svevo a

quello Angioino divenne

feudo, e fu affidato alla famiglia Ruffo.

Nel 1418 Polissena

Ruffo sposò il duca

di Milano Francesco

Sforza, portando anche in dote il territorio Paolano. Polissena morì

avvelenata da uno degli zii nel 1420 senza

dare eredi al duca di Milano, Paola e gli altri paesi che aveva portato in dote

tornarono quindi alla sua famiglia. Il feudo di Paola fu portato nuovamente in

dote da Covella,

sorella minore di Polissena, quando sposò Giovanni Antonio Marzano. Dalla loro

unione nacque Marino

Marzano, che fu spogliato del feudo per aver congiurato contro il Re di

Napoli Ferrante

d'Aragona.

Con

l'arrivo degli Aragonesi Paola

raggiunse lo status di Città,

fu proclamata tale da Ferdinando

II di Aragona. Durante lo sbarco, avvenuto nel 1283,

gli abitanti della contrada Fosse, per evitare di essere coinvolti negli

scontri, si trincerarono nelle zone limitrofe al Castello di Paola,

scombussolando gli equilibri che ruotavano intorno all'antica abbazia della loro

contrada. Il monastero andò incontro quindi ad un inevitabile declino,

nonostante il prodigarsi degli ultimi abitanti e dei monaci. Con

l'arrivo degli Aragonesi Paola

raggiunse lo status di Città,

fu proclamata tale da Ferdinando

II di Aragona. Durante lo sbarco, avvenuto nel 1283,

gli abitanti della contrada Fosse, per evitare di essere coinvolti negli

scontri, si trincerarono nelle zone limitrofe al Castello di Paola,

scombussolando gli equilibri che ruotavano intorno all'antica abbazia della loro

contrada. Il monastero andò incontro quindi ad un inevitabile declino,

nonostante il prodigarsi degli ultimi abitanti e dei monaci.

Il 2 luglio 1555 la

città fu assediata dai Turchi, comandati da Dragut

Rais, il quale, dopo averla saccheggiata e incendiata, assalì il

Convento dei Frati

minimi fondato da San

Francesco e lo depredò. Ripresasi, la città continuò a vivere

come gli altri paesi della Calabria, ma andava sempre più ingrandendosi,

crescendo anche in importanza.

Il 18 ottobre

del 1806,

Paola subì l'occupazione da parte dei Francesi. Essi incendiarono e

saccheggiarono il Santuario

di San Francesco, che restò deserto. In seguito ad una legge emanata da Gioacchino

Murat nel 1809,

iniziò la soppressione di tutti gli ordini religiosi del regno

di Napoli, compreso il protocenobio dei Minimi di Paola, nonostante la

sua importanza, i conventi furono tutti convertiti ad altro uso, spesso

militare, le chiese passarono al clero diocesano e

tutti i beni clericali confiscati.

Dopo il Congresso

di Vienna (1815), Ferdinando

IV di Borbone fu restaurato sul trono di Napoli. L'anno successivo i

due regni di Napoli e Sicilia furono uniti nel nuovo Regno

delle Due Sicilie. Nel 1844 il

re Ferdinando II e

la sua consorte Maria

Teresa d'Asburgo visitarono Paola per voto. In seguito il re tornò il 29

ottobre 1852 accompagnato

dal principe ereditario, Francesco.

Durante

il risorgimento,

Paola partecipò al movimento di Garibaldi. L'eroe

dei due mondi, tuttavia, non passo dalla città, a differenza dei suoi Garibaldini.

Essi furono persino aiutati dal Comune quando le truppe comandate da Nino

Bixio e Giacomo

Medici s'imbarcarono per raggiungere Garibaldi a Napoli. Prima della

costruzione della Ferrovia

Paola-Cosenza nel 1910,

il porto di Paola era molto trafficato, i piroscafi provenienti da Napoli e Messina erano

carichi di merci e viaggiatori e il commercio fiorente. Vi nacque l'ultimo

segretario del Partito Fascista, Carlo Scorza.

Monumenti

e luoghi d'interesse

La

cittadina è una delle mete del turismo religioso

in Calabria.

Fra i principali luoghi di interesse si segnalano il Santuario

di San Francesco, la Badia, la chiesa cosiddetta di Sotterra (nella località

omonima — già Gaudimare — con dipinti di cui quelli più antichi sono

variamente datati ai secoli altomedievali), rovine romane, Palazzo Scorza,

il castello di Paola.

Il

27 marzo si celebra la nascita di san

Francesco di Paola, mentre il 2 aprile (festa canonica del Santo di Paola) la

morte. I solenni festeggiamenti in onore di san Francesco si tengono dal 1° al

4 maggio, con diverse processioni a terra e a mare del "busto" del

Santo e del mantello. La tradizione vuole che un barcaiolo si rifiutò

di traghettare san Francesco dalla costa calabra a Messina ed il Santo

attraversò lo stretto con il proprio mantello. San Francesco è stato

proclamato oltre che patrono della Calabria anche patrono della gente di mare.

Il 4 maggio 2008 si sono conclusi i festeggiamenti per il V centenario

della morte di san Francesco.

In

merito agli elementi di pregio storico-religioso e culturale occorre ricordare

che il secolo XVI fu senz’altro il periodo d’oro per Paola, grazie

specialmente a san Francesco, i cui fedeli provenienti da ogni parte della

Calabria. Per questo motivo si ebbe un incremento urbanistico notevole per quei

tempi. La città espandendosi venne abbellita nei palazzi, nelle strade e nelle

fontane. In poco meno di un secolo si delineò una febbrile attività edilizia

ed artistica.

Oltre

al Santuario di San Francesco di Paola, le chiese e i conventi presenti a Paola

sono comunque numerosi.

Cattedrale

della SS. Annunziata

Nel

centro storico di Paola, al culmine di una scalinata, vi è la chiesa matrice

dell’Annunziata, considerata il Duomo della città del Cosentino. Nel

centro storico di Paola, al culmine di una scalinata, vi è la chiesa matrice

dell’Annunziata, considerata il Duomo della città del Cosentino.

L’edificio

fu costruito in epoca normanna, come dimostrano alcuni fregi più antichi, ma

l’impianto della struttura fu completamente ricostruito nel Quattrocento in

stile gotico: gli affreschi più antichi risalgono proprio al XIV e XV secolo e

sono stati oggetto di un recente restauro che ha permesso di riportarli alla

luce.

Diversi

furono i rimaneggiamenti, il più importante dei quali nel Settecento che conferì

alla Chiesa un aspetto baroccheggiante. Tale caratteristica è visibile già

nelle decorazioni della facciata in tufo locale, che presenta due volute oggi

purtroppo non ammirabili pienamente per via dello stipite della cappella del

Purgatorio e della copertura dell’antistante pronao.

L’interno,

a tre navate, è molto più ricco. Le arcate che le suddividono sono sorrette da

pilastri in tufo in stili diversi secondo i canoni più puri dell’architettura

gotica, a cui rimandano anche le finestre ogivali in stile pre-rinascimentale.

Il bell’altare maggiore è sormontato da una pala raffigurante

l’Annunciazione della Vergine in olio su tavola ed impreziosita da una cornice

in legno dorato che pare sia opera del Santafede, artista calabrese del

Seicento.

Sono

molte altre le opere pittoriche presenti nella chiesa e risalenti ai secoli XV e

XVIII, attribuite ad artisti come Francesco Curia, Giuseppe Pascaletti o Dirck

Hendricksz. Pregevole anche il coro in legno, finemente intagliato con fregi

barocchi da artigiani fuscaldesi a fine Settecento.

Nell’adiacente

Cappella della Confraternita del Suffragio troverete, tra le altre cose,una

scultura dell’Ecce Homo ed una tela di Maria del Suffragio. A destra, invece,

troverete il battistero in legno con base in pietra lavorata al cui interno è

custodito il fonte battesimale anch’esso in pietra decorata e con croci

gemmate.

Chiesa

di Sotterra

La Chiesa

di Sotterra è una

chiesa interrata o ipogea (da qui il nome di Sotterra),

cui si accede grazie ad una scala che parte dal portico della

sovrastante la Chiesa del Carmine.

Poche

sono le notizie certe riguardo all'origine e ai motivi della scomparsa della

chiesa, la datazione e gli autori degli affreschi,

o il significato di alcuni elementi strutturali. Il rinvenimento della chiesa

risale al 1874, grazie a Giovanni Battista Moscato da San Lucido, che

ne diede notizia nel 1889, ma soltanto dal 1926 in poi appaiono

le prime descrizioni dettagliate. La prima esplorazione scientifica fu eseguita

da Claudio Ricca della Soprintendenza del Bruzio e della Lucania nel 1925.

Le

origini della chiesa restano tuttavia sconosciute. La sua architettura ricorda

una primitiva basilica paleocristiana di epoca romana, intorno al IV

secolo, grazie anche alla presenza di cocci di antiche tegole di età

imperiale tardo-romana e reperti fittili di epoca precedente alla costruzione

bizantina, ma l'ipotesi viene generalmente scartata, poiché i reperti

potrebbero essere preesistenti alla costruzione della chiesa. Altri ipotizzano

che la basilica sia stata edificata prima della diffusione del monachesimo bizantino

in Calabria, o da monaci profughi dopo il 750, dopo le persecuzioni

iconoclastiche di Costantinopoli e dell'Oriente. Ancora, si pensa

all'ambito longobardo, permeato ancora dalla cultura bizantina, sotto il dominio

dei Longobardi di Benevento, tra il VIII e il IX

secolo, ma l'affermazione del dominio bizantino su tutta la Calabria farebbe

posticipare la fondazione della chiesa al IX-X secolo.

La

combinazione di due eventi storici colloca la datazione più probabile tra i

secoli IX e X:

il ripristino del dominio di Bisanzio su tutta la Calabria e la conquista

araba della Sicilia, che favorì l'insediamento sulle coste tirreniche calabresi

di molti monaci italo-greci o di origine bizantina. Una lapide che era stata

collocata sopra il portale della Chiesa del Carmine afferma che la chiesa fosse

sotterrata a causa delle incursioni islamiche:

- Sacram

hanc aedem

- Virgini

Beatissimae de Carmelo

- quam

- etiam

venerabantur olim

- a

tetra Mahometismi incursione vexati

- hic

sub terra Prisci

- dicatam

- huius

Page aedificavere

- anno

MMCCCLXXXII

- Agricolae

pii

"Nell'anno

1882 i pii agricoltori di questa contrada edificarono questo santuario alla

Beatissima Vergine del Carmelo che anche gli antichi una volta veneravano qui,

sotto terra, oppressi dalla incursione del Maomettismo".

La

datazione tra il IX e il X secolo è favorita sia dai dati storici che dalla

datazione degli affreschi più antichi, quelli dell'abside,

non anteriore al IX secolo. Le osservazioni di Francesco Russo confermano

la collocazione della chiesa in epoca bizantina, mentre secondo Gregorio E.

Rubino la chiesa presenta soltanto tracce bizantine. Alfonso Frangipane cataloga

la chiesa di origine basiliana, ma ricostruita.

Il profilo storico e l'accurata ispezione strutturale dell'impianto rivelano che

originariamente la chiesa fu costruita fuori terra e solo successivamente

interrata a causa dell'abbandono dell'uomo e di frane e inondazioni del vicino

torrente Palumbo, probabilmente agli inizi del XVII secolo, come sostiene

anche Francesco Russo.

Architettura

- La

chiesa presenta una pianta ad aula leggermente asimmetrica composta da vano

presbiteriale ed endonartece,

con disposizione nord-sud. La lunghezza è di circa 16,30 m, dalla parete

dell'abside semicircolare a sud fino all'ultima campata a nord,

mentre la larghezza della navata è di 4,60 m e quella del presbiterio di

4,70 m. Quest'ultimo è sopraelevato di circa 20 cm rispetto alla navata; la sua

profondità è di 3,02 m mentre quella dell'abside è di 1,62 m. Nelle pareti

laterali, due mezze nicchie servivano forse per collocarvi delle icone. Il

centro del presbiterio ospitava originariamente un altare, che fu

trasferito nel fondo dell'abside. L'altarino a sinistra serviva per la

preparazione del pane e del vino per la celebrazione della messa; manca sul

lato opposto l'altarino del diaconicon,

destinato alla conservazione delle sacre suppellettili. A destra della porta

d'ingresso si trova una grande conca forse anticamente destinata al rito del battesimo per

immersione. Architettura

- La

chiesa presenta una pianta ad aula leggermente asimmetrica composta da vano

presbiteriale ed endonartece,

con disposizione nord-sud. La lunghezza è di circa 16,30 m, dalla parete

dell'abside semicircolare a sud fino all'ultima campata a nord,

mentre la larghezza della navata è di 4,60 m e quella del presbiterio di

4,70 m. Quest'ultimo è sopraelevato di circa 20 cm rispetto alla navata; la sua

profondità è di 3,02 m mentre quella dell'abside è di 1,62 m. Nelle pareti

laterali, due mezze nicchie servivano forse per collocarvi delle icone. Il

centro del presbiterio ospitava originariamente un altare, che fu

trasferito nel fondo dell'abside. L'altarino a sinistra serviva per la

preparazione del pane e del vino per la celebrazione della messa; manca sul

lato opposto l'altarino del diaconicon,

destinato alla conservazione delle sacre suppellettili. A destra della porta

d'ingresso si trova una grande conca forse anticamente destinata al rito del battesimo per

immersione.

La navata è

divisa in quattro campate da tre archi:

-

la prima campata si trova in corrispondenza del vano presbiteriale ed è a botte

lunettata, con al centro un lucernario di

forma quadrata;

-

la seconda campata si conclude con una volta

a crociera;

-

la terza campata, grazie a un grosso arco strutturale, sostiene la chiesa

superiore; la volta corrispondente

è a botte liscia;

-

la quarta ed ultima campata termina con un ultimo arco, tamponato dalla muratura

adiacente all'odierna scala d'accesso a quello che per Isnardi è un ipogeo e

per il Frangipane è una cripta.

Concentrati

soprattutto nella parete dell'ogiva dell'abside

e sulla parete frontale del presbiterio, si trovano molteplici fori circolari di

diverse dimensioni. Varie sono le ipotesi sull'utilizzo degli elementi fittili

nell'architettura medievale:

-

alleggerire il peso delle volte;

-

favorire la ventilazione e impedire l'umidità;

-

migliorare l'acustica: ad esempio i vasi acustici sono costituiti da piccole anfore o

piccole brocche integre murate nelle pareti, in ceramica costituita da

un impasto rosso mattone;

-

sostenere le lampade votive.

Nulla

esclude la coesistenza di usi diversi degli elementi fittili.

Gli

affreschi costituiscono l'elemento più pregiato della Chiesa di Sotterra, ma

ancora si discute sulla loro datazione e fattura. Occupano l'abside e il

presbiterio, ma non la navata.

Originariamente,

gli affreschi dell'abside erano due: il primo nella volta, separato dal secondo

nel cilindro da una fascia policroma a

motivi geometrici.

Il

primo si trova in pessimo stato conservativo, a causa di pesanti infiltrazioni

d'acqua: sono appena visibili alcune tracce di un Cristo seduto

in trono circondato da due Angeli.

Il

secondo si trova in un miglior stato conservativo; si trova al di sotto della

fascia policroma sopracitata e al di sopra di un'altra fascia dai motivi fitomorfi,

sovrastante l'altare in pietra. L'affresco rappresenta l'Ascensione di Cristo tra

terra e cielo. La cornice al di sotto del Cristo è interrotta dal suo piede,

motivo tipico dell'iconografia medioevale: Cristo asceso in corpo, anima e

divinità ma ancora prossimo alla terra (con il piede). Inoltre nell'affresco

compaiono la Madonna, al centro, circondata da, per alcuni, Santi e Sante,

per altri, come il Verduci, sei Apostoli per lato, per esprimere il

concetto della totalità della Chiesa (alcuni identificano San Pietro e San

Paolo, rispettivamente a destra e a sinistra di Maria). Le figure sono allineate

frontalmente, ieratiche, a rappresentare astrazione dal mondo ed elevata

spiritualità; alcune hanno tratti ben visibili, altre hanno contorni sfumati,

il capo circondato da un'aureola e sono vestite di abiti solenni. Hanno il

dito alzato, a indicare il trono di Cristo, e le palme delle mani rivolte verso

l'alto in segno di pace. I volti sono scarni, com'è tipico della pittura

bizantina. La posizione dei Santi al di sotto della Majestas Domini rappresenterebbe

i piedi del Signore, perciò si può pensare che tali affreschi siano la

traduzione pittorica dello scritto di San Paolo:

"La Chiesa è il corpo di Cristo: noi siamo le Sue mani, la Sua bocca e i

Suoi piedi in questo mondo".

Gli

affreschi del presbiterio sono divisi spazialmente e iconograficamente in due

gruppi, distinti tra secondo ciclo e terzo ciclo di affreschi. Gli

affreschi del presbiterio sono divisi spazialmente e iconograficamente in due

gruppi, distinti tra secondo ciclo e terzo ciclo di affreschi.

Il

secondo ciclo è costituito da due affreschi ai lati dell'abside, sulla parete

di fondo del presbiterio, e rappresentano il momento dell'Annunciazione.

A

sinistra è raffigurato l'Arcangelo

Gabriele, che annuncia il concepimento verginale a Maria: ha le braccia

incrociate sul petto, le mani aperte e dispiega ali dal fine piumaggio, che

interrompono la cornice dalle decorazioni geometriche. La sua figura contrasta

con lo sfondo dai motivi cosmateschi: è raffigurata in modo dinamico, il

capo rotato verso la Madonna, ed è vestita di abiti dalle linee eleganti e

flessuose lievemente rigonfiati, quasi mossi da una brezza. La sua veste è

elegante e sobria, bordata da una stola, quasi a delinearne il ruolo

sacerdotale, caratterizzata da croci patenti. Delle perline abbelliscono

capelli, scollo della veste e bordo delle maniche.

A

destra, è raffigurata la Madonna. Anche la Vergine emerge dal fondo cosmatesco:

è in posizione eretta, con il capo leggermente chino in avanti e rivolto

dolcemente verso l'Angelo; la mano destra è sul cuore mentre la sinistra

sorregge un libro. I tratti del volto ricordano il modello femminile greco;

vicino all'orecchio destro è presente una colomba stilizzata,

raffigurazione della Parola di Dio e dell'Annunciazione ma anche

simbolo della divina concezione attraverso l'orecchio (Atanasio in Egitto,

IV sec.: "Venite e vedete l'opera meravigliosa: la donna concepisce

nell'udito dei suoi orecchi"). La sua veste è ondulata, ornata da tre

stelle a otto punte in campo rosso - una sul copricapo, le altre due sulle

spalle -, simbolo della maternità divina; un orlo decorato impreziosisce il

bordo del corpetto e delle maniche, mentre il mantello blu è impreziosito lungo

l'orlo da una perlinatura a rilievo, simile a quella dell'Angelo. Un'analisi a raggi

UV conferma che entrambi gli affreschi dell'Annunciazione costituiscono un

unico ciclo pittorico con quelli dell'abside, poiché condividono un substrato

pittorico simile; l'Arcangelo e la Vergine sarebbero stati ridipinti

successivamente.

Il

terzo ciclo è caratterizzato dalla rappresentazione di due figure sacre

realizzate sulla parete laterale sinistra del presbiterio, sopra l'altare delle

offerte.

A

sinistra è raffigurata la Vergine Maria col Bambino, chiamata anche Madonna del

melograno, frutto raffigurato sul petto del Bambino, simbolo della benedizione

di Dio e, nell'Antico

Testamento, di buone condizioni di vita, in quanto uno dei più copiosi frutti

della Terra promessa. La sua rappresentazione è frequente nell'iconografia

cristiana, soprattutto nei secoli XV e XVI: le intense sfumature

di rosso rappresentano la passione di Cristo. Il modello teologico greco

della Madonna del melograno è però arricchito dalla presenza di un elemento

tipico del culto latino:

sull'angolo inferiore destro dell'affresco è raffigurato un orante a mani

giunte. La Madonna allatta il figlio (motivo della Madonna galactotrofusa,

diffuso nelle immagini bizantine), atto ricco di amore e spiritualità, col capo

inclinato verso il Bambino Gesù, e l'indice e il medio della mano sinistra a

favorire la fuoriuscita del latte, in modo premuroso, riducendo la fatica al

figlio. Il Bambino, a sua volta, asseconda il gesto materno con la mano

sinistra, possibile rappresentazione del sostegno di Cristo alla Chiesa che si

adopera per e si nutre di Cristo, in un circolo virtuoso tipico della teologia greca

che lega l'umano al divino. La rigidità del Bambino e lo sguardo inespressivo

ancora una volta riconducono all'arte bizantina.

A

destra si trova la figura di un Santo, molto probabilmente Sant'Antonio

Abate, racchiuso insieme alla Vergine e al Bambino in una sobria cornice rosso

porpora. Il Santo emerge in posizione eretta da uno sfondo dello stesso colore

della cornice, con il capo canuto circondato da un'aureola, ai cui lati restano

la lettera s a sinistra e la scritta ius a

destra, che guidano all'identificazione del Santo, cioè S. Antonius.

Le rughe solcano la sua fronte e il volto barbuto appare scavato dalla vita

eremitica e di penitenza. Con la mano sinistra si sorregge a un bastone, mentre

con la destra tiene una campanella, propria della sua iconografia.

La

pavimentazione è stata realizzata nello stesso periodo dell'edificazione della

chiesa. È costituita da tre tipi di mattoni: rettangolari, triangolari e

quadrati, di dimensione e colori vari.

Nella

navata si osserva che la pavimentazione è divisa in due metà longitudinali,

destra e sinistra, da una lunga fila di larghe lastre rettangolari di pietra

grigia, delimitate in quattro zone trasversali da tre strisce di grandi pietre

rettangolari dalle dimensioni più ridotte. Ogni zona, tranne quella dell'endonartece,

è divisa da lastre di mattoni policromi triangolarti e quadrati, tagliati ad

angolo retto e organizzati in modo da formare motivi geometrici.

Nel

presbiterio vi sono file alternate di pietre rettangolari grigie e triangolari

policrome, allineate verticalmente fino all'abside; intorno all'altare non c'è

traccia di pavimento.

È

un pavimento realizzato da materiale povero, ma di sorprendente eleganza

geometrica.

Nella

chiesa di Sotterra si trovano numerosi graffiti medioevali

che hanno prevalentemente "forma e funzione di natura simbolica,

riducendosi a puri e semplici signa",

e stilisticamente quindi si avvicinano ai graffiti preistorici o protostorici. I

contenuti sono devozionali, tipici della "graffitomania del

pellegrino" (croci, colombe, pesci...). È presente il signum

crucis, simbolo per antonomasia del Cristianesimo a partire

dall'Editto di Costantino. Tra i signa ancora visibili ci sono pesci,

colombe, e quella che sembra una galea, in prossimità di una croce di

Gerusalemme, testimonianza forse di un pellegrinaggio in Terra Santa. Ma vi sono

ancora molte altre figure, alcune mai descritte. Si può anche osservare la

raffigurazione di due uccelli riconoscibili dal piumaggio stilizzato, l'uno di

fronte all'altro, forse a significare l'incontro, oppure il candore che si nutre

di amore verso il prossimo e verso Dio, suggerito dall'atto di beccare uno

stesso frutto, o ancora, infine, forse l'interpretazione più appropriata,

simboleggiano la vigilanza di San Matteo e di San Luca.

- Santuario

di San Francesco

Il santuario di San Francesco di Paola sorge nella parte alta e collinare della

cittadina, in una valle costeggiata dal torrente Isca e ricca di vegetazione. È

meta di pellegrinaggio da tutto il sud Italia, specialmente dalla Calabria,

di cui san Francesco è patrono. Custodisce parte delle spoglie del santo (le

restanti si trovano a Tours in Francia).

Davanti

al santuario vi è un ampio piazzale, al limite del quale si erge la

facciata principale del tempio. A destra dell'ingresso principale, vi è un

arco tramite il quale si accede alla parte laterale del santuario, in cui si

trovano l'ampia basilica moderna (inaugurata nel 2000) e la fonte della cucchiarella,

alla quale sogliono bere i pellegrini. Accanto a questa è esposta una bomba

inesplosa, caduta nel torrente accanto al santuario durante un bombardamento

anglo-americano nel mese di agosto del 1943, che non danneggiò il

santuario. Continuando si accede al ponte del Diavolo e ad un sentiero al

termine del quale si trova un luogo che fu rifugio del santo nei suoi anni

giovanili.

Entrando

nel santuario per l'ingresso principale, si accede a due ambienti semi-aperti

iniziali. Nel primo sono conservate diverse lapidi, datate fra il XVI ed

il XX secolo, che ricordano varie ricorrenze ed eventi riguardanti il

santuario, mentre il secondo è il vero pronao della basilica antica: a

destra si trova il portale di accesso alla basilica, a sinistra vi è un

affaccio sul torrente e sull'adiacente convento, ed avanti vi è l'ingresso al

chiostro ed al romitorio del santo e la cella del beato Nicola.

La

basilica antica, in stile romanico, risalente al XVI secolo, è

composta da un'ampia aula principale piuttosto spoglia e da un'unica navata

laterale a destra, lungo la quale si aprono quattro cappellette, che ha il suo

culmine nella sontuosa cappella barocca che custodisce le poche

reliquie di san Francesco pervenute a Paola, fra cui alcuni suoi abiti e

frammenti di ossa.

Nel

chiostro del santuario, chiuso verso l'esterno con vetrate, si trova il roseto

del santo, che costituisce oggi un folto giardino, e ospita lungo le sue pareti

interne affreschi raffiguranti i principali episodi della vita del santo, molti

dei quali legati a leggende. Adiacente ad esso è il romitorio di San Francesco,

un insieme di angusti spazi sotterranei che costituirono il primo nucleo di

cenobio per il santo e per i suoi confratelli. Fra il chiostro e la basilica

antica si erge il campanile del tempio.

Basilica

nuova

- Davanti

al santuario vi è un ampio piazzale, al limite del quale si erge la facciata

principale del tempio. A destra dell'ingresso principale, vi è un arco tramite

il quale si accede alla parte laterale del santuario, in cui si trovano l'ampia

basilica moderna (inaugurata nel 2000) e la fonte della cucchiarella,

alla quale sogliono bere i pellegrini. Accanto a questa è esposta una bomba

inesplosa, caduta nel torrente accanto al santuario durante un bombardamento

anglo-americano nel mese di agosto del 1943, che non danneggiò il

Santuario. Continuando si accede al ponte del Diavolo e ad un sentiero al

termine del quale si trova un luogo che fu rifugio del Santo nei suoi anni

giovanili. Basilica

nuova

- Davanti

al santuario vi è un ampio piazzale, al limite del quale si erge la facciata

principale del tempio. A destra dell'ingresso principale, vi è un arco tramite

il quale si accede alla parte laterale del santuario, in cui si trovano l'ampia

basilica moderna (inaugurata nel 2000) e la fonte della cucchiarella,

alla quale sogliono bere i pellegrini. Accanto a questa è esposta una bomba

inesplosa, caduta nel torrente accanto al santuario durante un bombardamento

anglo-americano nel mese di agosto del 1943, che non danneggiò il

Santuario. Continuando si accede al ponte del Diavolo e ad un sentiero al

termine del quale si trova un luogo che fu rifugio del Santo nei suoi anni

giovanili.

Entrando

nel santuario per l'ingresso principale, si accede a due ambienti semi-aperti

iniziali. Nel primo sono conservate diverse lapidi, datate fra il XVI ed

il XX secolo, che ricordano varie ricorrenze ed eventi riguardanti il

santuario, mentre il secondo è il vero pronao della basilica antica:

a destra si trova il portale di accesso alla basilica, a sinistra vi è un

affaccio sul torrente e sull'adiacente convento, ed avanti vi è l'ingresso al

chiostro ed al romitorio del Santo e la cella del beato Nicola.

All'interno

della basilica nuova sono presenti un affresco di circa 20 m²,

tre tele ad olio di circa 200

× 250 cm e una

tela di 440

× 214 cm, 4 volte a

vela triangolari di 4

× 3 m e una pala

d'altare di 250

× 150 cm, tutte opere

del pittore neo-manierista Bruno d'Arcevia, che le ha realizzate nel

periodo 1997-1998.

L'organo

a trasmissione elettronica computerizzata via-radio, del nuovo Santuario di

S.Francesco a Paola, è stato costruito dalla ditta Mascioni nel 2004. Il

materiale fonico è inserito all'interno di un'ampia nicchia sopraelevata, con

mostra in più campi, situata nella testata destra dell'aula. Lo strumento è

stato progettato da Franco Nicora e si articola in 44 registri per un

totale di circa 2900 canne;

la sua consolle, mobile indipendente, dispone di 3 tastiere e pedaliera.

Basilica

antica - La

basilica antica, in stile tardo rinascimentale, risalente al XVI secolo, è

composta da un'ampia aula principale piuttosto spoglia e da un'unica navata

laterale a destra, lungo la quale si aprono quattro cappellette, che ha il suo

culmine nella sontuosa cappella barocca che custodisce le poche

reliquie di San Francesco pervenute a Paola, fra cui alcuni suoi abiti,

frammenti di ossa e un dente.

Nel

chiostro del santuario, chiuso verso l'esterno con vetrate, si trova il roseto

del Santo, che costituisce oggi un folto giardino, e ospita lungo le sue pareti

interne affreschi raffiguranti i principali episodi della vita del santo, molti

dei quali legati a leggende. Adiacente ad esso è il romitorio di san Francesco,

un insieme di angusti spazi sotterranei che costituirono il primo nucleo di cenobio per

il santo e per i suoi confratelli. Fra il chiostro e la basilica antica si erge

il campanile del tempio.

CHIESA

DELLA MADONNA DEL CARMINE - La

Chiesa della Madonna del Carmine, situata a Sotterra in località Gaudimare, è una delle parrocchiali del

territorio di Paola.

L'interno

a navata unica, decorato in stile neoclassico, custodisce un pregevole altare

maggiore, dipinti, statue di santi e decorazioni finemente lavorate.

Sovrasta

la nota Chiesa

Ipogea di Sotterra

CHIESA DI

SAN MICHELE - La Chiesa di San

Michele Arcangelo, con la sua caratteristica cupola bizantina, è tra le più

antiche chiese di Paola e del Tirreno

Cosentino.

Fu

probabilmente eretta tra il IX e il X secolo dai monaci basiliani della Laura di

Sant'Angelo su un precedente luogo di culto.

Custodisce

al suo interno, tra le altre cose: un antico Fonte Battesimale in pietra con

incise quattro croci greche con montante; una delle più antiche statue

raffiguranti San

Francesco da Paola; una

grande Icona raffigurante San Michele Arcangelo Psicopompo; un Organo del 1880

donato dagli emigranti paolani nelle Americhe; statue raffiguranti Sant'Anna con

una giovane Maria Vergine, la Madonna con Bambino e San Michele Arcangelo.

CONVENTO

BADIA - Il Monastero Catino di

Santa Maria della Valle Giosafat, più semplicemente noto

come la Badia, è un antico complesso monastico risalente

all’epoca normanna.

Si

trova in località Fosse, nell'area meridionale del territorio paolano.

Fu

eretto dopo il 1110, per volere di Sica, moglie di Roberto di Bubum, Signore

di Fuscaldo,

da alcuni religiosi insediati nell’area.

Nel

settembre del 1190 ospitò il re d’Inghilterra Riccardo Cuor di Leone, durante

il suo viaggio verso la Terza Crociata.

La

chiesa, architettonicamente molto sobria, evidenzia come elementi d'interesse:

il portale lapideo a sesto acuto e il rosone.

Sono

annessi al complesso monastico, oltre alla chiesa, anche: un muro di cinta,

un'antica torre, posta sul versante occidentale, l'area dell'antico convento.

CONVENTO DI

SANT'AGOSTINO

CHIESA DI

SAN GIACOMO MAGGIORE

CONVENTO DEI

CAPPPUCCINI

CHIESA DI

SAN LEONARDO

CHIESA

DELL'IMMACOLATA

CONVENTO DEI

GESUITI

CHIESA DEL

ROSARIO - La Chiesa del SS.

Rosario, intitolata originariamente a Santa Caterina, si trova nel Centro

Storico di Paola, in

Corso Garibaldi; nei pressi della Fontana

Monumentale dei Sette Canali.

Dal

punto di vista architettonico è tra i monumenti religiosi più interessanti di

Paola e del Medio

Tirreno Cosentino.

L'interno,

a navata unica, custodisce interessanti opere artistiche.

CHIESA DI

SAN FRANCISCHIELLO

CHIESA DI

MONTEVERGINE - Secondo la

narrazione popolare, fu edificata dopo il rinvenimento di un’icona della

Madonna Nera ai piedi della Torre.

Dopo

il ritrovamento, l'icona fu portata presso il convento di Sant’Agostino, ma al

mattino seguente fu nuovamente ritrovata ai piedi della torre, senza che nessuna

l’avesse spostata. A seguito questi segni, ritenuti prodigiosi, il popolo

paolano decise di edificare la chiesa.

La

chiesa, probabilmente, in origine eretta in stile gotico, attualmente presenta

una facciata in stile barocco: opera di allievi di Niccolò Ricciulli da Rogliano.

All’interno,

custodisce: un soffitto realizzato con volta a crociera e costoni in tufo,

appartenenti alla struttura originaria; l'icona della Madonna di Montevergine;

dipinti del '500; un organo ad armadio della metà '700.

CHIESA DELLA

MADONNA DELLE GRAZIE

CHIESA

DELL'ADDOLORATA

CHIESA DI

SANTA MARGHERITA

CHIESA DI

SAN GIUSEPPE

CHIESA DI

SANTA MARIA DI PORTO SALVO

CHIESA DI

SANT'ANNA

Arco

di San Francesco

L’Arco

di San Francesco, detto anche la ‘Maggior Porta’ o ‘Porta di San

Francesco’, rappresenta l’ingresso a Paola, quello storicamente più

importante per la cittadina del Tirreno Cosentino: la Porta sul Mare.

Si

tratta di un interessante arco in tufo finemente lavorato, la più significativa

testimonianza ancora in piedi dell’antica cinta muraria che proteggeva quello

che oggi è il Centro Storico di Paola: chiare indicazioni di questa antica

funzione sono le feritoie per le armi da gittata e quelle da fuoco che nel

Cinquecento, epoca in cui la Porta di San Francesco venne costruita, avevano da

poco fatto la loro comparsa negli scenari bellici.

Su

di essa si possono trovare chiari riferimenti alla storia paolana: non soltanto

il fastigio in marmo bianco sorretto da quattro colonne in cui è esposta la

statua di San Francesco, ma anche lo scudo con lo stemma familiare degli

Spinelli – i Marchesi che, tra le altre cose, diedero una nuova organizzazione

urbanistica alla città – e il pavone, simbolo di Paola. L’ignoto autore di

questa monumentale opera ha inteso dedicarla, a nome di tutta la cittadinanza,

al suo Patriarca San Francesco.

Fontana

dei Sette Canali

La Fontana

detta “dei Sette Canali” è posta a pochi passi dalla Chiesa del Rosario nel

centro storico di Paola e sorge ai piedi di una lunga scalinata. Opera di

artigiani locali, porta la data del 1636.

Si tratta di

una delle fontane più caratteristiche dell’intera Calabria, con effetti

scenografici ed una struttura architettonica davvero notevoli: la sua struttura

ricorda quella di un ventaglio dispiegato, chiara allusione alla coda del

pavone, animale simbolo di Paola.

La fontana si

sviluppa su due bracci, le cui pareti sono decorate con 7 quadri in cui è

ritratto San Francesco nei suoi miracoli più celebri: in corrispondenza di

ognuna di queste immagini vi è una protome in pietra dalla cui bocca sgorga

acqua che viene canalizzata in una grande vasca semicircolare, di fronte alla

quale compare un ottavo quadro del Santo Paolano. Alla sommità di

quest’ultimo si possono notare tre scudi su cui sono riconoscibili, seppur

logorati dal tempo, lo stemma della Famiglia Spinelli in quelli laterali ed un

pavone in quello centrale notevolmente più grande.

Sulla

costruzione della fontana dei Sette Canali non si sa molto: le prime

informazioni scritte risalgono alla metà del Cinquecento, benché in quel caso

i documenti parlino di dodici e non sette canali. Tale circostanza non ha

trovato né conferma né smentita nelle ricerche successive, ma è certo invece

il ruolo di punto di incontro ed aggregazione dei paolani che questa fontana ha

assunto per secoli. La leggenda vuole che sia stato proprio San Francesco, con

un prodigio, a portare l’acqua a questa fonte perché si dissetasse il padre.

Fontana

dei Pisciarieddi

In

Piazza del Popolo a Paola si trova una monumentale fontana nota come dei

Pisciarieddi, uno degli esempi della maestria degli scalpellini paolani.

La

Fontana è costituita da due vasche asimmetriche e da un obelisco zampillante in

pietra arenaria locale, una struttura che richiama alla mente la struttura delle

fontane nell'architettura latina: le due vasche, poste una nell'altra, sono

infatti alimentate da 4 protomi ciascuno e, quando la pressione lo consente, si

creano dei giochi d'acqua molto caratteristici.

Nella

vasca più ampia, che costituisce anche la base della Fontana dei Pisciarieddi,

noterete due sculture raffiguranti la croce, che rimanda sia alla fede cristiana

che allo stemma della Famiglia Spinelli, ed il Pavone, simbolo di Paola.

Fino

a qualche anno fa la fontana era provvista di una balaustra in tufo sulla quale

era incisa la data del 1737: contrariamente a quanto si potrebbe pensare, questa

non indica la data di costruzione, che sarebbe invece da collocare nel XVI

secolo. Oggi la balaustra è stata dismessa, così come il puttino con il suo

zampillo che era posto alla sommità dell'obelisco.

Torre

della Badia

Distante

dal centro abitato e posizionato su un'altura il complesso è costituito da un

insieme di fabbricati, alcuni dei quali adibiti ad uso di civile abitazione, con

annessi due strutture architettoniche di rilievo: la torre e la chiesa. Distante

dal centro abitato e posizionato su un'altura il complesso è costituito da un

insieme di fabbricati, alcuni dei quali adibiti ad uso di civile abitazione, con

annessi due strutture architettoniche di rilievo: la torre e la chiesa.

La torre

presenta una pianta quadrata elevata a due piani fuori terra in un primo ordine

a forma di tronco piramidale ed in un secondo prismatico retto visibile nel

prospetto sud; una scala di accesso elicoidale permette l’accesso ai piani

superiori. Nel prospetto est e ovest si riscontrano corpi di fabbrica aggiunti

in epoca successiva.

La chiesa, a

pianta rettangolare ed a navata unica, presenta un abside semicircolare con

copertura semisferica di larghezza inferiore rispetto alla navata. Il tetto, a

due falde, è costituito da capriate Palladiane.

Nelle

fondazioni vi è la presenza di una fossa tombale mentre, sul prospetto ovest ed

Est, vi è un posizionamento asimmetrico dei due contrafforti. Presenta un

portale in tufo lavorato a più livelli.

Castello

normanno-aragonese

La

Torre del Castello sorge su di una struttura rocciosa in declivio sovrastante la

fascia costiera tirrenica, in una delle zone paesisticamente e storicamente fra

le più interessanti della Calabria.

Di

forma cilindrica su bastione quadrilatero, costituiva l'elemento principale di

un sistema collaborante di fortificazioni, di cui le torri costiere

rappresentavano gli estremi puntuali di controllo esterno, garantiti dal

presidio posto a monte e a difesa dell'abitato, destinato anche ad accogliere il

feudatario al quale offriva pertanto residenza ufficiale.

Oscure

sono le origini dell'impianto che, da vaghe e limitate fonti desunte dalla

storiografia locale verrebbero attribuite all'età normanna e successivamente al

periodo svevo. Motivi di natura militare legati al controllo delle vie di

collegamento e necessità difensive ne stimolarono lo sviluppo e

l'accrescimento.

Fonte:

|