Architetture

civili

Le

prime architetture civili risalgono al 1530 quando l'abate commendatario

Salvatore Rota, fece realizzare la prima via selciata (sielica) per

collegare il monastero con i colli e l'acquedotto badiale. Nello stesso

periodo, cominciarono a sorgere i primi edifici amministrativi nel rione Cortiglio,

e si rese necessaria la creazione di una piazza pubblica come luogo sociale e

amministrativo. Le architetture signorili giunsero solo verso la fine del

Seicento, con l'arrivo in paese delle prime famiglie proprietarie terriere.

Queste, realizzarono i loro palazzi dapprima intorno alla piazza comunale, e

in seguito, a causa anche del tessuto urbano che si era conformato, molto

fitto, e dell'esiguità di grandi spazi dove poter edificare, eressero le loro

abitazioni sui colli che sormontavano il centro storico, con edifici

architettonicamente semplici, alla ricerca tuttavia di uno slancio

volumetrico, che ponesse i palazzi al di sopra del tessuto minuto circostante,

in modo da poter esser visibili da più parti del paese.

Il

maggior esempio di slancio volumetrico e la conseguente visibilità

dell'edificio stesso, è il Palazzo Barberio Toscano, eretto allora, fuori dal

centro storico, ma in una posizione dominante il centro stesso, simbolo

dell'influenza che l'allora famiglia Barberio Toscano aveva nella vita

amministrativa del paese.

Fino

al 1700, non esistevano edifici di rilevante dimensione e valore. L'edilizia

urbana era costituita principalmente da edilizia minuta, di case e casette

popolari. Solo a partire dai primi anni del Settecento si cominciarono a

costruire le prime abitazioni di rilievo, di famiglie facoltose o comunque di

un certo rango sociale nella vita pubblica e amministrativa della città, che

possedevano boschi della Sila e allevamenti. I primi palazzi sorsero intorno

alla piazza principale, l'attuale piazza Abate Gioacchino, ed in

seguito lungo le strade principali e le aree marginali del centro storico, ma

su terreni che permettevano la predisposizione di orti ad utilizzo della

famiglia stessa.

Edificare edifici di un certo volume nell'allora tessuto urbanistico, non fu

certamente facile. Poche erano le aree disponibili alcune delle quali

costituite da imponenti massicciate granitiche, o su forti acclività.

I

palazzi vennero edificati in contesti urbani di rilievo, seguendo due

disposizioni:

la

prima comprende i palazzi eretti intorno a Piazza Abate Gioacchino;

la

seconda comprende i palazzi dominanti il centro storico realizzati sul colle

dei rioni Coschino, Catoja e Scigato

I

palazzi storici familiari, sorgono tutti nel cuore del centro storico, ad

eccezione di Palazzo Barberio Toscano, edificato sul colle della Filippa,

nella zona nord del paese e dominante sia il centro storico, che tutti gli

altri palazzi familiari. Le notevoli dimensioni dei palazzi si possono notare

solo nelle vicinanze degli stessi edifici, o in punti panoramici della città,

mentre difficile è ammirarli percorrendo le strade del centro storico. La

difficile reperibilità di grandi aree sulle quali realizzare i palazzi, ha

fatto sì che ai palazzi non potessero essere ad essi annessi piazze o aree

verdi, tranne che per i casi di palazzo Barberio Toscano, palazzo Benincasa e

Palazzo Barberio.

La

carenza di aree verdi o piazze, è stato in parte rimpiazzata dalla

realizzazione di un cortile interno privato o alte mure riparatorie, questi

nei casi di palazzo Lopez, palazzo Nicoletti, palazzo De Luca e palazzo

Barberio Toscano. Di certo, la realizzazione dei palazzi, incastonati nella

trama fitta urbana del centro storico, spesso in zone completamente marginali,

non sono stati concepiti per lasciare al pubblico spazi marginali. Per tutti

questi motivi, l'architettura degli stessi si è spinta in una ricerca

compattezza dei volumi, senza presentare notevoli qualità architettoniche, ma

ricercando uno slancio volumetrico notevole.

Quest'ultima è la principale caratteristica dei palazzi storici, un'impronta

edilizia che certamente nel passato, come in parte anche oggi, riusciva a

rendere visibili e imponenti al resto del paese, i palazzi, e di conseguenza,

le famiglie più prestigiose.

I

primi palazzi signorili furono il

Palazzo

Lopez (di

Piazza Abate Gioacchino) di

fine Settecento, il Palazzo

Nicoletti e

il Palazzo

Romei,

di metà XVIII secolo, che sorgono intorno alla piazza principale del

paese.

Palazzo

Lopez - A

palazzo Lopez è legata la vicenda dei Fratelli

Bandiera. Posto su

via xxv aprile, solennemente bordato, presenta una facciata imponente, che si

slancia in alto al cospetto della stretta strada in cui è ubicato. Il portale

alto, sormontato da un arco a tutto sesto, racchiude un particolare chiave

di volta raffigurante lo stemma dell'antica famiglia dei Lopez.

All'interno ampie scalinate portano fin su al secondo piano. Per accedere al

terzo piano si deve accedere dall'ingresso laterale posto ad ovest, circondato

da una piccola corte triangolare. Il tetto sostenuto da travi in legno,

presenta volte a crociere. Niente di decorativo presentano le sue pareti se

non altro la grande dimensione delle stanze e la particolarità dell'ultimo

piano on le stanze tutte collegate fra di loro.

La

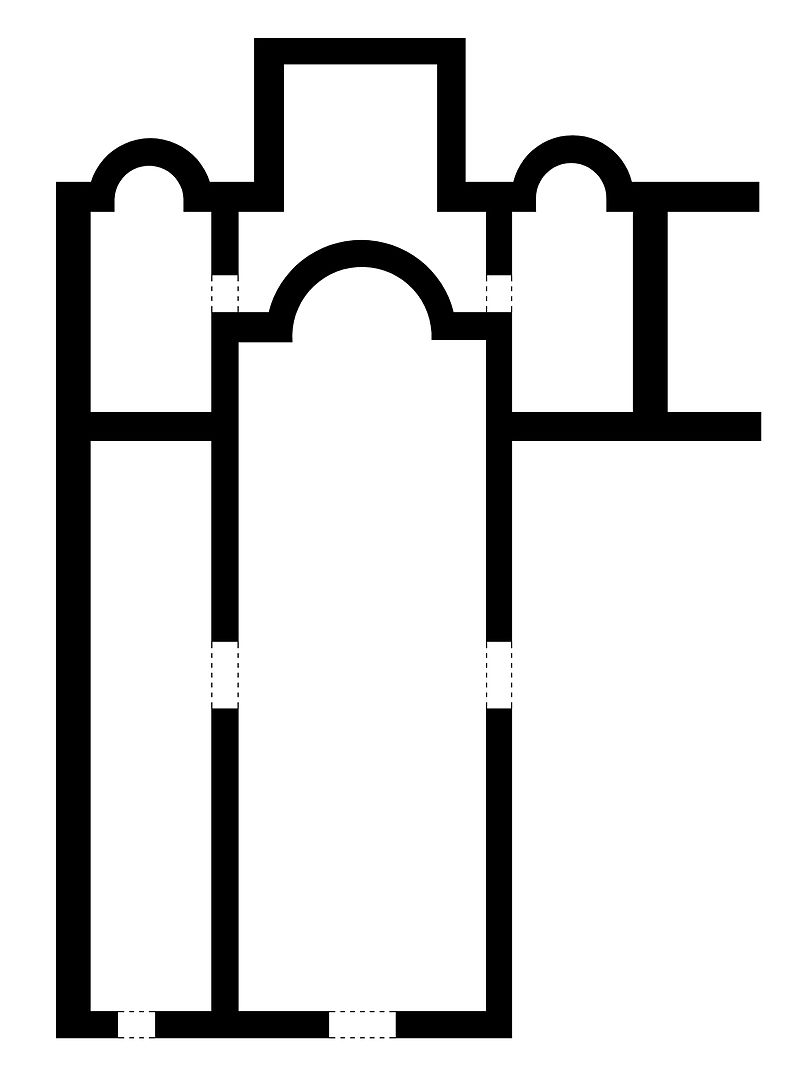

costruzione dell'edificio risale al l'inizio del 1700. La pianta, come si

presenta oggi, è frutto di una serie di aggregazioni di diversi manufatti,

che hanno riportato ad oggi, un edificio asimmetrico. Alcune aggregazioni

possono essere datate nello stesso periodo di edificazione dell'edificio,

mentre altre sono state apportate successivamente. L'edificio è posto su una

leggera salita, e presenta un dislivello fra il lato est e quello ovest, che

molto probabilmente ha influito sul disegno generale della facciata. Il

cortile laterale, cinto da mura con portone in legno, posto all'ingresso che

dà l'accesso al terzo piano, racchiude gli ambienti della zona residenziale.

Naturalmente sia i diversi livelli che le piante degli accorpamenti, sono

collegati attraverso nodi di comunicazione, così come le stalle e le antiche

cucine poste su edifici al di fuori la piccola corte trapezoidale. Altri

ambienti esterni sempre la corte, sono collegati con il vicolo soprano, grazie

ad un vaglio.

L'importanza

dell'edificio non è legata alle caratteristiche architettoniche dello stesso,

quanto ai moti rivoluzionari di metà '800, ed in particolare alla vicenda dei

fratelli veneziani Bandiera.

Per questo fatto storico Palazzo Lopez è spesso citato su libri, riviste,

giornali, e guide turistiche. I Fratelli Bandiera, originari di Venezia che

vennero catturati dalla gendarmeria locale nel 1844. Presso Palazzo Lopez,

infatti, furono deportati Emilio Bandiera e Domenico Moro dopo la loro

cattura, e qui furono tenuti prigionieri per alcuni giorni. Ritrovo di

patrioti liberali con idee mazziniane,

che ben spesso si presentavano accompagnati da belle donne. Il fatto dei

fratelli Bandiera, portò alle cronache di tutt'Italia la cittadina di San

Giovanni in Fiore e Palazzo Lopez, ne fu il simbolo dei moti silani. Il

riferimento ai quei tragici fatti, sono impressi nella lapide realizzata negli

anni '50, posta a fianco l'ingresso principale del palazzo.

Nell'ultimo

decennio il Palazzo è stato oggetto di gran dibattito politico/cittadino,

quando questo fu ceduto dal comune di San Giovanni in Fiore, a cittadini

privati, i quali vollero realizzarvi un "Bed

and breakfast".

Nell'ultimo

decennio il Palazzo è stato oggetto di gran dibattito politico/cittadino,

quando questo fu ceduto dal comune di San Giovanni in Fiore, a cittadini

privati, i quali vollero realizzarvi un "Bed

and breakfast".

Lo scatenare

delle polemiche fece giungere ad una sorta di compromesso fra i privati che

acquistarono il palazzo, ed il comune: ai primi fu concesso realizzare un

ristorante e un pub, con la promessa di poter adibire il terzo piano a

“Museo delle memorie e del Risorgimento”. Ad oggi nulla si muove in

direzione del museo, mentre già da alcuni anni le attività ricettive sono

state avviate.

In

posizione marginale ma dominante il centro storico, sono Palazzo

Barberio costruito

tra il 1772 ed il 1783 (dichiarata

dal 1995 Dimora Storica vincolata), Palazzo

Benincasa,

databile intorno al 1730, Palazzo

Caligiuri,

della seconda metà del XVIII secolo e Palazzo De Luca,

di inizio Ottocento.

Palazzo

Barberio - Posto alle spalle della Chiesa Madre nel quartiere Coschino,

palazzo Barberio venne realizzato tra il 1772 e il 1783. La

caratteristica principale dell'edificio è quello di poggiarsi in maniera

completamente asimmetrica, sulla stessa particella. Questa particolarità è

data da una nota storica, legata al periodo in cui il palazzo conglomerò a sé

negli anni '70, alcuni fabbricati di edilizia minuta di proprietà della

famiglia, posti dinanzi al palazzo e distrutti da un incendio. Il palazzo, che

fino a quel periodo era edificato solo per metà sulla propria particella,

assunse la forma attuale. Il palazzo, di forma rettangolare, ha la

particolarità di essere a forma di "gradoni" con metà edificio

posto in basso, e la restante metà, in posizione "sopraelevata".

Questa particolarità ha reso l'edificio unico per tipologia costruttiva, con

la formazione di un duplice edificio sovrapposto, con l'ultimo piano dell'area

sopraelevata" si affaccia lungo la falda inclinata dell'area posta

"a valle". L'edificio si presenta a tre piani, con il portale posto

a destra, sormontato da un arco a tutto sesto in granito silano, il

primo piano presenta una fila di tre piccole finestre quadrate munite di

inferriate, il secondo piano una fila di quattro finestre, mentre il terzo

piano una fila di 4 balconcini. In cima al terzo piano, nel sottotetto, vi è

una fila di 4 oculi ovali.

Palazzo

Benincasa - Della famiglia Ernesto Benincasa, il palazzo fu eretto nel

1735. Originariamente la planimetria dell'edificio non era quella attuale, ma

di semplice pianta regolare. L'edificio attuale è il risultato di annessioni

fra l'edificio antico e successivi ampliamenti. I rimaneggiamenti ne hanno un

po' modificato l'architettura delle facciate, specie per quanto riguarda i

cornicioni delle finestre. Questo in quanto, dal secondo dopoguerra, il

palazzo venne donato dalla famiglia, all'istituzione clericale che ne fece un

asilo nido. La conversione tipologica del palazzo, fu succeduta da una serie

di interventi (fortunatamente per la gran parte interni) che ne modificarono

l'aspetto. Nonostante ciò si può ammirare la ricchezza costruttiva, e in

particolare la posizione arroccata lungo il colle di via Florens. Inoltre

questo è uno dei pochi palazzi storici di San Giovanni in Fiore avente

un ampio giardino verde.

Palazzo

De Luca - Il palazzo fu realizzato nella seconda metà XVIII secolo.

La famiglia De Luca, che nella seconda metà del XVII secolo era

dedita principalmente all'allevamento di pascolo bovino e alla pastorizia,

riuscì nel tempo a costituire un ricco patrimonio che le permise di

introdursi nei ceti maggiori della società sangiovannese. Il palazzo, che

sorge lungo via Fratelli Bandiera, sul colle di via Florens, è il risultato

di una composizione volumetrica fatta da tre volumi diversi. Due di questi

volumi di forma rettangolare incastonati fra di essi, hanno composto il

piccolo cortiletto posto davanti all'ingresso. L'assemblaggio fra due edifici

realizzati in epoche diverse è confermata dai materiali (mensole) e finestre

che l'edificio contiene nel proprio interno. Il palazzo è a tre piani. Il

prospetto che da lungo via Fratelli Bandiera, è caratterizzato da uno schema

rigido e preciso di finestre solo al primo piano, e una serie di balconcini al

secondo e al terzo piano, mentre non sono presenti terrazzi come in altri

palazzi.

Palazzo

Caligiuri - l palazzo venne edificato nella seconda metà del XVIII

secolo su “Timpone San Biagio” (un colle della città) dove sorgeva

l'antica chiesa di San Biagio, demolita negli anni 1930. Questo edificio

è stato realizzato lungo un crinale molto scosceso e la sagomatura

dell'edificio segue per gradoni l'orografia del colle, così come è per Palazzo

De Marco. Certamente il colle, "suddiviso" con un altro palazzo

storico, Palazzo Barberio, ha contribuito non poco all'architettura del

palazzo. Vi sono 5 ingressi, posti lungo tutta la facciata, mentre l'ingresso

principale è stato realizzato nel corpo centrale dell'edificio. Nella parte

più in basso l'edificio ospitava quasi sicuramente i depositi, mentre la

parte più in alto, terminante sul colle, è caratterizzata da una duplice e

differente volumetria, rispondente a due distinte altezze dell'edificio. Il

palazzo non presenta particolari ornamenti architettonici mentre segue uno

schema preciso con sole finestre al primo piano e balconcini al secondo.

In

posizione marginale, edificati lungo le arterie principali sono Palazzo

De Marco,

della prima metà del Settecento, sede della Biblioteca comunale, e

Palazzo Oliverio,

di inizio Ottocento.

Rappresenta

un'eccezione

Palazzo

Barberio Toscano,

databile tra il 1735 ed il 1740, fortemente compromesso dalla

frammentazione della proprietà, unico palazzo che può vantare il titolo

nobiliare (baronale) della cittadina florense, edificato su un colle posto al

di sopra di tutto il centro storico, in posizione dominante rispetto anche

agli altri palazzi signorili, come evidenza dell'importanza economica e

politica, che la famiglia Barberio Toscano aveva nel XIX secolo.

Ville

Il

paese è piuttosto carente di aree verdi, non avendo in campo amministrativo,

mai sviluppato una cultura del verde e dell'arredo urbano. Già le famiglie

signorili del 1700 e del 1800 non manifestarono mai la necessità di grandi

giardini da realizzare intorno alle loro abitazioni, anzi i pochi palazzi

storici circondati da verde, utilizzavano queste aree in parte per orto e solo

in minima parte in giardino.

La cultura dell'orto dinanzi casa, fino a metà anni cinquanta sopperiva, così,

alla necessità di aree verdi.

Lo

sviluppo edilizio del dopoguerra, cancellò gli antichi orti e le loro tracce,

senza adeguatamente sostituire questi, con altre aree di verde urbano. Solo

negli anni ottanta vennero mossi in campo amministrativo, i primi interventi

per la realizzazione di alcune aree da destinare a verde pubblico, ma la

carenza nel centro urbano di aree libere sfruttabili a tale scopo, fece

individuare ed emergere soluzioni alternative. Furono realizzati un grande

parco comunale in una zona periferica (quartiere Pirainella),

espropriando ed abbattendo alcune costruzioni esistenti, mentre una

"Villa comunale", fu realizzata alle spalle del palazzo comunale,

trasformando un colle piuttosto acclive, area utilizzata ad orto, in un

giardino attrezzato, formato da una serie di terrazzamenti e a forma di

gradoni.

Sito

archeologico Protocenobio

di Jure Vetere

La Domus di Fiore, nota anche come l'Abbazia di Jure Vetere (o Fiore

Vetere), ovvero come Protomonastero di Jure Vetere, è la prima

fondazione dell'Ordine Florense, edificata dall'abate Gioacchino da

Fiore. L'abbazia, distrutta da un incendio, venne in seguito abbandonata

insieme al sito comprendente altri locali utilizzati dai monaci. Il sito, in

territorio di San Giovanni in Fiore dal quale dista circa 5 km,

è stato localizzato dal Dott. Luigi Biafora (San Giovanni in Fiore) sul

finire degli anni '90 del secolo passato, ed è stato riportato alla luce a

seguito di perlustrazioni avviate nel 1997 e campagne archeologiche effettuata

a fase alterne tra il 2003 e il 2005.

Nella

località di “Iure Vetere” Gioacchino, fondò quella che sarà la sua

prima Abbazia. Cominciata nel 1189 e terminata in data antecedente al 21

ottobre 1194. L'Abbazia di “Iure Vetere” era ubicata in un luogo perfetto

secondo Gioacchino, ove regnasse la pace e la tranquillità, e dove si potesse

rigenerare la spiritualità perduta. Assieme al monastero vennero realizzate

anche delle dipendenze ad utilizzo dei monaci alla quale vennero affidate

terre per la coltivazione e il pascolo. La realizzazione del nuovo monastero

non fu semplice, soprattutto "perché

si dovettero combattere le controversie con i monaci Basiliani del vicino Monastero

dei Tre Fanciulli, in quanto questi ultimi si servivano delle terre donate

all'abate, per farvi pascolare i loro greggi".

Cominciate

a realizzare le prime fondamenta, Gioacchino nel 1198 si recò a Palermo

presso la corte di Costanza, vedova da poco del re Enrico VI, che in

precedenza aveva concesso all'abate, il diritto di utilizzo e di pascolo delle

terre della Sila, per cercare conferma di protezione e donazione da parte del

regno. L'approvazione di Costanza, ufficializzò la realizzazione

dell'Abbazia. Gioacchino non vide mai completarsi definitivamente la sua

opera. L'Abate, infatti non aveva fatto i conti con le difficili condizioni

climatiche del luogo prescelto, che in concomitanza dei continui viaggi che

intraprendeva in Sicilia e nel resto della Calabria, alla ricerca di consensi

per il suo operato e per diffondere il suo pensiero, gli costarono gravi

malanni, l'ultimo dei quali, nel 1202, fu letale. Morì infatti il 30 marzo

del 1202 a Pietrafitta, dopo aver ricevuto la visita degli abati cistercensi

di Corazzo, della Sambucina e dello Spirito Santo di Palermo, e qui vi fu

seppellito.

A

sostituire Gioacchino a capo del monastero, fu Matteo, suo seguace, che ben

presto si ritrovò a dover affrontare numerosi problemi. Nonostante tutto, i

monaci con grossi sacrifici, riuscivano a mantenere intatto sia il canone di

vita, sia il luogo silano. Il periodo più difficile per i Florensi,

avvenne nell'anno 1214, quando a fine estate, un vasto incendio devastò il

protocenobio di Iure Vetere, e tutti i suoi edifici contigui. Quest'incendio

difatti, sancì la chiusura del monastero di Iure Vetere, il luogo scelto da

Gioacchino nel 1189, poiché da qui a breve i monaci florensi, prenderanno una

scelta radicale. Nonostante l'acquisizione di un vasto territorio donato da

Enrico VI, e quindi aver acquistato in maniera indiretta prestigio e potere,

le condizioni climatiche del luogo apparivano troppo difficili cosicché i

monaci decisero di abbandonando per sempre il vecchio protocenobio.

A

sostituire Gioacchino a capo del monastero, fu Matteo, suo seguace, che ben

presto si ritrovò a dover affrontare numerosi problemi. Nonostante tutto, i

monaci con grossi sacrifici, riuscivano a mantenere intatto sia il canone di

vita, sia il luogo silano. Il periodo più difficile per i Florensi,

avvenne nell'anno 1214, quando a fine estate, un vasto incendio devastò il

protocenobio di Iure Vetere, e tutti i suoi edifici contigui. Quest'incendio

difatti, sancì la chiusura del monastero di Iure Vetere, il luogo scelto da

Gioacchino nel 1189, poiché da qui a breve i monaci florensi, prenderanno una

scelta radicale. Nonostante l'acquisizione di un vasto territorio donato da

Enrico VI, e quindi aver acquistato in maniera indiretta prestigio e potere,

le condizioni climatiche del luogo apparivano troppo difficili cosicché i

monaci decisero di abbandonando per sempre il vecchio protocenobio.

Dopo

esser stato abbandonato, il proto monastero di Jure Vetere venne per secoli

dimenticato. Le sue testimonianze erano lasciate solo a racconti, divenuti con

il tempo quasi leggendari, mentre le sue tracce erano completamente scomparse.

Nel 1997 cominciò a ricercarlo l'arch. Pasquale Lopetrone, ma la sua

localizzazione era già avvenuta ad opera del dottor Biafora e della moglie

Nicoletta Magnaghi, proprietari del terreno in cui furono rinvenuti i resti

dell'edificio religioso. Successivamente vennero compiuti i primi accertamenti

del caso e fu trasmessa segnalazione alle autorità competenti. Dopo la

localizzazione, il Comitato Nazionale per i festeggiamenti dell'8º centenario

della morte dell'Abate Gioacchino da Fiore, nel 2001, attivò una campagna

archeologica, diretta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della

Calabria e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici

della Calabria, condotta dal gruppo di ricerche dell'IBAM di Potenza, in

collaborazione col Comune di S. Giovanni in Fiore e del Centro

Internazionale di Studi Gioachimiti coi tecnici della Scuola di

Specializzazione in Archeologia di Matera (Università degli Studi della

Basilicata) i resti della prima fondazione furono riportati alla luce, e con

essi anche alcuni primi e rurali insediamenti.

Gli

scavi proseguirono con altre 4 campagne, ma non vennero terminati, poiché i

fondi utilizzati per questi scavi, finirono ben presto. Il luogo archeologico

è stato in parte abbandonato, e recintato solo nel 2009 onde evitare che

pascoli e bestiame presenti in zona, potessero accedervi e recarvi qualche

danno. I resti solo in parti ricoperti mentre altri sono esposti alle

intemperie del luogo. Sulla scoperta archeologica, è stato redatto ed edito

un volume apposito, voluto dal Comitato Nazionale per i festeggiamenti dell'8º

centenario della morte dell'Abate Gioacchino da Fiore, con il patrocinio del

Ministero per i Beni Culturali.

Arco

normanno

L'Arco

normanno del 1200 è,

insieme all'Abbazia Florense, il simbolo della cittadina. L'Arco normanno si

trova nelle vicinanze dell'Abbazia forense. Non esistono notizie certe in

merito di questo singolare monumento. Si suppone, secondo recenti studi, che

l'arco facesse parte di una serie di diversi archi realizzati lungo le mura

che cingevano il complesso abbaziale e alcuni edifici utilizzati dai

religiosi. Le percezioni di tali supposizioni si poggiano sul ritrovamento di

resti di alcuni “ammorsamenti” nei muri vicini all'arco medievale.

L'arco

normanno si presenta a forma di sesto ogivale, e sicuramente risale

all'epoca in cui il borgo monastico era sotto la dominazione normanna,

nel XII secolo. Le mura e soprattutto gli archi, erano stati fatti

erigere intorno al borgo monastico, e oltre a fungere da porte d'accesso di

protezione, avevano certamente anche la funzione di confini urbano

extraterritoriale, oltrepassando i quali si era immuni da ogni pena inflitta

dalla Corte Giudiziaria Normanna.

Monumento

ai caduti di Monongah

Il Monumento

ai caduti di Monongah è l'ultimo monumento, ad oggi, eretto nel

comune di San Giovanni in Fiore. Fatto costruire da maestri scalpellini

locali, sotto proposta e direzione della Regione Calabria, per commemorare il

centenario della tragedia,

il monumento fu poi consegnato alla città di San Giovanni in Fiore, quale

paese calabrese con la maggior perdita di cittadini subita nella sciagura del

6 dicembre del 1907.

Molti

dei 956 morti nella più grave sciagura mineraria mai accaduta negli Stati

Uniti d'America (Monongah, Virginia Occidentale, 6 dicembre 1907)

erano infatti emigranti provenienti da San Giovanni in Fiore, oltre che da

altre cittadine della Calabria, dell'Abruzzo e del Molise.

Il monumento è stato visitato dal governatore del Virginia Occidentale,

Joe Manchin III, nel 2004 che vi ha deposto una corona di fiori.

Ponte

della Cona

Il

Comune di San Giovanni in Fiore, vista la sua natura montana è attraversato

da numerosi ponti, la stragrande maggioranza, di piccole dimensioni, alcuni

dei quali, realizzati nei pressi della città vecchia sono esteticamente

gradevoli e di pregevole fattura. L'unico ponte che però merita essere

menzionato per pregio, caratteristiche storiche e naturali, è il “Ponte

della Cona”. Realizzato sul finire del Settecento, è una strutta a due

arcate con le due volte a pietra incastrate fra di loro e “saldate” da un

leggero strato di malta a base di calce.

Un

tempo unico accesso tra il centro urbano e le prime strade di collegamento fra

gli altri paesi, il ponte della Cona fu poi soppiantato dalla edificazione di

nuovi passaggi viari e relativi ponti. Si ricorda nella storia, poiché da

questo passaggio transitarono i Fratelli Bandiera dopo la loro

cattura.

Cippo

della Stragola

Sul

luogo della cattura dei Fratelli

Bandiera, nel 1909 venne innalzato un cippo in granito silano, comunemente

chiamato Cippo della Stragola, commemorativo delle eroiche gesta

dei fratelli veneziani. Il cippo si trova in località “Stragola” a circa

10 km dal centro abitato della cittadina.

Il

monumento, realizzato completamente con granito silano, fu eretto da

parte della cooperativa "Fratelli Bandiera", per conto della

famiglia Lopez, la famiglia che ospitò due dei rivoltosi catturati nel 1844.

Con l'erezione del cippo, la famiglie intese mettere a tacere, le polemiche

che incalzavano dall'Unità d'Italia, e che puntualmente venivano fomentate da

politici del luogo.

Tradizioni

e folclore

San

Giovanni in Fiore è un paese nel quale è profondamente radicata la cultura

religiosa.

-

nel

mese di febbraio viene festeggiato il carnevale con delle particolari

rappresentazioni musicali dette “Frassie”

che riproducono sotto forma satirica un quadro degli avvenimenti più

eclatanti del paese;

-

nei

mesi estivi si susseguono festività religiose: Madonna della Sanità, San

Francesco di Paola, Corpus

Domini, Sant'Antonio, San

Giovanni Battista (protettore

della cittadina), Madonna

del Carmine e San

Domenico;

-

in

agosto si allestiscono due fiere: la “Fiera” tradizionale annuale, che

attira visitatori di tutte le zone limitrofe, legata alla ricorrenza delle

festività di San

Giovanni Decollato e

la fiera Florense che si svolge nei vicoli del centro storico;

Durante

le festività natalizie, vengono annoverate le antiche tradizioni:

-

U

zugghi,

un canto popolare augurale che viene cantato davanti agli uscì degli amici e

delle persone care, fino a quando non si è invitati ad entrare, per ricevere

l'offerta (spesso una cena) facendo festa insieme al commensale;

-

e

delle focere, falò rionali che vengono accesi la notte di Natale.

È tradizione a San Giovanni in Fiore e in Sila, accendere la notte santa la focera,

con l'intento di creare quel calore di cui nella leggenda popolare tanto aveva

bisogno Gesù bambino.

Il

costume tradizionale di San Giovanni in Fiore è "ù ritùartu",

indossato dalla donna, che assume il nome di "pacchiana".

"U rituarto" e la "Pacchiana", sono stati oggetto di studi

e di interesse da parte di antropologi ed etimologi.

Non vi è un abito maschile locale, ma indumenti tipici come il manto (mantello)

e le calandrelle (tipici calzari).

Pag.

2

Fonte: