Abbazia

Florense

L'Abbazia

Florense è uno dei

più grandi edifici religiosi della Calabria e,

grazie all'imponenza dell'intero complesso badiale è considerato, insieme al santuario

di San Francesco di Paola,

il più importante edificio religioso della provincia di Cosenza. Fa parte

dell'arcidiocesi

di Cosenza-Bisignano.

Fu il primo edificio di San Giovanni in Fiore, decretando così la nascita del

borgo.

Le

origini dell'Abbazia Florense racchiudono una storia ricca di avvenimenti e

coincidenze, che hanno portato con un lungo cammino alla realizzazione del

complesso monastico. La principale delle cause, è sicuramente la ricerca di

una nuova ”fonte di spiritualità” da parte del fondatore del monastero, Gioacchino

da Fiore. Il futuro

abate viaggiò da giovane, per alcune abbazie, venendo a contatto con vari

ordini monastici, tra cui quello cistercense.

Da giovane, infatti, fu prima accolto presso l'Abbazia

di Santa Maria della Sambucina nei

pressi di Celico;

in seguito soggiornò nel monastero

di Corazzo,

divenendone priore e poi abate. Recatosi nel 1183 presso l'abbazia

di Casamari, nel

Lazio, con l'intento di far accorpare il cenobio di Corazzo all'Ordine

Cistercense, Gioacchino affinò la propria spiritualità, scorgendo un bisogno

di meditazione fino ad allora mai capitatogli. Fu così che insieme a un

compagno decise, fra la Pasqua del 1186 e il febbraio del 1188 di salire sulla Sila alla

ricerca di un luogo per abitare. Si fermarono dapprima presso la località di

Pietra Lata, ma il luogo non piacque all'abate, che decise di proseguire il

cammino e risalire ancora i monti della Sila. Superato il fiume Lese,

i due giunsero presso una radura sul versante orientale della Sila, presso una

vasta foresta di boschi, nella valle del fiume

Arvo. La località

sembrò perfetta a Gioacchino, che decise di stabilirvisi e di edificarvi il

monastero, dedicandolo a San

Giovanni Evangelista.

Nella

località di “Iure Vetere” Gioacchino, fondò quella che sarà la sua

prima abbazia. Cominciata nel 1189 e terminata nel 1198, l'abbazia di “Iure

Vetere” era ubicata in un luogo perfetto secondo Gioacchino, ove regnasse la

pace e la tranquillità, e dove si potesse rigenerare la spiritualità

perduta. Assieme al monastero vennero realizzate anche alcune dipendenze a

utilizzo dei monaci, a cui vennero affidate terre per la coltivazione e il

pascolo. La realizzazione del nuovo monastero non fu semplice, soprattutto

“perché si dovettero combattere le controversie con i monaci Basiliani del

vicino Monastero

dei Tre Fanciulli, in

quanto questi ultimi si servivano delle terre donate all'abate, per farvi

pascolare i loro greggi”. Nel

1214 un vasto incendio devastò il protocenobio di Iure Vetere e tutti i suoi

edifici contigui. Le condizioni climatiche del luogo incisero molto sulla

scelta dei monaci florensi, che decisero di abbandonare per sempre il vecchio

protocenobio.

Il

sito della prima fondazione florense venne ritrovato nel 2001, attraverso una

campagna archeologica diretta dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici

della Calabria e condotta dal gruppo di ricerche dell'IBAM di Potenza.

Dopo

l'incendio di “Iure Vetere”, i monaci florensi vennero aiutati da alcuni

loro benefattori, tra i quali il conte Stefano di Crotone, che trovò loro una

prima sistemazione nelle sue proprietà presso Cerenzia.

I monaci cominciarono subito a porsi il problema se restaurare il vecchio

monastero e restare sul luogo scelto da Gioacchino o fondarne uno nuovo. La

seconda opzione era quella più gradita ai monaci e dall'abate Matteo, anche

perché Iure Vetere era una zona ove vivere era difficile, sferzata quasi

tutto l'anno da un vento gelido e da un clima rigido, e dove in inverno la

temperatura scende costantemente sotto lo zero. Si decise quindi trasferire la

nuova abbazia in un nuovo sito. Al nuovo progetto venne incontro l'imperatrice Costanza

d'Aragona, che donò

all'ordine gioachimita altri beni demaniali, per ripagare i monaci dei danni

subiti con l'incendio, e invocò l'aiuto di feudatari ed ecclesiastici,

affinché si potesse sopperire ai bisogni degli stessi monaci.

Le

donazioni arrivarono da più parti e i monaci poterono finalmente dedicarsi

all'impiego per la costruzione della nuova chiesa. La prima scelta riguardava

il sito del nuovo monastero. Papa

Innocenzo III, conscio

del clima della Sila e delle difficoltà di viverci, consigliò ai monaci di

discendere l'altipiano alla ricerca di aree più miti. I monaci comunque non

vollero abbandonare le foreste silane, decidendo di scendere solo di qualche

centinaio di metri dal luogo di Iure Vetere.

Nel 1215 venne scelto un costone roccioso nella valle del fiume Neto,

vicino alla confluenza con il fiume

Arvo. Il luogo apparve

subito più ameno del precedente, con maggiori possibilità di costruire il

monastero e vivervi serenamente. Il clima era di fatto più mite, e a valle

del costone fino al fiume vi erano terreni adatti sia al pascolo sia alla

coltivazione. Per dare continuità al primo messaggio gioachimita, l'abate

Matteo e i monaci florensi decisero di nominare la località scelta Fiore o

“Fiore Nuovo”.

Negli

anni 2007-2008 l'ala est e il chiostro sono stati oggetto di ricerche e scavi

archeologici diretti della Soprintendenza per i Beni Archeologici della

Calabria. Nel corso di tali ricerche è

stata individuata l'officina vetraria dell'abbazia,

operante sul finire del XII secolo, dove sono state prodotte le vetrate

policrome ritrovate in tracce nel corso degli scavi. Altra scoperta è la

messa in luce dei piedritti di un portale monumentale, con fosso-trabocchetto

interno, che consentiva l'accesso all'ala est per chi proveniva dalla valle

sottostante.

Negli

anni 2007-2008 l'ala est e il chiostro sono stati oggetto di ricerche e scavi

archeologici diretti della Soprintendenza per i Beni Archeologici della

Calabria. Nel corso di tali ricerche è

stata individuata l'officina vetraria dell'abbazia,

operante sul finire del XII secolo, dove sono state prodotte le vetrate

policrome ritrovate in tracce nel corso degli scavi. Altra scoperta è la

messa in luce dei piedritti di un portale monumentale, con fosso-trabocchetto

interno, che consentiva l'accesso all'ala est per chi proveniva dalla valle

sottostante.

Intorno

al 1230 l'Abbazia Florense venne terminata. L'opera apparve subito imponente,

in un luogo quasi sperduto e difficile come quello silano.

Nel corso del tempo infatti, ha subito numerosi rimaneggiamenti e modifiche,

spesso seguendo le tendenze architettoniche dei vari periodi, ma perdendo in

questo modo l'originaria struttura architettonica. La prima impronta

architettonica che si nota dell'Abbazia Florense, è certamente di marca romanica.

L'impianto del complesso badiale, è di forma quadrata e vede al centro un

grande chiostro ad archi ogivali. La pianta dell'edificio ecclesiastico è

invece a croce

latina, con l'abside

di forma rettangolare orientata verso oriente.

Fra

gli ultimi stili architettonici del quale si ha testimonianza, prima

dell'ultimo restauro del 1989, vi è lo stile barocco.

Questo importante e poderoso cambiamento all'interno dell'abbazia coinvolse

l'intero patrimonio religioso di San Giovanni in Fiore. Dal 1600 in poi,

praticamente tutti gli edifici di culto posti nell'abitato cittadino hanno

subito interventi che ne hanno cambiato gli interni, adattandoli allo stile

barocco: in quel periodo l'intera collettività silana viveva un momento di

profuso sviluppo economico. Lo stile barocco è poi passato indenne negli

ultimi secoli, giungendo a noi così come praticamente si presentava più di

quattro secoli fa.

Dopo

il restauro del 1989, l'interno dell'Abbazia era irriconoscibile: tutti gli

altari e gli stucchi barocchi erano stati rimossi; al loro posto si vedeva un

muro di colore giallo. Successivamente, negli interni fu rimossa la tinta

gialla e fu così lasciato il muro a vista. L'edificio è segnalato nei

"Monumenti Vivi - Siti importanti per la Fauna", il primo in

Calabria, in quanto ospita da tempo diversi uccelli selvatici nidificanti e

per questo luogo importante per la biodiversità da tutelare.

ARCHITETTURA

- L'ingresso

dell'Abbazia è mutato nella sua quasi millenaria vita. Dell'ingresso

originale rimane solo il portone mentre è andato perduto il nartece e la

facciata ha più volte mutato d'aspetto.

La

facciata dell'abbazia si presenta oggi molto semplice e snella, con la cuspide

che forma una capanna. Non ci sono decorazioni imponenti, tranne il portone.

Lavorato è, invece, il foro sopra il portone che presenta un anello interno e

uno esterno più sporgente in pietra lavorata.

La

facciata dell'abbazia si presenta oggi molto semplice e snella, con la cuspide

che forma una capanna. Non ci sono decorazioni imponenti, tranne il portone.

Lavorato è, invece, il foro sopra il portone che presenta un anello interno e

uno esterno più sporgente in pietra lavorata.

Il

portale è stato realizzato in pietra calcarea finemente lavorata e

costituisce l'unico tratto distintivo di tutta la facciata.

L'ingresso

è più elevato del piano della navata, infatti bisogna scendere alcuni

gradini per accedervi. Le decorazioni poste sul portale presentano dei fregi

di foglie dentellate sormontati da una fascia classica, che separa il portone

dalla parte più alta. La parte superiore è composta da una serie di archi

ogivali che formano quattro cornici. Lavorati sono anche i capitelli e le

colonne ai lati dell'ingresso. Il portone dell'ingresso è di legno ed è

recente, sostituito nel restauro del 1989. Termina in alto con l'intersezione

degli archi e cerca di riprendere la semplicità del portone precedente al

restauro.

L'ingresso

principale del monastero ha ospitato in passato anche il nartece.

Oggi gli unici segni rimasti del porticato coperto sono appena visibili, e

tali segni si possono notare solo attraverso delle sporgenze dalla muratura

sul lato destro del portone e da una fila ben delineata al di sopra dello

stesso portone, dalla quale partiva la copertura. Il nartece abbaziale era

probabilmente formato da un porticato costituito da tre arcate per lato.

Con molta probabilità, anche il nartece fu andato distrutto da un incendio,

come si vede ancora oggi dall'annerimento della facciata dell'abbazia, che ne

distrusse completamente la copertura, mentre le mura restanti furono

successivamente smontate e recuperate per essere riutilizzate nella

costruzione delle imponenti sovrastrutture barocche del XVIII secolo.

L'abside

è forse l'elemento di maggiore pregio di tutta l'abbazia. Si rifà

all'architettura tardo romanica del periodo e presenta una finestra circolare

esalobata, al centro di un triangolo ai cui vertici vi sono tre piccole

finestre circolari quadrilobate. Sotto questi quattro elementi circolari si

trovano tre ampie monofore, che nella dimensione del complesso disegno, non

superano i lati delle piccole finestre circolari. Secondo alcuni studiosi, il

disegno dell'abside si rifà ad alcune chiese francesi di stile romanico. Gli

elementi utilizzati appartengono chiaramente al periodo romanico: infatti

quest'abside è molto simile alla famosa Abbazia

di Casamari, nel

Lazio, costruita nello stesso periodo dell'Abbazia Florense. Altri studiosi

sostengono che la disposizione delle finestre circolari seguirebbero

l'espressione e il pensiero gioachimita della Santissima Trinità, ma tale

accostamento è privo di elementi significativi, e pertanto non viene né

citato né rappresentato nelle tavole del Liber Figurarum.

Il

campanile, posto a lato dell'abside nella parte più elevata del tetto della

stessa, ha forma di parallelepipedo regolare. Presenta una sommità più

lavorata, con quattro archi a tutto sesto realizzati lungo i lati della parte

più elevata del campanile, mentre il tetto, regolare, funge da grande

capitello. Nel campanile sono presenti due campane:

-

La

I, chiamata "Campana Tambati" in onore di un abate, è stata fusa in

una data imprecisata e rifusa in seguito a un danno per caduta, come scritto

sulla campana, nel 1774;

-

La

II, chiamata "Campana dell'abate Nicola", è stata fusa tra il 1200

e il 1400.

L'interno

modificato con l'ultimo restauro del 1989 si presenta oggi in stile

romanico a pietra

nuda, come lo era originariamente. Sulle pareti dell'interno non sono presenti

sculture, fregi, decorazioni, dipinti, statue, guglie, e qualsiasi altra forma

decorativa, affinché

«…non

vi fosse nulla che ostentasse superbia, vanità o potesse corrompere la

povertà, custode di virtù»

("Regola

Florense").

Dalla

pianta a croce, si possono notare una grande navata centrale e due navatelle

laterali, ottenendo in questo modo, tre luoghi separati. Le navate laterali si

collegano alla navata laterale da ingressi posti nei pressi dell'altare.

Dalla

cappella di sinistra è possibile accedere alla cripta.

La

navata centrale dà subito l'impressione dell'imponenza dell'abbazia. Dalla

soglia del portale si scendono alcuni gradini rilevando che la soglia del

pavimento si trova sotto il piano esterno di 90 cm. Il pavimento,

restaurato negli anni

1980 non era come

lo si trova allo stato attuale. Molto probabilmente era vario, con soglie

differenti che delimitavano differenti ambienti nella stessa navate. Le pareti

alte e verticali, rendono immediatamente l'ampiezza e la profondità

dell'edificio. Le pareti, ritornate allo stato attuale dopo il grandioso

restauro degli anni ottanta, si presentano spoglie, quasi stanche,

rimaneggiate in molte parti a causa del continuo rinnovamento e cambiamento di

stili che l'abbazia ha avuto nei secoli.

In

alto sono presenti quattro monofore per lato. Queste sono state riaperte dopo

che vennero chiuse e sostituite dalle finestre barocche più grandi, a forma

di rettangolo con gli angoli smussati. Le finestre barocche vennero chiuse

nell'ultimo restauro perché non conformi con l'aspetto originario

dell'edificio. Ai lati delle pareti vi sono quattro porte. Tre di queste sono

murate e un tempo collegavano la navata centrale a locali non più esistenti o

per lo meno completamente diversi da come si presenta oggi il complesso

badiale. Solo una porta è ancora oggi “attiva”, la prima porta a sinistra

dopo l'ingresso, che collega la navata centrale alla navatella laterale. In

fondo alla navata centrale si staglia l'altare in stile barocco, e ben è

visibile l'abside in fondo, con le caratteristiche finestre circolari.

Sopra l'altare in prossimità dell'abside è possibile scorgere dalla navata

centrale i matronei (o

cori notturni).

In

alto sono presenti quattro monofore per lato. Queste sono state riaperte dopo

che vennero chiuse e sostituite dalle finestre barocche più grandi, a forma

di rettangolo con gli angoli smussati. Le finestre barocche vennero chiuse

nell'ultimo restauro perché non conformi con l'aspetto originario

dell'edificio. Ai lati delle pareti vi sono quattro porte. Tre di queste sono

murate e un tempo collegavano la navata centrale a locali non più esistenti o

per lo meno completamente diversi da come si presenta oggi il complesso

badiale. Solo una porta è ancora oggi “attiva”, la prima porta a sinistra

dopo l'ingresso, che collega la navata centrale alla navatella laterale. In

fondo alla navata centrale si staglia l'altare in stile barocco, e ben è

visibile l'abside in fondo, con le caratteristiche finestre circolari.

Sopra l'altare in prossimità dell'abside è possibile scorgere dalla navata

centrale i matronei (o

cori notturni).

La

navatella laterale, dalla quale si può accedere sia da una porta laterale che

si affaccia sulla piazzetta antistante il portale dell'abbazia, sia da una

porticina che la collega alla navata centrale, è stata rimaneggiata e

modificata più volte nel corso dei secoli. In alcune foto dell'epoca appare

diroccata con alberi e piante nel proprio interno, segno di una profonda

incuria. Dopo l'ultimo restauro, è stata riaperta al pubblico e oggi ospita

la mostra permanente delle tavole del "Liber Figurarum", le opere

artistiche di Gioacchino da Fiore, che racchiudono il pensiero e l'immaginario

gioachimita.

L'altare

in stile barocco è un'opera del maestro di arte lignea Giovanbattista

Altomare, originario di Rogliano.

Realizzato nel periodo del barocchi mento dell'abbazia, l'altare è datato

1740, data incisa dal maestro sull'opera realizzata. L'altare, che poggia su

una base rialzata, presenta elementi riccamente decorati, intagli preziosi nel

legno che sono stati poi dorati dal maestro. Gli elementi utilizzati con più

frequenza sono la foglia dorata e teste di putti. È un vivido esempio di arte

barocca che partendo dal basso, con la mensa eucaristica posta sui gradini,

presenta una base a forma di parallelepipedo imponente con al centro il

tabernacolo, mentre salendo fino in cima, lo stile rigoglioso delle foglie,

racchiude la nicchia contenente la statua del patrono della città, ossia san

Giovanni Battista.

Dietro

l'altare sta il coro ligneo, opera di autore sconosciuto. Il coro è

intagliato in legno di noce, finemente lavorato. Era utilizzato un tempo dai

religiosi che risiedevano nel monastero e che in questa parte dell'edificio si

dedicavano ai canti liturgici.

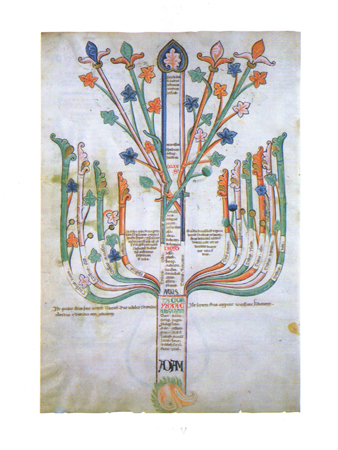

Sala

esposizioni delle tavole del Liber Figurarum - Posta

presso la navatella laterale dell'Abbazia Florense, il cui accesso è sito di

fianco il portale dell'abbazia, quest'esposizione permanente raccoglie le

litografie delle Tavole del Liber

Figurarum, opera

figurativa di Gioacchino da Fiore, considerata «la più bella ed importante

raccolta di teologia figurale e simbolica del Medio Evo».

Le tavole figurative, oggetto ancora oggi di studi da parte di enti,

fondazioni e università, e che per il loro simbolismo sono considerate

gioielli d'arte di inestimabile valore,

queste riproducono, attraverso l'arte del disegno, tutto il pensiero

gioachimita, pensiero studiato in tutto il mondo. La sala esposizioni,

è gestita dal Centro Studi Gioachimiti.

Chiesa

dell'Annunziata

La chiesa

dell'Annunziata è una piccola chiesa di San

Giovanni in Fiore realizzata nel 1653.

La

chiesa deve la propria nascita grazie alla “Confraternita

dell'Annunziata”, confraternita composta da muratori, scalpellini e

carpentieri. Edificio dalla modestissime dimensione ma di grande pregio

storico, poiché in passato era contigua alla chiesa

di Santa Maria delle Grazie (San Giovanni in Fiore), creando un

complesso monumentale di due chiese differenti per dimensioni fra di loro,

simili però nel contesto architettonico. È rimasta aperta fino agli anni

'70, e dopo di allora è rimasta quasi sempre chiusa, tranne in occasione del

recente restauro del coro ligneo (mai esposto), e in occasione di

un'importante fiera provinciale.

Il

piccolo edificio sacro è noto anche perché al proprio interno, e più

precisamente nel pavimento della chiesa, sono custodite le spoglie di Giuseppe

Miller e Francesco Tesei, due patrioti italiani facenti

parte del gruppo della spedizione dei Fratelli

Bandiera, caduti durante il conflitto a fuoco che si tenne tra il

gruppo dei rivoltosi e la guardia urbana di san Giovanni in Fiore.

Il

piccolo edificio sacro è noto anche perché al proprio interno, e più

precisamente nel pavimento della chiesa, sono custodite le spoglie di Giuseppe

Miller e Francesco Tesei, due patrioti italiani facenti

parte del gruppo della spedizione dei Fratelli

Bandiera, caduti durante il conflitto a fuoco che si tenne tra il

gruppo dei rivoltosi e la guardia urbana di san Giovanni in Fiore.

Attaccata

un tempo alla Chiesa madre di Santa Maria delle Grazie, la piccola chiesa

dell'Annunziata fu costruita e modificata seguendo gli stessi stili

architettonici di quest'ultima. Non ci sono precise notizie sul perché sia

stata eretta realizzando parte dell'abside e fissandolo con il campanile della

Chiesa madre. Probabilmente vi era un passaggio comunicante fra le due chiese,

che in questo modo apparivano come un complesso monumentale rilevante. Intorno

al 1930 fu abbattuta la parete che collegava le due chiese in modo da poter

creare un secondo accesso alla piazza antistante la Chiesa madre.

La

facciata ripropone il tema seguito per la Chiesa madre. Il portale è ad arco

a tutto sesto, con colonne semplici, realizzato con pietra del luogo.

Al di sopra del portale vi è un'ampia finestra ad arco

ribassato. L'interno è barocco,

di modeste dimensioni e con una pavimentazione risalente alla metà del 1800.

Vi è un coro ligneo barocco, realizzato nel 1760, intagliato e decorato da

artigiani calabresi, e recentemente restaurato. Vi era in passato un'altra

opera di rilievo, un gruppo ligneo raffigurante l'annunciazione a Maria

Vergine, ma nel 1970, fu trasferito nella vicina Chiesa madre. Anche il

campanile richiama lo stile architettonico della Chiesa madre, ed è

considerato uno dei migliori esempi meglio conservate, degli artigiani

scalpellini del luogo.

La

chiesetta ha avuto da sempre la sua storia concatenata con la Chiesa madre, e

il muro che collegava le due chiese ne era l'emblema più evidente. Non si può

parlare della chiesa dell'Annunziata tralasciando la storia della Chiesa

madre.

La

chiesetta ha subito profondi interventi che ne hanno cambiato l'aspetto, anche

se la pianta originaria e il campanile sono rimasti praticamente esenti da

tali interventi. Nel 1930 la demolizione del muro che la collegava con la

Chiesa madre è stato il più importante. La facciata e il campanile vennero

restaurati negli anni ‘70 in concomitanza con i lavori di restauro per gli

stessi elementi della Chiesa madre, mentre sono rimansti immutati gli interni

barocchi.

Dopo il restauro fu chiusa al pubblico. Aperta negli ultimi anni solo per

asportare e far restaurare il coro ligneo barocco da un'équipe di

restauratori dell'Università di Pisa, la chiesa anche dopo il restauro del

coro ligneo continua a rimanere chiusa e non è programmata una sua imminente

riapertura al pubblico. La chiesa si raggiunge percorrendo le scale che dalla

piazza antistante la Chiesa madre di Santa Maria delle Grazie porta all'abbazia

Florense.

Convento

dei Padri Cappuccini

Il convento

dei Padri Cappuccini è il terzo edificio religioso edificato per ordine

cronologico, dopo l'abbazia

Florense e la chiesa

madre.

La storia dei

Cappuccini e il loro arrivo nella terra di San Giovanni in Fiore, risale al

1500. Nel casale florense, infatti, la famiglia francescana vi aveva da tempo

una casetta che utilizzava come ospizio, dimora d'appoggio per le lunghe

attraversate che i frati intendevano fare risalendo i monti della Sila, sia

dal lato occidentale di Cosenza che

da quello orientale di Crotone e

del marchesato crotonese. L'ospizio era utilizzato anche per i frati che

praticavano la pastorizia, e che secondo pratica della transumanza,

passavano il periodo estivo sui monti silani.

L'apertura di

un convento in quel periodo, non era nei programmi della provincia monastica

di Cosenza, sia in quanto la realizzazione di altri conventi erano stati

programmati nelle città di Amantea, Strongoli, Piane

Crati e Castiglione

Cosentino e necessitavano di ultimazione dei lavori e

completamento delle strutture principali, sia perché la struttura esistente

dell'ospizio, riusciva a soddisfare le esigenze dei frati silani. Nel 1614,

Francesco Maria di Majo, notaio cosentino di ricca famiglia, fece dono alla

provincia monastica, di un pezzo di terra posto su un colle che dominava

l'allora piccolo centro urbano di San Giovanni in Fiore e il complesso

monastico florense.

Per i motivi

già citati, i lavori di realizzazione del convento non iniziarono

immediatamente, ma ci vollero ben 25 anni prima che la provincia monastica

decidesse l'inizio dei lavori. Nel 1636 si iniziò alla deforestazione

dell'area e allo sbancamento del colle, e dopo 3 anni, cominciarono i lavori

di edificazione del convento, che verrà ultimato tra il 1648 e il 1649.

Il convento

non ebbe vita facile nel corso dei suoi anni. Subì infatti, una serie di

soppressioni la prima delle quali nel 1811 in base ad alcune disposizioni

legislative murattiane. Occupato dai monaci elemosinieri, subì un ulteriore

soppressione nel 1866 e accorpato al comune di San Giovanni in Fiore. Passò

in mano a D. Saveria Lopez che lo tenne in custodia cercando nel frattempo di

farvi ritornare i frati Cappuccini, cosa che avvenne solo mezzo secolo dopo,

ed esattamente nel 1923. All'ultima ripresa delle attività pastorali dei

frati, come segno di riconoscenza il comune concesse al convento l'orto

circostante.

La prima

edificazione prevedeva una pianta a forma di quadrilatero, uno stile

architettonico comune a tutti i conventi dei Cappuccini in Calabria. Al centro

di questo quadrilatero vi è il chiostro con pozzo per l'acqua, mentre la

chiesa, allora realizzata ad unica navata, sorse in direzione est-ovest, con

la facciata rivolta ad oriente.

L'ingresso

principale del convento è posto sulla sinistra della navata, con un lungo

corridoio perimetrale coperto per evitare le intemperie invernali. Vi è un

altro ingresso posteriore, che si raggiunge attraversando l' “orto” del

convento.

Il corridoio

alla quale si accede dall'ingresso del convento, dà accesso ai locali della

sagrestia posti dietro l'altare, mentre per accedere al convento, realizzato a

due piani, si deve salire una scala interna (un tempo in legno) posta sul lato

occidentale basso, del chiostro.

L'attuale

sagrestia, che prima era posta negli odierni uffici del convento, un tempo era

utilizzata come coro, luogo di canto dei frati, prima che questo venne

spostato e realizzato sopra il portale centrale della chiesa attuale.

L'attuale

sagrestia, che prima era posta negli odierni uffici del convento, un tempo era

utilizzata come coro, luogo di canto dei frati, prima che questo venne

spostato e realizzato sopra il portale centrale della chiesa attuale.

Il piano

terra ospitava i locali della foresteria, dei laboratori, della legnaia, i

ripostigli e le dispense, la cantina, e il refettorio con annessa cucina. La

sala mensa, oggi saletta multifunzione, ospita una grande tela de “L'ultima

cena”, opera di metà secolo scorso. Il piano superiore è cinto da

un loggiato realizzato con arcate edificate sul chiostro del piano inferiore,

ed ospita i locali del dormitorio e delle celle dei frati. Dal secondo piano

si accede al nuovo coro realizzato nel primo decennio del secolo scorso, dai

maestri falegnami probabilmente della famiglia degli “ottavi”. Al secondo

piano vi è una sala adibita a cappella per i frati malati che non potevano

assistere direttamente alla messa, altre sale per uso comune, e una ricca

biblioteca ove intraprendere ed approfondire gli studi di teologia, storia,

filosofia, greco e latino.

La navata

centrale ospita un altare ligneo in stile barocco riccamente decorato, con

presenza di numerosi intagli e motivi floreali, opera probabilmente di maesti

ebanisti roglianesi.

Il ciborio intarsiato

è un'opera che si fa risalire a frate Felice Maria da San Giovanni in Fiore.

Sulla parete ai lati dell'altare sono presenti due piccole nicchie contenenti

due piccole statue raffiguranti Santa

Veronica Giuliani e la Beata

Maria Maddalena Martinengo. Al centro dell'altare vi è una grande tela

raffigurante la "Vergine in gloria tra i cieli", ossia Santa Maria

delle Grazie, opera del 1797 dell'artista calabrese Cristoforo

Santanna, che ha affrescato anche la volta della navata centrale con

una raffigurazione della "Madonna con il Bambino Gesù".

La navata

laterale ospita anch'essa un altare ligneo in stile barocco, finemente

lavorato, risalente al '700. L'altare con colore in legno naturale, risale con

molta probabilità agli stessi artisti roglianesi autori dell'altare della

navata centrale, è presenta decorazioni floreali, mentre al proprio interno

custodisce la statua di Sant'Antonio anch'essa

lignea risalente alla stessa epoca dell'altare. Sul lato destro della

navata vi è un grande dipinto olio su tela raffigurante il Beato

Angelo d'Acri, opera di un certo F. Fontana del 1925, mentre su un

rosone della volta si può ammirare un affresco con Sant'Antonio, opera di Francesco

Giordano da Policastro del 1761.

Il convento

sorse al centro di una grande area (un ettaro circa), che doveva essere

utilizzata ad orto per la produzione delle derrate alimentari ad uso e consumo

del convento. Il lato nord dell'area, fu spianato e reso pianeggiante, mentre

il lato meridionale, scosceso, fu interessato da lavori di terrazzamento.

L'area, era attraversata dall'acquedotto badiale (acquaro), opera dei monaci

florensi di ben 400 anni prima, e grazie ad una serie di diramazioni, fu

possibile utilizzare l'acquedotto per scopi idrici e per i servizi igienici,

mentre per l'acqua potabile si fece riferimento al pozzo creato al centro del

chiostro. L'orto era attraversato da un sentiero che collegava il convento ad

una strada pubblica, probabilmente la sielica, la prima strada pubblica

realizzata in paese. Alla coltivazione dell'orto provvedevano solo i frati più

esperti, mentre i chierici avevano solo il compito di aiutanti.

Con

la riapertura, il convento subì una progressiva ma vigorosa crescita numerica

dei frati. Tale crescita costrinse ad effettuare numerose e continui

interventi edilizi su tutta la struttura, per migliorare sia lo stato del

vecchio edificio, sia con lo scopo di ampliare il complesso monastico, poiché

le strutture esistenti si presentavano completamente inadeguate alle esigenze

della oramai numerosa comunità francescana.

Con

la riapertura, il convento subì una progressiva ma vigorosa crescita numerica

dei frati. Tale crescita costrinse ad effettuare numerose e continui

interventi edilizi su tutta la struttura, per migliorare sia lo stato del

vecchio edificio, sia con lo scopo di ampliare il complesso monastico, poiché

le strutture esistenti si presentavano completamente inadeguate alle esigenze

della oramai numerosa comunità francescana.

Nel 1960 si

cominciò a discutere dell'ammodernamento della struttura convittuale e

dell'ampliamento del convento. La commissione edilizia-economica provinciale

decise di effettuare interventi consistenti sul convento di San Giovanni in

Fiore, in quanto la struttura si presentava "quasi decadente" con

necessità di restauri immediati. Nel frattempo si optò per un progetto

complessivo che prevedeva anche l'ampliamento della struttura attraverso il

prolungamento dell'ala meridionale dalle parti del sagrato.

La nuova

struttura venne ultimata tra il 1973 e il 1974, una struttura moderna che

modificò l'assetto complessivo del convento. La nuova ala infatti, poteva

ospitare le nuove celle per i frati con nuovi e moderni servizi igienici. Ciò

permise di poter metter mano alla vecchia struttura, con risultati che però,

compromisero l'originale struttura. Vennero infatti eseguite alcune opere di

demolizione di un muro che non si ritenne portante, ma nel prosieguo dei

lavori, la demolizione portò al crollo di una consistente parte della

muratura interna, con il rischio anche per alcuni oparai che finirono sotto le

macerie, fortunatamente senza subire conseguenze.

Il crollo

modificò sostanzialmente il progetto iniziale, facendo optare per un completo

rifacimento dell'interno della struttura, utilizzando incautamente materiali

estranei all'originale muratura, e sopraelevando ed alterando in maniera

consistente il chiostro.

Nel 1989 avviene l'ultima consistente ristrutturazione del complesso

conventuale, attraverso l'utilizzo dei fondi previsti dal Piano del

Sottoprogramma dei Beni Culturali - triennio 1989-1991. Gli interventi furono

concentrati nella rimozione di alcune coperture di tutta la struttura, del

cambio di porte ed infissi, ma l'intervento più importante venne effettuato

sulla chiesa, che venne stonacata, riportando alla luce le vecchie murature in

pietra perimetrali.

La chiesa

conserva 14 quadretti dipinti olio su tela, raffiguranti la via

crucis, opera firmata dall'artista Francesco

Giordano da Policastro e risalente al 1745.

Nella sagrestia vi

si trova un armadio del 1762 finemente lavorato ed ancora in utilizzo da parte

dei frati, opera di intagliatori esporti del luogo. Sempre in sagrestia si

trova un crocifisso in legno risalente ad epoca di dominazione spagnola, fatta

restaurare di recente ed esposta in occasione della Pasqua. Il convento nel

1742 ospitò per alcuni giorni un "capitolo provinciale" al quale

partecipò anche il Beato Angelo d'Acri, che nell'occasione portò in

processione un crocifisso che piantò in una roccia di granito nelle

vicinanze. La croce oggi si trova eretta su una collona, nel sagrato dal

convento. Una statua dell'Immacolata è custodita all'interno della chiesa,

statua realizzata alla fine del '600.

Altri

edifici religiosi

Chiesa

del Madonna del Carmelo - La Chiesa della Madonna del Carmelo (o del Carmine),

di semplice stile barocco, è posta nel versante sud del centro abitato, nel

rione Costa. Fu costruita dopo il 1790, per volere degli abitanti del

quartiere, che molto numerosi in quel periodo, pretesero la realizzazione di

un edificio di culto nella loro rione. Con molta probabilità i lavori hanno

avuto inizio nella seconda metà dell'Ottocento.

Chiesa

dell'Ecce Homo - La Chiesa

dell'Ecce Homo (o santuario dell'Ecce Homo) si trova nel

quartiere periferico di "Palla Palla". Realizzata nel 1700 quando il

quartiere era una frazione del comune di San Giovanni in Fiore, distante da

questo alcuni chilometri. Nel mese di giugno la chiesa e la zona circostante

è animata dalla festa dell'Ecce Homo, che richiama, oltre ai cittadini

sangiovannesi, anche popolazioni dei comuni limitrofi.

Chiesa

di San Francesco di Paola - La Chiesa di San Francesco di Paola (o Chiesa

del Crocefisso) sorge in posizione extraurbana nella parte più meridionale

del centro storico, lungo la strada che porta in località Iunture.

Costruita nel 1774, si conserva integra nelle forme originarie. L'interno

della chiesa è stato trasformato da un restaurato effettuato nel 1974 che ha,

comunque, mantenuto, senza alterarla eccessivamente, la tipologia della chiesa

ad unica navata. Conserva un prezioso altare ligneo.

Chiesa

di Santa Maria delle Grazie - La Chiesa di Santa Maria delle Grazie (o Chiesa

Matrice) è stata edificata intorno al 1530 dall'Abate Commendatario Salvatore

Rota. Inizialmente era ad una sola navata. Completamente demolita, venne

riedificata a tre navate nel 1770 per opera dell'Abate Commendatario Giacomo

Filomarino. Presenta un prospetto con tre portali in pietra arenaria decorati

a motivi ornamentali seicenteschi. Il portale maggiore è riccamente decorato

con motivi di ispirazione classica.

Chiesa

di Santa Maria della Sanità - La Chiesa di Santa Maria della Sanità

(meglio conosciuta come Chiesa della Cona) fu edificata nel 1600, in uno

dei quartieri più antichi della città, oggi parte integrante del centro

storico. È di dimensioni ridotte suddivisa in tre navate.

Chiesa

di Santa Maria della Sanità - La Chiesa di Santa Maria della Sanità

(meglio conosciuta come Chiesa della Cona) fu edificata nel 1600, in uno

dei quartieri più antichi della città, oggi parte integrante del centro

storico. È di dimensioni ridotte suddivisa in tre navate.

Nel

1700 fu modificata architettonicamente con vistosi elementi barocchi, e

conserva ancora oggi un pregevole portale sobriamente decorato. Conserva

preziosi affreschi di artisti calabresi e napoletani dell'epoca.

Chiesa

di Santa Lucia - La Chiesa di Santa Lucia è stata edificata tra la

seconda metà degli anni settanta e i primi anni ottanta, dando vita ad una

nuova parrocchia assorbendo quella di San Francesco e dell'omonima chiesa.

Il

quartiere sorto intorno alla chiesa ha poi assunto lo stesso nome

dell'edificio di culto. La chiesa attuale è opera di un lungo restauro e

rifacimento della chiesa negli anni novanta.

Chiesa

di San Domenico - La Chiesa di San Domenico è stata edificata negli anni

ottanta nel quartiere dell'Olivaro, un quartiere periferico distante un paio

di chilometri dal centro urbano. L'edificio, oltre alla funzione religiosa, ha

assunto negli anni anche ruolo di centro di aggregazione sociale, ospitando al

proprio interno un oratorio ed una casa di riposo.

Chiesa

dello Spirito Santo - Ultima chiesa, per ordine cronologico, consacrata

nel centro urbano. È posta nel quartiere della "Pirainella", il

quartiere più a nord della città. Utilizza parte del vecchio capanno della

"Scuola Tappeti", in disuso dagli anni ottanta. La chiesa è stata

consacrata nel 2008.

Cappella

di San Giovanni Battista - La Cappella di San Giovanni Battista è una

piccola cappella posta in cima al quartiere del "Bacile", la

parte più alte di Monte Difesa, sopra il vecchio serbatoio del Bacile

realizzato nei primi anni del secolo scorso.

Altri

elementi religiosi

Le

croci di inizio Novecento - Nel 1912, in occasione di una “Missione di

evangelizzazione”, furono realizzate due croci, poste successivamente, in

due zone del paese, all'estremità del centro urbano. La prima croce, fu

innalzata accanto alla Chiesa

del Carmelo, chiamata “Croce della Costa”, mentre la seconda croce

venne posta sul colle Difesa, chiamata appunto “Croce della Difesa”. Le

croci sono costituite da assi in ferro, e poggiano su una base in granito

silano.

Al

centro delle croci è stato riprodotto un cuore crociato, simbolo della “Congregazione

dei Passionisti”. Ai lati della croce, in posizione obliqua vi sono

una lancia, simbolo del ferimento al costato di Gesù in croce, ed una canna

come quella utilizzata per abbeverare il Signore, durante l'agonia della

crocifissione. La base in granito silano, di forma quadrangolare, ospita

alcune incisioni fatte su tavole in marmo, ognuno delle quali riportano la

data dell'avvenimento, il maestro che ha eseguito l'opera, e alcune

esortazioni cristiane come ”Soffri e Taci” e ”Ama e

spera”. Oltre alle due croci, ve ne è un'altra, distante un centinaio di

metri dalla “Croce della Difesa” fatta realizzare alcuni decenni dopo,

sempre in ferro battuto, con elementi in legno, meno pregiata delle

altre.

L'innalzamento

delle due Croci, è legato ad un fatto increscioso della storia della comunità

silana, che venne riportato su un verbale della “Curia provinciale dei Padri

Passionisti del Santo Costato di Gesù”. Quando i missionari giunsero in

paese, la sera, dopo le laute celebrazioni eucaristiche, con seguente

processione per le vie cittadine, sia le croci che i padri vennero presi beffa

da un gruppo di anarchici probabilmente ubriachi. Il giorno susseguente,

saputo dell'accaduto, per poco non si rischiò il linciaggio dei facenti parte

al gruppo degli anarchici da parte di migliaia di fedeli, rischiando anche

tentativi di impiccare incendi alle abitazioni degli anarchici. Il tutto venne

portato alla calma il giorno successivo, quando i padri missionari, fecero due

comunioni generali, una per gli uomini e l'altra per le donne, terminate con

la benedizione delle croci e il perdono degli “attentatori”. Per questo le

croci, ancora oggi, sono simbolo del perdono religioso.

L'edicola

dell'Ecce Homo - Posta nel vecchio quartiere del "Petraro",

quest'edicola racchiude un'immagine dell'Ecce Homo. Al suo fianco vi è una

fontana, ed il luogo era un punto di sosta per i viaggiatori che si

apprestavano a scendere in paese e per i contadini che lavoravano le terre

delle zone tra "Meterire" e i "Pardici".

Pag.

1

Pag.

3

Pag.

3