|

Il

paese, che sorge su una collina a circa 380 metri s.l.m. (Municipio posto a 423

metri s.l.m.), si affaccia sulla piana di

Lamezia e il Mar

Tirreno, al centro del golfo

di Sant'Eufemia, sulla Costa

dei Feaci. Il territorio comunale degrada

dolcemente da est verso ovest, dalle falde delle Preserre catanzaresi

occidentali (Monte Contessa,

metri 881 s.l.m.) al litorale pianeggiante.

Offre

paesaggi e caratteristiche ambientali variegate: boschi di faggi, lecci, querce

e abeti sono presenti in alta collina. In località Vrisi si può ammirare il

Gigante Buono, un platano

orientale millenario

monumentale (Platano

orientale di Vrisi), tra i

più grandi d'Europa, mentre il pioppo nero più grande d'Italia si trova poco

più a valle, proprio all'ingresso del borgo. Per questo motivo Curinga è

conosciuta anche come "il paese dei due giganti".

Il

litorale è caratterizzato da cinque km di spiaggia libera con un ampio arenile

in sabbia silicea e dune marine che ospitano colonie di piante psammofile e una

folta macchia mediterranea con mirti e ginepri. L'intera area è stata

riconosciuta come sito di interesse comunitario. Seguendo la linea costiera, una

folta pineta ricopre tutto il litorale comunale fino a Torre Mezza Praja (Ruaddu) dove

lascia spazio a eucalipti ed a una zona umida anch'essa riconosciuta sito di

interesse comunitario. Alle spalle della pineta costiera si estende una fertile

pianura ricca di agrumeti e uliveti che interessa metà della superficie

comunale. Ai piedi delle colline si trova un'antica ed enorme duna fossile

importante testimonianza del neolitico. Il panorama collinare è caratterizzato

quasi interamente da ulivi secolari e vigneti.

L'intero

territorio è percorso da est a ovest dal torrente Turrina (Mucato / Nocato) che

sfocia nel golfo di Sant'Eufemia dopo aver attraversato la valle sottostante il

borgo e la piana. Altri corsi d'acqua presenti sono il torrente Le Grazie, il

Randace, Samboni, Tre Carlini. Curinga è ricchissima di acqua, numerose sono le

falde acquifere sotterranee e le sorgenti. Il clima è quello tipico delle

regioni mediterranee con temperature miti anche in inverno.

Curinga

ha una storia plurimillenaria. L'intero territorio comunale è infatti

ricchissimo di testimonianze storico-archeologiche.

Grazie

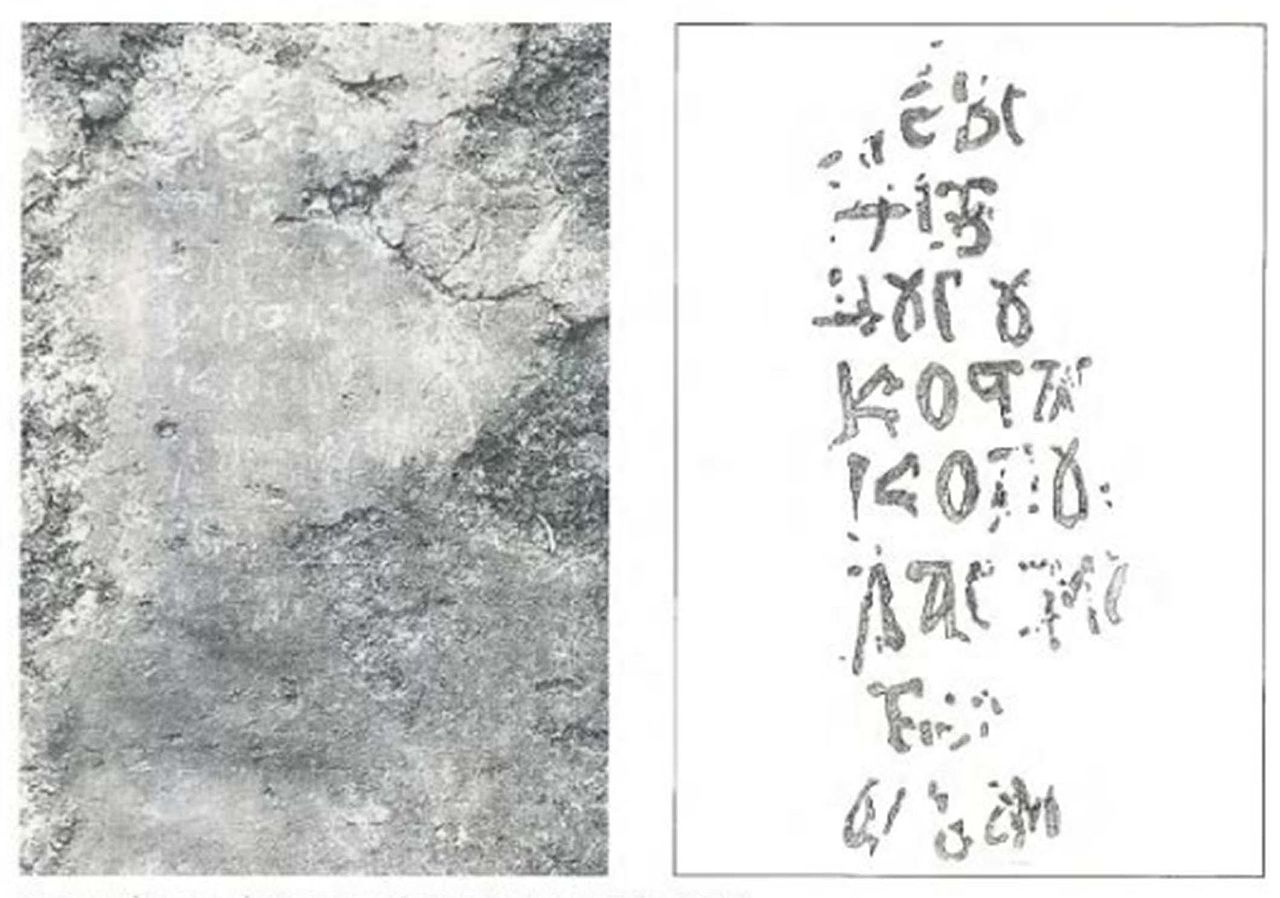

alle ricognizioni condotte tra il 1974 ed il 1977 da Albert J. Ammerman vengono

individuati sulla grande duna fossile (Rina) in località Prato

S. Irene i resti di alcuni abitati del periodo neolitico (databile tra la fine

del settimo e

gli inizi del terzo

millennio a. C.). Si

tratta di circa 40 capanne a pianta rettangolare, dotate di focolari. Le

abitazioni hanno pareti in incannucciata ricoperta d'argilla, con struttura

lignea formata da paletti. Basamento di pietra, struttura portante in legno,

pareti in graticcio intonacato. Il tetto, sorretto da un palo centrale o da pali

perimetrali, era di paglia o di canne, rivestito di argilla. Nei pressi sono

stati trovati materiali in ossidiana e ceramica.

Nel 1992 l’area è stata oggetto di scavo da parte della Soprintendenza

per i Beni Archeologici della Calabria e sulla duna venivano individuati i buchi

dei pali di un insediamento di capanne preistoriche oltre che un focolare

circolare, resti di intonaco di strutture abitative, di strumenti litici, per la

quasi totalità in ossidiana proveniente da Lipari, ceramiche con decorazioni impresse, accette levigate e fusaiole.

Riconducibile alla cultura di stentinello, individuata da Paolo

Orsi nel 1890 e cronologicamente riferibile ad una fase evoluta del

Neolitico antico, questa comunità era dedita allo sfruttamento delle risorse

agricole e allo smistamento dell’ossidiana delle Isole

Eolie verso le regioni adriatiche. Più di recente, un laboratorio di

archeologia sperimentale, supportata da analisi archeometriche eseguite presso i

laboratori dell’Università

della Calabria, è stato

sviluppato da Rocco Purri. Attraverso un approfondito studio dei materiali

originali che caratterizzano la ceramica stentinelliana di Curinga sono state

ripercorse tutte le fasi del processo di produzione: dall’approvvigionamento

della materia prima, alla realizzazione delle forme, alla loro decorazione fino

alla loro cottura. I reperti originali recuperati nella zona sono conservati

presso il Museo

Archeologico Lametino e

il Museo

Pigorini di Roma.

L'intero

territorio curinghese fa parte del regno mitologico che Omero nell'Odissea descrisse come "Terra

dei Feaci" .

Proprio

sull'estesa e sabbiosa spiaggia curinghese Ulisse approda e incontra Nausicaa. Questa lo condurrà a Scheria, da suo padre, il re Alcinoo che lo aiuterà in seguito a ritornare a Itaca.

Furono

probabilmente questi racconti a spingere i primi coloni greci a stabilirsi

nell'area. È ragionevole ritenere che nel periodo magno-greco il litorale

curinghese fornì un comodo e utile approdo marittimo tra gli imbocchi e quindi

le vie di comunicazione verso l'interno, dell'Amato e dell'Angitola a

metà strada tra le città greche di Hipponion (Vibo

Valentia) e Temesa (Nocera T.). ll tempio di Castore

e Polluce (di cui

si conservano, all'interno del giardino di villa Cefaly, due delle quattro

colonne rinvenute), eretto dai navigatori achei che

occuparono quest'area, e successivamente inglobato dai Romani nella costruzione

delle Terme, fornisce un indizio sull'ubicazione della città greca perduta di Terina. Questa tesi tuttavia necessiterebbe di studi e campagne di scavo

approfondite e al momento non ci sono certezze sull'entità dell'insediamento

ellenico in zona, nonostante la chiara nomenclatura che individua nell'area

luoghi come Lacconia (Laconia), Calavrici (Kalavryta),

Malia (Amalias), ed ancora Argò, Argadi, Aglioca, Chinea, Moddoni, Palandara

ecc. Furono

probabilmente questi racconti a spingere i primi coloni greci a stabilirsi

nell'area. È ragionevole ritenere che nel periodo magno-greco il litorale

curinghese fornì un comodo e utile approdo marittimo tra gli imbocchi e quindi

le vie di comunicazione verso l'interno, dell'Amato e dell'Angitola a

metà strada tra le città greche di Hipponion (Vibo

Valentia) e Temesa (Nocera T.). ll tempio di Castore

e Polluce (di cui

si conservano, all'interno del giardino di villa Cefaly, due delle quattro

colonne rinvenute), eretto dai navigatori achei che

occuparono quest'area, e successivamente inglobato dai Romani nella costruzione

delle Terme, fornisce un indizio sull'ubicazione della città greca perduta di Terina. Questa tesi tuttavia necessiterebbe di studi e campagne di scavo

approfondite e al momento non ci sono certezze sull'entità dell'insediamento

ellenico in zona, nonostante la chiara nomenclatura che individua nell'area

luoghi come Lacconia (Laconia), Calavrici (Kalavryta),

Malia (Amalias), ed ancora Argò, Argadi, Aglioca, Chinea, Moddoni, Palandara

ecc.

In

contrada Prato Sant'Irene e nelle adiacenze del torrente Tre Calrini è stata

scoperta una necropoli con suppellettili tardo elleniche, vestigia di età

classica si riscontrano anche nell'alveo del torrente Turrino.

Nel 1916, durante

operazioni di bonifica del torrente, venne ritrovato accidentalmente un

tesoretto di circa 300 stateri greci arcaici (VI

secolo a.C) in argento e in buono stato di conservazione, subito diviso tra gli operai

e la gente del luogo. L'intervento di Paolo Orsi e della prefettura ne scongiurò

la totale dispersione: 164 monete furono recuperate a Ravenna, 14 a Catanzaro,

11 a Pizzo, 4 a Curinga, mentre il contenitore ceramico e il resto del tesoretto

non furono più ritrovati. Provenienti dalle zecche delle città di Taranto,

Crotone, Metaponto, Sibari, Caulonia, sono attualmente conservate nel Museo

Nazionale della Magna Grecia a

Reggio Calabria.

I

romani, conquistata la Calabria, si insediarono a Curinga, nella zona di

Lacconia su quelle antiche terre che erano state dei coloni greci. Lungo la via

Popilia, che attraversa per intero il territorio comunale da nord a sud, vi

fondarono la Statio di Aque Ange (Anniae)

descritta nella Tavola

Peutingeriana.

In

località Trivio (proprietà Greco) sono leggibili avanzi attribuibili alla Statio Ad

Turres menzionata anch'essa negli itinerari romani. La stazione di posta

romana si trovava probabilmente presso il Fondaco del Fico (attualmente in stato

di rudere), e sopravvisse nelle sue funzioni fino alla meta dell'800. Di

notevole importanza doveva essere l'area, dato che vi sorse una grande villa

rustica con annesso un cospicuo complesso termale, unico in tutto il Sud Italia

a poter essere osservato ancora oggi fin quasi all'altezza della copertura. La

costruzione del complesso termale avviene tra il I ed il II secolo d.C.; esso è

composto da un atrio-ginnasio,

dal frigidarium, da un piccolo tepidarium-spogliatoio,

da due grandi calidaria, da un laconicum e da

alcuni ambienti di servizio con un sistema di copertura a volta a crociera

centrale collegata a due brevi volte a botte impostate su pilastri

quadrangolari, mentre un complesso sistema di canali ne permetteva la

circolazione dell’acqua. Il rinvenimento di una moneta bronzea dioclezianea ne colloca il pieno funzionamento intorno III - IV secolo d.C., in età

imperiale. ll momento della disattivazione del complesso termale avviene tra la

metà del IV e gli inizi del V secolo, quando venne trasformato in chiesa

gotica. Le Terme Romane sono presenti nell'elenco dei monumenti nazionali

italiani e attualmente sono interessate da una nuova campagna di scavi

archeologici.

Con

la caduta dell'Impero Romano, occupata dai Longobardi, distrutta dalle guerre

gotiche e devastata

da eventi naturali, Lacconia conobbe un forte declino, rimanendo spopolata. La

migrazione interna verso aree più salubri e sicure determinava sulle colline la

nascita di Curinga (il primo nucleo è a Calicinò, attuale rione Ospizio). La

piana iniziò a riattivarsi tra la fine del IX e il X secolo, con l'insediamento

di coloni greci, veterani armeni e traci ai quali si aggiungevano fuggiaschi

dalla Sicilia e da Reggio, flagellata dalle incursioni saracene. In questo periodo sono ambientate le vicende di Bernardino De Rubeis

che, a quanto scrive Bartolomeo Romeo, riuscì a riunire un buon gruppo di

uomini armati e a respingere da Lacconia una scorreria saracena. Nella

piana dell’ultimo periodo bizantino sono il monastero di San Nicola di

Calabrice e Santa Maria di Canna, il cenobio di Sant'Andrea a Curinga, mentre a

monte veniva edificato da monaci basiliani il cenobio di Sant'Elia, beneficato e

protetto dal basileus di Costantinopoli.

Nel

1057 Roberto

il Guiscardo con i

suoi uomini muove da nord verso Reggio. Arrivato presso il fiume Mucato

(Turrina) nei pressi di Lacconia, si accampa per due giorni per consentire ai

soldati di riposare. Ne approfitta per esplorare il territorio, contattare la

popolazione e tentare accordi con i notabili di Neokastron e Maghida. I due

borghi vengono assoggettati così come il resto della Calabria bizantina. Roberto diviene Duca dei territori conquistati, ma è costretto a cedere

metà della Calabria al fratello Ruggero.

La linea di confine sul Tirreno viene fissata seguendo il corso del torrente

Mucato. A Ruggero spetta il sud mentre Roberto andrà a nord. Il territorio di

Curinga e Lacconia in particolare sono in questo periodo confine amministrativo

tra i due territori normanni. Nel 1062 il Duca Roberto fa pressione su

Antrasillo, signore di Maida, affinché questi ceda il cenobio di Sant'Elia con

le dipendenze e i villani all'abate di S.Eufemia. Nel 1098 il Conte Ruggero, in

marcia verso Salerno, presso Lacconia firma un Diploma che concede beni e

diritti ai basiliani della zona. Sotto il dominio normanno si intensificò

l'attività agraria nella piana: cereali, canna da zucchero, oliveti, vigne ed

orti. Iniziano a comparire anche le prime colture di gelsi con conseguente

produzione tessile.

I terreni sono affidati oltre che ai conventi, alla famiglia

normanna (o nordica) dei Bono, che vantava proprietà tra Lacconia e L'Amato.

L'imperatore Federico

II, abilissimo

falconiere amante della caccia, dichiarò foresta regia (Ascrea) i boschi che

allora si estendevano alle spalle di Lacconia fin oltre L'Amato, mentre in un

privilegio rilasciato nel 1225 ai Cistercensi di Corazzo si parla della florida

tonnara presente tra Rocca Angitola e Lacconia.

La regina Costanza cedette

il feudo a Giacomo figlio di Ruggero di Sanseverino,

che nel 1354 concesse all'ordine dei Celestini il prelievo di ventiquattro

barili di tonno all'anno, privilegio confermato da re Ladislao nel 1404 e da Federico

d'Aragona nel 1488.

La tonnara rimase attiva fino alla fine XVIII secolo.

Con

la caduta di re

Manfredi, gli Angioni si

insediarono nel territorio. Nel 1269 Lacconia venne concessa a Giordano

Sanfelice mentre il cenobio di San Nicola in Calavrici divenne base operativa e

osservatorio di Gillotto Santoliceto nel suo tentativo di impadronirsi di Rocca Nicefora (Rocca Angitola), tentativo riuscito nel 1278. Ai Santoliceto, uomini

di fiducia di Carlo

I, verranno riconosciuti

i diritti su Lacconia, Curinga e Calavrici, oltre che su Maida ed il resto del

feudo. Furono anni bui per la popolazione del luogo, costretta a subire

prepotenze e angherie di ogni genere da parte dei nuovi signori. Durante il

dominio angioino, i monasteri, che tanto si erano adoperati per il rifiorire

della piana, versano in uno stato di abbandono. La popolazione insorge nel 1283

(Guerra

del Vespro), aggravando

ulteriormente la situazione economica, politica, sociale e religiosa già al

collasso a causa del fiscalismo degli Angioini, delle incursioni saracene e

dalle truppe assoldate dalle parti in lizza. Il monastero di San Nicola viene

devastato e, abbandonato dai monaci, non verrà più riedificato. Nel 1331, morta l'ultima dei Santoliceto, la civitas di Lacconia con sede protopapale e

il casale di Curinga passano prima a Goffredo

Marzano e nel 1409

alla potente famiglia Caracciolo.

Nel

1459 le truppe di Ferdinando

I scacciano gli

Angioini dal feudo, requisendo tutte le proprietà dei Caracciolo. Passate al

figlio Federico,

questi concede numerosi benefici e franchigie e gli abitanti del luogo,

diversamente dal resto della Calabria, godono di diritti e grazie. Vengono

promossi lavori di bonifica e incrementate le colture di gelso con la

costruzione di grandi trappeti per la lavorazione dello zucchero. Curinga è

sede di abili artigiani del vetro: "in un luogo vicino, Coriga, si

solevano in questi anni passati fare bellissimi vasi di vetro". Nel 1496, per far fronte all'imminente guerra, Federico dovette cedere il

feudo a Marcantonio Caracciolo. Curinga e Lacconia ritornano sotto il dominio

baronale.

Curinga

e Lacconia vengono unificati nella Contea di Nicastro vedendo un graduale

impoverimento economico. Le frequenti inondazioni a cui è soggetta Lacconia, ne

acuiscono la crisi, rendendo la piana inospitale a causa della malaria che

imperversa. A questa si aggiunge una nuova ondata di scorrerie saracene. Nel

1572 Lacconia subisce un'incursione turca durante la quale alcuni abitanti

vengono rapiti e ridotti in schiavitù. Per contrastare il fenomeno vengono erette e rafforzate le torri

di avvistamento su

tutta la costa e tra queste, la Torre di Mezzapraja già presente in epoca

angioina e la torre e il castrum di Lacconia di epoca normanna-sveva. Anche

Curinga ha il suo castello, adattato, in seguito, in palazzo-residenza dai Loffredo. Nel 1605, Marcantonio Loffredo subentra ai Caracciolo e il feudo diviene Principato. La condizione sociale tuttavia non

cambia e gli ultimi abitanti di Lacconia, ridotta ormai una palude, e

completamente rasa al suolo dal terremoto

del 1638, migrano verso

le colline. Il terremoto del 1659 e quello del 1783, in seguito, danneggeranno

fortemente anche Curinga, divenuta nel frattempo università superando Maida per

numero di abitanti (2500 c.a.). L'ultimo atto di cessione delle terre di Lacconia e Curinga è del

1670: il nuovo signore è Fabrizio Ruffo di Bagnara, prozio del più famoso Cardinale

Ruffo che nel 1799, in marcia verso Napoli per la riconquista del Regno,

trova ospitalità a Lacconia e Curinga. I suoi 4000 uomini, per la maggior parte

galeotti, si lasciarono andare a violenze gratuite e abusi. Ai Ruffo è dovuta

la costruzione del Palatium di Mezzapraja e sempre alla famiglia

Ruffo saranno legate le sorti di Curinga e Lacconia fino alla fine del

feudalesimo.

Caduta

la Repubblica

Napoletana, il principe

ereditiero borbonico transita nel 1806 per il Fondaco del Fico per raggiungere

la Sicilia. Viene inseguito dal generale Reynier che fissa in Maida il quartier

generale dei francesi proprio mentre un'armata inglese approda nel tratto di

costa tra l'Angitola e l'Amato dando così inizio alla Battaglia

di Maida, che vedrà gli

inglesi vincitori, sostenere l'insurrezione calabrese. Il brigante Papasodero,

da una Curinga occupata, con centinaia di uomini armati e insieme al borbonico

Cancellieri tentò più volte di espugnare Maida, dove si erano rifugiati i

benestanti della zona. I tentativi furono tutti respinti e l'ordine ristabilito.

La riorganizzazione napoleonica portò alla soppressione del sistema feudale.

Nel 1783 la baronia di Lacconia, oramai divenuta Acconia o Acquania, scomparve

del tutto e il suo territorio venne assegnato definitivamente alla municipalità

di Curinga.

Tuttavia

le condizioni della popolazione rimangono tragiche, povertà e miseria sono

ovunque e molte volte sfociano in atti di violenza. Nel 1848 le truppe

borboniche si scontrano con i Nazionali e gli insorti calabresi presso Curinga

nella Battaglia delle Grazie. I molti curinghesi guidati da Francescantonio

Bevilacqua insieme ad altri accorsi dai paesi vicini inflissero pesanti perdite

e costrinsero i Regi guidati da Nunziante a

una disastrosa ritirata.

Il

27 e il 28 agosto 1860 Garibaldi è

a Curinga acclamato da una folla piena di speranza. Incontra e dà ordini al

generale Stocco presso il Palazzo dei Bevilacqua. Cinquantacinque curinghesi e molti

altri accorsi dai paesi limitrofi lo seguiranno dando vita alla Seconda

Battaglia delle Grazie.

Svanita

l'illusione unitaria, intuito il tradimento del nuovo re Sabaudo e con il

perdurare della situazione di miseria, Il 6 maggio 1870, Curinga insorge: un

raggruppamento di duecento uomini mossi dagli ideali anarchici di Bakunin proclama il governo provvisorio repubblicano di Curinga. Avanzano

verso Maida seguendo le piste di montagna cambiando però direzione per unirsi

agli altri 100 insorti provenienti da Cortale e diretti a Filadelfia,

dove si concentra il raggruppamento sotto la guida di Ricciotti

Garibaldi. La notizia

dell'insurrezione si diffuse e altri accorsero dalle campagne e dai paesi

limitrofi armati alla men peggio.

Il

7 maggio 1870 viene proclamata la Repubblica Universale di Filadelfia. Segnalata

la comparsa dei moti insurrezionali la Prefettura di Catanzaro invia 122 uomini

di gran lunga meglio organizzati e armati degli insorti. Questi ultimi,

asserragliati nella parte più alta del paese, sperano nella sollevazione

popolare, che tuttavia non avviene con vigore. Gli abitanti, già in condizione

di miseria e impauriti per un ulteriore aggravamento della loro già misera

condizione sociale, non supportano la rivolta che termina il 9 maggio con la

cattura degli ultimi insorti. Ci saranno due morti tra la popolazione e uno tra

i soldati.

Alto

fu il tributo di sangue versato dai curinghesi durante le due guerre mondiali.

Il

Novecento vedrà moltissimi curinghesi cercare fortuna prima oltreoceano e in

seguito nel nord Italia.

Gli

anni Cinquanta videro nel paese un'ulteriore diffusione delle idee socialiste.

Non mancarono episodi di occupazione delle terre da parte di contadini.

Scoprire

il borgo

L'insediamento

principale è il borgo di Curinga che sorge in posizione collinare ed è

capoluogo dell'omonimo comune. Ospita la metà dei residenti. Il pittoresco

centro storico del paese è un intreccio di stradine, scalini, vicoli

caratteristici (carrìari) che attraversano un tessuto urbano

estremamente irregolare fatto di piccole case costruite in pietra e attaccate

tra loro che portano a piazzette dominate quasi sempre da palazzotti gentilizi:

Largo e palazzo Bevilacqua, Piano di Pruscino e palazzo Loffredo (Perugini),

Largo Impietrata (Menzalora) e palazzo Serrao. Altri ancora sono Palazzo Senese,

Palazzo Panzarella, Palazzo Ciliberti (Cuda). È diviso in rioni (rughi), tra

i quali i principali sono Ospizio (Spìzzu), Calvario (Carvàru), San

Giuseppe, Serra di Ciancio,

Notar Cola (Notraccola), Pietrapiana (Petraxhiana).

Il

corso principale del centro storico è Corso Garibaldi e attraversa le tre

piazze di Curinga: Piazza Diaz, Piazza San Francesco, Piazza Immacolata. Tre

sono anche le chiese principali: Il Duomo o Chiesa di Sant'Andrea Apostolo, il

Santuario Maria SS.ma del Carmelo, la Chiesa Maria SS.ma dell'immacolata. Le

ultime due vedono una intensa partecipazione da parte delle relative

confraternite.

Nel

centro storico sono presenti inoltre la Chiesa di San Giuseppe, la Chiesa

dell'Addolorata, la Chiesa di Maria SS.ma del Soccorso, mentre fuori

dall'abitato la Chiesa della Madonna delle Grazie. Il centro storico nel corso

degli anni ha subito un graduale spopolamento dovuto a fenomeni di migrazione

verso paesi quali Stati Uniti, Canada, Argentina, Venezuela, Australia, Francia,

Svizzera, Germania.

Al

centro della piana si trova Acconia,

frazione di Curinga che detiene quasi lo stesso numero di abitanti del paese

capoluogo. Importante e rinomato centro agricolo sviluppatosi sui resti

dell'antica Laconia, risorge proprio come villaggio agricolo in seguito alla

bonifica della piana, conoscendo un forte incremento urbano a partire dagli anni

80. Ha una piazza intitolata a San Giovanni Battista sulla quale si affaccia

l'omonima chiesa. Costruita di recente, non distante dalla piazza è la chiesa

di Santa Maria della Speranza che ospita la vita parrocchiale della comunità.

È sede di una stazione ferroviaria (Stazione

di Curinga).

Poco

distanti da Acconia si trovano le contrade di Ferriolo, Cerzeto, Torrevecchia,

Prato Sant'Irene.

Le

contrade di Trunchi, Ergadi, Calavrici si trovano sul confine sud del comune di

Curinga.

Le

contrade di Agrosini, San Salvatore (Cacci), Zecca, Centone,

Jencarella, Bellifico si trovano in posizione collinare a monte di Curinga. Sono

caratterizzate da piccoli e suggestivi nuclei abitativi che si affacciano sulla

valle sottostante. Vantano una pregevole tradizione agricola ed eccellenti

tipicità culinarie.

Architetture

religiose

Chiesa

di Sant'Andrea

Apostolo (Chiesa Matrice/Duomo) Chiesa

di Sant'Andrea

Apostolo (Chiesa Matrice/Duomo)

Santuario

di Maria

Santissima del Carmelo

Chiesa dell'Immacolata

Chiesa di San

Giusepp e

Chiesa di Maria

Santissima del Soccorso;

Chiesa dell'Addolorata;

Chiesa

della Madonna

delle Grazie

Chiesa

di San

Giovanni Battista

(Acconia

di Curinga)

Chiesa dell'Annunciazione

(Acconia

di Curinga )

Chiesa

di Santa Maria della Speranza

(Acconia

di Curinga)

Chiesa

"borbonica" di San Giovanni

(Acconia

di Curinga)

Siti

archeologici

Monastero

di Sant'Elia Vecchio, eremo basiliano. Nelle vicinanze esiste un platano

orientale che, secondo gli esperti che lo hanno studiato, avrebbe più di mille

anni

Le

Terme Romane di Curinga, che si trovano in c.da Cerzeto, nei pressi di Acconia

di Curinga

Duna

fossile di Piana di Curinga (Località Prato S. Irene - Rina),

importante testimonianza del neolitico.

Palazzi

Nel

centro storico di Curinga vi sono diversi palazzi storici:

Palazzo

Bevilacqua, ora di proprietà del comune

Palazzo

Perugini (principi Loffredo)

Palazzo Serrao

Palazzo

Ciliberti, vecchia sede del municipio, situato in piazza San Francesco

Palazzo

Senese appartenente ai duchi di San Demetrio

Palazzo

Senese. Di costruzione quattrocentesca, è uno degli edifici di maggior valore

storico del paese.

Villa Maggiore

Perugino

Villa Cefaly -

Pandolphi

(Acconia)

Palazzo Ducale

(Acconia)

Di

notevole bellezza sono pure le numerose case coloniche, ville/casini di campagna

sparse su tutto il territorio comunale. Alcune, recentemente ristrutturate, sono

oggi sede di pregevoli agriturismi e ristoranti. Presenti in Curinga vi sono

anche vari appezzamenti di terreno una volta suffeudi del feudo di Curinga tra

cui località Ciceri appartenente alla famiglia Senese,località Trunchi

appartenente alla famiglia Bardari ed altri .

Architetture

militari

Torre Angioina

di avvistamento

Palazzo -

Fortezza principi Ruffo

Torre Normanno

- Sveva

Fortino Seconda

Guerra Mondiale

Tradizioni

e folclore

Il

costume tipico veniva indossato dalle donne curinghesi per la prima volta

intorno ai 15 anni e segnava il passaggio dall'adolescenza alla

giovinezza. "Pacchiana" è Il termine con il quale si

definisce la donna che lo indossava, principalmente nei giorni di festa. Si

distingueva a seconda che la donna fosse sposata, vedova o nubile. Il

costume tipico veniva indossato dalle donne curinghesi per la prima volta

intorno ai 15 anni e segnava il passaggio dall'adolescenza alla

giovinezza. "Pacchiana" è Il termine con il quale si

definisce la donna che lo indossava, principalmente nei giorni di festa. Si

distingueva a seconda che la donna fosse sposata, vedova o nubile.

L'abito è

formato principalmente da una sottoveste bianca molto lunga detta

"Cammisa" mentre un corpetto a doppio petto di velluto o raso nero o

rosso senza maniche detto "Bustu" era ricamato a mano

in seta, oro o argento e rigido a tal punto da tenere ben sollevato il seno

femminile.

Dalla scollatura del corpetto fuoriusciva la "Cammisola"

una camicetta bianca a maniche corte e larghe ricamata con fini lavori di alto

artigianato locale.

La gonna, di lana, flanella o cotone, era rossa per le donne

sposate, nera per le vedove e veniva detta "Pannu" mentre

la sopravveste, rimboccata e annodata dietro la schiena, a formare una lunga

coda veniva chiamata "Gunnedda".

Completava il costume

la "Fodalicchia", un pezzo di stoffa, di solito seta nera,

che copriva il davanti e veniva annodata dietro la schiena da due lunghi lacci.

Altri elementi erano il "Pettine" avente lo scopo di

coprire il seno e il "Vancalieddu" lungo copricapo di colore nero o

bianco, che si snodava lungo le spalle dopo aver formato sulla testa stessa una

specie di corona che serviva per agevolare il trasporto dei contenitori per

l'acqua o i cesti con i "panni" da lavare.

L'usanza

dell'utilizzo del costume tipico venne mantenuta nel dopoguerra solo dalle donne

anziane scomparendo del tutto negli anni '70.

Fonte:

|