Capo Colonna - noto

in età coloniale (antica, classica ed ellenistica) come Capo Lacinio e poi promontorium

Lacinium in età romana - è un promontorio sito

otto chilometri a sud di Crotone,

che costituisce la punta più orientale della penisola calabrese e costituisce

il limite meridionale del golfo

di Taranto. La sua importanza risiede nella quantità di elementi

archeologici di diverse epoche che sono legati a questa punta di terra protesa

sullo Ionio.

Il toponimo moderno

è deriva dalla presenza dell'unica colonna rimasta eretta del tempio

di Hera Lacinia: fino al XVI

secolo era chiamato "Capo delle Colonne" perché 2 erano

le colonne rimaste in piedi del santuario di Hera.

Proprio la

caratteristica di luogo facilmente identificabile dal mare rese il capo Lacinio

punto di riferimento per la navigazione e per la definizione di confini. Questo

metodo di indicare i limiti della navigazione e le aree di influenza era

generalizzato e derivava dal tipo di navigazione "sottocosta"

dell'epoca; anche i trattati

fra Roma e Cartagine prendevano un promontorio (capo

Bello) come limite insuperabile dalle navi Romane.

Con la

fondazione di Crotone da

parte di coloni greci nell'VIII

secolo a.C. l'area dell'antico Capo Lacinio, già considerata sacra

dalle popolazioni autoctone, viene ulteriormente nobilitata dalla costruzione

del famoso tempio dedicato a Hera Lacinia, divinità greca, protettrice delle

donne e della fertilità e che viene nella mitologia classica abbinata alla

romana Giunone.

Queste due principali qualità: la facile riconoscibilità dal mare e la

presenza del tempio fecero convergere sul capo Lacinio le pagine della storia.

Un riferimento

alla funzione di "pietra di confine" ci viene fatta da Tito

Livio quando ci informa che le navi romane, per il trattato

stipulato nel 303

a.C. con Taranto non

potevano superare il capo Lacinio. La mancata osservanza di questo trattato

spinse nel 282

a.C. la città greca ad attaccare i romani e successivamente alle guerre

pirriche.

L'area

comprende trenta ettari di terreno adibito a scavi e venti di bosco e macchia

mediterranea. A Capo Colonna sorgeva una tra le aree sacre più importanti

dell'intero bacino Mediterraneo: il santuario dedicato a Hera Lacinia, moglie e

sorella di Zeus, protettrice dei pascoli, delle donne, della fertilità

femminile, della famiglia e del matrimonio.

I

reperti rinvenuti nell'area di scavo sono custoditi, in parte, nel Museo

Archeologico Nazionale di Crotone. In particolare si segnalano i reperti di età

arcaica e il prezioso Tesoro di Hera Lacinia. Del celebre santuario sono esposti

oggetti votivi, frammenti di decorazioni architettoniche in marmo e terracotta,

e frammenti di sculture, tutti risalenti all'età arcaica; il cippo iscritto che

ricorda l'appartenenza del santuario ad Hera Eleytheria; il gruppo scultoreo

d'età romana di Eros e Psyche rinvenuto in mare a Capo Colonna.

Nel

nuovo museo di Capo Colonna, situato all'ingresso del Parco Archeologico, sono

esposti reperti rinvenuti nell'area.

All’interno

del Parco Archeologico si trova la Torre di Capo Nao, tozzo edificio

spagnolo del XVI secolo, che ospita al suo interno l'omonimo antiquarium.

Oltre

a rappresentare un luogo storico dal grande valore artistico e archeologico,

il promontorio di Capo Colonna ospita la piccola e suggestiva chiesa di

rito latino in cui si venera la Madonna di Capo Colonna. Ogni anno la più

grande processione religiosa della Calabria porta migliaia di fedeli

in pellegrinaggio dal Duomo di Crotone alla piccola chiesa all'interno del Parco

archeologico.

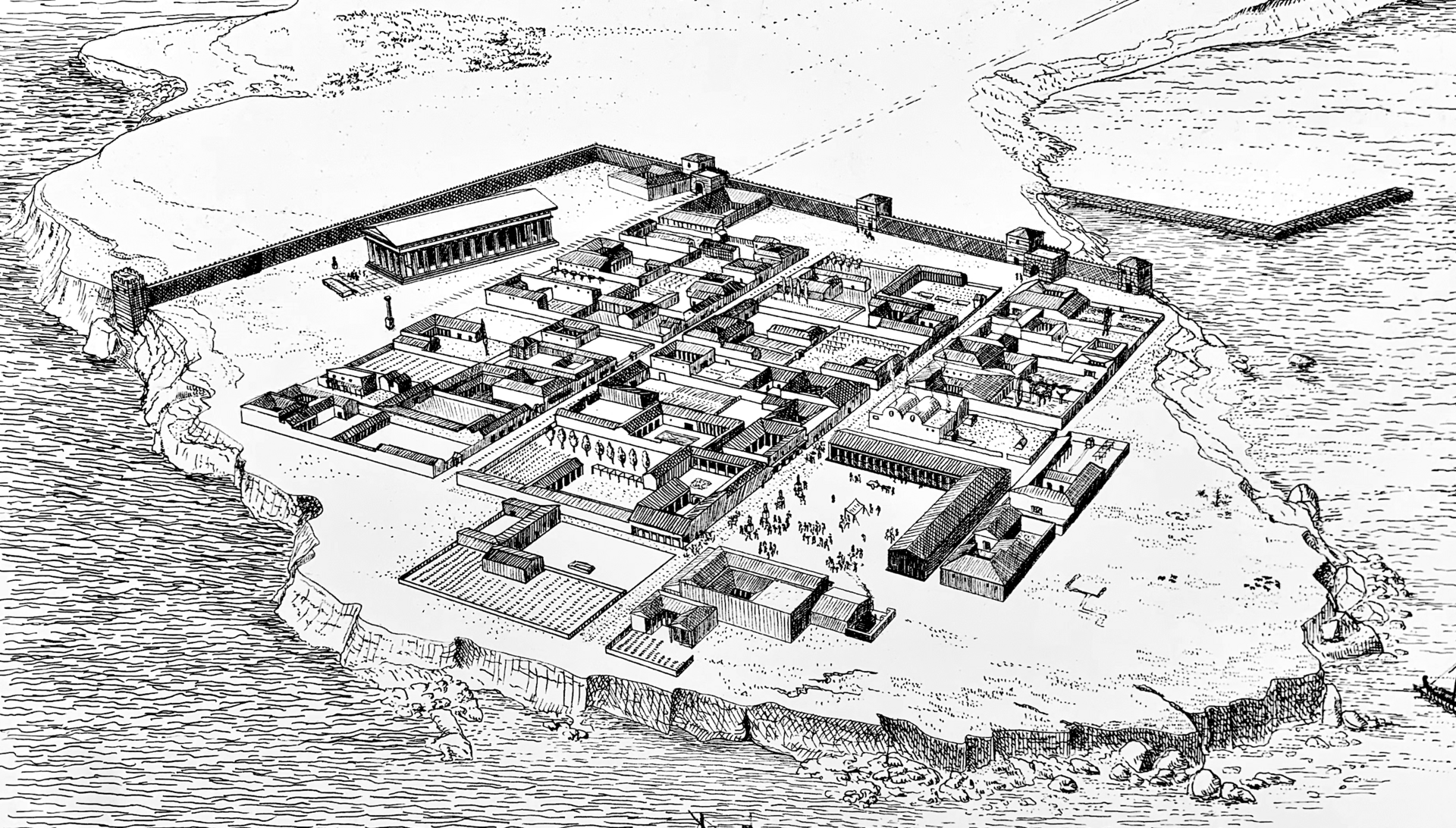

Dopo la

conclusione della seconda

guerra punica, i conquistatori romani nel 194

a.C. dedussero a Crotone una colonia marittima ed affidata ai

triumviri Cn. Octavius, L. Aemilius Paulus, C. Laetorius (Livio Libro

XXXIV; 45). Da vari elementi storici che evidenziano l’importanza del Lacinio

per le operazioni militari romane via mare in questa fase storica, dalla

presenza di stratigrafie di età repubblicana-imperiali emerse sul promontorio,

e contemporaneamente per l'assenza di stratigrafie consistenti in età

repubblicana (II e I sec. a.C.) nell’area della città moderna, ha lasciato

ipotizzare che la deduzione della colonia romana di Croto fosse avvenuta

nell’area del Lacinio poco distante del tempio di Hera. A Capocolonna,

infatti, a nord della hiera hodos sono venute alla luce cospicue strutture

databili tra la metà del II sec. a.C. e la prima metà del I sec. d.C. Una

parte notevole dello spazio urbano della colonia sembra essere occupata invece

solo da edifici privati.

Ma

l’insediamento romano presso il Lacinio sembra esaurirsi dopo pochi decenni,

visto che già dalla prima meta del I d.C., in eta augustea, si assiste allo

stanziamento, soprattutto di edifici pubblici, ai piedi della collina del

Castello di Crotone, nell'acropoli della vecchia città greca, anche se

rimangono segni di vitalità del promontorio Lacinio fino al periodo tardo

antico.

Qui infatti si

pone la statio

del cursus pubblicus di Lacenium, riportata nella Tabula

Peutingeriana e con qualche errore di trascrizione (Facenio) anche

in altre fonti

itinerarie.

L’insediamento

di età

repubblicana sul Capo Lacinio occupa tutta l’estremità

settentrionale del promontorio e si compone di insulae quadrangolari

che risparmiavano il settore del Santuario di Hera e le sue immediate

pertinenze. Oltre alle piccole domus vi erano ricche residenze di proprietari più

illustri ed un complesso con destinazione termale, edificato dai duoviri

Lucilius Macer e Annaeus Traso l’80 e il 70 a.C., come attestato da

un'iscrizione su un mosaico decorato con una fascia esterna a meandro.

La fase di

decadenza e il progressivo abbandono dell’abitato del Lacinio inizia

probabilmente dopo l’assedio di Sesto

Pompeo nel 36 a.C., nella cui occasione viene forse costruito il

peribolo in reticolato del promontorio, a scopo difensivo.

Scavi

effettuati tra settembre e dicembre 2014 hanno messo in evidenza la presenza,

sul lato settentrionale e, parzialmente, su quello occidentale del sagrato, dei

resti di un porticato, costruito, presumibilmente, in età augustea, che forse

definiva architettonicamente uno spazio pubblico dall’epoca della fondazione

della colonia romana, le cui dimensioni lasciano supporre che possa riferirsi ad

un edificio pubblico.

In località

Torre Mariedda-Quote Cimino, sono stati ritrovati resti di un considerevole

complesso provvisto di un’imponente fontana monumentale riconducibile al

periodo tra tarda età repubblicana e prima età imperiale (I sec. a.C. e III/IV

sec. d.C.).

Dopo

l’abbandono dell'abitato, il perdurare della devozione nei confronti di Hera

Lacinia è ancora attestato tra il 98 ed il 105 d.C. dall’ara dedicata da Oecius procuratore

imperiale (libertus procurator), in favore di Ulpia Marciana, sorella di

Traiano.

L’occupazione

sul promontorio di Capocolonna non si limita al solo abitato al Capo Lacinio. Le

ricognizioni compiute da Joseph Carter della Università del Texas mostrano che

il retroterra agricolo era occupato da numerose fattorie rurali, presubibilmente

inizialmente si trattava delle terre distribuite ai coloni che arrivarono qui

dopo la deduzione del 194 a.C., ma l'occupazione con queste caratteristiche

prosegue fino all'età tardo-antica ed

anche oltre.

Parco

Archeologico Nazionale

L'area archeologica di Capo Colonna è un sito archeologico statale situato

situato in località Capo

Colonna, vicino a Crotone.

È inclusa nella lista dei monumenti

nazionali.

Gli

elementi archeologici presenti non si limitano al solo più noto Santuario

dorico dedicato ad Hera, di maggiore frequentazione durante l'età classica ed

ellenistica, ma si tratta di un sito con stratificazioni di diverse epoche, da

quella preistorica, con frequentazioni italiche fino alla fondazione della

colonia di Kroton. Numerosi resti risalgono all'età romana: dapprima in età

repubblicana, un decennnio dopo la fine della seconda

guerra punica, qui venne costituito il primo insediamento della colonia

romana di Croto, e poi la statio di Lacenium in età imperiale.

Museo

Archeologico di Capo Colonna

Inaugurato

nel 2002, il museo sorge all'interno del Parco omonimo, su un unico piano.

La struttura è divisa in tre padiglioni espositivi: la Terra, che conserva

reperti emersi durante il periodo della dominazione romana; il Sacro, dedicato

alle testimonianze dell'area sacra del Santaurio ed il Mare, che espone i

ritrovamenti subacquei.

Tra i reperti più pregiati esposti nel Museo si

annoverano un elmo corinzio in bronzo del V secolo, un ceppo d'ancora in pietra

su cui è incisa una dedica di Phayllos, tra i più celebri atleti crotoniati, a

Zeus Meilichios e una piccola scultura in marmo raffigurante Amore e Psiche,

ritrovata nelle acque antistanti la costa crotonese. La struttura è circondata

inoltre dal giardino di Hera, costituito, tra gli atri, da alberi di pero, melo,

giglio, mirto e melograno.

Santuario di Hera Lacinia

Il santuario

di Hera

Lacinia di Capo

Colonna, dipendente dalla città di Crotone antica,

fu uno dei santuari più

importanti della Magna

Grecia dall'età

arcaica fino al IV

secolo a.C., finché cioè fu sede della lega

Italiota prima che si trasferisse a Taranto.

Il

sito del santuario era

in una posizione strategica lungo le rotte costiere che univano Taranto allo stretto

di Messina, su un promontorio chiamato anticamente Lacinion,

che diede anche l'epiteto alla dea venerata, Hera Lacinia.

Il nome odierno invece ricorda le rovine del tempio (con l'ultima

"colonna" in piedi), mentre il nome usato fino all'epoca moderna,

"Capo Nao", altro non è che una contrazione del greco naos, che

significa appunto tempio.

Il

santuario era stato edificato alla fine del VI

secolo a.C. ed era anche chiamato di Hera Eleytheria, come

resta testimoniato da un'iscrizione sul cippo del Lacinion,

al Museo

archeologico nazionale di Crotone.

Tra

il XVI ed

il XIX

secolo fu quasi completamente saccheggiato per

riutilizzare i materiali

da costruzione per importanti opere pubbliche: quali il Castello

di Carlo V e le mura difensive della città, e poi per la costruzione del Porto.

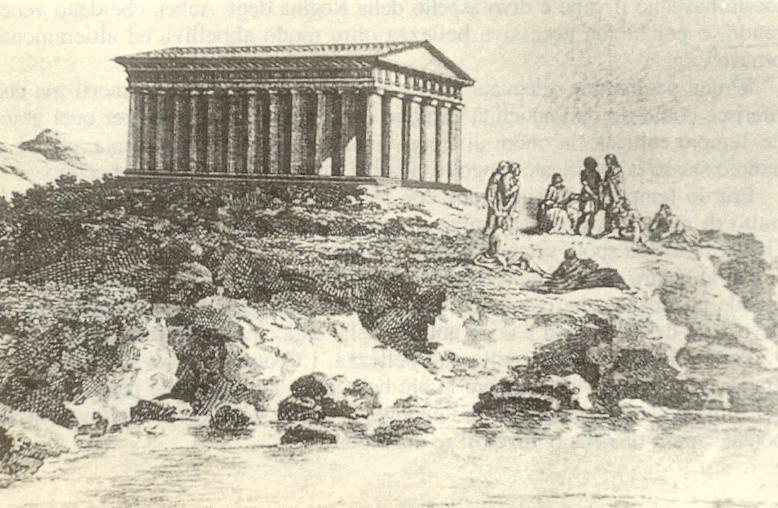

Il

Santuario di Hera Lacinia ruotava intorno al tempio dorico costruito nel V

secolo a.C. sopra un precedente tempio arcaico del VII secolo, come attesta

l’uso difforme di blocchi di reintegro. Oggi del tempio dorico, che aveva il

classico impianto planimetrico a 6×19 colonne, rimane la nota colonna

superstite, posta sopra un poderoso basamento composto da dieci livelli di

blocchi di arenaria.

Delimitato

dall’ampia cortina muraria, di cui oggi restano ben visibili ampi blocchi di

opus reticolatum di epoca romana, rinforzata a Nord e a Sud da due torri

esterne, il Santuario di Hera Lacinia si articola in due aree orientate ad Est

ed attraversate dalla solenne Via Sacra (larga 8,50 m) individuata nel 1987.

Il

complesso del Santuario era composto da più edifici, dei quali sono oggi

visibili alcuni resti. Il tempio vero e proprio, di ordine

dorico, con sei colonne sulla

facciata (esastilo) e quattordici sui lati lunghi, era proteso verso il mare e

aveva la classica forma dei templi

greci: un imponente complesso di 48 colonne in stile

dorico alte oltre 8 metri e costituite da otto rocchi scanalati.

Il tetto era

di lastre di marmo e tegole in marmo

pario. Nulla si sa delle decorazioni che, però, erano certo

presenti, come si può dedurre dal ritrovamento di una testa femminile in marmo della Grecia e

pochi altri frammenti. La colonna, in stile

dorico, fino al 1638 era

affiancata da un'altra caduta per un terremoto e

poggia sui pochi resti del possente stilobate.

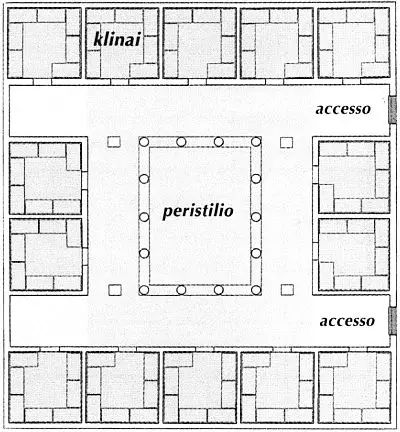

Edificio

H - Lungo il lato a sud della Via Sacra, subito dopo la porta

d’ingresso e della cinta muraria romana (entrando sulla destra) sorge l’hestiatorion (Edificio

H), edificio per banchetti sacri, e che si allinea sull’asse

determinato dal grande tempio dorico.

L’hestiatorion

del Lacinio ha pianta quasi quadrata (26,30 x 29 m) ed è costituito da un

cortile porticato su cui si affacciano 14 vani, anch’essi di pianta quadrata,

di uguali dimensioni (4,74 m x 4,75), disposti simmetricamente in due serie di 5

e 2 ambienti.

La datazione di

questo "Edificio H" viene posta al IV

secolo a.C. quando il tempio già

aveva assunto grande celebrità.

Le

misure degli oikoi sono

funzionali a contenere 7 kline (lettino

usato non solo per il riposo ma anche per consumare i pasti) per

stanza; alla restituzione ipotetica dell’edificio si ricostruiscono

complessivamente 98 klinai.

Le

misure degli oikoi sono

funzionali a contenere 7 kline (lettino

usato non solo per il riposo ma anche per consumare i pasti) per

stanza; alla restituzione ipotetica dell’edificio si ricostruiscono

complessivamente 98 klinai.

Il termine “banchetti

sacri” è da riferirsi al consumo di pasti

rituali collettivi, un aspetto del culto ampiamente praticato in ambiente

greco già dall’età geometrica ed arcaica. “La commensalità rituale

collettiva rappresentava il necessario corollario dell’azione sacrificale ed

era volta a stabilire rapporti, da un lato, tra la comunità umana e il

referente divino, dall’altro, fra gli individui costituenti tale comunità,

configurandosi, pertanto, come una complessa azione cultuale cui era sottesa

un’elaborata operazione politico-sociale”. … “In virtù di tali profonde

implicazioni di natura socio-politica, l’analisi delle strutture che

ospitavano il banchetto sacro, gli hestiatoria appunto, permette di ricostruire

indirettamente i cambiamenti verificatisi nella polis e, parallelamente, la

definizione del paradigma di sviluppo architettonico contribuisce, per

estensione, a tratteggiare la progressiva strutturazione spaziale e monumentale

del santuario greco”.

Già in età

classica il banchetto rituale non è svolto all’aperto, ma è abitualmente

ospitato in edifici noti come hestiatoria, che tra la fine del VI ed il V secolo

si strutturano in numerosi vani destinati ad ospitatare i klinai ed in altri

locali distinti funzionalmente per funzioni accessorie (cucine, magazzini, ecc).

Questo modello degli hestiatioron e delle forme di partecipazione al banchetto

rituale muta in età ellenistica con lo spostamento dei centri del potere, dalle

città-stato ai regni: il nuovo quadro storico, imperniato non più sulle

poleis, ma sulle monarchie, non necessitava più del consolidamento e

dell’affermazione periodica dell’identità cittadina nei santuari,

soprattutto nelle realtà di nuova fondazione.

In ambito

magno-greco la tradizione del consumo di pasti rituali collettivi trova esempi

significativi, sebbene in periodi cronologici differenti, nel santuario

extra-muraneo di Afrodite a Locri (cd. Stoà ad U nell’area di Centocamere,

databile nel VI secolo a.C.) e nel santuario di Hera Lacinia a Capo colonna.

Edificio

K - Lungo il lato nord della Via Sacra si trova il katagogion (Edificio

K), albergo per ospiti privilegiati, dotato di un peristilio con colonne

stuccate e capitelli di ordine dorico della seconda metà del IV secolo a.C.

L’edificio

K (38×34 m.) presenta l’accesso tramite la via sacra sul lato sud, su cui

affacciava con un portico dorico proseguito anche lungo il lato est a forma di

elle. L’accesso avveniva, tramite un corridoio, direttamente nel peristilio su

cui affacciavano su tutti e quattro i lati ambienti uguali (5,10×5,10 m.).

Il

confronto planimetrico più calzante è con il Leonidaion di Olympia utilizzato

come struttura d’albergo, per ospitare le delegazioni giunte per i giochi

olimpici. In analogia con tale confronto l’edificio K viene interpretato come

un Katagogion, utilizzato forse come foresteria dove

potevano trovare alloggio importanti visitatori, mentre i loro accompagnatori si

dovevano accontentare di costruzioni molto meno raffinate e resistenti.

Edificio

B -

A nord del tempio dorico si

trova un altro grande edificio rettangolare (22×9 metri) definito edificio

B, di cui rimangono tracce di fondazioni in calcarenite. Emerso dagli

scavi aperti tra il 1987 ed il 1990 la costruzione è orientata ad Est, in modo

più approssimativo rispetto al grande tempio, con un deciso spostamento

dell’asse verso settentrione. In prossimità del basamento quadrato è stato

rinvenuto un horos,

un cippo di confine arcaico in calcarenite, che doveva delimitare una primitiva

area sacra di grande importanza.

L’ipotesi

più accreditata per questo edificio è che potrebbe trattarsi del primo luogo

di culto risalente alla prima metà dell’VIII sec. a.C., abbandonato poi nel V

sec. a.C. quando fu costruito il tempio classico.

L’ipotesi

più accreditata per questo edificio è che potrebbe trattarsi del primo luogo

di culto risalente alla prima metà dell’VIII sec. a.C., abbandonato poi nel V

sec. a.C. quando fu costruito il tempio classico.

La

presenza, in fondo alla cella rettangolare, di un basamento in blocchi di

calcare, posizionato asimmetricamente, che fa pensare ad una base per una statua

di culto o una mensa per le offerte; potrebbe perciò trattarsi del più antico

luogo di culto dedicato alla divinità.

Vicino

al cippo è stato trovato il famoso diadema d’oro, datato intorno alla metà

del VI sec. a.C. e che con ogni probabilità doveva incoronare il simulacro dì

Hera. Nei pressi del cippo sono stati ritrovati anche altri importanti oggetti

– tra cui spiccano gli splendidi bronzetti arcaici (Gorgone, Sfinge e Sirena),

prodotti in madrepatria. L’ipotesi più accreditata è perciò che dopo la

fondazione del tempio maggiore (l’edificio A) questo tempio arcaico non venne

demolito, ma riutilizzato come thesauròs, ossia un edificio destinato a

conservarvi le offerte dei cittadini e della comunità urbana.

La

Via Sacra - La strada sacra del santuario è stata scoperta tra il I988 ed

il I989, sul margine settentrionale dell’edificio B. Ne è stato scavato un

tratto lungo m 58 circa e largo m 8,50 circa, con margines realizzati

in blocchi di calcarenite disposti per lungo, e ne sono stati messi sinora in

luce gli strati di abbandono che possono ascriversi al III secolo a.C.

Costituisce l’asse mediano che attraversa longitudinalmente il temenos

collegandolo con il bosco sacro, i punti di approdo e l’altra grande area

sacra nelle “quote Cimino”.

La

forte erosione del margine del promontorio non consente di individuare

l’ultimo tratto della strada che doveva comunque continuare in direzione est e

terminare in una sorta di piazzale nel quale confluivano le processioni

religiose e dove, forse, si trovava l’altare di cui parlano le fonti.

Spicca

la grandiosità delle dimensioni, ma questo era da attendersi se si pensa che

lungo tale maestosa arteria si snodavano le processioni che andavano a

concludersi sulla punta del promontorio.

Si

ritiene che la strada sacra sia sorta nel momento dell’ultima fase di vita

dell’ edificio B, ovvero nel primo venticinquennio del V secolo a.C., allorché

il grande vigore urbanistico che anima la polis, si riflette nel santuario di

Hera con la costruzione del monumentale tempio poco più a Sud dell’edificio

B. È il momento della tryphé crotoniate, conseguente alla vittoria su Sibari e

successivo alla partenza di Pitagora dalla città.

Il

bosco sacro - Da Tito Livio apprendiamo dell’esistenza di un lucus,

termine che in latino individua un “bosco sacro” ed è considerato da alcuni

equivalente al greco àlsos,

di uno selva rigogliosa e di alti abeti. L’esistenza sul promontorio Lacinio

di un bosco di alti abeti, costituito cioè da un’essenza arborea, forse

relitto botanico del manto primigenio di conifere boreali, che doveva.

rappresentare un’ evidente difformità nell’ambito del paesaggio vegetale,

di certo mediterraneo, potrebbe avere stimolato il suo riconoscimento come luogo

sacro già da parte delle comunità indigene.

Torre

di Nao

La torre

di Capo Nao, più semplicemente conosciuta come torre di Nao o torre

Nao, è un monumento risalente

al XVI secolo situato

a Capo Colonna.

Carlo

V iniziò

una vasta ed imponente opera di fortificazione dei litorali calabresi nel XVI

secolo, per potenziare le strutture difensive del Regno

di Napoli. Inizialmente, il progetto iniziato dal viceré don

Pedro di Toledo prevedeva la costruzione di 3 torri,

ovvero la torre di Capo Nao, la torre

di Scifo e la torre

Mariedda. Solo la prima torre venne

però costruita, pare per mano di Fabrizio

Pignatelli, che iniziò la costruzione nel 1550 e

la termino all'incirca nel 1568.

La torre venne

interamente ricoperta di pietra

arenaria, di cui è composto anche tutto il promontorio

Lacinio. La torre resistette alle incursioni saracene e

anche se in seguito, nel 1806,

passò nelle mani dei francesi,

che la inserirono nel loro sistema

doganale. Dopo l'Unità

d'Italia, divenne una sede del comando della Guardia

di finanza, mentre oggi è un piccolo archeologico.

La torre viene

costruita come un elemento di difesa, composta da una base quadrata, un aspetto

tozzo e semplice, ma allo stesso tempo massiccio ed imponente. L'accesso alla

torre è rialzato, e per entrarci bisogna salire tre rampe

di scale, che conducono ad un piccolo ponte

levatoio a scomparsa, azionabile tramite una carrucola dall'interno.

Questi due particolari rendevano la torre quasi impenetrabile ed ancora più

difesa, considerando anche i diversi elementi di offesa di cui questa è dotata,

come diverse archibugiere,

ora trasformate in semplici finestre, e dei piombatoi situati

sulla cima della torre. Solo dopo la recente ristrutturazione,

venne implementata una porta a piano terra, per permettere anche le più

basilari misure

di emergenza.

Dopo una fase

di restauro sia

interno che esterno, la torre è stata adibita ad antiquarium,

ovvero un piccolo museo nel

quale poter osservare ritrovamenti

archeologici subacquei della

zona. Si possono osservare reperti

archeologici Greci e Romani,

con un'età compresa tra il 600

a.C. ed il 200

d.C., tutti rinvenuti nei fondali presso

il promontorio,

ma anche in tutta la riserva

marina, che si estende fino a capo

Rizzuto. Inizialmente, venne adibita alla mostra dei reperti

rinvenuti all'interno dell'area

archeologica adiacente, ma con il passare del tempo e l'aumentare dei

reperti, venne costruito il Museo

archeologico nazionale di Crotone, nel quale vennero trasferiti tutti

i reperti rinvenuti all'interno dell'area

archeologica (anche se alcuni reperti vennero portati al Museo

Archeologico di Reggio Calabria) e lasciò spazio all'esposizione

nella torre di numerose anfore, monete antiche, ceramiche, vasi e marmi.

Salendo inoltre in cima alla torre, si possono osservare a pieno splendore le coste ed

i litorali,

nonché la città di Crotone.

Torre

Scifo

Costruita

nei primi anni del Seicento, la Torre di Scifo, originariamente nominata Torre

di Capo Pellegrino, è il luogo simbolo di uno dei tratti più suggestivi della

costa crotonese, essa rientrava in un disegno di difesa costiera di cui facevano

parte anche la Torre di Capo Nao (la prima costruita) e la Torre Mariedda. Carlo

V iniziò, infatti, una vasta ed imponente opera di fortificazione dei litorali

calabresi nel XVI secolo, per potenziare le strutture difensive del Regno di

Napoli.

La

torre verrà costruita sul capo Pellegrino dal mastro Gio. Bernardino de Sena

nei primi anni del ‘600 e prenderà dapprima il nome di Torre di Capo

Pellegrino e poi di torre di Scifo. Nel 1763 lo stabile passa sotto il controllo

della famiglia Zurlo, che danno un nuovo aspetto all’area. I nuovi padroni in

pochi anni edificheranno il casino, con i magazzini, la chiesa, le caselle ed il

vaccarizzo. Creeranno un grande giardino con alberi da frutto ed un vigneto e

costruiranno due cisterne per raccogliere e conservare la preziosa acqua della

fonte.

Dopo

l’Unità d’Italia la torre di Scifo fu ceduta dal Demanio dello Stato al

marchese Antonio Lucifero, che la trasformò in dimora estiva di soggiorno e

molti terreni di proprietà ecclesiastica della località passarono in proprietà

del barone Luigi Berlingieri che li acquistò dal Demanio. Nel 1938 fu costruita

l’adiacente abitazione del custode. Oggi il fortilizio appare ben conservato e

presenta una pianta di forma quadrata ed è munita di robusti contrafforti e

cordonatura in pietra, è dotato inoltre di una scala esterna e di un piccolo

ponte d’accesso.

Nella

Baia di Scifo è stato ritrovato un relitto di epoca romana che trasportava

delle lastre di marmo provenienti dall’Asia Minore e utensili di diversa

fattura. Il carico si presenta sparso sul fondale, a circa 7/8 metri di

profondità, concentrato in due zone contigue, come se al momento del naufragio

lo scafo si fosse spezzato in due tronconi. Su alcuni blocchi di marmo sono

state identificate alcune iscrizioni di cava riportanti la data del 197 d.C. e

da questo si è ipotizzato un probabile inabissamento della nave attorno ai

primi anni del III secolo. Attualmente è possibile visionare parte del

materiale recuperato presso il museo archeologico di Capocolonna.

SANTUARIO

DELLA MADONNA DI CAPOCOLONNA - Il santuario di Santa Maria di

Capo Colonna si trova vicino all'area

archeologica di Capo Colonna, sul promontorio

Lacinio e custodisce un'icona particolarmente

venerata.

L'edificio

è ubicato nei pressi del tempio dedicato a Hera

Lacinia, del quale oggi rimane un'unica colonna

dorica. La struttura attuale fu eretta dai monaci

basiliani di Salice

Salentino probabilmente fra l'XI e

il XIII secolo e

certamente prima del Cinquecento,

quando la chiesa e l'icona furono descritte nel Libro dei miracoli, un

manoscritto che racconta di un tentativo ottomano di

distruggere o trafugare il quadro che sarebbe avvenuto nel 1519.

La

chiesa fu sottoposta a numerosi rimaneggiamenti nel corso dei secoli. Nel Settecento fu

trasformata in romitorio e

nel 1897 assunse l'aspetto attuale per l'ampliamento progettato dal marchese Anselmo

Berlingeri.

L'icona

- L'icona, probabilmente bizantina,

risale al X o

all'XI secolo.

Il dipinto,

che si rifà all'iconografia

di San Luca, sarebbe stato donato al santuario,

secondo la tradizione, da San

Dionigi l'Areopagita[1]. Il quadro subì a sua volta diversi

rimaneggiamenti. Un tempo conservata all'interno della chiesa, l'icona è stata

successivamente trasferita nel Duomo

di Crotone da dove, in occasione della festa della Madonna di Capo

Colonna, viene portata in processione fino al santuario.

La

sacra icona della Madonna di Capo Colonna è l'immagine più rappresentativa

della città di Crotone e il suo culto è ormai da secoli un simbolo per tutti i

crotonesi, anche se non è possibile delinearne un quadro storico preciso. In

merito alla sacra immagine, infatti, i racconti giunti sino a noi non sempre

risultano attendibili e non è possibile rintracciare notizie negli archivi

storici ecclesiastici crotonesi, perché gran parte delle fonti in essi

conservate sono andate distrutte in un incendio che divampò nella basilica e

nell'episcopio cittadino intorno al XVI secolo.

Le

notizie giunte sino a noi sono antichi racconti che intrecciano fonti storiche a

storie leggendarie. Le fonti storiche più attendibili raccontano che già in

tempi antichi, annualmente, i crotoniati facevano pellegrinaggi presso il

promontorio di Capo Lacinio per celebrare e ringraziare Hera, la dea della vita

e della fertilità. Con l'avvento del cristianesimo questo culto pagano venne

sostituito dalla venerazione della Vergine Maria. La tradizione più antica

racconta infatti che la sacra immagine di origine bizantina fu portata sul

promontorio crotonese da San Dionigi, un giudice ateniese che, dopo esser stato

convertito al cristianesimo da San Paolo, giunse a Crotone e ne divenne il primo

vescovo.

Secondo

il racconto il Santo, dopo aver trovato l’immagine, la portò nel tempio di

Hera Lacinia in cui per secoli si era svolto il culto pagano, iniziando i

crotonesi alla venerazione della Sacra Icona. Un'altra versione racconta che il

quadro, proveniente dall'oriente, in origine raffigurava la Vergine a mezzo

busto; fu ritrovato da un artista crotonese il quale, dopo averlo trasportato su

tela, lo completò, ricreando la figura intera della Vergine e abbellendolo

infine con una lamina prima dorata e poi argentea. Nemmeno sull'autore

dell'opera si hanno notizie certe e attendibili.

Un'antica

tradizione racconta che la tela originale sarebbe stata realizzata da San Luca

evangelista, ma questo racconto sarebbe poco attendibile, perché il dipinto

della Vergine di Capo Colonna risalirebbe al X – XI secolo e sarebbe di stile

bizantino, quindi realizzato in tempi successivi. Questa versione potrebbe

essere influenzata dal fatto che San Luca è conosciuto come un abile pittore

che realizzò numerosi dipinti raffiguranti la Vergine Maria. Un altro racconto

attribuisce il dipinto a un altro San Luca detto l’Archimatrite, un abate che

resse uno dei monasteri basiliani presente un tempo a Capo Colonna. Questa

seconda versione sembrerebbe trovare maggiore riscontro perché l’attuale

quadro presenta molti caratteri dello stile bizantino, praticato durante l'epoca

del monachesimo basiliano; elementi caratteristici di questo stile si possono

ritrovare soprattutto nella parte superiore dell'immagine, dove sono raffigurati

la testa della Vergine e il volto del Bambino.

La

parte inferiore del dipinto appare poco nitida e sembra esser stata realizzata

con tecniche diverse rispetto all'originale : il manto della Vergine non è

di stile bizantino e parecchi ritocchi sarebbero riconducibili al XV secolo.

Questi dettagli confermerebbero il fatto che il dipinto attuale sia in realtà

un trasporto dell'immagine originale. Alcuni episodi storici ci fanno capire che

la Sacra Icona era già venerata nel XV secolo. Nel giugno del 1519 i Turchi

giunsero a Capo colonna e dopo aver trovato sul promontorio Lacinio il quadro

della Vergine Maria, appiccarono un incendio e tentarono di bruciare la tela, ma

nonostante il fuoco si fosse protratto per qualche giorno, il dipinto rimase

intatto emanando una grande luce. I turchi stupefatti e spaventati da ciò che

era successo decisero di portar via la tela su una delle loro navi, ma la loro

imbarcazione rimase ferma; decisero quindi di gettare il dipinto in mare e la

barca finalmente si mosse. Qualche giorno dopo il quadro fu ritrovato da Agazio

Lo Morello, un contadino del posto che nascose la tela e solo in punto di morte

confessò il suo segreto.

Nel

1638 i turchi tentarono di assediare Crotone ma il popolo crotonese, per

combattere il nemico, decise di esporre l'immagine della Vergine sulle mura

della città, invocando il suo aiuto e la sua protezione. I turchi, appena

videro l'immagine della Madonna, la riconobbero e spaventati scapparono dalla

città e rinunciarono all'assedio. Nel 1600 venne realizzata una miniatura del

quadro originale, allo scopo di preservare quest'ultimo e per avere una copia

del quadro che fosse maggiormente trasportabile per le vie della città durante

le processioni. Questa riproduzione è conosciuta come "il

quadricello" ed è stata realizzata da alcuni artisti della scuola

napoletana. Negli anni successivi ne fu fatta un'ulteriore copia e quest'ultima

è quella che viene portata annualmente in processione. La tela originale nel

1749, su richiesta di Monsignor Costa, vescovo di Crotone, fu laminata in

argento e nel 1929 anche "il quadricello" venne bordato da una cornice

d’argento. La Sacra Icona è attualmente custodita nella Cattedrale di Crotone

e dal 1988 la Madonna di Capo Colonna è patrona dell’Arcidiocesi di Crotone

– Santa Severina. Alla Vergine vengono attribuiti numerosi miracoli e il

popolo crotonese le è fortemente devoto.

Il

mese di maggio è per i crotonesi interamente dedicato alla festa in onore della

Vergine di Capo Colonna. Ogni sette anni la festa assume un tono solenne perché,

al posto della miniatura moderna, viene portato in processione il quadro

"originale". Il terzo sabato di maggio si compie l'annuale

pellegrinaggio notturno, che vede i fedeli crotonesi accompagnare l'icona della

Vergine dal Duomo al promontorio di Capo Colonna, dove si trova il Santuario a

lei dedicato. Il grande quadro o il quadricello restano nella chiesetta di Capo

Colonna per la sola giornata di domenica, e la stessa sera vengono imbarcati e

trasportati via mare fino al porto di Crotone, dove la sacra immagine viene

accolta dai fedeli che la riaccompagnano al duomo. Durante la festa

"settennale" il rientro non viene effettuato via mare, ma il quadro

della Vergine viene posto su un carro trainato da buoi e percorre la stessa

strada che i fedeli percorrono durante il pellegrinaggio notturno del sabato.

Spiagge

Il

promontorio di Capo Colonna ospita anche alcune delle più belle spiagge di

Crotone, come quella di Punta Scifo, di sabbia rossa finissima e dai

fondali bassi e sabbiosi; quella di Campione, vasta e inserita in un

contesto paesaggistico sublime, ricadente nell'Area marina protetta di

Capo Rizzuto.

Sempre fuori città si trova la Spiaggia dell'Irto, a ridosso del

promontorio di Capo Colonna, molto bella, sabbiosa e poco frequentata. Le

più gettonate sono ovviamente le spiagge cittadine, quelle che dal molo

del Porto Vecchio si allungano in direzione sud costeggiate dal lungomare. A

nord della città invece si distendono le spiagge di Gabella,

caratterizzate da sabbia bianca a granelli, lunghi arenili e fondali alti e

sabbiosi. Questa zona costiera è spesso battuta dal vento di grecale e dalla

tramontana, per questo sono particolarmente frequentate dagli amanti del

kite-surf.