Il

comune di Africo ha la caratteristica di essere diviso in due porzioni a

notevole distanza l'una dall'altra. La prima delle due è una piccola enclave nel

comune di Bianco,

la seconda invece si trova sulle pendici dell'Aspromonte,

ove rimangono i ruderi dei borghi di Africo Vecchio e Casalnuovo.

Il

paese nuovo sorge a pochi metri sul livello del mare, a margine di una piccola

pianura affacciata sul Mar

Ionio, chiusa a sud da Capo

Bruzzano, sulla riva destra della fiumara Laverde,

che proprio qui sfocia a mare. Africo Vecchio invece sorge sul versante sinistro

del vallone

Casalnuovo, nella parte sud-orientale del parco

nazionale dell'Aspromonte; sul versante opposto invece sorge, su una

rupe, Casalnuovo.

Si

ritiene che il nome del paese di Africo Vecchio derivi dal greco àprichos,

άπριχος, o dal latino apricus.

Si

ritiene che il nome del paese di Africo Vecchio derivi dal greco àprichos,

άπριχος, o dal latino apricus.

È

stata avanzata l'ipotesi che nel luogo siano esistiti insediamenti in epoca

precedente o contemporanea alla colonizzazione magnogreca; esistono comunque

reperti archeologici di epoca bizantina. Probabilmente già nel decimo secolo

erano presenti monaci

basiliani. In epoca normanna, fra i secoli XI e XII, visse San Leo,

il patrono del paese; secondo la tradizione, egli nacque a Bova e prima di

diventare monaco studiò nel convento basiliano della SS. Annunziata di Africo.

Nel

1571 Gabriele Barrio scrive che ad Africo i riti sacri sono celebrati in greco e

che la popolazione adopera il greco anche nei rapporti familiari, assieme al

latino.

Nel

1783 Africo fu seriamente danneggiata da un forte terremoto che causò sei morti

e danni per ottantamila ducati. Alla fine del secolo XVIII aveva circa 800

abitanti e vi si osservava il rito greco. In epoca napoleonica vi si ebbe uno

scontro tra francesi e borbonici, in cui gli abitanti parteggiarono per questi

ultimi. Nell'Ottocento fu attivo nel territorio il brigante Antonio

Zemma.

La

popolazione di Africo e Casalnuovo ammontava in totale a 1726 persone nel 1815;

nel 1861 il solo paese di Africo aveva 1276 abitanti; ne ebbe 1781 nel 1911 e

2489 nel 1951. Altri due sismi colpirono il borgo calabrese nel 1905 e nel 1908.

Le

condizioni sociali ed igieniche di Africo nel periodo

interbellico erano disastrose. Il meridionalista Umberto

Zanotti Bianco, coadiuvato dal giovane Manlio

Rossi Doria, eseguì un'inchiesta

su Africo nella quale riferiva come il paese fosse annidato su case

dirute per il pregresso terremoto, isolato geograficamente, afflitto da tasse

indiscriminate e da malattie, fosse privo di medico, di aule scolastiche (le

lezioni si svolgevano nelle stanza da letto della maestra); gli abitanti si

nutrivano di un immangiabile pane fatto con lenticchie e cicerchie.

Il

20 gennaio 1945 la popolazione di Africo assaltò con armi da fuoco e distrusse

con bombe a mano la locale caserma dei carabinieri, costringendo i tre o quattro

militi presenti a rifugiarsi negli scantinati e liberandoli solo dopo averli

disarmati. In questo periodo si costituirono nel paese la sezione del Partito

socialista, quella del Partito

comunista e la Camera

del lavoro.

Nel

marzo 1948 il settimanale “L'Europeo”

pubblicò un reportage da Africo a firma del giornalista Tommaso Besozzi,

corredato da alcune fotografie di Tino Petrelli; tale reportage (che faceva

parte di un'ampia inchiesta sulle condizioni del Mezzogiorno promossa da Arrigo

Benedetti) mostrava come le condizioni del paese non fossero

sostanzialmente migliorate rispetto a quelle descritte vent'anni prima da

Zanotti Bianco.

Sorto

su di un costone roccioso a destra del torrente Apòscipo, a circa 737 metri sul

livello del mare, Casalnuovo contava, alla fine del secolo XVIII, circa 600

persone (in prevalenza agricoltori e pastori) e faceva parte del feudo dei

Carafa di Roccella. Il santo patrono, diverso da quello degli africesi, era San

Salvatore. Cronache risalenti al diciottesimo secolo fanno cenno ad una comunità

di monaci in Casalnuovo, dapprima professanti il rito greco ma che poi

abbandonarono tale rito. Durante l'Ottocento nel territorio di Casalnuovo furono

attivi i briganti Fortunato Mollica, Vittorio Marrapodi e Bruno Palamara.

Fra

il 14 e il 18 ottobre del 1951 una

violenta alluvione devastò Africo e Casalnuovo, causando tre vittime ad Africo

e sei a Casalnuovo nonché ingenti danni materiali. Su ordine delle autorità i

due paesi semidistrutti furono evacuati; la popolazione fu alloggiata per pochi

giorni nelle scuole elementari di Bova,

per poi, alla fine di ottobre, essere trasferita a Gambarie e

da lì provvisoriamente distribuita in vari altri comuni della provincia (fra i

quali Reggio

Calabria, Bova

Marina e Palmi;

in particolare gli abitanti di Casalnuovo, i quali erano rimasti più a lungo

nel loro abitato originario, dopo l'ordine di sgombero furono provvisoriamente

alloggiati a Bova Marina e a Bova). Più di mille persone furono allocate in

baracche di legno a Reggio

Calabria, in contrada Lazzaretto di Condera, dove in gran parte rimasero

fino ai primi anni sessanta. Tutti i rifugiati ricevettero per qualche tempo un

sussidio.

Non

è chiaro chi sia stato ad avanzare per primo l'idea di trasferire

definitivamente la popolazione dei due paesi in un nuovo centro da costruire in

località La Quercia di Capo Bruzzano, nel territorio del Comune di Bianco;

tale progetto ebbe fin dall'inizio il sostegno del deputato comunista Eugenio

Musolino e di alcune autorità di Africo. Il parroco di Africo, Don

Giovanni Stilo, fu inizialmente contrario, ma in seguito diede anch'egli

la propria adesione. Per risolvere il problema della sussistenza dei profughi

nel nuovo abituro, Musolino proponeva di espropriare il latifondo che

all'epoca esisteva fra Bianco e Brancaleone,

dove sarebbe sorto il nuovo paese, e di distribuirlo alla popolazione che

sarebbe andata ad abitarvi.

La

decisione di trasferire la popolazione di Africo e Casalnuovo nella sua attuale

sede presenta aspetti poco chiari; fin dall'inizio furono formulati seri dubbi

circa l'opportunità di tale progetto; in particolare si opposero l'Associazione

Nazionale per gli interessi del Mezzogiorno e Umberto

Zanotti Bianco, il quale fece osservare come gli abitanti (in prevalenza

contadini), con il trasferimento, sarebbero stati spossessati della loro terra,

trasferiti in un territorio carente di risorse, e sarebbero state in tal modo

distrutte le basi di una vita comunitaria che gli abitanti si erano

faticosamente costruiti nell'arco di molte generazioni:

«La

burocrazia non ha il diritto di annullare con un tratto di penna questo lavoro

secolare, con lo spedire quelle turbe disgraziate là ove la terra è posseduta

da altri.» (Umberto

Zanotti Bianco).

Zanotti

Bianco, d'accordo con una parte dei rifugiati, proponeva di costruire il nuovo

insediamento in località Carruso, una zona pianeggiante situata nel vecchio

territorio di Africo; tuttavia già nel 1953 cominciarono

ad essere installati, nella suddetta località La Quercia del comune di Bianco,

alcuni prefabbricati donati dalla Croce

Rossa svedese, creando così una sorta di fatto compiuto; a questi

primi insediamenti provvisori fece seguito la costruzione di altri 88

appartamenti nel 1954. Le obiezioni, avanzate da Zanotti Bianco e da una parte

della stessa popolazione di Africo, rimasero così sostanzialmente inascoltate;

nel 1958 Antonio Marando poté scrivere che con la fondazione di Africo Nuovo

era sorto «il primo paese italiano senza territorio».

I

primi abitanti di Africo Nuovo dovettero subito confrontarsi con una realtà

economica assai difficile: la raccolta della legna e delle olive, il lavoro come

affittuari di fondi agricoli o come braccianti nelle coltivazioni di gelsomino,

l'apertura nel paese delle prime botteghe e dei primi negozi, poi il lavoro come

operai presso l'Ente pubblico per la riforestazione, non riuscirono a risolvere

in modo adeguato il problema della sussistenza materiale, cui molti ovviarono

con l'emigrazione, mentre altri si ridussero a vivere di assistenza. Non fu

senza aspre lotte che gli africesi riuscirono ad ottenere servizi essenziali

come la stazione ferroviaria.

Gran

parte della popolazione sfollata da Africo vecchio e Casalnuovo fu a lungo

costretta a vivere in campi profughi; Africo Nuovo iniziò ad esistere solo

all'inizio degli anni '60. Comunque, nel 1962 gran parte dei profughi del

Lazzaretto era andata ad abitare nel nuovo paese; alla metà degli anni '60 data

l'ultimazione di ulteriori 320 alloggi popolari nonché la costituzione ad

Africo Nuovo di un'anagrafe e di un registro di stato civile comuni alle ex

popolazioni di Africo vecchio e di Casalnuovo.

Di

fatto, il comune di Africo Nuovo rimase fino al 1980 privo di delimitazione

territoriale, mentre i suoi abitanti avevano perso la loro antica condizione

sociale (di contadini poveri) senza però averne acquistata una migliore.

Già

nel periodo della costruzione del nuovo abitato, infatti, aveva iniziato a

consolidarsi un'economia di tipo assistenziale, dapprima con il sussidio erogato

ai profughi, poi grazie ai sussidi di disoccupazione; un'altra fonte di

sussistenza era costituita dalle rimesse dei lavoratori africesi emigrati;

l'assistenzialismo migliorò in modo significativo il tenore di vita della

popolazione, ma senza che si realizzasse alcun adeguato sviluppo della

produzione agricola né di quella industriale.

Tale

contesto di persistente precarietà economica condizionò pesantemente tutte le

successive vicende del paese. Vi furono forti tensioni sociali, che si

manifestarono in scioperi, manifestazioni di protesta, blocchi ferroviari, lotte

per la democrazia e per il lavoro che videro il coinvolgimento di una larga

parte della popolazione; a tali istanze le pubbliche autorità spesso faticarono

a dare risposte che non fossero meramente repressive. D'altra parte, l'efficacia

di tali lotte venne spesso pregiudicata da episodi riconducibili all'intervento

della criminalità organizzata. A partire dagli anni Settanta, infatti, si ebbe

in tutta la zona l'ascesa della 'ndrangheta con

modalità particolarmente pervasive e anche violente; negli anni Ottanta il

paese fu teatro di una faida sanguinosa.

Più volte l'amministrazione comunale fu sciolta d'autorità e sostituita da

commissari straordinari; ciò avvenne ancora una volta nel 2014 e

un'altra volta nel 2019.

Le

rovinose alluvioni degli ultimi giorni dell'ottobre 1951 che devastarono quasi

tutto il centro di Africo Vecchio e Casalinuovo furono la causa che costrinsero

gli abitanti, dopo alloggi di fortuna e varie vicissitudini, a fondare un nuovo

paese più vicino al mare. Quello che resta dell'abitato di Casalinuovo è su

una rupe, nei pressi di Africo vecchio, alla destra del torrente Aposcipo. Le

tracce dell'origine greca si conservano tutt'oggi nella parlata, anche se

mischiata con l’idioma locale. Come Africo, anche Casalinuovo fu gravemente

danneggiato dalle alluvioni del ’51. Il nome pare derivi da

"Afrikos", cioè esposto al sole. La spiaggia di Africo è incantevole

ed incontaminata, e vanta una notissima la scogliera.

Oggi

i ruderi dei due paesi di Africo vecchio e Casalnuovo sono meta di turismo. Le

case sono raggruppate tra loro e rimangono in piedi solo le mura e alcuni archi

di imposta delle case borghesi. Gli edifici maggiormente conservati sono la

chiesa di San Nicola in Africo e la chiesa di San Salvatore a Castelnuovo, in

stile rurale ottocentesco; anche la scuola elementare di Africo si conserva con

il cartello in facciata. La caratteristica di alcune abitazioni consiste

nell'avere le fondamenta incastrate nelle rocce della montagna.

Africo

Vecchio - Fondato nel IX secolo a.C. dagli abitanti dell’antica Delia,

colonia locrese situata alla foce della fiumara San Pasquale. Nel corso dei

secoli fu associata al Casale di Bova. Dopo la fine del feudalesimo divenne

comune autonomo, vedendosi assegnata anche la frazione di Casalnuovo. Il

consolidamento del territorio, predisposto dallo stato italiano nel 1930, nulla

potè di fronte alla distruzione posta in essere dall’alluvione del 1951.

Infatti, il 18 ottobre di quell’anno, l’antico sito del borgo venne travolto

da un fiume di detriti di fango; tutto quello che aveva resistito per secoli fu

cancellato dalla forza della natura, non ultimi i numerosi terremoti che hanno

segnato la storia di tutta la Calabria.

Il

governo dell’epoca propose una ricostruzione dell’interno paese sulla costa

a oltre diciotto chilometri di distanza da quella che oggi è chiamata Africo

vecchia. Uno sradicamento doloroso che spostò la maggior parte della comunità

degli africesi nell’attuale sito che prende il nome di Africo nuovo, solo un

numero esiguo di famiglie rifiutò il trasferimento verso la marina, abitando

ancora oggi gli alloggi costruiti in località Campusa.

Ad

Africo vecchio il tempo sembra regolato da leggi diverse da quelle quotidiane, e

tutto appare sospeso in un limbo e sommerso da un mare di luce abbacinante. Un

luogo che ancora oggi, a distanza di quasi settant’anni dalle tristi vicende

che ne fecero teatro di rovina e abbandono, emana un fascino primordiale che si

diffonde nel vento.

Il

paese, al momento del definitivo abbandono, non era ancora raggiunto dalla

strada carrabile ed era collegato con il resto del mondo tramite un semplice

sentiero. Oggi, ad Africo vecchio ci si arriva solo a piedi.

Di

quelle case antiche fatte in pietra sono rimasti solo dei ruderi che si fondono

con la natura circostante. Un paese fantasma immerso nella

vegetazione, che risalendo la montagna lo si incontra per caso.

Nonostante

la lontananza e il percorso impervio, è un luogo molto amato dagli

escursionisti e appassionati di trekking che dopo la fatica, sostano dove un

tempo c’era un paese in movimento.

Del

patrimonio architettonico ancora esistente nel territorio del vecchio abitato si

segnala la chiesa di San Leo, dalle semplici forme architettoniche, ad

un’unica navata con abside semicircolare e campanile sul fronte principale.

Nel campanile sono conservate le due campane di bronzo probabilmente risalenti

all' epoca di costruzione della chiesa. Presenta una cupola con la statua

di marmo del Santo, risalente al 1635, di artigianato locale.

Situata

nella zona di Africo Vecchio, è certamente di matrice bizantina. Distrutta dopo

l'alluvione del 1951 è stata restaurata ma, mentre l'esterno conserva ancora la

foggia originale, l'interno è completamente rifatto. Nel 1972 la chiesa è

diventata meta di pellegrinaggi.

Nel

cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte, a 1300 metri di altitudine, si

può ammirare la cascata Palmarello, forse la meno conosciuta tra le

cascate aspromontane a causa delle difficoltà nel percorrere il ripido e

scosceso crinale che consente di raggiungerla, ma non per questo meno

spettacolare. Generata dal torrente Aposcipo, il suo salto unico di circa

70/80 metri è il più alto del parco, osservabile da un terrazzo naturale tra

la fitta vegetazione di roveri e pini larici. L'acqua purissima sgorga

dalla roccia e forma forma un piccolo laghetto ricco di trote. Particolarmente

spettacolare ammirare gli spruzzi creati dall’acqua nei periodi di piena.

Africo

Nuovo - Il paese nasce dallo spostamento di Africo vecchio e della sua

frazione di Casalinuovo. Il nuovo insediamento abitativo venne costruito ex novo

presso “Lacco della quercia” una zona compresa tra Capo Bruzzano e fiumara

La Verde.

Incantevole

ed incontaminata la sua spiaggia, notissima la scogliera e le meravigliose

“vasche” di Africo dove lo Jonio disegna

colori unici in acque cristalline.

La

scogliera di Africo è l’ideale per passare qualche giorno in completo

relax. Vicinissima al promontorio di Capo Bruzzano, di cui ricalca in

parte bellezza e naturalezza, non offre servizi proprio per la sua

conformazione geografica che non rende possibile la costruzione di stabilimenti

balneari e abitazioni.

Lungo

questa parte della Costa dei Gelsomini è stato ritrovato un grande

masso con dei lineamenti di un volto umano perfettamente definiti. Si tratta di

un importante ritrovamento archeologico risalente alla Magna Grecia, come quelli

avvenuti a Riace negli anni ’70. Capo Bruzzano può essere raggiunto

a piedi da Africo Nuovo.

Dalla

spiaggia si gode di una bellissima vista direttamente sull’Aspromonte,

l’acqua del mare è cristallina e la scogliera ha delle forme bizzarre e

fantastiche. La zona circostante è circondata dalla natura incontaminata e si

presta a lunghi periodi di relax. Lungo il litorale si possono raggiungere altre

spiaggette incastonate nella scogliera, altrettanto meravigliose e selvagge

Africo

Vecchio, il paese della “perduta gente”

Esiste

un luogo, in Aspromonte, dove il tempo sembra regolato da leggi diverse da

quelle tradizionali, dove tutto appare sospeso in un limbo, sommerso da un

oceano di fuoco liquido ed abbacinante. Un luogo che ancora oggi, a distanza di

quasi settant’anni dalle vicende funeste che lo videro teatro di rovina e

abbandono, leva un grido sordo, che si disperde nel vento.

Questa

è la sensazione che ho provato camminando tra le rovine di Africo

Vecchio, il nucleo primigenio del nuovo e più noto abitato, sorto nei

pressi di Bianco, situato in uno dei luoghi più isolati dell’Aspromonte.

La

storia di Africo è

fatta di fatica, di sudore, di disgrazie e, infine, di abbandono. Tutti questi

elementi, però, sono permeati dall’atavica fierezza dei suoi abitanti, almeno

finché la diaspora, che per anni Zanotti

Bianco ha preannunciato e tentato di evitare, ha messo la parola

fine a quella realtà. Oggi esiste un’altra Africo, diversa, lontana dai

luoghi ove per secoli si è svolta la vita degli antenati.

Raggiungere

Africo Vecchio non è semplice, negli ultimi cinque o sei chilometri la strada

è poco più di una mulattiera e l’accesso in auto è precluso a mezzi troppo

sofisticati. Il paese abitato più vicino è Bova

superiore, che a sua volta dista circa quindici chilometri dai ruderi.

Questo isolamento è stato uno dei motivi che ha impedito all’antico abitato

di sopravvivere alle disgrazie ed anche la ragione per la quale, probabilmente,

non si è mai verificato quel ritorno dei primi emigranti che invece è stato

possibile a Roghudi, nella quale si è potuto assistere ad una disperata opera

di ricostruzione da parte degli “Americani”, tornati nel luogo di origine

troppo tardi per poterlo salvare. Ad Africo questo non è successo, le lancette

sembrano essersi fermate nel momento preciso dell'abbandono, come sembra

suggerire una rudimentale meridiana incisa sul muro della scuola elementare ed

ormai priva dello gnomone.

Raggiungere

Africo Vecchio non è semplice, negli ultimi cinque o sei chilometri la strada

è poco più di una mulattiera e l’accesso in auto è precluso a mezzi troppo

sofisticati. Il paese abitato più vicino è Bova

superiore, che a sua volta dista circa quindici chilometri dai ruderi.

Questo isolamento è stato uno dei motivi che ha impedito all’antico abitato

di sopravvivere alle disgrazie ed anche la ragione per la quale, probabilmente,

non si è mai verificato quel ritorno dei primi emigranti che invece è stato

possibile a Roghudi, nella quale si è potuto assistere ad una disperata opera

di ricostruzione da parte degli “Americani”, tornati nel luogo di origine

troppo tardi per poterlo salvare. Ad Africo questo non è successo, le lancette

sembrano essersi fermate nel momento preciso dell'abbandono, come sembra

suggerire una rudimentale meridiana incisa sul muro della scuola elementare ed

ormai priva dello gnomone.

Tre

ore di macchina e quasi ottanta chilometri dividono Palmi da Africo

Vecchio, alla quale giungo, in compagnia dell’amico Giuseppe, verso le

10.30 del mattino. Il caldo è soffocante. Il sole di luglio arde con veemenza e

colpisce i ruderi esposti ed inermi, come a ricordare le contraddizioni insite

nella vita e nella morte del paese. Il nome Africo deriva dal greco apricos o

dal latino apricus,

che starebbe a significare un luogo luminoso ed esposto al sole e che,

tuttavia, è stato cancellato dall’acqua delle alluvioni.

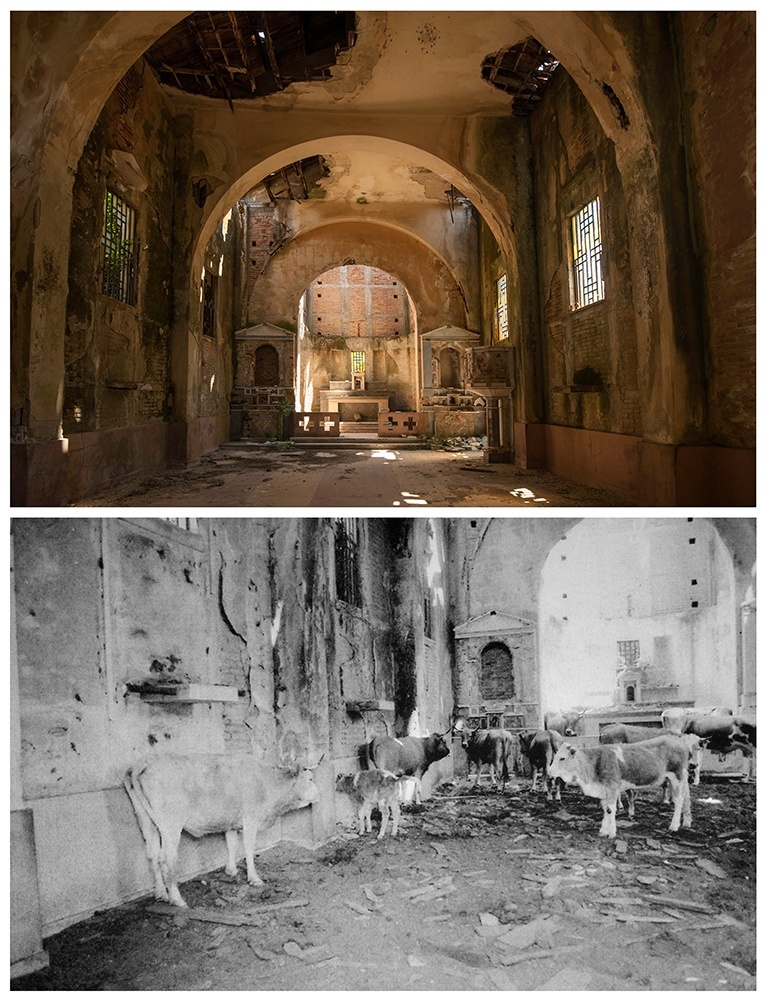

Il

silenzio è interrotto soltanto dal canto delle cicale, che rimbomba tra le mura

delle case sventrate, invase dai rovi e diventate delle stalle per le vacche. In

effetti, scrivevano Francesco Bevilacqua e Alfonso Picone Chiodo, che Africo

è un’enorme e unica stalla dove le vacche allo stato semibrado hanno preso il

possesso.

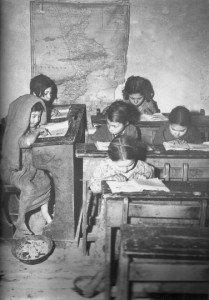

Ci

addentriamo nel paese lentamente e silenziosamente, timorosi di guastare quella

quiete immobile, seguendo l’unico sentiero percorribile aperto tra i rovi e

che consente di attraversare l’abitato. Superati i primi ruderi giungiamo in

breve al cospetto di quella che, fino al 1948, era stata la scuola

elementare, come testimonia il reportage di Tino

Petrelli, pubblicato su “L’Europeo del 1948. L’immagine più nota

dell’intero reportage, composto da circa quaranta scatti di cui solo cinque

pubblicati, ritrae sei bambine sedute tra i rudimentali banchi di scuola, quasi

tutte scalze che cercano di scaldarsi al calore del braciere. Questa immagine

riassume più di ogni scritto la miseria del paese e la sua voglia di riscatto

che, purtroppo non sarà soddisfatta.

La

scuola costituisce uno straordinario esempio di ingegneria edile. La

collocazione geografica di Africo, infatti, impedisce qualunque espansione

dell’abitato verso monte e che, pertanto, si è sviluppato in lunghezza: il

paese è adagiato sul fianco di una ripida collina che scivola a sud-ovest verso

il torrente Casalnuovo, mentre a nord-est è lambita dalle strette gole

dell’Apòscipo. La singolarità dell’edificio scolastico consiste nel fatto

che esso è realizzato su di un terrapieno, contenuto da un muro di pietra sul

quale corre una scalinata che conduce alla strada principale de paese.

Guardandola da lontano la scuola sembra una fortificazione medioevale più che

un luogo di istruzione. Salendo le scale si raggiunge il piccolo cortile

antistante l’ingresso, che circonda tutto l’edificio e dal quale si gode un

meraviglioso panorama sulla valle del torrente che divide Africo dalle rovine di

Casalnuovo, poste sul versante opposto della montagna.

Sulla

facciata della scuola, posta sopra l’ingresso vi è ancora la scritta “Scuole

Elementari”. Porte e finestre non esistono più ed anche il tetto è

crollato: quello che doveva essere un luogo di riscatto e di speranza, nel quale

le nuove generazioni avrebbero dovuto gettare le basi per il loro futuro, è

rimasto lì, mutilato, memento di

un tentativo di risollevarsi che, purtroppo, non è riuscito. L’edificio

scolastico è contiguo ad uno dei tanti canaloni che attraversano

longitudinalmente il paese e che durante l’inverno si gonfiano d’acqua,

alimentando il torrente a valle. La strada principale, in quel punto, passa

sopra un ponte che scavalca il canalone, che era stato rinforzato con delle

briglie di pietra per contenere la furia dell’acqua. Si può solo lontanamente

immaginare quello che successe durante le piogge che caddero, incessanti, da

domenica 14 a giovedì 18

ottobre del 1951. Nella notte tra il mercoledì e il giovedì il peggio:

fiumi di fango invadono letteralmente il paese, trascinando animali, pietre,

alberi e persone e distruggendo ogni cosa. La montagna si è riversata

sull’abitato come un onda si infrange sugli scogli, ma gli effetti sono più

devastanti. Quello che si mostra ai superstiti alle prime luci dell’alba è lo

spettacolo straziante di un paese ferito a morte.

Proseguiamo

tra le rovine delle case, fino a raggiungere una costruzione di una certa

importanza, di due piani e con le mura portanti ancora in discrete condizioni.

Entriamo a fare delle fotografie. L’intonaco è distrutto e lascia intravedere

parti di mura in pietra. In fondo al corridoio due rampe di scale conducono al

piano superiore. La soletta è intatta ma il tetto è crollato e le stanze di

sopra sono diventate delle verande, popolate da erbacce, travi infracidite e

alberi di fico. Poco più avanti quello che resta del municipio, sulla cui

facciata non rimangono che poche lettere ad indicare che quello era il centro

amministrativo del paese. Camminando sul ciglio delle mura interne ormai

esposte, nell’area che una volta era il terrazzo, si riesce a vedere la

seconda parte del paese, dominata in lieve lontananza dal campanile, sul quale

campeggia ancora una campana di bronzo.

La

piazzetta antistante la Chiesa

di San Salvatore si mostra accogliente anche nella rovina. È

circondata di edifici, ormai diruti, che dovevano conferirle un raro senso di

raccoglimento e dei quali non restano che mura sventrate e pietre sparse sul

selciato. Dentro la Chiesa il pavimento è stato parzialmente ripulito del

calcinaccio caduto dal soffitto e dagli escrementi delle vacche, alle quali

viene ora impedito l’accesso mediante un cancelletto rudimentale posto

all’ingresso.

Un

moderno decespugliatore ed alcuni attrezzi segnalano che è in atto una parvenza

di manutenzione; ci sono anche dei pali di legno appena preparati, pronti per

essere conficcati nel terreno. La sensazione è che ci sia in atto qualche

progetto di parziale risistemazione dell’abitato.

La

speranza che tra queste mura possa tornare la vita, anche nella forma del

pellegrinaggio e del turismo culturale, è tuttavia flebile quanto la fiamma di

una candela al vento. Immagino una Africo ripulita, strappata ai rovi ed alla

vegetazione che nei decenni l’hanno fagocitata, resa più facilmente

raggiungibile da vere piste in terra battuta e curata da enti ed associazioni

che hanno davvero a cuore la storia e la memoria della nostra terra, sì da

renderla fruibile alle nuove generazioni che, visitandola, potranno riscoprire

la storia della Calabria.

Sto evidentemente sognando ad occhi aperti. Luoghi come questo suscitano un sano

interesse solo in uno sparuto gruppo di persone, troppo poche per giustificare

l’attivazione della macchina amministrativa, che dovrebbe reperire e stanziare

le somme necessarie al recupero.

Queste

mura non dureranno per sempre, lentamente la montagna si riprenderà ciò che le

era stato tolto e dalle intemperie, mortale stillicidio che, stagione dopo

stagione, eroderà gli ultimi frammenti di questo popolo. Del bellissimo arco in

pietra, ingresso di un edificio del lato est del paese e del quale vi è una

bella fotografia nel già citato libro di Vito

Teti, non rimane che un cumulo di macerie.

Sul

retro della chiesa il sentiero prosegue verso il bosco e raggiunge dopo qualche

chilometro il cimitero di

Africo e, più avanti, la chiesetta intitolata a San

Leo, del quale Africo e Bova si contendono ancora oggi i natali. Nel

cimitero, racconta sempre Teti, fino al 1999 vi erano ancora le ossa dei

defunti. Poi è stato ripulito e le ossa trasferite al cimitero della nuova

Africo. Evidentemente la pulizia non è stata costante, perché noi l’abbiamo

trovato nuovamente invaso dalla vegetazione, al punto che è impossibile

camminare tra le tombe.

La

chiesa, invece, è posta in una larga curva della carrareccia che prosegue in

discesa verso l’Apòscipo:

non ne sono sicuro ma credo che sia una delle chiese più isolate della regione

e, ciononostante, non è mai stata abbandonata. In questo luogo che sembra

dimenticato da Dio ogni anno dal 1972 ritorna la vita, quando a maggio si

svolgono i festeggiamenti

di San Leo e un’Icona

del Santo viene portata in processione fino al paese vecchio. Le

nuove generazioni hanno cercato, nonostante la diaspora e l’abbandono, di

mantenere vive le tradizioni e anche se la festa e la processione hanno

caratteri diversi dal culto originario, sono l’ultimo baluardo di civiltà di

un paese che ha già un piede oltre l’orlo del precipizio. Africo Vecchio è

un paese estinto ma ogni pietra mantiene una fierezza ed una dignità che è

raro incontrare negli insediamenti più moderni. Sta cadendo nel baratro

dell’oblio, trattenuto solo da alcune braccia tese. Mi chiedo quanto potranno

resistere.

Il

problema del recupero di luoghi come Africo Vecchio non è soltanto di natura

amministrativa o politica. Alla base di tutto vi è la pressoché totale assenza

di interesse collettivo verso luoghi come questo, vittime dello scellerato

campanilismo che affligge la nostra provincia. Non siamo abituati allo “sguardo

globale”, al sentirci parte di qualcosa di più ampio e complesso del

ristretto quadro territoriale del comune di appartenenza e, di conseguenza,

tutto ciò che si trova al di fuori di quei confini risulta spesso di scarso

interesse. Anzi, se un’amministrazione più alta di quella comunale dovesse

riuscire ad investire delle risorse in qualche luogo diverso dal nostro, saremo

pronti ad accusarla di averci trascurati, di aver preferito favorire altri che

noi. La Calabria ha molti problemi, non c’è dubbio, ma sono convinto che il

primo passo da fare sia verso la persuasione collettiva, la sensibilizzazione al

patrimonio che si cela tra le pieghe della nostra terra.

Attraverso

la fotografia e la scrittura cerco di dare voce a luoghi come questo,

nell’utopico tentativo di contribuire, sebbene parzialmente, a costruire

quella conoscenza del territorio che è alla base di qualunque sana idea di

sviluppo e di crescita.

Fonte: