|

La

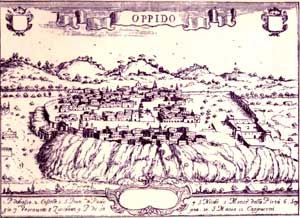

città fu fondata sull'antica Oppidum a

sua volta fondata su un antico insediamento costruito dal popolo dei Mamertini,

spostatosi dalla vicina Mella (III-I sec. a.C.) dove aveva trovato rifugio

unendosi alla popolazione italica del posto e dando alla luce la mitica Mamerto.

Nel 1056 fu

conquistata da Ruggero

il Normanno e divenne

ducato durante la dominazione angioina, fu a lungo contesa tra angioini e

aragonesi.

Il

territorio comunale di Oppido si estende dalle vette dell'Aspromonte e scendendo

lungo la dorsale pre-aspromontana si insinua nel cuore della Piana di Gioia

Tauro e, caratterizzato da formazioni geologiche di varia natura, presenta,

quindi, una fauna e una flora particolarmente diversificata.

Nelle

fascia del territorio che si estende al centro della Piana dominano le

coltivazioni dell'ulivo. Le distese degli alberi di ulivo secolari, che grazie

al clima propizio raggiungono altezza e proporzioni ragguardevoli, unitamente

agli agrumeti sono la prevalente caratteristica paesaggistica nonché una delle

principali risorse economiche.

Le

zone collinari presentano una spiccata eterogeneità. Ai boschi di ulivo si

uniscono i numerosi boschi di castagno, di noce e le pinete che progressivamente

si estendono fino alle zone più alte e la macchia mediterranea, tra i crinali

impervi, cresce rigogliosa. Sotto i mille metri è il leccio a farla da padrone

unitamente ai boschi di quercia. In montagna, poi, le vette sono coperte dai

faggi, dal pino laricio e dall'abete

bianco.

Oltre

alle numerose specie migratrici, nel territorio di Oppido è stanziale la tipica

diversificazione faunistica del versante tirrenico dell'Aspromonte.

Oppido

Mamertina nel corso della sua storia ha avuto differenti nomi:

Mamertion

o Tauriana,

insediamento greco-romano;

Tauroentum

oppidum, I sec d.C.

(con tale nome, probabilmente, Gaio Plinio Secondo definì la città

di Oppido.

Oppidum,

durante epoca tardo-romana;

Oppido o Sant'Agata,

XI sec.;

Oppido, regno

di Napoli;

Oppido

Mamertina, unità d'Italia.

La

città medievale fu fondata, probabilmente nel IX secolo, sull'antica Oppidum a

sua volta fondata su un antico insediamento costruito dal popolo dei Mamertini spostatosi

dalla vicina Mella (III-I secolo a.C.) dove aveva trovato rifugio unendosi alla

popolazione italica del posto e dando alla luce la mitica Mamertion (in latino:

Mamertium).

Il

territorio di Oppido ha una stratificazione storico-archeologica di notevole

rilievo.

In località Torre Cillea e Torre Inferrata sono documentate presenze comprese

tra i secoli VII e III

secolo a.C. ricollegabili

ad area di abitato e di necropoli. Sono stati portati alla luce i resti di un

nucleo di genti indigene ellenizzate prima e successivamente di una comunità

brettia. In contrada Mella,

nei pressi della città medievale di Oppido, è stato rinvenuto un insediamento

risalente al III - I

secolo a.C. e reperti

riferibili all'età neolitica e all'età del ferro. Nel cuore dell'Aspromonte,

in località Palazzo, è stata costruita nel IV

secolo a.C. all'estremità

di un lungo serro che domina l'intero territorio di Oppido, una struttura

fortificata che, protetta da un avancorpo, accoglieva una guarnigione in pianta

stabile. La città medievale è

munita di castello e di grandi mura difensive ancora oggi in gran parte

visibili, di un'importante cattedrale, è ricca di palazzi, chiese, conventi,

nel Seminario si insegnavano lettere, filosofia, dogmatica, teologia

morale, sacra

scrittura, canto

gregoriano, storia sacra e

profana, geografia, oratoria, poetica, estetica, storia

della filosofia. Il

territorio di Oppido ha una stratificazione storico-archeologica di notevole

rilievo.

In località Torre Cillea e Torre Inferrata sono documentate presenze comprese

tra i secoli VII e III

secolo a.C. ricollegabili

ad area di abitato e di necropoli. Sono stati portati alla luce i resti di un

nucleo di genti indigene ellenizzate prima e successivamente di una comunità

brettia. In contrada Mella,

nei pressi della città medievale di Oppido, è stato rinvenuto un insediamento

risalente al III - I

secolo a.C. e reperti

riferibili all'età neolitica e all'età del ferro. Nel cuore dell'Aspromonte,

in località Palazzo, è stata costruita nel IV

secolo a.C. all'estremità

di un lungo serro che domina l'intero territorio di Oppido, una struttura

fortificata che, protetta da un avancorpo, accoglieva una guarnigione in pianta

stabile. La città medievale è

munita di castello e di grandi mura difensive ancora oggi in gran parte

visibili, di un'importante cattedrale, è ricca di palazzi, chiese, conventi,

nel Seminario si insegnavano lettere, filosofia, dogmatica, teologia

morale, sacra

scrittura, canto

gregoriano, storia sacra e

profana, geografia, oratoria, poetica, estetica, storia

della filosofia.

Nella

nota contrada Mella, poco

distante da Oppido, insiste un vasto e complesso sito archeologico. Giacciono,

ancora in gran parte sepolti nonostante la massiccia campagna di scavi, i resti

della mitica Mamerto, citata negli scritti di Strabone.

La sua origine è legata alle vicende dei Mamertini (cultori

del dio Marte),

popolo di mercenari provenienti per lo più dalla Campania.

Arrivati in Sicilia,

partendo dalla Sila Tauricana (entroterra sopra Reggio e Locri)

dove si erano stanziati abbandonando il Sannio per

scongiurare una pestilenza, furono assoldati dal tiranno di Siracusa Agatocle.

Alla sua morte si spinsero verso nord fino a Messina conquistandola.

Dopo l'avvio della Prima

guerra punica, del quale

furono i principali responsabili, schiacciati dalla potenza di Roma e Cartagine,

lasciarono l'isola e ritornarono in questo lembo di Calabria dove trovarono

stabile rifugio in un abitato italico fondando così Mamerto. Questo termine però

nel tempo si perse a causa della mescolanza con la cultura e il lessico dei

popoli locali, e visto che l'insediamento dei mamertini avvenne nella Sila

Tauricana da qui il nome Tauriana (la città del monte Taurus). Il legame tra le

città di Tauriana e di Mamertion è insito inequivocabilmente nelle fonti

(Alfio di Messana, Strabone, Catone, Stefano

Bizantino), le due città

sono sorte con ogni evidenza nello stesso territorio, sono cioè la stessa cosa.

Significativi sono i numerosi ritrovamenti di mattonacci e di tegole recanti la

scritta TAYRIANYM e dei bolli statali contraddistinti dall'etnico TAYPIANOYM

comprovanti una piena autonomia politica. Ben presto la città diventa un

importante centro economico e commerciale assumendo un ruolo preminente nello

sfruttamento e nella gestione del potenziale economico dell'alto bacino del

Metauros, usufruendo anche di uno sbocco commerciale sul Tirreno tramite

l'emporio portuale di Taurianum alla foce del fiume.

Il

Parco archeologico di Mella è quindi un sito di grande interesse.

Numerosi sono stati i ritrovamenti sia in termini di rilievi urbanistici (strade

lastricate larghe più di 7 metri, lungo le quali si allineano grandi edifici

civili in un contesto culturale pienamente urbanizzato), sia numismatici:

numerosissime monete appartenenti alle zecche o autorità di Roma, Metaponto,

Bretii, Valentia, Locri

Epizefiri, Rhegion, Cartaginesi in

Italia, Catana, Siracusa e

Mamertini. Queste ultime, in

ragione del 28,35% del totale, in una concentrazione così elevata che non trova

riscontro altrove nell'Italia meridionale. Sono stati ritrovati anche statuette

in bronzo, mattonacci, tegole, testine di terra cotta, macine, collane in

metallo, ceramiche, utensili vari, anfore da trasporto, lucerne, unguentari ecc.

Queste aree archeologiche sono state "visitate" da antichi e moderni

tombaroli, ma ancora solo

una minima parte del vasto sito è stata portata alla luce. Il proseguimento

degli scavi iniziati negli anni ottanta porterà (come sta già portando) a una

ridefinizione della storia della Piana

di Gioia Tauro e di una

parte importante della storia dell'Italia Meridionale, colmando finalmente le

lacune dei testi antichi giunti fino ai nostri giorni.

L'antica

città di Mamerto fu una delle più famigerate repubbliche confederate al popolo

romano. L'etimologia del suo nome "Mamertion" deriva dalla voce osca Mamers,

che significa Marte Dio della guerra. Il valore militare dei Mamertini è

ricordato nella letteratura antica, allorquando, come scrive Plutarco,

si opposero alla marcia su Roma di Pirro schierando

diecimila soldati e dimostrando abile strategia militare. Infatti, seppure

sconfitti, riuscirono a scomporre l'esercito nemico molto più numeroso,

disorientandolo e confondendolo, uccisero due elefanti e lo stesso re dell'Epiro rimase

ferito gravemente sul campo di battaglia.

Posta

a brevissima distanza dal Parco

Archeologico di Mella la città

medievale giace

all'ombra dei taciti ulivi, in una cornice di rara bellezza. Il sito, per la sua

estensione e densità di resti, è particolarmente affascinante e interessante.

La città era protetta da possenti mura e vi si accedeva grazie alle due porte

poste agli estremi del lungo asse principale (ben visibili, tanto le mura quanto

le porte) sul quale si affacciano gli edifici più importanti i cui resti sono

ancora visibili. La città ospitava il Seminario e l'imponente Cattedrale con

l'Episcopio (della Cattedrale persistono oltre le vestigia perimetrali, la

scalinata esterna e interna e il campanile). Dallo stradone principale si

diramavano tortuosamente le vie e viuzze che danno forma al caratteristico

contesto urbano. Ospitava anche, oltre a numerose chiese, il Convento dei Frati

Paolotti e il Convento dei Frati Francescani Osservanti e fuori le mura il

Convento dei Frati Cappuccini e due carceri, uno ecclesiastico e l'altro civile

nel Castello Angioino-Aragonese che, accanto alla porta nord, si innalza

poderoso ancora ben conservato.

La

città fu distrutta dal terremoto del 5 febbraio 1783. Visitandola nella seconda

metà dell'800 Alexandre

Dumas scrisse: «La

città di Oppido ebbe la sorte di tutte le belle donne: oggetto di desiderio

nella loro giovinezza, di disgusto nella loro decrepitezza, d'orrore dopo la

loro morte».

L'abitato

si trova alle falde dell'Aspromonte sul

versante nord-occidentale. Ricostruito, su progetto degli ingegneri napoletani

Antonio Winspeare e Francesco

La Vega, dopo il terremoto

del 1783, presenta un

moderno impianto a scacchiera con ampie vie rettilinee e ortogonali e grandi

piazze. Conserva numerosi

palazzi nobiliari del XIII e XIX

secolo con artistici

portali in granito, tra

questi, Palazzo Migliorini in

stile neoclassico napoletano e Palazzo

Zerbi in stile tardo

barocco. Caratteristiche e pittoresche sono le tortuose vie del centro storico

dei quartieri Tresilico e

Zurgonadio.

Cattedrale

di Santa Maria Assunta

La cattedrale di Santa

Maria Assunta è ubicata nel centro cittadino e prospetta sulla piazza

Duomo. È tra gli edifici sacri più grandi della Calabria e con i

suoi 33 metri primeggia su tutti in altezza. Il campanile (non ancora del

tutto completato), costruito su progetto dell'ingegnere Pasquale Epifanio

auspice il vescovo mons. Domenico Crusco che, nel settembre del 1997,

pose la prima pietra. Il campanile è alto 50,10 metri.

La cattedrale

fu ricostruita su progetto di Ettore Baldanza, in stile neoclassico,

dopo il devastante terremoto del 1908[3]. La parte più antica è la

cappella del Santissimo Sacramento, risalente alla prima metà dell'800,

che resistette integra ai movimenti tellurici del 1894 e del 1908.

Le origini

della cattedrale di Oppido sono, ovviamente, parallele a quelle della diocesi.

Le prime notizie risalgono all'anno 1045, come testimoniano le pergamene

greche tradotte dal Guillou, quando alcuni cittadini fecero donazione di

immobili al vescovo; per cui si presume, evidentemente, che la nascita della

diocesi e quindi della cattedrale sia avvenuta prima di quell'anno.

Ad Avignone,

nell'anno 1351, l'arcivescovo di Reggio Pietro ottenne, da papa

Clemente VI, il permesso di concedere un'indulgenza di quaranta giorni in

occasione di alcune feste, al fine di raccogliere elemosine elargite dai fedeli

ed utili alla ristrutturazione della cattedrale di Oppido all'epoca

consacrata alla "Gran Madre di Dio" (Θεοτόκος) e il

responsabile era il protopapa (molti atti della cattedrale, infatti, sono

sottoscritti da tale Nicola protopapa di Sicilia). Ancora oggi l'arciprete di Santa

Cristina d'Aspromonte, nella stessa diocesi, si fregia del titolo di protopapa,

probabilmente retaggio del periodo bizantino.

Il

titolo di arciprete della cattedrale, nella persona di tale Girolamo d'Alessio,

emerge con chiarezza nell'anno 1536 e nella scala gerarchica occupava

il quinto posto, come emerge esplicitamente nell'anno 1648. Il vescovo

Andrea Canuto nella relatio nel 1596 dice chiaramente che la cattedrale di

Oppido aveva un suo capitolo e ne faceva parte un arciprete, segnala

poi alla Santa Sede, che la chiesa, di antica costruzione e consacrata a

nuovo culto, era stata, per suo volere, ristrutturata ed abbellita (è

evidente che parlando di nuovo culto nella suddetta relatio ad Limina, il

vescovo Canuto abbia inteso riferirsi all'abolizione del rito greco

avvenuta nel 1482). In una relatio di mons. Montano del 1634 emerge

che, anteriormente a tele anno, all'arciprete veniva affidata anche la cura

della parrocchia di San Nicola de medio, che veniva unita in perpetuo

all'arcipretura. Si spiega così il perché la Cattedrale sin da tempi remoti è

stata sede di una parrocchia e l'arciprete parroco della stessa. Il

titolo di arciprete della cattedrale, nella persona di tale Girolamo d'Alessio,

emerge con chiarezza nell'anno 1536 e nella scala gerarchica occupava

il quinto posto, come emerge esplicitamente nell'anno 1648. Il vescovo

Andrea Canuto nella relatio nel 1596 dice chiaramente che la cattedrale di

Oppido aveva un suo capitolo e ne faceva parte un arciprete, segnala

poi alla Santa Sede, che la chiesa, di antica costruzione e consacrata a

nuovo culto, era stata, per suo volere, ristrutturata ed abbellita (è

evidente che parlando di nuovo culto nella suddetta relatio ad Limina, il

vescovo Canuto abbia inteso riferirsi all'abolizione del rito greco

avvenuta nel 1482). In una relatio di mons. Montano del 1634 emerge

che, anteriormente a tele anno, all'arciprete veniva affidata anche la cura

della parrocchia di San Nicola de medio, che veniva unita in perpetuo

all'arcipretura. Si spiega così il perché la Cattedrale sin da tempi remoti è

stata sede di una parrocchia e l'arciprete parroco della stessa.

Nel 1607 il

vescovo Giulio Ruffo, in una relatio, dichiarava che la sua cattedrale

appariva ampia e bellissima, ma lamentava la penuria di testi sacri, vasi e

suppellettili.

Da alcuni

documenti del 1634 affiora che la Cattedrale era intitolata alla Beata

Vergine Annunziata dall'Angelo; in verità, la cattedrale era ed è intitolata

all'Assunta anche se col tempo quest'ultima aveva perso il fervore popolare a

favore dell'Annunziata attuale Patrona della città di Oppido Mamertina e di

tutta la diocesi.

Nell'anno 1655 da

altra relatio si appura che la cattedrale era stata consacrata poco

tempo prima dal vescovo Montano che l'aveva dotata di campane più grandi e nel 1666,

durante l'episcopato di mons. Parisio, la stessa veniva definita assai

ragguardevole per la sua grandiosità.

Il vescovo Fili

poi, tra la fine del XVII secolo e gli inizi del XVIII,

provvedette ad effettuare ulteriori manutenzioni nella chiesa, anche se da Lui

definita decenter ornata; provvedette infatti ad illeggiadrire le cappelle

dell'Annunciazione e di San Sebastiano con archi di marmo, fece spostare

l'organo in luogo più ampio ed arricchì la porta maggiore con lastre in marmo.

Dispose poi che il Sacro Sinassario venisse spostato nella Cappella

dell'Annunciazione e l'immagine della veneratissima Madonna Annunziata fu

collocata nell'altare maggiore, quest'ultimo impreziosito con 4 grandi colonne

di marmo composte con mosaico, per dare più larga comodità ai numerosi fedeli

che si riunivano in preghiera davanti alla sacra effigie. Arricchì le dotazioni

della cattedrale con 6 candelabri con impressa l'immagine del Crocefisso, le

tavole del Vangelo, dei Giudici e di San Giovanni fuse in argento, 6 calici e 2

lampade anch'esse in argento.

Altri capitoli

si aprirono per la cattedrale negli anni a venire con i vescovi Perrimezzi,

Vita, Mandarani, ognuno dei quali, quasi a non voler essere da meno rispetto al

predecessore, si prodigò per dare il via a nuove opere ed ulteriori manufatti,

fino all'ultimo vescovo della vecchia Oppido mons. Spedaliere, che si disse

morto di crepacuore per la distruzione della città e quindi della cattedrale a

causa del tremendo terremoto del 1783.

Scavi

archeologici - Nel 1996 studiosi dell'Università della

Calabria hanno eseguito degli scavi sul sito dell'antica cattedrale. Tali

scavi hanno permesso di individuare la sua posizione esatta, posizione

confermata dalla pianta prospettica della città realizzata dal Pacichelli.

L'ingresso si trova al di là della strada principale, sulla quale invece

ricadono i ruderi del campanile, e vi si accede per due rampe che portavano ad

un porticato dentro il quale una scalinata introduceva alla chiesa. Sul muro

sottostante ancora oggi è visibile la data 1669, sicuramente quella di un

rifacimento dell'intonaco del manufatto. Entrando a sinistra vi era un grande

fonte battesimale, di cui è rimasta la base. Sul fondo troneggiava l'altare

maggiore, dai cui resti si evince una certa grandiosità. Ai lati sono presenti

i ruderi di due altari, sotto uno dei quali è emersa una lastra con

l'iscrizione a ricordare che durante l'episcopato di Mons. Vita si erano riunite

le spoglie di alcuni canonici prima variamente sistemate. In due sepolcri

sottostanti a quello di sinistra sono stati ritrovati ossa, rosari ed altro

materiale. In alcuni punti della chiesa sono stati ritrovati gradini di marmo e

tratti di pavimento con piastrelle in maiolica.

Nel 2001 un

saggio di scavo in una porzione del presbiterio dell'attuale cattedrale ha

permesso di portare alla luce la suggestiva cripta dove riposano i resti mortali

dei vescovi Francesco Maria Coppola (morto a Oppido nel 1851) e Giuseppe Teta

(morto a Napoli nel 1875).

La

cattedrale della nuova Oppido - Caduta in rovina per il disastroso terremoto del

5 febbraio 1783, e vista l'impossibilità di ricostruirla sullo stesso

sito, Oppido fu riedificata a pochi chilometri, nella località Tuba che è

oggi, insieme a Zurgonadio e Tresilico,

il quartiere più antico della città.

Le funzioni

religiose venivano ufficiate, dal nuovo vescovo di Oppido mons. Tommasini, in

una cattedrale baracca e il primo edificio in muratura con funzione di

cattedrale sorse, per volere dello stesso vescovo, nel luogo dove ora c'è la

chiesa Abbazia.

La prima vera

cattedrale venne innalzata mercé l'impegno profuso dal solerte vescovo Francesco

Maria Coppola, che la consacrò il 23 giugno 1844. I lavori iniziarono per

volere del vescovo nel 1825 e dopo quasi 4 lustri la cattedrale venne

alla luce anche se incompleta e mons. Coppola poté celebrare la prima messa nell'unica

cappella portata a termine.

Negli anni

successivi il tenace vescovo completò e rifinì la cattedrale, come emerge

dalla relatio nel 1851, dove ribadisce le misure della principale

chiesa diocesana (237 palmi di lunghezza interna (circa 62 metri) e 100 palmi di

larghezza interna (circa 26 metri) e divisa in 3 navate. Sotto la grande cupola

si aprivano altre due cappelle, che misuravano entrambe 160 palmi (circa 40

metri) e munite di altare ornato con colonne di marmo. Altre due cappelle erano

poi sistemate ai lati della chiesa. La volta interna era alta 80 palmi (circa 22

metri) e abbellita con tavole di abete, pitture e sacre immagini. Nel

presbiterio vi era il coro in noce con la sedia più alta per il vescovo e non

mancava il trono pontificio. In chiesa si accedeva da una rampa acciottolata e

per un ampio porticato che suppergiù occupava l'area dell'odierno sagrato (per

cui la lunghezza esterna della cattedrale, presumibilmente, era prossima agli 80

metri) e ai lati si elevavano due torri campanarie.

Mons. Coppola

morì nel dicembre 1851.

Il terremoto

del 1894, abbatté le due torri campanarie e provocò seri danni all'intera

struttura, che fu poi consolidata e ristrutturata con lavori che si protrassero

ben oltre il 1900. Nel dicembre del 1908 un terribile sisma abbatté

l'imponente struttura voluta dal Coppola, si salvò soltanto la Cappella del SS.

Sacramento, ancor oggi esistente. Molte parti della chiesa che minacciavano il

crollo furono abbattute dai soldati del genio e in particolare furono rimossi il

portico, la facciata principale, la grande cupola centrale, e l'aula capitolare.

L'attuale

cattedrale sorge sulle rovine della precedente e fu inaugurata nel 1935, alla

cerimonia parteciparono, tra gli altri, l'arcivescovo di Reggio e già arciprete

della cattedrale di Oppido mons. Pujia ed i vescovi di Gerace, mons.

Chiappe, di Tropea, mons. Cribellati e di Mileto, mons. Albéra oltre

naturalmente al vescovo di Oppido mons. Colangelo.

Descrizione

- L'interno, a croce latina, si presenta maestoso, in una soffusa luminosità

non troppo abbagliante come nelle cattedrali barocche, né troppo cupa, come in

quelle gotiche. Presenta un impianto a tre navate divise da imponenti colonne.

Il soffitto della navata centrale è costruito a cassettoni e nel grande rosone

centrale è raffigurata l'Assunzione di Maria in cielo e schiere di angeli

osannanti alla Vergine in altri riquadri.

Al centro del

transetto, intorno alla cupola centrale, si possono ammirare i quattro

evangelisti e, su due pilastri della stessa, i dipinti di San Pietro e San Paolo

che guardano verso la platea, Sant'Agostino e San Basilio rivolti sul

presbiterio. In quest'ultimo sono presenti artistici stalli lavorati in legno

ove sono posti due stemmi, uno di papa Pio XII e l'altro di Nicola

Canino vescovo, la grande mensa interamente lavorata in marmo e nella

profondità del presbiterio l'imponente altare maggiore in marmo policromo.

Dalla balaustra della cantoria si affaccia l'organo con le sue oltre 2.500

canne. Ospita, tra l'altro, una statua della Madonna in marmo del XVI secolo,

opera del Gagini; un'antica statua in

legno di Sant'Anna seduta con la Madonna bambina, autore sconosciuto; nella sua

cappella, abbellita con rosoni, stucchi in oro 23 ct e dipinti che

raffigurano i misteri gaudiosi, è posta la statua in legno della Madonna

Annunziata, opera del 1841, di Arcangelo Testa.

In fondo alla

navata destra è posta l'artistica Cappella del Santissimo Sacramento, di forma

circolare, con una serie di dieci colonne che sorreggono un cornicione ornato

con motivi floreali in gesso decorati in oro 23 carati e rosoni, e la cupola,

anch'essa ornata con festoni in gesso e rosoni, che culmina in un lucernario.

Intorno alla cappella, in apposite nicchie e su basamenti in gesso sono riposte

le statue di San Francesco di Paola, Sant'Antonio da Padova, Santa Margherita

Maria Alacoque, il Cuore Immacolato di Maria, San Pietro e San Giovanni

Evangelista, al centro domina la statua del Cuore di Gesù.

Sulla navata

sinistra è posto un crocefisso del 1807, opera di Francesco De Lorenzo di

Varapodio; un Battistero, finemente scolpito in marmo, del 1860; un sarcofago in

marmo, che custodisce la statua del Cristo morto e sopra di esso la statua

dell'Addolorata, un grande tabernacolo per gli oli santi. La Cappella

dell'Immacolata, dove è posta una statua in legno sopra l'Altare in marmo, La

Cappella Stipo, che ospita un maestoso armadio in legno, interamente scolpito a

mano, ove si custodisce il grandioso Trono della Vergine Annunziata.

La cattedrale

custodisce un Ecce Homo scolpito in legno, posseduto da San Carlo

Borromeo, donato al patrimonio artistico della cattedrale dal vescovo Cesonio

(1609-1629) e le spoglie mortali dei vescovi: Francesco Maria Coppola,

Giuseppe Teta e Santo Bergamo.

Titoli

- Santuario diocesano. Il 15 agosto 2013 monsignor Francesco

Milito vescovo della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi ha

conferito alla cattedrale il titolo di Santuario Mariano in onore di

Maria Santissima Annunziata, patrona della città di Oppido Mamertina

e diocesi. Il vescovo ha dedicato una struggente preghiera di

ringraziamento alla Vergine e ha fatto dono di una teca di cristallo contenente

una rosa d'oro e un proiettile disarmato; questo uno stralcio della Sua

invocazione:

«Da oggi, in

questo luogo, di attesa e di ascolto, di preghiera e discernimento, di oasi di

silenzio e di contemplazione, di sguardi amorosi e di messaggi di grazia, con

rinnovato e più intenso trasporto, nell'affidamento più completo, vogliamo

metterci alla Tua scuola perché, guidandoci alla scoperta, progressiva e piena

di stupore, di quel prodigio che è l’uomo, dal primo istante nel grembo della

madre al primo istante nel seno dell'eternità, sviluppiamo un senso profondo e

fattivo di gratitudine, diventandone custodi e difensori. A segno e memoria

deponiamo ai Tuoi piedi, perché ce ne ricordi l’impegno, una rosa d’oro e

un proiettile disattivato. Accanto nella stessa capsula di vetro, ci ricordino

continuamente i due opposti sentimenti, – l'amore e l'odio –, che

attraversano la storia del mondo e dell'uomo pegno e fondamento della sua

salvezza o della sua perdizione.»

Piazza

Duomo - La

cattedrale si affaccia su piazza Duomo, che copre una superficie attuale di

circa 10.000 m². Originariamente si suppone fosse a croce latina,

caratteristica persa agli inizi dell'Ottocento causa la costruzione nel lato

nord-est del grande palazzo voluto dalla famiglia Grillo. Al sagrato della

cattedrale si accede da una grande gradinata sotto la quale è posta una

suggestiva rosa dei venti. Nel lato sud-ovest, collocata al centro di

quattro tigli, fa mostra di sé una caratteristica fontana in ghisa dei primi

del Novecento. Sono presenti 4 grandi aiuole ed i busti del senatore Rocco

De Zerbi e dello scultore Salvatore Albano, quest'ultimo è un suo

autoritratto. La piazza è circondata da palazzi nobiliari sette-ottocenteschi e

dal palazzo Vescovile. Degno di nota è il portale seicentesco di palazzo Princi

proveniente da Oppido Vecchia.

Altre architetture

religiose

Chiesa

dell'Oratorio (o dell'Annunziata)

Chiesa

di San Giuseppe - È ubicata nel centro cittadino in via

Francesco Maria Coppola. È conosciuta anche chiesa della Madonna del Buon

Consiglio.

La

chiesa è di origini cinquecentesche e sorgeva accanto al convento dei Minimi,

prima che il centro abitato della nuova città, distrutta dal terremoto

del 1783, si espandesse intorno ad essa. La prima ricostruzione avviene

proprio dopo i danni subiti nel 1783. La

chiesa è di origini cinquecentesche e sorgeva accanto al convento dei Minimi,

prima che il centro abitato della nuova città, distrutta dal terremoto

del 1783, si espandesse intorno ad essa. La prima ricostruzione avviene

proprio dopo i danni subiti nel 1783.

L'edificio

attuale è un'ulteriore ricostruzione dopo i gravi danni del terremoto

del 1908. La chiesa viene ricostruita in tutta la parte sommitale della

chiesa, mantenendo originali il portale e parte delle coppie di lesene, gli

altari interni e la porzione inferiore della torre campanaria.

La

chiesa si sviluppa su navata unica

con presbiterio sopraelevato

e grande altare marmoreo. La facciata neoclassica deriva

in gran parte dalla ricostruzione novecentesca, a parte gli elementi originali.

Il campanile, posto a destra della facciata, ha una cella

campanaria con tre originali aperture ellittiche.

L'interno

ospita un'artistica statua di San Giuseppe scolpita in legno dall'artista

oppidese Rocco Morizzi e diverse nicchie laterali riccamente scolpite in marmo,

così come l'altare maggiore posto in fondo al presbiterio ove si accede

attraversando un grande arco sorretto da due colonne in granito. Sopra l'altare

è posto il quadro della Madonna del Buon Consiglio, cinquecentesca.

Entrando subito a destra è posta la nicchia che custodisce la statua della

Madonna del Buon Consiglio, mentre verso il presbiterio sono poste le nicchie

che custodiscono le statue di San Francesco di Paola, pregiata scultura

lignea del 1600, Sant'Antonio da Padova e San Giuseppe. Sulla

sinistra quelle di Santa Lucia, il Sacro Cuore di Gesù e una

tela raffigurante la Sacra Famiglia. Sul soffitto è posto un dipinto di

Domenico Mazzullo che raffigura San Giuseppe conduce un asinello con la

Madonna e il Bambino. Sparse nella chiesa si possono ammirare numerosi capitelli

ed altre sculture in marmo provenienti dalla città medievale.

Nei

sotterranei della chiesa sono presenti le cripte utilizzate per l'essiccazione

dei cadaveri, che venivano posti entro nicchie in posizione seduta e legati con

un particolare sistema di fermi in ferro. Tutte le nicchie erano poi collegate

da canali di scolo dove confluiva il materiale biologico della decomposizione.

Ad essiccazione avvenuta, legati ai fermi in ferro, rimanevano in quella

peculiare posizione gli scheletri dei monaci lì sepolti.

Legata

a questa chiesa nacque, da un'antica devozione della famiglia Germanò, la

Congrega di San Giuseppe, ufficializzata con il Real Decreto del 26 novembre

1846, ma sarà il vescovo mons. Caputo ad assegnare la chiesa come oratorio

della Confraternita e a farne omologare dal re

di Napoli la concessione nel 1854.

Chiesa Maria

SS. Addolorata o del Calvario

Santuario

Maria Santissima delle Grazie - Mons. Raspini vescovo di Oppido il 2 luglio

del 1958 ha elevato la chiesa parrocchiale di Tresilico a Santuario Mariano

in onore di Maria SS. delle Grazie. Il fervente culto alla Vergine dispensatrice

di Grazie è da secoli scandito nella sua stessa storia. Il popolo infatti era

già profondamente legato alla Vergine del Pilar raffigurata in una pregevole

scultura in marmo del '700, ancora oggi conservata nel Santuario.

La prima statua

in legno, ordinata sul modello della Madonna del Pilar, venne portata a

Tresilico nel 1832. Questa statua, che raffigura la Madonna in piedi con Gesù

bambino in braccio, serviva per essere omaggiata in processione e oggi è

conservata ed esposta al pubblico in un vano al piano terra del Palazzo Vorluni

residenza questa della pia Rosa Vorluni alla quale la Madonna sarebbe apparsa

molte volte.

Infatti tra il

1835 ed il 1837 sarebbero successi i fatti miracolosi che il dott. Gaetano

Morizzi ha raccontato nel suo libro "Fiori di Grazie", la Madonna

sarebbe apparsa appunto a Rosa Vorluni e in queste apparizioni avrebbe indicato

alla "Pia devota" e per mezzo di lei, al dottor Morizzi, il modo per

guarire chi a Lei si era rivolto. Il 2 ottobre del 1836 Rosa Vorluni, mentre si

trovava in chiesa, avrebbe avuto l'ennesima apparizione, che portò alla

realizzazione dell'attuale statua venerata nel Santuario.

Chiesa di

San Leone Magno

Chiesa della

Divina Pastora

Chiesa di

San Nicola

Chiesa di

Castellace di sopra

Chiesa

Abbazia - Fin dall'antichità, infatti le prime notizie risalgono al 1596,

la chiesa Abbazia e

la relativa parrocchia detta San Nicola extra moenia fu sempre retta

da un canonico con il titolo di abate.

Nella

pianta prospettica del Pacichelli la chiesa è disegnata in posizione

centralissima dietro la cattedrale, ciò induce a ipotizzare come la chiesa così

evidenziata non fosse in origine quella di San Nicola extra moenia proprio

perché il termine stesso si riferisce a un edificio sito al di fuori delle mura

della città. Nella

pianta prospettica del Pacichelli la chiesa è disegnata in posizione

centralissima dietro la cattedrale, ciò induce a ipotizzare come la chiesa così

evidenziata non fosse in origine quella di San Nicola extra moenia proprio

perché il termine stesso si riferisce a un edificio sito al di fuori delle mura

della città.

Molto

probabilmente si sarà verificato, per motivi che non conosciamo, qualche evento

che avrà consigliato di trasferire la parrocchia dentro le mura cittadine

mantenendo però il titolo originario. Infatti tra il 1510 ed il 1525 dalle

documentazioni vaticane emerge l'esistenza di una chiesa parrocchiale di Oppido

definita San Nicola del Campo extra moenia o extra muros,

presumibilmente si tratta dalla prima circoscrizione.

Dopo il

disastroso terremoto del 5 febbraio 1783, anche l'Abbazia fu riedificata nella

sede di contrada Tuba e a essa fu assegnata una porzione di territorio. La

relativa parrocchia mantenne il nome di San Nicola extra moenia.

All'interno si

possono ammirare numerosi dipinti di Domenico

Mazzullo, due pregiate statue in marmo del 1500 rappresentanti San

Pietro e San

Paolo poste ai lati dell'altare maggiore. Quest'ultimo è

impreziosito dall'incastro di molti pezzi di altare proveniente da chiese dirute

della città medievale.

La chiesa

ospita le spoglie mortali del vescovo Ignazio

Greco.

Chiesa

dell'Assunta

Chiesa di

Afanto (Località Zervò)

Chiesa di

Quarantano

Cappella

Caia-Musicò

Cappella del

Seminario Vescovile

Episcopio

- Il Palazzo Vescovile, noto anche come Episcopio o Vescovado,

è il palazzo residenziale del vescovo.

L'attuale

edificio, costruito per volere di mons. Nicola

Canino, è situato tra Piazza Duomo e Via Antonio Maria Curcio. Disposto

su due livelli, presenta una forma ad "L". Da un lato è addossato

alla Cattedrale

di Oppido Mamertina e dall'altro al Seminario.

Il

piano alto è interamente adibito a residenza vescovile. Il piano sottostante

ospita il Museo

Diocesano e la Sala vescovile della Comunità. Quest'ultima,

utilizzata originariamente come teatro, nonché come luogo di catechesi, è una

grande sala restaurata nel 2013 per volere del vescovo Francesco

Milito, ed è affrescata con pitture del maestro Diego Grillo

raffiguranti scene del catechismo. Nel soffitto, interamente tinteggiato, è

presente un grande dipinto raffigurante il globo terrestre sul quale è posta la Basilica

di San Pietro e una grande croce, sotto il globo è posta la

Cattedrale, dalla croce e dalla Basilica (Chiesa Universale) si irradia una

fascio di luce verso l'Episcopio di Oppido Mamertina (Chiesa Particolare).

Nell'area

interna del palazzo vi è un giardino alberato ove è presente una suggestiva

riproduzione della grotta di Lourdes.

Seminario

vescovile di Oppido Mamertina - Il Seminario di Oppido

Mamertina fu fondato nel 1701 dal

vescovo Bisanzio Fili, che guidò la Diocesi mamertina dal 1698 al 1707. Dopo il

terremoto del 5 febbraio 1793, il Seminario fu ricostruito per volere del primo

vescovo della nuova Oppido Alessandro

Tommasini (1792-1818).

I

successori di mons. Tommasini si impegnarono strenuamente per rendere il Pio

istituto "lumen doctrinae" e "lumen vitae" secondo le

intenzioni di Mons. Ferdinando Mandalari(1748-1769). Il vescovo Francesco

Maria Coppola introdusse, tra le altre discipline, lo studio della

natura, mons. Michele

Maria Caputo le lingue straniere e mons. Giuseppe Teta la Sacra

Liturgia e la Calligrafia.

Con

mons. Antonio Maria Curcio, al quale è intitolata la via antistante, il

Seminario oppidese si dotò di un Osservatorio Meteorologico e di un Gabinetto

di Fisica. Sotto la reggenza del Vescovo Antonio Galati, a conferma e

riconoscimento dell'importante opera di formazione dei seminaristi (la diocesi

di Oppido Mamertina è da secoli prolifica di vocazioni sacerdotali) e a

suggello del prestigio che il Seminario raggiunse siccome fucina di cultura

scientifica e umanistica per tutta la Piana

di Gioia Tauro, agli inizi del novecento si fregiò della visita del

Cardinale di Milano Alfredo

Ildefonso Schuster, oggi Beato.

Mons. Nicola

Canino (1937-1951) si prodigò ad ingrandire ed abbellire

l'edificio. Costruì un'ampia ala portando la capacità recettiva della

struttura ad oltre sessanta seminaristi, fece edificare un grande salone dove

egli stesso amava fare catechesi a

giovani ed adulti, arricchì il Seminario, la Cappella ed il salone

dell'Episcopio di pregiati affreschi realizzati dal pittore di Pizzo Diego

Grillo. Nel giardino interno dell'Episcopio fece costruire una suggestiva

riproduzione della grotta della Madonna

di Lourdes.

Nel

2014, per volere di mons. Francesco

Milito il salone dell'Episcopio è stato ristrutturato ed ha assunto

il titolo di Sala Vescovile della Comunità.

Oggi

il Seminario, oltre a protrarre la sua opera di formazione dei futuri sacerdoti,

ospita anche il Liceo Classico "San Paolo" fondato nel 1990 da

mons. Benigno

Luigi Papa e divenuto "paritario" nell'anno 2001. La

storia di questa scuola idealmente si riallaccia con quella del Seminario

Vescovile e dell'attigua Biblioteca Diocesana che fu fondata nel 1633 dal

vescovo Giovanni Battista Montano ed è la prima Biblioteca pubblica della

Piana.

Convento dei

Domenicani (ruderi Messignadi)

Calvarietto

Maria Santissima Annunziata (Oppido Vecchia)

Convento dei

Frati Francescani o Paolotti o Minori o Osservanti e dei Frati Zoccolanti

(ruderi Oppido Vecchia).

Architetture

civili

Palazzo

Ioculano, Palazzo Grillo, Palazzo Malarbì, Palazzo Migliorini, Palazzo Grillo

(Palazzaccio), Palazzo Lucisano, Palazzo Zerbi, Palazzo Germanò, Palazzo

Spinelli, Palazzo Cananzi, Palazzo Vorluni, Villa Ferraris in stile liberty,

Palazzo Episcopale.

Castello

Il castello di

Oppido Mamertina fu costruito a cavallo tra il X e XI secolo; si presenta

oggi di matrice aragonese, ma sotto la bardatura si intravede in uno dei

torrioni, a causa di uno squarcio formatosi qualche decennio addietro, una

massiccia costruzione cilindrica, indicativa della precedente fattura bizantina

o normanna. La sua funzione era, evidentemente, residenziale e difensiva.

Resistette,

nel 1056, all'assedio che il primo Ruggero

I d'Altavilla pose col suo esercito e più tardi fu la

residenza della sorella del secondo Ruggero, feudataria del tempo. Nella seconda

metà XV secolo era controllato dagli aragonesi che

si sostituirono al dominio angioino. Resistette,

nel 1056, all'assedio che il primo Ruggero

I d'Altavilla pose col suo esercito e più tardi fu la

residenza della sorella del secondo Ruggero, feudataria del tempo. Nella seconda

metà XV secolo era controllato dagli aragonesi che

si sostituirono al dominio angioino.

I bastioni

scarpati presentano un motivo decorativo ad archetti su mensole tra due codoni,

molto simile a quello del Castello

di Reggio Calabria. Una parte dei sotterranei fungevano da carcere

civile; fu abbandonato dopo il terremoto

del 1783.

Siti

archeologici

Necropoli pre-ellenica,

necropoli protostorica, Parco Archeologico di Mella (antica Mamerto) sec. III-I

a. C., resti di antico abitato ellenistico, vestigia greche e romane, località

Palazzo III a.C., Oppido

Vecchia (città medievale).

Frazione

di Piminoro

La località di

Piminoro sorge a 719 metri sul livello del mare e rappresenta una delle frazioni

più suggestive del comune di Oppido. Il nome del sito ha origini greche e

significa “Monte dei pastori”. Dall’alto di questo promontorio si può

godere di un panorama incantevole a perdita d’occhio su tutto il

territorio della Piana di Gioia Tauro, dal mar Tirreno fin su al

cuore dell’Aspromonte. Il villaggio, nel quale oggi risiedono solo un paio di

centinaia di abitanti, è una diretta filiazione dell’emigrazione interna

dalle Serre del vibonese agli inizi dell’800.

L’insediamento,

infatti, deve la sua origine all’opera del vescovo di Oppido Alessandro

Tomassini che, nel 1792, diede avvio alla costruzione di una sede estiva

per i seminaristi. Completata l’edificazione del seminario estivo, il vescovo

reclutò un gruppo di carbonai serresi che con le loro famiglie

formarono il primo nucleo di abitanti del piccolo borgo. Il secondo sabato di

luglio si festeggia fra le stradine di Piminoro “La Divina Pastora”, il cui

culto proveniente dalla Spagna è molto sentito e vissuto con grande

partecipazione e sentimento religioso anche da molti fedeli dei centri vicini.

Al termine della novena che precede il giorno della festa, il simulacro

della madonna, una statua lignea, viene poi portato in processione a

partire dalla chiesa per arrivare nel luogo dove un tempo c'era l'antica

parrocchia, distrutta dall'alluvione del 1951.

Tradizioni

e folclore

Sono numerose

le tradizioni di Oppido Mamertina, soprattutto legate a festeggiamenti

religiosi. La più importante di esse è la festa di Maria Santissima

Annunziata, patrona della città e della diocesi

di Oppido Mamertina-Palmi, celebrata due volte l'anno con solenne

processione della statua della Vergine per le vie del paese.

La Festa più

sentita dalla comunità è quella di Maria Santissima Annunziata. La statua

della Madonna Annunziata, custodita nella cattedrale, è un'opera lignea

realizzata nel 1841 dallo scultore napoletano Arcangelo Testa. Il canonico

Pignataro, nel suo studio su "Il culto di Maria SS. Annunziata in

Oppido di Calabria", fa risalire il culto dell'Annunziata al periodo in cui

nella diocesi si praticava il rito bizantino. All'epoca si venerava nel borgo

un'icona bizantina miracolosa della Madonna Annunziata, opera attribuita a

un pittore di Costantinopoli di nome Luca e realizzata nel XII secolo, oggi

andata perduta.

Fonte:

|