|

Scilla è situata sull'omonima punta, che sorge a

nord-est del capoluogo:

il Promontorio Scillèo, proteso sullo Stretto

di Messina, che anticamente veniva infatti denominato Stretto di

Scilla.

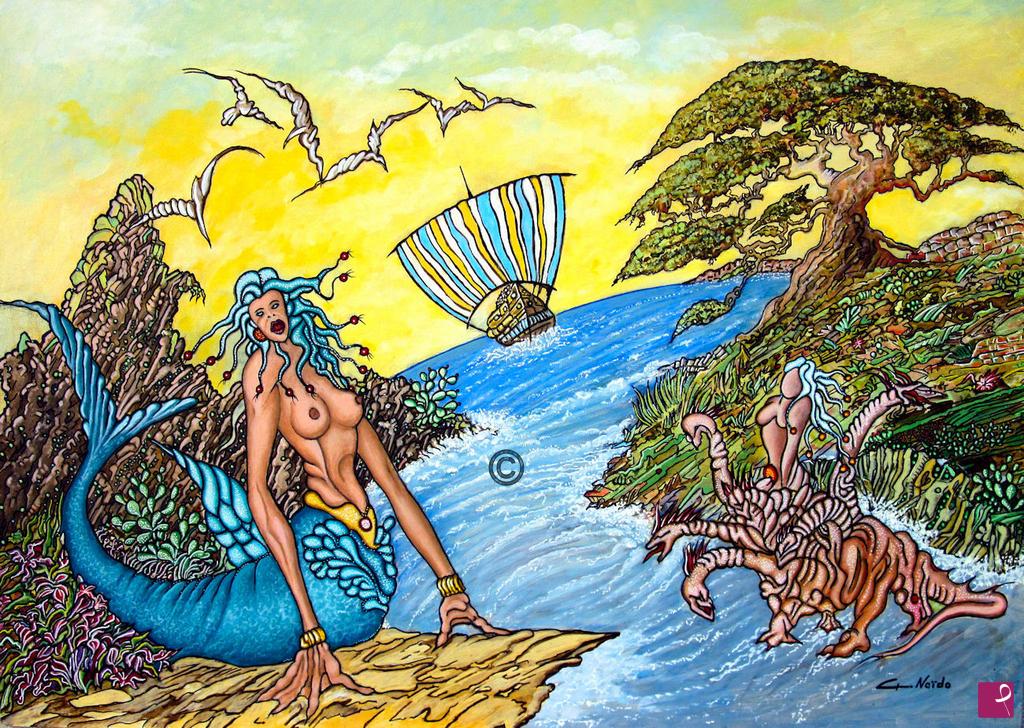

Il toponimo Skýla (dal greco

Σκύλα "cagna") richiama un misterioso mostro

che sarebbe il responsabile di tempeste scatenatesi sul mare che determinarono

la fine di molti naufraghi. Descritta da Strabone come

uno scoglio simile a un'isola,

Scilla mantiene tutt'ora i tratti di questo paesaggio. I suoi pochi abitanti

furono degli abili navigatori e conoscitori delle rotte, notizia questa

confermata da San

Girolamo.

È una storia

piena di passione, amori non corrisposti, feroci vendette e un drammatico

epilogo, quella che narra delle gesta mitologiche di dei e mortali nello

specchio d'acqua che separa Reggio da Messina. È la storia di Scilla,

ninfa dalla bellezza sconvolgente, trasformata dalla maga Circe nell’orrendo

mostro che da secoli secondo la leggenda funesta le acque dello Stretto insieme

a Cariddi, devastante creatura marina creata da Zeus capace di

ingoiare e rigettare l'acqua del mare per tre volte al giorno causando mortali

vortici.

È la gelosia

di Circe all’origine del terribile sortilegio che dà vita ad uno di miti che

più alimentano il fascino e il mistero dello Stretto. Vicino agli scogli di Zancle,

su cui amava riposarsi e trascorrere le sue giornate, Scilla incontra

Glauco, pescatore della Beozia, trasformato in una divinità marina per aver

mangiato l'erba che ridava vita ai suoi pesci e poi istruito all'arte della

profezia da Oceano e Teti.

La visione di

questo essere, metà uomo e metà pesce, terrorizza la ninfa al punto da farla

scappare via. Glauco, abbandonato al suo destino, prova inutilmente a

trattenerla urlandole il suo amore e narrandole la sua drammatica storia,

scolpita e tramandata a noi oggi da Ovidio nelle Metamorfosi (“Non

sono un mostro né una bestia feroce, o vergine, ma un dio dell’acqua […],

prima però ero un mortale, ma a dire il vero il profondo mare era già il mio

mondo”).

In preda alla

disperazione, Glauco si rivolge alla maga Circe, dea figlia di Elio e della

ninfa Perseide, famosa per i suoi incantesimi in grado di cambiare le sembianze

degli uomini, nel tentativo di ricondurre a sé l'amata Scilla. Ma l’unico

risultato che Glauco ottiene è quello di scatenare la gelosia della maga che

prova subito ad allontanare Scilla dal dio marino sfoderando anche le armi della

seduzione nei suoi confronti. Rifiutata da Glauco, Circe riversa la sua

furia vendicativa su Scilla trasformandola con un ferale sortilegio in un

feroce mostro munito di sei teste di cane latranti, terrore di navigatori e

marinai di ogni epoca. Da quel momento, secondo la leggenda, Scilla si rifugia

in preda alla disperazione e alla rabbia in una grotta sotto la Rocca dove sorge

il Castello e

che esiste ancora oggi, in prossimità di alcuni scogli a pochi chilometri da

Cariddi che abita la sponda Sicula. Esseri condannati a vivere in eterno l’uno

di fronte all’altro, entrambi presenza costante e inesorabile nel cuore del

Mediterraneo.

Non tutti sanno

che fino al XVIII secolo sotto la rocca di Scilla era presente una

formazione di scogli molto particolare, essi davano l’impressione di una

creatura mostruosa che usciva dalla grotta. Al tempo dei greci, le

mareggiate erano frequenti e le imbarcazioni che passavano per lo Stretto venivano

spinte dal mare contro la rocca. Con il mare in burrasca e gli scogli che

dilaniavano le imbarcazioni causando la morte di molti, nacque il mito del

mostro di Scilla.

Sulla sponda

sicula, invece, erano le correnti marine a generare dei vortici, che si

verificano ancora oggi ma di intensità minore, che spesso inghiottivano le

imbarcazioni che vi passavano vicino. Anche qui si pensò ad un mostro, Cariddi,

che risucchiava l’acqua del mare e la rigettava creando enormi vortici.

In mancanza di

precedenti testimonianze attendibili circa le epoche più remote, si è propensi

a far risalire la prima fortificazione di Scilla agli inizi del V secolo

a.C., allorquando durante la tirannide di Anassilao la città di

Reggio raggiunse una notevole importanza, che le permise di ostacolare per oltre

due secoli l'ascesa di potenze rivali.

Strabone

racconta che nel 493 a.C. il tiranno di Reggio, Anassila il

giovane, per porre fine alle reiterate razzie perpetrate dai pirati tirreni a

danno dei commerci aperti dalla città con le colonie tirreniche, avesse mosso

contro di loro con un forte esercito, sconfiggendo e scacciando i pirati da

queste terre. Per i Tirreni gli innumerevoli scogli e l'alta rocca

caratterizzanti la costa scillese costituivano un rifugio naturale ideale, luogo

inaccessibile da cui dirigere redditizie scorrerie lungo le coste, nascondiglio

sicuro per il bottino e baluardo di difesa contro eventuali controffensive

nemiche.

Presumibilmente

sorsero quindi contrasti e lotte tra i primi marinai e pescatori che avevano

occupato la zona e i pirati Tirreni, alla cui bellicosità forse si deve

attribuire la causa dell'arretramento dal mare dei pescatori, ostacolati dai

pirati nella pratica su cui basavano il proprio sostentamento. Ciò spiegherebbe

il trasferimento di residenza verso la zona alta di Scilla - l'attuale quartiere

di San Giorgio - attuato da queste genti marinare, che si trasformano in

agricoltori e cacciatori e mantengono poi attive le nuove pratiche fino all'età

moderna.

Espertissimi

nella navigazione, i Tirreni avevano dominato a lungo da incontrastati padroni

le rotte del Mediterraneo, esercitando il proprio predominio soprattutto

nello Stretto, grazie al presidio posto sulla rupe scillese, all'imboccatura del

canale, presumibilmente fortificato. Più tardi però questi vennero sconfitti

dai reggini, vittoria questa che segna un momento significativo nella storia di

Scilla, considerata da Anassila un importante avamposto di controllo sulle rotte

marittime. Mentre si assicura il dominio sul territorio circostante inglobando

una nuova sezione del Chersoneso reggino, al tempo stesso Anassila ha cura

di realizzare una stazione delle navi a Capo Pacì, ordinando la

costruzione di un porto dotato di un agguerrito presidio militare.

L'opera di

fortificazione dell'alto scoglio fu portata a termine dai successivi tiranni

reggini, spesso impegnati in scontri con i pirati che combattono avvalendosi del

porto fortificato appositamente costruito nella piccola borgata

di Monacena (ossia, nascondiglio isolato , una zona anticamente

riparata da alcune caverne poi distrutte), verso Capo Pacì, in un luogo

inaccessibile dal lato opposto allo scoglio. Baluardo della sicurezza dei

reggini, la fortificazione di Scilla dotata di approdo è di fondamentale

importanza agli effetti del felice esito della guerra contro la pirateria,

consentendo ai tiranni di Reggio di opporre per lungo tempo una valida

resistenza contro gli attacchi di nuovi nemici e contro i continui tentativi di

rivalsa dei Tirreni sconfitti.

Agli inizi

del III secolo a.C., dopo la presa di Reggio ad opera del tiranno

di Siracusa Dionisio I, che nel 386 a.C. aveva distrutto la

flotta navale della città di stanza a Lipari e nel porto di Scilla, I

pirati tirreni tornarono ad essere audaci e si reinsediarono sul promontorio

scillese, dove ripresero a dedicarsi alla pirateria avvalendosi del preesistente

porto fortificato fino a quando, nel 344 a.C., il prode Timoleonte di

Corinto riuscì a sconfiggerli definitivamente.

Per quanto

riguarda la successiva storia della fortificazione dell'imponente scoglio di

Scilla, si ha testimonianza di come essa coincida con la storia delle vicende

che hanno caratterizzato il reggino all'indomani della tirannide siracusana.

In tarda età

magnogreca lo scoglio scillese è una fortezza, conosciuta come Oppidum

Scyllaeum, successivamente potenziata nelle sue strutture militari durante

l'età romana, allorquando porto ed oppidum costituiscono un

funzionale ed efficiente sistema di difesa per i nuovi dominatori del

Mediterraneo.

Alla fine

del II secolo a.C., durante le guerre condotte dai Romani contro

i Tarantini sostenuti da Pirro, e in particolare durante

la prima e la seconda guerra punica, i Cartaginesi che

avevano stretto alleanza con i Bruzi e circolavano liberamente lungo

le coste reggine, furono fermati nella loro ascesa proprio grazie alla strenua

resistenza opposta loro dalla fortificata città di Scilla, alleata di Roma.

L'importanza

della Scilla latina cominciò a decadere all'indomani della conquista romana

delle terre siciliane quando, dopo Reggio e Siracusa, Messina assurse al ruolo

di nuovo caposaldo per il controllo dello Stretto.

Pur tuttavia

Scilla, posta all'imbocco settentrionale del canale, continuò a costituire

un'importante tappa d'approdo lungo la costa tirrenica continentale, tant'è che

nel 73 a.C., durante la guerra condotta dai romani contro gli schiavi, la

cittadina sembra essere stata prescelta da Spartaco, a capo dei ribelli,

per accamparsi in attesa di poter attraversare lo Stretto.

La

fuga in Sicilia, progettata dagli schiavi ribelli con il ricorso a zattere

costruite col legno di castagno estratto dai boschi scillesi, non ebbe

tuttavia alcun esito a causa della presenza lungo lo Stretto delle minacciose

navi pompeiane. La

fuga in Sicilia, progettata dagli schiavi ribelli con il ricorso a zattere

costruite col legno di castagno estratto dai boschi scillesi, non ebbe

tuttavia alcun esito a causa della presenza lungo lo Stretto delle minacciose

navi pompeiane.

Successivamente

il tratto di mare antistante la cittadina fu teatro degli avvenimenti che

segnarono l'ultimo scontro tra Pompeo e l'annata dei Triumviri,

conclusosi nel 42 a.C. con la disfatta del primo.

In quel

frangente il porto di Scilla offrì opportuno rifugio alle navi

di Ottaviano pressate dalla flotta di Pompeo, allorquando il futuro

Augusto, nel tentativo di rimandare lo scontro finale ad un momento a lui più

propizio, colse l'importanza strategica di Scilla e, una volta liberatosi

definitivamente dei rivali, decretò l'ulteriore fortificazione del suo porto.

Dopo Ottaviano

non sembra che la fortificazione scillese abbia conosciuto nuovi

rimaneggiamenti, sebbene la cittadina continui a detenere l'importante ruolo di

centro marittimo locale, come testimonia san Gerolamo quando,

approdato nel 385 a Scilla durante il suo viaggio

verso Gerusalemme, ci ha lasciato testimonianza nel III libro delle sue

opere, circa la grande esperienza dei marinai scillesi, capaci di fornirgli

consigli assai utili per il buon proseguimento della navigazione.

Lo stato di

abbandono in cui sembra trovarsi la fortezza di Scilla in tarda età romana,

presumibilmente, dipende dal localizzarsi la stessa al di fuori degli itinerari

terrestri percorsi dai barbari, durante le loro invasioni nel sud della

penisola.

Costoro,

infatti, nel loro "calare" a sud, utilizzano i tracciati viari romani

rimasti agibili in quell'epoca di decadenza. Scilla, che non era allacciata

alla via Popilia, unica strada consolare esistente lungo la costa

tirrenica, rimane dunque estranea ai fatti essenziali del tempo.

Difatti la Via

Consolare Popilia, nel tratto più meridionale del suo percorso non bordeggiava

la costa, bensì risaliva verso l'interno passando per Solano e, superate

le Grotte di Tremusa, raggiungeva la statio ai Piani della Melia,

dirigendosi poi verso Cannitello, «ad Fretum», senza ripiegare verso

Scilla.

Ai

primi monaci basiliani gli storici attribuiscono la fondazione

del Monastero e della chiesa di San Pancrazio, tra l'VIII e

il IX secolo d.C., fortificati per volontà della

stessa Bisanzio, che aveva affidato ai Padri il compito di difesa delle

coste dello Stretto.

Il terremoto

del 1783 rappresenta uno spartiacque importante nella storia di Scilla per

la particolare violenza con la quale si abbatté sulla cittadina e anche perché

rappresentò la fine di uno sviluppo economico che Scilla ebbe lungo tutto il

settecento. Il successivo terremoto del 1908 costò a Scilla ed anche a Messina

migliaia di morti. Gli scillesi per sfuggire ai violenti movimenti tellurici

dopo il crollo delle loro abitazioni si riversarono sulla spiaggia pensando di

essere al sicuro ma un violento maremoto si abbatté sulla spiaggia

travolgendoli e finendo così di decimare la popolazione. In tempi più recenti,

parallelamente alla emigrazione verso il Nord Italia, tipica della zona, vi fu

un certo fermento culturale.

Luoghi

d'interesse

Il borgo di

Scilla si trova all'ingresso settentrionale dello Stretto di Messina, in una

posizione che Alexandre Dumas, in visita qui nell'autunno 1835, descrisse con

queste parole: "Costruita su un'altura, discende come un lungo nastro sul

versante orientale della montagna, poi girandosi a guisa di S viene a

distendersi lungo il mare".

La rupe di cui

parla il mito esiste davvero. E' occupata dal castello Ruffo (XVI secolo), sorto

al posto di una vecchia roccaforte medievale in un punto in cui è probabile che

ci fosse una fortificazione precedente, risalente addirittura all'epoca della

Magna Grecia: un avanposto difensivo dell'antica Rhegion contro gli

attacchi dei pirati provenienti dal Tirreno.

Il promontorio

divide i due vecchi borghi di pescatori di Marina Grande e Chianalea. Su una

terrazza del castello, un piccolo faro gestito dalla Marina Militare guida i

naviganti attraverso lo Stretto, riscattando Scilla dal terrore che incuteva

nell'antichità e dalla sua fama sinistra di punto pericoloso per le secche e

per le forti correnti, soprattutto durante le mareggiate.

Quartiere

San Giorgio Quartiere

San Giorgio

Il centro storico di Scilla è denominato "San

Giorgio", e si sviluppa intorno alla Piazza San Rocco, nella quale hanno

sede, fra l'altro, la chiesa di San

Rocco, patrono di Scilla, e il palazzo comunale. La Piazza San Rocco è

costituita da un vasto terrazzamento costruito su un costone di roccia, e si

affaccia a strapiombo sul panorama dello Stretto di Messina. Lo sguardo

abbraccia Punta Pacì (che delimita l'estremità meridionale dell'area di

Scilla), la Sicilia (in particolare Ganzirri e, nelle giornate terse, Capo

Milazzo), in lontananza alcune delle Isole Eolie (Lipari, Panarea e Stromboli),

e il Castello Ruffo.

Il centro storico comprende l'antico abitato di Bastìa,

contraddistinto dalle basse casette affacciate sui caratteristici vicoli. Alcuni

elementi architettonici dello stile locale originario restano visibili nelle

costruzioni oggi esistenti, fra i quali il caratteristico arco ribassato e la

tipica finestrella di forma circolare.

Quartiere

Jecari

Si tratta dell'espansione più recente del centro

abitato, si è formata circa trent'anni fa ed è costituita prevalentemente da

cooperative, inoltre vi si trova il Campo sportivo comunale. Il quartiere è

separato dal centro storico da una piccola zona disabitata e dal cimitero. Zona

un tempo ricca di vigneti, in tempi recenti vi sono stati costruiti molti

condomini.

Quartiere

Chianalea (Borgo)

Il

più antico borgo di Scilla è Chianalea e deriva il suo nome da “piano della

galea”, ma è chiamato anche Acquagrande o Canalea, perché le piccole case

che sorgono direttamente sugli scogli sono separate le une dalle altre da

piccole viuzze, simili a canali, che scendono direttamente nel mare Tirreno.

Chianalea

è il vecchio borgo di pescatori, non imbalsamato a scopo turistico ma che

ancora vive dell’attività antica della pesca. Passeggiando tra le sue

suggestive viuzze è facile incontrare pescatori che, sotto casa, costruiscono

le reti per la pesca, apportano piccole riparazioni alle barche o si preparano a

partire per affrontare una nuova giornata in mare.

Le

onde del Tirreno penetrano sin quasi dentro le abitazioni che sono continuamente

sottoposte alla forza d’urto delle acque; di notte il silenzio amplifica il

suggestivo rumore dei “colpi” di mare che costituisce il sottofondo musicale

della vita a Chianalea. Si dice che qui le case sono barche e le barche sono

case.

Un

tempo questo era il quartier generale di una delle marinerie più attve del

Mediterraneo, con imercanti scillesi che arrivavano fino a Venezia a bordo delle

loro feluche.Sui fondali rocciosi davanti allac osta, tra i 50 e i 100 metri di

profondità, è stata scoperta lapiù grande foresta del mondo di corallo nero,

una delle specie di corallo più rare.

Sullo

“Scaro Alaggio”, dove i pescatori ancorano le proprie barche per ripararle

dalle onde, si impone per armonia architettonica il palazzo Scategna, con il suo

doppio ordine di balconi in pietra squadrata disposti su tre piani. Vicino si

trova villa Zagari, un edificio del 1933 in stile eclettico. Le antiche fontane,

sparse qua e là, le piazze e le chiese, ognuna con la propria storia, gli

scogli e le rocce che si frantumano nel mare, offrono un paesaggio naturale di

grande bellezza, vigilato dall’austero castello dei Ruffo, sulla rocca che è

la stessa del mostro omerico. Costruito a scopo militare, l’imponente edificio

è stato riadattato ad uso residenziale dal conte Paolo Ruffo che nel 1532

subentrò nel feudo di Scilla ai precedenti signori. Dal castello si gode un

meraviglioso panorama che comprende le isole Eolie e la costa siciliana.

Chianalea è inserito nella

lista de I

borghi più belli d'Italia ed

è stato segnalato dalla CNN come

uno dei 20 paesi più belli d'Italia.

Quartiere

Marina Grande

Il

quartiere è anche noto come Scilla Marina, Marina di Scilla, Lido

di Scilla, Spiaggia delle Sirene o, più semplicemente, Spiaggia

di Scilla. Delimitata, a

sud e a nord, da due imponenti costoni di roccia (probabilmente granito),

costituisce come una sorta di insenatura.

Il

più imponente dei citati costoni (noto come la Rocca) è situato a nord ed

ospita in cima l'antica fortezza nota come Castello

Ruffo. Ad est della grande roccia, collegata al Castello da una stradina

e protesa verso il centro della città, sorge la chiesa arcipretale di Maria SS.

Immacolata, titolare dell'omonima parrocchia arcipretale

che comprende tutte e sette le chiese di Scilla e la chiesa della frazione Favazzina.

Il castello

Ruffo di Scilla, talvolta noto anche come castello Ruffo di Calabria,

è un'antica fortificazione situata

sul promontorio

scillèo, proteso sullo stretto

di Messina. Il castello costituisce il genius

loci della cittadina di Scilla,

circa 20 km a nord di Reggio

Calabria, e sicuramente uno degli elementi più caratteristici e tipici

del paesaggio dello Stretto e del circondario reggino.

L'edificio

presenta una pianta irregolare con parti databili a diverse epoche ma che nel

complesso conservano tutt'oggi la configurazione abbastanza omogenea di una

fortezza dotata di cortine, torrioni e feritoie.

L'ingresso

è preceduto dal ponte che conduce all'edificio il cui ambiente principale è

caratterizzato dal portale di pietra costruito con arco

a sesto acuto, su cui campeggiano lo stemma nobiliare dei Ruffo e

la lapide che celebra il restauro del castello eseguito nel XVI

secolo.

Superato

l'androne a volta ribassata si apre un cortile, e da qui, percorrendo il grande

scalone, si giunge all'ingresso della residenza. Questa è dotata di ampi

saloni, essendo stata di proprietà di una delle più ricche e importanti casate

del regno di

Napoli.

Data

la posizione dominante del castello sullo Stretto

di Messina, nel 1913 venne

costruito un faro per fornire un riferimento alle navi che attraversavano lo

stretto. Il faro di Scilla, una piccola torre bianca con la base nera, è

tuttora attivo ed è gestito dalla Marina

Militare.

La

prima fortificazione della rupe di Scilla risale all'inizio del V

secolo a.C. quando, durante la tirannide di Anassila, città di

Reggio assurse a una notevole importanza, tale da permetterle di ostacolare per

oltre due secoli l'ascesa di potenze rivali. Infatti, nel 493

a.C., il tiranno di Reggio, Anassila

il giovane, per porre fine alle incursioni dei pirati etruschi che lì

avevano una sicura base per le loro scorrerie, dopo averli sconfitti col

dispiego di un notevole esercito, fece iniziare l'opera di fortificazione

dell'alta rocca. Questa divenne per Anassilao un importante avamposto di

controllo sulle rotte marittime.

L'opera

di fortificazione dell'alto scoglio fu portata a termine dai successivi tiranni

reggini, spesso impegnati in scontri con i pirati combattuti avvalendosi del

porto fortificato appositamente costruito nella zona circostante, verso Punta

Pacì, in un luogo inaccessibile dal lato opposto allo scoglio.

Baluardo

della sicurezza dei reggini, dotata di approdo, la fortificazione di Scilla è

di fondamentale importanza agli effetti del felice esito della guerra contro la

pirateria, consentendo ai tiranni di Reggio di opporre per lungo tempo una

valida resistenza contro gli attacchi di nuovi nemici e contro i continui

tentativi di rivalsa dei Tirreni sconfitti.

Il

dominio reggino sul luogo fu interrotto per soli cinquant'anni da Dionisio,

tiranno di Siracusa,

che, nel 390 a.C.,

assoggettò la rocca dopo un lungo assedio.

Nel

cinquantennio che intercorse tra le distruzioni operate da Dionisio e il

riacquisto dell'indipendenza favorita da Timoleonte

di Corinto, che abbatté il potere tirannico di Siracusa (340

a.C.), i Tirreni rioccuparono la rocca. Tornata la normalità, Scilla

rientrò nell'orbita di Reggio.

La

rupe pian piano divenne una vera fortezza, tanto che nel III

secolo a.C. la fortificazione dei reggini, alleati dei romani,

resistette validamente ai Punici alleati

dei Bruzi.

Successivamente Ottaviano,

una volta disfattosi del rivale Pompeo,

avendo compreso l'importanza strategica della rupe di Scilla che gli aveva

offerto opportuno rifugio, decretò che venisse maggiormente fortificata.

Alcuni

scavi hanno portato alla luce strutture murarie del monastero

basiliano di San

Pancrazio, edificato verso la metà del IX

secolo come difesa dalle incursioni saracene.

Nel 1060,

con l'assedio di Reggio da parte dei normanni Ruggero e Roberto

il Guiscardo, anche il castello di Scilla resistette a lungo e si arrese

solo per fame. Roberto il Guiscardo quindi attestò sulla rocca un presidio

militare.

Nel 1255,

per ordine di Manfredi, Pietro

Ruffo fortificò ulteriormente le rocca assegnandovi un presidio,

mentre nel XIII

secolo il castello fu ulteriormente fortificato da Carlo

I d'Angiò.

Nel 1469 Re Ferdinando

I di Napoli concesse il castello a Gutierre

De Nava, un cavaliere castigliano vicino alla corte aragonese e

originario della Germania (dal

quale discendono i De Nava di Reggio),

che fece eseguire nuovi interventi di ampliamento e di restauro.

Nel 1543 il

castello venne acquistato da Paolo

Ruffo che decise di restaurarne il palazzo baronale poiché nel 1578 la

famiglia Ruffo ottenne il titolo di principe.

Il

forte terremoto

del 1783, che danneggiò tutta l'area dello stretto e parte della

Calabria meridionale, non risparmiò il castello di Scilla che però, divenuto

proprietà demaniale dello Stato nel 1808,

fu restaurato nel 1810.

Il

terribile sisma

del 1908 distrusse gran parte dell'antica struttura del castello,

mentre nel 1913 la

parte più superiore venne chiusa per ospitare il faro.

Poi durante il periodo

fascista alcuni ambienti vennero divisi in appartamenti destinati a

impiegati e funzionari pubblici, uso che contribuì al danneggiamento di ciò

che rimaneva della struttura.

Nell'ultimo

trentennio il castello è stato utilizzato come ostello della gioventù, ma

oggi, dopo un nuovo restauro, è stato destinato a diventare un centro

culturale: ospita infatti il Centro regionale per il recupero dei centri

storici calabresi ed è sede di mostre e convegni.

Sull'altro

complesso roccioso, porta della città per chi proviene da Reggio o

dalla limitrofa Villa

San Giovanni utilizzando la SS18,

è posto un terrazzino, noto come Belvedere Morselli, che offre una

magnifica panoramica sullo Stretto e

sulla città. Il belvedere ospita un monumento allo scrittore Ercole

Luigi Morselli, innamorato delle suggestioni mitologiche di Marina Grande

di Scilla, cantate da Omero circa

duemila e settecento anni fa.

Lo

spazio fra le due rocce, circa un chilometro, è occupato dal lungomare Cristoforo

Colombo e dalla spiaggia che, costituita da ghiaietta molto

fine, è stata probabilmente ampliata dallo scarico dei materiali risultanti

dalla costruzione del tratto dell'autostrada

A3 Salerno-Reggio

Calabria.

All'estremo

settentrionale del lungomare, proprio ai piedi della grande roccia, è posta la chiesa

dello Spirito

Santo, in stile tardobarocco, risalente al 1752.

Scampata ai terremoti del 1783 e

del 1908,

nonché a numerose mareggiate, come quella del capodanno 1979-'80,

fra le più violente degli ultimi decenni, la chiesa ospita anche un antico

quadro (olio su tavola) ed una statua di San

Francesco da Paola, venerato come patrono del quartiere.

Dalla

primavera del 2007 la

chiesa, sotto l'egida del Ministero

per i beni e le attività culturali per il suo valore

storico-architettonico di rilevanza nazionale, è stata interessata per oltre un

anno da lavori di restauro, supervisionati dalla competente Sovrintendenza, che

ne hanno riguardato la parte esterna.

Tradizioni

religiose

La

spiaggia di Marina Grande è il sito dei giochi pirotecnici conclusivi della

festa di san

Rocco, patrono della città di Scilla, per i quali affluiscono in città

numerosi visitatori e appassionati da varie parti della Calabria e

della Sicilia

orientale.

Le

nuove autorità parrocchiali decretavano, nel 2004,

una riduzione del tenore delle celebrazioni in onore di san Francesco da Paola

e, dal 2005,

la loro soppressione, interrompendo una tradizione plurisecolare. Tale

tradizione, dopo un successivo cambio al vertice della parrocchia arcipretale,

veniva simbolicamente riattivata allorquando, il 2 aprile 2009,

con la dedicazione al santo della via che unisce la chiesa dello Spirito Santo

al porto, avevano luogo anche celebrazioni religiose.

La

pesca del pesce spada

Il pesce spada

è una specie migratoria. Gli esemplari non si spostano in branchi ma in coppie,

il maschio sempre affiancato dalla femmina, e se uno viene catturato l'altro lo

segue.

Nel tratto di

mare calabrese compreso nello Stretto di Messina, la pesca tradizionale al pesce

spada si effettua tra l'inizio di giugno e la fine di luglio con speciali

imbarcazioni dotate di lunghe passerelle per l'arpionaggio e di alti tralicci su

cui si arrampicano gli avvistatori.

Un tempo gli

avvistatori potevano prendere posto anche lungo la costa, su qualche roccia o

scoglio elevato, e da lì comunicavano la posizione del pesce agli equipaggi

dello loro barche. Chi avvistava per primo un pesce spada, aveva poi il diritto

di fiocinarlo.

Fonte

|