|

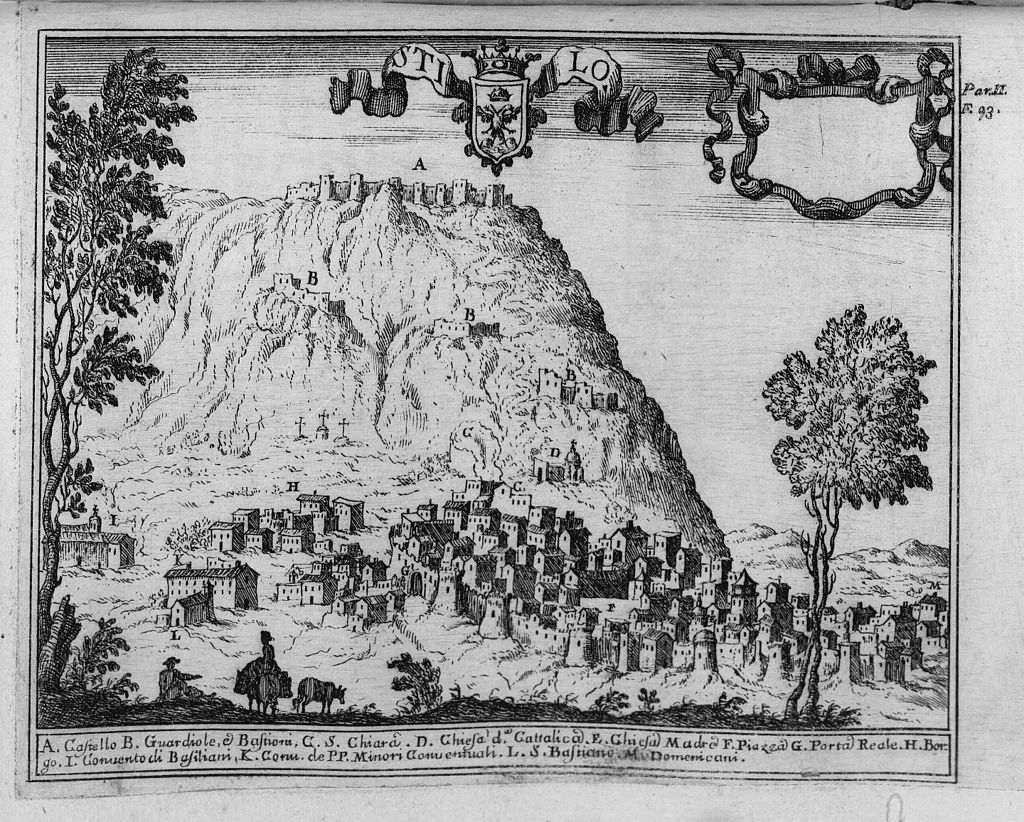

Stilo si trova

ai piedi del Monte

Consolino. Nelle vicinanze di Ferdinandea si

estende il bosco di Stilo, un esempio tipico di bosco delle Serre

calabresi, con abeti bianchi e faggi e con un ricco sottobosco con forte

presenza di eriche e agrifogli.

Come fauna sono presenti il gatto

selvatico, la martora e

numerose specie di picchi.

Il territorio si estende, con un sottile lembo, fino al mare in località

Caldarella.

Secondo il

Barrio e il Marafioti, Stilo prende il nome dalla fiumara Stilaro e

non viceversa, come pensa l'Aceti, il quale ritiene che la città abbia ricevuto

tale nome in virtù della conformazione a colonna, in greco Stylon, del

promontorio di Cocinto (attuale Punta

Stilo), dove si trovava una volta il primo insediamento. Altri pensano si

chiami Stylon, appunto "colonna", per la forma del Monte

Consolino, sua attuale ubicazione.

Le

origini di Stilo sono legate alla distruzione durante il periodo greco, da parte

di Dionisio

I di Siracusa, della città di Kaulon. Secondo Apollinare Agresta ("Vita

di San Giovanni Therestis", 1677), fu edificata in ben tre luoghi diversi:

la prima volta nel promontorio di Cocinto, attuale Punta Stilo (da

indagini subacquee effettuate negli anni '80 sarebbe stata individuata l'area in

cui sorgeva il Coynthum Promontorium, citato nelle fonti greche),

nel Medioevo, sempre in quest'area, sulla destra della fiumara Assi, e

infine sul Monte Consolino.

In

principio fu una città fortificata, un oppidum magnogreco

di nome Consilinum, o in greco Kosilinon (da "kosi",

"villaggio", e "silinon", "della luna").

Stilo

nel periodo del basso impero romano era considerata la Kaulonia italiota e

successivamente cambiò il nome in Stilida.

Il

nome Stilida deriva dalla fiumara Stilaro, dalla forma del promontorio allungato

e dalla colonna del tempio di Giove Omorio. Considerata nell'Itinerarium

Antonini una stazione itinerante distante 400 stadi (unità

di misura di distanza greca) da Locri.

Nella

regione dei Salti (in latino saltus), separata

dalle località Malafrana a est, Maddaloni, Troiano e Napi a sud e da località

Maleni e dallo Stilaro a nord, è stato ritrovato l’unico complesso

residenziale romano in villa,

denominato villa di località Maddaloni, dell'area, a cui è stato

attribuito uno sviluppo in senso monumentale nel corso del III secolo, e almeno

altri 4 siti tardo-antichi a corona.

Una battaglia

navale avvenne tra le navi aghlabidi e le navi bizantine

comandate da Nasar, nell'880, al largo di Punta Stilo. Questa località

allora era chiamata "Le colonne", in greco Steilai.

Stilida

divenne parte dell'Impero

bizantino nel VI secolo. Stilida era situata nei pressi di Punta Stilo alla

destra della fiumara Assi. Il 15 luglio del 982 subì danni a causa di

una battaglia tra Ottone II e gli arabo-bizantini, vinta da

questi ultimi.

Nel 995 sarebbe

stata rapita nel casale (chorion bizantino) di Cursano, sito in località

Botterio Signore, la madre di Giovanni Theristis, incinta dello stesso,

tradotta poi a Palermo. 14 anni dopo Giovanni sarebbe tornato a Stilo e da

allora si sarebbero tramandate leggende e credenze popolari sul suo conto.

Nel

corso del Medioevo gli

abitanti della costa si trasferirono sempre di più verso l'interno, creando i

nuclei medievali degli attuali paesi della vallata dello Stilaro; così gli

abitanti di Stilida si spostarono sul Monte Consolino e solo in un terzo momento

dove si trova oggi Stilo. Nel IX secolo venne costruita la Cattolica di

Stilo.

Tra

il 1065 e

il 1071 Stilo resistette all'invasione normanna. Ai tempi era definita oppidum,

cioè città fortificata con cinte murarie. Vi erano cinque porte d'accesso:

Porta Stefanina, Porta Terra, Porta Reale, Porta Scanza li Gutti e Porta Cacari.

Tra

il X e l'XI secolo nacquero e si espandettero i monasteri di diritto

metropolitico di Santa Maria (Theotókos)

d'Arsafia, documentato come il più antico sul territorio (all'inizio della

seconda metà del X secolo, durante la reggenza del metropolita di Reggio

Teofilatto), di San Leonte (oltre la metà dell'XI secolo), di San Pietro dei

Salti e di San Nicola di Soumpesa.

Nei

pressi del territorio di Arsafia sono stati anche individuati quattro siti in

cui erano presenti tre famiglie: Ardabastonai, Mantes, Koubouklesioi.

Sempre nel X secolo, in località Salti, alcuni documenti bizantini e poi

normanni attestano la presenza di possedimenti delle famiglie Gaidarokrites,

Kasiris, Phylores, Phouphounkouloi e Oursoleon, di monasteri e oratori, come

quelli di Santa Maria del Primicerio e di San Pietro dei Salti ed

il chorion (villaggio

bizantino) di Trogion.

Nelle località Marone e Muturavolo erano i possedimenti delle famiglie

Karbounes, Parillas, Maronites e Philommates, risalenti alla seconda metà del X

secolo e alla prima metà dell'XI secolo.

Nei pressi si trovava il chorion di Rousiton.

Nel

periodo normanno Stilo divenne possesso del Regio

Demanio, a differenza di altre città, come Crotone, Catanzaro e Gerace,

proprietà di signori feudali. Conservò questo privilegio fino al XIV secolo,

quando Carlo V di Spagna gli revocò i privilegi.

Fino

al 1094,

anno in cui Ruggero II concesse alcune terre demaniali ad istituti

religiosi, Stilo comprendeva vari casali.

Nel 1260,

sotto Carlo I d'Angiò, la città di Stilo risulta demaniale: il

suo castello era munito di reale presidio contando per una delle principali

fortezze della provincia.

I

giacimenti di Stilo, conosciuti fin dai secoli a.C., nel 1094 risultano

possedimenti dei Certosini di Serra San Bruno in seguito a donazione del conte

Ruggero il Normanno. Qui nacque la ferriera,

che utilizzava anche il ferro estratto dal sottosuolo di Pazzano attorno al

monte Stella, appartenuta agli Aragonesi e ceduta nel 1524, assieme alle

limitrofe ferriere di Spadola e di Fabrizia, da Carlo V a Cesare

Fieramosca, fratello del famoso Ettore. Durante tutto il 1600 gli impianti

di Stilo producevano in gran quantità. Nella ferriera stilese si lavoravano

manufatti ferrosi per uso civile e militare, come "i tubi dell'acquedotto

di Caserta, in base ai modelli ed ai disegni preparati dal Vanvitelli",

come scrive G. Rubino. Questi, derivata dall'inventario del 1761, tracciò una

descrizione della consistenza delle cosiddette "Ferriere Vecchie" di

Stilo, per distinguerle dalle nuove, ubicate presso il vicino corso d'acqua

Assi. "Esse comprendevano, oltre ad una piccola cappella ed alla residenza

per l'amministratore ed i militari di guarnigione, due fonderie, otto ferriere

ed una sega idraulica...".

Nel 1540 Carlo

V d'Asburgo vendette le terre demaniali di molti paesi, tra cui Stilo,

poiché gli serviva denaro per difendere i territori italiani dalle invasioni

turche. Stilo finì nelle mani del marchese Concublet di Arena.

Il

5 settembre 1568 nacque

a Stilo il filosofo Tommaso Campanella. Nel 1575 il re di

Spagna Filippo II restituì il Demanio e la contea a Stilo. Sotto Filippo

III, nel 1599 avvenne una ribellione, capeggiata da Campanella e soffocata dal

governo spagnolo.

Nel 1658,

sotto il regno di Filippo IV, furono riconcessi i privilegi di Regio

Demanio, come si evince dalla Copia del Real Decreto Della Maestà del Rè

Nostro Signore Filippo Quarto in confirmatione dell'antichisimo Demanio e Reali

Privilegii della Regia Città di Stilo nel Regno di Napoli.

La gestione del Regio Demanio era rappresentata da varie figure, tra cui la più

importante era il sindaco, coadiuvato dagli assessori, che restava in carica un

anno. La giustizia si componeva invece del giudice, amministratore della

giustizia ordinaria insieme all'avvocato e all'auditore, del

"baglivo", magistrato, del "mastrodatti", cancelliere che

redigeva gli atti dei processi, e del "baiulo", magistrato che

rappresentava il potere del sovrano. Il "capitano" era invece la

persona incaricata di gestire la giustizia criminale, insieme a una corte e un

notaio. Il "mastrogiurato" eseguiva gli ordini del capitano.

Verso

il 1770 il

sito siderurgico di Stilo venne abbandonato e ne venne edificato un altro a Mongiana,

ben più grande, ricco e più vicino agli sbocchi commerciali e comunicativi,

come Serra San Bruno e Pizzo.

Nel 1783 la Calabria venne

colpita da un terremoto che danneggiò anche il borgo di Stilo.

Nel 1806,

quando i francesi si impossessarono del Regno di Napoli, Stilo venne

saccheggiata dalle loro truppe. Stilo, con il decreto n. 922 per la nuova

circoscrizione delle quattordici province del regno di Napoli, cessò di essere

Regio Demanio e i suoi casali vennero resi comuni autonomi. Venne istituito il Circondario

di Stilo, di cui facevano parte i comuni di Bivongi, Stignano, Pazzano,

Riace, Monasterace, Camini, Guardavalle e Placanica. Il

circondario faceva parte del Distretto di Gerace della Provincia

di Calabria Ultra.

Nel

settembre 2012 il

Diving Center Punta Stilo ha scoperto in località Boario del "Gran Bosco

di Stilo" dei massi molto simili alle pietre neolitiche di Nardodipace,

con incisi segni e forme geometriche.

Luoghi

d'interesse

Per

molti la Calabria significa solo mare. E troppo spesso ci si dimentica che il

volto più "puro" della regione si cela piuttosto nell'entroterra,

gelosamente protetto da boschi lussureggianti, montagne e anfratti rocciosi.

Un'anima verde raggiungibile con strade tortuose che lentamente conducono alla

scoperta di una terra ricca di contrasti, dove convivono, quasi ignorandosi,

straordinari capolavori artistici e brutture architettoniche altrettanto

straordinarie. Luoghi dove le pietre narrano storie di culture diverse e dove la

natura inebria con i suoi profumi intensi e i suoi colori. Così è per la valle

dello Stilaro, nel cuore dell'Alta Locride, su cui domina, a 386 metri di

altitudine, il borgo bizantino di Stilo, uno dei meglio conservati della

provincia di Reggio Calabria.

Lasciati

alle spalle gli azzurri intensi della costa dei Gelsomini, sullo Ionio, Stilo si

raggiunge percorrendo la strada statale 110 fra ulivi, vigneti, piantagioni di

agrumi, alternati a mulini, frantoi, torri di avvistamento e masserie

fortificate sorte contro le incursioni saracene. La Storia ha incastonato il

borgo in posizione strategica sulle pendici rocciose del monte Consolino,

massiccio calcareo dalle morbide forme. Qui, tra il VII e l'VIII secolo si sono

insediate le popolazioni costiere gravitanti attorno a ciò che sopravviveva

dell'antica colonia magnogreca di Kaulon (i cui resti sono visibili nell'area

archeologica del comune di Monasterace, a pochi passi dal mare), ridotta a

piccolo e malsicuro villaggio già in epoca romana. Si trattava di agricoltori e

artigiani cui seguirono presto gruppi di monaci Basiliani, profughi dall'Oriente

e dalla Sicilia conquistata dagli Arabi, che nelle grotte calcaree del monte

trovarono la sede ideale per le loro comunità eremitiche.

È

proprio grazie a questo intenso popolamento che Stilo è cresciuta, divenendo

nel X secolo il principale centro bizantino della Calabria meridionale e

assumendo le sembianze di città fortificata, teatro di importanti battaglie

come quella che il 13 luglio del 982 vide la vittoria delle truppe

arabo-bizantine, momentaneamente alleate, su quelle dell'imperatore Ottone II di

Sassonia. Delle antiche mura e dei torrioni restano la memoria e qualche rovina.

Dei cinque ingressi alla città sopravvive solo porta Stefanina, rimaneggiata

nel '600, che fiancheggia la chiesa di San Domenico. Era

chiamata così perché confinava con il territorio del Convento di Santo Stefano

del Bosco

Ciò

che ha superato i secoli è invece l'impianto urbanistico del borgo, disteso ad

arco su una balza a mezza costa del monte, quasi un anfiteatro affacciato sulla

valle, e animato dall'intricato saliscendi di vicoletti lastricati, dove lo

schietto sole di Calabria si fa largo a fatica per illuminare un muro consunto

dai secoli, un balcone fiorito, una gentile ringhiera in ferro battuto. Le

piccole vie si inerpicano fino alla roccia del monte, sulla cui sommità, a 700

metri di altitudine, ancora resistono i resti del Castello normanno dell'XI

secolo, costruito su un preesistente fortilizio bizantino. Di forma rettangolare

e cinto da opere di difesa, ne rimangono i ruderi delle mura perimetrali, delle

torri e delle porte. Fu distrutto dai Francesi durante la guerra con Carlo

V nel XVI

secolo. Lo si raggiunge in

poco più di un'ora a piedi, seguendo un ripido sentiero che costeggia le

pendici della montagna e che regala spettacolari panorami "a picco" su

Stilo e sul vicino borgo di Bivongi, incorniciati dallo Ionio e dalle Serre

Calabre. Da questo punto, nelle giornate di sereno la vista spazia fino a Isola

di Capo Rizzuto, al limite opposto del golfo di Squillace.

Il duomo

di Stilo, o chiesa matrice, è un edificio religioso di stile tardo-barocco

del XVI secolo.

La costruzione come duomo avvenne tra il XII e

il XIV secolo.

Viene

menzionata per la prima volta nel 1094 come ecclesia

episcopi, dal latino "chiesa

episcopale", e quindi forse potrebbe essere stata un'antica sede vescovile.

Grazie ai recenti scavi archeologici del 2000 e

allo studio degli elementi architettonici della struttura, si pensa che sia

stata edificata sopra una piccola chiesa bizantina,

a sua volta edificata su una chiesa paleo-cristiana. Viene

menzionata per la prima volta nel 1094 come ecclesia

episcopi, dal latino "chiesa

episcopale", e quindi forse potrebbe essere stata un'antica sede vescovile.

Grazie ai recenti scavi archeologici del 2000 e

allo studio degli elementi architettonici della struttura, si pensa che sia

stata edificata sopra una piccola chiesa bizantina,

a sua volta edificata su una chiesa paleo-cristiana.

Il portale

ogivale in pietra calcarea di stile-romanico-gotico è

del XII secolo.

Alla destra del portale c'è una scultura in pietra di due uccelli stilizzati

che si pensa siano o di fattura normanna o

di fattura bizantina,

mentre alla sinistra sono attaccati alla parete due piedi in marmo provenienti

da una statua romana.

L'interno, in

stile barocco,

conserva la Madonna di Ognissanti (1618-1619),

capolavoro di Battistello

Caracciolo.

L'Abbazia

di San Giovanni Therestis

fu edificata dai Paolotti nel XV

secolo. Dal 1662 fu

dato ai monaci bizantini e in seguito ai padri

redentoristi.

L'ingresso è

caratterizzato da un portone in granito grigio e rosa; al di sopra vi è un

balcone con inciso il nome del priore che lo fece costruire. Ha una cupola

impostata su 4 pilastri con 2 archi a tutto sesto e 2 archi a sesto acuto.

All'interno c'è

un dipinto del XII secolo del periodo svevo, raffigurante Madonna in trono con

la mano destra sulla spalla del bambino, che benedice.

Qui nel 1600

furono portate le reliquie di san

Giovanni Therestis da un vecchio convento, con il consenso del papa

Alessandro VIII tramite la lettera Ad futuram Dei memoriam.

La Chiesa

di San Domenico

fa parte di un convento domenicano,

di cui sono rimasti solo i

ruderi ed edificata su una chiesa bizantina dedicata a sant'Agata. Qui le

famiglie nobili stilesi avevano della cappelle dove seppellivano i loro defunti.

Il Campanella

vi scrisse la tragedia Maria Regina di Scozia, il trattato teologico De

preadestinatione et gratia contra Molinam pro Thomistis, Articuli

prophaetales e l'opera La Monarchia di Spagna.

Nel 1787 dopo

essere stata ricostruita fu scelta come sede della parrocchia di Santa

Marina e Lucia.

Nel 1927 fu

chiusa al culto per il crollo della volta, fu in parte ricostruita ma finì di

essere restaurata nel 1998 grazie

al comune e ai fondi della Regione

Calabria.

Più

in basso, ai bordi dell'abitato, la forte spiritualità di questa terra trova la

sua massima espressione architettonica nelle delicate proporzioni della Cattolica. La piccola costruzione, accovacciata su un costone del Consolino, era

la chiesa principale cui facevano riferimento le laure (grotte) eremitiche

sparse nei dintorni: i monaci bizantini vi confluivano dalle loro cellette per

assistere alle celebrazioni liturgiche.

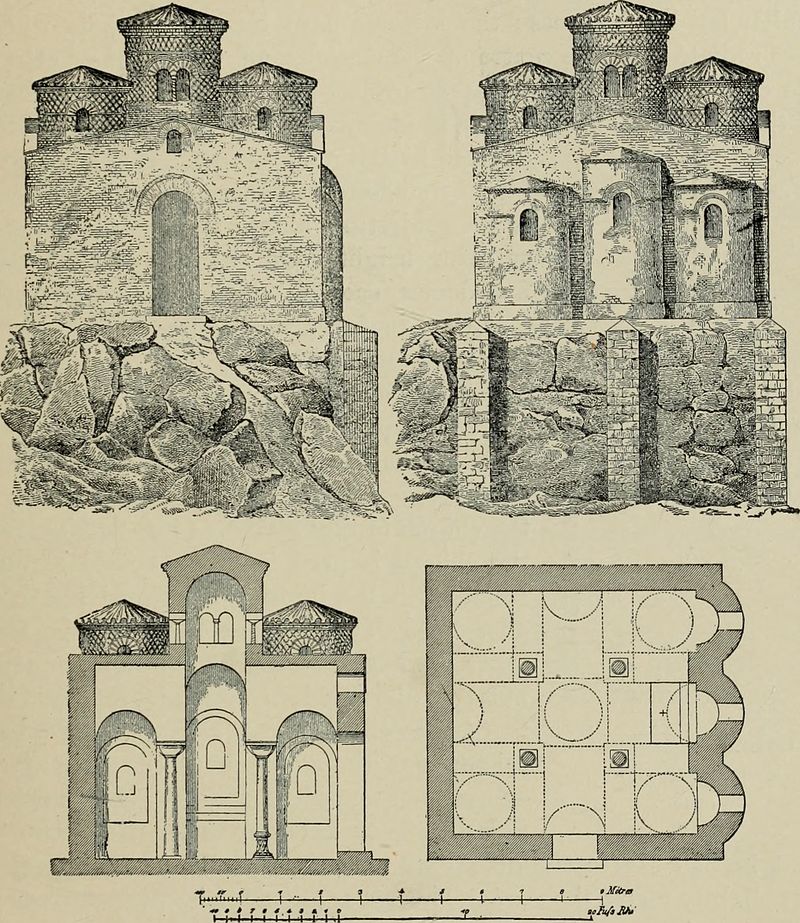

Fondata

nel IX secolo, è un capolavoro dell'architettura sacra bizantina preservatosi

grazie alla particolare collocazione, tra la roccia e il dirupo, che ha

ostacolato qualsiasi successivo intervento, difendendola dalla sorte di altri

edifici con pianta a croce greca che i Normanni hanno trasformato in chiese a

croce latina. Di grande semplicità e armonia l'esterno, realizzato in

laterizio, sormontato da cinque cupolette. All'interno, resi ancora più

suggestivi dalla luce tenue che penetra dalle piccole aperture, resti di cicli

di affreschi, in parte sovrapposti, rappresentano uno straordinario excursus

sulla storia dell'arte locale tra il X e il XV secolo.

La

Cattolica era la chiesa madre tra le cinque parrocchie del paese, retta da un

vicario perpetuo, che aveva diritto di sepoltura al suo interno. ne sono

testimonianza i resti umani rinvenuti in un sepolcro marmoreo con un anello di

valore.

La

denominazione di Cattolica stava ad indicarne la categoria delle "chiese

privilegiate" di primo grado, infatti con la nomenclatura impiegata

sotto il dominio bizantino nelle province dell'Italia meridionale (soggette al

rito greco), la definizione di katholikì spettava solo alle chiese

munite di battistero. Cosa che è rimasta fino ad oggi in certe località legate

per tradizione a questo titolo, come ad esempio la chiesa "Cattolica dei

Greci" di Reggio Calabria che fu la prima della città. In effetti

l'architettura, la ricchezza degli affreschi e la copertura in piombo delle

cupole dimostrano che non si tratta di un tempietto di minore importanza. La

Cattolica di Stilo, costituisce un'architettura puramente e tipicamente

bizantina, come si può vedere dalla pianta e dalla costruzione, unico esempio

del genere con la sua gemella di San Marco in Rossano ad ovest

dell'Adriatico.

La

Cattolica si rifà al modello della croce greca inscritta, tipico del periodo

medio-bizantino, durante il quale la profonda evoluzione nell'architettura

religiosa fu connotata dall'elaborazione di sistemi particolarmente raffinati ed

originali. All'interno la chiesa è divisa in nove spazi uguali da quattro

colonne, lo spazio quadrato centrale e quelli angolari sono coperti da cupole su

dei cilindri di diametro uguale, la cupola mediana è leggermente più alta ed

ha un diametro maggiore.

Sulla

parte di ponente la costruzione si adagia per lo più sulla roccia nuda, mentre

la parte di levante, che termina con tre absidi, poggia il suo peso su tre basi

di pietra e di materiale laterizio.

L'aspetto

generale dell'edificio è di forma cubica, realizzato con un particolare

intreccio di grossi mattoni uniti tra loro dalla malta. L'uso del materiale

laterizio (più costoso ma più semplice da utilizzare) e la tecnica usata dai

costruttori, non trovarono però concorde Paolo Orsi, sovrintendente al Museo

Nazionale di Reggio Calabria, che data i mattoni come "cortine di

laterizi della buona età imperiale", in contrapposizione ad altri

studiosi che pensavano fossero usati per "disciogliere la plasticità

della parete nell’accentuazione della grana e del colore del materiale".

La

Cattolica esternamente è quasi priva di decorazioni, a parte le cupolette che

ne sono ricche, rivestite di mattonelle quadrate di cotto disposte a losanga, e

di due cornici di mattoni disposti a dente di sega lungo l'andamento delle

finestre. La

Cattolica esternamente è quasi priva di decorazioni, a parte le cupolette che

ne sono ricche, rivestite di mattonelle quadrate di cotto disposte a losanga, e

di due cornici di mattoni disposti a dente di sega lungo l'andamento delle

finestre.

La

particolare collocazione delle fonti di luce all'interno della Cattolica, mette

in risalto lo spazio e conferisce maggiore slancio. Questa dilatazione dello

spazio serviva a mettere in risalto gli affreschi di cui i muri della chiesa

erano interamente ricoperti in origine, decorazioni pittoriche dunque a cui era

affidato il compito di decontestualizzare la superficie muraria.

Il

piccolo ambiente della chiesa è munito di tre absidi sul versante orientale:

quella centrale (il bema) conteneva l'altare vero e proprio, quella a nord (il

prothesis) accoglieva il rito preparatorio del pane e del vino, mentre quella a

sud (il diakonikon) custodiva gli arredi sacri e serviva per la vestizione dei

sacerdoti prima della liturgia.

In

particolare sopra l'abside di sinistra è posta una campana (di manifattura

locale) del 1577, risalente all'epoca in cui la chiesa fu convertita al rito

latino, che raffigura a rilievo una Madonna con Bambino.

Un

pezzo di colonna antica nell'abside prothesis, fu adibito a mensa per la

conservazione dell'eucarestia, mentre le quattro colonne che sostengono le

cupolette, poggiano su basi differenti, recuperate da epoca molto più antica

(es. una base ionica capovolta innestata sopra un capitello corinzio rovesciato,

o ancora un capitello ionico capovolto).

Infatti

non è da escludere un eventuale uso della Cattolica come oratorio musulmano,

come d'altro canto non è da escludere che le colonne possano essere state

portate sul posto già incise; comunque gli Arabi, il cui scopo generalmente non

era la conquista della regione ma il suo saccheggio, inspiegabilmente non

distrussero la piccola chiesa bizantina, ma decisero di innalzarla a propria

sede di culto e di preghiera, forse perché attratti dalla sua bellezza, e dal

suo particolare posizionamento.

La

Cattolica nel dettaglio - Con la sua inconfondibile sagoma, la Cattolica di

Stilo è uno dei simboli della Calabria Ionica e figura tra i più significativi

esempi di architettura bizantina in Italia.

Edificata

con pianta quadrata nel IX secolo, ha la forma di un cubo sormontato da cinque

cupolette cilindriche. Quattro, rappresentanti gli evangelisti, sono poste sugli

angoli, mentre la quinta, al centro, simboleggia Cristo.

Le

cupole scaricano il loro peso attraverso volte a botte che poggiano su quattro

colonnine di marmo e granito provenienti dall'antica città di Kaulon. La prima

colonna a sinistra rispetto all'ingresso ha come basamento un capitello corinzio

rovesciato, metafora della vittoria della religione sul paganesimo, mentre su

quella a destra è incisa una croce gemmata con l'iscrizione "Dio il

Signore è apparso a noi".

I

frammenti di affreschi dell'interno, in parte sovrapposti, raffigurano alcuni

santi, il Sonno della Vergine XIll-XlV secolo), l'Annunciazione (XI secolo), la

Presentazione di Gesù al tempio (XII secolo) e il Cristo benedicente (XII

secolo).

Il

ruolo mantenuto nei secoli da Stilo come centro religioso è testimoniato dalle

ben 18 chiese che erano presenti sul suo territorio, molte delle quali andate

perdute dopo il devastante terremoto del 1783. Oggi fra le più interessanti

rimangono il duomo del '200, in seguito rimaneggiato, una delle più antiche

sedi vescovili della Calabria, di cui si può ammirare il bel portale gotico e,

incastonati nella facciata, la base di una statua romana accanto ad alcuni

bassorilievi di epoca bizantino-normanna.

Nella

zona nord della cittadina svetta la cupola ogivale della chiesa di San Domenico,

eretta nel '400 e in parte ricostruita dopo il crollo del tetto nel 1927. Faceva

parte del complesso conventuale dei Domenicani, di cui ora restano solo ruderi,

dove sullo scorcio del '500 si formò uno degli uomini illustri di queste

contrade, il teologo Tommaso Campanella. Lo skyline di Stilo è anche segnato

dai due campanili che racchiudono la facciata settecentesca della chiesa di San

Giovanni Therestis. All'interno, le reliquie del santo a cui è dedicata e

quelle dei Santi Nicola e Ambrogio.

A

chiudere l'itinerario tra i luoghi sacri, la chiesa di San Francesco con la sua

facciata barocca e, all'ingresso del paese, la chiesetta di San Nicola da

Tolentino (del XV secolo) con la caratteristica cupola a forma di trullo

svettante sul piccolo edificio che versa in condizioni precarie. Da qui,

rivolgendo lo sguardo alla valle dello Stilaro, si percepisce per intero il

carattere di questo scorcio di Calabria appollaiato, come sosteneva uno

scrittore francese dell'800, "all'altezza dei nidi delle aquile".

Fonte:

Bell'Italia

(Vincenzo Petraglia)

|