|

Situato

su un terrazzo alluvionale ai piedi della dorsale che salda le serre all'Aspromonte,

Taurianova è uno dei più importanti centri della provincia. È situata nella

parte più meridionale della piana

di Gioia Tauro, anticamente denominata "Vallis Salinarum" a

circa 15 chilometri dal mare, 6 chilometri dalla montagna e a 800 metri dal

corso d'acqua più vicino, il torrente Razzà.

Il

nome deriverebbe da Nuova Taurianum, toponimo a sua volta derivante

dall'antico insediamento della Magna

Grecia, un tempo abitata dai calcidei di Zancle (l'odierna Messina)

e dai bruzi della

colonia Tauriana (o

Taureana), quest'ultima distrutta intorno al 950-986 d.C. quando la più feroce

delle incursioni saracene rase al suolo l’antica e florida città costiera di

Taureana, disperdendone gli abitanti.

Tra

i vari paesi sorti o incrementati dai fuggiaschi, sicuramente dovevano esserci

anche i due piccoli nuclei di Radicena e Iatrinoli, ipotesi avvalorata anche dal

fatto che a Radicena sorgeva un monastero di monaci calabro-greci, intorno al

quale erano ben sviluppate importanti attività agricole. L'avvento dei Normanni nel secolo

XI, segna un'importante svolta nella storia della Piana, in quanto furono

proprio loro ad introdurre il feudalesimo nel Mezzogiorno

d'Italia.

Con

la sconfitta di Manfredi a Benevento, ai Normanni subentrarono i Francesi

Angioini che si preoccuparono soltanto di depredare le terre conquistate. Ad

accrescere lo stato di prostrazione del popolo della Piana, sopraggiunsero gli

Spagnoli Aragonesi, che iniziarono a contendersi il dominio delle regioni

meridionali agli Angioini. Pertanto il territorio della piana di Gioia Tauro, si

trasformò spesso in campo di battaglia e proprio a causa del perdurare di tale

situazione di depressione del popolo locale, si sviluppò il fenomeno del Brigantaggio,

come sorta di ritorsione criminosa nei confronti di quello sfruttamento, che

veniva esercitato dai Feudatari della zona.

Così

vanno le cose fino al 1738, quando per effetto del trattato di Vienna, si

insedia a Napoli Carlo III di Borbone, dando inizio ad una nuova dinastia che

dovrà durare, salvo la breve parentesi napoleonica, fino all'Unità d'Italia.

Nel Febbraio 1783 il

più terribile evento storico colpisce la zona della Piana, un tremendo

terremoto sconvolge il territorio al punto di cambiarne l'orografia.

La frazione di San Martino sede di un antico castello, viene spazzata via ed

analoga sorte tocca a tutte le altre città della zona. Per tutto l'anno la

terra continuò a tremare ed alla fine in tutta la Calabria si contarono,

secondo lo storico Pietro

Colletta sessantamila morti e duecento città o paesi

distrutti.

Solo

a seguito dell'avvento del governo Francese, nel 1808 Napoleone

Bonaparte nomina Gioacchino

Murat Re di Napoli, il quale abolisce definitivamente il sistema

feudale. Nel 1908 la situazione si ripete, ma in termini ancora ben più

drammatici, il terremoto e maremoto di Messina e Reggio Calabria produce oltre

77.000 vittime di cui circa 17.000 tra il territorio di Palmi e Reggio.

Iatrinoli e Radicena vedono sorgere rapidamente ai margini dell'abitato

baraccamenti per profughi che diventano ben presto dei veri e propri quartieri.

Oramai i due paesi si toccano e la nuova ferrovia, entrata in funzione nel 1924,

contribuisce con la stazione comune, a saldarne i reciproci vincoli.

La

città di Taurianova nasce ufficialmente come macro-comune il 12 marzo 1928,

dal preesistente comune di Terranova (il

quale riacquisterà poi la sua indipendenza amministrativa il 23 aprile 1946),

unito alle località di Radicena e Jatrinoli, più l'annessione

di frazioni e contrade quali San

Martino, Amato, Pegara e Scroforio (quest'ultima

poi riceduta al comune di Terranova

Sappo Minulio.

Lo

sviluppo dei due centri di Radicena e Iatrìnoli, all'origine dell'odierno

nucleo urbano, e dell'attuale frazione San

Martino, tutti antichi casali di Terranova,

che per la loro posizione geografica si trovano al centro di un importante

sistema viario, può considerarsi parallelo.

Attendibile

è l'esperto di storia bizantina italiana André

Guillou, il quale, richiamandosi a un documento di donazione, dimostra

che Radicena esisteva fin dal 1050 e

menziona dello stesso periodo il monastero di Santa Lucia situato ad ovest del

suddetto centro. Padre Fiore, storiografo del Settecento, afferma che la loro

fondazione è stata opera dei profughi provenienti da Tauriana,

importante e fiorente centro della costa tirrenica, distrutto nel 986 dalle

incursioni saracene dell'emiro di

Palermo, Hasan-Ibn

Alì, di casa Kelbita,

il quale per il mancato tributo dovutogli dai Bizantini decise

di occupare tutta la Calabria.

Padre Fiore così si esprime: «Ond'è da trarre in conseguenza quanto grande e

popolata fosse la già distrutta Taureana, mentre le sue reliquie furono

bastanti a fondare la nuova città di Seminara, a riabitar Terranova, accrescere

San Giorge, e forse ancora a dar principio a tutto dalla maggior parte dei

villaggi i quali sono sotto la giurisdizione di Terranova, cioè Rizziconi, San

Leo, San Martino, Cristò, Vatone, Radicena, Iatrinole, Bracade, Curtulade,

Galatoni, Scroforio e Molochio».

Lo

storico Giuseppe Romeo Toscano arriva alla conclusione che essendo "piazza

Garibaldi" di Radicena tuttora denominata "Chianu 'i San Basili"

(Piano di San

Basilio), potrebbe darsi che ivi già sorgesse uno dei 137 monasteri

italo-greci che lo storiografo polistenese Girolamo Marafioti afferma esservi

stati nella Piana di San Martino, tra Seminara, Rosarno e Galatro,

e che un certo numero di profughi di Taureana vi avesse trovato rifugio dando

origine all'antico nucleo cittadino. A sostegno di questa tesi il fatto che a

Radicena dagli "Atti di visita

pastorale" emerge che esisteva una chiesa di San Basilio nel 1586 e

che dagli atti notarili di fine Seicento si incontra spesso la definizione

"quarterio di San Basilio".

La

derivazione di Radicena e Iatrìnoli da San Martino, invece, è dimostrata da

Domenico Valensise, storico polistenese, per il quale le genti fuggite da

Taureana decisero di stanziarsi nelle zone oltre il fiume

Metauros, dove costruirono un casale a cui diedero il nome di San Martino

(noto per la Sua divina protezione). Molti vi rimasero, altri proseguirono

andando a popolare le zone circostanti, fissandosi in piccoli nuclei abitativi,

tra cui Radicena e Iatrinoli, facenti però sempre capo a San Martino che

divenne il più importante centro civile e religioso della Piana, sede di chiese

e conventi e munito di un Castello. Quest'ultimo mantenne una posizione di

grandezza, di progresso e di tranquillità fino alla discesa dei Normanni.

Nel 1058 Ruggiero

d'Altavilla saccheggiò e devastò San Martino e l'anno successivo

nel 1059 represse

presso la cittadina le ultime resistenze delle fiere genti di questa parte di

Calabria, che furono costrette a riconoscere i Normanni come loro feudatari. San

Martino perse la sua importanza, in particolare, quando dall'altra parte del

torrente Marro sorse un altro borgo che i profughi di Taureana chiamarono con il

nome della loro patria, "Tauriana Nova" poi "Terranova". La

località, ritenuta dai Normanni più sicura, fu promossa a Contea e

successivamente a Ducato. Così Radicena, Iatrinoli e San Martino ne diventarono

casali seguendone le sorti.

Dopo

il dominio feudale dei Laurìa, vi fu quello dei Sanseverino, dei Sant'Angelo,

dei Caracciolo, dei de Cordoba, dei De Marini e dei Grimaldi.

Furono

sottoposti a vari feudatari, tra cui il più lungo fu il dominio feudale dei

Lauria, venendo poi acquistati dalla famiglia

Grimaldi di Gerace nel 1574. Nel corso del Cinquecento risulta dagli

atti notarili che a Radicena e Iatrìnoli abbondavano le coltivazioni di grano e

di gelseti,

quest'ultima era l'unica pianta che producesse una rendita perpetua, e

importante era anche l'allevamento dei cavalli e dei bovini.

Nel

corso del Seicento, nonostante le difficoltà del banditismo e

della carenza delle vie di comunicazione, molte famiglie si spostarono

principalmente dal nord e dal centro Italia e andarono ad abitare nei due

casali. Si trovano così cognomi nuovi come gli Zerbi, di origine ligure, i

Sofia, da Santa

Margherita Ligure, i Loschiavo, dalla Campania.

S'intrecciarono matrimoni con altre famiglie illustri del luogo e dei paesi

vicini: Contestabile residenti a Stilo,

De Leonardis di Gerace,

Luvarà di Terranova. Alla fine del Seicento si collocarono altre famiglie al

centro degli interessi economici della zona: Drago, di origine greca, e Ganini,

con questi ultimi che si distinsero in particolare a Iatrìnoli. Nei due casali

esistevano notevoli coltivazioni di grano, lino, oliveti e vigne e

molti erano i benestanti, tra cui le famiglie già menzionate. Ai proprietari

privati si affiancava, da quanto si evince dagli atti notarili, anche il

Convento di Santa Maria della Misericordia dei Domenicani di

Radicena come il maggiore detentore di beni, infatti faceva compravendita con

privati, permutava e dava soldi in prestito.

Radicena, Jatrinoli e San

Martino furono anticamente delle contrade e casali sotto l'amministrazione

di Terranova

Sappo Minulio. Radicena risale almeno al 1050,

data di donazione della monaca Kometo, vedova di Giovanni, discendente da Elia

Erotikes, alla chiesa di Oppido

Mamertina.

Ai

primi del Settecento si verificò una crisi profonda dell'agricoltura, cardine

dell'economia, e molti subivano il carcere per non poter pagare le tasse e

vendevano tutto quello che possedevano per poter sostenere la propria famiglia.

La proprietà ecclesiastica era molto estesa nei due casali e le terre venivano

date a censo ai

grandi esponenti della nobiltà e della borghesia. Il terremoto

del 5 febbraio del 1783 distrusse completamente sia Terranova che

San Martino, mentre a Radicena e Iatrìnoli si provocarono danni non ingenti:

venne distrutta la Chiesa di Santa Maria della Misericordia o del Rosario, la

torre dei Gemelli annessa alla Chiesa matrice di Radicena. Le chiese e gli

edifici importanti distrutti o danneggiati vennero ricostruiti in forme barocche

e neoclassiche. Dalle statistiche emerge che a Radicena ci furono 756 morti e a

Iatrìnoli 312. Costituita la Cassa

sacra, all'indomani del terremoto, Radicena fece parte del Comprensorio D

(assieme ad Anoia, Laureana, Oppido, Polistena, San

Giorgio Morgeto, Seminara e

Terranova) e il suo distretto comprendeva, oltre alla città, Iatrìnoli, San

Martino e Vatoni. Ma la trasformazione sociale, subentrata dopo il terremoto,

non mutò la condizione delle plebi rurali che sentivano sempre più il peso del

proprietario borghese, col minuscolo pezzo di terra gravato di censo bollare

(contratto con cui veniva data in prestito una somma di denaro dietro garanzia,

che veniva restituita dal richiedente con gli interessi). Per questo stato di

cose dilagava il brigantaggio. Nel periodo dell'istituzione della Repubblica

Partenopea, molti sanfedisti,

fautori dei Borboni,

approfittarono al passaggio del cardinale Ruffo per

diffondere disordine. A Radicena seminavano disordine due bande di malfattori:

una ad opera di Domenico Moretti e l'altra capeggiata da Domenico Sicari,

responsabili di molti delitti compiuti nei paesi vicini.

In

particolare, tra il XI e

il XIII secolo,

la frazione di San

Martino ebbe un ruolo protagonista, tanto da dare anch'essa il nome

alla stessa Piana,

per un certo periodo. San

Martino ospitò diversi nobili e sovrani, oltre che il pontefice Onorio

IV. Ruggiero il Normanno vi celebrò qui il proprio matrimonio. La

frazione Amato invece, fu fondata nei primi decenni del XIX

secolo, su iniziativa del marchese Gagliardi, allora totale possidente

dell'intera Piana.

Con

gli anni della ricostruzione post-terremoto

del 1783 e l'abolizione della feudalità nel 1806,

il breve periodo dell'Amministrazione Francese contribuì non poco a dare a

questa parte di Calabria una fisionomia diversa, e lasciarvi fermenti culturali

che lieviteranno idee e comportamenti nuovi. Si tratta di pochi provvedimenti

amministrativi che da soli non sono sufficienti a cambiare in maniera radicale

le sorti della zona, ma che tuttavia sono caratterizzate da un'inusuale sintesi

politica i cui effetti segneranno profondamente la coscienza civile e il

pensiero politico di una collettività fino ad allora relegata nel limbo del

vassallaggio più servile. Per la prima volta, forse, si può parlare di storia,

intesa nel senso nobile della parola, perché per la prima volta si avverte la

presenza attiva di uno Stato che, eliminato il padrone e la sua ingordigia,

ridimensionato il censo alla Chiesa e l'egoismo della borghesia, guarda alla

collettività e ne riconosce i meriti e le necessità. Radicena e Iatrìnoli con

l'ordinamento amministrativo disposto dai Francesi per la legge 19 gennaio 1807,

diventarono Università nel

cosiddetto Governo di Casalnuovo (oggi Cittanova).

Nel 1815 fu

istituito il Distretto

di Palmi che comprendeva 35 comuni tra cui le due cittadine di

Radicena e Iatrìnoli. I comuni erano governati da sindaci, dai decurioni,

dal capourbano, dal sottocapourbano, dal conciliatore e dal supplente

giudiziario. Durante il ricostituito governo borbonico furono emanate per

Radicena diverse ordinanze come l'autorizzazione di un mercato nel sabato di

ciascuna settimana e la fiera di Sant'Orsola che

si celebrava dal precedente giovedì fino all'ultima domenica di settembre e

proseguiva per otto giorni. Era molto rinomata e conosciuta per tutte le

province del Regno.

Il

primo gennaio 1842 il

Circondario di Casalnuovo fu diviso in due circondari distinti: l'uno formato da

Casalnuovo, l'altro si compose del comune di Radicena, che fu capoluogo, del

comune di Iatrìnoli e dei villaggi di San

Martino e Terranova. Molti furono i liberali che lottarono contro il

governo borbonico. Tra i più importanti ricordiamo: Girolamo Zerbi e Antonio

Fera, medico chirurgo. Il primo partecipò a tutti i movimenti insurrezionali e

soprattutto a quello del 2

settembre 1847. Fu arrestato e processato il 23 aprile 1851 e

condannato a morte. La condanna venne commutata in 24 anni di carcere; ma solo

dopo sette anni di tormentosa prigionia, morì. Antonio Fera cominciò a

congiurare insieme agli altri patrioti reggini il 27 agosto del 1847,

riunitosi nel palazzo di Casimiro de Lieto, e per questo fu condannato

all'ergastolo. Molte sono le testimonianze e lettere autografe del suo coraggio

e della sua abnegazione patriottica. Dopo l'unità d'Italia nelle campagne di

Radicena e Iatrìnoli abbondavano la raccolta del lino e degli agrumeti.

Il

9 settembre 1894 avvenne

il miracolo di "Maria Santissima della Montagna", patrona di Radicena.

Verso mezzanotte, come riferisce su "Pro Fide" di quell'anno lo

scrittore taurianovese Francesco Sofia Moretti: "La luna pallida,

spettatrice agli umani eventi, questa volta fu attraversata da due raggi di

luce, come il gran segno di Costantino - due enormi fasci luminosi che

incrociano sul petto del gran disco; e quasi indescrivibile è questa volta lo

spettacolo di una Croce formatasi improvvisamente". Agli albori del

Novecento Radicena era un importante centro agricolo e commerciale, capoluogo di mandamento e

quindi sede di uffici governativi, quali la Pretura,

l'agenzia delle Imposte, l'Ufficio del Registro, la Caserma dei Carabinieri,

oltre che un distaccamento del ventesimo Reggimento Fanteria per la guardia

delle Carceri, di una Banca Agricolo-Industriale, di un teatro di prosa; mentre

a Iatrinoli veniva inaugurato l'ospedale Principessa di Piemonte, sorto per

opera dei lasciti di alcuni esponenti delle famiglie benestanti.

Il terremoto

del 1908 provocò lievi danni a Radicena e Iatrinoli: il crollo

della cupola della Chiesa matrice di Iatrinoli e del campanile di Radicena.

Questo, che ha dato adito alle voci di Miracolo operato dalla Patrona di

Radicena “Maria Ss.ma della Montagna” che avrebbe concesso la sua protezione

ai due comuni. Con regio decreto del 16 febbraio 1928 Radicena,

Iatrìnoli e Terranova

Sappo Minulio (che dal 1946 ritornò ad essere comune autonomo)

formarono il Comune di Taurianova. Durante la seconda

guerra mondiale Taurianova ospitava gli uffici provinciali della Rai e

l'ufficio zootecnico, sfollati da Reggio, e divenne anche sede del Comando della 104ª

Divisione fanteria "Mantova" e della 7ª

Divisione fanteria "Lupi di Toscana". Nella sua immediata

periferia s'installò un deposito per l'approvvigionamento di un'intera armata e

di una polveriera; nelle vicinanze s'accampò una grossa divisione tedesca Panzergrenadier.

Tra

il 1989 ed

il 1991 Taurianova

è stata teatro di una violentissima

faida di 'ndrangheta che

ha causato la morte di oltre trenta persone. A seguito delle violenze mafiose

l'allora Governo

Andreotti VII approvò un decreto

legge contro le infiltrazioni mafiose negli enti locali, una risposta

forte alla violenza e prepotenza dei mafiosi che specie nei piccoli centri

comprime significativamente la democrazia. Sul territorio di Taurianova sono

attive alcune 'ndrine che

gestiscono le attività illecite e si sono infiltrate anche nell'economia

legale, l'ambito politico-amministrativo non è immune da tali penetrazioni

tanto che il consiglio comunale della cittadina è stato sciolto per

infiltrazioni mafiosetre volte: la prima nel 1991 (il

primo comune ad essere sciolto per tale motivo in Italia proprio con il

cosiddetto decreto Taurianova poi convertito in legge), la seconda nel 2009 e

la terza nel 2013.

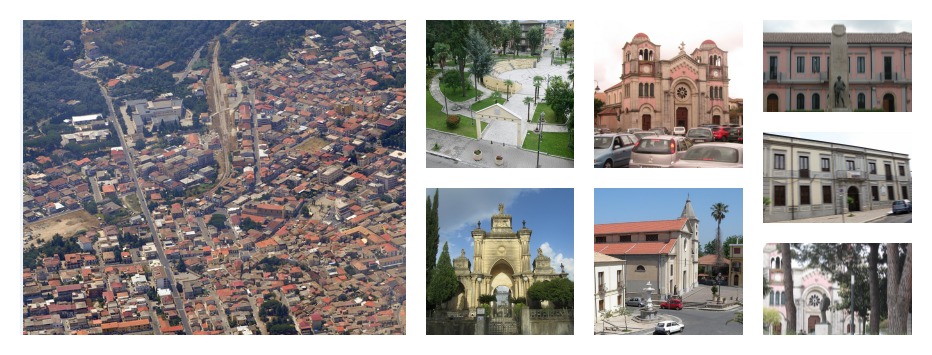

Monumenti

e luoghi d'interesse

Il

comune di Taurianova nasce ufficialmente nel 1928 dall'unione di tre piccoli

borghi preesistenti: Terranova Sappo Minulio, Radicena, Jatrinoli e

l'assegnazione di una serie di frazioni e contrade tra le quali San

Martino, Amato, Pegara e Scroforio.

Secondo

la tradizione storica tutti questi centri abitati sarebbero stati fondati dai

profughi dell'antica città costiera di Tauriana distrutta dai Saraceni nel X

secolo d.C. In modo particolare fra questi va ricordata la frazione San Martino,

che nel medioevo dava il nome a tutta l’attuale piana di Gioia

Tauro, denominata Plana Sancti Martini e nel corso dei secoli XI, XII

e XIII, rivestì un ruolo importante per tutta la Calabria in campo politico e

religioso. Infatti, qui Ruggero il Normanno celebrò il proprio

matrimonio con Giuditta di Gautmesmil, nel castello del quale oggi resta

soltanto qualche rudere, elevandola a contea, al pari di Gerace, Mammola, Oppido, San

Giorgio.

Luoghi

religiosi

Santa

Maria delle Grazie - Il Duomo di Radicena, ora rione del nuovo comune di

Taurianova, è situato in Piazza Macrì (un tempo intitolata a Re Umberto I).

L'edificio è in stile romanico, con influenze gotiche e moresche. La chiesa

originaria, in cui veniva venerata Santa Maria Ambasiade, venne distrutta dal

terremoto del 1736, ricostruita e consacrata da Monsignor Carafa il 4 giugno

1737.

Il

culto per Maria Santissima della Montagna a Radicena ebbe inizio nel 1763,

sostenuto dall'Arciprete don Domenico Antonio Zerbi, devotissimo fin dalla più

tenera età alla Vergine di Polsi, allorquando nell'anno 1757 ancora sacerdote a

Capistrano, un suo nipote si aggravò gravemente e trovandosi sul punto di

morire don Zerbi gli pose sul capo un'immaginetta della Verginella del Sacro

Monte e l'ammalato istantaneamente guarì. Fu allora che per devozione,

l'Arciprete acquistò una grande immagine scolpita in legno, rivestita di un

vestito in seta e ne dotò la chiesa. Nel 1783 un ulteriore crollo provocò la

caduta della torre dei Gemelli, annessa alla chiesa, distrutta poi dal terremoto

del 1908. I lavori per la costruzione di una nuova chiesa terminarono il 5

ottobre 1929 e vennero effettuati a cura dell'architetto Vittorio Paron. Il

culto per Maria Santissima della Montagna a Radicena ebbe inizio nel 1763,

sostenuto dall'Arciprete don Domenico Antonio Zerbi, devotissimo fin dalla più

tenera età alla Vergine di Polsi, allorquando nell'anno 1757 ancora sacerdote a

Capistrano, un suo nipote si aggravò gravemente e trovandosi sul punto di

morire don Zerbi gli pose sul capo un'immaginetta della Verginella del Sacro

Monte e l'ammalato istantaneamente guarì. Fu allora che per devozione,

l'Arciprete acquistò una grande immagine scolpita in legno, rivestita di un

vestito in seta e ne dotò la chiesa. Nel 1783 un ulteriore crollo provocò la

caduta della torre dei Gemelli, annessa alla chiesa, distrutta poi dal terremoto

del 1908. I lavori per la costruzione di una nuova chiesa terminarono il 5

ottobre 1929 e vennero effettuati a cura dell'architetto Vittorio Paron.

L'imponente

facciata è decorata con arcatelle e un rosone ed è fiancheggiata da due torri

campanarie, che la superano in altezza e che ricevano luce da alcune trifore.

Nella torre di destra è installato, al centro del quadrante, un grande

orologio. Delle tre campane, già appartenenti al Monastero di Santa Caterina di

Terranova, la maggiore è opera di Jacopo Musurra, fonditore siciliano del sec.

XVI. L'interno è a tre navate e una balaustra in marmo bianco divide la navata

centrale dal presbiterio, dove è collocato l'altare maggiore. Ad uno dei

pilastri che separa la navata centrale dalla laterale è addossato un pulpito

ligneo. L'altare maggiore è in marmo e su di esso è posta l'attuale statua

della Vergine della Montagna, donata in segno di voto nell'anno 1787 dal sig.

Vincenzo Sofia, allorché la figlia ammalatasi gravemente, il povero padre, si

rivolse fiducioso alla Vergine, alla quale promise, a grazia ottenuta, che

avrebbe offerto alla chiesa una statua d'argento raffigurante la Madonna stessa.

Nonostante la giovinetta morisse, il Sofia volle egualmente sciogliere il voto,

almeno in parte, e fece scolpire nel legno, anziché modellare in argento, le

sembianze della Vergine d'Aspromonte, da artisti napoletani della seconda metà

del secolo XVIII. La statua venne successivamente collocata al posto

dell'immagine antica che è ora custodita dai Padri Cappuccini presso il locale

Convento Francescano. Nel 1994 Maria Santissima della Montagna è stata

incoronata Regina di Taurianova. L'imponente

facciata è decorata con arcatelle e un rosone ed è fiancheggiata da due torri

campanarie, che la superano in altezza e che ricevano luce da alcune trifore.

Nella torre di destra è installato, al centro del quadrante, un grande

orologio. Delle tre campane, già appartenenti al Monastero di Santa Caterina di

Terranova, la maggiore è opera di Jacopo Musurra, fonditore siciliano del sec.

XVI. L'interno è a tre navate e una balaustra in marmo bianco divide la navata

centrale dal presbiterio, dove è collocato l'altare maggiore. Ad uno dei

pilastri che separa la navata centrale dalla laterale è addossato un pulpito

ligneo. L'altare maggiore è in marmo e su di esso è posta l'attuale statua

della Vergine della Montagna, donata in segno di voto nell'anno 1787 dal sig.

Vincenzo Sofia, allorché la figlia ammalatasi gravemente, il povero padre, si

rivolse fiducioso alla Vergine, alla quale promise, a grazia ottenuta, che

avrebbe offerto alla chiesa una statua d'argento raffigurante la Madonna stessa.

Nonostante la giovinetta morisse, il Sofia volle egualmente sciogliere il voto,

almeno in parte, e fece scolpire nel legno, anziché modellare in argento, le

sembianze della Vergine d'Aspromonte, da artisti napoletani della seconda metà

del secolo XVIII. La statua venne successivamente collocata al posto

dell'immagine antica che è ora custodita dai Padri Cappuccini presso il locale

Convento Francescano. Nel 1994 Maria Santissima della Montagna è stata

incoronata Regina di Taurianova.

Opere

di rilievo: Pulpito ligneo, Altare in marmo del Sacro Cuore di Gesù con fregio

realizzato da Vincenzo

Romeo, Altare centrale in marmo.

CHIESA

DEL ROSARIO - La

chiesa, anticamente dedicata a San

Basilio, ospitò nel 1535 l'imperatore Carlo

V d'Asburgo e venne concessa dal popolo, insieme con alcuni orti, al

Convento dei Domenicani di Radicena fondato

il 12 marzo 1537 da

P. Niccolò Severino.

Nel

corso del Seicento i Domenicani ingrandirono la chiesa e la dedicarono a Santa

Maria della Misericordia, mentre all'interno del Convento nel 1604 si

era formata la Confraternita di Sant'Orsola che

organizzava nel mese di settembre, in occasione della Festa della Santa Reliquia

della vergine, una grande fiera molto importante dal punto di vista economico e

commerciale.

Anticamente

la chiesa ospitava la cappella di Sant'Orsola e quella del Sacro Cuore di Gesù

e nel 1757 venne

edificata quella dedicata a Vincenzo

Ferreri; nel 1783 l'edificio

religioso venne danneggiato da un grave terremoto e ricostruito, con l'aiuto

dello Stato, nel 1803, come riportato nell'iscrizione sul portale della chiesa

" Templum Misericordiae Matri dicatum funditus cecidit terra trementi

A.D. 1783 at Deo Propitio Magnificentibus resurrexit A. 1803 Vitae Portam Deus O

Quaerntibus Istam".

Il

7 agosto 1809,

dopo questa data al suo interno nel 1818 FORTUNATO MORANO da Polistena vi lavorò

abellendola di Stucchi e di altari mentre Emanuele Paparo eseguì dei dipinti in

seguito secondo la disposizione di Gioacchino

Murat, il Convento e la chiesa vennero chiusi al culto, ma al momento

della soppressione i monaci avevano già abbandonato la struttura, e resto

chiusa per moltissimni anni. Il

7 agosto 1809,

dopo questa data al suo interno nel 1818 FORTUNATO MORANO da Polistena vi lavorò

abellendola di Stucchi e di altari mentre Emanuele Paparo eseguì dei dipinti in

seguito secondo la disposizione di Gioacchino

Murat, il Convento e la chiesa vennero chiusi al culto, ma al momento

della soppressione i monaci avevano già abbandonato la struttura, e resto

chiusa per moltissimni anni.

La

chiesa, in seguito intitolata al Santissimo Rosario, venne nuovamente

danneggiata dal Terremoto

di Messina del 1908, ma presto restaurata; nel 1986.

Prima di questa data unica volta che trovai la porta aperta in essa ancora si

conservavano gli stucchi gli altari ed un quadro sistemato in alto all'altare

maggiore pitturato in olio. In seguito fu nuovamente chiusa per il rovinoso

crollo del tetto che però venne ricostruito. In atto (2015) la Chiesa è in

fase finale di restauro, soprattutto per quel che riguarda alcuni altari

laterali e il pavimento (danneggiati dal crollo del tetto sopracitato); inoltre

non è aperta al culto, ma è comunque consacrata e viene utilizzata per

svariate iniziative religiose e culturali.

La

chiesa è di gusto settecentesco, con linee neoclassiche e alcuni elementi

ispirati al barocco. La facciata è dominata da un portale in tufo fiancheggiato

da due colonne con capitelli corinzi e sormontato da una cimasa al centro della

quale, in una lastra marmorea, è raffigurato lo stemma dei Domenicani ed è

riportata la data della ricostruzione della chiesa. Al di sopra del portale,

invece dell'usuale rosone, è presente una grande finestra rettangolare con

fastigio decorato da un volto di angelo e le sue ali.

La

navata unica è di forma rettangolare e termine con l'abside e l'altare centrale

realizzato in marmi e stucchi colorati, al centro di esso si apre una nicchia in

cui è posta una piccola scultura della Madonna di Pompei. L'altare centrale è

sormontato dalla tela dell'Annunciazione, mentre subito dopo la chiusura al

culto degli ignoti hanno trafugato due grandi tele che fiancheggiavano l'altare

maggiore raffiguranti una il Giudizio e l'altra San

Gaetano; venne anche rubata una statua in marmo raffigurante Pietro

apostolo posta sull'architrave che collega l'altare alla parete.

Lungo

il lato destro della chiesa si trovano: l'altare di Francesco

da Paola, l'altare della Madonna

del Carmine realizzato in marmo e stucco da Michele Barillari agli

inizi del 1800; l'altare di Santa

Rita; un medaglione in marmo del 1500 raffigurante la Vergine avvolta in

un abbondante panneggio che tiene in braccio Gesù Cristo bambino completamente

nudo, le figure sono sormontante da quattro teste di cherubini. L'opera è

attribuita a Girolamo

Santacroce.

Lungo

il lato sinistro della Chiesa si trovano: l'altare del Cristo Risorto che ospita

una statua in legno alta 1.30 m. e realizzata nel corso dell'800; l'altare di San

Domenico; l'altare di San

Giovanni Evangelista che ospita una statua in legno realizzata nel

1700, un confessionale in legno con sopra il pulpito ed una nicchia in legno

sormontata da un medaglione in marmo.

Durante

i lavori di restauro della chiesa sono state ritrovate al di sotto del pavimento

delle ossa umane, probabilmente risalenti a monaci: sappiamo infatti che nei

pressi del Convento veniva regolarmente praticata la sepoltura.

Inoltre

al centro dell'edificio sono stati ritrovati alcune botole che conducevano sotto

terra: queste adesso sono protette da un vetro che permette di vedere la scala e

illuminate dall'interno.

La

chiesa, dalla fine del '900, viene raramente utilizzata per funzioni religiose

(eccezion fatta per i matrimoni), ma è invece molto sfruttata per iniziative di

tipo culturale quali concerti, convegni, presentazioni di libri, mostre

artistiche, degustazioni, premiazioni ed altre iniziative.

CHIESA

DELL'IMMACOLATA (di Radicena) - La chiesa dell'Immacolata di Radicena, così

chiamata per distinguerla dall'omonima nel rione Jatrinoli venne

edificata al posto di quella del Ss. Sacramento, probabilmente nel corso del

1800. Qualificata come chiesa sussidiaria rientra nella parrocchia di

Maria Ss. delle Grazie ed è sita in Via Roma, nei pressi di Piazza

Concordia. CHIESA

DELL'IMMACOLATA (di Radicena) - La chiesa dell'Immacolata di Radicena, così

chiamata per distinguerla dall'omonima nel rione Jatrinoli venne

edificata al posto di quella del Ss. Sacramento, probabilmente nel corso del

1800. Qualificata come chiesa sussidiaria rientra nella parrocchia di

Maria Ss. delle Grazie ed è sita in Via Roma, nei pressi di Piazza

Concordia.

Nella

chiesa è contenuto un importante gruppo in marmo di Rinaldo Bonanno

raffigurante Maria con il braccio destro, armato di clava, alzato per difendere

Gesù in braccio a lei da un mostro;ai piedi della donna vi è un putto.

La

chiesa fu decorata in stucchi da Fortunato e Vincenzo Morani da Polistena nel

1898 che poi furono distrutti dal terremoto del 1908 per come afferma l'Arc.

Francesco Maria De Luca, nella monografia di Iatrinoli stampata nel 1922.

Opere

di rilievo: Gruppo marmoreo raffigurante la Madonna del Soccorso con il Bambino

in braccio (1587),

Lastra di ciborio scolpita a bassorilievo raffigurante angeli in

preghiera.

CHIESA

DEI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO - La chiesa matrice (duomo di jatrinoli)

sita nel rione Jatrinoli, anticamente era composta da tre navate con una copula

all'incrocio dei bracci. A seguito dei vari movimenti tellurici venne demolita

su ordine del Regio Genio Civile e vennero lasciati soltanto alcuni muri e i

pilastri della navata centrale.

Tra

le opere importanti si annovera una statua in marmo attribuita da alcuni

studiosi ad Antonello Gaggini, vissuto tra il 1400 ed il 1500, collocata in una

nicchia nella facciata principale della chiesa. Per permettere a tutti di

ammirare tale opera è stato progettato il ripristino di due cappelle interne

alla chiesa, dove sono stati collocati la statua in marmo e un antico crocifisso

ligneo.

Opere

di rilievo: Statua in marmo (1400-1500), Olio su tela "Sant'Antonio con

Bambino" (1600), Statua di san

Pietro, Statua di San

Paolo, Quadro di Nostra

Signora del Rosario, Crocifisso ligneo.

ALTRI

EDIFICI RELIGIOSI

Chiesa

di San Giuseppe (Radicena)

Chiesa

di San Nicola

Chiesa

di Santa Lucia

Chiesa

dell'Addolorata

Chiesa

di San Giuseppe (Jatrinoli)

Chiesa

dell'Immacolata (Jatrinoli)

Chiesa

del Sacro Cuore

di Gesù

Chiesa

di Maria Ss. della Colomba (San

Martino)

Chiesa

di San Pio X (Amato)

CIMITERO

MONUMENTALE DI RADICENA - Di grande rilievo artistico è uno dei due

cimiteri comunali, quello di Radicena, nei pressi della chiesa del Calvario.

L'ingresso monumentale è sormontato da tre angeli, uno collocato più in alto

rappresentato in piedi mentre suona una tromba, gli altri in due più in basso

sono leggermente piegati.

Tra

gli altri elementi decorativi ci sono numerose colonne dal capitello corinzio di

diverse dimensioni. All'interno del cimitero vi sono numerose opere di artisti

taurianovesi e cappelle riccamente decorate; vi è anche una piccola chiesa,

dove viene celebrata la messa il 2 novembre, e nel terzo ampliamento è stato

realizzato un altare. Nello stesso Cimitero si trova in altorilievo il "

Cristo che porta la Croce " realizzato da Francesco Jerace per la tomba

Ciano.

Palazzi

Nel comune di Taurianova

si trovano numerosi palazzi storici di grande bellezza, i quali si lasciano

ammirare in particolar modo per i loro portali. Alcuni rientrano tra le Dimore

storiche italiane

Poiché

Taurianova nasce nel 1928 dalla fusione di due centri abitati (Radicena e Jatrinoli),

i palazzi si trovano negli originali centri dei due comuni, generalmente lungo

le piazze o le vie principali (soprattutto lungo Via Roma).

VILLA

ZERBI - Il palazzo,

situato all'inizio di Via Roma, venne realizzato nel 1786 sulle

rovine di un casale cinquecentesco distrutto da un violento terremoto;

l'architetto dell'opera, commissionata dai baroni Calfapietra, fu Filippo

Frangipane.

La

facciata, realizzata da artisti provenienti da Siracusa che

utilizzarono una pietra della loro terra, è caratterizzata da un ampio portale

in granito grigio fiancheggiato da lesene e sormontato da un'ampia finestra,

mentre i balconi sono in ferro battuto e i loro sostegni sono decorati da volti

tutti diversi tra loro. La struttura è composta da un corpo centrale e due ali,

alle quali si accede grazie a due rampe di scale che si affacciano sul vasto

cortile; sul retro oltre un

antico arco si apre il giardino ispirato alle residenza nobiliari calabresi. Nel

giardino è possibile trovare una fontana in pietra, una vasca piscina e due

tronchi di ulivi secolari bruciati da un fulmine e modellati dalla natura come

due vere e proprie sculture.

Di

fronte all'edificio si trova la chiesa di San Nicola (in stile barocco e

neoclassico) di proprietà della stessa famiglia Zerbi.

Il

palazzo, restaurato più volte (l'ultima nel 2002 da

Natale Zerbi) rientra oggi tra le dimore storiche calabresi di particolare

interesse artistico-culturale. Utilizzato per ricevimenti durante tutto l'anno,

è spesso anche location di mostre d'arte ed altre iniziative culturali di

grande importanza, tanto da attirare l'attenzione del Corriere

della Sera, del TG1 (che

su Villa Zerbi ha realizzato un servizio) e della Gazzetta

del Sud (che ha

scritto un articolo sul palazzo taurianovese).

Tra

le iniziative più importanti ricordiamo la "Giornata Nazionale delle

Dimore storiche 2015" promossa dall'A.D.S.I. (Associazione Dimore Storiche

Italiane): sabato 23 e domenica 24 maggio 2015 il palazzo ha ospitato

installazioni artistiche (quadri e opere in ceramica), esibizioni musicali e

degustazioni che hanno compreso l'assaggio dell'olio extravergine d'oliva

"Radicena" prodotto all'interno della stessa villa.

PALAZZO

CONTESTABILE - Il

palazzo, sito in Piazza Vittorio Emanuele II (la principale di Jatrinoli),

venne progettato nel corso del '700 da Carlo

Vanvitelli, figlio di Luigi,

i due architetti della Reggia

di Caserta.

I

lavori vennero commissionati da Pasquale Contestabile, originario di Stilo,

il quale sposò Giulia Sorbilli, nobile locale che possedeva un altro edificio

dove adesso sorge il nuovo palazzo; i lavori vennero portati a termine dal

figlio di Pasquale, Scipione. Durante il restauro iniziato nel 2002,

ad opera dell'architetto Luigi Giuseppe Massara di Cinquefrondi, e finalizzato a

proteggere e consolidare l'edificio è emerso che nel corso del Risorgimento i

proprietari, borbonici, fecero aggiungere delle feritoie per controllare gli

accessi, inoltre era stata disposta una botola per un'eventuale fuga.

Il

palazzo, dalla superficie di 2700 m² con l'aggiunta di 800 m² di giardino, è

diviso in tre corpi comunicanti: il principale ( a tre piani) dà sulla piazza;

vi si accede tramite un ampio portale sul quale è inserito lo stemma della

Famiglia Contestabile, raffigurante dei monti (simbolo dei feudi della

famiglia), dei gradi militari, l'aquila bicipite (simbolo della famiglia

Grimaldi) e i tre moretti (simbolo della famiglia del Capitano Filippo Moretti).

Superato il portone si accede alla corte interna dai lastroni in granito, su cui

si affacciano i locali delle antiche scuderie e rimesse per carrozze. Da qui,

attraverso la scala principale, si accede al piano nobile, dove numerosi

ambienti sono riccamente decorati con stucchi e mobilio di diversi colori,

ripresi anche dai lampadari in vetro

di Murano e nei

pavimenti realizzati da artisti siciliani. All'interno

dell'edificio è presente una cappella privata.

Questo

palazzo, riportato allo splendore originario, viene oggi utilizzato per mostre

artistiche ed altre esposizioni; tra le iniziative più importanti vi sono le

"Giornate FAI di primavera", organizzate dal Fondo

Ambiente Italiano nel

2011, durante le quali gli alunni di un istituto superiore taurianovese hanno

accompagnato i visitatori giunti per la visita al palazzo.

ALTRI

PALAZZI - Nel

patrimonio della città sono inclusi numerosi altri palazzi, alcuni dei quali

versano in grave stato di abbandono, mentre altri sono tenuti in condizioni

migliori; tra questi ultimi i principali sono:

Palazzo

Lo Schiavo (Via Senatore Lo Schiavo): venne realizzato tra il 1850 ed il

1870 da Domenico Genoese Zerbi, ospita oggi la Caserma dei Carabinieri di Taurianova;

Palazzo

De Leonardis (Vico de Leonardis-Via Roma): venne realizzato agli inizi del

1800 da Raffaele de Leonardis, ospita oggi alcune attività commerciali;

Ex

Palazzo Municipale di Radicena (via XX Settembre): è oggi sede della

Consulta delle Associazioni e della Società Civile di Taurianova,

dell'orchestra di fiati "Don Pietro Franco" e viene utilizzato per le

sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi;

Palazzo

Conti Pontalto (Via Galliano): venne realizzato intorno al 1850 dal senatore

Pasquale Loschiavo e dalla contessa Benilde Rossignani; oggi è sede di attività

commerciali;-

Palazzo

Pisani (Via Roma): venne realizzato da Vincenzo Zerbi nel 1830;

Palazzo

Municipale di Jatrinoli (Piazza della Libertà): oggi sede

del Comune di Taurianova.

Monumenti

Monumento

ai caduti di Radicena

Monumento

ai caduti di Jatrinoli

Monumento

ai carabinieri Vincenzo Caruso e Stefano Condello

Monumento

ad Antonino Fava

Monumento

a Giuseppe Macrì

Monumento

a Francesco Sofia Alessio

Monumento

a Giovanni Francesco Gemelli Careri

Fontana

monumentale di Jatrinoli - Singolare è la storia della fontana monumentale

locata in Piazza Vittorio Emanuele II, chiamata talvolta fontana De

cumis: l'opera in marmo venne inaugurata il 31 luglio 1853 e fu

realizzata dall'artista Michele Barillari, ma venne presto spostata dal lato

opposto della strada secondo alcuni per facilitare la viabilità, secondo altri

per permettere all'acqua di raggiungerla. Recentemente però la fontana è stata

restaurata e ricollocata nel sito originale.

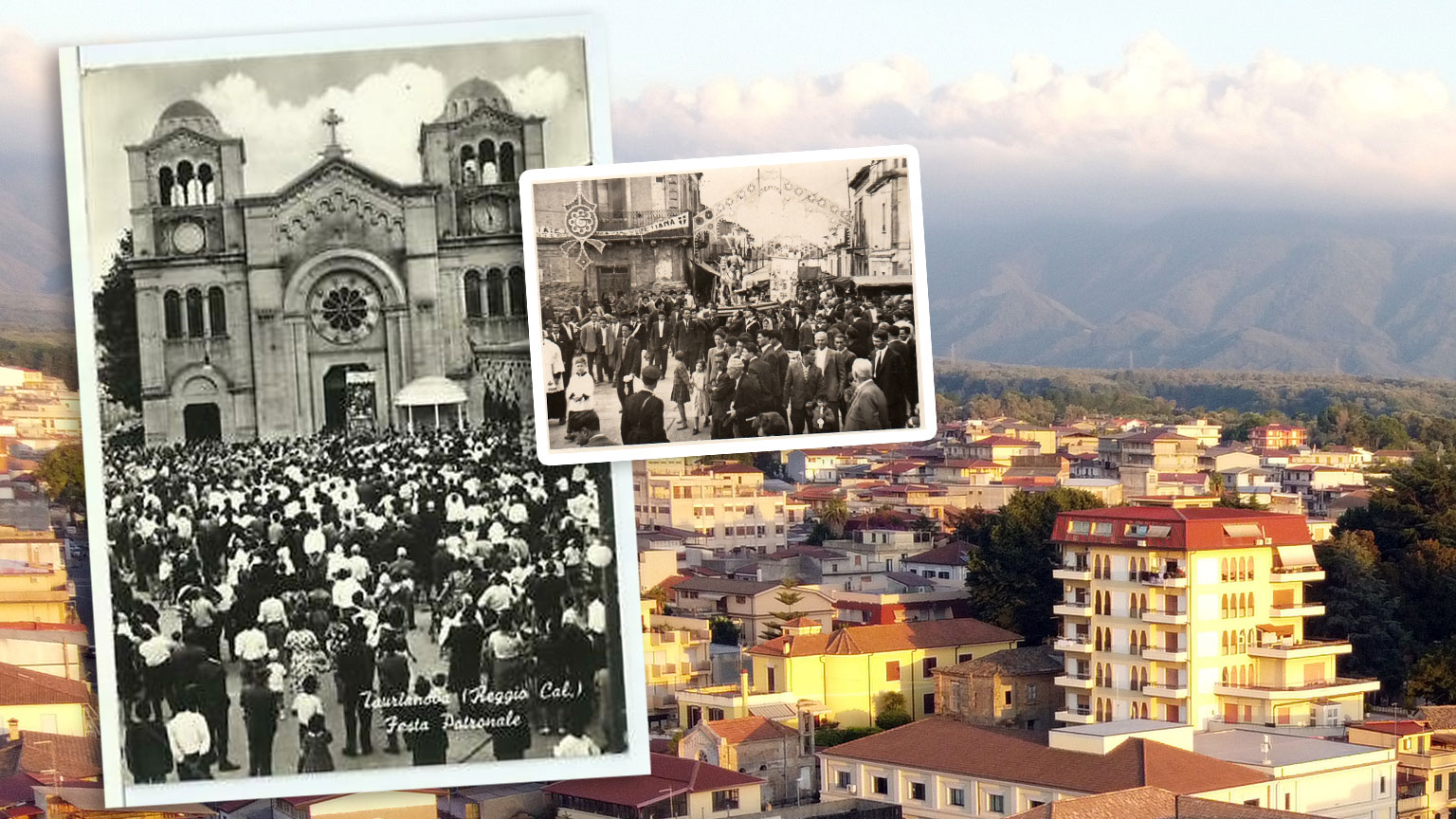

Festeggiamenti

in onore di Maria Santissima della Montagna

I

festeggiamenti in onore della Patrona di Taurianova, Maria Santissima della

Montagna, hanno inizio il 29 agosto: in questa data si svolge infatti "u

'mbitu" ("l'invito"), un'antica tradizione taurianovese. Alla

fine di una celebrazione le autorità religiose, politiche e militari assistono

all'accensione dei "luppinazzi", ovvero steli secchi di piante di

lupini, nella piazza di fronte alla Chiesa Matrice per simboleggiare l'inizio

della novena e invitare i paesi vicini alla festa patronale del paese.

Anticamente era tradizione che il fuoco venisse acceso dal sindaco, infatti una

poesia recita "Ndavi l'onori ca davanti a chiazza, na vota a l'annu

aduma i luppinazza" e valeva come gesto di vicinanza da parte del

sindaco al popolo. Adesso accanto alla figura del sindaco c'è quella del

parroco del Duomo di Taurianova durante l'accensione, mentre in piazza e nelle

vie adiacenti giungono migliaia di persone, compresi migranti che tornano a

Taurianova per l'occasione.

Diversi

studiosi del folklore si sono interessati di questa manifestazione, andando a

cercare le sue origini tra il sacro ed il profano. Infatti il fuoco è spesso

utilizzato da Dio come mezzo di comunicazione con l'uomo, ma è anche un segno

che si ripete spesso nella cultura popolare con altri significati. Era anche il

modo migliore per invitare gli altri paesi alla festa, infatti in mancanza di

altri mezzi di comunicazione il fumo che si innalzava dal rogo e il chiarore da

esso provocato erano facilmente visibili ed efficaci.

Molte

leggende avvolgono questo rito, una riguarda la scelta di bruciare proprio

piante di lupini anziché parti di altri alberi di cui la zona è ricca. Si

racconta che Maria, per fuggire da Erode, si nascose con Gesù in un campo di

lupini secchi, che però fecero un rumore tale da attirare le guardie di Erode,

allora Maria maledisse questa pianta, infatti molto amara, e quindi i

taurianovesi la bruciano come segno di spregio e vendetta. La mattina del 29

giungono in Piazza Macrì carri trainati da buoi, bardati a festa e con l'icona

della Madonna al centro della fronte, carichi di "luppinazza"

(anticamente questi venivano offerti dai contadini delle zone vicine,

specialmente da Sambiase). Gli anziani in base alla direzione delle fiamme e

alla loro altezza formulavano ipotesi e supposizioni sull'andamento

dell'agricoltura e del commercio, mentre adesso rimane un'occasione di unione

per il popolo taurianovese e spesso è accompagnato da altre manifestazioni per

dare inizio ai festeggiamenti.

Con

"u 'mbitu" si

dà inizio alla novena, periodo di preparazione alla festa patronale che vede

impegnati i fedeli sia durante le celebrazioni che in altre manifestazioni. Per

esempio in questo periodo è usanza creare delle stelle votive illuminate con

l'immagine della Patrona di Taurianova, da appendere ai balconi delle case, e

ormai da alcuni anni si svolge anche un concorso che vede premiata la stella

votiva più bella. In questi giorni le vie del paese sono animate dalla "cerameda",

solitamente composta da quattro musicisti che suonano strumenti tipici della

zona.

La

festa in onore di Maria Santissima della Montagna ha il suo culmine religioso e

civile in tre giorni: 7, 8 e 9 settembre: l'8 si svolge la solenne processione

per le vie del paese, al termine di questi la statua viene fatta fermare davanti

all'ingresso del Duomo taurianovese, quasi come per assistere allo spettacolo

pirotecnico. Il 9 settembre invece avviene la rievocazione del miracolo. Secondo

la storia un benestante del luogo, Don Vincenzo Sofia, nel 1787 ordinò una

scultura in legno della Madonna ad un artigiano di Serra San Bruno con bottega a

Napoli. Durante il viaggio, la nave che trasportava la preziosa opera, si trovò

in una tempesta e i marinai cercarono di alleggerirla cercando di gettare il

carico in mare, ma ciò risultò impossibile e apparve una donna con le

sembianza di Maria che salvò la nave dalla sciagura. Arrivata a Taurianova si

sentì l'esigenza di venerare questa statua, e mentre una grande folla era

radunata in chiesa l'effigie iniziò a muovere i suoi occhi. Partì subito una

processione che venne interrotta da un altro avvenimento: apparve una croce

nella luna. Questo evento ci viene raccontato da diverse opere scritte, compresa

una poesia di un illustre taurianovese: il latinista Francesco Sofia

Alessio.

Il

16 novembre dello stesso anno Maria manifestò la sua vicinanza al popolo

Taurianovese salvando la cittadina dal terremoto che danneggiò gravemente gli

altri paesi vicini. Da allora in questi tre giorni moltissime persone vengono a

rendere omaggio alla sacra immagine della Madonna e la festa religiosa è

accompagnata da altre manifestazioni civili come l'esibizione di artisti, anche

noti a livello nazionale, sia di musica contemporanea che di musica tipica o di

complessi bandistici.

È

ormai tradizione che il 10 settembre, a festa terminata, al termine di una

celebrazione eucaristica il popolo si appresti a baciare il piede della Madonna

per poi riporre la statua nella nicchia posta sull'altare della Chiesa Matrice.

Fonte:

|