|

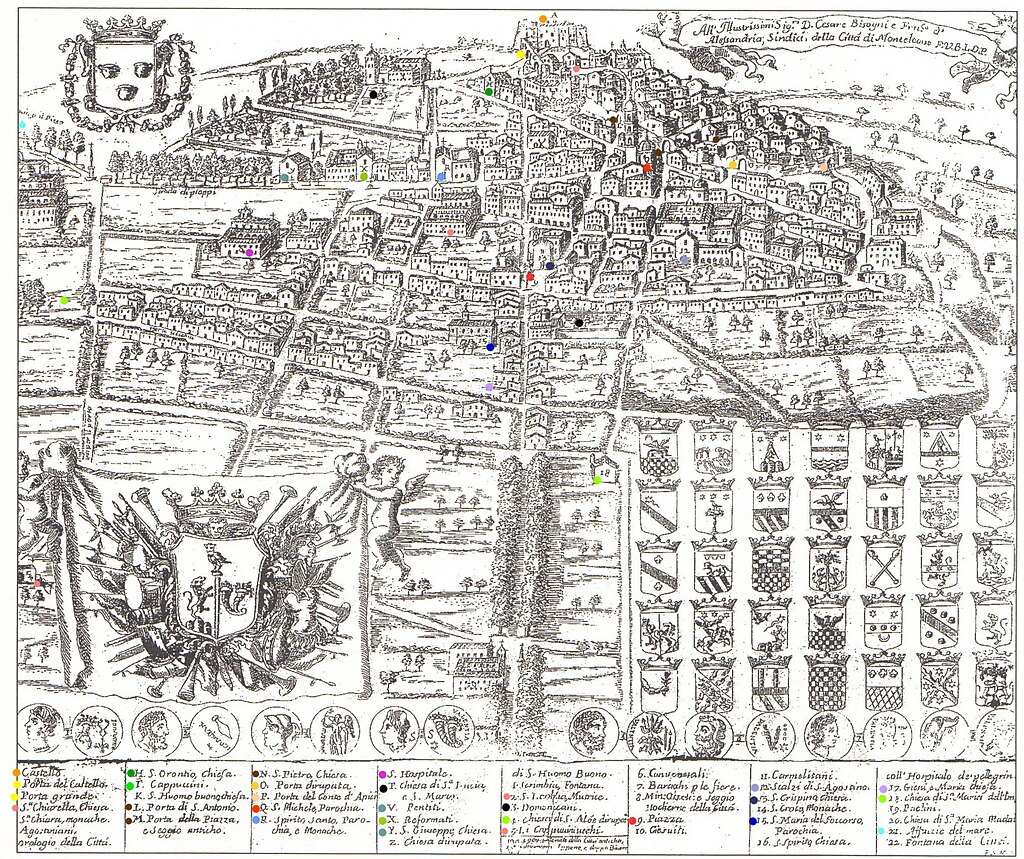

Vibo Valentia

è la più piccola provincia della Calabria e abbraccia un territorio che

comprende la costa tirrenica, la catena appenninica delle Serre e il vasto

comprensorio agricolo dell'altopiano del Poro. La città si chiama così dal 192

a.C., mentre il suo nome di antica colonia greca era Hipponion, tra le più

importanti colonie della Magna Grecia, che nel 182 a.C. divenne municipio romano

con il nome di Valentia.

Incastonato nel

cuore meridionale della Calabria, il territorio di Vibo Valentia sembra un

piccolo sperone allungato nel Tirreno. Le radici della città sono antichissime

e custodiscono uno scrigno di storia e cultura che alla bellezza selvaggia dei

luoghi unisce la profonda consapevolezza culturale del passato più antico.

Nel corso della

sua millenaria storia, Vibo Valentia ha avuto differenti nomi, che corrispondono

all'evoluzione della città nelle epoche storiche:

- Veip o Veipuna,

nome dell’insediamento osco;

- Weiponion dopo

la caduta del digamma, nome della polis greca, citata come Hipponion dalle

antiche fonti letterarie;

- Valentia-Vibo

Valentia-Vibonia, nome del municipio romano;

- Mons

Leonis-Monteleone, dal periodo svevo all'Unità

d'Italia;

- Monteleone di

Calabria, fino al 1928.

Al Neolitico,

risalgono tracce di un'intensa frequentazione dell'attuale Vibo Valentia

(strumenti del Neolitico sono venuti alla luce durante lo scavo della Necropoli

Occidentale di Hipponion, Orsi segnalava

altri rinvenimenti relativi a questo periodo vicino ai resti del tempio

dorico in località Belvedere Telegrafo e nel tratto delle mura

greche di Hipponion in località Trappeto Vecchio, il Topa ricorda

vari ritrovamenti del Neolitico a Vibo, infine in recenti scavi presso via Romei

sono emerse significative tracce di questo periodo).

Tracce di

occupazione nell'Età

del bronzo e del ferro sono

state ritrovate durante lo scavo della Necropoli Occidentale, dell'area sacra in

località Scrimbia e nell'area sacra in via Romei. Il nome di questo primo

insediamento indigeno doveva essere Veip o Veipuna. Per avere uno sbocco

commerciale sul mar Tirreno ed evitare di fare il periplo della Calabria e

quindi attraversare lo stretto (sotto l'influenza di Rhegion),

nella seconda metà del VII secolo a.C. i greci di Locri

Epizefiri fondarono la sub-colonia con il nome di Hipponion.

Alla fine del

VI secolo a.C., la città sconfisse in battaglia Crotone con l'aiuto di Locri e

Medma: la notizia è riportata su uno scudo con incisa una dedica ritrovato a

Olimpia, è da sottolineare che Hipponion ricopre il primo posto

sull'incisione di certo per la principalità avuta nello scontro. Inizialmente

si era supposto che lo scudo fosse un trofeo della battaglia

della Sagra, ma la differente collocazione cronologica di questo evento

rispetto alla datazione dello scudo e il fatto che le fonti non riportino

Hipponion e Medma nella battaglia

della Sagra, mentre nella dedica Hipponion occupa il ruolo

principale, ha fatto cadere tale teoria. Lo scudo infatti è della fine del VI

secolo a.C., sembra riferibile piuttosto a una battaglia non ricordata dalle

fonti, inquadrabile probabilmente in un periodo di poco successivo allo scontro

fra Sibari e Crotone,

avvenuto nel 510 a.C.

Nel 422 a.C. Tucidide riporta

la notizia di uno scontro di Hipponiati e Medmei contro la propria madrepatria Locri

Epizefiri, inteso fino a poco tempo fa come una sorta di ribellione delle

sub-colonie contro Locri,

ma in realtà i ritrovamenti archeologici attestano che Hipponion dovette

essere autonoma fin dall'inizio: i ricchi doni votivi dell'area sacra in località

Scrimbia attestano infatti la presenza di una ricca classe aristocratica che

aveva il controllo della città sin dall'età arcaica, ciò fa comprendere come

l'organizzazione sociale di Locri fosse analoga a quella di Hipponion e

quindi non subordinata a quella della città madre.

Un altro segno

dell'indipendenza di Hipponion è

dato anche dallo scudo di Olimpia, dal quale si evince che fu Hipponion la

città che guidò una guerra contro Crotone e dallo stesso Tucidide che

definisce gli Hipponiati come "homoroi" (confinanti) dei Locresi.

Probabilmente

ci furono dei legami di tipo federale fra Locri, Hipponion e Medma secondo

il quale in caso di guerra una polis poteva

richiedere l'ausilio delle altre due, e forse per una richiesta troppo pesante

da parte dei Locresi in questa lega, originò nel 422 a.C., lo scontro.

Dell'esito del conflitto Tucidide non ci dà notizie, ma che sia stato

favorevole a Hipponiati e Medmei sembra certo dai successivi avvenimenti che

videro schierarsi Locri insieme a Dionisio

il Vecchio, tiranno di Siracusa.

All'inizio del IV secolo a.C., infatti, Dionisio si sposava con una donna

locrese e Locri darà supporto al tiranno nelle sue spedizioni in Italia.

Nel 393 a.C.,

il tiranno, una volta occupata Medma, deporta parte dei suoi abitanti a Messana e

lascia il territorio della città ai Locresi. Ciò spinse Hipponion, Rhegion, Kaulon, Kroton, Thurii, Velia e

una serie di centri minori, ad allearsi in vista della minaccia siracusana,

creando la cosiddetta Lega

Italiota, tuttavia nel 388 a.C. dopo la sconfitta degli Italioti a Kaulon

nella battaglia dell'Elleporo (389 a.C.), Dionisio conquisterà Hipponion e

deporterà parte degli abitanti a Siracusa, consegnandone il territorio ai

Locresi.

Nove anni dopo,

nel 379 a.C., i Cartaginesi libereranno

la città e la ripopoleranno con gli Hipponiati deportati da Dionisio e con

altri esuli a causa della tirannia. Nel 356 a.C. la nascita del popolo Brettio

causò non gravi problemi a Hipponion, che forse, seppure per un breve

periodo verrà occupata da questa popolazione Italica. Nel 340-331 a.C.

interverrà contro i Brettii Alessandro

il Molosso re dell'Epiro che

inizialmente riuscirà a liberare la greca Terina (città

a Nord di Hipponion) passata da alcuni anni sotto il controllo brettio e

conquistando le Brettie Pandosia e Cosenza,

dando sollievo a per un certo periodo a Hipponion.

Ma nel 331 a.C.

l'epirota morrà ucciso a tradimento vicino a Pandosia. Inizierà alla fine del

IV secolo a.C. la realizzazione di una nuova fase della cinta muraria,

dotata di torri circolari che dovevano richiedere un enorme spesa pubblica e la

presenza di manodopera specializzata. Nel 294 a.C. Agatocle,

Tiranno di Siracusa conquista Hipponion. Agatocle rese Hipponion uno

dei suoi principali centri per il controllo dei possedimenti in Italia: da Strabone sappiamo

che ne ingrandì il porto, le testimonianze archeologiche attestano il

rafforzamento delle mura che renderanno la città una vera e propria grande

roccaforte. Poco dopo la morte di Agatocle ci sarà lo scontro delle città

della Magna

Grecia con i Romani e l'intervento di Pirro.

Dopo la fine della guerra, Hipponion, come gli altri centri italioti e

Bruzi, passerà sotto il controllo dei Romani e verrà insediato un presidio

romano. Il controllo romano sarà assente durante la seconda

guerra punica, quando i Brettii passati dalla parte di Annibale se ne

impossesseranno.

Nel 192 a.C.,

pochi anni dopo la fine della II Guerra punica, i Romani dedurranno a Hipponion una

colonia a diritto latino chiamata Valentia, con diritto di zecca e varie

autonomie. Il nome Valentia (attestato sulle monete della colonia e

dall'epigrafe di Polla che ricorda la costruzione della via Popilia), in latino

significa forza, potenza militare, insieme al massiccio invio di coloni

superiore a tutti gli altri centri del Bruzio: 4.000 soldati, di sicuro con

donne e figli, fa comprendere come la capitale dell'Impero riconosceva

al centro tirrenico grande importanza strategica ed economica. Successivamente,

dall'89 a.C. quando divenne municipio, Vibo Valentia fu il nome utilizzato per

indicare la città (Strabone, Plinio il vecchio, ecc.).

La città

possedeva un ampio territorio: in epoca greca la sua chora (territorio

in greco) era confinante con quella di Locri Epizephiri. Secondo gli studi più

recenti il suo territorio doveva avere per confine a nord il torrente Lametos

(ora Amato),

a sud Nicotera e a est la catena montuosa delle Serre, a ovest il mar Tirreno;

in epoca romana il confine dell'ager Vibonensis (così come lo chiama Tito

Livio) si era spinto a sud poco più in giù del fiume Mesima (prendendo anche

il posto di Medma,

situata presso l'odierna Rosarno,

che da fiorente colonia greca era ormai scomparsa in epoca romana).

Durante il

periodo romano, la costruzione della Via

Popilia interessò la città che divenne un'importante stazione. Di

grande importanza per lo sviluppo della città fu anche il porto, i cui resti

sono in parte interrati e in parte sott'acqua fra la località Trainiti e Bivona

nel comune di Vibo Valentia. Parlando di Vibo, Strabone riferisce che essa

possedeva un epineion, ossia un porto che sorge a una certa distanza dalla

città da cui dipende, che sarebbe stato rafforzato da Agatocle tiranno

di Siracusa, dopo averlo conquistato nel 294 a.C. Durante l'epoca romana, il

porto divenne il principale scalo di partenza, sul Tirreno, del legname della Silva

Bruttia per la costruzione delle navi del potente esercito romano.

Grazie alla sua

importanza strategica e politica, Vibo ebbe l'onore di ospitare Giulio

Cesare, Ottaviano e Cicerone,

che la ricorda nelle sue lettere. Gaio Giulio Cesare aveva utilizzato il porto

della città, durante le guerre civili, per ospitare metà della sua flotta; lo

stesso Cesare descrive un episodio bellico avvenuto nei pressi del porto della

città. La flotta stanziata a Vibo riuscì a respingere un assalto dei

Pompeiani, guidati da Cassio Longino, distruggendo la nave dello stesso generale

nemico che dovette fuggire su una scialuppa per, poi, una volta raggiunto le

altre navi allontanarsi definitivamente dalle acque Vibonesi.

Ottaviano come

il suo padre

adottivo utilizzò il porto della città come base navale. Infatti,

nel 36 a.C., il futuro imperatore venne sconfitto e messo in fuga da Sesto

Pompeo (figlio del più famoso Gneo)

che si era impadronito della Sicilia,

così con la flotta duramente colpita dalla sconfitta si rifugiò nella fiorente

città tirrenica ove stabilì il suo quartier generale e visse per circa un

anno. Appiano nell'opera

sulle guerre civili descrive i vari spostamenti della flotta che aveva come base

principale Vibo Valentia.

Quando Pompeo

venne definitivamente sconfitto, la città, che per l'importanza e la prosperità

raggiunta era stata scelta come territorio da assegnare ai veterani come

colonia, venne esonerata dal gravoso incarico insieme a Reggio per i meriti

ottenuti in questo frangente, mantenendo così illesa la sua fiorente

economia. Almeno a partire dal V secolo (ma probabilmente già un secolo prima)

diventa sede di una diocesi,

il nome nel tardo impero cambia in quello di Vibona

Dopo la fine

dell'impero romano i bizantini provvidero a fortificarla, ma i saraceni

l'attaccarono e saccheggiarono più volte. Ruggero

I di Sicilia pose nell'XI secolo i suoi accampamenti a Vibo e in

seguito trasferì la sede della diocesi, presente a Vibo fin dal V o IV secolo,

nella sua Mileto.

Sempre in questo periodo, Ruggero smantellò colonne e marmi degli antichi

edifici classici di Vibo Valentia per utilizzarli a Mileto nella

costruzione di altri edifici. Federico

II di Svevia passando dalla città, rimasto impressionato per la

bellezza e il potenziale strategico del luogo (Nicolai

de Jamsilla, De rebus gestis Federici II imperatoris), diede

l'incarico al "secreto" di Calabria, Matteo Marcofaba, di ricostruirla

e ripopolarla e da allora cambiò il nome in Monteleone.

In questo

periodo venne realizzata la prima fase del castello che per errore veniva

attribuita al periodo Normanno. Sotto gli Angioini la

città acquisì ancora più prestigio e prosperità, divenendo serie del vicario

reale. Sempre nello stesso periodo venne ulteriormente rafforzato e ingrandito

il castello e la cinta muraria medievale. In seguito fra il periodo Angioino e Aragonese,

divenne Feudo dei Caracciolo e poi comune demaniale.

Nel 1501,

usurpando quelli che erano i diritti della città, venne affidata nuovamente

come feudo ai Pignatelli. Per questo scoppiò una rivolta per il quale dovette

intervenire il generale Lo Tufo del regno

di Napoli. Quest'ultimo non riuscendo a domarla, chiamò per discutere i

sette capi del popolo che vennero uccisi a tradimento. Qualche anno dopo, la

monteleonese Diana Recco che aveva perso un fratello e il padre nella rivolta,

uccise a pugnalate il generale Lo Tufo che stava partecipando alla cerimonia di

matrimonio di una delle figlie. In ogni caso i Pignatelli pensarono allo

sviluppo della città, creando filande, oleifici e favorendo molte attività

artigianali. Nel 1501,

usurpando quelli che erano i diritti della città, venne affidata nuovamente

come feudo ai Pignatelli. Per questo scoppiò una rivolta per il quale dovette

intervenire il generale Lo Tufo del regno

di Napoli. Quest'ultimo non riuscendo a domarla, chiamò per discutere i

sette capi del popolo che vennero uccisi a tradimento. Qualche anno dopo, la

monteleonese Diana Recco che aveva perso un fratello e il padre nella rivolta,

uccise a pugnalate il generale Lo Tufo che stava partecipando alla cerimonia di

matrimonio di una delle figlie. In ogni caso i Pignatelli pensarono allo

sviluppo della città, creando filande, oleifici e favorendo molte attività

artigianali.

Nel XVII

secolo, Monteleone è uno dei centri serici più

produttivi della regione. In questo periodo nella città si svolgeva un

importante mercato della seta che

aveva come destinazione Napoli o Cava

dei Tirreni.

Nell'Ottocento

i francesi la elevarono a capoluogo della Calabria

Ultra e da allora fino a pochi decenni addietro fiorirono tanti

mestieri, il cui ricordo è nel nome di strade (Via Forgiari, via Chitarrari,

via Argentaria, ecc.) e di istituzioni come il Real Collegio Vibonese (l'ancora

esistente Convitto Filangieri e il teatro Comunale, demolito negli anni

sessanta). Dopo il ritorno

dei Borbone la

città perse il ruolo di capoluogo e la sua importanza politica ed economica

venne ridimensionata.

Durante le

guerre per l'Unità

d'Italia, Garibaldi passò da Monteleone dove ottenne aiuti materiali e

finanziamenti da parte degli abitanti. Nel 1861,

dopo l'Unità d'Italia,

il nome della città venne cambiato in Monteleone di Calabria.

Sotto il

Fascismo, per opera di Luigi

Razza, giornalista, politico, deputato al Parlamento e Ministro dei

Lavori Pubblici, si avviò un grande rilancio nel campo dei lavori pubblici, in

cui spicca la costruzione del Palazzo del Municipio (finito di costruire nel

1935 e che, secondo il progetto iniziale, avrebbe dovuto accogliere, al termine,

la Prefettura della costituenda provincia) in stile razionalista.

Per iniziativa

dello stesso Razza, nel 1927 un regio decreto ispirato dal governo fascista che

diverrà effettivo il 13 gennaio 1928, ribattezzò la città da Monteleone di

Calabria a, secondo l'antica dizione latina, Vibo Valentia. La spinta edilizia

pubblica nella città ebbe un deciso arresto quando il ministro Razza scomparve

in un incidente aereo in Egitto nel

1935. La città ha successivamente voluto onorarne la memoria con una

statua bronzea, a figura intera, scolpita da Francesco

Longo nel 1938 e personalmente inaugurata da Benito Mussolini nel

1939 durante la sua visita alla città, la quale si erge in Piazza San Leoluca

su un alto piedistallo, sormontato da una stele recante in cima l'effigie

marmorea della Vittoria alata. Un'altra effigie gli è stata riservata nel

Palazzo del Municipio, a lui intitolato. A Luigi Razza la città ha inoltre

intitolato il proprio aeroporto militare, lo stadio, una piazza e una via del

centro storico.

Avvenimento più

importante degli ultimi anni, nel 1992, è stata la proclamazione dell'omonima

provincia, che in precedenza era compresa nella provincia

di Catanzaro.

Nel 1993, con

la realizzazione di un monumento, la città ha inteso onorare la memoria di un

suo abitante, Michele

Morelli, patriota e martire del risorgimento.

Nel corso degli

anni novanta, Vibo Valentia dedica una piazza e un busto bronzeo al poeta

Vincenzo Ammirà.

Il 3 luglio

2006 viene duramente colpita da un'alluvione, che provoca la morte di quattro

cittadini e ingenti danni economici all'industria, al turismo e ai beni dei

privati. I danni maggiori si registrano nelle località di Longobardi, Vibo

Marina e Bivona, investite da una grande quantità di acqua, fango e

detriti. Gli interventi di sistemazione sono stati affidati a una commissione

presieduta da Pasquale Versace, docente di Idrologia e Progettazione di Opere

Idrauliche all'Università

della Calabria.

Luoghi

d'interesse

Le radici della

città sono antichissime e custodiscono uno scrigno di storia e cultura che alla

bellezza selvaggia dei luoghi unisce la profonda consapevolezza culturale del

passato più antico. Un patrimonio straordinario di bellezze naturali e

architettoniche, di storia, di cultura, di tradizioni popolari, che contribuisce

a fare della città un importante polo di attrazione e d'interesse per il

turismo nazionale e internazionale. L’architettura del centro urbano è

dominata dall'imponente castello normanno-svevo, oggi sede del Museo

archeologico intitolato a Vito Capialbi, illustre erudito vibonese, che

custodisce la Laminetta aurea, il più antico testo Orfico rinvenuto in Italia e

probabilmente uno dei reperti più preziosi provenienti dal passato ellenico. Il

centro storico conserva intatte le geometrie del borgo medievale, con i palazzi

monumentali in tufo giallo e lastricato con grossi blocchi di pietra lavica.

Il Vibonese

offre scorci di straordinaria intensità emotiva, ricco di paesaggi che

comprendono uliveti, i campi di grano, aranceti e limoneti, vigneti arroccati

sui fianchi delle colline e il profumo inebriante delle zagare in fiore nelle

calde notti estive. Spettacolare è la Costa degli Dei, frastagliata e ricca di

insenature rocciose alternate a spiagge morbide e sabbiose. La Costa degli Dei

è il regno degli sport acquatici, grazie alla possibilità di escursioni

subacquee che permettono di ammirare i bellissimi fondali e la fauna marina. Le

acque marine del vibonese e i suoi venti attraggono molti appassionati di

kitesurf e windsurf, che trovano su questo mare le condizioni ideali per

praticare questi sport.

L'entroterra

della provincia, con i folti boschi e le bellezze della natura, è una meta

ideale per chi ama praticare il trekking. Uno dei luoghi più rinomati è la

zona di Capo Vaticano, che nasconde una tipica fiumara calabrese circondata da

una vegetazione ricca e lussureggiante con oltre 300 specie di piante. Sono

molto belle da esplorare anche le grotte e i sentieri dei monaci nei pressi di

Tropea, dove è possibile anche sfruttare i percorsi per il trekking a cavallo o

in bicicletta. La varietà del paesaggio offre location uniche per osservare la

flora e la fauna e il profilo geologico tipico del patrimonio naturalistico

della zona, con particolare riferimento alla visita dei parchi e delle riserve

naturali. Molti esperti di birdwatching si recano nel vibonese in tutte le

stagioni dell’anno.

Vibo Valentia

rappresenta attualmente uno dei principali poli industriali della regione, con

aziende operanti nel settore alimentare, chimico, tessile e materiale da

costruzione. Rilevante è l'attività del porto che presenta un notevole

movimento di merci, e quella turistica, in forte espansione grazie ad una

lungimirante politica di rivalutazione del patrimonio costiero.

Numerose sono

le occasioni di meraviglia disseminate lungo il centro storico della città e

nel territorio circostante. Il centro storico di Vibo Valentia è un ricco

intreccio di chiese, monumenti ed edifici medievali, barocchi e ottocenteschi

dove è difficile distinguere dove finisce un'epoca e dove ne inizia un'altra e

questa è probabilmente la caratteristica in cui risiede il suo fascino.

Camminando lungo Corso Umberto I non si può non notare il bellissimo portale di

marmo di S. Maria La Nova, mentre dal Belvedere Grande si gode di un

ottimo panorama che abbraccia la costa tirrenica da Capo Palinuro a

Messina.

Il Duomo

di Vibo Valentia, dedicato al patrono S. Leoluca, è stato costruito a fine '600

sui resti di una chiesa bizantina e all'interno custodisce un altare imponente

con la statua della Madonna della Neve. La sua facciata è incorniciata tra due

campanili mentre sono da vedere le bellissime porte in bronzo che raccontano la

storia della città. Dell'antica chiesa, dove si vuole fosse custodito il

sepolcro di San Leoluca, rimangono alcune testimonianze architettoniche di

grande pregio. L'interno è a tre navate e comprende un altare maggiore

settecentesco con un gruppo in marmo di Carrara di A. Caccavello, una tavola del

‘500, Madonna della Sanità mentre di grande splendore è il transetto

sinistro con il suo trittico in marmo di Antonello Gagini.

Annesso al

Duomo è l'elegante e imponente Valentianum, ex convento domenicano

restaurato nel 1982. Le sue sale ospitano il Museo d'arte Sacra, dove si possono

ammirare importanti sculture provenienti dal Ciborio della Certosa di Serra San

Bruno, il sarcofago del patrizio Decio de Suriano, piviali e arredi sacri di

ottima fattura meridionale.

Interessanti da

visitare sono l'Arco Marzano e la Porta Torre del Conte d'Apice,

due porte del XII secolo tra i monumenti più antichi della città.

Vibo Valentia

è anche una città moderna e vale la pena fare una passeggiata lungo il Corso

Umberto I e immergersi in un’atmosfera attuale in mezzo a negozi e botteghe.

Scendendo verso il mare a Vibo Marina, si possono visitare il castello di

Bivona, nato come fortificazione contro le incursioni piratesche, e il

complesso architettonico della Tonnara del 1885.

Chiesa di Santa Maria

Maggiore e San Leoluca (Duomo)

Chiesa

di Santa Maria Maggiore e San Leoluca (Duomo):

La chiesa di Santa Maria Maggiore e San Leoluca è il principale luogo

di culto cattolico di Vibo

Valentia, situato a 497 metri s.l.m. nell'omonima Piazza San Leoluca.

Costruito sopra i resti di una più antica basilica danneggiata dai terremoti,

è decorato da numerosi e pregevoli stucchi barocchi e conserva importanti opere

d'arte, fra cui il trittico statuario di Antonello

Gagini, opera rinascimentale.

L'attuale

chiesa principale di Vibo Valentia sorge dove esisteva anticamente una

cattedrale bizantina probabilmente del IX

secolo, che venne fortemente danneggiata durante i terremoti del 1638 e 1659.

Resa ormai pericolante e inagibile, fu colta l'occasione per un rinnovo

definitivo, in termini di dimensioni e di gusto architettonico. Nel 1680 ebbero

inizio i lavori di costruzione della nuova chiesa su progetto di Francesco

Antonio Curatoli. Il progetto del Duomo nuovo era inizialmente più ampio, ma

venne in seguito ridimensionato su pressione dei vicini padri

domenicani per il fatto che il nuovo edificio, con la sua mole,

avrebbe oscurato la loro chiesa. Il cantiere si protrasse per una quarantina

d'anni e fu ultimato nel 1723,

a un anno dalla morte del suo progettista. Appena costruita, la chiesa

presentava al posto dell'attuale frontone una grande corona basilicale e vi era

anche una cupola con lanterna.

L'edificio venne consacrato nel 1766.

Nel 1783,

solamente diciassette anni dopo la consacrazione, un forte terremoto danneggiò

la struttura, lesionando la cupola, che venne abbattuta. L'interno fu restaurato

su progetto di Emanuele

Paparo. Detti lavori si svolsero nel 1817;

gli stucchi furono eseguiti dal pittore Fortunato

Morano, che seguì i disegni di Paparo. In casa Morani a Polistena

si conservano ancora disegni originali e capitelli in gesso. Anche la facciata

viene parzialmente ricostruita, donandole l'aspetto attuale.

Nell'Ottocento l'edificio

subì nuovi interventi: in particolare vennero aggiunti i vari affreschi neoclassici.

All'esterno, la

chiesa presenta una facciata moderatamente barocca,

un poco plastica e con vaghi accenni rinascimentali.

Sono presenti un corpo centrale, che costituisce la facciata vera e propria

della chiesa, e due campanili gemelli

laterali, che chiudono al loro interno il prospetto della chiesa. Facciata e

campanili sono collegati da un motivo unitario di lesene su

due ordini, quello inferiore tuscanico e

quello superiore ionico,

separati da un cornicione che, al centro, si piega verso l'alto seguendo i

profili del portale sottostante e della finestra al di sopra, evidenziando così

maggiormente la zona centrale e focale del prospetto. L'ordine superiore di

lesene sostiene un altro cornicione, sul quale si impostano il timpano triangolare

del corpo centrale e le celle campanarie dei due campanili, che proseguono verso

l'alto con un ulteriore ordine di lesene ioniche, chiuse in sommità da un

ultimo cornicione e da una copertura a cupola. Unici elementi plastici del corpo

centrale sono i vari fregi e le cornici che decorano il portale d'ingresso e il

finestrone superiore, mentre i due campanili, soprattutto grazie alle varie

nicchie presenti e alle relative cornici, sono caratterizzati da una maggiore

plasticità.

Internamente,

la chiesa è impostata su una pianta a croce

latina, con navata unica

e transetto.

Sull'intersezione fra quest'ultimo e la navata era presente la cupola, inserita

nel progetto originario e poi abbattuta dopo il terremoto del 1783.

L'imposta è ancora presente, così come parte del tamburo con

i finestroni circolari, ma a questo livello l'alzato si interrompe bruscamente

ad è concluso da una generica copertura a volta. Le pareti dell'aula sono

ritmate da lesene di ordine

corinzio, ornate da numerosi ed elaborati stucchi bianchi che ricoprono

anche la volta a

botte di copertura. Sono inoltre presenti quattro cappelle laterali,

due per lato.

La chiesa

custodisce al suo interno un maestoso altare

maggiore settecentesco in marmi policromi di notevole fattura. dal

quale emerge la statua rinascimentale della Madonna

della Neve. L'opera di maggior valore qui conservata nella Cappella del

Purgatorio resta però il celebre Trittico statuario rinascimentale di Antonello

Gagini, eseguito fra il 1523 e

il 1524 e

fatto trasportare all'interno della chiesa da Emanuele

Paparo nel 1810.

L'opera si trovava precedentemente nella chiesa di Santa Maria del Gesù, nota

anche come chiesa di Santa Maria la Nova. Il trittico è composto da una

ordinata cornice architettonica in marmo scuro con colonne corinzie, che

inquadra tre nicchie dove trovano posto, da sinistra a destra, le statue della Madonna

delle Grazie, di San

Giovanni Evangelista e di Santa

Maria Maddalena. Quest'ultima, in particolare, grazie al suo armonico

equilibrio delle parti è considerata un capolavoro della statica. Il

coronamento superiore del trittico, con affresco centrale e volute, è da

considerarsi aggiunta successiva. La chiesa è poi ornata da elaborati stucchi,

anch'essi opera settecentesca, e dai quadri di Emanuele

Paparo che si ispirano ad opere pittoriche di varie epoche.

Ai lati della Cappella

di San Basilio sono documentate la Vergine

con bambino e San

Luca Evangelista.

Giorgio

Vasari nelle sue cronache,

riferendosi all'artista Antonello

Gagini come "Antonio da Carrara" scultore rarissimo,

documenta le opere censite in Calabria, in particolare quelle commissionate da Ettore

Pignatelli, conte e duca di Monteleone, viceré

di Sicilia, custodite a Monteleone.

Nella fattispecie fa riferimento alle tre diverse raffigurazioni della Vergine

Maria: la Madonna delle Grazie, la Madonna della Neve, la Madonna

col bambino destinate in origine alla chiesa di Santa Maria del Gesù o

Santa Maria la Nova dell'Ordine

dei frati minori osservanti. Le commissioni sono state rielaborate in

corso d'opera, arricchendosi rispettivamente delle figure di San Giovanni

Evangelista e Santa Maria Maddalena, San Luca Evangelista, dando

luogo a tre distinti aggregati scultorei custoditi nel medesimo luogo di culto.

Sulla cantoria in controfacciata,

si trova l'organo a

canne Gaetano

Cavalli opus 413, costruito nel 1894.

Lo strumento è racchiuso all'interno di un'artistica cassa lignea dipinta e

scolpita in stile

barocco, che incornicia il finestrone della controfacciata.

La trasmissione è integralmente meccanica e la consolle, ha finestra, ha

un'unica tastiera di 58 note e pedaliera di

27 note.

Santuario

della Madonna della Salute (Chiesa di Santa Ruba)

Sorge a metà

strada fra Vibo e uno dei paesi satelliti della stessa (San Gregorio d'Ippona).

Considerata come il gioiello di San Gregorio d’Ippona, la chiesa di Santa

Ruba si trova tra il verde degli ulivi ed è stata elevata da poco a Santuario

Mariano Diocesano con il titolo di "Maria Santissima della

Salute". Non esistono notizie certe sul motivo della denominazione

"Santa Ruba”, anche perché nella tradizione locale non è mai esistito

il nome Ruba e quindi si pensa che tale nome sia dovuto al luogo impervio sulla

quale fu costruita la chiesa (una Rupe) e dove i monaci si ritiravano a pregare

quindi il nome originario sarebbe stato "Santa Rupa".

Di origini

antiche (venne costruita attorno all'anno 1000 sotto papa

Callisto II), presenta una cupola d'ispirazione orientale.

La struttura

della chiesa è formata da una costruzione a pianta simmetrica di chiesa rurale,

con abside semicircolare, coronata dalla cupola centrale ad ombrello eretto su

un tamburo cilindrico poligonale. La caratteristica principale di questa

struttura è proprio la cupola che si trova in corrispondenza dell’altare

maggiore e da dove si nota il sovrapporsi di strati di tegole in cerchi

concentrici. Le numerose trasformazioni e adattamenti di cui sono rintracciabili

numerose applicazioni di sovrastrutture barocche hanno fatto si che venisse

modificato lo stile originario della chiesa. All’esterno è possibile vedere

un ornamento di lesene con meandro superiore a linee spezzate che ha come

cornice una merlatura a scopo decorativo.

Si dice che

inizialmente questa chiesetta era stata costruita dai monaci basiliani per

pregare e per accogliere i fedeli che abitavano nelle campagne circostanti ed

inoltre costituiva un sostegno per le popolazioni smarrite durante le invasioni

musulmane. Più tardi essa fu ampliata e furono costruite delle stanze annesse,

destinate ai monaci basiliani che vi sarebbero rimasti oltre il XVI secolo. Fu

abitata fino al 1908 quando l’ultimo frate rimasto andò via a causa dei danni

del terremoto del 1905, e da allora fu abbandonata e divenne cadente. In quel

periodo alcuni abitanti di Mezzocasale per evitare che la statua della Madonna

venisse trafugata se la portarono nelle proprie case per poi consegnarla al

sacerdote don Teti.

La chiesa venne restaurata molti anni dopo ad opera della sovrintendenza alle

belle arti e riaperta al culto del pubblico nel 1977. Non esistono notizie certe

che ci possano dare informazioni sul perché della denominazione "Santa

Ruba" anche perché nella tradizione locale non è mai esistito il nome

Ruba e quindi si pensa che tale nome sia dovuto al luogo impervio sulla quale fu

costruita la chiesa (una Rupe) e dove i monaci si ritiravano a pregare quindi il

nome originario sarebbe stato "Santa Rupa".

Un problema che riguarda la chiesa di Santa Ruba è quello della sua datazione,

infatti non esistono documenti certi risalenti al periodo della sua fondazione.

Alcuni studiosi che si sono interessati del caso hanno trovato nella chiesa

tracce di una struttura primitiva fatta risalire al periodo

bizantino–basiliano. Addirittura si pensa che la sua fondazione vada dal X

sec. agli albori dell’XI. Altri studiosi sostengono che sia stata eretta in

questo periodo posticipando però la sua fondazione nel XII sec. sostenendo

inoltre che la chiesa sia stata oggetto di rifacimenti intorno al 1700. A

coronamento di queste interpretazioni dobbiamo citare la testimonianza di Paolo

Orsi che definisce Santa Ruba "un gioiello di origine

bizantina-basiliana con architettura barocca".Un altro studioso afferma che

la costruzione dell’edificio risalga al 1610 e cita il documento contenente la

richiesta da parte di un cittadino di Monteleone, che voleva realizzare questa

chiesa.

Sia essa bizantina–basiliana o con architettura barocca la certezza che

possiamo dare e che vedendola da vicino essa suscita nell’animo una sensazione

di meraviglia, facendoci ammirare l’ingegno degli uomini del passato, che pur

senza mezzi a disposizione riuscirono a creare un tale gioiello di inestimabile

valore. Tutto ciò ci fa capire come le nostre origini siano un grande

patrimonio da custodire con cura. Vi invitiamo a venire a visitarla.

Altri

edifici religiosi

Chiesa del

Rosario - In prossimità della Villa Comunale si trova la Chiesa

dedicata alla Madonna del Rosario, costruita intorno al 1280 dai frati

Minori, ma che ha subito interventi significativi nel corso del ‘700 ed ha

assunto il nome attuale solo nel corso del XIX secolo quando l’edificio,

originariamente dedicato a San Francesco, venne affidato alla Confraternita del

Rosario che aveva visto la propria chiesa distrutta dal terremoto del 1783.

Al

XVII ed al XIX secolo appartengono i molti dipinti delle scuole locali che

arricchiscono l’interno dell’edificio e che rappresentano la Madonna

della Salute, la Crocifissione di San Francesco e il Martirio di Santo Stefano, la Madonna

del Rosario e San Michele Arcangelo. Molto interessante, poi, è la trecentesca

Cappella De Sirica, dedicata a Santa Caterina che ha mantenuto lo stile gotico,

rappresentando uno degli esempi più significativi di questo stile nel sud

Italia.

Chiesa

Madonna del Carmine - Questo edificio ha due diverse denominazioni: Madonna

del Carmine e chiesa di San Michele e San Giuseppe. Fu costruita nel 1864

sull’antica chiesa di San Sebastiano risalente al 1500. Questa venne donata

nel 1600 ai padri Carmelitani. Nel 1783 fu danneggiata dal terremoto e nel 1806

diventò il “carcere dei briganti”.

La chiesa sorge

all’interno del perimetro della vecchia chiesa e ha una pianta ellittica che

testimonia il tardivo ricorso a tipologie barocche e a forme barocche in

Calabria. Sull’asse maggiore dell’ellisse si trovano il portale e l’altare

maggiore, mentre su quello minore vi sono le cappelle di dimensioni in profondità

1 metro e 20 centimetri e una larghezza di 3 metri.

Il tetto è a

falde inclinate costituite da manto in tegole in coppi, con struttura portante

poggiante sui muri perimetrali. Il paramento interno è costituito da eleganti

colonne, con capitelli ionici a ghirlanda, sulle quali corre un architrave su

cui si imposta la cupola con nervature decorate a stucco.

Chiesa di

San Michele - Si ha traccia di questa antica chiesa, esempio di architettura

rinascimentale, dalla data dell'8 agosto 1519, quando il vescovo di Mileto,

Andrea Della Valle, la elevò a parrocchia.

La

chiesa è stata aperta al culto nel 1536 nell’anno stesso in cui morì il suo

progettista, l’architetto Baldassarre Peruzzi. L’edificio fu ampliato nel

1671 e fu molto danneggiato nel 1783 a causa del terremoto che colpì l’intera

regione.

Il

campanile, su probabile disegno di Baldassarre

Peruzzi, a torre quadrata, con tre ordini sovrapposti, aveva un orologio

il cui meccanismo è stato ritrovato sul posto e sarà conservato in un museo,

all'interno vi è un quadro di Luca

Giordano San Michele che scaccia Lucifero. Presente anche un dipinto

di Ludovico

Mazzanti Estasi di Sant'Ignazio.

La

chiesa è costituita da un’unica navata rettangolare coperta da una volta a

botte lunetta, da un ambiente centrale con la cupola a tamburo e da un capellone

a sinistra, rispetto all’altare Maggiore, costruito nel 1695 che, insieme

all’altro altare di destra, posizionato leggermente più in profondità,

definisce il braccio del transetto coperto con volta lacunare. Quest’ultimo

altare è ritenuto l’antico oratorio del Santissimo Sacramento, dove è

preservata la maggior parte dei tesori sacri della chiesa. Il campanile di San

Michele, alto circa 30 metri fu costruito su quattro piani sovrapposti con una

serie di paraste alleggerite.

Chiesa di Santa Maria degli Angeli - Costruita tra il 1621 e il 1666,

dapprima annessa al convento dei frati minori riformati (oggi Convitto

Nazionale), è dal 1866 curata dai padri

cappuccini.

Conserva

all'interno un Crocifisso ligneo detto "degli Angeli" di ignoto autore

del '600, meta di migliaia di devoti che si recano ogni anno, per antica

tradizione, in pellegrinaggio nei venerdì di marzo. In più due quadri

attribuiti a Luca

Giordano e la scultura Madonna con bambino di Michelangelo

Naccherino.

Chiesa di

Santa Maria del Soccorso - L’edificio

sacro risale agli inizi del XVII secolo. È stato aperto al culto nel 1632 e

come le altre, fu danneggiata dal terribile terremoto del 1783. Qualche anno più

tardi fu restaurata dall’ingegnere Bernardo Morena. Nel 1800 furono installati

due mosaici romani. L’abside fu rifatta interamente nel 1879. Il restauro,

successivamente, interessò l’intero edificio.

La

chiesa oggi presenta un’ampia navata centrale con transetto e abside,

fiancheggiata da due navatelle minori, notevolmente più basse, divise da quelle

centrali da robuste colonne toscane. Il tetto della navata centrale è a doppia

falda ed è costituito da mante in coppi, poggianti sui muri perimetrali della

navata centrale e sugli altri muri perimetrali.

L’esterno

di presenta a due piani con l’inferiore largo fino a comprendere l’intero

corpo, e il superiore impanato, corrisponde invece alla sola navata centrale. Il

raccordo tra i due livelli è risolto con delle balaustre occultanti le

coperture delle navate laterali. Il primo livello con paraste e specchiare, è

caratterizzato da un portale poco sporgente, coronato da un timpano curvilineo;

il secondo livello, anch’esso segnato da paraste, presenta due nicchie

laterali e una specchiata centrale davanti alla quale vi è una statua della

Madonna.

Chiesa di

San Giuseppe - Voluta dai Padri Gesuiti e annessa al collegio da loro ivi

fondato, venne edificata sulla base di un progetto di Francesco

Grimaldi e fu aperta al culto nel 1701 col titolo di Sant'Ignazio o

del Gesù.

Conserva

all'interno numerose opere pittoriche tra cui La visione di Sant'Ignazio e

scultoree come il gruppo ligneo di San Giuseppe sull'altare maggiore.

E' sede

parrocchiale unitamente alla vicina chiesa di San Michele e vi è tuttora attiva

la Confraternita di Gesù, Maria e Giuseppe che cura tra l'altro la suggestiva

processione della Madonna Desolata la notte del Venerdì Santo.

Chiesa Santa

Maria la Nova - Costruita nel 1521 con il nome di Santa Maria di Gesù dal

duca Ettore Pignatelli, ne custodisce il sarcofago. Si presenta attualmente con

stili diversi e ospita al suo interno un marmo del Gagini.

Durante la

dominazione napoleonica fu adibita a stalla e deposito militare, fu restaurata e

riaperta nel 1837 per volontà di Enrico Gagliardi. All'interno presenti opere

del pittore fiammingo Dirk

Hendricksz.

Chiesa di

Sant'Antonio di Padova - Chiesa del XVII secolo annessa al convento dei

Frati Minori Cappuccini.

All'interno è

possibile ammirare una tela di Luca

Giordano, La Madonna col bambino tra i Santi Anna e Felice, e l'Immacolata

con i santi Francesco e Antonio di Padova di Pacecco

De Rosa.

Chiesa di

Sant'Omobono - L’edificio sacro è stato aperto al culto nel 1710. La

chiesa è a navata unica con specchiature laterali. Le sue dimensioni sono

assimilabili a quelle caratteristiche di una schiera vibonese e, pertanto, si

potrebbe pensare che il “basso” sede della confraternita di Sant’Omobono

(nell’immagine sotto a sinistra) coincidesse con la chiesa. panni. Le riunioni

avvenivano nella sala capitolare del convento di S. Pietro a Belluno e nel 1461

venne deliberato di erigere nel chiostro anteriore una cappella intitolata a S.

Giovanni Battista, S. Giovanni evangelista e Sant’ Omobono.

I

primi statuti risalgono al 1344, mentre un aggiornamento venne fatto nel XVI

secolo. Essi regolavano la vita della confraternita sia dal punto di vista

devozionale che professionale, fissando i giorni lavorativi e i rapporti tra

maestri e lavoranti. Da un inventario del 1772 sappiamo che la scuola, oltre ai

registri pervenutici, possedeva altri due libri delle parti, due di contabilità,

uno di affittanze, una matricola ed uno statuto a stampa. I

primi statuti risalgono al 1344, mentre un aggiornamento venne fatto nel XVI

secolo. Essi regolavano la vita della confraternita sia dal punto di vista

devozionale che professionale, fissando i giorni lavorativi e i rapporti tra

maestri e lavoranti. Da un inventario del 1772 sappiamo che la scuola, oltre ai

registri pervenutici, possedeva altri due libri delle parti, due di contabilità,

uno di affittanze, una matricola ed uno statuto a stampa.

Il

protettore dei sarti - La confraternita raggruppava i sarti, i cimatori, i

lanari e i drappieri, tutte categorie attinenti la lavorazione dei panni. Le

riunioni avvenivano nella sala capitolare del convento di S. Pietro a Belluno e

nel 1461 venne deliberato di erigere nel chiostro anteriore una cappella

intitolata a S. Giovanni Battista, S. Giovanni evangelista e Sant’ Omobono. I

primi statuti risalgono al 1344, mentre un aggiornamento venne fatto nel XVI

secolo. Essi regolavano la vita della confraternita sia dal punto di vista

devozionale che professionale, fissando i giorni lavorativi e i rapporti tra

maestri e lavoranti. Da un inventario del 1772 sappiamo che la scuola, oltre ai

registri pervenutici, possedeva altri due libri delle parti, due di contabilità,

uno di affittanze, una matricola ed uno statuto a stampa.

Una

mano da artista - La tradizione sartoriale calabrese e meridionale è

riconosciuta in tutto il mondo e trova radici molto antiche. Il culto di

Sant’Omobono, protettore dei sarti e lui stesso sarto, ne è testimonianza. La

confraternita dei sarti in Calabria trae la sua origine a Catanzaro nei primi

del Seicento ed è stata molto attiva anche a Vibo Valentia. La confraternita si

riuniva proprio nella chiesa che oggi è intitolata a Sant’Omobono.

Il

mestiere del sarto ancora oggi trova a Vibo Valentia un’espressione di

altissima qualità. In realtà quella del sarto è un’attività ad alta

professionalità. La parte più difficile è quella del taglio. Sbagliare

significa dover rifare tutto e rimetterci denaro. A pari merito di difficoltà

si colloca la presa delle misure. Il sarto deve avere l’occhio allenato e

realizzare un abito su misura perfetto è pressoché impossibile.

Un

buon sarto deve conoscere a perfezione il corpo umano, capire le diverse

conformazioni e “progettare” un taglio che “copra” i difetti. Non c’è

sarto che non sia dotato della pazienza di Giobbe. I clienti (che spesso

sborsano somme di non poco conto) sono, di solito, molto pignoli e il sarto deve

mettere mano all’abito più volte dopo le prove. Ma non c’è più grande

soddisfazione di un abito che cala a pennello. La mano del sarto è esattamente

come quella di un artista. Egli deve sbalordire non solo chi indossa l’abito,

ma anche chi lo guarda.

Chiesa dello

Spirito Santo - Edificata nel 1579, è tuttora sconsacrata al culto; fu il

primo duomo della città prima della costruzione dell'attuale, nonché sede

straordinaria e dimora, nel 1613, dell'allora vescovo Virgilio Cappone.

Conservava al

suo interno molte opere artistiche che, alla sua chiusura furono spostate in

altre chiese della città; la parrocchia di cui era sede fu trasferita, pur

mantenendo lo stesso titolo, nella vicina chiesa di Santa Maria La Nova.

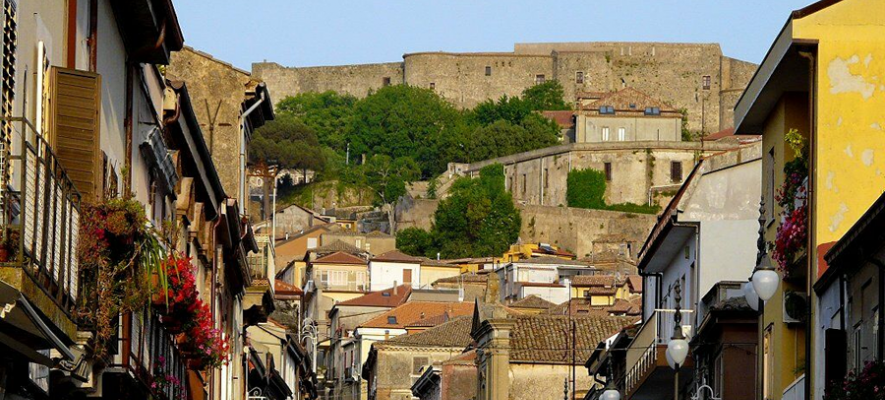

Castello

normanno-svevo

Il

castello sorge dov'era ubicata probabilmente l'Acropoli di Hipponion che in

parte si estendeva pure sulla collina vicina. Del castello, che nel corso dei

secoli ha subito diverse modifiche e danni, rimane ancora molto in piedi, anche

se una delle ragioni per cui lo visitano in tanti è la vista che da qui è

meravigliosa e spazia dai golfi sul Tirreno alla Sila e alle Serre.

Nonostante

la prima fase di costruzione della struttura venga volgarmente attribuita all'età

normanna, in realtà, essa risale al periodo svevo quando Matteo Marcofaba

governatore della Calabria venne incaricato da Federico

II di ripopolare e favorire lo sviluppo della città. il castello

venne ampliato da Carlo d'Angiò nel 1289 quando assunse più o meno un aspetto

simile a quell'odierno. Fu rafforzato dagli Aragonesi nel XV secolo e infine

rimaneggiato dai Pignatelli tra il XVI-XVII secolo, perdendo quasi del tutto la

funzione militare e assumendo invece quella di abitazione nobiliare.

Il

secondo piano fu demolito di proposito, in quanto pericolante, a causa dei danni

riportati dopo il terremoto

del 1783. Il castello presenta oggi delle torri cilindriche, una torre

speronata e una porta a un'arcata di epoca angioina.

Il

castello ospita il Museo archeologico statale. Fondato nel 1969 e intitolato

all'archeologo vibonese Vito Capialbi, è situato all’interno del Castello e

custodisce reperti significativi dell’età tardo ellenistica e romana. Il

museo è prevalentemente caratterizzato da quattro sezioni riguardanti reperti

provenienti da luoghi di culto, reperti archeologici di necropoli, materiali

risalenti all’età romana. Di particolare importanza è la spada risalente al

tredicesimo secolo a.C. proveniente da una necropoli romana; il monetiere

Capialbi, che contiene pregiati aurei locresi ed una collezione di monete

d’argento Brettie risalenti alla fine del terzo secolo a.C. ed il busto di

Agrippa. Il

castello ospita il Museo archeologico statale. Fondato nel 1969 e intitolato

all'archeologo vibonese Vito Capialbi, è situato all’interno del Castello e

custodisce reperti significativi dell’età tardo ellenistica e romana. Il

museo è prevalentemente caratterizzato da quattro sezioni riguardanti reperti

provenienti da luoghi di culto, reperti archeologici di necropoli, materiali

risalenti all’età romana. Di particolare importanza è la spada risalente al

tredicesimo secolo a.C. proveniente da una necropoli romana; il monetiere

Capialbi, che contiene pregiati aurei locresi ed una collezione di monete

d’argento Brettie risalenti alla fine del terzo secolo a.C. ed il busto di

Agrippa.

L'attuale

allestimento, in ordine topografico e cronologico, comprende materiale

proveniente dai recenti scavi della città e della zona, oltre a nuclei

antiquari otto-novecenteschi appartenenti a studiosi locali. La collezione è

divisa in quattro sezioni principali: reperti dagli edifici sacri, dalle

necropoli, dalle collezioni private e materiale d'età romana.

Da

vedere ancora il corredo di una tomba dell'età del Bronzo; materiali votivi

provenienti dal santuario rinvenuto in località Scrimbia; tra i reperti delle

necropoli, una lamina in oro con iscrizione greca relativa al culto orfico.

Inoltre vasi a figure nere e a figure rosse, frammenti architettonici dipinti,

provenienti da collezioni private vibonesi. Nella torre nord sono esposti alcuni

reperti provenienti dalle necropoli romane, dalla città tardo-antica e dalle

ville rinvenute nel territorio.

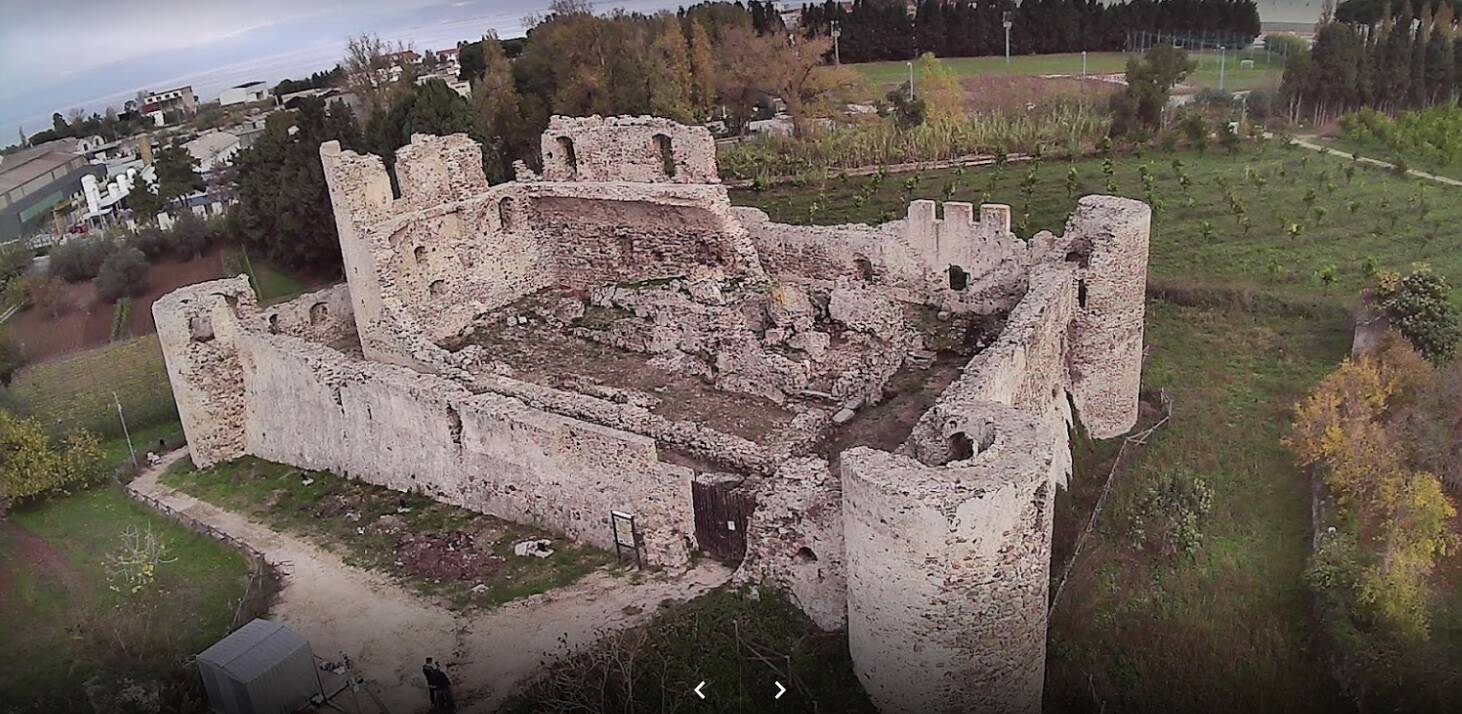

Castello

di Bivona

Il castello di

Bivona venne fatto edificare nella prima metà del Quattrocento da Mariano

d'Alagno fratello di Ugone e di Lucrezia, governatore di Monteleone, a difesa

del porto. Il castello ha una pianta più o meno rettangolare con quattro torri

circolari agli angoli. Venne abbandonato alla fine del Seicento per la

formazione di paludi nelle vicinanze.

Oggi il

castello si presenta molto degradato e sono in corso programmi di recupero e di

restauro. La pianta è regolare, lievemente trapezoidale con delle torri

circolari agli angoli esterni.

Mettete dei

fiori nei vostri cannoni - Nel 1500, sotto il governo dei Pignatelli, il

castello fu utilizzato per la lavorazione della cannamele (canna da zucchero)

alla cui coltivazione erano dedicati i terreni vicini. Una incredibile

trasformazione dell’uso che da militare divenne industriale. Fra le mura del

castello i truci militari che preparavano munizioni per i cannoni, furono

sostituiti da pacifici lavoratori che trasformavano gli steli legnosi del

“Saccharum officinarum” in dolcissimo zucchero o nel cosiddetto

“falso-miele”. La lavorazione della cannamele fu interrotta nel 1680

probabilmente per l’insalubrità dell’aria causata dalla stagnazione di

acqua proveniente dai torrenti Trainiti e Sant’Anna.

Pag. 2

Pag. 2

|