|

La

sua morfologia si divide in due parti: la parte superiore, dove si trova la

popolazione e dove si svolge la vita quotidiana del paese, e una parte inferiore

(chiamata "Marina"), che si trova a ridosso del mare e del porto di

Tropea.

Tra

le altre zone periferiche, vi sono la località "Carmine" e la località

"Campo" (divisa a sua volta in "Campo di sopra",

prevalentemente occupato da orti e campagne con qualche zona residenziale, e

"Campo di Sotto", dove hanno sede la locale caserma dei carabinieri e

l'ospedale).

La

città, nella parte superiore, si presenta costruita su una roccia a picco sul

mare, con un'altezza s.l.m. che varia tra circa 50 metri nel punto più basso e

61 metri nel punto più alto.

L'abitato

storico era un tempo cinto di mura e incastellato su un lato; vi si poteva

accedere solo attraverso delle porte provviste di sistemi di difesa. Con una

superficie territoriale di 3,66 Kmq, Tropea è il secondo comune meno esteso

della Calabria, preceduto da Piane Crati.

La

leggenda vuole il fondatore sia stato Ercole quando, di

ritorno dalle Colonne d'Ercole (attuale Gibilterra), si fermò

sulle coste del Sud Italia.

Nelle

zone limitrofe sono state rinvenute tombe di origine magno-greca.

La

storia di Tropea inizia in epoca romana, quando lungo la costa Sesto Pompeo sconfisse Cesare

Ottaviano. A sud di Tropea i romani avevano costruito un porto commerciale,

vicino all'attuale Santa Domenica, a Formicoli (toponimo derivato da una

corruzione di Foro di Ercole), di cui parlano Plinio e Strabone.

Per

la sua caratteristica posizione di terrazzo sul mare, Tropea ebbe un ruolo

importante, sia in epoca romana (attestato dalla cava di granito che sorge a

circa 2 km dall'abitato, nell'attuale comune di Parghelia) sia in epoca

bizantina; molti sono i resti lasciati dal bizantini, come la chiesa sul

promontorio o le mura cittadine (chiamate appunto "mura di Belisario").

Dopo

un lungo assedio, la città fu strappata ai bizantini dai pirati arabi,

per poi essere riconquistata dai Normanni, sotto i quali prosperò.

Tropea

continuò a prosperare anche sotto il dominio degli Aragonesi.

Nota località balneare, sorge in un alto promontorio di

tufo, affacciato sul Mar Tirreno, nella costa occidentale della

Calabria, in provincia di Vibo Valentia.

Di notevole interesse è il centro storico della città,

con molti palazzi nobiliari del XVIII E DEL XIX secolo, arroccati sulla rupe che strapiomba sulla spiaggia

sottostante.

Tra questi è doveroso menzionare Palazzo Toraldo, eretto a fine del XIX

secolo, che si trova all'inizio del centro storico. Al suo interno, dietro

appuntamento, può essere visitata una ricca biblioteca privata con antichi

documenti.

Sempre nel

centro storico c'è Piazza Ercole - dedicata all'eroe leggendario. In

questa piazza è possibile trovare il monumento al filosofo Galluppi e il Sedile

dei Nobili con l'antico orologio. E' qui che si sviluppa la vita notturna a

Tropea, poichè nei dintorni della piazza ci sono tanti locali aperti fino a

tarda notte. Sempre nel

centro storico c'è Piazza Ercole - dedicata all'eroe leggendario. In

questa piazza è possibile trovare il monumento al filosofo Galluppi e il Sedile

dei Nobili con l'antico orologio. E' qui che si sviluppa la vita notturna a

Tropea, poichè nei dintorni della piazza ci sono tanti locali aperti fino a

tarda notte.

Simbolo della città è il santuario di Santa Maria dell'Isola,

che sorge su un promontorio di fronte alla cittadina.

Le numerose chiese, costruite in varie epoche fuori e

dentro la cinta muraria della città antica, costituiscono un patrimonio di

notevole importanza artistica.

Chi

si avventura alla scoperta del centro storico di Tropea, tra le molteplici bellezze

disseminate tra i palazzi patrizi, chiese e conventi, non può fare a meno

di scorgere tra i larghi e i vicoli del borgo, la presenza

diffusa delle edicole votive, in dialetto locale definite cresiolee,

ossia piccole chiese. L’impiego di altari di piccole dimensioni, in legno,

ceramica o muratura, con immagini sacre o di altro genere ha origini

antichissime, probabilmente diffusosi dall’ambiente magnogreco a quello

romano-italico. Tale utilizzo si manterrà in età cristiana e per tutto il

Medio Evo, eccetto la gravosa parentesi del periodo delle lotte iconoclaste

(VIII-IX secolo). La presenza delle edicole votive nella Tropea antica aveva molteplici

funzioni.

La

popolazione più umile e di condizioni meno abbienti che viveva nei seminterrati

affollati degli edifici nobiliari, desiderosa di evadere da quei bassifondi

malsani, durante i mesi primaverili ed estivi si radunava nei larghi e nei

vicoli spaziosi per raccogliersi in preghiera intorno le sacre icone collocate

nelle edicole. Questi rituali collettivi non avevano solo una funzione

religiosa, ma anche sociale, in queste occasioni, infatti, la gente più povera

conversava e interagiva su questioni quotidiane. Altro elemento importante era

legato al fatto che non tutta la popolazione poteva avere accesso nelle

chiese del centro storico, i fedeli meno avvantaggiati potevano, per mezzo

delle edicole votive, espletare le funzioni religiose come la recita

del rosario durante le novene.

Le

edicole votive essendo sempre illuminate da torce, lanterne o lumini,

funsero per secoli come illuminazione pubblica, riuscendo a rischiarare gli

angoli più bui. Le immagini sacre predilette nelle edicole votive sono la Madonna

di Romania, patrona della città, San Francesco di Paola, molto venerato dai

pescatori, San Giuseppe, patrono di falegnami e artigiani, poi vi abbiamo i

Santi medici Cosma e Damiano, San Nicola, la Madonna della Pietà e del

Carmelo.

Ogni

vicolo o palazzo è ornato da questi piccoli altarini, le “cresiolee” tanto

care alle anziane che vivono nel borgo antico. Da un punto di vista artistico e

architettonico, si tratta di piccole nicchie prive di decorazioni e in alcuni

casi con colonne e cornici in stucco, mentre le immagini sacre dipinte sul muro

o su tavole lignee sono opera di un artigianato creativo e vivace che nei

secoli, tra terremoti e modifiche antropiche, ha saputo plasmare con coscienza e

originalità l’aspetto estetico del centro storico. Secondo un approssimativo

censimento, il centro storico di Tropea conta una cinquantina di queste

icone, ma molte sono conservate anche all’interno dei palazzi e, quindi,

difficilmente catalogabili.

“Solo

i portali, numerosi e possenti, ostentano ancora intatta, nella squadrata

robustezza delle loro bugne granitiche e nel complesso giro compositivo,

l’opulenza di un’antica nobiltà e la vibrante dinamica di maestranze

operose e sensibili.” Con questa descrizione in prosa poetica dello

studioso Francesco Pugliese, per i tropeani “il Teologo”, vi

abbiamo una precisa narrazione del nucleo monumentale del centro storico di

Tropea e dei suoi famosi portali dei palazzi patrizi, delle chiese e

dei conventi.

Il

portale rappresenta di per sé l’elemento architettonico che caratterizza un

insieme di fattori, non solo artistici, ma anche e soprattutto rappresentativi

del gusto delle ricche committenze della nobiltà tropeana, desiderose di

esprimere il loro potere e prestigio, e in modo particolare, dell’abile

creatività delle maestranze locali che nei secoli hanno saputo plasmare

originali soluzioni stilistiche tra i vicoli suggestivi che si articolano fra i

larghi e gli affacci panoramici protesi sul mare. La maggior parte dei portali

risalgono al periodo barocco (XVII-XVIII secolo), altri sono stati

rimaneggiati in seguito a diverse modifiche che subì il tessuto urbano fra il

sisma del 1783 e la creazione dell’attuale Corso Vittorio Emanuele III

verso la fine del XIX secolo.

Molti

sono realizzati in granito e tufo locale, rari quelli in marmo e

muratura, composti da un massiccio rivestimento e con una elegante disposizione

decorativa tipica dello stile bugnato, spesso circondati da una cornice continua

alternata a bugne a cuscino rettangolare scanalate ai lati e doppie bugne a

diamante (Palazzo Collareto-Galli in Largo Galluppi, Palazzo Pelliccia-Cesareo

in Via Boiano, Palazzo Pelliccia Bongiovanni in Via Pietro Vianeo, Palazzo Tocco

in Largo Guglielmini, Palazzo Caputo in Largo Mercato). Altri

sono realizzati con una semplice cornice a bugna rettangolare

posizionata in modo lineare e continuo su tutta la superficie sia dell’arco

che dei piedritti (Palazzo Sant’Anna in Largo Padre Di Netta, Palazzo Caputo

in Largo Ruffa). Altri ancora sviluppano una varietà di stili e di influenze

con la cornice caratterizzata da un bassorilievo continuo, sia sui

piedritti che sull’arco, raffigurante forme geometriche e floreali (Palazzo

Mottola Braccio e Pontoriero Barone Adesi in Via Aragona) altri con la cornice

composta da due basi strette e lunghe a forma di plinti incorniciati su cui

appoggiano due colonne altrettanto strette e proiettate verso il capitello in

rilievo (Portale ingresso meridionale della Cattedrale) e sempre con le colonne

ioniche in rilievo (Palazzo Zinnato in Via Boiano e Palazzo Mottola in Largo

Migliarese). Molti

sono realizzati in granito e tufo locale, rari quelli in marmo e

muratura, composti da un massiccio rivestimento e con una elegante disposizione

decorativa tipica dello stile bugnato, spesso circondati da una cornice continua

alternata a bugne a cuscino rettangolare scanalate ai lati e doppie bugne a

diamante (Palazzo Collareto-Galli in Largo Galluppi, Palazzo Pelliccia-Cesareo

in Via Boiano, Palazzo Pelliccia Bongiovanni in Via Pietro Vianeo, Palazzo Tocco

in Largo Guglielmini, Palazzo Caputo in Largo Mercato). Altri

sono realizzati con una semplice cornice a bugna rettangolare

posizionata in modo lineare e continuo su tutta la superficie sia dell’arco

che dei piedritti (Palazzo Sant’Anna in Largo Padre Di Netta, Palazzo Caputo

in Largo Ruffa). Altri ancora sviluppano una varietà di stili e di influenze

con la cornice caratterizzata da un bassorilievo continuo, sia sui

piedritti che sull’arco, raffigurante forme geometriche e floreali (Palazzo

Mottola Braccio e Pontoriero Barone Adesi in Via Aragona) altri con la cornice

composta da due basi strette e lunghe a forma di plinti incorniciati su cui

appoggiano due colonne altrettanto strette e proiettate verso il capitello in

rilievo (Portale ingresso meridionale della Cattedrale) e sempre con le colonne

ioniche in rilievo (Palazzo Zinnato in Via Boiano e Palazzo Mottola in Largo

Migliarese).

Il

più sontuoso e rappresentativo è portale di Palazzo Braghò in

Via Boiano, realizzato in granito locale nel 1721. La cornice è ricca di elementi

decorativi: piedritti con lesene da ambo i lati simmetricamente con

ulteriori decori in bassorilievo con grandi foglie e conchiglie e con due

piccoli felini in rilievo e due vasi fioriti. Le lesene continuano anche

sull’arco superiormente, interrotte da cunei con inseriti rilievi di foglie e

alla cui estremità superiore sono poste sei grandi conchiglie. L’elemento

centrale in chiave d’arco presenta una ghirlanda con frutta, verdura

e fiori. Sono tutti elementi simboleggianti la ricchezza data dal mare e dalla

terra. Ai portali si uniscono gli stemmi nobiliari, sempre disposti sulla chiave

d’arco. Diffuse sono le maschere apotropaiche contro il malocchio

applicate in chiave d’arco.

Il sito dove

anticamente sorgeva il Castello di Tropea è oggi occupato da Palazzo

Toraldo-Serra. Il Castello si estendeva all’ingresso della città, in

corrispondenza dell’inizio del Corso Vittorio Emanuele III, su un ammasso

roccioso alto quindici metri d’altezza sulla strada che, ancora oggi, conduce

alla zona della Marina. La possente fortificazione a pianta trapezoidale,

con quattro torri angolari, due giardini con un’antichissima chiesa addossata

alle mura dedicata a Santa Maria del Bosco, possedeva anche una Torre Mastra e

una torre centrale alta circa 30 m., detta “Torre Lunga”, essa faceva

parte di un compatto sistema difensivo costiero voluto da Don Pietro di Toledo,

viceré di Napoli sotto Carlo V, per far fronte alle incursioni turchesche

che imperversavano in queste aree. Dalla cima della “Torre Lunga” si poteva

ammirare il passaggio delle navi e delle imbarcazioni dal golfo si

Sant’Eufemia e golfo di Gioia Tauro.

Nei secoli

questo sistema difensivo rese Tropea inespugnabile, fu più volte adibito a

carcere e sede del governatore regio. La più antica fase della Cinta Muraria,

che si articolava fino alla Porta di Mare ad oriente e alla Porta

Vaticana ad occidente, risale ai tempi della guerra Greco-Gotica (535 d.C.),

opera del generale bizantino Belisario che volle rendere Tropea una

roccaforte inespugnabile. Le uniche testimonianze rimaste oggi costeggiano la

strada che porta alla Marina, dal giardino prospicente Palazzo Toraldo-Serra

fino alla Cattedrale.

Dopo il

terremoto del 1783, fu ricavata una terza porta, Porta Nuova, corrispondente

all’attuale inizio del Corso. Durante le fasi della demolizione del

Castello, avvenuta tra il 1825 e il 1876, furono rinvenute diverse decine di

epigrafi funerarie paleocristiane (V sec. d.C.) con nomi di religiosi come Monses

Presbiter (il prete Mosé) e Leta Presbitera (una donna prete!) e

di Hirene Conductrix Massae Trapeianae, la prima attestazione del nome

Tropea. Insieme alle epigrafi trovate nello scavo archeologico avvenuto in Largo

Duomo nel 1980, oggi visitabili presso il Museo Diocesano, Tropea vanta il

più grande e considerevole patrimonio epigrafico di età paleocristiana della

Calabria.

Nella cultura

antropologica meridionale rientrano le maschere apotropaiche ossia

quelle facce mostruose che si trovano sugli stipiti delle porte e sui balconi

per allontanare il malocchio e le energie negative, queste riflettono lo spirito

scaramantico tropeano. Presenti in molte culture, ma specialmente diffuse nel

Mezzogiorno, avevano il compito di allontanare gli spiriti maligni. La loro

iconografia è molto varia, ma di solito hanno forma antropomorfica di Satiri e

Gòrgoni in pietra o terracotta che ornavano per lo più le entrate dei templi

greci e romani. Tutto ciò richiama il teatro greco dove le maschere

avevano un ruolo importante legato alla religione e alla cultura della Magna

Graecia.

Come risulta

dagli scavi archeologici, l’uso nella regione è antico, nelle maschere

moderne vengono aggiunte le corna, per simboleggiare il diavolo. Nell’atto di

provocare vengono rappresentate con lingua penzolante, naso storto, occhi

sporgenti capelli arruffati e con le immancabili corna. Inoltre i tropeani

spesso si circondavano di diversi simboli: ferro di cavallo posizionati a

corna, scope inchiodate o corna di bue ma ormai questa tradizione nelle nuove

generazioni sta venendo meno.

Era inoltre anche diffuso inchiodare gli uccelli, preferibilmente

notturni, sugli stipiti delle porte, rito molto antico di origine romana. Si

credeva che le forze ostili trovassero così una barriera, e la casa

diventava così uno spazio protetto. Nel portale di un palazzo patrizio del

centro storico viene raffigurato il mito dell’uomo preadamita, secondo alcune

tradizioni ebraiche e cristiane, vissuto prima di Adamo. Questi uomini

presentavano tre occhi, quello posto sulla fronte rappresentava la conoscenza

divina, ma quando l’uomo cadde nel peccato perse questo status ed è per

questo che in alcune maschere è rappresentato cadente.

Altro

mascherone è quello dei Rosacroce, una confraternita di ricercatori

spirituali la cui origine risale al XIV secolo in Germania. La confraternita dei

Rosacroce insegnava la vera religione e la vera filosofia e tramandava le

scienze più segrete. Ma solo chi ne erano degni potevano superare dei

“passaggi” per ricevere l’illuminazione della conoscenza divina.

Santuario

Santa Maria dell'Isola

Sul lato nord

di Tropea, antica città del Tirreno calabrese sorta su un grosso frammento di

roccia, sorge, staccato dalla massa principale, lo scoglio di Santa Maria

dell'Isola. Un tempo tutto circondato dal mare, da qui il suo nome storico

rimasto immutato nel tempo.

Fin dall'Alto

Medioevo, l'isola fu meta di comunità monastiche, ricercatori di solitudine e

spiritualità, luogo di stimolo alla preghiera ed al raccoglimento. Nulla di

certo sappiamo della sua erezione, ma dalla ricerca di alcuni storici emerge

l'ipotesi, verosimile, che vi fosse un primo insediamento di monaci eremiti

greci.

A cavallo tra

il 1066 e il 1090 la chiesa di Santa Maria dell'Isola e alcuni territori dei

dintorni, furono donati dai Normanni all'abate di Montecassino, Desiderio,

divenuto poi papa Vittore III. A testimonianza di ciò vi è un'incisione su di

una formella della porta bronzea della Basilica di Montecassino la quale attesta

la proprietà di "Sancta Maria de Tropea cum omnibus pertinentiis

suis". Ancora oggi, il Santuario e tutto lo scoglio dell'Isola sono

proprietà dell'Abazia di Montecassino.

Effettivamente tutti i documenti visionati, raccontano

di una chiesa probabilmente di grande rilevanza che senza dubbio amministrava

cospicui beni. Narra una leggenda che in tempi remotissimi una

nave dall’Oriente approdò sull’isolotto di Tropea e non riprese più il

largo fin quando la statua lignea della Vergine non fu sbarcata.

L'effige miracolosa fu posta in una grotta, poi traslata in

una caverna sotterranea su cui nacque la basilica. Tuttavia della statua

miracolosa si sono perse le tracce.

Nel corso dei

secoli, quindi, a causa dei violenti terremoti e, probabilmente, delle varie

incursioni, il complesso ha subito vari restauri e rifacimenti tanto da non

conservare più l'assetto originario. Solamente all'interno della chiesa sono

rintracciabili alcuni elementi architettonici tipici delle epoche che il

Santuario ha attraversato.

In origine fu costruito un edificio di culto a forma

quadrata con vano centrale circondato da peribolo con volta a botte, delimitato

dal vano centrale da pilastri ed archi a conci tufacei. Del peribolo rimangono

intatti un lato e la maggior parte del secondo. Sono tutt’ora indenni anche le volte a botte nella zona

pilastrata.

In età gotica l’edificio fu restaurato e riadattato

con costruzione di ambienti con volta a crociera gotica costolana. Vi rimane una

semicrociera nel vano tra l’Altare, la Cisterna e la parte terminale

dell’edificio primitivo. A questi lavori seguì una

consacrazione del tempio come è indicato da una iscrizione ancora sul posto:

Anno Domini MCCCLXXXXVII XXIII mensis aprilis indictione quinta consecrata est

ecclesia sanctae Mariae de Insula de Tropea. Riguardano questa età alcune

sculture sepolcrali conservate anche se non in condizioni di integrità.

Qualche secolo dopo l’edificio subì una radicale

trasformazione. Fu sventrato nella parte centrale. Vi furono aggiunti i pilastri

ed archi con volta a botte. L’interno prese la forma di piccola basilica con

le irregolarità dovute alla conservazione delle parti salvabili del primitivo

edificio. L’esterno prese l’aspetto di parallelepipedo sormontato dalla

volta della navata centrale con l’estradosso allo scoperto, di effetto

stranamente arabeggiante.

Verso la fine del Seicento vi fu aggiunto un

portico che diede la

possibilità di costruire nel piano superiore una serie di stanzette per

abitazione degli eremiti.

Più tardi il portico fu in parte eliminato murando gli

archi che sono tutt’ora rilevabili sotto la muratura. Ne rimasero aperti solo

tre. Da un lato vi si ricavò la sacrestia, dall’altro il deposito. In fondo

si aprì una porta, si sventrò il muro terminale della navata centrale e della

navatella destra e si allungò la pianta della chiesa.

Nel 1810 esistevano nell’orto, nella parte nord

dell’edificio altri vani che furono poi eliminati senza lasciarvi tracce

visibili.

L'ultimo

rifacimento risale al 1908, dopo che il terremoto del 1905 ha distrutto una

parte del portico. Mentre il restauro della facciata è datato 2010-2011.

Dopo il terremoto del 1905 fu rifatta tutta la facciata

che aveva subito il crollo dell’arco centrale del portico, dandole l’aspetto

non certo felice che conserva tutt’oggi. Oggi la Chiesa, ospita le statue

della Sacra famiglia (al momento sistemate presso la chiesa del Rosario),

portate in processione in mare ad ogni 15 di agosto. Per raggiungere la Chiesa a

tre navate si accede attualmente da una ripidissima scalinata scavata nel tufo,

prima però ci si poteva inerpicare sull’isola Bella attraverso gli scogli.

Sul percorso era comunque possibile ammirare una chiesetta dedicata a San

Leonardo che però venne utilizzata dai pescatori per custodire gli arnesi.

Inoltre un bellissimo museo custodisce i segreti del Santuario.

L'attenzione,

entrando all'interno della piccola chiesa, viene rapita dalle statue

rappresentanti la Sacra Famiglia opera del Settecento, venerata tutt'oggi dalla

popolazione tropeana con una tradizionale processione in mare il 15 agosto.

La devozione

alla Madonna dell'Isola nasce, molto probabilmente, in epoca bizantina. Per

lunga tradizione sembra che i riferimenti di questo culto fossero due: uno nella

cripta esistente nella Chiesa, l'altro a metà della scalinata d'accesso, dove

vi si può ammirare una piccola edicola con la scritta in latino "locus ubi

steterunt pedes eius". Si riferisce all'uso immemorabile di portare i

sofferenti di disturbi gastrici e di stenderli sul masso retrostante. Si

racconta che numeroso erano le grazie di guarigioni.

Non conosciamo

la realtà iconografica dell'icona venerata all'Isola; sappiamo solo, da

documenti, che in un determinato periodo storico era chiamata Sancta Maria ad

Praesepe.

Oggi l'Isola è

divenuta uno degli emblemi turistici della Calabria, ed è oggetto di interesse

e ammirazione di milioni di vistatori, rapiti non solo dall'imponente Scoglio e

dalla bellezza del suo Santuario, ma anche dal complesso paesaggistico nel quale

è immerso.

Un ulteriore

contributo, infatti, è dato, oltre che dal retrostante giardino dove è

presente una vasta varietà di vegetazione mediterranea, anche dal suggestivo

panorama che si gode, in particolare al calar del sole che all'orizzonte si

spegne nelle pendici del vulcano Stromboli.

Cattedrale

di Maria Santissima di Romania

La Cattedrale

di Tropea fu eretta nel 1163 durante la dominazione normanna e consacrata

all’Assunta. Si sviluppa a pianta basilicale su tre navate, con pilastri

ottagonali e conci policromi, come da tradizione del romanico siculo-normanno. A

causa di terremoti e incendi, venne rimaneggiata più volte nel corso dei

secoli. Fu riportata al suo stile “originario” tra il 1926 e il 1931, questi

interventi, tuttavia, cancellarono quasi ogni traccia di stile barocco e

neoclassico. Sulla facciata si apre l’ingresso principale con un portale

ad archeggio sopraelevato in tufo. Il complesso absidale esterno a tre

curvature ha archeggi decorativi con pietra tufacea e lavica.

La facciata

nord è quella originale di epoca normanna, si apre un altro portale

settecentesco di ridotte proporzioni rispetto al principale, sormontato da una

struttura in pietra, che riproduce il quadro della Madonna di Romania.

Nella prima cappella di destra troviamo sepolture della famiglia Galluppi,

risalenti al 1598 e al 1651, e la tomba del filosofo Pasquale Galluppi.

Nella seconda cappella è collocato un grande Crocifisso ligneo del XV secolo e

la tomba del Beato Francesco Mottola. Andando avanti segue l’ingresso laterale

e la tomba della famiglia Gazzetta (1530).

Da qui si

accede alla sagrestia e alla sala capitolare che ospita i ritratti dei

Vescovi della Diocesi e arredi lignei settecenteschi. Proseguendo si giunge alla

cappella della Madonna delle Grazie e del S.S. Sacramento e di

Santa Domenica che ospita pregevoli altari in marmo policromi e decorazioni

del 1740. I pennacchi della volta e delle lunette ospitano tele di Giuseppe

Grimaldi raffiguranti il martirio di Santa Domenica. Uscendo dalla cappella, vi

sono l’organo e l’altare con la Madonna del Popolo, opera di Giovanni

Angelo Montorsoli, allievo del Buonarroti, scolpita nel 1555.

Sulla parete

dell’abside maggiore è collocata l’icona in legno di cedro della Vergine

Maria di Romania, opera di scuola giottesca attribuita a Lippo di Benivieni

(prima metà del XIV). La pietà popolare le attribuisce numerosi

miracoli che protessero la città da terremoti, pestilenze e dalla distruzione

bellica. Nella navata maggiore troviamo il pulpito settecentesco sotto il quale

è collocato un bassorilievo della Natività, opera di Pietro Barbalonga (1598).

Passando dalla

navata sinistra, nell’abside troviamo un pregevole tabernacolo marmoreo di

scuola toscana del XV secolo, commissionato dal Vescovo Pietro Balbo, e sopra la

statua della Madonna della Libertà in marmo carrarese (del XVII), ex

voto per l’annullamento della vendita di Tropea in favore del Principe

Vincenzo Ruffo nel 1615. Sull’uscita laterale verso nord, un bassorilievo

raffigurante la Resurrezione, attribuito al Gagini (metà del XVI secolo) e

due tondi raffiguranti l’Annunciazione, dello stesso periodo.

Culto

della Madonna di Romania - Sull’arrivo

del quadro della Madonna di Romania la leggenda tramanda che al tempo delle

lotte iconoclaste, giunse un’icona su una imbarcazione proveniente

dall’oriente bizantino sospinta da una tempesta nel porto di Tropea: per

questo venne denominata Madonna di Romania (con Romània si intendeva

l’Impero Romano d’Oriente). Riparati i danni, il capitano cercò di

ripartire, ma la nave rimase ferma. Nella stessa notte, il vescovo della città

sognò la Madonna che gli chiese di rimanere a Tropea e diventarne la

Protettrice. Il sogno si ripeté per varie notti. Alla fine il Vescovo, convocati

gli alti funzionari e i cittadini, si recò al porto a prendere il quadro

della Madonna. Non appena il quadro fu portato a terra la nave ripartì. Culto

della Madonna di Romania - Sull’arrivo

del quadro della Madonna di Romania la leggenda tramanda che al tempo delle

lotte iconoclaste, giunse un’icona su una imbarcazione proveniente

dall’oriente bizantino sospinta da una tempesta nel porto di Tropea: per

questo venne denominata Madonna di Romania (con Romània si intendeva

l’Impero Romano d’Oriente). Riparati i danni, il capitano cercò di

ripartire, ma la nave rimase ferma. Nella stessa notte, il vescovo della città

sognò la Madonna che gli chiese di rimanere a Tropea e diventarne la

Protettrice. Il sogno si ripeté per varie notti. Alla fine il Vescovo, convocati

gli alti funzionari e i cittadini, si recò al porto a prendere il quadro

della Madonna. Non appena il quadro fu portato a terra la nave ripartì.

Successivamente

la Madonna verrà ancora in sogno ad un altro vescovo, Ambrogio Cordova,

avvertendolo di un terremoto che avrebbe devastato la Calabria. Questi, il 27

marzo 1638, istituì una processione di penitenza, che coinvolse tutto il popolo

tropeano. Durante la processione si scatenò il terremoto che non procurò alcun

danno ai tropeani. Da questo avvenimento si rafforzò la devozione di Tropea per

questa Madonna, a cui i tropeani riconoscendone la sua intercessione benefica,

la proclamarono Protettrice, e tutt’oggi i tropeani ricordano quel 27 di marzo

1638.

Attribuite alla

Madonna di Romania furono anche la salvezza dall’epidemia di peste che nel

1656 si espanse in tutto il regno di Napoli e che portò migliaia di

vittime e poi, durante la seconda guerra mondiale, la non esplosione di sei

grandi ordigni bellici, due di questi custoditi nella Cattedrale di Tropea a

ricordo di quella tragedia evitata. Il 9 settembre di ogni anno,

anniversario della Incoronazione della Sacra Icona, si svolge la processione che

accompagna la venerata Immagine per le vie cittadine insieme a tutte le

confraternite religiose. La partecipazione popolare è altissima e la

devozione alla Madonna è confermata dagli innumerevoli fedeli, che nei giorni

della Novena che precede la festa, partecipano con entusiasmo e devozione,

celebrando con inni e canti le lodi alla Madre di Dio.

Chiesa

del Gesù

La Chiesa del Gesù risale

agli inizi del 1600, edificata dai Padri Gesuiti giunti a Tropea

nel 1594. L’edificio sorge sul sito dell’antica chiesa di “San

Nicola della Cattolica” (VIII-IX sec.), Cattedrale di Tropea prima del

Duomo attuale, ma di rito greco-ortodosso. Demoliti i resti dell’antica

chiesa bizantina, fu costruita la chiesa come la vediamo oggi sul disegno della

Chiesa del Gesù Nuovo a Napoli (a croce greca, con cupola e volte a botte sulle

braccia, che però non fu mai completata).

La

facciata è in stile barocco in sintonia con l’interno. Vi abbiamo

quattro lesene in rilievo sporgenti dalla parete facciale che reggono il

timpano, al cui centro si apre un finestrone con lo stemma dei Padri Gesuiti

“I.H.S”: Iesus Hominum Salvator (Gesù Salvatore degli uomini). In

mezzo alle lesene vi abbiamo quattro nicchie terminanti a gusci di conchiglia

con le statue dei maggiori Santi Dottori della Chiesa d’Occidente:

Sant’Agostino, San Gregorio Magno, Sant’Ambrogio e San Girolamo.

L’ingresso è composto da una massiccia porta a cassone ornata di croci e

rosoni in bronzo. Sopra l’altare maggiore troviamo la tela della “Circoncisione

di Gesù” attribuita a Giuseppe Schifino (1580-1640). Sui pennacchi,

sulle lunette sotto la cupola e sulle pareti di fondo vi sono effigiate le virtù

e scene bibliche a firma del pittore tropeano Giuseppe Gaetano Grimaldi

(1690-1748).

Sempre

dello stesso autore abbiamo la grande tela de “La Natività” che

si si ammira sopra il portone d’ingresso. L’opera è datata 1731 e occupa

ben 38 metri quadrati; raffigura al centro la Madonna col Bambino e intorno

scene di vita campestre e pastorale. Sulla sinistra vi abbiamo l’autoritratto

del Grimaldi mentre indica la Natività. Entrando in chiesa, sulla sinistra

troviamo il busto di Carlo Scattaretica con l’epigrafe in cui viene riportata

la sua donazione di 600 ducati nel 1676 per il rifacimento della chiesa e la

Cappella di Sant’Alfonso Maria dei Liguori (1696-1787), fondatore della

Congregazione dei Missionari Redentoristi. L’altare settecentesco è in tarsie

marmoree, fu comprato a Messina dal P. Vito Michele Di Netta e dedicato al santo

fondatore dei Redentoristi in occasione della sua canonizzazione nel 1839.

Forse

questi marmi appartenevano a chiese distrutte dal terremoto del 1783. A sinistra

di questo altare spicca la tela di San Clemente Maria Hofbauer (1750-1820)

e sulla destra il Patrono della Calabria, San Francesco di Paola (1416-1507).

Prima questa cappella era dedicata a San Nicola. La cappella che si trova

sulla destra è dedicata a San Gerardo Maiella (1726-1755). Questo altare è

un’imitazione simmetrica in stucco dell’altare di Sant’Alfonso Maria dei

Liguori. In questa cappella vi abbiamo le statue della Madonna Addolorata e il

Crocefisso, a cui originariamente la cappella era dedicata. Nella parete

sinistra troviamo la tomba del Venerabile Servo di Dio P. Vito Michele Di Netta

(1787-1849). Avanzando verso il centro della chiesa, sulla sinistra troviamo

l’altare di Sant’Ignazio di Loyola (1491-1556), fondatore dell’Ordine dei

Gesuiti. La tela, opera di Giuseppe Pascaletti (1699-1757), raffigura il santo

mentre ha una visione di Gesù che gli dice: “A Roma ti sarò

propizio”.

Ai

lati di questo altare si ammirano due tele del Grimaldi: quella di destra

raffigura Sant’Ignazio mentre scrive gli esercizi spirituali dettati dalla

Madonna, mentre quella sinistra rappresenta la morte del santo. Sopra l’altare

si ergono le statue in gesso di San Francesco Borgia (1510-1572) e San Francesco

de Geronimo (1642-1716). Al centro di questo altare, in alto, la statua della

Immacolata e sulla destra il busto di San Gennaro (+ 305). Sotto l’altare vi

è il simulacro di Santa Filomena (+ 311). Sulla destra della chiesa troviamo

l’altare di San Francesco Saverio (1506-1552), uno dei primi compagni di

Sant’Ignazio chiamato “l’apostolo delle Indie”. Sopra l’altare vi

abbiamo un’altra tela di Giuseppe Pascaletti raffigurante il santo.

Ai

lati dell’altare vi troviamo due tele del Grimaldi: sulla sinistra San

Francesco Saverio nell’atto di ricevere il crocifisso recuperato da un

granchio e sulla destra la morte del santo. Le due statue in gesso poste in alto

sull’altare rappresentano a sinistra San Stanislao Kostka col Bambino Gesù

(1550-1568) e a destra San Luigi Gonzaga (1568-1591), ambedue santi gesuiti. Il

alto al centro vi abbiamo Dio Padre. Sotto l’alare vi abbiamo la statua lignea

settecentesca del Cristo Morto che ogni anno, il Venerdì Santo, viene portata

in processione insieme a quella della Madonna Addolorata. Il grande lampadario

ottocentesco in vetro di Murano fu regalato dal conte Pasquale Gabrielli in

segno di riconoscenza ai Missionari Redentoristi.

Chiesa

della Michelizia

La chiesa della

Michelizia, sorta in onore

della Madonna della Neve, è un monumento architettonico tra i più rari della

Calabria per la sua cupola rinascimentale;

Le origini risalgono al XIII secolo dedicata a Santa

Maria della Neve, anche se è conosciuta come “Chiesa di S. Maria

Michelizia” o più semplicemente “Chiesa di Michelizia” secondo

la tradizione che la ritiene fondata da un ricco mercante siciliano di nome

Michele Milizia (da cui Michelizia) che,

in una notte di tempesta, trovandosi in pericolo in mezzo al mare, fece voto

alla Madonna della Neve che avrebbe edificato una chiesa se si fosse salvato.

Immediatamente, apparve una luce lungo la costa e il ricco navigatore si salvò,

costruendo proprio in quel luogo la chiesa in onore della Madonna della Neve.

L'edificio consta di due parti distinte anche se

accostate: la parte cupolata e la navata longitudinale. La parte più

interessante è la cupola. La sua struttura architettonica di influenza

bizantino-araba. Infatti,

la monumentalità della parte cupolata, la razionalità delle forme geometriche,

il movimento ascensionale, dal cubo sottostante al tamburo centrale, sono

elementi che creano una forma estetica di alto valore e di piena originalità.

L'edificio può essere ammirato dal porto di Tropea o dall'orto retrostante la

chiesa, che un tempo campeggiava su un grande agrumeto e forniva ai suoi

visitatori la possibilità di ammirare un paesaggio stupendo della rupe di

Tropea.

Altri

luoghi d'interesse

La chiesa di San Francesco di

Paola, fondata nel 1552,

testimonia il passaggio a Tropea di S. Francesco di Paola, che volle costruire

fuori dalle mura della città una chiesa e un convento, attualmente la chiesa si

contraddistingue per un elaborato portale granitico, il convento invece oggi è

una villa privata;

La cappella di S. Margherita

invece è un monumento

funebre del XIV sec. di notevole interesse storico, infatti presenta uno stemma

misterioso che induce gli studiosi ad attribuirlo ad una casa regnante,

purtroppo attualmente la zona, pur essendo nel centro storico, è in totale

abbandono;

La Chiesa dei Gesuiti o dei Liguorini

è una costruzione

seicentesca, la cui facciata è stata trasformata in età recente; all'edificio

è annesso l'antico collegio dei Gesuiti, che ora è diviso tra il Comune, che

vi ha sede, e i padri Liguorini;

La chiesa del Carmine, sorta nel 1569 fuori dal centro

città per generosa iniziativa del nobile tropeano Alessandro D'Aquino, fu

affidata ai padri carmelitani, annesso alla chiesa vi era un convento, che oggi

non esiste più. La chiesa del Carmine è stata modificata nel Settecento, come

testimonia l'interessante facciata e la sua splendida scalinata;

La chiesa

dell'Annunziata, costruita su volere

dell'imperatore Carlo V nel 1521 lontano dal centro storico di Tropea, è un

edificio ad una sola navata, in cui si distinguono per pregio l'altare in marmi

scuri, opera del Cinquecento con aggiunte del Seicento e il grande soffitto

rinascimentale-barocco a cassettoni.

Inoltre la città ospita, negli antichi locali del

Vescovato, il museo diocesano, contenente ori e argenti della cattedrale e

parecchie opere pittoriche, sculture e affreschi, manufatti e arredi.

Recentemente, inoltre, è stata aperta la sezione archeologica.

Un luogo divenuto il centro culturale cittadino è poi

il complesso di Santa Chiara, recentemente restaurato; esso ospita una sala

congressi nell'antica chiesa medievale, mentre le sale che furono un tempo parte

del convento delle clarisse sono state destinate al Museo civico del mare.

Numerosi e caratteristici sono gli affacci a mare,

chiamati anche villette, tra cui l'affaccio Raf Vallone o dei Sospiri, considerato

uno degli affacci più belli del Sud Italia.

Nel 2020, in occasione della festa della Repubblica,

alla presenza delle più alte autorità, è stata inaugurata la nuova piazza

della città, piazza Vittorio Veneto.

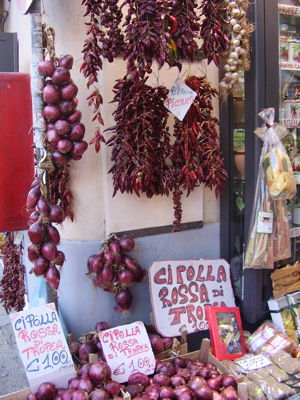

La

Cipolla Rossa

Le prime

coltivazioni della cipolla di Tropea risalgono al periodo

fenicio, quando venne introdotta nelle zone del vibonese e successivamente

nelle aree circostanti, per poi diffondersi lungo tutta la fascia del mar

Tirreno. A causa del suo forte odore distintivo e spesso poco

piacevole, la cipolla di Tropea e più in generale tutti i tipi di cipolle

sono sempre state bistrattate ed incomprese.

Tuttavia,

grazie alle qualità e potenzialità anche curative della

cipolla di Tropea, quest’ultima è riuscita nel tempo ad ottenere i meritati

riconoscimenti. Si dice addirittura che Plinio il Vecchio citi,

in un suo scritto, una certa qualità di cipolla prodotta in Calabria,

dalle particolari attività benefiche per la salute, diventando così un

prodotto indispensabile nella vita quotidiana dei romani. Conobbe un

più importante sviluppo durante il periodo borbonico, e venne così

introdotta anche sui mercati del nord Europa nei quali era sempre più

richiesta ed apprezzata. Le prime testimonianze scritte di una coltivazione

più sviluppata e redditizia sulla cipolla in Calabria si hanno

intorno alla prima metà del ‘900, con dati statistici riscontrabili all’interno

dell’Enciclopedia agraria Reda e grazie agli scambi commerciali che

la resero famosa anche nei mercati d’oltre oceano.

Le

caratteristiche specifiche della Cipolla di Tropea, che la rendono così

famosa ed apprezzata, non solo nel commercio nazionale ma anche

internazionale, sono determinate dalla particolare composizione della zona

di produzione in cui viene coltivata. Si tratta di un territorio

tipicamente sabbioso e argilloso, molto fertile e ricco di sostanze organiche,

il quale, insieme ad un microclima mediterraneo, crea le condizioni

perfette per la crescita e lo sviluppo di questo prodotto.

Questa

eccellenza del territorio viene coltivata lungo la costa tirrenica in vari

comuni delle province di Cosenza, Vibo Valentia e Catanzano, ma deve il nome a

Tropea perchè era dal suo porto che veniva spedita in tutto il mondo.

Le sue peculiarità

spiegano come sia diventata un’importantissima risorsa per l’agricoltura

calabrese non solo economica ma anche culturale; la cipolla

di Tropea infatti, per le sue singolari proprietà organolettiche ha creato

uno stretto legame con il suo territorio d’origine, che corrisponde

principalmente ai territori calabresi delle province di Vibo Valentia

e Catanzaro.

Dalla

caratteristica forma a trottola, un po’ allungata ai lati e

tondeggiante al centro, la Cipolla di Tropea è unica nel suo

genere ed è protetta dal bollino IGP, proprio per tutelare e assicurarne

la sua originalità. Nonostante non rappresenti un’alta percentuale della

produzione e del commercio calabrese, la sua appetibilità è apprezzata e ricercata

in tutto il mondo, sia sui mercati nazionali che su quelli esteri.

La preparazione

dei vivai per la crescita delle Cipolle di Tropea avviene tra

l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre; i vivai

vengono ricoperti con delle felci per proteggere la germinazione del bulbo.

Il trapianto

dei fili di cipolla, tolti dai vivai, avviene poi verso novembre e si dovrà

aspettare fino a febbraio per veder germogliare i primi cipollotti, mentre

da aprile/maggio sarà possibile raccogliere le primizie.

La Cipolla di

Tropea viene commercializzata in modi differenti:

- il cipollotto,

ad esempio viene venduto in mazzi;

- la cipolla da

consumo, che presenta dimensioni maggiori rispetto al cipollotto si trova

in commercio fresca;

- la cipolla

da serbo, invece, ha un colore violaceo e presenta bulbi disidratati,

spesso viene venduta in trecce.

Il suo

inimitabile e distintivo color rosso intenso è dato dalla

sua particolare composizione organica ricca di antocianine. Si

tratta di composti polifenolici solforati che appartengono alla

famiglia dei flavonoidi e caratterizzano il prodotto in maniera unica

e riconoscibile.

Le specificità

della cipolla rossa di Tropea sono dovute principalmente

all’interazione con l’ambiente, al tipo di terreno, e a caratteristiche

quali vicinanza con il mare, temperatura, umidità e ore di esposizione ai

raggi solari. Sembrano elementi scontati ma sono proprio le peculiarità

del territorio e del clima che conferiscono delle specifiche qualità

fisiche ed organolettiche ad un qualsiasi prodotto, cipolla di Tropea inclusa. Le specificità

della cipolla rossa di Tropea sono dovute principalmente

all’interazione con l’ambiente, al tipo di terreno, e a caratteristiche

quali vicinanza con il mare, temperatura, umidità e ore di esposizione ai

raggi solari. Sembrano elementi scontati ma sono proprio le peculiarità

del territorio e del clima che conferiscono delle specifiche qualità

fisiche ed organolettiche ad un qualsiasi prodotto, cipolla di Tropea inclusa.

Le suevarie

tipologie differiscono per forma, che può essere più

tondeggiante o allungata, e per maturazione. Quest’ultima determina tre

sottoprodotti:

- la precoce,

viene raccolta tra aprile e maggio;

- la medio-precoce è

raccolta tra maggio e giugno;

- la varietà tardiva raggiunge

maturazione nei mesi di giugno e luglio.

Anche il colore e la pezzatura possono cambiare e variare tra il rosso

intenso e quello più tenue per la prima caratteristica, mentre può essere

media o media-grossa per la seconda.

Prevalentemente

composta da acqua, la cipolla presenta uno scarso livello di

macronutrienti, nel dettaglio circa l’1% di proteine e grassi. I carboidrati

sono formati in quasi totalità da zuccheri semplici tra cui un polimero

del fruttosio che dal punto di vista nutrizionale risulta importante

per l’equilibrio della flora batterica.

Si tratta di

una fibra insolubile che permetterebbe la proliferazione di batteri della

flora bifida a scapito di quella putrefattiva, producendo benefici sulla

salute. Rilevanti sono infine alcuni elementi minerali quali potassio,

ferro, calcio e fosforo.

La cipolla,

nonostante sia poco amata per il suo odore persistente e poco

gradevole, sembrerebbe avere numerose qualità salutari. Si pensa

infatti abbia poteri afrodisiaci, caratteristiche antisettiche, diuretiche

ed anestetiche: in quest’ultimo caso ad esempio veniva utilizzata

contro le punture di medusa per ridurre il bruciore e l’infezione.

Sembrerebbe

essere un ottimo aiuto contro i reumatismi, il mal di testa, gli

ascessi, le verruche e le punture di insetti: sfregandone una parte sulla

puntura, infatti, si alleviano il dolore ed il prurito.

Evita inoltre raffreddori

ed influenze; in questo caso il consiglio è di posare una cipolla tagliata

a metà sul comodino o quanto più vicino al naso per permettere la

respirazione dei fumi salutari durante il sonno. È inoltre un buon alleato

contro il diabete, allontana il rischio tumorale e preserva dall’invecchiamento

cellulare.

La Cipolla

rossa di Tropea sprigiona il suo massimo gusto se mangiata cruda, in

insalata di pomodori, grazie alla sua polpa carnosa e croccante. Tuttavia

è possibile utilizzarla come ingrediente per sfiziose frittate o sottoforma

di confettura per delle crostate alternative. È ottima come sott’aceto,

oppure fresca come ingrediente per sughi o soffritti.

- Fonte

- https://it.wikipedia.org

- https://tropea-tourism.com/storia-e-cultura

- https://www.facebook.com/SantaMariadellIsola

|