|

L'Etna è

un complesso vulcanico siciliano originatosi nel Quaternario e

rappresenta il vulcano attivo terrestre più alto della placca

euroasiatica. Le sue frequenti eruzioni nel corso della storia

hanno modificato, a volte anche profondamente, il paesaggio circostante,

arrivando più volte a minacciare le popolazioni che nei millenni si sono

insediate intorno ad esso.

Il

21 giugno 2013 la XXXVII sessione del Comitato UNESCO, ha

inserito il Monte Etna nell'elenco dei beni costituenti il Patrimonio

dell'umanità.

L'Etna

sorge sulla costa orientale della Sicilia, entro il territorio della provincia

di Catania ed è attraversato dal 15º meridiano est, che

da esso prende il nome. Occupa una superficie di 1265 km², con un

diametro di oltre 40 chilometri e un perimetro di base di circa

135 km.

Il

vulcano è classificato tra quelli definiti a scudo a cui è

affiancato uno stratovulcano; la sua altezza varia nel tempo a causa

delle sue eruzioni che ne determinano l'innalzamento o

l'abbassamento. Nel 1900 la sua altezza raggiungeva i 3.274 m. s.l.m. e

nel 1950 i 3.326 m. Nel 1978 era stata raggiunta la quota

di 3.345 m e nel 2010 quella di 3.350 m.

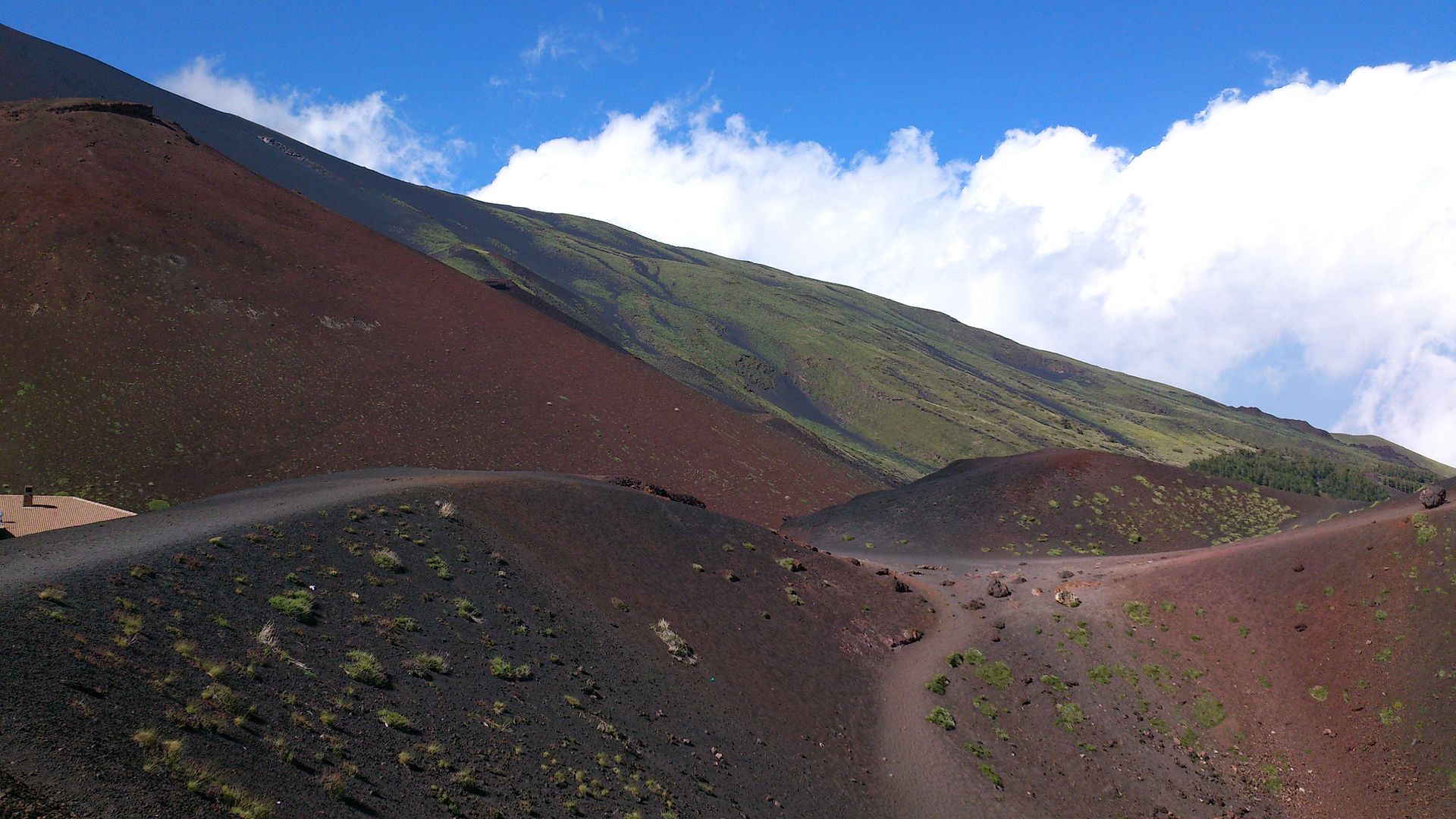

La

sua superficie è caratterizzata da una ricca varietà di ambienti che

alterna paesaggi urbani, folti boschi che conservano diverse

specie botaniche endemiche ad aree desolate ricoperte da roccia

magmatica e periodicamente soggette ad innevamento alle

maggiori quote.

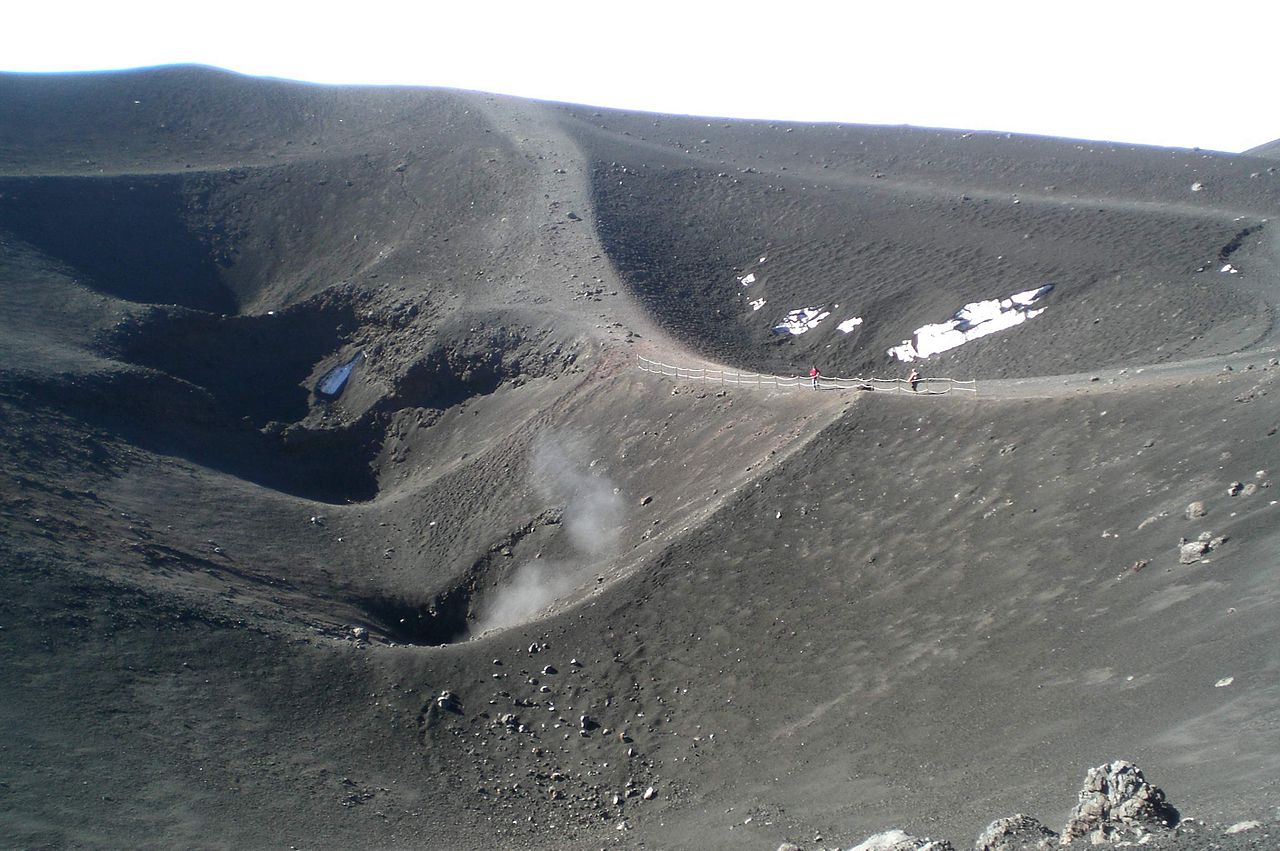

L'Etna

ha una struttura piuttosto complessa a causa della formazione, nel tempo,

di numerosi edifici vulcanici che tuttavia in molti casi sono in seguito

collassati e sono stati sostituiti, affiancati o coperti interamente da

nuovi centri eruttivi. Sono riconoscibili nella "fase moderna"

del vulcano almeno 300 tra coni e fratture eruttive. La zona risulta anche

a moderato rischio sismico per effetto anche del tremore del

vulcano.

Il

territorio del vulcano presenta aspetti molto differenti per morfologia e

tipologia in funzione dell'altitudine. Coltivato fino ai 1.000 metri s.l.m. e

fortemente urbanizzato sui versanti est e sud si presenta selvaggio e

brullo sul lato occidentale dove dai mille metri in poi predominano le

"sciare", specie nella zona di Bronte. Poco urbanizzato, ma

di aspetto più dolce, il versante nord con il predominio dei boschi al

di sopra di Linguaglossa. Il versante est è dominato dall'aspetto

inquietante della Valle del Bove sui margini della quale si

inerpicano fitti boschi.

Il

circondario ha caratteristiche che ne rendono le terre ottime per produzioni

agricole, grazie alla particolare fertilità dei detriti

vulcanici. La zona abitata e coltivata giunge quasi ai 1000 m s.l.m. mentre

le zone boschive arrivano fino ai 1500 metri. Ampie parti delle sue

pendici sono comprese nell'omonimo parco naturale.

Il

versante sud del vulcano è percorso dalla strada provinciale SP92 che

si arrampica sulla montagna fino a quasi 2.000 m di quota, generando

circa 20 km di tornanti. L'infrastruttura non permette di raggiungere

la cima in auto ma, raggiunta la stazione turistica attorno alla Funivia

dell'Etna, continua poi il suo percorso per altri 20 km circa in

direzione di Zafferana Etnea.

Oltre

i 1000 m in inverno è presente la neve che spesso dura fin

quasi all'estate. Le zone innevate sono raggiungibili agevolmente solo dai

versanti sud e nord-est su cui si trovavano anche due stazioni sciistiche (Etna

nord e Etna sud). Da quella sud, dallo storico Rifugio

Sapienza nel territorio di Nicolosi è possibile

ammirare il golfo di Catania e la valle del Simeto. Dalle piste di

Piano Provenzana a nord, in territorio di Linguaglossa, sono visibili Taormina e

le coste della Calabria.

I

primi riferimenti storici all'attività eruttiva dell'Etna si trovano

negli scritti di Tucidide e Diodoro Siculo e del poeta Pindaro; altri

riferimenti sono per lo più mitologici. Secondo Diodoro Siculo circa

3.000 anni fa, in seguito a una fase di attività violentemente esplosive

(probabilmente sub-pliniane) dell'Etna, gli abitanti del tempo, i Sicani,

si spostarono verso le parti occidentali dell'isola.

I

primi studiosi ad intuire che il vulcano fosse in realtà costituito da un

grande numero di strutture più piccole e variamente sovrapposte o

affiancate furono il Lyell, Sartorius von Waltershausen e

il Gemmellaro; questi riconobbero nell'Etna almeno due principali

coni eruttivi, il più recente Mongibello e il più antico Trifoglietto

(nell'area della Valle del Bove). Tale impostazione non venne rivista fino

agli anni sessanta quando il belga J.Klerkx (sotto la guida di Alfred

Rittmann) individuò nella predetta valle una successione di altri

prodotti eruttivi precedenti al Mongibello. Studi successivi hanno

rivelato una maggiore complessità della struttura che risulta costituita

da numerosissimi centri eruttivi con caratteristiche tipologiche del tutto

differenti.

L'attività

maggioritaria in tempi storici è stata connessa a quella del sistema

centrale, che in tempi più recenti ha interessato altre nuove bocche

sommitali: il Cratere di Nord-Est, formatosi nel 1911, la Voragine nata

all'interno del Cratere centrale nel 1945 e la Bocca Nuova originatasi

sempre al suo interno, nel 1968.

Nel

1971 si è formato il nuovo Cratere di Sud-Est. Infine, nel 2007, è

nato il Nuovo Cratere di Sud-Est che in seguito all'intensa e

frequente attività stromboliana e alle fontane di lava, tra il 2011 ed il

2013 ha assunto dimensioni imponenti raggiungendo l'altezza dei crateri

precedenti.

L'etimologia

del nome Etna è da sempre dibattuta; sembrerebbe risalire alla pronuncia

del greco antico itacista del toponimo Aitna, nome che fu

attribuito anche alle città di Katane e Inessa, che deriva dalla

parola del greco classico aitho cioè bruciare.

L'Etna era conosciuto nell'età romana come Aetna.

L'Etna

si è formato nel corso delle ere con un processo di costruzione e

distruzione iniziato intorno a 570 000 anni fa, nel periodo

Quaternario, durante il Pleistocene inferiore medio. Al suo

posto si ritiene vi fosse un ampio golfo nel punto di contatto tra la

zolla euro-asiatica a nord e la zolla africana a sud,

corrispondente alla catena dei monti Peloritani a settentrione e

all'altopiano Ibleo a meridione. Fu proprio il colossale attrito tra

le due zolle a dare origine alle prime eruzioni sottomarine di lava basaltica fluidissima

con la nascita dei primi coni vulcanici, al centro del golfo primordiale

detto pre-etneo, nel periodo del Pleistocene medio-superiore 700 000 anni

fa.

Di

tali attività restano gli splendidi affioramenti della “Riviera dei

Ciclopi” con i loro prismi basaltici, le brecce

vulcaniche vetrose e le lave a pillow della rupe di Aci

Castello, ma anche i basalti colonnari affioranti nel terrazzo fluviale

del Simeto, esteso nei versanti sud occidentale e sud orientale da

Adrano e Paternò fino alla costa Ionica. Il sollevamento tettonico

dell'area, unitamente all'accumulo dei prodotti eruttivi, determinò

l'emersione della regione e la formazione di un edificio vulcanico a

scudo che è quello che costituisce il basamento dell'attuale.

Tra

i 350.000 e i 200.000 anni fa, da una attività di

tipo fessurale, spesso anche subacquea, scaturirono lave estremamente

fluide che diedero luogo alla formazione di bancate laviche tabulari di

elevato spessore (fino a 50 m), i cui resti sono gli imponenti

terrazzamenti visibili nell'area sud occidentale dell'edificio vulcanico a

quote comprese fra i 300 ed i 600 m s.l.m..

Gli

studi sulla composizione di queste lave hanno messo in evidenza che questi

prodotti vulcanici (sia subacquei che subaerei) rappresentano le

cosiddette vulcaniti tholeiitiche basali, cioè magmi simili, anche

se con delle differenze, a quelli che vengono prodotti in aree del

mantello terrestre caratterizzate da alti gradi di fusione parziale di

grande attività distensive, tipiche delle dorsali e delle isole

oceaniche. Le tholeiiti costituiscono una percentuale assai limitata dei

prodotti dell'area etnea e sono state eruttate in più riprese a partire

da circa 500.000 anni fa, questa è infatti l'età dei più antichi

prodotti etnei. Allo stesso periodo geologico si attribuisce anche la

formazione del notevole Neck di Motta Sant'Anastasia, una rupe isolata di

lave colonnari su cui è edificato il centro storico della cittadina

etnea.

Si

ritiene che tra 200.000 e 110.000 anni fa ci fu uno spostamento

degli assi eruttivi verso nord e verso ovest con un contemporaneo

mutamento nell'attività di risalita e nei meccanismi di effusione,

accompagnati da una variazione nella composizione chimica dei magmi e nel

tipo di attività. La nuova fase eruttiva vide come protagonisti coni

subaerei che emettevano lave di tipo "alcalino". L'attività si

concentrò lungo la costa ionica in corrispondenza del sistema di faglie

dirette denominato delle Timpe. I prodotti alcalini costituiscono la

gran mole del vulcano etneo e vengono eruttati ancora oggi. La distinzione

tra i termini viene effettuata mediante i rapporti tra le percentuali di

alcuni ossidi ed in particolare SiO2 e K2O+Na2O ritenuti indicativi delle

condizioni di genesi dei magmi stessi.

Durante

il Tarantiano, 110.000-60.000 anni fa, l'attività eruttiva si sposta

dalla zona Val Calanna-Moscarello verso l'area adesso occupata dalla

depressione della Valle del Bove. Da un'attività di tipo fissurale,

come quella che ha caratterizzato le prime due fasi, si passerà

gradualmente ad un'attività di tipo centrale caratterizzata sia da

eruzioni effusive che esplosive. Questo tipo di attività porterà alla

formazione di diversi centri eruttivi. Il principale dei coni, che viene

denominato dagli studiosi Monte Calanna, è inglobato al di sotto del

vulcano. Cessata l'attività di questo, circa ottantamila anni fa entrò

in eruzione un nuovo complesso di coni vulcanici, detto Trifoglietto,

più ad ovest del precedente, che a dispetto del grazioso nome fu un

vulcano estremamente pericoloso, di tipo esplosivo caratterizzato da

eruzion pliniane polifasiche, come ad esempio il Vesuvio e Vulcano delle

isole Eolie, che emetteva lave di tipo molto viscoso. L'attività

vulcanica si spostò poi ancor più ad ovest con la nascita di un

ulteriore bocca vulcanica a cui vien dato il nome di Trifoglietto II (dai

70 ai 55.000 anni fa). Il collasso di questo edificio ha dato origine

all'immensa caldera della già citata Valle del Bove, profonda

circa mille metri e larga cinque chilometri, lasciando esposti sulle

pareti di questa gli affioramenti di rocce piroclastiche che evidenziano

lo stile particolarmente esplosivo della sua attività. L'esplosività è

probabilmente collegata alle grandi quantità di acqua nell'edificio che

vaporizzandosi frammentava il magma.

Intorno

a 55.000 anni fa circa si verifica un ulteriore spostamento dell'attività

eruttiva verso nord-ovest dopo la fine dell'attività dei centri della

Valle del Bove. È la fase detta dello stratovulcano. Tale

spostamento porterà alla formazione del più grosso centro eruttivo che

costituisce la struttura principale del Monte Etna: il "vulcano

Ellittico". Il nome Ellittico deriva dalla forma, appunto di ellisse

(2 km asse maggiore ed 1 km asse minore), della caldera che ha

segnato la fine della sua attività. I suoi prodotti, sia colate laviche

che piroclastiti, costruirono un edificio di dimensioni notevoli che,

prima del collasso calderico avvenuto 15 000 anni fa, doveva

probabilmente raggiungere i 4000 metri di altezza. Le eruzioni laterali

dell'Ellittico hanno prodotto la graduale espansione laterale

dell'edificio vulcanico attraverso la messa in posto di colate laviche che

hanno causato un radicale cambiamento dell'assetto del reticolo

idrografico principalmente nel settore nord e nord-orientale. In

quest'area le colate laviche colmarono antiche paleovallate come quella

del fiume Alcantara generando numerosi fenomeni di sbarramento

lavico del paleoalveo del fiume Simeto. L'intensa e continua attività

effusiva degli ultimi 15000 anni riempirà del tutto la caldera del

vulcano Ellittico coprendo in gran parte i suoi versanti e formando il

nuovo cono craterico sommitale. Tale attività effusiva, originata sia

dalle bocche sommitali che da apparati eruttivi parassiti, porterà alla

formazione dell'edificio vulcanico che forma il complesso in attività: il Mongibello.

Nel

corso del tempo si sono avute fasi di stanca e fasi di attività eruttiva,

con un collasso del Mongibello intorno a otto-novemila anni fa; nei

prodotti del Mongibello è stata osservata una generale transizione da

termini più antichi ed acidi (relativamente arricchiti in SiO2) a più

recenti e basici (cioè relativamente povere di SiO2) e porfirici (ricchi

di minerali cristallizzati in profondità prima dell'emissione), le lave

sono quindi ritornate ad essere di tipo fluido basaltico e si

sono formati altri coni di cui alcuni molto recenti.

L'Etna

è un vulcano attivo. A differenza dello Stromboli, che è in perenne

attività, e del Vesuvio, che alterna periodi di quiescenza a periodi

di attività parossistica, esso appare sempre sovrastato da un pennacchio

di fumo. A periodi abbastanza ravvicinati entra in eruzione iniziando in

genere con un periodo di degassamento ed emissione di sabbia

vulcanica a cui fa seguito un'emissione di lava abbastanza fluida

all'origine. Talvolta vi sono dei periodi di attività stromboliana che

attirano folle di visitatori d'ogni parte del mondo per via della loro

spettacolarità.

Nonostante

i vulcani eruttino prevalentemente dalla loro cima, da uno o più crateri

sommitali, l'Etna si caratterizza per essere uno dei pochi vulcani al

mondo in cui è stato possibile osservare a memoria d'uomo la nascita di

nuove bocche eruttive sommitali, formatesi in prevalenza nel secolo

scorso. Il vulcano attuale era costituito fino agli anni 2000

essenzialmente da 4 crateri sommitali attivi: il cratere centrale o Voragine,

il cratere subterminale di Nord-est formatosi nel 1911 (NEC), la Bocca

Nuova del 1968 (BN) e il cratere subterminale di Sud-est (del 1971).

Tuttavia,

solo nell'ultimo decennio, per la prima volta, i vulcanologi sono riusciti

ad applicare un moderno approccio multidisciplinare per monitorare la

nascita di un nuovo cratere sommitale e cercare di comprendere cosa renda

tanto instabile un vulcano come l'Etna in corrispondenza delle bocche

sommitali: alla fine del 2011 dove prima c'era un cratere a pozzo (o pit

crater) alla base orientale del SEC, si è infatti sviluppato quello

che ormai gli studiosi hanno ribattezzato Nuovo Cratere di Sud-Est (NSEC).

L'edificio vulcanico del Nuovo Cratere di Sud-Est, formatosi lungo una

frattura orientata lungo una direzione Nord-Ovest Sud-Est, è

successivamente cresciuto con grande rapidità sull'orlo di una parete a

strapiombo della Valle del Bove, alta circa mille metri, presentando

quindi una relativa instabilità che caratterizza tutto il fianco

nord-orientale del vulcano e mantiene alta l'attenzione degli scienziati.

Questi

hanno recentemente stabilito che il vulcano subisce ciclicamente nel tempo

dei fenomeni di inflazione (rigonfiamento), seguiti da deflazione

(sgonfiamento) che possono durare per un periodi di alcuni mesi fino a

qualche anno. Come riferito da Marco Neri, coordinatore del lavoro di

studi e primo ricercatore presso l'Osservatorio Etneo dell'INGV (INGV-OE),

durante un recente periodo di inflazione, «il fianco nord-orientale

dell'Etna si è deformato, seguendo traiettorie di “traslazione”

semi-circolari: la porzione sommitale si è spostata verso Nord-Est, la

parte intermedia verso Est e infine la parte distale, in prossimità del

Mare Ionio, è traslata verso Sud-Est. Lo spostamento verso Nord-Est della

parte sommitale del vulcano ha favorito l'apertura di numerose fessure

eruttive orientate in senso NO-SE (Nord-Ovest Sud-Est) e la conseguente

nascita del Nuovo Cratere di Sud-Est». La traslazione verso lo Ionio è

confermata anche dagli studi condotti dalla Open University.

Durante

l'ultima campagna di misurazioni con GPS effettuata dall'INGV nel gennaio

del 2014 si è constatato che il punto più alto del nuovo cono si era

assestato ad una quota di 3290 m s.l.m. facendone di fatto

una delle bocche sommitali più alte del grande vulcano.

L'Etna

presenta inoltre diverse piccole bocche laterali sparse a varie

altitudini, dette crateri avventizi, prodotte dalle varie

eruzioni laterali nel tempo. Esistono poi dei centri eruttivi

eccentrici caratterizzati dalla non condivisione del condotto

vulcanico con il vulcano principale, ma del solo bacino magmatico, quali i monti

Rossi e il monte Mojo.

In

genere le eruzioni dell'Etna pur fortemente distruttive delle cose, non lo

sono per le persone se si eccettuano i casi fortuiti come quello di Bronte

del 25 novembre del 1843 in cui a causa di una falda freatica la

lava esplose colpendo una settantina di persone delle quali persero la

vita almeno 36 o di palese imprudenza come nel 1979 quando

un'improvvisa pioggia di massi uccise nove turisti, avventuratisi fino al

cratere apparentemente spento, e ne ferì un'altra decina. Le fonti della

memoria storica ricordano centinaia di eruzioni di cui alcune fortemente

distruttive.

L'eruzione

più lunga a memoria storica è quella del luglio 1614. Il fenomeno

durò ben dieci anni ed emise oltre un miliardo di metri cubi di lava,

coprendo 21 chilometri quadrati di superficie sul versante settentrionale del vulcano.

Presentava una caratteristica particolare: la lava, infatti, invece di

scendere lungo la montagna spariva all'interno di grotte per poi

rispuntare molto più a valle.

Nel 1669 avvenne

l'eruzione più conosciuta e distruttiva, che raggiunse e superò,

dal lato occidentale, la città di Catania; ne distrusse la

parte esterna fino alle mura, circondando il Castello Ursino e

superandolo creò oltre un chilometro di nuova terraferma. L'eruzione fu

annunciata da un fortissimo boato e da un terremoto che

distrusse il paese di Nicolosi e danneggiò Trecastagni, Pedara,

Mascalucia e Gravina. Poi si aprì una enorme fenditura a partire dalla

zona sommitale e, sopra Nicolosi, si iniziò l'emissione di un'enorme

quantità di lava. Il gigantesco fronte lavico avanzò inesorabilmente

seppellendo Malpasso, Mompilieri, Camporotondo, San

Pietro Clarenza, San Giovanni Galermo e Misterbianco oltre

a villaggi minori dirigendosi verso il mare. Si formarono i

due coni piroclastici che sono denominati Monti Rossi, a Nord di

Nicolosi. L'eruzione durò 122 giorni ed emise un volume di lava di circa

950 milioni di metri cubi.

Nel 1892 un'altra

eruzione portò alla formazione, a circa 1800 m di quota, del

complesso dei Monti Silvestri.

Nel 1928,

ai primi di novembre, iniziò l'eruzione più distruttiva del XX secolo.

Essa portò, in pochi giorni, alla distruzione della cittadina di Mascali.

La colata fuoriuscì da diverse bocche laterali sul versante orientale del

vulcano e minacciò anche Sant'Alfio e Nunziata.

Ma

l'Etna, in passato, oltre alle sue eruzioni spettacolari, secondo uno

studio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, avrebbe

causato anche un'enorme frana con un fronte di 35 chilometri. Cadendo in

mare, questa avrebbe generato onde alte 40 metri: un fenomento mai

accaduto prima a memoria d'uomo.

E'

stato chiamato lo tsunami dimenticato. Sarebbe stato causato, appunto, da

un'eruzione dell'Etna o da un terremoto. E' stato scoperto grazie alle

capacità e all'impegno degli esperti dell'Istituto che, attraverso studi

batimetrici e sondaggi del fondo marino, hanno potuto ricostruire questo

terribile evento che risalirebbe a circa 8.000 anni fa. In soli dieci

minuti la gigantesca massa di roccia franata riuscì a raggiungere lo

Ionio, arrivando fino a 20 chilometri dalla costa: questo ha creato un

muro d'acqua impressionante, possiamo solo immaginare la distruzione che

ha portato sulle coste del Mediterraneo.

E'

stato calcolato che lo tsunami avrebbe viaggiato tra i 200 e i 700

chilometri l'ora. Avrebbe raggiunto in brevissimo tempo le coste della

Calabria e della Puglia, di Malta ma anche dell'Albania e della Grecia,

dove le onde sarebbero arrivate dopo circa due ore e mezza con un'altezza

ridotta a 10-15 metri. Le onde avrebbero raggiungo anche il Nordafrica e

il Medio Oriente, Libano e Palestina compresi. Una parte, infine, avrebbe

colpito, di rimbalzo, anche le coste del Sud della Sicilia.

L'eruzione

del 5 aprile del 1971 ebbe inizio a quota 3050 da una voragine

dalla quale l'emissione di prodotti piroclastici formò il cono

sub-terminale di Sud-est. Vennero distrutti l'Osservatorio Vulcanologico e

la funivia dell'Etna. Ai primi di maggio si aprì una lunga fenditura

a quota 1800 m s.l.m. che raggiunse Fornazzo e

minacciò Milo. La lava emessa fu di 75 milioni di metri cubi.

L'eruzione

del 1981 ebbe inizio il 17 marzo e si rivelò abbastanza

minacciosa: in appena poche ore si aprirono fenditure da quota 2550 via

via fino a 1140. Le lave emesse, molto fluide, raggiunsero e tagliarono la Ferrovia

Circumetnea; un braccio si arrestò appena 200 metri prima di Randazzo.

Il fronte lavico tagliò la strada provinciale e la Ferrovia

Taormina-Alcantara-Randazzo delle Ferrovie dello Stato, proseguendo fino

alle sponde del fiume Alcantara. Si temette la distruzione della

pittoresca e fertile vallata, ma la furia del vulcano si arrestò

alla quota di 600 m.

Il 1983 è

da ricordare oltre che per la durata dell'eruzione, 131 giorni, con 100

milioni di metri cubi di lava emessi (che distrussero impianti sciistici,

ristoranti, altre attività turistiche, nuovamente la funivia dell'Etna e

lunghi tratti della S.P. 92), anche per il primo tentativo al mondo di deviazione per

mezzo di esplosivo della colata lavica. L'eruzione si presentava

abbastanza imprevedibile, con numerosi ingrottamenti ed emersioni di lava

fluida a valle, che fecero temere per i centri abitati di Ragalna,

Belpasso e Nicolosi. Pur tra molte polemiche, e divergenze tra gli

studiosi, vennero praticati, con notevole difficoltà, date le altissime temperature che

arrivavano a rovinare le punte da foratura, decine e decine di fornelli

per consentire agli artificieri di immettere le cariche esplosive. La

colata venne parzialmente deviata; l'eruzione ebbe comunque termine di lì

a poco.

Il

14 dicembre del 1991 ebbe inizio la più lunga eruzione del

XX secolo (durata 473 giorni), con l'apertura di una frattura

eruttiva alla base del cratere di Sud-est, alle quote da 3100 m a

2400 m s.l.m. in direzione della Valle del Bove.

L'esteso campo lavico ricoprì la zona detta del Trifoglietto e si diresse

verso il Salto della Giumenta, che superò il 25 dicembre 1991 dirigendosi

verso la Val Calanna. La situazione fu giudicata pericolosa per la città

di Zafferana Etnea e venne messa in opera una strategia di

contenimento concertata tra la Protezione civile e il Genio dell'Esercito.

In venti giorni venne eretto un argine di venti metri d'altezza che, per

due mesi, resse alla spinta del fronte lavico. La tecnica fu quella

dell'erezione di barriere in terra per mezzo di lavoro ininterrotto di

grandi ruspe ed escavatori a cucchiaio.

Questa

tecnica in seguito si rivelerà efficace nel tentativo di salvataggio del

rifugio Sapienza e della stazione turistica di Etna Sud nel corso

dell'eruzione 2001, e sarà oggetto di studio da parte di équipe

internazionali, tra cui esperti giapponesi. Tutto si rivelò efficace

nel rallentare il flusso lavico guadagnando tempo ma ancora una volta non

risolutivo in caso di persistenza dell'evento eruttivo. Furono chiamati

gli incursori della Marina che operarono nel canale principale, a quota

2200 m, con cariche esplosive al plastico (C4) e speciali cariche

esplosive cave per deviare il flusso di lava nel canale d'invito ed

inviarla così nella valle del Bove, riportando la posizione del fronte

lavico a quella di circa sei mesi prima. L'operazione riuscì

perfettamente, utilizzando una carica di C4 pari a 7 tonnellate e 30

cariche cave; il tutto, fatto esplodere in rapidissima successione, fece

crollare il diaframma che separava il magma dal canale d'invito.

Successivamente venne ostruito con grandi macigni di pietra lavica il

canale principale che scendeva pericolosamente verso Zafferana Etnea.

L'Etna

è meta ininterrotta delle visite di turisti interessati al vulcano e alle

sue manifestazioni in quanto si tratta di uno dei pochi vulcani attivi al

mondo ad essere facilmente accessibile. Sono presenti infatti anche guide

specializzate e mezzi fuoristrada che in sicurezza portano i visitatori

fino ai crateri sommitali.

Sull'Etna

è presente l'Osservatorio astronomico di Serra la Nave, una struttura

dedicata all'osservazione del cielo sul visibile.

La

peculiarità della montagna, un vulcano, interessato da fenomeni

improvvisi, quali tremori e sismi, le sue attività piroclastiche ed

effusive, l'associazione con il fuoco, hanno ingenerato nel corso dei

tempi l'idea che fosse dimora di divinità. Sono sorti pertanto santuari e

luoghi di culto sia sulle pendici che nelle alture più scoscese.

Le

eruzioni regolari della montagna, a volte drammatiche, l'hanno resa un

soggetto di grande interesse per la mitologia greca e romana e

le credenze popolari che hanno cercato di spiegare il comportamento del

vulcano tramite i vari dèi e giganti delle leggende

romane e greche.

A

proposito del dio Eolo, il re dei venti, si diceva che avesse

imprigionato i venti sotto le caverne dell'Etna. Secondo Esiodo e

il poeta Eschilo, il gigante Tifone fu confinato nell'Etna

e fu motivo di eruzioni. Un altro gigante, Encelado, si ribellò

contro gli dei, venne sconfitto da Atena e sepolto sotto un

enorme cumulo di terra che la dea raccolse dalle coste del continente.

Encelado soccombette, si appiattì e divenne l'isola di Sicilia. Si

racconta che il suo corpo sia disteso sotto l'isola con la testa e la sua

bocca sotto l'Etna che sputa fuoco ad ogni grido del gigante. Di Encelado

sepolto sotto l'Etna parla pure Virgilio. Su Efesto o Vulcano,

dio del fuoco e della metallurgia e fabbro degli dei,

venne detto di aver avuto la sua fucina sotto l'Etna e di aver domato il

demone del fuoco Adranos e di averlo guidato fuori dalla

montagna, mentre i Ciclopi vi tenevano un'officina di forgiatura

nella quale producevano le saette usate come armi da Zeus. Si

supponeva che il "mondo dei morti" greco, il Tartaro, fosse

situato sotto l'Etna.

Si

racconta che Empedocle, un importante filosofo presocratico e

uomo politico greco del V secolo a.C., si gettò nel cratere del

vulcano per scoprire il segreto della sua attività eruttiva. Il suo corpo

sarebbe stato in seguito restituito dal mare al largo della costa

siciliana, anche se in realtà sembra che sia morto in Grecia.

Si

dice che quando l'Etna eruttò nel 252, un anno dopo il martirio di santa

Agata, il popolo di Catania prese il velo della Santa, rimasto intatto

dalle fiamme del suo martirio, e ne invocò il nome. Si dice che a seguito

di ciò l'eruzione finì, mentre il velo divenne rosso sangue, e che per

questo motivo i devoti invocano il suo nome contro il fuoco e fulmini.

Re

Artù risiederebbe, secondo la leggenda, in un castello sull'Etna, il

cui celato ingresso sarebbe una delle tante e misteriose grotte che la

costellano. Il mitico re dei Britanni appare anche in una leggenda, quella

del cavallo del vescovo, narrata da Gervasio di Tilbury.

Secondo una leggenda inglese l'anima della regina Elisabetta I

d'Inghilterra risiederebbe nell'Etna, a causa di un patto che lei

avrebbe fatto col diavolo in cambio del suo aiuto per governare

il regno.

Grotta

del Gelo

Fuoco e

ghiaccio che riescono a convivere in una montagna magica. Dopo ore di

camminata sulle pendici, si può raggiungere l'ingresso di una caverna.

Il caldo

dell'esterno diventa rapidamente solo un ricordo. Basta fare pochi passi e

ci si rende conto di trovarsi realmente in un ghiacciaio sotterraneo. E'

stato accertato che questa grotta si è formata durante la colata lavica

del 1614. La lava più esterna, solidificandosi rapidamente, ha creato una

vera e propria volta, proteggendo il flusso che continuava per chilometri.

La

Grotta del Gelo è un canale di scorrimento lavico, ovvero un vero e

proprio tunnel prodotto dal transito di flussi lavici poco viscosi. La

lava, generalmente, fluisce da un condotto vulcanico con una temperatura

tra gli 800°C e 1200°C, variabile a seconda della sua composizione

chimica, ossia quantità e tipologia di elementi disciolti, e perde calore

sin dal primo contatto con l’aria.

Raffreddandosi,

le parti esterne della colata solidificano formando una volta, al di sotto

della quale la lava, distaccandosi, continua a fluire. Successive fasi di

raffreddamento e distacco danno origine a strutture tubolari, cave, di

dimensione variabile e denominate condotti di scorrimento lavico.

L'età

esatta della Grotta del Gelo non è conosciuta. Tuttavia, la formazione

del condotto è avvenuta durante la più lunga eruzione della storia

moderna dell’Etna, durata dal 1614 al 1624, in cui si stima che oltre 1

milione di km3 di materiale effusivo sia stato riversato lungo il versante

Nord del vulcano.

La

Grotta del Gelo si sviluppa in direzione nord per una lunghezza di 109 m.

È suddivisa in una parte iniziale, una mediana e una coda, che si

susseguono con un dislivello totale di circa 21 m. In alcuni punti, la

volta del condotto raggiunge i 5 metri di altezza. La massa glaciale

ricopre più del 30% della cavità e deriva dall’accumulo di neve e

ghiaccio per oltre 300 anni. Il ghiaccio raggiunge spessori fino ai 2

metri e tra le componenti più suggestive, numerose stalattiti e

stalagmiti si dipartono dalla volta e dal pavimento del condotto.

La

porzione iniziale e quella mediana presentano uno strato di ghiaccio sul

pavimento che ostacola il deflusso di acque d’infiltrazione, favorendo

la formazione di uno stagno. Poiché prossime all’entrata, queste due

zone sono maggiormente suscettibili agli scambi d’aria con l’esterno e

ai cambiamenti climatici stagionali. Nella stagione estiva, infatti,

fenomeni di ruscellamento, o infiltrazione di acque esterne,

contribuiscono al raggiungimento di temperature anche superiori ai 2°C

nella testa del condotto, causando la fusione dei ghiacci. Al contrario,

la parte terminale della cavità mantiene temperature annuali inferiori

allo zero. È in questa zona che la massa glaciale è preservata durante

tutto l’anno.

La grotta

del gelo è realmente unica: nessuno conosce esattamente il suo svuluppo,

così come nessuno ne ha mai raggiunto il cfondo. Sia il pavimento sia le

pareti sono ghiacciate. E' tutto estremamente affascinante; si ipotizza

che il ghiacciaio si sviluppi per circa 150 metri all'interno di questa

grotta, ma lo sbocco è sconosciuto, nessuno ne ha mai individuato

l'esatta posizione.

Non

esiste in Europa un ghiaciaio così, per di più all'interno di un

vultcano. Solo l'Etna, solo la Sicilia, può offrire uno spettacolo del

genere, un fenomento unico e affascinante in una terra ricca di risorse e

di contraddizioni

Agosto

2019

|