|

La

storia

di

una

città

è

fatta

(anche)

dai

suoi

nomi:

nel

nostro

caso,

alla

greca

Akràgas

seguono

la

romana

Agrigentum,

la

Girgenti

araba

e

normanna

e

infine,

dal

1927,

la

moderna

Agrigento

dei

nostri

giorni.

Un

unico

nome

in

forme

diverse

è

certamente

il

segno

di

una

storia

lunga

e

gloriosa,

ma

anche

complessa

e

tormentata,

ricca

assieme

di

gloria

e

di

contraddizioni.

La

colonia

greca

di

Akràgas,

secondo

la

tradizione,

fu

fondata

nel

582

a.C.

dagli

abitanti

di

Gela,

a

sua

volta

edificata

cent'anni

prima

da

coloni

di

stirpe

dorica

provenienti

da

Rodi

e

Creta.

La

tradizione

ci

ha

tramandato

anche

i

nomi

dei

due

uomini,

Aristonoo

e

Pistilo,

che

avrebbero

guidato

i

coloni

e

cui

spetterebbe

quindi

il

titolo

di

ecisti

cioè,

in

greco,

"fondatori"

della

città.

La

fase

più

antica

della

storia

di

Agrigento

è

legata

al

dominio

di

alcuni

tiranni,

sulla

cui

biografia

spesso

la

verità

storica

si

mescola

alla

leggenda.

Il

primo

è

Falaride,

che

sarebbe

stato

tiranno

della

città

per

oltre

quindici

anni,

fra

il

572

e

il

556

a.C.

Originario

secondo

alcune

fonti

dell'isola

greca

di

Astipalea

(oggi

Stampalia),

secondo

altre

rampollo

di

una

nobile

famiglia

di

Rodi,

giunse

ad

Agrigento

quando

la

città

era

ancora

un

gigantesco

cantiere

e

vi

esercitò

l'incarico

di

esattore

delle

imposte.

Ottenuto

un

importante

appalto

per

la

costruzione

del

tempio

di

Zeus

sull'acropoli,

Falaride

utilizzò

il

denaro

ricevuto

dalla

città

per

assoldare

un

piccolo

esercito

personale,

di

cui

si

servì

per

prendere

il

potere.

Potere

che

avrebbe

esercitato

con

il

pugno

di

ferro,

non

senza

una

buona

dose

di

sadismo.

La

leggenda

più

famosa

tramandata

su

di

lui

è

quella

che

riguarda

la

statua

di

bronzo

raffigurante

un

toro

a

grandezza

naturale,

vuota

all'interno

e

dotata

di

uno

sportello,

di

cui

si

sarebbe

servito

per

eliminare

gli

oppositori.

Questi

venivano

chiusi

all'interno

della

statua

collocata

sopra

un

falò

acceso,

fino

a

morire

fra

atroci

tormenti,

ustionati

dal

metallo

arroventato.

Ma

non

basta:

la

leggenda

vuole

che

il

tiranno

avrebbe

provato

un

particolare

piacere

nell'ascoltare

le

loro

grida

disperate,

grida

che

il

metallo

avrebbe

trasformato

in

suoni

simili

al

muggito

di

un

toro.

Fra

le

opere

pubbliche

più

significative

intraprese

da

Falaride

ci

fu

la

costruzione

della

prima

cinta

di

mura,

che

con

il

tempo

raggiunse

un'estensione

di

ben

dodici

chilometri.

Dotate

di

nove

porte,

le

mura

di

Agrigento

seguivano

sostanzialmente

la

conformazione

naturale

del

terreno,

in

quanto

Agrigento

venne

costruita

su

una

piattaforma

rocciosa

che

in

diversi

punti,

specialmente

a

sud,

si

eleva

a

strapiombo

sulla

piana

circostante.

Dopo

la

morte

di

Falaride,

nel

555

a.C,

Agrigento

attraversò

un

periodo

di

governo

oligarchico,

durato

quasi

settant'anni,

del

quale

abbiamo

scarse

notizie.

Sembra

che

in

questa

fase

il

potere

sia

stato

esercitato

da

una

"Assemblea

dei

Mille",

mentre

in

città

veniva

progressivamente

affermandosi

il

potente

clan

degli

Emmenidi,

che

nel

488

a.C.

presero

il

potere

con

l'inizio

della

tirannia

diTerone.

Secondo

la

tradizione,

Terone

rimase

al

potere

per

quasi

vent'anni

(fino

alla

morte,

nel

472

a.C),

riprendendo

in

politica

estera

l'approccio

aggressivo

di

Falaride,

espandendo

il

territorio

controllato

da

Agrigento

verso

Gela,

Selinunte

e

Himera.

Queste

mire

espansioniste

furono,

tuttavia,

accompagnate

da

un'accorta

strategia

diplomatica

che

culminò

con

il

doppio

matrimonio

tra

sua

figlia

e

Gelone,

tiranno

prima

di

Gela

e

successivamente

di

Siracusa,

il

quale

gli

offri

la

mano

della

nipote.

Ma

nel

frattempo

una

nuova

minaccia

incombeva

sull'intero

mondo

greco:

guidati

dal

re

Serse,

i

Persiani

erano

intenzionati

a

invadere

la

Grecia.

Questo

progetto,

dopo

la

vittoria

alle

Termopili,

fu

vanificato

dalla

sconfitta

nella

battaglia

navale

di

Salamina,

nel

480

a.C.

Contemporaneamente

Cartagine,

che

controllava

la

parte

occidentale

della

Sicilia

e

aveva

il

suo

centro

nevralgico

nella

colonia

di

Palermo,

decise

di

scendere

in

guerra

contro

le

colonie

greche

dell'isola

per

ottenerne

il

controllo.

La

battaglia

decisiva

si

svolse

sulla

terraferma,

nei

pressi

dell'antica

Himera.

Anche

in

questo

caso,

come

a

Salamina,

la

vittoria

arrise

ai

Greci

e

permise

ad

Agrigento,

nonostante

i

rapporti

con

Siracusa

non

fossero

sempre

sereni,

di

assurgere

al

ruolo

di

grande

potenza

all'interno

della

Sicilia.

Nei

pressi

del

tempio

di

Eracle

sorge

un

monumento

che

per

secoli

la

fantasia

popolare

identificò

con

la

tomba

di

Terone:

in

realtà

si

tratta

di

un

edificio

di

età

romana. Nei

pressi

del

tempio

di

Eracle

sorge

un

monumento

che

per

secoli

la

fantasia

popolare

identificò

con

la

tomba

di

Terone:

in

realtà

si

tratta

di

un

edificio

di

età

romana.

Alla

morte

di

Terone,

nel

472

a.C.,

il

potere

ad

Agrigento

passò

nelle

mani

del

figlio

Trasideo,

cui

il

padre

aveva

in

precedenza

assegnato

il

governo

di

Himera.

Secondo

lo

storico

Diodoro

Siculo,

il

suo

potere

sarebbe

durato

solamente

pochi

mesi:

sconfitto

in

battaglia

da

Cerone,

tiranno

di

Siracusa,

fu

deposto

e

la

tirannide

sostituita

da

un

governo

oligarchico.

Iniziò

allora

un

periodo

piuttosto

confuso

della

storia

agrigentina,

sul

quale

le

fonti

antiche

non

offrono

molte

certezze.

Quel

che

sappiamo

è

che

alla

prosperità

economica

si

accompagnò

un

clima

politico

molto

teso

all'interno

della

città,

a

causa

degli

scontri

tra

fazione

oligarchica

e

fazione

democratica.

A

questo

periodo,

caratterizzato

da

grande

prosperità

economica,

risale

l'edificazione

dei

templi

dedicati,

secondo

la

tradizione,

a

Giunone,

ad

Asclepio,

a

Vulcano

e

alla

Concordia.

Secondo

lo

storico

Diodoro

Siculo,

in

quest'epoca

la

città

arrivò

a

contare

duecentomila

abitanti,

di

cui

almeno

ventimila

erano

cittadini

con

pieni

diritti.

Dopo

la

fallita

spedizione

ateniese

contro

Siracusa

dell'anno

415

a.C,

sull'isola

si

impose

progressivamente

l'egemonia

di

Cartagine,

che

conquistò

Himera

nel

409

a.C.

e

nel

406

espugnò

e

distrusse

la

stessa

città

di

Agrigento.

Nei

decenni

successivi

la

città

cercò

faticosamente

di

recuperare

il

prestigio

perduto,

dapprima

alleandosi

con

Siracusa

contro

Cartagine

in

un

lungo

conflitto

dagli

esiti

alterni.

La

rifondazione

di

Agrigento

fu

guidata

secondo

la

tradizione,

da

Magillo

e

Feristo

a

capo

dei

coloni

provenienti

da

Elea

(nell'attuale

provincia

di

Salerno).

A

seguito

di

questi

eventi

la

città

conobbe

una

nuova

fase

di

fioritura

economica

e

architettonica,

testimoniata

dai

ritrovamenti

archeologici

relativi

al

cosiddetto

"quartiere

ellenistico-romano";

per

quanto

riguarda

invece

l'edilizia

pubblica,

sempre

a

quest'epoca

risalgono

le

nuove

sedi

del

governo

cittadino,

destinate

ad

accogliere

l'assemblea

dei

cittadini

e

il

"governo"

della

città.

Il

III

secolo

a.C.

fu

un

periodo

determinante

per

la

storia

di

Agrigento.

Ebbe

inizio

con

un

avvenimento

di

grande

importanza

simbolica,

cioè

la

distruzione

della

madrepatria

Gela

nel

282

a.C.

ad

opera

del

tiranno

Finzia

e

proseguì

con

la

sconfitta

subita

ad

opera

dell'esercito

siracusano

nel

280.

A

quest'epoca

risalgono

alcune

guerre

fra

Roma

e

Cartagine,

note

come

Prima

(264-241

a.C.)

e

Seconda

guerra

punica

(218-202

a.C);

Agrigento

scelse

l'alleanza

con

i

vecchi

nemici

cartaginesi,

e

ne

pagò

le

conseguenze.

Nel

262

a.C,

infatti,

fu

cinta

d'assedio

da

due

eserciti

consolari

che

riuscirono

a

conquistarla

dopo

sette

duri

mesi

d'assedio,

nel

corso

dei

quali

i

Romani

subirono

anche

un

attacco

cartaginese

dall'esterno,

che

riuscirono

tuttavia

a

respingere

riportando

una

vittoria

decisiva

in

quella

che

è

nota

come

"battaglia

di

Agrigento

".

La

città

fu

abbandonata

al

saccheggio

e

più

di

20.000

dei

suoi

abitanti

furono

venduti

come

schiavi.

Il

poco

che

sopravvisse

fu

a

sua

volta

distrutto

dai

Cartaginesi

allorché

ripresero

la

città

nel

255

a.C.

Nel

corso

della

Seconda

guerra

punica

Roma

dovette

di

fatto

riconquistare

e

pacificare

nuovamente

l'intera

Sicilia,

occupata

dagli

eserciti

cartaginesi

nel

213

a.C.

La

riconquista

di

Agrigento

da

parte

del

console

Marco

Valerio

Levino,

nel

210

a.C,

costituì

di

fatto

l'ultimo

atto

della

campagna;

la

città

fu

nuovamente

saccheggiata

dai

legionari

e

ancora

una

volta

moltissimi

cittadini

furono

venduti

come

schiavi.

Proprio

a

Levino,

secondo

alcune

fonti,

si

deve

l'avvio

della

trasformazione

del

territorio

di

Agrigento,

così

come

dell'intera

Sicilia,

in

quello

che

verrà

poi

chiamato

il

"granaio

di

Roma".

Proprio

l'agricoltura,

assieme

al

commercio,

consentirono

alla

città

di

mantenere

una

discreta

prosperità

nel

corso

degli

ultimi

due

secoli

della

repubblica.

Prosperità

che

conobbe

di

fatto

solo

tre

battute

d'arresto

significative.

Le

prime

due

in

occasione

delle

rivolte

degli

schiavi

che

sconvolsero

l'intera

Sicilia

fra

il

136

e

il

132

a.C.

e

poi

nuovamente

fra

il

104

e

il

99

a.C;

la

terza

nel

corso

dei

tre

anni,

fra

il

73

e

il

71

a.C,

in

cui

fu

propretore

dell'isola

il

famigerato

Gaio

Licinio

Verre,

il

quale

si

macchiò

di

soprusi

e

ruberie

di

ogni

genere.

A

seguito

delle

prove

a

suo

carico

raccolte

da

Cicerone

in

occasione

del

processo

che

i

Siciliani

gli

intentarono

nell'anno

70,

Verre

abbandonò

Roma

e

l'Italia

prima

ancora

della

sentenza,

rinunciando

alle

sue

ambizioni

politiche.

Fra

le

vittime

dei

suoi

saccheggi

di

opere

d'arte

c'era

anche

Agrigento,

cui

il

propretore

aveva

sottratto

una

statua

in

marmo

di

Apollo

ospitata

nel

tempio

di

Asclepio.

Solo

la

pronta

reazione

dei

cittadini

aveva

invece

impedito

il

furto

della

statua

in

bronzo

di

Eracle,

realizzata

dal

grande

artista

Mirane

nel

V

secolo

a.C.

e

conservata

nel

tempio

consacrato

all'eroe.

Senza

contare

le

centinaia

di

"appropriazioni

indebite"

perpetrate

all'interno

di

case

private.

Con

l'avvento

al

potere

di

Augusto,

quarantanni

più

tardi,

si

ebbe

la

piena

assimilazione

al

nuovo

regime

imperiale

della

città

di

Agrigento,

elevata

al

rango

di

municipium:

i

suoi

cittadini

ottennero

in

tal

modo

la

cittadinanza

romana.

In

questa

fase

la

città

conobbe

una

notevole

prosperità

economica

grazie

all'agricoltura,

all'allevamento,

alle

attività

estrattive

legate

in

particolare

allo

sfruttamento

delle

miniere

di

zolfo

e,

naturalmente,

alla

presenza

del

suo

porto,

uno

dei

pochi

che

sorgeva

sulla

costa

meridionale

dell'isola.

La

ricchezza

raggiunta

dall'aristocrazia

terriera

ed

imprenditoriale

della

città

è

testimoniata

in

particolare

da

diverse

abitazioni

private,

scoperte

dagli

archeologi,

nonché

di

alcune

tombe

della

grande

necropoli

che

sorse

a

sud

della

Valle

dei

Templi.

Con

il

tardo

impero

e

poi

la

successiva

della

caduta

dell'impero

d'occidente,

nel

476

d.C,

iniziò

infine

la

decadenza

della

città,

testimoniata

storicamente

e

archeologicamente

dal

fatto

che

gran

parte

dell'antica

area

urbana

venne

progressivamente

abbandonata

e

gli

abitanti

si

ritirarono

sulla

collina

di

Girgenti,

nell'angolo

nord-occidentale

della

città.

A

partire

dall'anno

828-829,

quando

fu

conquistata

dagli

arabi,

Agrigento

conobbe

una

momentanea

rinascita

economica

e

demografica,

unita

ad

un

profondo

riassetto

della

struttura

urbana.

I

nuovi

occupanti

ne

fecero

la

loro

capitale

ribattezzandola

Gergent,

Girgenti,

nome

che

la

città

mantenne

fino

al

1927.

Conquistata

dai

Normanni

nel

1087,

l'anno

successivo

la

città

venne

elevata

a

sede

vescovile

con

la

nomina

a

vescovo

di

Gerlando

di

Besancon

che

resse

la

diocesi

per

dodici

anni

(1088-1100).

Durante

il

suo

episcopato

fu

promotore

non

solo

della

costruzione

della

Cattedrale

(1096-1102),

che

venne

edificata

nell'area

più

rilevante

della

città

e

dedicata

alla

Vergine

e

a

San

Giacomo,

ma

anche

della

fortificazione

del

castello

di

Agrigento

da

cui

successivamente

la

città

prese

nome.

Proclamato

santo

nel

1159,

divenne

patrono

della

città

e

a

lui

venne

dedicata

la

Cattedrale.

Successivamente,

nel

corso

del

secolo

XIV

le

potenti

famiglie

dei

Chiaramonte

e

dei

Montaperto

costruirono

una

nuova

cinta

di

mura

al

cui

interno

furono

ospitati

i

conventi

di

San

Francesco

e

San

Domenico.

Una

nuova

fase

di

incremento

demografico

e

di

espansione

urbana

si

ebbe

a

partire

dal

secolo

XVIII;

l'elevazione

di

Girgenti

a

capoluogo

di

provincia,

nel

1817,

sancì

di

fatto

l'avvenuta

rinascita

di

questa

antica

e

gloriosa

città.

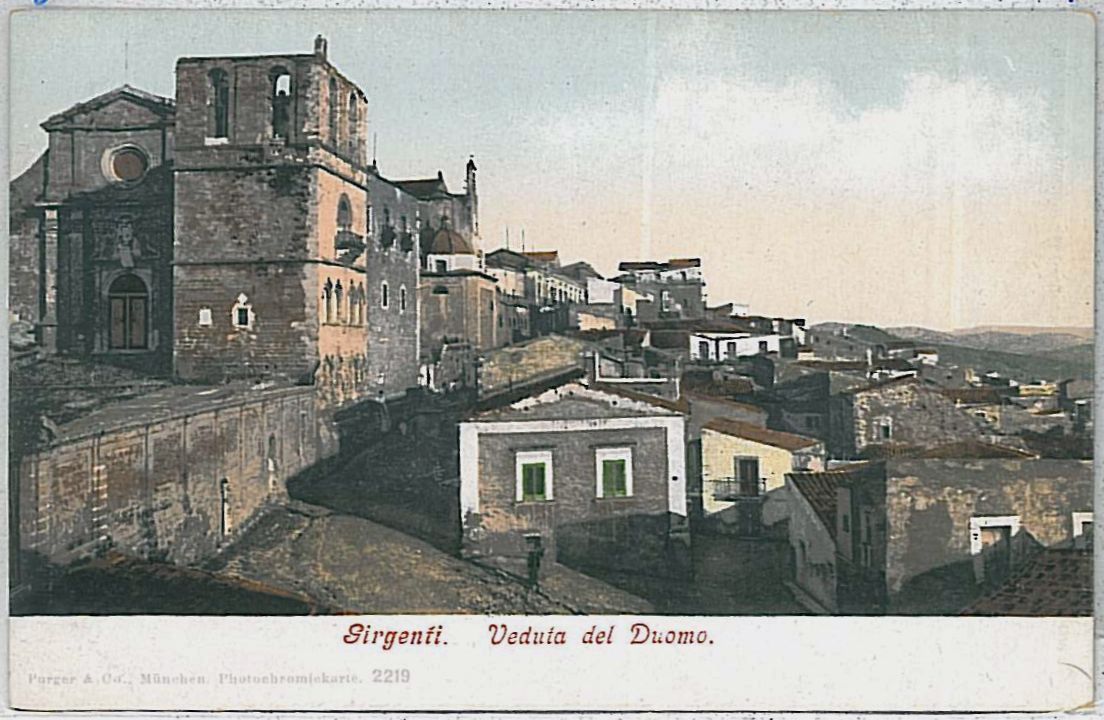

Centro

storico

Il centro

storico

di

Agrigento è

individuabile

sulla

sommità

occidentale

della

collina

dell'antica

Girgenti.

Risalente

all'età

medioevale

del

XI

e

XV,

conserva

ancora

oggi

vari

edifici

medioevali

(chiese,

monasteri,

conventi

e

palazzi

nobiliari).

Da

aprile

del 2016 è

tornato

a

chiamarsi

ufficialmente Girgenti,

toponimo

dell'intera

città

dismesso

nel 1927 su

volere

di Benito

Mussolini.

Nel

centro

storico

sono

custodite

significative

testimonianze

dell'arte

arabo-normanna,

tra

cui

in

particolare

la

cattedrale

di

San

Gerlando,

il

Palazzo

Steri

sede

del

seminario,

il

palazzo

vescovile,

la

Basilica

di

Santa

Maria

dei

Greci

ed

il

complesso

monumentale

di

Santo

Spirito

e

le

porte

delle

cinta

muraria.

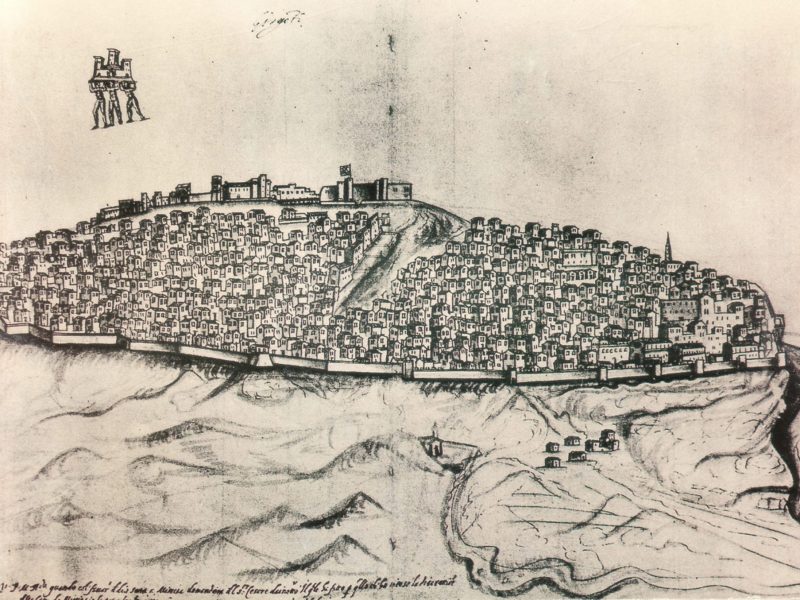

Dal

disegno

di

autore

Anonimo

del

1584,

tratta

dall'Atlante

Storico

della

Sicilia di

L.

Dufour,

si

rileva

una

rara

immagine

della

città

medievale,

circondata

da

una

cinta

muraria

e

da

un

tessuto

urbano

poco

differenziato.

In

alto

spiccano

i

più

importanti

edifici

quali

lo

Steri,

la

Cattedrale,

il

Castello,

la

Chiesa

di

Santa

Maria

dei

Greci.

Al

centro

si

nota

un

burrone

che

taglia

a

metà

il

Colle,

detto

della

Via Bac

Bac.

Ancora

non

sono

visibili

altri

edifici

che

verranno

costruiti

successivamente

alla

stampa

del

disegno.

Il

Centro

Storico

di

Agrigento

è

databile

intorno

al

XI

e

il

XIII

secolo,

sorto

per

necessità

difensive,

logistiche

e

commerciali,

in

relazione

alla

vicinanza

del

porto.

Gli

ultimi

abitanti

dell'antica

Akragas,

minacciati

dall'invasione

musulmana

e

per

l'eccessiva

vicinanza

delle

antiche

mura

troppo

estese

e

quasi

vicine

al

mare,

si

arroccarono

nel

colle

occidentale

dell'Acropoli,

dove

costruirono

un

Castello

ed

un

recinto

murario

attorno

alla

città

medioevale

che

poi

prese

il

nome

di

Girgenti,

creando,

quindi,

una

vera

e

propria

fortezza.

Anche

se

le

condizioni

di

vita

risultarono

decadenti,

iniziò

l'espansione

urbanistica

all'interno

della

città

muraria,

passando

dalla

città

antica

a

moderna,

arricchendo

l'abitato

con

Palazzi,

Chiese

e

Monasteri,

artisticamente

influenzate

da

scambi

culturali

arabo-normanna.

Nel

XIV

secolo

si

diffuse

in

Sicilia

uno

stile

architettonico

che

prese

il

nome

di Stile

chiaramontano.

Si

tratta

di

applicazioni

in pietra

bianca

di

Comiso con

modanature

a

zig

zag,

incastonate

nelle

ghiere

merlettate

di

portali

e

bifore

a

sesto

acuto,

con

il

fine

da

rendere

più

suggestive

e

abbellire

le

facciate

esterne

ed

interne

di

Chiese,

Palazzi,

Monasteri,

conventi

e

ospedali.

Le

mura

La

costruzione

delle

prime

mura

di

Agrigento

ebbe

inizio

quasi

certamente

fin

dall'epoca

del

primo

tiranno,

Falaride

(572-556

a.C),

e

venne

proseguita

all'epoca

di

Terone

(488-472

a.C).

Oggi

buona

parte

di

queste

imponenti

fortificazioni

è

scomparsa

a

seguito

dello

sviluppo

della

città

moderna,

ma

in

epoca

antica

si

trattava

di

un

circuito

di

ben

12

chilometri

che

racchiudeva

al

suo

interno

una

superficie

di

quasi

450

ettari,

dalla

Valle

dei

Templi,

a

sud,

fino

alla

Collina

di

Girgenti,

a

nord-ovest:

decisamente

eccessiva

rispetto

alle

reali

esigenze

urbanistiche

della

città,

tanto

che

diverse

aree

comprese

all'interno

delle

mura

rimasero

di

fatto

inabitate

e

furono

utilizzate

per

attività

agricole

e

pastorali.

Questa

particolare

situazione

era

frutto

certamente

di

una

volontà

propagandistica,

ma

anche

e

soprattutto

del

fatto

che

le

mura

furono

realizzate

sfruttando

l'elevazione

naturale

del

terreno:

Akragas

fu

costruita

su

un

altopiano

di

natura

calcarea

che

si

eleva

dal

territorio

circostante

con

pareti

in

generale

molto

scoscese.

Le

difese

offerte

dalla

natura,

unite

all'intervento

dell'uomo,

offrivano

pertanto

alla

città

un

formidabile

sistema

difensivo,

dotato

anche

di

torri

di

avvistamento,

che

nel

corso

della

plurisecolare

storia

della

città

ne

garanti

in

diverse

occasioni

la

salvezza,

o

costituì

comunque

per

i

nemici

un

ostacolo

particolarmente

difficile

da

superare.

Agli

occhi

di

un

osservatore

esterno

la

città

doveva

apparire

difesa

da

una

muraglia

ininterrotta

formata

dalla

roccia

naturale,

in

alcuni

tratti

appena

sbozzata

dalle

mani

dell'uomo,

integrata

da

settori

evidentemente

artificiali,

realizzati

con

blocchi

di

pietra

calcarea.

In

mancanza

di

testimonianze

dettagliate

sulle

diverse

fasi

di

realizzazione

della

cinta

muraria,

gli

archeologi

hanno

ipotizzato

che

la

sua

realizzazione

abbia

preso

l'avvio

dal

versante

meridionale

dell'altopiano,

la

cosiddetta

Collina

dei

Templi,

meno

elevato

e

pertanto

più

facilmente

aggredibile.

A

nord

la

parete

dell'altopiano

scende

praticamente

verticale

sulla

piana

sottostante,

mentre

a

est

e

a

ovest

una

formidabile

difesa

naturale

è

assicurata

dai

profondi

valloni

scavati

nel

corso

dei

millenni

dai

fiumi

Akragas

e

Hypsas

(oggi

rispettivamente

San

Biagio

e

Sant'Anna).

Nel

circuito

delle

mura

vennero

aperte

diverse

porte,

destinate

a

collegare

la

città

con

il

suo

vasto

territorio.

Gli

archeologi

ne

hanno

identificate

ben

nove:

due

a

est

(Porte

I

e

Porta

II),

tre

a

sud

(Porta

III,

Porta

IV

e

Porta

V),

due

a

ovest

(Porta

VI

e

Porta

VII)

e

due

a

nord

(Porta

Vili

e

Porta

IX).

L'esistenza

infine

di

una

decima

porta

a

nord

è

stata

fino

ad

ora

solamente

ipotizzata.

Porta

II

e

Porta

VI,

chiamate

anche,

rispettivamente,

Porta

di

Gela

e

Porta

di

Eraclea,

collegavano

Agrigento

alla

grande

arteria

che

attraversava

la

Sicilia

meridionale

collegando

il

territorio

di

Agrigento

con

quello

di

Gela

(a

est)

e

di

Selinunte

(a

ovest).

Di

particolare

suggestione

è

certamente

Porta

II

alla

quale

si

accedeva

percorrendo

una

strada

scavata

nella

viva

roccia

sulla

quale

sono

ancora

perfettamente

visibili

i

solchi

tracciati

dalle

ruote

dei

carri

che

per

secoli

la

percorsero,

portando

uomini

e

merci

dentro

e

fuori

la

città.

Questo

accesso

era

inoltre

difeso

da

ben

tre

torrioni,

uno

più

grande

e

due

di

dimensioni

minori.

Da

Porta

IV

(nota

anche

come

Porta

Aurea

forse

già

a

partire

dall'età

bizantina),

ubicata

nel

giardino

di

Villa

Aurea,

tra

i

templi

della

Concordia

(a

est)

e

quello

di

Èrcole

(a

ovest),

partiva

la

strada

che

collegava

la

città

al

suo

porto.

Parzialmente

demolite

a

seguito

della

conquista

cartaginese

nel

406

a.C.,

le

mura

furono

riedificate

dopo

il

339

all'epoca

di

Timoleonte.

Il

circuito

non

cambiò

rispetto

a

quello

originario

e

neppure

i

materiali

di

costruzione;

diversi

ingressi

alla

città,

come

Porta

II,

Porta

III,

Porta

IV

e

PortaVI,

vennero

ricostruiti

e

dotati

di

possenti

baluardi

difensivi

e

torri

di

avvistamento.

In

particolare

all'esterno

di

Porta

II

(la

Porta

di

Gela)

fu

realizzato

un

bastione

a

tenaglia,

costituito

da

due

muraglioni

fra

loro

paralleli,

che

resero

l'accesso

praticamente

inespugnabile

da

parte

di

eventuali

nemici.

Nuovi

lavori

di

ristrutturazione

furono

realizzati

ancora

nel

III

secolo

a.C,

utilizzando

questa

volta

una

tecnica

di

tradizione

romana:

due

cortine

parallele,

una

esterna

e

una

interna,

riempite

di

pietrame

e

materiale

di

risulta.

Pag.

2

Pag.

2

Agosto

2018

|