|

Sulla

Piazza Umberto I s'affacciano anche importanti edifici civili: il Monte

delle Prestanze (Monte

di Pietà), progettato nella seconda metà del

Settecento dal Bonajuto ed oggi sede del Banco

di Sicilia, caratterizzato al piano inferiore da esili colonne

corinzie su alti plinti che marcano il susseguirsi

delle eleganti aperture; il Palazzo Crescimanno

d'Albafiorita, sontuosa dimora settecentesca ricca di opere d'arte; il

Palazzo Libertini di San Marco, il cui ingresso si trova in via Taranto.

Da qui si può compiere una digressione. Discendendo per la gradinata

che caratterizza la via Taranto, si giunge nella vecchia Piazza del

Mercato, oggi Piazza Innocenzo Marcinnò, da cui si diparte la via

Cappuccini, una stretta via medievale in fondo alla quale si trova il

Convento dei Cappuccini, costruito con l'adiacente chiesa alla fine del

Cinquecento; esso è meta di pellegrinaggi da parte dei devoti di padre Innocenzo

Marcinnò.

La

fondazione del primitivo convento risale al 1540. La

costruzione venne edificata fuori dalla città, in contrada

"Semini", conosciuta oggi come "Cappuccini vecchi".

A causa

dell'aria insalubre, il luogo venne abbandonato, e nel 1585 furono

avviati i lavori per l'edificazione del nuovo complesso conventuale, che

sorse accanto alla preesistente chiesa di Santa Maria Odigitria.

I frati

occuparono la nuova struttura nel 1607, a motivo del protrarsi dei

lavori edili.

Il

convento, per le sue notevoli dimensioni e per la sua favorevole

posizione, raggiungibile facilmente da tutto il Val di Noto, è

stato sede, nel corso dei secoli, di numerosi capitoli provinciali.

Qui maturò la vocazione religiosa il Venerabile padre Innocenzo

Marcinò (1589-1655), ministro generale dell'Ordine (1643-1650),

di cui è in corso il processo di Beatificazione.

Con la soppressione

degli ordini religiosi (1866), il convento e la chiesa divennero

proprietà demaniale. I frati vi fecero ritorno (anche se solo in

una piccola parte dell'intero complesso) nel 1955.

La

chiesa conventuale, dedicata a Maria Odigitria, possiede un'unica navata,

con una cappella, quattro altari minori e un pregiato soffitto ligneo

con capriate.

Il polittico dell'altare

maggiore si compone di sette dipinti: la pala centrale,

raffigura la Madonna Odigitria con i santi Giacomo e Bartolomeo,

opera del pittore manierista toscano, Filippo Paladini (1604);

a sinistra è collocata una tela con San Felice da Cantalice che

riceve il Bambino dalla Madonna, mentre a destra troviamo la Beata

Lucia da Caltagirone; entrambi i dipinti sono attribuiti a Semplice da

Verona (1646). Nell'appendice in basso a sinistra si trova il

ritratto, a mezzo busto, della martire Sant'Agata; mentre in

quella di destra la martire siracusana Santa Lucia; entrambe

le opere datate 1604, sono del Paladini. Infine, altri due piccoli

dipinti si trovano al di sopra delle tele laterali: a sinistra Cristo

coronato di spine; a destra l'Addolorata; attribuiti a Semplice da

Verona.

I

dipinti sono incastonati in una pregiata intelaiatura lignea, realizzata

dai frati Giuseppe e Giorgio da Ragusa, e Bernardino da Sortino. La

cornice è provvista di un magnifico tosello (tettuccio ligneo), sul

quale è dipinto l'Eterno Padre, l'Agnello Divino e i

quattro Evangelisti, opera del pittore palermitano Bernardino

Bongiovanni (XVIII sec.).

L'altare

maggiore, infine, custodisce una pregevole custodia lignea,

realizzata in noce con intarsi in avorio, cipresso e tartaruga,

opera di frati ebanisti trapanesi (XVII sec.).

Meritano,

ancora, di essere menzionati: gli altari-reliquiari di Sant'Antonio, San

Francesco e dell'Addolorata, l'artistico reliquario della Cappella

delle reliquie e il sacrario del Venerabile Innocenzo Marcinò da

Caltagirone.

Nella cripta del

convento, è allestito un monumentale presepe permanente, in terracotta locale.

Il

convento, inoltre, è sede del museo provinciale Padre

Innocenzo Marcinò, in cui si ammira una ricca pinacoteca, diverse

custodie di pregevole fattura (secoli XIV-XVII), antichi paramenti

liturgici ricamati a mano e preziose suppellettili liturgiche in

argento.

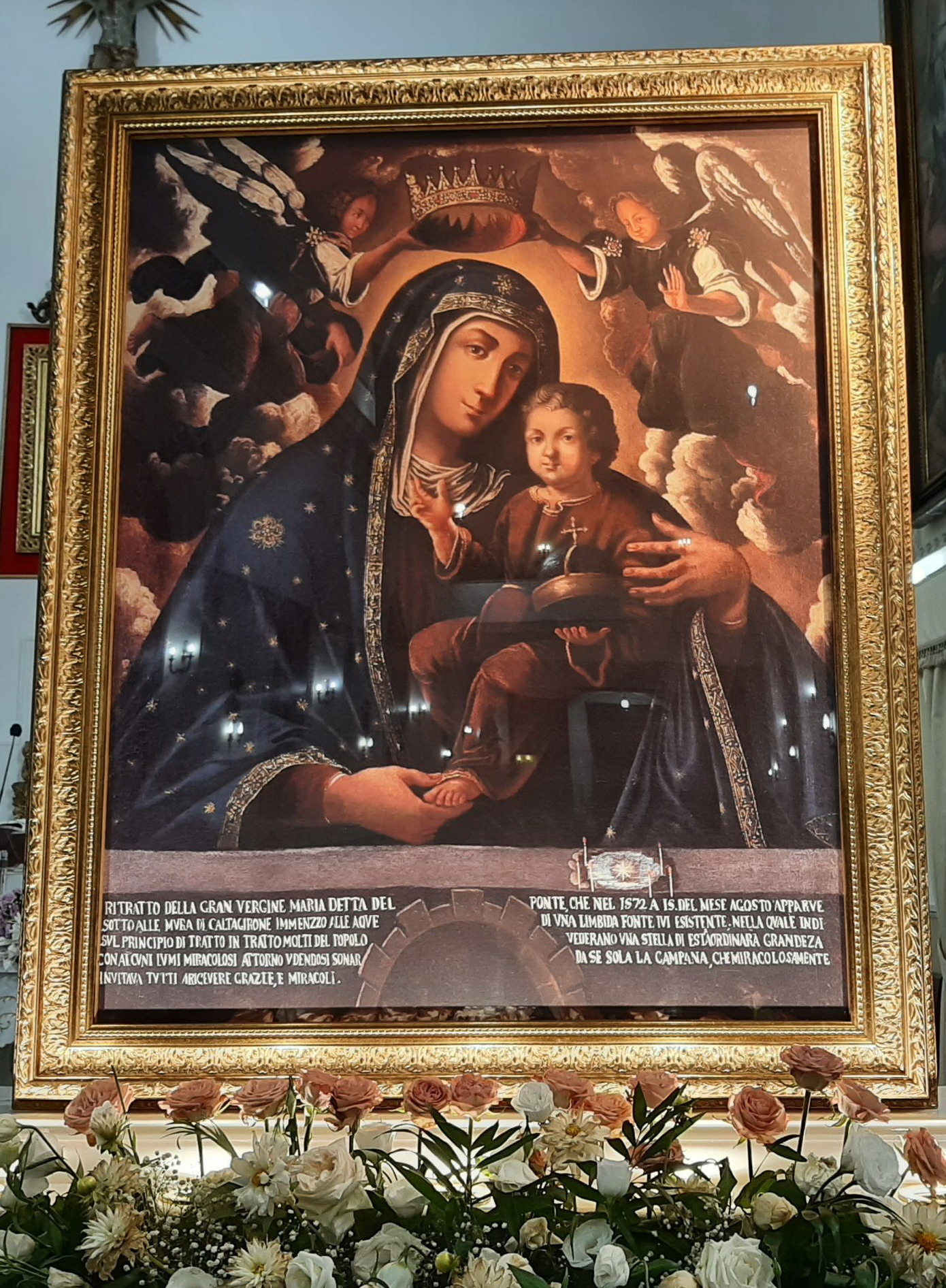

Mediante

la via Maria Santissima del Ponte, si giunge al Santuario di Santa Maria

del Ponte, edificato nella seconda metà del Cinquecento ed interamente

ricostruito nel Settecento.

Il

Santuario di Santa Maria del Ponte di Caltagirone (Catania). Nel

santuario è conservato un reliquiario in legno, dove si riconoscono le

reliquie di vari santi, fra cui un frammento della Croce di Cristo. Il

15 agosto 1572, alla fonte del rione Ponte, una bambina sordomuta,

attingendo acqua, vide riflessa la Vergine con in braccio il Bambino Gesù.

La notizia si sparse per l’intero paese, ma l’immagine della Madonna

era visibile soltanto a chi era in grazia di Dio.

Un

pittore ritrasse la Vergine (il dipinto è conservato nel santuario) e

un anno dopo il quadro si trovava sul luogo dell’apparizione. Alla

fine del XVI secolo si avverò un altro straordinario evento: la

domenica dopo il giorno dell’Ascensione si udirono le campane suonare

spontaneamente e nella fonte, ormai divenuta celebre, si vide una Stella

luminosa con sei candele intorno.

Dal

1777 Maria Santissima del Ponte è patrona della città e nel 1942 il

santuario fu eretto a parrocchia. Nella metà degli anni Sessanta del

Novecento fu costruita la nuova chiesa parrocchiale, dove fu posta

l’immagine della Vergine e nel 1987 divenne santuario mariano

diocesano. L’anno successivo l’immagine di Maria Santissima fu

incoronata da monsignor Vittorio Mondello, vescovo di Caltagirone.

L’antica

fonte dell’apparizione è oggi inglobata all’interno del santuario,

in una cappelletta marmorea, a cui i pellegrini attingono l’acqua

miracolosa. Nel nuovo tempio troviamo anche due bassorilievi

all’ingresso, mosaici, una via Crucis in terracotta, una vetrata

istoriata che rappresenta l’apparizione, una statua della Pietà e del

Sacro Cuore, abside in ceramica e presepio in terracotta. Sulla destra, in via

Discesa del Collegio, si può ammirare la chiesa del Gesù o del

Collegio che,

insieme al Collegio dei Gesuiti, costituisce uno dei principali

aggregati monumentali ubicati nel centro storico.

Il 18

di settembre del 1569 il Viceré

di Sicilia Francesco Ferdinando d'Avalos, principe di

Francavilla, suggerisce al Consiglio Comunale di Caltagirone, la

fondazione di un Collegio

dei Gesuiti facendo presente i vantaggi che avrebbe ottenuto

la popolazione " ...così in fatto di religione come in fatto

di istruzione".

Nel

1571 ha avvio la costruzione, nel 1574 dirige i lavori l'architetto

messinese Andrea

Calamech, tra il 1589 e il 1592 si registra l'intervento di Antonuzzo

Gagini. Nel 1593 è documentata l'apertura al culto celebrata con

l'iscrizione marmorea "TEMPLVM HOC QVOD AN. MDLXX SENATVS

MVNIFICENTIA EREXIT ANNO MILLESIMO QVINQVAGESIMO NONAGESIMO TERTIO JESV

NOMINE DICATVM EST".

Il terremoto

del Val di Noto del 1693 atterra le fabbriche risparmiando

il primo ordine delle costruzioni. Nel XVIII

secolo segue una campagna di restauri, lavori conclusi con

la consacrazione avvenuta il 21 dicembre del 1733, rito presieduto da

monsignor Matteo

Trigona, vescovo di Siracusa. Il terremoto

del Val di Noto del 1693 atterra le fabbriche risparmiando

il primo ordine delle costruzioni. Nel XVIII

secolo segue una campagna di restauri, lavori conclusi con

la consacrazione avvenuta il 21 dicembre del 1733, rito presieduto da

monsignor Matteo

Trigona, vescovo di Siracusa.

Nel

1767 con la Soppressione

della Compagnia di Gesù, i religiosi Gesuiti sono

costretti ad abbandonare la città. Le religiose teresiane

subentrate nella gestione delle strutture hanno introdotto ed

incentivato il culto di Santa Teresa d'Avila.

Le

religiose provenienti dall'antico palazzo di monsignore Bonaventura

Secusio, abitarono la sede gesuitica fino al 14 gennaio 1876,

anno in cui furono trasferite nel monastero del Santissimo Salvatore.

Il 28

ottobre del 1876 fu attuato il progetto di restauro e riduzione dell'ex

collegio - monastero per adattarlo a locali per istituto di Pubblica

Istruzione. I lavori si protrassero fino al 1886.

Il terremoto

di Messina del 1908 ha causato ulteriori distruzioni, il

sindaco Luigi

Sturzo suggerisce al Rettore di chiudere la chiesa, essa sarà

riaperta al culto nel 1910.

Nel

1921 la chiesa versava in uno stato di degrado avanzato, per la pubblica

sicurezza si decise di togliere le statue che decoravano il prospetto,

fu demolito l'antico campanile.

I

bombardamenti aerei del secondo

conflitto mondiale hanno arrecato danni nei prospetti, in

particolar modo all'apparato decorativo della facciata. Il pomeriggio

del 9 luglio 1943 delle fortezze volanti americane, nel tentativo di

ostacolare l'avanzata della divisione tedesca, sorvolarono Caltagirone

sganciando su di essa centinaia di bombe. Fu colpita la piazzetta

antistante il prospetto e alcuni palazzi adiacenti, con lo spostamento

d'aria il portone principale fu scardinato, il tetto dissestato e

frantumati tutti i vetri.

Nel

1955 ha inizio un ciclo di restauri, completato nel 1959.

L'inaugurazione della chiesa avvenne nel 1960, mentre nel 1980 il

convento fu oggetto di restauri e consolidamento strutturale ad opera di

Salvatore Boscarino.

Il

prospetto è rivolto a sud - ovest, abside rivolta a nord - est. Il

campanile è stato ricostruito a nord, estremità lato sinistro. Il

tetto a falde presenta nel suo intradosso un soffitto a cassettoni di

recente realizzazione.

La

facciata è ripartita in due ordini, quello inferiore è il più antico.

Il prospetto presenta nella partizione centrale un portale sormontato

da finestrone con timpano ad arco. il telaio verticale del prospetto è

costituito da una serie di tre lesene per

lato al piano terra, che diventano due nel livello superiore. Fra coppie

di lesene in nicchie sovrapposte sono collocate le statute di otto santi

appartenenti alla Compagnia di Gesù. In basso a destra accanto al

portale i cartiglio indica San

Francesco Saverio. Degli altri sette, seguendo l'esposizione

presente sulla facciata di Casa

Professa, è verosimile identificare San

Francesco Regis, San

Giacomo Kisai, San

Giovanni Soan di Gotò, Sant'Ignazio

di Loyola, San

Francesco Borgia, San

Paolo Miki, San

Francesco de Geronimo o San

Stanislao Kostka.

Due cornicioni - marcapiano separano

i due ordini, due volute a ricciolo raccordano esternamente il secondo

ordine al primo. Sulle mensole ricavate su ciascuna di esse, sono

collocate rispettivamente le statue raffiguranti San

Pietro e San

Paolo. All'interno delle nicchie le sculture raffiguranti la Vergine

Maria a sinistra, e San

Giuseppe a destra.

Il

portale presenta colonne binate con capitelli

corinzi collocate su alti plinti.

Il fusto inferiore presenta degli arabeschi, quello superiore è

scanalato per i due terzi. L'architrave presenta

dadi aggettanti sormontati da volute in rilievo, delimitate da vasotti

fiammati e grande stemma intermedio sorretto da putti. La prospettiva si

chiude con un frontone contraddistinto

da lunetta centrale,

delimitato da vasi fiammati e sormontato da croce apicale in ferro

battuto.

Controfacciata:

nel 1623 fu realizzata la cantoria lignea posta sopra l'ingresso

principale, le due tribunette laterali ed il pulpito.

All'interno, ad unica navata, si

possono ammirare le preziose decorazioni in stucchi e marmi, il soffitto

a cassettoni, l'altare barocco con colonne tortili in marmo mischio, il

fastoso pulpito in legno intarsiato e le pregevoli cappelle laterali tra

cui si segnalano, in particolare, quella della Pietà e quella dedicata

ad Ignazio

di Loyola, fondatore dell'ordine dei Gesuiti,

particolarmente elaborata e riccamente ornata.

Nella vicina via degli

Studi si erge il Collegio dei Gesuiti: particolarmente degni di nota i

due portali attraverso cui s'accede ai due cortili un tempo non divisi.

Si tramanda che il Collegio abbia avuto fra i suoi discepoli anche

Giuseppe Balsamo, conte

di Cagliostro.

Nelle

immediate vicinanze, in via Discesa Verdumai, dopo pochi gradini

s'arriva davanti al Teatro Stabile dell'Opera dei Pupi. Il museo

ha sede negli stessi ambienti che hanno ospitato la "primaria

compagnia", nata nel 1918 grazie a don Giovanni Russo e attiva fino

al 1989, anno della scomparsa di Gesualdo Pepe, che fino all’ultimo

sarà regista, impresario, allestitore e soggettista del piccolo stabile

calatino.

L'esposizione

ripercorre il cammino storico dell'opera dei pupi siciliani attraverso

una collezione di oltre 120 pupi del periodo 1918-1920, cartelloni

d'epoca, armature, costumi, scenari, rappresentazioni e supporti

audiovisivi.

Piazza

Municipio un tempo era detta della Loggia per la presenza di una grande

balconata dalla quale la nobiltà cittadina assisteva alle pubbliche

manifestazioni.

Sulla piazza s'affacciano alcuni degli edifici

storicamente più rilevanti della città: il barocco Palazzo dei

principi Interlandi Bellaprima o Palazzo dell'Aquila, oggi sede del

Municipio, ridisegnato in linee neoclassiche ed arricchito da uno

scalone dell'architetto Nicastro. Girando attorno al palazzo se ne può

ammirare il retro in stile liberty; l'ex Palazzo Senatorio, poi

trasformato nel Teatro Comunale Garibaldi ed oggi occupato dalla

Galleria Luigi Sturzo; il Palazzo dei principi Gravina, oggi dei baroni

Pace Gravina, in stile tardo rinascimentale, sul cui prospetto risalta

il balcone sostenuto da decorativi mensoloni attribuiti ai Gagini; la

Corte Capitaniale, in origine sede del Capitano di Giustizia, con

seicentesche decorazioni, dei Gagini, alle finestre.

La

chiesa di Santa Maria del Monte, l'antica Matrice, risale alla fine del

medioevo ma oggi si presenta con l'aspetto conferitole dalla

ricostruzione settecentesca. Fu probabilmente costruita utilizzando le

pietre dell'antico castello di Caltagirone. Al suo interno sono

custoditi un prezioso dipinto del XIII

secolo raffigurante la Madonna

di Conadomini, sculture cinquecentesche, una statua

marmorea gaginesca del Quattrocento

raffigurante la Vergine col Bambino ed una pittura lucchese del secolo

XIII. La campana d'Altavilla, strappata ai musulmani dalla rocca di

Judica al tempo del conte Ruggero, rappresenta ancora oggi il simbolo

della memoria storica della città.

Nel piazzale antistante la chiesa,

alcune rampe di scale portano all'ex Istituto Salesiano di

Sant'Agostino, luogo dove sorgeva l'antico castello. La chiesa di Santa

Maria del Monte è uno dei pochi casi di edifici in cui la scalinata che

la precede è più apprezzata della chiesa stessa.

Di

straordinario effetto visivo, le vivaci formelle che adornano la Scala

di Santa Maria del Monte; sono tutte realizzate in maiolica e

dipinte a mano, con motivi ornamentali che riflettono la storia della

città e della Sicilia intera. Echi della sapienza greca, araba - cui si

devono tecniche più avanzate per lavorare l'argilla locale e impiegare

colori e smalti - normanna, genovese, spagnola si assommano in questo

spettacolare capolavoro, ulteriormente valorizzato dalle migliaia di lumere

che per alcune ore, a fine luglio, vengono accese la sera per celebrare

il patrono.

Era

stata originariamente costruita a sbalzi che ne interrompevano la

pendenza da maestranze gaginesche coordinate

dal capomastro regio Giuseppe Giacalone. Era

stata originariamente costruita a sbalzi che ne interrompevano la

pendenza da maestranze gaginesche coordinate

dal capomastro regio Giuseppe Giacalone.

Nel 1844 furono

unificate le varie rampe, su progetto dall'architetto Salvatore

Marino. Nacquero così i 142 gradini della scalinata di Santa

Maria del Monte, che dal 1954 è

decorata interamente, nelle alzate dei gradini, con mattonelle di ceramica policroma

prodotte dalla Maioliche

Artigianali Caltagironesi. In ogni alzata di gradino è stato

applicato un rivestimento di maiolica policroma,

dello stesso tipo di quella che, nei secoli, ha reso famosa la città. I

temi figurativi, floreali o geometrici, rappresentano nella serie di

blocchi lo stile arabo, normanno, svevo, angioino-aragonese, spagnolo, chiaramontano,

rinascimentale, barocco, settecentesco,

ottocentesco, contemporaneo.

Le

maioliche sono decorate con motivi isolani che vanno dal X al XX

secolo, raccolti e adattati - si legge a piè di scala - da Antonino

Ragona. L'effetto è mirabile e il colpo d'occhio davvero

spettacolare.

La

scala dei 142 gradini è annualmente illuminata il 24 ed il 25 luglio

(per la festa di San

Giacomo, patrono della città), da migliaia di lumini a fiammella

viva. Poiché in questa occasione è interrotta ogni forma di

illuminazione elettrica,

il risultato visivo che ne deriva è una sorta di colata lavica,

un fiume di fuoco che nella sua palpitante luminosità disegna eleganti

figure decorative, frutto dell'abilità di un capomastro, agli ordini

del quale lavorano diverse decine di addetti alla sistemazione delle

lucerne. A formare il singolare arazzo di

fuoco è un insieme di quattromila lanternine dette "lumere".

L'illuminazione

della scala ha storia antica. Il primo ad aver pensato, verso la fine

del 1700,

ad un disegno luminoso, fu l'architetto Bonaiuto. Ma si deve ad un

frate, Benedetto

Papale, la scenografia della scala illuminata. Per quarant'anni

il monaco disegnò motivi ornamentali, soprattutto floreali, di grande

effetto. La sistemazione a disegno prestabilito della luminaria

presuppone un mese di preparazione. Gli addetti se ne tramandano l'arte

di padre in figlio.

Il

momento della collocazione delle quattromila lucerne ("coppi")

è assai curioso. Vi si assiste nel più rigoroso silenzio. È il

capomastro a dirigere la "chiamata" del disegno, che consiste

nel deporre lentamente i "coppi" al loro giusto posto.

Emozionante è il momento dall'accensione: un gran numero di uomini,

molti dei quali ragazzi, appostati lungo la scalinata, attendono il

segnale convenuto (è fissato alle 21:30) per accendere gli stoppini con

steli di piante secche,

chiamati "busi". Le "lumere" s'accendono

all'improvviso, una dopo l'altra, dando vita ad un impressionante

serpente di fuoco. L'arazzo ha vita per un paio d'ore, nel corso delle

quali una marea di spettatori s'assiepa festosamente ai piedi. In

primavera (maggio-giugno), la scala decorata con composizioni floreali:

migliaia di piantine in vasetto sono sistemate sui gradini col fine di

comporre un determinato tema.

La

scala, vera opera d'arte degli abili ceramisti locali, fu progettata nel

Seicento per collegare la città bassa (piano di San Giuliano), e cioè

la parte nuova della città, a quella alta, al centro storico, ed è costituita

da una serie di centoquarantadue gradini in pietra lavica decorati, nel 1953,

da mattonelle in maiolica nei tipici colori della ceramica di

Caltagirone, fra cui prevalgono il verde, l'azzurro e il giallo. Ogni

gradino è decorato con mattonelle diverse, con motivi geometrici o

figure tratte dalla tradizione locale raccolti da Antonino Ragona.

L'intera gradinata è suddivisa, per così dire, in settori costituiti

da quattordici gradini in cui le decorazioni delle maioliche si

richiamano a diversi periodi storici, dal X

secolo ai nostri giorni. È un vero spettacolo di

colori, ma ancor di più quando, in occasione della festa patronale di

san Giacomo, che si svolge in luglio, viene illuminata da migliaia di

lanterne di color bianco, rosso e verde disposte in modo da disegnare

un'immagine.

Quasi

a metà della scala, in via del Carmine, sorge la chiesa del Carmine, su

uno spiazzo dal quale si gode una bella vista sui tetti della città.

La

Chiesa dell’Annunziata, più comunemente detta del “Carmine" fu

sede dei Carmelitani che giunsero in città intorno al 1396. L'Ordine

dei carmelitani, sorto in Oriente nella seconda metà del XII secolo

prese il nome dal Monte Carmelo in Palestina sul quale si raccolsero un

gruppo di asceti che avevano partecipato alle crociate, si

contraddistingue per una regola di vita fondata sulla contemplazione, il

silenzio, la solitudine, la preghiera intensa. Oggi la chiesa, in parte

ricostruita dopo il rovinoso terremoto del 1693 che sconvolse gran parte

della Sicilia Orientale, si presente con un prospetto del settecento

semplice e maestoso che rispecchia le regole dell'Ordine ed ornato da un

portale in pietra dura opera di scuola gaginesca; i venti gradini della

scalinata che consentono l’accesso alla chiesa esaltano le forme

architettoniche e sottolineano la solennità del luogo di culto; quello

che un tempo, poi, era il convento destinato ad ospitare l'Ordine dei

Padri Carmelitani Scalzi e che si estendeva sulla sinistra fin quasi ad

affacciarsi lungo la scalinata, dopo la ricostruzione dovute ai

bombardamenti del 1943, fu adibito a scuola elementare.

La

pianta della chiesa è a croce latina ad unica navata ed è

caratterizzata da diciotto grandi lesene sormontate da eleganti

capitelli in stile corinzio, mentre gli affreschi di Bernardino

Dongiovanni, che, impreziosiscono la volta, raffigurano

l’Incoronazione della Vergine Maria; ai lati, in due medaglioni, sono

rappresentate figure femminili simboleggianti le due virtù teologali

della Fede e della Carità.

Numerosi

sono i tesori custoditi negli alteri laterali: quello di S. Teresina di

Gesù Bambino, dove una nicchia custodisce la statua della santa, la

Cappella dell’Annunziata con un quadro ad olio dipinto nei 1878 dai

fratelli Vaccaro che raffigura la Vergine Maria inginocchiata, la

Cappella di san Spiridone in cui è raffigurato il santo che indossa

l’abito carmelitano ornato dalla croce abbaziale, l'artistico

Crocifisso ligneo posto nelòl'altare a destra del presbiterio.

In

fondo alla navata, nelle pareti del transetto, si trova un antico quadro

ad olio con un’artistica cornice che raffigura la “Vergine tra i

Santi” con Gioacchino e Sant’Anna ed in basso San Giuseppe, il

profeta, Sisa, S. Alberto, Santa Teresa d’Avita e altri santi

carmelitani. In

fondo alla navata, nelle pareti del transetto, si trova un antico quadro

ad olio con un’artistica cornice che raffigura la “Vergine tra i

Santi” con Gioacchino e Sant’Anna ed in basso San Giuseppe, il

profeta, Sisa, S. Alberto, Santa Teresa d’Avita e altri santi

carmelitani.

Prima

dell'arco maggiore, racchiusi in due comici in stucco, si trovano due

quadri ad olio raffiguranti, a destra, S.Liborio Vescovo, a sinistra S.

Sirmione Stoch carmelitano. La devozione alla Madonna del Carmelo è

ancora oggi molto sentita dai calatini; in occasione della festa della

Madonna del Carmelo che si celebra il 16 luglio a ricordo

dell’apparizione delta Vergine a S. Simone Stoch (1251), numerosa è

la presenza di fedeli che partecipano devotamente alle solennità del

triduo di preghiera dedicato alla Vergine.

Alla base della scala, sulla sinistra, si trova la chiesa di San

Giuseppe dalla caratteristica pianta centrica non

comune nell'architettura siciliana.

Il

tempio fu costruito dal Comune di Caltagirone con delibera del 25 marzo

1572, in sostituzione della primitiva chiesetta

di Santa Barbara. Le strutture della chiesa seicentesca furono

rase al suolo dal terremoto

dell'11 gennaio del 1693. Prontamente ricostruito, il tempio fu

affidato alla Congregazione

dei falegnami e degli ebanisti.

I

lavori incominciarono nel 1746, i lavori furono affidati a Rosario

Gagliardi. Nel 1751 l'architetto tornò a Caltagirone per

realizzare la copertura centrale dell'edificio.

Nel

1863 Salvatore Strazzuso promosse il restauro ed il rinnovamento degli

stucchi della chiesa. Il 16 novembre del 1881 l'architetto del Comune di

Caltagirone, Gesualdo Montemagno, fu incaricato di progettare l'ingresso

rimasto sopraelevato dai lavori di abbassamento della strada sulla quale

prospettava.

Nel

1958 sul prospetto laterale fu collocato un pannello di maiolica,

raffigurante San Giuseppe artigiano, mentre nel 1968 il prospetto

principale fu restaurato ad opera della Soprintendenza

ai Monumenti di Catania.

La

pavimentazione in marmo fu rinnovata nel 1978. Alcune piastrelle di

maioliche policrome, data d'esecuzione 1864, sono custodite presso il

locale Museo

statale della ceramica.

L'edificio

presenta oggi un prospetto in conci di pietra d'intaglio con abside

rivolta ad occidente, composto da due registri sovrapposti terminati da

due piccoli campanili, nervature verticali costituite da paraste piatte,

concave e convesse arricchite da capitelli

corinzi. Il corpo centrale è aggettante rispetto alle strutture

campanarie, reca al centro il grande portale d'accesso

decorato da cornici e timpano ad arco, sormonta l'ingresso una finestra

tamponata. Nel secondo ordine sfaccettato, delimitato in basso da un

elaborato cornicione - marcapiano dalla

ricca modanatura,

è presente un grande oculo.

Le celle campanarie laterali presentano grandi monofore e copertura a

bulbo arricchite con sfere in pietra, pinnacolo e banderuola.

Tetto

costituito da una grande calotta semisferica, il tamburo che

la sostiene presenta delle finestre. Da due porte si accede anche a

delle scale a chiocciola in pietra attraverso cui si ha accesso ai

torrini campanari. L'entrata è posta ad un livello più basso del piano

di calpestio, una breve scalinata la collega al portone scalinato che

degrada sulla strada in forte pendenza.

Nel

campanile, a destra del prospetto, vi sono due campane: la campana

grande reca soltanto la data della fusione: 1760. Sulla campana mezzana

si legge «Mariae Virginis Sponsori - Dicatum hoc aes - Rev.do Sac.

Rectore Francisco Vaccaro. Anno 1816 - Acciaio (bronzo) di Gerbino

Francesco - Caltagirone».

Edificio

con aula unica a pianta decagonale con

sviluppo a ventaglio sul lato occidentale in corrispondenza dell'abside,

opera dell'architetto Rosario

Gagliardi su spunti rinascimentali tratti dagli studi di Sebastiano

Serlio e Andrea

Palladio. La pianta centrica presenta quattro nicchie rialzate da

un gradino e volta a cupola.

Il coro,

posto in posizione sopraelevata rispetto all'entrata principale. Sopra

il portale d'accesso alla navata è collocato un organo a canne,

arricchito da custodia in legno intagliato e indorato ad oro zecchino.

La

chiesa custodisce una piccola acquasantiera a muro posta sul lato destro

dell'entrata.

L'altare

si presenta come un ulteriore spazio rialzato di forma quadrata. Fu

completato nel 1963 dalla Confraternita

di Maria e Gesù utilizzando quattro colonne con capitelli,

disassemblate dalla chiesa

di San Gregorio e qui trasferite da padre Giacomo Cona. Nel

coro esisteva un pavimento ideato e dipinto nel 1755 da uno dei maggiori

esponenti coevi dell'arte della maiolica, Francesco Branciforti,

compagno di lavoro di Nunzio Campoccia, zio del celebre maiolicaro

Ignazio Campoccia.

La

finestra posta sopra l'altare maggiore contiene un dipinto realizzato

nel 1937 dal pittore Giuseppe

Barone raffigurante la Sacra Famiglia con San

Giuseppe nell'atto di svolgere la propria mansione di falegname. In

basso l'iscrizione "QUOS RELUCTANTES PER AC(?)A RERUM URGET

EGESTAS", sull'arco lo stemma con il motto "ITE AD JOSEPH

- 1883".

La

sopraelevazione con nicchia è costituita da colonne

ioniche sormontate da capitelli

corinzi e timpani sfalsati, architrave e frontone con

stemma intermedio. Nella grande nicchia centrale è collocata la statua

raffigurante San Giuseppe e Gesù fanciullo.

Effettuando una digressione sulla

medievale via San Bonaventura si possono osservare i palazzi gentilizi

Spadaro e Secusio. In fondo vi è la chiesa di San

Bonaventura, eretta nel 1624,

affrescata da Pietro

Paolo Vasta ed ornata da pregevoli maioliche.

Nell'antico

quartiere della Matrice il punto più panoramico è il piazzale che si

apre a partire dalla via Sant'Agostino, nei pressi della quale si trova

la chiesa di San

Nicola, esistente già nell'XI

secolo, che ha subito nel tempo numerose modifiche e

parziali ricostruzioni. Il bel campanile è del Maruviglia. La chiesa

ospita il Museo Etnologico Siciliano, una raccolta d'oggetti della

civiltà rurale che prevalentemente risalgono al periodo fra Ottocento e

Novecento.

Da qui, percorrendo la via San Gregorio, si giunge ad una

delle istituzioni più importanti della città, l'Istituto d'Arte per la

Ceramica, fondato nel 1928

con lo scopo di contribuire all'incremento ed al perfezionamento

dell'arte dei vasai ceramisti. L'Istituto accoglie, inoltre, un museo ed

una biblioteca, che dispongono di una raccolta di ceramiche rare e di

libri di grande valore documentaristico. Vi si trovano esposti anche i

migliori lavori realizzati dagli allievi dagli anni

cinquanta ad oggi.

Accanto all'istituto si può

ammirare la Torre di San Gregorio, un tempo campanile del monastero

delle benedettine. L'ex Monastero e la Torre ospitano dal 1997

una mostra naturalistica permanente. Accanto all'istituto si può

ammirare la Torre di San Gregorio, un tempo campanile del monastero

delle benedettine. L'ex Monastero e la Torre ospitano dal 1997

una mostra naturalistica permanente.

L'esposizione

raccoglie reperti provenienti da varie zone della Sicilia ed in

particolare dal territorio di Caltagirone. Il comprensorio è presentato

in tutti i suoi aspetti, da quello geografico e geologico a quello

biologico. Vi è la possibilità, per i gruppi e le scolaresche,

d'assistere alla proiezione di audiovisivi e di svolgere attività

didattica con materiali geologici e biologici predisposti allo scopo.

Attraverso

immagini, schemi, cartografie, pannelli e bacheche interattive si passa

dai pesci fossili ai minerali. Completano la mostra un vasto erbario e

cinque bacheche con animali tipici dell'ambiente.

Se, partendo da Piazza Municipio, si

imbocca invece la via Luigi Sturzo, una delle più importanti della città,

si entra nel quartiere San Giorgio.

Subito, sulla destra, s'incontra la

chiesa del Purgatorio, il cui aspetto attuale si deve alla ricostruzione

settecentesca e al cui interno si possono ammirare numerosi dipinti di

pregevole fattura, realizzati dai fratelli Vaccaro.

A

fianco di codesta chiesa, si trova la settecentesca chiesa di Santa

Chiara, opera dell'architetto Rosario

Gagliardi, caratterizzata dalla pianta ellittica ed

arricchita da un bel pavimento maiolicato. Sul successivo tratto di via

Sturzo s'affacciano numerosi edifici prestigiosi, fra i più notevoli

Palazzo Aprile di Cimia e Palazzo Longobardi.

Poco più avanti,

proseguendo sulla medesima via, si trova Palazzo Vella o Magnolia, in

stile liberty, caratteristico per la sua facciata in terracotta.

A pochi passi si incontra il largo San Domenico dove sorgono, l'una di

fronte all'altra, la chiesa di San

Domenico e la chiesa del SS. Salvatore. La prima,

attualmente adibita ad auditorium

musicale, è stata eretta nell'Ottocento ed è caratterizzata da due

campanili gemelli che affiancano il timpano di coronamento. La seconda,

anch'essa ottocentesca, conserva una Madonna cinquecentesca di Antonello

Gagini e la tomba di don Luigi

Sturzo.

Più

avanti, sulla sinistra, si incontra l'ex Ospedale delle Donne, dal

prospetto rinascimentale, disegnato dal Nicastro, decorato da medaglioni

di terracotta in rilievo realizzati intorno alla metà dell'Ottocento

dallo scultore S. Failla. Oggi è sede della Galleria Civica d'Arte

Contemporanea, istituita nel 1996,

che ospita una collezione permanente di opere dello scultore Ballarò ed

un'esposizione antologica di opere d'artisti contemporanei, acquisite

dalle Rassegne Nazionali della Ceramica a partire dagli anni

ottanta, con una particolare attenzione alla

produzione ceramica, con l'intento di creare un legame di continuità

con questa secolare tradizione. La Galleria possiede una ricca

biblioteca specialistica ed un archivio documentario e fotografico. In

fondo alla via Sturzo si apre il largo San Giorgio dove sorge l'omonima

chiesa. Della struttura originaria, risalente - secondo la tradizione -

all'XI

secolo ed attribuita ai Genovesi che in quel tempo si

trovavano in città, sono visibili nell'attuale edificio alcune feritoie

e il portale; da notare la bella torre campanaria coronata da merli.

All'interno è conservato il Mistero della Trinità, dipinto fiammingo

attribuito a Roger

van der Weyden. Nel medesimo quartiere si trova la

casa natale di don Luigi Sturzo, all'incrocio delle vie Edera e Santa

Sofia.

Sempre

da Piazza Municipio, il salotto della città, attraverso la via Vittorio

Emanuele ci si può dirigere verso la Basilica di San Giacomo. Lungo la

strada, che è meta del passeggio serale, sono allineati tanti negozi

per lo shopping e bar e gelaterie per una piacevole sosta.

Sulla

sinistra s'incontrano una mostra permanente della ceramica ed un Presepe

monumentale di 200 mq, il più grande d'Italia, che è animato da

speciali effetti visivi e sonori e dotato di oltre cento figurine in

terracotta colorata che riproducono scene di vita quotidiana. Sul lato

opposto della strada sorge il Palazzo di conti Grifeo

dei Principi di Partanna, un tempo residenza

dell'antica famiglia nobiliare.

Pochi

metri dopo, sulla sinistra si può ammirare il Palazzo delle Poste,

pregevole edificio del XX

secolo in stile liberty, opera di Saverio

Fragapane. Proseguendo, sullo stesso lato s'incontrano

le ceramiche d'arte Lucidi e, più avanti, lo studio d'arte di Salvatore

Raimondo.

Giunti in fondo alla via, sulla destra sorge la Basilica di

San Giacomo, edificata in età normanna per volere del conte Ruggero e

ricostruita dopo il terremoto del 1693 dall'architetto agrigentino Simeone Mancuso sulla pianta originaria. Sulla facciata si

mettono in evidenza massicce colonne marmoree. Al suo interno sono

custodite opere dei Gagini come il portale del Reliquiere nella navata

di sinistra, l'arco della Cappella del Sacramento e l'arca argentea

delle reliquie di San

Giacomo. Sin dal 1518,

in occasione della festa patronale, nel piazzale antistante la Basilica

si svolgeva una grande fiera dove venivano esposte le più svariate

mercanzie, fra cui i caratteristici fischietti di terracotta.

Il cimitero

di Caltagirone

venne realizzato nella seconda metà del 1800. Si trova nella via

Nicastro, a tre chilometri dal centro abitato. Viene chiamato cimitero

del Paradiso, dal nome della contrada omonima in cui sorge. Fu

dichiarato monumento

nazionale nel 1931.

Nel

1852, don Pasquale Gravina, un nobile calatino, invitò l'architetto Giovan

Battista Filippo Basile a realizzare un progetto per il

camposanto di Caltagirone, ma il piano realizzato da costui non ebbe

seguito, perciò nel 1866 la progettazione venne affidata all'architetto Giovan

Battista Nicastro che due anni prima aveva realizzato il

palazzo di Città.

Nel

1875 i lavori erano già in stadio avanzato e si presentava come è nei

tempi odierni ad eccezione della chiesa centrale. Il complesso,

realizzato in stile gotico-siciliano, ha pianta quadrata con croce greca

costituita da 170 arcate, che vanno a formare i portici che

costituiscono le quattro vie principali.

L'architetto

Nicastro utilizzò materiali facilmente reperibili in Sicilia, quali la

pietra bianca del ragusano, la pietra lavica e la terracotta, per la

quale fu richiesta l'opera di: Enrico Vella, Giuseppe Di Bartolo e

Gioacchino Alì. L'area del cimitero, inizialmente di ventimila metri

quadrati, è stata in seguito notevolmente ampliata.

Il

cimitero è ricco di pitture, sculture, fregi e capitelli, che lo

rendono monumento nazionale e meta di visitatori italiani e stranieri.

Lungo l'asse nord-sud vi sono gli elementi più importanti: il portico

d'ingresso, il Famedio,

l'Ossario, interrato e posto al centro della croce

greca nella piazza ottagonale. Vi sono diverse cappelle

gentilizie liberty realizzate

dall'architetto Saverio

Fragapane.

Il

centro storico sorge a tra i 600 e i 700 metri d'altitudine; fino

al primo dopoguerra era

l'unico insediamento urbano, ed ha origini millenarie. Nel settore

orientale vi è il quartiere San Giorgio che prende nome dall'omonima

chiesa, la più importante della città. Il centro storico è ricco di

numerose chiese e diversi monumenti, oltreché le principali istituzioni

ed enti (comune, teatro, banche e assicurazioni).

A

sud vi sono le aree urbane più basse rispetto al centro storico, vale a

dire il quartiere Acquanuova, San Pietro e San Francesco di Paola, nella

quale si trova il giardino pubblico, considerato il polmone verde della

città.

Per

quanto concerne la planimetria, il centro storico di Caltagirone è

disposto ad anfiteatro. È una delle poche città della Sicilia

centro-orientale ad aver conservato, dopo il terremoto del 1693,

parte delle testimonianze dell'arte e dell'architettura medievali e,

soprattutto, la tipologia dell'abitato. Per

quanto concerne la planimetria, il centro storico di Caltagirone è

disposto ad anfiteatro. È una delle poche città della Sicilia

centro-orientale ad aver conservato, dopo il terremoto del 1693,

parte delle testimonianze dell'arte e dell'architettura medievali e,

soprattutto, la tipologia dell'abitato.

Un'altra

importante attrazione della città è rappresentata dalla ceramica,

risalente al V

secolo a.C.: oltre alla visita del Museo della ceramica, questa

parte di città testimonia la presenza di questa tradizione, come si può

notare in alcuni edifici e monumenti; tra questi, vanno menzionati la

Cattedrale di San Giuliano, con il campanile e la cupola decorate in

maiolica, la chiesa di San Pietro, esempio di neo-gotico adattato alla

realtà locale (evidenti gli inseri in ceramica policroma) e il ponte di

San Francesco, decorato con raffigurazioni araldiche e di motivo.

Alle

spalle del Museo della Ceramica si trova la Villa

Vittorio Emanuele, risalente al XIX secolo: è uno dei giardini

pubblici più grandi della Sicilia, ed è caratterizzato da una

considerevole presenza di vegetazione, nonché di ampi spazi ricreativi.

Per carruggi s'intendono

in generale le strade, i larghi, i vicoli e i ronchi del centro storico

della città, datati presumibilmente all'XI secolo, di natura simile

alle kasbah arabe. Il termine è una sicilianizzazione del

termine ligure caróggio: molto

probabilmente la loro costruzione può essere attestata ai coloni liguri

che lì si stanziarono. È molto probabile che essi siano stati

costruiti anche per natura difensiva, dato che ai tempi si susseguivano

battaglie tra normanni e saraceni.

Queste si sono conservate, nonostante nel tempo la città sia stata

investita da una generale distruzione a seguito del Terremoto

del Val di Noto del 1693.

Sono

caratterizzati dalle loro anguste proporzioni, specialmente in

larghezza, che li rendono spesso di difficile transito per i mezzi e in

alcune occasioni anche per le persone. Sono le più tipiche e comuni

tipo di vie presenti all'interno dell'antico centro cittadino, che ne

caratterizzano l'intero aspetto generale. Alcune di queste permettono il

transito dei veicoli, mentre altre sono esclusivamente di tipo pedonale.

I carruggi possono essere sia vie in basolato che a scale, anche se

alcune se ne possono incontrare asfaltate.

Sant'Ippolito è

un sito archeologico preistorico.

Si trova a circa 4 km a nord-est rispetto all'abitato moderno, su una

leggera elevazione di natura gessosa (400 m s.l.m.), con

pendici scoscese, chiamata collina di Sant'Ippolito o colle del

Bersaglio, nella valle del torrente Caltagirone.

Nel XIX

secolo vi era nota la presenza di manufatti e gli scavi, condotti

nel 1928 da Paolo Orsi rivelarono la presenza di due

villaggi di epoca neolitica e calcolitica e di

tracce di frequentazione fino al VII secolo a.C., epoca dell'arrivo

nella zona della colonizzazione greca.

Il

villaggio neolitico venne rinvenuto su un pianoro del pendio orientale,

lambito da un piccolo corso d'acqua e restituì fondi di capanne, resti

di focolari, frammenti di asce e punte di freccia in pietra e frammenti ceramici del

tipo detto "di Stentinello", decorati con semplici motivi

geometrici incisi o impressi. La necropoli del villaggio

comprendeva alcune tombe del tipo detto "a forno", scavate sul

pendio dal lato opposto del corso d'acqua.

Sulla

cima del colle, già frequentata in epoca neolitica, come provano i

ritrovamenti di ceramica di Stentinello, si insediò nell'età del rame

un secondo villaggio, più esteso del precedente, che sembra essere

rimasto attivo fino all'età del ferro. Vi è stata identificata

dall'archeologo Luigi Bernabò Brea una facies culturale

datata tra il 2000 e il 1800 a.C., che avrebbe preceduto

quella di Castelluccio e che ebbe rapporti con il mondo egeo e

anatolico.

Il

sito ha restituito una tipica produzione di ceramica ("ceramica di

Sant'Ippolito") dipinta con motivi di linee e triangoli in colore

scuro su fondo giallo-rossiccio. Forme tipiche furono una fiaschetta con

corpo ovoidale e unica ansa, un vaso emisferico con beccuccio cilindrico

e fruttiere con basso piede conico, che richiamo modelli orientali. Sono

presenti anche recipienti a partizioni multiple di uso incerto. La

ceramica di Sant'Ippolito sarebbe stata collegata alla successiva

"ceramica di Castelluccio".

I

materiali scavati nel sito sono conservati nel Museo archeologico

regionale "Paolo Orsi" di Siracusa e nella

stessa Caltagirone nel Museo della ceramica e nella sezione archeologica

dei Musei civici.

Poco

più a nord, in contrada Montagna, dai 77 metri di poggio Rocca fino ai

600 dei poggi Valfà e Mantina, si estende una grande necropoli di epoca siculo-greca.

Le tombe sin qui esplorate risalgono ad anni compresi tra il II

millennio e il VII secolo a.C. I sepolcri a thòlos sono

scavati nella roccia.

Pag.

1

|