|

Zafferana

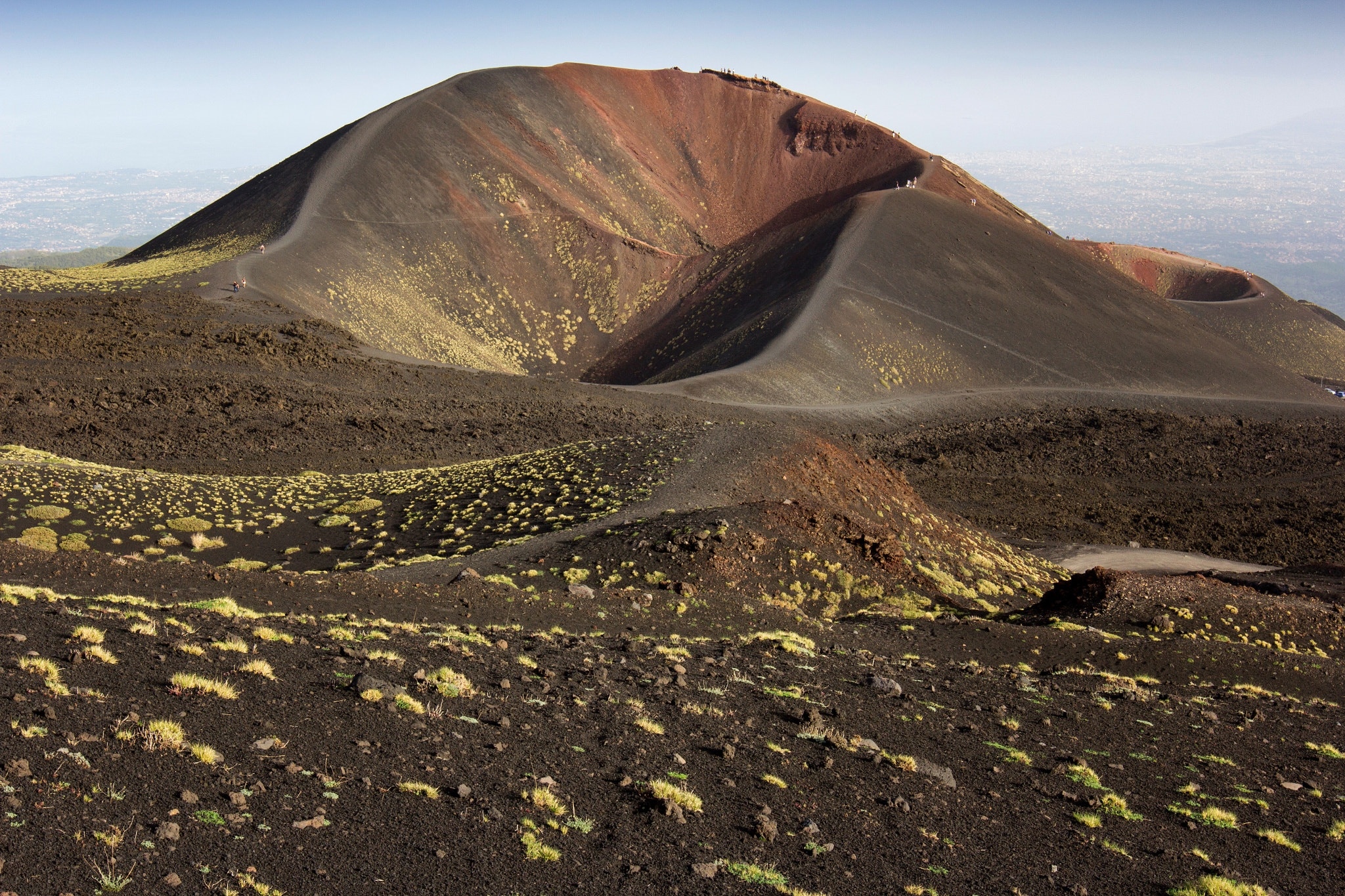

Etnea sorge a 574 m. s.l.m.,

alle pendici orientali dell'Etna.

Si estende fino alla vetta sommitale del vulcano, includendo nel proprio

territorio paesaggi di inestimabile bellezza naturalistica, dai fitti boschi

alle distese di deserto lavico.

È

uno dei comuni del Parco

regionale dell'Etna e

nel suo territorio rientrano le tre grandi valli che secondo accreditate

ipotesi rappresentano la testimonianza della sequenza della genesi del

vulcano: Valle

del Bove, Val

Calanna e Valle

San Giacomo.

Zafferana

rappresenta una delle porte d'accesso al vulcano, grazie alla strada

provinciale dell'Etna che la collega alla stazione turistica di Rifugio

Sapienza (Nicolosi)

da un lato, e a quella di Piano Provenzana (Linguaglossa)

dall'altro.

Diverse

sono le ipotesi sull'origine del nome; alcuni studiosi ritengono che la

parola derivi dall'arabo Zaufanah,

che significa “giallo”, per l'abbondanza dei giunchi e

delle ginestre che

si trovano nei boschi del territorio; altri pensano che il nome provenga da

parole arabe col

significato di “contrada ricchissima d'acqua” oppure “fischio del

vento”.

L'ipotesi

più attendibile la si trova nell'Enciclopedia italiana di Gerolamo

Boccardo,

in cui facendo accenno alla coltivazione dello zafferano egli scrive

che questa coltivazione «era industria principale nel moderno comunello di

Zafferana Etnea; che da detta cultura prese il nome». Questa supposizione

è avvalorata dal quadro della Madonna della Provvidenza (1838)

di Giuseppe

Rapisardi,

in cui è dipinto un vaso con fiori di zafferano.

Il

territorio di Zafferana Etnea era attraversato, fin dal tempo

dell'occupazione romana, da un importante asse viario che collegava la città

di Tauromenium a

quella di Katane,

costituendo un percorso alternativo alla via

Consolare Pompeia che

costeggiava il litorale jonico.

Questa strada pedemontana consentiva lo spostamento dei soldati romani al

riparo dagli attacchi nemici e permetteva di raggiungere e attraversare

l'imponente Bosco

d'Aci,

la cui legna veniva utilizzata per la costruzione delle navi.

A

tal proposito, il celebre antropologo palermitano Giuseppe

Pitrè,

nella sua Biblioteca delle tradizioni popolari, cita Zafferana come

luogo di passaggio dei tre santi

Alfio, Filadelfo e Cirino,

condotti dal preside Tertullo da Tauromenium a Leontini per

esservi martirizzati il 10 maggio 253.

Secondo alcune fonti in quel caso un'eruzione dell'Etna aveva reso

impraticabile la strada costiera (via Pompeia), costringendo la legione e i

condannati a servirsi della strada etnea.

Una

piccola parte di questa antica strada lastricata, in seguito riadattata a mulattiera e

utilizzata fino agli inizi del secolo scorso, è ancora visibile presso la contrada Dagalone.

Altra testimonianza della presenza dei romani nel territorio è

rappresentata dal ritrovamento di alcune monete romane.

A

causa delle eruzioni dell'Etna e dei terremoti che

più volte devastarono la zona, non si hanno altri reperti storici anteriori

al sisma

del Val di Noto del 1693.

La

storia dell'abitato attuale ha origine con la fondazione del Priorato di San

Giacomo, un monastero benedettino

costruito nel Medioevo e

di cui si hanno notizie certe a partire dal 1387 in

un documento firmato dal Vescovo di

Catania Simone

del Pozzo.

Da una bolla

papale firmata

da Papa

Eugenio IV nel 1443 si

apprende dell'esistenza di un'annessa chiesa dedicata a san Giacomo,

sacramentale e parrocchiale, il che fa presumere che fosse frequentata da un

primo nucleo di abitanti sorto attorno al monastero, oltre che dai numerosi

pellegrini che accorrevano nel giorno della festa del santo, il 25 luglio.

La vita monastica nel Priorato finì nel 1464,

ma la chiesa rimase aperta al culto fino almeno al 1677,

venendo poi probabilmente distrutta, insieme all'intero complesso, dal

terribile terremoto del 1693.

Il Priorato si trovava all'inizio della svasatura della Valle

San Giacomo,

a monte dell'odierno abitato.

Alcuni

studiosi agiografi sostengono

che un primo piccolo monastero in territorio zafferanese fosse stato

istituito da san

Sabino (m.

15 ottobre 760), vescovo di Catania, che lasciò la gestione della diocesi

per ritirarsi in un luogo pacifico insieme ai suoi discepoli.

Questo fatto non è sostenuto da fonti certe, ed è azzardato ipotizzare che

il Priorato di san Giacomo sia sorto in seguito sull'originario Monastero di

san Sabino.

Il

primo toponimo che

si riscontra nella storia di Zafferana è “Cella”, che indicava lo

stesso territorio di San Giacomo, dove era ubicato il priorato.

In un documento del 1694,

invece, compare per la prima volta il toponimo “Zafarana” che darà poi

il nome al paese.

Le terre della contrada Zafarana dipesero amministrativamente dai comuni di Trecastagni, Viagrande ed Aci

Sant'Antonio fino

al 1826,

mentre dal punto di vista religioso la chiesa del borgo (chiesa della

Madonna della Provvidenza), costruita agli inizi del Settecento,

fu vincolata all'Arcipretura Parrocchiale "S. Nicola di Bari" di

Trecastagni fino alla costituzione della parrocchia (1753).

Il

21 settembre 1826 un

decreto di Francesco

I,

dispose che i quartieri Zafarana Etnea, Sarro, Rocca d'Api, Bongiardo e

Pisano formassero, distaccandosi dai comuni di Trecastagni, Viagrande ed Aci

SS. Antonio e Filippo,

un nuovo comune col nome di Zafarana Etnea, poi Zafferana Etnea. A questo

nuovo Comune si unirono in seguito le altre frazioni di Fleri (1851)

e Petrulli (1951),

mentre la frazione Bongiardo passò,

nel 1934,

al neo-costituito comune di Santa

Venerina.

Cronologia

degli eventi sismici

-

11 gennaio 1693, terremoto

del Val di Noto -

il Priorato di san Giacomo e l'annessa chiesetta vengono rasi al suolo.

-

20 febbraio 1818,

tardo pomeriggio - 34 vittime, 29 delle quali all'interno della Chiesa

Madre.

-

30 settembre 1911,

ore 00.40 (magnitudine macrosismica 3.4) - epicentro a Zafferana Etnea.

-

19 marzo 1952,

ore 08.13 (magnitudine macrosismica 3.9) - epicentro a Santa

Venerina -

Distruzione del cimitero comunale di Zafferana Etnea.

-

19 ottobre 1984,

ore 18.43 (magnitudine macrosismica 3.7) - Epicentro a Zafferana Etnea - Il

terribile evento sismico creò il panico tra gli abitanti di Zafferana e dei

borghi limitrofi: si contò una vittima colpita

da un calcinaccio durante la fuga; ingenti i danni alle abitazioni, agli

edifici civili e amministrativi, a quelli sacri.

La

Chiesa Madre fu interessata dal crollo della volta della navata centrale che

cadde rovinosamente sul pulpito distruggendolo, da crepe sugli stucchi e da

profonde fratture lungo i pavimenti e

le pareti; i danni la resero inagibile alle sacre funzioni e fu sostituita

da una tensostruttura realizzata nella vicina Piazza della Regione

Siciliana, che ospitò i fedeli per ben quattordici anni. Anche il Palazzo

Municipale divenne impraticabile per i pericoli di crollo.

Gli

abitanti, privati delle loro case, furono ospitati per mesi in tende messe

a disposizione dalla Croce

Rossa Italiana e

dall'Esercito

Italiano,

chiamati sul posto per far fronte alle necessità dei senza tetto.

Una

replica importante si ebbe sei giorni dopo, il 25 ottobre 1984, con

epicentro nella frazione Fleri.

Anche questo terremoto causò danni ingenti agli edifici civili e sacri

nella frazione stessa e in quella limitrofa di Pisano

Etneo.

-

25 ottobre 1984, ore 01.11 (magnitudine macrosismica 3.0) - Epicentro a

Zafferana Etnea, danni ingenti ad edifici civili e sacri nelle frazioni di

Fleri e Pisano Etneo.

-

9 gennaio 2001,

ore 02.51 (magnitudine macrosismica 3.4) - Epicentro a Zafferana Etnea.

-

29 ottobre 2002,

ore 10.02 (magnitudine macrosismica 4.1), terremoto

di Santa Venerina -

Epicentro a Santa Venerina.

-

29 ottobre 2002, ore 17.14 (magnitudine macrosismica 3.7) - Epicentro a Milo.

-

26 dicembre 2018,

ore 03.19 (magnitudine macrosismica 4.8), terremoto

di Viagrande -

epicentro a Viagrande,

danni ingenti ad edifici civili e sacri nella frazione di Fleri.

Cronologia

degli eventi eruttivi

-

1792 -

A seguito degli eventi eruttivi cominciati nel marzo 1792,

il primo di giugno si aprì un cratere sul

lato est dell'Etna, preannunciato da terremoti. Il fuoco del vulcano divorò

fertili terreni lasciando dietro di sé una lingua nera di lava.

I

primi di agosto la colata lavica si affacciò dalle colline che vanno

dall'Airone alla Valle San Giacomo, seminando il panico nel piccolo borgo.

Ormai privi di speranza per la salvezza delle proprie case, gli zafferanesi

raccolsero le loro cose e si prepararono a lasciare le loro proprietà.

«La

montagna conica dell'Arcimisa restò in gran parte seppellita da questa

copiosa ed alta corrente di lava, la quale empì la profondissima valle del

signor Gioacchino a segno di non lasciarne il menomo vestigio. Da qui il

torrente focoso diviso in cinque braccia proseguì il suo corso nelle

contrade di Cassone, distruggendo e snaturando tutte quelle fertili

campagne, che incontrò nel suo passaggio ed andò finalmente a devastare le

vigne in faccia della Zafarana. Gli abitanti del paese colti dallo spavento

erano già in istato di abbandonare le loro case in preda del torrente

infocato; ma la lava divisa in tante ramificazioni, si arrestò in quella

scoscesa collina tutta vestita di vigneti, che è a poca distanza dalla

Zafarana» (Giuseppe

Recupero, Storia

naturale e generale dell'Etna Catania 1815)

Dai

zafferanesi, che in un impeto di fede avevano portato in processione dalla

chiesa la statua della Madonna della Provvidenza, l'improvviso cessare

dell'eruzione alle porte dell'abitato venne inteso come una grazia

straordinaria. Il popolo tutto gridò al miracolo e fece voto di recarsi in

quel luogo in pellegrinaggio ogni anno. Sul posto nel 1861 venne edificato

un monumentale altarino e, ancor oggi, la cittadinanza scioglie il voto dei

padri recandovisi ogni anno durante i festeggiamenti patronali.

-

1852 -

La lava lambisce l'abitato distruggendo boschi e fertili terreni.

-

1992 -

La lava si arresta a meno di un chilometro dal centro abitato, in contrada

Piano dell'Acqua. Cominciata il 14 dicembre 1991 e terminata il 30 marzo del

1993, fu l'eruzione etnea

di più lunga durata tra quelle recenti. La lava fuoriuscì da un sistema di

fratture localizzate lungo la base del cratere di sud-est, in direzione

nord-sud, che si estese nel giro di alcuni giorni da quota 3.100 a quota

2.200 s.l.m.

Chiesa

di Santa

Maria della Provvidenza

La chiesa

di Santa Maria della Provvidenza è la chiesa

madre di Zafferana

Etnea.

Svettante

su di un'ampia e scenografica scalinata in pietra

lavica,

in netto contrasto con la bianca facciata, la Chiesa Madre, intitolata alla Patrona,

è il monumento più importante della città.

La

sua costruzione, iniziata nel 1731 per

volere di don Francesco Gagliano, decano della Basilica

Collegiata di Catania,

si protrasse per lungo tempo, più volte ripresa a causa dei numerosi eventi sismici che

la resero inagibile. Nei secoli la sua struttura fu rimaneggiata e ampliata.

La chiesa originaria, infatti, era molto più piccola, disposta

perpendicolarmente a quella attuale; il 20 febbraio 1818 un

terribile terremoto distrusse l'edificio causando ventinove vittime tra i

fedeli presenti alle sacre funzioni.

I

lavori di ricostruzione, cominciati nel 1832 e

conclusi nel 1837,

valsero alla chiesa la possibilità di essere dichiarata "Chiesa

Matrice" dall'allora vescovo di

Catania, mons. Orlando. Nel 1882 un

nuovo intervento di ampliamento portò all'allungamento delle navate.

L'ultimo

intervento di recupero e di restauro risale agli anni precedenti al 1997,

quando la chiesa venne riaperta al culto dopo quattordici anni, essendo

stata resa inagibile dal terremoto del 1984,

che causò il crollo della volta della navata centrale e innumerevoli altri

danni strutturali.

L'esterno

è caratterizzato da un'imponente facciata in

pietra bianca di Siracusa,

realizzata dal 1897 al 1928 in

stile eclettico,

con elementi che vanno dal barocco siciliano

al liberty su

progetto dell'architetto Carmelo

Sciuto Patti.

Il prospetto è formato da un corpo centrale lievemente arretrato rispetto

ai due campanili gemelli.

A

seguito della riapertura della Chiesa, avvenuta il 30 ottobre 1997,

le porte sono state decorate con pannelli bronzei in rilievo. Nella porta

centrale troviamo rappresentate la processione durante

l'eruzione

del 1792 (in

basso a sinistra), una scena di vita monastica del Priorato di San Giacomo

(in basso a destra) e in alto scene tratte dal Nuovo

Testamento in

cui è presente la Madonna.

Le porte laterali, invece, sono arricchite da pannelli che raffigurano scene

della vita di Cristo.

Sul

portale maggiore, a ridosso di una cornice curvilinea, si trova un grande

Cristo Pantocratore che, con le braccia aperte, accoglie i fedeli e li

invita ad entrare. Sul livello superiore, al centro di un trittico, è posta

una statua di pregevole fattura raffigurante la Titolare della chiesa e

Patrona della città, Maria Santissima della Provvidenza. Su di essa, nel

frontone, si erge lo stemma mariano.

Delle

due torri campanarie, d'impronta prettamente barocca,

solo quella di destra ospita cinque campane.

Dei

due ingressi sui prospetti laterali, il più interessante è quello di

destra, rivolto ad oriente. È in pietra lavica scolpita, e sulla sua soglia

è incisa la data del 1730,

l'anno in cui furono iniziati i lavori di costruzione della chiesa. Pare

certo che questo fosse, nel progetto iniziale, l'ingresso principale della

chiesa, allora molto più piccola, e rivolta quindi ad oriente

perpendicolarmente alla chiesa attuale.

La

cupola, di forma ottagonale, è artisticamente rivestita da tessere in maiolica blu,

caratteristica comune a molte delle cupole e delle guglie delle chiese

etnee.

L'interno,

elengante e sobrio nel suo insieme, è a croce

latina e

a tre navate. All'incrocio del transetto con

la navata centrale si innalza la cupola.

Nonostante gli eventi sismici remoti e recenti l'abbiano spogliata di molte

delle finiture e degli affreschi originari, la chiesa conserva interessanti

opere artistiche.

All'ingresso,

sulla destra, è collocato il fonte

battesimale in marmo,

sormontato dall'Agnello e circondato da una ringhiera in ferro battuto.

L'abside presenta

un altare maggiore di pregevole fattura, al di sopra del quale si erge

maestoso un grande quadro della Madonna della Provvidenza, opera

novecentesca del pittore Raffaele

Stramondo;

dello stesso autore, sempre nell'abside, troviamo a destra Il

sacrificio di Melchisedech e a sinistra La Cena di Emmaus. L'abside presenta

un altare maggiore di pregevole fattura, al di sopra del quale si erge

maestoso un grande quadro della Madonna della Provvidenza, opera

novecentesca del pittore Raffaele

Stramondo;

dello stesso autore, sempre nell'abside, troviamo a destra Il

sacrificio di Melchisedech e a sinistra La Cena di Emmaus.

Ai

lati dell'altare maggiore due splendide porte in legno scolpito, recanti i

rispettivi simboli iconografici, conservano le statue di San Giuseppe (a

destra) e della Madonna della Provvidenza (a sinistra), mentre dietro l'altare,

al centro, si trova una simile porta che custodiva un tempo la statua di

Sant'Antonio abate.

In

fondo alla navata destra si trova la cappella della Madonna della

Provvidenza, uno splendido altare in marmo policromo in cui è incastonato

il venerato quadro della Madonna, dipinto nel 1838 da Giuseppe

Rapisarda.

In

fondo alla navata sinistra, invece, si trova la cappella del Santissimo

Sacramento;

sull'altare, fiancheggiato da due statue raffiguranti Santa

Margherita Maria Alacoque e Santa

Giuliana Falconieri,

è posto il simulacro del Sacro

Cuore di Gesù.

Lungo

il transetto troviamo invece a destra l'altare di San Giuseppe, con una

grande pala dipinta dal pittore zafferanese Giuseppe

Sciuti nel 1854 a

soli vent'anni; a sinistra, l'altare del Santissimo Crocifisso, con un

monumentale Crocifisso ligneo ottocentesco alla base del quale è posto un

quadro dell'Addolorata.

Due

statue si fronteggiano, poste nelle navate laterali: a destra troviamo

quella di Sant'Antonio

di Padova,

a sinistra quella di Sant'Antonio abate, compatrono della città.

Altri

interessanti simulacri sono conservati nella Matrice, ma esposti solo nei

giorni delle rispettive feste; tra questi ricordiamo: il Cristo Morto col

suo cataletto (portantina),

di fattura settecentesca; la Madonna della Provvidenza, scolpita intorno

alla metà del secolo XIX; l'Addolorata e San

Giovanni Apostolo; Santa

Rita da Cascia; San

Giuseppe;

la Madonna di Lourdes; il piccolo simulacro di Maria Santissima Bambina; Sant'Agata; Santa

Lucia;

il Cristo Risorto.

Chiesa

di Santa Maria delle Grazie

La

costruzione originale era in legno su

una proprietà privata, e venne iniziata dopo il terremoto del 1818,

che aveva reso inagibile la chiesa

madre Santa Maria della Provvidenza. La

costruzione originale era in legno su

una proprietà privata, e venne iniziata dopo il terremoto del 1818,

che aveva reso inagibile la chiesa

madre Santa Maria della Provvidenza.

In

seguito cominciarono i lavori definitivi, che non furono però ultimati,

lasciando così la chiesa incompleta. Un recente intervento di completamento

e restauro ha permesso di aprirla al culto, consacrata l'8 dicembre 1995 dall'arcivescovo

emerito di Catania Luigi

Bommarito.

Nella

facciata, in stile liberty,

si trova una nicchia che ospita una statua in pietra bianca della Madonna

delle Grazie.

Al

di sopra del portale,

all'interno di una cornice semicircolare, si trova un altorilievo raffigurante

due angeli che sostengono la "M" di Maria.

La

facciata è suddivisa in tre parti, separate tra di loro da paraste con

inserti liberty; la porzione centrale presenta il portale d'ingresso e

culmina nella croce, quelle laterali si elevano per finire a destra nella

torretta dell'orologio, e a sinistra nella torre campanaria.

Quest'ultima

possiede una particolarità: le due campane suonano a slancio, ovvero è

tutta la campana ad oscillare e non solo il batacchio, come invece avviene

di norma.

L'interno

si sviluppa in un'unica navata a copertura lignea.

L'altare

maggiore ospita, su una mensola marmorea, la statua lignea della Madonna

delle Grazie.

Nella

parete destra si trovano un dipinto che raffigura la Visitazione di Maria a

santa Elisabetta e la statua del Sacro

Cuore di Gesù;

nella parete sinistra, invece, un dipinto raffigurante l'Annunciazione e una

statua di san

Mauro abate.

Capitelli

votivi

Capitello

della Madonna della Provvidenza - In centro storico. Fu costruito nel 1861 ad

opera dei fedeli nello stesso luogo in cui nel 1792 avvenne un miracolo attribuito

all'intercessione della Vergine: il fronte lavico dell'eruzione dell'Etna,

ormai incombente sull'abitato, prodigiosamente si arrestò nel medesimo

punto in cui il simulacro della Madonna fu portato in processione.

Proprio

a ricordo di quell'evento sul timpano che sormonta l'altare è

scritto: "TU SALUS NOSTRA", cioè "Tu nostra salvezza".

Ancor oggi l'Altare contiene l'originario simulacro della Vergine, bella

opera settecentesca in gesso dipinto.

Questo Altarino rappresenta una testimonianza della devozione alla Madonna e

ogni anno, in memoria del miracolo del 1792, il popolo scioglie l'antico

voto pronunciato dagli avi, raggiungendolo in processione il sabato che

precede la seconda domenica di agosto.

Una

lapide marmorea, collocata ai piedi del simulacro della Madonna, così

recita: "A piè di questo simulacro dell'Augusta Vergine della

Provvidenza, la lava etnea del 1972 prodigiosamente qui ristette. I

fedeli questo monumento vi eressero nel 1861". Una

lapide marmorea, collocata ai piedi del simulacro della Madonna, così

recita: "A piè di questo simulacro dell'Augusta Vergine della

Provvidenza, la lava etnea del 1972 prodigiosamente qui ristette. I

fedeli questo monumento vi eressero nel 1861".

Capitello

della Madonna delle Grazie - In

centro storico. Il primo altarino dedicato alla Madonna delle Grazie venne

costruito quando ancora la strada non esisteva, nel torrente

sottostante.

Qui

si trovava la piccola abitazione di un mendicante che, per guadagnarsi da

vivere, vendeva l'acqua alle

famiglie, non essendovi ancora una rete idrica. Un giorno, durante una

piena, il mendicante venne

trascinato dalle acque; impaurito, pregò la Madonna e improvvisamente si

sentì afferrato dai capelli e trascinato verso un masso dove credette di

scorgere il profilo della Madonna.

Con

la costruzione della strada attuale, la famiglia Marano, allora proprietaria

del parco comunale (Villa Anna), offrì lo spazio per costruire questo nuovo

altarino, all'interno del quale è stata riportata la pietra che salvò il

mendicante.

Capitello

votivo della Madonna della Provvidenza - Nella contrada Piano

dell'Acqua. Il capitello a forma di stele raffigura la Madonna della

Provvidenza, voluta dai cittadini zafferanesi a memoria del prodigioso

arresto della colata lavica che nel 1992 incombeva sull'abitato. Allora, in

processione, il popolo dei fedeli raggiunse il fronte lavico, chiedendo la

grazia della salvezza della loro città. E così fu: la lava si fermò poco

tempo dopo nel punto in cui il simulacro della Madonna era stato

portato.

La

stele col simulacro della Madonna venne inaugurata il 13 novembre 1994 dal cardinale

Salvatore Pappalardo e

fu fatto voto di raggiungere questo luogo in processione ogni primo sabato

di giugno.

Ai piedi della stele,

una targa commemorativa, così recita: "Tu fosti, o Madre della Divina

Provvidenza, difesa e baluardo della nostra città che a Te deve salvezza

dal fuoco ormai incombente dell'eruzione 1991-'92. Il

popolo grato questa stele eresse il 13 novembre 1994 ".

Capitello

votivo della Madonna della Provvidenza, quartiere Cancelliere.

Capitello

votivo della Madonna della Provvidenza, contrada Dagalone.

Capitello

votivo di San Vito martire.

Capitello

votivo del Santissimo Redentore, frazione Fleri.

Capitello

votivo della Madonna delle Grazie, quartiere Fortino.

Palazzo

Municipale

L'elegante

costruzione fine ottocentesca, posta sullo stesso livello urbanistico della

chiesa madre, si affaccia sulla centralissima piazza Umberto

I.

Il

palazzo è un gradevole esempio di stile

Liberty,

con cornicione merlato, inserti floreali sul prospetto principale e, al

centro, sopra il balcone d'onore,

uno stucco riprende lo stemma comunale, con l'aquila che tiene tra gli

artigli due grappoli d'uva, posta sopra un medaglione su cui è dipinta

l'Etna in eruzione.

L'edificio,

reso inagibile dal terremoto del 19 ottobre 1984,

dopo un lungo restauro, è stato inaugurato il 30 maggio 2009 alla

presenza delle istituzioni comunali, del presidente della Regione Siciliana Raffaele

Lombardo e

dell'arcivescovo metropolita di Catania Salvatore

Gristina.

Al

suo interno si conservano due importanti opere del pittore locale Giuseppe

Sciuti: Il

Benessere e le Arti ed un autoritratto. Per raggiungere il

municipio dalla piazza si percorre una coreografica scalinata curvilinea a

doppia rampa, con lampioni anch'essi

Liberty; al centro della scalinata è collocato un busto del pittore

Giuseppe Sciuti, in memoria dell'artista cui Zafferana diede i natali.

Villa

Manganelli

Villa

Manganelli è un edificio monumentale di Zafferana

Etnea,

appartenuto alla nobile famiglia catanese dei Principi Paternò

- Manganelli.

La sua costruzione avvenne tra la fine del XIX e

gli inizi del XX

secolo,

in contrada Sarro.

Vi

si accede attraverso un monumentale ingresso sulla SP9, in prossimità

dell'antica chiesa di san Vincenzo Ferreri, in contrada Sarro, percorrendo

un viale alberato immerso in un florido parco. La villa si trova più in

alto rispetto al piano stradale, e la si può vedere da più parti dominare

sul territorio circostante. Vi

si accede attraverso un monumentale ingresso sulla SP9, in prossimità

dell'antica chiesa di san Vincenzo Ferreri, in contrada Sarro, percorrendo

un viale alberato immerso in un florido parco. La villa si trova più in

alto rispetto al piano stradale, e la si può vedere da più parti dominare

sul territorio circostante.

Lo

stile utilizzato rispecchia quello della Secessione

viennese,

movimento artistico che si diffuse a partire dalla fine del 1800 in tutta

Europa e negli Stati Uniti ed anche lo stile "Neoclassico"

come quello "Georgiano"

è presente, il che rende villa Manganelli probabilmente l'unico edificio

del Sud Italia con

stile inglese-americano coloniale del 1700. L'edificio si innalza su tre

piani, e il prospetto principale, rivolto ad est, è caratterizzato da un

corpo centrale avanzato, nel cui piano intermedio, al di sopra del portale

d'ingresso, si trova un balconcino d'onore provvisto di balaustra a

colonnine. Il prospetto posteriore, ad ovest, presenta di contro un corpo

centrale incassato, formando così una sorta di corte dalla quale si accede

alla villa provenendo dal parco retrostante.

Gli

interni, nonostante l'incuria degli anni passati, a seguito di un recente

restauro conservativo, hanno ritrovato il loro splendore. I pavimenti sono

in stile

liberty,

ed i soffitti affrescati con motivi a festoni e ghirlande intervallati da

motivi geometrici, opera magistrale dell'architetto Joseph

Maria Olbrich.

Attorno

alla villa si trova uno splendido parco composto di sciare e castagneti, e

di alberi di vario genere, comunemente chiamato il feudo dagli

abitanti locali.

Attualmente

la Villa Manganelli è di proprietà dell'Ente

Parco dell'Etna,

in attesa di una prossima destinazione d'uso. Tra le varie proposte, quella

di utilizzare la villa come sede di una futura facoltà di Scienze

Forestali,

oppure di adibirla ad ospitare un museo dedicato all'Etna.

Parco

Comunale

Il

Parco Comunale è il più grande giardino pubblico del comune, situato in

pieno centro, sul lato nord del torrente Salaro

in prossimità della Chiesa della Madonna delle Grazie e vi si accede da un

piazzale intitolato a papa

Giovanni Paolo II.

Il

giardino è di notevole interesse sia dal punto di vista naturalistico che

culturale. Un intricato percorso di tortuosi vialetti conduce il visitatore

attraverso grandi aiuole da

cui si slanciano verso l'alto pini e magnolie secolari

e in cui sono coltivate pregiate varietà di rose,

di ortensie e

di camelie.

Villa

Marano. In mezzo alla flora rigogliosa

si erge, nel punto più elevato del parco, una bella palazzina aristocratica

in stile liberty (ex

Villa Anna), appartenuta al commendatore Marano, oggi sede della biblioteca comunale

"Francesco Guglielmino" e scenario di vari spettacoli culturali.

Nei pressi della palazzina, al termine del Viale degli uomini illustri (vi

si trovano i busti dei personaggi che hanno fatto la storia della città),

si trova una bella voliera,

anch'essa in stile Liberty.

Anfiteatro

comunale

Adiacente

a questo settore che possiamo definire il più antico, si trova quello più

moderno, in cui è possibile ammirare nelle aiuole a prato inglese delle

opere d'arte contemporanea in ferro battuto, un grande stagno con anatre e

il capiente anfiteatro comunale

“Falcone e Borsellino”. Quest'ultima struttura è sede dell'annuale

calendario di spettacoli “Etna in Scena” e può accogliere diverse

centinaia di spettatori.

Tradizioni

e folclore

-

Festa patronale della

Madonna della Provvidenza È

la festa più importante della cittadina e si svolge ogni anno nei giorni a

cavallo della seconda domenica di agosto; comprende una serie di momenti

religiosi e folkloristici molto

partecipati, in cui la cittadinanza si riunisce per rendere omaggio alla

propria patrona.

-

Festa di sant'Antonio abate Il Compatrono di

Zafferana si ricorda il 17 gennaio di ogni anno, con una santa messa solenne

e un insieme di manifestazioni collaterali che ne arricchiscono il

programma. Il culto e la festa di sant'Antonio

abate sono

stati ripristinati nel 2006,

in occasione del 1650º anniversario della morte. Con l'accrescere del culto

nei confronti della Patrona

Maria Santissima della Provvidenza,

l'attenzione religiosa nei confronti del grande santo anacoreta è

andata via via scemando, fino a quando, nel 1950 circa,

le celebrazioni religiose e folkloristiche in suo onore (benedizione degli

animali, accensione del fuoco, processioni) vennero sospese. Ad oggi è

stata ripristinata la memoria solenne del santo e l'antichissima tradizione

dei “cuddureddi” (ciambelline di pane) che vengono benedetti e

distribuiti ai fedeli. Il simulacro di

sant'Antonio abate si conserva in Chiesa

Madre,

su un altare della navata sinistra;

è una statua lignea di autore ignoto risalente alla metà del XIX secolo

che raffigura l'abate con gli abiti pontificali, mitria e pastorale.

-

Corpus Domini Dopo

la Messa della sera, esce dalla Chiesa

Madre il

Santissimo Sacramento dell'Altare contenuto in un artistico ostensorio dorato,

e coperto da un baldacchino.

La processione è preceduta dal corpo bandistico "Città di Zafferana

Etnea" e seguita da un grande numero di fedeli. Lungo le strade,

principali e di quartiere, l'eucaristia viene

accolto da un tappeto di fiori sparsi sul percorso dagli abitanti della zona

attraversata: questa tradizione è secolare, e ancora oggi viene praticata

con molta devozione in segno di decoro e rispetto a Gesù Sacramentato.

I fedeli, inoltre, allestiscono con grande cura, lungo le strade, degli altari per

la reposizione e l'adorazione del Santissimo Sacramento.

Molti

di questi altari, detti comunemente "altarini", risalgono

all'Ottocento, tramandandoci

un'antica quanto attuale devozione popolare; antichi ricami, preziosi

doselli, piccole cappelline in legno decorato,

artistici

candelieri, rimangono testimonianza di una fede che si rinnova ogni anno in

questa festa, molto sentita e partecipata.

-

Venerdì Santo La

drammatizzazione della passione e morte di Gesù Cristo si ripete a

Zafferana Etnea da secoli, associando alla liturgia propria del giorno, riti

che giovano ai fedeli per contemplare il mistero della Morte di Cristo,

anche con gli occhi oltre che col cuore. -

Venerdì Santo La

drammatizzazione della passione e morte di Gesù Cristo si ripete a

Zafferana Etnea da secoli, associando alla liturgia propria del giorno, riti

che giovano ai fedeli per contemplare il mistero della Morte di Cristo,

anche con gli occhi oltre che col cuore.

Il

Cristo Crocifisso, "svelato" durante le celebrazioni del venerdì

santo, sovrasta l'altare maggiore della Chiesa Madre, insieme all'Addolorata

e all'apostolo Giovanni.

Al

termine della liturgia, esso viene avvolto da un lenzuolo bianco, calato

dalla Croce e deposto sul "cataletto", urna utilizzata per portare

in processione il Cristo Morto. Il corteo funebre, molto partecipato e

sentito, procede lentamente lungo le strade della cittadina, preceduto dal

Cristo Morto, dalla Madre Addolorata e da San Giovanni apostolo.

-

Il Natale La

notte tra il 24 ed il 25 dicembre, durante la cosiddetta "Messa di

Mezzanotte", nella Chiesa Madre gremita di fedeli, si partecipa alla

Santa Messa e si assiste, con grande partecipazione ed emozione, alla

svelata del Presepe.

La scena che si presenta agli occhi dei fedeli presenti è quella

tradizionale della nascita di Gesù e

dell'adorazione dei pastori, realizzata sull'altare maggiore con grandi

statue ad altezza naturale.

Ogni

anno un numeroso gruppo di volenterosi si impegnano nella preparazione di

questo monumentale Presepe, sempre diverso e sempre carico di sfumature

artistiche ed allegoriche che emozionano ed aiutano a raccogliersi in

preghiera dinanzi alla scena della Natività.

Fuori, sulla piazza Umberto

I,

brucia per tutta la notte il grande falò,

tradizionalmente chiamato u zuccu.

|