|

Cuore

di un agglomerato

urbano di circa 700 000 residenti esteso alle pendici

sud orientali del Monte Etna,

è il centro dell'area

metropolitana più densamente popolata della Sicilia, e di una

più ampia conurbazione nota

come Sistema

lineare della Sicilia orientale, che conta circa 1.700.000 abitanti

su una superficie di 2.400 chilometri quadrati. La città è inoltre il

fulcro economico ed infrastrutturale del Distretto

del Sud-Est Sicilia, istituito il 26 febbraio 2014 alla presenza

dell'allora presidente della Repubblica

Italiana Giorgio

Napolitano. È il decimo comune d'Italia per popolazione ed il più

popoloso che non sia capoluogo di regione. Principale polo industriale, logistico e commerciale della Sicilia,

è sede dell'Aeroporto

Vincenzo Bellini.

Fondata

nel 729 a.C. dai Calcidesi della

vicina Naxos,

la città vanta una storia millenaria caratterizzata da svariate dominazioni

i cui resti ne arricchiscono il patrimonio artistico, architettonico e

culturale. Sotto la dinastia aragonese fu

capitale del Regno

di Sicilia, e dal 1434 per volere di re Alfonso

V è sede della più antica Università dell'isola.

Nel corso della sua storia è stata più volte interessata da eruzioni

vulcaniche (la più imponente, in epoca storica, è quella del 1669)

e da terremoti (i

più catastrofici ricordati sono stati quelli del 1169 e

del 1693).

Catania

è stata patria, nativa o adottiva, di alcuni tra i più celebri artisti e

letterati d'Italia, tra i quali i compositori Vincenzo

Bellini e Giovanni

Pacini e gli scrittori Giovanni

Verga, Luigi

Capuana, Federico

De Roberto, Nino

Martoglio, Vitaliano

Brancati. Il barocco del suo centro

storico è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio

dell'umanità, assieme a quello di sette comuni del Val

di Noto (Caltagirone, Militello

in Val di Catania, Modica, Noto, Palazzolo

Acreide, Ragusa e Scicli),

nel 2002.

Secondo

lo storico greco Plutarco,

il suo nome deriva dal siculo katane (cioè grattugia, parola

di origine indoeuropea), per l'associazione con le asperità del territorio lavico su

cui sorge, od anche dal latino catinum (catino, bacinella) per la

conformazione naturale a conca delle colline intorno alla città o come

riferimento al bacino della Piana.

L'etimologia resta

comunque oscura: secondo altre interpretazioni, il nome deriverebbe

dall'apposizione del prefisso greco katà- al

nome del vulcano Etna (Aitnè,

dal greco) (in modo che ne risulti "nei pressi di" o

"appoggiata" all'Etna).

Lo

stemma della Città di Catania è costituito da uno scudo con lo sfondo

azzurro, cimato dalla corona

reale aragonese e, nella parte inferiore, la legenda che

riporta la sigla “S.P.Q.C.”, (sulla falsariga di SPQR)

che in lingua

latina significa Senatus Populusque Catanensium, mentre

tradotto in italiano: Il

Senato e il Popolo Catanese. Al centro è presente un elefante posto di

profilo di colore rosso

porpora con le zanne rivolte a sinistra (destra araldica), sopra

di esso è presente una lettera “A”

maiuscola anch'essa di colore rosso, che sta per Agata, il nome della santa

patrona.

La

collina di Monte Vergine occupa una posizione strategica fra il mare, l'Etna

e la maggiore pianura di Sicilia. Su di essa si sviluppò un vasto abitato

preistorico, intercettato in più punti ed in particolare nell'area dell'ex

Monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena ed in quella di via Teatro

Greco. Nel monastero benedettino sono stati rinvenuti reperti che

coprono il periodo compreso tra il Neolitico e la fine dell'età del Rame;

agli inizi dell'Eneolitico si data una tomba a fossa polisoma rinvenuta

sempre all'interno del monastero. In via Teatro Greco sono state

individuate due fasi preistoriche. La prima, datata al radiocarbonio alla

seconda metà del VI millennio a.C., è relativa alla probabile

frequentazione di uno o più ripari sotto roccia, dagli inizi del Neolitico

medio fino a quello tardo. La seconda fase, datata al radiocarbonio alla

fine del V millennio a.C., appartiene ad una abitato con capanne degli

inizi dell'Eneolitico, cui verosimilmente spetta la tomba dei Benedettini.

Sebbene

si conoscano rinvenimenti sporadici dell'età del Bronzo e di quella del

Ferro, l'area era probabilmente disabitata quando, nel 729-728

a.C., coloni

greci provenienti da Naxos,

a sua volta fondata da Calcide in Eubea,

guidati dall'ecista Evarco vi

fondarono Kατάvη.

La città greca, conobbe la sua stagione migliore nel corso del V

secolo a.C.. Nel 476

a.C. Gerone

I di Siracusa ne fece la propria sede, sostituendo gli abitanti e

mutandone il nome in Áitna.

Di questo episodio, durato un quindicennio, cantato da Pindaro e

forse al centro di una perduta tragedia di Eschilo,

rimangono monete d'argento tra le più raffinate dell'antichità.

Riacquisiti l'antico nome e gli originari abitanti, alla fine del secolo,

durante la Guerra

del Peloponneso, la città parteggiò per Atene contro Siracusa.

Conquistata dai siracusani nel 403

a.C., dispersi i suoi abitanti e ripopolata con mercenari campani,

per la città ebbe inizio un declino che si concluse solo con la conquista

romana di Manio

Valerio Massimo Messalla nel 263

a.C.

Càtina

(o Càtana) divenne colonia augustea nel 21

a.C.. Da quel momento la città si dotò di grandi edifici pubblici

che la trasformeranno in uno dei più ragguardevoli centri dell'impero e che

nei secoli successivi, fino ad oggi, condizioneranno il suo sviluppo urbano.

La città fu sede di una precoce comunità cristiana e dal IV

secolo, se non da prima, di una cattedra vescovile. Al cristianesimo

si legano le trasformazioni di alcuni edifici e il lento processo di

sviluppo da città antica a città medievale.

Alla caduta

dell'Impero Romano la Sicilia venne conquistata nel VI

secolo dagli Ostrogoti di

re Teodorico

il Grande che si occupò della ricostruzione delle mura della

città, utilizzando le pietre che costituivano l'anfiteatro romano. Venne in

seguito conquistata dai Bizantini,

e nella prima metà del IX

secolo dai musulmani. Nel 1071 viene

conquistata dai Normanni che

provvidero a ridarle la sede vescovile, con l'approvazione del papa

Urbano II (bolla

pontificia del 9 marzo 1092);

la città sarà elevata solo nel 1859 a

sede arcivescovile. Fu poi governata dagli Svevi,

periodo in cui si eresse il Castello

Ursino e si crearono le figure amministrative che perdurarono

fino al 1817 circa.

La città fu una delle sedi della corte di Federico

II di Svevia e da qui furono emanati editti e leggi di grande

importanza. Alla fine del casato Hohenstaufen furono

gli Angioini a

prendere possesso della città, occupandola militarmente abusando spesso

della popolazione locale.

Nel 1282,

passò al ramo cadetto della Corona

d'Aragona (in quanto la moglie di Pietro

III, Costanza

di Svevia era figlia del re Manfredi) che fino a Martino

I fecero di Catania la capitale del regno

di Trinacria. Dopo l'annessione del regno all'Aragona,

la Sicilia perse l'indipendenza e passò sotto il dominio spagnolo,

poi sabaudo e

infine dei Borbone.

Nel 1622, Emanuele

Filiberto di Savoia, viceré

di Sicilia, con lettera ratificata da Filippo IV, aveva assegnato al Senato catanese

funzioni pari a quelli di Palermo e Messina, concedendole una certa

autonomia.

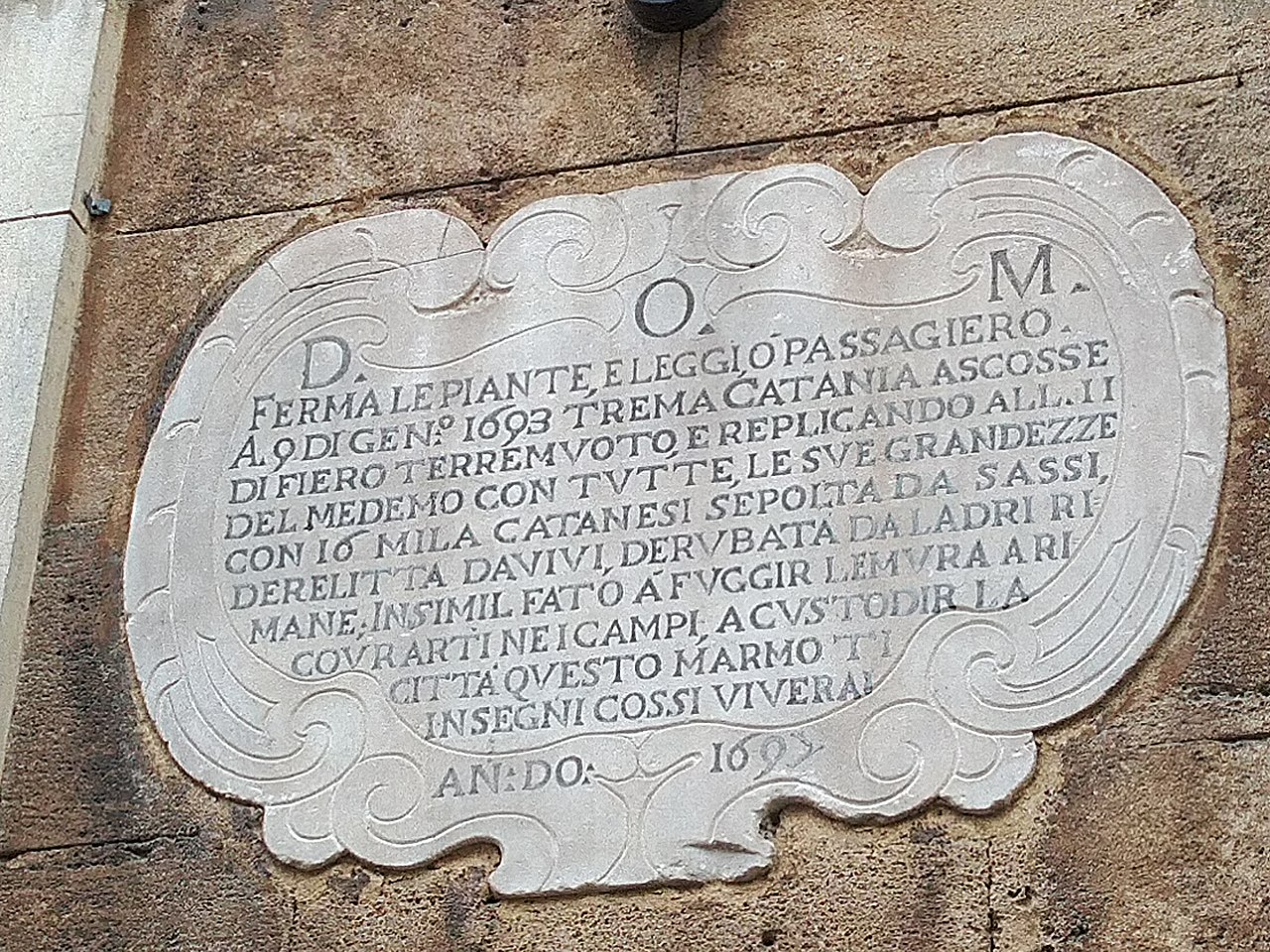

Le

due gravissime catastrofi naturali di fine XVII secolo (l'eruzione

dell'Etna del 1669 e il terremoto

del Val di Noto del 1693) segnano "il transito verso la modernità".

La ricostruzione post-terremoto si contraddistinse per lo stile Barocco; uno

tra i pochissimi grandi monumenti che mantenne la sua forma integra e

originale fu il Castello

Ursino. Di contro, antichi edifici furono rinnovati e riedificati con

i nuovi stili settecenteschi: grandi esempi sono la cattedrale (della

precedente rimasero integre solo le absidi normanne), il Palazzo

degli Elefanti, il Monastero

di San Nicolò l'Arena o nei vari monasteri siti in Via

dei Crociferi. Il lavoro del grande architetto Giovanni

Battista Vaccarini fu cruciale sia per i progetti che

interessarono questi particolari monumenti ma anche per il piano urbanistico

che egli stesso disegnò.

Tra

il 1816 e

il 1818 acquisì

lo status di Comune, lasciando quello di Urbs,

in modo da essere governata da un Intendente, coadiuvato dal Segretario

generale e dal Consiglio di Intendenza. Sempre nel 1818 - il 20 febbraio -

si verificò un terremoto con epicentro ad Aci

Catena o Aci

Sant'Antonio - diversi sono i pareri sul punto esatto - a causa

del quale Catania soffrì moltissimo: il Castello Ursino fu reso inabitabile

e vennero danneggiati i Conventi dei Minoriti (con l'annessa Chiesa

di San Michele Arcangelo), dei Francescani, dei Crociferi, di

Sant'Agostino, di Sant'Agata la Vetere e dei Benedettini, gli edifici

dell'Università, il Collegio Cutelli, il Seminario dei Chierici e gli

Ospedali di Santa Marta e di San Marco. Ma a differenza della provincia, che

ne risentì notevolmente anche dal punto di vista demografico, Catania

questa volta non registrò alcuna vittima.

Nel

1849, durante la riconquista

borbonica della Sicilia, la città subì pesanti distruzioni e i suoi

abitanti stupri, saccheggi e uccisioni fino a che il 7 aprile, dopo aspri

combattimenti, fu occupata dalle truppe di Ferdinando

II sotto il comando di Carlo

Filangieri, principe di Satriano. Nel 1898 la città fu insignita

della medaglia

d'oro al valor militare per le sue azioni eroiche di quei

giorni.

Nel 1860 Catania

entrò a far parte del Regno

d'Italia. Oggi è uno dei principali comuni italiani, capoluogo della

sua città metropolitana.

Città

antica

A

Catania del periodo greco non rimangono molte tracce, a causa di

vari fattori sia naturali (terremoti e colate laviche che hanno rovinato la

città) che antropici, come le ricostruzioni che spesso hanno ricoperto le

precedenti architetture. Inoltre, non sono mai state eseguite grandi

campagne di scavi e studi archeologici se non in casi sporadici della sua

storia recente. Tuttavia, secondo alcuni studiosi, gli zoccoli di alcune

costruzioni pubbliche e private tuttora esistenti sono da attribuire al

fiorente periodo della colonizzazione greca.

Gli

scavi archeologici all'interno dell'ex Monastero dei Benedettini nel 1978 (quando,

cioè, il complesso è stato acquistato e ristrutturato dal Comune) hanno

confermato un'imponente e stratificata urbanizzazione dell'area fin

dall'epoca eneolitica: sono state rinvenute strutture di edifici del VI e

del IV secolo a.C. appartenenti alla fase più antica della colonia

calcidese.

Miglior

fortuna hanno avuto i monumenti di epoca romana che hanno resistito fino ad

oggi testimoniando l'importanza della città nei tempi antichi, inoltre

numerosissimi reperti provengono dagli scavi occasionali della città (la

gran parte di questi – tra cui mosaici, statue e persino il frammento di

una colonna istoriata – sono esposti al Museo civico al Castello

Ursino).

Il Teatro

romano (del II secolo), l'Odeon (III secolo), l'Anfiteatro

romano (II secolo), le Terme

dell'Indirizzo (in

piazza Currò), le Terme

della Rotonda, le Terme

Achilliane (nei

pressi della cattedrale odierna in Piazza del Duomo), varie altre strutture

termali (Terme di Sant'Antonio Abate nella Piazza omonima, Terme dell'Itria

in Piazza Santa Maria dell'Itria, Terme dell'Acropoli in Piazza Dante

Alighieri e nel cortile del Monastero dei Benedettini), i resti di un

acquedotto presso via Grassi e alcuni sepolcri

romani (fra cui la Tomba

romana del Carmine del II

secolo), il Foro

romano (probabilmente

dove oggi è il Cortile San Pantaleone), una Domus

romana con i mosaici tardo-repubblicana

(tra gli esempi più significativi dell'attività edilizia romana in Sicilia

nel corso del II secolo d.C. sita nell'Emeroteca sotterranea del

Dipartimento di Scienze Umanistiche), le colonne di Piazza

Giuseppe Mazzini, quella

che sostiene la statua di Sant'Agata in Piazza dei Martiri, tre assi viari

(due si incrociano ortogonalmente al Monastero dei Benedettini dove sono

stati trovati ancora basolati, oggi allo scoperto), una strada che conduceva

in antico dal Teatro all'Anfiteatro corrispondente all'attuale via

dei Crociferi, sono i

maggiori resti attualmente visibili della "Catana"/"Catina"

romana. Molti di questi monumenti fanno parte dal 2008 del Parco

archeologico greco-romano di Catania (istituito

dalla Regione Siciliana) e

alcuni di essi come il Teatro romano, le Terme della Rotonda e altri

monumenti minori sono stati restaurati e resi visitabili. Anche i resti

dell'Anfiteatro sono visibili dal 1903-1907 (anni

in cui sono durati gli scavi per riportarli alla luce) dall'ingresso di Piazza

Stesicoro e dal

cortiletto di vico Anfiteatro, traversa di via Alessandro Manzoni, che

finisce a sua volta proprio in piazza Stesicoro.

Probabilmente

anche 'u

liotru, il simbolo

della città situato attualmente al centro di piazza del Duomo, è stato

scolpito in epoca romana se non prima. È un manufatto in pietra lavica

porosa, che raffigura un elefante.

Il nome deriva probabilmente dalla storpiatura del nome di Eliodoro,

mago semi-leggendario accusato di negromanzia e

grande avversario del vescovo Leone

il Taumaturgo, il quale lo

fece bruciare al rogo. L'elefante è sormontato da un obelisco egittizzante di

cronologia incerta con figure probabilmente legate al culto isideo.

Del

periodo tardo-antico rimangono i resti delle sepolture

cristiane a nord e ad

est del centro storico, come il Mausoleo circolare di Villa Modica (sito

in Viale Regina Margherita), l'Ipogèo quadrato (sito in via

Gaetano Sanfilippo, traversa di via Ipogèo, a sua volta traversa del

succitato Viale Regina Margherita), e come pure numerosi frammenti, lapidi

(tra cui l'epigrafe

di Iulia Florentina,

esposta al Museo

del Louvre), o il cippo

Carcaci, esposto sempre nel Museo civico al Castello Ursino. Sono invece

di epoca paleocristiana le cripte di Sant'Euplio,

di Santa

Maria di Betlemme, della

"Cappella dell'Albergo dei Poveri" (dedicata a "Santa Maria

della Mecca", oggi nell'Ospedale Giuseppe Garibaldi-Centro), e del Santo

Spirito, nonché gli

ambienti fra il cosiddetto Sacro

Carcere e l'ex

Cattedrale di Sant'Agata la Vetere,

prima chiesa al mondo dedicata alla Santa, dal 1933 gestita

da un ente morale.

Città

medioevale

Un

monumento di età bizantina (VI-IX

secolo) è la Cappella

Bonajuto (dal nome della famiglia nobiliare che l'aveva tenuta come

sacrario di famiglia nonché come cappella privata): si tratta di una "trichora"

bizantina (cioè un edificio con tre absidi); prima del suo restauro se ne

aveva conoscenza grazie ai disegni di Jean-Pierre

Houël.

Del

periodo arabo (IX-XI

secolo) alcune chiese vengono trasformate in moschee, altre abbandonate,

altre ancora demolite. Del

periodo arabo (IX-XI

secolo) alcune chiese vengono trasformate in moschee, altre abbandonate,

altre ancora demolite.

Del

periodo normanno (XII

secolo) si conservano principalmente le strutture come le absidi della Cattedrale

di Sant'Agata, tesa a farla diventare "Ecclesia Munita"

("chiesa fortificata", per via delle scorrerie dei Saraceni), che

poi sarebbero state ristrutturate dopo il terremoto del Val di Noto del

1693. Oggi, vicino alla cattedrale si conservano la Vara, ovvero

il Fercolo, il busto-reliquiario e la cassa-reliquiaria di Sant'Agata,

realizzati nel 1376 dall'orafo

e scultore senese Giovanni

di Bartolo. Del periodo normanno (XII

secolo) è il portale della Chiesa

di Sant'Agata al Carcere che era il portale principale della

cattedrale normanna.

Del

periodo svevo (XIII

secolo) è il famoso Castello

Ursino, federiciano (sede

del Museo

civico, formato principalmente dalle raccolte Biscari e dei benedettini,

dal 1927)

e coevo dell'altrettanto famoso castello di Castel

del Monte ad Andria e

del siracusano Castello

Maniace.

Del

periodo Aragonese (XIII-XV

secolo) si ricordano, invece, il portale della scomparsa Chiesa

di San Giovanni de' Fleres, demolita alla fine del XIX

secolo e di cui oggi rimane solo l'arco, e il balcone del palazzo

Platamone, donato in seguito ai religiosi che lo trasformarono nel

Monastero di San Placido, che quando fu danneggiato dal suddetto terremoto

fecero rimanere le testimonianze più salienti di quando questo edificio fu

nobile.

Città

rinascimentale

Del

periodo tardo aragonese rimangono poche tracce, tra cui la chiesa

di Santa Maria di Gesù situata nella piazza omonima e costruita

nel 1498 è

forse l'esempio in migliori condizioni. La chiesa fu ristrutturata nel Settecento,

mentre il portale è del Cinquecento e

solo la Cappella Paternò mantiene l'originale struttura gotica.

Nel 1558,

fu iniziata la costruzione del Monastero

dei Benedettini, a cui sarebbe poi stata affiancata la Chiesa

di San Nicolò l'Arena. Distrutto dalla colata lavica del 1669 e dal

terremoto del 1693, nel 1703 se

ne avviò la ricostruzione che tuttavia non è stata mai più portata a

termine. Di detto edificio permangono tutt'oggi le antiche cucine, il

chiostro occidentale, nonché la traccia dell'antico archeggiato del

corridoio di meridione. Nel 1558,

fu iniziata la costruzione del Monastero

dei Benedettini, a cui sarebbe poi stata affiancata la Chiesa

di San Nicolò l'Arena. Distrutto dalla colata lavica del 1669 e dal

terremoto del 1693, nel 1703 se

ne avviò la ricostruzione che tuttavia non è stata mai più portata a

termine. Di detto edificio permangono tutt'oggi le antiche cucine, il

chiostro occidentale, nonché la traccia dell'antico archeggiato del

corridoio di meridione.

Le

cosiddette Mura

di Carlo V, che racchiudono il centro storico, furono erette nel XVI

secolo, tra il 1550 e

il 1555 su

un progetto iniziale di Antonio

Ferramolino. Il progetto non riuscì ad essere portato a termine,

neanche dopo l'apporto di Tiburzio

Spannocchi il quale progettò l'ampliamento delle fortificazioni

verso sud-ovest e verso nord a scapito delle vecchie mura di epoca medioevale (tra

cui l'antica Torre

del Vescovo del 1302).

Venne

eretta nel 1612,

sotto il re di Spagna e di Sicilia Filippo

III, la fontana

dei Sette Canali. E nel 1621 sorsero

la fontana

di Sant'Agata e, su consiglio dell'incaricato dal luogotenente del

re, ingegnere Raffaele Lucadello, quella detta «di Gammazita», di cui oggi

resta soltanto il «pozzo» nei

pressi dell'attuale via San Calogero.

La

colata dell'eruzione

del 1669 inghiottì parte del sistema difensivo a sud e a sud-ovest

della città che, rimasta sguarnita da questo lato, riedificò in parte

sulle lave ancora calde una cortina muraria, detta popolarmente fortino,

su cui ancora si apre la porta d'accesso (Porta del Fortino Vecchio in

via Sacchero, un tempo dedicata al duca

di Ligne che qui vi passò nel 1672)

e di cui rimangono ancora sparute tracce. Su tali mura venne ricavata la porta

Ferdinandea, ancora oggi erroneamente detta u futtinu ("il

fortino").

Con

il terremoto

del 1693 e la seguente ricostruzione si volle dare alla città un

aspetto più aperto e libero dai fortilizi (i resti furono infatti inglobati

nello sviluppo della città), anche perché ormai non esisteva più il

pericolo delle incursioni piratesche che secoli prima diedero l'impulso alla

fortificazione del Regnum.

Città

barocca

Catania

è stata ampiamente trasformata dalle conseguenze dei terremoti che

hanno imperversato su questa parte della Sicilia. Il suo territorio

circostante è stato più volte coperto da colate laviche che

hanno raggiunto il mare.

Ma i catanesi caparbiamente l'hanno ricostruita sulle sue stesse macerie. La

leggenda vuole che la città sia stata distrutta sette volte durante la sua

storia, ma in realtà tali eventi disastrosi si possono sicuramente riferire

a pochi ma terribili eventi. Anche le distruzioni del centro urbano in tempi

recenti a causa delle colate laviche sono frutto di una storiografia

fantasiosa. In

epoca storica Catania venne danneggiata dai prodotti

piroclastici dell'Etna nel 122 a.C.;

le fonti antiche riferiscono di tetti crollati per il peso eccessivo delle

ceneri e di raccolti distrutti.

È testimoniata tuttavia anche dal punto di vista archeologico la presenza

di colate che giunsero a colpire parte della città antica.

La

calamità che avrebbe poi reso Catania la perla del tardo barocco siciliano

è senza dubbio il terremoto che si registrò tra le giornate del 9 e

dell'11 gennaio 1693,

quando tutto il Val di Noto fu distrutto da potenti scosse. Nella città

etnea si contarono numerose vittime, dovute soprattutto alla scarsa

larghezza delle strade principali, che non permise ai cittadini di potervisi

riversare. Durante la ricostruzione l'idea di risolvere questo problema fu

di Giuseppe

Lanza, duca di Camastra,

progettando larghe vie principali, quali le centralissime Via Etnea, Via

Vittorio Emanuele II (che all'epoca si chiamava "Corso reale"),

Via Plebiscito e Via Giuseppe Garibaldi (all'epoca conosciuta come via San

Filippo). Tutti i monumenti antichi furono inseriti nel tessuto urbano della

città ricostruita grazie a tanti artisti, anche di fama nazionale, tra cui

di certo spicca l'opera dell'architetto Giovanni

Battista Vaccarini,

che hanno dato alla città una chiara impronta barocca.

Tra gli altri che hanno aiutato la rinascita della città si ricordano Francesco

Battaglia, Stefano

Ittar, Alonzo

di Benedetto e Girolamo

Palazzotto.

Città

ottocentesca

Come

monumenti dell'Ottocento sono da segnalare teatri e fontane: per quello che

riguarda i primi, nel 1821 venne

costruito il Teatro

Pietro Antonio Coppola,

primo teatro comunale a Catania, sito nel quartiere Civita,

che fu adibito principalmente alla rappresentazione di opere

liriche.

Il teatro venne poi chiuso nel 1887 quando

fu inaugurato il teatro

Massimo Vincenzo Bellini nel 1890,

seguendo lo stile dell'Opéra

national de Paris,

in piazza Vincenzo Bellini, nel quartiere Agnonella.

Per

quello che riguarda le seconde, a Catania non c'è più traccia di quella

che aveva al centro un obelisco e che i catanesi avevano innalzato nel 1862,

in un primo tempo nell'attuale piazza Duca di Genova, per ricordare la

visita compiuta in quell'anno alla città dai tre figli del primo re

d'Italia Vittorio

Emanuele II (Umberto,

Amedeo e Oddone), poi ricollocata nella zona di piazza Mario Cutelli, sempre

alla Civita.

Nel

biennio 1863-1865,

il Comune provvide a dotare la città di fontanelle, nel quartiere Fortino,

in piazza Crocifisso della Buona Morte (poi "piazza Alfredo

Cappellini", dal 1907,

e oggi "piazza Giovanni Falcone"), nel Largo dei Miracoli, nel

Largo delle "Chianche Mortizze", nella piazza Monserrato, in

quella della Guardia, nonché nel rione della Consolazione, ormai tutte

scomparse.

Città

novecentesca

Come

monumenti del Novecento a Catania sono da segnalare fontane e palazzi: tra

le prime, la Fontana

di Proserpina,

che risale al 1904 ed

è sita in piazza Stazione Centrale (oggi "piazza Papa Giovanni XXIII"),

è stata costruita 'di getto' in pochi mesi, ed è la penultima scultura di Giulio

Moschetti.

Per

quello che riguarda i secondi, nel 1922 comincia

la costruzione del Palazzo

delle poste centrali,

con un progetto risalente a quattro anni prima per opera dell'architetto Francesco

Fichera,

ultimato nel 1929 e

inaugurato l'anno seguente.

Nel 1933 è

stato inaugurato il Palazzo

della Borsa,

costruito su progetto dell'architetto Vincenzo

Patanè coadiuvato

da Giovanni

Aiello in

uno stile tra il classico e il barocco. Nel 1937 inizia

invece la costruzione del Palazzo

di Giustizia,

che termina solo nel 1953,

e in seguito della fontana

de I Malavoglia in

piazza dell'Esposizione, l'attuale piazza Giovanni Verga.

Nello

stesso periodo sorge il Palazzo

Generali,

primo grattacielo della città, che ha 19 piani.

Sotto

il sindaco Domenico

Magrì,

agli inizi degli anni

cinquanta,

sorgono tre nuove fontane: la prima è la fontana

delle Conchiglie,

in piazza Mario Cutelli ed è stata realizzata su disegno di Domenico

Cannizzaro;

un'altra, al largo Giovanni Paisiello, è un'opera modernissima di Dino

Caruso,

in ceramica e pietra lavica; e infine viene ricollocata la fontana

dei Delfini,

in piazza Vincenzo Bellini, opera di Giovanni

Battista Vaccarini,

proveniente dal chiostro della Badia

Sant'Agata.

Il

Piano Regolatore Generale di Luigi

Piccinato diede

avvio nel 1961 anche

ai lavori di costruzione del complesso della Cittadella

Universitaria sulla

collina di Santa Sofia, previsto già da un precedente PRG degli anni

trenta,

che oggi è uno dei maggiori poli di ricerca dell'Ateneo.

La

storia di Catania è arricchita da molte leggende di

cui quattro sono state rappresentate nei rispettivi lampioni di Piazza

dell'Università realizzati

da Mimì

Maria Lazzaro e Domenico

Tudisco agli

inizi del Novecento: Colapesce,

i Fratelli

Pii, Gammazita e Uzeta.

Una

delle leggende di Colapesce narra che egli era un giovane (Nicola il

pesce) che poteva stare sott'acqua per molto tempo; non appena Federico

II ne

venne a conoscenza, lo sfidò a recuperare una coppa d'oro. Colapesce lo

fece ed ottenne in premio la coppa. Il re, allora, gli chiese di vedere cosa

c'era sotto la Sicilia. Riemerso, Colapesce informò il re del fatto che la

Sicilia poggiava su tre colonne e che una di esse era consumata dal fuoco.

Federico II gli chiese di portargli il fuoco ma Colapesce, tuffatosi

nuovamente in mare, non riemerse mai più. Secondo la leggenda è ancora in

fondo al mare e continua a reggere la colonna che stava per crollare.

I

fratelli Pii (Anfinomo ed Anapia) cercarono di salvare gli anziani genitori

portandoli sulle proprie spalle durante un'eruzione dell'Etna; mentre

stavano per essere travolti il fiume di lava si

divise per volere degli dei e tutti si salvarono.

Gammazita

era una giovane virtuosa; di lei si invaghì un soldato francese,

che fu rifiutato; un giorno Gammazita, recatasi da sola ad un pozzo,

venne raggiunta dall'innamorato e, per non cedere alle sue richieste, si

uccise gettandosi dentro la cavità.

Uzeta

è protagonista di una leggenda inventata agli inizi del Novecento: questo

ragazzo di umili origini diventò cavaliere per

la sua bravura e riuscì a sconfiggere gli Ursini, giganti saraceni che

avrebbero dato il nome al Castello.

Altre

leggende occupano invece la memoria dei luoghi di Catania – così alla

divinità fluviale Ongia si dovrebbe il nome del borgo marinaro di Ognina (secondo

alcuni studiosi piuttosto dal nome del fiume che lo bagnava, il Longane,

secondo altri dal celebre castello del re Italo a Λογγον, Longon)

– o dell'Etna, dove una tradizione attribuita a Gervasio

di Tilbury (che

era ospite della corte normanna) vuole che essa fosse l'ultima

dimora di Re

Artù,

e che quest'ultimo abbia donato Excalibur al

re Tancredi.

Legata a questa leggenda il mito del cavallo del vescovo,

attribuita piuttosto ad eventi di epoca sveva.

La nascita dell'Etna sarebbe a sua volta legata ad un evento mitologico: la

sconfitta di Tifeo da

parte di Zeus che,

con un grosso macigno che è oggi la stessa Etna, lo seppellì e quando il

gigante si dovesse muovere sarebbe egli la causa dei terremoti e delle

eruzioni etnee.

Inoltre

pure molte leggende, sempre legate alle forze della natura, hanno circondato

gli eventi del sisma del 1693, come la storia di don

Arcaloro,

e quella del vescovo Francesco

Carafa.

Pag. 2

Pag. 2

|