|

Monastero

di

San

Nicolò

l'Arena

Il monastero

di

San

Nicolò

"la

Rena"

è

un

complesso

ecclesiastico

del centro

storico,

costituito

da

un

importante

edificio

monastico benedettino e

da una

monumentale

chiesa

settecentesca.

Intorno

alla

seconda

metà

del XII

secolo,

sulle

pendici

dell'Etna,

venne

eretta

una cappella e

un

ricovero

per

i

monaci

infermi

dei

vicini

monasteri

di Santa

Maria

di

Licodia e San

Leone

del

colle

Pannacchio,

nei

pressi

di Paternò.

In

seguito

per

volere

di Federico

III

di

Sicilia,

vi

si

costruì

il monastero,

che

venne

costituito

sede

principale

dei

cenobi,

prendendo

la

denominazione

di

"San

Nicolò

la

Rena"

per

la

devozione

dei

monaci

a San

Nicola

di

Bari e

per

la

caratteristica

terra

sabbiosa

-

la rena

rossa,

da rena o arena che

in latino indica

"sabbia"

-

che

ricopriva

la

zona.

Attorno

al

monastero

prese

ben

presto

forma

il

paese

di Nicolosi.

Il

cenobio

negli

anni

si

espanse

superando

in

importanza

quello

di

Licodia

(a

testimonianza

di

ciò

basti

ricordare

le

numerose

visite

delle

regine Eleonora

d'Angiò e Bianca

di

Navarra e

il

favore

sempre

avuto

dai

regnanti

a

partire

da

Federico

III)

e

accumulò

notevoli

ricchezze.

Nel

1483,

i

monasteri

benedettini

di San

Placido

Calonerò, San

Nicolò

l'Arena, Santa

Maria

Nuova, Santa

Maria

di

Licodia si

costituirono

in

congregazione,

la

quale

fu

chiamata

«Congregazione

dei

Monaci

di

San

Benedetto

in

Sicilia».

Essa

fu

approvata

da Papa

Sisto

IV e

furono

concessi

privilegi

simili

a

quelli

goduti

dalla

«Congregazione

di

Santa

Giustina».

Nel

1504,

con

l'annessione

dell'abbazia

di

Montecassino,

la

Congregazione

benedettina

di

Santa

Giustina

mutò

nome,

chiamandosi

appunto, Congregazione

cassinese.

Nel

1506

all'interno

di

quest'ultima

confluì

la

Congregazione

sicula.

Ma

le

scorribande

di

briganti

che

imperversavano

nella

zona

(i

cosiddetti bravi),

favorite

dal

relativo

isolamento

di

questo

come

del

cenobio

di

San

Leone,

unite

al

clima

rigido

dell'Etna,

spinsero

i

monaci

a

richiedere

insistentemente

il

trasferimento

a

Catania,

città

munita

e

dunque

più

sicura

e

in

più

molto

ben

disposta

ad

accogliere

una

congregazione

così

ricca

e

importante,

detentrice

della

reliquia

del

Santo

Chiodo,

molto

venerata

dai

catanesi,

che

avrebbe

aumentato

notevolmente

la

ricchezza

e

il

prestigio

della

città.

L'eruzione del 1536-1537,

che

distrusse

il

monastero

di

San

Leone,

accelerò

i

tempi:

i

due

cenobi

superstiti,

quello

di

Nicolosi

e

quello

di

Santa

Maria

di

Licodia,

con

i

monaci

di

San

Leone

che

vi

si

erano

rifugiati,

ottennero

il

permesso

di

trasferirsi

dentro

le

mura

della

vicina

città

demaniale.

I

monaci

Benedettini,

trasferiti

nel XVI

secolo a

Catania,

ottennero

il

permesso

di

costruire

la

nuova

sede

del

monastero

entro

le

mura

della

città,

nei

luoghi

attuali,

allora

detti

"della

Cipriana"

e

"del

Parco".

Iniziata

la

costruzione

nel 1558 alla

presenza

del viceré

di

Sicilia Juan

de

la

Cerda,

duca

di Medinaceli,

nel 1578 ancora

incompleto

fu

occupato

dai

monaci,

e,

poco

dopo,

venne

iniziata

anche

la

costruzione

della

chiesa.

Nel

corso

del XVII

secolo,

con

l'aumentare

delle

ricchezze

a

disposizione

del

cenobio,

chiesa

e

monastero

furono

dotati

di

apparati

sempre

più

fastosi,

come

nel

grande

chiostro

sistemato

nel 1608 con

colonne

di

marmo

bianco

e

ricchi

ornamenti.

Nel 1669,

a

seguito

della

devastante eruzione

dell'Etna,

la

colata

raggiunse

e

accerchiò

Catania

lambendo

le

mura

del

cenobio

e

lesionandolo,

mentre

una

lingua

di

lava,

staccandosi

dalla

principale,

distrusse

la

chiesa

di

San

Nicolò.

Per

ricostruirla

dovettero

passare

moltissimi

anni

data

la

vastità

del

monastero.

Fu

allora

che

i

benedettini

diedero

vita

ad

un'imponente

opera

di

ristrutturazione

e

completamento

(con

l'aggiunta

fra

l'altro

della

monumentale

fontana

marmorea

nel

chiostro)

e

contemporaneamente

avviata

la

ricostruzione

della

chiesa

di

San

Nicolò,

iniziata

nel 1687 su

progetto

dell'architetto romano Giovan

Battista

Contini.

L'11

gennaio 1693,

il terremoto

che

colpì

la

città provocò

anche

il

crollo

del

monastero

benedettino

e

la

morte

della

maggior

parte

dei

monaci

lasciandone

appena

tre

in

vita.

Le

strutture

della

chiesa,

ancora

in

corso

di

costruzione,

furono

risparmiate,

ma

i

lavori

furono

interrotti

per

circa

vent'anni.

Inizialmente

i

monaci

superstiti

cercarono

di

trasferire

il

cenobio

nella

vicina

località

di Monte

Vergine e

lì

cominciarono

persino

a

costruire

il

nuovo

monastero,

ma

costretti

dal

senato

cittadino

ritornarono

a La

Cipriana nel 1702 e

cominciarono

la

ricostruzione

sulle

strutture

superstiti.

Il

progetto

fu

affidato

al

messinese Antonino

Amato,

che

ideò

un

impianto

ancor

più

monumentale

del

precedente,

certo

in

sintonia

con

le

idee

di

ricchezza

e

grandiosità

dei

monaci

stessi.

L'impianto

cinquecentesco

originale

fu

ampliato

ad

oriente

con

la

costruzione

di

un

secondo

chiostro

accanto

al

più

antico,

mentre

altri

due

chiostri

avrebbero

dovuto

chiudere

simmetricamente

il

complesso

a

nord

sull'altro

fianco

della

chiesa.

Nei

successivi

venti

anni

furono

completati

gli

intagli

in

pietra

dei

prospetti

principali

ma

i

lavori

di

costruzione,

ampliamento

e

decorazione

continuarono

per

tutto

il XVIII

secolo,

prima

con

il

chiostro

dei

marmi,

o

"di

ponente",

-

dove

furono

rimesse

in

opera

le

colonne

seicentesche

e

la

fontana

-

poi

con

l'ampliamento

a

nord

ad

opera

degli

architetti Francesco

Battaglia e Giovanni

Battista

Vaccarini.

Se

al

primo

si

deve

l'avvio

del

prolungamento

settentrionale

verso

l'alto

banco

lavico

dell'eruzione

del 1669,

al

secondo

spetta

la

rottura

della

originaria

simmetria

progettuale:

le

sale

comuni

e

di

rappresentanza

del

monastero

occuparono

infatti

l'area

del terzo chiostro,

preludio

al

definitivo

abbandono

del

grandioso

progetto

originale.

L'opera

del

Vaccarini

fu

completata

dopo

il 1747 dal

Battaglia,

che

si

occupò

anche

di

altre

opere

all'interno

del

complesso:

il

ponte

verso

la

flora

benedettina

(ossia

il

giardino

dei

monaci

ricavato

sul

banco

lavico

ad

est

del

complesso

e

oggi

occupato

dall'Ospedale

Vittorio

Emanuele

II),

il

Coro

di

Notte,

la

continuazione

dei

lavori

della Chiesa

di

San

Nicolò

l'Arena (interrotti

a

causa

di

crolli

e

cedimenti

strutturali

nel 1755).

Nel 1767,

nel presbiterio della

chiesa

veniva

inaugurato

il

grande organo di Donato

Del

Piano,

ma

occorsero

ancora

molti

anni

prima

che

venisse

voltata

l'intera

navata.

Solo

nel 1780 Stefano

Ittar portò

a

termine

la

cupola

mentre

la

facciata

progettata

da Carmelo

Battaglia

Santangelo rimase

incompiuta.

Sempre

Ittar

si

occupò

anche

della

sistemazione

spaziale

del

piano

antistante

la

chiesa,

l'attuale Piazza

Dante

Alighieri,

progettando

nel 1769 la

grande Esedra con

i

tre

monumentali

palazzi,

non

solo

per

questioni

estetiche

e

religiose

(la

piazza

era

teatro

di

varie

feste

religiose,

soprattutto

la

processione

del

Santo

Chiodo)

quanto

come

avvio

del

necessario

risanamento

del

quartiere

circostante,

il

cosiddetto Antico

Corso,

fra

i

più

poveri

e

malsani

della

città.

A

questo

punto

gran

parte

del

monastero

e

della

chiesa

era

già

completata

e

i

monaci

si

dedicarono

nei

decenni

successivi

alla

decorazione

interna

degli

ambienti,

a

dotare

di

marmi

pregiati

e

dipinti

le

cappelle,

a

mettere

insieme

quelle

grandi

collezioni

artistiche,

archeologiche,

librarie,

naturalistiche

e

scientifiche,

che

lo

resero

famoso

in

tutta

Europa.

Intorno

al 1840,

venivano

affidati

all'ingegnere

Mario

Musumeci

i

lavori

di

completamento

dei

chiostri,

ultimi

interventi

architettonici

di

rilievo

prima

dell'incameramento

al demanio dell'intero

complesso

nel 1866.

Il

monastero

di

San

Nicolò

l'Arena

fu

infatti

interessato

dalle leggi

di

soppressione

delle

corporazioni

religiose e

i

monaci

furono

costretti

a

lasciare

l'edificio:

nel 1867 avvenne

il

passaggio

dell'intero

complesso

dall'ultimo

abate Giuseppe

Benedetto

Dusmet,

divenuto

quello

stesso

anno

arcivescovo

di

Catania,

alle

istituzioni

cittadine.

Negli

anni

successivi,

il

grande

complesso

fu

adibito

a

vari

usi

e

frazionato

in

più

parti.

Ospitò

caserme,

scuole

e

istituti

tecnici,

per

un

certo

periodo

anche

il Museo

civico (poi

trasferito

al Castello

Ursino),

l'osservatorio

astrofisico

del

professor Pietro

Tacchini,

nonché

il

laboratorio

di geodinamica di Annibale

Riccò oggi

sede

del museo

della

fabbrica,

ma

soprattutto

divenne

sede

della

Biblioteca

Civica

di

Catania

formatasi

a

partire

da

quella

benedettina

e,

con

i

successivi

ampliamenti,

divenuta

l'odierna

istituzione

delle Biblioteche

riunite

Civica

e

A.

Ursino

Recupero.

Danneggiato

dai

bombardamenti

durante

la Seconda

guerra

mondiale,

l'intero

complesso,

esclusa

la

chiesa

di

San

Nicolò

restituita

ai

Benedettini,

fu

infine

ceduto

all'Università

degli

Studi

di

Catania che

avviò

subito

un

vasto

progetto

di

recupero

e

restauro

condotto

dal

professore

e

architetto Giancarlo

De

Carlo.

Tale

progetto

ha

reso

possibile

l'adeguamento

dell'antico

complesso

monastico

a

sede

delle

Facoltà

di

Lettere

e

Filosofia

e

Lingue

e

Letterature

Straniere,

oggi

accorpate

nel

Dipartimento

di

Scienze

Umanistiche

(DISUM),

del

predetto

Ateneo.

|

UNA

CITTADELLA

NATA

SULLA

SABBIA

-

DALLE

PENDICI

DELL'ETNA

ALL'ACROPOLI

GRECA

Il

monastero

benedettino

di

San

Nicolo

l'Arena,

deriva

il

nome

dal

luogo

dì

fondazione.

Il

primo

nucleo

sorse

infatti

nel

XII

secolo

alle

pendici

dell'Etna,

in

una

zona

coperta

di

terra

sabbiosa

(rena);

in

origine

semplice

ricovero

per

i

monaci

infermi

dei

vicini

monasteri

di

Santa

Maria

di

Licodia

e

San

Leone

di

colle

Pannacchio,

vicino

a

Paterno,

divenne

con

il

tempo

il

potente

monastero

di

San

Nicolo

la

Rena,

che

superò

in

importanza

e

ricchezza

gli

altri

cenobi.

Nel

'500

il

pericolo

di

eruzioni

e

incursioni

banditesche

spinse

i

monaci

a

trasferirsi

in

città,

in

un

nuovo

convento,

costruito

sul

sito

dell'acropoli

greca,

inaugurato

nel

1578.

Dopo

la

rovinosa

eruzione

del

1669,

il

complesso

fu

ricostruito

secondo

un

ambizioso

progetto

dell'architetto

romano

Giovan

Battista

Contini,

ma

il

terremoto

del

1693

distrusse

il

convento

e

fermò

i

lavori,

ripresi

solo

dieci

anni

dopo

e

continuati

per

tutto

il

700.

Sull'elegante

esedra

di

piazza

Dante

(1),

disegnata

da

Stefano

Ittar,

prospetta

la

facciata

incompiuta

(2)

dì

San

Nicolo,

una

delle

chiese

più

imponenti

della

Sicilia

(105

metri

per

48),

sormontata

dalla

cupola

(3)

dello

stesso

Ittar.

Da

un

portale

barocco

(4)

si

entra

nel

cortile

a

"L"

del

monastero,

affiancato

sul

lato

lungo

dalle

ex

stalle,

oggi

aule

universitarie

(5).

Un

elaborato

portale

neoclassico

(6)

porta

allo

scalone

d'onore

e

al

complesso

benedettino

con

i

due

chiostri:

il

primo

(7),

occupato

da

un

giardino,

ha

al

centro

un

chioschetto

neogotico,

il

secondo

(8),

il

più

antico,

i

resti

di

una

fontana

del

'600.

Un

corridoio

porta

all'ala

del

convento

destinata,

nei

progetti

originari,

a

due

chiostri

mai

realizzati.

Qui

sorgono

il

grande

Refettorio

(9),

oggi

Aula

Magna

della

facoltà

di

Lettere,

le

antiche

cucine

(10)

decorate

da

vivaci

maioliche,

e

la

biblioteca

dei

monaci,

con

la

sala

Vaccarini

(11),

dai

magnifici

scaffali

in

legno

scolpito,

e

le

altre

sale

più

piccole

(12),

oggi

sede

della

Biblioteca

Unita

Ursino

Recupero.

|

MONASTERO

-

Gli

edifici

monastici

di

San

Nicolò

l'Arena

occupano

un'area

enorme,

che

cinge

su

tre

lati

la

grande

chiesa,

e

che

nonostante

i

cambiamenti

subiti

nell'ultimo

secolo

è

ancora

perfettamente

riconoscibile.

Il

Monastero

appare

infatti

diviso

dal

resto

della

città,

di

cui

costituiva

l'estremità

occidentale,

da

un

alto

muro

di

cinta

su

cui

si

aprono

i

due

portali

principali:

il

primo

a

nord,

divenuto

alla

fine

del

XIX

secolo

imbocco

di

via

Biblioteca,

è

situato

in

fondo

alla

via

Clementi,

continuazione

della

via

di

Sangiuliano,

in

origine

chiamata

via

Lanza,

in

onore

del

duca

Giuseppe

Lanza

di

Camastra

che

l'aveva

tracciata

subito

dopo

il

terremoto

del

1693;

il

secondo,

affacciato

su

piazza

Dante,

in

corrispondenza

dell'antico

monastero

cinquecentesco,

di

cui

i

monaci

avevano

cominciato

la

ricostruzione

dopo

il

grande

sisma.

Da

questo

secondo

portale

si

accede

all'enorme

corte

esterna

che

aveva

più

funzioni,

principalmente

di

filtro

tra

il

mondo

esterno

laico

e

quello

religioso

dell'edificio.

Addossati

al

muro

di

cinta

erano

vari

locali

di

servizio

comprese

le

cavallerizze

(scuderie),

le

stalle

e

le

carretterie

(rimesse

per

i

veicoli).

Circondato

da

questo

grande

cortile

sorge

in

tutta

la

sua

imponenza

il

monastero

vero

e

proprio,

celebrato

da

Patrick

Brydone,

in

viaggio

in

Sicilia

nel

1773,

che

lo

definì

Versailles

siciliana.

Esso

presenta

un

basso

piano

terreno,

con

porte

che

si

affacciano

sul

cortile,

su

cui

poggiano

i

due

piani

principali.

La

costruzione

del

piano

terreno,

non

appartenente

alla

tradizionale

modalità

costruttiva

delle

congregazioni

religiose

catanesi,

fu

dovuta

alla

volontà

di

allineare

il

secondo

piano

al

livello

del

banco

lavico

del

1669,

alto

circa

dodici

metri,

dove,

nei

progetti

dell'ambizioso

cenobio,

dovevano

sorgere

la

altre

ali

del

palazzo.

La

soluzione,

unita

al

filtro

costituito

dal

muro

di

cinta

che

isolava

il

cenobio

dalla

città,

comportò

però

anche

numerosi

accorgimenti,

tanto

funzionali

quanto

decorativi,

che

rendono

ulteriormente

originale

nel

panorama

degli

edifici

monastici

catanesi

quello

benedettino

di

San

Nicolò;

il

primo

piano

risultò

infatti

gerarchicamente

simile

al

secondo,

presentando

anch'esso

grandi

balconi

alle

finestre

e

una

maggiore

apertura

verso

l'esterno

tutt'altro

che

monastica.

Le

due

facciate

meridionale

ed

orientale

dispiegano

nelle

loro

superfici

tutto

il

repertorio

tardo

barocco

e

churrigueresco

dei

maestri

lapicidi

accorsi

a

Catania

da

tutta

la

Sicilia

per

prender

pare

alla

ricostruzione.

Una

infinita

serie

di

volute,

fiori,

frutti,

mascheroni

mostruosi,

putti,

e

ninfe

che

adornano

le

mostre

delle

finestre

e

i

balconi

mentre

le

paraste

giganti,

bugnate

a

punta

di

diamante

e

coronate

da

capitelli

corinzi,

denunciano

la

loro

natura

essenzialmente

ornamentale

nel

cornicione

sovrastante

che

non

vi

poggia

direttamente

a

causa

di

una

frangia

decorativa

fatta

di

volute

e

conchiglie

che

sembra

pendere

dal

cornicione.

Al

centro

della

facciata

principale,

ad

interrompere

la

sua

sfarzosa

teatralità

barocca,

Carmelo

Battaglia

Santangelo

verso

la

fine

del

700

inserì

il

maestoso

portale

ormai

quasi

neoclassico

nella

sua

semplice

linearità.

La

struttura

interna

dell'edificio

appare

estremamente

simmetrica

con

i

due

vasti

chiostri

quadrati

sui

cui

lati

corrono

lunghi

corridoi

che

si

intersecano

tutti

ortogonalmente

e

su

cui

si

aprono

le

porte

delle

celle

dei

monaci

e

dei

frati,

dell'appartamento

dell'abate

e

di

quello

del

re,

allineati

sulle

facciate

esterne.

I

collegamenti

verticali

sono

assicurati

da

numerose

scale,

tra

cui

la

principale

è

il

grande

scalone

a

tenaglia

di

Girolamo

Palazzotto,

adorno

di

stucchi

neoclassici.

I

chiostri

-

Il

primo

chiostro,

quello

di

levante,

è

occupato

da

un

folto

giardino

e

circondato

per

intero

di

portici

retti

da

pilastri

ed

archi

a

tutto

sesto,

con

una

terrazza

continua

soprastante.

Essi

furono

inizialmente

costruiti

da

Francesco

Battaglia

solo

sul

lato

settentrionale

a

reggere

il

corridoio

del

Coro

di

notte

al

secondo

piano.

All'ingegnere

Mario

Musumeci

furono

affidati,

nel

XIX

secolo,

i

lavori

di

completamento

del

chiostro

di

cui

coprì

con

nuovi

portici

gli

altri

tre

lati

replicando

quello

esistente,

risistemò

i

giardini

e

aggiunse

al

centro

l'originale

Caffeaos

neogotico,

decorato

di

maioliche

variopinte.

Il

secondo

chiostro

o

chiostro

di

marmo,

a

ponente,

è

il

più

antico

e

fu

infatti

costruito

sulle

rovine

del

monastero

precedente,

di

cui

sono

riconoscibili

alcuni

tratti

delle

fondazioni

cinquecentesche

nei

sotterranei.

In

origine

non

ospitava

come

l'altro

chiostro

un

giardino,

bensì

un

lastricato

monumentale

in

ciottoli

e

pietra

lavica

di

cui

ancora

si

intravedono

alcune

parti

sotto

lo

sterrato,

mentre

al

centro

sta

ancora

la

grande

fontana

marmorea

seicentesca.

Ai

lati

sono

addossati

i

portici

sorretti

da

colonne

di

marmo

bianco,

anch'esse

seicentesche

ed

appartenenti

al

primo

impianto

monastico,

rimesse

in

opera

nel

settecento.

In

questa

parte

del

monastero

particolarmente

interessante

è

la

biblioteca

universitaria

ricavata

negli

immensi

sotterranei

del

monastero

dove,

oltre

ai

resti

delle

fondazioni

cinquecentesche,

si

possono

ammirare,

nella

Emeroteca,

i

mosaici

di

un'antica

domus

romana,

tra

cui

uno

in

pregiato

opus

sectile,

rinvenuti

durante

gli

scavi

negli

anni

ottanta

e

riportati

alla

luce

e

restaurati

di

recente.

Tra

i

due

chiostri

corre

il

cosiddetto

corridoio

dell'orologio,

il

più

lungo

dell'edificio,

che

unisce

quest'ala

del

monastero,

la

parte

privata,

con

quella

di

rappresentanza,

dove

si

svolgeva

la

vita

comune

del

cenobio.

Nei

progetti

originari,

questa

nuova

ala

avrebbe

dovuto

presentare

due

chiostri

speculari

a

quelli

più

antichi

a

sud

della

chiesa,

ma

con

l'affidamento

dei

lavori

di

costruzione

al

Vaccarini

a

partire

dal

1739,

dopo

che

il

Battaglia

aveva

già

cominciato

la

costruzione

del

noviziato,

il

progetto

fu

notevolmente

modificato.

L'architetto

palermitano

prolungò

il

corridoio

dell'orologio

fino

ai

suo

limiti

ideali

già

tracciati,

ma

invece

dei

chiostri,

ai

due

lati,

costruì

l'antirefettorio,

i

due

refettori,

le

cucine,

la

grande

biblioteca

e

il

museo

senza

seguire

alcuno

schema

simmetrico

e

ingegnandosi

nella

scelta

di

forme

sempre

diverse

per

ogni

locale,

concezione

quanto

mai

barocca.

La

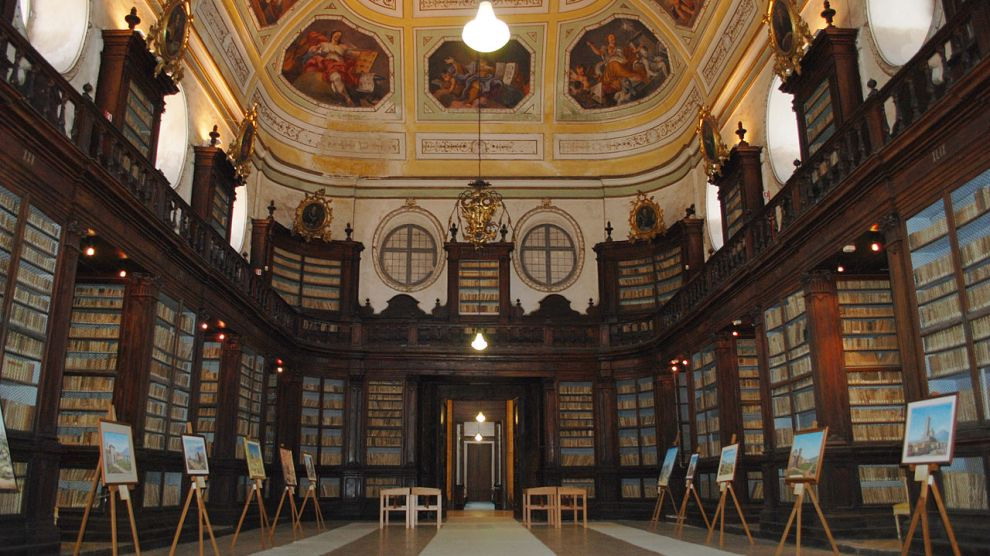

biblioteca

- Oggi

i

locali

del

museo,

della

biblioteca

e

del

refettorio

piccolo

sono

occupati

dalle Biblioteche

riunite

Civica

e

A.

Ursino

Recupero.

Nate

a

partire

dalle

collezioni

librarie

benedettine

confiscate

nel

1866

a

cui

si

aggiunsero

le

biblioteche

delle

altre

congregazioni

religiose

catanesi

che

formarono

la

biblioteca

comunale

nel 1869.

Ampliate

negli

anni

seguenti

con

la

Biblioteca-Museo

Mario

Rapisardi

e

soprattutto

con

il

lascito

del

Barone

Antonio

Ursino

Recupero

nel 1925 essa

oggi

possiede

circa

270.000

volumi

oltre

a

manoscritti,

pergamene,

corali,

erbari

(secchi

e

a

stampa),

cinquecentine,

libri

rari

e

di

pregio,

disegni,

stampe,

giornali

e

periodici

e

foto.

Le

antiche

sale

del

museo,

unite

assieme

da

grandi

arcate

mistilinee

furono

edificate

per

ospitare

le

vaste

collezioni

d'arte

dei

monaci,

poi

passate

al

demanio,

con

cui

fu

creato

il

primo

nucleo

del

museo

civico,

e

trasferite

negli

anni

trenta

del

XX

secolo

a Castello

Ursino.

Oggi

tutte

le

cinque

sale

del

ex-museo

contengono

libri

e

tre

di

esse

sono

destinate

alla

consultazione,

lettura,

direzione.

Il

refettorio

piccolo

è

di

forma

ovale

e

sormontato

da

un'alta

volta

adorna

di

stucchi,

ma

l'ambiente

certamente

più

grandioso

è

la

vasta

sala

della

biblioteca,

detta Sala

Vaccarini,

in

onore

del

suo

architetto,

che

sulla

porta

principale

porta

la

data

1733;

rettangolare,

su

due

piani,

rischiarata

da

grandi

finestre

ovali,

con

le

alte

scaffalature

e

il

ballatoio

in

legno

scolpito,

il

pavimento

in

maiolica

di

Vietri

e

la

volta

affrescata

da Giovanni

Battista

Piparo con

il trionfo

delle

scienze,

delle

arti

e

delle

virtù.

La

Sala

è

rimasta

immutata

dal

settecento

anche

nella

disposizione

dei

volumi,

divisi

per

facoltà.

Le

biblioteche

custodivano

il Tabulario del

monastero

e

quello

proveniente

dal Monastero

di

Santa

Maria

di

Licodia.

Il

seminterrato

seicentesco

- In

questa

parte

del

monastero

particolarmente

interessante

è

la

biblioteca

universitaria

ricavata

negli

immensi

sotterranei

del

monastero

dove,

oltre

ai

resti

delle

fondazioni

cinquecentesche,

si

possono

ammirare,

nella Emeroteca,

i

mosaici di

un'antica domus

romana risalente

al

II

secolo

d.C.,

tra

cui

uno

in

pregiato opus

sectile,

rinvenuti

durante

gli

scavi

negli

anni

ottanta,

riportati

alla

luce

e

restaurati.

In

particolare,

è

stata

rinvenuta

una

sezione

di

mosaico

in Opus

tessellatum

appartenente

al Peristilio della

domus

e

un Triclinio appartenente

ad

un'altra

domus

risalente

al

II

secolo

a.C.

Il

vano

che

ospita

il

triclinio

è

stato

ribattezzato

come

"stanza

della

tavola

imbandita"

poiché

le

pareti

presentano

un

affresco

risalente

al

I

secolo

d.C.

raffigurante

un

drappeggio

per

ornare

la

tavola.

Gli

studenti

possono

fruire

comodamente

degli

ambienti

della

biblioteca

e

dell'emeroteca

grazie

anche

ad

un

ponte

sospeso

sopra

l'area

archeologica

che

funge

da

corridoio.

Il

ponte

si

trova

sospeso

grazie

ad

un

sistema

di

tiranti

in

acciaio

che

spingono

tutti

i

pesi

sulle

pareti

cosicché

non

vi

sono

pilastri

che

intacchino

i

mosaici

romani.

Il

seminterrato

durante

la

confisca

si

ridusse

quasi

a

magazzino

e

durante

la

seconda

guerra

mondiale

fu

usato

come

rifugio

antiaereo;

soltanto

con

i

lavori

di

recupero

dell'università

negli anni

novanta emersero

i

resti

archeologici

sotto

il

pavimento

del

piano

cantinato.

Il

refettorio

grande

- La

costruzione

del noviziato che,

come

dice

lo

stesso

nome,

ospitava

i

novizi

del

monastero,

per

lo

più

appartenenti

alle

migliori

famiglie

aristocratiche

catanesi

e

siciliane,

fu

cominciata

da Francesco

Battaglia che

riprodusse

specularmente

l'impianto

dei

due

chiostri

esistenti

con

il

corridoio

affacciato

sul

chiostro

e

le

stanze

dei

novizi

allineate

sulla

facciata

esterna,

ma

la

costruzione

del

grande

refettorio

sull'altro

lato

del

corridoio

da

parte

del

Vaccarini

modificò

profondamente

questa

primitiva

concezione

sacrificando

la

simmetria

alla

grandiosità

e

allo

sfarzo.

L'antirefettorio

è

un'ampia

sala

rotonda

da

cui

si

accede

ai

due

refettori

e

alle

cucine;

decorato

da

massicce

colonne

tuscanine

binate,

che

reggono

una

spessa

trabeazione

e

da

statue

di

putti

e

di

personificazioni

delle

virtù

in

stucco,

è

sormontato

da

una

grande

cupola

riportata

solo

nel

1981

al

suo

livello

originario;

era

stata

infatti

rialzata

di

cinque

metri

per

ospitare

la

Specola

dell'osservatorio

astrofisico.

Il

refettorio

presenta

una

forma

allungata,

un

rettangolo

con

due

semicerchi

alle

due

estremità,

e

una

volta

altissima

illuminata

da

numerose

finestre,

che

fanno

sembrare

questo

grande

ambiente

più

una

chiesa

che

un

refettorio.

Lungo

tutto

il

perimetro

della

sala

corre

una

sorta

di

marciapiede,

in

cotto

siciliano,

(come

lo

definì Federico

De

Roberto)

dove

erano

collocati

i

tavoli

dove

i

monaci

consumavano

i

pasti,

e

al

centro

vi

è

un

grande

tappeto

di

maioliche

siciliane

decorate

a

mano,

da

qualche

anno

restaurate,

che

ridanno

vita

a

quella

che

era

l'originalità

della

grande

sala.

L'ampia

volta

fu

affrescata

al

centro

da Giovanni

Battista

Piparo,

con

una Gloria

di

San

Benedetto,

unica

decorazione

pittorica

sopravvissuta

della

sala

che

per

il

resto

oggi,

sede

dell'Aula

Magna

"Santo

Mazzarino"

del

Dipartimento

di

Scienze

Umanistiche

dell'almo

studio

catanese,

appare

uniformemente

bianca.

CHIESA

DI

SAN

NICOLÒ

-

La

chiesa

di

San

Nicolò,

una

delle

più

grandi

della

Sicilia

con

i

suoi

105

metri

di

lunghezza

e

48

di

larghezza,

fu

costruita

su

progetto

dell'architetto

romano

Giovanni

Battista

Contini

(1641-1723)

a

partire

dal

1687.

Il

progetto

rivela

gli

intenti

funzionali

e

celebrativi

dell'ordine.

Da

un

lato,

infatti,

l'enorme

superficie

occupata

dall'edificio

religioso

doveva

servire

ad

accogliere

quanti

più

fedeli

possibili

durante

le

feste

religiose,

soprattutto

quella

del

Santo

Chiodo,

in

settembre;

dall'altro,

la

grandezza

e

la

monumentalità

del

tempio

dovevano

evidenziare

la

potenza

e

la

ricchezza

raggiunte

dal

cenobio

catanese.

Ovvio

esempio

a

cui

ispirarsi

per

concretizzare

tutte

queste

premesse,

era

la

Basilica

di

San

Pietro

a

Roma,

di

cui

non

poteva

ovviamente

non

tener

conto

un

architetto

romano

come

il

Contini,

allievo

di

Carlo

Fontana

e

di

Gian

Lorenzo

Bernini,

nonché

principe

dell'Accademia

di

San

Luca.

E

i

riferimenti

alla

basilica

vaticana

sono

ben

riconoscibili:

nei

pilastri

che

reggono

le

navate,

con

le

paraste

corinzie

e

i

cornicioni

plasticamente

rilevati,

nelle

finestre,

che

riecheggiano

motivi

prettamente

romani,

e,

infine,

soprattutto

nella

pianta

a

croce

latina

e

a

tre

navate,

con

transetto

e

cupola

all'incrocio

dei

bracci,

con

cappelle

laterali

e

sulle

absidi

del

transetto,

un

coro

sopraelevato

molto

profondo

per

accogliere

gli

stalli

dei

monaci.

Le

navate

divise

da

grandi

arcate,

con

tutte

le

volte

poste

alla

stessa

altezza,

con

la

luce

forte

e

diffusa,

proveniente

dalle

alte

finestre,

sui

lati

e

in

facciata,

e

ulteriormente

accentuata

dall'alta

cupola,

permette

di

abbracciare

con

uno

sguardo

l'intera

superficie

della

chiesa

fino

all'altare

maggiore,

con

le

sole

cappelle

laterali

poco

più

in

ombra,

a

suggerire

una

spazialità

e

monumentalità

maggiori.

Le

cappelle

laterali

sono

tutte

rivestite

di

marmi

pregiati

e

di

esse,

infatti,

si

occuparono

con

particolare

attenzione

i

monaci

e

gli

abati

del

convento,

che

non

solo

fecero

arrivare

marmi

da

tutta

Italia,

ma

anche

per

le

pale

d'altare

si

rivolsero

a

pittori

non

siciliani,

o

comunque

attivi

a

Roma:

Bernardino

Nocchi

(1741-1812)

e

Stefano

Tofanelli

(1752-1812),

entrambi

lucchesi,

Vincenzo

Camuccini

(1771-1844),

romano,

Mariano

Rossi

(1731-1807),

originario

di

Sciacca

ma

di

formazione

napoletana

e

romana,

Ferdinando

Boudard

(1760-1825),

di

Parma.

Stefano

Ittar,

subentrato

al

cognato

Francesco

Battaglia

dopo

che

la

navata

destra

nel

1755

aveva

subito

alcuni

cedimenti

strutturali,

innalzò

entro

il

1780

la

grande

cupola

all'incrocio

fra

navata

e

transetto.

La

cupola

è

alta

all'interno

62

metri

e

domina

l'intera

città.

Da

alcuni

anni

è

in

restauro.

Dal

lato

sinistro

del

transetto

si

accede

alla

sacrestia,

opera

di

Francesco

Battaglia,

e

al

Sacrario

dei

Caduti,

ricavato

in

alcuni

locali

dietro

l'abside

maggiore

e

sotto

alcune

aule

del

monastero.

Il

sacrario

ospita

le

lapidi

a

ricordo

dei

caduti

della

Prima

Guerra

Mondiale

ed

è

ornato

dagli

affreschi

di

Alessandro

Abate,

fortemente

degradati

a

causa

dell'umidità,

mentre

la

sacrestia,

con

gli

stalli

lignei

settecenteschi

e

gli

affreschi

di

Giovan

Battista

Piparo

comunica

col

chiostro

orientale

da

cui

prende

luce. Dal

lato

sinistro

del

transetto

si

accede

alla

sacrestia,

opera

di

Francesco

Battaglia,

e

al

Sacrario

dei

Caduti,

ricavato

in

alcuni

locali

dietro

l'abside

maggiore

e

sotto

alcune

aule

del

monastero.

Il

sacrario

ospita

le

lapidi

a

ricordo

dei

caduti

della

Prima

Guerra

Mondiale

ed

è

ornato

dagli

affreschi

di

Alessandro

Abate,

fortemente

degradati

a

causa

dell'umidità,

mentre

la

sacrestia,

con

gli

stalli

lignei

settecenteschi

e

gli

affreschi

di

Giovan

Battista

Piparo

comunica

col

chiostro

orientale

da

cui

prende

luce.

Confiscata

dal

governo

unitario

nel

1866,

sconsacrata

durante

l'ultima

guerra

mondiale

e

danneggiata

dai

bombardamenti,

successivamente

riconsacrata

e

dal

1989

ritornata

ai

benedettini,

la

chiesa

è

stata

oggetto

di

numerose

campagne

di

restauro

e

consolidamento,

compresi

i

lavori

di

restauro

della

cupola

tuttora

in

corso,

ma

versa

ancora

in

condizioni

di

degrado.

La

facciata

-

La

facciata

su

piazza

Dante

fu

cominciata

su

progetto

di

Carmelo

Battaglia

Santangelo,

nipote

e

allievo

di

Francesco

Battaglia,

che

aveva

vinto

il

concorso

bandito

dal

cenobio

nel

1775.

Il

progetto,

un

ibrido

un

po'

goffo

tra

l'ormai

provinciale

e

pretenzioso

tardo

barocco

siciliano

e

il

più

lineare

neoclassicismo

che

trovava

sempre

più

largo

consenso

anche

nell'élite

isolana,

appare

piuttosto

freddo,

con

le

otto

poderose

colonne

libere

che

scandiscono

la

facciata,

i

tre

grandi

portali

con

le

finestre

balaustrate

soprastanti

e

il

timpano

centrale,

tutto

elaborato

in

una

scala

grandiosa

che

non

ha

eguali

in

città

e

che

si

adegua

alle

dimensioni

altrettanto

grandiose

della

stessa

chiesa.

Complici

i

problemi

tecnici

che

la

costruzione

comportava

e

la

precaria

situazione

finanziaria

dei

monaci,

più

inclini

a

render

maggiormente

comodi

e

sfarzosi

gli

ambienti

del

monastero

e

la

vita

che

vi

si

conduceva,

piuttosto

che

la

loro

chiesa,

la

facciata

fu

innalzata

solo

parzialmente

lasciando

le

colonne

a

metà

e

il

tutto

privo

della

trabeazione

di

coronamento

con

un

timpano

al

centro,

prevista

dal

progetto.

Nel

1796,

l'architetto

firmava

il

finestrone

centrale,

ma

a

quel

punto

i

lavori

venivano

interrotti

definitivamente.

L'organo

-

L'area

presbiteriale

con

l'abside

è

caratterizzata

dal

grande

altare,

dagli

stalli

lignei

del

coro

scolpiti

dal

palermitano

Nicolò

Bagnasco

e

dal

grande

organo

di

Donato

del

Piano

(1704-1785)

in

fondo

all'abside.

Questi

lavorò

per

dodici

anni

(dal

1755

al

1767)

a

questo

enorme

strumento

con

2916

canne

in

legno

e

lega

di

stagno,

sei

mantici,

cinque

tastiere

e

settantasei

registri

che

poteva

riprodurre

qualsiasi

strumento

musicale

ed

essere

suonato

in

contemporanea

da

tre

organisti.

Rimasto

in

funzione

fino

ai

primi

decenni

del

XX

secolo,

l'organo

attraversò

poi

un

periodo

di

totale

abbandono,

ulteriormente

aggravato

dai

bombardamenti

alleati

del

1943,

che

danneggiarono

la

chiesa.

Fu

solo

nel

1998

che

con

decreto

ministeriale

furono

stanziati

i

fondi

necessari

al

restauro,

operato

dalla

ditta

organaria

Mascioni

e

rivelatosi

fin

dall'inizio

molto

difficile

e

lungo

a

causa

tanto

dell'incuria

dell'uomo

e

dei

saccheggi

subiti,

quanto

dei

materiali

in

cui

era

stato

fatto

lo

strumento,

facilmente

degradabili.

Gli

interventi

si

protrassero

fino

al

2004

quando,

rimontato

nell'abside

di

San

Nicola,

tornò

nuovamente

a

suonare

dopo

oltre

cinquant'anni

di

silenzio.

La

meridiana

-

Nel

transetto

si

trova

la

grande

meridiana

che

due

famosi

astronomi,

il

tedesco

Wolfgang

Sartorius

von

Waltershausen

e

il

danese

Christian

Peters

tracciarono

sulla

pavimentazione

a

partire

dal

1839.

In

realtà,

già

da

molto

tempo

si

pensava

a

dotare

la

chiesa

di

una

meridiana,

ma

i

progetti

precedenti

patrocinati

da

vari

abati

non

riuscirono

ad

andare

in

porto

e

fu

solo

con

l'abate

Giovan

Francesco

Corvaja

che

la

meridiana

fu

effettivamente

realizzata.

Grandi

furono

le

lodi

che

ricevette

quest'opera

al

suo

completamento

nel

1841,

tanto

per

le

dimensioni

quanto

per

il

valore

dei

materiali

e

delle

finiture,

ma

soprattutto

per

la

precisione

ed

arditezza

dei

calcoli;

si

disse

infatti

che

essa

spaccava

il

secondo.

Lo

gnomone,

ossia

il

foro

praticato

sulla

volta

del

transetto,

sta

a

23

metri,

91

centimetri

e

7

millimetri

di

altezza,

mentre

sulla

fascia

marmorea,

il

cui

tracciato

si

estende

per

circa

40

metri

tra

le

due

cappelle

di

San

Benedetto

da

Norcia

e

San

Nicola

di

Bari

alle

due

estremità

del

transetto,

sono

segnate

le

ore,

i

giorni

e

i

mesi,

nonché

i

segni

zodiacali

e

varie

iscrizioni

che

forniscono

notizie

sull'opera,

sui

suoi

ideatori,

sull'interpretazione

corretta

di

tutti

i

dati,

sui

rapporti

tra

le

varie

unità

di

misura

in

uso

al

tempo.

La

Meridiana

si

estende,

trasversalmente

alla

navata

principale,

dalla

cappella

di

S.

Benedetto

alla

cappella

di

S.

Nicola,

per

una

lunghezza

complessiva

di

metri

40,92. La

Meridiana

si

estende,

trasversalmente

alla

navata

principale,

dalla

cappella

di

S.

Benedetto

alla

cappella

di

S.

Nicola,

per

una

lunghezza

complessiva

di

metri

40,92.

Il

foro

gnomonico

è

realizzato

a

Sud,

in

alto

all'interno

della

cappella

di

S.

Benedetto.

Esso

è

a

un'altezza

di

m.

23,92

dal

pavimento.

Le

lunghezze

progressive,

dalla

perpendicolare

del

foro

gnomonico

all'estremo

del

solstizio

invernale,

ai

punti

equinoziali

ed

al

solstizio

estivo,

sono

rispettivamente

m.

43,06,

m.

18,35

e

m.

5,98.

La

distanza

misurata

tra

i

punti

solstiziali,

e

dunque

la

lunghezza

della

Meridiana

vera

e

propria,

è

di

m.

37,07.

La

Meridiana

di

S.

Nicolò

l'Arena

è

certamente

la

più

ricca

di

dati

geografici,

astronomici,

fisici,

geodetici

e

metrici,

che

sono

riportati

il

latino

su

due

strisce

longitudinali

ai

lati

della

linea

meridiana.

La

linea

meridiana

è

suddivisa,

con

delle

tacche,

in

365

parti

distanziate

in

rapporto

alla

variazione

giornaliera

della

declinazione

del

Sole,

in

modo

da

segnare

giorno

per

giorno

il

cammino

del

Sole

durante

l'anno.

Ai

lati

della

Meridiana,

dodici

riquadri

riportano

al

loro

interno

le

figure

stilizzate

dei

segni

zodiacali

che

sono

delle

autentiche

opere

d'arte.

Alle

estremità

della

Meridiana,

due

riquadri

riportano

alcuni

dati

caratteristici

della

stessa.

Il

riquadro

di

Sud,

lato

cappella

di

S.

Benedetto,

riporta

il

nome

dei

costruttori,

dello

scultore,

dell'abate

che

ne

auspicò

il

completamento

e

l'anno

di

costruzione.

Il

riquadro

di

Nord,

lato

cappella

di

S.

Nicola,

riporta,

mediante

delle

astine

di

metallo

incastonate

nel

pavimento,

i

cinque

principali

campioni

di

misure

che

a

quell'epoca

erano

in

uso,

commercialmente,

negli

scambi,

sia

con

paesi

lontani

che

localmente.

Come

prima

misura

figura

il

"metro

francese"

che

riproduce

esattamente

la

lunghezza

del

metro

campione

costituito

da

una

sbarra

di

platino-iridio

conservata

presso

gli

"Archives

du

Bureau

International

des

Poids

et

Misures"

a

Parigi.

E'

il

nostro

metro.

Seguono

i

"piedi

parigini"

rappresentati

da

un

segmento

diviso

in

tre

sezioni,

di

lunghezza

complessiva

di

97,7

cm.

Abbiamo

quindi

i

"piedi

inglesi",

rappresentati

da

un

segmento

lungo

91,44

cm.,

corrispondenti

esattamente

ad

una

"yarda".

E'

diviso

in

tre

sezioni;

ogni

sezione

corrisponde

alla

lunghezza

di

un

piede

inglese

(m.

0,3047997).

Si

passa

quindi

alle

misure

nostrane.

I

"palmi

siciliani";

segmento

lungo

103,24

cm.

diviso

in

4

sezioni

ciascuna

lunga

m.

0,258098

corrispondente

ad

un

"palmo

palermitano".

Il

segmento

è

così

lungo

complessivamente

4

"palmi

palermitani"

equivalenti

a

"mezza

canna".

Per

finire

sono

riportati

i

"palmi

napoletani"

con

un

segmento

lungo

105,46

cm.

Il

segmento

e'

suddiviso

in

4

sezioni,

ciascuna

delle

quali

corrisponde

ad

1

"palmo

di

Napoli"

che

equivale

a

m.

0,263670.

Da

segnalare

inoltre

che

in

un

libretto

dell'epoca

si

trovano

alcune

preziosissime

tavole

che

riportano:

il

nascere

ed

il

tramontare

del

sole

in

"ore

vere";

la

lettura

diretta,

in

ore

e

minuti,

del

tempo

medio

civile

al

mezzogiorno

vero

locale

(e

dunque

tengono

conto

dell'equazione

del

tempo);

i

tempi

del

nascere

e

del

passaggio

del

Sole

in

meridiano

espressi

in

"ore

e

minuti

italici".

Tutti

questi

dati

sono

stati

perfettamente

calcolati

all'epoca

da

Francesco

Caruso

per

tutti

i

giorni

dell'anno.

Teatro

romano

Il teatro

romano

di

Catania è

situato

nel centro

storico della città

etnea.

Il

suo

aspetto

attuale

risale

al II

secolo ed

è

stato

messo

in

luce

a

partire

dalla

fine

del XIX

secolo.

A

est

confina

con

un

teatro

minore,

detto odeon.

Il

Teatro

greco

-

Di

un

teatro

a

Catania

si

fa

riferimento

nelle

fonti

classiche

in

merito

alla consultazione

delle

polis

siceliote da

parte

di Alcibiade,

che

tenne

nel 415

a.C. un

discorso

all'assemblea

civica

riunita

appunto

nel

teatro.

Di

questo

teatro

però

non

era

chiara

l'ubicazione

e

la

tradizione

tendeva

a

identificarlo

con

il

teatro

di

età

romana

oggi

visibile.

Tale

associazione

diede

adito

a

numerose

fantasticherie

sull'edificio,

al

punto

che

è

ancora

oggi

chiamato Tiatru

grecu dalla

comunità

locale,

mentre

la

strada

che

lo

costeggia

a

nord

è

chiamata via

Teatro

Greco.

Ciò

che

ha

dunque

mosso

gli

studiosi

dell'edificio

sin

dai

primi

lavori

di

sgombero

delle

strutture

antiche

è

stato

anche

il

quesito

se

il

teatro

delle

fonti

fosse

il

medesimo

che

si

ammira

oggi,

ossia

se

su

una

preesistente

struttura

greca

possa

essere

nata

la struttura

romana.

Per

un

certo

periodo

venne

persino

messo

in

dubbio

che

potesse

esistere

davvero

un

teatro

in

epoca

greca

a

Catania

e

che

si

trattasse

di

una

errata

traduzione

delle

fonti

ad

aver

generato

la

credenza

di

detto

edificio.

Diverse

quindi

le

ipotesi

a

favore

dell'identificazione

del

teatro

romano

con

quello

greco:

la

posizione

alla

base

di

una

collina

a

differenza

dell'usanza

romana

di

edificare

in

pianura

o

la

scena

rivolta

verso

il

mare.

Sul

monumento

però

le

fonti

sono

piuttosto

silenti

e

ne

tacciono

le

vicissitudini

storiche:

per

capirne

quindi

la

storia

si

fa

ricorso

ai

ritrovamenti

archeologici

che

gettano

un

po'

di

luce

sull'edificio.

Le

fasi

più

antiche

testimoniano

la

presenza

di

un

edificio

teatrale

costruito

con

grossi

blocchi

di pietra

arenaria con

lettere

in

greco

in

pianta

rettangolare,

un

tipo

di

planimetria

più

diffusamente

ellenistica.

Tale

struttura,

già

identificata

negli

anni

1884

e

1919 e

attribuita

a

un

teatro

greco

di V-IV

secolo

a.C.,

potrebbe

essere

propriamente

il

teatro

in

cui

Alcibiade

tenne

il

discorso

ai Katanaioi per

convincerli

ad

allearsi

con Atene contro Syracusae.

Il

Teatro

romano

-

Il

teatro

di

epoca

greca

venne

dunque

restaurato

nel

corso

del I

secolo,

probabilmente

a

seguito

dell'elezione

a

colonia

romana

di

Catania,

avvenuta

ad

opera

di Augusto.

A

questo

periodo

appartengono

un

rifacimento

della

cortina

quadrangolare

con

la

sostituzione

dei

blocchi

in

arenaria

mancanti

con

conci

lavici

squadrati,

l'aggiunta

della

scena

e

le

gradinate

più

antiche

dell'edificio.

Nel

corso

del II

secolo,

si

assiste

a

un

progressivo

processo

di

monumentalizzazione

dell'area

che

coinvolge

anche

le

vicine

strutture

termali e

numerosi

edifici

cittadini

(tra

cui

anche

l'anfiteatro).

A

questo

periodo

risale

il

plinto

conservato

nel museo

civico

al

Castello

Ursino,

in

cui

è

rappresentata

una

vittoria

che

incorona

un

trofeo

su

un

lato

e

dei

barbari

resi

schiavi

a

lato;

tale

plinto

potrebbe

rappresentare

una

vittoria

sui Germani di Marco

Aurelio o

di Commodo.

Le

tracce

della

monumentalizzazione

si

notano

anche

nell'assunzione

di

una

pianta

emiciclica

dell'edificio,

la

realizzazione

di

un

proscenio

decorato

da

lussuosi

marmi,

l'ampliamento

della

scena

e

la

realizzazione

di

due

massicce

torri

laterali,

atte

a

ospitare

le

scale

d'accesso

ai

diversi

piani

dell'edificio.

La

struttura

si

dota

in

questo

periodo

di

numerosissimi

elementi

architettonici,

tra

fregi,

statue,

bassorilievi

e

colonne,

in

passato

spesso

trafugati

o

raccolti

ed

usati

come

materiale

da

costruzione

per

gli

edifici

della

città

barocca.

Quartiere

Grotte

-

Caduto

in

declino

e

abbandonato

nel

corso

del VI e

del VII

secolo come

per

molti

altri

edifici

monumentali

di

età

classica,

venne

presto

sfruttato

per

ricavarne

modeste

abitazioni

già

dall'Alto

Medioevo.

L'area

dell'orchestra

fu

interessata

da

una

macelleria

bovina,

mentre

lentamente

e

inesorabilmente

le

strutture

venivano

intaccate

e

scavate

per

ricavarne

nuovi

edifici.

Nonostante

le

dure

manipolazioni

nel

corso

dei

secoli,

tra

cui

l'aggiunta

nel XVI

secolo di

piccole

stradelle

che

tagliavano

il

monumento

da

parte

a

parte,

l'emiciclo

dell'ultimo

ambulacro

era

perfettamente

leggibile

dall'esterno

e

tale

veniva

riprodotto

dai

cartografi cinque e secenteschi.

Il terremoto

del

Val

di

Noto

del

1693 rovinò

molte

abitazioni

che

erano

nate

sulla

cavea,

le

cui

macerie

vennero

sfruttate

per

realizzare

le

fondamenta

di

nuove

abitazioni.

Nel XVIII

secolo viene

eretta

la via

Grotte,

i

cui

archeggiati

sono

ancora

visibili

a

testimonianza

della

sua

esistenza,

che

tagliava

in

senso

sud-nord

l'edificio,

mettendo

in

comunicazione

la

strada

del

corso

(oggi

via

Vittorio

Emanuele

II)

con

lo

spiazzo

alle

spalle

del

teatro.

La

strada,

come

si

nota

da

alcune

fotografie

precedenti

al

suo

abbattimento,

era

in

comunicazione

con

alcune

stradelle

minori

e

persino

una

piazza,

ricavate

sulla

cavea

tra

il

XVIII

e

il XIX

secolo.

Monumento

archeologico

-

Sul

finire

del

XIX

secolo

il

proprietario

del

palazzo

che

si

addossa

all'adiacente

odeon,

il

barone

Sigona

di

Villermosa,

fece

abbattere

l'ultimo

fornice

per

ampliare

il

suo

immobile.

Questo

increscioso

avvenimento

mobilitò

la

Soprintendenza

alle

Antichità

per

la

Sicilia

Orientale,

all'epoca

diretta

da Paolo

Orsi,

che

adottò

il

pugno

duro

nei

confronti

di

chi

abitava

sopra

i

due

teatri

e

avviò

una

campagna

di

esproprio

e

liberazione

delle

antiche

strutture

mai

del

tutto

completata.

Da

un

primo

sgombero

della

fine

dell'Ottocento

che

interessò

quasi

esclusivamente

l'odeon,

si

riprese

solo

negli anni

cinquanta del XX

secolo in

misura

massiccia

l'opera

di

sgombero,

interrotta

dopo

una

ventina

d'anni.

Una

campagna

di

scavo

venne

condotta

nei

primissimi anni

ottanta che

restituì

nel 1981 l'ingresso

orientale

degli

attori,

costituito

da

una

scaletta

e

un

accesso

trabeato,

realizzato

in

grossi

blocchi

di pietra

lavica.

Descrizione

-

Del teatro

romano,

di

circa

80

metri

di

diametro

e

con

una

capienza

di

circa

7.000

spettatori,

oggi

si

conservano

la

cavea

(ossia

la

gradinata),

l’orchestra

e

alcune

parti

della

scena:

non

è

difficile

immaginarlo

come

doveva

essere

in

tutta

la

sua

eleganza,

ornato

da

statue,

nicchie

e

colonne,

e

impreziosito