|

Terme

Sono

tre

sono

le

terme

del

periodo

romano

che

si

trovano

a

Catania:

le

terme

Achilliane,

sotto

l'attuale

Piazza

Duomo

che

risalgono

al

IV

e

V

secolo,

le

terme

dell'Indirizzo

(che

sorgono

nella

zona

settecentesca

della

città)

e

che

sono

datate

all'incirca

al

II

secolo

e

le

terme

della

Rotonda

(II-III

secolo)

che

si

trovano

vicino

all'Odeon.

Le Terme

dell'Indirizzo,

un

monumento

del Parco

archeologico

greco-romano

di

Catania,

si

trovano

nella

parte

settecentesca

della

città.

Il

complesso

evidenzia

un calidarium ed

un frigidarium,

oltre

alle

fornaci

per

il

riscaldamento

dell'acqua

e

dell'aria

e

tutte

le

canalizzazioni

per

l'approvvigionamento

dell'acqua

e

quelle

per

lo

scarico.

Altri

ambienti

accessori

sono

evidenziati

a

livello

di

fondamenta.

La

dizione Indirizzo si

riferisce

al

vicino

settecentesco

convento

carmelitano

di

Maria

santissima

dell'Indirizzo

(demolito

negli

anni

trenta

per

far

posto

ad

una

scuola

comunale,

l'attuale

istituto

comprensivo

"Amerigo

Vespucci") e

all'omonima

chiesa, così

denominati

-

come

recita

una

delle

lapide

della

chiesa

(lato

sud)

-

per

un miracolo che

avrebbe

salvato

il viceré di

Sicilia, Pietro

Girone,

duca

di

Ossuna,

nel 1610.

Sorpreso

da

una

tempesta

mentre

si

avvicinava

alla

costa

durante

la

notte,

venne

salvato

da

una

luce

votiva

di

detto

convento

che

lo

"indirizzò"

al

porto.

Le Terme

della

Rotonda sono

un

vasto

complesso

monumentale

comprendente strutture

termali di

epoca

romana,

datate

al I-II

secolo d.C.

trasformate

in chiesa in

epoca bizantina dedicata

alla Vergine

Maria.

Il

nome Rotonda deriva

dalla

singolare

struttura

architettonica

della

chiesa,

formata

da

una

grande cupola a

tutto

sesto

circondata

da contrafforti,

posta

su

un

edificio

a

perimetro

quadrato

culminante

in

un'aula

centrale

circolare.

L'edificio

è

spesso

indicato

col

toponimo

de La

Rotonda nelle

vedute

cittadine

del Cinquecento e

del Seicento.

In

passato,

l'edificio

era

noto

anche

con

il

nome

di Pantheon che

gli

antiquari

secenteschi

locali

(quali Giovanni

Battista

de

Grossis e Ottavio

D'Arcangelo)

ritenevano

essere

stato

il

modello

del più

celebre

edificio

di

Roma.

Secondo

recenti

studi,

frutto

di

campagne

di

scavo

condotte

nel 2004-2008 e

nel

2015,

la

struttura

termale,

risalirebbe

nel

suo

primitivo

impianto

al

I-II

secolo

d.C.,

conobbe

una

fase

di

monumentalizzazione

intorno

al III

secolo d.C.,

durante

un'epoca

di

notevole

arricchimento

della città

di

Catania,

per

poi

essere

abbandonata

e

quindi

trasformata

in

chiesa

verso

la

fine

del VI d.C.

La

chiesa

-

probabilmente

sin

dal

suo

sorgere

dedicata

al

culto

della

Madonna

-

venne

orientata

in

senso

nord-sud.

Dal

IX

secolo,

addossata

alla

chiesa

e

tra

le

rovine

delle

terme,

sorse

un'ampia

area

cimiteriale,

intensamente

utilizzata

fino

al

secolo XVI

secolo.

Al

terremoto

del

1169,

che

danneggiò

il

presbiterio

bizantino,

risale

il

cambio

di

orientamento

(dal

senso

nord-sud

al

senso

est-ovest),

l'apertura

dell'ingresso

con portale

ad

ogiva e

la

realizzazione

di

un'abside ad

esso

contrapposto.

La

chiesa

venne

successivamente

adeguata

a

cappella

funebre

per

figure

alto-borghesi,

forse

cappella

cavalleresca

della

guardia

di Federico

II.

L'orientamento

tornò

ad

essere

nel

senso

nord-sud

nel

Cinquecento,

con

la

realizzazione

di

un

nuovo

ingresso

con

portale

rinascimentale.

Il

più

antico

ricordo

storico

risale

ai

frammenti

dell'opera

di Lorenzo

Bolano sulle

antichità

di

Catania

per

il

tramite

del Carrera.

L'edificio,

ritenuto

il

più

antico

tempio

di

culto

a

Catania,

era

stimato

come

un Pantheon pagano

riconvertito

in

luogo

di

culto

cristiano, e

consacrato

a

Maria

nel

44

d.C.

Tale

tradizione,

seppur

errata,

mantenne

per

quasi

tre

secoli

il

suo

fascino,

almeno

fino

a D'Orville e

agli

studi

del Principe

di

Biscari, il

quale

identificò

per

primo

l'edificio

quale

ambiente

termale

di

epoca

imperiale

romana.

Il bombardamento

aereo

del

1943 devastò

la

vicina

chiesa

di

Santa

Maria

della

Cava,

risalente

al

Settecento, e

rovinò

pesantemente

la

struttura.

Tra

gli

anni

quaranta

e

cinquanta si

operarono

quindi

una

serie

di

lavori

di

consolidamento

delle

strutture.

La

direzione

dei

lavori

fu

affidata

a

Guido

Libertini il

quale

tuttavia

non

risparmiò

le

strutture

ecclesiastiche,

né

alcuni

preziosi

affreschi,

per

mettere

in

luce

le

strutture

romane.

Nell'opera

di

sbancamento

venne

abbattuta

anche

una

monumentale

tomba

cavalleresca

che

faceva

da

altare

durante

il

XIII

secolo

e,

sulla

base

dei

resti

superstiti

ospitati

presso

il

Castello

Ursino,

si

deve

identificare

quale

sepolcro

di

un

cavaliere

membro

della

guardia

personale

di

Federico

II,

forse

un

membro

della

famiglia

Alagona,

seguendo

quanto

affermato

dal

Ferrara.

Nell'arco

di

anni

dal

2004

al

2008

l'edificio

e

l'area

ad

esso

orbitante

furono

interessati

da

un

nuovo

ciclo

di

scavi

atti

alla

preservazione,

allo

studio

e

alla

fruizione

della

struttura.

In

questa

campagna

di

scavo

si

rinvenne

una

gran

quantità

di

tombe,

si

poterono

identificare

con

certezza

nove

ambienti

termali

e

ipotizzarne

molti

altri

che

si

estendono

al

di

sotto

delle

vicine

Via

Rotonda

e

Via

della

Mecca,

venne

messa

in

luce

l'abside

di

età

sveva

e

si

misero

in

luce

diversi

affreschi

precedentemente

coperti

da

un

anonimo

intonaco

monocromo.

Lo

studio,

oltre

a

rivelare

le

diverse

fasi

di

vita

dell'edificio,

ha

anche

permesso

il

riconoscimento

del

ciclo

di

pitture

che

decoravano

gli

interni

della

chiesa,

riconducendo

a

datazioni

più

corrette

quelle

più

antiche.

Nel

2015

è

stato

espropriato

e

sottoposto

a

scavi

e

restauri

tutto

l'isolato

a

nord

della

chiesa,

anch'esso

danneggiato

dai

bombardamenti

del

1943.

Durante

questa

campagna

di

lavori,

che

hanno

liberato

la

visuale

della

cupola

dal

lato

nord,

permettendone

la

vista

da

via

dei

Gesuiti,

è

stato

messo

in

luce

un

imponente castellum

aquae collegato

ad

un

ramo

dell'acquedotto

romano

di

Catania,

trasformato

in

edificio

al

servizio

della

chiesa

verso

la

fine

del

VI

secolo,

ed

una

corte

quadrangolare

circondata

da

esedre

che

costituiva

l'originario

ingresso

alla

Rotonda

in

epoca

romana.

La

struttura

termale,

sorta

fra

I

e

II

secolo

d.C.

e

più

volte

rimaneggiata

fino

alla

tarda

antichità,

è

un

grande

complesso

di

ambienti

quadrangolari,

circolari

e

misti,

connessi

tra

loro.

Il

principale

è

una

grande

sala

absidata

-

forse

un frigidarium -

orientata

in

direzione

nord-sud,

databile

alla

prima

fase

vitale

delle

terme,

cui

si

giustappone

sul

lato

est

un

grande

ambiente

ad ipocausto,

caratterizzato

da

numerose suspensurae che

in

origine

sorreggevano

un

pavimento

a

mosaico

di

cui

si

è

rinvenuta

qualche

traccia,

identificato

come calidarium che

in

un

secondo

momento

venne

suddiviso

in

più

ambienti

di

minori

dimensioni.

Ad

ovest

della

grande

sala

absidata

si

apre

un

vasto

ambiente

pavimentato

con

grandi

lastre

marmoree,

su

cui

si

rinvennero

diverse

tombe

di

epoca

medievale,

alcune

realizzate

distruggendo

il

pavimento

stesso.

A

sud

si

aprono

diversi

altri

ambienti

appartenenti

alla

fase

di

II-III

secolo,

come

due

pavimenti

ad ipocausto,

pertinenti

a

piccoli

ambienti

circolari

adibite

a

saune,

e

forse

un tepidarium.

Altri

ambienti

quadrangolari

si

trovano

a

nord,

all'interno

dell'edificio

della

chiesa,

che

in

parte

si

appoggia

a

queste

strutture.

Appartengono

al

complesso

termale

anche

le

strutture

che

si

trovano

a

nord

della

chiesa,

costituite

da

un

imponente castellum

aquae e

da

una

corte

circondata

da

esedre

che

fungeva

da

ingresso

principale

alle

terme.

La

struttura

più

appariscente

è

tuttavia

quella

dell'ex Basilica

di

Santa

Maria

della

Rotonda,

ricavata

riadattando

il

complesso

verso

la

fine

del VI

secolo.

L'edificio,

a

pianta

quadrata,

presenta

due

ingressi

-

una

a

sud,

con

un

portale

in

calcare

del Cinquecento,

l'altro

a

ovest,

con

portale

di

stile

gotico

in

pietra

lavica

del Duecento -

e

due

aree

presbiterali

ad

essi

corrispondenti:

un

presbiterio in

forma

di triclinium,

circondato

da

angusti

corridoi

che

fungono

da deambulacro si

apre

verso

nord,

mentre

a

est

un

piccolo

catino

absidale

di

cui

rimane

una

porzione

dell'alzato.

Al

centro

dell'edificio

quadrato

si

apre

un

ambiente

circolare,

del

diametro

di

11

metri,

coperto

da

una

cupola

a

tutto

sesto.

L'ambiente

circolare

è

circondato

da

grandi

arcate

che

danno

accesso

a

nicchie

ed

esedre

che

fungevano

da cappelle.

Sopra

la

cupola,

un

lucernaio

ad

archetto

fungeva

da

campanile,

mentre

a

decorazione

dell'esterno

si

poteva

osservare

fino

agli anni

quaranta una

merlatura

tutto

intorno

al

perimetro.

A

est

della

chiesa

si

aprivano

alcuni

ambienti,

usato

come sagrestia,

danneggiati

dai bombardamenti

aerei e

oggi

usarti

come

atrio

d'ingresso

al

complesso

monumentale.

Le

più

antiche

tracce

di

affreschi

risalgono

al

VII

secolo.

Appartengono

al

XII

- XIV

sec. alcune

rappresentazioni

di

stile

bizantino,

con

le

figure

dei

Santi

vescovi Leone e Nicola,

negli

stipiti

dell'arco

ovest

del

presbiterio;

una

Madonna

in

Trono

sulla

parete

orientale

dello

stesso

ambiente;

una

Madonna

in

Trono

con

Bambino.

Al

XVIII

secolo

appartiene

il

ciclo

più

recente:

nel

presbiterio

sono

rappresentati

l'Annunciazione e

la Natività e,

sulla

volta,

l'Assunzione

della

Vergine

al

cielo;

nei

triangoli

d'imposta

della

cupola

sono

i

Santi Pietro, Paolo, Agata, Lucia e

gli

Evangelisti Luca, Matteo, Marco, Giovanni;

sulle

pareti

che

chiudevano

le

arcate

pure

vi

erano

diverse

figure,

rimosse

durante

i

restauri

degli

anni

'40

del Novecento,

delle

quali

sopravvive

ancora

l'immagine

di Sant'Omobono.

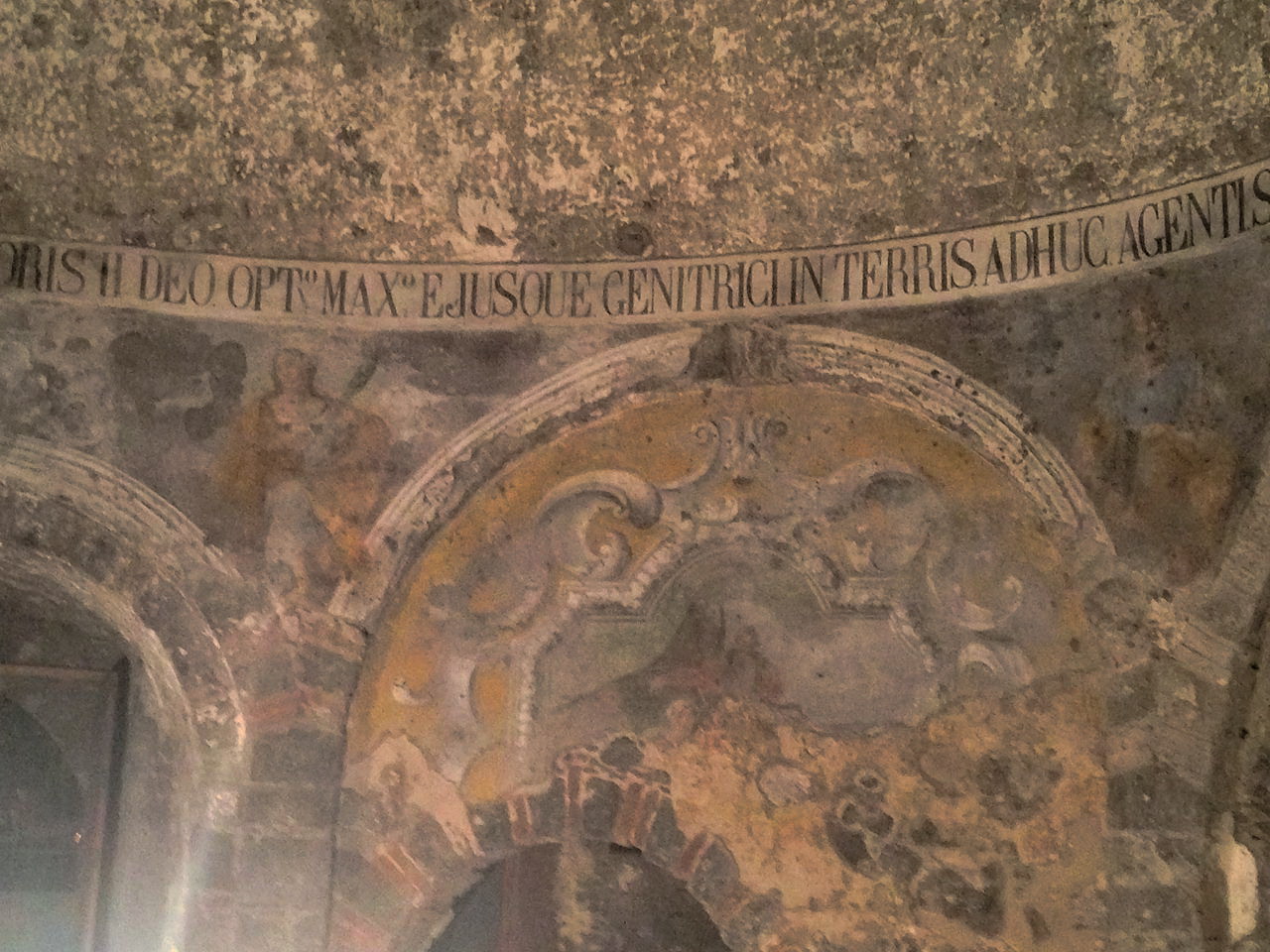

Alla

base

della

cupola

una

lunga

iscrizione

anulare

in latino recita:

«QUOD

INANI

DEORUM

OMNIUM

VENERATIONI

SUPERSTITIOSÆ

CATANENSIUM

EREXERAT

PIETAS

IDEM

HOC

PROFUGATO

EMENTITÆ

RELIGIONIS

ERRORE

IPISIS

NASCENTIS

FIDEI

EXORDIIS

DIVUS

PETRUS

APOSTOLORUM

PRINCEPS

ANO

GRATIÆ

44

CLAUDII

IMPERATORIS

II.

DEO.

OP.

MAX.

EIUSQUE

GENITRICI

IN

TERRIS

ADHUC

AGENTI

SACRAVIT

PANTHEON.»

«Ciò

che

la

pietà

dei

Catanesi

aveva

eretto

all'inutile

superstiziosa

venerazione

di

tutti

gli

dei

questo

stesso

tolto

l'errore

della

falsa

religione

negli

stessi

primordi

della

nascente

fede

San

Pietro

Principe

degli

Apostoli

consacrò

nell'anno

di

grazia

44

a

Dio

Ottimo

Massimo

e

alla

sua

genitrice

ancora

vivente

nell'anno

II

di

Claudio

Imperatore»

Per terme

Achilliane si

intendono

delle

strutture

termali

sotterranee

databili

al IV-V

secolo di

cui

rimane

appena

una

piccola

porzione

visibile

sotto piazza

del

Duomo.

Si

accede

all'ambiente

termale

passando

da

un

corridoio

con

volta

a

botte

ricavato

nell'intercapedine

tra

le

fondamenta

della

cattedrale

il

cui

accesso

è

preceduto

da

una

rampa

in

discesa

a

destra

della

facciata

della

stessa.

Il

nome

dell'impianto

è

dedotto

da

un'iscrizione

su

lastra

di

marmo

lunense

ridottasi

in

sei

frammenti

principali

,

databile

alla

prima

metà

del V

secolo,

oggi

esposta

all'interno

del Museo

civico

al

Castello

Ursino.

L'epoca

di

fondazione

dell'edificio

è

ancora

discussa,

ma

si

ritiene

probabile

che

fosse

costruito

nel IV

secolo

d.C.:

l'esistenza

dell'edificio

sotto Costantino

I è

ipotizzata

in

base

al reimpiego all'interno

della cattedrale

di

Sant'Agata di

un

gruppo

di capitelli del

periodo,

che

potrebbero

provenire

da

questo

edificio.

Le

strutture

però

potrebbero

essere

anche

precedenti,

databili

al III

secolo,

sulla

base

degli

studi

del

Wilson.

Sulla

base

di

una

lunga

iscrizione

i

cui

pezzi

furono

ritrovati

in

più

epoche,

si

è

supposto

che

intorno

al 434 l'edificio

fu

ridimensionato

per

ottenere

un

risparmio

di

legna.

Nel 1088 l'area

occupata

dalle

terme

viene

scelta

dal

vescovo Ansgerio per

ricavarne

la

Cattedrale

(completata

ed

inaugurata

nel 1094)

e

il

relativo

monastero

benedettino

(in

seguito

sede

della

badia

femminile

di

Sant'Agata),

mentre

nel 1508 viene

completata

la Loggia

Senatoria che

vi

si

addossava

per

la

sua

lunghezza.

Sepolti

dai

terremoti

del

4

febbraio 1169 e

dell'11

gennaio 1693,

i

resti

di

parte

delle

terme

-

già

noti

in

antico

-

furono

dapprima

liberati

dal

Museo

del principe

di

Biscari e

riportati

nella

loro

attuale

collocazione.

Nel 1856,

durante

la

realizzazione

della

galleria

che

passa

sotto

al

Seminario

dei

chierici

destinata

ad

essere

la Pescheria

di

Catania,

si

trovarono

dei

ruderi

che

pure

furono

attribuiti

allo

stesso

edificio,

pertinenti

forse

ad

un calidarium,

in

quanto

vi

erano

presenti

tracce

di

un

pavimento

ad ipocausto.

La

struttura

doveva

estendersi

fino

alla

via

Garibaldi,

dove

si

trovarono

altri

avanzi.

Secondo

la

ricostruzione

planimetrica

ottocentesca

del

complesso,

la

parte

attualmente

visitabile

comprendeva

probabilmente

solo

uno

dei frigidaria.

Nella

planimetria

della

città

di

Catania

rilevata

da Sebastiano

Ittar nel 1833 è

messo

in

evidenza

anche

il

muraglione

di

cinta

delle

terme,

che

raggiungeva

l'attuale Fontana

dell'Amenano a

ovest

e

l'Arcivescovato

a

est,

occupando

un'area

molto

estesa

della

città.

Dal 1974 al 1994 furono

chiuse

perché

considerate

insicure.

Furono

riaperte

dopo

un

restauro

del

comune

(1997)

e

nuovamente

richiuse

per

problemi

di

allagamento.

Dopo

i

lavori

di

pavimentazione

della

piazza

del

Duomo

(2004-2006)

-

nel

corso

dei

quali

si

è

ritenuto

di

coprire

l'impianto

con

una

poderosa

piastra

d'acciaio

per

rinforzare

l'impiantito

della

piazza

stessa

-

l'edificio

termale

è

stato

nuovamente

riaperto

al

pubblico e

alla

realizzazione

di

eventi.

Poco

si

conosce

delle

reali

dimensioni

del

grande

complesso

termale

e

quanto

oggi

è

visitabile

è

appena

una

piccola

porzione

della

sua

estensione.

Una

ipotesi

molto

fantasiosa

relativa

alle

dimensioni

delle

terme

la

fece

nel 1633 il D'Arcangelo,

erudito

di

storia

locale,

il

quale

fece

realizzare

una

planimetria

priva

di

elementi

reali

e

riconoscibili,

sebbene

abbia

il

merito

di

essere

il

primo

lavoro

avanzato

in

tal

direzione,

ispirandosi

palesemente

alla

planimetria

delle terme

di

Diocleziano.

Molto

più

accurata

è

la

planimetria

resa

da Sebastiano

Ittar nella

pianta

generale

della

città

di

Catania.

In

essa

viene

attribuita

alle

terme

una

cortina

muraria

che

correva

a

sud

della

piazza

Duomo,

identificata

quale

muro

perimetrale

dell'area

termale.

Diversi

scavi

occasionali

hanno

fatto

ipotizzare

il

rinvenimento

di

tracce

dell'impianto

in

altre

parti

dell'areale

oltre

a

quanto

noto,

facendo

desumere

che

esso

costituiva

l'area

oggi

occupata

dagli

edifici

compresi

tra

le

piazze

Duomo,

Università

e

San

Placido.

All'interno

della

cinta

che

circondava

l'edificio

si

ricavò

per

intero

la

Cattedrale

e

il

primo

impianto

monastico

benedettino

fondato

dal

vescovo

Ansgerio.

Alle

mura

di

cinta

sul

lato

occidentale

si

addossò

anche

la Loggia

Senatoria,

distrutta

durante

il terremoto

del

Val

di

Noto

del

1693,

e

si

aprì

la Porta

di

Eliodoro.

Dall'ingresso

sinistro,

il

quale

conduceva

originariamente

a

due

ambienti,

è

possibile

oggi

ammirare

i

resti

del Tepidarium,

una

sala

curvilinea

riscaldata

attraverso

un

sistema

di

canalizzazione

dell'aria;

questa

si

serviva

inoltre

di

una

scala

a

due

rampe

che

la

collegava

con

il

primo

piano

delle terme.

In

prossimità

della

parte

finale

del

corridoio,

gli

scavi

recentemente

condotti

in

profondità

hanno

permesso

di

individuare

un

canale

con

andamento

a

“S”,

il

quale

si

immette

sulla

sala

centrale

a

pilastri;

questi

ultimi

in

origine

percorrevano

il

corridoio

stesso.

Si

tratta,

probabilmente,

di

un

condotto

che

serviva

a

convogliare

l'acqua

e

a

distribuirla

per

i

servizi

delle terme.

Dell'impianto

originale

del

Frigidario

(o "Sala

dei

Pilastri")

si

conserva

una

camera

centrale

il

cui

soffitto a

crociere è

sorretto

da

quattro

pilastri

a

pianta

quadrangolare.

Al

vano

si

accede

tramite

un

corridoio

con volta

a

botte che

corre

in

direzione

est-ovest e

terminante

in

una

porta

che

si

apre

su

una

serie

di

vasche

parallele

tra

loro,

facenti

parte

di

un

complesso

sistema

di

canalizzazione,

drenaggio

e

filtrazione

dell'acqua

che

si

estende

verso

nord.

Anche

il

vano

principale

si

apre

con

tre

ingressi

ad

arco

sulle

vasche,

ad

ovest

del

vano

stesso.

L'ambiente

misurerebbe

11,00

metri

di

larghezza

e

11,90

metri

di

lunghezza,

mentre

le

stanze

di

decantazione

sarebbero

lunghe

in

tutto

18,65

metri.

Il

corridoio

misurerebbe

2,50

metri

in

larghezza

per

una

lunghezza

di

18

metri.

Inoltre,

l'unico

pilastro

di

cui

si

può

considerare

attendibile

la

misura

dell'altezza

è

alto

1.

85

metri.

Anticamente

i

pavimenti

(di

cui

oggi

non

rimangono

che

labili

tracce)

erano

in marmo,

come

dimostrano

alcuni

lacerti

tra

cui

i

resti

di

una

vasca

posta

al

centro

dell'aula

ed

assumevano

la

disposizione

dell'opus

sectile; mentre

alle

pareti

e

sul

soffitto

vi

erano

stucchi sicuramente

dipinti

ispirati

al

mondo

della

vendemmia,

con eroti e

tralci

di

vite,

grappoli

d'uva,

i

quali

furono

sapientemente

rappresentati

in

un

acquerello

di Jean

Houël,

il

quale

credeva

le

terme

il

tempio

di

Bacco;

tali

stucchi,

sebbene

ben

leggibili

nel

XVIII

secolo,

oggi

appaiono

molto

logori

e

in

ampie

parti

lacunosi.

Al

centro

della

sala

si

conserva

una

vaschetta

quadrata,

originariamente

rivestita

in

marmo,

sulla

quale

doveva

erigersi

una

colonnina

di

cui

si

conserva

l'impronta

della

base.

La

presenza

di

acqua

corrente

costantemente

filtrata,

l'assenza

di

aperture

al

di

là

dei

tre

accessi

alle

stanze

di

decantazione,

la

presenza

di

una

vasca

(piscina)

al

centro

della

sala

e

i

rivestimenti

marmorei

dimostrano

l'uso

a

frigidario

dell'ambiente.

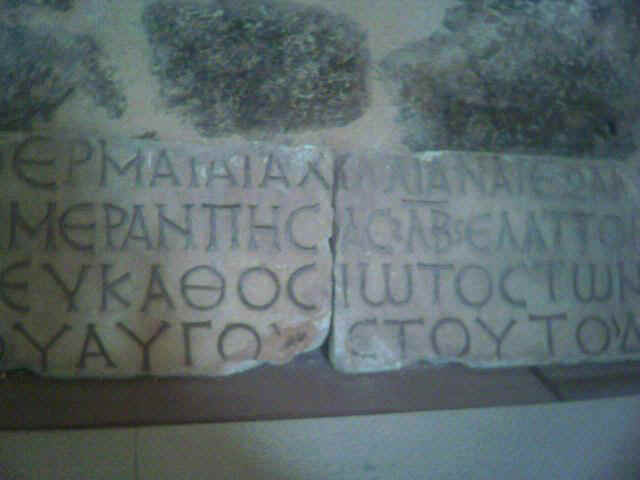

L'epigrafe che

diede

il

nome

all'impianto

è

in

lingua

greca e

usa

caratteri

greci

piuttosto

tardi

in

scriptio

continua,

è

posta

su

quattro

linee

ed

è

formata

da

diversi

frammenti

di

lastra

incisi,

con

lacune

sebbene

non

gravi,

ritrovati

in

diverse

epoche,

ma

originariamente

facenti

parte

di

un

unico

lastrone

in

marmo

lunense,

risalente

al

V

sec.

I

frammenti

misurano

0,30

metri

in

altezza

ed

hanno

una

lunghezza

complessiva

di

quasi

4,30

metri.

Essendo

state

rinvenute

quasi

tutte

nello

stesso

perimetro,

si

è

supposto

che

l'intera

incisione

facesse

originariamente

parte

dell'edificio

termale

fin

qui

descritto. L'epigrafe che

diede

il

nome

all'impianto

è

in

lingua

greca e

usa

caratteri

greci

piuttosto

tardi

in

scriptio

continua,

è

posta

su

quattro

linee

ed

è

formata

da

diversi

frammenti

di

lastra

incisi,

con

lacune

sebbene

non

gravi,

ritrovati

in

diverse

epoche,

ma

originariamente

facenti

parte

di

un

unico

lastrone

in

marmo

lunense,

risalente

al

V

sec.

I

frammenti

misurano

0,30

metri

in

altezza

ed

hanno

una

lunghezza

complessiva

di

quasi

4,30

metri.

Essendo

state

rinvenute

quasi

tutte

nello

stesso

perimetro,

si

è

supposto

che

l'intera

incisione

facesse

originariamente

parte

dell'edificio

termale

fin

qui

descritto.

Viene

menzionata

da

diversi

autori

anche

la

presenza

di

quattro

lapidi

riportanti

la

scritta Q.

LUSIUS/

LABERIUS/

PROCONSUE/

THERMAS,

che

confermerebbe

ulteriormente

l'attribuzione

della

lapide

ad

un

grande

impianto

termale

sito

al

di

sotto

della

Cattedrale,

un

tempo

forse

esposte

all'ingresso

delle

terme

e

in

seguito

murate

sulla

base

di

quattro

dei

pilastri

che

dividono

le

tre

navate

della

cattedrale.

Prima

del terremoto

del

1693,

i

primi

tre

frammenti

che

costituivano

la

lapide

furono

murati

nella

facciata

della

cattedrale,

poi

spostati

in

una

parete

del

vescovato secentesco e

da

qui

vennero

trasportati

nell'antica Loggia.

Nel 1702 si

ritrovarono

altri

due

frammenti

che

l'abate Vito

Maria

Amico unificò

con

gli

altri

e

tradusse.

In

seguito

furono

esposti

al

Museo

del

principe

Biscari

e

da

qui

all'attuale

collocazione

presso

il museo

civico

del

Castello

Ursino,

dove

è

stata

ricomposta

utilizzando

tutti

i

frammenti

conosciuti.

Nell'interpretazione

che

ne

dà

Francesco

Ferrara le

terme

sono

chiamate Achillianai e

non Achellianai,

come

invece

riportato

da

Holm

e

dal

Kaibel

e

tratterebbe

di

un

ipotetico

incendio

che

rovinò

la

struttura,

restaurata

da

Flavio

Felice

Eumazio.

Qui

inoltre

si

farebbe

riferimento

a

Massimo

Petronio,

preceduto

da

un

non

ben

identificato Julium

filium

Augusti.

Nella

traduzione

che

ne

dà

Giacomo

Manganaro,

la

lapide

si

potrebbe

datare

al

434

sulla

base

della

successione

dei

governatori.

Sempre

secondo

il

Manganaro

in

essa

si

celebrerebbe

l'opera

di

ristrutturazione

(forse

un

ridimensionamento)

esplicitamente

tendente

a

economizzare

legna

da

ardere

negli

ipocausti,

conclusa

dal

neo

governatore

di

Sicilia,

Flavio

Felice

Eumazio,

già

avviata

dal

suo

predecessore

Flavio

Liberalio, consularis

Siciliae secondo

la

sua

interpretazione,

sotto

l'imperatore

d'Oriente

Teodosio

II.

Tale

ricostruzione

permetterebbe

dunque,

sempre

secondo

l'ipotesi

del

Manganaro,

di

dare

almeno

due

nomi

ai

proconsoli

Siciliani

della

prima

metà

del V

secolo:

Eumazio

e

Liberalio.

Inoltre

avrebbe

riconosciuto

il

nome

di Leone quale

architetto

artefice

del

restauro.

Bastioni

di

Catania

I bastioni

di Catania sono

delle

fortificazioni cinquecentesche distribuite

lungo

quelle

che

furono

le mura

di

Carlo

V.

Le mura

di

Carlo

V erano

un

complesso

murario

che

venne

fatto

realizzare

a

Catania

dall'imperatore Carlo

V

di

Spagna a

difesa

della

città

e,

oltre

ad

avere

undici

bastioni

erano

munite

di

otto porte per

l'accesso

alla

città.

Nel

1551,

rottasi

la

tregua

fra Carlo

V

d'Asburgo e Solimano,

sultano

dei

Turchi,

gli

ottomani

tornarono

a

infestare

i

mari

siciliani:

minacciata

Messina

si

diressero

verso

Catania;

la

flotta

turca

fu

però

sospinta

al

largo

da

un

impetuoso

vento

di

tramontana

che

la

allontanò

dalle

rocce

dell'Armisi

(sotto

l'attuale stazione

ferroviaria

di

Catania)

e

dovette

desistere

dall'attacco.

I

turchi

si

diressero

quindi

verso Agosta che

saccheggiarono

e

misero

a

fuoco.

Lo

scampato

pericolo

mise

in

grande

allarme

la

popolazione

e

il

viceré Juan

de

Vega che

programmò

la

costruzione

di

robuste

mura

di

difesa,

o baluardi,

che

rinforzassero

le

mura

antiche.

I

lavori

furono

commissionati

all'architetto

e

ingegnere

militare Antonio

Ferramolino con

lo

scopo

di

edificare

una

cinta

muraria

in

pietra

lavica

dotata

di porte e

di

bastioni.

Il

30

novembre

1553

fu

gettata

la

prima

pietra

del

bastione

grande

detto del

Salvatore.

In

pochi

anni

Catania

venne

quindi

munita

di

nuove

mura

a

est,

sud

e

nord,

mentre

a

ovest

rimanevano

le

vecchie

mura. Vennero

eretti

otto

forti

e

aperte

otto

porte.

Il

costo

dei

lavori

fu

interamente

accollato

all'erario

civico

che

impose

nuove

tasse

e

mutui.

Le

mura

e,

conseguentemente,

i

bastioni

e

le

porte,

in

seguito

alle

devastazioni

di

fine

Seicento

(colata

lavica

nel

1669

e

terremoto

nel

1693),

furono

quasi

interamente

distrutte

ma

la

loro

scomparsa

definitiva

si

deve

al

piano

di

rinnovo

urbano

del

XVIII

secolo

quando,

agli

inizi

del XVIII

secolo,

il

duca

di

Camastra

fece

allargare

un'apertura

vicina

alla piazza

del

Duomo,

facendo

realizzare

la porta scenografica

che

venne

intitolata

al

viceré

duca

di

Uzeda.

Sopra

questo

tratto

di

mura

e

contro

il

parere

del

duca

di

Camastra,

vennero

edificati

il

prestigioso Palazzo

Biscari,

l'Arcivescovado

ed

il Palazzo

del

Seminario

dei

Chierici che

si

affaccia

sulla

piazza

del

Duomo

di

fronte

alla

sede

del municipio (il palazzo

degli

Elefanti).

Ad

oggi

comunque,

del

sistema

fortilizio

rimangono

ancora

cospicue

tracce

e

sono

visibili

i

baluardi

inferiori

delle

mura,

riconoscibili

per

la

tipica

struttura

scoscesa,

così

come

in

alcune

zone

dello

storico

quartiere

della Civita o

dell'Antico

Corso.

Ancora

oggi

è

evidente,

lungo

il

tratto

nord

della Via

Plebiscito,

il

percorso

della

cinta

tra

il

Bastione

degli

Infetti,

sito

all'Antico

Corso,

e

il

Bastione

del

Tindaro,

sul

cui

tratto

-

senza

porte

-

si

addossava

il complesso

monastico

di

San

Nicolò

l'Arena con

l'omonima

chiesa;

in

queste

zone

sorgevano

anche

il

Bastione

San

Giovanni

(nei

pressi

dell'omonimo

vico)

e

il

Bastione

Sant'Euplio

(in

piazza

Sant'Antonio

Abate).

Andarono

invece

completamente

inghiottiti

dalla

lava

il

Bastione

San

Giorgio

e

il

Bastione

Santa

Croce,

nei

pressi

del

Castello

Ursino;

alla

Civita,

si

trovavano

il

Bastione

Don

Perrucchio

(nei

pressi

dell'attuale

via

del

Vecchio

Bastione)

e

il

Bastione

del

Salvatore,

detto

anche

Bastione

Grande

o

di

Porto

Puntone,

eretto

nel 1552 e

sito

fra

via

Cardinale

Dusmet

e

via

Porta

di

Ferro

(dall'omonima

porta).

Il

Bastione

San

Giuliano

sorgeva,

invece,

sul

terreno

dell'odierno Convitto

Cutelli,

mentre

il

Bastione

San

Michele

(sito

nei

pressi

di

piazza

Turi

Ferro,

anticamente

piazza

Spirito

Santo)

e

il

Bastione

del

Santo

Carcere,

accanto

all'omonima

chiesa

di

Sant'Agata,

nella

parte

alta

di

via

dei

Cappuccini,

chiudevano

il

cerchio

difensivo

attorno

alla

città.

Gli

undici

bastioni;

Bastione

San

Giorgio,

Bastione

Santa

Croce,

Bastione

Don

Perrucchio,

Bastione

Grande

(del

Salvatore),

Bastione

San

Giuliano,

Bastione

San

Michele,

Bastione

del

Santo

Carcere,

Bastione

degli

Infetti,

Bastione

del

Tindaro,

Bastione

San

Giovanni,

Bastione

Sant'Euplio.

Esistono

altri

edifici,

al

di

fuori

delle

mura

cinquecentesche,

che

hanno

avuto

la

funzione

di

fortificazione

e

sorveglianza

per

la

città

di

Catania

e

possono

quindi

essere

considerati

bastioni

a

tutti

gli

effetti.

Ne

sono

esempio

la

Garitta

di

guardia

in

pietra

lavica

presente

al

centro

di

piazza

Europa

e

la

Torre

del campanile della

Chiesa

di

Santa

Maria

di

Ognina.

Porta

Ferdinandea

La porta

Ferdinandea,

dopo

il

1860

intitolata porta

Garibaldi,

è

un arco

trionfale costruito

nel 1768 su

progetto

di Stefano

Ittar

e

Francesco

Battaglia per

commemorare

le

nozze

di

re Ferdinando

III

di

Sicilia e Maria

Carolina

d'Asburgo-Lorena.

Si

trova

tra

piazza

Palestro

e

piazza

Crocifisso,

alla

fine

di via

Giuseppe

Garibaldi,

nel

quartiere Fortino,

in

dialetto

catanese Futtinu.

La

zona

è

chiamata 'u

Futtinu in

ricordo

di

un fortino costruito

dal

viceré Claudio

Lamoraldo, principe

di

Ligne,

dopo

l'eruzione

lavica

del

1669 che

colpì

la

città

su

tutto

il

lato

occidentale,

annullandone

le

difese

medievali.

Dell'opera

di

fortificazione

avanzata

che

sorgeva

a

sud

di

piazza

Palestro,

ormai

scomparsa,

rimane

solo

una

porta

in

via

Sacchero.

Alcuni

palazzi

collegati

alla

porta

furono

demoliti

negli anni

trenta,

altri

oggi

sono

abbastanza

poveri

e

tutt'altro

che

simmetrici.

La

riqualificazione

della

piazza

ha

dato

sicuramente

un

altro

aspetto

alla

porta,

ma

è

comunque

tutt'altro

rispetto

ai

progetti

originari.

Castello

Ursino

Il castello

Ursino fu

costruito

da Federico

II

di

Svevia nel XIII

secolo.

Il maniero ebbe

una

certa

visibilità

nel

corso

dei Vespri

siciliani,

come sede

del

parlamento e,

in

seguito,

residenza

dei

sovrani aragonesi fra

cui Federico

III.

Oggi

è

sede

del Museo

civico

della della

città

etnea,

formato

principalmente

dalle

raccolte Biscari e

dei Benedettini.

Sul

sito

dove

sorge

l'edificio

attuale

è

testimoniato

uno

dei

nuclei

più

antichi

dell'abitato

catanese,

risalente

alla

prima

fase

abitativa

della polis greca

di Katane.

Sebbene

in

passato

sia

stata

qui

ipotizzata

la

presenza

di

una

torre

di

età

normanna

-

la

Torre

di

Don

Lorenzo -

di

essa

non

solo

non

resta

traccia

alcuna,

ma

gli

studiosi

tendono

a

ritenere

l'ipotesi

di

una

preesistenza

normanna

sul

sito

del

castello

Ursino

priva

di

fondamenta

scientifiche

e

tendono

a

ricercarla

in

altro

sito

del

centro

storico

cittadino.

Sulle

origini

dell'edificio,

sebbene

non

vi

siano

prove

concrete

che

lo

associno

a

Federico

II,

gli

studiosi

tendono

ad

identificarlo

con

il castrum menzionato

nella

lettera

indirizzata

al

suo

architetto, Riccardo

da

Lentini,

il

cui

cantiere

doveva

ancora

avviarsi

nel 1239.

Il

castello

Ursino

fu

probabilmente

voluto

da

Federico

II

di

Svevia

e

costruito

non

prima

del 1239.

L'imperatore

aveva

probabilmente

pensato

il

maniero

all'interno

di

un

più

complesso

sistema

difensivo

costiero

della Sicilia orientale

(fra

gli

altri

anche

il castello

Maniace di Siracusa e

quello

di Augusta sono

riconducibili

allo

stesso

progetto)

e

come

simbolo

dell'autorità

e

del

potere

imperiale

svevo

in

una

città

spesso

ostile

e

ribelle

a

Federico.

Il

progetto

e

la

direzione

dei

lavori

furono

affidati

all'architetto

militare Riccardo

da

Lentini.

Nei

primi

anni

del XV

secolo l'edificio

è

circondato

dalla

città

e

diverse

casupole

vi

si

addossano.

Re Martino

I

di

Sicilia nel 1405 sgomberò

lo

spazio

intorno

al

maniero,

per

ricavare

una

piazza

d'arme,

demolendo

tra

gli

altri

il

convento

di

San

Domenico,

lì

ubicato

dal 1313.

Fu

probabilmente

dotato

anche

di

un

ponte

levatoio.

Secondo

il Correnti sarebbe

stato

costruito

sulla

riva

del

mare

per

volontà

di Federico

II e

il

nome

"Ursino"

dato

al

castello

deriverebbe

da Castrum

Sinus

ovvero

il

"castello del golfo".

All'interno

del

castello

si

vissero

alcuni

dei

momenti

più

importanti

della

guerra

del

Vespro.

Nel 1295 vi

si

riunì

il

Parlamento

Siciliano,

che

dichiarò

decaduto Giacomo

II ed

elesse

Federico

III

a

re

di

Sicilia.

Nel

corso

del 1296 il

castello

fu

preso

da Roberto

d'Angiò e

successivamente

espugnato

nuovamente

dagli

aragonesi.

Re

Federico

abitò

a

partire

dal

1296

il

maniero,

facendone

la

corte

aragonese

e

così

fecero

anche

i

successori Pietro,

di Ludovico, Federico

IV e Maria.

Inoltre

la

sala

dei

Parlamenti

fu

nel

1337

anche

la camera

ardente per

la

salma

di

re

Federico

III.

Nel 1347 all'interno

del

castello

venne

firmata

la

cosiddetta Pace

di

Catania fra Giovanni

di

Randazzo e Giovanna

d'Angiò.

Il

castello

Ursino

fu

dimora

reale

dei

sovrani

del

casato

Aragona

di

Sicilia

(ramo

parallelo

siciliano

del

casato

di

Barcellona)

e

ospitò

tutti

i

re

da

Federico

III

e

tutti

i

suoi

discendenti

fino

al

1415

ospitò

la

regina

Bianca

d'Evreux

di origine

normanna ma

ereditaria

del

regno

di

Navarra

sposa

di

Martino

I

di

Sicilia

(deceduto

nel

1409).

Finiti

i Vespri,

il

castello,

dimora

di

Maria

di

Sicilia,

fu

teatro

del

rapimento

della

regina

da

parte

di Guglielmo

Raimondo

Moncada

nella

notte

del

23

gennaio 1392,

per

evitare

il

matrimonio

con Gian

Galeazzo

Visconti.

Con

l'avvento

di Martino

I

di

Sicilia il

castello

divenne

nuovamente

corte

del

regno.

Alfonso

il

Magnanimo riunì

il

25

maggio

del 1416,

nella

sala

dei

Parlamenti

del

castello

i baroni e

i

prelati

dell'isola

per

il

giuramento

di

fedeltà

al

Sovrano

e

fino

al

30

agosto

vi

si

svolsero

gli

ultimi

atti

della

vita

politica

che

videro

Catania

come

città

capitale

del

regno.

Nel 1434 lo

stesso

re

Alfonso

firmò

nel

castello

l'atto

con

cui

concedeva

la

fondazione

dell'Università

degli

Studi

di

Catania.

Nel 1460 si

riunirà

nel

castello

Ursino

il

primo

Parlamento

del

periodo

aragonese-castigliano

presieduto

dal

viceré Giovanni

Lopes

Ximenes

de

Urrea.

Inoltre

al

suo

interno

morì

nel 1494 don Ferdinando

de

Acuña viceré

di

Sicilia.

Verrà

sepolto

in Cattedrale,

nella

cappella

di Sant'Agata.

Nel

XVI

secolo

venne

costruito

un bastione

detto

di

San

Giorgio a

difesa

del

castello

ed

eseguite

alcune

modifiche

in

stile

rinascimentale.

Dal XVI

secolo,

con

l'introduzione

della polvere

da

sparo,

il

castello

vide

sempre

più

indebolito

il

suo

ruolo

militare,

diventando

temporaneamente

dimora

di

viceré,

e

più

costantemente

del

castellano,

mentre

una

parte

di

esso

fu

adibito

a prigione.

L'11

marzo

1669 da

una

frattura

sopra

Nicolosi

cominciò

la

più

imponente

eruzione

dell'Etna di

epoca

storica,

che

dopo

aver

distrutto

orti

e

casali,

giunse

alle

mura

della

città,

che

riuscì

a

superare

da

Nord-Ovest,

nella

zona

del Monastero

di

San

Nicolò

l'Arena,

per

poi

dirigersi

verso

il Bastione

di

San

Giorgio.

Il

16

aprile

la lava arrivò

attorno

al

castello

e

pur

non

intaccandone

le

strutture

colmò

il

fossato,

coprì

i

bastioni

e

spostò

per

alcune

centinaia

di

metri

anche

la

linea

di

costa.

Qualche

tempo

dopo

anche

il terremoto

del

1693 provocò

una

serie

di

danni

alle

strutture,

compromettendo

definitivamente

il

ruolo

militare

del

castello.

Ristrutturato,

continuò

ad

ospitare

le

guarnigioni

militari

prima piemontesi (1714)

e

quindi borboniche,

assumendo

anche

il

nome

di Forte

Ferdinandeo.

Rimase

tuttavia

prigione

fino

al 1838,

quando

il

governo

borbonico

riconoscendone

il

ruolo

come

fortilizio,

vi

apportò

restauri

e

vi

aggiunse

nuove

fabbriche

che

finirono

con

l'occultare

sempre

più

l'originaria

struttura

sveva.

In

tale

stato

il

maniero

rimase

fino

agli

anni

30

del

Novecento,

quando

fu

oggetto

di

un

radicale

restauro,

in

vista

della

sua

trasformazione

in

Museo.

Acquisito

nel 1932 dal

comune

e

sottoposto

a

restauri,

oggi

il

castello

si

trova

in

pieno

centro

storico

e,

dal

20

ottobre 1934,

è

adibito

a

museo

civico

di

Catania.

Nel

mese

di

novembre

del

2009

sono

stati

ultimati

i

lavori

di

restauro.

La

costruzione,

è

a

pianta

quadrata,

ogni

lato

misura

circa

50

metri.

I

quattro

angoli

sono

dotati

di

torrioni

circolari

con

diametro

poco

superiore

ai

10

metri

e

altezza

massima

di

30,

mentre

le

due

torri

mediane

sopravvissute

(in

origine

erano

quattro)

hanno

un

diametro

di

circa

7

metri.

Le

mura

sono

realizzate

in opus

incertum di

pietrame

lavico

e

presentano

uno

spessore

di

2.50

metri.

Originariamente

il

castello

presentava

alle

basi

delle

scarpate

che

lo

slanciavano

dandogli

un

aspetto

decisamente

imponente.

Esse

sono

visibili

nel

fossato

del

lato

sud

del

castello

grazie

agli

ultimi

scavi

effettuati.

Il

lato

settentrionale

è

quello

principale

ed

è

ben

conservato

con

quattro finestre anche

se

originariamente

non

presentava

aperture

per

renderlo

meno

vulnerabile

agli

attacchi

nemici,

qui

l'entrata

del

castello

era

difesa

da

un ponte

levatoio e

da

mura

difensive

i

cui

resti

sono

ancora

visibili

nel

fossato

di

fronte

all'entrata.

Una

base

a

scarpa

rafforza

la

struttura

del

castello.

Il

lato

sud

è

molto

cambiato

nel

tempo,

data

la

scomparsa

della torre mediana

e

delle

numerose

finestre

aperte

nel

tempo.

Qui

troviamo

una

porta

secondaria

detta

"porta

falsa"

che,

per

mezzo

di

uno

scivolo

(che

probabilmente

era

in

legno

e

pietra),

conduceva

all'imbarcadero

a

mare

ricavato

oltre

il

bastione;

il

lato

sud

del

castello

infatti

fino

alla

metà

del XVI

secolo era

direttamente

prospiciente

la

spiaggia

e

le

acque

del mar

Jonio.

Poi

la

realizzazione

del

bastione

di

San

Giorgio

e

della

piattaforma

di

Santa

Croce

lo

allontanarono

dal

mare,

ma

lo

resero

efficiente

per

l'uso

dei

cannoni.

Il

definitivo

allontanamento

dal

mare

e

l'innalzamento

del

livello

del

terreno

circostante

al

castello

fu

dovuto

alla

colata

lavica

del 1669 che

lo

cinse

quasi

totalmente

e

sommerse

i

bastioni.

Il

lato

est

non

presenta

la

semi

torre

ma

vi

si

trova

una

meravigliosa

finestra

di età

rinascimentale con

un

pentalfa

in

pietra

nera

lavica.

I

moderni

lavori

di

restauro

hanno

portato

alla

luce

fino

ad

ora

parte

dei

bastioni

cinquecenteschi,

una garitta perfettamente

conservata

e

gli

originari

basamenti

a

scarpa

che

oggi

restituiscono

l'originaria

maestosità

alle

torri

angolari

del

castello.

Il

progetto

originale

probabilmente

non

prevedeva

una merlatura,

rara

nei castelli

federiciani.

Ma

successive

modifiche

e

ricostruzioni

della

parte

sommitale

di

alcune

torri,

hanno

probabilmente

previsto

l'inserimento

di

merlature.

La

pianta

originale

si

basa

sulla

relazione

tra

quadrato

e

ottagono,

con

possibile

riferimento

alla

cabala.

L'ingresso,

semplice,

si

trova

nel

prospetto

nord

ed

ha

sopra

in

una

nicchia

una scultura raffigurante

un'aquila sveva che

afferra

una lepre simbolo

del

potere

del

sovrano Federico

II sulla capitale

etnea,

erroneamente

scambiata

talora

per

agnello.

Al

suo

interno

si

sviluppava

la corte e

vi

rimane

un

bel

cortile

con

scala

esterna

in stile

gotico costruita

in

età

rinascimentale.

Attorno

al

cortile

interno

c'erano

le

quattro

grandi

sale

fiancheggiate

da

sale

minori,

dalle

quali

si

accede

alle

torri

angolari.

Ogni

grande

sala

è

divisa

da

tre

campate,

coperte

da

volte

a

crociera

costolonate

che

si

dipartono

da

semicolonne con capitelli ornati

a

foglie.

Dal

piano

inferiore

al

piano

superiore

si

accedeva

attraverso

le scale

a

chiocciola posizionate

all'interno

delle

semi

torri

nord

e

sud.

Funzionalmente

combinò

sia

la

funzione

di reggia (palatium)

che

quella

di maniero (castrum).

L'aspetto

complessivo

del

castello

nel

suo

ambiente

circostante

è

notevolmente

cambiato

nel

tempo,

era

prossimo

al mare nei

lati

sud

ed

est,

probabilmente

in

una

vasta

area

aperta

ridottasi

ad

uso

agricolo

dopo

il

progressivo

abbandono

dei

quartieri

meridionali

nel

corso

della tarda

antichità.

In

seguito,

forse

lungo

il

corso

del XIV

secolo durante

l'espansione

della Giudecca

di

Catania,

la

campagna

su

cui

sorgeva

venne

occupata

da

fabbricati

e

conventi,

tra

cui

quello

di

San

Domenico,

eretto

nel

1313.

Dal

1405

la

città

che

ormai

lo

soffocava

venne

sventrata

e

intorno

all'edificio

fu

ricavata

un'ampia

piazza

d'arme.

In

seguito

la

struttura

fu

circondata

da

bastioni

e

dotata

di

un

fossato

e

venne

reso

imponente

dalle

scarpate.

Dopo

la colata

lavica del 1669 e

il terremoto

del

1693,

il

castello

vide

allontanare

la

linea

di

costa

di

centinaia

di

metri

e

rialzarsi

il

livello

del

terreno

di

una

decina

di

metri

così

che

la

sua

imponenza

e

la

sua

magnificenza

venne

occultata

per

sempre.

Il

lungo

periodo

durante

il

quale

il

castello

fu

adibito

a

carcere

comportò

notevoli

modifiche

strutturali,

poiché

il

maniero

federiciano,

nonostante

la

sua

ampiezza,

non

aveva

un

numero

sufficiente

di

locali

che

si

prestassero

ad

essere

usati

come

prigione.

Così

le

grandi

sale

del

piano

terra

furono

suddivise

da

nuovi

muri

e

solai,

che

crearono

ambienti

minori

in

cui

i

prigionieri

stavano come

l'anime

dannate nei

cosiddetti dammusi,

cioè

piccole

celle,

oscure

e

infestate

da

topi,

scorpioni

e

tarantole.

Una

traccia

di

questa

pagina

della

storia

del

castello

si

trova

nelle

centinaia

di

graffiti

che

riempiono

i

muri

e

gli

stipiti

di

porte

e

finestre

di

tutti

gli

ambienti

del

piano

terra

(ad

eccezione

di

quelli

sul

lato

nord)

e

anche

il

cortile

interno.

Disegni:

si

tratta

di

stemmi,

ma

anche

di

teste

e

volti

generalmente

disegnati

di

prospetto,

talvolta

con

intento

caricaturale.

Fra

le

rappresentazioni

figurate,

quelle

di

maggiore

interesse

si

trovano

nel

cortile.

Si

tratta

di

una

torre

merlata

e

di

quattro

imbarcazioni

a

tre

alberi,

tipi

di

galeoni

in

voga

fra

cinque

e

settecento,

descritti

con

grande

precisione.

Molto

frequenti

anche

i

simboli

di

carattere

religioso,

in

particolare

la

Croce

e

gli

strumenti

della

Passione,

nella

cui

rappresentazione

il

carcerato

ravvicinava

la

propria

sofferenza

a

quella

di

Cristo.

L'esempio

più

interessante

si

trova

nel

cortile,

una

grande

croce

con Nodi

di

Salomone ai

vertici,

con

la

scala,

la

spugna,

le

tenaglie

e

il

martello.

Iscrizioni:

spesso

si

tratta

solo

di

un

nome,

una

data

(la

più

antica

riporta

il

1526)

e

la

frase Vinni

carceratu.

Ma

il

repertorio

è

vastissimo

e

comprende

riferimenti

alla

colpa

attribuita

al

prigioniero,

rispetto

alla

quale

egli

si

dichiara

innocente,

vittima

di

complotti

o

tradimenti,

e

poi

sentenze

o

riflessioni

dettate

dalla

durezza

della

vita

in

carcere.

Fra

queste

un

tale

Don

Rocco

Gangemi,

che

scrive: Miseru

cui

troppu

ama

e

troppu

cridi.

Particolarmente

interessanti,

sul

portale

del

lato

sud

del

cortile,

due

lunghe

frasi

che

mostrano

dei

precisi

e

puntuali

riferimenti

con

la

contemporanea

produzione

dei

poeti Antonio

Veneziano e

Antonio

Maura,

ed

una

lapidaria

incisione

sul

senso

della

vita: Mundus

rota

est.

La

lingua

di

queste

iscrizioni

è

per

lo

più

il

siciliano,

ma

con

uso

anche

del

latino,

dello

spagnolo

e

di

un

misto

di

siciliano

e

latino.

Pag.

2

Pag.

4

Pag.

4

|