|

La

città fu riportata alla luce nell'autunno del 1955 dalla missione

archeologica dell'Università di Princeton (Stati Uniti). Gli scavi

sinora compiuti consentono di seguire lo sviluppo dell'insediamento per un

periodo di circa un millennio, dalla preistoria all'epoca romana.

L'area più facilmente visitabile, recintata dalla Sovraintendenza, conserva

resti dalla metà del V alla fine del I secolo a.C., il

periodo di massimo splendore della città.

Da

questo sito provengono importantissimi reperti archeologici come la Dea

di Morgantina, attualmente custodita presso il museo archeologico di

Aidone cui è giunta il 17 marzo 2011 dopo il contenzioso fra Italia e Stati

Uniti dove era esposta presso il Getty Museum a Malibù,

e il Tesoro di Morgantina, anch'esso restituito.

La

città antica sorgeva su un ondulato e allungato pianoro, scosceso ai

fianchi e culminante nel monte Cittadella (578 m s.l.m.) Posto a

sbarramento della valle del Simeto e dei suoi tributari, il sito

controllava una vastissima zona, delimitata dalle Madonie e

dall'Etna a nord, dal mar Ionio a est, dagli Erei meridionali

a sud e a ovest. Si trattava di un passaggio obbligato delle vie di

comunicazione tra la costa orientale e l'interno della Sicilia.

Ai

suoi piedi la fertile pianura del Gornalunga e i ricchi pascoli

che lo circondano alle spalle, costituivano un ulteriore vantaggio per

l'insediamento.

|

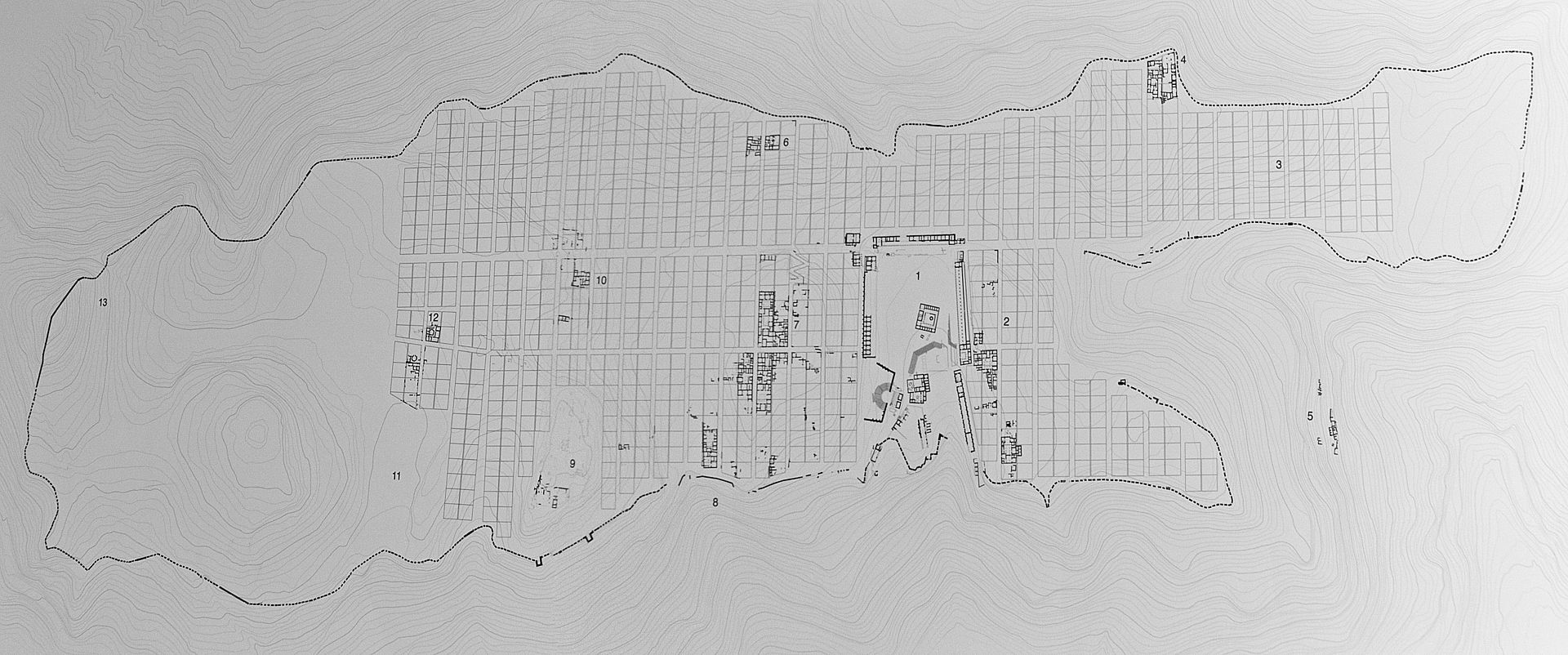

1. agorà 2. collina

est 3. contrada San Francesco 4. contrada

Drago 5. contrada San Francesco Bisconti/santuario 6.

santuario nord 7. collina ovest 8.

necropoli sud 9. collina Papa 10. casa

di Eupolemo 11. contrada Agnese 12. terme

nord 13. porta ovest |

Le

più antiche tracce di frequentazione del sito appartengono alla prima età

del bronzo (2100 -1600 a.C.), epoca a cui risale un villaggio di

capanne circolari e rettangolari che occupò il colle di Cittadella

(contrada "Terrazzi di San Francesco"). Il villaggio appartenne

alla Cultura di Castelluccio, caratterizzata da un'elementare

organizzazione civile e dal possesso di rudimentali tecniche di artigianato

domestico e agricole e alla successiva cultura di Thapsos.

Nel sito sono state rinvenute anche ceramiche micenee e submicenee

A

partire dal XIV secolo a.C. sino all'XI secolo a.C. la

popolazione dei Siculi (Sicilia),provenienti dall'Italia centrale,

raggiunse in ondate successive la Sicilia, cacciando gli indigeni nella

parte occidentale. Secondo la leggenda un gruppo di Morgeti guidato

dal mitico re Morgete, fondò nel X secolo a.C. la città di

Morgantina, sul colle della Cittadella. Per oltre trecento anni i Morgeti

occuparono il luogo, integrandosi con le altre popolazioni affini

dell'interno e prosperando grazie allo sfruttamento agricolo della vasta pianura

del Gornalunga

Nella

seconda metà dell'VIII secolo a.C., era iniziata in Sicilia la colonizzazione

greca e verso la metà del VI secolo a.C. Greci di origine calcidese giunsero

a Morgantina risalendo la valle del Simeto e del suo affluente Gornalunga;

si insediarono nella città convivendo abbastanza pacificamente con i

precedenti abitanti, come sembra testimoniare la mescolanza di elementi

culturali nei corredi funebri. I coloni calcidesi assimilando la religiosità

degli indigeni trasformarono la Dea Madre nelle loro divinità greca Demetra

e Persefone, come testimoniato dai famosi acroliti teste marmoree complete

di mani e piedi con il corpo composto da materiale deperibile risalenti agli

anni 525-510 a.C. La città sembra venisse distrutta una prima volta alla

fine del secolo, ad opera del tiranno di Gela, Ippocrate.

Nel 459 a.C., la città venne presa e distrutta da Ducezio,

condottiero dei Siculi, durante la rivolta contro il dominio greco e fu

probabilmente in seguito abbandonata come centro abitato.

Dopo

la disfatta di Ducezio nel 450 a.C. il territorio di Morgantina

passò nell'orbita di Siracusa e fu in seguito ceduto a Camarina

nel 424 a.C. in cambio di una somma di denaro. Nel 396 a.C. la

città fu conquistato da Dionisio I, tiranno di Siracusa, durante una

campagna militare per riportare le comunità dell'interno sotto il suo

dominio. Ma la Polis mal sopportava il giogo siracusano tanto che

nel 392 a.C. ospitò l'esercito punico punico guidato da Magone. Dopo

la disfatta di Ducezio nel 450 a.C. il territorio di Morgantina

passò nell'orbita di Siracusa e fu in seguito ceduto a Camarina

nel 424 a.C. in cambio di una somma di denaro. Nel 396 a.C. la

città fu conquistato da Dionisio I, tiranno di Siracusa, durante una

campagna militare per riportare le comunità dell'interno sotto il suo

dominio. Ma la Polis mal sopportava il giogo siracusano tanto che

nel 392 a.C. ospitò l'esercito punico punico guidato da Magone.

Nella guerra combattuta in Sicilia fra Dione, l'allievo del grande

filosofo Platone, e suo nipote Dionisio II il giovane,

Morgantina aderì alla causa del condottiero siracusano per riprendersi la

propria autonomia.

Intorno

al 340 a.C. Timoleonte aveva sconfitto l'esercito punico e si

era sbarazzato dei vari tiranni delle Polis: salito al potere si impadronì

del territorio e la città venne ricostruita sul pianoro di Serra Orlando:

furono edificate le nuove mura e se ne delineò l'assetto

urbanistico a schema ortogonale, un nuovo Santuario venne eretto in onore di

Demetra e Persefone e

fu impiantato l'Ekklesiasterion con il Bouleterion.

La

popolazione aumentò parecchio con l'arrivo di nuovi coloni dalla Grecia. Agatocle chiedendo

ed ottenendo l'aiuto di 1.200 soldati di Morgantina conquistò, nel 317

a.C., Siracusa e fece realizzare l'agorà di Morgantina. Il massimo

splendore fu quindi raggiunto nel III secolo a.C. durante il lungo

regno di Gerone II (275-215 a.C.) e la città arrivò a contare

circa 10.000 abitanti.

Durante

la prima guerra punica, Morgantina insieme a tutta la Sicilia orientale

sotto Gerone II fu alleata dei Romani. Morto Re Gerone II,

durante la seconda guerra punica Morgantina e le altre città

siciliane passarono dalla parte dei cartaginesi (Tito Livio).

Infatti il giovanissimo Geronimo, nominato Re dal Consiglio dei 15 saggi

istituito dal nonno Gerone II, sconfessò l'alleanza con Roma e ricevette

alcuni emissari di Annibale il grande, i due fratelli Ippocrate ed Epicide

(di origini siracusane).

Morto

Geronimo a Leontini nel 213 a.C. a Siracusa venne istituita la cosiddetta

quarta Repubblica dal Senato ma il potere assoluto era nelle mani di

Ippocrate ed Epicide che cercarono di fronteggiare le legioni romane guidate

dal Console Claudio Marcello.

Morgantina

diventata la base operativa della lega siculo-punica si sbarazzò del

presidio romano e nella zecca furono coniate parecchie monete della serie

SIKELIOTAN. Attraverso le fonti storiche sappiamo che l'esercito punico di

Imilcone (mandato da Annibale) e quello siracusano di Ippocrate trovarono

rifugio entro le mura fortificate di Morgantina. La città non si arrese

neanche dopo la caduta di Siracusa nel 212 a.C. e fu assediata e

distrutta nel 211 a.C., da Marco Cornelio Cethego che la

consegnò all'ispanico Merico e ai suoi mercenari ispanici quale

premio per avere permesso al Console Claudio Marcello la conquista di

Siracusa, difesa da Archimede. Anche la serie di monete di bronzo HISPANORUM

coniate durante il dominio di Moerico sono servite agli studiosi per

dimostrare la scoperta scientifica come pure i denarii romani emessi prima

del 211 a.C.

Dopo

la conquista romana le mura vennero abbattute e l'abitato si restrinse

notevolmente, ma la città continuò a vivere come importante nodo

commerciale per la produzione di terrecotte nelle fornaci e soprattutto per

la produzione di cereali (grano, orzo), dell'olio e del vino ricavato dalla

famosa Vite Murgentina. (Marco Porcio Catone - Columella - Plinio

il Vecchio).

Venne

costruito al centro dell'Agorà il Macellum e molti edifici pubblici (Bouleterion-Pritaneo)

furono utilizzati dai conquistatori romani come tabernae e termopolium. In

breve la Polis venne progressivamente trasformata in un oppidum romano

utilizzato dalle varie legioni di passaggio per la Sicilia.

Diodoro

Siculo ricorda che a Morgantina, che si era anch'essa ribellata come

Henna (Enna), venne tenuto prigioniero Euno, capo della rivolta

servile del 135 a.C., repressa dalle legioni romane.

Anche

nella seconda guerra servile, (105-101 a.C.), Morgantina venne

assediata dal capo dei ribelli Salvio e forse venne temporaneamente

conquistata.

Sembra

abbia parteggiato per Sesto Pompeo nella sua lotta contro Ottaviano,

ma Strabone, poco dopo, la ricorda tra le città scomparse e i dati

archeologici confermano che, intorno al 30 a.C., essa venne

gradualmente abbandonata. In Sicilia, in quegli anni, subirono il

medesimo destino svariate antiche città, ne sono un esempio Abacena e Phoinix.

I

resti - I

resti furono individuati per la prima volta alla fine del XIX secolo dall'archeologo Paolo

Orsi e inizialmente la città venne identificata con Herbita.

Il ritrovamento di alcune monete in bronzo e la

concordanza dei dati archeologici con le notizie riportate dalle fonti

permisero quindi il riconoscimento con l'antica Morgantina. La zona

archeologica occupa un'area di oltre venti ettari.

Della

città ellenistica restano nell'area recintata notevoli resti: diversi

edifici pubblici, per lo più articolati intorno alla piazza dell'Agorà (ginnasio o

"stoà nord"), "stoà orientale" e

"occidentale", il pritaneo, l'ekklesiasterion, il

duplice "santuario dell'Agorà", il granaio pubblico, la

"Grande Fornace", il teatro o koilon e

il Macello romano e importanti case di abitazione, riccamente ornate da

mosaici (case "del Capitello dorico", "del Mosaico di

Ganimede", "della Cisterna ad arco", "delle

Antefisse", "dei Capitelli tuscanici", "del

Magistrato", e ancora, la "Casa Fontana" e la "Casa

sud-est").

Le

altre emergenze, pur servite da sentieri, non sono visitabili senza una

competente guida. È prevista la realizzazione di un parco con corsi

preordinati, pannelli informativi ed attrezzature ricettive turistiche.

I

numerosi reperti provenienti dagli scavi sono conservati nel Museo di Aidone.

L'Agorà

- A

lato di un'ampia strada in acciottolato che costituiva l'asse viario

centrale della città, si notano i resti degli edifici pubblici del centro

politico ed amministrativo della polis, disposti intorno alla piazza

principale o agorà,

che occupa un pianoro delimitato da due rilievi ad ovest (più

esattamente sud-ovest) e ad est (nord-est),

e seguendo il dislivello naturale, è suddivisa in una piazza alta, verso

nord (nord-ovest), delimitata da portici (stoài)

su tre lati, e una piazza bassa verso sud (sud-est).

Sul

lato nord l'agorà è limitata da un lungo portico, di circa 90 m

identificato come gymnasium (ginnasio),

luogo destinato alle attività sportive dei giovani. Sul portico si

affacciavano vari ambienti di servizio (spogliatoi e bacini per le

abluzioni). Fu realizzato nel III

secolo a.C., sotto il regno di Gerone

II.

Alla

sua estremità orientale sono stati rimessi in luce (1982-1984) i resti di

una fontana monumentale (ninfeo)

a doppia vasca, preceduta da un'ampia scalinata ed ornata con colonne a

fregi dorici. Costruita verosimilmente nella seconda metà del III

secolo a.C., era dedicata alle Ninfe e fu distrutta violentemente, forse

da un terremoto, nel corso degli ultimi anni del I

secolo a.C.

Sul

lato occidentale della piazza c'erano le botteghe, precedute da un altro lungo

portico, di cui non è rimasto quasi nulla. Sul lato orientale restano le

basi del colonnato del terzo portico (lungo 87 metri). L'edificio era deputato

alla giustizia, alla scuola e agli affari.

Sul

lato occidentale la piazza era limitata da una serie di botteghe, precedute

da un altro lungo portico, le cui tracce sono oggi poco visibili.

Sull'opposto lato orientale restano visibili le basi del colonnato del terzo

portico (lungo 87 m). L'edificio aveva funzioni polivalenti e poteva

essere destinato a sede dell'amministrazione della giustizia popolare, a

scuola e a luogo riparato d'incontro per gli affari.

Alla sua estremità

settentrionale, verso il ginnasio, sono chiaramente riconoscibili gli avanzi

di un bouleuterion (luogo

di riunione del consiglio cittadino) a pianta bipartita, con all'interno un

muro a semicerchio e un podio rettangolare, attorno al quale dovevano essere

disposti i seggi dei membri del consiglio.

Nella

piazza superiore, spostato verso sud e verso est, s'incontra un edificio di

epoca romana (prima

metà del II

secolo a.C., con orientamento divergente da quello degli edifici

ellenistici, costituito da un complesso di tredici botteghe d'uguali

dimensioni, disposte sui lati nord e sud di un cortile porticato, dotato al

centro di un'edicola circolare.

Si tratta di un macellum o

edificio per mercato, uno dei più antichi conosciuti. Il macellum non era

il mercato delle carni, ma un mercato in generale, che poteva offrire anche

carni quanto verdure ed altri generi alimentari. Sul lato ovest, ove

è l'ingresso, è inglobata un'area sacra greca preesistente, con ampio

altare rettangolare. I greci difficilmente demolivano i vecchi

templi, perché le divinità in essi ospitate potevano non gradire la cosa,

per cui li inserivano in qualsiasi edificio occorresse.

Dall'agorà

bassa, fiancheggiata sul lato ovest dal teatro, che si appoggia alle pendici

della collina occidentale, si passa, mediante una gradinata trapezoidale

utilizzata per le riunioni dell'assemblea cittadina (ekklesiasterion),

all'agorà alta. Dall'agorà

bassa, fiancheggiata sul lato ovest dal teatro, che si appoggia alle pendici

della collina occidentale, si passa, mediante una gradinata trapezoidale

utilizzata per le riunioni dell'assemblea cittadina (ekklesiasterion),

all'agorà alta.

La

gradinata del teatro, verso la metà del IV secolo a.C. aveva una forma

trapezoidale, rifatta poi con cavea a ferro di cavallo, tra la fine del IV e

gli inixi del III secolo a.C., insieme alla scalinata utilizzata come

ekklesiasterion, che riprende però, e che mantenne, la forma originaria.

Dal nome ekklesiasterion il cattolicesimo ha derivato il termine

"Chiesa".

E'

un complesso simile ad un teatro greco con una funzione analoga al comitium

romano. Si suppone che sia stato realizzato alla fine del IV secolo a.C. da

Timoleonte.

E'

un complesso di tre gradinate, tra le cui funzioni vi era anche quella di

collegare l'agorà bassa a quella alta; ma soprattutto fungeva da sede

all'assemblea cittadina.

Il

podio dalla quale parlavano gli oratori era locato di fronte al Pritaneo

(equivalente all'ufficio del sindaco). Questa disposizione indica che

Morgantina era una Polis democratica.

Nell'anno

317 a.C. Agatocle, esule da Siracusa di cui era stato il tiranno, usò

questo luogo per radunare un esercito di 1.500 soldati morgantini per

riconquistare il potere in patria.

Il

teatro era stato edificato dal ricco cittadino Archela figlio di

Eukleida e da questi consacrato a Dionisio, come si legge su un'iscrizione

scolpita sull'alzata di uno dei gradini che formavano la cavea.

Questa, con circa quindici gradini suddivisi in più settori era realizzata

in modo da consentire un sorprendente effetto acustico, ancor oggi

apprezzabile, ed è sostenuta da un robusto muro di contenimento in blocchi

accuratamente squadrati. Nei pressi sono visibili i resti di una conduttura

d'acqua in elementi di terracotta ad incastro, provvisti di spioncino

ellittico. Poteva

contenere fino a 5000 persone.

L'attuale

cavea del teatro fu costruita nel III sec. a.C. dove già sorgeva un altro

edificio teatrale, di dimensioni più ridotte. Due corridoi laterali (pàrodoi)

permettevano l'accesso all'orchestra (lo spazio entro il quale si

muoveva il coro), chiuso dall'edificio scenico. Questo era costituito da un

prospetto architettonico fisso, che doveva essere ornato da scenografie

mobili sorrette da travi lignee, i cui alloggiamenti sono visibili su un

grosso masso squadrato triangolare.

La

cavea, costruita in pietra calcarea, raggiunge il diametro di 57,70 metri.

Era suddivisa in due settori: uno inferiore, costituito da 16 ordini di

sedili, e uno superiore, in terra battuta. Poggia su uno spiazzo in leggera

pendenza del dorsale roccioso, che venne rinforzato con materiale di riporto

(sabbia e d terra). Questo materiale era contenuto dalle spesse mura di

contenimento in blocchi ben squadrati, il cui peso era sostenuto da

contrafforti.

Nei

pressi i resti una conduttura d'acqua in elementi di terracotta ad incastro,

provvisti di spioncino ellittico.

Accanto

al teatro e in stretta relazione con esso, in posizione elevata sorgeva il santuario

di Demetra e Kore,

le due divinità protettrici della città. Il santuario si sviluppava lungo

un pendio che presenta tre terrazzamenti, in ognuno dei quali sono ancora

visibili diversi sacelli, adibiti al culto. Vi si accedeva dal lato

occidentale, ed era costituito da due settori ben distinti, che sorgevano

intorno a due cortili.

La

parte settentrionale era dotata di una vasca per le purificazioni e una

stanzetta per le offerte, con diversi ambienti, attorno all'ampio cortile in

acciottolato, destinati alla sosta dei fedeli e alla fabbrica di

oggetti votivi in terracotta, prodotta mediante una fornace che ancora si

conserva nell'angolo nord-est.

La

parte meridionale era preposta al culto, ed era dotata di un grande altare

cilindrico, che conserva ancora tracce dell'intonaco originario. Accanto

all'altare, vi è un bothros o fossa sacra, circondata da un basso muretto

circolare, per le libagioni e le offerte alle divinità dell'oltretomba e

per le lucerne votive.

Il

cortile dell'altare era fiancheggiato ad est da un'esedra con sedili, ad

ovest da un'esedra più piccola, dove probabilmente si svolgevano

particolari scene di culto, e poi un piccolo sacello forse destinato ad

un'altra divinità. A sud del santuario si nota un secondo recinto sacro (temenos)

ancora a pianta trapezoidale.

Risulta che

il sacello B poggi le sue fondazioni sopra di quelle di un naiskos più

antico, di dimensioni più ridotte. Il naiskos è un piccolo tempio in

ordine architettonico con colonne o pilastri e timpano. Si pensa pertanto

che i primi sacelli votivi fossero sorti già nella seconda metà del VI

sec. a.C. Sul pavimento di questo naiskos più antico sono stati rinvenuti:

una statuetta fittile, un ago in bronzo, frammenti di statuette di offerenti

con porcellino.

Sul

lato opposto orientale della piazza inferiore, ai piedi della collina,

imponenti contrafforti reggono i muri perimetrali di quello che fu il granaio

principale della città, costituito da una serie continua di

magazzini, dove si raccoglieva la produzione agricola e probabilmente le

tasse dovute prima a Siracusa e

poi a Roma.

All'estremità settentrionale del granaio, è visibile una ben conservata fornace.

Una seconda fornace più grande, a forma d'ampio cunicolo, spartito da

arcate, è visibile all'angolo sud-est dell'agorà. Essa era destinata alla

produzione di terrecotte per l'edilizia (mattoni e tubi per acquedotti).

Sul

pendici della collina orientale, s'incontra salendo un vasto edificio,

dotato di più stanze ed ampio cortile pavimentato in cotto e affacciato

sulla sottostante pubblica piazza. Secondo la ricostruzione fatta dagli

archeologi si tratta di un prytaneion (pritaneo),

luogo destinato al magistrato supremo della città e che ospitava il fuoco

sacro.

Sono visibili tre grossi conci incavati per alloggiarvi

capaci anfore per

la conservazione dell'acqua e del vino, e il basamento di un forno

domestico, con i mattoni ancora anneriti.

Sono visibili tre grossi conci incavati per alloggiarvi

capaci anfore per

la conservazione dell'acqua e del vino, e il basamento di un forno

domestico, con i mattoni ancora anneriti.

I

Quartieri residenziali - Ad

est dell'agorà si trova un quartiere residenziale. Proseguendo oltre il

pritaneo si trovano in cima alla collina i resti della Casa del

Capitello dorico (o Casa del Saluto, per un'iscrizione

di benvenuto realizzata sul pavimento), anch'essa affacciata dall'alto

sull'agorà.

Gli ambienti si articolano simmetricamente ai lati di un

peristilio centrale che, oltre a dar luce agli ambienti interni, permetteva

la raccolta dell'acqua piovana, convogliandola in due cisterne.

Le colonne

del peristilio sono realizzate con mattoni appositamente sagomati in forma

anulare (tecnica utilizzata per contenere i costi e supplire alla mancanza

di pietra adatta localmente).

Per i pavimenti fu largamente utilizzato il cocciopesto,

ottenuto mescolando cocci di terrecotte al cementizio, abbellito da disegni

geometrici realizzati in tessere di pietra bianca.

All'angolo

sud della collina orientale affiorano i resti della Casa di Ganimede con

grande peristilio rettangolare, colonne scanalate e capitelli di stile

dorico. Sono conservate due piccole stanze, ricostruite dagli archeologi con

intonaco dipinto in rosso sulle pareti, tuttora ben conservate, e pavimenti

a mosaico,

tra i più antichi dell'arte ellenistica in Magna

Grecia (III

secolo a.C.).

Il primo riproduce il ratto di Ganimede ed

il secondo un meandro prospettico, preceduto da un riquadro con un nastro

annodato e foglie d'edera, simboli della vittoria in una competizione

sportiva o letteraria. La dimora, appartenente all'epoca geroniana,

venne riutilizzata dopo la presa della città da parte dei Romani e

divisa in due parti con un muro che attraversava il peristilio.

Sulle

pendici dell'opposta collina occidentale, raggiungibile costeggiando i resti

delle fortificazioni a

sud dell'abitato, si trova un secondo quartiere residenziale, non ancora

interamente scavato, che mostra chiare evidenze dell'impianto urbanistico

regolare ed ortogonale di Morgantina, articolato su una serie d'isolati

d'uguali dimensioni (110 × 37,50 m). Lungo le strade che separano gli

isolati correvano stretti canali di drenaggio, per lo smaltimento delle

acque piovane.

Procedendo

da sud verso nord, s'incontra una grande dimora di ben ventiquattro stanze,

molto verosimilmente appartenuta ad uno dei governanti della città (da qui

il nome di Casa del Magistrato). Vi s'accede da un ampio

ingresso sul lungo muro orientale ed è divisa nettamente in due settori:

quello privato a nord e quello di rappresentanza a sud. Quest'ultimo si

articola sui due lati di un cortile porticato, su cui si affacciano un atrio

preceduto da due colonne, con pavimento riccamente decorato, ed una grande

sala quadrata con lo spazio sufficiente per nove tricilini,

destinata a ricevimenti e banchetti.

Uno stretto corridoio a destra

dell'atrio immette nella parte privata, ove un secondo peristilio disimpegna

le numerose camere che lo circondano. In epoca romana, la casa fu frazionata

ed occupata da un vasaio, le cui fornaci, ancora integre, sono visibili

all'angolo nord-ovest.

Oltre

questa casa una grande arteria centrale in acciottolato, larga 6,40 m,

con direzione ovest-est, divide il quartiere in due settori. Lungo il suo

percorso si incontra per prima la Casa dei Capitelli tuscanici,

disposta su più livelli e rimaneggiata nel corso del I

secolo a.C., con l'inserimento d'elementi architettonici di tradizione

italica. Un cortile delimitato da quattro colonne ne costituiva ad est

l'atrio monumentale, mentre un lungo e stretto peristilio la chiudeva ad

ovest.

Affiancata

ad essa è la Casa sud-ovest, articolata attorno ad un

peristilio a dodici colonne, sul quale si apre un soggiorno esposto a sud,

costituito da un vano centrale di 35 m² e due vani simmetrici

laterali, il tutto pavimentato con un raffinato cocciopesto, arricchito da

meandri di tessere bianche e da stelle a più colori.

L'isolato

successivo comprende quattro case, la prima delle quali, detta Casa

delle Botteghe, fu trasformata in epoca romana con l'inserimento di più tabernae (negozi),

composti da un vano per la vendita ed un retrostante deposito.

Segue la Casa

del Palmento, che conserva i resti di un locale per la produzione di

olio, e quindi la Casa Pappalardo, con peristilio a dodici

colonne e splendidi pavimenti a mosaico. Risale alla metà del III

secolo a.C. e misurava ben 500 m². Lungo il muro perimetrale

est della casa, è visibile l'estremità del canale fognario che serviva

tutto l'isolato.

L'ultima delle abitazioni portate alla luce in questo

settore è la Casa delle quarantaquattro monete d'oro, dove

venne rinvenuto un ripostiglio

monetale con monete dell'epoca di Filippo

II di Macedonia (359-336 a.C., di Alessandro

Magno (336-323 a.C.) di Agatocle (304-289

a.C.) di Icetas (287-280 a.C.) di Pirro (280-278

a.C.).

Sulla

parte più settentrionale della collina si trova un altro isolato, metà del

quale è occupato dalla Casa della cisterna ad arco, con

ingresso sul lato occidentale e con ambienti dai pavimenti a mosaico

articolati attorno a due peristili.

La

grande sala di soggiorno (tablinium) affacciata sul peristilio

meridionale è stata ricostruita per proteggerne l'intonaco dipinto delle

pareti ed il mosaico pavimentale; sulla parete occidentale è conservata

l'imboccatura di una cisterna, con volta in

conci squadrati e vasca in terracotta. Dai resti di una scala si è desunta

l'esistenza di un secondo piano, presente in più di una casa di Morgantina.

Altre due abitazioni, molto meno lussuose (Casa delle antefisse e Casa

sud-est), completano l'isolato, ma i resti allo stato attuale sono poco

leggibili.

All'ingresso

del sito archeologico sono stati collocati alcuni mulini familiari,

costituiti da due elementi ad incastro in pietra lavica, moltissimi

esemplari dei quali sono stati rinvenuti fra gli arredi delle case

d'abitazione.

Resti

sulla collina della Cittadella - La

collina, ad est del pianoro su cui sorge la città, a circa un chilometro,

è il sito dell'antica città, distrutta da Ducezio,

i cui edifici, non ancora del tutto identificati, occupano i terrazzamenti a

nord e ad ovest. Sulla sommità sono i resti di un tempio dalla pianta assai

allungata, databile alla seconda metà del VI

secolo a.C.

La

ripida pendice orientale è occupata da una serie di tombe

a camera scavate nella roccia e, in più tratti, sono anche

visibili tracce delle mura di fortificazione, costituite da due cortine in

pietra, riempite all'interno di terriccio.

|