- Villa

del Casale

La

villa

romana

del

Casale

è

una

scoperta

relativamente

recente:

è

situata

a

cinque

chilometri

a

sud

della

città

di

Piazza

Armerina,

in

Sicilia,

nella

provincia

di

Enna.

Conosciuta

e

utilizzata

(con

finalità

disparate)

fino

al

1160

d.C.,

fu

devastata

da

un

incendio

e

scomparve

sotto

una

frana.

La

scoperta

della

villa

si

deve

a Gino

Vinicio

Gentili,

che

nel 1950 ne

intraprese

l'esplorazione

in

seguito

alle

segnalazioni

degli

abitanti

del

posto.

Basandosi

principalmente

sullo

stile

dei

mosaici,

lo

scopritore

datò

in

un

primo

momento

l'impianto

della

sontuosa

abitazione

–

sorta

su

una

più

antica

fattoria

–

non

prima

della

metà

del IV

secolo;

successivamente

lo

stesso

studioso

assegnò

la

villa

all'età

tetrarchica (285-305).

Secondo Ranuccio

Bianchi

Bandinelli la

villa

va

datata

al

primo

venticinquennio

del

IV

secolo.

Gli

esami

sulle

murature

hanno

datato

la

villa

e

i

mosaici

stessi

a

una

successione

di

tempi

che

va

all'incirca

dal 320 al 370,

come

testimoniato

anche

dalla

stessa

tecnica

di

costruzione

delle

volte

in

tubi

fittili

di

alcuni

ambienti.

CONTESTO

STORICO

-

Durante

i

primi

due

secoli

dell'Impero la Sicilia aveva

attraversato

una

fase

di

depressione,

dovuta

al

sistema

di

produzione

del latifondo,

basato

sul

lavoro

degli

schiavi:

la

vita

urbana

aveva

subito

un

declino,

la

campagna

era

deserta

e

i

ricchi

proprietari

non

vi

risiedevano,

come

la

mancanza

di

resti

abitativi

di

un

certo

livello

sembrerebbe

indicare.

La

Sicilia

rurale

entrò

in

nuovo

periodo

di

prosperità

agli

inizi

del IV

secolo,

con

gli

insediamenti

commerciali

e

i

villaggi

agricoli

che

sembrano

raggiungere

l'apice

della

loro

espansione

e

della

loro

attività.

Tracce

di

attività

costruttive

restano

nelle

località

di

Filosofiana, Sciacca, Punta

Secca, Naxos e

altrove.

Un

evidente

segnale

di

trasformazione

è

costituito

dal

nuovo

titolo

assegnato

al

governatore

dell'isola,

da corrector a consularis.

Le

motivazioni

sembrano

essere

duplici:

anzitutto

la

rinnovata

importanza

delle province dell'Africa

proconsolare e

della

Tripolitania

per

i

rifornimenti

di

grano

verso

l'Italia,

mentre

la

produzione egiziana,

che

aveva

fino

ad

allora

sopperito

alle

necessità

di Roma,

venne

convogliata

a Costantinopoli (dal 330 nuova

capitale

imperiale);

la

Sicilia

assunse

di

conseguenza

un

ruolo

centrale

sulle

nuove

rotte

commerciali

fra

i

due

continenti.

In

secondo

luogo

i

ceti

più

abbienti,

di

rango equestre e senatorio cominciarono

ad

abbandonare

la

vita

urbana

ritirandosi

nei

propri

possedimenti

in

campagna,

a

causa

della

crescente

pressione

fiscale

e

delle

spese

che

erano

obbligati

a

sostenere

per

il

mantenimento

degli

apparati

pubblici

cittadini.

In

tal

modo

inoltre

i

proprietari

si

occupavano

personalmente

delle

proprie

terre,

coltivate

non

più

da

schiavi,

ma

da

coloni.

Considerevoli

somme

di

denaro

furono

spese

per

ingrandire,

abbellire

e

rendere

più

comode

le

residenze

extraurbane,

o ville.

Tra

queste

si

può

citare

oltre

alla

villa

del

Casale,

la villa

del

Tellaro.

IDENTIFICAZIONE

DEL

PROPRIETARIO

DELLA

VILLA

-

L'identificazione

del

proprietario

è

stata

a

lungo

discussa

e

molte

diverse

ipotesi

sono

state

formulate:

quello

dell'identità

del

proprietario

è

un

problema

che

è

strettamente

legato

alla

datazione

della

villa

e

all'esistenza

di

più

fasi

di

costruzione.

Secondo

una

prima

ipotesi il

proprietario

della

villa

sarebbe

stato

il tetrarca Massimiano (285-305),

ritiratosi

qui

dopo

la

sua

abdicazione.

Gli

studi

storici

successivi

hanno

tuttavia

dimostrato

che

Massimiano

trascorse

in

Campania,

e

non

in

Sicilia,

i

suoi

ultimi

anni.

Successivamente il

proprietario

della

villa

era

stato

identificato

con

l'usurpatore Massenzio,

figlio

di

Massimiano

(305-312).

In

realtà,

nulla

lascia

intendere

che

la

villa

di

Piazza

Armerina

fosse

una

residenza

imperiale.

Negli

ultimi

anni,

del

resto,

gli

scavi

hanno

dimostrato

che

il

possesso

di

dimore

sontuose

e

con

marcato

carattere

di

rappresentanza

era

un

fenomeno

molto

diffuso

e

nient'affatto

eccezionale

nell'alta

aristocrazia

romana.

Inoltre

la

lettura

delle

tematiche

dei

mosaici

li

inserisce

nel

quadro

della

società

aristocratica

romana

degli

inizi

del IV

secolo, pagana,

legata

alla

tradizione senatoria,

e

avversa

alla

politica

di Costantino

I.

Il

fenomeno

dell'edilizia

monumentale

applicata

alle

ville

extraurbane

risale

al

II

secolo

dell'Impero

e

tra

gli

esempi

più

spettacolari

vi

è

la villa

dei

Gordiani sulla

via

Prenestina,

già

completata

durante

il

principato

di

Commodo

(180-191);

la

monumentalità

della

villa

del

Casale

quindi

non

deve

sorprendere

per

la

sua

maestosità.

L'ipotesi

attualmente

più

accreditata identifica

il

proprietario

con

una

prestigiosa

figura

dell'età costantiniana, Lucio

Aradio

Valerio

Proculo

Populonio,

governatore

della Sicilia tra

il 327 e

il 331 e console nel 340.

I

giochi

che

aveva

organizzato

a Roma nel 320,

mentre

rivestiva

la

carica

di pretore,

furono

così

fastosi

che

la

loro

fama

durò

per

lungo

tempo,

e

forse

le

raffigurazioni

su

alcuni

mosaici

della

villa

(la

"Grande

Caccia"

nel

corridoio

25

e

i

"Giochi

del

circo"

nella

palestra

delle

terme)

intendono

richiamare

questo

evento.

Altre

ipotesi

di

identificazione

che

sono

state

avanzate

riguardano:

-

Gaio

Ceionio

Rufio

Volusiano prefetto

urbano

e

console

sotto Massenzio e Costantino (306-337),

che

aveva

grandi

proprietà

in

Africa

dalla

quale

era

originario.

Suo

figlio Ceionio

Rufio

Albino,

anche

lui

console

e

prefetto,

che

era

uno

scrittore

polivalente

(scrisse

trattati

di

logica,

storia,

metrica,

musica,

geometria),

in

un'epigrafe

conservatasi

si

definisce

"philosophus";

-

un procurator imperiale, Ceionio

Lampadio,

figlio

di Gaio

Ceionio

Rufio

Volusiano

Lampadio,

prefetto

sotto Costanzo

II (353-359);

-

Memmio

Vitrasio

Orfito, Praefectus

urbi sotto Costanzo

II (353-359),

già

governatore

in Sicilia e

incaricato

del

trasporto

per

nave

degli

animali

provenienti

dalle

province

africane

e

orientali

(porti

di Cartagine e

di Alessandria

d'Egitto).

Secondo

una

notizia

di

Ammiano

Marcellino gli

si

deve

l'erezione

nel Circo

Massimo dell'attuale obelisco

Lateranense,

che

sembrerebbe

raffigurato

nei

mosaici

della

palestra

della

villa;

-

Claudio

Mamertino,

famoso

retore

vissuto

al

tempo

dell'imperatore Giuliano (361-363);

-

Nicomaco

Flaviano

il

Giovane,

un

aristocratico

romano

vissuto

tra

la

fine

del IV e

gli

inizi

del V

secolo,

che

secondo

una

notizia

aveva

emendato

gli Annales di Tito

Livio mentre

soggiornava

in

una

località

siciliana

non

distante

da Enna;

-

Betizio

Perpetuo

Arzigio e Domizio

Latroniano,

governatori

della

Sicilia

sotto

Costantino

I.

Il bikini più famoso della

storia

è

quello

indossato

da

dieci

fanciulle

che,

incuranti

della

loro

(quasi

completa)

nudità,

corrono,

giocano

a

palla

e

si

cimentano

nel

lancio

del

disco.

In

verità,

non

si

tratta

esattamente

di

un

bikini,

bensì

di

una

fascia

pectoralis

e

di

un

subligatur

in

uso

tra

le

giovani

romane

per

l'esercizio

ginnico.

Tuttavia,

il

mosaico

di

una

delle

sale

della

Villa

del

Casale,

che

ha

immortalato

queste

fanciulle

per

l'eternità,

doveva

avere

una

valenza

erotica,

in

un'epoca

in

cui

le

rappresentazioni

di

nudo

avevano

esclusivamente

soggetti

divini.

Ma

quella

nudità

"terrena"

è

solo

uno

degli

elementi

che

fanno

della

lussuosa

villa

una

singolare

testimonianza

delle

modalità

di

vita

e

degli

scambi

culturali

che

hanno

caratterizzato

l'impero

romano

tra

l'apice

della

sua

potenza

e

il

declino.

I

contesti

storico

e

geografico

in

cui

la

Villa

del

Casale

venne

costruita

sono

l'impero,

dilaniato

da

lotte

di

potere,

tra

il

III

e

il

IV

secolo

d.C,

e

la

Sicilia

,

provincia

alla

quale

Giustiniano

aveva

concesso

la

res

suburbicaria.

Questo

privilegio,

che

forniva

all'isola

una

dipendenza

diretta

da

Roma,

ha

avuto

come

conseguenza

una

serie

di

disinvolte

elargizioni

di

terreni,

quei

latifunda

sui

quali

si

sarebbe

basata

l'economia

dell'isola

per

molti

secoli

a

venire.

Ed

è

al

centro

di

un

latifundum

nei

pressi

dell'abitato

di

Piazza

Armerina

che

sorge

la

villa,

giunta

fino

a

noi

in

un

eccezionale

stato

di

conservazione

grazie

a

una

frana

che

la

ricoprì

di

fango

in

epoca

normanna,

proteggendola

dalle

insidie

del

tempo

fino

al

1881,

anno

d'inizio

della

prima

campagna

di

scavo.

Tra

i

resti

della

villa

si

individuano

quattro

nuclei

separati

e

di

diverso

orientamento,

ma

strettamente

connessi

tra

loro: Tra

i

resti

della

villa

si

individuano

quattro

nuclei

separati

e

di

diverso

orientamento,

ma

strettamente

connessi

tra

loro:

·

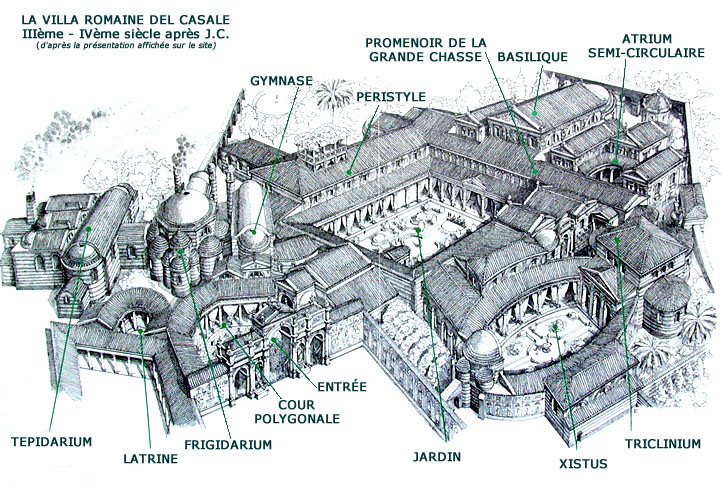

ingresso monumentale a tre arcate con cortile a ferro di cavallo

(ambienti

1-2);

·

corpo centrale della villa, organizzato intorno ad una corte a

peristilio

quadrangolare,

dotata

di

giardino

con

vasca

mistilinea

al

centro

(ambienti

8-39);

·

grande trichora preceduta da un peristilio ovoidale circondato a

sua

volta

da

un

altro

gruppo

di

vani

(ambienti

47-55)

·

complesso

termale,

con

accesso

dall’angolo

nord-occidentale

del

peristilio

quadrangolare

(ambienti

40-46).

Ognuno

dei

quattro

nuclei

della

villa

è

disposto

secondo

un

proprio

asse

direzionale.

Tuttavia

tutti

gli

assi

convergono

al

centro

della

vasca

del

peristilio

quadrangolare.

Nonostante

le

apparenti

asimmetrie

planimetriche,

la

villa

sarebbe

dunque

il

frutto

di

un

progetto

organico

ed

unitario

che,

partendo

dai

modelli

correnti

nell’edilizia

privata

del

tempo

(villa

a

peristilio

con

aula

absidata

e

sala

tricora),

vi

introdusse

una

serie

di

variazioni

in

grado

di

conferire

originalità

e

straordinaria

monumentalità

all’intero

complesso.

L'unità

della

costruzione

è

testimoniata

anche

dalla

funzionalità

dei

percorsi

interni

e

della

suddivisione

tra

parti

pubbliche

e

private.

I

tempi

di

costruzione,

furono

inizialmente

valutati

in

un

periodo

di

cinquanta-ottanta

anni,

e

poi

ridotti

a

circa

cinque-dieci

anni.

Oggi

si

tende

a

credere

ad

una

durata

corta

dei

lavori.

La

funzione

delle

sale

è

quasi

sempre

suggerita

da

allusioni

nei

mosaici

pavimentali.

La

divisione

in

tre

nuclei

distinti,

anche

dal

punto

di

vista

degli

assi,

e

materialmente

divisi

consentiva

usi

separati,

senza

il

rischio

di

confusioni

o

indiscrezioni.

La

grande

funzionalità

era

legata

a

un'esasperata

ricerca

degli

effetti

prospettici

e

delle

planimetrie

con

linee

curve

(soprattutto

nelle

terme

e

nel

triclinio

sud).

La

successione

vestibolo-corte-nartece-aula

absidata,

già

in

uso

durante

l'architettura

aulica

del

basso

Impero

(come

la basilica

Palatina

di

Costantino a Treviri),

con

una

notevole

intercambiabilità

verrà

ripresa

come

impianto

delle

basiliche

cristiane

(antica

basilica

di

San

Pietro

in

Vaticano)

e,

più

tardi,

delle moschee arabe.

La

villa

"a

padiglioni"

o

"a

nuclei"

non

è

una

tipologia

isolata

a

Piazza

Armerina,

ma,

oltre

ad

essere

documentata

in

un'altra

villa siciliana

presso Noto,

ha

precise

corrispondenze

in

ville

africane

e

deve

il

suo

modello

originario

alla villa

Adriana di Tivoli.

Descrizione

degli

ambienti

e

dei

mosaici

|

La Villa

Romana

del

Casale a Piazza

Armerina (Sicilia)

è

antica

(tardo

3°

-

primo

4°

secolo

DC)

e

probabilmente

usata

come

casino

di

caccia

da Massimiano,

co-imperatore

di

Diocleziano.

I

bei

mosaici

(che

stanza

dopo

stanza

assommano

a

3,500

metri

quadrati)

sono

sopravvissuti

poiché

la

villa

fu

sepolta

da

una

colata

di

fango

nel

12°

secolo.

Ora

è

Sito

Mondiale

sotto

la

protezione

dell'UNESCO.

L'artista

proveniva

probabilmente

dal

Nord

Africa

ed

era

un

maestro

nell'uso

delle

piccole

tessere

policrome,

per

realizzare

le

più

meravigliose

e

vibranti

pitture,

mediante

pietre

e

vetri

quadrati

da

1

cm

x

1

cm. |

|

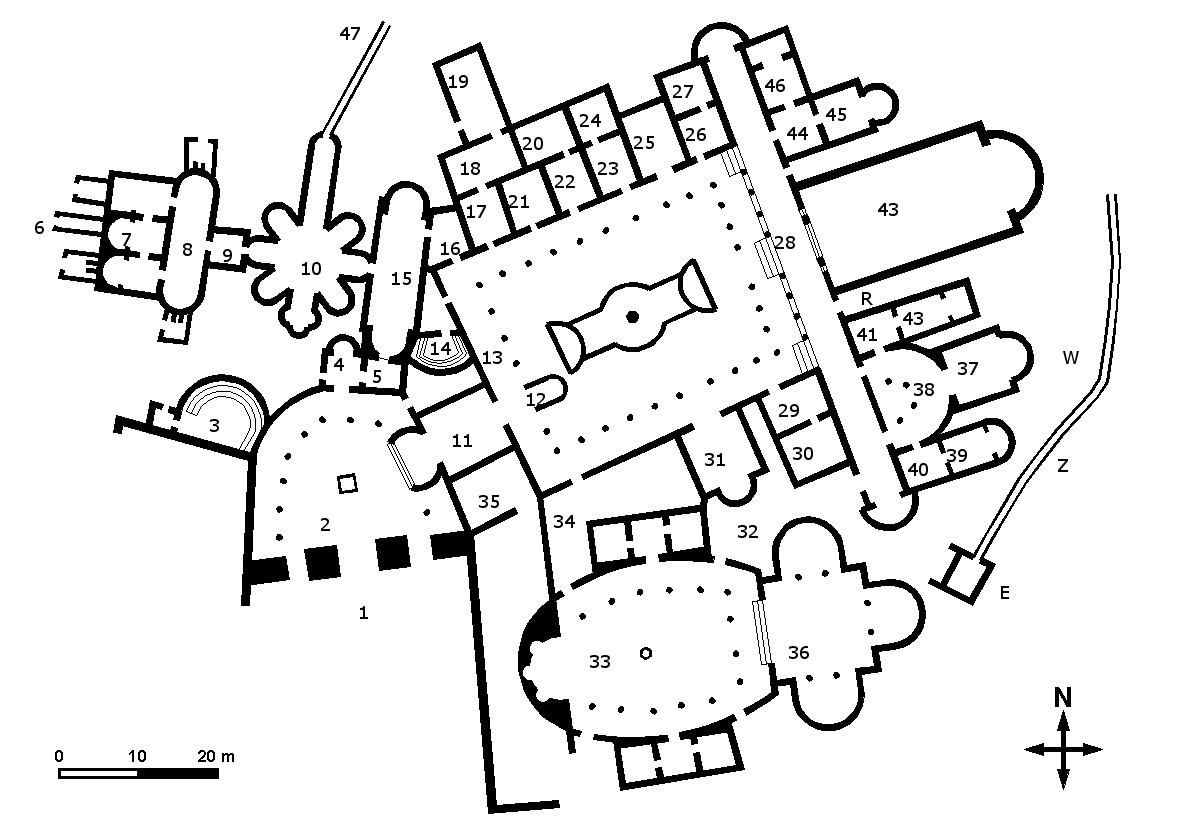

1. Ingresso

a

tre

fornici

2. Cortile

a

ferro

di

cavallo

3. Grande

latrina

4.

Edicola

di

Venere

5.

Vestibolo

dei

bagni

6. Fornaci

7. Caldarii

8. Tepidario

9. Stanza

dei

massaggi

10. Frigidario

11. Vestibolo

del

Benvenuto

12. Larario

13. Peristilio

14. Latrina

piccola

15. Palestra

(Aula

a

due

absidi) |

16. Vestibulo

della

Matrona

17. Stanza

col

forno

Normanno

18. Stanza

intermedia

19.

Kitchen

20. Stanza

della

Danza

21. Stanza

del

Mosaico

a

Stella

22.

Stanza

del

mosaico

perduto

23. Stanza

delle

Quattro

Stagioni

24. Stanza

dei

Cupidi

Pescatori

25. Stanza

della

Piccola

Caccia

26. Stanza

del

Mosaico

Ottagonale

27. Stanza

del

Mosaico

Quadrato

28. Ingresso

alla

Stanza

della

Grande

Caccia

29. Vestibolo

della

stanza

delle

Ragazze

in

Bikini

30. Stanza

delle

Ragazze

in

Bikini |

L'edificio

fu

concepito

secondo

il

modello

delle

ville

romane,

ma

con

una

fastosità

e

una

monumentalità

senza

pari,

tali

da

farla

apparire

più

che

una

villa

un

vero

e

proprio

palazzo.

Costruito

su

terrazze

digradanti,

si

sviluppava

su

un'incredibile

estensione:

fino

ad

ora

gli

scavi

hanno

portato

alla

luce

una

superficie

pari

a

circa

4000

metri

quadrati

.

Il

complesso

appare

articolato

in

tre

grandi

raggruppamenti

collegati

tra

loro

in

modo

omogeneo:

l'ingresso

principale

con

il

quartiere

termale,

caratterizzato

dalla

presenza

di

una

palestra,

del

frigidarium,

del

tepidarium

e

del

calidarium,

nonché

di

alcuni

ambienti

accessori

come

la

piscina

o

la

saletta

per

i

massaggi;

il

grande

peristilio,

con

al

centro

una

vasca,

sul

quale

si

aprono

le

camere

di

soggiorno

e

la

foresteria

e

dal

quale

si

accede,

tramite

il

grande

Corridoio

della

Caccia,

all'aula

basilicale

e

agli

ambienti

privati;

infine

il

triclinio

con

il

cortile

ellittico

colonnato,

luogo

destinato

a

ospitare

i

banchetti

di

rappresentanza.

La

funzione

delle

sale,

oltre

che

dalla

loro

disposizione

e

articolazione

architettonica,

è

evidenziata

quasi

sempre

dalle

chiare

allusioni

dei

soggetti

rappresentati

negli

splendidi

mosaici

pavimentali. L'edificio

fu

concepito

secondo

il

modello

delle

ville

romane,

ma

con

una

fastosità

e

una

monumentalità

senza

pari,

tali

da

farla

apparire

più

che

una

villa

un

vero

e

proprio

palazzo.

Costruito

su

terrazze

digradanti,

si

sviluppava

su

un'incredibile

estensione:

fino

ad

ora

gli

scavi

hanno

portato

alla

luce

una

superficie

pari

a

circa

4000

metri

quadrati

.

Il

complesso

appare

articolato

in

tre

grandi

raggruppamenti

collegati

tra

loro

in

modo

omogeneo:

l'ingresso

principale

con

il

quartiere

termale,

caratterizzato

dalla

presenza

di

una

palestra,

del

frigidarium,

del

tepidarium

e

del

calidarium,

nonché

di

alcuni

ambienti

accessori

come

la

piscina

o

la

saletta

per

i

massaggi;

il

grande

peristilio,

con

al

centro

una

vasca,

sul

quale

si

aprono

le

camere

di

soggiorno

e

la

foresteria

e

dal

quale

si

accede,

tramite

il

grande

Corridoio

della

Caccia,

all'aula

basilicale

e

agli

ambienti

privati;

infine

il

triclinio

con

il

cortile

ellittico

colonnato,

luogo

destinato

a

ospitare

i

banchetti

di

rappresentanza.

La

funzione

delle

sale,

oltre

che

dalla

loro

disposizione

e

articolazione

architettonica,

è

evidenziata

quasi

sempre

dalle

chiare

allusioni

dei

soggetti

rappresentati

negli

splendidi

mosaici

pavimentali.

Ingresso

monumentale

e

vestibolo

-

L'accesso

alla

residenza

avveniva

attraverso

un

passaggio

a

tre

archi,

decorato

da

fontane

e

da

pitture

di

carattere

militare,

che

richiama

da

vicino

un

arco

trionfale.

Il

cortile

a

ferro

di

cavallo

è

circondato

da

colonne

in

marmo

con

capitelli

ionici,

al

centro

sono

i

resti

di

una

fontana

quadrata.

Dell’originaria

pavimentazione

si

conserva

lungo

il

lato

nord

del

cortile

un

lacerto

di

mosaico

bicromo

con

decorazione

a

squame.

Dall’ingresso

alcuni

gradini

conducono

al

vestibolo:

al

centro

di

un

pavimento

geometrico

è

inserita

una

scena

parzialmente

conservata

di

Adventus

(arrivo)

su

due

registri.

Nel

registro

superiore

un

uomo

con

corona

di

foglie

sul

capo

e

candelabro

nella

mano

destra,

fiancheggiato

da

due

giovani

con

ramoscelli

in

mano,

sembra

attendere

l’arrivo

di

un

ospite

importante.

Nel

registro

inferiore

alcuni

giovanetti

recitano

o

cantano

con

dittici

aperti

nelle

mani.

Gli

studiosi

vi

hanno

visto

una

scena

religiosa

oppure

un

solenne

benvenuto

per

l’ingresso

del

proprietario

–

di

certo

una

personalità

di

rilievo

–

nella

sua

casa.

Peristilio

quadrangolare

-

Dal

vestibolo

si

accede

al

peristilio:

il

mosaico

presenta

qui

una

serie

di

ghirlande

d’alloro

includenti

teste

di

animali

di

molte

specie

diverse

(felini,

antilopi,

tori,

capri

selvatici,

cavalli,

onagri,

cervi,

arieti,

un

elefante

ed

uno

struzzo).

L’orientamento

delle

teste

cambia

in

due

punti:

in

corrispondenza

dell’ingresso

dal

vestibolo,

e

ai

piedi

della

scala

d’accesso

al

complesso

della

sala

absidata

sul

lato

orientale.

Questo

cambiamento

aveva

probabilmente

la

funzione

di

enfatizzare

i

due

itinerari

percorribili

all’interno

dell’edificio:

quello

privato,

a

sinistra

dell’entrata,

che

conduceva

alle

stanze

del

lato

settentrionale,

e

quello

pubblico,

verso

la

sala

absidata

sul

lato

est

ed

il

nucleo

del

triclinio

con

peristilio

ovoidale

.

In

asse

col

il

vestibolo,

appena

oltre

il

porticato

del

peristilio,

si

trova

un

piccolo

vano

absidato,

il

"Sacello

dei

Lari",

inquadrato

da

due

colonne

del

peristilio

e

con

pavimento

a

mosaico

geometrico.

Il

motivo

presenta

due

quadrati

intersecati,

ornati

da

una

treccia

semplice,

che

formano

una

losanga

con

foglia

di

edera

al

centro.

La

foglia

di

edera,

simbolo

dionisiaco

e

motivo

decorativo

d’ascendenza

sassanide,

ricorre

frequentemente

in

numerosi

pavimenti

della

villa.

Ambienti

sul

lato

nord

del

grande

peristilio

-

Lungo

il

lato

settentrionale

del

peristilio

si

aprono

ambienti

di

varia

destinazione.

Tre

vani

iniziali,

ambienti

di

servizio

in

funzione

della

cucina,

e

altri

due

in

fondo,

a

servizio

del

vicino

appartamento

padronale,

hanno

pavimenti

a

mosaico

con

motivi

geometrici.

Gli

schemi

decorativi

presenti

si

ritrovano

nel

repertorio

dei

mosaici

nordafricani:

le

ipotesi

sono

che

i

motivi

adottati

nella

villa

siano

stati

elaborati

a

Roma

o

in

Italia,

e

siano

quindi

passati

successivamente

in

Africa,

oppure

che

fossero

già

stati

rielaborati

nell'ambiente

artistico

nordafricano

tra

la

fine

del

II

e

gli

inizi

del

III

secolo.

I

due

ambienti

successivi

che

si

aprono

su

questo

braccio

del

peristilio

sono

probabilmente

camere

da

letto

(cubicula),

preceduti

da

anticamere

e

con

pareti

decorate

da

pitture.

In

uno

dei

vani

sul

pavimento

a

mosaico

sono

raffigurate

sei

coppie

di

personaggi,

disposte

su

due

registri.

L’interpretazione

è

controversa:

alcuni

vi

hanno

visto

episodi

di

ratto,

forse

il

ratto

delle

Sabine,

mentre

altri,

per

la

mancanza

di

atteggiamenti

di

violenza

o

sopraffazione

nelle

figure

maschili,

ipotizzano

piuttosto

che

si

tratti

di

danze

campestri

nelle

feste

primaverili

in

onore

di

Cerere.

Teste,

abbigliamento,

gioielli

sono

ricchi

di

particolari,

secondo

modalità

tipiche

dell'arte

tardo-antica,

e

le

scene

sono

statiche

e

frontali,

con

il

senso

di

movimento

suggerito

soltanto

dallo

svolazzare

dei

mantelli.

La

linea

su

cui

poggiano

le

figure

del

registro

superiore

presenta

le

ombre

portate.

La

seconda

camera

da

letto

presenta

un

mosaico

pavimentale

con

Eroti

pescatori,

con

ricca

decorazione

sulle

barche

e

negli

abiti.

Gli

Erotii

portano

sulla

fronte

un

segno

a

V,

di

incerta

interpretazione,

che

ritroviamo

anche

nei

mosaici

nordafricani

del

IV

secolo.

Il

tema

degli

Eroti

si

ripete

più

volte

nelle

sale

della

villa

e

si

ripetono

anche

gli

stessi

motivi,

come

le

ville

marittime

nel

paesaggio

dello

sfondo,

l'Erote

che

rovescia

il

cesto

con

i

pesci

o

l'altro

che

sta

per

colpire

una

preda

con

il

tridente.

La

successiva

sala

che

si

apre

sul

lato

settentrionale

del

peristilio,

forse

una

sala

da

pranzo

(coenatio)

invernale,

di

maggiori

dimensioni

delle

altre

e

con

l'ingresso

preceduto

da

due

colonne,

conserva

il

mosaico

pavimentale

della

"Piccola

caccia".

Sono

raffigurate

dodici

scene

disposte

su

quattro

registri:

·

nel

primo

registro

dall'alto,

un

cacciatore

e

i

suoi

cani

all’inseguimento

di

una

volpe;

·

nel secondo registro, un sacrificio a Diana, tra due uomini che

portano

sulle

spalle

un

cinghiale

legato

e

un

terzo

che

porta

una

lepre;

·

nel terzo registro, due uomini che spiano alcuni volatili sulle

foglie

di

un

albero,

una

vasta

scena

con

il

banchetto

del

proprietario

con

i

suoi

attendenti

nel

bosco,

un

cacciatore

in

atto

di

colpire

una

lepre

col

venabulum;

·

nel

quarto

registro

la

cattura

di

tre

cervi

con

una

rete

e

il

drammatico

abbattimento

di

un

cinghiale

che

ha

ferito

un

uomo

in

una

palude.

Sono

degne

di

nota

le

figure

dei

due

servi

nascosti

dietro

la

roccia:

uno

prova

a

colpire

la

bestia

con

un

sasso,

l’altro

si

tocca

la

fronte

impaurito.

Quelle

rappresentate

sono

vere

e

proprie

scene

di

caccia

(venatio),

che

dovevano

far

parte

della

vita

quotidiana

del

padrone

della

villa.

Il

sacrificio

a

Diana,

propiziatorio

del

buon

esito

della

caccia,

richiama

da

vicino

il

tondo

adrianeo

dell’arco

di

Costantino

col

medesimo

soggetto.

I

moduli

compositivi

sono

però

a

Piazza

Armerina

tipici

della

tarda

antichità:

il

sacrificante

e

gli

assistenti

sono

in

posizione

frontale,

i

rami

degli

alberi

si

dispongono

simmetricamente

ai

lati

della

scena

e

la

tenda

(velarium)

crea

uno

spazio

di

rispetto

per

il

personaggio

principale,

con

funzione

analoga

a

quella

del

ciborio

delle

chiese

paleocristiane.

Le

scene

di

caccia

derivano

dal

repertorio

tipico

di

tutta

l’area

dell’Occidente

Mediterraneo,

e

si

dispongono

intorno

ai

due

episodi

centrali

del

sacrificio

e

del

banchetto

con

ordine

e

simmetria.

Lo

schema

compositivo

sembra

derivare

dal

repertorio

nordafricano

e

richiamano

per

lo

stile

i

mosaici

nella

"Casa

dei

Cavalli"

di

Cartagine

e,

per

le

caratteristiche

compositivo-iconografiche,

quelli

in

una

villa

di

Ippona:

è

possibile

che

le

maestranze

provenissero

dall'Africa

Proconsolare

e

in

particolare

dalla

stessa

Cartagine.

Il

corridoio

della

"Grande

Caccia"

-

Al

lato

di

fondo

orientale

del

peristilio

si

accede

al

corridoio

della

"Grande

Caccia"

(65,93

m

di

lunghezza

e

5

m

di

larghezza),

con

le

estremità

absidate.

Su

questo

corridoio,

elemento

di

raccordo

e

separazione

tra

parte

pubblica

e

privata,

si

aprivano

la

grande

sala

absidata

di

rappresentanza

e

gli

appartamenti

padronali.

L'importanza

era

sottolineata

dal

portico

che

si

apre

nella

sua

parte

centrale

verso

il

peristilio

e

dalla

leggera

sopraelevazione:

vi

accedevano

due

scale

dai

bracci

nord

e

sud

del

peristilio,

e

una

terza

centrale,

di

fronte

all'ingresso

della

grande

sala

absidata. Il

corridoio

della

"Grande

Caccia"

-

Al

lato

di

fondo

orientale

del

peristilio

si

accede

al

corridoio

della

"Grande

Caccia"

(65,93

m

di

lunghezza

e

5

m

di

larghezza),

con

le

estremità

absidate.

Su

questo

corridoio,

elemento

di

raccordo

e

separazione

tra

parte

pubblica

e

privata,

si

aprivano

la

grande

sala

absidata

di

rappresentanza

e

gli

appartamenti

padronali.

L'importanza

era

sottolineata

dal

portico

che

si

apre

nella

sua

parte

centrale

verso

il

peristilio

e

dalla

leggera

sopraelevazione:

vi

accedevano

due

scale

dai

bracci

nord

e

sud

del

peristilio,

e

una

terza

centrale,

di

fronte

all'ingresso

della

grande

sala

absidata.

A

dispetto

del

nome

con

cui

è

conosciuto,

il

soggetto

del

mosaico

pavimentale

rappresenta

una

grande

battuta

di

cattura

di

bestie

selvatiche

per

i

giochi

dell’anfiteatro

a

Roma:

nessun

animale

viene

infatti

abbattuto

ed

i

cacciatori

usano

le

armi

solo

per

difendersi.

Le

caratteristiche

tecniche,

unite

all’analisi

delle

cesure

evidenti

sullo

sfondo

del

mosaico,

hanno

consentito

di

individuare

7

scene,

eseguite

da

due

gruppi

distinti

di

mosaicisti.

-

Le

prime

tre

scene

sono

realizzate

con

tessere

quadrate

di

piccole

dimensioni

(5-6

mm),

di

forma

molto

regolare,

e

con

una

certa

quantità

di

“faience”;

sono

impiegate

poche

scaglie

di

pietra,

e

ci

sono

circa

venticinque

colori

diversi.

-

Le

scene

restanti,

nella

metà

sud

del

corridoio,

sono

realizzate

con

tessere

un

po’

grandi

(6-8

mm.),

scaglie

di

pietra

più

frequenti

e

minor

precisione

nei

dettagli;

sono

presenti

quindici

colori.

La

differenza

stilistica

fra

le

due

parti

del

corridoio

è

assai

evidente.

Mentre

nella

metà

sud

le

figure

sono

secche,

schematiche

e

prive

di

volume,

quelle

della

metà

nord

spiccano

per

la

resa

plastica

e

naturalistica

dei

corpi

delle

belve

e

per

i

volumi

dei

panneggi

in

libero

movimento.

È

possibile

che

la

parte

meridionale

del

corridoio

sia

opera

di

maestranze

più

conservatrici,

fedeli

ai

canoni

stilistici

del

III

secolo

e

ai

modelli

del

linguaggio

figurativo

occidentale,

mentre

nella

parte

settentrionale

avrebbero

lavorato

mosaicisti

più

innovatori

e

più

vicini

alla

cultura

figurativa

del

IV

secolo,

che

avevano

assorbito

modelli

elaborati

in

Grecia

o

in

Asia

Minore

e

ancora

vicini

alla

tradizione

ellenistica.

·

La

prima

scena

raffigura

catture

di

diversi

animali,

ognuna

delle

quali

sembra

essere

ambientata

in

una

diversa

provincia

dell’Africa,

ad

eccezione

della

Tripolitania:

la

cattura

della

pantera

in

Mauritania,

secondo

la

tecnica

descritta

nell''Historia

Augusta,

attuata

da

soldati

con

l’aiuto

di

un’esca

e

di

una

trappola;

la

cattura

dell’antilope

in

Numidia,

dove

i

cavalieri

non

fanno

uso

di

sella;

la

cattura

del

cinghiale

selvatico

in

Bizacena,

presso

una

palude

forse

identificabile

con

il

Lacus

Tritonis,

a

sud

di

Hadrumetum.

·

Nella

seconda

scena,

in

una

località

portuale

con

un

lussuoso

edificio

sullo

sfondo,

un

cavaliere

sorveglia

il

trasporto

di

un

pesante

carico.

Quattro

uomini

trasportano

sulle

spalle

alcune

bestie

legate

o

chiuse

all’interno

di

casse,

un

ufficiale

frusta

uno

schiavo

e

altri

servi

trascinano

su

una

nave

struzzi

e

antilopi.

Gli

studiosi

concordano

nel

riconoscervi

la

rappresentazione

del

porto

di

Cartagine,

nel

cui

foro

marittimo

in

età

antonina

esistevano

un

edificio

ottagonale

ed

un

tempio

con

portico

semicircolare,

simili

alle

architetture

rappresentate

sullo

sfondo

di

questa

scena.

·

Nella

terza

scena,

che

si

trova

di

fronte

all’ingresso

dell'aula

absidata,

viene

raffigurato

un

tratto

di

terra

situato

fra

i

due

mari.

Al

centro,

un

gruppo

di

tre

personaggi

osserva

lo

sbarco

degli

animali

da

due

navi

provenienti

dai

due

lati.

Per

la

sua

posizione

preminente,

in

questo

gruppo

si

è

voluta

vedere

la

rappresentazione

dei

tetrarchi,

oppure

di

Massenzio

(figlio

del

tetrarca

Massimiano)

con

due

alti

ufficiali,

o

ancora

di

un

procurator

ad

elephantos

(funzionario

imperiale

addetto

alle

bestie

per

i

giochi)

con

due

addetti.

La

terra

fra

i

due

mari

è

con

ogni

probabilità

l’Italia,

e

forse

è

qui

rappresentato

il

porto

della

stessa

Roma.

Lo

sbarco

contemporaneo

delle

due

navi

costituisce

un

esempio

di

narrazione

compendiarla,

tipica

dell'arte

tardo-antica.

·

Nella

quarta

scena

abbiamo

l’imbarco

degli

animali

in

un

porto

orientale,

come

lascerebbero

pensare

la

presenza

di

un

elefante,

di

una

tigre

e

di

un

dromedario.

I

cacciatori

indossano

calzoni

di

tipo

orientale.

·

La quinta scena raffigura la cattura di rinoceronti in un

paesaggio

nilotico

con

palude,

fiori

rossi

e

caratteristici

edifici

a

pagoda.

·

Nella

sesta

scena

abbiamo

nella

parte

superiore

una

lotta

fra

bestie

selvatiche

e

un

leone

che

attacca

un

uomo

e

per

questo

viene

ferito.

Inferiormente

un

personaggio

di

età

matura,

dall’aspetto

solenne

ed

autorevole,

affiancato

da

due

soldati

con

scudo,

attende

l’arrivo

di

una

misteriosa

cassa

che

potrebbe

contenere

il

grifone

che

appare

all’estremità

del

corridoio.

·

Nella

settima

scena

abbiamo

la

cattura

di

una

tigre

in

India

con

l’aiuto

di

uno

stratagemma

descritto

da

Sant’Ambrogio

e

da

Claudiano.

Una

sfera

di

cristallo

viene

lanciata

verso

la

tigre.

L’animale,

vedendo

la

propria

immagine

riflessa

nella

sfera,

crede

di

vedere

uno

dei

suoi

piccoli

e

distrae

la

sua

attenzione

dai

cacciatori,

che

così

possono

più

facilmente

catturarla.

L’ultimo

episodio,

che

ha

spesso

destato

l’attenzione

degli

studiosi

per

la

sua

singolarità,

mostra

la

cattura

di

un

grifone

con

un’esca

umana.

·

Absidi

-

Nelle

absidi

alle

estremità

nord

e

sud

del

corridoio

abbiamo

due

figure

femminili.

Quella

a

nord,

molto

lacunosa,

tiene

nella

mano

destra

una

lancia

e

ha

ai

lati

un

leone

e

un

leopardo.

Si

tratta

forse

della

personificazione

della

Mauritania

o,

più

genericamente,

dell’Africa.

L’altra

figura

femminile

dalla

pelle

olivastra,

per

la

presenza

dell’elefante

dalle

orecchie

piccole,

della

tigre

e

della

fenice,

rappresenterebbe

l’India,

come

sembrerebbe

provare

la

presenza

delle

formidines

pedendenti

dai

rami,

nastri

rossi

usati

dai

cacciatori

indiani

per

catturare

le

tigri.

La

rappresentazione

di

una

caccia

o

di

una

cattura

di

bestie

è

un

soggetto

abbastanza

ovvio

per

una

villa

di

campagna

e,

in

generale,

fa

parte

del

tipico

repertorio

iconografico

dell’esaltazione

aristocratica

o

regale.

Tuttavia,

ciò

che

rende

unica

la

caccia

di

Piazza

Armerina

è

la

rappresentazione

delle

terre

conosciute

dall’Occidente

all’Oriente,

con

personificazioni

e

specie

d’animali

caratteristiche

d’ogni

regione.

Tutto

ciò

fa

sì

che

questo

mosaico

debba

essere

visto

come

una

sorta

di

carta

geografica,

dono

degno

di

un

imperatore:

si

credeva

che

il

possesso

di

una

rappresentazione

cartografica

potesse

in

qualche

modo

accrescere

magicamente

il

potere

del

sovrano

su

quelle

terre.

Inoltre,

uno

dei

temi

ricorrenti

dei

panegirici

imperiali

era

la

diffusione

della

fama

e

della

gloria

imperiali

fino

agli

estremi

confini

del

mondo.

E

proprio

questo

è

il

significato

degli

animali

fantastici

quali

il

grifone

e

la

fenice,

simboli

dei

paesi

più

remoti

e

misteriosi.

Solo

con

l’identificazione

certa

del

proprietario

della

villa

potrebbe

chiarire

le

motivazioni

di

questa

scelta,

ma

questo

è

un

problema

ancora

aperto.

Per

quanto

riguarda

lo

stile,

il

mosaico

della

"Grande

Caccia"

si

inquadra

perfettamente

nel

clima

artistico

di

IV

secolo.

Vi

ritroviamo,

infatti,

una

serie

di

moduli

espressivi

che

ricorrono

sull’arco

di

Costantino

a

Roma,

come

le

teste

rotonde

pettinate

a

calotta

con

ciocche

che

scendono

sul

cranio

senza

sopraffarlo,

la

disposizione

delle

scene

su

registri

sovrapposti,

la

frontalità,

la

bidimensionalità

e

le

proporzioni

gerarchiche,

per

cui

la

narrazione

prevarica

le

dimensioni

degli

elementi

del

paesaggio,

che

sono

ridotti

al

minimo.

Il

decorativismo

molto

curato,

l’attenzione

al

dettaglio,

il

vivo

cromatismo

(nelle

vesti

di

inservienti,

cacciatori

e

funzionari,

nelle

penne

degli

struzzi)

anticipano

l’arte

bizantina,

dove

i

broccati

e

i

gioielli

cancelleranno

i

volumi

della

figura

umana.

Sotto

questa

ricchezza

decorativa

si

cela

infatti

già

una

sostanziale

perdita

del

senso

dell’organicità

naturalistica.,

come

rivelano

anche

le

ombre

portate

utilizzate

a

caso

e

certe

incomprensioni

dei

modelli

originari,

come

nelle

zampe

dei

buoi

che

trainano

il

carro

al

centro

del

mosaico).

La

"basilica"

-

Sul

lato

di

fondo

del

corridoio

della

Grande

Caccia,

al

centro,

sopraelevata

con

quattro

gradini,

si

apre

un'ampia

sala

absidata,

con

un

ingresso

scompartito

da

due

colonne

che

ne

segnala

l'importanza.

La

funzione

pubblica

dell’aula,

dove

probabilmente

il

proprietario

concedeva

udienza

e

riceveva

i

visitatori,

è

resa

inoltre

evidente

dalla

originaria

pavimentazione

in

prezioso

opus

sectile

in

lastre

di

marmi

colorati

e

porfido.

La

sala

si

trova

al

termine

di

un

percorso

che

si

sviluppa

in

senso

ascensionale

a

partire

dall’ingresso

monumentale.

L'antistante

corridoio

della

"Grande

Caccia”

viene

a

costituire

una

conduplicatio

enfatica,

ossia

un

“di

più”,

una

ripetizione,

del

peristilio

ad

una

quota

più

elevata.

Sulla

base

dei

confronti

con

gli

esempi

analoghi

–

anche

se

meno

monumentali

–

della

"villa

di

Portus

Magnus"

in

Algeria

(III

secolo

d.C.),

del

"palazzo

di

Fishbourne"

nel

Sussex,

del

"Pretorio"

di

Lambaesis

e

dell’"Aula

palatina"

di

Treviri,

sembra

di

poter

indicare

per

questo

corridoio

apparentemente

superfluo

una

funzione

di

"sala

di

attesa".

Una

simile

soluzione

sarà

adottata

nei

secoli

successivi

dal

nartece

delle

chiese

cristiane,

in

particolare

in

diversi

edifici

di

culto

dell’area

greco-egea,

databili

tra

la

fine

del

IV

ed

il

V

secolo

(basilica

di

Epidauro,

basilica

A

di

Nicopoli

in

Epiro,

basilica

di

Afendelli

a

Lesbo),

nei

quali

il

nartece,

attaccato

al

braccio

orientale

dell’atrio,

lo

raddoppia

in

lunghezza,

proprio

come

avviene

nella

villa

del

Casale

per

il

corridoio

della

"Grande

Caccia"

e

il

peristilio.

Queste

somiglianze

hanno

indotto

ad

ipotizzare

per

il

complesso

della

sala

basilicale

una

funzione

addirittura

"liturgica",

in

relazione

al

cerimoniale

delle

udienze

nella

corte

imperiale

di

epoca

tardo-antica.

Gli

appartamenti

padronali

sul

lato

orientale

-

Ai

lati

della

basilica

si

aprono

sul

corridoio

della

"Grande

Caccia"

i

due

appartamenti

padronali:

quello

più

a

nord,

più

prossimo

agli

ambienti

di

servizio

e

di

dimensioni

inferiori

era

probabilmente

riservato

alla

famiglia

(la

padrona

di

casa

o

il

figlio

del

proprietario)

e

l'altro

più

importante

e

con

decorazione

musiva

più

ricca

e

articolata

era

probabilmente

quello

del

proprietario.

Appartamento

settentrionale

·

Un

primo

ambiente

funge

da

anticamera;

il

pavimento

è

decorato

con

l’episodio

di

Ulisse

che

vince

Polifemo

per

mezzo

dell’astuzia,

porgendogli

il

kantharos

del

vino.

Pitture

con

il

medesimo

soggetto

si

trovavano

sul

Palatino

potrebbero

farne

ipotizzare

la

derivazione

da

un

originale

pittorico.

Si

tratta

in

ogni

caso,

di

una

testimonianza

della

cultura

del

proprietario

e

della

sua

dimestichezza

con

l’ambiente

romano.

·

Una sala absidata che si apre sull'anticamera, forse

identificabile

con

una

sala

da

pranzo

(triclinio),

oppure

con

una

stanza

da

letto

(cubicolo)

con

rientranza

per

il

letto

(alcova)

nell'abside.

La

sala

presenta

pitture

parietali

di

Eroti

e

sul

pavimento

un

mosaico

geometrico

in

cui

sono

inseriti

tondi

con

le

Stagioni

e

ceste

di

frutta,

mentre

nell'abside

si

trova

un

motivo

a

squame

con

elementi

naturalistici

molto

raffinati.

·

Un secondo ambiente ugualmente aperto sull'anticamera è un altro

cubicolo

con

alcova.

Il

pavimento

è

un

tappeto

geometrico

con

schemi

poligonali,

stelle

stilizzate

e

Stagioni

nei

tondi,

che

circondano

un

medaglione

con

coppia

di

amanti.

Il

passaggio

all'alcova,

la

rientranza

occupata

dal

letto,

mostra

scene

di

fanciulli

che

giocano,

mentre

l'alcova

stessa

presenta

una

decorazione

geometrica.

Appartamento

meridionale

·

L'appartamento

si

apriva

sul

corridoio

della

"Grande

Caccia"

con

un

imponente

ingresso

costituito

da

un

peristilio

a

ferro

di

cavallo

con

quattro

colonne

ioniche

e

una

fontana

al

centro.

Il

peristilio

era

pavimentato

con

un

mosaico

raffigurante

la

veduta

di

un

intero

porto,

che

gira

intorno

alla

composizione

ed

Eroti

pescatori,

con

tematiche

simili

a

quelle

presenti

in

uno

dei

cubicoli

del

lato

nord.

In

quest’ambiente

esiste

una

differenza

stilistica

fra

la

metà

nord

e

sud

della

composizione.

Infatti,

nella

metà

sud

degli

alberi

sono

meno

numerosi,

il

mare

è

disegnato

da

poche

linee

a

zig-zag

e

da

molte

linee

dritte,

gli

edifici

sullo

sfondo

sono

visti

di

fronte

e

non

sono

collegati

fra

loro.

Tutto

ciò

evidentemente

rivela

l’utilizzo

di

diversi

modelli.

·

Un

aula

absidata

si

apre

sul

lato

di

fondo

del

peristilio

e

costituiva

forse

la

biblioteca

privata

del

proprietario.

Il

pavimento

a

mosaico

presenta

la

scena

mitologica

del

poeta

Arione,

al

centro,

che

incanta

gli

animali

marini,

tritoni,

Nereidi

e

cavalli

marini

con

la

musica

e

la

poesia.

Nell’abside

si

trova

una

grande

testa

di

Oceano

circondata

da

varie

specie

di

pesci.

Le

acconciature

ad

elmo

delle

Nereidi

hanno

fornito

importanti

dati

cronologici

sulla

base

dei

ritratti

numismatici

delle

imperatrici

della

dinastia

costantiniana.

La

disposizione

della

scena

e

il

suo

significato

sono

molto

simili

a

quelle

del

mosaico

con

Orfeo

nella

sala

absidata

che

si

apre

sul

lato

sud

del

grande

peristilio

quadrangolare. ·

Un

aula

absidata

si

apre

sul

lato

di

fondo

del

peristilio

e

costituiva

forse

la

biblioteca

privata

del

proprietario.

Il

pavimento

a

mosaico

presenta

la

scena

mitologica

del

poeta

Arione,

al

centro,

che

incanta

gli

animali

marini,

tritoni,

Nereidi

e

cavalli

marini

con

la

musica

e

la

poesia.

Nell’abside

si

trova

una

grande

testa

di

Oceano

circondata

da

varie

specie

di

pesci.

Le

acconciature

ad

elmo

delle

Nereidi

hanno

fornito

importanti

dati

cronologici

sulla

base

dei

ritratti

numismatici

delle

imperatrici

della

dinastia

costantiniana.

La

disposizione

della

scena

e

il

suo

significato

sono

molto

simili

a

quelle

del

mosaico

con

Orfeo

nella

sala

absidata

che

si

apre

sul

lato

sud

del

grande

peristilio

quadrangolare.

·

Sul lato sinistro del peristilio a ferro di cavallo si dispone

una

coppia

di

ambienti,

corrispondenti

ad

un

cubicolo

con

alcova

rettilinea

preceduto

da

un'anticamera.

Nell'anticamera

troviamo

il

mosaico

con

il

combattimento

di

Eros

e

Pan,

a

cui

assistono

fanciulli

e

giovani

donne,

forse

i

familiari

del

proprietario.

Gli

oggetti

sul

tavolo

di

fondo

sono

delle

corone,

il

premio

per

il

vincitore.

Trattasi

di

un

episodio

mitologico

poco

famoso,

ma

che

faceva

parte

della

cultura

del

padrone

di

casa.

Troviamo

lo

stesso

tema

nella

basilica

paleocristiana

di

Aquileia,

edificata

in

un

periodo

molto

vicino

a

quello

della

villa

del

Casale,

e

nella

quale

la

tartaruga

simboleggia

il

male,

il

gallo

il

bene

e

la

luce.

Nel

cubicolo

è

presente

il

mosaico

dei

Bambini

Cacciatori:

su

vari

registri

si

susseguono

le

scene,

di

grande

effetto

ornamentale

per

via

del

riempitivo

di

rami

con

foglie

e

frutti

e

di

volatili

che

occupa

tutto

lo

sfondo.

Non

mancano

episodi

umoristici,

come

quello

del

fanciullo

caduto

che

è

morso

al

polpaccio

da

un

grosso

topo,

o

dell’altro

che

fugge

davanti

ad

un

gallo

(quest’ultima

scena

passerà

nell’iconografia

moralistica

medievale

come

raffigurazione

dell’Accidia).

·

Sul

lato

opposto

del

peristilio

a

ferro

di

cavallo,

si

dispone

una

simile

coppia

di

ambienti,

anticamera

e

cubicolo

con

alcova

absidata.

L'anticamera

presenta

il

mosaico

del

cosiddetto

Circo

dei

bambini.

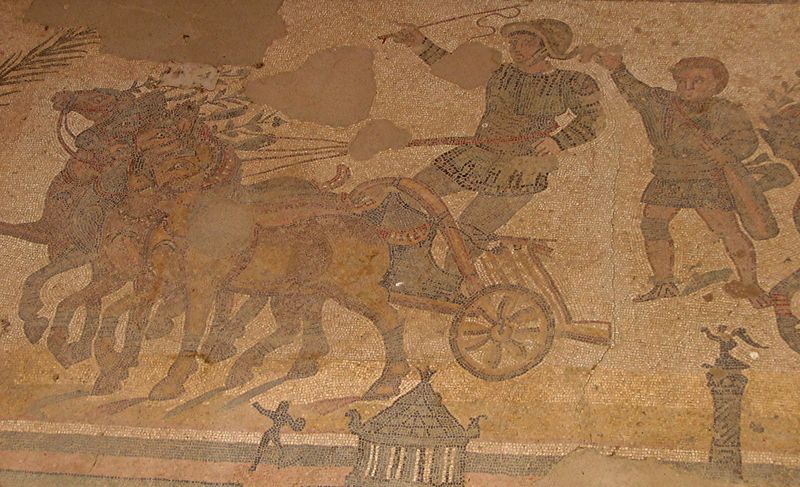

Nell’arena

gareggiano

quattro

bighe,

trainate

da

volatili

e

guidate

da

aurighi

bambini;

un

fanciullo

incaricato

della

premiazione

reca

in

mano

la

palma

per

il

vincitore.

La

critica

più

recente

vede

in

questa

scena

un’allegoria

delle

Stagioni,

un

richiamo

allo

scorrere

del

tempo

avente

lo

stesso

significato

simbolico

dei

tondi

con

carri

del

Sole

e

della

Luna

nell’arco

di

Costantino.

Il

cubicolo

è

decorato

con

l'Agone

musicale:

su

tre

registri

si

trovano

fanciulli

intenti

alla

recitazione

e

al

canto.

Anche

qui,

come

nel

mosaico

di

Eros

e

Pan,

ricorre

il

tavolo

con

le

corone

della

vittoria

sullo

sfondo.

Le

due

fanciulle

che

nell’abside

di

fondo

sono

intente

ad

intrecciare

ghirlande

di

fiori

e

foglie

potrebbero

riferirsi

ai

momenti

delle

feste

primaverili

in

onore

di

Cerere.

Nei

mosaici

di

questo

appartamento

meridionale

troviamo

una

sintesi

di

tutto

il

programma

iconografico

della

villa:

l’astuzia

e

la

poesia

(Eros,

Arione)

che

vincono

la

forza

bruta

(Pan,

le

bestie

marine);

il

tema

della

caccia

(bambini

cacciatori);

il

circo

(bambini

sulle

bighe);

la

poesia

e

la

musica

(Agone

musicale,

che

si

richiama

sia

alla

lotta

di

Eros

e

Pan,

sia

alle

scene

di

Arione

ed

Orfeo).

Ambienti

sul

lato

sud

del

grande

peristilio

-

Immediatamente

contigui

alle

scale

che

portano

al

corridoio

della

"Grande

Caccia"

si

aprono

sul

portico

meridionale

del

grande

peristilio

due

ambienti

di

servizio,

in

origine

pavimentati

con

motivi

geometrici.

In

un

più

tardo

rifacimento

l'ambiente

più

interno

fu

decorato

con

un

mosaico

noto

come

quello

delle

Fanciulle

in

bikini,

in

cui

su

due

registri

si

dispongono

dieci

franciulle

impegnate

in

esercizi

atletici.

La

disposizione

degli

elementi

nella

sala

di

Arione,

all'interno

dell'appartamento

padronale

settentrionale,

è

identica

a

quella

del

mosaico

di

Orfeo

nella

sala

absidata

che

si

apre

al

centro

del

porticato,

la

cui

importanza

è

sottolineata

dall'ingresso

a

due

colonne

e

dalla

presenza

di

una

fontana

centrale.

Si

trattava

forse

di

una

sala

per

musica

o

di

una

biblioteca.

Qui,

al

centro

del

mosaico

si

trova

il

poeta,

circondato

da

più

di

cinquanta

specie

diverse

di

animali,

fra

i

quali

compare

anche

la

mitica

Fenice.

Fra

le

scene

di

Arione

ed

Orfeo

esiste

uno

stretto

legame

concettuale:

entrambe

presentano

il

dominio

delle

forze

brute

(le

bestie

marine,

le

fiere

terrestri)

per

mezzo

delle

arti

della

poesia

e

del

canto,

cioè

delle

attività

che

elevano

lo

spirito,

tematica

ripresa

anche

nel

mito

di

Ulisse

che

vince

con

l'astuzia

Polifemo

nel

vestibolo

dell'appartamento

settentrionale.

Poiché

nella

mentalità

del

tempo

la

sapienza

musicale

era

assimilata

alla

sapienza

in

genere,

e

le

bestie

selvagge

erano

frequente

metafora

delle