|

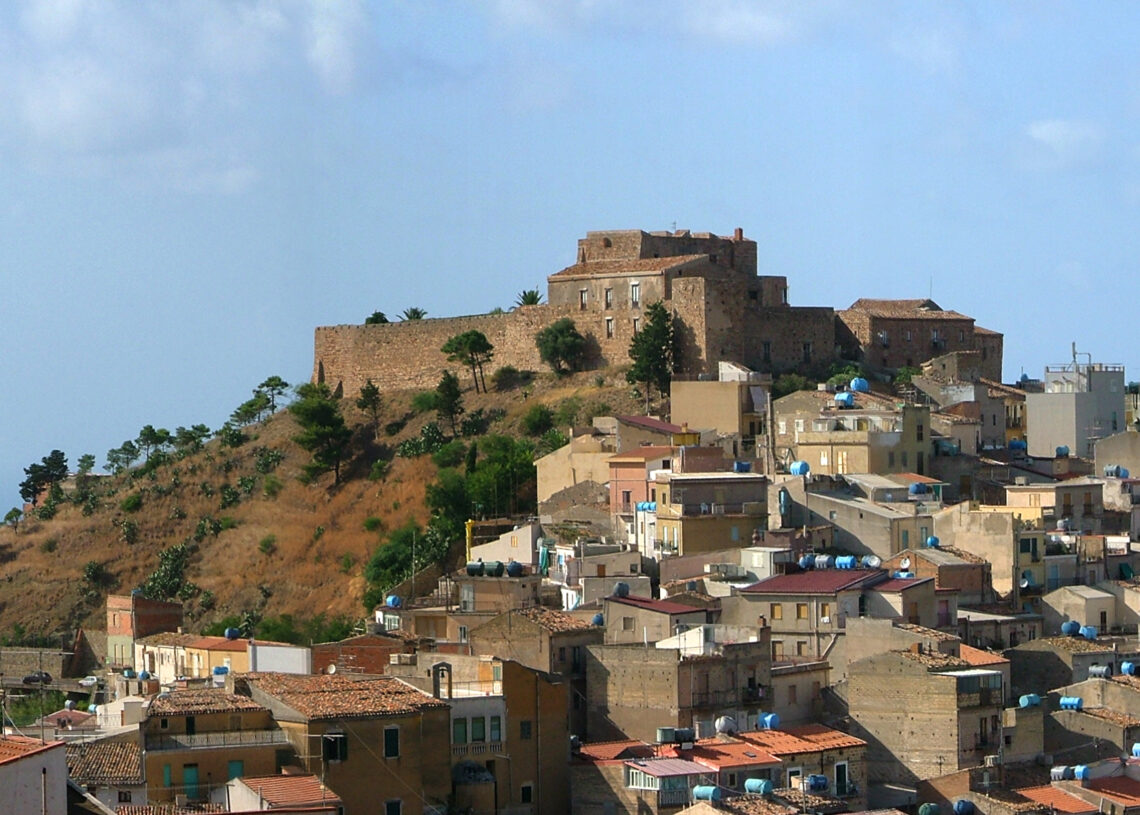

Situata a

circa 300 metri s.l.m., Caronia occupa la sommità di un duplice colle,

affacciato sul mare e sulla foce (ricoperta di agrumi) della fiumara che da

essa prende il nome. Oltre a costituire il cuore del Parco dei Nebrodi, è

anche il comune più boscato della Sicilia e uno dei più verdi d'Italia. I

suoi boschi hanno da sempre segnato e dominato il paesaggio dei monti

Nebrodi, al punto che per molto tempo queste montagne hanno portato il nome

di Caronie. Il borgo costiero di Caronia Marina offre spiagge belle e

pulite.

Le origini

di Caronia risalgono al 448 a.C. anno in cui Ducezio fondò la città

di Calacte, che in greco significa bella costa, stabilendovi una colonia

mista siculo-greca, con l’idea di farne la capitale di una federazione di

città sicule indipendenti. Il fallimento del progetto politico di Ducezio

non consentì a Calacte di interpretare il ruolo per cui era stata

concepita. Nondimeno essa continuò a svolgere per tutta l’antichità

le funzioni di importante scalo marittimo sulla rotta tirrenica che

collegava il nord Africa con l’Italia e la Magna Grecia e come tale è

citata da Strabone e dagli Itinerari tardo-antichi.

Dopo la

conquista romana,

all'inizio del II

secolo a.C., la città iniziò a battere una serie di monete di

bronzo, la più importante con la raffigurazione di Dioniso e di un grappolo

d'uva. Durante l'impero romano fu rilevante centro agricolo e commerciale:

esportava soprattutto vino, trasportato in anfore.

Probabilmente esportava anche tonno e Silio

Italico nel I secolo d.C. parlava del "litus piscosa

Calacte" (14, 251). Anfore vinarie

del IV

secolo d.C. prodotte a Caleacte sono state trovate a Roma.

A partire

dal III secolo a.C. coniò moneta propria. In epoca romana è menzionata da

Cicerone come vittima delle estorsioni di Verre e da Plinio per la pescosità

del mare. Suoi cittadini illustri furono Sileno, lo storico di Annibale, e

Cecilio, retore tra i più apprezzati della corrente atticista, autore di

un’opera andata perduta sulle rivolte servili.

I recenti

scavi archeologici a Caronia e Marina

di Caronia hanno mostrato che la città ellenistica sul sito

dell'odierna Caronia fu distrutta verso la fine del I

secolo d.C. da un incendio o un terremoto e fu forse

abbandonata, mentre gli abitanti si spostarono sul mare, in corrispondenza

dell'odierna Caronia Marina. Poco dopo la metà del IV secolo d.C.,

l'abitato portuale di Calacte a Caronia Marina fu distrutto, probabilmente

da un terremoto. La vita dell'abitato continuò, ma dopo il V

secolo d.C. su scala molto ridotta.

L’attuale

insediamento fu fondato dai normanni che edificarono il castello. Attorno a

quest’ultimo si sviluppò l’abitato.

Nel

Medioevo fu feudo dei Ventimiglia,

che lo sfruttarono come scalo commerciale, per poi divenire nel corso della

dominazione spagnola, nel 1630,

feudo in qualità di marchesato dei Pignatelli Aragona

Córtez, la cui presenza è attestata dal vessillo comunale che presenta tre

pignatte in campo senape.

Nel 2004 le

abitazioni della frazione Canneto furono

oggetto di apparenti e inspiegati fenomeni di autocombustione, che

interessarono soprattutto gli elettrodomestici e i dispositivi elettronici. Tali

incendi si sono poi dimostrati, ad una successiva e più approfondita

indagine, di natura dolosa.

Intorno

alla metà del XII sec. Edrisi così la descrive: “A Caronia ha inizio il

territorio dei Demenni (Valdemone). E’ essa una rocca antica, sulla quale

è stata elevata una nuova fortezza. Il paese possiede giardini, fiumi,

vigne, alberi, e un porto di mare dove si tende la rete per pescare il tonno

grande. La rocca è distante all’incirca un miglio dal mare”. La nuova

fortezza di cui parla Edrisi è il Castello che ancor oggi domina Caronia,

costruito durante il regno di Ruggero II, probabilmente come residenza di

caccia dello stesso re. Nel 1178 le chiese di S. Nicola e dell’Annunziata

alla Marina furono concesse dall’arci-vescovo di Messina all’abbazia

benedettina di S. Maria di Maniace. In epoca sveva il Castello (con il bosco

e la tonnara) fu infeudato ai Ventimiglia, che, dopo la parentesi angioina,

lo riebbero dai sovrani aragonesi.

Tra il 1338 e il 1354 Caronia fu

posseduta prima da Matteo Palizzi e poi da Blasco d’Alagona, capi

rispettivamente della fazione latina e catalana della feudalità siciliana;

quindi da Enrico Rosso (1408-1411) e dai Cardona (1444-1595). Da questi

ultimi l’ebbe nel 1595 Ettore Pignatelli. I suoi discendenti la

manterranno fino alla fine della feudalità in Sicilia (1812).

Visitare

il borgo

Il nucleo originario

del paese, che insiste sul medesimo sito dell’antica Calacte, è

costituito da un borgo (un tempo murato) aggrappato al castello normanno e

delimitato a sud da Porta Torre e dalla piazza Idria, dove oggi si trova il

Municipio. Presenta alcuni scorci pittoreschi, come la Porta Torre

dall’arco ogivale della fine del XIII secolo; il cortile Contino,

circondato da edifici costruiti a ridosso delle mura antiche; la torre

Sansiveri, dov’è un gruppo di case insediate sopra un preesistente

bastione.

Chiesa

Madre San Nicolò di Bari

La

chiesa Madre di Caronia, dedicata a San Nicolò di Bari, Vescovo di Mira

(nel vicino Medio Oriente) fu edificata dagli abitanti caronesi nel 1178 e

riedificata nel 1685.

Nel

1753 il pittore Michele Latino decorò in stile "Rococò" la volta

dell'Abside, e nel 1754, il pittore Biagio Ferro, iniziò la pittura della

volta che fu poi completata dal pittore Antonio Petringa. Nel

1753 il pittore Michele Latino decorò in stile "Rococò" la volta

dell'Abside, e nel 1754, il pittore Biagio Ferro, iniziò la pittura della

volta che fu poi completata dal pittore Antonio Petringa.

All'interno

della Chiesa vi sono custoditi nr. 5 quadri su tela, di pregevole fattura

che risalgono al 1700 e, in nessuno di essi, vi è apposta la firma

dell'autore. Essi raffigurano (da sinistra a destra entrando):

1.

San Francesco di Paola nell'atto di attraversare lo stretto di Messina sul

suo mantello;

2.

la Sacra Famiglia e San Gioacchino e Anna;

3.

la Gloria di San Nicolò di Bari;

a

destra:

1.

la Sacra Famiglia con Gesù e San Giovanni Battista;

2.

Sant'Ignazio di Loyola e San Francesco Saverio, con in alto l'Arcangelo

Gabriele nell'atto di precipitare nell'inferno gli Angeli ribelli. In basso,

a sinistra, si intravede uno scorcio di Caronia.

Vi

è anche un quadro della Madonna di Pompei, di fattura recente.

In

questi ultimi anni sono stati eseguiti interessanti lavori che hanno

riportato i muri perimetrali all'originale pietra viva, ed è stata rifatta

per intero, la copertura esterna, onde evitare infiltrazioni di acqua che in

passato hanno danneggiato la volta. Tali lavori sono stati finanziati

dall'assessorato ai lavori pubblici di Palermo, sotto la direzione

dell'architetto Liuzzo. Anche il pavimento è stato rifatto dando alla

Chiesa un aspetto nuovo e dignitoso.

Castello

Il Castello

di Caronia fu costruito in epoca normanna (XII

secolo) probabilmente al tempo di re Ruggero. Il castello, oggi di

proprietà privata, è uno degli edifici meglio conservati dell'architettura

normanna in Sicilia.

Il

complesso castrale fonda le ragioni della sua collocazione

sull’eccezionale valore paesaggistico e strategico di un colle che,

scosceso su tre lati, si eleva appena 350 m s.l.m., dista dal litorale poco

più di un chilometro, vanta buone potenzialità visive e gode di condizioni

climatiche permanentemente miti; solo nel versante orientale, questa cresta

digrada più dolcemente prestando la situazione più favorevole al nucleo

medievale, ancora fortemente connotato dalla fitta trama del tessuto

edilizio e dai tracciati viari che lo innervano adattandosi alle curve di

livello e culminando alla fortezza; da quest’ultima si diramavano le mura

che circondavano l’insediamento, cortina di cui permane una significativa

porta urbica con arcata a sesto acuto.

La mole del

castello ancora prevarica l’abitato sottostante, malgrado alcune

deprecabili soprelevazioni di edifici che si trovano nell’immediato

intorno; essa domina sulla vicina fiumara, naturale via di comunicazione

verso l’entroterra boschivo, sul probabile sito di kale Akte,

insediamento greco-romano, e su un vasto territorio costiero frequentato da

secolari attività marinare; rapporti visivi sicuri potevano intrattenersi

con la Croce di Santo Stefano, con i castelli di Motta d’Afferm, Marina di

Tusa, Serravalle e San Marco d’Alunzio. La mole del

castello ancora prevarica l’abitato sottostante, malgrado alcune

deprecabili soprelevazioni di edifici che si trovano nell’immediato

intorno; essa domina sulla vicina fiumara, naturale via di comunicazione

verso l’entroterra boschivo, sul probabile sito di kale Akte,

insediamento greco-romano, e su un vasto territorio costiero frequentato da

secolari attività marinare; rapporti visivi sicuri potevano intrattenersi

con la Croce di Santo Stefano, con i castelli di Motta d’Afferm, Marina di

Tusa, Serravalle e San Marco d’Alunzio.

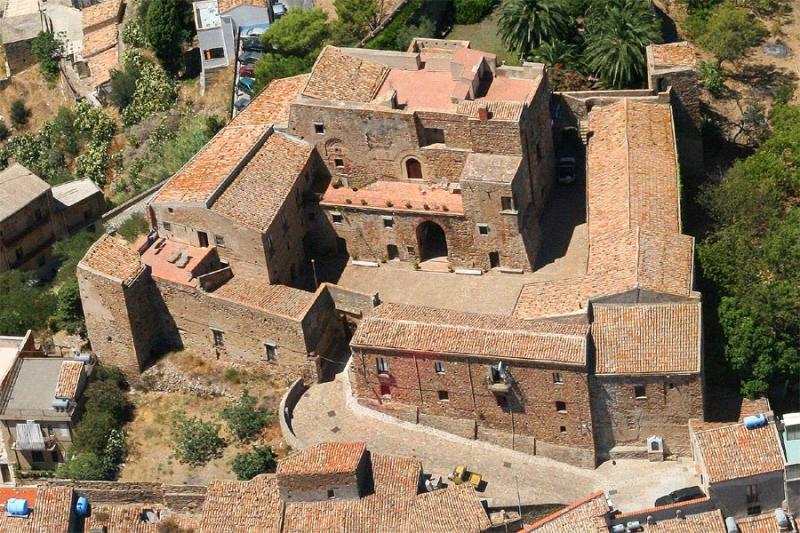

La

disposizione d’insieme del complesso segue la sommità triangolare del

colle che si rastrema in modo più pronunciato verso ovest. Questa giacitura

è stata perimetrata da mura e torri; sul fronte orientale, raggiungibile da

via Castello, si apre l’unico accesso con un portale neoclassico

sovrapposto all’originaria arcata ogivale e mentre nella parte più

meridionale del medesimo fronte svetta la cosiddetta “torre

dell’orologio”, all’angolo nord gli alti muraglioni celano una

cappella a tre navate, plausibilmente subentrata alle strutture di una

seconda torre aggettante rispetto al filo delle mura; tale aggetto

odiernamente è stato assorbito dall’avanzamento (5 m ca.) di altri corpi

di fabbrica addossati all’originaria cortina.

Di contro,

la torre situata al centro del lato settentrionale è la meglio conservata

poiché reca tracce di ammorsature murarie, di varchi tompagnati aperti

sugli originari camminamenti di ronda e, soprattutto, di tre finestrelle a

tutto sesto contornate con mattoni di laterizio, composte in un elegante

motivo piramidale che si ritrova solo nella facciata occidentale del palazzo

normanno; tratti murari di un’ultima torre rimaneggiata a seguito di

consistenti crolli si trovano alla cuspide occidentale; il recinto murario

appare sporadicamente rifatto o riparato in età posteriore al XII secolo e

nel tratto subito ad ovest della torre settentrionale; fino alla torre

occidentale, essendo crollato, è stato riproposto a mo’ di parapetto.

In

posizione baricentrica rispetto alla cinta, è situato un edificio normanno

a due livelli, avente pianta rettangolare con asse maggiore nord-sud (m

21,80 x 9,35); ai suoi lati sono stati addossati in epoche diverse alcuni

avancorpi che rivestono completamente il pianterreno e una piccola parte del

piano superiore; essi, con gli ultimi restauri (1965 – 1970) hanno subito

una rimodulazione mirata ad evidenziare le fabbriche normanne; l’avancorpo

addossato alla facciata orientale è diviso in due piani; quello terreno è

attraversato da un andito con volta a botte ogivale, in asse con il portale

del nucleo originario; quello superiore è composto da un solo vano,

giustapposto all’estremità settentrionale, con un’elegante bifora

angolare che alla base del piantone reca l’arme Pignatelli, signori di

caronia dopo il 1544.

Al

pianterreno del medesimo fronte si apre l’accesso principale del palazzo,

dato da un grande portale ad ogiva con doppio archivolto scandito dalla

bicromia di conci calcarei e di mattoni in laterizio; analogo trattamento è

reperibile superiormente in due archivolti quadripartiti da fasce a tutto

sesto, progressivamente incassate fino al vano delle rispettive monofore

appena ogivali; allo stesso livello si apre una porta finestra, plausibile

accesso sublime del piano nobile, sormontata da una ghiera di conci

addentellati congiunti a seggiola.

Lo schema

distributivo del palazzo si organizza in entrambi i piani attorno a due sale

centrali, aperte verso ovest in ampie nicchie ed affiancate simmetricamente

verso nord e sud, da altri ambienti; le coperture dei locali al pianterreno

sono costituite da volte a botte; negli spessori murari sono stati

individuati pozzi di comunicazione con i livelli superiori e canalizzazioni

per cisterne. Il piano nobile presenta una più marcata caratterizzazione

degli spazi attraverso peculiari soluzioni adoperate nella tecnica muraria,

nelle volte e nelle aperture; al centro della sala principale (m 7,70 x

5,54) si apre una grande nicchia (sala cum miniano), dove si staglia il

profilo curvilineo dei piedritti e di un’arcata trasversa, posta

esattamente al contatto fra l’avancorpo occidentale e il parallelepipedo

del palazzo; le sale minori collegate a quella centrale sono sostanzialmente

diverse poiché quella a sud è un semplice vano rettangolare (m 4,70 x

7,10) mentre quella a nord si assimila ad un “iwan” sovrastato da una

rociera e desinente in una nicchia centrale con catino a muqarnas ed

in due laterali con calotte scanalate da fasce ombrelliformi.

Nell’angolo

nordorientale del complesso si trova una cappella orientata, divisa in tre

navate da pilastri rettangolari che sorreggono archi a sesto acuto;

l’edificio, in senso trasversale, si sviluppa in tre campate, con quella

più orientale introdotta da arcate e conclusa da absidi in asse con le

navate; le due campate occidentali della navata centrale sono coperte da

volta a crociera su base quadrata, sistema ribadito e sdoppiato nelle

rispettive campate dell’adiacente navatella destra; il santuario è

coperto da un rustico tetto ligneo che, spiovendo verso il muro delle

absidi, attualmente intercetta l’archivolto del catino centrale, soluzione

scaturita dal crollo dell’originaria copertura; sotto la campata

orientale, con dimensioni che si approssimano ad essa, si trova una cisterna

sormontata da una volta a botte; la datazione della cappella è tutt’oggi

materia controversa (Kronig 1977, XII secolo; Bellafiore 1990, Ciotta 1993,

post XII secolo).

Tra gli

oggetti mobili si segnalano rilievi, statuette e frammenti marmorei di

incerta provenienza, opere comunque databili dal XIII al XV secolo.

Tutte le

murature consistono di pietrame e di blocchi in arenaria e calcare ma,

soprattutto, le pristine strutture e le membrane di maggiore impegno

costruttivo sono connotate dalla diffusa utilizzazione di grossi mattoni in

laterizio, accorgimento tecnologico e figurativo adoperato anche nelle

fabbriche dei monasteri bizantini del Val Demone.

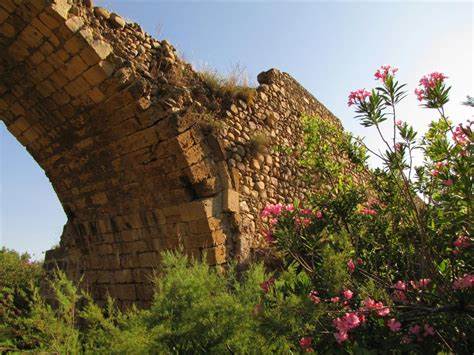

Ponte

Aureliano

Il Ponte

Aureliano, che si erge sul torrente Caronia, testimonia una importante

presenza romana di epoca tardo imperiale. L'arcata centrale è crollata. In

località Torre di Lauro vi è una torre

costiera (detta anche torre di passo del Lauro), sita

lungo il litorale.

Attestata per la prima volta nel 1583,

è oggi adibita ad abitazione privata.

Aveva superato tutte le avversità del tempo cronologico e del tempo

meteorologico, sembrava un gigante della storia, destinato a durare nel

tempo illimitatamente se lo spirito distruttivo della guerra non lo avesse

avvolto nelle sue spire per segnarne la fine. Il Ponte Romano sul Fiume

Caronia era una delle opere architettoniche più belle della provincia di

Messina, un’infrastruttura di grande utilità e di indescrivibile fascino.

Oggi del ponte resta ben poco, ma quanto basta per immaginarne la bellezza

originaria e per rivivere un pezzo di storia. Il ponte è a tre campate di

cui due sono ancora presenti, mentre quella centrale è scomparsa del tutto.

Un grande vuoto invade quella che per millenni era stata la sede

dell’arcata principale, un vuoto che si estende a tutta la valle, la

risale e raggiunge il cuore dei Caronesi. Dall’alto del centro nebroideo

la visone del ponte era sicuramente motivo di vanto storico ed economico

oltre che elemento rassicurante che conferiva fierezza e sicurezza a tutti

gli abitanti. La perdita della campata centrale in un certo senso ha segnato

l’inizio di un declino che ha coinvolto la vita del paese in tutte le sue

multiformi espressioni.

La campata della sponda di levante è quella

che versa in migliori condizioni e che permette di comprendere la bellezza

originaria della struttura, la sua architettura, lo stile e la tecnologia

utilizzati nella costruzione del ponte. Il ponte ovviamente è in muratura

di pietra, la sua struttura poggia su imponenti pilastri da cui, come ali

spiegate nel cielo, si innalzano le campate ad arco. Nella struttura del

ponte sono evidenti tre tipologie di pietre. La prima è costituita da

blocchi a forma di parallelepipedo, presumibilmente di travertino, di

evidente fattura antica, la seconda da pietrame di fiume di misura varia, in

parte squadrato, in parte utilizzato nella forma naturale, la terza da

blocchi di pietra arenaria, del tipo locale, reperita quindi sul posto, di

evidente fattura recente. Le tre tipologie di pietra occupano spazi e parti

differenti della struttura. Il travertino è presente negli archi, nelle

spalle, nelle volte, nei basamenti di protezione. La campata della sponda di levante è quella

che versa in migliori condizioni e che permette di comprendere la bellezza

originaria della struttura, la sua architettura, lo stile e la tecnologia

utilizzati nella costruzione del ponte. Il ponte ovviamente è in muratura

di pietra, la sua struttura poggia su imponenti pilastri da cui, come ali

spiegate nel cielo, si innalzano le campate ad arco. Nella struttura del

ponte sono evidenti tre tipologie di pietre. La prima è costituita da

blocchi a forma di parallelepipedo, presumibilmente di travertino, di

evidente fattura antica, la seconda da pietrame di fiume di misura varia, in

parte squadrato, in parte utilizzato nella forma naturale, la terza da

blocchi di pietra arenaria, del tipo locale, reperita quindi sul posto, di

evidente fattura recente. Le tre tipologie di pietra occupano spazi e parti

differenti della struttura. Il travertino è presente negli archi, nelle

spalle, nelle volte, nei basamenti di protezione.

La pietra di fiume

è presente nei piloni e nella formazione del segmento carrabile che si

appoggia sugli archi e sulle volte, con funzione più di riempimento che

portante. I blocchi di arenaria formano un plinto di fondazione, la cui

fattura sembra recente, aggiunto a sostegno del plinto originario, scavato

dalla erosine della corrente fluviale. Lo stile e l’architettura di questo

plinto testimoniano la sua presunta diversa epoca di realizzazione.

Il travertino non è una pietra locale, ma una pietra del Lazio,

ampiamente utilizzata nell’Impero Romano per la costruzione di grandi

opere architettoniche.

Magnifica

è la collocazione paesaggistica del ponte. Esso funge contemporaneamente da

ingresso per due realtà ambientali diverse e opposte ma entrambe

affascinanti. Guardando verso la costa il ponte apre il campo ottico verso

gli sconfinati orizzonti di un fantastico e azzurro Tirreno. Guardando verso

l’entroterra, invece, esso immette il visitatore all’interno di una

delle vallate più suggestive dei Nebrodi, la vallata del Torrente Caronia.

La sua posizione sembra quasi segnare il confine tra queste due differenti

nature. L’ambiente circostante il ponte è ricco di vegetazione

spontanea e di colture agricole.

Nel greto del fiume abbondano coloratissimi

oleandri e aromatici tamerici, entrambi confinati sulle sponde esterne, come

eleganti siepi naturali che fanno da cornice al passaggio dell’acqua.

Sulle attigue colline si estendono, invece, antichi uliveti e quello che

resta della coltivazione del limone. Il ponte, nonostante le sue gravi

mutilazioni, spicca in mezzo a questo giardino naturale come un antico

monumento di segreta bellezza.

Avvicinandosi ad esso e

osservandolo con attenzione il mistero delle sue sembianze è rivelato dai

grandi conci di pietra che ne compongono le strutture, ne disegnano le forme

e ne proiettano l’evoluzione tridimensionale completa. Le parti

ancora presenti, anche se ridotte a ruderi, lanciano nelle direzioni dello

spazio vuoto linee immaginarie che compongono le parti mancanti, completando

nella mente del visitatore la struttura originaria.

|