|

Il

centro abitato principale del comune, Castroreale, sorge sul colle Torace,

un rilievo dei monti Peloritani nord-occidentali ai cui piedi, presso le

sponde del torrente Longano, Gerone II re di Siracusa nel 265

a.C. sconfisse i Mamertini.

Il

tessuto urbano è d'impronta medievale con strade e viuzze strette e ripide,

lastricate con una caratteristica pavimentazione in pietra (jacatu nel

dialetto locale), che si aprono su piazze-belvedere dalle quali si può

godere dei molteplici panorami che si dispiegano tutt'intorno al paese.

La

cittadina fa parte del circuito dei borghi

più belli d'Italia.

Un

centro denominato Cristina o Crizzina risalente al periodo normanno-svevo

costituì l'insediamento originario del centro. I territori ricadevano

nella primitiva definizione del Vallo

di Milazzo.

Le

prime notizie storiche certe si rinvengono in un diploma datato 1324 con

cui il re di Sicilia Federico

III d'Aragona ordina la ricostruzione di un (preesistente)

castello. L'abitato che si sviluppò intorno al fortilizio venne

rinominato Castro (dal latino castrum= castello, fortezza) e in seguito

Castroreale (perché residenza preferita del re Federico III d'Aragona) e

rimase sempre città demaniale accrescendo nel corso dei secoli la propria

importanza, prosperità economica ed estensione territoriale grazie anche

alla posizione strategica che rivestiva sia nel sistema di fortificazioni

poste sul versante tirrenico a difesa della Piana di Milazzo che nel sistema

dei collegamenti con i centri fortificati del litorale ionico, tramite i

percorsi interni alla catena dei Peloritani.

Per

matrimoni combinati dettati da logiche dinastiche Federico

III d'Aragona è pronipote di Federico

II d'Hohenstaufen per ramo materno (quest'ultimo è pronipote di Ruggero

I d'Altavilla tramite la madre Costanza

d'Altavilla). A onta dei legami e vincoli di parentela tra esponenti

di case regnanti i toni nell'annosa disputa tra fazione

latina e catalana che

caratterizzano i Vespri

Siciliani, assumono caratteri aspri. A fomentare e complicare lo

scenario il casato di ceppo latino degli Angioini che

perora la causa nella prosecuzione dinastica dopo gli Altavilla e Hohenstaufen.

I

componenti di Casa

d'Aragona, invisi alla potentissima famiglia Chiaramonte,

sono costretti a dimorare nelle fedeli roccaforti di Messina e Catania, e

governare con sessioni itineranti del Parlamento

Siciliano tenute anche a Siracusa (1233, 1322, 1398), Milazzo

(1295), Randazzo (1366), Castronovo (1391), Taormina (1410), Caltagirone (1458), Cefalù (1774). In

questo tumultuoso contesto, grazie alla posizione geografica e al sistema

viario di cui è dotata, Castroreale funge da crocevia, cerniera fra la

pianura, le coste tirreniche, e l'ampia area etnea a mezzogiorno, offrendo

itinerari alternativi per le comunicazioni tra centri nevralgici del Regno.

In

ambito peloritano le baruffe tra contendenti degenerarono in guerra civile

grazie anche alle posizioni altalenanti di personalità che parteggiavano e

tramavano ora per l'una, ora per l'altra fazione. Negli anni successivi re Ludovico

di Sicilia inviò l'esercito regio contro i Chiaramonte,

sfidandoli sulla piana di Milazzo. Solo nel 1350 si arrivò a un compromesso

di pace. Dal 1352 con

l'assedio cittadino attuato da Enrico

III Rosso, ammiraglio ribellatosi alla corona, la situazione

cominciò a vacillare. Il breve regno di Ludovico culminò

con la morte del sovrano causa epidemia di peste nera. Le sorti della castellania e capitania di

Castroreale furono rette dalla vicaria abadessa Eufemia

d'Aragona, reggente del Regno a favore del fratello Federico

IV di Sicilia.

Le

tensioni tra Chiaramonte, Palizzi e Aragona, Alagona,

si allentarono solo con l'uccisione e morte del filo angioino Nicolò

Cesareo, e con esse si concluse la temporanea egemonia di Milazzo sugli

altri centri del Vallo (Monforte, Santa

Lucia), la castellania di Castroreale fu affidata a Vinciguerra

d'Aragona.

Per

l'impegno profuso alla causa aragonese la città fu insignita del titolo di Fedelissima.

Il rappresentante cittadino occupa il 37º posto nel Parlamento

siciliano.

Causa

epidemia di peste nel 1411 fallisce la sessione del Parlamento

siciliano indetta dalla vicaria Bianca

di Navarra, vedova di Martino

I di Sicilia, per la successione al trono, evento poi dirottato a Taormina.

Nel 1435 Alfonso

V d'Aragona il Magnanimo visita la cittadina per

ricambiare la generosità per l'aiuto ricevuto, consistente nell'invio di

contingenti armati intervenuti per osteggiare l'assedio di Tropea e

nell'attacco all'Isola

delle Gerbe. Per l'occasione il sovrano concede il permesso per la

realizzazione della «Fiera di Santa Maria Maddalena». Gli eventi si

inseriscono nel piano di contrasto delle scorrerie corsare e pirate che

imperversano nell'antistante specchio del Tirreno.

All'economia

del centro contribuì fino alla fine del XV

secolo un'attiva e numerosa comunità ebraica della cui sinagoga,

ampliata nel 1487, resta solo un arco moresco collocato oggi alle spalle del

Monte di Pietà. La cittadina annoverava una folta comunità ebraica,

documentata nel 1382, ma già ampiamente attestata nel XIII

secolo, gruppo sociale formato da cittadini operanti nella

macellazione delle carni e conceria delle pelli, nel lavoro di tintori

di tessuti e pellame, nel crescente sviluppo del settore agricolo e

nell'esercizio della professione medica.

Nel

periodo di transizione tra la Corona

d'Aragona con gli esponenti dei Trastámara e

la Casa

d'Asburgo - Castiglia,

diversi provvedimenti sanzionatori furono comminati dal papa

Callisto III d'intesa con il sovrano Alfonso

V d'Aragona, disposizioni volte a colpire le comunità ebraiche delle

vicine cittadine di Taormina, Savoca.

Le persecuzioni e le tragiche

espulsioni della comunità dalla città e dall'isola avvennero a

partire dal 18 giugno 1492 in ottemperanza dell'editto noto come Decreto

dell'Alhambra emanato da Ferdinando

il Cattolico e Isabella

di Castiglia.

Le

rappresentanze temporaneamente rifugiate nell'Italia meridionale, trovarono

protezione sotto Ferdinando

I di Napoli. Dal 31 marzo 1504 con Ferdinando

III, re

di Napoli, la condizione peggiorò. Il 23 novembre 1510 il sovrano

emise un ulteriore atto di espulsione da tutta l'Italia del Sud evitabile

solo con il pagamento di un consistente tributo. Nel maggio 1515 un altro

atto costrinse anche gli ebrei convertiti al cristianesimo ad abbandonare il

regno.

La

continua caccia ai fratelli Ishak, Elias, ʿArūj e Khayr

al-Din Barbarossa, al temibile Dragut,

sono eventi che anticipano la Conquista

di Tunisi e la trionfale campagna culminata con la Battaglia

di Lepanto.

Le

scorrerie su isole, coste e insediamenti interni, si susseguono a ritmi

incalzanti. Come si evince dal Registro delle attività militari

di Milazzo dell'anno 1554, per tale motivo la cittadina di Castroreale

insieme a quelle di Tripi, Montalbano, Novara

di Sicilia, Santa Lucia del Mela, Condrò, San Pier Niceto, Monforte San

Giorgio, Rometta, Rocca, Maurojanni, Venetico, Bauso, Saponara,

doveva inviare un contigente di milizie al Castello

di Milazzo e predisporre guardie lungo il litorale di

competenza. Infatti, all'avvistamento di imbarcazioni non identificate,

tanto nel golfo

di Patti che nel golfo

di Milazzo, il capitano d'armi

dava disposizioni al sergente

maggiore di fare segnali di fuoco e fumi, al castellano spettava

il compito di sparare tre colpi di cannone. Le procedure rientravano

nel complesso sistema d'azioni di prevenzione e difesa del territorio

attraverso la fitta rete di castelli e torri

d'avvistamento costiere e collinari.

Sul

finire del 1538 le truppe spagnole ammutinate lasciate a custodia de La

Goletta dopo la Presa

di Tunisi, si ribellarono per questioni di mancati pagamenti. Gran

parte delle guarnigioni abbandonarono il presidio e navigarono alla volta

della vicina Sicilia. A titolo preventivo, per motivi di sicurezza

furono confinati sull'isola di Lipari, ma contravvenendo alle disposizioni

impartite dal viceré

di Sicilia Ferrante

I Gonzaga, gli ammutinati sbarcarono a Messina per essere

immediatamente respinti. Dopo disordini provocati a Castania e Faro si

impossessarono e depredarono i centri di Monforte e Santa

Lucia del Mela, per poi commettere ulteriori razzie a Castroreale,

che a dispetto delle ingenti perdite, non sortirono l'effetto sperato per

l'inclemenza del tempo. Con il tentativo di mediazione svoltosi a Milazzo e

dopo il giuramento convenuto con il patto siglato a Linguaglossa,

nonostante i pagamenti effettuati a saldo dei compensi pattuiti, il viceré

chiamò in rassegna con pretesti vari i capi dei sediziosi, facendoli

strangolare rispettivamente a Messina, Militello, Vizzini, Lentini e

altre località. A quest'assalto sventato il 31 dicembre 1538 si attribuisce

l'intercessione e conseguente elezione a patrono cittadino di San Silvestro

Papa.

Città

demaniale con un vasto territorio, ottenne a partire dai sovrani

aragonesi numerosi privilegi che le consentirono di raggiungere e mantenere

una discreta floridezza economica. Subì il fascino e le contaminazioni

artistiche della vicina capitale del regno Messina,

con la quale condivise le prime espressioni dello stile rinascimentale introdotte

dalle varie correnti lombardo-ticinesi, veneto-dalmate, toscano-carraresi in

ambito architettonico, pittorico, scultoreo, e in tutte le multiformi

manifestazioni del genio artistico. La fase di avvicendamento tra case

regnanti (Aragona/Asburgo-Castiglia) fu periodo in cui la cittadina accolse

numerose comunità monastiche, le cui attività incisero profondamente sul

tessuto sociale, generando uno sviluppo edilizio e committenze artistiche

che mutarono profondamente la configurazione cittadina e l'arredo urbano.

Il viceré

di Sicilia Marcantonio

Colonna, con dispaccio datato Palermo 20 marzo 1579, concesse il

privilegio per la realizzazione di un caricatore nella marina di località

Cantoni, odierna Barcellona

Pozzo di Gotto. Tale struttura non fu mai realizzata. Nonostante

ciò gli intensi traffici e i commerci marittimi furono assicurati pur senza

strutture portuali idonee e fabbricati adibiti a magazzini, sfruttando lo

stazionamento delle navi mercantili al largo e l'imbarco di merci e

passeggeri per il tramite di scialuppe. Con la nuova suddivisione

amministrativa del territorio del Regno attuata dallo stesso viceré, il 13

aprile 1583, è istituita la «Comarca

di Castroreale» in Val

Demone. Con un impianto d'impronta militare, ma ingentilita da

dettami e stilemi che spaziano dall'aragonese alle infinite sfumature di

stili di matrice iberica, dal rinascimento al nascente barocco,

il centro non fu indenne da periodiche carestie, immancabilmente

accompagnate da mortifere epidemie, da sporadici eventi militari, il tutto

costellato da una consistente serie di eventi

sismici che hanno messo a dura prova il fortissimo spirito

comunitario, quanto il fragile sistema ambientale.

1465 - 1522 - 1615.

Nel contesto appena più ampio si registra una politica di arrogante

vessazione fatta di scontri, animosità, dissidi, compromessi, fra i

governatori di stanza a Milazzo e gli amministratori dei territori

adiacenti. Litigiosità e acredini fondati sulla corruzione dilagante, la

sottomissione e il perenne ricatto, elementi che condussero a definire

l'atto di divisione delle terre fra Milazzo e Castroreale, evento che

coinvolse territorialmente la vicina Santa Lucia, determinò la costituzione

della città e del territorio di Pozzo

di Gotto, tutti segnali premonitori delle frequenti rivolte

antispagnole culminate con gli eventi del 1674 e 1678.

1717,

22 aprile. Terremoto con

effetti distruttivi in città e nell'immediato circondario.

Dal 1718 al 1720 come

comarca e futuro distretto, il territorio è teatro di numerosi scontri

culminati con la Battaglia

di Milazzo e quella di

Francavilla, combattimenti inseriti nel contesto dei conflitti contro

la Quadruplice

alleanza combattuti dal regno di Spagna contro Inghilterra, Francia, Austria e Paesi

Bassi per il predominio sul mar

Mediterraneo.

Nel

1812 come capoluogo di distretto, Castroreale annovera

il circondario medesimo e quelli di Barcellona, Francavilla, Novara, Savoca,

Taormina comprende 26 comuni e

36 villaggi.

Il territorio spazia dal Tirreno allo Jonio,

comprende gli ultimi rilievi dei Peloritani che fronteggiano i Nebrodi,

a sud è delimitato dalla riva sinistra del fiume

Alcantara. Pertanto fu sede di importanti uffici sino alla metà

circa del XIX

secolo.

Tuttavia

già nel corso dell'Ottocento inizia la decadenza con l'impoverimento

economico e demografico della parte montana del territorio; il processo di

disgregazione territoriale che ne è conseguito ha dato luogo alla

costituzione nel 1815 del

comune di Barcellona,

in seguito unito alla vicinissima città di Pozzo

di Gotto, unione amministrativa volta a formare un'unica grande

conurbazione.

Completano

la frammentazione del territorio l'istituzione delle unità amministrative

di Rodì

Milici nel 1947 e

di Terme

Vigliatore nel 1966.

Negli

anni molta importanza ha rivestito la presenza dell'Istituto Magistrale XXIV

Maggio, l'unico istituto magistrale statale della provincia di Messina oltre

all'Ainis e al Bisazza della città, celebre per la sua serietà, che ha

attirato a Castroreale numerosi docenti e allievi, residenti o pendolari

dalle zone vicine.

2008.

11 dicembre. Sono stati registrati 320 mm di pioggia in città e 254 mm

a Barcellona, le precipitazioni determinano l'esondazione del torrente

Longano a valle.

2011.

22 novembre. La pioggia è caduta incessantemente per 11 ore, dalle prime

ore del giorno fino alle 15:00, con quantitativi cumulati di 351 mm in

città (record storico giornaliero, per il comune) e di 208 mm a

Barcellona. Esondazione del torrente Longano e alluvione dei territori a

valle.

Visitare

il borgo

Il

paese conta meno di 3000 anime e il suo antico splendore si riverbera ancora

tra le sue vie e le sue mura, coinvolgendo i visitatori in un'atmosfera

medievale davvero indimenticabile.

Il territorio

di Castroreale è denso di storia e leggende avvincenti. Una di queste

narra che una primitiva versione di Castroreale fu fondata da un re

proveniente dal Medio Oriente, Artenomo, il quale costruì nella zona dove

oggi sorge l'attuale borgo una città dedicata alla figlia, Artemisia. Il

nucleo divenne poi un insediamento dal nome Kastros, per volere dello sposo

della stessa Artemisia, Castroreo: nome poi declinato in Crastina e in

seguito Cristina.

Le

prime notizie storiche certe del borgo risalgono però al XIV

secolo, quando il paese assunse importanza storica e strategica in seguito

agli ampliamenti voluti da Federico II d’Aragona: egli ordinò qui la

costruzione di un castello, attorno al quale prese vita un nucleo

fortificato rinominato Castro, dal latino castrum, in seguito chiamato

Castroreale. Il borgo di Castroreale conobbe nei secoli momenti di

prestigio ed una notevole prosperità economica, artistica e culturale,

passando di mano in mano tra le popolazioni che qui vissero e lasciarono

tracce ancora oggi visibili: tra di esse arabi, normanni, aragonesi,

spagnoli e borboni. Le ricche vicende che hanno coinvolto Castroreale lo

portano ad essere oggi un piccolo gioiello della Sicilia, che svetta fiero

affacciato sulle vallate che lo circondano lambendo il Tirreno.

Molti

sono gli edifici religiosi che caratterizzano Castroreale, simboli di

una fede fortemente sentita dalla popolazione locale di ieri, e di oggi.

Sono proprio i luoghi di culto ad essere spesso simboli e narratori silenti

delle vicende storiche di un territorio, e le chiese di Castroreale

raccontano parecchio dell’autenticità del paese. Il Duomo di

Santa Maria Assunta, o Duomo di Castroreale, è la costruzione religiosa

principale del borgo, e risale al secolo XV. E’ splendida la sua facciata

con portale marmoreo, fiancheggiata dall’adiacente Torre Campanaria. Al

suo interno vengono custodite opere davvero degne di nota, come ad esempio

le magnifiche sculture in marmo di artisti quali Antonello Gagini e Rinaldo

Bonanno, o i dipinti cinquecenteschi di Criscuolo. Completano gli interni di

pregio della chiesa la sua ricca fonte battesimale in marmo, ed il pavimento

marmoreo con tracciata una delle sette meridiane costruite in Sicilia nel

corso del XIX secolo: quella ospitata nel duomo in particolare è una

meridiana a camera oscura opera di Nicolò Perroni Basquez, realizzata nel

1854. Il Duomo si affaccia inoltre sulla splendida Piazza delle

Aquile, imperdibile belvedere del paese.

La Chiesa

di S. Agata non è di minore bellezza e importanza. Basti pensare

che qui è conservato il gruppo marmoreo dell’Annunciazione, pregevole

opera di Antonello Gagini del 1519, oltre che il simulacro in cartapesta del

Santissimo Crocifisso, conosciuto anche come Cristo Lungo o U Signuri Longu

in dialetto locale. Risalente al XVII secolo, il simulacro è portato in

processione tre volte l’anno ed è considerato con immenso rispetto e

venerazione dagli abitanti del paese.

Da

vedere anche la Chiesa della Candelora, meravigliosa opera

trecentesca, custode di opere di grande valore artistico come la Tribuna di

legno e oro zecchino opera di Giovanni Siracusano. Meritano una visita anche

la Chiesa di Santa Maria del Gesù, risalente al 1424, e l’annesso convento

francescano dell’Ordine dei Frati Minori Osservanti, oltre che la Chiesa

del Santissimo Salvatore del XV secolo e la Chiesa di Santa Maria

delle Grazie, databile nel 1566.

Per

quanto riguarda le architetture civili di Castroreale, quella di

maggior interesse è la Torre di Federico II, un’imponente

fortificazione, parte di ciò che oggi resta dell’antico Castello di

Castroreale, voluto da federico D’Aragona. Il Palazzo Peculio

inoltre è l’elegante sede del Comune e fu eretto nel 1924 sul perimetro

del vecchio Peculio Frumentario che fungeva da deposito per le derrate

alimentari. Su piazza Peculio si affaccia anche il Monte di Pietà,

fondato nel 1581. Non mancano a Castroreale i musei, come ad esempio il Museo

Civico ospitato nell’ex Convento dei Filippini, che conserva numerose

opere d’arte, e la Pinacoteca di Santa Maria degli Angeli,

allestita nei locali della chiesa omonima, dove si conservano quadri e

sculture dal Trecento al Settecento. Una delle principali attrazioni di

Castroreale è poi il suo meraviglioso Planetario, realizzato

dall’associazione Andromeda nell’ambito di un magistrale intervento di

promozione turistica del territorio. Un planetario astronomico digitale,

situato proprio nel cuore del paese e fondato da un gruppo di astrofili

entusiasti guidati dal presidente Paolo Faranda, con l’obiettivo divulgare

la scienza e l’astronomia.

Si

tratta di un simulatore della volta celeste che proietta su una

cupola una fedele ricostruzione della cielo e dei suoi abitanti, ricostruita

con immagini reali. Aiutati dagli esperti operatori del planetario è

possibile riconoscere osservare corpi celesti e riconoscere le principali

costellazioni, oltre che osservare il cielo come si presentava migliaia di

anni fa o come apparirà in futuro. Si può inoltre scoprire come si vede il

cielo osservato da diversi punti della terra, come all’equatore, al polo

nord o al polo sud, ed esplorarne tutti i segreti. Un’esperienza unica,

che in pochi istanti riesce a fare completamente dimenticare di essere

chiusi in una stanza, e proietta invece con il cuore e la fantasia verso l’universo

più affascinante e misterioso.

Duomo

di Santa Maria Assunta

Il Duomo

di Castroreale o Duomo di Santa Maria Assunta, sorge in piazza

Duomo e il prospetto principale si affaccia su piazza Duomo e Corso Umberto

I.

Nella

struttura sono identificabili innumerevoli ricostruzioni, ristrutturazioni,

ampliamenti, restauri, migliorie apportate nel corso dei secoli ma, è

spesso difficile risalire alle cause che hanno determinato tali interventi.

L'edificio è un monumento longevo,

ubicato in un contesto intriso di storia millenaria.

A

parte rari e lievi eventi bellici o imprevedibili incendi di carattere

prettamente locale, la stragrande maggioranza delle calamità che hanno

interessato il centro abitato di Castroreale è

costituita da eventi

sismici che nel corso dei secoli hanno interessato vasti

comprensori o province o zone della Sicilia,

molte volte estese aree dell'Italia

meridionale. Nello scorso millennio nell'isola

sono stati documentati decine di terremoti distruttivi, quello del 22 aprile 1717 ad

esempio, è conosciuto proprio come terremoto di Castroreale,

pertanto navate, absidi, campanili e manufatti per quanto massicci, sono

stati continuamente sottoposti a sollecitazioni e crolli.

Le

fonti non sempre provate e certificate, quasi sempre ad appannaggio di soli

cronisti storici nobiliari o d'istituzioni religiose, limitate

territorialmente, andavano sistematicamente perdute a ogni disastro.

Anche

i vari contagi ed epidemie di peste e colera caratterizzano nel tempo molti

aspetti religiosi e sociali della vita cittadina, eventi che si inseriscono

in un contesto più ampio di quello costituito dalla sola realtà locale.

Per

gli storici locali il titolo di "Chiesa Madre" deriva dalla chiesa

di Gesù e Maria, luogo di culto trecentesco eretto entro le mura

della città col titolo di San Nicolò, sede dell'omonima

"Confraternita di Gesù e Maria".

Sulla

data di avvio dei lavori della sua costruzione gravano molte incertezze per

la mancanza di notizie fondate e documentate, è certamente anteriore al 1400.

Infatti, sulla controfacciata è

incastonata l'arcata absidale a sesto acuto dell'edificio quattrocentesco

originariamente orientato in senso inverso rispetto alla costruzione

seicentesca. Dedicato a Santa

Maria Assunta, fu ricostruito tra la fine del XVII e l'inizio XVIII

secolo su modello della cattedrale

di Messina. Maestranze messinesi sull'impronta e dettami di Giovanni

Angelo Montorsoli, traducono le cappelle marmoree del tempio

peloritano, in un altrettanto splendido esempio, qui realizzato in tufo

locale dalle calde tonalità ambrate.

I

lavori riguardanti il ribaltamento dell'asse abside - prospetto si

collocano a ridosso di due disastrosi terremoti: quello del 25 agosto 1613 conosciuto

come "terremoto di Naso"

che ha interessato l'intera costa settentrionale messinese e il sisma noto

come terremoto

della Calabria del 27 marzo 1638.

Dopo

il terremoto

del Val di Noto del 1693 i lavori di restauro assumono

connotazioni e contaminazioni di stile tardo barocco come la gran parte

delle costruzioni cittadine. Col sisma conosciuto come terremoto

della Calabria meridionale del 1783 tutto il patrimonio

artistico della giurisdizione di Castroreale, compreso il casale di

Barcellona e della vicina Pozzo di Gotto, subisce notevoli danni,

nell'archivio parrocchiale dell'arcipretura del tempo della chiesa

di San Vito per il tragico evento è spesso citata l'espressione

di "violenti, continui e distruttivi tremuoti". In seguito al

terremoto del 1783 molti

abitanti preferirono trasferirsi sulla costa, l'evento dettò l'inizio di

una lenta decadenza del centro aggravata dalla perdita progressiva di

territorio in seguito all'acquisizione dell'autonomia da parte dei comuni di Barcellona

Pozzo di Gotto (1815), Rodì

Milici (1947)

e Terme

Vigliatore (1966).

Il terremoto

della Calabria meridionale del 1894 è documentato, si salvano

dai crolli il pavimento e la meridiana su essa tracciata ma, il resoconto

trascura di dettagliare tutto il resto. In una foto storica del 1903 il

campanile presenta un quarto ordine semidiruto, oggi inesistente, inoltre la crociera e

il presbiterio occupano

volumetricamente il doppio dello spazio absidale attuale, con tamburo

ottagonale e copertura in tegole d'altezza superiore a quella dell'attuale transetto.

La chiesa subisce le gravissime offese del terremoto

di Messina del 1908 che comportano la ricostruzione del nuovo

corpo absidale e del transetto che sono completamente riedificati.

1932,

24 agosto. Consacrazione del tempio ricostruito, rito presieduto dal

delegato Luigi

Bensaia in rappresentanza dell'arcivescovo e archimandrita Angelo

Paino.

Il

sisma del 16 aprile 1978 del Golfo

di Patti procura altri gravi danni che comportano una lunga

chiusura per urgenti lavori di consolidamento seguiti da una radicale opera

di restauro che riconsegnano il duomo alla bellezza originale.

2004,

27 giugno. Nuova consacrazione e dedicazione del tempio, rito presieduto da Giovanni

Marra.

Odierni

eventi filatelici mostrano,

attraverso raccolte di cartoline illustrate,

i mutamenti della fisionomia del monumento nei vari decenni. L'interno del

duomo, anteriormente il sisma del 1908, si presenta con la successione

dell'arco trionfale e quello absidale che racchiude un vasto vano occupato

dall'altare maggiore sovrastato da un esteso dipinto racchiuso in una

fastosa cornice lignea: Assunzione della Vergine, di Antonino

Alberti detto il «Barbalonga», opera perduta a causa del sisma

(quadro documentato nella chiesa di Gesù e Maria). Istantanee

post-terremoto immortalano un tozzo campanile a due ordini sormontato da una

cella campanaria aperta e coronata da una cinta di merli,

per cui si deduce che l'attuale terzo ordine è stato ricostruito a

posteriori, abbandonando l'idea di ripristinare il primitivo quarto ordine

già gravemente compromesso. Altre immagini mostrano un corpo ecclesiale

tronco alle sole navate, dal quale si evince che le attuali aree del

transetto e dell'abside sono state riedificate solo in epoca contemporanea.

PROSPETTO

- Facciata tipica

del manierismo con

decorazioni di stile classico e barocco.

Il lato destro è occupato dalla massiccia mole del campanile che occupa

parzialmente la piccola spianata frontale, sulla sinistra è presente un

poderoso e animato contrafforte.

La facciata è incentrata su un maestoso portale marmoreo,

una breve scalinata consente l'accesso attraverso l'unica porta del prospetto principale. PROSPETTO

- Facciata tipica

del manierismo con

decorazioni di stile classico e barocco.

Il lato destro è occupato dalla massiccia mole del campanile che occupa

parzialmente la piccola spianata frontale, sulla sinistra è presente un

poderoso e animato contrafforte.

La facciata è incentrata su un maestoso portale marmoreo,

una breve scalinata consente l'accesso attraverso l'unica porta del prospetto principale.

La cornice

interna del portale è sormontata da architrave festonato con testa d'angelo

alata. Un fregio centrale

sostenuto da putti reca l'iscrizione "MONSTRA TE ESSE MATREM

MDCCXXV" (1725).

Sotto

l'elaborato cornicione è

incastonata una targa posta sotto il regno di Filippo

IV di Spagna MDCXXXIII (1633).

Colonne ioniche dai capitelli corinzi reggono

un doppio timpano sovrapposto,

la parte aggettante spezzata e simmetrica ad arco. Le sime reggono

due figure femminili col corpo reclinato e lo sguardo rivolto al centro

della facciata.

La fascia

del frontone reca

l'iscrizione "SANCTA MARIA ADVOCATA POPULI CASTRENSIS ORA PRO

NOBIS". All'interno del timpano spezzato una coppia di erme con

volti maschili sostiene una trave con

testa d'angelo scolpita, a sua volta sormontata da timpano ad arco intero

con vasi inghirlandati di frutta posti sugli spioventi. Sopra una targa

riportante la data MDCCLXXVI (1776)

è collocato uno stemma coronato

con putti e

motivi a foglie d'acanto recante

la dicitura "SPES NOSTRA SALVE".

Al centro,

la nicchia con volta a

conchiglia, ospita la statua della Vergine su un basamento d'angeli alati.

Il contrafforte richiama il caratteristico cornicione mistilineo con lobo

centrale sormontato da croce con banderuola, pinnacolo piramidale

sul lato estremo a sinistra.

Nella

controfacciata è incassato l'arco

a sesto acuto dell'antica abside,

chiaro segnale dal quale si evince il ribaltamento degli ambienti altare

maggiore e ingresso principale. Sopra l'arco

a sesto acuto è presente un elaborato stemma raffigurante aquila

reale.

Controfacciata

destra - Fonte

battesimale del 1634 di autore ignoto, collocato dentro una

nicchia con volta a conchiglia, simbolo allegorico del pellegrinaggio inteso

come cammino sacramentale terreno che nel sacramento del battesimo trova

la sua prima tappa. Posto logisticamente all'ingresso del tempio perché

costituisce la "porta" dei Sacramenti che introduce nella comunità.

Manufatto decorato e intarsiato in marmi policromi sormontato dalla

statuetta raffigurante San

Giovanni Battista.

- Accanto

alla seconda colonna, acquasantiera marmorea

opera di Antonello

Gagini commissionata nel 1530 e

consegnata nel 1534.

- Cappella

delle Sante Reliquie con accesso ubicato accanto al primo altare

della navata destra ma, inglobata nel vano terra del campanile. L'ambiente

presenta un altare con paliotto settecentesco

sormontato da Crocifisso in legno policromo della stessa epoca e

una vetrina contenente reliquie dei Santi.

Controfacciata

sinistra - Monumento commemorativo

posteriore al 1869 in

stile neoclassico,

in memoria di Antonino

Donato dei Baroni di Migliardo,

deputato al Parlamento

Siciliano.

- Accanto

alla seconda colonna, acquasantiera marmorea

opera di Sebastiano

Ferrara del 1629,

scolpita ad imitazione di quella del Gagini.

- Altare

dedicato al patrono San

Silvestro Papa, statua in stucco policromo inizi 1900.

NAVATA

CENTRALE - L'impianto

è a croce

latina con ampia navata centrale e copertura a capriate.

L'aula è articolata in tre navate divise da sedici colonne culminanti con

variegati capitelli

corinzi sui quali poggiano e si aprono sette grandi archi

a tutto sesto su ogni lato, lungo le pareti di ciascuna navata

minore sono disposti sei altari e un ingresso laterale. Peculiarità

dell'impianto ecclesiale è la presenza di un cornicione in

pietra locale sulle pareti laterali interne, manufatto sorretto da pilastri

paraste scanalati

con capitelli corinzi atto a formare delle navatelle ad arco poco profonde,

dove sono incassati gli altari minori. Entrambe le composizioni sono

finemente e riccamente decorate con fregi floreali, antropomorfi e

geometrici in rilievo; sui contrafforti sono presenti numerosi vasi

ornamentali e stemmi di casate nobiliari o famiglie illustri. NAVATA

CENTRALE - L'impianto

è a croce

latina con ampia navata centrale e copertura a capriate.

L'aula è articolata in tre navate divise da sedici colonne culminanti con

variegati capitelli

corinzi sui quali poggiano e si aprono sette grandi archi

a tutto sesto su ogni lato, lungo le pareti di ciascuna navata

minore sono disposti sei altari e un ingresso laterale. Peculiarità

dell'impianto ecclesiale è la presenza di un cornicione in

pietra locale sulle pareti laterali interne, manufatto sorretto da pilastri

paraste scanalati

con capitelli corinzi atto a formare delle navatelle ad arco poco profonde,

dove sono incassati gli altari minori. Entrambe le composizioni sono

finemente e riccamente decorate con fregi floreali, antropomorfi e

geometrici in rilievo; sui contrafforti sono presenti numerosi vasi

ornamentali e stemmi di casate nobiliari o famiglie illustri.

In

prossimità delle ultime arcate a ridosso del grande arco del transetto, sul

lato destro è possibile ammirare un pregevole pergamo marmoreo

del 1646,

commissionato dai Giurati di Castroreale sul modello cinquecentesco di Andrea

Calamech documentato nel duomo

di Messina. Al centro dei lati del capitello corinzio sono riprodotti

i volti dei quattro Evangelisti (verosimilmente i volti di eresiarchi: Maometto, Giovanni

Calvino, Martin

Lutero, Zuinglio),

lungo la stele raffinatissimi

motivi floreali e antropomorfi, nei riquadri dell'ottagono della

navicella del pulpito,

scolpite sugli intarsi delle formelle in marmo, le figure della Vergine,

di santi e sante. Nelle immediate vicinanze, su una penisola aggiunta al

pavimento del transetto, è sistemato l'ambone di

moderna fattura. Nella campata diametralmente opposta è collocata la cattedra.

NAVATA

DESTRA - LATO EST

- Prima

campata: Altare della Madonna del Rosario. Sull'altare la pala del

pittore castrense Filippo

Jannelli datata 1655.

Dipinto raffigurante la Madonna

del Rosario ritratta fra San

Domenico, Santa Caterina da Siena, i Santi

Cosma e Damiano e San

Cono Abate.

- Seconda campata: Altare di San Giacomo Maggiore. Sulla mensa è

collocata la statua di San

Giacomo Maggiore attribuita allo scultore carrarese Andrea

Calamech, artista attivo a Messina e

provincia dal 1565 al 1589,

opera proveniente dalla chiesa dell'Annunziata. Trasferita nella chiesa di

San Nicolò nel 1872, fu collocata in questa sede nel 1919.

- Terza

campata: Altare di San Domenico. Costituisce pala d'altare il quadro

centinato su tela suddiviso da cornici dorate, dipinto raffigurante San

Domenico ispirato all'evento miracoloso avvenuto a Soriano

Calabro, con episodi della vita del Predicatore e il Padre

Eterno, opera di un pittore locale del 1622.

Opera proveniente dalla chiesa di San Vito dopo il terremoto del 1908.

- Quarta

campata: Ingresso laterale lato est corrispondente al belvedere di Piazza

delle Aquile. All'ingresso è presente un'acquasantiera in

stile manieristico del 1625,

opera dell'artista genovese Sebastiano

Ferrara.

- Quinta

campata: Altare di Tutti i Santi. Sull'altare campeggia la pala

centinata raffigurante Tutti

i Santi, dipinto su tavola attribuito allo spagnolo Francesco

Roviale e al messinese Jacopo

Vignerio, allievi di Polidoro

da Caravaggio, entrambi artisti documentati a Messina intorno al 1535.

L'elaborata cornice lignea è opera di Giuseppe Parisi del 1722,

opera proveniente dalla chiesa del Santissimo Salvatore.

- Sesta

campata: Altare di San Pietro. Sulla mensa è collocata la statua

marmorea di San

Pietro del 1586,

opera dello scultore manierista Rinaldo

Bonanno, proveniente dalla chiesa di San Pietro.

- Settima

campata: Altare delle Anime del Purgatorio. Sull'altare la pala

raffigurante le Anime Purganti, opera attribuita a Filippo

Jannelli e databile al 1660.

NAVATA

SINISTRA - LATO OVEST

- Prima

campata: Altare della Madonna dei Miracoli. Pala d'altare del pittore Gaspare

Camarda datata 1629 raffigurante

la Madonna

dei Miracoli ritratta fra San

Placido e San

Francesco di Paola.

- Seconda

campata: Altare di Santa Caterina d'Alessandria. Sulla mensa è

collocata la statua raffigurante Santa

Caterina d'Alessandria, lo scanello reca

tre storie del martirio in rilievo. Opera di Antonello

Gagini del 1534,

proveniente dalla chiesa di San Nicolò.

- Terza

campata: Altare della Pietà. Costituisce pala d'altare il quadro

centinato su tela raffigurante la Pietà nel pannello centrale, il Transito

di San Giuseppe e Storie della Passione nei pannelli laterali

e nella predella,

il pannello centrale fu dipinto nel 1603 dall'artista castrense Francesco

Cardillo, artista attivo a Messina nei primi anni del XVII secolo.

-

- Quarta

campata: Ingresso laterale lato ovest. All'ingresso è presente un'acquasantiera in

stile manieristico del 1625,

opera dell'artista genovese Sebastiano

Ferrara.

- Quinta

campata: Altare della Dormitio Virginis. Sull'altare è collocato il

dipinto su tavola dei primi decenni XVI secolo, opera d'artista di cultura

bizantineggiante (Dormitio

Virginis) e un artista formatosi alla bottega di Antonello

da Messina. Nelle cimase sono

riprodotti l'Incoronazione

della Vergine, l'Arcangelo

Gabriele, la Vergine

Annunziata. Dipinto documentato nella chiesa di Gesù e Maria.

- Sesta

campata: Altare di Santa Maria di Gesù. Sulla mensa è collocata la

statua raffigurante Santa Maria di Gesù (1500 - 1501)

dello scultore Antonello

Gagini, opera giovanile proveniente dal convento dell'Ordine

dei frati minori osservanti di Santa Maria del Gesù.

- Settima campata: Altare della Madonna degli Agonizzanti. Sull'altare

è collocato il dipinto su tela raffigurante la Madonna degli

Agonizzanti, opera autografa di Filippo

Jannelli datata 1680.

TRANSETTO

Absidiola

navata destra: Cappella dell'Assunta. Artistico altare con sei

colonne sormontate da cupola sovrastata da aquila, all'interno è collocato

il simulacro raffigurante la Madonna

Assunta, opera di Matteo

Mancuso del 1848,

artista messinese sepolto nello stesso duomo.

-

Transetto destro: Cappella della Vergine e Polittico di San

Nicolò. Sull'altare il polittico raffigurante la Madonna in trono ritratta

tra San

Pietro e San

Nicolò nel registro principale, La Pietà tra San

Girolamo e Sant'Agostino nel

registro superiore, e l'Apostolato (Evangelizzazione)

incompleto nella predella, opera d'ignoto. L'autore è stato definito il

"Maestro del Polittico di Castroreale", attivo a Messina nel 1630.

che attua una fusione di elementi di cultura Antonelliana ed elementi di

cultura lombarda. Opera proveniente dalla chiesa di San Nicolò.

Absidiola

navata sinistra: Cappella del Santissimo Sacramento. Altare

marmoreo con tabernacolo ligneo dedicato al Santissimo

Sacramento proveniente dalla chiesa di Santa Maria dei Martiri

dell'Ordine

benedettino, oggi distrutta. Bellissima opera lignea raffigurante il

prospetto di un tempio con colonne e capitelli. Nei vani laterali le

pregevoli statuette raffiguranti gli apostoli San

Pietro e San

Paolo, il primo identificabile per la chiave, il secondo dai

trascorsi guerrieri per la spada. Nella nicchia centrale è collocato il

tabernacolo. Tre cupole coronano il manufatto dalle estese decorazioni in oro

zecchino che richiamano alla mente la fastosa e grandiosa

tribuna lignea custodita nella vicina chiesa

della Candelora.

-

Transetto sinistro: Cappella della Natività. Sull'altare dedicato alla Natività

di Gesù domina il polittico raffigurante la Natività tra San

Francesco d'Assisi e San

Giovanni Battista nel registro principale, l'Annunciazione riprodotta

nei due tondi, il Padre

Eterno nella lunetta e l'Apostolato nella predella. Autore Giovanni

Filippo Criscuolo e bottega del 1550,

dipinto commissionato da monsignor Ottaviano

Preconio per la chiesa della Santissima Annunziata dell'Ordine

dei frati minori conventuali. Uno dei pannelli della predella,

mancante dal 1731, fu ripristinato da Michele

Panebianco. Trasferito nel 1872 nella chiesa

di Santa Maria degli Angeli fu collocato in questa sede

nell'anno 2000.

ALTARE

MAGGIORE .- L'altare versus populum occupa la parte centrale

del transetto, il paliotto del 1754 eseguito

dall'artista barcellonese Melchiorre

Greco proviene dall'Altare di San Giovanni Battista della chiesa

del Santissimo Salvatore. Sotto l'arcata absidale in posizione più

elevata l'altare maggiore in marmi policromi, ai lati due volute o

riccioli con statue allegoriche della Fede e

della Speranza,

al centro l'elegante tosello o edicola riproducente

un tempietto circolare colonnato sormontato da una artistica corona

marmorea. Il Crocifisso sull'altare è attribuibile al messinese Gerobino

Pilli, artista attivo alla fine del XV e l'inizio del XVI secolo,

opera proveniente dalla chiesa

di Santa Marina.

CORO

- La cantoria o

tribuna intagliata, il prospetto dell'antico organo e

il coro in

legno di noce a doppio ordine di stalli occupano

i tre lati del vano absidale. Il coro, riferisce Gioacchino

di Marzo è opera di Giorgio

Veneto (Georgivs Venetvs), autore tra l'altro della

medesima installazione nella basilica

cattedrale protometropolitana della Santa Vergine Maria Assunta di Messina.

Intagli e statuette della cantoria parzialmente reintegrati e ricollocati

dopo il terremoto del 1908, tra essi spicca la figura centrale

dell'Onnipotente benedicente nell'atto di reggere in mano le sorti del Mondo

e dell'Universo. Tutti e tre gli elementi cantoria, coro, organo concorrono

oltre ad arredare l'abside,

a creare l'insieme della complessa scenografia che costituisce l'intero

altare maggiore.

ORGANO

A CANNE - Anche lo strumento musicale subisce i danni delle calamità,

ricostruito sul modello dell'antica cassa lignea risalente al 1612 ad

opera del maestro organaro Giovanni

Vito Adragna, già rimaneggiato e ampliato nel XIX secolo, subisce le

distruzioni del terremoto del 1908, ad eccezione del prospetto anteriore.

Fino al 1998 il monumentale manufatto era addossato alla controfacciata

occultando l'arco trionfale della costruzione medievale. Pochi

documenti storici scampati alla distruzione permettono di ricostruire lo

strumento con le caratteristiche basilari quali dovevano essere nel 1612,

cioè di uno strumento di base 16' e quindi di potenza sonora notevole ma,

di ampliarlo dotandolo di 2 tastiere e di estensione do1 – fa5 (54 tasti).

PROSPETTO

DI LEVANTE - All'estrema sinistra a sud è presente la mole del

campanile, a destra le mura esterne del transetto e dell'abside. Al centro

un grazioso portale marmoreo, la cornice interna del portale è sormontata

da architrave con testa d'angelo alata. Un fregio centrale reca l'iscrizione

"MONSTRA TE ESSE MATREM" fra festoni di frutta e colombe. Sopra

l'elaborato cornicione è incastonata una targa posta sotto il regno di Filippo

IV di Spagna MDCXXVIII (1628). Colonne doriche dai capitelli

corinzi reggono un timpano spezzato, simmetrico ad arco. Sopra

gli spioventi sono murati stemmi con aquile dalle ali dispiegate, due volute

simmetriche fanno ala ad una mensola incassata dove poggia, protetta da una

nicchia spartana, una Vergine Coronata orante poggiante sulle teste di tre

putti alati e una mezzaluna, identificabile con l'Immacolata

Concezione. PROSPETTO

DI LEVANTE - All'estrema sinistra a sud è presente la mole del

campanile, a destra le mura esterne del transetto e dell'abside. Al centro

un grazioso portale marmoreo, la cornice interna del portale è sormontata

da architrave con testa d'angelo alata. Un fregio centrale reca l'iscrizione

"MONSTRA TE ESSE MATREM" fra festoni di frutta e colombe. Sopra

l'elaborato cornicione è incastonata una targa posta sotto il regno di Filippo

IV di Spagna MDCXXVIII (1628). Colonne doriche dai capitelli

corinzi reggono un timpano spezzato, simmetrico ad arco. Sopra

gli spioventi sono murati stemmi con aquile dalle ali dispiegate, due volute

simmetriche fanno ala ad una mensola incassata dove poggia, protetta da una

nicchia spartana, una Vergine Coronata orante poggiante sulle teste di tre

putti alati e una mezzaluna, identificabile con l'Immacolata

Concezione.

Incastonate

nella parete alcune targhe munifiche, i memoriali dei due ultimi conflitti

mondiali, teste di putti e la targa del 1639 di

Filippo IV di Spagna elogiante i Giurati Castrensi, quest'ultima sormontata

dai resti di tre meravigliose aquile marmoree scampate ai rovinosi

terremoti.

PROSPETTO

DI PONENTE - Rampe simmetriche di scale contraddistinguono la facciata

ovest causa dislivello naturale, consentono l'accesso attraverso un elegante

portale ad arco in tufo. Un altissimo contrafforte sostiene la parete

laterale in prossimità del transetto.

CRIPTA

- Una scalinata marmorea ubicata nel braccio destro del transetto

conduce alla cripta,

una serie di ambienti costituiti da stanze e cunicoli. I locali ricavati in

corrispondenza della crociera e della navata centrale ospitavano un

complesso di cisterne, botole, colatoi utilizzati per il trattamento e la

corretta conservazione dei cadaveri. Un corridoio ha sbocco esterno sul

piano stradale collocato sotto l'ingresso laterale sinistro.

MERIDIANA

- Sul seicentesco pavimento marmoreo è tracciata una tra le meridiane delle

otto esistenti in Sicilia, l'unica funzionante della città metropolitana di

Messina, realizzata nel 1854 dal

professore Nicola

Perroni Basquez docente di lettere classiche. Non un astronomo o

un matematico ma,

un professore di lettere

antiche appassionato di astronomia.

Non è un caso isolato, la meridiana di Santa

Maria degli Angeli di Roma fu

realizzata dal Francesco

Bianchini, avvocato e studioso di matematica ed astronomia.

La

linea meridiana parte dalla seconda colonna della navata sinistra entrando

dall'ingresso principale e corre trasversalmente lungo il pavimento fino a

interessare la mezzeria della navata centrale, indicando la direzione Sud -

Nord del meridiano terrestre del luogo. Non i rovinosi terremoti precedenti,

quelli del 1894,

del 1908 e

del 1978 hanno

danneggiato la meridiana che

è giunta a noi quasi del tutto integra. La Sicilia può vantare su tutte le

regioni italiane il primato per il numero di meridiane a camera

oscura realizzate. La sua presenza testimonia il fervore

culturale di una comunità che primeggiava con quella di Messina dove vivaci

intelletti come Francesco

Maurolico e Antonio

Maria Jaci, contribuirono nel XVIII e XIX secolo all'affermarsi delle

scienze e dell'astronomia.

L'elenco

dei siti ospitanti le installazioni di meridiane a camera oscura: la cattedrale

di Maria Santissima Annunziata di Acireale,

la Scuola Tecnica Regia di Caltanissetta,

la chiesa dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo di Castiglione

di Sicilia, il duomo di Santa Maria Assunta di Castroreale,

la chiesa di

San Nicolò l'Arena di Catania,

la basilica

cattedrale protometropolitana della Santa Vergine Maria Assunta di Messina,

il duomo di

San Giorgio di Modica,

la cattedrale

metropolitana della Santa Vergine Maria Assunta di Palermo.

SACRESTIA

-

?, Fonte, antica vasca lustrale, manufatto verosimilmente

dismesso da ambiente arabo o ebreo e proveniente dalla sacrestia della

Chiesa della

Candelora.

-

?, San Michele Arcangelo, dipinto d'autore anonimo ispirato

all'opera di Guido

Reni, proveniente dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie del

convento dell'Ordine

dei frati minori cappuccini.

-

XVII secolo, Bottega di Nazaret, dipinto d'autore anonimo

proveniente dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie del convento dell'Ordine

dei frati minori cappuccini.

-

XVI secolo, Ottaviano Preconio, ritratto dell'arcivescovo, opera

proveniente dal monastero

di Santa Maria degli Angeli.

-

?. Ciclo, dipinti raffiguranti i ritratti dei preti della chiesa

di San Filippo Neri.

-

?. Ciclo, dipinti su tela provenienti dalle raccolte della Pinacoteca

di Santa Maria degli Angeli.

Quasi

tutte opere provenienti da altri luoghi di culto sono state esposte presso

le istituzioni museali cittadine, alcune sono state in deposito o prestate

per mostre tematiche al Museo

regionale di Messina.

Chiesa

di Sant'Agata

La chiesa

di Sant'Agata Vergine e Martire, sorge assieme alla chiesa di Santa Marina

nella parte bassa del comune di Castroreale.

Non

è nota l'epoca della fondazione della chiesa di Sant'Agata, il cui culto a

Castroreale introdotto quasi certamente durante la dominazione spagnola ma,

sicuramente esistente già nei primi anni del XV

secolo, quando l'omonima confraternita commissionò la bella

tavola che raffigura la santa tra dodici storie del martirio, oggi

conservata nel museo pinacoteca parrocchiale allestito nella chiesa

di Santa Maria degli Angeli.

-

1717, 22

aprile. Terremoto con

effetti distruttivi in città e nell'immediato circondario. L'evento

determina lavori di consolidamento delle strutture.

-

1854, Il

concorso di popolo al primo corteo processionale del Crocifisso determinò

la trasformazione del luogo di culto. L'icona custodita nella profonda

cappella della parete destra, fu collocata sull'altare maggiore. L'ambiente

temporaneamente murato, oggi presenta la luce con visione sul primitivo

alloggiamento. L'arcata ospita la Madonna del Naccherino.

Per

le opere statuarie custodite, la chiesa costituisce un piccolo museo ove è

rappresentato il genio del rinascimento

siciliano e ben quattro artisti di elevata statura artistica.

Nella controfacciata è

ricavato il coro con

organo di Michele Polizzi di Modica del

1907. Nel sottocoro è presente un'acquasantiera marmorea del XVII

secolo incassata alla parete, opera di Sebastiano Ferrara.

all'interno

è collocato il gruppo marmoreo dell'Annunciazione, squisita opera

realizzata da Antonello

Gagini nel 1519,

tra le poche firmate dall'artista, e il simulacro in cartapesta del

Santissimo Crocifisso risalente al XVII secolo. L'immagine è oggetto

della tradizione religiosa del Cristo Lungo (U Signuri Longu).

Essa viene fissata su di un palo lungo circa 13 metri che viene poi

assicurato tramite un pesante canapo e inalberato (per mezzo di un

complicato gioco di lunghe pertiche munite di forcine maneggiate dai maestri

di forcina) su una vara lignea, del peso di tre quintali circa, la

quale viene poi trasportata a spalla per le vie strette e in pendenza del

paese. La croce inalberata svetta su tutti gli edifici a eccezione della

torre campanaria della chiesa del Santissimo Salvatore e del Duomo.

Il

simulacro è portato in processione tre volte l'anno: durante la settimana

santa e nel mese di agosto nei giorni del 23 e 25. In quest'ultima occasione

si commemora il miracolo della liberazione della cittadina dal colera

nell'anno 1854.

Chiesa

della Candelora

Risalente

alla fine del secolo XIV era probabilmente la cappella del castello di

Federico II d’Aragona. Rimaneggiata in epoche successive è caratterizzata

da una cupoletta emisferica di influenza araba che sormonta l’abside e da

un portale costruito tra la fine del ‘400 e i primi del ‘500.

Questo

tempio fino alla fine del 1800 era ricco di pregevoli opere lignee, di

quadri e pale d’altare dipinti su tavola e su tela, statue in stucco e

carta pesta. Inoltre aveva un bellissimo pavimento maiolicato del

sei/settecento. I danni provocati dal terremoto del 1908 furono notevoli e

la chiesa fu solo parzialmente sistemata. Il restauro è avvenuto nel 2003 e

la chiesa è stata riaperta al culto l’8 giugno dello stesso anno.

Il

fiore all’occhiello del tempio è sicuramente la grandiosa Tribuna di

legno riccamente intagliata e indorata d’oro zecchino, architettata a

forma di tempio, della prima metà del XVII secolo, attribuita a

Giovanni Siracusano. Nell’edicola centrale tra sei angeli musici vi è la

madonna in atto di presentare il Bambino Gesù al Tempio.

Nella

Tribuna vi sono due coppie di colonne dove si trovano sei tavolette

raffiguranti la storia e la devozione a Maria e il culto delle candele

benedette. Sui quattro altari si trovano la statua di San Tommaso del 1606;

la statua di Santa Maria di Loreto di Francesco Antonio Molinaro del sec.

XVII; la statua di San Liberale Vescovo del 1607; la statua di San Guiovanni

Battista di Andrea Calamech del 1568. All’interno si trovano dipinti

raffiguranti la Madonna dell’Idria del XVII secolo; la Strage degli

Innocenti di Frate Simpliciano da Palermo del XVI secolo, La Natività della

Vergine Maria di Giuseppe Bonfiglio del 1611 e la Madonna delle Grazie tra

S.Antonio e S.Diego dei primi del secolo XIX.

Chiesa

del Santissimo Salvatore

La

Chiesa del SS Salvatore sorse probabilmente verso la fine del sec.XV, nel

cuore del quartiere ebraico o Giudecca, e fu ingrandita ed ornata di stucchi

barocchi negli ultimi anni del sec. XVII.

Il

portale archiacuto sulla facciata è l'elemento architettonico più notevole

dell'assetto originario della chiesa. Il

portale archiacuto sulla facciata è l'elemento architettonico più notevole

dell'assetto originario della chiesa.

La

chiesa e la torre campanaria sono state semidistrutte dal terremoto del 1978

e durante i lavori di consolidamento è stato rinvenuto dal rivestimento

tardo seicentesco, un brano della decorazione lapidea cinquecentesca di uno

degli altari della parete destra.

L'interno

ornato da stucchi barocchi, custodisce un pregevole altare marmoreo del

messinese Antonino

Amato.

Accanto

alla chiesa, ma da essa staccata, si innalza un campanile a forma di torre

quadrata costruita nel 1560.

Chiesa

di Santa Maria del Gesù e annesso convento francescano

La

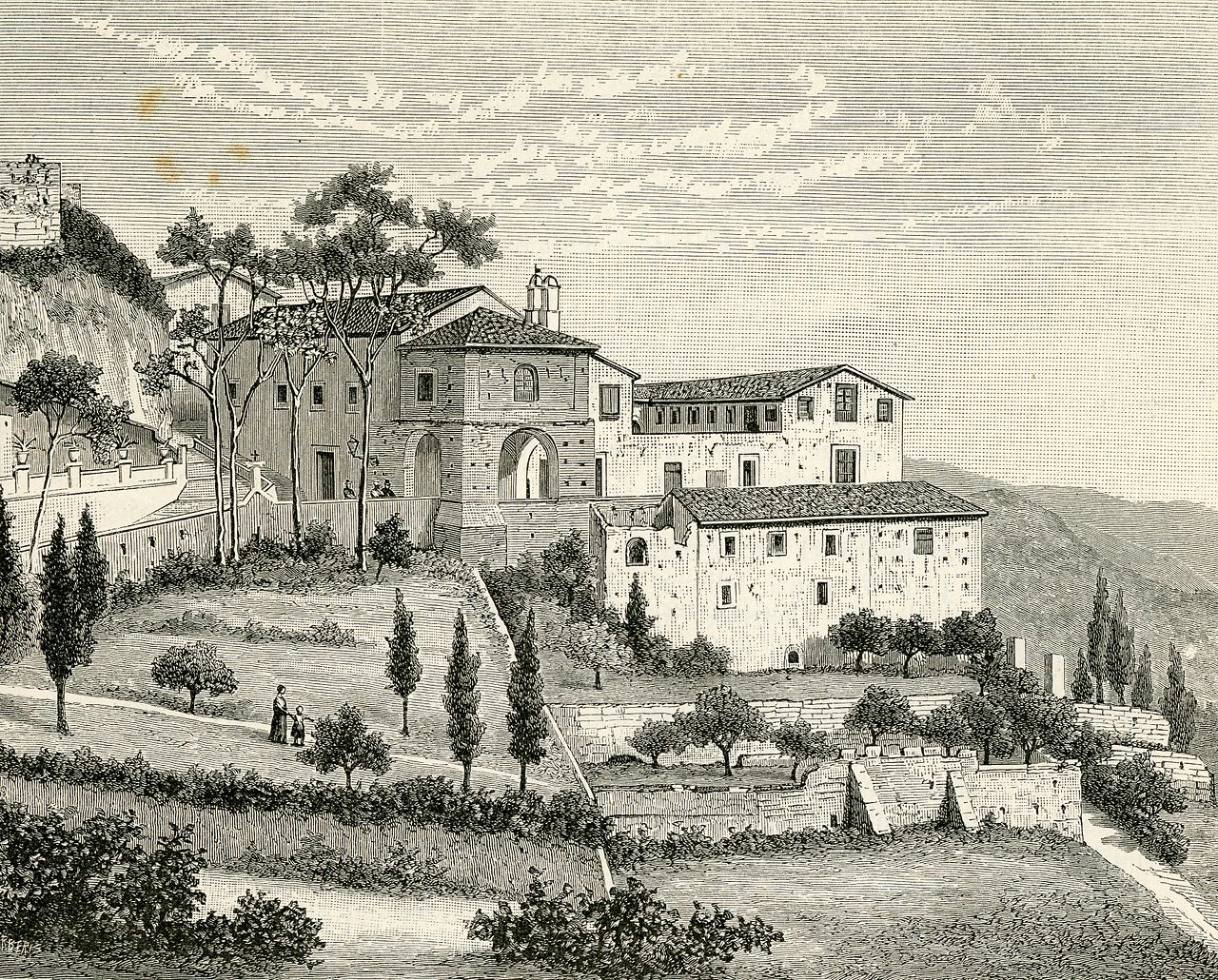

Chiesa e l’annesso Convento Francescano dei Frati Minori Osservanti la cui

fondazione si fa risalire al 1424 alla predicazione del beato Matteo

d’Agrigento 1424, uno dei compagni di Bernardino da Siena, è situata ai

piedi di una collinetta poco distante dalla città.

Nel

1866 con le leggi di confisca la Chiesa e il Convento passarono al Demanio

Comunale e il terreno adiacente fu usato per la costruzione del nuovo

cimitero.

Davanti

alla chiesa vi è un portico a tre arcate, sostenuto da due colonne, di

costruzione settecentesca; a sinistra si conserva l’antica Cappella della

famiglia Rosso con un portale di tipo durazzesco, risalente alla fine del

sec. XV. Rimangono i pilastri di pietra intagliata del portico laterale che

è adibito a colombario mortuario.

Il

portale della Chiesa è di tipo gotico–catalano; l’interno si presenta

ad unica navata con otto altari laterali ed uno maggiore.

Molte

delle opere in essa custodite si trovano oggi esposte nel Museo Civico; tra

le più importanti: il sarcofago di Geronimo Rosso di Antonello Gagini

(1506) ed il Ciborio ligneo della fine del XVII secolo. Altre opere, quali

la Statua della Madonna col Bambino, di fattura gaginiana, sono state

trasferite al Duomo di Castroreale

Chiesa

di Santa Maria delle Grazie e annesso convento dell'Ordine

dei frati minori cappuccini

La

storia della chiesa ha inizio nel 1566, anche se la sua edificazione avvenne

nel 1618.

E'

infatti nel 1566 che nella contrada Fondacarso sorge il primo convento dei

Cappuccini, vicino al torrente Longano, in una valle non molto salubre. A

causa di questo, le condizioni dei frati erano poco agevoli per cui i

castrensi, affezionati e devoti ai fraticelli di San Francesco decisero di

costruire un convento entro le mura della città. E'

infatti nel 1566 che nella contrada Fondacarso sorge il primo convento dei

Cappuccini, vicino al torrente Longano, in una valle non molto salubre. A

causa di questo, le condizioni dei frati erano poco agevoli per cui i

castrensi, affezionati e devoti ai fraticelli di San Francesco decisero di

costruire un convento entro le mura della città.

Dopo

il terremoto del 1616 che arrecò numerosi danni a quel convento, si scelse

il luogo e l'8 settembre del 1625 i frati presero dimora del nuovo luogo

sacro.

Accanto

sorse la chiesa che fu dedicata a Santa Maria delle Grazie, composta da una

sola navata, di stile molto semplice. Sull'Altare Maggiore si trovava una

tela dipinta ad olio raffigurante la Madonna degli Angeli con San Francesco

e Santa Chiara del sec.XVI attribuita al pittore Scipione Pulzone da Gaeta,

oggi esposta al Museo Civico. Anche questo convento a causa delle leggi

eversive del 1866 fu abbandonato dai frati e consegnato al Comune, che lo

adibì ad ospedale.

Nel

1933 fu dato alla Congregazione dei Padri Redentoristi che rimasero fino al

1993. Oggi la chiesa è aperta al culto ogni anno solo l'8 settembre per

celebrare la Natività di Maria Santissima, festa a cui erano devoti i frati

Cappuccini e che è rimasta viva nella tradizione religiosa locale.

Chiesa

di Santa Marina

La

Chiesa di Santa Marina, il cui assetto attuale risale agli inizi del secolo

XVI, fu costruita forse nel periodo svevo.

Essa

ripropone soluzioni ed elementi di gusto romanico e ingloba strutture

appartenenti al sistema fortificatorio della città, come la torre nella

quale è stata inserita la cappella dedicata a S. Lorenzo, concessa nel XVII

secolo alla famiglia Muscianisi dei Baroni di Centineo.

La

cappella contiene ancora il suo apparato decorativo in marmi policromi del

sesto decennio del seicento. Un esempio di barocco locale è la cappella

della Consolazione, decorata nel 1678 con stucchi di tale "mastro

Isidoro" e con affreschi da Filippo Jannelli.

La

chiesa custodiva importanti opere di pittura, oggi conservate nel Museo

Parrocchiale, quali una Croce dipinta del '300/'400, un Trittico fiammingo

del 1544/1545 e una Tavola raffigurante S. Lorenzo e storie del martirio di

frate Simpliciano da Palermo.

Sull'altare

maggiore oggi è stata ricollocata la Tavola raffigurante Lo Spasimo;

dipinta nella seconda metà del sec. XVI da un seguace del napoletano

Deodato Guinaccia.

Chiesa

di Santa Maria degli Angeli e monastero

di Santa Maria degli Angeli retto dalle Clarisse

La

Chiesa di S. Maria degli Angeli è stata edificata nel 1566 dal castrense

Mons. Ottaviano Preconio, arcivescovo di Palermo. La

Chiesa di S. Maria degli Angeli è stata edificata nel 1566 dal castrense

Mons. Ottaviano Preconio, arcivescovo di Palermo.

Accanto

alla chiesa fu costruito un monastero di suore di clausura che osservavano

la regola di Santa Chiara. Il monastero sorse nel cuore del quartiere

ebraico, probabilmente utilizzando edifici appartenenti alla comunità

ebraica, quali la sinagoga.

Nel

1860 la chiesa fu restaurata ed abbellita con stucchi. Sull'altare centrale

si trovava una bella tela con i Santi Fondatori dell'Ordine: la

"Madonna degli Angeli fra i SS. Francesco e Chiara" del sec. XVI.

In seguito alle leggi del 1866 la Chiesa e il Monastero furono incamerati

dal Demanio e successivamente, agli inizi del 1900 ceduti alle suore del

Buon Pastore che rimasero per pochi anni.

Nel

XX sec. l'edificio del Monastero fu adibito ad usi scolastici dopo aver

subito trasformazioni quali la distruzione del chiostro e del portale

quattrocentesco. Nel

XX sec. l'edificio del Monastero fu adibito ad usi scolastici dopo aver

subito trasformazioni quali la distruzione del chiostro e del portale

quattrocentesco.

Negli

anni '70 si pensò di istituire una Pinacoteca castrense e si scelse come

sede questa Chiesa ormai non più aperta al culto, per la sua ubicazione

centrale e per il suo migliore stato di conservazione. Ma il terremoto del

1978 fece si che l'edificio fosse utilizzato come deposito per le molte

opere provenienti dalle chiese danneggiate o distrutte.

Solo

dopo l'apertura del Museo Civico nei locali dell'ex Oratorio dei PP.

Filippini, la chiesa S. Maria degli Angeli potè essere adibita a Pinacoteca

consentendo l'esposizione di numerose opere. In seguito alla

ristrutturazione di alcune chiese, molte di queste opere sono state

collocate in esse.

Dal 20 agosto 2005 la chiesa è stata adibita a

"Museo Parrocchiale degli Arredi Sacri".

Architetture

civili e militari Architetture

civili e militari

CASTELLO

DI CASTROREALE O TORRE DI FEDERICO II - Il Castello di Castroreale ha

una storia articolata in varie fasi. Il primo nucleo della fortificazione

certamente può essere fatto risalire al periodo normanno, probabilmente in

età sveva.

Inizialmente

si trattava di una semplice fortificazione che serviva per avvistare la

presenza di nemici nei territori circostanti, poi nel corso dei secoli si

andarono aggiungendo altre costruzioni per accogliere non solo i soldati e

le loro famiglie ma anche i contadini della zona, le provviste e molto altro

ancora.

Sulla

torre più alta, quella che è conosciuta con il nome di Torre di

Federico II, c'è un'iscrizione che data la sua edificazione al 1537 ma non

è chiaro se faccia riferimento esclusivamente a questa parte oppure

all'intera costruzione: secondo le fonti storiche Federico II sovvenzionò

la costruzione del forte per ringrazia la popolazione della fedeltà

dimostrata.

Nel

corso dei secoli, poi, il castello fu al centro di alcune vicende molto

importanti come nel Cinquecento quando gli abitanti del luogo, asserragliati

all'interno di esso, resistettero all'assedio degli spagnoli.

In

epoca garibaldina, invece, il castello fu trasformato in prigione.

Un

tempo la struttura complessiva del castello di Castroreale doveva essere

molto imponente e comprendere diverse zone, tutte racchiuse all'interno

delle mura medievali. Oggi, invece, restano solo pochi ruderi e in

particolare proprio la Torre di Federico II che è una costruzione

a pianta circolare alta circa 9 metri. Al suo interno è suddivisa su due

piani, ha delle mura molto spesse che raggiungono quasi i due metri e sono

state realizzate con laterizi e pietrame d'arenaria.

L'ingresso

della torre è singolare perché avviene attraverso una porta caratterizzata

da un arco ad ogiva che si trova al primo piano e alla quale si accede

percorrendo due rampe di scale. All'interno di questo primo piano c'è una

sola finestra con una grata in ferro mentre il soffitto ha una volta a

crociera. Con una seconda rampa di scale, poi, si accede al piano inferiore

che ha una volta emisferica e una finestra rettangolare, anch'essa dotata di

grata.

ARCO

MONUMENTALE - Rudere di primitiva sinagoga ubicato

alle spalle del Monte di Pietà, testimonianza della comunità ebraica

locale. Insieme al quartiere della Giudecca, via

della Giudecca, via della Moschita (già via degli Uffici e

oggi intitolata a Guglielmo Siracusa, corruzione o improprio richiamo a moschea araba),

retaggio architettonico e antica toponomastica riferiti

approssimativamente al territorio della giurisdizione parrocchiale della

chiesa del Santissimo Salvatore, con particolare riferimento all'antico

aggregato francescano delle clarisse di

Santa Maria degli Angeli.

MONTE

DI PIETA' - All'istituzione è associata la Confraternita di San

Leone, detta degli «Azzurri» o del «Monte di pietà», in seguito fusa

con la Confraternita del Santissimo Sacramento attestata presso la

chiesa madre.

PORTA

RAINIERI - varco d'accesso posto a tramontana.

Uno dei quattro varchi d'accesso documentati assieme alla Porta delle

Legna, Porta del Castello, Porta di Cristino.

PALAZZO PECULIO - sede degli uffici comunali.

- Fonte

- https://it.wikipedia.org

|