|

La

cittadina è sita su un monte tra gli 850 e i 1100 metri sul livello del

mare, nei boscosi monti Nebrodi,

ricchi di selvaggina e famosi fin dall'antichità.

La

cittadina, detta anche la "Sella dei Nebrodi" per la

particolare conformazione, si trova a metà strada tra Palermo e Messina.

Gli

studi non hanno ancora chiarito le origini di Mistretta. Certo è che l'area

era già abitata nell'età protostorica, come dimostra il ritrovamento di un

ripostiglio dell'età del bronzo finale avvenuto alla fine del XIX secolo e

dal quale Paolo

Orsi riuscì ad

acquistare una cuspide di lancia conservata a Siracusa nel museo

archeologico regionale a

lui intitolato. Sempre riferibile all'età protostorica è una oinochoe

geometrica conservata

nel locale museo "Ortolani" appartenente allo stile di Polizzello. Materiali ascrivibili alla presenza greca compaiono a partire dal VI

secolo a.C., periodo in cui l'area incominciò a essere di passaggio per i calcidesi in

movimento tra Zancle, Pizzo

Cilona e Himera.

Non

è chiaro quale fosse il nome di Mistretta tra V e III secolo a.C. A partire

da Adolf Holm nacque una disputa riguardante ciò. Si è sempre ritenuto che

a Mistretta fossero riferibili sia il toponimo Mytistraton sia

quello Amestratos, ma presunti rinvenimenti di monete

mytistratine nell'area del monte Castellazzo di Marianopoli fecero pensare

che il primo dei due toponimi potesse appartenere a quel sito, cosa non

ancora accertata. La sconosciuta Mytistraton, dotata della facoltà di

battere moneta, secondo il racconto di Polibio, ereditato da Filino di

Agrigento, si ribellò alla conquista romana e venne assediata tra il 263 e

il 258 per ben tre volte, prima sotto i consoli Ottacilo e Valerio e

poi, con successo, da parte dei consoli Attilio

Calatino e Caio

Sulpizio.

Certo

è che nel III secolo a.C., la città antica sorgente dove ora è Mistretta,

facente parte del gruppo di civitates decumanae col nome di

Amestratos, batteva moneta (si conoscono due emissioni in bronzo, di cui una

con l'iscrizione ΛΕΥ ΑΜΗΣΤΡΑΤΙΝΩΝ),

ebbe un certo sviluppo e probabilmente il suo nome è identificabile alla

riga 113 della lista dei theorodokoi di Delfi. Fece parte di una symmachia

insieme con le città di Halaesa, Kalè Aktè e Herbita con le quali

sconfisse i pirati provenienti dalle Eolie. Fu inoltre attraversata dalla

strada romana Halaesa-Agyrion-Katane, che, distaccandosi dalla Valeria,

giungeva sulla costa ionica siciliana, divenendo punto di riferimento

imprescindibile per chi viaggiava tra il cuore della Sicilia e il Tirreno.

Silio

Italico nel suo

poema storico in versi "Punica" ci presenta Mistretta come un

centro che forniva ai romani oltre al grano anche soldati ben addestrati.

Tracce storiche inerenti alla città di Mistretta si trovano nelle

"Verrine" di Cicerone in

cui si narra dei soprusi commessi dal governatore Caio

Verre in varie città

siciliane, tra le quali anche Amestratos, che condivideva con Calacte decime

esose che venivano depositate nel locale tempio di Venere sotto protezione

del servo Bariobale. A partire dall'età imperiale le fonti citano di rado

Amestratos, che verrà comunque continuata a essere abitata e produttiva

come può testimoniare la villa del III sec. d.C. ritrovata in contrada

Vocante. Testimonianze paleocristiana sono presenti in contrada Francavilla,

dove piccole catacombe sono impiantate all'interno di megaliti

quarzarenitici. Risalenti all'età bizantina sono una necropoli ritrovata in

contrada Santa Maria La Scala e alcuni rinvenimenti sul monte del castello.

Dopo

la caduta dell'impero, Mistretta divenne preda dei Vandali,

invasa poi dai Goti e

infine ritorna ai domini imperiali con Bizantini che conquistarono l'intera

Sicilia nel 535

d.C. In questo

periodo, Mistretta dovette sostenere una forte fiscalizzazione e il suo

territorio fu in seguito sottoposto a ruberie e saccheggi da parte islamica.

Gli Arabi dominarono

il paese tra l'827 e

il 1070 e

ristrutturarono il Castello bizantino edificato nel punto più alto della

città. Dopo il dominio dell'impero romano d'oriente, la conquista dei

musulmani, guidati da Ibrahim

Ibn Ahmed, rappresenta

un momento di incontro con le culture e le economie del Nord Africa; vi

erano, tra gli invasori, mercanti e coltivatori che introdussero la

coltivazione del dattero e numerosi palmeti. Dal punto di vista religioso

veniva garantita la libertà di culto, a coloro che non volevano convertirsi

all'islam, con il pagamento di una imposta. Per ciò che concerne gli

aspetti sociali e politici e l'introduzione di nuove tecniche costruttive in

edilizia o l'introduzione di nuove colture e tecniche di coltivazione, la

presenza araba ha arricchito ulteriormente la cittadina mistrettese.

Alla

dominazione araba succedette quella normanna durante

la quale il castello fu ulteriormente ampliato. Con i Normanni,

i grandi latifondi, smembrati dagli Arabi,

si ricostituirono e si rafforzò ancora di più il baronaggio. Il re

normanno Ruggero I

d'Altavilla, nel 1101, donò

Mistretta con le sue chiese, i suoi splendori e con tutto il suo territorio

al fratello Roberto, Abate della Santissima

Trinità in Mileto

Calabro e dall'atto

di donazione si possono ricavare notizie storiche sul paese che in quel

periodo si stava ampliando lungo le falde del monte su cui sorgeva il

castello arabo-normanno ed entro le mura di difesa di cui resti sono

visibili nel Vico Torrione e lungo la Strada Numea dove si apre la Porta

Palermo, una delle due antiche porte della città.

Oltre

all'insediamento urbano circondato dalle mura, vi erano numerosi bagli,

aggregati sociali e produttivi circondati da orti, ed è proprio dagli

antichi bagli che hanno avuto origine i quartieri medioevali di Mistretta

ricalcati ancora nel tessuto urbano del centro storico. Il castello è più

volte al centro di operazioni militari, come nel 1082,

quando Giordano,

figlio illegittimo di Ruggero, approfittando dell'assenza del padre recatosi

nelle Calabrie,

tenta con la complicità dei suoi cortigiani di usurpare il potere,

insediandosi stabilmente al governo della Sicilia, o ai tempi di Guglielmo

il Malo, quando Matteo

Bonello, ricevuta nel

1160 l'investitura della città, si fa promotore di una cospirazione contro

il monarca, che diede i risultati sperati (ebbe come unico effetto

l'uccisione del ministro Maione

di Bari).

La

città fu insignita da Federico

II di Svevia del titolo di "Città imperiale", l'imperatore procede a una

serrata lotta contro i briganti musulmani in tutta la Sicilia, sradicando

totalmente ogni resistenza. Mistretta fu successivamente infeudata a Federico

d'Antiochia e quindi a

suo figlio Corrado.

Fu in questo periodo che nacque lo stemma

della città raffigurante

un'aquila, stemma degli Hohenstaufen nel

Regno di Sicilia.

Finita

la dominazione sveva, vi fu l'occupazione angioina. Carlo

I d'Angiò importò

in Sicilia il feudalesimo danneggiando l'economia di molti importanti

centri, tra cui Mistretta che fondava la sua prosperità sull'agricoltura e

sul commercio. La città di Mistretta insorse e, nel 1282,

i cittadini di Mistretta si unirono alla rivolta dei Vespri

siciliani. Per il gran

contributo apportato nella lotta contro i francesi, la città fu inserita

tra quelle demaniali ed accolta nel Parlamento del Regno di Sicilia con

capitale Palermo,

sotto gli Aragonesi.

Nel 1447,

re Alfonso d'Aragona, sancì la demanialità di Mistretta ed i suoi Casali

e, nel consentire al ceto artigiano di entrare a far parte del governo della

città, creò i presupposti affinché, nel XVI

secolo, la città si

arricchisse di numerosi monumenti religiosi e civili. Notevoli testimonianze

del Cinquecento,

fase storica di splendore per Mistretta, ci sono date dalla magnificenza dei

lavori con i quali gli scalpellini del paese arricchirono la Chiesa Madre,

aggiungendoli ai raffinatissimi interventi dei Gagini. Di questo periodo è

pure la fondazione dell'Ospedale e della "Casa dei Pellegrini",

edifici ancora esistenti con le loro originarie caratteristiche. La città,

tuttavia, mentre si arricchiva di arte (il barocco,

le chiese, i palazzi, tele, sculture, …), subiva la stessa sorte del resto

della Sicilia, la perdita del peso politico, dominata dai re

di Castiglia.

Il

Settecento fu anch'esso periodo di benessere per i mistrettesi, per la

crescita economica dovuta all'esportazione di prodotti agricoli ed allo

sfruttamento dei boschi comunali. Mistretta diviene quindi importante centro

commerciale e sede d'uffici e magazzini che consentivano una efficiente

lavorazione e commercializzazione dei prodotti. A questa ricchezza

corrisponde l'affermarsi di una ricca borghesia che, grazie alle proprie

commesse, consentì il fiorire di una serie di attività artigianali per la

lavorazione del ferro e del legno. Questa ricca classe sociale provvide a

far edificare palazzi signorili e urbanizzò l'area di proprietà della

chiesa di Santa

Caterina d'Alessandria ai

confini del bosco che sovrasta la cittadina.

Nel 1713 (Trattato

di Utrecht), la Spagna cedette

i suoi possedimenti in Italia all'Austria,

ma il principe Vittorio

Amedeo di Savoia cui

spettava la Sicilia la barattò in cambio della Sardegna e

l'isola passò a Carlo

VII di Baviera e più

tardi a Carlo III di

Borbone; per i mistrettesi e tutti i siciliani iniziava la dominazione

borbonica.

Sotto

i Borbone,

assunse un ruolo ancora più centrale in quanto elevata nel 1812 a capoluogo

dell'omonimo distretto. La borghesia locale si preoccupò di abbellire a

ampliare la città e durante l'Ottocento furono

costruiti palazzi, fu messo in opera un poderoso riassetto urbanistico,

culminante con l'apertura del corso Libertà nel 1848, furono abbellite le

chiese con numerose opere d'arte, fu aperta la biblioteca comunale. La città

riacquistò così l'antica importanza e divenne il punto di riferimento

commerciale e culturale per tutti i centri vicini.

Il

malcontento diffusosi a Mistretta presso la nascente classe media costituita

da professionisti, artigiani e massari, che sfociò nella rivolta di San

Sebastiano del 1859, fecero sì che la cittadina mistrettese fosse tra le

prime ad insorgere contro i borboni dopo Palermo nel 1860,

contribuendo alla causa dell'unità

d'Italia.

Successivamente Mistretta subì le vicende di tutta la Sicilia nell'Italia

post-unitaria fino ai giorni nostri. Nel 1860 fu soppresso l'omonimo distretto

amministrativo, immediatamente sostituito però dall'ente analogo del Circondario

di Mistretta, governato dal Sottoprefetto.

All'inizio

del ‘900 la Sicilia aveva quasi del tutto consumato l'immagine forte che

il secolo appena concluso le aveva permesso di costruire e consegnare, la

sua storia regionale superava in varietà e prestigio quella delle altre

regioni. Mistretta, come molte altre città sicule in quel periodo, aveva

raggiunto l'apice del suo splendore economico, artigianale, artistico e

culturale, ma dietro ai palazzi nobiliari, ai circoli culturali, alle fiere,

alle feste di paese, si nascondevano le sorti infauste che hanno segnato le

vicende di numerose cittadine della Sicilia. Il 31 ottobre del 1967 il

centro nebroideo, unitamente ai comuni di Capizzi e Nicosia,

fu colpito da un sisma di magnitudo 5.6 sulla scala

Richter, evento che

provocò il danneggiamento di edifici storici, nonché il crollo di parte

della chiesa dedicata al patrono san

Sebastiano, resa

inagibile e riaperta al culto solo nel 1994.

Non si registrarono né morti né feriti, tuttavia fu necessario dislocare

diversi nuclei familiari dai quartieri maggiormente colpiti. Sebbene il

sisma possa considerarsi di secondario interesse se paragonato a catastrofi

naturali sia posteriori quanto anteriori, il fenomeno ebbe un impatto

notevole sulla vita cittadina di Mistretta, poiché incentivò l'abbandono

di parte del centro storico del paese.

La

cittadina ha seguito il destino di gran parte dei centri di montagna

siciliani nel Novecento,

ha subito i colpi inferti dalla disoccupazione fino allo spopolamento per

emigrazione (dai 20 000 abitanti dell'Ottocento, poi circa 5.000),

subisce la fuga dei più giovani che per motivi di studio o per cercare

nuove opportunità lasciano il centro nebroideo, vede scomparire ogni giorno

parte del suo patrimonio artistico-culturale per negligenza e

vandalismo.

Chiesa

di Santa Lucia

La chiesa

di Santa Lucia è la chiesa

madre. Le

prime notizie del tempio cristiano, verosimilmente edificato su preesistente

luogo di culto o edificio pagano, risalgono al 1170,

anno in cui il vescovo Bosone

de Gorram la

donò con tutti i suoi arredi e patrimoni ad un canonico della sua

cattedrale. Della struttura normanna orientata ad est, e del suo arredo, non

è rimasto nulla.

Nel

1490 fu ricostruita nelle forme attuali con l'orientamento abside -

prospetto ribaltato.

Nel 1521,

fu edificata la possente torre campanaria. Nel 1552,

in piena epoca

rinascimentale l'edificio

è stato arricchito con il portale di Giorgio

Brigno, l'ancóna dei

fratelli Vincenzo e Antonino

Gagini mentre

col fiorire del barocco

siciliano nel XVII

secolo, è

realizzato il ricchissimo portale principale e quello meridionale, entrambi

opere in pietra arenaria di scalpellini locali. Più contemporanea è la

commissione e realizzazione di opere d'arte figurative e decorative per

mezzo di manodopera locale abile in manufatti in pietra e legno, botteghe

palermitane specializzate in marmi e argenti, maestranze dei centri vicini

esperte in tele, stucchi ed affreschi.

Nel

1630 fu

ampliata con l'innalzamento dell'abside e del transetto, la costruzione del tiburio ottagonale

rivestito di maioliche verdi cristalline e le due cappelle mariane

simmetriche: Cappella della Madonna dei Miracoli e Cappella

di Santa Maria Odigitria. Nella nuova zona presbiteriale ad

ovest, il coro e

le due absidiole laterali: Cappella del Santissimo Sacramento e Cappella

di Santa Lucia.

Questi

lavori sono realizzati a ridosso del sisma del 25 agosto 1613 o

"terremoto di Naso". Sono molti altri gli eventi

sismici che

nelle devastazioni su scala regionale, hanno provocato danni contenuti

all'integrità complessiva del monumento come il terremoto

del Val di Noto del 1693 e

il terremoto

della Calabria meridionale del 1783.

Ad

ulteriori lavori di ampliamento e abbellimento seguì la nuova dedicazione

nel 1775 e

l'erezione a parrocchia nel 1790.

Negli

ultimi anni, soprattutto dopo il "terremoto di Capizzi e

Mistretta" del 31 ottobre 1967, la chiesa è stata sottoposta a

radicali opere di restauro che hanno portato alla luce parte degli sfarzi

che il tempo aveva celato.

Il

31 ottobre 2016 la chiesa madre è stata elevata a santuario della Madonna

dei Miracoli.

L'edificio

aveva originariamente un’unica ampia navata ed era orientata all’opposto

rispetto ad oggi, con l’accesso principale sull’attuale via Numea, che

conduce alla ‘Porta di Palermo’. Importanti modifiche strutturali

intervennero tra XIII e XV per trasformarla in basilica a tre navate, ma,

tra fine XVI e prima metà del XVII secolo, si soprelevò la fabbrica, con

l’inversione dell’orientamento, la costruzione del transetto con

tiburio. ottagonale e, soprattutto, del profondo presbiterio pensile, su un

arco che cavalca la via pubblica.

La

torre campanaria cinquecentesca (1521-1562), che affiancava l’antica zona

absidale, fu inglobata nella nuova facciata barocca che prevedeva

l’edificazione di una seconda torre gemella, iniziata alla fine del XVIII

sec. e mai completata.

Il

superbo portale principale (metà del XVII sec) e quello meridionale, detto

‘di S. Gaetano’ (1626), sono opere di scalpellini in arenaria locale,

quello che si apre a Nord (Giorgio da Milano o Andrea Mancino e Antonio

Vanella, 1494), verosimilmente smontato e rimontato più in alto, presenta

invece una mostra marmorea rinascimentale: l’architrave con stemma reale

aragonese e i Santi Pietro e Paolo entro medaglioni e la sovrastante lunetta

con la Madonna e il Bambino tra le Sante siciliane Lucia ed Agata,

l’Annunciazione e il Salvatore benedicente.

Tra

le poche tracce visibili del periodo medievale sono i resti

dell’originaria facciata (cantonali e portale dentro i locali

dell’attuale museo parrocchiale) la pavimentazione in terracotta, la base

intagliata e porzione di una colonna affrescata nel 1488 con figure di

Santi, recentemente ritrovati, nonché le mostre tardogotiche e

rinascimentali delle finestre aperte sulle navate e poche suppellettili

liturgiche superstiti.

Il

secolo XVI vede giungere da Palermo la ‘cona’ per l’altare maggiore

con gli Apostoli nella predella, il Risorto tra i Santi Pietro e Paolo,

l’Annunciazione e il Padre Eterno (1552), nonché il fonte battesimale e

la statua della titolare Santa Lucia (1575), tutti in marmo bianco di

Carrara scolpito dai Gagini, ed il monumentale ostensorio architettonico in

argento di Nibilio Gagini (1601-1604).

Botteghe

di marmorari palermitani del ‘600 producono gli altari della Madonna

dei Miracoli e della Madonna

dell’Itria, alle due estremità del transetto, per conciliare

all’interno della Matrice l’anima latina con quella greca ancora molto

viva nella popolazione fino alla metà del XVII sec. Abili intagliatori

messinesi, locali e palermitani realizzano gli stalli e il leggio del nuovo

coro (1665-1809) che sostituiva quello più antico.

I

complessi decorati a commesso marmoreo, con altorilievi e statue, delle

cappelle della Madonna

dei Miracoli, SS.

Sacramento e SS. Crocifisso sono dovuti alla bottega

catanese di Domenico Battaglia (1732 - post 1750),

mentre i rilievi in marmo bianco statuario dell’altare maggiore

neoclassico sono di Francesco Ignazio Marabitti (1771).

Il

monumentale organo a canne con cassa barocca intagliata e dorata –

ricollocato dall’ingresso principale al presbiterio nel 1875, occultando

la nicchia in stucco dove era il Risorto gaginesco - è sorretto da una

ricca cantoria (1657), con dipinti l’Immacolata, il Redentore e gli

Apostoli. Gli stucchi di maestranze locali, palermitane e catanesi (fine

‘700) che ricoprono pareti e volte danno all’edificio il prevalente

aspetto rocailles,

completato da bei lampadari neoclassici coevi in legno dorato di

intagliatore catanese.

Ogni

anno, per tutto il tempo di Quaresima, un enorme ottocentesco telo di lino,

dipinto con Cristo

davanti ad Anna e simboli della passione, oscura il

presbiterio e si fa cadere tradizionalmente solo durante la veglia pasquale.

L’archivio storico e la biblioteca annessi al sacro edificio conservano

materiali a partire dal XVI secolo. Gli ambienti restaurati sotto il

transetto sono sede del museo parrocchiale.

|

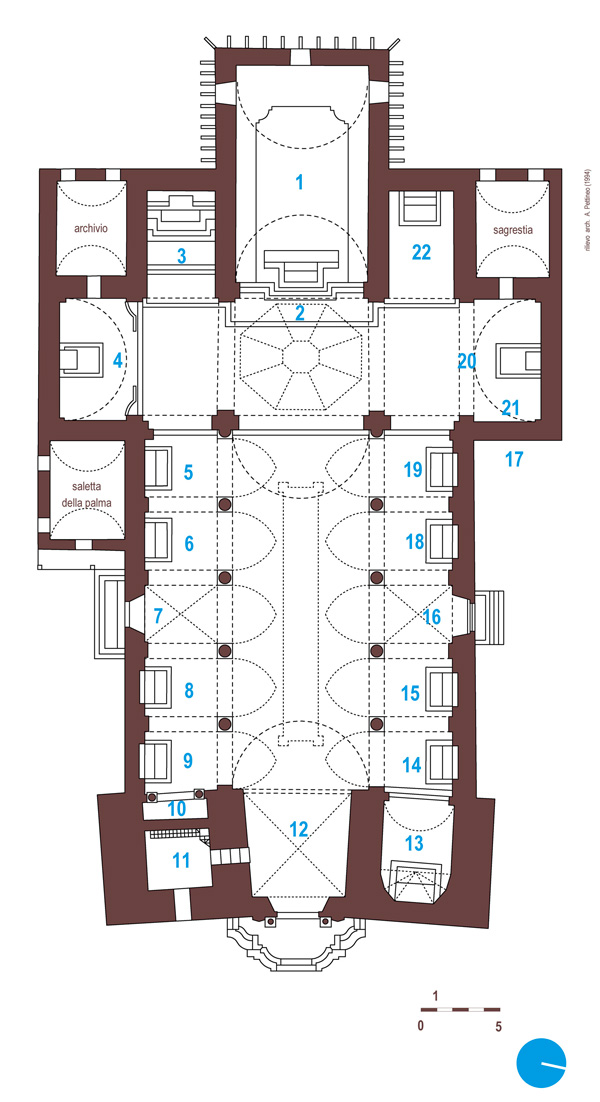

1.

Presbiterio: organo a canne di Onofrio La Gala (1656-1664) e

Giuseppe Lugaro (1874-1888); cantoria di Paolo La Cristina (1657);

coro ligneo delle botteghe dei Li Volsi (ante 1598), Ramfardi

(1671), Allò (1685-1710), di Giovanni Biffarella e Antonino

Azzolina da Mistretta (1712-1726), Ciro Bagnasco (1803); leggio

centrale di Angelo Messina a Carmelo Barone (1809); al centro del

coro: lapide con figura del sac. Giacomo Scaduto (sec. XVI). 1.

Presbiterio: organo a canne di Onofrio La Gala (1656-1664) e

Giuseppe Lugaro (1874-1888); cantoria di Paolo La Cristina (1657);

coro ligneo delle botteghe dei Li Volsi (ante 1598), Ramfardi

(1671), Allò (1685-1710), di Giovanni Biffarella e Antonino

Azzolina da Mistretta (1712-1726), Ciro Bagnasco (1803); leggio

centrale di Angelo Messina a Carmelo Barone (1809); al centro del

coro: lapide con figura del sac. Giacomo Scaduto (sec. XVI).

2.

Altare Maggiore: marmoraio palermitano Angelo Gabriele, con parti a

rilievo di Francesco Ignazio Marabitti (1771-1772); balaustra di

Domenico Battaglia (post 1750).

3.

Cappella del SS. Sacramento: ciborio architettonico (1739) e

balaustra, decorazioni a commesso marmoreo e altorilievi di Domenico

Battaglia (post 1750); ninfa in argento e rame dorato di Bonaventura

Caruso (1770-1771); decorazioni della volta del XIX secolo.

4.

Cappella della Madonna dei Miracoli: statua e plinto marmorei

attribuiti ad Andrea Mancino e Antonio Vanella (1495); altare e

monumento del barone Pietro Scaduto di Giuseppe Musca, (1639-1646);

decorazioni a commesso marmoreo e altorilievi di Domenico Battaglia

(1732); balaustra della stessa bottega (1753).

5.

Altare della Deposizione o ‘delle cinque piaghe’: olio su tela

di Antonino Manno (1771).

6.

Altare del Cristo Risorto: statua marmorea di Antonino Gagini

(1552), un tempo al centro della “cona” oggi nella cappella di

S. Lucia, nel sec. XVII entro una nicchia sul fondo del presbiterio,

nell’attuale sito dal 1875.

7.

Portale meridionale: maestranze locali (1626); statua marmorea di S.

Lucia di scultore palermitano. È detto ‘di S. Gaetano’ per il

motto inciso sull’architrave.

8.

Altare dei Santi Ausiliatori: olio su tela di Benedetto Berna

(1692).

9.

Altare di S. Anna: olio su tela di Antonino Manno (1771).

10.

Cappella del Fonte battesimale: intagli lapidei e decorazioni murali

dipinte (sec. XVI); fonte marmoreo di Vincenzo Gagini (1575);

copertura lignea e statue di Giovanni Biffarella, (1732). Prima

dell’inversione della chiesa, la cappella ospitava la statua di S.

Lucia.

11.

Torre campanaria: maestranze locali e palermitane (1521, 1562).

12.

Pronao: acquasantiere marmoree di Ambrogio Schillaci (1667); portale

principale in arenaria locale con rilievi e statue, al posto

dell’antica zona absidale (metà del XVII secolo).

13.

Cappella della Madonna di Pompei: decorazioni in stucco, altare in

marmo e dipinto su tela entro cornice neogotica (1922), voluti dalla

famiglia Seminara – Ortoleva.

14.

Altare delle Anime Purganti: olio su tela di Giuseppe Tomasi da

Tortorici (1651), commissionato dalla confraternita, che di lì a

qualche anno si trasferirà nella vicina chiesa con lo stesso

titolo.

15.

Altare di S. Gaetano da Thiene: olio su tela di Giuseppe Tomasi da

Tortorici (1651). Alla base del dipinto è riprodotta per la prima

volta l’immagine della città.

16.

Portale settentrionale: mostra marmorea di Giorgio da Bregno o

Andrea Mancino e Antonio Vanella (1494).

17.

Portale gotico dalla chiesa di S. Antonio abate (XIV-XV sec.), in

cui è incisa la significativa scritta: “1575 FU LA PESTA”.

18.

Altare dell’Ecce Homo: statua lignea del XVII secolo.

19.

Altare del Crocifisso della Provvidenza: commesso marmoreo con

altorilievi di Domenico Battaglia (ante 1750); Crocifisso ligneo di

Vincenzo Genovese (1866), che sostituisce l’antico, fino al 1598

esposto su un’alta trave a metà della navata centrale.

20.

Cappella della Madonna dell’Itria: altare in marmi mischi di

Giuseppe Musca, Luigi Geraci e Bartolomeo Travaglia (1649-1654),

commissionati con i lasciti del sacerdote Filippo Mongiovì.

21.

Statua lignea di San Sebastiano (metà del XVI sec.), proveniente

dall’omonima chiesa.

22.

Cappella di Santa Lucia: statua marmorea di Vincenzo Gagini, (1575)

e ‘cona’ con Apostoli, SS. Pietro e Paolo, Annunciazione e Padre

eterno di Antonino Gagini (1552); decorazione marmorea delle pareti

del XIX secolo e dipinti della volta di Salvatore e Giovanni La

Cugnina (1875); balaustra di Ambrogio Schillaci (1667). Al posto di

S. Lucia la cona comprendeva il Cristo Risorto. |

Altri

edifici religiosi

La

CHIESA DELLA SS. TRINITA' è un gioiello di storia e arte. Le

sue radici risalgono all’epoca normanna, ma ciò che la rende veramente

unica è la sua struttura ellittica combinata con elementi barocchi. Il

prospetto attuale, risalente al XVII secolo, è impreziosito da due

campanili che culminano in guglie coniche, rivestite da tessere policrome in

ceramica che brillano al sole. Un dettaglio particolarmente affascinante è

l’Angelo sulla bara, una scultura di Noè Marullo.

LA

PARROCCHIA SAN NICOLO' DI BARI è un luogo affascinante. Il suo

portale, con elementi in stile gotico-catalano tardivo, accoglie con un

senso di storia e bellezza.

All'interno,

si trova il simulacro dell'Immacolata. un'opera che unisce l'umano e il

divino, attribuita all'artista Marullo. Ma ciò che cattura l'attenzione è

la pala dell'altare maggiore, un capolavoro artistico che raffigura San

Nicola.

La

CHIESA DEL PURGATORIO è adornata da affreschi e statue policrome. Al

suo interno custodisce il crocifisso ligneo dei Li Volsi del 1608 e

affreschi del 1720-1729, tra cui il Giudizio Universale e la Gloria del

Paradiso.

La

CHIESA DI SAN

SEBASTIANO è

un affascinante mix di stili e storia. Iniziata nella seconda metà del 500,

vanta un portale gotico-catalano e un campanile a quattro ordini con una

cupola a bulbo. Durante l’800, la chiesa ha subito una trasformazione in

stile neoclassico, e ha poi subito ulteriori modifiche a seguito del

terremoto del 1967. La facciata, con un rilievo che raffigura San

Sebastiano. La

CHIESA DI SAN

SEBASTIANO è

un affascinante mix di stili e storia. Iniziata nella seconda metà del 500,

vanta un portale gotico-catalano e un campanile a quattro ordini con una

cupola a bulbo. Durante l’800, la chiesa ha subito una trasformazione in

stile neoclassico, e ha poi subito ulteriori modifiche a seguito del

terremoto del 1967. La facciata, con un rilievo che raffigura San

Sebastiano.

La

CHIESA DEL SS.

SALVATORE è

un luogo che ti avvolge con la sua storia. All’interno, nel catino

absidale, troverai un affresco bizantino che raffigura un Cristo

Pantocratore, un’opera che ti riporta alle antiche chiese normanne

siciliane.

La

CHIESA DI SAN

GIOVANNI,

costruita nel 1534 su un antico tempio pagano, si fonde armoniosamente con

l’architettura della Piazza dei Vespri. L’accesso alla chiesa è reso

maestoso da una doppia scalinata semicircolare. Il portale, sormontato da

una lunetta ogivale, è un bell’esempio di fusione tra elementi

rinascimentali e gotico-catalani.

La

CHIESA DI SAN

FRANCESCO,

già annessa al monastero delle benedettine, fu rimaneggiata dai Frati

Cappuccini nel 1569. L’altare maggiore rappresenta uno dei maggiori

capolavori in legno esistenti in Sicilia, fu eseguito dallo scultore,

intagliatore, sacerdote Giovanni Biffarella e da Frate Bernardino da

Mistretta. Tutte le tele sono inserite in cornici lignee che sovrastano gli

altari anch’essi in legno. L’ex convento annesso alla chiesa è adibito

a penitenziario.

CHIESA

DI SANTA CATERINA, in origine piccola chiesa rurale, in seguito ampliata

a tre navate dagli archi leggeri, con colonne monolitiche che poggiano su

basamenti istoriati che alludono alla lotta fra il bene e il male. CHIESA

DI SANTA CATERINA, in origine piccola chiesa rurale, in seguito ampliata

a tre navate dagli archi leggeri, con colonne monolitiche che poggiano su

basamenti istoriati che alludono alla lotta fra il bene e il male.

E'

rinascimentale l'altare maggiore su cui è collocata la statua della Santa,

attribuita a Giorgio da Bregno (1492). Le pitture a guazzo sulla volta

absidale di ignoto, rappresentano i quattro Evangelisti, il Pantocratore e

gli angeli musici.

Altre

chiese presenti a Mistretta sono: la Chiesa

di Maria Santissima del Rosario, la Chiesa

di San Biagio, la Chiesa

di San Giuseppe, la Chiesa

di San Giovanni Battista, e la Chiesa

di Sant’Antonio. Ogni edificio sacro racconta una storia, pronta ad

essere scoperta da te.

Castello

Sul

punto più alto della città si trovano i resti del Castello, edificato dai

bizantini e ristrutturato e ampliato prima dagli arabi e poi dai normanni.

Nei secoli successivi l'edificio subì diversi crolli che lo hanno portato

allo stato di degrado.

Le

prime notizie sulla fortezza si hanno da un privilegio del 1101 con il quale

il conte Ruggero dona al Demanio Regio e infeuda a se stesso Mistretta con

il suo castello. Questo fu teatro di grandi avvenimenti per circa 300 anni,

infatti lì si rifugiò Matteo Bonello durante la rivolta contro Guglielmo

Re dei Normanni, vi si stabilì Federico D’Antiochia durante la rivolta

contro Re Pietro D’Aragona nel 1337.

Nel

1360 vi si trattenne Re Federico D’Aragona prima del matrimonio con

Costanza. Altre notizie si riferiscono al 1474, quando era castellano regio

Sigismondo De Luna, che aveva il compito della riscossione delle gabelle e

che lasciò nell’incuria il castello.

Nel

1520 il castello era già in rovina e ridotto a carcere. Il personale era

costituito da due sole persone, il castellano e il portiere.

Nel

1608, il castello era completamente in rovina. Nel 1633 i mistrettesi

distrussero quanto rimaneva del castello simbolo delle angherie del potere

regio.

Nel

1686 una grande frana, che interessò tutta la vallata, distrusse il

versante nord-est della rocca del castello che cambiò per sempre la sua

morfologia. Dall’epoca della sua distruzione, i ruderi del castello e le

rocce vicine vennero usati come cava di pietra per la costruzione delle case

dei mistrettesi.

Nel

1863 il Sindaco proibì con una ordinanza di "fare pietra al

castello".

Di

tale complesso oggi rimangono i ruderi delle mura perimetrali, e sul lato

nord si configura ancora uno degli ingressi. Inoltre sono riconoscibili i

ruderi delle mura di cinta nonché di strutture sussidiarie.

Con

gli scavi archeologi effettuati nell’area sottostante i ruderi, negli anni

’80, sono stati rinvenuti le fondamenta di una piccola chiesa triabsidata,

di probabile epoca normanna impiantata in uno strato di materiale bizantino.

Porta

Palermo

Nel Settecento le

mura della città avevano perso la loro funzione difensiva e anche le

maestose porte della città costruite con la dura pietra locale non venivano

più sorvegliate.

Le

prime notizie certe sull'esistenza di porte a Mistretta risalgono al 1475 perché

vengono menzionate in alcuni documenti dell'epoca, ma da altri documenti

successivi sappiamo che avevano perso la loro funzione principale, tanto che

nel 1771 venne

concessa al Barone Giaconia l'autorizzazione a costruire sulle mura. Le

prime notizie certe sull'esistenza di porte a Mistretta risalgono al 1475 perché

vengono menzionate in alcuni documenti dell'epoca, ma da altri documenti

successivi sappiamo che avevano perso la loro funzione principale, tanto che

nel 1771 venne

concessa al Barone Giaconia l'autorizzazione a costruire sulle mura.

Il

Barone costruì sulla porta da cui partiva la strada che conduceva a Palermo

rafforzandone i contrafforti, trasformando così la maestosa porta in una

struttura portante dei suoi palazzi.

Nel

corso del Novecento il monumento è stato deturpato dall'innesto di

strutture abusive, una su tutte un locale adibito a toilette che occlude la

volta dell'arco.

Passando

attraverso la porta che sorregge i palazzi del Settecento si accede alla

ripida "via Porta Palermo" che s'immette nel cuore del centro

storico creando uno scorcio unico nel suo genere.

Architetture

civili

Tra

le cose da vedere a Mistretta non possono mancare i palazzi storici, ognuno

con una storia particolare

PALAZZO

TITA - Sito

nel Quartiere della SS. Trinità, di fronte alla chiesa omonima (chiamata

anche chiesa di San Vincenzo), il Palazzo Tita fu ricostruito nel 1885 con

la facciata in stile bugnato.

I balconi sono decorati con putti scolpiti

da Noè

Marullo. Il portale

principale è in forma di arco sulla cui chiave di volta è scolpita la Medusa,

mentre l'estradosso è arricchito da bassorilievi di

mostri marini. È uno dei più bei palazzi di Mistretta e prende il nome da

una delle antiche famiglie signorili di Mistretta.

PALAZZO

SCADUTO -

Palazzo

Scaduto è uno dei più antichi di Mistretta. Venne edificato nel 1660,

in stile barocco, il cui portale principale è arricchito da due maestose

sculture laterali e da bassorilievi; all'interno il palazzo conserva tra le

più rilevanti "scale

alla trapanese"

di Sicilia.

Costruito

dal Barone Pietro Scaduto, Giurato della Città, diventò di proprietà dei

Baroni Bosco, alla fine del Settecento, in via ereditaria. Nel 1816,

il Barone Biagio Lipari costruisce un corpo di casa fra il vicolo Cuscè e

la via Catania, a fianco del Palazzo Bosco. Il Barone Antonino, figlio di

Biagio, acquista dai Bosco il palazzo e l'area circostante e inoltre diventa

proprietario della casa beneficiale Cuscè, attigua al palazzo. Nel 1826,

amplia il palazzo inglobandovi la casa costruita dal padre e la casa Cuscè

costituendo un nuovo corpo, in via Cairoli.

Lo

stemma della famiglia Lipari, il leone rampante ai piedi di un albero, è

scolpito nella chiave di volta della porta d'ingresso della via Cairoli. Il

palazzo viene ereditato dal nipote Giuseppe, che nel 1891 lo

ristruttura in occasione del matrimonio della figlia con il Barone Giaconia.

PALAZZO

RUSSO - Il

Palazzo Russo è un esempio di architettura del Settecento, con portale ad arco

a tutto sesto in

pietra arenaria con

alla sommità l'aquila rampante dello stemma nobiliare. All'interno vi è

una loggia che risale sicuramente ad un'epoca precedente. Il palazzo fu

ultimato nel 1775 come

testimonia la data incisa su una pietra sottostante il tetto. L'edificio fu

costruito dal Barone Armao e acquistato dal Cavalier Giovanni Russo in

occasione del suo matrimonio con Remigia Catania, circa un secolo dopo. PALAZZO

RUSSO - Il

Palazzo Russo è un esempio di architettura del Settecento, con portale ad arco

a tutto sesto in

pietra arenaria con

alla sommità l'aquila rampante dello stemma nobiliare. All'interno vi è

una loggia che risale sicuramente ad un'epoca precedente. Il palazzo fu

ultimato nel 1775 come

testimonia la data incisa su una pietra sottostante il tetto. L'edificio fu

costruito dal Barone Armao e acquistato dal Cavalier Giovanni Russo in

occasione del suo matrimonio con Remigia Catania, circa un secolo dopo.

PALAZZO

SALAMONE-GIACONIA - Il

Palazzo Salamone-Giaconia, esistente già nel Seicento e

ristrutturato nel 1865,

è caratterizzato da sculture e bassorilievi in mensole, chiavi di volta e

lo stemma della famiglia nel portale. Si affaccia sulla Piazza Concordia,

totalmente in muratura, con un'alta scala in monoblocchi di pietra arenaria.

PALAZZO

FAILLACI, nato

nella prima metà dell’800, colpisce per il suo rapporto con la via Libertà

e le quattro lunette sulla facciata, arricchite da Noè Marullo, che

raffigurano le allegorie delle arti.

Ogni

palazzo racconta una storia unica, unendo l’arte e la storia in

un’esperienza affascinante.

PALAZZO

PASSARELLO - Il

Palazzo Passarello, situato sulla via principale, è stato edificato nel 1865 dalla

famiglia Passarello Giaconia, con un pregevole portale neoclassico.

PALAZZO

GALLO si

distingue per i suoi balconi fregiati con maschere teatrali, simbolo della

cultura nobiliare.

FONTANA

SAN VINCENZO - Adiacente

alla chiesa di San Vincenzo nello spiazzale denominato "Largo

Progresso", nel 1875 fu

costruita una fontana in pietra, dal mastro scalpellino Vincenzo Arcieri, il

quale appaltò i lavori di costruzione dell'acquedotto. Dalla fontana non

sgorga più acqua, ma è possibile ammirare il mirabile lavoro realizzato

dall'artigiano mistrettese.

FONTANA

PALO - La

città di Mistretta essendo in montagna è ricca di acqua che sgorga in

molte fontane e confluisce nell'acquedotto comunale. Nel quartiere

"Palo" chiamato così perché nel "Largo Buonconsiglio"

durante il Seicento venivano

"messi al palo", cioè impiccati i dissidenti, vi è una maestosa

fontana.

Questa

fontana venne costruita nel 1860 dai

maestri scalpellini locali e dai fratelli Pellegrino. Oggi si alimenta

tramite l'acquedotto comunale, ma in passato era e collegata attraverso un

sistema idraulico alle sorgenti dette "Virdicanne".

FONTANA

DEL SANTISSIMO ROSARIO - Vicino

alla chiesa del Santissimo Rosario, definita e pavimentata tra il 1868 e

il 1870 in

seguito ad un riassetto urbanistico della città, vi era una fontana in

pietra, eseguita dagli scalpellini Giaimo e Cannata riutilizzando pezzi

provenienti dalla "Fontana del Fruscio", prima sita nella P.zza

Vittorio Veneto.

La

fontana negli anni

sessanta fu

spostata di qualche centinaio di metri per facilitare il percorso delle

macchine che diventavano sempre più numerose.

Villa

Garibaldi

Nel 1873,

il terreno antistante al monastero dei Padri

Cappuccini trasformato

in carcere, divenne di proprietà del comune che ne delimitò il perimetro

con mura di cinta in pietra ed inferriate in ferro battuto. La Villa fu

dedicata a Garibaldi,

collocandovi un suo busto marmoreo scolpito dall'artista mistrettese Noè

Marullo.

La

"Villa Garibaldi" s'ispira allo stile italiano che deriva dal

modello del giardino medievale, circondato da alte siepi di disegno

geometrico. Il comune acquistò a Palermo numerose piante, anche rare e

particolari, che andarono ad affiancare quelle già presenti sul posto e

curate dai frati. Vi sono anche alberi secolari che imponenti spiccano in

questa oasi di verde nel cuore della cittadina.

Luoghi

d'interesse naturalistico

La valle delle cascate di

Mistretta è un angolo di paradiso,

situato a pochi chilometri dal centro di Mistretta che accoglie con il suono

rilassante dell’acqua che scorre tra le rocce.

Qui,

tre torrenti hanno dato vita a una serie di cascate di varie dimensioni,

creando uno scenario davvero unico. La più grande di queste cascate,

situata in contrada Pietrebianche, raggiunge addirittura i 33 metri di

altezza. E non è l’unica: nel raggio di meno di 500 metri, potrai

ammirare altre sei cascate, ognuna con la sua particolare bellezza.

Ma

la valle delle cascate di Mistretta non è solo questo. Più a valle, dove i

due torrenti principali si uniscono, si trovano altre due cascate che formano

alla base delle ampie vasche. Un vero spettacolo da non perdere!

La

primavera è il momento migliore per visitare la valle: l’acqua invernale

ha lasciato il segno e la natura si risveglia in tutto il suo splendore.

URIO

QUATTROCCHI - Posto

a quota 1.030 metri sul livello del mare, in zona “B” all'interno del

parco dei Nebrodi. Si tratta di un laghetto che ricade nel territorio di

Mistretta, alle pendici del monte

Castelli. Si trova

in una posizione strategica, in quanto collocato all'inizio della dorsale

dei monti Nebrodi, in un percorso di circa 70 chilometri che unisce il

territorio di Mistretta con quello di Floresta.

Il

laghetto è circondato da distese di boschi di faggio (Fagus sylvatica).

Nelle zone limitrofe, dalla primavera sino al tardo autunno, si rivestono di

colori lussureggianti e di diverse essenze. Alla tipica vegetazione xerofila

si aggiungono specie appartenenti alle graminacee, leguminose e alle

composite, tra cui l'endemico cardo di Valdemone.

Piccoli

mammiferi, donnole, martore e volpi predano occasionalmente nei dintorni del

laghetto. L'avifauna nebroidea è una delle più ricche di Sicilia. Tra le

specie più curiose annoveriamo cicogne bianche e nere e cormorani, attirati

dall'abbondante presenza di pesce. Morette, fischioni, marzaiole e codoni

fanno da cornice al paesaggio del lago. Piccoli

mammiferi, donnole, martore e volpi predano occasionalmente nei dintorni del

laghetto. L'avifauna nebroidea è una delle più ricche di Sicilia. Tra le

specie più curiose annoveriamo cicogne bianche e nere e cormorani, attirati

dall'abbondante presenza di pesce. Morette, fischioni, marzaiole e codoni

fanno da cornice al paesaggio del lago.

CASCATE

DI CIDDIA - Queste

cascate, ben nove, sono maggiormente visibili nel mese di Marzo, quando lo

scioglimento della neve ne alimenta il corso. La più alta, la

Pietrebianche, di ben 35 metri, è la maggiore, insieme con la Cascata

Occhialino di Caronia,

presente sui Nebrodi. Le cascate di Ponte Ciddia e Cuttufa scorrono anche in

estate.

Feste

FESTA

DI SAN SEBASTIANO - La

festività di san

Sebastiano è

celebrata dal mondo occidentale il 20 gennaio e dal mondo orientale il 18

dicembre. A Mistretta il culto del santo sembra sia stato introdotto

nell'anno 1063,

ma la devozione a san Sebastiano si accrebbe tra 1625 e

il 1630,

quando s'invocò la sua intercessione per fermare la terribile epidemia di

peste che affliggeva tutta la Sicilia. La festa di San Sebastiano di

Mistretta è considerata una delle più belle, suggestive e sentite

processioni di tutta la Sicilia.

A

Mistretta la festa del santo si svolge due volte l'anno, proprio il 20

gennaio, la data in cui la chiesa ricorda la morte di San Sebastiano e il 18

agosto per ricordare la liberazione dalla peste di Mistretta avvenuta per

intercessione di San Sebastiano nel Diciassettesimo Secolo. A

Mistretta la festa del santo si svolge due volte l'anno, proprio il 20

gennaio, la data in cui la chiesa ricorda la morte di San Sebastiano e il 18

agosto per ricordare la liberazione dalla peste di Mistretta avvenuta per

intercessione di San Sebastiano nel Diciassettesimo Secolo.

A

gennaio la festa si svolge in tono minore, ma si tratta ugualmente di un

giorno solenne, molto sentito. La statua del santo esce dalla chiesa e viene

portata in giro per le vie del paese nel prezioso fercolo (vara), di

corsa in diversi tratti, sulle spalle di decine di uomini, che vestono in

abiti tradizionali, pantaloni in velluto e gilet, con il tipico fazzoletto

rosso.

Invece, è in agosto che la processione raggiunge gli apici di

folklore e religiosità. La pesante vara in legno massiccio

e oro su cui è posta la statua del Santo è portata a piedi scalzi da circa

80 devoti che ricevono il privilegio di portare il fercolo per eredità,

tramandato dai padri, ed è preceduta nella sua corsa per tutta la

processione, dalla varetta, un fercolo in cui due angeli,

circondati da ceri votivi, sorreggono le reliquie di San Sebastiano che

vengono portate in processione dai devoti più giovani. La processione tocca

i luoghi più significativi della città con diverse tappe in essi.

Tutto

il popolo corre dietro San Sebastiano per le vie del centro storico. In

occasione del 18 agosto la città si riempie di gente venuta da fuori per

vedere la festa, attirata dallo sfarzo e dalla grandiosità.

La

festa si chiude la notte quando il santo viene ricollocato nella sua chiesa

dopo una lunga corsa, tra applausi, pianti, invocazioni e musica che lo

salutano. La serata si chiude sempre con giochi pirotecnici suggestivi e

spettacolari. Moltissime persone dopo la processione si recano al Castello

Saraceno, situano nell'omonimo molte, ad aspettare "l'Alba",

simbolo della fine della festa e dell'estate.

FESTA

DELLA MADONNA DELLA LUCE - La

festa si celebra ogni anno per due giorni nelle date del 7 e dell'8

settembre. La modalità di svolgimento della festa è curiosa e

caratteristica, una coppia di guerrieri giganti chiamati "Cronos"

e "Mitia" seguono la statua della Madonna trasportata per le vie

della città. I giganti sono di cartapesta e vengono portati a spalla per le

vie del paese già molti giorni prima della festa ballando e raccogliendo le

offerte. La statua della Madonna è custodita nella Chiesa del cimitero,

fuori città, dove vi è un'antichissima immagine dipinta su una roccia

sopra la quale è stata costruita la chiesa. La leggenda narra che per caso

venne scoperta l'immagine sacra e che vicino ad essa vi fossero delle ossa

umane di dimensioni fuori dal comune, appunto i giganti posti a guardia

della Madonna.

Il

primo giorno la statua della Madonna "esce" dalla chiesa per

salire nel paese incontrandosi ad un certo punto con i giganti che

l'affiancano facendole la guardia per tutto il tempo. Emozionante l'incontro

tra i giganti e la Madonna, infatti nel momento dell'incontro i giganti si

inginocchiano e fanno un inchino a Maria in segno di riverenza.

La

Madonna e i giganti vanno poi nella Chiesa Madre di Mistretta e sul piazzale

antistante alla Chiesa, i giganti ballano per festeggiare l'arrivo della

Madre Santa.

Il

giorno dopo, Mitia e Cronos si affiancano alla statua della Madonna portata

anch'essa in spalla da uomini robusti e la scortano per tutto il percorso

della processione. Il simulacro risale al Seicento e raffigura Sant'Anna che

regge in mano la Madonna bambina. Il popolo in massa prende parte alla

processione.

Alla

sera, dopo avere attraversato le vie del paese illuminate da luci colorate,

la processione si avvia lungo la strada di campagna che porta alla Chiesa

del Cimitero dove si arriva in tarda serata. Giunti in Chiesa, dopo la lunga

processione, la statua rientra per essere ricollocata al suo posto e i

giganti ballano per l'ultima volta illuminati da un grande falò,

ritirandosi infine tra gli applausi di tutti.

- Fonte

- https://it.wikipedia.org

|