|

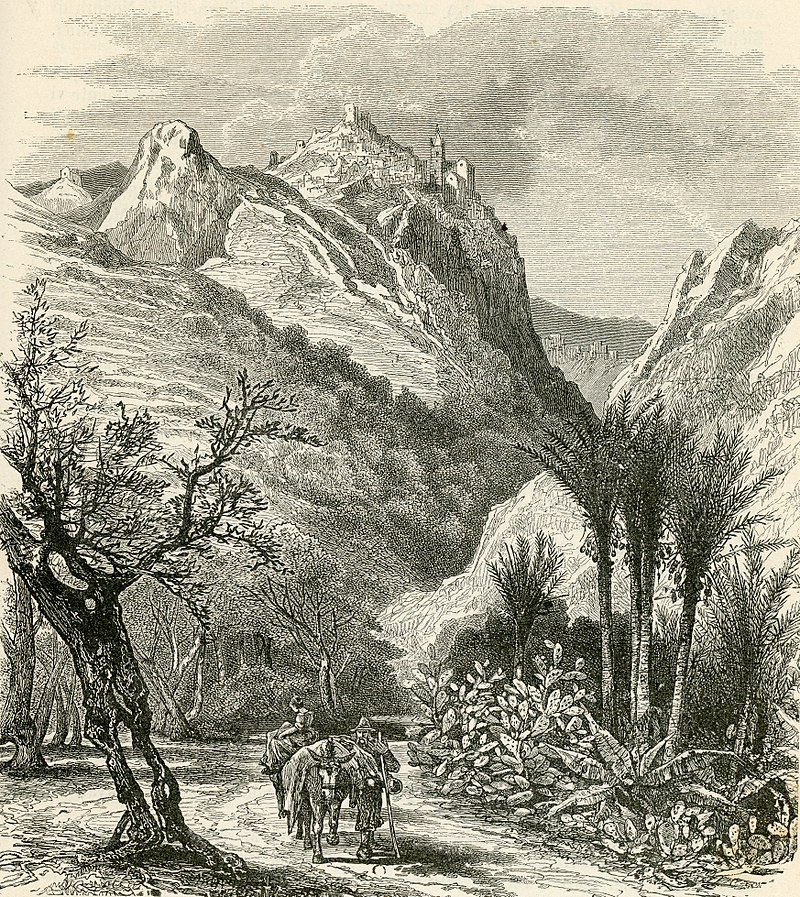

Sorge

su un colle bivertice roccioso prospiciente il litorale

ionico e

conserva vestigia di origine medievale, rinascimentale e barocca.

Il

comune di Savoca ha un'estensione di circa 8 km². L'abitato è

costituito da un centro

storico e da

tante frazioni più o meno piccole immerse nella campagna.

Sulle

origini della cittadina di Savoca esistono varie congetture.

1.

Secondo la prima, proposta da Agatino Ajello, il primitivo centro abitato di

Savoca ebbe origine in epoca

tardo-antica, IV-V

secolo d.C. In

quegli anni le prime incursioni

barbariche dei Vandali resero insicura la vita sul litorale ionico,

ove sorgeva Phoinix, villaggio ubicato presso la foce del torrente

Agrò (ove

sorge Santa

Teresa di Riva)

abitato da agricoltori e pescatori, che, nell'estate del 36 a.C. aveva dato

ospitalità all'esercito di Sesto

Pompeo prima

della battaglia

contro Ottaviano. Quindi sembrerebbe che, tra il 365 e il 410 d.C., il villaggio di Phoinix si spopolò fino a scomparire e i suoi abitanti diedero origine al più

sicuro sito di Pentefur, che fu il primo nucleo abitativo di Savoca.

2.

La seconda teoria vuole che l'origine di Savoca/Pentefur sia ascrivibile

sempre agli abitanti di Phoinix,

ma nel I

secolo a.C. Parrebbe

che Ottaviano abbia distrutto Phoinix per punire l'ospitalità data da questa alle armate di Sesto

Pompeo; gli abitanti

superstiti avrebbero deciso di fondare uno nuovo abitato in un sito

collinare più salubre, ubicato ove oggi sorgono le rovine dell'omonimo

castello e il

quartiere del centro storico ancora nominato "Pentefur". Potrebbe

sembrare condivisibile anche l'opinione di alcuni storici locali moderni,

secondo la quale Pentefur sarebbe stata l'arx, cioè l'acropoli,

della città di Phoinix.

3.

Nel 1936, padre Basilio Gugliotta da Naso e

padre Giampietro Rigano da Santa Teresa di Riva, frati cappuccini che

abitarono nel convento

di Savoca,

sostenevano che i Pentefur fossero un gruppo di persone

venuto dalla città di Phoinix, in un periodo in cui, per un motivo o per un altro, la vita sul litorale

non era più sicura e agevole. Il toponimo Pentefur deriverebbe quindi dal

patronimico Punctifur che stava probabilmente a indicare il

nome di un eroe o capopopolo o di un qualche gruppo sociale. 3.

Nel 1936, padre Basilio Gugliotta da Naso e

padre Giampietro Rigano da Santa Teresa di Riva, frati cappuccini che

abitarono nel convento

di Savoca,

sostenevano che i Pentefur fossero un gruppo di persone

venuto dalla città di Phoinix, in un periodo in cui, per un motivo o per un altro, la vita sul litorale

non era più sicura e agevole. Il toponimo Pentefur deriverebbe quindi dal

patronimico Punctifur che stava probabilmente a indicare il

nome di un eroe o capopopolo o di un qualche gruppo sociale.

4.

Secondo lo storico siciliano Tommaso

Fazello, Savoca ebbe

origine solo nel XII

secolo, quando Re Ruggero

II di Sicilia,

"accozzando insieme alcuni villaggi saraceni" istituì un

nuovo feudo, fondandone dal nulla il capoluogo sul colle bivertice di

Pentefur.

5.

Una poco verosimile leggenda popolare, di origine medievale, narra che

Savoca venne fondata da cinque ladroni (pente dal greco cinque,

e fur dal latino ladro) che evasi dal carcere della vicina

Tauromoenium, trovarono sicuro rifugio sul colle bipartito ove sorge il centro storico

di Savoca, e da lì iniziarono le loro scorrerie per le contrade vicine.

6.

Infine, secondo recenti studi, in toponimo "Pentefur" deriverebbe

da "pente" = cinque e "fulè" = quartiere, quindi cinque quartieri,

per il fatto che l'originario abitato di Savoca, attorno all'VII

secolo era

ripartito in cinque quartieri. Detta recente teoria collocherebbe la nascita

di Pentefur alias Savoca ad un periodo compreso tra la tarda

età antica e

il IX

secolo d.C. A

tutt'oggi, l'assenza di ritrovamenti archeologici non consente di stabilire

quale delle suesposte teorie sia corrispondente alla realtà storica dei

fatti.

La

rocca di Pentefur venne conquistata

dagli islamici nell'827

e successivamente fu annessa all'Emirato

di Sicilia,

rimanendovi fino al 1072. Sembrerebbe che il nome Siculo

arabo dato al piccolo centro fosse "Kalat Zabut" (Rocca del sambuco, dal nome della pianta che cresce rigogliosa su quelle alture) anche se in

alcune mappe e documenti risulta la denominazione "Balm",

da Palma. Venne riadattata l'antica

fortezza di Pentefur che

mantiene ancora il primitivo nome. Dal momento in cui Savoca entrò a far

parte dell'Emirato

di Sicilia, conobbe

il suo primo periodo di sviluppo, vennero introdotte le coltivazioni degli agrumi, della melanzana, della canna

da zucchero, del cotone e

dell'albicocco e

l'allevamento del baco

da seta.

Lo

sviluppo di Savoca aumentò a partire dall'XI

secolo, quando la

cittadina entrò a far parte prima della Contea

di Sicilia e

poi del Regno

di Sicilia. Venne

rinominata "Sàbuca" (termine tardo-latino che sta ad indicare la

pianta del sambuco) e munita di una cinta muraria dotata di due porte d'accesso di cui una

ancora esistente. In anni recenti, qualche studioso di storia locale ha

voluto dare una diversa origine etimologica del toponimo "Savoca",

sostenendo che esso derivi dal Siculo

arabo "As-Sabuqah"

che andrebbe tradotto come "sella" oppure come "luogo difficilmente accessibile".

Nel

1139,

il re

di Sicilia Ruggero

II istituì una Baronia,

detta "Universitas Sabucae" o "Terra di Savoca", ponendo

sotto la sua giurisdizione politica, religiosa e giudiziaria tutti i centri

abitati compresi tra il torrente

Agrò ed il

torrente Pagliara (inclusi i villaggi di Misserio, Locadi e Pagliara) e tra il mare

Jonio e la linea spartiacque della catena dei monti Peloritani.

Tale territorio, venne donato in feudo all'Archimandrita

di Messina, il quale

possedeva personalmente 24 dei 48 feudi in cui la Terra di Savoca era

ripartita e, da signore feudale, vi esercitava i poteri di "mero

e misto imperio",

nominando e facendo eleggere alle cariche

di governo della

città persone

di sua fiducia; inoltre gli abitanti di Savoca erano obbligati a diverse

prestazioni a vantaggio del loro signore feudale, come il pagamento di una

tassa annua sulla casa.

Il primo signore della Terra di Savoca fu l'archimandrita

messinese LucaI,

abate basiliano.

Nella prima metà del XII

secolo si

edificò, su preesistente struttura, la Cattedrale

siculo-normanna dedicata alla Madonna Assunta,

la quale si conserva ancora pur avendo subito una consistente modifica

strutturale nel XV

secolo.

Al

1150 risale la prima citazione ufficiale dell'abitato di Savoca, ad opera

del geografo siculo-arabo Idrisi col nome di "Sant'ili". Altri documenti coevi o più

risalenti appellano questo centro abitato col nome di Balm (=

Palma: Phoinix). Un altro antico documento che parla di Savoca risale al XII

secolo, è custodito

nell'Archivio

Vaticano, si tratta

di un documento fiscale denominato "Collectoria".

Nel

corso del Duecento Savoca

si arricchì di almeno due edifici sacri (la Chiesa

di San Michele e

la Chiesa

di San Nicolò);

prese parte alla Quinta

Crociata e, nel 1282, partecipò ai Vespri

siciliani. Durante

la Guerra

del Vespro, contro i

nemici angioini, Savoca fornì al Regno

Siciliano venti arcieri per la difesa della strada tra Messina e Taormina.

Nell'autunno

del 1347 anche a Savoca (proveniente da Messina) si propagò il flagello della peste

nera che cagionò

gravissime perdite tra la popolazione residente e frenò l'ascesa economica

della città. Nel corso (o alla fine) di questo frangente

epidemico, il 30

novembre 1355, pochi mesi dopo la sua ascesa al trono, re Federico

IV di Sicilia, elevò

il Castello

di Pentefur a

"Castello Regio",

sottraendolo di fatto al controllo politico degli Archimandriti

messinesi e

attribuendolo al nobile messinese Guglielmo Rosso Conte d'Aidone; con

"lettera patente", il giovane monarca siciliano ordinò, all'archimandrita Teodoro

e ai sindaci

e giurati della città di

recarsi al Palazzo della Curia di Savoca per giurare fedeltà al nuovo capitano

del castello;

secondo documentate testimonianze i suddetti notabili e ufficiali si

rifiutarono di obbedire al re.

Nel periodo in cui il Pentefur fu "Castello Regio", si avvicendarono come castellani alcuni esponenti della nobiltà militare siciliana. Successivamente, a

partire dal 1386, con l'Archimandrita Paolo III, il Castello

di Pentefur tornò

definitivamente sotto il controllo dell'Archimandritato

messinese, non

risultando più nel novero dei "Castelli Regi".

Per sopperire alle gravi perdite umane dovute alla peste

nera, la città, durante tutta la seconda metà del XIV

secolo, fu soggetta

a un lento ma costante ripopolamento che fu alla base della ripresa che

caratterizzò i due secoli successivi.

All'inizio

del Quattrocento,

la cittadina di Savoca entrò in una nuova

fase di sviluppo economico

e demografico. In questo periodo si stabilirono nella cittadina collinare,

provenienti da Messina, esponenti della piccola nobiltà e dell'alta borghesia, come i Bucalo, i

Trimarchi, i Crisafulli e i Trischitta. Provenienti dal Catanese erano le ricche famiglie dei Toscano e dei Nicòtina.

Lo

stesso Archimandrita

messinese Luca

IV de Bufalis, tra il 1421 e il 1450, accompagnato da tutta la sua corte, si

trasferì in Savoca, ritenuta più salubre di Messina.

Nel 1468, papa

Paolo II istituì

una minuscola diocesi

archimandritale, con

capoluogo Savoca, comprendente i territori di Casalvecchio, Pagliara, Locadi, Antillo, Misserio, Forza

d'Agrò, Mandanici, Alì, Itala, San Gregorio e Sant'Angiolo.

Nella seconda metà del Quattrocento la

cittadina conobbe, su iniziativa dell'Archimandrita Leonzio II Crisafi, un certo incremento edilizio. Venne ampliata e

ristrutturata, per opera dell'architetto savocese messer Pietro Trimarchi

(1465-1534), la Chiesa

di Santa Maria in Cielo Assunta.

Subirono analoghi interventi di ampliamento anche la chiesa

di San Nicolò e

la chiesa

di San Michele.

Il Castello

di Pentefur venne

restaurato e ampliato; l'abitato, che fino allora era abbarbicato al colle

bivertice di Pentefur,

si espanse sensibilmente. Nacquero così, fuori dalla cinta muraria, due

nuovi quartieri: "lu Burgu" (il Borgo) con svariate ed eleganti

abitazioni appartenenti alle famiglie più agiate, e

"Sant'Antonio", con l'omonima chiesetta oggi scomparsa.

Infine, tra il 1444 e il 1456, presso piazza Fossìa, si eressero la chiesa

dedicata a Santa

Lucia e

l'annesso convento Domenicano (crollati

per una frana nel 1880) ove prese i voti e studiò il religioso savocese

mons. Domenico

Casablanca che

fu poi vescovo

di Vico Equense.

Nel

1487, a dimostrazione della vitalità dei commerci, venne istituita a Savoca

la "Fiera annuale della Beata Vergine Maria della Misericordia",

presso la quale gli scambi commerciali avvenivano senza il pagamento del

consueto sistema daziario. Fu in quegli anni che la cittadina collinare

superò i quattromila abitanti.

Durante il XIV e il XV secolo nell'area di Savoca (e di buona parte del

messinese) era diffusa, da almeno quattro secoli, la coltivazione della canna

da zucchero il

cui (allora raro e prezioso) frutto veniva esportato dal Regno

di Sicilia nella penisola

italica e in

Europa; lo zucchero siciliano impressionò anche Lorenzo

il Magnifico che

lo ritenne, insieme con l'ambrosia, una delle due cose più dolci del mondo .

Fino

al 1492, nella Terra di Savoca era presente una consistente comunità

ebraica: non sono

ben chiare le origini di detta comunità nel territorio, esistono però

documenti, risalenti al 1409 e al 1470, dai quali si evince che, in quegli

anni, vi dimoravano circa

250/300 ebrei, ripartiti in circa 50/60 famiglie.

I giudei savocesi erano soprattutto abili tessitori e tintori e non

mancavano quelli dediti alla lavorazione del ferro e della seta e

alla coltivazione della canna

da zucchero e

della vite.

Il gruppo più numeroso di ebrei era dislocato nel centro abitato di Savoca

e in quello vicino di Casalvecchio, ove esiste ancora una via del centro storico nominata "Strada della

Judeca". Di tale comunità giudaica facevano parte anche persone

economicamente agiate, ciò si evince dal fatto che, nel marzo 1492, quando

venne emanato l'editto

di espulsione da

parte di re Ferdinando

II, i notabili savocesi del tempo non si fecero scrupoli per accaparrarsi più

ricchezze possibili tra quelle confiscate agli ebrei.

Nel centro storico, accanto alla duecentesca chiesa

di San Michele,

esistono ancora i ruderi di quella che fu la Mischita, ossia la sinagoga di Savoca. Anche nella toponomastica e nei cognomi

locali sono rimaste evidenti tracce di questa presenza ebraica.

Tra

i primi anni del XV

secolo e la fine del XVII, Savoca era nella sua fase di maggior sviluppo e

prestigio, essendo (insieme a Taormina) la città più importante nel territorio compreso tra la Scaletta e

il fiume

Alcantara: arrivò a

contare, nel censimento del 1540, 4.969 abitanti. Catania, nello stesso censimento, non superò i trentamila.

La cittadina godeva di una rilevante vitalità politica nel territorio del Val

Demone, ne sono

prova le ambizioni di autonomia da Messina che,

nel 1567, sfociarono in una controversia di competenza territoriale sull'esercizio

della giurisdizione civile e penale nel Territorio di Savoca tra lo Strategoto

messinese e la Corte

Capitanale savocese.

A partire dal 1583, Savoca venne inserita nella comarca di Taormina, mettendo a disposizione del Regno

di Sicilia una

legione di 72 fanti e 2 cavalli.

Notevole era lo sviluppo delle attività agricole, commerciali e artigianali

come la coltura della vite e del baco

da seta (in quegli anni erano censite nella Terra di Savoca circa venti

filande per la lavorazione della seta). Il vino,

l'olio

d'oliva, e le sete

locali erano famosi e ricercati in tutta la Sicilia e non solo, nel 1541, re Carlo

V ricevette in dono dal Senato

Messinese cento

botti di rosso vino savocese.

Dal

1589 il litorale

costiero sotto la giurisdizione savocese assunse

rilevanza strategico-militare, tanto da essere presidiato da

una guarnigione

militare. Nel 1652, in Savoca erano censite 1.156 case, sorgevano 17 chiese, tre conventi, un

ospedale (ubicato, a detta dello storico Giuseppe

Trischitta, nel

quartiere San Giovanni) e diversi eleganti palazzotti signorili appartenenti

alle famiglie più ricche del paese.

Tra

gli archimandriti messinesi che nei secoli si distinsero per lo sviluppo di

Savoca, spiccano Leonzio II Crisafi (in cattedra dal 1468 al 1503), che

restaurò il Castello

di Pentefur e

la chiesa

matrice, promuovendo la realizzazione di altre opere e Alfonso

d'Aragona (in

cattedra dal 1503 al 1510), che per primo avviò il popolamento e lo

sfruttamento delle allora desolate contrade rivierasche.

Nella

fase di massima espansione territoriale (XVII secolo), sotto la

giurisdizione politico-amministrativa della Terra di Savoca, erano compresi

gli attuali comuni di Savoca, Santa

Teresa di Riva, Furci

Siculo, Casalvecchio

Siculo, Antillo, Roccalumera (in parte) e Pagliara.

Nel 1603 gli abitanti di Casalvecchio riuscirono a conseguire l'autonomia municipale per il loro villaggio

con decreto del Viceré

di Sicilia; tuttavia

le autorità savocesi, grazie al prestigio di cui godevano a Palermo e Messina,

ottennero la cancellazione di detto decreto vicereale e, su decisione della Deputazione

del Regno di Sicilia e

della Corte

Straticoziale, il

casale di Casalvecchio, nel 1608, tornò alle dipendenze di Savoca.

A

partire alla seconda metà del XVI

secolo, il Regno

di Sicilia subì

una progressiva

erosione della sua indipendenza politica,

entrando a far parte di quello che era sempre più un Impero universale, l'Impero

spagnolo; la Sicilia rimaneva pur sempre indipendente, soprattutto da un punto di vista

amministrativo, giudiziario e finanziario, ma la politica estera e quella

militare la sottoponevano alla Spagna.

Dal

canto suo, la Corona di Spagna,

titolare del Trono

dell'Isola, al fine

di neutralizzare il nazionalismo

siciliano acuì

le discordie e le divisioni tra le due maggiori città, soffiando sul fuoco

delle dispute municipalistiche che esistevano tra Palermo e Messina. Era un periodo in cui molti giuristi e intellettuali siciliani auspicavano

la necessità di avere un sovrano

siciliano per

l'isola, al fine di risollevarne le sorti politiche. In buona sostanza i

monarchi spagnoli, prendendo le parti di Messina contro Palermo e viceversa,

non facevano altro che indebolire entrambe le città. Era

questo il clima politico che si respirava in Sicilia nel corso del Seicento e,

nonostante il discreto sviluppo agricolo, artigianale e mercantile, Savoca

subiva questa difficile congiuntura e la sottomissione alla città di

Messina, da cui era, dal 1435, costretta a dipendere per

l'approvvigionamento del grano; quindi i savocesi, non potendosi più rifornire a Randazzo, per far fronte alla carenza di grano, erano costretti a fare affidamento

solo sulle non floride scorte della città dello Stretto.

Nel 1641 il campanile della Chiesa

Matrice cittadina venne

dotato di un mirabile orologio a una lancetta (per le sole ore) che aveva la

particolare e molto rara caratteristica di ruotare in senso antiorario. La

presenza di questo singolare meccanismo di misurazione del tempo non ha

eguali in Sicilia e nel Mezzogiorno d'Itali a.

Negli

anni 1645-1646, la Sicilia fu colpita prima da una gravissima siccità e poi

da piogge fuori stagione che causarono un brusco calo dei raccolti e una

conseguente crisi granaria in tutta l'Isola, le autorità imposero la

diminuzione della pezzatura standard del pane che inevitabilmente portò a

un drastico aumento del prezzo di questo genere di prima necessità. La

popolazione mal tollerò questo provvedimento e, tra la primavera e l'estate

del 1647, scoppiarono a Palermo, Catania e altre città, vasti moti di protesta, capeggiati da Giuseppe

D'Alesi, che

assunsero un carattere prettamente nazionalista. Messina, dotata di una certa autonomia che ne faceva una sorta di

"Repubblica mercantile", essendo in continua disputa

municipalistica con Palermo, non si unì a detti moti. I savocesi, al

contrario, cercarono di prendere parte alle rivolte in chiave indipendentista, antispagnola e antimessinese. Stando a quanto narra Caio

Domenico Gallo,

all'alba di domenica 14 luglio 1647, era prevista un'insurrezione,

capeggiata da tre capipopolo locali: si dovevano prendere d'assalto e

depredare le case dei "cittadini più doviziosi", i cui magazzini

erano pieni di olio, farina, vino e altri generi alimentari. Tuttavia, il

giorno prima della rivolta, una spia mise in guardia le autorità militari e

i promotori vennero catturati e giustiziati nel castello

di Pentefur poche

ore prima dello scoppio del tumulto. Continua ancora Caio

Domenico Gallo scrivendo

che nella "nobile città di Messina" si sparse voce che i "paesani savocesi erano gente audace e

facinorosa"; da allora, su ordine del Senato

Messinese, durante

la notte, le strade e i quartieri di Savoca erano sorvegliati da ronde

continue di soldati.

In occasione della Rivolta

di Messina del 1674, Savoca rimase fedele al re Carlo

II per tutta la prima fase del conflitto; antiche cronache riferiscono

che, il 25 febbraio 1675 le

milizie savocesi, dopo una giornata di combattimenti, riuscirono a

respingere l'attacco sferrato dai ribelli messinesi al territorio municipale

di Savoca.

Tuttavia, il 3 novembre 1676, due mesi dopo la caduta

di Taormina e Scaletta in mano francese e, dopo le devastazioni perpetrate dai messinesi

nella vicina Fiumedinisi; i savocesi, volendo scongiurare un violento assalto nemico alla loro città,

si arresero ai francesi e alla ribelle Messina (che a questi ultimi aveva

chiesto aiuto contro la Corona di Spagna) concludendo con questi una

vantaggiosa capitolazione. Questo trattato venne stipulato tra una

delegazione di diciassette notabili savocesi, guidata dal Capitano

giustiziere cittadino

don Stefano Trischitta, e il visconte di Vivonne Louis

Victor de Rochechouart de Mortemart,

comandante del contingente transalpino. In base a detta capitolazione i francesi accordarono a Savoca svariati

privilegi politici ed economici, quali l'erezione a capoluogo della Comarca di Taormina (che aveva un territorio che si estendeva dal Capo Scaletta al Fiume

Alcantara e ai paesi

della sua Valle) e

migliori condizioni di vita per i ceti meno abbienti. Tuttavia, dopo la pace

di Nimega, i

francesi si ritirarono da Messina l'8

aprile 1678; gli spagnoli, dopo aver sedato le rivolte e riconquistato la

città dello Stretto, ne decretarono la morte civile e, conseguentemente,

revocarono a Savoca gli effimeri, privilegi concessi dai francesi.

Nel

1693 un catastrofico

terremoto devastò

la Sicilia

sud-orientale,

Savoca venne colpita solo marginalmente; tuttavia, secondo antiche cronache

il terremoto cagionò danni al castello di Pentefur e alla Chiesa

di San Nicolò. Nel

1695, Savoca perse il dominio sui villaggi di Pagliara e Locadi, che divennero municipalità autonome dotate di ufficiali propri.

Con

il trattato

di Utrecht, nel

1713, il Regno di Sicilia cambiò, dopo due secoli, dinastia regnante,

passando dagli Asburgo

di Spagna

ai Savoia, i quali, nel 1718, lo cedettero agli Asburgo

d'Austria; tale

situazione produsse una grave crisi politica sull'isola, che si protrasse

fino al 1734. Nel corso del XVIII

secolo, dal punto di

vista sociale e culturale, Savoca mantenne sempre il suo prestigio,

arrivando a toccare il picco massimo, mai raggiunto prima, di popolazione

residente: 5.145 abitanti nel 1713 e

dando i natali e la prima formazione, a diverse personalità di

intellettuali e artisti come il pittore Filippo

Giannetto; i teologi Padre Antonio da Savoca (n. ? - m. 1751) dell'Ordine

dei Cappuccini e

l'Abate Sac. don Giuseppe Nicòtina (1715-1795) professore di sacra Teologia

in Messina e Palermo;

il Sac. Don Antonino Garufi (1775-1842), poeta di epigrammi in latino e

professore di Filosofia presso il Seminario di Palermo; i

quattro giuristi Filippo Fleres (1686-1750), autore di pubblicazioni in materia

amministrativa e fiscale e giudice del Tribunale

del Concistoro

del Regno

di Sicilia nell'anno 1743, Giuseppe Trimarchi (1729-1784), giudice della Corte Pretoriana di Palermo

nel 1767-68, del Tribunale del Concistoro negli anni 1775-76-77 e della Gran

Corte civile nel 1784,

Filippo Trischitta (1761-1826), Giudice del Tribunale della Regia Udienza di

Messina e Pasquale Cicala (1769-1826) che oltre a ricoprire le cariche di

Giudice della Gran Corte Civile di Messina e docente universitario, ebbe

fama di "celebre letterato";

il filologo sac. don Antonino

Puliatti, Accademico

dei Pericolanti,

fondatore e docente, di una scuola di latino e belle lettere a

Savoca;

il prof. Matteo

Procopio, Docente di

letteratura presso l'Accademia Carolina di Stoccarda e

traduttore di numerosi autori tedeschi;

il poeta in lingua

siciliana Vincenzo

Cardile; il medico e

accademico prof.

Carmelo

Pugliatti e il

di lui fratello, il sacerdote e filosofo don Vincenzo Pugliatti (1785-1861).

Lo

sviluppo economico, sociale e culturale consentì anche a Savoca la

costituzione di enti sociali di beneficenza: il sac. don Vincenzo Giannetto

(1698-1758) con testamento datato

28 marzo 1758 istituì un Monte

frumentario con

un capitale di cento onze;

qualche decennio più tardi, nel 1838, Vincenzo Maria Trischitta (1772-1852)

istituì un altro Monte

frumentario a

sostegno dei contadini poveri del paese.

Nell'estate

del 1743, un'epidemia di peste,

propagatasi da Messina, infettò anche Savoca e le sue contrade cagionando numerosi decessi. Nel

1795 il grosso centro di Casalvecchio si emancipò dal dominio savocese, costituendosi comune autonomo. Alla

fine del Settecento iniziò il declino della cittadina collinare, che iniziò

lentamente a spopolarsi a favore dei centri rivieraschi.

Nel

1810, sul proprio territorio comunale, sulla riva sinistra della fiumara

d'Agrò, Savoca ospitò un campo militare dell'Esercito

britannico avente

il compito di impedire, nel Regno

di Sicilia, alleato

della quinta

coalizione antinapoleonica,

possibili sbarchi e invasioni degli eserciti nemici provenienti dal Regno

di Napoli di Gioacchino

Murat.

Nel 1812 venne promulgata la nuova

Costituzione del Regno

di Sicilia che,

all'avanguardia nel panorama giuridico europeo, abolì il feudalesimo nell'isola: ciò comportò la fine del mero

e misto imperio degli Archimandriti

messinesi sulla

cittadina di Savoca.

Tuttavia,

l'8 dicembre 1816, dopo più di sei secoli di indipendenza, il Regno di

Sicilia venne soppresso da Ferdinando

III di Borbone e

accorpato al Regno

di Napoli, generando

il Regno

delle Due Sicilie;

ciò produsse un'onda di forte malcontento nel popolo siciliano. Nel 1817,

con la soppressione delle Comarche

siciliane, il nuovo

Stato stravolse l'antica ripartizione amministrativa della Sicilia e Savoca venne inglobata nel distretto

di Castroreale,

diventando capoluogo dell'omonimo

circondario: uno dei

27 circondari in

cui la

neonata Provincia

di Messina era

ripartita. Nonostante tutto ciò, cominciava la decadenza economico-politica

di Savoca. Dal 1º ottobre 1818 la Terra di Savoca diventò il Comune di Savoca governato da un sindaco di nomina governativa (l'ultimo Archimandrita a

esercitare il mero

e misto imperio fu Emanuele

II De Gregorio).

In

occasione dei moti

siciliani del 1820-1821,

in Savoca si registrarono dei gravi tumulti popolari promossi e organizzati

da alcuni

nazionalisti antiborbonici appartenenti alla borghesia e al notabilato locali, come

Angelo Caminiti, Nunzio Cuglitore, il notaio Luigi Trischitta e l'abate don

Antonino Garufi. Dette sommosse si verificarono tra il 23 e il 30 luglio

1820 e videro una consistente partecipazione popolare. In quell'occasione,

gli abitanti delle borgate rivierasche, soprattutto contadini, operai e

pescatori, esasperati anche dalla pesante pressione fiscale imposta

dall'amministrazione savocese, assalirono il centro storico, devastarono il

Palazzo municipale e la sede del Regio Giudicato, espugnarono il carcere

liberando i detenuti, incendiarono l'antico archivio cittadino e misero a

soqquadro le residenze private del sindaco Domenico Scarcella, del giudice

circondariale, del cassiere

comunale e

degli arcipreti del paese. Il processo che ne seguì si concluse con la

totale assoluzione (per carenza di prove) degli organizzatori, ma vide la

condanna a pene severe nei confronti di diversi popolani che con convinzione

avevano partecipato alle sommosse.

Tra

il 1820 e il 1830, in Savoca, si esercitavano ancora ben 25 mestieri, i più

diffusi erano: tintore, murifabbro, mulattiere, mugnaio, ferraio, calzolaio,

bracciale, bottaio, aromatorio; nello stesso periodo, esistevano, altresì,

alcune professioni femminili, quali filandaia, tessitrice, levatrice e

faticatrice; nel 1831 la popolazione era scesa a 3.285 unità.

Dal 1846, anche il villaggio di Antillo si separò da Savoca, diventando comune autonomo.

La

mattina del 25 dicembre 1847, per le vie di Savoca, comparvero affissi dei

manifesti che recavano il seguente proclama: "Fratelli, l'ora è

sonata! All'armi! All'armi!", poche settimane dopo, il 12 gennaio 1848,

la Sicilia intera si sollevò contro il Regno delle Due Sicilie, autoproclamandosi

indipendente e

restaurando l'antico Parlamento

siciliano. Anche

Savoca prese parte alla Rivoluzione

siciliana del 1848;

sotto la guida di alcuni personaggi del notabilato locale, come Giuseppe

Caminiti (figlio del succitato Angelo Caminiti), il sacerdote Vincenzo

Trimarchi, il notaio Carmelo Salvadore, il sacerdote Domenico Altadonna, il

notaio Vincenzo Saverio Fleres, il chirurgo Innocenzo Fleres, il medico

Vincenzo Toscano e il possidente Giuseppe Cacopardo, i quali, oltre

all'intento rivoluzionario

e nazionalista,

erano decisi a scalzare dal potere le vecchie famiglie aristocratiche e

filo-borboniche presenti a Savoca.

Detta Rivoluzione indipendentista venne violentemente repressa dall'Esercito

del Regno delle Due Sicilie dopo

16 mesi di guerra, tuttavia i promotori poterono godere di generale amnistia.

Il

17 marzo 1851, il decurionato savocese, convocato a Messina presso la sede dell'Intendenza

Provinciale Messinese,

deliberò a maggioranza (6 voti contro 4) il nulla

osta all'autonomia

comunale di Santa

Teresa di Riva.

Anche

se in misura ridotta rispetto al passato, durante tutto il XIX

secolo la

cittadina di Savoca continuò a godere di un discreto prestigio sociale e culturale; tra

gli intellettuali di maggior rilievo di questo periodo il medico prof. Santi

Scarcella (1817-1878), allievo e successore di Anastasio

Cocco nella

cattedra di Farmacologia presso l'Università di Messina; il prof. Michele

Crisafulli

Trimarchi (1826-1903)

primo preside della Facoltà di Medicina dell'Ateneo

messinese e il

prof. Giuseppe Crisafulli Trimarchi (1819-1887) che fu maestro di Tommaso

Cannizzaro e

poi preside della Facoltà di Lettere della stessa Università.

Nel

1854 le borgate rivierasche di Furci, Bucalo, Porto Salvo e Barracca si

separarono dall'amministrazione savocese dando origine al comune di Santa

Teresa di Riva. Allo

stesso periodo risale la crisi della viticoltura e

della bachicoltura,

quest'ultima causata dall'annessione della Sicilia al neonato Regno

d'Italia nel

1861: la costruzione della strada rotabile sul litorale ionico (oggi Strada

statale 114 Orientale Sicula) nel

1828 e la realizzazione della ferrovia

Messina-Siracusa nel

1867 tagliarono Savoca fuori dalle principali vie di comunicazione. Tra il

1796 e il 1863 l'arciprete della Chiesa Madre savocese perse, dopo secoli,

la supremazia su chiese, parrocchie e

cappelle dei comuni circostanti. Nel 1855 Savoca cessò di essere capoluogo

del suo

circondario, perdendo le sedi del Regio

Giudicato e del

Carcere che vengono trasferite a Santa

Teresa di Riva,

nuovo capoluogo di Circondario; nello stesso anno chiuse i battenti l'ultima filanda. Tutti questi fattori ebbero come conseguenza l'emigrazione verso i comuni

rivieraschi (soprattutto verso Santa Teresa di Riva), ma anche verso il Nord

Italia o

l'estero; tali flussi spopolarono quasi completamente questo antico centro

collinare.

Ad

aumentare la decadenza influirono anche fattori di carattere naturale. Nel

gennaio 1880, dopo tredici giorni di pioggia intensa, un grande movimento

franoso provocò la distruzione di quasi tutto il quartiere di Sant'Antonio

con l'omonima chiesetta del XVI

secolo e della monumentale chiesa di Santa Lucia con l'annesso convento dei Domenicani del

1465.

A

quanto pare a Savoca non ci furono vittime, ma senza dubbio si verificò una

diminuzione degli abitanti del paese che si trasferirono altrove.

Nel

1884 si procedette alla soppressione della minuscola diocesi archimandritale

di Savoca, costituita nel 1468.

Nel XX

secolo, anche il terremoto

del 1908 contribuì

alla decadenza di Savoca, provocando il crollo del palazzo municipale

(l'antica Curia del XIV

secolo) e

danneggiando la chiesa

madre e la chiesa

di San Nicolò. Nel

1929, si procedette alla soppressione, per opera del regime

fascista, del comune di Savoca e al suo accorpamento a quello di Santa Teresa di

Riva. L'antico paese venne spogliato per mano di una classe politica senza

scrupoli, lo stesso palazzo municipale venne venduto all'asta. Tale

situazione amministrativa si mantenne fino al 1948, allorquando, grazie

all'interessamento del deputato

regionale savocese

avv. Rosario

Cacopardo e a

un provvedimento della Regione

Siciliana, Savoca

riconquistò l'autonomia comunale.

Solo

negli ultimi quarant'anni Savoca sta lentamente vivendo un nuovo periodo di

sviluppo, grazie anche al fatto che dal 1970 è stata scelta come set di

numerosi film e fiction, in primis Il

Padrino di Francis

Ford Coppola. Il

centro storico si sta sviluppando urbanisticamente mediante dei precisi

parametri che mirano a valorizzare il patrimonio architettonico e

paesaggistico presente e numerose strutture ricettive hanno aperto i

battenti. Dal 1997 a Savoca è stato istituito un comando stazione del Corpo

forestale della Regione siciliana.

Dal 2008 Savoca è inserita tra i

borghi più belli d'Italia.

Nel mese di luglio del 2010, il Ministero

per i beni e le attività culturali ha finanziato un

progetto che prevede la ricostruzione virtuale del borgo medievale di Savoca

dalle origini ai giorni nostri, ripercorrendone tutte le fasi storiche.

Visitare il borgo

L'antico e caratteristico centro storico, ricco di antichi monumenti di

origine medioevale, si caratterizza per la presenza di stretti e tortuosi

vicoli ed è suddiviso in sette quartieri:

Sant'Antonio,

quartiere situato nelle immediate vicinanze di piazza Fossìa, limitrofo con

quello del Borgo e con quello dei Cappuccini. Questo quartiere, un tempo

vasto e popoloso, nacque verso la fine del XV secolo, quando il centro

abitato si espanse fuori dalla cinta muraria. Prese il nome dall'antica

omonima chiesa presente al centro del quartiere. Questa borgata, insieme

alla chiesa di Sant'Antonio Abate, venne distrutta da una frana nel 1880.

Rimane ben poco di questo quartiere, tuttavia le porzioni rimaste sono

ancora ben popolate. Dal 1997 vi ha sede il comando stazione del Corpo

forestale della Regione siciliana.

Cappuccini,

è ubicato poco sopra il quartiere Sant'Antonio, prende il nome dal vicinissimo

convento dei padri cappuccini, edificato nel 1603. Conserva

vari edifici di antica origine ed è discretamente popolato.

Borgo,

il cuore nevralgico del centro storico, sorge attorno alla piazza Fossìa,

in tale quartiere si trova il Municipio, il Palazzo Trimarchi del XVIII

secolo, il Bar Vitelli ed altri piccoli e caratteristici esercizi

commerciali. Anche questo quartiere si formò verso la fine del XV

secolo, quando il centro abitato si sviluppò anche al di fuori della cinta

muraria; è caratterizzato dalla presenza di eleganti edifici signorili di

indubbio interesse storico e artistico di epoca compresa tra il XVI ed il XX

secolo.

San

Michele, è ubicato dentro la cinta muraria, tra la Porta della Città e

la chiesa di San Nicolò. Prende il nome dalla chiesa di San

Michele che sorge nel bel mezzo del quartiere. Durante il Medioevo ed

il Rinascimento, questo quartiere aveva una grande importanza in quanto ivi

sorgevano il Palazzo della Curia, il Giudicato, il carcere, la Sinagoga

di Savoca e vi si trovava un'importante fontana per

l'approvvigionamento di tutto l'abitato; insomma qui avevano sede le magistrature

amministrative e giudiziarie della cittadina. Vi ha sede il Museo comunale

ed è caratterizzato per i suoi stretti vicoli e la presenza di ruderi di

molti antichi edifici.

San

Rocco, sito anch'esso dentro le mura cittadine, era il quartiere dei

pescatori. È alquanto vasto, nei secoli passati era densamente popolato

soprattutto dal ceto popolare. Oggi è quasi completamente disabitato.

Presenta una conformazione caratterizzata dalla presenza di stretti e

tortuosi vicoli e umili case plebee. Degni di nota sono i ruderi della chiesa

di San Rocco del 1593 e il panorama suggestivo che vi si

gode. In questo quartiere sono stati realizzati un resort ed un villaggio

turistico.

Pentefur,

antichissimo quartiere, è il nucleo originario della città di Savoca.

Alcuni storici locali ritengono sia di origine tardo romana o bizantina.

Sorge ai piedi dell'omonimo castello, in una zona compresa tra la Chiesa

Madre e il Borgo. Anche questa borgata, ancora abbastanza popolata,

presenta un'urbanistica prettamente medioevale.

San

Giovanni, situato all'estremità sud del centro storico è, come

Pentefur, il più antico quartiere di Savoca, popolato già in epoca

anteriore all'invasione araba del IX secolo. Vi si trovava la

porta di ingresso meridionale del paese, più imponente di quella tuttora

visibile nel quartiere San Michele. È caratterizzato da edifici signorili

tipicamente medioevali, come la Casa della Bifora del XV secolo. Vi si

trovano la Chiesa Madre del XII secolo e i ruderi della

chiesa di San Giovanni del XII secolo. Nei secoli scorsi, in virtù di

quanto riferisce lo storico Giuseppe Trischitta, in questo quartiere

era ubicato l'antico Ospedale di San Giovanni, non più esistente; tuttavia,

è possibile ammirare l'edificio a due elevazioni che ospitava detto

ospedale.

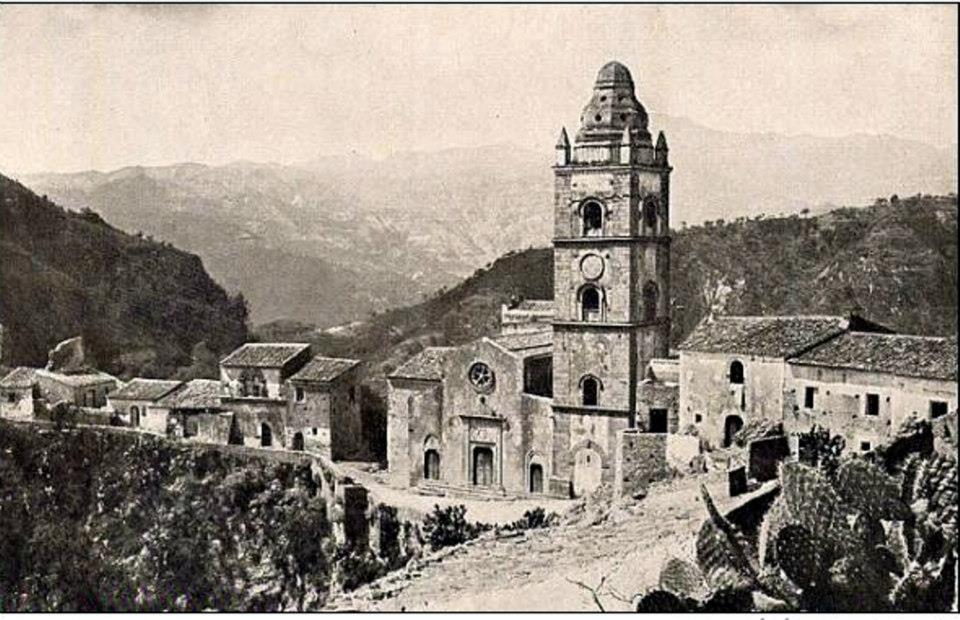

Chiesa

di Santa Maria in Cielo Assunta

Chiesa

di Santa Maria in Cielo Assunta, è la chiesa

matrice di Savoca ed è un monumento

nazionale italiano dal 1910.

Secondo consolidate fonti storiche, la chiesa venne eretta verso il 1130 su

una preesistente struttura di incerta origine, durante il regno del Re Ruggero

II di

Sicilia, il monarca avrebbe personalmente contribuito alle spese di

edificazione.

Tuttavia, secondo un recente parere di alcuni esperti, la chiesa venne

costruita nei primi anni del IX

secolo, pochi decenni prima della conquista

islamica della Sicilia, ciò sembrerebbe desumersi dall'epigrafe di

un'antica pietra su cui si distinguerebbero tre numeri: 802, ad ogni modo,

non è al momento possibile dare certezze sull'attendibilità di questa

retro-datazione.

Tra

la fine del XV

secolo e l'inizio del successivo, venne ristrutturata ad opera di

messer Pietro Trimarchi (1465-1534),

facoltoso architetto savocese, con tale intervento si invertì

l'orientamento del tempio (la struttura originaria era con le absidi rivolte

verso Est, adesso sono rivolte verso Ovest) si edificarono le attuali abside

e facciata e si realizzarono, ai lati del tempio, due ampie cappelle; si

diede quindi alla chiesa madre una struttura tipicamente siculo-rinascimentale,

abbandonando il preesistente stile

siculo-normanno. A memoria di tale posticcio rifacimento, il portale

centrale reca la seguente iscrizione marmorea: HOC OPUS M. PETRUS

TRIMARCHI FIERI FECIT.

Tra

il 1555 ed

il 1736 venne

edificato il campanile, sul quale vedasi approfondimento.

Negli anni'

50 del Settecento,

alla destra dell'edificio sacro, venne edificato, a spese dell'allora arciprete della

città di Savoca, don Giuseppe Nicòtina (1715-1795),

il palazzotto a due elevazioni della canonica,

che, al piano primo è da sempre adibito a sagrestia e

al piano terra ospitò la sede del Monte

frumentario, istituito nel 1758 col

capitale di onze 100

donate per testamento dal

sacerdote savocese don Vincenzo Giannetto. All'interno del primo piano di

detto edificio erano custodite ed esposte opere pittoriche di grande pregio,

oggi quasi interamente perdute.

In

questo importante edificio di culto celebravano ben dodici sacerdoti ed è

stato, per secoli, sede periferica dell'archimandrita

di Messina e sede di arcipretura dalla

quale dipendevano tutte le chiese delle frazioni e dei comuni contigui.

Il terremoto

del 1908 causò alcuni danni come il crollo di parte del tetto e

della caratteristica cuspide del campanile. La chiesa, proclamata monumento

nazionale nel 1910, venne riparata dai danni del terremoto nel 1911.

Oggi

il territorio

parrocchiale della chiesa madre di Savoca comprende, oltre al

centro storico, le frazioni di Cucco, Santa domenica, Romissa, Mancusa e

Rogani.

La

facciata a doppio spiovente presenta il portale centrale, di impostazione siculo-rinascimentale,

spinto verso l'alto da paraste laterali che guidano lo sguardo verso il rosone in

pietra a cinque bracci (che non trova eguali in nessuna chiesa del Messinese)

opera di maestranze locali, scultori e scalpellini che diedero prova della

loro notevole abilità, operando ai limiti della capacità di resistenza dei

materiali lavorati. La chiesa è a tre navate, divise tra loro da colonne

monolitiche, sormontate da pregevoli capitelli romanici.

Al

suo interno sono presenti antiche opere di indubbio valore storico e

artistico. Nel 2002,

in occasione di lavori di restauro, vennero casualmente scoperti due

affreschi murali del XII

secolo di sapore

squisitamente siculo-normanno, raffiguranti San

Giovanni Crisostomo e San

Basilio Magno. Ancora visibile, all'altare maggiore, l'antica cattedra

lignea dell'archimandrita

di Messina e pregevole risulta il quattrocentesco soffitto ligneo a

capriate; degni di nota gli affreschi cinquecenteschi,

che adornano le pareti ed il catino dell'abside, raffiguranti l'Assunzione

di Maria Vergine al Cielo (nel catino) e i Dodici

Apostoli, nelle pareti. Caratteristico risulta il pulpito ligneo

barocco.

La

chiesa, oltre all'Altare maggiore in marmo pregiato, del 1795,

posto al centro dell'abside, è dotata di altri sei altari marmorei: a

destra dell'abside, il rinascimentale altare

dedicato al Santissimo Crocifisso, dotato di antica croce lignea seicentesca e paliotto in

marmo raffigurante San

Nicola di Bari; a sinistra dell'abside si trovano l'altare e la statua

dedicati alla Madonna del Fervore entrambi del XVI

secolo. Alle pareti laterali della navata si trovano: a destra, il cinquecentesco altare

di San

Giuseppe e a sinistra l'altare in stile barocco

siciliano dedicato a Santa

Rita da Cascia, con antica pala raffigurante la Santa che benedice

Savoca e la sua chiesa matrice. Si ammirano infine, un quadro raffigurante

la pietà ed una grande tela che riproduce la Sacra

Famiglia, entrambi risalenti al secolo

XVII e restaurati nel XX secolo a spese di tre cittadini savocesi.

Come

già detto, la chiesa è dotata di due ampie cappelle laterali, risalenti al

grande restauro operato ai primi del XVI secolo da Pietro Trimarchi. La

cappella di destra, dotata di pregevole altare barocco siciliano è dedicata

al Santissimo

Sacramento e venne realizzata a spese della potente famiglia

savocese dei Trimarchi; quella di sinistra (che immette nella sagrestia) è,

dal 2002,

dedicata Madonna

di Fátima, su detto altare è posizionato un grande complesso statuario

benedetto da Papa

Giovanni Paolo II.

Nella

sottostante cripta,

ubicata sotto l'abside,

è presente il Putridarium ove,

nei secoli passati, si procedeva alla mummificazione delle

salme dei notabili del paese.

Nella

zona del portale centrale di ingresso, recentemente, sono venute alla luce

tracce dell'antica pavimentazione risalente al XII

secolo.

Il

Campanile e l'orologio antiorario - Come

riportato dall'evidente incisione su una pietra angolare, il campanile della

Matrice di Savoca venne

edificato a partire dall'anno 1555,

inizialmente su tre ordini, con un'architettura tipicamente

siculo-rinascimentale e manierista.

Nel 1641,

su iniziativa dell'allora Arciprete Sac.

Mazzullo e a spese dei Giurati Salvo

Cuglituri, Antonio Vinci, Giovan Domenico Cuglituri e del Sindaco

di Savoca Antonio

Crisafulli, venne posizionata, all'interno dell'ordine sommitale della

torre, una grande campana bronzea, detta in siciliano "lu

Campanuni", realizzata a Tortorici da

mastro Gregorio Zumbo. Fu probabilmente nello stesso periodo che il

campanile venne dotato di un mirabile orologio ad una lancetta (per le sole

ore) che aveva la particolare e molto rara caratteristica di ruotare in

senso antiorario. Esso funzionava secondo il metodo dell'Ora

italica e, in base a recenti studi, è unico in Sicilia e

nel Meridione

d'Italia: altri soli 5 esemplari sono presenti in Lombardia, Veneto, Toscana e Marche.

Dopo essere stato lesionato dal terremoto

del 1693, il campanile venne restaurato e, nel 1736,

fu sopraelevato mediante costruzione di un quarto ordine e di una pregevole

e caratteristica guglia a

cipolla sullo stile di altre simili progettate dal noto architetto messinese Filippo

Juvarra. Detta sopraelevazione scaturiva dall'esigenza di rendere più

percepibili e a distanze sempre maggiori, i rintocchi delle campane che

scandivano il succedersi delle ore regolando la vita lavorativa dei

savocesi. L'orologio antiorario di Savoca smise di funzionare non molto dopo

il 1875, di esso rimane solo il pregevole grande quadrante lapideo che fa

mostra di sé in cima alla vetusta torre campanaria. Degli ingranaggi

meccanici, che nel corso dei secoli venivano regolati e manutenuti da

persone esperte all'uopo preposte, non rimane più nulla. Il campanile subì

ancora gravi danni a causa del terremoto

del 1908, che richiesero la demolizione dell'ordine sommitale

settecentesco e della caratteristica guglia a cipolla, riportando il

manufatto all'altezza che aveva prima del 1736.

Chiesa

di San Michele

Chiesa

di San Michele, costruita attorno al 1250,

per volere degli Archimandriti, era la chiesa del castello

di Pentefur. Edificata anteriormente al 1250 per

volontà degli archimandriti

messinesi, era la chiesa del Castello

di Pentefur. Inizialmente l'edificio era di esigue dimensioni e, secondo

un antico manoscritto datato 1308,

vi celebravano la Divina

Liturgia numerosi sacerdoti di rito

greco.

Verso

il 1420 la

chiesa venne ampliata e si procedette ad impreziosirla con i due

attuali portali in stile gotico-siculo-chiaramontano. Durante tutto il Medioevo ed

oltre, il non credente che si convertiva al Cristianesimo,

secondo una documentata tradizione, doveva salire ginocchioni, in atto di

penitenza, i suoi sette gradini, per poi ricevere il sacramento del battesimo.

Fino

a tutto il secolo XVIII, secondo fonti archivistiche del 1748,

la chiesa era parrocchiale anche

se non appare chiaro su quali quartieri si estendesse il suo territorio.

Documenti

storici risalenti al 1624 testimoniano

la chiusura al culto, causa inagibilità, di questa chiesa; le celebrazioni

sacre avevano luogo nella vicinissima chiesa di Gesù e Maria. Negli ultimi

anni del Seicento (su

iniziativa dell'allora cappellano della

chiesa, don Vincenzo Miuccio) gli interni del sacro edificio vennero

sontuosamente restaurati seguendo lo stile del barocco

siciliano; detti lavori si conclusero nel 1701 con

la realizzazione di un ricco ciclo pittorico di affreschi tuttora esistenti

ma in precarie condizioni di conservazione. Nel 1761,

poi, si procedette al rifacimento della copertura lignea a capriate che

ancora oggi sorregge il tetto;

nello stesso periodo vi esercitò le funzioni di parroco il

letterato don Antonino

Puliatti.

Nel 1996 vennero

restaurati il tetto ed il soffitto ligneo interno.

Questo

prezioso edificio fu dichiarato monumento

nazionale nel 2002.

Nel

mese di agosto 2015,

su iniziativa di alcuni giovani savocesi, dell'arciprete don

Agostino Giacalone, dell'amministrazione comunale e di varie associazioni,

è partito il crowdfunding finalizzato

a reperire i fondi necessari a salvare dal degrado gli interni barocchi

della chiesa.

Dopo

essere rimasta chiusa al culto per decenni, il 29 settembre 2020, solennità

di San

Michele Arcangelo, conclusi i lavori di restauro degli interni, con

solenne celebrazione eucaristica la chiesa è stata riaperta al culto.

All'interno

della chiesa, a navata unica, è possibile ammirare un imponente ciclo

pittorico costituito da:

-

un

prezioso affresco del 1701 raffigurante

il Battesimo

di Gesù al Fiume

Giordano;

-

un

piccolo affresco che reca l'immagine della Madonna

della Lettera risalente al 1701;

-

due

antichi quadri del 1701 raffiguranti San

Michele Arcangelo e i Santi

Cosma e Damiano;

ed

altre preziose opere quali:

-

tre

altari barocchi dedicati

rispettivamente ai Santi Cosma e Damiano, a Santa

Maria dell'Idria e a San Giovanni;

-

un

pregevole pulpito ligneo

settecentesco.

-

le

tombe di alcuni notabili locali, come quella dei Crisafulli,

realizzata nel 1581,

e quella della famiglia di Onofrio Cicala, del 1749.

-

la

torre campanaria.

La

chiesa è stata riaperta al culto, dopo decenni, nel settembre 2020, ma nel

corso degli anni ha ospitato mostre ed altre iniziative culturali. Presso

questa chiesa, ogni anno, il giorno prima della festa agostana di Santa

Lucia, avviene una sorta di "passaggio delle consegne" tra le

"Lucie"; infatti la bambina che l'anno precedente ha impersonato

Santa Lucia, consegna a quella dell'anno corrente il ramoscello di palma

d'oro; fatto ciò, iniziano i grandi festeggiamenti.

Una

lapide, nell'antistante piazzetta, ricorda che in tale luogo venivano

tumulati i bambini morti senza battesimo.

A breve distanza da questa antica chiesa, si vedono ancora le rovine di

quella che, fino al 1470,

fu la sinagoga

di Savoca.

Chiesa di

San Nicolò

Chiesa

di San Nicolò, edificata nel XIII secolo, fino a tutto il XVII secolo era

riccamente adornata con affreschi in stile bizantino.

Venne

edificata nel XIII secolo e, come testimonia un antico documento

datato 1308, vi officiarono la Divina Liturgia numerosi cappellani

greci. Originariamente, gli interni erano riccamente adornati con affreschi

in stile siculo-normanno risalenti al XIII secolo. Nei secoli

scorsi (fino alla fine del XIX secolo) era chiesa parrocchiale,

sotto la cui giurisdizione erano poste anche le piccole cappelle di quella

che fu (fino al 1854) la Marina di Savoca. Secondo fonti archivistiche

risalenti al 1676, all'interno di questa chiesa, ogni anno, l'ultima

domenica di agosto, si tenevano le elezioni dei Giurati e del

Sindaco di Savoca. È infine documentato, in questa chiesa, il

culto di Santa Barbara, di cui oggi non resta traccia alcuna.

È

stata oggetto di due importanti restauri: il primo alla fine del XV

secolo (effettuato, secondo la tradizione orale, ad opera

dell'architetto savocese messer Pietro Trimarchi (1465-1534) ma non vi sono

fonti attendibili) e il secondo nei primi anni del XVIII secolo (forse

perché danneggiata dal terremoto del 1693) che ne hanno profondamente

modificato la fisionomia originaria; di conseguenza l'edificio sacro

presenta oggi un'architettura settecentesca. La chiesa di San Nicolò ha

avuto una grande valenza storico-sociale anche perché, a partire dal Medioevo e

fino al XIX secolo, al suo esterno (nell'area del sagrato frontale e

laterale) hanno trovato sepoltura i cittadini savocesi appartenenti ai ceti

popolari. Ancora oggi, sotto il piano di calpestio della piazzetta che

circonda la chiesa, esistono (ma non sono visibili) le cripte-ossuario

che contengono i resti mortali di centinaia di popolani savocesi vissuti e

deceduti tra il XIV ed il XIX secolo. Il terremoto del

1908 danneggiò la chiesa, che dovette subire un ulteriore restauro.

Nel mese di agosto del 1970, sul sagrato di questo edificio sacro

vennero girate alcune celebri scene del film Il Padrino di Francis

Ford Coppola. L'ultimo restauro della chiesa risale al 1981.

Ha

un caratteristico stile merlato che la fa somigliare ad una fortezza. Sorge

in una posizione panoramica, protesa in direzione di un profondo dirupo.

Accanto alla chiesa sono visibili i resti della cripta, crollata a causa di

una frana verso il 1943. La costruzione è a tre navate con colonne di

granito sormontate da capitelli; è dotata di altari di marmo pregiato e

opere di scultura e di pittura di indubbio valore artistico e storico.

Questa

chiesa ospita alcune importanti opere scultoree e pittoriche provenienti

dalla seicentesca Chiesa dell'Immacolata (oggi centro filarmonico)

e dalla quattrocentesca Chiesa di Santa Lucia con annesso convento

domenicano crollati a causa di una frana nel 1880; proprio per

tale motivo quest'edificio sacro oggi viene comunemente appellato chiesa

di Santa Lucia.

L'opera

più antica, è sicuramente la trecentesca tavola raffigurante San

Michele Arcangelo, che, secondo una leggenda, verso la fine del XV

secolo, venne rocambolescamente rubata dai savocesi agli abitanti di Forza

d'Agrò. Fino al secolo scorso era custodita all'interno

dell'omonima chiesa savocese.

Degna

di attenzione è un'antica grande tela (366x242), opera di Gaspare

Camarda del 1623, raffigurante la Madonna del Parto,

commissionata dalla famiglia Trischitta; originariamente posta nella

vicina Chiesa dell'Immacolata (oggi centro filarmonico), venne qui collocata

durante il secolo scorso, quando questa andò in rovina.

Interessante

risulta la statua lignea di san Vincenzo Ferreri, realizzata dallo

scultore gangitano Filippo Quattrocchi nella seconda metà

del XVIII secolo, anche detta opera scultorea era custodita nel

convento domenicano, venendo qui trasferita dopo il crollo di questo nel

1880.

Di

valore inestimabile risulta il preziosissimo simulacro in argento cesellato

raffigurante santa Lucia da Siracusa, realizzato nel 1666, su

commissione della Confraternita di Santa Lucia, da ignoto argentiere messinese.

Pregevoli appaiono le statue lignee della Madonna del Carmelo (anch'essa

opera di Filippo Quattrocchi) di sant'Antonio Abate e di san

Michele Arcangelo, risalenti al XVIII secolo. Un piccolo busto marmoreo quattrocentesco,

raffigurante la Martire siracusana troneggia al centro della

facciata, sull'architrave del portale centrale.

Recentemente

il monumento è stato arricchito con opere d'arte del maestro Licinio Fazio

(dipinti su legno aventi per oggetto episodi biblici), dell'artista tedesco

Siegmund Wagner (dipinti su tela raffiguranti santa Lucia ed il

suo martirio) e dell'artista savocese Carmelo Salemi Scarcella (1937-2019)

(riproduzioni in terracotta delle stazioni della Via Crucis). Da non

dimenticare la statua lignea di Santa Lucia eseguita dallo scultore

Reginaldo D'Agostino. A destra della chiesa sorge una torre campanaria

sormontata da orologio.

Pag.

2 Pag.

2

|