|

La

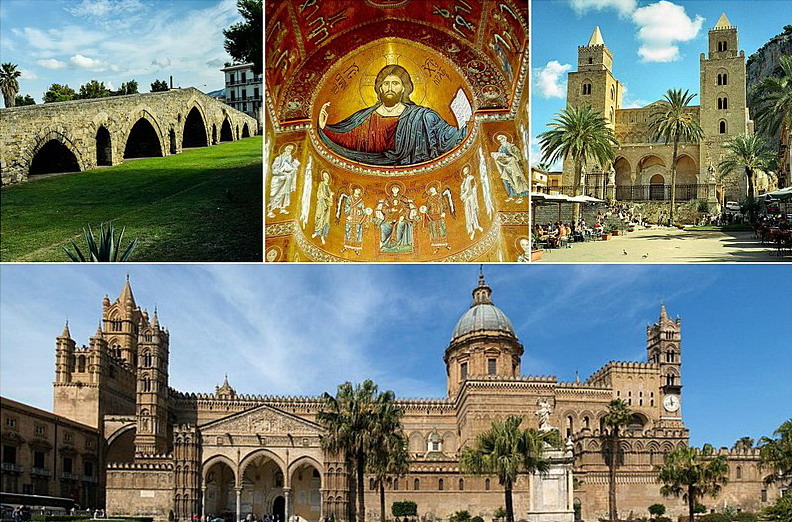

lunga storia della città e il succedersi di numerose civiltà e popoli

le hanno regalato un notevole patrimonio artistico e architettonico. Il

sito seriale Palermo

arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale, di cui

fanno parte più beni monumentali situati in città, nel 2015 è

stato dichiarato Patrimonio

dell'umanità dall'Unesco. Numerosi

edifici, tra chiese e palazzi, sono riconosciuti monumenti

nazionali italiani.

La

città di Palermo ha cambiato spesso nome nel corso delle epoche:

Zyz (che

in fenicio significa il

fiore): il nome non è accertato, ma molte monete provenienti da Palermo

di periodo punico portavano la dicitura Zyz e visto che Palermo era una

delle tre città puniche della Sicilia molto probabilmente aveva una

propria zecca. Il nome sembrerebbe derivare dalla conformazione della

città che tagliata da due fiumi ricordava il profilo di un fiore.

Panormos (dal Greco tutto-porto):

i Greci chiamavano

Palermo così perché i due fiumi che la circondavano (il Kemonia e

il Papireto)

creavano un enorme approdo naturale. Questo nome andò diffondendosi

grazie al rafforzamento dell'influenza greca sull'isola.

Panormus:

i Romani mantennero,

con una lieve modifica di pronuncia, la denominazione greca con

la quale avevano conosciuto la città.

Balarm:

il nome arabo della

città è un semplice cambiamento di pronuncia del nome precedente.

Balermus:

evoluzione del precedente nome sotto il periodo normanno.

Palermo:

il nome definitivo della città che viene acquisito in età

moderna.

La

presenza umana a Palermo è attestata sin dall'epoca preistorica come

una delle più antiche di tutta la Sicilia,

con interessanti graffiti e pitture rupestri, ritrovati nelle grotte

dell'Addaura nel 1953 dall'archeologa Jole

Bovio Marconi: figure danzanti in un rito magico propiziatorio,

forse “sciamani”

di un popolo che abitò l'isola.

Palermo

fu fondata dai Fenici con

il nome Zyz. Fino a quel momento l'area era stata un emporio

commerciale e base d'appoggio per la Sicilia nord-occidentale. Zyz:

il nome non è ancora accertato, ma molte monete provenienti da Palermo

di periodo punico portavano la dicitura Zyz e visto che Palermo era una

delle tre città puniche della Sicilia molto probabilmente aveva una

propria zecca. Il nome sembrerebbe derivare dalla conformazione della

città che tagliata da due fiumi ricordava il profilo di un fiore.

Acquisita

una certa importanza commerciale grazie alla sua posizione ma

soprattutto ai due fiumi (il Kemonia ed

il Papireto),

si trovò a combattere in diverse occasioni contro i Greci di Sicilia,

in quanto rappresentava un'importante alleata di Cartagine nelle guerre

greco-puniche.

Panormos, così

i Greci chiamavano Palermo, così perché i due fiumi che la

circondavano (il Kemonia e

il Papireto)

creavano un enorme approdo naturale. Questo nome andò diffondendosi

grazie al rafforzamento dell'influenza greca sull'isola.

La

città rimase sotto il controllo fenicio fino

alla Prima

guerra punica (264-241

a.C.), a seguito della quale la Sicilia venne

conquistata dai Romani.

In particolare Palermo fu al centro di uno dei principali scontri fra Cartaginesi e

Romani, finché nel 254

a.C. la flotta romana assediò la città, costringendola

alla resa e rendendo schiava la popolazione che venne costretta al

tributo di guerra per riscattare la libertà. Asdrubale tentò

di recuperare la città ma venne sconfitto da Metello,

il console romano.

Un

ennesimo tentativo per recuperarla venne fatto da Amilcare nel 247

a.C. che col suo esercito si insediò alle pendici del Monte

Pellegrino (all'epoca chiamato Erecta) tentando

in più occasioni di riprenderne il comando, ma la città era ormai

fedele a Roma dalla

quale aveva ottenuto il titolo di Pretura, l'Aquila d'oro e il diritto

di battere moneta, restando una delle cinque città libere dell'isola;

per questo motivo i cartaginesi rimasti

dovettero abbandonare definitivamente il territorio palermitano.

Il

periodo romano è stato di tranquillità e la città faceva parte della provincia

di Siracusa; con la successiva divisione dell'Impero la

Sicilia, e con essa Palermo, furono attribuite all'Impero

Romano d'Occidente.

Testimonianza

dell'agiatezza e dello splendore della romana “Panormus” sono

edifici dell'epoca della zona di Piazza Vittoria fra cui il teatro

esistente fino al tempo dei Normanni e

mosaici scoperti nel 1868 in

Piazza della Vittoria. In epoca imperiale fu colonia romana, come ci

narra Strabone, ed era ancora il granaio di Roma,

ma risentì della decadenza dopo Vespasiano,

subendo le invasioni barbariche dal 445,

con Genserico,

re dei Vandali che

mise a ferro e fuoco la città, fino al dominio di Odoacre, Teodorico capo

degli Ostrogoti. Testimonianza

dell'agiatezza e dello splendore della romana “Panormus” sono

edifici dell'epoca della zona di Piazza Vittoria fra cui il teatro

esistente fino al tempo dei Normanni e

mosaici scoperti nel 1868 in

Piazza della Vittoria. In epoca imperiale fu colonia romana, come ci

narra Strabone, ed era ancora il granaio di Roma,

ma risentì della decadenza dopo Vespasiano,

subendo le invasioni barbariche dal 445,

con Genserico,

re dei Vandali che

mise a ferro e fuoco la città, fino al dominio di Odoacre, Teodorico capo

degli Ostrogoti.

Nel

535 Belisario espugnò

con la sua flotta navale Palermo, sottraendola agli Ostrogoti;

iniziava così il periodo bizantino che si protrasse fino all'830 quando

gli Arabi,

sbarcati a Marsala quattro anni prima, ne fecero la capitale del loro

regno in Sicilia.

Nel IX

secolo i musulmani dal Nordafrica invasero

la Sicilia,

iniziarono la conquista dell'isola nell'827,

conquistarono Palermo nell'831 e

l'intera isola nel 965.

E furono proprio i governatori musulmani a spostare la capitale della

Sicilia a Palermo, città nella quale è rimasta da allora. La città a

quel punto dovette essere dotata di tutte le strutture burocratiche e

quelle destinate ai servizi che spettavano ad una capitale. Nel periodo

musulmano Palermo divenne una città importante nei commerci e nella

cultura, secondo il geografo e viaggiatore Ibn

Hawqal la città era famosa perché al suo interno erano

presenti più di 300 moschee; era

conosciuta in tutto il mondo

arabo. Fu un periodo di prosperità e tolleranza: i cristiani e

gli ebrei vivevano in armonia con i musulmani.

Gli

anni della dominazione araba sancirono la definitiva ascesa della città

e la sua superiorità sugli altri centri della Sicilia.

Sede di un potente emirato che, grazie alla capacità amministrativa dei

Kaglebiti divenne

una terra ricca e florida dai costumi tipicamente musulmani

con influenze nella lingua e nella toponomastica,

nelle culture e nelle costruzioni architettoniche. Le tracce di essa

sopravvivono anche nei monumenti che costituiscono il centro della città

antica.

Il

monaco Teodosio che ci ha fornito queste notizie sosteneva anche che

circa trecento moschee si

ergevano nel territorio palermitano e l'istruzione era affidata a

trecento maestri per una popolazione di oltre trecentomila persone.

Divisa

la Sicilia in

tre valli (Val di Mazara, Val

Demone e Val

di Noto), il territorio veniva controllato con una specie di

signorie affidate ai “Kaid”. Gli Arabi dapprima

perseguitarono i Cristiani,

ma poi lasciarono libertà di culto facendo loro pagare la "gìzia”,

un tributo annuo per mantenere fiorenti i commerci grazie alla

pacificazione.

La

potenza musulmana fu però corrosa dalle lotte intestine all'emirato che

aprirono la via della Sicilia allo

straniero finché nel 1072,

dopo quattro anni d'assedio, il conte Roberto

il Guiscardo ed il conte Ruggero

d'Altavilla, entrambi normanni, espugnavano la città di Palermo.

Di

rilievo i lavori per migliorare la rete idrica cittadina, con la

creazione di svariati Qanat, canali sotterranei che attraversavano tutta

la città ma che sono stati ritrovati anche nella Conca

d'Oro e nella zona di Partanna

Mondello, molto distante rispetto al centro abitato arabo.

Gli

arabi iniziarono anche un'imponente opera di sfruttamento agricolo del

territorio palermitano, attraverso la costruzione di opere

architettoniche migliorarono e riqualificarono ampi terreni rendendoli

coltivabili, in particolare si occuparono della coltura di agrumi, del

papiro, e del cotone.

Forte

sviluppo acquisterà la città anche dal punto di vista commerciale,

divenendo meta fissa dei principali traffici merci del mediterraneo, per

questo motivo verrà anche potenziato il porto cittadino.

I

conquistatori musulmani trasformarono la città nella sede di un emirato

e di conseguenza dotarono la città di molti nuovi edifici pubblici e

difensivi. La paleopoli venne chiamata Halqah e

al suo interno edificarono un nuovo e grandioso castello ed un'enorme

moschea che poteva ospitare fino a 7.000 persone, la moschea risiedeva

al posto dell'attuale cattedrale.

La città venne suddivisa in cinque quartieri: il Kasr nella

punta della Paleopolis; il quartiere della grande Moschea;

la Kalsa (ossia Eletta) sede degli emiri nella riva del

mare; la zona degli Schiavoni, attraversata dal fiume Papireto;

e infine a ponente il Moascher, il quartiere dei soldati

antica sede degli emiri. Il porto venne ingrandito ed ammodernato con la

costruzione di nuovi magazzini e di un arsenale. Sorsero nuovi quartieri

per far fronte ad un forte aumento demografico causato soprattutto da

una forte immigrazione dal resto della sicilia e da tutto il Mediterraneo.

I nuovi quartieri che sorsero furono quello degli Schiavoni a Nord,

a Sud invece

sorsero i quartieri dei Lattarini (zona ricca di

botteghe) e della Moschita (abitato dagli ebrei),

a Sud-Est sorse

il quartiere Nuovo ed infine vicino al mare venne

costruita la cittadella dell'emiro denominata Kalsa.

Nell'XI

secolo nuove mura vennero costruite più esterne per

abbracciare anche i nuovi quartieri periferici come il popoloso Rabad (o

borgo). Sempre contemporaneo il primo nucleo del Castelloamare.

Il

periodo di massimo splendore di Palermo continuò con i Normanni (in

particolare con Ruggero

II e con lo svevo Federico

II), i quali seppero raccogliere e utilizzare l'eredità

culturale araba, greca e romana. Sotto il patrocinio di Federico II di

Svevia Re di Sicilia e Imperatore del Sacro Romano Impero, a Palermo, a

partire dal terzo decennio del XIII secolo, si forma un ambiente di

intensa attività culturale che va sotto il nome di Scuola

siciliana (così definita da Dante nel suo “De vulgari

Eloquentia”). Queste condizioni crearono i presupposti per il primo

tentativo organizzato di una produzione poetica in un volgare romanzo,

il siciliano. Alla morte di Federico II fa seguito un lungo periodo di

instabilità culminata con la rivolta antifrancese del Vespro (1282).

Palermo si separa da Napoli e offre la corona di Sicilia a Federico

III d'Aragona.

I Normanni ripristinarono

il culto cristiano, dichiarando la città capitale dell'isola e nel 1130 Ruggero

II d'Altavilla cingeva la corona di Re

di Sicilia. Cominciava così un regno caratterizzato dalla

convivenza di varie etnie e diverse fedi religiose, una specie di stato

federale con un primo parlamento, creato nel 1129,

e l'organizzazione del catasto secondo una moderna concezione. Gli

edifici più importanti della città ancora oggi ne dimostrano la civiltà,

come la chiesa

della Martorana e la Cappella

Palatina, e il geografo arabo Edrisi, nel libro dedicato a re

Ruggero, ci ha lasciato la testimonianza di questo magnifico periodo di

fasti e ricchezza.

Ai

due Ruggero successero Guglielmo

I (detto il Malo) e Guglielmo

II (detto il Buono), i quali tentarono d'opporsi alle mire

dell'imperatore Federico

Barbarossa, deciso ad annientare il Regno dei Normanni in

Sicilia.

Un

matrimonio di stato fra Enrico

VI, figlio dell'imperatore tedesco, e Costanza

d'Altavilla, figlia di Ruggero II, nel 1185,

tentò un accordo pacifico, ma aprì solo la strada alla conquista Sveva

e nel 1194 Palermo

veniva conquistata dal sovrano tedesco. Aveva così inizio la nuova

dinastia degli Svevi in

Sicilia che con Federico

II, figlio di Costanza I raggiunse il massimo dello splendore.

Palermo, assieme a Castel

del Monte in Puglia,

divenne un centro in cui il sovrano amava passare lunghi periodi.

A

Palermo nacque la "Scuola

poetica siciliana" con la prima poesia italiana; e

politicamente il sovrano chiamato "Stupor mundi"

(meraviglia del mondo) anticipò, come scrive Santi Correnti, "la

figura del principe rinascimentale", anche con le cosiddette Costituzioni

Melfitane (1231).

Il suo regno fu tuttavia caratterizzato dalle lotte contro il Papato e i

Comuni italiani, nelle quali riportò vittorie o cedette a compromessi,

organizzando la quarta

crociata e dotando l'isola e il meridione di castelli e

fortificazioni. Volle essere sepolto nella cattedrale di Palermo, quando

nel 1250 si

concluse improvvisamente la sua vita, conseguentemente scatenando le

lotte di successione in cui Manfredi,

figlio naturale di Federico

II, venne sconfitto a Benevento nel

1266 da Carlo

d'Angiò, fratello del re

di Francia.

Carlo

d'Angiò dava

inizio alla dominazione angioina che sarebbe durata fino al 1282.

Carlo e i suoi funzionari cercarono di sfruttare con tasse e tributi la

Sicilia, mentre frattanto la capitale veniva spostata a Napoli.

Il malcontento dei Siciliani culminò

nella rivolta del Vespro,

il 31 marzo 1282,

quando dinanzi alla chiesa del Santo Spirito – si dice –

esplose la reazione popolare in seguito all'offesa fatta da un certo

Drouet ad una donna palermitana. Tale avvenimento fu l'occasione per

cacciare gli odiati Angioini,

mentre veniva inviato ad assumere la corona del Regno Pietro

III d'Aragona. Cominciò una guerra che sarebbe durata

novant'anni in tre fasi distinte concluse rispettivamente con la pace

di Caltabellotta nel 1302,

la pace

di Catania nel 1347 ed

infine con il Trattato

di Avignone 1372.

Palermo

passò da un sovrano all'altro della dinastia aragonese: Giacomo

II, Federico

III di Aragona e l'isola fu lacerata dalle rivalità fra le

famiglie nobili come i Ventimiglia,

gli Alagona e

i Chiaramonte,

i quali si contendevano il potere nelle terre occidentali della Sicilia.

Tracce artistiche del periodo aragonese troviamo in Palermo in alcuni

palazzi sontuosi come lo Steri e Palazzo

Sclafani di stile

chiaramontano, mentre i commerci con la Repubblica

di Genova e con la Spagna fiorirono

con lo scambio di materie prime e prodotti artigianali.

Nel 1494,

alla morte di re Martino, la Sicilia venne annessa alla Spagna e

Palermo diventava sede dei Viceré, i governatori a cui veniva affidato

il potere nell'isola da condividere con i baroni. Furono espulsi gli ebrei,

istituito il Sant'Uffizio,

e crebbero i privilegi nobiliari. Tuttavia la città vide rilanciare

l'attività artistica e la costruzione di sontuosi edifici pubblici come

la chiesa di San Giuseppe, la chiesa

di Santa Maria dello Spasimo e il nuovo assetto scenografico

di Porta Nuova, pur frutto di pesanti tasse. Dopo Ferdinando d'Aragona

la corona di Sicilia passò a Carlo

V, della dinastia degli Asburgo,

e, alla sua morte, al ramo principale degli Asburgo, quello di Spagna,

con Filippo

II suo figlio, che esercitò il potere da lontano mediante

dei viceré, spalleggiati dalla nobiltà locale, poderosa e, non di

rado, prepotente. La città s'arricchì però, ad uso soprattutto delle

classi nobiliari, dell'apertura di via Maqueda, della scenografia dei Quattro

Canti, con statue innalzate ai sovrani come quella a Carlo V in Piazza

Bologni, di mura robuste e bastioni per la difesa del territorio.

Coinvolta

nelle guerre europee tra Francia, Austria e Spagna,

nel 1713 col trattato

di Utrecht la Sicilia passava a Vittorio

Amedeo II di Savoia per breve tempo, finché dal 1734

ritornavano i Borbone con

Carlo III che scelse Palermo per la sua incoronazione come re di Sicilia

e re di Napoli. Sotto questo monarca la città vide crescere e

sviluppare l'edilizia, l'industria, il commercio in modo fiorente.

A

lui successe il figlio Ferdinando, non molto gradito dai palermitani, ma

nel 1798 gli

eventi della Rivoluzione

francese costrinsero il sovrano a rifugiarsi a Palermo. Nel

1816 cancella il parlamento palermitano ed il Regno

di Sicilia, dando vita all'originale Regno

delle Due Sicilie.

Negli

anni seguenti a causa di questo torto dal 1820 al 1848 la

Sicilia venne coinvolta nei moti rivoluzionari che videro nel 12 gennaio

del 1848 un'insurrezione

popolare capeggiata da Giuseppe

La Masa che proclamava la riapertura del soppresso

parlamento e la monarchia costituzionale con comitati presieduti da Ruggero

Settimo che fu il presidente del nuovo regno che durò

sedici mesi. Ma i Borboni ripresero il potere bombardando le città

siciliane (re Ferdinando IV fu detto perciò “Re Bomba”) che

avrebbero mantenuto fino allo sbarco di Garibaldi.

Costui

nel 1860,

con la Spedizione

dei Mille preparata dalla rivolta

della Gancia del 4 aprile di Francesco

Riso, entrava trionfante a Palermo da via porta

Termini il 27 maggio, dopo aver assunto la dittatura

dell'isola col proclama di Salemi,

chiamato a liberare la Sicilia dai Borboni da Rosolino

Pilo. Dopo le battaglie vittoriose nell'isola col prebiscito del 1860,

la Sicilia sceglieva l'annessione all'Italia, che si sarebbe costituita

in regno nel 1861. Costui

nel 1860,

con la Spedizione

dei Mille preparata dalla rivolta

della Gancia del 4 aprile di Francesco

Riso, entrava trionfante a Palermo da via porta

Termini il 27 maggio, dopo aver assunto la dittatura

dell'isola col proclama di Salemi,

chiamato a liberare la Sicilia dai Borboni da Rosolino

Pilo. Dopo le battaglie vittoriose nell'isola col prebiscito del 1860,

la Sicilia sceglieva l'annessione all'Italia, che si sarebbe costituita

in regno nel 1861.

Nel 1866 si

ha una rivolta a carattere anti-unitario, la cosiddetta rivolta

del sette e mezzo, contro il nuovo Regno d'Italia da parte di

ex garibaldini delusi, reduci dell'esercito meridionale, partigiani

borbonici e repubblicani, con il conseguente bombardamento da parte

della flotta, che distrusse non poche strutture architettoniche.

Dopo

l'Unità

d'Italia, il comune di Palermo intraprese la costruzione di

alcune importanti opere architettoniche: il taglio di via

Roma e la costruzione dei due teatri più rappresentativi

della città, il Massimo e

il Politeama e

dal 1891 al

1892 ospitò la IV

Esposizione Nazionale.

Nel

primo ventennio del XX

secolo Palermo attraversò un'epoca florida, con un breve ma

intenso periodo liberty e,

grazie ad un gruppo di imprenditori illuminati (Florio, Ingham,

Withaker), Palermo visse una stagione di grande crescita economica e

culturale. Successivamente, lo scoppio della Grande

guerra prima e il fascismo dopo

relegheranno la città ad un ruolo marginale nello scenario italiano.

Palermo

subì notevoli distruzioni a causa dei bombardamenti durante la seconda

guerra mondiale, sin dai primissimi giorni del conflitto, operati

dall'aviazione francese e da quella inglese, prevalentemente su

obiettivi militari. Con l'intervento degli Stati Unit, i bombardamenti

si fecero disastrosi e indiscriminati in prossimità dello sbarco

alleato, distruggendo interi quartieri, causando complessivamente

oltre tremila morti e circa trentamila mutilati e feriti, in gran parte

vecchi, donne e bambini, ed infliggendo gravissimi danni al patrimonio

artistico della città. Per questo motivo fu concessa alla città la Medaglia

d'oro al valor militare nel 1964. Fu poi occupata il 22

luglio 1943 dalle truppe alleate del generale statunitense George

Smith Patton. Ciò provocò l'intensa rappresaglia aerea della Regia

Aeronautica e dalla Luftwaffe,

che avevano per obiettivo anche i movimenti alleati nel porto di

Palermo; l'ultimo bombardamento avvenne il 23 agosto. In quei mesi la

città fu anche sede del governo

militare alleato.

Dopo

la lotta separatista nel biennio 1944/45 del Movimento

Indipendentista Siciliano, dal 1946 Palermo

è stata proclamata capitale della Regione a Statuto

speciale. La sede del Parlamento

siciliano venne posta dal 1947 a Palazzo

dei Normanni.

Ripresasi

dalle distruzioni del secondo

conflitto mondiale, Palermo è oggi - anche in virtù del ruolo

di capitale della Regione autonoma della Sicilia - una città a forte

prevalenza di attività terziaria e caratterizzata da una vivace vita

culturale.

Oggi

il capoluogo siciliano deve la sua rivitalizzazione economica - oltre

alle citate attività del settore terziario - ad una buona ripresa del flusso

turistico, favorito dal clima particolarmente mite di cui la città

gode e dal ricco patrimonio artistico presente sul territorio. Ciò

malgrado, la criminalità organizzata continua ad avere un forte impatto

sulla città, che continua ad essere afflitta da seri problemi economici

e sociali.

Palermo

ha vissuto il peso del dominio mafioso per decenni, caratterizzati dalla

speculazione edilizia, dal cosiddetto “Sacco

di Palermo”. Nella lotta alla mafia nel secondo Novecento sono

stati colpiti uomini dello Stato, come il generale Carlo

Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, e il presidente della

Regione Piersanti

Mattarella, esponenti della forze dell'ordine come il commissario Boris

Giuliano e il capitano dei Carabineri Mario

D'Aleo, i magistrati Giovanni

Falcone, Paolo

Borsellino, Gaetano

Costa e Rocco

Chinnici, giornalisti come Mauro

De Mauro e Mario

Francese e anche il parroco del quartiere di Brancaccio, don

Pino Puglisi.

Oggi

Palermo, che s'affaccia su uno dei più bei golfi del Mar

Mediterraneo fra Monte

Pellegrino e il Capo Zafferano, circondata da quello che

resta della Conca

d'Oro, conta 700.000 abitanti ed è una città desiderosa di

riscatto e di ritrovare l'antico splendore. Essa è il centro degli

affari e dei commerci più importanti non solo dell'isola, ma con l'Africa e

gli altri Paesi che s'affacciano sul Mar

Mediterraneo, sede di un'Università d'antiche tradizioni, aperta

a molti studenti dei paesi islamici con i quali ha mantenuto antichi

legami, forte delle sue origini. La sua espansione urbana è stata

notevole, favorita nei collegamenti dall'autostrada che la unisce al

resto dell'isola, dall'aeroporto

Falcone-Borsellino e dalle linee marittime recentemente

incrementate, aspirando ad essere il centro di collegamento fra il Nord

Europa e il continente africano.

Palermo

e la setta dei Beati Paoli

Le

prime testimonianze scritte sull’esistenza della setta appaiono nei

primi del ‘700. Da queste, una delle supposizioni più

accreditata è che le origini storiche dei Beati Paoli stiano

in un’altra associazione segreta, quella dei Vendicosi, attiva

già nel XII secolo e formata da cittadini di ceto

sociale basso che facevano giustizia, con lo scopo di

difendere i palermitani dai soprusi dei nobili. Le

prime testimonianze scritte sull’esistenza della setta appaiono nei

primi del ‘700. Da queste, una delle supposizioni più

accreditata è che le origini storiche dei Beati Paoli stiano

in un’altra associazione segreta, quella dei Vendicosi, attiva

già nel XII secolo e formata da cittadini di ceto

sociale basso che facevano giustizia, con lo scopo di

difendere i palermitani dai soprusi dei nobili.

Quanto

alle origini etimologiche, invece, diverse sono le ipotesi, ma

la più celebre vorrebbe il nome della setta derivi dalla devozione a San

Francesco Di Paola e al fatto che i Beati Paoli si aggirassero per

la città e per le chiese di Palermo,

vestiti di un saio monacale. Nella notte invece, questi uomini giravano

con il volto coperto da un cappuccio nero. Una delle fonti più

attendibili, grazie alla quale oggi sappiamo qualcosa in più sui

Beati Paoli, sta negli scritti del Marchese di Villabianca, che

riportò i racconti della tradizione orale, a lui tramandati sin da

bambino, nei suoi “Opuscoli Palermitani”.

I

tre Beati Paoli - Il Marchese, fu il primo a fare i nomi di

almeno tre supposti Beati Paoli e a collocare storicamente

l’operato della setta tra inizio del ‘600 e fine del ‘700. Villabianca

la descrive come la setta degli scellerati, dispensatrice di giustizia

sommaria ai danni dei potenti, che legittimava contro questi

ultimi, delitti ed atroci torture al fine di proteggere il

bene pubblico.

Del

primo uomo, Giuseppe Amatore, si sa solo che era un fabbricante

di fucili, detto “u Russu” e che fu impiccato a Palermo il

17 dicembre 1704, all’età di 27 anni. Il secondo uomo

misterioso, Girolamo Ammirata, era un contabile di

professione e fu impiccato al piano del Carmine nel 1723 per

avere ucciso un uomo con un colpo di fucile.

Villabianca

racconta che da bambino, ebbe l'occasione di incontrare il terzo uomo

della setta. Era un famoso conducente di carrozze a cavalli di

Palermo, Vito Vituzzu. Quest'uomo scampato alla morte, sciolta

la setta, diventò il sacrestano della chiesa di San Matteo al

Cassaro.

I

luoghi nascosti dei Beati Paoli - Secondo il Marchese di

Villabianca, i Beati Paoli erano soliti riunirsi nei vicoli sotterranei della

città, dopo la mezzanotte, al lume di candele e incappucciati di

nero. Questo luogo di ritrovo era un vero e proprio tribunale dove

i membri della setta decidevano della vita o della morte dei loro

rivali. La rete di vie e grotte sotterranee dove i Beati Paoli si

riunivano, apparteneva ad un'antica necropoli punica che si

pensa fosse localizzata sotto il mercato del Capo di Palermo.

Questa

rete di cunicoli era situata tra la Chiesa di Santa Maria

di Gesù (conosciuta come Chiesa Santa Maruzza dei Canceddi)

e la Grotta di Vicolo degli Orfani. La Santa Maruzza, che si

trova nell'odierna Piazza dei Beati Paoli, ha una cripta

sotterranea che si pensa fosse un ingresso alternativo al

tribunale della setta. All'interno della cripta, un passaggio segreto

portava al tribunale.

L’ingresso

originario, era da palazzo Baldi – Blandano, su quella

che oggi è via Beati Paoli, dove sul muro è visibile una targa

gialla con scritto “Antica sede dei Beati Paoli.” Oggi, al

presunto luogo di aggregazione, si accede da una

porticina che si apre nel Vicolo degli Orfani, una

stradina dietro la chiesa.

Beati

Paoli e Mafia: leggenda o realtà? - Gli scopi e il modo di operare

della setta, hanno fatto sì che, nei primi del ‘900, si diffondesse la

teoria di un legame tra Mafia e Beati

Paoli. In particolare, quando il tenente di polizia di New York Giuseppe

Petrosino, nemico della criminalità italiana trapiantata negli

Stati Uniti, fu assassinato a Palermo in Piazza Marina il

12 marzo 1909, l'inchiesta rivelò che la mafia, facendo

suo il mito dei Beati Paoli, aveva cominciato a tenere incontri

segreti nello stesso sotterraneo della setta.

Settant'anni

dopo Tommaso Buscetta, noto boss di Cosa Nostra, affermò: "La

mafia [...] viene dal passato. Prima c'erano i Beati Paoli […]:

abbiamo lo stesso giuramento, gli stessi doveri". Il pentito Totuccio

Contorno invece, si faceva chiamare “Coriolano della

Floresta”, come il protagonista del noto romanzo di Luigi

Natoli “ i Beati Paoli”. Di fatto, però, secondo gli storici,

il collegamento tra i due fenomeni non è mai stato provato. Infatti lo

studioso palermitano Rosario La Duca afferma: “La mafia

ha un’origine agraria connessa al disintegrarsi della struttura

feudale dell’Isola, avvenuta all’inizio del XIX secolo quando ormai

la setta dei Beati Paoli era da tempo scomparsa”.

Il

mistero irrisolto dei Beati Paoli - Ad oggi non abbiamo una risposta

sicura perchè non ci sono fonti certe che attestino l'esistenza della

setta. Tuttavia, data la notorietà della confraternita e le

documentazioni esistenti al riguardo, non possiamo escludere che ci sia

del vero dietro i racconti sulla sua esistenza.

Oltre

al Marchese di Villabianca anche il famoso scrittore Luigi Natoli nel 1909, ha

raccontato della setta nel suo romanzo a puntate “ I Beati

Paoli”. La storia fu pubblicata sul Giornale di Sicilia in

239 puntate e divenne un patrimonio comune dei siciliani, poveri

e borghesi. In particolare per gli abitanti del Capo, quartiere

dove si pensa si riunisse la setta, il romanzo diventò quasi un

testo sacro, letto in famiglia. Secondo lo storico De Luca, “

In Sicilia, i Beati Paoli è ancora oggi l’unico libro che molta gente

del popolo abbia letto nel corso della sua vita”.

Leggenda

o realtà, i Beati Paoli sono entrati anche nel linguaggio comune. Spesso

a Palermo e dintorni, per dire che una persona è buona solo in

apparenza ma pericolosa nei fatti, si usa il detto: “pari

nu Biatu Paulu“ cioè “ sembri un Beato Paolo”!

Palermo

arabo-normanna

Le

residenze arabo-normanne, la cattedrale e altre chiese, insieme al duomo

di Monreale e a quello di Cefalù, sono state inserite nella lista

dei patrimoni dell'umanità dall'Unesco il 3 luglio del 2015

nel sito seriale "Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù

e Monreale".

I

sette complessi monumentali palermitani che hanno tale riconoscimento

sono:

-

Il Palazzo

dei Normanni con la Cappella Palatina

-

La Chiesa

di San Giovanni degli Eremiti

-

La Chiesa

di Santa Maria dell'Ammiraglio o della Martorana

-

La Chiesa

di San Cataldo

-

La Cattedrale

-

La

Zisa

-

Il Ponte

dell'Ammiraglio

La

Regione ha chiesto che il sito possa ampliarsi ricomprendendo anche il Castello

a Mare, la Cuba, la Cubula, il Castello di Maredolce con

il Parco della Favara, la Chiesa di Santa Maria Maddalena e

la Chiesa della Magione.

A

questi si aggiungono altri complessi architettonici con caratteristiche

e tracce arabo normanne, che tuttavia non rientrano formalmente nel sito

seriale UNESCO, non rispondendo interamente ai suoi criteri: la Cuba

Soprana, inglobata dalla settecentesca Villa di Napoli, la Cappella

di S.Maria l’Incoronata, San Giovanni dei Lebbrosi, la Chiesa

dei Vespri, la Chiesa di Santa Cristina la Vetere, il Palazzo

dell'Uscibene, i Qanat e i Bagni di Cefalà Diana.

Pag.

2

Pag.

2

Agosto

2018

|