|

Un

appagamento così intenso che avrebbe portato il primo psicoanalista a

temere di “risvegliare l’invidia degli dèi”. Con un’immagine

decisamente più cruda, Pippo Fava, il giornalista assassinato nel 1984,

la definiva “sontuosa e oscena”, paragonandola a Nuova Delhi, “con

le reggie favolose dei maharaja e i corpi agonizzanti dei paria ai

marini dei viali”.

Ma

cos’è realmente Palermo oggi? La città è dilagata da tempo oltre le

mura e le porte antiche e ha quasi reciso il suo cordone ombelicale con

il mare: il Tirreno sembra a portata di mano ma è quasi invisibile dal

centro storico. Tutta raggomitolata tra i vicoli dei quattro mandamenti

(Kalsa, Castellammare, Albergheria e Monte di Pietà) stupisce per

l’audacia delle sue architetture e la ricchezza del patrimonio

culturale, sconvolge per le macerie della guerra colorate dalla Street

art, confonde con il suo continuo gioco tra realtà e finzione,

stordisce nel barocco platealmente teatrale e negli scintillanti interni

dei palazzi nobiliari, in un saliscendi tra paradiso e inferno. Palermo

è un corpo con molti cuori che battono in luoghi diversi.

A

Ballarò, per esempio, insieme a quello del Capo il mercato più

esuberante, dove la proverbiale stratificazione

culturale si fa materia viva sui banchi traboccanti sarde a beccafico e

tranci di spada, ricotta calda e tuma, pani câ meusa (panino con

la milza) e arancine di riso, mazzi di finocchietto selvatico, frutta

candita e pistacchi, cibi africani e mediorientali. E dove le abbanniàte

(le urla di richiamo dei venditori) evocano un souk, in un legame mai

reciso con il mondo islamico.

Gli

Arabi occuparono Palermo nell’831, trovandovi una città già vitale.

Vi giunsero per primi i Fenici, nell’VIII secolo a.C., approfittando

di una collocazione geografica eccezionale (a nord il monte Pellegrino,

a est il monte Catalfano, alle spalle la fertile Conca d’Oro) e di un

porto naturalmente conformato (per i Greci fu Panormos, “tutto

porto”). Gli

Arabi occuparono Palermo nell’831, trovandovi una città già vitale.

Vi giunsero per primi i Fenici, nell’VIII secolo a.C., approfittando

di una collocazione geografica eccezionale (a nord il monte Pellegrino,

a est il monte Catalfano, alle spalle la fertile Conca d’Oro) e di un

porto naturalmente conformato (per i Greci fu Panormos, “tutto

porto”).

Più

dei Romani e dei Bizantini, furono gli Arabi a marchiarla a fuoco: in

due secoli e mezzo l’arricchirono di moschee e di giardini profumati

di zagare e gelsomini e la resero la capitale di un emirato autonomo in

grado di rivaleggiare, per abitanti e potenza, con altre metropoli del

tempo come Cordoba e Costantinopoli.

Una

volta preso il sopravvento (1072), non fu affatto semplice per i

Normanni sradicare il substrato islamico. Giocarono perciò la carta del

sincretismo: della cultura araba, di quella bizantina e di quella che

portavano con sé dal Nord Europa. Un altro cuore di Palermo batte perciò

nel complesso di monumenti che costellano il centro storico (Cattedrale,

Palazzo Reale e Cappella Palatina e le tre chiese di San Giovanni degli

Eremiti, San Cataldo e della Martorana) e le immediate vicinanze (la

Zisa e il ponte dell’Ammiraglio), tutti protetti dall’Unesco. Un

cuore multiculturale, si direbbe, in cui l’amalgama delle civiltà ha

generato uno stile unico, quello arabo-normanno (anche se della

magnificenza islamica oggi resta ben poco): metodi costruttivi arabi,

iconografia occidentale, raffinatezze bizantine.

Nella

lucentezza dei palazzi di famiglia (suo nonno era Ruggero II) crebbe

anche un giovane Federico II (1194-1250), alla cui corte cosmopolita

fiorì la Scuola poetica siciliana. E se gli Angioni vennero cacciati in

malo modo nel 1282, furono gli spagnoli (Aragonesi prima, Castigliani

dopo) a dominare la scena politica per quasi 450 anni. L’impronta da

essi lasciata è tuttora palpabile, prima nella robustezza dei palazzi

feudali, quindi nella radicale sistemazione urbanistica culminante nei

Quattro Canti e nel gusto barocco che rivestì le chiese di preziosi

intarsi marmorei e gli oratori di stucchi spumeggianti.

Altri

colpi di scena Palermo li regala ai primi dell’Ottocento: la Palazzina

cinese sembra davvero un sogno d’Oriente, mentre più tardi

l’architetto Ernesto Basile si farà interprete delle esigenze dei

Florio dando vita all’esplosione del Liberty.

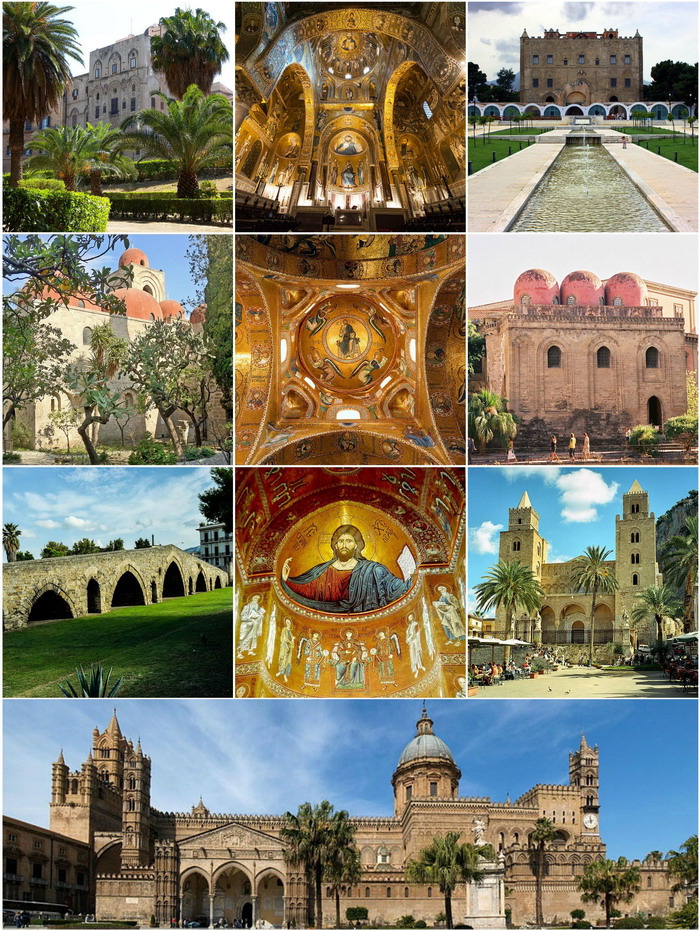

LA

SFAVILLANTE PALERMO ARABO-NORMANNA -

Mentre il dominio degli

eredi carolingi sulla penisola presenta, dopo la morte di Carlo Magno,

chiari segnali di crisi, la Sicilia vive l’invasione da parte degli

arabi del Nord Africa che conquistano Palermo nell’831 e l’intera

isola nel 935.

Un secolo dopo sono i

normanni a sostituirsi alla dominazione araba, dichiarando Palermo

(conquistata nel 1072) capitale del loro regno e ripristinandovi il

culto cristiano.

La dominazione

normanna, tuttavia, si rivela inizialmente tollerante con la minoranza

araba, favorendo al contempo la ripopolazione dell’isola da parte di

genti nordeuropee (in particolare provenzali, normanni e bretoni). Si

crea in questo modo un’incredibile convivenza di lingue, culture e

religioni diverse che lascerà dietro di sé una messe di capolavori

dalle variegate influenze.

Proprio questa

caratteristica è stata sottolineata dall’Unesco quando ha

riconosciuto questi siti, nel 2015, Patrimonio dell’Umanità. Nel

dossier si può infatti leggere: “L’insieme degli edifici

costituenti il sito di ‘Palermo arabo-normanna e le cattedrali di

Cefalù e Monreale’ rappresenta un esempio materiale di convivenza,

interazione e interscambio

tra diverse componenti culturali di provenienza storica e geografica

eterogenea”.

L’elenco

delle meraviglie arabo-normanne che impreziosiscono Palermo e i suoi

dintorni è molto lungo e comprende il palazzo della Zisa, le chiese di

San Giovanni degli Eremiti, della Martorana e di San Cataldo, la

Cattedrale della Santa Vergine Maria Assunta, il ponte

dell’Ammiraglio e, soprattutto, i tesori di Palazzo dei Normanni.

Porta

Nuova

La Porta

Nuova, adiacente al Palazzo

dei Normanni, è stata per secoli il più importante accesso a Palermo via

terra. Da essa partono il Corso

Vittorio Emanuele, o Cassaro, la principale arteria

cittadina, e, all'esterno, il Corso

Calatafimi, la strada verso Monreale.

Tommaso

Fazello documenta

l'apertura del primitivo varco nel 1460 denominato Porta

dell'Aquila e la contestuale chiusura di un varco d'accesso

inserito nella cinta muraria a meridione.

Costituita

da un solo ordine di colonne e cornicione, il 13 settembre 1535,

proveniente da Monreale, fece ingresso l'imperatore Carlo

V reduce dalla Conquista

di Tunisi.

Per la

liberazione dal contagio di peste nel fu apposta un'immagine della

Vergine Immacolata e l'iscrizione:

«Virgini Immaculatæ Summo Urbis Præsidio, atque ornamento,

Servati Clientes D. S.»

La

Porta Nuova perfezionata su più livelli fu voluta nel 1583 dal

viceré Marcantonio

Colonna per celebrare la vittoria sulle armate turche e

commemorare i trionfi del sovrano. Nonostante il Senato cittadino

avesse imposto il nome di Porta Austriaca, mentre alcuni

documentatori fanno riferimento a Porta Imperiale, il popolo

palermitano continuò ad appellare il monumentale varco come Porta

Nuova. Nel 1578 il

viceré perpetuò l'esistenza di un corridoio meridionale sopraelevato

comunicante col Palazzo

Reale verosimilmente ricalcante la parte iniziale attraverso

la Galca del

primitivo percorso della Strada

Coperta.

La

costruzione subì la quasi totale distruzione il 20 dicembre 1667, quando

esplosero i depositi di polvere da sparo a causa di un fulmine dovuto ad

un temporale. Nel 1669 l'architetto Gaspare

Guercio la ricostruì integralmente e pensò di porre a

coronamento dell'edificio una copertura piramidale rivestita da

piastrelle policrome maiolicate con le immagini di aquile ad ali

spiegate.

Le

iscrizioni del 1668 recitano

di provvedimenti e risarcimenti operati dal viceré

di Sicilia Francesco

Fernandez de La Cueva, duca

di Alburquerque. Il terremoto del 16 giugno 1686 provocò

dei danni. I lavori di restauro comportarono la realizzazione di scarpe o delfini di

rinforzo sul fianco sinistro, interventi posti in essere dal viceré Giovan

Francesco Pacecho, duca

di Uzeda.

Fino ai

restauri eseguiti nel 1825 è documentato visibile un affresco

raffigurante la Beata Vergine Maria contornata da angeli,

ritratta con Sant'Agata, Sant'Agatone, San

Michele Arcangelo, opera realizzata da Pietro

Novelli sulla parete interna di S - W.

Dal

1870 fa parte del complesso del distretto militare di Palermo.

Nel

settembre 2015 si sono conclusi i lavori di restauro e messa in

sicurezza del monumento.

La

struttura ravvisabile in un vero e proprio arco

trionfale con impianto realizzato in pietre d'intaglio,

ornato di statue, busti, pigne, colonne, pilastri, cornicioni,

balaustre, finestre, fregi, festoni, ghirlande, mascheroni, iscrizioni

marmoree recanti i versi di Antonio

Veneziano e un'aquila marmorea con armi reali, scultura

pericolante, poi rimossa. La costruzione presenta due prospetti

ripartiti su tre ordini, uno rivolto verso la città ricalcante gli

schemi classici degli antichi archi di trionfo, quello esterno presenta

un'architettura originale e bizzarra dominata dalla presenza

spettacolare di paraste binate in bugnato terminanti con quattro telamoni,

raffiguranti i Mori sconfitti da Carlo V, le due figure in posizione

centrale mostrano gli arti mozzati in segno di sottomissione.

Il

primo ordine è costituito dal basamento e dal varco carrozzabile, il

secondo ordine consta di vani recanti finestre - balconi sull'affaccio

verso Monreale e da busti di divinità collocati in oculi ovoidali

sulla facciata del Cassaro (sculture raffiguranti rispettivamente Pace,

Giustizia, Verità, Abbondanza). Un

terzo ordine comprende le logge rivolte ad oriente e occidente

realizzate in marmo bianco con 6 colonne che definiscono 5 archi abbelliti

con altrettanti mascheroni scolpiti nelle chiavi di volta. Ad ogni

campata corrisponde una porta sormontata da timpano ad arco

arricchita da erma intermedia. Chiude la prospettiva la struttura

piramidale coronata da balaustre, comprendente una balconata circondata

dalla copertura maiolicata. Un terrazzino include la lanterna sommitale

sormontata da pinnacolo e banderuola.

Le

dimensioni di 190 palmi in

altezza per 70 in larghezza e 70 di profondità sottintendono un

varco di passaggio largo 19 palmi e alto 38. Due fonti documentate

completavano il prospetto di Monreale nel 1674.

- Palazzo

dei Normanni e Cappella Palatina

Il Palazzo

dei Normanni, noto anche come Palazzo Reale, è attualmente sede

dell'Assemblea regionale siciliana. Il palazzo è la più antica

residenza reale d'Europa, dimora dei sovrani del Regno di Sicilia,

sede imperiale con Federico II e Corrado IV e dello

storico Parlamento siciliano. Al primo piano del palazzo sorge la Cappella

Palatina.

È

uno dei monumenti più visitati nell'isola. I servizi aggiuntivi

turistici sono curati dalla Fondazione Federico II; l'ingresso

principale è su piazza del Parlamento, quello turistico e quello

carraio sono su piazza Indipendenza.

Dal

3 luglio 2015 fa parte del Patrimonio dell'umanità (Unesco)

nell'ambito del sito seriale "Palermo arabo-normanna e le

cattedrali di Cefalù e Monreale". Dal

3 luglio 2015 fa parte del Patrimonio dell'umanità (Unesco)

nell'ambito del sito seriale "Palermo arabo-normanna e le

cattedrali di Cefalù e Monreale".

L'attuale

palazzo ingloba nelle fondamenta stratificazioni dei primi insediamenti

fortificati d'origine fenicio - punica databili fra

l'VIII e il V secolo a.C., le cui tracce riemergono nelle

campagne di studi nelle segrete e nei sotterranei. Queste fortificazioni

costituivano il nucleo sociale e politico dei primitivi insediamenti che

formavano la paleopolis, aggregato contrapposto alla zona sacra,

destinata al culto pagano e alle sepolture, ubicata qualche centinaio di

metri più a nord-est a ridosso del fiume Papireto. Quest'ultima

area, futura neapolis, è oggi identificabile col piano

della cattedrale, il campanile ravvisabile nell'alta torre

di avvistamento incastonata nella cinta muraria della cittadella

fortificata, nonché da una fitta rete di ambienti ipogei costituita da

grotte, catacombe, cripte, cuniculi e spelonche, ubicati nelle immediate

adiacenze.

Paleopolis

e neapolis erano comprese su una lunga penisola delimitata a nord dal

fiume Papireto e dal Kemonia a mezzogiorno, striscia di terra

che all'epoca si estendeva lungo la direttrice configurabile con

l'odierno Cassaro. Una vasta e ramificata insenatura permetteva

l'approdo e il riparo delle imbarcazioni in entrambi i corsi d'acqua,

proprio a ridosso del polo monumentale, peculiarità che influì a

determinare il nome della località, in epoca greca Panormos ovvero

Città tutto Porto. Nel 254 a.C. la roccaforte del castrum fu

conquistata dai romani.

Flavio

Belisario conquistò

la città e si impossessò della fortificazione nel 535, il dominio

bizantino perdurò per quasi tre secoli. Sotto il regno di Costantino

IX Monomaco, imperatore costantinopolitano e re di Sicilia, la

fortificazione del kastron assunse il rango di palazzo con il

prefetto Giorgio Maniace il quale lo abbellì facendo

installare opere, manufatti e altro bottino di guerra.

I

due arieti di bronzo, espressioni dell'arte greca e frutto di

saccheggi, in Sicilia adornarono temporaneamente il portale gotico

della Fortezza Maniace di Siracusa per volere di Federico

II di Svevia. Ma di Trastámara per servigi resi nella strenua

difesa di Siracusa, li donò a Giovanni I Ventimiglia, pertanto i

manufatti pervennero dapprima nel castello Ventimiglia di Castelbuono e

in seguito posti a decoro del mausoleo di famiglia nella chiesa di

San Francesco. Per contrasti con la casa regnante e la confisca dei

beni, gli arieti dei Ventimiglia giunsero a Palermo.

Gaspare

Palermo documenta la loro presenza in epoche successive nel Palazzo

Chiaramonte-Steri, nella fortezza di Castello a Mare, trafugati da

un viceré di Sicilia a Napoli, riconsegnati alle sale di

Palazzo Regio. Con la distruzione di un elemento della coppia durante la Rivoluzione

siciliana del 1848, l'esemplare superstite, fu definitivamente

trasferito nelle raccolte del Museo archeologico regionale «Antonio

Salinas».

La

prima costruzione con funzioni di residenza reale denominata 'al

Qasr o Kasr (Alcassar, la dimora degli

emiri), è attribuita al periodo della dominazione islamica,

lasso di tempo di circa due secoli ove si avvicendarono numerosi

governatori o emiri appartenenti, nell'ordine, alle dinastie

degli Aghlabidi, Fatimidi, Kalbiti. Nell'831 dopo la

conquista araba della città il governatore, supremo comandante e

principe di Sicilia denominò la costruzione Castelnuovo che

si contrapponeva all'edificio ubicato in marina denominato Castellammare e

al Castello di Maredolce nel Parco della Favara,

quest'ultima dimora prediletta insieme a tutte le residenze e le

strutture arabe insediate nella vicina Kalsa.

Ibn

Hawqal documenta due medine o città murate contrapposte:

il Qasr e la Kalsa. In mezzo, tre borghi

satelliti tra loro separati e contigui corrispondenti al futuro rabato (Albergheria, Seralcadio, Conceria),

descritto da Muhammad al-Idrisi in epoca normanna.

La

decisione di trasferire la sede del governatore posta nel cuore della

città murata della civitas superior in un luogo più

sicuro e protetto militarmente, è fornita dalla tumultuosa sommossa

popolare contro il governatore fatimita Salīm Ibn Rashid Al Kutāni,

sedata nell'autunno del 937 con l'intervento militare di Khalil ibn

Ishaq. Il nucleo aghlabida è abbandonato dopo aver identificato nei

pressi del porto, nelle adiacenze dell'arsenale, la nuova sede della

cittadella fortificata degli emiri fatimidi, molto più difendibile

nella civitas inferior perché parzialmente protetta dal

mare.

I

sovrani Normanni distinguevano il Castrum superius o Palatium

novum posto sull'altura dal Castrum inferius o Palatium

vetus ubicato a valle, insediandosi al loro arrivo presso

quest'ultimo già dimora della corte araba. Il Parcus Vetus indicava

l'insediamento del centro di potere arabo, l'aggettivo Vetus (vecchio, antico, primitivo, vetusto)

si estendeva tanto all'area, quanto alla dimora del primitivo

accampamento. Accampamento divenuto residenza degli emiri e oggetto di

conquista da parte delle armate normanne, che nell'assedio di Palermo

piantarono nelle immediate adiacenze il loro campo base prima di

sferrare gli attacchi alla Kalsa e al Cassaro fortificato.

Infatti, dalla pianura alluvionale sud - orientale della costa, porta

d'accesso alla città provenendo da est, contraddistinta dal Dattereto prossimo

al fiume Oreto e al Castello di Yahya, partì la

riconquista della città. Negli anni ampliarono e trasformarono

l'edificio dalle caratteristiche mediorientali in un centro complesso e

polifunzionale che esprimeva tutta la potenza della monarchia, così

realizzarono una struttura di edifici. Roberto il Guiscardo lo

ingrandì dotandolo della Cappella di Gerusalemme, il gran

Conte Ruggero edificò la Torre Greca, i quartieri per opifici

e armigeri. Solo dopo la sua morte, la regina reggente Adelasia

del Vasto e l'erede al trono si trasferirono da Messina, città che

era servita da base ai Normanni per estendere il proprio dominio, a

Palermo. Nella capitale gli Altavilla s'insediarono

inizialmente nella residenza di Palazzo della Favara prima

di trasferirsi nelle strutture del Palatium novum.

Nel 1132 Ruggero

II di Sicilia costruì la parte mediana del palazzo, l'ampissimo

appartamento che oggi prende il suo nome, ovvero quella porzione

d'edificio precedentemente destinato a opificio della seta, la Cappella

Palatina e la Torre Joharia. Il luogo di culto dedicato a San

Pietro Apostolo soppiantò la primitiva moschea edificata sulle

carceri e segrete del palazzo. Da Guglielmo I e Guglielmo

II di Sicilia furono aggiunte le ali destinate ai servizi degli eunuchi,

secondo l'usanza araba, gli appartamenti delle dame di corte,

matrone, fanciulle, servitori, l'harem e nella parte settentrionale

fu aggregato il «serraglio degli schiavi», le torri Pisana o

di Santa Ninfa e Chirimbi. Coeva è la realizzazione

della "Via Coperta", un camminamento protetto che dalla Torre

Pisana e la Sala Verde attraverso la contrada della

Guilla conduceva al primitivo Palazzo Arcivescovile con meta

finale la cattedrale metropolitana primaziale della Santa Vergine

Maria Assunta.

In

questo lungo processo di trasformazione, l'antico Palazzo degli

Emiri assunse la denominazione di Palazzo dei Normanni solo

in tempi recenti, polo destinato ben presto a diventare il centro della

cultura e dell'arte europea tra il XII e il XIII secolo.

In

questi sontuosi e raffinati ambienti, infatti, si sviluppò la più

importante cultura europea dell'epoca: qui gli imperatori radunavano i

più grandi scienziati e poeti, musicisti e pittori del tempo.

All'interno del palazzo furono mantenuti gli opifici e i laboratori

tessili per produrre manufatti di rara bellezza mantenendo la

tradizione, le conoscenze, la cultura e il sapere introdotto dai

dominatori orientali, la Zecca, i laboratori di oreficeria ed il Tiraz,

l'opificio per la manifattura di stoffe preziose. Adiacente al regio

palazzo sorgeva la Galca (l'anello), il quartiere regio

che si sviluppava verso est racchiuso fra mura, ospitava edifici di

vario tipo legati alla funzionalità della reggia.

Muhammad

al-Idrisi nel 1150, Ibn Jubayr nel 1184, Ugo

Falcando descrivono nelle loro opere le magnificenze e le vicende

legate al palazzo. Il più rilevante degli episodi avvenuto negli anni 1160 - 1161 vede

il Palazzo Reale teatro della rivolta dei baroni maturata

in seguito alla congiura ordita da Matteo Bonello, durante la quale

le sale della reggia furono saccheggiate e date alle fiamme con la

distruzione di un insostituibile patrimonio librario e artistico.

Al 1194 risale

il saccheggio della reggia voluto da Enrico VI di Svevia, il quale

utilizzò cento muli per trasportare tutto l'oro e gli oggetti preziosi

in essa custodita. Con gli Svevi fu sede delle Scienze e

delle Lettere, elogiata da Dante Alighieri. Con Federico

II di Svevia e il figlio Manfredi furono mantenute nel

palazzo le attività di governo, amministrative e di cancelleria, mentre

quelle letterarie furono distaccate a Palazzo della Favara, luogo

deputato ad ospitare la scuola poetica siciliana.

Nel

1269 per il palazzo cominciò una fase di decadenza. Spoglio delle

macchine da guerra, mostrò tutta la sua vulnerabilità durante i moti

dei Vespri Siciliani culminati nel 1282 con le

sommosse inserite nel contesto della Guerre del Vespro: il popolo

palermitano in rivolta espugnò, depredandolo ancora una volta.

Scacciati gli angioini, Pietro III d'Aragona si trasferì

nel palazzo dimorandovi appena tre anni.

Dopo

l'espulsione degli Angioini nel 1282, la dinastia aragonese propense nel

dimorare allo Steri o Hosterium Magnum confiscato

alla famiglia Chiaramonte. Fra gli aragonesi fu sede di Francesco

II Ventimiglia, nominato signore perpetuo della capitale siciliana nel 1353.

Il 16 febbraio 1361 s'insediò Federico IV d'Aragona, con

i titoli di capitano e giustiziere, castellano del palazzo e di Castellammare.

Risalgono

al 1340 le prime notizie di guasti dovuti ad un rovinoso

crollo che determinarono il progressivo spopolamento della reggia. Il

sito non suscitava più particolare interesse per motivi logistici e di

sicurezza, ad essa si preferiva la residenza di Castellammare. Il

lento abbandono avvenne a partire dagli inizi del XV secolo,

periodo in cui Palazzo Regio e strutture limitrofe furono utilizzati

come cava da cui trarre materiale edilizio utilizzato per la costruzione

di luoghi di culto o cimiteri.

Nonostante

la pressoché totale devastazione, la cimatura e demolizione di alcune

torri, il Palazzo Reale, pur mantenendo solo il suo ruolo difensivo non

rimase disabitato, ma fu sede del Tribunale della Santa

Inquisizione tra il 1513 e il 1553. Nel 1549 Tommaso Fazello offre

un descrizione della situazione disastrosa in cui versava al punto che

era possibile scorgere la Cappella Palatina attraverso le rovine.

Il

palazzo tornò a occupare un ruolo importante nella seconda metà del XVI

secolo quando i viceré spagnoli lo elessero a propria

residenza, abbandonando il Palazzo Chiaramonte-Steri o Hosterium

Magnum. Per contro il Tribunale dell'Inquisizione si

trasferì nelle strutture di Castellammare. Furono poste in essere

iniziative che modificarono radicalmente l'aspetto originario del

complesso:

-

1517 Con

l'avvicendamento al trono del Regno di Sicilia tra Ferdinando

II d'Aragona dei Trastámara e Carlo V d'Asburgo è Ettore

Pignatelli, conte e duca di Monteleone, il primo viceré ad insediarsi

nel sito.

-

1536, Ferrante I Gonzaga, nell'ambito delle opere di potenziamento

dell'intero sistema difensivo della città convocò l'ingegnere

bergamasco Antonio Ferramolino che si era già occupato delle

fortificazioni del Palazzo, ma è nel 1553, dopo il trasferimento allo

Steri del Tribunale della Santa Inquisizione, che si iniziarono le

demolizioni e le nuove costruzioni.

-

1550, Juan de Vega effettuò un primo restauro, fu predisposta

la demolizione della Torre Rossa.

-

1560 Juan de la Cerda, IV duca di Medinaceli avviò i lavori per la

costruzione del Salone del Parlamento, ambiente perfezionato da

Francesco Ferdinando d'Avalos, VII marchese di Pescara.

-

1567, García Álvarez de Toledo y Osorio, predispose la

risistemazione dei vani intorno alla chiesa, l'ampliamento delle

scuderie, la costruzione di nuove stalle.

-

1580, Marcantonio Colonna, duca di Tagliacozzo (insediamento: 24

aprile 1577 - 1584), promosse la realizzazione del camminamento tra la

reggia e Porta Nuova. Nel 1598, gli uffici per

l'amministrazione della giustizia ordinaria Regia Magna Curia,

furono trasferiti in questa sede provenienti da Palazzo

Chiaramonte-Steri.

-

1600, Bernardino de Cardenas y Portugal, duca di Maqueda, realizzò

il cortile porticato che ospitava la Deputazione del Regno istituita

da Alfonso V d'Aragona.

-

1616, Juan Gaspar Fernández Pacheco y Zúñiga, V marchese di Vigliena,

V duca d'Escalona definì la parte centrale dell'ala est dotandola di un

elegante prospetto in stile rinascimentale e un patio interno.

-

1620 23 maggio, Francìsco Ruiz de Castro Andrade y Portugal,

conte di Castro, VIII conte di Lemos e duca di Taurisano decretò la

demolizione del tempio bizantino di Santa Maria dell'Itria detta «la

Pinta» nel quadro di moderni sviluppi urbanistici e del

potenziamento del sistema difensivo della reggia.

-

1637, Il presidente del Regno Luigi Moncada, duca di

Montalto, adeguò l'antico deposito delle munizioni, trasformandolo in

sala delle udienze estive del Parlamento, arricchendolo

d'affreschi, opere dei più celebrati artisti dell'epoca come Vincenzo

La Barbera, Giuseppe Costantino, Pietro Novelli e Gerardo

Astorino. Per tale motivo gli ambienti comunicanti assunsero la

denominazione di Sala Duca di Montalto. Il cortile colonnato noto

col nome di Galleria con la sede principale per i

giudici e i presidenti della Gran Corte Civile e Criminale.

-

1648, Per ordine del cardinale Teodoro Trivulzio viceré di

Sicilia e presidente del Regno, la chiesa della Pinta insieme alla chiesa

di Santa Barbara la Soprana e chiesa di San Giovanni la Calca,

furono abbattute per fare posto a due grossi bastioni posti a difesa del

Palazzo Reale. Bastioni di San Pietro.

-

1649, Il cardinale Teodoro Trivulzio in seguito ai tumulti

causati dalla rivolta antispagnola aggiunse due baluardi muniti

d'artiglieria perfezionati perfezionati da Giovanni d'Austria nel

1650.

-

1696, Pedro Manuel Colón de Portugal dispose la copertura del

camminamento tra reggia e Porta Nuova.

Gli

appartamenti reali subiscono una ulteriore rimodulazione nel 1735 con Carlo

III di Borbone che edificò la Scala Rossa, una scala

monumentale posta presso il cortile colonnato del Duca di Maqueda.

Venute meno le esigenze difensive è compiuta la riduzione o demolizione

dei bastioni orientali per l'adeguamento della piazza al livello del

Cassaro e altrove, la loro trasformazione in Giardini Pensili.

Anche

i Borboni delle Due Sicilie con Ferdinando III fecero

ristrutturare il Palazzo dei Normanni che visse la stagione di maggiore

operosità, dopo la fase cinquecentesca, in virtù della permanenza

della Corte Borbonica: infatti i sovrani, fuggiti con la conquista di

Napoli da parte di Napoleone Bonaparte, si rifugiarono a Palermo.

Il Salone del Parlamento fu adibito all'esposizione della

preziosa Quadreria di Capodimonte e il monarca decise di fare affrescare

nuovamente le pareti e la volta della sala, affinché il salone

presentasse "... uno stile più elegante e più grandioso".

Il ciclo di affreschi raffigurante l'Apoteosi di Ercole di Giuseppe

Velasco sostituì La Maestà Regia, protettrice delle

Scienze e delle Belle Arti commissionato da Francesco

d'Aquino, principe di Caramanico nel 1787.

Altri

interventi decorativi abbellirono le sale di rappresentanza, i corridoi

degli appartamenti del re e della regina al piano nobile durante la loro

permanenza stabile dal 1806 al 1815. In occasione

dei moti rivoluzionari del 1848 furono abbattuti dal popolo in

tumulto i bastioni di Santa Maria e San Michele, la dimora fu

saccheggiata e fu distrutta gran parte del mobilio, arredi velocemente

ripristinati.

Dopo

l'Unità d'Italia fece parte dei beni del comando dei Corpi

dell'Esercito e in occasione dell'esposizione nazionale del 1891 - 1892 furono

rinnovati gli arredi degli appartamenti reali. Nel 1919 si delineò la

possibilità di utilizzare il Palazzo come sede di accademie e nel 1923

fu destinato ad accogliere gli uffici della Soprintendenza ai

monumenti, alcuni Istituti universitari, la Real Accademia di

Scienze Lettere e Arti, la Biblioteca Filosofica, il Museo

etnografico siciliano Giuseppe Pitrè, il Museo Nazionale e l'alloggio

del Prefetto. Furono mantenuti per uso della casa reale alcuni

appartamenti. Nel 1921 è stata acquisita la proprietà da parte del

governo.

Negli

anni '30 del '900 furono portati avanti dei restauri da parte del

sovrintendente ai monumenti Francesco Valenti, poi proseguiti da Mario

Guiotto, che hanno riportato in luce alcune strutture normanne. Nel

1943 fu requisito dalle truppe alleate. Poco dopo la fine

della seconda

guerra mondiale nel 1946, ebbero inizio i primi saggi

archeologici volti a comprendere l'eventuali preesistenze al palazzo,

ovvero le stratificazioni di manufatti e insediamenti anteriori agli

interventi arabi.

Nel

1947 gli enti che lo occupavano furono trasferiti in altri immobili e fu

denominato Palazzo dei Normanni. Nel 1947, divenne sede

dell'Assemblea Regionale Siciliana. Dal 1976 al 1981 furono eseguiti

lavori di trasformazione in alcuni piani del palazzo, curati da Rosario

La Duca. Dopo il terremoto del 2002 che ha

danneggiato alcuni interni, sono stati effettuati dei restauri sugli

affreschi di Sala d'Ercole.

Attualmente

è la sede del Parlamento di Sicilia e dell'Osservatorio astronomico di

Palermo, mentre l'ala di collegamento a porta Nuova è sede

del Comiliter, Comando militare territoriale della Sicilia.

Il Palazzo dei Normanni

è la più antica residenza reale d’Europa e le sue origini affondano

in epoche remote come quella fenicia-punica, le cui tracce sono state

identificate dagli studiosi nelle segrete e nei sotterranei del palazzo.

In epoca greco-romana

l’edificio viene usato come fortificazione, poi conquistata nel 535

dal generale bizantino Flavio Belisario. Ma è solo in epoca islamica

che il palazzo diventa residenza reale e comincia a essere chiamato

alcassar (residenza degli emiri).

Verrebbe da chiedersi

perché, se ogni conquistatore della Sicilia vi ha lasciato le sue

tracce inconfondibili, questo capolavoro è noto universalmente come

Palazzo dei Normanni. Il fatto è che a questo popolo si devono la

struttura attuale dell’edificio e gran parte della sua sfolgorante

bellezza.

In

particolare, è Ruggero II a ristrutturare completamente la parte

centrale del palazzo. Collocandovi poi i suoi appartamenti in una sala

che ancora oggi porta il suo nome (sala Re Ruggero). Il re ricava

l’ampio salone nella parte più antica

dell’edificio, ed erige la Torre Joharia, detta anche Torre del Tesoro

per lo splendore delle sue decorazioni.

Lo stile dei mosaici che

decorano varie sale di questo palazzo presenta delle somiglianze con

quello della cappella Palatina e della cattedrale di Monreale. I

soggetti sono scene di caccia o motivi vegetali orientaleggianti, come

piante di banani e palme. Le scene di caccia rappresentano

un’allegoria della corte normanna raccontata attraverso animali metaforici

come cervi, pavoni e cigni, creature mitologiche come centauri e grifi o

fiere esotiche. Il predominio dell’arte greco-bizantina è evidente

per quanto venato da influenze del vicino Oriente persiano.

L'aggregato

degli edifici assume la forma di una forcella capovolta, i due bracci

meridionali della biforcazione intersecano i manufatti

della Cappella

Palatina che originano due grandi cortili interni. Molteplici stili

si fondono sui svariati ordini e sulle numerose sfaccettature delle

varie prospettive. Gli stili romanico, bizantino, arabo, normanno,

neogotico, chiaramontano, rinascimentale, barocco, miscelano elementi

come strombature, nervature, oculi, rilievi, archi, ogive, bugnato,

monofore e finte bifore, tufo combinato con tarsie di lava, intrecci,

pietra viva, modanature, merlature, marcapiani, archi, timpani dal forte

impatto sensoriale ed emotivo.

Delle

quattro torri normanne originarie: la Greca, la Chirimbi, la Pisana,

la Joaria, oggi rimangono solo le ultime due, di forma

quadrangolare coeve coeve alla

Cappella Palatina. Sono presenti più cortili interni, due di essi

provvisti di logge e portici: il Cortile Maqueda interamente

porticato con due ordini di logge di stile rinascimentale, e il Cortile

della Fontana posto ad un livello superiore rispetto al primo. I

vari livelli sono collegati tra loro da scaloni monumentali. Il Cortile

Maqueda è il crocevia dei principali ambienti, ali e manufatti:

-

Sotto il livello del patio sono ricavate le Sale del duca di

Montalto, oggi sedi di mostre ed esposizioni, da cui si accede a loro

volta agli scavi sotterranei.

-

Dal patio si accede alla chiesa di Santa Maria delle Grazie.

-

Al primo livello è posto l'ingresso alla Cappella Palatina.

-

Prospetto Nord.

L'ala dell'edificio è delimitata da Porta Nuova, nuovo varco d'accesso

costruito da Carlo V per celebrare la Conquista di Tunisi in

sostituzione dell'antica porta denominata Bab ar ryad o Porta

dei giardini. Via Vittorio Emanuele o Cassaro col prolungamento di

Corso Calatafimi separa i due mandamenti, nello specifico distingue

l'Albergaria dal Monte di Pietà o Seralcadi. Con la

trasformazione graduale della Galca (Jalca), e la fusione di

essa al resto della città, la chiesa di Santa Maria Maddalena,

vicinissima a Porta Nuova, venne a trovarsi inglobata nel quartiere di

San Giacomo dei Militari o degli Spagnoli, la cui vasta area estesa dal

Cassaro al Papireto, fin dal 1622 era stata utilizzata dalle truppe

spagnole di stanza in città per il presidio e la difesa della reggia.

-

Prospetto Est.

Il palazzo prospetta su Piazza del Parlamento, che a sua volta si

fonde con Piazza Vittoria e il parco di Villa Bonanno, le

tre aree costituivano il primitivo Piano di Palazzo. Sulla Torre

Pisana si ammira l'originaria facciata del periodo normanno

decorata con arcate strombate e cieche. Più a sud, la facciata in stile

rinascimentale che occupa buona parte dell'intero prospetto. Al centro

è un grande portale che costituisce l'ingresso principale. L'ala

rinascimentale ospita al piano inferiore la Sala degli Armigeri e

al piano superiore il cosiddetto Piano parlamentare ove sono

ubicate la Sala d'Ercole, attuale aula parlamentare dell'Assemblea

regionale siciliana, la Sala Gialla, la Sala Rossa, la Sala

Verde e la Sala dei Viceré.

-

Prospetto Sud.

Su Via del Bastione e sul lato ovest di Piazza Indipendenza parti

dell'edificio poggiano su possenti fondamenta sopra il livello della

strada fronteggiando la ricostruita chiesa di Santa Maria

dell'Itria detta «la Pinta».

-

Prospetto Ovest.

Su Piazza Indipendenza si apre l'accesso carraio e quello

turistico, di fronte Palazzo d'Orleans, sede della presidenza della Regione

siciliana.

La

torre pisana, altrimenti noto come Torre Santa Ninfa era

un costruzione destinata alla custodia dei tesori, manufatto edificato

da Guglielmo II di Sicilia col contributo di maestranze

pisane. Secondo la tradizione, in epoca sveva con Federico II, la torre

era probabilmente uno dei luoghi di riunione della scuola poetica

siciliana ed ambiente frequentato dallo stesso sovrano. Il vicerè

Francesco d'Aquino di Caramanico fece realizzare nel 1790

l'osservatorio astronomico.

Esternamente

appare priva di decorazioni, ma è lecito supporre dalle tracce visibili

che, nelle zone in cui furono aggiunti dei soppalchi dagli spagnoli,

fosse interamente mosaicata probabilmente con scene di battaglie,

seguendo canoni che imponevano una forte simmetria tra le scene

raffigurate. Comprendeva la Stanza dei Tesori, con doppia porta

d'accesso, circondata da camminamenti di ronda coperti da volte maestose

e le quattro giare murate nel pavimento che potevano contenere

innumerevoli pezzi di monete d'oro.

La

facciata orientale è il risultato di un importante intervento di

restauro di ripristino neogotico dell'architetto Nicolò Puglia nel

1835. Lo stesso Puglia fu l'autore del progetto di decorazione neogotica

dei prospetti occidentali intorno al 1842. Gli interni comprendono nel

piano parlamentare la Sala di Federico, la Sala Cinese e la Sala

Pompeiana, della prima metà dell'Ottocento, decorate con pitture di Giuseppe

Patania e Giovanni Patricolo, ambienti che costituivano gli

appartamenti privati della regina Marina Carolina di Borbone.

Torre

Joharia o Torre

Gioaria, conosciuta come Torre del Tesoro, eretta da Ruggero

II di Sicilia. Presenta la maggior quantità di ornamenti,

risplendente per la magnificenza delle più svariate decorazioni, il re

era solito frequentare per gli abbandoni all'ozio e alla quiete. Il

livello inferiore è occupato dalla Sala degli Armigeri. Al piano

superiore è ubicata la Sala dei Venti, ad est si accede alla Sala

di Ruggero.

Torre

Chirimbi o Torre

Carimbri, edificata da re Guglielmo I di Sicilia. Demolita.

Torre

Greca. Torre

Greca o Torre Rossa, detta anche Torre

Kemonia per la posizione, costruzione fatta edificare in

mattoni di laterizi da maestranze greche, da cui il nome, sul prospetto

meridionale per volere del Gran Conte Ruggero. Nel 1550 il viceré

di Sicilia Juan de Vega la demolì per effettuare un restauro.

Al

secondo livello del Loggiato di Cortile Maqueda è permesso l'accesso al

Piano Parlamentare che, attraverso il Corridoio Mattarella,

consente il percorso fra gli ambienti degli appartamenti reali - secondo

le note documentali, gli appartamenti della regina e del principe

ereditario - ubicati nel plesso rinascimentale, mentre Sala dei

Venti e Sala Ruggero sono dislocati nella Torre

Joaria.

Corridoio

Mattarella

- Ambiente

di collegamento degli ambienti della primitiva Galleria.

All'ingresso è collocato il quadro, olio su tela, opera del pittore

siciliano Giuseppe Sciuti del 1901 raffigurante l’Allegoria

dell'agricoltura, dell'industria e dell'economia, lungo il percorso

è presente una grande statua in bronzo raffigurante Archimede,

opera dell'artista palermitano Benedetto Civiletti, eseguita nel

1893 su commissione di re Umberto I. Un altro acquisto del sovrano

all'Esposizione Nazionale di Palermo del 1891 è un olio su

tela raffigurante la Battaglia di Dogali, opera firmata dal

pittore romano Cesare Biseo del 1887.

Sala

d'Ercole

-

Sala

del Parlamento conosciuta

come Sala d'Ercole perché vi si riunivano negli ultimi

secoli i membri del Parlamento siciliano. Nel 1799 Giuseppe

Velasco, pittore figurista, su committenza di Ferdinando III

di Borbone decorò a tempera le pareti della sala con alcune tra le

dodici Fatiche di Ercole. Sulla volta si ammirano: la Nascita

di Ercole, la scena Ercole si dà la morte facendosi

bruciare su una pira ardente e la monumentale Apoteosi dell'eroe

mitologico greco. Le decorazioni a grottesca e le candelabra in

stile neoclassico pompeiano furono dipinte dal pittore ornatista Benedetto

Codardi. Nell'ambiente si riuniscono dal 1947 i deputati dell'Assemblea

Regionale Siciliana, i quali costituiscono l'organo legislativo della

regione.

Ha

la funzione di anticamera al Salone d'Ercole la Sala di

Archimede. La sala prende il nome dall'omonima statua, ed è

ricavata negli antichi ambienti medievali che collegavano lo scalone

d'onore alla cinquecentesca Sala dei Parlamenti.

Sala

dei Viceré - Il

nome dell'ambiente deriva dalla presenza di 21 ritratti collocati alle

pareti raffiguranti rispettivamente: viceré di Sicilia, luogotenenti e

presidenti del regno Borbone di Sicilia e delle Due

Sicilie, primo sovrano Carlo III di Borbone.

Altrimenti

noto come Transatlantico. Sala

dei Viceré - Il

nome dell'ambiente deriva dalla presenza di 21 ritratti collocati alle

pareti raffiguranti rispettivamente: viceré di Sicilia, luogotenenti e

presidenti del regno Borbone di Sicilia e delle Due

Sicilie, primo sovrano Carlo III di Borbone.

Altrimenti

noto come Transatlantico.

Alla

stessa stregua delle raccolte di Palazzo Paço da Ribeira di Lisbona,

del Monastero de las Descalzas Reales di Madrid, del Palacio

del Real di Valencia, del Real Alcázar di Madrid, del monastero

dell'Escorial di Madrid, di Palazzo Reale di El Pardo di Madrid,

di Villa Gallia di Paolo Giovio a Borgovico, di Palazzo

di Margherita d'Austria di Malines, della residenza di Binche,

anche i viceré e i governatori della casa d'Asburgo iniziarono

ad arredare, a partire dalla fine del XVI secolo le gallerie

di palazzo reale di Milano, palazzo reale di Napoli e

Palermo.

La

disposizione dei ritratti all'interno della galleria operata dal Manuel

de Benavides y Aragón, conte di Santisteban, risale ai tempi del Bernardino

de Cardenas y Portugal, duca di Maqueda, e annoverava trentasette

ritratti di viceré, da Fernando de Acuña y de Herrera, conte di

Buendía, fino allo stesso Manuel de Benavides y Aragón.

Probabilmente

fu sostituta l'originale decorazione degli inizi del XVII secolo,

come ci suggerisce la descrizione della cerimonia per le nozze di donna Giovanna

d'Austria, figlia di Giovanni d'Austria e nipote di Carlo

V d'Asburgo, con Francesco Branciforte, principe di Pietraperzia. Più

tardi nel 1640 l'ambiente presentava un ciclo di affreschi

raffigurante le Storie della vita di San Francesco d'Assisi e

Sant'Antonio di Padova, opere realizzate da Pietro Novelli, i

cui frammenti superstiti, trasferiti su tela, sono custoditi nella Galleria

regionale di Palazzo Abatellis. Fra le poche raffigurazioni d'epoca

della Galleria, la tavola inserita nel codice illustrato "Teatro

Geografico antiguo y moderno del Reyno de Sicilia", completato

il 1 maggio del 1686 che mostra la sala della galleria ai tempi del

viceré conte di Santisteban.

La

cerimonia d'incoronazione di Carlo III di Borbone a Palermo

del 1735 documentata da Antonio Mongitore, contempla nella Galleria

i ritratti dei sovrani da Ruggero II a Carlo II, mentre

relega i ritratti dei viceré asburgici nelle restanti sale del palazzo.

Il nobile palermitano Francesco Maria Emanuele Gaetani, marchese di

Villabianca, riporta che i ritratti delle anticamere sono gli originali

raccolti da Manuel de Benavides y Aragón. Il presente ciclo della

Galleria fu rinnovato nel 1738 da Carlo di Borbone che ne affidò il

compito della realizzazione al pittore fiammingo Guglielmo

Borremans. Fra i ritratti dei Governatori di Sicilia, facenti le veci

del re che risiedeva a Napoli, si ammirano:

Domenico

Caracciolo, marchese di Villamaina: nel 1782 soppresse l'inquisizione del

Santo Ufficio, destinando le rendite di tale istituzione alla

realizzazione di nuove cattedre universitarie.

Francesco

d'Aquino di Caramanico: nel 1788 fece abolire le angherie, i

lavori che i contadini a titolo gratuito dovevano prestare in favore dei

feudatari. Prima che in Francia, fece abrogare le servitù personali nel

1789 e realizzare nel 1790 l'osservatorio astronomicoubicato sulla Torre

Pisana.

Il

fregio che segna il perimetro della sala in direzione della volta, fu

realizzato nel 1901 da Salvatore Gregorietti ed evidenzia il

simbolo della Sicilia, Trinacria e l'aquila del Senato

Palermitano.

Sala

di Federico.

Nella Torre Pisana si trova la sala principale degli ex appartamenti

reali. Sala delle udienze di Federico II, si ritiene fosse stata

interamente coperta di mosaici. Non visitabile, dal 1947 è divenuta

studio e ambiente di rappresentanza del Presidente dell’ARS. Sala

di Federico.

Nella Torre Pisana si trova la sala principale degli ex appartamenti

reali. Sala delle udienze di Federico II, si ritiene fosse stata

interamente coperta di mosaici. Non visitabile, dal 1947 è divenuta

studio e ambiente di rappresentanza del Presidente dell’ARS.

Sala

ex Presidenti.

L'ambiente prospetta su piazza Indipendenza, attiguo a Sala d'Ercole,

prende il nome per via dei ritratti collocati alle pareti, raffiguranti

i primi sei presidenti dell'Assemblea regionale siciliana. I saggi

effettuati, posteriori al terremoto di Palermo del 2002, hanno

condotto alla scoperta di complesse realtà archeologiche relative a

stratificazioni di differenti epoche: sono evidenti la costruzione

originaria e gli interventi d'epoca borbonica, quando questa parte è

stata adibita a saloni di residenza regia, seguendo i canoni del tempo.

Sala

Pompeiana.

Altrimenti conosciuta come Sala della Regina, fu voluta da Maria

Carolina d'Asburgo-Lorena, principessa delle due Sicilie, moglie di Ferdinando

IV di Borbone. Il raffinatissimo ambiente, dipinto da Giuseppe

Patania (1807 - 1815), è un altro mirabile esempio di

decorazioni neoclassiche influenzate dagli scavi di Ercolano e Pompei.

Sala

Gregorietti.

Ambiente adibito a sala lettura per i parlamentari, sul soffitto

l'affresco raffigurante l'Allegoria della Primavera decorato

dal palermitano Salvatore Gregorietti.

Sala

Cinese.

Ambiente ispirata alle a mete orientali nel periodo coloniale quali la

Cina, tipica della moda esotica in voga presso molte corti d'Europa,

decorazione caratterizzata dalla presenza di ideogrammi riprodotti

sugli architravi delle porte e finestre. Realizzata da Giuseppe

Patricolo, questo genere di ambienti si prestavano a svariate funzioni,

quali sale di rappresentanza o da semplici ambienti riservati al

convivio.

Salottino

Savoia.

Salottino

del Monetario.

L'ambiente consente la visione d'insieme di tutto il piano. La

denominazione è dovuta alla presenza del pregevole, grande stipo monetiere in

legno ebanizzato a due corpi, decorato con formelle in vetro dipinto con

scene bibliche, tarsie in tartaruga di fiume, colonne tortili laccate in

rosso finta tartaruga e decori in bronzo di fattura siciliana della fine

del XVII secolo. L'olio su tela custodito raffigura il Piano

Palazzo nel 1760, il disegno di Pietro Martorana su

cartoncino ad acquarello e tempera evidenzia la Campagna

palermitana ove fu costruita la casina dei Lombardo, ovvero la

costruzione rilevata da Ferdinando di Borbone al suo arrivo da

Napoli nel dicembre del 1798, edificio divenuto la Palazzina Cinese con

la tenuta di caccia e il Reale Parco della Favorita.

Salottino

del Presidente.

Sala

della Preghiera.

Ambiente attiguo alla Sala Ruggero, altrimenti detto Cappella

della Regina o Carolina, delizioso esempio del

neogotico siciliano con stucchi bianchi e oro. La pala d'altare è un

olio su tela raffigurante la Madonna con Gesù e San Giovanni di

gradevole fattura siciliana della prima metà XIX secolo, opera di Pasquale

Sarullo. Un Cristo in avorio risalta su una croce in tartaruga e la base

impiallacciata in palissandro, d'artista siciliano di fine 1700.

Completano le decorazioni due dipinti, olio su tela della scuola

emiliana del XVIII secolo, raffiguranti rispettivamente Tobiolo

e il padre cieco e Agar e l'angelo.

Sala

dei Paesaggi Siciliani.

L'ambiente in epoca normanna faceva parte dell'appartamento privato del

sovrano. Nella prima metà dell'Ottocento fu anticamera

dell'appartamento utilizzato dai sovrani Borboni. Al tempo dei Savoia fu

utilizzata come salotto e vi furono collocati le due grandi tele

raffiguranti paesaggi siciliani: i Ruderi del Tempio di Giove a

Siracusa di Ettore De Maria Bergler e le Mura

fenicie di Erice di Michele Gordigiani ora in sala

della preghiera. I dipinti furono acquistati da re Umberto I in

occasione dell'esposizione Nazionale di Palermo nel 1891.

Sala

Bianca.

Ambiente altrimenti noto come Sala Stampa caratterizzata

dal riquadro affrescato raffigurante l'Allegoria della prosperità e

delle arti di Giuseppe Velasco che lavorò a palazzo

durante la permanenza dei Borboni in Sicilia.

Sala

dei Venti - Antica

cappella di Santa Maria Superiore fatta edificare da Roberto il

Guiscardo e Ruggero I di Sicilia nel 1071, convertita ad uso

profano nel 1520. Restauri della Sala delle Quattro Colonna,

così denominata nel XVI secolo quando fu decorata con vetrate

colorate da Simone de Wobreck, autore nel 1560 del dipinto Pittura

dell'isola di Sicilia, opera documentata nella reggia. Sala

dei Venti - Antica

cappella di Santa Maria Superiore fatta edificare da Roberto il

Guiscardo e Ruggero I di Sicilia nel 1071, convertita ad uso

profano nel 1520. Restauri della Sala delle Quattro Colonna,

così denominata nel XVI secolo quando fu decorata con vetrate

colorate da Simone de Wobreck, autore nel 1560 del dipinto Pittura

dell'isola di Sicilia, opera documentata nella reggia.

Dopo

l'insediamento nel 1713, Vittorio Amedeo II di Savoia ne

fa scoperchiare il tetto sistemando al centro della volta lignea a

lucernario la Rosa dei venti. In epoca borbonica vi

sono documentati l'Appartamento delli marmi e quello di S.A.R. il

principe ereditario.

Ambiente

interno tra i più suggestivi ed affascinanti del Palazzo. Inglobato

nella Torre Joharia è coevo, adiacente e comunicante con la Stanza

di Ruggero, sintesi del passaggio di più culture. Proprio la

collocazione ne determinò i lievi interventi successivi. Alle pareti è

collocato un olio su tela raffigurante la Negazione di Pietro,

opera firmata e datata di Filippo Paladini nel 1613.

Sala

Ruggero - Voluta

da Ruggero II d'Altavilla fu ricavata nella Torre Pisana,

l'ala più antica del palazzo con accesso dalla Sala dei Venti. Le

stupende decorazioni parietali furono commissionate dal figlio Guglielmo

I d'Altavilla detto il Malo o il Cattivo,

verosimilmente coeve agli ornamenti delle navate laterali della Cappella

Palatina e improntate allo stesso stile riscontrabile nei cicli musivi

della chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio detta «la Martorana» e

della cattedrale di Santa Maria Nuova di Monreale.

Colonnine

angolari delimitano alti rivestimenti in marmo sovrastati da ampie

superfici a mosaico di grande pregio raffiguranti elementi vegetali

(palme e banani) e scene di carattere aulico e venatorio, simboli del

potere normanno. Sono raccontate con grande dedizione nell'esecuzione

battute di caccia con arcieri e cervi, rappresentati pavoni, cigni,

oltre i mitologici centauri, grifi e altri animali

esotici tra cui leopardi e tigri fra lussureggiante

vegetazione, sottile allusione al Parco del Genoardo, tutto nel

tentativo di mostrare un'allegoria della corte normanna.

Caratteristica

le figure a coppie simmetriche e speculari, arabeschi e girali

dall'effetto caleidoscopico immersi in motivi fitomorfi e zoomorfi. Le

raffinate rappresentazioni dai canoni sontuosi ma con accenti di rigidità,

delineano la chiarissima matrice greco-bizantina dell'opera combinata

con l'influenza pittorica dell'Oriente persiano.

La

decorazione centrale della volta della sala risale invece al periodo

successivo di Federico II, come testimoniato dalla rappresentazione

dell'aquila sveva.

Sala

Rossa - Era

parte dell'originaria Galleria del Palazzo. Sulla

volta, l'opera attribuita a Benedetto Codardi raffigurante: l'Apoteosi

del lavoro, dell'agricoltura, delle arti e delle scienze. La sala

era usata per le udienze dei Viceré e al tempo dei re borboni diventò

la Sala del Trono. Oggi è ambiente istituzionale spesso

utilizzato per le riunioni dei capigruppo.

Sala

Gialla - Altra

sezione dell'antica Galleria adibita a Sala da

ballo dai Borboni e dai Savoia altrimenti nota come Sala

degli Specchi, deve il nome alle pareti rivestite di damasco giallo.

In epoca spagnola era utilizzata come sala delle feste, dei ricevimenti

e dei balli.

Le

opere della volta furono realizzate nella prima metà dell'Ottocento da Giuseppe

Patania con La consegna della Città da parte dei Musulmani,

da Giuseppe Patricolo con La presa di Palermo da parte

dei Normanni, da Vincenzo Riolocon Il ritorno di

Nicodemo al soglio vescovile di Palermo, per rispetto e

riconoscimento dei valori della cultura araba non sono rappresentati

eventi sanguinosi, ma incontri pacifici. Dieci bassorilievi in gesso,

eseguiti probabilmente dal siciliano Nunzio Morello, raffiguranti

la conquista e l'ingresso vittorioso in città del conte Ruggero,

completano le decorazioni. La sala è oggi sede di importanti incontri

culturali.

Sala

Verde - Altra

sala del piano parlamentare, confinante con la sala Gialla. Durante il 1283 si

ha la prima attestazione di Ramon Muntaner della Sala

Verde ubicata dal lato della «Porta di San Michele», ambiente

destinato agli spettacoli pubblici ubicato ove verosimilmente in epoca

romana sorgeva l'anfiteatro. È utilizzata come sede di commissione.

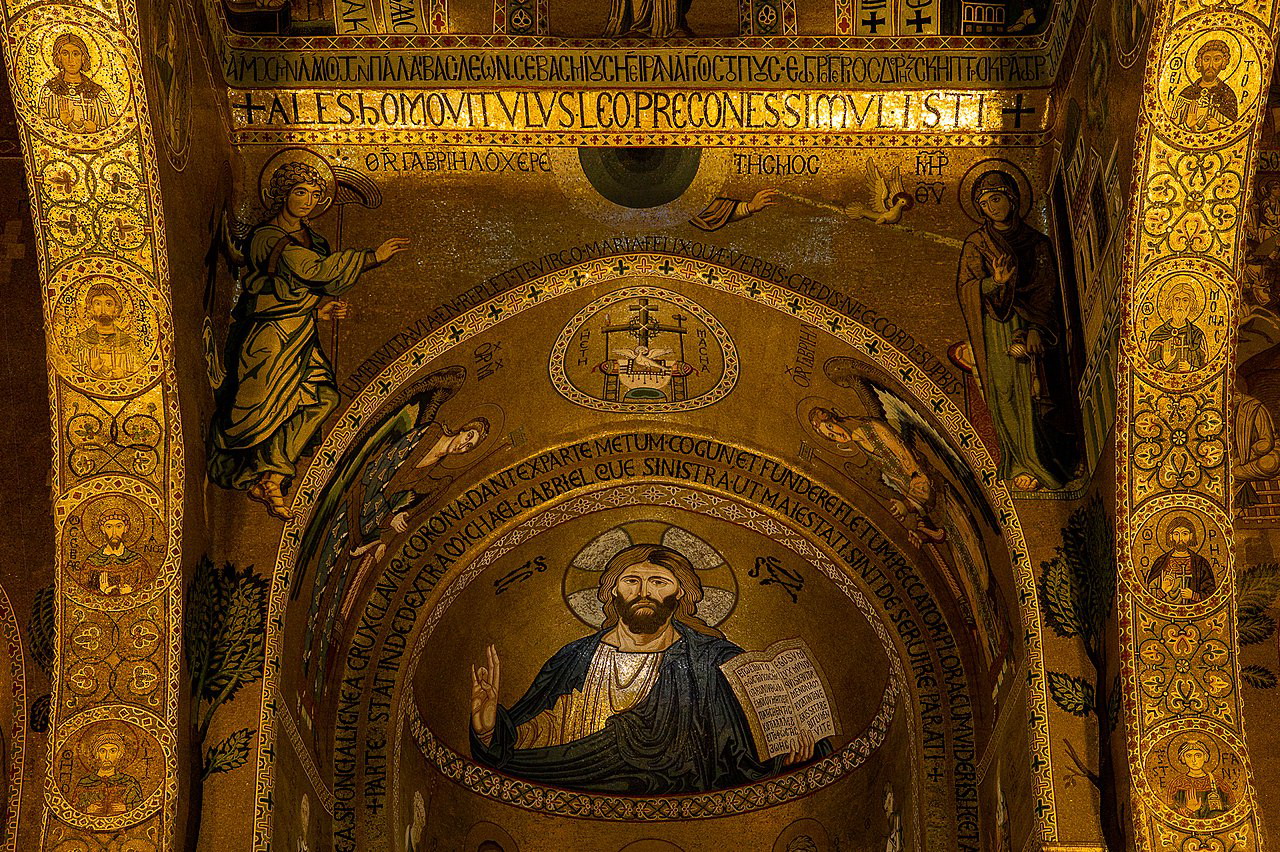

Cappella

Palatina - Con

accesso dalla loggia del primo livello del Cortile Maqueda, si

presenta la Cappella Palatina. Basilica a tre

navate dedicata ai Santi Pietro e Paolo, luogo di culto

edificato per volere di Ruggero II, consacrato il 28 aprile 1140,

con funzioni di cappella privata della famiglia reale.

Non

è facile descrivere il senso di vertigine che si prova entrando nella

cappella Palatina, gioiello incastonato nel palazzo dei Normanni di

Palermo. Si possono prendere a prestito le parole di scrittori famosi

come Oscar Wilde o Guy de Maupassant, che ne furono incantati. Oppure

specchiarsi nei visi di coloro che entrano, un po’ ammirati, un po’

increduli, in questa chiesa piccina ma talmente ricolma di ornamenti che

non si sa dove posare lo sguardo.

Dopo gli interventi di

restauro, la chiesa è tornata al suo fulgore, quasi come dovette

ammirarla, poco meno di 900 anni fa, il sovrano che la fece costruire,

Ruggero II. Già prima dell’incoronazione a re di Sicilia (nel 1130),

Ruggero aveva ordinato l’edificazione di una chiesa nella sua

residenza, l’odierno palazzo dei Normanni. Doveva essere la casa di

Dio, ma anche un luogo celebrativo della potenza del sovrano e delle

molteplici radici dei suoi sudditi. In altre parole, doveva proporre

espressioni artistiche riconducibili a ciascuna delle componenti

culturali della Sicilia normanna: latina, greca e araba.

Originariamente,

l’edificio svettava al di sopra delle costruzioni del palazzo poi, nel

’500, quando vennero sopraelevati i cortili, la cappella fu come

risucchiata nella struttura.

Colori

e luce che comunque sono ancora la principale bellezza della cappella e

piovono sui visitatori dal vasto manto di mosaici che orna tutta la

parte superiore delle pareti e l’abside. Sono capolavori dell’arte

bizantina, realizzati da artisti ignoti. Si caratterizzano per

l’eleganza delle figure e per la brillantezza del fondo, ottenuta

incollando una lamina d’oro su tesserine di vetro. Fra le immagini più

belle ci sono quelle del Cristo Pantocratore nell’abside e

nella cupola sopra il presbiterio, ma nel corso dei secoli i mosaici

sono stati integrati e in parte sostituiti: ecco perché sotto al Pantocratore

sfila una serie di figure di gusto rococò. Tuttavia, gli interventi

successivi non hanno scalfito l’eleganza e la spiritualità

dell’insieme.

Qui si incontrano tutte

le culture del Mediterraneo. La latinità è espressa dalle colonne

romane e dai dischi di porfido rosso sulle pareti, usati nei secoli

dagli imperatori romani come simbolo del loro potere.

Il pavimento, con i

suoi capolavori geometrici realizzati con tasselli di marmo pregiato, è

invece testimonianza dell’influenza araba che si esprime,

magistralmente, anche nel soffitto. Se alziamo gli occhi alla volta

possiamo infatti ammirare la rivestitura di legno dipinto, realizzata da

artisti maghrebini. I personaggi lì immortalati sono l’unica

testimonianza di figure umane dipinte da artisti islamici all’interno

di un luogo di culto. Secondo alcuni studiosi raffigurerebbero la vita

quotidiana in una corte araba, per altri, invece, sarebbero una

rappresentazione del paradiso islamico.

Le opere marmoree della

cappella si rifanno invece alla tradizione occidentale. Il pavimento a

lastroni di marmo, levigati da secoli di passi, è un capolavoro

d’arte latina, decorato con mosaici di pietre dure a motivi geometrici

che salgono sulle pareti. E lo sono anche il pulpito, egualmente ornato

da intarsi a mosaico di porfido e malachite, con belle sculture a

reggere il leggio, e il candelabro pasquale, un candido, esile fusto

alto quattro metri e mezzo ricoperto di sculture. Opera di autore

ignoto, riporta, fra le altre figure, quella di un uomo dalla testa

coronata, verosimilmente lo stesso Ruggero.

Infine l’arte

islamica: agli artisti invitati dalla Persia venne riservata la

realizzazione del soffitto ligneo, per il quale fu scelto lo stile

islamico a muqamas, cioè ad alveoli. Quel che lo rende

eccezionale è la presenza di figure umane, una circostanza rara se si

considera la riluttanza della tradizione islamica all’uso delle

raffigurazioni antropomorfe. Il soffitto è molto alto, ma con un

binocolo si distinguono uomini a dorso di cammello e portatrici

d’acqua, gente che beve e mangia, odalische, tutti circondati da una

profusione di motivi geometrici, intricati fogliami, figure di animali e

uccelli, eleganti scritte in caratteri cufici inneggianti al re.

All'inizio

della navata è collocato l'imponente trono reale rivestito

di mosaici, vicino al santuario sulla destra il ricco ambone mosaicato

e sostenuto da colonne striate, un superbo candelabro pasquale (alto

m. 4.50), intagliato a foglie d'acanto con figure e animali, tutte

opere del XII secolo combinazioni di elementi romanici, arabi

e bizantini. Il soffitto in legno della navata centrale e

le travature delle navi minori sono decorate con intagli e dipinti di

stile arabo. In ogni spicchio sono presenti stelle lignee con

rappresentazioni di animali, danzatori e scene di vita della corte islamica.

La

cupola, le pareti del transetto e le absidi sono interamente

decorate nella parte superiore da mosaici bizantini, tra i più

importanti della Sicilia, raffiguranti il Cristo Pantocratore, gli

evangelisti e scene bibliche varie. I mosaici di datazione più antica

sono quelli della cupola, risalenti alla costruzione originaria del 1143.

Accanto al Cristo Pantocratore sono raffigurati le

gerarchie di angeli ed arcangeli, profeti, santi e gli evangelisti.

Sulle arcate del presbiterio, le raffigurazioni dell'Annunciazione,

della Presentazione al Tempio, nel catino dell'abside il Cristo

benedicente. Di epoca posteriore (1154-66 circa) sono i mosaici

recanti le iscrizioni latine che ornano la navata centrale,

rappresentazioni di episodi tratti dal Vecchio Testamento, più

tardi quelli delle navatelle, con le Storie di San Pietro e San

Paolo.

Sale

Duca di Montalto

- Formate

da molteplici ambienti, che si trovano nel seminterrato, a fianco e

sotto il Cortile Maqueda. Nel 1553 i viceré spagnoli decisero di

trasferire la propria residenza dal Castello a Mare al Palazzo

Reale dove si realizzarono grandi opere di ristrutturazione. Il piano

seminterrato fu destinato a deposito per le munizioni.

Nel

1637 il presidente del regno don Luigi Moncada, duca di Montalto, fece

affrescare ai più valenti artisti del tempo Vincenzo La Barbera, Giuseppe

Costantino, Gerardo Astorino e Pietro Novelli, l'antico

deposito delle munizioni, trasformandolo in sala delle udienze estive

del Parlamento siciliano. Il grande ambiente subì un ulteriore modifica

dopo il 1798, quando sotto Ferdinando di Borbone divenne sede delle

scuderie. Nel

1637 il presidente del regno don Luigi Moncada, duca di Montalto, fece

affrescare ai più valenti artisti del tempo Vincenzo La Barbera, Giuseppe

Costantino, Gerardo Astorino e Pietro Novelli, l'antico

deposito delle munizioni, trasformandolo in sala delle udienze estive

del Parlamento siciliano. Il grande ambiente subì un ulteriore modifica

dopo il 1798, quando sotto Ferdinando di Borbone divenne sede delle

scuderie.

Fra

le opere superstiti, meraviglioso, eseguito dal Novelli assieme a figure

allegoriche, l'affresco effigiante Pietro Moncada, avo del duca

di Montalto, i cui frammenti superstiti staccati, trasferiti su tela e

restaurati si possono ammirare nella Galleria regionale di Palazzo

Abatellis.

Nel

1788 le Sale furono trasformate in scuderie, per volere del Re

Ferdinando di Borbone. Oggi ospitano mostre d'arte.

Innumerevoli

sono gli ambienti ricavati nei vari livelli dei numerosi corpi di

fabbrica. Un breve elenco fra i più interessanti:

Ala

Moncada.

Cortile

della Fontana,

realizzato da Camillo Camilliani (1581 - 1584) sull'area dell'ex Torre

Chirimbi, sopraelevato rispetto al Cortile Maqueda e di

qualche decennio anteriore.

Cortile

Maqueda:

struttura con portico intero e due elevazioni di logge:

livello

interrato, depositi trasformati in Sale Duca di Montaldo;

livello

terra con accesso alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, Scalone

d'onore;

1º

livello loggia con accesso alla Cappella Palatina, passaggio al Cortile

della Fontana;

2º

livello loggia con accesso ai Parlamenti generali del Regno.

Mura

Puniche

- Le mura puniche databili intorno al V secolo a.C. sono state

rinvenute nel 1984, esse rappresentano la più antica sezione

stratigrafica di tutta l'area occupata dal Palazzo dei Normanni.

Interessante è la postierla perfettamente conservata ed utilizzata

nell'antichità per gestire gli accessi all'interno della paleapolis.

Porta

di San Michele.

Sala

degli Armigeri.

Segrete

- Le segrete o Prigioni Politiche ubicate allo stesso

livello della chiesa inferiore sottostante la Cappella Palatina e come

essa in origine di fase arabo-normanna, si articolano sotto il Cortile

della Fontana. La sala rettangolare, la più vasta di tali ambienti,

è quella dalla quale deriva il nome di segrete, visto il ritrovamento

negli anni ottanta di taluni graffiti, raffiguranti navi stilisticamente

di gusto medievale.

Stanza

dei Tesori.

Scala

Bianca.

Scala

Rossa.

Scalone

d'onore.

Via

Coperta.

Antica Ruga Magna Coperta d'epoca normanna, il cui

percorso protetto, seguiva lo sviluppo delle primitive fortificazioni

puniche.

Oltre

a dipinti e quadri che nel corso dei secoli hanno adornato la stanze del

palazzo, dal 1947 a oggi l'Ars ha periodicamente acquistato delle opere

d'arte con cui ha arredato i propri uffici. Nel 2010, per la

catalogazione, conservazione e restauro di questo patrimonio, è stata

istituita una "fabbriceria". Tra le opere ottocentesche vi

sono quadri di Francesco Lojacono, Antonino Leto e Ettore

De Maria Bergler, tra quelle del '900 vi sono litografie di Joan

Miró e Henri Matisse e dipinti di Renato Guttuso, Croce

Taravella e Bruno Caruso.

L'ala

ovest del palazzo, insieme alla Porta Nuova, è assegnata

all'Esercito Italiano. Sede dal 1870 del Distretto militare, oggi

ospita il Centro Documentale di Palermo.

Pag.

1

Pag.

3 Pag.

3

Agosto

2018

|