|

La Riserva

naturale orientata Oasi Faunistica di Vendicari è sita all'interno

del libero consorzio comunale di Siracusa, precisamente tra Noto e Marzamemi.

Particolarmente importante per la presenza di pantani che fungono

da luogo di sosta nella migrazione degli uccelli. Prevista da una legge

della Regione Sicilia del maggio 1981, è stata ufficialmente

istituita nel 1984, dopo che l'allora Ministro dell'agricoltura e

delle foreste Filippo Maria Pandolfi dichiarò 1450 ettari di

territorio "zona umida di importanza internazionale", secondo la Convenzione

di Ramsar del 1971. È stata resa effettivamente fruibile solo nel 1989.

È gestita dall'Azienda Regionale Foreste Demaniali.

All'interno

della Riserva la storia umana mostra una lunga permanenza. Vi sono diversi

insediamenti archeologici e architettonici che testimoniano la vita

dell'uomo in questi luoghi sin dall'epoca greca. È possibile trovare

infatti le tracce di vasche-deposito di un antico stabilimento per la

lavorazione del pesce di età ellenistica, accanto alle quali si è scoperta

anche una piccola necropoli.

In

epoca bizantina (sino al VI secolo d.C.) l'area venne abitata a

sud con la presenza di una chiesa diverse catacombe e abitazioni.

La pericolosità delle coste indusse gli abitanti all'abbandono del sito per

le aree interne come Pantalica.

La Torre

Sveva, costruita probabilmente da Pietro d'Aragona, conte di

Alburquerque e duca di Noto (1406-1438), nonché fratello di Alfonso V

d'Aragona, re di Spagna e Sicilia (1416-1458) testimonia l'interesse

strategico dell'area per la difesa della costa. Poco lontano vi è la tonnara di

Vendicari, un edificio in disfacimento che conserva ancora in buone

condizioni la ciminiera, oltre a vari stabilimenti e alle case dei

pescatori: la tonnara fu costruita nel Settecento: nel periodo di

massima espansione ebbe 40 dipendenti, tra cui due rais (il primo di Avola e

il suo vice di Pachino). Smise la sua attività nel 1943.

Le

prime informazioni in merito all'esistenza delle saline di Vendicari risalgono

al Quattrocento per poi avere ulteriori riscontri dal Fazello in

epoche successive. Probabilmente

l'area del pantano veniva utilizzata persino in epoca greca, dato che nelle

vicinanze vi sono dei resti di vasche per la lavorazione del pesce. Ciò non

esclude la produzione di pesce salato e l'utilizzo del sale in loco. Le saline poi

hanno affiancato l'attività della tonnara restando in funzione sino al 1951,

anno in cui una alluvione aveva procurato parecchi danni alla zona.

Quell'evento determinò la chiusura della struttura, dato che la concorrenza

di altre saline aveva reso antieconomica l'attività. Oggi le saline vengono

utilizzate dagli uccelli come oasi di ristoro e sono una delle più

importanti attrattive della riserva.

La

costruzione della Tonnara di Vendicari detta anche Bafutu risale

al Settecento.

L'attività dello stabilimento ha avuto fasi alterne, periodi floridi a

periodi di chiusura in base al costo del prodotto e alla concorrenza delle

vicine tonnare di Marzamemi, Avola, Noto e Siracusa.

Con provvedimento ufficiale della Capitaneria di Porto di Catania venne

chiusa nel 1884 per

essere riaperta, dopo una serie di lavori di ristrutturazione nel 1914 grazie

al supporto economico del nobiluomo avolese Antonino Modica Munafò.

L'attività si sviluppava grazie alla presenza della vicina salina, che

permetteva l'estrazione del sale e lo stabilimento vero e proprio dove il

tonno veniva cotto nei forni e inscatolato. Il tonno veniva pescato nelle

acque antistanti e trasportato nella balata dove veniva tagliato e lavorato.

Nel 1943,

a seguito dello sbarco degli alleati, ma anche per una scarsa resa economica

del commercio dei tonni, lo stabilimento venne chiuso. Oggi rimane una

testimonianza dell'antica tradizione siciliana delle tonnare.

Nel

1970 l'Isab (Industria Siciliana Asfalti e Bitumi) del gruppo Cameli,

proprietario della più grande flotta petrolifera del tempo, scelse

Vendicari per insediarvi una raffineria. Il Comune di Noto,

nel cui territorio ricade Vendicari, fu favorevole e l'amministrazione

comunale si batté per avere l'impianto, che sarebbe sorto proprio nei

pressi della Torre. Alla fine, per la forte opposizione anche a livello

europeo, l'Isab insediò la raffineria, alle porte di Siracusa.

La

Riserva di Vendicari si estende per circa 1512 ettari, di cui 575 in zona A

e 937 in zona B (la cosiddetta preriserva), a sua volta divisa in zona B1,

dedicata all'agricoltura (agrumeti, uliveti, vigneti e orti riparati da tomboli di

sabbia o roccia) per 701 ettari, e B2, dedicata, per la restante parte, a

strutture per il turismo e lo sport. Si trova in una stretta fascia costiera

acquitrinosa, di fondamentale importanza per le specie di uccelli migratori.

Infatti la presenza dei vasti pantani dall'elevata salinità ha contribuito

alla creazione di un ecosistema che

è punto di riferimento per gli uccelli che, provenienti dall'Africa (distante

350 km circa

in linea d'aria), sostano qui numerosi prima di raggiungere le mete

migratorie in tutta Europa.

In effetti, l'area della riserva si trova ad una latitudine inferiore

a quella di Tunisi.

La

riserva è una zona umida costiera di alto valore biologico per la presenza

di biotopi differenti:

costa rocciosa, costa sabbiosa, macchia

mediterranea, pantani (salmastri e d'acqua dolce), saline, garighe e

aree coltivate.

I

pantani Piccolo, Grande, Roveto e i due minori (Sichilli e Scirbia,

collegati al solo Roveto) sono separati l'uno dall'altro solo da poche

decine di metri: essi rappresentano il fulcro della riserva. Tra i tre, solo

il Pantano Piccolo non si prosciuga mai, neppure nei periodi di siccità, e

ciò grazie alla presenza di sorgenti di acqua salmastra. Pantano Roveto è,

invece, il più esteso (1,24 km²)

e la foce che lo collega al mare è solitamente interrata. La profondità

media dei tre pantani principali è di 30-40 cm,

mentre la massima è di 1-2 m.

Quattro

sono gli accessi alla riserva: uno in zona Eloro (il

più a nord), uno in zona Calamosche,

l'ingresso principale all'altezza della Torre Sveva e, infine, quello di Cittadella

dei Maccari (sede dell'insediamento bizantino di cui resta un

tempietto e la necropoli).

La

riserva è ricca di spiagge: a nord quella di Eloro,

con accanto la spiaggia di Marianelli, Calamosche,

la spiaggia di Vendicari (nei pressi della tonnara) e a sud

la spiaggia di San Lorenzo.

Le

caratteristiche dell'ecosistema della riserva di Vendicari hanno

favorito una molteplice vegetazione.

Vendicari,

in quanto "zona umida costiera", è ricca di acque, ma ad alto

tenore di salinità. Pertanto nei suoi ecosistemi possono vivere solo quegli

organismi vegetali e animali in grado di adattarsi a tale ambiente.

Le piante

alofite (che si adattano, cioè, a terreni ad alta concentrazione di

sale) si sono sviluppate in modo da eliminare i sali in eccesso, le succulente accumulano

nei tessuti riserve d'acqua dolce; altre piante come il ginepro, le tamerici e

le salicornie con la riduzione delle superfici fogliari

minimizzano la traspirazione e la perdita d'acqua.

La

fascia costiera di Vendicari è un continuo alternarsi di tratti sabbiosi e

tratti rocciosi. Di conseguenza, la vegetazione presenta una corrispondente

alternanza tra associazioni di piante rupicole ed associazioni di piante

psammofile (amanti della sabbia).

La

fauna presente nella Riserva è ricca e variegata, dalla tartaruga caretta

caretta all'istrice, dal rospo smeraldino alla volpe; è inoltre il paradiso

per gli appassionati di birdwatching. Tra le specie che nidificano vi è il

Cavaliere d'Italia mentre fra i migratori, a seconda delle stagioni, vi si

possono trovare la vopoca, il cigno reale, la cicogna bianca e il

fenicottero. Quest'ultimo arriva dalla Francia: Vendicari è tappa

importante del viaggio che lo porterà in Tunisia.

Tempi

moderni: le tonnare

Quasi

come templi antichi, questi suggestivi edifici si ergono a memoria di un

tempo che non è più, quando risuonavano le cialome e ferveva il lavoro

degli uomini.

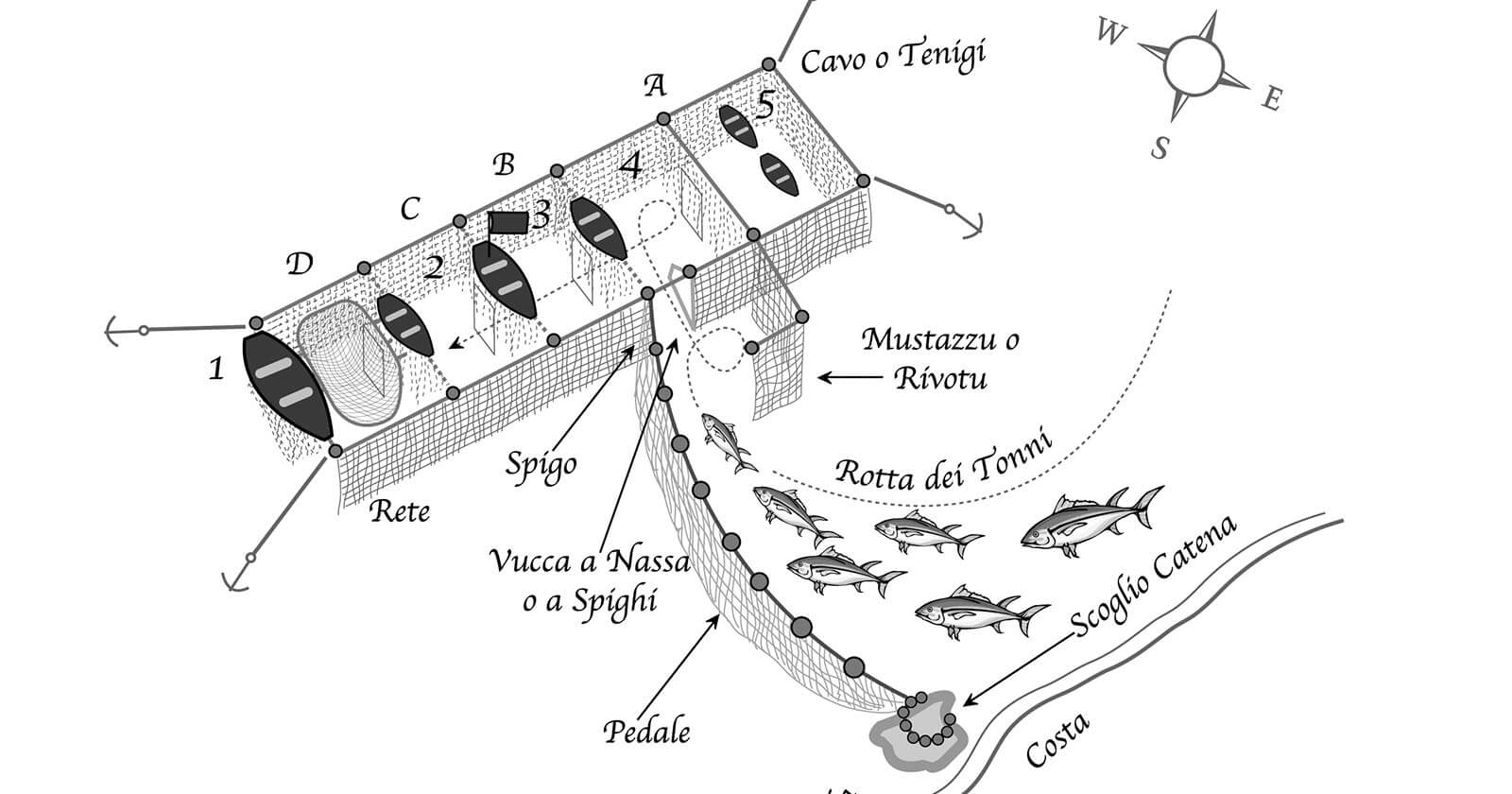

Con

il termine "tonnara" si indica tanto l'edificio sulla costa quanto

il sistema di reti che viene impiegato per la pesca del tonno. Si tratta di

un'attività che conosce un rapido e ampio sviluppo, diventando una presenza

caratterizzante il territorio siciliano soprattutto a partire dal

Settecento, quando vi fu un incremento delle loro concessioni. La pratica

però non era certo recente: già attestata ai tempi dei Fenici, venne molto

sfruttata durante la dominazione araba - non a caso il titolo di colui che

conduce la cattura è rais ("condottiero" in arabo).

In

questa zona della Sicilia, in particolare, si trovano le cosiddette tonnare

di ritorno, di cui perfetto esempio sono quella di Marzamemi e di Portopalo:

i tonni venivano catturati quando, passata la stagione degli amori,

nuotavano per raggiungere il mare aperto.

Il

passato è d'obbligo, poichè le tonnare non sono più attive e la mattanza

(l'arpionaggio dei tonni) non è più praticata. L'inquinamento e la pesca

industriale hanno avuto la meglio su una pratica antichissima: l'ultima

mattanza è stata eseguita a Favignana nel 2007.

I

pilastri delle tonnare di Vendicari o di Avola si stagliano oggi contro il

cielo immerse nel silenzio del disuso; come tra le colonne dei templi

magnogreci non risuonano più gli inni dei sacerdoti o dei fedeli, qui non

si odono più le cialome, i canti dei pescatori che scandivano il lavoro. Le

tonnare oggi sono luoghi musealizzati, siti di archeologia industriale dove

si perpetua il ricordo di questo passato recente.

Agosto

2019

|