|

Città barocca dalle

radici greche, situata nei Monti

Iblei e non distante dal

fiume Anapo e

la Necropoli Rupestre di Pantalica,

nel 2002 è

stata insignita del titolo di Patrimonio

dell'Umanità da parte dell'UNESCO,

insieme con il Val

di Noto.

La

cittadina fa inoltre parte del circuito dei borghi

più belli d'Italia.

Così

come riporta Tucidide,

la città trae origine da Ákrai che derivando dal greco ákrā

altro non significava che "cima, picco, estremità" ma

anche "castello o cittadella che domina una città". Per

quanto riguarda invece "Palazzolo" si tratta di un'aggiunta

successiva, in epoca medievale. Trae chiaramente origine dal latino palatium con

l'aggiunta del suffisso -olum che

diventò quindi "Palatiolum", divenendo infine il "Palazzolo

di Ákrai".

L'esistenza

di Palazzolo Acreide viene testimoniata da Tucidide nella Guerra

del Peloponneso già in

epoca antica. Era

quindi una colonia siracusana fondata

attorno al 664

a.C. (70 anni dopo la

fondazione di Siracusa)

dagli stessi siracusani. Della città antica si conservano numerose

testimonianze, in particolare un importante edificio teatrale e un complesso

di edifici adiacenti all'agorà greco-romana.

Di una strada urbana identifica con il decumano si

conserva integro il manto stradale. Molti degli edifici e dei complessi cimiteriali cristiani furono

esplorati e dal Barone Gabriele Judica di Bauly. Delle ricerche effettuate

dal nobile archeologo si conserva una dettagliata relazione in una pregiata

edizione del 1819, oggi piuttosto rara, ma di facile reperimento nelle

biblioteche specializzate. Le ricerche archeologiche hanno evidenziato una

fase anteriore alla colonizzazione greca, d'interesse è a questo proposito

la necropoli della Pinita un complesso di sepolcri scavati

lungo una ripida parete di calcare, che molto si assomiglia alle maestose

sepolture di Pantalica, della popolazione che vi seppellì i propri defunti

si conosce poco, già svuotati nell'antichità hanno restituito alcuni

manufatti noti all'Orsi, molto interessante è un sepolcro per la

caratteristica volta micenea a testimonianza dei rapporti con il mondo greco

ed egeo. altri luoghi di interesse sono l'antro di Sparno e

alcune grotte-sepolcro nei pressi di Bauly.

Durante

il periodo greco la città coniò una moneta con l'effigie della dea Demetra

e si arricchì di importanti edifici civili, al regno di Gerone

II, probabilmente nato o

cresciuto in questa località, si deve il riordino urbano dell'abitato in

epoca ellenistica. Del periodo romano si conservano parecchie testimonianze

tra queste ad esempio la base di una statua onoraria dedicata a Caio

Verre intercettata da Gabriele

Judica. In epoca tardo antica e cristiana la città accolse una numerosa

comunità di cristiani e di ebrei che

migrarono dopo l'editto del 18 giugno 1492 che espelleva dai domini spagnoli

le comunità israelitiche.

Alla

presenza dei cristiane delle catacombe urbane dell'Intagliata e dell'Intagliatella,

ma anche e soprattutto un cospicuo numero di catacombe rurali note alla

letteratura scientifica. Importanza notevole rivestono in questo contesto le

iscrizione greche e cristiane studiate da Giovanni

Pugliese Carratelli. in epoca

moderna la città è tornata ad essere oggetto di scavi e di studi che hanno

favorito una migliore comprensione della storia dell'abitato antico. Impulso

notevole hanno esercitato le ricerche di Clelia Laviosa, Luigi

Bernabò Brea, Beatrice Basile, Salvatore

Distefano, Giuseppe Voza, Lorenzo

Guzzardi.

La

città antica fu distrutta dalle truppe islamiche nell'827 si

accamparono nei suoi pressi in attesa di occupare Siracusa. Di recente le

ricerche sono state riprese dall'Università

di Varsavia che ha condotto

nell'area della città greco-romana alcune campagne di scavo.

Nella

seduta del 27 giugno 2002 a Budapest,

durante la XXVI Sessione Plenaria dell'UNESCO,

la chiesa di San Sebastiano e quella di San Paolo di Palazzolo Acreide

sono state dichiarate monumento patrimonio

dell'umanità.

Basilica

di San Paolo

La basilica

di San Paolo è la più importante delle chiese cittadine, appartenente

all'arcidiocesi

di Siracusa.

Il

tempio fu edificato sull'area che occupava la primitiva chiesa di Santa

Sofia. Quest'ultima fu concessa ai confrati a patto che mantenessero, nella

nuova costruzione, un ambiente con altare dedicato alla santa. L'edificio

era in parte perfezionato nel 1657, anno in cui fu intronizzato il simulacro

di San Paolo.

Nel

1663 fu elevato a parrocchia sacramentale ad quinquennium e

nel 1669 fu dichiarato sacramentale in perpetuum.

Nel

mese di settembre del 1688 San

Paolo fu eletto, in apposita

assise popolare, patrono

principale e protettore

di Palazzolo

Acreide. L'elezione fu confermata

dalla Sacra

Congregazione dei Riti nel

luglio del 1690.

La

città è suddivisa in contrade cui fanno capo altrettante chiese (dedicate

rispettivamente a San Paolo, San Sebastiano, San Michele, Sant'Antonio). La

chiesa di San Paolo aveva supremazia su tutte.

Con

la concessione del titolo di parrocchia alla chiesa

di San Sebastiano nel 1859

le tensioni e i dissidi tra le due comunità si inasprirono.

Le

reciproche scaramucce e dispetti tra sambastianari e sampaolari,

per sanguigne passioni e viscerale attaccamento alle tradizioni, assumono

dimensioni tali da costituire oggetto d'analisi da parte dell'antropologo Giuseppe

Pitrè.

Il terremoto

di Santa Lucia del 13

dicembre 1990 determinò un lungo periodo di chiusura.

FACCIATA

- Una gradinata a rampa unica di 11 gradini raccorda il piano stradale

con il sagrato su

cui insistono i tre archi del portico o pronao d'accesso

alla basilica. Atri sei gradini attraverso il solo varco centrale permettono

l'accesso al vestibolo,

le arcate minori laterali presentano balaustre in

pietra.

La

suggestiva facciata barocca è opera del netino Vincenzo Sinatra, ripartita

su tre ordini divisi in tre corpi al primo livello, un unico corpo centrale

per i restanti livelli caratterizzati da volumetrie via via decrescenti.

Elaborati cornicioni e marcapiano dalle

ricche modanature separano

i livelli, ringhiere in ferro battuto proteggono i rispettivi camminamenti.

Il

primo ordine è delimitato da paraste angolari curvilinee che raccordano la

controfacciata determinando nell'atrio due

arcate sfalsate laterali con sviluppo ad ogiva. Il corpo centrale, per due

livelli, è ulteriormente arricchito da coppie di colonne binate aggettanti

che contribuiscono ad esaltare la prospettiva convessa di tutta la

struttura. L'arcata centrale poggia su colonne parimenti sormontate da capitelli

corinzi. Il

primo ordine è delimitato da paraste angolari curvilinee che raccordano la

controfacciata determinando nell'atrio due

arcate sfalsate laterali con sviluppo ad ogiva. Il corpo centrale, per due

livelli, è ulteriormente arricchito da coppie di colonne binate aggettanti

che contribuiscono ad esaltare la prospettiva convessa di tutta la

struttura. L'arcata centrale poggia su colonne parimenti sormontate da capitelli

corinzi.

Il

secondo ordine ricalca lo schema del corpo centrale del primo con lesene ai

lati della grande arcata. All'interno della campata è collocato un gruppo

statuario raffigurante un Gesù Cristo con globo

crucigero ritratto in atto

benedicente, ai lati due angeli osannanti. Due grandi volute raccordano il

corpo centrale al livello inferiore conferendo all'insieme slancio e

simmetria, sulle mensole superiori sono collocati vasi fiammati acroteriali.

Disposte simmetricamente su piedistalli otto statue raffiguranti gli Apostoli.

Il

terzo ordine è costituito da un solo corpo centrale abbellito da coppie di

lesene binate e colonne a sostegno dell'arco. L'ambiente interno ha funzioni

di cella o loggia campanaria. Le restanti quattro statue degli apostoli

delimitano l'apertura frontale.

Chiude

la prospettiva una cuspide a bulbo contornata da vasi acroteriali fiammati

con croci sommitali. La superficie esterna del bulbo reca uno stemma

raffigurante una spada che sostiene tre corone sovrapposte simboleggianti

gli ordini feudali: l'ordine demaniale o civico proprio delle città regie,

l'ordine feudale o baronale, l'ordine ecclesiastico.

INTERNO

- Impianto basilicale a tre navate ripartite da pilastri, due absidi

laterali che racchiudono le due navate minori, lungo le pareti e nei vari

ambienti sono addossati undici altari, di cui due ubicati nelle cappelle

laterali. Il valente pittore Giuseppe

Crestadoro tra la fine del

'700 ed i primi anni dell'800, lavorò molto per la commissione del ciclo

pittorico su tela realizzando ben otto quadri autografi o attribuiti, per la

maggior parte collocati ad ornamento degli altari della navata destra.

NAVATA

DESTRA - Prima

campata: fonte

battesimale, alla parete l'olio

su tela raffigurante il Battesimo di Gesù di Giuseppe

Crestadoro.

Seconda

campata: Cappella di San Biagio. Sull'altare il quadro

raffigurante il Martirio di San Biagio.

Terza

campata: Cappella di San Paolo. Sull'altare il quadro

raffigurante il Battesimo di San Paolo.

Pulpito.

Manufatto ligneo realizzato da Giuseppe e Sebastiano Giuliano nel 1833.

Quarta

campata: Cappella di Santa Sofia. Sull'altare un quadro dedicato

a Santa Sofia.

Quinta

campata: Cappella di San Silvestro. Sull'altare marmoreo il

quadro San Silvestro battezza Costantino, opera di Giuseppe

Crestadoro.

NAVATA

SINISTRA - Prima

campata: Cappella delle Anime Purganti. Sull'altare un grande

quadro di Giuseppe

Crestadoro.

Seconda

campata: ingresso laterale sinistro.

Terza

campata: Cappella del Santissimo Crocifisso. Ambiente con altare

marmoreo, completato da un retroaltare lapideo di fattura settecentesca.

Pregiato Crocifisso collocato su tela raffigurante la Beata

Vergine Maria ritratta con Santa

Maria Maddalena e San

Giovanni Evangelista, opera

d'autore ignoto.

Quarta

campata: Cappella della Madonna Addolorata. Altare realizzato

con marmi pregiati da mastro Carmelo Bonaveura di Catania, nel 1778. Le

colonne ed il timpano sono opera del valente artista scalpellino don Antonio

Gibilisco, artista attivo negli anni venti del XX

secolo. Nella nicchia è posta la

statua in cartapesta raffigurante la Madonna Addolorata.

Quinta

campata: Cappella di San Gaetano di Tiene. L'altare di fattura

ottocentesca, ha una particolare struttura architettonica che lo rende

singolare. Le colonne esterne poggiano sul vuoto, vale a dire il

baricentro delle colonne laterali cade al di fuori del ridotto stilobate.

La particolare realizzazione è resa possibile da mensole con volute

orientate verso l'osservatore. L'artificio rende una prospettiva concava di

colonne tortili binate con sviluppo elicoidale alterno, che determina un

altrettanto articolato timpano ad archi

archi spezzati, sovrapposti e simmetrici disposti su due livelli. Il corpo

centrale delimita una stele intermedia arricchita da stemma coronato

disposto su raggiera.

Del manufatto se ne ignora l'autore. Nell'edicola è custodito il dipinto San

Gaetano di Tiene d'autore ignoto.

ABSIDIOLE

- Absidiola

destra: Cappella del Santissimo Sacramento. Ambiente con altare

ligneo del ‘600 e due quadri ovali di Giuseppe

Crestadoro: la Beata

Vergine degli Agonizzanti e l'Assunzione di Maria. Nella

cappella uno stupendo altare ligneo con un elaborato tabernacolo del XVII - XVIII

secolo, la cui base appartiene

all'organo proveniente da una primitiva collocazione fra il primo e secondo

pilastro della navata di sinistra. Nell'ambiente sono custodite le statue

raffiguranti il Cristo Risorto, proveniente dalla chiesa di San

Domenico, e quella della Madonna Bambina, scolpita da Giuseppe

Giuliano.

Absidiola

sinistra: Cappella della Madonna del Rosario e di San

Domenico, sono presenti le statue dei due santi eponimi, completano

l'apparato pittorico due copie della Conversione di San Paolo del

Caravaggio, realizzate e donate dal Liceo Artistico di Palazzolo.

ALTARE

MAGGIORE - Sull'altare

maggiore è posto un Crocifisso del XVI - XVII

secolo. La monumentale

sopraelevazione versus Deum presenta enormi colonne tortili

policrome con rilievi fitomorfi lungo lo sviluppo elicoidale dei fusti, i

possenti manufatti delimitano l'edicola centrale

contenente il quadro raffigurante la Conversione di San Paolo,

dipinto attribuito a Giuseppe

Crestadoro, dietro la tela è

celata la nicchia ove è custodita abitualmente la statua di San

Paolo. Chiude la prospettiva un massiccio architrave ornato

da vasotti fiammati acroteriali che fanno ala all'iscrizione celebrativa

della stele centrale. L'icona è svelata e rimossa dalla custodia abituale

in occasione delle due principali festività dell'apostolo delle genti.

La

statua fu scolpita dal ragusano Vincenzo Lorefice nel 1567. In tutti questi

secoli ha subito diversi interventi di restauro, che ne hanno alterato lo

stile originario. Quando fu consegnata nel XVI

secolo, la statua era dipinta a

tempera e con colori uniformi, turchino la veste e rosso il manto. Nel 1681,

sembra abbia subito un primo restauro, in seguito al terremoto

del 1693 la statua subì

gravi danni, maggiormente al viso, per cui uno statuario di Messina, nel

1695, ne rifece totalmente la testa.

Alle

pareti laterali sopra gli scranni del coro sono

collocati due dipinti, a sinistra il Naufragio di San Paolo a Malta,

a destra la Predicazione di San Paolo.

In

fondo all'abside, una sovrapposizione d'altari lignei: la base appartiene ad

un antico altare, probabilmente del XVI

secolo caratterizzato da archi

gotici sostenuti da colonnine tortili; coevo è il paliotto di damasco. Il

sopraltare appartiene, invece, ad altro altare ligneo barocco del XVII - XVIII

secolo; sopra, la statua della Madonna

del Carmelo, proveniente dalla chiesa di San Domenico.

Il

seggiolone e le quattro sedie presbiterali scolpite dai fratelli Giuliano

nel 1860.

SAGRESTIA E ORGANO - In

sagrestia oltre ad un prezioso cassarizzo scolpito nel 1778

da Giovanni Torrisi di Catania e Gaetano Rametta di Siracusa, vi sono

quattro grandi armadi, a due a due simili, con sedie boffetti,

inginocchiatoi, cassapanche, e quattro portiere che in alto incorniciano

delle pregevoli tele.

L'organo,

in origine sistemato tra il primo e il secondo pilastro della navata

sinistra, negli anni '30 del XX

secolo fu trasferito nella

cantoria.

Le decorazioni e le pitture di questo palco sono attribuibili a Scalia di

Catania.

Le

due bare, quella della reliquia e quella di San Paolo, sono permanentemente

esposte nella chiesa. Della prima non si conosce l'anno di fabbricazione, la

seconda fu realizzata da Giuseppe e Sebastiano Giuliano nel 1899. Nel

1900 fu indorata da Giovanni Tanasi di Ragusa.

Basilica

di San Sebastiano

Con

l’abbassamento del piano antistante e la conseguente, necessaria,

costruzione dell’ampia scalinata, la facciata della Chiesa di San

Sebastiano ha acquistato una monumentalità scenografica che forse non

possedeva nel XVIII secolo, al momento della riedificazione dopo il

terremoto del 1693.

L’originaria

Chiesa di San Sebastiano fu edificata nell’area dell’attuale sito,

probabilmente nella seconda metà del 1400, vicino ad una piccola chiesa

dedicata a San Rocco. Subì degli ampliamenti già nel XVI secolo ed ancora

nella prima metà del ‘600.

Il

terremoto del 1693 la distrusse quasi del tutto; quella che noi oggi vediamo

è appunto la chiesa ricostruita nel primo ventennio del ‘700 e risorta

dalle macerie del terremoto.

Fu

riedificata a tre navate – la prima era ad una sola navata – più grande

ed “imbellita” di prima. Alla monumentale facciata, disegnata dal

mastro-architetto Mario Diamanti, siracusano, si diede inizio, con

l’intaglio dei pezzi necessari, nel 1721.

La

prima pietra fu posta nel 1723; e lo stesso Diamanti, assieme a mastro

Giovan Battista Milito e mastro Giuseppe Buscema scolpirono tutti i pezzi

del primo ordine, portale, colonne, leoni e cornicioni.

FACCIATA

- Una monumentale scalinata

costruita nel 1877 (due rampe per un totale di 25 gradini) raccorda il piano

stradale con il ballatoio - balconata su cui insistono i portali d'accesso

alla basilica. La maestosa facciata barocca, realizzata in pietra

giuggiolona, è ripartita su tre ordini divisi in tre corpi delimitati da

lesene binate, un unico

corpo centrale costituisce il terzo livello. Elaborati cornicioni e marcapiano dalle

ricche modanature separano

i livelli, ringhiere in ferro battuto proteggono i rispettivi camminamenti. FACCIATA

- Una monumentale scalinata

costruita nel 1877 (due rampe per un totale di 25 gradini) raccorda il piano

stradale con il ballatoio - balconata su cui insistono i portali d'accesso

alla basilica. La maestosa facciata barocca, realizzata in pietra

giuggiolona, è ripartita su tre ordini divisi in tre corpi delimitati da

lesene binate, un unico

corpo centrale costituisce il terzo livello. Elaborati cornicioni e marcapiano dalle

ricche modanature separano

i livelli, ringhiere in ferro battuto proteggono i rispettivi camminamenti.

I

portali laterali sono delimitati da colonne scanalate sormontate da capitelli

corinzi sormontati da

timpani sovrapposti ad arco spezzato. Architravi con

decorazioni fitomorfi e testa di putto intermedia ornano la cornice dei due

ingressi. Finestre cieche con cornici mistilinee o occhialoni a cartiglio,

sormontano i varchi d'accesso laterali.

Il

portale centrale presenta una coppia di leoni in pietra bianca scolpiti da Mario

Diamanti, ideatore e realizzatore

dell'intero prospetto, decorazioni in rilievo abbelliscono gli alti plinti delle

colonne binate che presentano la parte inferiore del fusto arabescata.

L'arco a tutto sesto dell'ingresso mostra putti nei pennacchi, architrave con

motivi floreali sormontato da timpani sovrapposti spezzati. Costituisce vano

intermedio la nicchia contenente la statua raffigurante San

Sebastiano Martire.

Il

secondo ordine delimitato da pilastri acroteriali (le statue d'abbellimento

non furono mai realizzate), comprende grandi volute a vela di raccordo, alla

base volute a ricciolo e controvolute. Il corpo centrale è occupato da un

timpano che ricalca lo stile e l'architettura del manufatto simile posto al

primo livello. Nell'edicola è

collocato il quadrante di un orologio elettrico andato a rimpiazzare

l'orologio meccanico installato per la prima volta nel 1885.

Il

terzo ordine è costituito da un solo corpo centrale delimitato da pilastri

acroteriali con cuspidi ad obelisco (piramidali), comprende vele con volute

a ricciolo di raccordo e una monofora intermedia con funzioni di cella o

loggia campanaria.

Chiude

la prospettiva un'incastellatura in ferro battuto posta a quota 42 metri sul

livello della piazza, ove svetta u palieddu, una banderuola

segnavento con foggia di bandiera.

INTERNO

- Impianto a croce

latina ripartito in tre

navate separate da quattro pilastri per lato con semicolonne sorreggenti

cinque arcate. La navata centrale e quella destra si concludono con absidi

circolari. La volta della navata presenta un apparato pittorico con scene

raffiguranti Martirio di San Sebastiano con nugolo di frecce, San

Sebastiano processato da Diocleziano, Gloria Celeste di San

Sebastiano Martire Cristiano. Il perimetro della navata e del presbiterio è

contraddistinto da un elaborato cornicione delimitato

da un'artistica inferriata in ferro battuto smaltato.

NAVATA

DESTRA

Prima

campata: Cappella di Sant'Agata. Sull'altare il dipinto

raffigurante il Martirio di Sant'Agata, tela attribuita a Piero

Quintavalle. L'ambiente insieme

alla corrispettiva cappella della navata di sinistra, fu rifinito nel 1867

con pregiato marmo locale rinvenuto in contrada Purbella.

Seconda

campata: Cappella di San Mauro. Sull'altare il dipinto

raffigurante San Mauro, tela di Giuseppe

Tanasi del 1853.

Terza

campata: Cappella di San Sebastiano. Sull'altare il dipinto

raffigurante San Sebastiano, tela di ignoto autore.

Pulpito.

Quarta

campata: Cappella di San Rocco e San Giacomo. Sull'altare il

dipinto raffigurante San Rocco e San Giacomo, tela di Michele

Di Domenico del 1720.

Quinta

campata: Cappella di San Pietro. Sull'altare il dipinto

raffigurante San Pietro in Vincoli, tela di Marcello

Vieri del 1785.

NAVATA

SINISTRA

Prima

campata: Cappella dei Santi Cosma e Damiano. Sull'altare il

dipinto raffigurante i Santi Cosma e Damiano, tela di Piero

Quintavalle del 1855. Fonte

battesimale di Giovanni

Campisi del 1734.

Seconda

campata: Cappella dell'Addolorata. Sull'altare il dipinto

raffigurante Maria Santissima Addolorata, tela di Saverio

Marchese e Giuseppe

Tanasi del 1864.

Terza

campata: Varco d'ingresso. Porta d'entrata laterale. Sull'altare il dipinto

raffigurante San Sebastiano, tela di Giovanni

Belfiore del 1950,

riproduzione di soggetto de Il

Sodoma.

Quarta

campata: Cappella della Madonna Odigitria. Sull'altare il

dipinto raffigurante la Madonna Odigitria, tela di Saverio

Marchese del 1859. Nella

nicchia, dietro la tela, è conservato un gruppo statuario risalente al

cinquecento raffigurante la Madonna Odigitria eletta nel

1644 Patrona Reale di Palazzolo Acreide. Il gruppo statuario è visibile nel

mese di maggio periodo dei festeggiamenti in onore della Madonna Odigitria.

Quinta

campata: Cappella di Santa Margherita. Sull'altare il dipinto

raffigurante Santa Margherita da Cortona, tela di Vito

D'Anna del 1758.

ABSIDI

- Absidiola

destra: Cappella del Santissimo Crocifisso altrimenti nota

come Cappella di Sant'Anna. Ambiente patrocinato dalla Confraternita

del Santissimo Crocifisso del 1721, commissionata all'architetto

palazzoleze Giuseppe

Ferrara. Altare con colonne

binate e timpano triangolare con angeli sulle cimase, raggiera nella

calotta. Nell'edicola è custodito il Crocifisso, manufatto in

cartapesta, opera di Infantino

Farina del XVII

secolo. Ai lati le allegorie

della Fede a sinistra e la Speranza a

destra, statue in gesso realizzate da Gioacchino Gianforma di Catania nel 1783 - 1784.

Altare

di destra. La nicchia custodisce la statua in cartapesta di San

Sebastiano raffigurato sul globo terracqueo del 1926. Sotto

l'altare sono custodite le seguenti reliquie: San

Sebastiano Martire, Velo

della Madonna, San

Placido Martire, San

Pietro Martire, San

Giosuè, San

Vitale Martire, San

Celso Martire, San

Giuseppe da Copertino, Lignum

Crucis, Santa

Concordia Martire, San

Gaudioso Martire, San

Bernardo da Corleone, Santa

Liberata Martire, San

Francesco d'Assisi, Santa

Margherita da Cortona.

Absidiola

sinistra: Cappella del Sacro Cuore. La sopraelevazione

dell'altare è costituita da una coppia di colonne binate poste in

prospettiva convessa (fusto arabescato nella parte inferiore e scanalato

superiormente), sormontate da capitelli corinzi.

Architrave e timpano

spezzato con parti aggettanti sulle quali gravano volute a ricciolo, sulle cimase sono

collocati putti adoranti, costituisce stele intermedia la riproduzione di

raggiera. Nella nicchia centrale è custodita la statua raffigurante il Sacro

Cuore, manufatto in gesso di ignoto autore.

Arco

presbiteriale sorretto da colonne ioniche binate, gruppi scultorei sul

cornicione e stemma centrale in stucco. Arco

presbiteriale sorretto da colonne ioniche binate, gruppi scultorei sul

cornicione e stemma centrale in stucco.

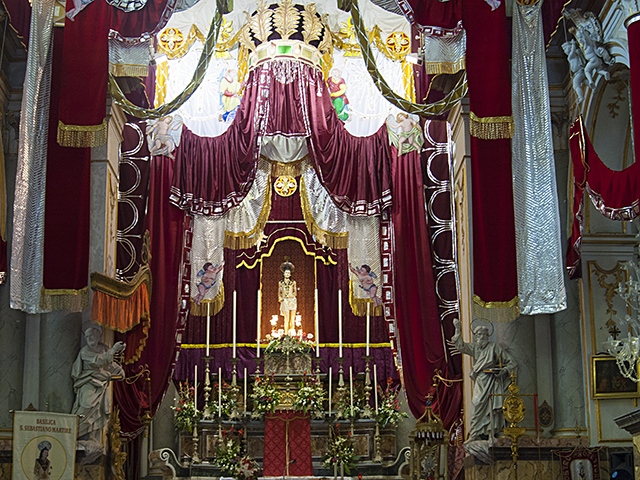

Abside

e altare maggiore: Cappellone di San Sebastiano. Ambiente

delimitato da balustra, alle

estremità sinistra la statua raffigurante l'apostolo San Pietro,

sul lato destro San Paolo, manufatti in gesso, opere di

Gioacchino

Gianforma del 1783 - 1784.

Sui quadroni mistilinei i dipinti raffiguranti Mosè e le Tavole dei

dieci Comandamenti, Giuditta ed Oloferne. Cattedra di ignoto

autore del 1870. Sulla parete di fondo due colonne sorreggono un

camminamento sul cornicione protetto da ringhiera in ferro battuto che si

interrompe ai lati del grande dipinto.

San

Sebastiano, statua lignea di

ignoto autore del 1663. Il simulacro di pregevole fattura è esposto solo

durante i festeggiamenti di gennaio e agosto.

In

tali ricorrenze la fisionomia dell'altare maggiore cambia notevolmente.

Grandi apparati decorativi adornano gli ambienti interni dell'intero

edificio.

Maestosi

baldacchini, frutto di stratificazioni di tessuti, panneggi, paramenti e

arredi liturgici addobbano il presbiterio. Un apparato effimero è

sovrapposto all'area corrispondente al grande dipinto absidale. La pittura

cela la nicchia ove è riposto il simulacro occultandolo alla vista dei

fedeli per lunghi periodi dell'anno, consuetudine molto in voga nelle chiese

delle province sud - orientali dell'Isola.

L'architettura

temporanea riproduce il frontone di un tempio con un'edicola strombata al

centro delimitata da teorie di colonne, all'interno della quale scivola con

opportune guide, l'icona nella funzione denominata Svelata. Con

questa operazione la figura del Santo appare e si mostra ufficialmente ai

fedeli, ai devoti, alla pubblica venerazione dopo

l'operazione di velatura compiuta alla fine dei

festeggiamenti precedenti.

Chiesa

dell'Annunziata

E’

da ritenersi fra le più antiche e più belle chiese di Palazzolo. Edificata

probabilmente nel XIII-XIV sec. fu abbattuta in parte dal terremoto del

1693. La Confraternita dell’Annunziata, in segno della propria vetustà,

occupava il primo posto nelle processioni ufficiali.

Nel

1474 la chiesa si arricchì di un tesoro d’arte. E’ di quest’anno il

contratto stipulato da Juliano Maniuni, rettore della chiesa, con Antonello

da Messina, in cui il più grande pittore siciliano si obbligava a dipingere

su legno il grande quadro dell’Annunciazione. Questo capolavoro è rimasto

nella chiesa fino al 1906, quando, acquistato dalla soprintendenza, con la

motivazione della conservazione e del restauro, fu trasportato a Siracusa.

Oggi il quadro restaurato e riportato su tela si trova esposto nel Museo

Bellomo.

La

chiesa ha una splendida facciata barocca ricostruita dopo il terremoto da un

capomastro architetto locale: Matteo Travisi. Ed il progetto ed il disegno

della facciata è, probabilmente, di Giuseppe Ferrara. Il grande portale è

caratterizzato da quattro colonne tortili, binate, e da una elaborata

trabeazione; il tutto magistralmente intagliato con motivi agresti e festoni

di frutta: uva, melagrane, mele cotogne, pere, fichi ed altro. L’interno

della chiesa, a tre navate, semplice, pulito, luminoso, raffinato, è di

grande suggestione. Le alte arcate della navata centrale sono adornate con

visi e festoni di frutta di bella scultura, mentre prezioso è il cornicione

interno nei suoi diversi elementi decorativi e la volta con leggeri stucchi

settecenteschi.

Nella

navata di destra si trova una statua di Santa Teresa D’Avila scolpita da

Giuseppe Giuliano nella seconda metà dell’800, poi un altare ligneo

settecentesco con il quadro della “Sacra Famiglia”. Dopo la porta

laterale, resti di acquasantiere medioevali, ed un altare ligneo

settecentesco con il bel quadro che rappresenta “Il martirio di Santo

Stefano”.

In

fondo un altare ligneo barocco con un bel quadro della “Madonna del

Carmelo” dipinto da Marcello Vieri nel 1785. Nel transetto una splendida

statua della Madonna del Carmelo, molto venerata in questa chiesa, scolpita

nell’anno 1700; fu indorata verso la metà dell’800 da Cesare

Cappellani, ottimo indoratore e buon artista palazzolese.

L’altare

maggiore è l’altro capolavoro che la chiesa possiede. E’ un altare con

preziosi intarsi marmorei colorati raffiguranti uccelli e delicati motivi

floreali. Le decorazioni, la finezza della esecuzione ed i vari colori dei

marmi sono di una armonia compositiva e cromatica senza pari. Un grande,

quanto raffinato, tabernacolo scolpito nel marmo e caratterizzato da una

miriade di colonnine sormontate da deliziose testine di putti si erge

maestoso sull’altare.

Un

complesso di grande bellezza. In alto, dietro l’altare, una grande tela

rappresentante l’ “Annunciazione” dipinta da Paolo Tanasi nel 1827. Di

ottima fattura la credenza del XVIII sec. così come le belle sedie

presbiteriali del 1865. A chiudere la navata di sinistra si trova un altare

ligneo settecentesco con un bel quadro di “S. Francesco di Paola”

dipinto da Paolo Tanasi nel 1827. Accanto una statua lignea di “S.

Francesco di Paola” scolpita nel 1858 da Cesare Cappellani. Completano la

navata da sinistra tre altari lignei del XVIII sec. con altrettante tele di

autori ignoti: una “Crocifissione con S. Giovanni Battista e S. Paolo”,

“Sant’Apollonia e Santa Caterina, S. Sebastiano”.

Altri

edifici religiosi

La

Chiesa

del Convento è di costruzione recente, annesso alla chiesa è il Convento

dei Padri Cappuccini.

La

Chiesa

di S. Antonio Abate progettata inizialmente a tre navate a croce latina, non

è mai stata completata. Il culto preminente è verso

la Madonna Addolorata.

La

Chiesa

dell'Annunziata è la più antica di Palazzolo A. Ricostruita dopo il

terremoto, ebbe un'impostazione più maestosa, a tre navate. Tre sono i

capolavori d'indiscusso pregio artistico: l'altare di marmo intarsiato con

marmi di diversi colori, rappresentanti l'allegoria della primavera; il

portale della facciata risalente al '700 è di intonazione barocca e

spagnoleggiante; il quadro dell'Annunciazione di Antonello da Messina, oggi

esposto al Museo Bellomo di Siracusa.

La

Chiesa

di S. Michele, semplice nel suo insieme, presenta all'interno colonne in

stile corinzio. La facciata è movimentata da un portale centrale con

colonne anch'esse corinzie.

La

Chiesa

di S. Paolo nasce sulla vecchia Chiesa di S. Sofia. L'imponente facciata in

stile barocco, forse opera di Vincenzo Sinatra (architetto attivo

soprattutto a Noto), è a tre ordini scanditi da archi a tutto sesto e

colonne con capitelli corinzi. L'ultimo livello si eleva in una torre

campanaria correndo via dell'Annunziata, si raggiunge l'omonima chiesa. La

facciata, incompiuta, è arricchita da un notevole portale incorniciato da

colonne tortili.

La

Chiesa

di S. Nicolò è

la Chiesa Madre, è a croce latina con cupola nel transetto, l'interno è a

tre navate e la trabeazione del cornicione presenta una ricca decorazione

barocca. La facciata, rifatta nel 1893, presenta qualche motivo

architettonico classicheggiante.

La

Chiesa

dell'Immacolata ad una navata, è semplice nella sua struttura. All'interno

si può ammirare la pregevole statua della "Madonna col Bambino"

di Francesco Laurana.

Teatro

di Akrai

È

sovente attribuito a Gerone

II, ma la sua datazione oscilla

tra III

secolo a.C. e II

secolo a.C..

Il

teatro subì delle modifiche durante l'epoca romana: venne edificata una

scena più avanzata, venne ridotto lo spazio già angusto dedicato

all'orchestra, si elevò la scena a circa m 1.20 e la si estese fino al muro

di fondo dalla scena greca. In questo periodo venne ingentilito il

chioschetto attiguo e si pavimentò l'orchestra con rivestimenti levigati

anche in situ.

Sotto

la dominazione bizantina, l'edificio venne utilizzato come basamento per

l'edificazione di una struttura per la lavorazione del grano: fu riportato

in superficie dal barone Gabriele

Iudica nel 1824.

Il

teatro, diversamente da quello

di Siracusa, non è stato scavato

nella roccia per asportazione ma è stato invece adagiato su un preesistente

pendio naturale, posto a sud del teatro. La cavea è composta da nove

settori, divisi da otto scalinate: Gabriele Iudica ipotizzò la presenza di

sole dodici file di sedili, ma non si può escludere fossero di più nella

parte centrale. I sedili laterali sono addossati ai muri; ogni gradino è

alto 27 centimetri e largo 74 cm.

Al

centro si sviluppa l'orchestra, contraddistinta dalla caratteristica forma

semi-circolare: quest'ultima consente una maggior vicinanza della scena al

pubblico. Il basamento del proscenio era costituito da grossi blocchi di

pietra, che avevano lo scopo di sostenere gli elementi superiori del

loggiato composto probabilmente da otto colonne o da otto pilastri. La

scena, non molto ampia e realizzata in legno, aveva una profondità di tre

metri ed era chiusa da un muro.

Data

questa descrizione, ci si accorge di come il complesso apparisse asimmetrico

e di piccole dimensioni: questo era dovuto allo svilupparsi dell'edificio in

un tessuto urbano già saturo.

Il

teatro è direttamente collegato tramite una galleria all'agorà della

città e al bouleuterion:

non si conoscono le motivazioni che spinsero a una simile scelta.

Il

teatro è dal 1991 sede delle rappresentazioni Festival Internazionale del

Teatro Classico dei Giovani organizzato dall'Istituto

nazionale del dramma antico.

I

Santoni

Si

tratta di un complesso di figurazioni relative ad uno dei culti più

misteriosi dell'antichità: il culto della Magna

Mater. Il sito, nonostante il

deplorevole stato di conservazione, è unico al mondo per la grandezza e per

la completezza delle rappresentazioni ed è considerato il principale centro

del culto della Dea Cibele in

Sicilia.

Il

colle su cui fu fondata la colonia siracusana di Akrai fu sede di abitazione

umana fin da epoca molto antica. Sul suo pendio settentrionale si apre,

infatti, un riparo sotto la roccia che ha fornito al Museo di Siracusa

un'abbondante industria litica che mostra, nel suo complesso, tutti i

caratteri di quel paleolitico superiore che è, ad oggi, la più antica

civiltà sicuramente identificata nell'isola.

Tucidide riporta

che Akrai fu fondata nel 664 a.C.- 665 a.C. dai siracusani su un altipiano

delimitato da margini scoscesi e da quattro corsi d'acqua, dal quale si

dominavano tutte le vie di accesso. La città fu la fortezza che garantì a

Siracusa le libere comunicazioni con le città greche della costa

meridionale della Sicilia e con le città sicule dell'interno.

Nel

corso del IV e V

secolo Akrai si affermò

come il più importante centro cristiano della Sicilia orientale dopo

Siracusa, come attestano le molte e vaste catacombe.

Non

è noto quando la città abbia cessato di esistere, lo storico Michele

Amari ipotizzò la sua

distruzione nel corso della conquista

islamica della Sicilia dell'827.

La

medievale Palazzolo Acreide, sorta in prossimità dell'antica Akrai, è

citata per la prima volta nella geografia di Edrisi.

Il

grande complesso di sculture rupestri ubicato lungo il lato meridionale del

colle Orbo si svolge su un costone roccioso affacciato su un sentiero alle

cui estremità si aprono due spianate semi-circolari. Nelle due spianate e

lungo il sentiero sono visibili delle pietre circolari, verosimilmente

basamenti di altari.

Le

sculture sono racchiuse in dodici ampie nicchie scavate nella roccia, undici

poste sullo stesso livello e una posta su un livello più basso. Ulteriori

nicchie più piccole, prive di immagini, completano la struttura che

presenta un impianto architettonico regolare il cui carattere unitario ha

consentito di identificare il luogo come un santuario e non come un

aggregato di rilievi aventi carattere votivo. Il ritrovamento di lucerne,

olle e piccole patere ha consentito, inoltre, di identificare il sito come

sede di culto.

In

dieci delle nicchie è riprodotta l'immagine della dea assisa in trono di

prospetto circondata da altre figure. In uno solo dei rilievi la dea è

raffigurata in piedi, a grandezza naturale.

L'identificazione

della dea raffigurata nelle nicchie con Cibele è derivata dal raffronto con

l'iconografia con cui essa era rappresentata nel mondo greco e, in

particolare, ad Atene.

La dea è raffigurata con il chitone pieghettato e l'himaton ricadente dalla

spalla sinistra e raccolto sulle ginocchia. I capelli sono acconciati nella

forma cosiddetta “a melone” con due lunghi riccioli che scendono sulle

spalle e, sul capo, è posto il modio.

Ai suoi lati, in basso, sono presenti due leoni in posizione araldica. L'identificazione

della dea raffigurata nelle nicchie con Cibele è derivata dal raffronto con

l'iconografia con cui essa era rappresentata nel mondo greco e, in

particolare, ad Atene.

La dea è raffigurata con il chitone pieghettato e l'himaton ricadente dalla

spalla sinistra e raccolto sulle ginocchia. I capelli sono acconciati nella

forma cosiddetta “a melone” con due lunghi riccioli che scendono sulle

spalle e, sul capo, è posto il modio.

Ai suoi lati, in basso, sono presenti due leoni in posizione araldica.

In

alcune figurazioni sono chiaramente visibili la patera nella mano destra

posata sul sedile e il timpano nella sinistra, nelle altre, ragioni di

verosimiglianza e tenui tracce sui rilievi sfigurati possono farcene

ragionevolmente presumere la presenza.

La

posizione della dea raffigurata nelle nicchie ripropone due modelli

iconografici: quello della dea seduta in trono, spesso all'interno di un

naiskos, caratteristica del contesto nord-ionico ed eolico meridionale e

quello della dea con la figura in piedi caratteristica del contesto sud

ionico.

Tra

le figure minori raffigurate accanto alla dea Cibele in almeno cinque

nicchie (nelle altre non è possibile, per le scarse condizioni di

conservazione, escludere l'originaria presenza di figure minori) sono stati

identificati Hermes, Attis, Hecate,

i Dioscuri,

i Galli e

i Coribanti.

In

merito alla figura principale rappresentata all'interno della dodicesima

nicchia, quella posta nel livello più basso, sono state formulate, finora,

solo delle ipotesi che tendono, comunque, ad escludere che si tratti di

Cibele per via della foggia dell'abito, una corta tunica che lascia scoperte

le ginocchia che non trova alcun riscontro nell'iconografia della dea.

Come

si è detto, oltre a Cibele, nei rilievi sono raffigurati alcuni personaggi

nel cui rapporto con la dea sono riconoscibili tre schemi iconografici

riconducibili a precisi motivi religiosi che si ritrovano in monumenti di età

ellenistica e romana.

Il

primo schema è costituito dal riferimento, insieme mitico e rituale, ai

Galli, sacerdoti della Dea e ai Coribanti, suoi mitici accompagnatori,

raffigurati come due piccole figure che in cinque rilievi appaiono alla

destra e alla sinistra del capo di Cibele. Essi indossano una tunica, spesso

un mantello, un berretto frigio e portano, come attributi, un timpano nella

sinistra e un'asta nella destra.

L'associazione

di tre personaggi divini: Cibele, Ermes e Attis riconoscibile nel II rilievo

acerense, costituisce il secondo schema iconografico riscontrato in altre

raffigurazioni greche. In questo rilievo, il maggiore di tutto il complesso,

Cibele è raffigurata in una posizione insolita, in piedi con le braccia

allargate e le mani appoggiate, in gesto protettivo, sul capo di Hermes a

destra e di Attis a sinistra. Il primo è riconoscibile per il caduceo,

il secondo per il pedum

pastorale e per la tipica

posizione incrociata delle gambe.

Sempre

nel secondo rilievo, alla destra di Attis è raffigurato un personaggio

femminile di cui sono riconoscibili con sicurezza solo i contorni e parti di

una tunica panneggiata. Il movimento in avanti del piede destro e la

presenza, nella mano sinistra di un oggetto che somiglia ad una lunga torcia

hanno portato ad identificare il personaggio con Hecate dadofora. Si delinea

così un terzo schema iconografico riconducibile al motivo religioso di

un'ulteriore triade divina Cibele, Hermes ed Hecate di cui si ha riscontro

in una serie di monumenti di età ellenistica e romana.

Nel

secondo rilievo è, inoltre, presente un ulteriore elemento degno di nota:

due personaggi che incedono su due grandi cavalli nei quali sono stati

riconosciuti i Dioscuri. Anche di quest'ultimo schema iconografico che

associa i Dioscuri alla grande dea dei misteri esistono riscontri in fonti

epigrafiche e monumentali.

Il

santuario rupestre di Akrai offre, quindi, nella ricchezza e nella

complessità delle sue raffigurazioni, una sorta di sintesi delle

iconografie e delle dottrine teologiche connesse al culto metroaco.

La

singolarità del monumento acerense risiede proprio in questa contemporanea

presenza, attorno alla dea, di personaggi che molteplici fonti letterarie,

epigrafiche e monumentali indicano essere ad essa connessi, ma secondo

formule distinte e, in nessun altro caso noto, in un'unica composizione.

Sulla

base di un giudizio sullo stile delle sculture e dei reperti archeologici

emersi nell'area, il santuario è stato datato dagli studiosi intorno al

IV-III secolo a.C., in piena età

ellenistica.

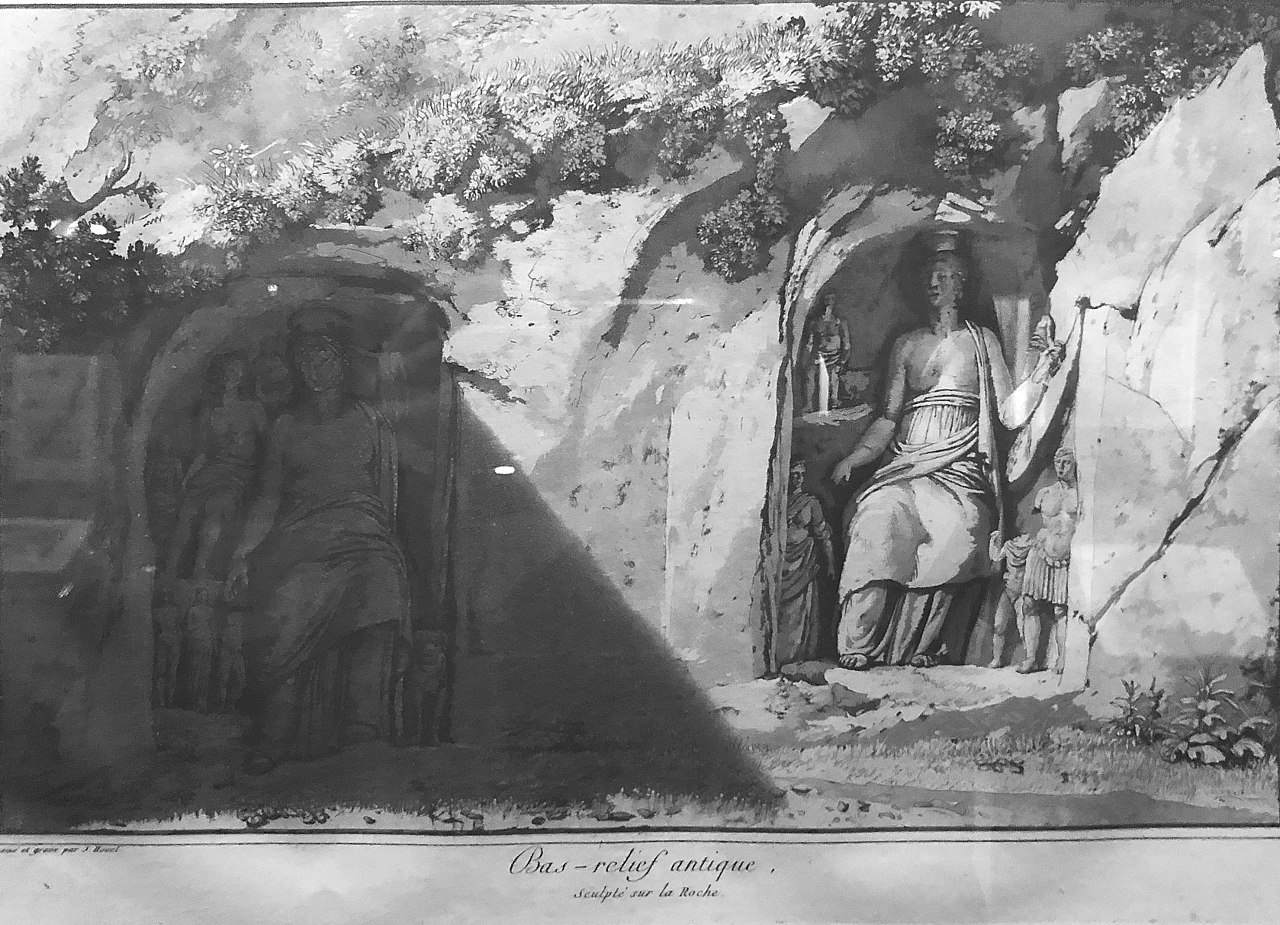

I

Santoni furono per la prima volta nominati nel XVIII secolo da Ignazio

Paternò principe di Biscari nel

libro Viaggio per tutte le antichità della Sicilia e dal pittore

francese Jean

Houel che ne diede una

descrizione artistica corredata da tavole pittoriche di gusto

classicheggiante.

I

disegni di Houel, seppur ricchi di fascino, non sono fedeli alle

raffigurazioni originali e, insieme all'interpretazione di sculture

funerarie data dall'autore, hanno contribuito a determinare le errate

conclusioni di alcuni studiosi successivi. Ad esempio nella figura 2 è

possibile osservare come, nel disegno di Houel, i leoni al fianco della Dea

sono raffigurati come cani.

L'indagine

scientifica di scavo iniziò nel XIX sec ad opera del barone Gabriele

Iudica, custode reale delle

antichità della Valle di Noto che,

ricercando le tombe ipotizzate da Houel, portò alla luce altri gruppi

scultorei, un lastricato e oggetti quali lucere, olle e piccole patere. Lo

Iudica condivise l'interpretazione di Houel che considerava le sculture

espressione di pratiche funerarie.

Nel

1840 Domenico

Lo Faso, Duca di Serradifalco pubblicò

la descrizione del sito corredata da alcuni disegni di Francesco

Saverio Cavallari e,

basandosi sul riferimento funerario delle sculture ventilato da Houel e

dallo Iudica, ipotizzò l'identificazione del personaggio principale con

Iside Persefone. La sua tesi fu condivisa nel secolo successivo dall'Orsi e

dal Pace che

ravvisarono nel complesso scultoreo le immagini Demetra e Core Persefone,

due divinità siciliote per eccellenza.

L'autorevolezza

dei due studiosi ha, per lungo tempo, fatto passare in secondo piano le

argomentazioni di Alexander

Conze che, nel 1880,

basandosi sui disegni del Cavallari, colse per primo le analogie tra le

raffigurazioni acerensi e quelle anatoliche e greche della Dea Cibele.

Nel

1953, con gli Scavi della Soprintendenza alle Antichità furono eseguiti

precisi disegni delle sculture da Rosario

Carta e, delle fotografie

che furono pubblicati dal Prof. Luigi

Bernabò Brea in un volume

che ha operato una prezioso lavoro di raccolta di elementi di valutazione e

di ricostruzione scientifica che ha consentito di inserire il santuario

metroaco di Akrai nel più ampio contesto della diffusione del culto di

Cibele nel mondo greco romano.

Il

riconoscimento della struttura unitaria che caratterizza il sito si deve,

infine, all'approfondita indagine svolta dalla prof. Giulia Sfameni Gasparro

Gasparro che, attraverso il confronto con un'ampia serie di documenti

riconducibili al contesto religioso e storico nel quale il santuario si

inserisce, ha consentito di ricostruire, per quanto possibile stante lo

stato di degrado del complesso, il significato delle raffigurazioni del

santuario rupestre di Akrai. nella monografia I culti orientali in

Sicilia.

Contigue al

teatro, due latomie (cave) di epoca greca, sono state trasformate dai

cristiani in catacombe ed in abitazioni. In quella denominata Intagliatella,

più stretta, si può distinguere all'inizio, sulla destra, un bassorilievo

raffigurante un eroe che partecipa ad un banchetto (sulla destra) e che

effettua un sacrificio (a sinistra). Vicino alla recinzione, gli scavi hanno

riportato alla luce dei quartieri abitati ed una costruzione circolare,

probabilmente un tempio di epoca romana.

Ai

piedi del colle una serie di bassorilievi scolpiti nel calcare documenta il

culto degli acrensi nei confronti della dea Cibele o Magna Mater,

riconoscibile per il timpano, il Modio e i leoni. I rilievi risalenti alla

metà del III sec. a.C. scoperti anch'essi dal barone Judica (nel 1809)),

sono 12 e nel gergo locale vengono denominati "Santoni".

Scolpiti

su una parete che si estende per circa 30 metri, sono di fattura rozza ma

testimoni di valore storico e religioso. La necropoli della pineta occupa la

sommità pianeggiante di detta contrada, ed è visibile dalla strada

panoramica.

E'

possibile percorrere la strada che costeggia la zona archeologica che offre

belle viste sulla vallata circostante e permette di rendersi conto della

posizione di dominio e controllo della città antica, nata come avamposto

difensivo di Siracusa.

|