|

DAL

2016

SITO

PATRIMONIO

IN

PERICOLO

-

Seconda

guerra

civile

in

Libia,

presenza

di

gruppi

armati,

danni

esistenti

e

probabili

futuri

danneggiamenti.

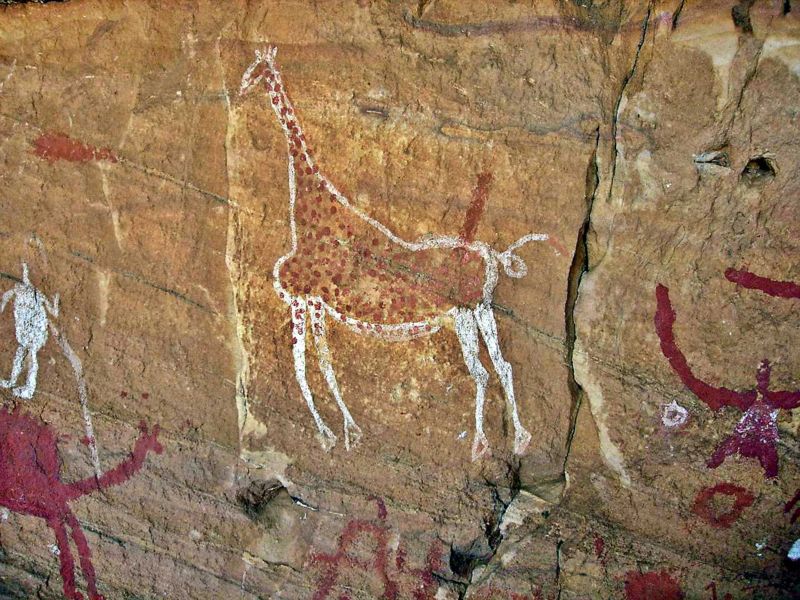

Al

confine

con

Tassili

N'Ajjer

in

Algeria,

si

erge

il

Tadrart

Acacus,

massiccio

roccioso

che

racchiude

migliaia

di

pitture

rupestri

in

stili

molto

diversi,

datate

tra

il

12.000

a.C.

e

il

100

d.C.

Tali

pitture

testimoniano

i

netti

cambiamenti

della

fauna

e

della

flora

e

i

diversi

stili

di

vita

delle

popolazioni

che

si

succedettero

in

questa

regione

del

Sahara.

Sulla

parete

di

roccia

basaltica

levigata

dal

vento,

generazioni

di

tuareg

e

nomadi

del

deserto,

hanno

lasciato

messaggi

alle

carovane

che

sarebbero

passate

di

lì

dopo

di

loro.

Alcuni

di

essi

sono

disegnati

con

il

gesso,

altri

incisi

con

un

punteruolo.

Alcuni,

forse,

hanno

pochi

giorni,

altri

sono

vecchi

di

secoli.

Ma

tutti

sembrano

segni

remoti,

tracciati

in

lingua

tuareg.

Il

Tadrart

Acacus

è

solo

il

prologo

di

una

storia

che

ha

più

di

10.000

anni,

narrata

dagli

innumerevoli

siti

ricchi

di

pitture

e

incisioni

rupestri,

che

si

estende

per

250

chilometri

nella

regione

sud-occidentale

della

Libia,

fino

al

confine

con

l'Algeria.

Paradossalmente,

le

tracce

più

recenti

appaiono

anche

le

più

rozze,

come

se

nel

tempo

il

senso

artistico

si

fosse

involuto

di

pari

passo

con

i

mutamenti

climatici

nella

regione.

Oltre

ai

geroglifici

tifinagh,

le

pitture

e

le

incisioni

più

recenti

risalgono

a

2000-3000

anni

fa,

ovvero

a

un

periodo

che

gli

studiosi

hanno

denominato

"camelino"

a

causa

della

preponderanza

dei

dromedari

tra

i

soggetti

ritratti.

All'epoca

quell'area del

Sahara

doveva

essere

grossomodo

come

oggi:

un

labirinto

di

rocce

nere,

solcato

da

profonde

valli

di

sabbia

dove,

nonostante

la

bellezza

del

paesaggio,

era

arduo

vivere.

Nel periodo precedente, tra i

3000

e

i

4000

anni

fa,

la

desertificazione

era

già

in

fase

avanzata,

ma

nell'Acacus

sopravvivevano

ancora

vaste

oasi

e

le

distanze

tra

l'una

e

l'altra

potevano

essere

coperte

dai

cavalli.

In

quell'epoca,

chiamata

"cavallino",

gli

uomini

disegnavano

e

incidevano

con

maestria

quadrupedi

e

figure

umane,

spesso

impettite

su

strani

carri.

Ancora

prima,

tra

gli

8000

e

i

4000

anni

fa,

la

civiltà

sahariana

era

pastorale

e

parzialmente

sedentaria.

I disegni realizzati in questo

lasso

di

tempo

-

incisi

con

la

tecnica

della

martellatura

o

dipinti

con

ocra

rossa,

ossido

di

ferro

e

altre

sostanze

minerali

fissate

con

albume

e

urina

-

ritraggono

mandrie

di

bovini

e

scene

umane

corali

che

testimoniano

una

società

organizzata

e

un

relativo

benessere,

seppur

primitivo,

che

aveva

favorito

l'espressione

artistica.

Uno

dei

siti

rupestri

più

stupefacenti

della

prima

età

pastorale

è

il

Wan

Amil,

nel

sud

dell'Acacus.

Vi

è

descritta,

con

un'accurata

scelta

cromatica,

la

battaglia

tra

due

fazioni

contrassegnate

da

copricapi

rossi

e

gialli.

Accanto,

come

in

un

racconto

a

fumetti,

vi

è

una

scena

che

è

stata

interpretata

come

un

matrimonio,

celebrato

per

sancire

la

pace.

Ma

è

nella

fase

ancora

più

primitiva,

quella

detta

"delle

teste

rotonde"

(9000-8000

anni

fa)

che

la

civiltà

sahariana

ha

lasciato

le

più

interessanti

e

"magiche"

tracce

di

sé.

Era,

questo,

il

tempo

in

cui

l'uomo

prese

coscienza

della

sua

forza

rispetto

agli

altri

esseri

viventi

e

concepì

l'idea

del

divino:

hanno

infatti

una

valenza

sacra

le

grandi

figure

antropomorfe

che

si

trovano,

per

esempio,

negli

anfratti

di

Wan

Tabu

e

Wan

Amillal.

Diecimila

anni

fa,

infine,

il

Sahara

era

verde

e

popolato

da

mammiferi

come

giraffe,

elefanti,

grandi

predatori

e,

soprattutto,

bufali

della

specie

estinta

Bubalus

antiquus,

soggetto

dominante

delle

pitture

più

antiche.

Sebbene

già

descritta

da

Erodoto

nel

V

secolo

a.C,

l'arte

rupestre

sahariana

è

rimasta

praticamente

sconosciuta

fino

a

metà

dell'Ottocento,

quando,

grazie

all'esploratore

tedesco

Heinrich

Barth,

prese

il

via

un'opera

di

studio

e

catalogazione

che

continua

ancora

oggi.

E

che

è

stata

portata

avanti

in

modo

ampio

e

sistematico

dallo

studioso

italiano

Fabrizio

Mori.

Ad

oltre

un

secolo

dalle

prime

segnalazioni

di

incisioni

preistoriche

ad

opera

del

viaggiatore

tedesco

Heinrich

Bart

(1856),

le

manifestazioni

artistiche

del

Fezzan

sono

universalmente

riconosciute

come

uno

dei

patrimoni

culturali

dell’umanità.

È

dal

1985

che

le

montagne

del

Tadrart

Acacus

sono

infatti

inserite

nella

“World

Heritage

List”

dell’Unesco,

fatto

che

le

conferisce

status

particolare,

sia

per

le

possibili

modalità

di

utilizzo

e

gestione,

che

per

quelle

di

tutela

e

salvaguardia.

Fu

Paolo

Graziosi,

alla

fine

degli

anni

’30,

a

studiare

per

la

prima

volta

ed

in

maniera

sistematica

i

graffiti

del

Fezzan,

fornendone

le

prime

indicazioni

interpretative.

Vennero

costruite

allora

le

prime

griglie

cronologiche,

ed

abbozzati

i

confronti

tra

il

Sahara

e

le

regioni

limitrofe,

dalla

Valle

del

Nilo

alla

costa

del

Mediterraneo.

Alcuni

anni

dopo,

nel

1955,

fu

Fabrizio

Mori

ad

attrezzare

una

piccola

spedizione

per

visitare

l’interno

dell’Acacus,

fino

ad

allora

pressoché

ignorato

dalle

ricerche

precedenti,

e

documenta

le

stupefacenti

pitture

dello

Wadi

Teshuinat.

Il

Tadrart

Acacus

e

il

Messak

Settafet

sono

punteggiati

da

migliaia

di

graffiti,

eseguiti

con

tecniche

e

caratteristiche

tematiche

differenti,

la

cui

antichità

è

vivacemente

dibattuta.

Da

un

lato

è

ampiamente

sostenuta

l’ipotesi

di

associare

tali

rappresentazioni

alle

prime

comunità

di

cacciatori-raccoglitori

dell’antico

Olocene,

databili

a

circa

10.000

anni

fa,

a

definire

quindi

una

sorta

di

cronologia

‘lunga’.

Altri

ricercatori,

perlopiù

di

scuola

francese,

ritengono

che

tutta

l’arte

rupestre

sahariana

sia

il

prodotto

di

pastori

neolitici,

a

cominciare

da

circa

7000

anni

fa,

quindi

sostanzialmente

più

‘corta’.

I

graffiti

più

antichi

sono

il

prodotto

di

quei

cacciatori

specializzati

che

popolavano

le

montagne

e

le

aree

pianeggianti

della

Libia

meridionale.

All’inizio

dell’Olocene,

circa

10.000

anni

fa,

queste

regioni

erano

più

ricche

di

vegetazione

e

frequentate

da

una

fauna

oggi

scomparsa.

L’arte

di

questi

antichi

cacciatori

sceglie

soggetti

imponenti,

e

quindi

probabilmente

più

prestigiosi,

come

il

Bubalus

antiquus,

un

enorme

bovino

selvatico,

estinto

in

epoca

arcaica:

è

proprio

questo

animale,

le

cui

spettacolari

rappresentazioni

del

Messak

Settafet

raggiungono

stupefacente

vigore

e

bellezza,

che

segna

la

‘corrente

stilistica’,

definita

della

‘Grande

Fauna

Selvaggia’

o

‘Bubalina’.

Questi

graffiti

sono

eseguiti

con

stile

naturalistico,

vigoroso.

Il

segno

è

profondo,

spesso

eseguito

con

tecniche

diverse

–

martellatura

o

levigatura

–

e

i

soggetti

rappresentati

sono

esclusivamente

animali

selvatici.

È

questa

la

ragione

principale

che

ha

fatto

ipotizzare

una

loro

maggiore

antichità

rispetto

alle

imponenti

mandrie

di

buoi

che

caratterizzeranno

il

periodo

neolitico

pastorale.

Le

aree

con

maggiore

concentrazione

sono

gli

uidian

del

Messak

Settafet,

in

particolare

Wadi

In

Elobu,

Wadi

Tilizagen,

Wadi

Alamasse,

solo

per

citarne

alcuni.

Ma

anche

l’Acacus,

specie

nelle

sue

porzioni

più

interne,

vede

rappresentate

alcune

eccezionali

opere.

Probabilmente

già

intorno

a

8500

anni

da

oggi,

il

Sahara

centrale

assiste

alla

fioritura

di

un’arte

pittorica,

spettacolare

per

temi

ed

esecuzione,

caratterizzata

dalla

presenza

di

figurazione

antropomorfe,

con

teste

tondeggianti

o

discoidi

prive

di

ogni

carattere

somatico

del

volto:

fu

proprio

questa

caratteristica,

ubiqua

nel

Sahara,

a

suggerire

a

Henri

Lhote

il

termine

‘Teste

Rotonde’.

La

distribuzione

di

questa

corrente

artistica

sembra

limitata

a

parte

dei

massicci

sahariani

–

Tassili-n-Ajjer,

Acacus,

Ennedi

–

ma

distribuita

su

un

arco

cronologico

assai

ampio,

probabilmente

più

di

due

millenni.

Le

pitture

delle

‘Teste

Rotonde’

sono

assai

diversificate,

e

possono

variare

da

figurazioni

antropomorfe

semplificate,

monocromatiche,

a

composizioni

policrome

anche

di

dimensioni

notevolissime.

Il

quadro

è

arricchito

dalla

rappresentazione

di

animali

selvatici,

perlopiù

antilopi

e

mufloni,

dalla

presenza

di

scene

di

carattere

rituale,

da

elementi

enigmatici

e

di

difficile

lettura.

La

grandezza

artistica

della

fase

delle

‘Teste

Rotonde’

sta

certamente

nello

straordinario

fascino

evocativo

che

esse

emanano:

alcune

rappresentazioni

antropomorfe,

come

gli

individui

di

Grub,

o

Afozzigiar,

nella

loro

apparente

immobilità

e

nella

scomposizione

formale

di

alcuni

elementi

manifestano

davvero

una

‘modernità’

spettacolare.

Il

mondo

delle

‘Teste

Rotonde’,

rappresentato

cosi

come

possiamo

oggi

vedere

nei

ripari

di

Grub,

Anshalt,

Uan

Afuda,

Afozzigiar,

testimonia

una

notevole

ricchezza

culturale,

un

universo

permeato

di

aspetti

simbolici,

riti

di

iniziazione,

scene

di

danza,

in

cui

donne

e

uomini,

talora

con

maschere

o

con

oggetti

tra

le

mani,

scelgono

e

disegnano

il

loro

modo

di

concepire

il

mondo.

Intorno

ai

7000

anni

fa,

tutto

il

Sahara

è

come

accarezzato

da

un

incredibile

movimento

culturale,

di

stupefacente

ricchezza

e

potenza

artistica.

È

la

fase

‘Pastorale’,

detta

anche

‘Bovidiana’.

Migliaia

di

pitture

e

graffiti

decorano

ed

incidono

blocchi

di

pietra,

pareti

rocciose,

lastre

isolate.

Il

paesaggio

umano

ed

archeologico

muta

incessantemente,

e

il

Sahara

centrale

diviene,

proprio

in

questo

periodo,

il

luogo

al

mondo

forse

con

la

massima

concentrazione

di

arte

preistorica.

Camminare

lungo

gli

uidian

dell’Acacus

e

del

Messak

Settafet

è

davvero

come

passeggiare

in

una

galleria

d’arte

all’aperto,

con

straordinarie

scene

di

vita

quotidiana,

come

la

costruzione

di

accampamenti,

le

operazioni

di

mungitura,

gli

scambi

di

oggetti.

È

un’arte

narrativa,

naturalistica,

vivida.

Il

centro

dell’universo

è

divenuto

il

bestiame:

mandrie

di

grandi

bovini

pezzati

si

muovono

lungo

le

pareti

di

Uan

Tabu,

Tagg-n-Tort,

Teshuinat.

Sono

animali

dipinti

con

grandissima

accuratezza

:

qui

le

corna

assumono

grande

rilievo

figurativo,

e

simbolico,

e

vengono

raffigurate

scene

di

attività

sia

lavorativa

che

sociale.

L’arte

pastorale,

nelle

sue

differenti

articolazioni

stilistiche

e

formali,

abbraccia

un

lungo

intervallo

cronologico,

più

di

tremila

anni,

e

quest’impressionante

documentazione

sembra

sottolinearne

i

cambiamenti,

le

modifiche,

le

popolazioni,

quasi

i

‘volti’

degli

attori

protagonisti.

È

con

questa

fase

stilistica,

infatti,

che

i

caratteri

somatici,

le

‘razze’,

cominciano

ad

avere

una

vera

rappresentazione

formale:

la

rappresentazione

del

corpo,

i

tratti

del

viso,

le

acconciature

dei

capelli,

i

vestiti,

sono

solo

alcuni

degli

elementi

che

lasciano

ipotizzare

contatti

regionali,

movimenti

popolazionistici,

integrazioni

culturali:

i

pastori

mediterranidi

di

Uan

Amil,

o

le

figure

nilo-camitiche

di

Ti-n-Lalan

rappresentano

forse

davvero

aree

diverse

di

provenienza

e

differenti

caratterizzazioni

culturali

Il

periodo

pastorale,

lungo

e

punteggiato

da

importanti

discontinuità,

appare

come

il

frutto

di

processi

complessi,

in

cui

confluiscono

tradizioni

differenti.

L’arte

pastorale

dell’Acacus

e

del

Messak

ha

al

proprio

centro

il

bovino,

vero

centro

ideologico

dei

pastori

preistorici.

L’importanza

che

il

bestiame

ha

in

queste

società

è

osservabile

in

altre

forme

del

mondo

simbolico

e

rituale,

rappresentato

dal

sacrificio

di

animali

attraverso

riti

specifici,

che

culminano

nel

seppellimento

votivo

di

parti

dell’animale,

talora

corredate

da

vasi

di

ceramica. L’importanza

che

il

bestiame

ha

in

queste

società

è

osservabile

in

altre

forme

del

mondo

simbolico

e

rituale,

rappresentato

dal

sacrificio

di

animali

attraverso

riti

specifici,

che

culminano

nel

seppellimento

votivo

di

parti

dell’animale,

talora

corredate

da

vasi

di

ceramica.

Il

Messak

Settafet

ha

restituito

elementi

spettacolari:

lungo

le

pareti

degli

uidian

sono

graffite

scene

di

uccisione

dell’animale,

raffigurato

con

le

zampe

drammaticamente

rivolte

all’insù.

Poco

distanti,

le

strutture

in

pietra

proteggono

i

resti

dell’animale,

sepolto

oltre

5000

anni

fa,

straordinari

oggetti

di

culto

di

quei

pastori

oramai

scomparsi.

Trascurate

per

molto

tempo,

le

pitture

della

fase

del

‘Cavallo’,

così

definite

per

l’introduzione

da

oriente

di

questo

animale,

e

quindi

preciso

testimone

cronologico,

sono

state

recentemente

rivalutate

nell’ambito

dello

studio

della

nascita

dello

stato

arcaico

nel

Fezzan,

quello

dei

Garamanti.

Sebbene

meno

accurate

di

quelle

antiche

per

aspetti

tecnici

–

il

colore

meno

saturo,

il

tratto

più

incerto,

le

composizioni

scarsamente

articolate

–

le

pitture

di

questa

fase

mantengono

un

elevato

grado

di

formalizzazione

e

conseguente

interesse

artistico,

espresso

in

particolare

dal

ricorrente

tema

dei

corpi

umani

rappresentati

in

stile

‘bitriangolare’,

e

dalla

ubiqua

presenza

dei

cosiddetti

‘carri

volanti’.

Elemento

altamente

spettacolare,

la

rappresentazione

di

questi

carri,

sia

incisi

che

dipinti,

e

ancor

più

la

loro

distribuzione

nel

Sahara

centrale,

attrassero

l’attenzione

dello

studioso

francese

Henri

Lhote,

che

per

primo

ipotizzò

che

potessero

essere

collegati

alle

vie

di

commercio

che

attraversavano

in

età

protostorica

il

Sahara:

le

prime

vie

carovaniere.

Le

recenti

ricerche

di

Mario

Liverani

stanno

dimostrando

come

la

civiltà

dei

Garamanti

rappresenti

una

complessa

struttura

sociale,

fondata

sul

controllo

politico,

e

forse

militare,

delle

vie

di

commercio

tra

coste

del

Mediterraneo

e

Africa

sub-sahariana:

beni,

persone

ed

animali

viaggiarono

lungo

le

rotte

carovaniere,

e

l’arte

ci

fornisce

ancora

una

volta

elementi

per

sostanziare

ed

arricchire

il

panorama

storico-archeologico.

È

in

questo

momento

storico

che

vengono

introdotti

sistemi

organizzati

di

irrigazione

e

la

coltura

della

palma

da

dattero,

elemento

quest’ultimo

spesso

rappresentato

nelle

pitture

dell’Acacus. Le

recenti

ricerche

di

Mario

Liverani

stanno

dimostrando

come

la

civiltà

dei

Garamanti

rappresenti

una

complessa

struttura

sociale,

fondata

sul

controllo

politico,

e

forse

militare,

delle

vie

di

commercio

tra

coste

del

Mediterraneo

e

Africa

sub-sahariana:

beni,

persone

ed

animali

viaggiarono

lungo

le

rotte

carovaniere,

e

l’arte

ci

fornisce

ancora

una

volta

elementi

per

sostanziare

ed

arricchire

il

panorama

storico-archeologico.

È

in

questo

momento

storico

che

vengono

introdotti

sistemi

organizzati

di

irrigazione

e

la

coltura

della

palma

da

dattero,

elemento

quest’ultimo

spesso

rappresentato

nelle

pitture

dell’Acacus.

Aldilà

degli

studi

‘stilistici’

e

sulle

tradizioni

storico-artistiche

di

questa

regione,

recentemente

è

stata

avviata

una

nuova

stagione

di

lavoro

che

mira

alla

valutazione

dello

stato

di

conservazione

delle

incisioni

e

delle

pitture

preistoriche

e

storiche

dei

siti

più

importanti

inclusi

nel

progetto

del

"Parco

Archeologico”.

In

questo

senso

l’affascinante

patrimonio

artistico

custodito

nelle

grotte

e

nei

ripari

viene

esplorato

con

criteri

finora

poco

praticati,

al

fine

di

comprendere

anche

le

relazioni

spaziali

tra

i

soggetti

rappresentati

e

le

aree

decorate

delle

pareti.

È

stato

inoltre

introdotto

il

campionamento

sistematico

di

pigmenti

da

sottoporre

ad

analisi

radiometriche

e

chimico-fisiche,

mentre

una

copertura

fotografica

criteriata

costituisce

un

efficace

supporto,

utile

alla

contestualizzazione

delle

decorazioni

stesse

e

dei

siti,

nonché

per

la

conservazione

delle

stesse

manifestazioni

artistiche.

|