|

Il bacino

minerario del Nord-Passo di Calais è

un territorio nel nord della Francia,

nei dipartimenti del Nord e

del Passo di Calais, segnato

economicamente, socialmente,

paesaggisticamente, ecologicamente

e culturalmente dallo sfruttamento

intensivo, dalla fine del XVII alla

fine del XX secolo, del carbone dello

stefaniano, presente nel suo

sottosuolo. Questa era la parte

occidentale di un deposito che

si estendeva oltre il confine

franco-belga.

I

primi affioramenti di carbone furono

scoperti a Boulonnais intorno

al 1660. Nel 1716 Nicolas

Desaubois, Jean-Jacques

Desandrouin, Jean-Pierre

Desandrouin, Jacques Richard e Pierre

Taffin costituirono la prima

società mineraria per lo

sfruttamento del carbone. Il primo

giacimento di carbone nel bacino

minerario del Nord-Passo di Calais

venne scoperto, presso il pozzo

Jeanne Colard il 3 febbraio 1720,

a seguito di una campagna di

ricerca. Il 24 giugno 1734 venne

scoperto il carbone oleoso nel

pozzo del "Pavé" ad Anzin.

Per lo sfruttamento dei giacimenti

venne fondata la Compagnie

des mines d'Anzin, il 19 novembre

1757, che rapidamente guadagnò

grande slancio. Allo stesso tempo

nacquero altre società di ricerca

per tutto il XVIII secolo.

L'inizio del XIX secolo fu

segnato dai progressi tecnologici

(motore a vapore e eduzione).

Gli anni 1830 e l'inizio

degli anni 1840 furono

segnati dalla rivoluzione

industriale. Le nuove industrie

avevano un enorme fabbisogno di

carbone, che creò nel Nord un

periodo di prezzi elevati del

carbone e la conseguente creazione

di un gran numero di società

carbonifere. Pertanto, il bacino

minerario si sviluppò in modo

esponenziale. Le aperture dei

pozzi si susseguivano, i cumuli di

scorie aumentavano in altezza.

Questa progressione avvenne per

tutta la seconda metà del XIX

secolo e ancora negli anni

1900. Il 1906 fu segnato dalla

catastrofe di Courrières che

ebbe luogo il 10 marzo e procurò

la morte di 1 099 persone.

Seguirono lunghi scioperi e la

sicurezza delle miniere fu poi

migliorata.

L'area

mineraria fu duramente colpita

dalla prima guerra mondiale e

la ricostruzione durò fino alla

metà degli anni 1920. Questo

periodo fu segnato dall'arrivo di

polacchi e italiani, sebbene

fossero presenti anche lavoratori

di altre nazionalità. I primi anni

1930 furono segnati dagli

effetti dell'incidente del 1929.

Durante la seconda guerra

mondiale, l'area mineraria si trovò

ben presto occupata dai

tedeschi. I minatori resistettero

all'occupante rallentando la

produzione e attuando il

sabotaggio, qualche volta a

scapito della stessa loro vita. Più

di due terzi dei minatori del

bacino scioperarono nel giugno

1941.

Le

società vennero nazionalizzate il

17 maggio 1946 con la creazione di Charbonnages

de France, che attuò un vasto

programma di ammodernamento e una

concentrazione dell'estrazione per

far risollevare la Francia dopo

i danni della guerra. La

diminuzione della richiesta di

carbone iniziò nei primi anni

1960, i pozzi vennero gradualmente

chiusi e scoppiarono molti

scioperi nella zona mineraria. Nel

1984 venne aperto al pubblico il Centre

historique minier de Lewarde,

un museo delle miniere.

Se

gli anni 1990 erano

stati segnati dalla volontà di

cancellare ogni traccia del

passato, gli anni 2000 sono

stati segnati dalla consapevolezza

del valore del patrimonio

costruito e di quello naturale da

preservare. Molte vestigia sono

state classificate o registrate

come monumenti storici nel

2009 e nel 2010. Sabato 30 giugno

2012, 353 elementi, distribuiti su

109 siti, sono stati dichiarati Patrimonio

dell'umanità dall'Unesco.

L'area

mineraria copriva 1 200 km2 nei dipartimenti Nord e Passo

di Calais, ovvero il 9,5%

dell'area dell'ex regione

francese del Nord-Passo di Calais (oggi

parte dell'Hauts-de-France).

In essa vivevano 1,2 milioni di

abitanti alla fine degli anni

1980, ovvero il 31% della

popolazione regionale. In trecento

anni di storia mineraria sono

stati scavati centomila chilometri

di gallerie, vale a dire più del

doppio del giro della Terra e

ottocentottantacinque pozzi di

estrazione.

Gli

altri giacimenti di carbone più

vicini sono il bacino carbonifero

di Boulonnais a ovest,

il bacino carbonifero belga a

nord-est (in continuità), il

bacino carbonifero della

Lorena e della Saar a sud-est

nonché i bacini carboniferi di

Littry e Le Plessis -Lastelle a

sud-ovest.

Questo

bacino è la parte occidentale di

un deposito che si

estende oltre il confine

franco-belga lungo il fiume

Sambre e affiora nel Borinage.

Nel carbonifero,

questa regione era ricoperta da un mare,

che favorì la sedimentazione

marina a cui si accompagnava

l'attività vulcanica. Alla fine

di questo periodo, nello

stefaniano, datato tra - 307 e -

299 milioni di anni fa, il bacino

carbonifero iniziò la sua

formazione con sedimenti

fluvio-lacustri.

Coinvolgimento

delle miniere

L'unione

di diversi proprietari di miniere

portò alla creazione della Compagnie

des mines d'Anzin nel 1757.

Scavare in profondità i pozzi era

reso difficoltoso dalle falde

acquifere sotterranee e per

diversi decenni l'azienda sfruttò

solo alcuni pozzi. La messa in

servizio di un tratto della linea

da Somain a Péruwelz,

nel 1834, accelerò lo scavo in

profondità di nuovi pozzi,

aiutato da un periodo di forte

domanda di carbone. A quel tempo,

erano attivi solo una quindicina

di pozzi. Il loro numero aumentò

notevolmente e presto le strutture

ricettive presenti nei villaggi

non erano più sufficienti ad

ospiare i minatori e le loro

famiglie.

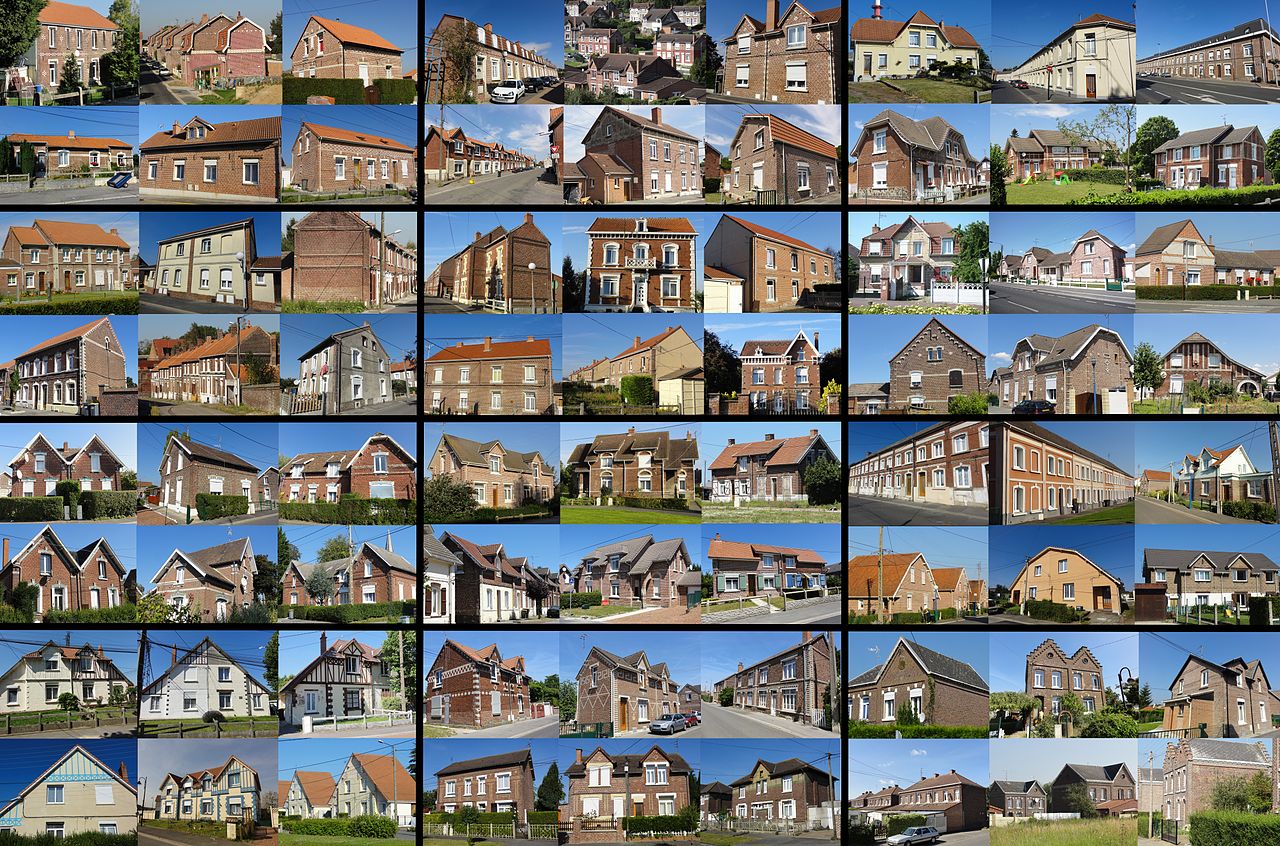

Primi

insediamenti - Gli

ingegneri pertanto progettarono,

in prossimità dei pozzi, delle

abitazioni poste lungo la strada

di accesso o perpendicolari ad

essa. Erano piccole e di solito

raggruppatea a sei o a dieci nello

stesso blocco. Ogni casa aveva il

suo giardino e alla fine di esso

c'erano i servizi igienici.

Il giardino era separato

dalla casa da un muretto di scisto.

Lungo questa muretto era disposto

il pozzo comune o il

tubo dell'acqua potabile. Gli

appezzamenti erano lunghi e

stretti e i minatori li

coltivavano a orto. Le case

avevano uno stile simile a quelle

che esistono nei villaggi; erano

costruite in mattoni, in modo

razionale, e senza ornamenti.

Alcuni

dei primi insediamenti costruiti

furono quelli del pozzo di

"Tinchon" nella frazione

di Saint-Waast-la-Haut a Valenciennes,

prima del 1820. Erano attaccati al

piazzale del pozzo, a sud.

Descrivevano due strisce poste su

un asse est-ovest, i giardini

erano raggruppati al centro,

divisi da muretti.

I

villaggi minerari più antichi,

ancora conservati, sono quelli del

pozzo La Sentinelle,

anch'essi registrati nei monumenti

storici il 1º dicembre 2009. Nel

1825 furono costruite trentadue

abitazioni di operai in due

edifici principali, dietro il

pozzo. Pochi anni dopo, alla prima

serie di abitazioni se ne

aggiunsero altre, tanto che si

giunse ad avere 88 case, due forni

per la cottura del pane e otto

pozzi per

l'approvvigionamento idrico. La Compagnie

d'Anzin battezzò questa città

"il nuovo mondo", ma

venne rinominata

"insediamento della

chiesa" dopo che il pozzo fu

trasformato in una chiesa nel

1853. Le abitazioni a due piani

erano state preferite perché

avevano una maggior ricercatezza

decorativa rispetto alle altre,

che erano di stile abbastanza

comune. Questi insediamenti estesi

formavano un'unità bipolare

costruita su entrambi i lati della

strada centrale del villaggio. Le

case situate a sud-ovest, e ad

ovest della chiesa di

Sainte-Barbe, furono demolite

intorno al 1975 per lasciare

spazio a una piazza pubblica.

La

Compagnie d'Anzin presentò

all'Esposizione Universale del

1867 il suo

"Insediamento dei 120",

composto da sei file di case

a schiera allineate su 250

metri, tre verso Anzin e

tre verso Valenciennes. All'epoca,

questo tipo di costruzione si

presentava come rivoluzionario e

moderno. Ciascuna di queste file

era composta da venti

alloggiamenti costruiti a schiera.

Le case erano circondate dai

giardini, dai pozzi e dai servizi

igienici. Erano costruite

interamente in laterizio. Sulle

facciate principali, gli

architravi delle finestre erano ad

arco e le porte erano evidenziate

da una sporgenza in mattoni.

Modanature in mattoni adornavano

le facciate, le persiane erano in legno.

I timpani, invece, erano più

monumentali, a occhio di bue in

mattoni, con frontoni triangolari,

fasce sporgenti ripetitive e finte

finestre. Queste case di tipo

"Allodola" avevano una

cantina, una stanza al piano terra

e una camera da letto al piano

superiore. Date le dimensioni

ridotte di queste abitazioni, due

abitazioni sono poi state unite in

una durante i lavori di

ristrutturazione.

Mentre

l'architettura degli insediamenti

si evolveva, l'estensione del

bacino minerario oltre la

concessione della Compagnie

des mines d'Aniche proseguì

dagli anni 1850 in

avanti. Anche le nuove aziende

dovevano affrontare la necessità

di nuovi alloggi.

Gruppi

di case o città lineare -

Man mano che i pozzi crescevano

sempre di più, le aziende

dovevano adeguarsi per accogliere

sempre più famiglie di minatori.

Quindi comparvero le case a

schiera, chiamate anche città

lineari. Gli insediamenti erano

quindi diversi, disposti paralleli

tra loro e costruiti su una

lunghezza maggiore. Potevano

essere posizionati uniti sul retro

o lungo una strada. Il criterio

principale di questo piano di

sviluppo era la redditività

dell'uso del suolo, anche prima

della posizione topografica.

Molte

città di questo tipo esistono

ancora nel bacino minerario nel XXI

secolo. Nel Passo di Calais,

a Gosnay, la città n 17a dei

pozzi n. 1 - 1 bis delle miniere

di Bruay (situate a Bruay-la-Buissière),

è un perfetto esempio di cosa era

la città lineare. A parte un

insediamento lungo circa trenta

metri, gli altri erano lunghi 138,

168, e 172 metri. I primi due

avevano una facciata su strada,

mentre gli altri due, uniti sul

retro, erano circondati ai lati

delle facciate principali dai

giardini. La città no 16, annessa

al pozzi 4 - 4 bis - 4 ter delle

miniere di Bruay a Bruay-la-Buissière

era costruita secondo questo

principio. Da allora è stata

parzialmente demolita, rinnovata e

nuove costruzioni hanno sostituito

quelle vecchie all'inizio del XXI

secolo.

Altre

società adottarono questo metodo

di costruzione e a Drocourt,

la Società mineraria di Drocourt

costruì, vicino al pozzo n.1

diversi insediamenti di questo

tipo, due dei quali lunghi 235

metri. Era anche possibile trovare

questo tipo di villaggi minerari,

lunghi oltre un centinaio di

metri, nelle città dei pozzi n. 3

- 3 bis - 3 ter delle miniere di

Liévin e più particolarmente in

alcuni insediamenti della Compagnie

des mines de Lens, compresi quelli

dei pozzi n. 2 - 2 bis, 3 - 3 bis

e 12.

Questi

insediamenti furono costruiti in

complementarità con altri tipi di

abitazioni e, allo stesso tempo,

anche alla fine del XIX secolo e

fino all'inizio del XX secolo, ma

anche dopo la prima guerra

mondiale. Tuttavia, la

configurazione delle case unite

sul retro stava gradualmente

scomparendo a favore delle case a

schiera che evevano una facciata

principale sulla strada e una

posteriore sul giardino. Grazie a

dieci file di case, l'insediamento

della Piana vicino ai

pozzi n° 1 - 1 bis - 1 ter delle

miniere di Liévin consentì di

ricostruire 184 case intorno al

1922. Nel XXI secolo, uno di

questi insediamenti è stato

demolito e altri due smembrati.

Alla

fine del XIX secolo, Alfred de

Folville stava indagando sulle

"condizioni abitative in

Francia". Descrisse le case

nelle miniere come molto

igieniche, perché costruite su un

terreno rialzato e asciutto, al di

fuori dei centri abitati, facili

da ventilare, piastrellate, e a

gruppi da sette a dieci case che

avevano un pozzo per l'acqua

potabile, un forno per il pane e

servizi sul retro del giardino.

Città

residenziale -

All'inizio del XX secolo, le

aziende miravano a

"cancellare" le case a

blocco, e per rendere più

gradevoli le nuove abitazioni,

inventarono la casa gemella; si

trattava di un insediamento

scomposto in serie di due

abitazioni, aventi una facciata

sul giardino e l'altra sulla

strada, e comprendente due case

gemelle sempre molto vicine tra

loro, così che il termine di

insediamento veniva conservato,

come l'insediamento di Denain a Haveluy,

vicino al pozzo di Haveluy delle

miniere di Anzin. Oltre al fatto

che queste abitazioni erano più

adatte alle esigenze dei minatori,

consentivano di contrastare il

pericolo di cedimento delle

miniere, sempre più frequente.

Le

strade sulle quali erano costruite

queste case potevano anche essere

fiancheggiate da alberi, come rue

Chateaubriand a Lens, nelle

città del pozzo 9 dalle miniere

di Lens.

La Compagnie

des mines d'Aniche stava

inventando una nuova tipologia

abitativa identificabile grazie al

suo ingresso a forma di mezzaluna

in mattoni, denominata "casa

operaia di tipo 4". Aveva

costruito queste abitazioni

raggruppate per quattro, per ogni

blocco, nelle città dei pozzi di

De Sessevalle, Notre-Dame e

Barrois. I frontoni si trovavano

di fronte alla strada. Durante i

lavori di ristrutturazione, alla

fine del XX secolo, i tetti di

queste case sono stati rifatti in

minima parte, così che i dettagli

sono stati rimossi. Più in

generale, gran parte degli alloggi

di questa azienda sono raggruppati

in blocchi di quattro.

Mentre

gli appezzamenti abitativi degli

insediamenti avevano un giardino

di 8 000 m2, queste nuove

case avevano appezzamenti di 2

ettari. Anche le altre società

stavano iniziando a costruire

complessi residenziali suburbani,

con una grande varietà di

alloggi. Così, nelle città del

pozzo di Thiers, ad esempio, la Compagnie

des mines d'Anzin aveva

costruito case gemelle di ogni

tipo. Alcune erano allineate sulla

strada, altre raggruppate a due o

anche a quattro (come nelle città

del pozzo di Arenberg) al centro

di diversi appezzamenti.

Dal

1905 al 1914 si svilupparono

grandi città, con più di

seicento abitazioni e duemila

abitanti. Erano generalmente

distanti dai centri urbani dei

comuni e di conseguenza avevano

una chiesa, un asilo nido, una

scuola per ragazze e una per

ragazzi e anche un dispensario.

Alcune città avevano anche un

consultorio per neonati, uno

stadio e una scuola familiare.

Città

giardino - Nel 1898 Ebenezer

Howard pubblicò un trattato

di architettura e urbanistica

chiamato Garden-city of

tomorrow, l'idea era quindi quella

di avvicinarsi alla natura, in

particolare costruendo strade

tortuose, in mezzo alla

vegetazione, seguendo un principio

vicino al giardino

all'inglese. Benoît Lévy riprese

questo concetto nel 1904 ma, con

una grande differenza, riteneva

che queste città giardino non

dovessero essere costruite intorno

alle città, ma alle fabbriche, e

che i produttori dovessero

finanziarle e costruirle da soli.

Si

rivolse quindi ai leader delle

compagnie minerarie e la Compagnie

des mines de Dourges costruì

diverse città seguendo questo

modello nel 1909, a Hénin-Beaumont.

La Compagnie des mines de Béthune costruì

la Cité des Jardins nel 1911 a Grenay.

Prima

guerra mondiale e ricostruzione

- Durante la prima

guerra mondiale, sia i pozzi che

le città furono distrutte, oltre

alle perdite umane che diedero

origine all'ondata di immigrazione

degli anni '20. I danni di

guerra consentirono alle

compagnie di ricostruire la

maggior parte delle diciottomila

case distrutte e delle altre

dodicimila danneggiate.

Inizialmente, le città furono

ricostruite in modo identico, come

le "Alouette" a Bully-les-Mines vicino

ai pozzi n. 1 - 1 bis - 1 ter

delle miniere di Béthune.

In

secondo luogo, le città vennero

costruite in modo diverso. Quelle

dei pozzi n. 1 - 1 bis delle

miniere di Nux erano

radiocentriche, la linea delle

strade rappresentava un arco di

cerchio. Le città del nuovo pozzo

n. 8 - 8 bis delle miniere di

Dourges erano molto estese e non

contigue ai pozzi.

La Compagnie

des mines de Dourges innovò

ancora una volta nel 1922 quando

costruì la città Foch a Hénin-Beaumont,

vicino ai pozzi n. 2 - 2 bis, ad

ovest della linea che va da Lens a Ostricourt:

le abitazioni erano raggruppate a

due, tre o anche a quattro ed

erano costruite con blocchi di

cemento, verniciati di bianco. I

timpani si affacciavano sulla

strada e i motivi davano

l'impressione che un graticcio

formasse la struttura della casa.

Lo stile architettonico era quindi

l'opposto delle tradizionali

costruzioni in mattoni. Questo

stile era stato poi ampiamente

adottato dalla Compagnie de

Dourges per le sue città. La

ricostruzione fu completata nel 1925.

Alcuni

pozzi erano ancora aperti alla

fine degli anni 1920 e negli anni

1930, ma le città costruite per

l'occasione non offrivano vere

novità, a parte nuovi modelli

abitativi. Durante la seconda

guerra mondiale, le città furono

subirono pochissimi

danneggiamenti. I danni di

guerra venivano pagati sotto

forma di risarcimento materiale.

In alcune città vennero

installate abitazioni

prefabbricate provenienti

dall'Austria. Costruite in legno e

simili a chalet, poggiavano

su fondamenta e zoccolo in

muratura. Le facciate erano in

listoni e il tetto era costituito

da due falde sporgenti. Si possono

trovare, in particolare, nelle

città del pozzo n. 2 dalle

miniere di Ostricourt a Libercourt.

Città

post-nazionalizzazione

- Con lo statuto del minatore del

15 giugno 1945, la professione

venne unificata sotto un unico

regolamento, mentre prima ogni

azienda aveva le proprie regole.

L'articolo 23 stabiliva la

concessione di un alloggio

gratuito ai minatori, nonché ai

pensionati e alle loro vedove.

L'abitazione rappresentava una

prestazione in natura, mentre in

precedenza pagavano alle società

un canone simbolico che veniva

trattenuto loro dalla paga. Le

diciannove società rimanenti nel

bacino minerario vennero

nazionalizzate nel maggio 1946 e

divennero un'entità, le miniere

di carbone del Bassin du Nord e

Pas-de-Calais. Questa era una

delle divisioni di Charbonnages

de France ed era suddivisa in

nove gruppi.

Fino

ad allora, ogni azienda aveva i

propri modelli abitativi. Da

allora in poi, le decisioni erano

centralizzate e vennero costruite

nuove abitazioni indifferentemente

su ogni concessione. I capi erano

guidati dalle dottrine moderniste

della Carta di Atene.

Di

fronte all'evidente mancanza di

alloggi necessari ad ospitare le

famiglie dei minatori per far

fronte all'aumento della

produzione, venne adottato il

sistema di prefabbricazione

"Camus". Era una casa i

cui elementi erano prefabbricati

negli stabilimenti e poi

assemblati in loco. Esistevano due

tipi principali di Camus: il

"Camus basso", su un

unico livello, sempre raggruppato

per due abitazioni.

Il

"Camus alto", disposto

su tre livelli, si presentava come

un piccolo edificio, liscio e

bianco, che raggruppava da quattro

a otto abitazioni. I tetti erano a

terrazza e le finestre in metallo

più larghe che alte. Al piano

terra c'era un garage, mentre

l'ingresso conduceva direttamente

ad una scala che portava al piano

primo, occupato dalla cucina e dal

soggiorno. Le camere da letto si

trovavano al secondo piano.

Costruite economicamente, la

maggior parte delle città con

case "Camus alte" sono

andate distrutte negli anni 1990 e

2000. Le ultime città "Camus

alte" dei pozzi n. 6 - 6 bis

delle miniere di Liévin sono

state demolite il 19 febbraio

2011. Nel Nord, nel 2012, ne

rimanevano una nelle città del

pozzo Barrois a Montigny-en-Ostrevent,

due ristrutturate nelle città del

pozzo Bonnel a Lallaing e

quattro nelle città del pozzo n.

9 delle miniere di Escarpelle a Douai.

Oltre

alle case Camus, più di

dodicimila unità abitative furono

costruite dalle società minerarie

tra il 1946 e il 1965. Queste

erano costruzioni in mattoni, con

linee pulite. Vennero costruite in

aggiunta a città già esistenti o

per formare nuove città.

Ristrutturazione

e adeguamento del patrimonio

- Le compagnie smisero di

costruire nuove abitazioni alla

fine degli anni 1960. Possedevano

116 000 alloggi di cui 8 000

baraccati, 22 000 costruiti

da sé dopo il 1945 e 86 000

costruiti dalle aziende. Un quarto

delle abitazioni risalivano a

prima della prima guerra

mondiale, metà al periodo

interbellico e il resto a

dopo la seconda guerra

mondiale. Le case erano quasi

completamente occupate da

beneficiari attivi, pensionati e

vedove. Ciò costituiva per la

regione un patrimonio economico ma

anche culturale.

Le

aziende minerarie iniziarono

quindi a ristrutturare queste

abitazioni negli anni 1970. Quasi

tutte queste abitazioni non

avevano né acqua calda né

fognature, né tubi del gas. Oltre

il 75% di queste abitazioni ha

ancora il bagno e i sanitari

esterni.

Le

compagnie scelsero quattro città

da sottoporre a ristrutturazione.

In considerazione dei notevoli

costi per le strade e le reti

idrauliche e del gas, venne

chiesto ai rappresentanti eletti

localmente un'assistenza

finanziaria da parte dello Stato.

Nacque così GIRZOM, gruppo

interministeriale per la

ristrutturazione dell'area

mineraria, che sovvenzionò

integralmente la ristrutturazione

di ottocentocinquanta chilometri

di strade. Queste, inizialmente

private, vennero trasferite al

demanio comunale. I lavori di

ristrutturazione degli alloggi,

avvenuti negli anni 1970, furono

piuttosto sommari, poiché si

trattava di fornire un minimo di

comfort; il lavoro svolto negli

alloggi occupati, inoltre, era di

esclusiva responsabilità delle

aziende. Negli anni 1980 i

benefici sono migliorati, grazie

all'intervento finanziario dello

Stato. Contemporaneamente a questi

lavori di ristrutturazione, molte

case furono demolite.

Il

31 dicembre 1985 venne creata la Soginorpa,

una società immobiliare, facente

capo alle aziende. Si trovò a

gestire 92 290 unità

abitative, in gran parte occupate

da beneficiari, che doveva

ristrutturare, gestire, e persino

abbattere. L'azienda affittò a

nuove persone estranee alle

miniere, quindi dieci anni dopo,

più di un terzo delle unità

erano occupate da inquilini. Alla

fine del 1994 Soginorpa gestiva

74 670 alloggi di cui 41 813

ristrutturati.

Cumuli

di scorie

Nelle

miniere di carbone del Bacino del

Nord e del Passo di Calais era

stato assegnato un numero a

ciascun sito per identificarlo e

per sfruttare commercialmente gli

scisti. L'elenco principale

includeva cumuli di scorie

numerati da 1 a 202 fino al 1969.

Negli anni 1970 fu creato un

elenco complementare per

identificare i siti che potevano

essere sfruttati, dal numero 203

al 260. In questo modo sono stati

ufficialmente elencati 339 cumuli

di scorie. Alcuni siti aggiuntivi

o satellitari hanno una lettera,

il che spiega perché la

numerazione arriva solo fino a

260.

Ogni

sito, ad eccezione del n° 254, ha

un nome comune, a seconda del

pozzo, del lavatoio o della

centrale da cui dipendeva, o della

località in cui si trovava.

Alcuni cumuli di scorie si

trovavano insistenti in più

comuni. La Chaîne des

Terrils svolge un ruolo

importante nella protezione e

promozione di questi cumuli di

scorie.

Tipi

diversi - A seconda del

periodo, della natura del suolo,

delle aziende o di altri fattori

come il prezzo dei terreni, c'è

una grande diversità di cumuli di

scorie e delle loro forme. I primi

tre tipi di cumuli sono in

maggioranza.

Cumuli

piatti - I cumuli di

scorie piatti furono costruiti

principalmente nel XVIII e XIX

secolo, poiché i mezzi meccanici

ed energetici erano modesti.

Questi cumuli sono lunghi da cento

a trecento metri, alti da dieci a

trenta e il loro volume non supera

un milione di m3. La loro

superficie è, per i più antichi,

irregolare, perché sono stati

costruiti dal ribaltamento di

carri trainati da cavalli.

Altre

discariche piatte furono costruite

nel XX secolo nella valle del

fiume Scarpe, come la n°

144, Rieulay, costruita

principalmente dai pozzi di

Sessevalle e Lemay, e la n° 143a,

a Germinies Nord, derivante dallo

sfruttamento del pozzo Barrois e

dei suoi pozzi concentrati. Nel

Passo di Calais, la discarica n°

75, Pinchonvalles, venne costruita

gestendo il lavatoio e i pozzi n.

6 - 6 bis e 7 - 7 bis delle

miniere di Liévin riempiendo una

valle incolta.

Cumuli

conici - L'evoluzione

dei metodi di estrazione portò ad

un sempre maggiore aumento dei

rifiuti, mentre le tecniche di

costruzione si stavano evolvendo.

Un cono alto cento metri

e da cento a duecento metri di

base poteva immagazzinare da uno a

tre milioni di metri cubi. Oltre a

una maggiore velocità di

smaltimento, le acquisizioni di

terreni erano meno importanti e

quindi meno costose nelle pianure

agricole.

Nella

regione del Nord, i cumuli del

deposito n° 162, Renard (dal

pozzo Renard delle miniere Anzin)

e nº 153, Audiffret Sud (dal

pozzo Audiffret-Pasquier), furono

costruiti tramite una rampa. Nel

Passo di Calais, i n° 97, 4-5

South Drocourt (dei pozzi n° 4 -

5 delle miniere di Drocourt),

vennero realizzate mediante una

funivia.

Cumuli

di scorie moderni

- Dopo la

nazionalizzazione, alcuni pozzi

vennero raggruppati per

ottimizzare i costi di produzione.

Questi pozzi erano anche dotati di

moderni lavatoi. Questi grandi

cumuli si estendevano su una

superficie variabile intorno ai

cento ettari e potevano contenere

volumi di venti milioni di metri

cubi. A questi cumuli di scorie

vennero aggiunti bacini di

sedimentazione di liquami.

Le

discariche n° 116 e 117, 10 di

Oignies, nacquero dalle operazioni

del pozzo n° 10 del gruppo

Oignies. Quelle n° 74 e 74A e il

bacino di decantazione n° 74B

derivarono dallo sfruttamento dei

pozzi n° 11-19 dalle miniere di

Lens. Le discariche n 2 e 3, 6 de

Bruay Est e 6 de Bruay Ovest,

sorsero dai rifiuti dei lavatoi e

dei pozzi n° 6 - 6 bis - 6 ter

delle miniere di Bruay e dai

bacini di insediamento confinanti.

Cumuli

di scorie di Cavaliers - Affinché

il trasporto ferroviario fosse

ottimale, e quindi il più

orizzontale possibile, vennero

creati cumuli piatti, stretti e

molto lunghi e su di essi vennero

poste delle linee ferrate. Questo

sistema permetteva anche di

passare su strade o canali

trafficati.

La

maggior parte delle aziende

utilizzava questo processo oltre

alle trincee. La società

mineraria Escarpelle ne

aveva molti, in particolare per

collegare i suoi pozzi alla sua

rete n° 8 e 7 - 7 bis, nonché le

sezioni occidentale e orientale

della sua concessione.

Cumuli

troncati - Un cumulo di

scorie troncato è un deposito la

cui base è quella di un mucchio

di scorie conico, ma la cui sommità

è piatta.

Ciò

è particolarmente vero per il n°

98, 24 North Courrières, derivato

dai pozzi n° 24-25 delle miniere

di Courrières, intatto, e del n

5, Lapugnoy, della Compagnie

des mines de Marles a Lapugnoy.

Bacini

di decantazione - I cumuli

di scorie delle vasche di

decantazione erano sempre piatti,

e spesso annessi ai cumuli di

scorie dei pozzi moderni e dei

loro lavatoi.

Il

cumulo n° 74B, 11-19 New Lens,

dei pozzi n° 11 - 19 delle

miniere di Lens a Loos-en-Gohelle era

di questo tipo, si trova tra i

cumuli di scorie coniche n. 74,

74A, 79 e 79A, gli ultimi due

utilizzati. Il lavaggio di

Fouquieres aveva il cumulo n 260.

Anche gli stagni di decantazione

erano uniti ai cumuli n° 110, 9

Dourges, dei pozzi n° 9-9 bis

delle miniere di Dourges, e a

nord-est del cumulo n° 2, 6 Bruay

a est dei pozzi n° 6 - 6 bis - 6

ter delle miniere di Bruay, a

Ruitz e Maisnil-lès-Ruitz.

Il

cumulo n° 143, Germinies Sud, del

pozzo Barrois delle miniere

Aniche, a Pecquencourt e Lallaing,

è un cumulo di scorie del bacino

di decantazione che è stato

convertito in un impianto

sperimentale di trattamento delle

acque reflue nel 1993.

Piattaforme

di scisto - Su

piattaforme di scisto venivano

realizzate, centrali termiche,

cokerie, lavatoi e centrali

idrauliche, questo in particolare

permetteva di evitare allagamenti.

Le scorie del cumulo n° 259,

Centrale elettrica di Gosnay,

della Compagnie des mines de

Bruay a Gosnay e

Bruay-la-Buissière, sono un

esempio di questo tipo di cumuli

di scorie utilizzate per costruire

una centrale termica.

Cumuli

di rifiuti specifici -

Alcune discariche sono state

realizzate con il riempimento di

vecchie cave, come la n° 257

Sablière di Pinson in Raismes e

la n° 258, Sablière du Bois des

Dames, a Bruay-la-Buissière. Si

trovano al centro di una foresta.

Il

futuro dei cumuli di scorie

- Fino al 1969, i cumuli non

subirono quasi nessuna modifica.

La loro modifica iniziò negli

anni 1970 per realizzare progetti

di riconversione economica come

zone industriali, strade,

autostrade e la linea TGV LGV

Nord. Altri cumuli vennero

smistati in modo che il carbone

rimanente venisse bruciato in una

centrale termica. Un gruppo di

lavoro composto dagli HBNPC,

dall'Associazione dei comuni

minerari e dai comuni interessati,

si riunì il 27 ottobre 1977 e

suddivise i cumuli di scorie in

cinque categorie. La prima

elencava i cumuli costituiti da

miscele di cenere, che dovevano

essere valorizzate. Se il

contenuto di ceneri era superiore

al 60%, le particelle di cenere

venivano recuperate per alimentare

le centrali termiche. La seconda

categoria riguardava i cumuli di

scorie che venivano sfruttati in

un certo modo affinché gli scisti

rossi e neri potessero essere

utilizzati per lavori pubblici. La

terza categoria identificava i

cumuli di scorie che non sarebbero

mai stati sfruttati, almeno nel

prossimo futuro. La penultima

categoria riguardava i cumuli

nelle attività minerarie i cui

scisti provenivano dalla

lavorazione del carbone, categoria

scomparsa nel dicembre 1990. La

quinta categoria comprendeva i

cumuli di proprietà degli HBNPC

ma il cui utilizzo risultava

problematico a causa della

vicinanza del tessuto urbano.

La

carta dei cumuli di scorie venne

lanciata il 30 novembre 1992. Di

fronte allo sfruttamento di troppi

cumuli, La Chaîne des slag

heaps suggerì di conservarne

alcuni. La proposta venne in parte

ratificata tra SACOMI, HBNPC,

Terrils SA, Surschistes SA e

Tercharnor. Da questa proposta

nacque una nuova categorizzazione:

i cumuli da preservare, sia per il

loro interesse faunistico e

floristico, culturale o

paesaggistico, i cumuli da

sviluppare per la loro situazione

e il loro impatto generale sui

paesaggi, il loro interesse per un

progetto di sviluppo turistico e

ricreativo, o la necessità di

risanarli, e le scorie da

valorizzare, per la presenza di

prodotti carboniosi o materiali

economicamente recuperabili.

Nel

1996, il n° 42, 3 di Nux South,

creato dai pozzi n° 3 - 3 bis

della Compagnie des mines de

Nux a Nux-les-Mines venne

trasformato in una pista da

sci.

Da

marzo 2011 al marzo 2012, la Chaîne

des Terrils, in collaborazione con

varie organizzazioni come Eden

62 e il coordinamento dei

mammiferi del nord della Francia,

avviarono uno studio sulla

presenza di scoiattoli rossi su

e intorno al cumulo di scorie n°

75, Pinchonvalles, in particolare

ad Avion. Questi scoiattoli

avevano un habitat che

comprendeva il cumulo di scorie,

ma anche campi, giardini e persino

il centro della città. Le scorie

di Pinchonvalles sono costituite

da un cumulo piatto, alto massimo

trentacinque metri, e si estendono

su 74,5 ettari, dove la natura si

riprende i suoi diritti, e sono

state dichiarate Area Naturale

Sensibile. Un rapporto è stato

dedicato allo scoiattolo rosso e

al cumulo di scorie di

Pinchonvalles il 7 marzo 2012 nel

programma Des racines et des

ailes.

Pozzi

rimanenti - La missione

del bacino minerario elenca

venticinque pozzi rimanenti sul

suo atlante interattivo del

patrimonio. Questi rientrano in

gruppi diversi:

La

struttura del pozzo Saint-Quentin

della Compagnie de Bouchain è

in mattoni. Si trova in una

fattoria a Bouchain. Anche il

pozzo Sarteau della Compagnie

des mines d'Anzin a Fresnes-sur-Escaut è

una costruzione di questo tipo.

I

pozzi di Mathilde e Sophie della Compagnie

des mines d'Anzin, a Denain e Hergnies,

hanno una copertura del tipo di un

semplice edificio in mattoni, più

grande di una casa.

I

pozzi n° 6 e 13bis della

compagnia mineraria di Lens ad Haisnes e Bénifontaine quello

n° 2 della Compagnie des

mines de Flines di Aniche ad Anhiers,

e il n° 2 di Dutemple della Compagnie

des mines d'Anzin a Valenciennes,

hanno le strutture in cemento

armato. Il n° 19 delle miniere di

Lens, costruito dal Gruppo Lens a Loos-en-Gohelle,

è dotato di una torre di

estrazione in cemento armato.

I

pozzi n° 1 e 2 dalla miniera

Delloye della Compagnie des

mines d'Aniche a Lewarde,

il n° 2 dalla miniera Sabatier a Raismes,

quelli 1, 2 e 3 - 4 dalla miniera

Arenberg a Wallers, l'1 della

miniera Ledoux a Condé-sur-

Scheldt della Compagnie

des mines d'Anzin, l'8 della

miniera n° 8-8 bis di Évin-Malmaison,

i 9 e 9a della miniera n° 9-9 bis

della Compagnie des mines de

Dourges a Oignies, il 3a

della miniera n° 3-3 bis di Liévin e

l'11 dei pozzi n° 11-19 delle

miniere di Lens a Loos-en-Gohelle,

quelli della miniera n° 1 - 1a -

1 b della compagnia mineraria di

Liévin a Liévin, il pozzo n°

9 della compagnia mineraria di

Escarpelle a Roost-Warendin,

il pozzo n° 2 della Compagnie

des mines de Marles a Marles-les-Mines,

il pozzo n° 5 dalla Compagnie

des mines de Meurchin de Lens a Billy-Berclau,

sono dotati di struttura in

metallo.

|