|

Nel

corso della riunione annuale del World

Heritage Committee dell'UNESCO svoltosi

ad Istanbul il

17 luglio 2016, è stato

annunciato che 17

opere architettoniche e

urbanistiche, progettate

dall'architetto Le Corbusier, sono

state iscritte nella Lista

del Patrimonio Mondiale

dell'Umanità.

Il

risultato è frutto di un intenso

lavoro collettivo che ha coinvolto

oltre alla Fondazione

Le Corbusier, i

sette paesi partner dove sono

dislocate le opere (Argentina,

Belgio, India, Giappone, Svizzera,

Francia), le autorità locali, i

professionisti coinvolti nel

progetto, gli utenti e i residenti

degli edifici, tra le 17 opere

sono presenti infatti anche

abitazioni private.

Il riconoscimento dell'UNESCO,

attestando il contributo

eccezionale che questo maestro dell'architettura ha dato

al Movimento Moderno, è un

incoraggiamento alla promozione,

condivisione e tutela di un

patrimonio complesso e fragile

dell'architettura

mondiale. Il riconoscimento dell'UNESCO,

attestando il contributo

eccezionale che questo maestro dell'architettura ha dato

al Movimento Moderno, è un

incoraggiamento alla promozione,

condivisione e tutela di un

patrimonio complesso e fragile

dell'architettura

mondiale.

Elenco

delle 17 opere:

Argentina: Maison

du docteur Curutchet, La Plata

Belgio: Maison

Guiette, Anvers

Francia: Cabanon

de Roquebrune - Chapelle Notre

Dame du Haut, Ronchamp - Cité

Frugès, Pessac - Cité

radieuse (o Unité d'Habitation),

Marseille - Couvent

Sainte Marie de la Tourette,

Evreux - Maison

de la culture, Firminy - Immeuble

locatif Molitor,

Boulogne-Billancourt - Maisons La

Roche et Jeanneret, Paris - Villa

Savoye et loge du jardinier,

Poissy - Manufacture, Saint-Dié

des-Vosges

Germania: Maison

de la Weissenhof-Seidlung,

Stuttgart

Giappone: Musée

National des Beaux-Arts de

l’Occident, Taito-Ku

India: Complexe

du Capitole, Chandigarh

Svizzera: Immeuble

Clarté Ginevra - Petite villa au

bord du Lac Léman, Corseaux

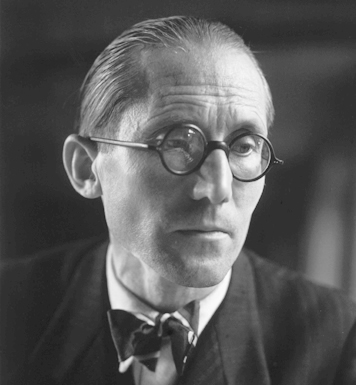

Charles-Edouard

Jeanneret nasce svizzero il 6

ottobre 1887 a La Chaux-de-Fonds e

muore francese nel 1965 durante

una nuotata al largo di Cap

Martin.

Impara

il mestiere sul campo; non

conseguirà mai un diploma. Nel

1912 costruisce la sua prima casa

a La Chaux-de-Fonds. In tutto

realizzerà un'ottantina di

progetti, servendosi in modo

pionieristico del calcestruzzo

armato. Tra le opere più note: la

villa Savoy a Possy (1932), l'unità

abitativa di Marsiglia

(1945-1952), la città di

Chandigarh (1952) e la cappella di

Ronchamp (1955). Le Corbusier

(pseudonimo che adotta a Parigi

nel 1920) è considerato uno dei

maestri del Movimento Moderno.

Maison

du docteur Curutchet

Maison

du docteur Curutchet è una

costruzione situata a La Plata.

Si stratta di uno dei due edifici

di Le Corbusier esistenti nel

continente americano, l'altro è

il Carpenter Center for the Visual

Arts à Cambridge, Massachusetts.

La

casa fu commissionata dal Dr.

Pedro Curutchet nel 1948. I lavori

iniziarono nel 1949 e terminarono

nel 1953. E' considerata monumento

storico nazionale dal 1987.

Maison

Guiette, Anvers

Casa

Guiette, è stata disegnata da Le

Corbusier nel 1926 ed è

considerata una delle sue opere

meno conosciute.

Quest’opera

architettonica non è in alcun

modo valorizzata, sembra

incredibile che Le Corbusier abbia

costruito qui e che quasi nessuno

ne sia a conoscenza. In mezzo a

terra, pietre e macerie e a quello

che pare un cantiere in corso si

scorge questo edificio bianco,

anzi precisamente un semplice

parallelepipedo bianco. In mezzo a

delle macerie.

L'edificio,

commissionato dal pittore Renè

Guiette, fu costruita nel 1927.

L'abitazione

è composta di tre piani, ed ha

grandi vetrate nel fronte e nel

retro, per dare maggiore luminosità

allo studio del pittore. Casa

Guiette venne inoltre restaurata

nel 1985 da Georges Baines.

Cabanon

de Roquebrune

Il

Cabanon è una costruzione

progettata da Le Corbusier nel

1951 e ubicata a Roquebrune-Cap-Martin,

in Francia.

Le

Corbusier progetta il Cabanon come

regalo di compleanno per la moglie

Yvonne e decide di collocarlo a

Roquebrune - Cap-Martin, in Costa

Azzurra, dove già abitava

all'interno della casa E 1027,

realizzata da Eileen Gray e Jean

Badovici nel 1927: la

peculiarità di tale proposta

progettuale era costituita dalle

sue dimensioni ridottissime.

Trattasi invero di un capanno -

traduzione dal francese del

termine stesso «Cabanon» - dalle

dimensioni in pianta di 3,66 x

3,66 metri e dall'altezza di 2,26

metri: queste dimensioni, studiate

con estrema precisione secondo i

dettami aurei e antropocentrici

del Modulor, sono frutto

anche della consapevolezza che a

un «uomo nudo» in vacanza «non

serve molto più di un letto,

servizi, un tetto e la vista del

sole che risplende sul mare».

Il

Cabanon, in effetti, si

costituisce come un minimum

architettonico irriducibile,

insemplificabile, grande appena

quattordici metri quadrati (come

la cabina di un treno), dove ogni

elemento è ridotto al massimo

dell'essenzialità. Per ottenere

una simile elementarietà

nell'organizzazione spaziale di

questa machine à habiter ciascun

arredo spesso svolge una duplice

funzione: il letto occulta i

cassetti dell'armadio, il supporto

del lavandino funge da elemento di

separazione, uno sgabello è anche

scala per il ripostiglio

superiore, e così via. Una simile

semplificazione coinvolge anche la

distribuzione di questo

microspazio, il quale si contrae

in un corridoio d'entrata, un

servizio e un vuoto unico

centrale, suo fulcro distributivo,

intorno al quale si dispongono in

maniera centripeta le diverse zone

funzionali (soggiorno, area pasti,

servizi igienici ...) di questa

"umile baracca". Persino

gli infissi sono minimalizzati,

con la presenza di sole due

finestre, rivolte verso

un'emergenza rocciosa e verso i

litorali monacensi, e di due

fessurazioni funzionali per

un'aerazione ottimale degli

interni. Il soffitto è infine

realizzato con pannelli di quercia

bianchi, rossi, verdi, gialli e

blu.

Malgrado

la manifesta semplicità, dunque,

gli interni del Cabanon sono

studiati con rigorosa diligenza, e

rimandano nel loro complesso a

un'ideale di calore, accoglienza,

introversione ed essenzialità.

Interessante è anche l'involucro

esterno, composto da doghe di

scorza di pino, il quale per la

sua rustica selvaticità sarebbe

quasi assimilabile a uno chalet

montano, se non fosse

armoniosamente connaturato nella

rigogliosa vegetazione

mediterranea circostante.

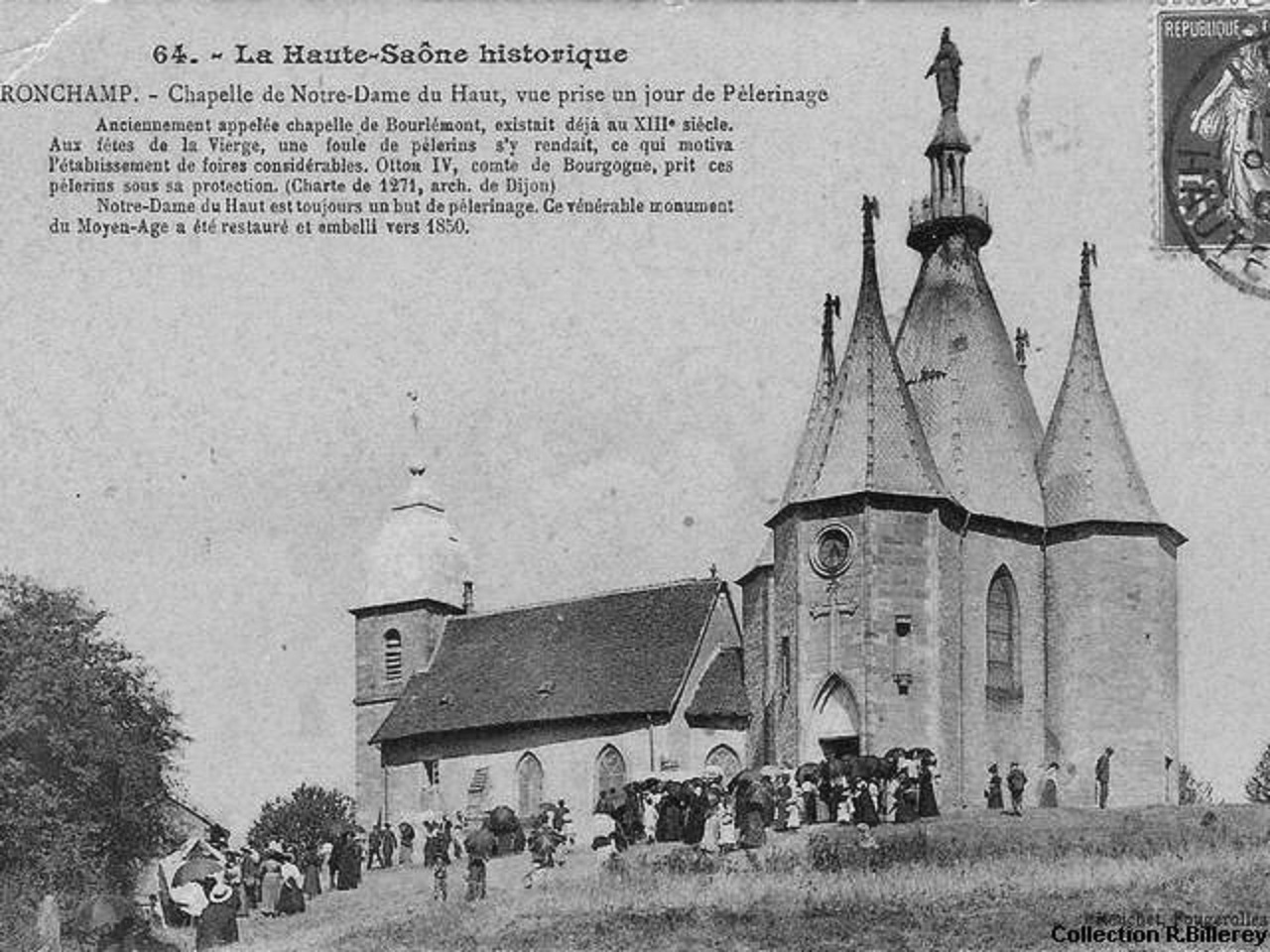

Chapelle

Notre Dame du Haut

Notre-Dame

du Haut è una cappella situata

a Ronchamp, presso Belfort in Francia realizzata

dall'architetto Le Corbusier,

secondo i canoni dell'architettura

brutalista (cfr. anche razionalismo).

È considerata uno dei più

celebri esempi di moderna

architettura

religiosa.

Progettata

a partire dal 1950, la prima

pietra venne posata il 4 aprile 1954 e

la chiesa fu ultimata il

20 giugno 1955, benedetta il

25 giugno 1955, e consacrata

l'11 settembre 2005.

La

costruzione, situata sulla sommità

di una montagna, è in calcestruzzo

armato. È costituita da un'unica navata di

forma irregolare. Nei lati della

navata sono ricavate tre piccole

cappelle indipendenti che

terminano in tre campanili di

forma semi cilindrica. La

copertura della chiesa è

realizzata con una gettata di

calcestruzzo modellata come se si

trattasse di una grande vela

rovesciata.

Per

aumentare il senso di leggerezza

dell'insieme la copertura non

appoggia direttamente sulle

pareti, bensì su corti pilastrini

affogati nella muratura delle

medesime. In questo modo,

osservando il soffitto

dall'interno, si percepisce una

lama di luce che penetra tra i

muri e la vela in calcestruzzo,

come se essa potesse quasi volar

via da un momento all'altro.

La

luce entra inoltre da decine di

aperture delle più varie forme. Feritoie,

finestre, vetrate e frangisole che

determinano suggestivi effetti di

luce valorizzati dal contrasto tra

il bianco dell'intonaco ed il

grigio sporco del cemento.

Ardito ed interessante

l'accostamento, proposto da Pierre

Guéguen tra queste feritoie ed i

tagli che Lucio Fontana iniziò a

praticare pochi anni dopo nelle

sue tele: "Rencontre de

luminaristes en des arts

differents". La chiesa è

stata concepita per essere

utilizzata anche all'esterno,

dove, sotto l'ampio tetto, si

trovano un altare e un pulpito.

La costruzione può ospitare circa

200 persone.

"Ho

voluto creare un luogo di

silenzio, di preghiera, di pace,

di gioia interiore",

disse Le Corbusier, il giorno

dell'inaugurazione.

Cité

Frugès, Pessac

Frutto

dell'incontro fra un architetto

urbanista audace, quel

Charles-Eduard Jeanneret detto Le

Corbusier e Henry Frugès, un

industriale bordelese

lungimirante, nasce, fra il 1924 e

il 1926 la Cité Frugès a Pessac

che all'epoca rappresenta una vera

rivoluzione sia sul piano

dell'habitat sociale che su quello

dell'architettura. Le Corbusier ha

finalmente l'occasione di passare

dalla teoria alla pratica, di

applicare i suoi principi

costruttivi base, di sperimentare

la produzione in serie e il

prefabbricato, la sua

"filosofia del vivere"

che rispetta l'uomo e le sue

esigenze non resterà più solo

sulla carta. Da parte loro gli

abitanti godranno di ben 75 metri

quadri di appartamento, di comodità

moderne inimmaginabili all'epoca

persino nelle ricche case borghesi

di Bordeaux come

ripostiglio-lavanderia, stanza da

bagno con doccia, riscaldamento

centralizzato, garage o tetti-

terrazza, luminosi spazi

individuali e collettivi per i

diversi momenti del vivere

quotidiano.

Cinque

tipologie di case, "la maison

Gratte-Ciel", "la maison

Arcade", "la maison

Jumelle", "la maison

Zig-Zag" e "la maison

Quinconce", come un gioco del

lego con i pezzi rispondenti a

caratteristiche comuni che vengono

assemblati ogni volta diversamente

e la policromia quale

protagonista. Il colore è un

fattore determinante nella

composizione della Cité Frugès,

giochi cromatici non solo sulle

pareti all'interno, ma anche negli

esterni.

Previste

inizialmente bianche, strada

facendo ci si accorgerà che il

colore ha il potere di valorizzare

gli elementi architettonici, da la

sensazione di uniformità a certi

gruppe di case o viceversa può

creare alternanze, variazioni fra

le diverse costruzioni.

Presso

gli abitanti c'è la

consapevolezza di vivere in un

luogo particolare che rappresenta

una pagina di storia

dell'architettura moderna del XX°

secolo e la volontà di procedere

alla salvaguardia delle unità nel

rispetto dei piani originali anche

se la ristrutturazione è molto più

lunga e costosa se paragonata a

una casa comune, vige infatti una

severa normativa rispetto questa

Zona di Protezione del Patrimonio

Architettonico.

Cité

Radieuse (o Unité d'Habitation)

L'Unité

d'Habitation de Marseille,

conosciuta anche come Cité

Radieuse, è un edificio civile di Marsiglia,

progettato dall'architetto

svizzero Le Corbusier.

L'edificio

è il primo dei cinque analoghi

realizzati in Europa e

rappresenta una delle

realizzazioni pratiche delle

teorie ideate dal celebre

architetto circa il nuovo concetto

di costruire la città, nonché

uno dei punti di arrivo

fondamentali del Movimento

Moderno nel concepire

l'architettura e

l'urbanistica.

Nel

1946, in un tragico scenario di

devastazione e macerie, le varie

nazioni europee, sopravvissute

alla seconda guerra mondiale,

avviarono ognuna dei grandi

progetti di ricostruzione. In Francia il

ministro dell'Urbanistica e della

Ricostruzione Raoul Dautry interpellò,

tra gli altri, il celebre

architetto avanguardista Le

Corbusier, che ebbe così

l'opportunità di mettere in

pratica i suoi innovativi studi

sui princìpi funzionali volti ad

un nuovo modo di concepire lo

spazio abitativo collettivo.

L'idea

dell'Unité d'Habitation, infatti,

veniva coltivata da Le Corbusier

seppur in forma estremamente

embrionale sin dal lontano 1907,

quando egli fu in visita alla certosa

di Ema, presso Firenze. Questa

struttura lo colpì non sotto il

profilo estetico, o formale, bensì

per il suo efficacissimo motore

distributivo, perfettamente in

grado di coniugare la vita

individuale con quella collettiva.

In questo complesso monastico,

infatti, la vita privata dei frati

era tutelata da ogni promiscuità

grazie alla presenza di celle che

garantivano un isolatento pressoché

totale: al contempo, tuttavia, la

vita collettiva era assai sentita.

«A partire da questo momento mi

è apparso il binomio: individuo e

collettivo, binomio indissolubile»

avrebbe scritto l'architetto,

folgorato dalla sinergia che nella

certosa di Ema si veniva a creare

fra queste due sfere,

apparentemente inconciliabili.

Pur

suscitando accesi dibattiti o

violente stroncature, i suoi

progetti si rivelarono

apprezzabili e con intuizioni

all'avanguardia per i tempi,

anticipando molte delle più

diffuse concezioni architettoniche

contemporanee. Inutile rimarcare

che, se queste varie idee

progettuali erano sino a quel

momento rimaste sulla carta, ora

con l'occasione marsigliese era

necessario concretarle. Per questo

motivo Le Corbusier decise di

istituire l'Ascoral, Assembée de

Constructeurs pour une Rénovation

Architecturale, nella prospettiva

di avviare un'intensa ricerca

teorica - sfociata poi con

l'ideazione del Modulor -

e di stabilire una feconda e

solidale collaborazione tra

architetti e ingegneri, in maniera

perfettamente antitetica al

sentire comune del tempo, per il

quale questa dicotomia era

insolubile: sotto questi auspici

creò l'Atbat, Atelier de Bâtisseurs,

un gruppo omogeneo di

collaboratori tra architetti e

ingegneri coordinati

dall'ingegnere Vladimir

Bodiansky.

Fu

così che nel 1947 il progetto

prese il via. Stabilito il luogo

propedeutico all'edificazione

della prima Unité d'Habitation -

boulevard Michelet, a Marsiglia -

vennero eseguiti più di mille

disegni, sotto la tenace tutela di

Le Corbusier, che non si lasciò

affatto scoraggiare dalle

innumerevoli difficoltà che lo

ostacolavano (le formalità con

l'amministrazione furono

estenuanti, così come le

ininterrotte critiche dei

detrattori). Dopo cinque anni

di intenso lavoro, nel 1952, la

costruzione poté finalmente dirsi

ultimata e l'Unité d'Habitation

di Marsiglia venne solennemente

inaugurata: da quell'anno in poi

complessi edilizi analoghi vennero

realizzati a Nantes per

una cooperativa privata

(1953-555), a Berlino sotto

la spinta dell'Interbau (1957), a

Briey (1961) e infine a Firminy (1967).

Diventata, nonostante le iniziali

incomprensioni, ambita residenza

di esponenti del ceto borghese

medio-alto, professionisti e

intellettuali del capoluogo

francese, l'Unité d'Habitation è

stata nominata il 12 ottobre 1995

«Monument historique» ed è

luogo di visita di numerosi

turisti, scolaresche e studiosi

d'architettura ogni anno.

Secondo

il pensiero di Le Corbusier non

esisteva una sostanziale

distinzione tra l'urbanistica e

l'architettura, arti che tentò di

ricondurre a unità con una

demiurgica opera di ricucitura. La

sua attenzione era principalmente

rivolta a studiare un sistema di

relazioni che, partendo dalla

singola unità abitativa intesa

come cellula di un insieme,

si estendeva all'edificio, al quartiere e

all'intero ambiente

costruito.

L'Unité

d'Habitation è la magistrale

sintesi di questa teoria e

racchiude in sé tutti i princìpi

architettonici da lui ideati,

divenendo la somma delle funzioni

prettamente domestiche coniugate a

quelle urbanistiche. Essa venne

quindi concepita come una vera e

propria «città verticale»

caratterizzata da spazi

individuali inseriti in un ampio

contesto di aree comuni; questo

equilibrio fu supportato

dall'impiego delle più moderne

tecniche progettuali e costruttive

già scoperte in precedenza dal Razionalismo e

dall'esperienza del Bauhaus.

L'edificio

rappresenta quindi una sorta di

contenitore che racchiude in esso

uno spazio urbano, trascendendo la

funzione meramente abitativa di un

semplice condominio e concependo

l'edificio come una sorta di «macchina

per abitare» per un elevato

numero di persone. Secondo i

principi di Le Corbusier,

l'attuazione di questa teoria

porterebbe al salto dimensionale

tra il singolo edificio e la città,

cosicché il primo divenga un

sottomultiplo della seconda.

Attraverso

un accurato studio delle piante Le

Corbusier, con la sua Unité

d'Habitation, riesce a proporre un

modello architettonico in grado di

armonizzare la vita individuale,

familiare e collettiva. Se la

proliferazione di case isolate

aveva dato vita a un elevato

consumo di suolo agricolo e

naturale e ad altri fenomeni

energivori e poco sani, come

quelli dello sprawl e della città

diffusa, Le Corbusier con l'Unité

d'Habitation intende dare vita a

un unico organismo polifunzionale

complesso che, pur preservando una

densità abitativa elevata, riesce

a costituirsi come un'alternativa

alla colata di cemento delle

villette unifamiliari riuscendo a

destinare la parte restante del

terreno a verde.

Partendo

da queste premesse, si pone il

problema di gestire con cautela la

concrezione abitativa che si viene

così a generare. Le Corbusier,

come già accennato, risolve in

maniera geniale questa

problematica, a partire sin dalle

piante dei singoli alloggi:

l'architetto, infatti, ripudia

l'architettura così come

tradizionalmente concepita - in

maniera scatolare, come mera

giustapposizione di stanze, e

perciò tendente a frantumare

l'unità familiare e a generare

disgregazione - e approda a un

impianto distributivo che da un

lato stimola i momenti di

riunione, ma dall'altro assicura

spazi individuali dove il singolo

utente può isolarsi in maniera

tranquilla.

Aumentando

di scala, Le Corbusier si rende

conto di come sia necessario anche

salvaguardare il nucleo famigliare

dalle ingerenze esterne, evitando

per quanto più possibile

promiscuità - sia fisica ma anche

morale - con le famiglie

adiacenti. La lottizzazione delle

case isolate si rivelava carente

in tal senso, in quanto le singole

unità abitative erano separate

tra di loro solo da sottili

strisce di terreno, di dimensioni

modestissime, che non garantivano

una sufficiente protezione visiva

e acustica tra i vari nuclei

famigliari.

Memore

della lezione dei certosini di

Ema, tuttavia, Le Corbusier è

consapevole che tutelare

l'individualità familiare non

significa necessariamente

rinunciare a una vita collettiva

intensa: essendo l'uomo un animale

per natura sociale, esso tende per

natura ad aggregarsi con altri

individui e a costituirsi in

società, e per questo - pur

avendo il diritto di realizzarsi

privatamente, in seno alla

famiglia, nella propria vita

individuale - deve anche

riconoscersi in una dimensione

culturale collettiva. Partendo da

quest'esigenza Le Corbusier

integra gli alloggi, di per sé

isolati come si è visto, in una

collettività, nel segno di

un'equilibrata riconciliazione tra

famiglia e società: per ricucire

queste due sfere antropologiche

egli prevede esternamente agli

alloggi, concependoli come veri e

propri «prolungamenti», una

dotazione di servizi

extraresidenziali - asili nido,

palestre, supermercati - a diretto

beneficio di tutti gli abitanti.

Localmente

noto come «maison du fada» il

complesso residenziale si estende

su un'area di circa 3.500 metri

quadrati e misura 137 metri di

lunghezza per 24 metri di

larghezza e può contenere più di

1.500 abitanti.

L'edificio

si sviluppa su diciotto piani, per

un'altezza complessiva di 56

metri: osservando il basamento si

può notare l'adozione di grandi e

massicci pilastri di forma

tronco-conica che, sorreggendo

tutto il corpo di fabbrica,

sostituiscono i setti

portanti. Inoltre, la loro

funzione strutturale separa

volutamente l'edificio dal suolo

e, soprattutto, elimina

definitivamente la presenza di

abitazioni penalizzate

dall'oscurità e dall'umidità

derivanti dalla collocazione a

terra.

L'arretramento

degli stessi pilastri rispetto al

filo dei solai consente,

inoltre, il libero sviluppo della

facciata con l'impiego di ampie

finestrature a «nastro» lungo le

pareti perimetrali a tutto

vantaggio di un ottimale livello

di illuminazione interna, uno

degli aspetti fondamentali

dell'opera di Le Corbusier. I

prospetti delle facciate sono

invece scandite da ripetuti moduli

rettangolari costantemente

caratterizzati dalla presenza del

colore in netto contrasto con

l'uniformità cromatica del

cemento armato che caratterizza

l'intera struttura: «parallelepipedo

imponente che, rinnegando il gusto

della superficie levigata, esalta

il béton brut, il

cemento roccioso colato in

casseforme di legno grezzo, la

materia scabra su cui è impressa

la sigla del Modulor» ricorda il

critico Bruno Zevi.

Come

è noto l'edificio ospita anche

aree dedicate a servizi

solitamente dislocati nel contesto

urbano circostante: tuttavia, la

commistione di spazi comuni, zone

commerciali e aree residenziali è

organizzata con razionalità, pur

senza tralasciare la funzionalità.

Al

settimo e ottavo piano, un ampio

corridoio interno, che percorre

longitudinalmente la struttura

come una sorta di strada, consente

l'accesso ai principali servizi

utili alla collettività: una lavanderia,

un supermercato, un albergo con

ventuno camere, una biblioteca e

poi svariati negozi, ristoranti e

uffici. Come per l'esterno, gli

interni dell'edificio sono

costantemente caratterizzati dalla

presenza del colore, utilizzato

come elemento di arredo. Al di

sopra e al di sotto del settore

centrale dedicato ai servizi vi è

la parte residenziale

dell'edificio, composta da una

successione di 337 appartamenti

disposti trasversalmente rispetto

allo sviluppo dell'edificio.

Uno

degli aspetti più rivoluzionari

fu la nuova concezione della

singola cellula abitativa, non più

contraddistinta dal contesto

sociale di chi lo abita;

analizzando la planimetria degli

appartamenti è interessante

notare come Le Corbusier abbia

concepito delle unità abitative

tutte uguali e di dimensioni

medio-grandi, quasi fossero

oggetti da assemblare in serie.

Ciascuna di esse è del tipo duplex,

ovvero disposta su due livelli

diversi collegati da una scala

interna; gli ingressi sono

disposti lungo ampi corridoi

interni dalle coloratissime pareti

situati ogni due piani che, nella

logica progettuale di Le

Corbusier, rappresentano le strade del

complesso residenziale.

L'architetto

concepì questi spazi abitativi

applicando il proprio sistema

denominato Modulor,

ovvero «una gamma di misure

armoniose per soddisfare la

dimensione umana, applicabile

universalmente all'architettura e

alle cose meccaniche». Una

rappresentazione del Modulor è

raffigurata su una parete dei

locali presenti sul tetto

dell'edificio. L'ennesima

innovazione è rappresentata

infine anche dal tetto abitabile,

noto anche come «tetto giardino»,

secondo i celeberrimi Cinque

Punti.

Analogamente

a quanto accade nei grattacieli,

grazie all'impiego del calcestruzzo

armato, esso può diventare un

vasto giardino pensile o essere

adibito a funzioni complementari e

ricreative utili alla collettività.

Esso ospita infatti svariati

locali ad uso comune come la palestra,

una piccola piscina, l'asilo

nido, un solarium, un auditorium all'aperto

e un percorso ginnico di

circa trecento metri per

l'attività sportiva.

Couvent

Sainte Marie de la Tourette,

Evreux

Il convento

di Santa Maria de La Tourette è

un edificio religioso appartenente

all'Ordine

domenicano,

progettato da Le

Corbusier e

situato nel comune di Éveux situato

nella zona di L'Arbresle nei

pressi di Lione e

non nel territorio di La

Tourette.

Su

invito del padre Couturier

dell'Ordine domenicano, Le

Corbusier sviluppa

un progetto che unisse i principi

religiosi dell'Ordine e le idee

costruttive dell'architetto. Le

Corbusier ha

collaborato con il suo socio Andre

Wogenscky, mentre assieme al

progettista greco Iannis

Xenakis ha studiato

soluzioni armoniche per le vetrate

sia orizzontalmente sia

verticalmente. Il cantiere inizia

nel 1956,

pur avendo dei problemi economici,

viene consacrato nell'ottobre 1960.

Grazie a due mecenati, il convento

viene chiuso per lavori per 4 anni

su 3 delle 4 ali, nel 2010 viene

riaperto per ospitare monaci e per

visite guidate. Nel 2011 iniziano

i lavori di restauro

della chiesa e della sagrestia.

Il

complesso conventuale comprende

una chiesa, un chiostro, una sala

capitolare, aule, biblioteca, sala

da pranzo, varie sale, cucine e un

centinaio di singole celle. È

costruito in una valle in forte

discesa circondata da foreste e da

pianura; per dare un aspetto meno

massiccio alla struttura si è

scelto di appoggiare la massa del

convento su pilastri di

varia altezza data la pendenza del

terreno. Al suo interno vi sono

cento celle per i monaci.

Ancora sotto si trovano le sale

studio, più in basso i refettori e

infine, a contatto con il suolo,

le cucine. Nelle zone adiacenti si

trovano la chiesa e la sagrestia.

È presente un cortile interno

collegato direttamente con

l'esterno.

Il

terreno del convento si trova a

lato di una strada di crinale che

degrada verso valle; Le Corbusier

sfrutta la pendenza del terreno

per meglio organizzare la

distribuzione funzionale. L'impianto

utilizzato è molto formale,

difatti non è facilmente

riconoscibile come convento;

l'edificio è definibile come

appartenente al brutalismo,

il calcestruzzo è presente

ovunque, non sono presenti delle modanature e

nessun elemento decorativo, in

linea con i principi di povertà e

semplicità dell'Ordine. Gli

elementi sono articolati con

l'angolo retto, inoltre le

aperture sono studiate per essere

a nastro andando

ad occupare spesso la maggior

parte della parete.

L'edificio

è pensato principalmente per il

rapporto che chi è all'interno ha

verso l'esterno e non l'impatto

paesaggistico che ha l'edificio

con il contesto, questo i frati

appartenenti all'Ordine

dei Frati Predicatori devono

avere un'alta istruzione, ed il

convento è il posto dove questa

preparazione avviene.

Nella

sagrestia e nell'altare della

chiesa è stato studiato

principalmente il rapporto con la

luce, sono stati inseriti dei

"cannoni" di luce,

finestre appositamente modellate

per poter avere alle diverse ore

del giorno diversi comportamenti

interni della luce. Nella navata

della chiesa sono presenti due

finestre, una posizionata nel

centro della navata mentre una

posta alla sommità della parete

opposta all'altare; questo gioco

di luci da un diverso effetto

interno durante le diverse ore del

giorno.

Le

Corbusier fa variare l'altezza tra

il pavimento ed il soffitto a

seconda dell'importanza

dell'ambiente, la chiesa ha

l'altezza maggiore e il corridoi

con il quale vi si accede cambia

di altezza mentre lo si percorre,

per significare il fatto che si

entra in un ambiente importante.

L'ambiente d'entrata ha un'altezza

bassa, ma mentre ci si avvicina al

centro dell'edificio i solai

cambiano d'altezza.

Maison

de la culture

Simbolo

dell'architettura moderna, Le

Corbusier costruisce a Firminy (a

10 km da Saint-Etienne) 4 edifici:

la Maison de la Culture - La casa

della Cultura, le Stadio, l’unité

d’Habitation et la Chiesa.

Il

sito Le Corbusier di Firminy, il

più grande complesso europeo

ideato dall'architetto visionario,

rientra ormai tra i monumenti

classificati Patrimonio mondiale

dell'umanità. Tale

classificazione conferma

l'importanza di quest'opera come

modello imprescindibile, sia sul

piano teorico che sul piano

artistico, dell'architettura del

XX e XXI secolo.

La

Maison de la Culture di Firminy è

entrata a far parte persino della

rete internazionale dei siti

riconosciuti dall'ONU come Città

Creative Design, proprio come è

successo per la città di Saint-Étienne

già Patrimonio dell'UNESCO.

La

Maison de la Culture è il primo

edificio costruito

dall'architetto, tra il 1961 e il

1965, nel nuovo quartiere di

Firminy-Vert. Le sue sale

d'esposizione vi mostreranno la

storia del quartiere di

Firminy-Vert e delle opere di Le

Corbusier negli anni 60.

La

sua architettura contribuisce al

rinnovamento delle forme e della

concezione spaziale del movimento

moderno: la sua conformazione

rivela l'avanguardismo

dell'architettura, in particolare

nel modo di utilizzare le nuove

tecniche, nella sperimentazione di

materiali.

Proprio

a questo titolo La Maison de la

Culture è uno dei gioielli

imperdibili della Creazione di Le

Corbusier… Un luogo unico nel

dipartimento della Loira... Un

luogo di straordinaria fama al

servizio del territorio di

Saint-Etienne e di tutta la

regione Alvernia Rodano-Alpi.

Immeuble

locatif Molitor

L'Immeuble

Molitor è un edificio di Parigi situato

in rue Nungesser et Coli 24 (XVI

arrondissement),

opera di Le

Corbusier,

che all'ultimo piano aveva il suo

atelier per la pittura personale e

un'abitazione dove trascorse gli

ultimi anni della sua vita. L'Immeuble

Molitor è un edificio di Parigi situato

in rue Nungesser et Coli 24 (XVI

arrondissement),

opera di Le

Corbusier,

che all'ultimo piano aveva il suo

atelier per la pittura personale e

un'abitazione dove trascorse gli

ultimi anni della sua vita.

L'abitazione

è oggi aperta al pubblico e fa

parte degli edifici parigini del

grande architetto gestiti dalla Fondazione

Le Corbusier.

Fu

progettato nel 1931 e

concluso nel 1934 da

Le Corbusier e Pierre

Jeanneret.

L'edificio, in una posizione

panoramica tra il Parco

dei Principi e

il Bois

de Boulogne, venne scelto

da Le Corbusier per la propria

abitazione, creando all'ultimo

piano ed alla terrazza sul tetto

"il miglior appartamento

dell'intero edificio",

complessivamente ampio circa 240

metri quadrati. Il sistema delle

volte permise la creazione di ampi

spazi, senza il ricorso a supporti

intermedi e creando vari ambienti

funzionali che sono un tutt'uno,

senza i tradizionali mezzi di

separazione. Le porte ad esempio

sono veri e propri mobili

ruotanti, che permettevano di

isolare in maniera invisibile per

il visitatore i due nuclei

principali dell'appartamento: lo

studio di pittura e la parte

abitativa vera e propria.

Lo

studio è diviso in tre ambienti

principali:

La

grande sala per dipingere, con

ampie finestre, pareti lisce e con

una predominanza del colore

bianco, anche nel pavimento. La

volta misura circa 3x12 metri, con

un'altezza di 3,50 m; la grande

parete di fondo è composta da

pietre e mattoni a vista.

L'angolo

con la scrivania e lo scrittoio,

affacciato sul panorama

Il

ripostiglio e la camera di

servizio.

Grande

importanza rivestiva la luce, che

Le Corbusier cercò di far entrare

da ogni lato, ricreando

artificialmente la situazione di

un'abitazione sul Mediterraneo.

Pannelli di legno servivano per

controllare le aperture e impedire

una luce troppo abbagliante,

soprattutto al mattino.

La

parte dell'appartamento è

composta da un cucinotto,

disegnato da Charlotte

Perriand,

in legno scuro Okume dipinto

grigio chiaro e acquaio in peltro.

La camera da letto ha un altissimo

letto, così composto affinché si

potesse vedere il Bois de Boulogne

dalla finestra. Molto originale è

il bagno, ricavato in un ambiente

di per sé molto angusto, con

pareti non ortogonali. All'ultimo

piano, raggiungibile da una scala

a chiocciola senza ringhiera, si

trova una gabbia di vetro e

muratura dalla quale si accede

alla terrazza superiore.

Quasi

tutto il mobilio presente è

originale, mentre non ci sono più

le opere d'arte create da Le

Corbusier o da lui possedute.

L'appartamento

è stato dichiarato come

"Listed Building" nel 1972 e

confermato nel 1990.

Maisons

La Roche et Jeanneret

La maison

La Roche-Jeanneret è una

doppia villetta costruita da Le

Corbusier nel 1924,

ubicata presso i numeri 8-10 della

rue Doctor Blanche, a Parigi.

Il

progetto risale al 1923, quando

Raoul La Roche commissionò

all'architetto elvetico una casa

dove potesse anche essere esposta

la sua galleria d'arte. Il lotto,

molto stretto e penalizzato da

numerosi vincoli, oltre che da un

orientamento eliotermico

assolutamente sfavorevole, lambiva

la rue du Docteur Blanche, a

Parigi, in un quartiere borghese -

Auteuil - che, pur essendo stato

inglobato nei processi di

urbanizzazione, preservava

un'atmosfera villaggesca: quello

che poteva benissimo prospettarsi

come una mortificante operazione

di speculazione immobiliare,

tuttavia, viene trasformato da Le

Corbusier in un pregevole

intervento architettonico in grado

di captare le suggestioni

provenienti dalle sperimentazioni

neoplastiche di Theo

van Doesburg e Cornelis

van Eesteren, «architetti

del gruppo De Stijl», e di

segnare un nuovo punto di partenza

nella sua maturazione

architettonica.

Il

complesso La Roche-Jeanneret è

costituito da due abitazioni

distinte, contigue, ma

indissociabili: la prima, maison

Jeanneret, venne costruita in

collaborazione con l'architetto

Pierre Jeanneret nel 1925, mentre

la seconda fu destinata a monsieur

Raoul La Roche, economista

benestante e colto collezionista

di arte moderna (alla sua

collezione appartenevano tele di

Picasso, Braque, Lèger, Gris,

Lipchitz e dello stesso Le

Corbusier, noto pittore di matrice

purista). Dal cancello d'ingresso

si dipana un sentiero in pendenza

che, addentrandosi in profondità

nel lotto, consente l'accesso ad

ambedue le abitazioni, volumi

netti, candidi, dalle notevoli

qualità plastiche. Maison La

Roche, in particolare, è

particolarmente interessante dal

punto di vista planimetrico in

quanto dissocia completamente

l'area funzionale all'abitare in

senso stretto a quella destinata

alla fruizione delle varie opere

d'arte: in questo modo si scindono

in maniera efficace la parte

pubblica della casa da quella

privata, in modo tale da evitare

ogni conflittualità, ma si salda

al contempo un legame

indissolubile tra la pittura e

l'architettura, due universi che

presentano forti compenetrazioni,

anche nella biografia di Le

Corbusier.

Entrando

nell'abitazione si ha innanzitutto

accesso a una hall a tripla

altezza, priva di affacci diretti

verso l'esterno ma irrorata in

maniera costante ma delicata della

luce proveniente dagli ambienti

contigui: da questo spazio, vero e

proprio fulcro dell'intero sistema

architettonico, si innesta una

scala nera che dà accesso alla

galleria delle opere d'arte,

caratterizzata da uno sviluppo

orizzontale preminente,

enfatizzato dalla rettilineità

delle pareti (atta proprio per

appendervi i quadri). La galleria,

a sua volta, è connessa alla

soprastante biblioteca mediante

una rampa di risalita, strumento

di cui Le Corbusier si serve per

superare agevolmente il dislivello

presente tra i vari piani senza

per questo sacrificare la

continuità dei relativi ambienti:

si tratta di una sperimentazione

primitiva della cosiddetta promenade

architecturale («passeggiata

architettonica»), la quale verrà

poi perferzionata nelle successive villa

Stein e villa

Savoye.

La

rampa, in ogni caso, consente

l'accesso al piano più alto della

casa, dove - come già accennato -

è collocata la biblioteca, luogo

di studio e di contemplazione

prediletto da monsieur La Roche

che qui poteva rifugiarsi,

assorgersi nella lettura dei suoi

amati libri e dominare con lo

sguardo il resto degli ambienti

della casa, senza per questo

essere visto. Tra gli altri

ambienti della casa troviamo per

l'appunto la cucina, il garage e

la camera del guardiano, disposti

al piano terra, la sala da pranzo

(dove le lampadine «denudate»

denunciano la volontà di Le

Corbusier di sopprimere ogni

ornamentazione superflua), la chambre

puriste (camera da letto

dall'arredo minimalista) e il toit-terrasse.

Villa

Savoye et loge du jardinier

Villa

Savoye è una residenza

privata progettata da Le

Corbusier e da Pierre

Jeanneret, costruita tra il

1928 e il 1931 su commissione di

Pierre Savoye. Si tratta del

manifesto più conosciuto del movimento

moderno e in

particolare del cubismo architettonico.

Pierre

Savoye, broker

assicurativo, socio del

gruppo Gras-Savoye, marito di

Emilie Savoye e padre di Roger

Savoye, nel 1928 commissionò a

Charles-Eduard Jeanneret (noto

come Le

Corbusier) e Pierre

Jeanneret il progetto

di una residenza dove trascorrere

i fine settimana con la famiglia.

La costruzione iniziò nel

febbraio del 1929 e l'abitazione

venne conclusa nel 1931 con

l'aggiunta del sistema di riscaldamento,

diventando così la residenza

secondaria dei Savoye. L'iter

progettuale e costruttivo, come di

consueto in Le Corbusier, fu

abbastanza tortuoso, in quanto il

preventivo iniziale di 785.060

franchi si rivelò sin da subito

essere troppo esoso.

Le

diffocoltà e le tensioni sorte in

fase progettuale, tuttavia,

permasero anche una volta

terminata la costruzione di villa

Savoye, che iniziò ben presto ad

accusare difetti tecnici nefasti.

Quando la famiglia iniziò ad

abitare per brevi periodi la casa,

soprattutto d'autunno, nacquero

infatti diverse difficoltà,

dovute alle infiltrazioni dal

soffitto, agli spifferi causati

dallo scarso isolamento delle

grandi finestre e ai rumori dovuti

al tremolio dei vetri dei lucernari,

oltre che dalla formazione di

condensa, dovuta all'eccessiva

umidità e all'insufficienza

tecnica dell'impianto di

riscaldamento. Da alcune lettere

di Madame Savoye a Le Corbusier si

colgono chiare lamentele al

riguardo («[il ticchettio della

pioggia] è infernale e non ci

lascia dormire» o, in un'altra

lettera: «Piove nell'atrio, piove

sulla rampa e il muro del garage

è completamente impregnato

d'acqua. Quel che è peggio,

continua a piovere nella mia

stanza da bagno, che resta

allagata ogni volta che fa mal

tempo»). I Savoye continuarono ad

abitare la casa fino al 1940.

Dopo

l'abbandono dell'abitazione da

parte dei Savoye quest'ultima

iniziò a essere afflita da

un'inarrestabile serie di

deterioramenti e degradi. Durante

la seconda guerra mondiale i

tedeschi e in seguito gli alleati occuparono

l'edificio, che subì notevoli

danni; i primi addirittura

stabilirono i loro depositi per il

fieno all'interno dell'abitazione. Nel

1958 la città di Poissy

espropriò gli otto ettari

di terreno appartenenti alla

famiglia Savoye, utilizzandone una

parte, non occupata dalla casa

lecorbusierana ormai abbandonata,

per costruire un liceo. Dovettero

intervenire Le Corbusier e altri

architetti per impedire la

demolizione di casa Savoye negli

anni successivi, fino a quando lo

stato francese, nel 1963, acquisì

la proprietà dal municipio e provò

a recuperarla con un primo

tentativo firmato dall'architetto

Jean Debuisson.

Nel

1965 la Maison Savoye, quando Le

Corbusier era ancora in vita, fu

inserita nella lista dei monumenti

storici francesi in virtù del suo

valore architettonico. Nel 1985

ebbe invece inizio un secondo

restauro diretto dall'architetto

Jean-Louis Veret che terminò nel

1997 e vide una ripresa del calcestruzzo ormai

deteriorato dal tempo,

l'installazione di un nuovo

sistema d'illuminazione,

l'impianto di una serie di

telecamere di sorveglianza e il

ripristino di diversi infissi e

arredi interni.

La

Villa Savoye nasce da una maglia

strutturale di base rettangolare

formata da elementi verticali

cilindrici (pilotis) posti

ad un ritmo perimetrale di 4,75

metri l'uno dall'altro e disposti

verso l'interno quasi

simmetricamente secondo uno schema

che favorisce il percorso di

un'automobile e consenta

l'appoggio delle chiusure

orizzontali principali. Tutti gli

elementi principali, dalle

fondamenta ai pilastri ai solai,

sono in cemento

armato. Di particolare

interesse risultano le facciate

della villa Savoye, brano

architettonico tra i più riusciti

del cubismo architettonico: se

l'edilizia tradizionale, infatti,

concepiva un edificio in termini

di facciata principale, prospetti

laterali e retro, Le Corbusier

svuota tale prassi di qualsiasi

significato, rendendo quasi

identiche le facciate.

Partendo

dal basso si ha un portico

coperto, scandito dall'arioso

succedersi dei pilotis,

e il piano terra, dove troviamo la

hall di ingresso, il garage per le

automobili, un piccolo alloggio

riservato all'autista e alla

cameriera, l'appartamento per gli

ospiti e i servizi di lavanderia.

L'automobile, per la sua

formidabile perfezione

tecnico-industriale, era

particolarmente ammirata da Le

Corbusier, il quale la considerava

paradigmatica dello sviluppo

tecnologico del XX secolo: per

questo motivo, una volta giunto a

villa Savoye con la propria

autovettura, il visitatore può

quasi ritualisticamente entrare

nell'abitazione dal garage

mediante la porta d’ingresso in

metallo collocata nel vestibolo

del piano terra. La stessa villa

rimane influenzata dalle dinamiche

motorie dell'automobile,

presentando al piano terra dove vi

è l’ingresso una vetrata

industriale il cui arco curvo,

dalla notevole sensazione di

movimento, è determinato proprio

dal raggio di sterzata di

un'autovettura.

Il

vestibolo denuncia chiaramente i

due elementi di distribuzione

verticale che caratterizzano la

villa Savoye: la rampa, posta in

lieve pendenza, e le scale a

chiocciola. La prima, che con la

sua dolce inclinazione attraversa

e unisce tutti gli ambienti

dell'abitazione, garantisce al

visitatore un'esperienza spaziale

fluente, continua, dando vita se

percorsa a una vera e propria «passeggiata

architettonica», promenade

architecturale, che «offre

costantemente aspetti vari e

inattesi, a volte addirittura

stupefacenti».

La

rampa, insomma, rende l'ascesa

verticale dell'edificio quasi

impercettibile, a differenza della

scala, dove i cambiamenti di quota

sono decisamente più sentiti.

Quest'ultima, torcendosi come una spirale elicoidale,

è uno degli archetipi

fondamentali dell'architettura di

Le Corbusier ed è protetta da un

parapetto, anch'esso in cemento

armato.

La

rampa, dunque, prima di proseguire

la sua corsa verso la terrazza,

emerge presso il primo piano.

Quest'ultimo, come un heures

claires (una scatola sospesa),

così chiamato dai cugini Savoye,

è un prisma monocolore

stereometricamente ben definito,

dalla radicale elementarità,

avvolto da superfici candide,

diafane, e spezzato

longitudinalmente dai vuoti delle

finestre che, configurandosi come

«nastri continui, vitrei e

panoramici» (Zevi),

incidono a metà

ogni prospetto e incentivano

l'interazione tra esterno e

interno.

Il

parallelepipedo puro,

monoprismatico del primo piano,

infatti, comprende gli spazi più

formali e pubblici: la zona giorno

(soggiorno, cucina, salottino), la

zona notte (camera degli ospiti,

camera del figlio e camera dei

genitori) e i servizi (bagno

piccolo e bagno grande), e un

giardino pensile. La camera da

letto padronale ha dimensioni

notevoli, ma non eccessive (in

linea con la destinazione d'uso di

villa Savoye, non dimora stabile,

bensì rifugio per i fine

settimana estivi), ed è

comunicante sia con l'esterno -

con l'adozione di fenêtre

en longueur - che con il

bagno contiguo, dal quale risulta

separato solo per mezzo di

un'esigua tenda-membrana, la quale

non raggiunge neanche il soffitto,

a ribadire la continuità vigente

tra questi due ambienti. Notevoli,

nel bagno, il rivestimento con

tasselli ceramici smaltati di

azzurro, funzionali per il

raggiungimento di un'igiene

ottimale, e la presenza di una

carnale chaise longue,

progettata dallo stesso Le

Corbusier. La cucina, delimitata

da armadi a muro con ante

scorrevoli in alluminio, è

estremamente compatta, a

differenza del soggiorno, che si

presenta come l'ambiente più

ampio dell'abitazione: è

scarsamente arredato e si

arricchisce non tanto della

mobilia, quanto della visuale sul

panorama circostante offerta dalle

finestre a nastro, oltre che da un

caminetto centrale che conferisce

all'intero spazio un carattere

intimo, conviviale.

Il

piano superiore o terrazzo è il

coronamento dell'edificio oltreché

la conclusione del percorso della promenade

architecturale, senza alcuna

barriera architettonica, che parte

dal piano terra dove si trova il

garage, motore e idea del luogo

abitativo, fino a sbarcare tramite

una rampa sul solarium,

come sul ponte di una nave.

Sulla

copertura, infatti, le

fantasticherie nautiche di Le

Corbusier si fanno più vivide,

grazie all'impiego di balaustre di

tipo navale in tubolare di acciaio

tinto bianco e alla presenza del

vano-ciminiera dalla curiosa forma

imbutiforme in cui è alloggiata

la scala. La rigorosa disciplina

formale cui era sottoposto il

prisma del primo piano, inoltre,

qui si attenua con l'azione

dinamica di volumi basati su archi

di cerchio ed ellittici, i quali

operando una «danza di sagome

ondulate» (Zevi) richiamano

esplicitamente la rotondità di

alcuni dipinti puristi (come La

dame au chat et à la théière)

e sembrano anticipare la futura

tensione plastica delle tarde

opere lecorbusierane, come la

cappella di Ronchamp.

Il toit-terrasse (o

terrazzo giardino) qui presente

grazie ai solai in calcestruzzo

armato non pesa sulla struttura

sottostante, ma anzi funge da

coibente e garantisce agli

ambienti del primo piano, una

maggiore frescura d'estate e un

buon isolamento d'inverno. Il

terrazzo ospita oltre ad un

giardino coltivabile anche un

solarium protetto da una parete

tagliavento che riprende la forma

delle curve al piano terra.

Manufacture,

Saint-Dié des-Vosges

Pag.

2

Pag.

2

|