|

Le incisioni

rupestri della Val Camonica si trovano in provincia

di Brescia e costituiscono una delle più ampie collezioni

di petroglifi preistorici del

mondo. L'arte rupestre è segnalata su circa 2 000 rocce in oltre

180 località comprese in 24 comuni, con una particolare concentrazione

nelle municipalità di Capo

di Ponte, Ceto (Nadro), Cimbergo e Paspardo, Sonico, Sellero, Darfo

Boario Terme, Ossimo dove

esistono 8 parchi attrezzati per la visita.

Si

tratta del primo Patrimonio

dell'umanità riconosciuto dell'UNESCO in Italia (1979),

che ha riconosciuto oltre 140 000 figure, anche se nuove

ininterrotte scoperte ne hanno progressivamente aumentato il numero

complessivo portandole fino a duecentomila se non trecentomila.

Le

incisioni furono realizzate lungo un arco di tempo di ottomila anni,

fino all'Età

del ferro (I

millennio a.C.); quelle dell'ultimo periodo sono attribuite al

popolo dei Camuni ricordato

dalle fonti latine. La tradizione petroglifica non si esaurì

repentinamente: sono state identificate incisioni - anche se in numero

assai ridotto, non comparabile con la grandiosa attività preistorica -

di epoca romana, medievale e perfino contemporanea, fino al XIX

secolo. La maggior parte delle incisioni è stata realizzata con

la tecnica della martellina;

in numero minore quelle ottenute attraverso il graffito.

Le

figure si presentano a volte semplicemente sovrapposte senza ordine

apparente, ma spesso invece appaiono in relazione logica tra loro, a

illustrazione di un rito religioso o di una scena di caccia o di lotta;

tale impostazione spiega lo schematismo delle immagini, ognuna delle

quali è un ideogramma che

rappresenta non tanto l'oggetto reale, ma la sua "idea". La

loro funzione è riconducibile a riti celebrativi, commemorativi,

iniziatici o propiziatori - dapprima in ambito religioso, in seguito

anche laico -, che si tenevano in occasioni particolari, singole o

ricorrenti. Tra i segni più noti rinvenuti in Val Camonica spicca la

cosiddetta Rosa

camuna, che è stata adottata come simbolo ufficiale della

regione Lombardia.

Nel dialetto locale della Valle Camonica le incisioni rupestri vengono

indicate col termine riduttivo di pitoti, ovvero pupazzi.

Lo studio su base scientifica

delle rocce arenarie incise risale al 1908, anno in cui apparve sulla

rivista mensile del Touring Club Italiano un saggio riguardante i massi

di Cemmo. Da allora l'esplorazione, la catalogazione e lo studio dei

graffiti andò progressivamente estendendosi.

Il sito preistorico della

Valcamonica, ancora non completamente esplorato, si estende su un’area

lunga 70 chilometri. Le figure, incise su circa 2440 rocce, sono più di

40.000. Queste incisioni rupestri, di cui esistono esempi in Spagna,

nell'Assia, in Svezia ed in Gran Bretagna hanno carattere simbolico ed

evocano scene di navigazione, di danza, di guerra, di aratura, di magia,

ecc. e si dispiegano su un arco di tempo di 8 millenni che ha preceduto

la nostra presente era.

La

grande quantità di figure, come al Monte Bego, è dovuta al particolare

supporto roccioso, un'arenaria permiana (o Verrucano lombardo) a grana

molto fine e cemento siliceo fortemente levigata dai ghiacciai.

Le

incisioni sulla roccia arenaria sono ottenute con diversi stili:

-

tracciando i contorni con uno strumento appuntito, creando quindi dei

graffiti;

- con

la tecnica a martellina, ovvero colpendo ripetutamente la superficie con

un sasso;

- con

la tecnica della martellina indiretta, usando un punteruolo metallico

colpito da un percussore litico.

Le incisioni rupestri della

Valcamonica costituiscono una straordinaria documentazione per immagini

dei costumi e della mentalità preistorica. La decifrazione sistematica,

la classificazione tipologica e lo studio cronologico di questi

petroglifi ha portato un considerevole contributo nei campi della

preistoria, della sociologia e dell’etnologia.

Le

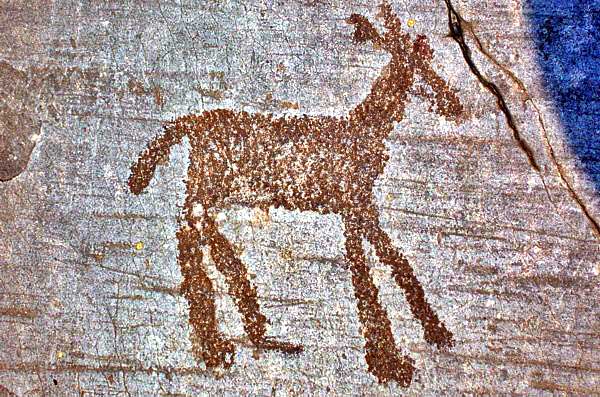

più antiche figure (sebbene molto limitate di numero) risalgono alla

fine del paleolitico (animali di grandi di grandi dimensioni, cervi,

alci). Le

più antiche figure (sebbene molto limitate di numero) risalgono alla

fine del paleolitico (animali di grandi di grandi dimensioni, cervi,

alci).

Il

primo sostanzioso ciclo dell'arte rupestre camuna ha inizio con la fase

finale del neolitico (metà del IV millennio a.C.), con la

raffigurazione schematica di campi coltivati (cosiddette

"mappe" o incisioni topografiche), in corrispondenza con

l'introduzione di pratiche agricole più evolute e con l'invenzione

dell'aratro.

Nella

successiva età del Rame (III millennio a.C.) segue la realizzazione di

statue stele e di composizioni monumentali (figure umane, pugnali, asce,

scene di aratura a traino bovino, cervi e bovini allineati), di

probabile significato e funzione rituale, collegate alla raffigurazione

iconografica di divinità solari o alla venerazione memorialistica di

antenati importanti.

Con

l'età del Bronzo Antico e Medio (figure di armi, asce, pugnali) ha

termine il primo grande ciclo dell'arte rupestre camuna.

Il

secondo grande ciclo ha inizio con l'età del Bronzo Medio-Recente (metà

II millennio a.C.), con la raffigurazione di figure umane schematiche

(cosiddetti oranti).

L'età

del Ferro (80% di tutte le figure, I millennio a.C.) vede una notevole

"esplosione" figurativa, si raffigurano situazioni in

movimento e le scene assumono carattere narrativo. Suggestivi esempi di

arte rupestre derivano dalle scene di caccia o di combattimento,

esaltazione di coraggio e virilità, e dalle raffigurazione di probabili

cerimonie rituali.

L'arrivo

dei romani segna la fine del ciclo istoriativo camuno, proseguito in

epoche successive (particolarmente nel medioevo) solo in maniera

sporadica.

Le

raffigurazioni sono diffusissime nella media Valle Camonica e

rappresentano soprattutto:

Animali

-

Cervo: diffuso soprattutto sulla sponda orientale dell'Oglio, presso il

Parco nazionale delle incisioni rupestri di Naquane. Sulla sponda

occidentale sono eccezionali le scene di caccia ai cervi dalle corna a

forma di lira del Parco archeologico comunale di Seradina-Bedolina. Per

la simbologia si rimanda alla figura del Cervo nella mitologia.

-

Uccelli: se ne possono distinguere chiaramente due tipologie: quelli con

becco arcuato verso il basso, chiamati rapaci, e quelli con il becco

verso l'alto, definiti uccelli acquatici. Si suppone che abbiano un

valore psicopompico.

-

Canidi: anche qua ti tipologie differenti: quelli con la coda arricciata

verso l'alto si suppone siano animali domestici, quelli con la coda

allungata sarebbero invece canidi selvatici come lupi o volpi.

Antropomorfi

- Diffusi

su entrambe le sponde dell'Oglio sono rappresentati sia da soli che in

gruppo. le categorie più definibili sono:

-

Oranti: personaggi con gambe larghe e braccia rivolte verso l'alto, in

una supposta posizione di preghiera

-

Duellanti: combattimenti tra due personaggi armati di spade e scudi.

Forse combattimenti gladiatori.

Figure

di capanna -

Ampiamente

diffuse sulla sponda orientale, soprattutto nella riserva naturale

Incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo, sono delle

raffigurazioni che rappresentano una struttura simile ad una abitazione

coperta da tetto spesso spiovente. Figure

di capanna -

Ampiamente

diffuse sulla sponda orientale, soprattutto nella riserva naturale

Incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo, sono delle

raffigurazioni che rappresentano una struttura simile ad una abitazione

coperta da tetto spesso spiovente.

Fino ad

oggi sono state catalogate oltre 1500 tipologie differenti di figura di

capanna. Gli studiosi ritengono che non si tratti di rappresentazioni

reali quanto di strutture astratte legate al culto dei morti.

Figure

di paletta -

Una delle

raffigurazioni più misteriose della Valle Camonica. Diffusissima in

certi settori, soprattutto nella parte nord-est della riserva naturale

Incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo, sembra completamente

assente da certi luoghi. Sicuramente doveva avere un forte valore

simbolico.

Scene

di aratura -

Diffuse prevalentemente sulla sponda occidentale sono sicuramente

legate al culto della fertilità, data la presenza di rappresentazioni

di ierogamie nelle vicinanze.

Negli anni

sessanta l'archeologo Emmanuel

Anati, tra i primi a studiare sistematicamente il corpus nel

suo complesso, stilò una prima cronologia delle incisioni rupestri,

comparando lo stile e le tipologie di simboli scoperti e individuando

possibili correlazioni con la periodizzazione storica tradizionale,

dalla Preistoria al Medioevo.

Epipaleolitico

- Le incisioni più antiche risalgono all'Epipaleolitico (o Mesolitico, VIII-VI

millennio a.C. circa), qualche millennio dopo il ritiro del

ghiacciaio che ricopriva la Val Camonica (Glaciazione

Würm), e furono opera di cacciatori nomadi di passaggio, che

seguivano gli spostamenti degli animali. Le figure rappresentate infatti

raffigurano animali di grandi dimensioni (cervi e alci), che

costituiscono le tipiche prede di quel periodo. Sono presenti nel comune

di Darfo

Boario Terme, nel Parco comunale delle incisioni rupestri di

Luine.

Neolitico

- Con il Neolitico (V-IV

millennio a.C. circa) si diffusero anche in Val Camonica le

pratiche agricole, con la formazione dei primi insediamenti a carattere

stanziale. Nel campo dell'arte rupestre, a costituire gli elementi

principali delle composizioni sono figure umane e insiemi di elementi

geometrici (rettangoli, cerchi, puntini, probabilmente interpretabili

come rappresentazioni "topografiche" del territorio agricolo),

attributi simbolici che completano il significato delle figure

antropomorfe. Ve ne sono nella Riserva

naturale Incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo[9].

Secondo alcuni studiosi peraltro tali figure antropomorfe schematiche (i

cosiddetti "oranti") sarebbero da attribuire ad epoche più

tarde, e in particolare all'età del Bronzo (II millennio a.C.). In

questo modo solo le figure geometriche (le probabili "mappe")

rappresenterebbero l'inizio dell'arte rupestre camuna post-paleolitica.

Analoga sequenza è presente al Monte Bego (Francia), l'altro grande

polo dell'arte rupestre alpina.

Età

del rame - Durante l'Età

del rame (o Calcolitico, III

millennio a.C. circa), comparvero la ruota, il carro e le

prime forme di metallurgia.

Si assiste nell'arte rupestre alla realizzazione di massi

istoriati con simboli celesti, animali, armi, arature, file

di esseri umani e altri segni. A questi monumenti, conservati

principalmente nel Parco archeologico nazionale dei Massi di Cemmo e

in quello di Asinino-Anvòia (Ossimo),

si attribuisce una funzione rituale, collegata alla venerazione degli

antenati.

Età

del bronzo - Con l'Età

del bronzo (II

millennio a.C. circa) tra le incisioni su rocce affioranti

prende il sopravvento il tema delle armi, a testimonianza del maggior

rilievo assunto dai guerrieri nella società camuna del tempo, accanto a

quello delle figure geometriche (cerchi e varianti) in continuità con

le epoche precedenti.

Età

del ferro - Le incisioni dell'Età

del ferro (I

millennio a.C.) sono quelle attribuite al popolo dei Camuni e

costituiscono circa il 70-80% di tutte le figure censite. Le opere

manifestano l'ideale di virilità e di eroica superiorità cui ambivano;

dominano le rappresentazioni di duelli e di figure umane, anche di

grandi dimensioni, che ostentano le proprie armi, la muscolatura e i

genitali. Sono inoltre presenti capanne, labirinti, impronte di piede,

scene di caccia, reticoli e simboli vari. Anche nell'età del Ferro sono

presenti composizioni topografiche, risalenti ai secoli centrali del I

millennio a.C. (VI-IV sec. a.C.), come nella famosa mappa di Bedolina,

dapprima studiata alla fine degli anni sessanta del secolo scorso da

Miguel Beltrán Llorís e più recentemente da Cristina Turconi per

l'Università di Milano, una delle più conosciute rocce incise di tutta

la Val Camonica.

Età

romana - Durante la dominazione romana della Val Camonica (I-V

secolo d.C.) l'attività petroglifica subì una forte

contrazione, fino a entrare in una fase di latenza. Età

romana - Durante la dominazione romana della Val Camonica (I-V

secolo d.C.) l'attività petroglifica subì una forte

contrazione, fino a entrare in una fase di latenza.

Età

Moderna - Alla fine del Medioevo in Val Camonica si verifica una

ripresa dell'attività istoriativa. Si tratta di varie tipologie di

segni, sia di concezione cristiana (croci e scritte) sia di ambito

civile. Non è dimostrata la tesi che le incisioni di epoca storica

andarono a risacralizzare i precedenti segni precristiani. Al contrario

le ultime ricerche hanno dimostrato che in epoca moderna le incisioni

sono perlopiù di concezione laica. Tra gli esempi si ricordano: le

spirali, le torri, i sistemi di fortificazione e difesa del territorio,

antropomorfi armati e a cavallo, date, impiccati, chiavi. Tra i segni di

concezione religiosa si trovano le croci, gli ostensori spesso associati

alle bare.

Scoperta

e valorizzazione - La prima segnalazione di rocce incise risale al 1909,

anno in cui Walther

Laeng (italianizzato Gualtiero) segnalò al Comitato

Nazionale per la Protezione dei Monumenti due massi istoriati nei pressi

di Cemmo. Lo stesso Laeng nel 1914 scrisse una breve nota sui due

monumenti per la prima edizione della Guida d'Italia edita dal Touring

Club Italiano. Soltanto negli anni

venti, però, i massi incontrarono l'interesse di alcuni

studiosi, come l'antichista Giovanni Bonafini, il geologo Senofonte

Squinabol e, a partire dal 1929,

l'antropologo torinese Giovanni

Marro e l'archeologo fiorentino Paolo

Graziosi. Ben presto vengono scoperte numerose incisioni anche

sulle rocce circostanti e le ricerche, oltre che da Marro, vengono

condotte anche da Raffaello Battaglia per conto della Soprintendenza

alle Antichità di Padova.

Negli anni

trenta la notorietà delle incisioni si diffuse in Italia e

all'estero, tanto che nel 1935-1937 una

vasta campagna di studi fu condotta dai tedeschi Franz

Altheim ed Erika Trautmann. Altheim avviò una lettura

ideologica in senso nazista delle incisioni, presto imitata in

versione fascista anche

da Marro, volta a identificarle come una testimonianza della supposta razza

ariana ancestrale.

La

mappatura e la catalogazione ripresero dopo la Seconda

guerra mondiale, condotte sia da studiosi del neonato Museo di

Scienze naturali di Brescia guidati

da Laeng, sia da esperti nazionali e internazionali. Nel 1955,

con l'istituzione, per iniziativa della sovraintendenza archeologica

della Lombardia,

del Parco

nazionale delle incisioni rupestri di Naquane, iniziò l'opera di

tutela del patrimonio rupestre.

Nel 1956 iniziarono

le esplorazioni di Emmanuel

Anati che scoprì nuovi petroglifi e condusse

un'osservazione sistematica dell'intero patrimonio; tali studi gli

permisero di dare alle stampe, nel 1960,

il primo volume di sintesi generale sull'argomento: La civilisation

du Val Camonica. Lo stesso Anati fondò, nel 1964,

il Centro

Camuno di Studi Preistorici, che si sarebbe fatto carico, oltre

che delle ricerche sistematiche, della stampa e della divulgazione di

vari volumi e di una propria pubblicazione periodica, il Bollettino

del Centro Camuno di Studi Preistorici (BCSP). Nel 1968 si

svolse il primo Valcamonica Symposium, primo di una lunga serie di

convegni, che riunì in Val Camonica numerosi studiosi d'arte e vita

preistorica.

Dopo

l'inclusione tra i Patrimoni dell'Umanità UNESCO promossa del Consiglio

internazionale per i monumenti e i siti il 29 marzo 1979, si

tenne a Milano la

mostra I Camuni, alle radici della civiltà europea (1982).

Le ricerche degli anni successivi hanno poi ulteriormente ampliato il

patrimonio rupestre censito.

Parchi

delle incisioni rupestri

Le

incisioni rupestri sono raccolte in otto parchi tematici:

|

N°

|

Nome

|

Località

|

Note

|

|

1.

|

Parco

di Interesse Sovracomunale del Lago Moro, Luine e Monticolo

|

Darfo

Boario Terme

|

Vasta

area protetta che contiene due aree principali: il sito del

Parco di Luine e quello dei Corni freschi. Le incisioni si

presentano particolarmente ostiche da osservare poiché il

supporto roccioso è rappresentato da pietra

Simona. Vasta

area protetta che contiene due aree principali: il sito del

Parco di Luine e quello dei Corni freschi. Le incisioni si

presentano particolarmente ostiche da osservare poiché il

supporto roccioso è rappresentato da pietra

Simona.

|

|

2.

|

Parco

archeologico di Asinino-Anvòia

|

Ossimo

|

Sorge

su un'area di culto dell'Età

del Rame con

ricostruzioni di statue stele ivi ritrovate. Sorge

su un'area di culto dell'Età

del Rame con

ricostruzioni di statue stele ivi ritrovate.

|

|

3.

|

Riserva

naturale Incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo

|

Ceto Cimbergo Paspardo

|

La

Riserva è una vasta area

naturale protetta,

in gran parte boschiva, con castagneti e betulle, che si estende

per 290 ha.

Al suo interno si conservano oltre La

Riserva è una vasta area

naturale protetta,

in gran parte boschiva, con castagneti e betulle, che si estende

per 290 ha.

Al suo interno si conservano oltre  400 rocce incise con

particolari concentrazioni nelle aree di Foppe (Nadro di Ceto),

Campanine (Cimbergo),

Plas, In Vall e Sottolaiolo (Paspardo). 400 rocce incise con

particolari concentrazioni nelle aree di Foppe (Nadro di Ceto),

Campanine (Cimbergo),

Plas, In Vall e Sottolaiolo (Paspardo).

|

|

4.

|

Parco

nazionale delle incisioni rupestri di Naquane

|

Capo

di Ponte

|

Il

primo parco fondato in Valle Camonica nel 1955.

Si estende per 14 ettari con 104 rocce incise. Il

primo parco fondato in Valle Camonica nel 1955.

Si estende per 14 ettari con 104 rocce incise.

|

|

5.

|

Parco

archeologico nazionale dei Massi di Cemmo

|

Capo

di Ponte

|

Conserva

i Massi di Cemmo, due massi erratici con incisioni rupestri

dell'età del rame che furono le prime incisioni segnalate della

Valle Camonica nel 1909. Presenza di statue

stele. Conserva

i Massi di Cemmo, due massi erratici con incisioni rupestri

dell'età del rame che furono le prime incisioni segnalate della

Valle Camonica nel 1909. Presenza di statue

stele.

|

|

6.

|

Parco

archeologico comunale di Seradina-Bedolina

|

Capo

di Ponte

|

Ultimo

parco aperto in Valle Camonica nel 2005. Vi è la presenza di

incisioni databili alla tarda età del Bronzo e del Ferro. Ultimo

parco aperto in Valle Camonica nel 2005. Vi è la presenza di

incisioni databili alla tarda età del Bronzo e del Ferro.

|

|

7.

|

Parco

comunale archeologico-minerario di Sellero

|

Sellero

|

I

primi ritrovamenti avvennero durante gli anni

sessanta con

la scoperta di venticinque figurazioni, tra cui la roccia dell'Idolo

femminile. I

primi ritrovamenti avvennero durante gli anni

sessanta con

la scoperta di venticinque figurazioni, tra cui la roccia dell'Idolo

femminile.

|

|

8.

|

Percorso

pluritematico del "Coren delle Fate"

|

Sonico

|

Presenza

dell'incisione raffigurante l'Idolo di Sonico, accompagnata con

due dischi solari, che ricorda un bambino in fasce. Presenza

dell'incisione raffigurante l'Idolo di Sonico, accompagnata con

due dischi solari, che ricorda un bambino in fasce.

|

PARCO

COMUNALE DELLE INCISIONE RUPESTRI DI LUINE A DARFO BOARIO TERME

(BRESCIA) - Il Parco abbraccia una vasta area verde nei territori di

Darfo Boario Terme e Angolo Terme, in cui ricadono due ambiti

archeologici: Luine e i Corni Freschi.

L’area

archeologica di Luine, in posizione dominante rispetto all’abitato di

Darfo B.T. ha restituito, oltre alle numerose incisioni rupestri, resti

di probabili luoghi di culto, fondi di capanna e strutture murarie a

secco, che potrebbero testimoniare la presenza di un “santuario”

usato da una o più comunità preistoriche per svolgere cerimonie

collettive. Sugli affioramenti di pietra Simona, dal caratteristico

colore viola, si contano più di 100 pannelli istoriati.

A

Luine si possono vedere le più antiche incisioni rupestri del ciclo

camuno, risalenti al periodo mesolitico, forse eseguite da cacciatori

seminomadi che hanno utilizzato la valle come territorio di caccia sul

finire delle grandi glaciazioni. Successivamente la zona fu abbandonata

per diventare nuovamente luogo di culto e incisione verso la fine del

Neolitico e soprattutto nell’età del Bronzo e del Ferro.

Le

rocce principali sono dotate di cartellonistica esplicativa e tutti i

percorsi sono ben segnalati e mantenuti. Segnaliamo la grande roccia 34,

imperdibile per la sua importanza storica e per la sua bellezza

artistica. Si tratta di un’enorme superficie inclinata che le

incisioni ricoprono quasi completamente, abbracciando l’intero ciclo

artistico camuno: dalla grande sagoma di animale databile a circa 10.000

anni fa, ai guerrieri di età del Ferro del I millennio a.C. Le

rocce principali sono dotate di cartellonistica esplicativa e tutti i

percorsi sono ben segnalati e mantenuti. Segnaliamo la grande roccia 34,

imperdibile per la sua importanza storica e per la sua bellezza

artistica. Si tratta di un’enorme superficie inclinata che le

incisioni ricoprono quasi completamente, abbracciando l’intero ciclo

artistico camuno: dalla grande sagoma di animale databile a circa 10.000

anni fa, ai guerrieri di età del Ferro del I millennio a.C.

Quasi

tutto il repertorio camuno si concentra su questa roccia, considerata

fra le più belle della Valle Camonica. Nella parte alta si leggono le

grandi sagome di guerrieri a corpo quadrato (alte quasi un metro)

risalenti alla fine dell’età del Ferro; sotto, si trovano grandi

reticoli affiancati da figure di duellanti più piccole. Si leggono

chiaramente figure più enigmatiche: un meandro, un labirinto e una rosa

camuna, mentre un mammellone sporgente ospita una composizione di armi

di età del Bronzo. Nelle limpide giornate invernali, la vista dal basso

di questa roccia emoziona e toglie il respiro!

Sempre

a Luine è documentata un’importante fase neolitica, ma soprattutto

una quantità eccezionale di raffigurazioni di armi e composizioni

geometriche di età del Rame e del Bronzo. Fra queste ultime spiccano

senza dubbio le non comuni rappresentazioni di alabarde, oggetti di

prestigio rimasti in uso non oltre l’antica età del Bronzo (inizi del

II millennio a.C.).

L’area

del masso dei Corni Freschi, sulla riva destra dell’Oglio alla

base della collina del Monticolo, fa parte del complesso di siti di

culto che nel corso dell’età del Rame (III millennio a.C.)

caratterizzano diverse località della Valle Camonica.

Il

masso, segnalato nel 1961 da Emmanuel Anati, è un grande blocco di

arenaria precipitato dal versante roccioso alle sue spalle: al centro

della parete verticale è stata incisa una composizione di nove

alabarde, dalla quale deriva l’altro nome con il quale viene indicato:

“Roccia delle alabarde”. Le armi sono state incise a grandezza

pressoché naturale, con lame che vanno da 25 a 30 cm di lunghezza

circa.

Simili

contesti, nei quali grandi massi staccatisi da pareti sono stati incisi

e sono divenuti parte integrante di aree sacre, sono noti anche in altre

località della Valle Camonica: a Cemmo di Capo di Ponte e presso la

roccia 30 di Foppe di Nadro, nel comune di Ceto. I confronti tipologici

ed iconografici, sia con analoghe armi rinvenute in contesti di scavo

(Villafranca – VR) sia con raffigurazioni simili incise su altri massi

della Valle Camonica (la stele Cemmo 3), hanno permesso di datare le

istoriazioni dei Corni Freschi alla fine dell’età del Rame (seconda

metà del III millennio a.C.).

PARCO

ARCHEOLOGICO DI ANVOIA, OSSIMO - Il

parco archeologico di Asinino-Anvòia sull’altopiano di Ossimo-Borno

permette di approfondire il tema dei santuari megalitici dell’età del

Rame (III millennio a.C.). Qui, infatti, sono note diverse aree di culto

con allineamenti di stele e massi, attorno ai quali si svolgevano

cerimonie e riti (Anvòia, Pat, Passagròp e Ceresolo di Malegno).

Percorrendo

per circa 2 km la strada carreggiata che parte dalla Chiesa di S. Rocco

di Ossimo Inferiore, si arriva in automobile all’ingresso del parco in

località Asinino.

Una

serie di pannelli informativi illustra le campagne di scavo condotte

nell’area di di Anvòia da Francesco Fedele (Università Federico II

di Napoli, scavi 1988-2003), nel corso delle quali sono stati ritrovati

quattro massi, allineati secondo un orientamento nord-sud. Di questi,

tre erano rivolti a est con le facce principali istoriate.

Particolarmente importante il ritrovamento “in situ” di

offerte votive, buche di palo e ammassi di ciottoli con presenza di

resti di stele, forse rotte intenzionalmente.

Le

raffigurazioni incise sulle superfici dei tre massi maggiori richiamano,

in maniera molto stilizzata, volti umani; è possibile riconoscere linee

parallele a forma di “U” o di “T”, triangoli sovrapposti,

pendagli ad occhiale e collari. Solo sul monolite denominato “M3”

sono presenti alcune raffigurazioni di pugnali a lama triangolare e pomo

semilunato, di tipo "Remedello" (2800-2400 a.C.).

L’antico

sito calcolitico è illustrato da un plastico che mostra come si

presentava 4.500 anni fa e da riproduzioni in resina degli originali,

rimossi per motivi conservativi.

RISERVA

NATURALE INCISIONI RUPESTRI DI CETO, CIMBERGO E PASPARDO A NADRO - La

riserva nata nel 1983 per valorizzare l'immenso patrimonio artistico

della Valle Camonica, si sviluppa attraverso i tre comuni di Ceto,

Cimbergo e Paspardo. E' una vasta area protetta, in gran parte boschiva,

contenente al suo interno numerosissimi reperti di incisioni rupestri.

La

Riserva Naturale delle Incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo

è l’area archeologica protetta più grande della Valle Camonica, con

oltre 400 rocce incise. Si estende per circa 300 ettari abbracciando i

tre paesi di Nadro di Ceto, Cimbergo e Paspardo.

L'ingresso

a questa vasta area boschiva può essere effettuato in differenti punti,

attraverso strade agro-silvo-pastorali, ma il percorso che si diparte

dal paese di Nadro è sicuramente il più accessibile. In questo luogo

è possibile ammirare la ricostruzione di due abitazioni preistoriche,

dalle quali si prosegue lungo il percorso che si sviluppa attraverso un

gran numero di rocce ricche di incisioni rupestri. I petroglifi

rappresentano differenti periodi storici che vanno dall'età del rame

fino all'età medievale; ogni roccia è riportata su pannelli

esplicativi che ne facilitano la lettura.

La

visita inizia dal Museo didattico della Riserva con sede a Nadro

(infopoint, biglietteria, audio guide, bookshoop, wi-fi, servizi) e

prosegue in uno dei numerosi percorsi di visita con accesso da Nadro di

Ceto (per Foppe), da Cimbergo (per Campanine – Figna) e da Paspardo

(per Plas – Capitello, In Vall e Sottolaiolo). Gli itinerari di visita

consentono, in poche ore o più giorni, di ammirare molteplici aspetti

della riserva: siti archeologici, aspetti etnografici ed ambientali. La

visita inizia dal Museo didattico della Riserva con sede a Nadro

(infopoint, biglietteria, audio guide, bookshoop, wi-fi, servizi) e

prosegue in uno dei numerosi percorsi di visita con accesso da Nadro di

Ceto (per Foppe), da Cimbergo (per Campanine – Figna) e da Paspardo

(per Plas – Capitello, In Vall e Sottolaiolo). Gli itinerari di visita

consentono, in poche ore o più giorni, di ammirare molteplici aspetti

della riserva: siti archeologici, aspetti etnografici ed ambientali.

L’area di

Foppe di Nadro è un susseguirsi di superfici fittamente

istoriate organizzate in un piacevole percorso ad anello. Le incisioni

ritrovate vanno dal V millennio a.C. fino all’alto medioevo;

particolarmente importanti le figurazioni dell’età del Bronzo (II

millennio a.C. con una ricca tipologia di armi) e i leggiadri guerrieri

riferibili alla fase di influenza etrusca (età del Ferro medio).

All’ingresso dell’area istoriata, su un leggero pianoro, è

allestita un’area di sosta dedicata all’attività didattica con una

simulazione di scavo archeologico, la ricostruzione di una capanna

neolitica e di una casa retica dell’età del Ferro.

La

rocca di Cimbergo (XII-XIII sec.) incombe sul sentiero che

conduce a Campanine, dove le ricerche archeologiche, da poco concluse,

hanno individuato più di 100 rocce istoriate, di cui solo una dozzina

organizzata nel percorso di visita turistico. L’area iniziò ad essere

istoriata durante l’età tardo-neolitica (fine IV mill. a.C.), fu

momentaneamente abbandonata durante i secoli successivi (poche le

incisioni del II mill. a.C.) e il suo utilizzo riprese nell’ultimo

millennio a.C. Vi è stata inoltre individuata una ricchissima e finora

unica concentrazione di istoriazioni eseguite dalla fine dell’epoca

romana fino alla piena età moderna.

A

causa della sua considerevole estensione, l’area archeologica di

Paspardo è suddivisa in sottoaree immerse in un suggestivo ambiente

montano, in buona parte integro, ciascuna caratterizzata da stili

esecutivi e da soggetti unici non riscontrabili in altre zone della

Valle. Segnaliamo le zone aperte al pubblico e dotate di infrastrutture

turistiche, tutte comodamente raggiungibili a piedi dal paese: Plas –

Capitello, In Vall e Sottolaiolo.

PARCO

NAZIONALE DELLE INCISIONI RUPESTRI DI NAQUANE A CAPO DI PONTE (BRESCIA)

- Il Parco

Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane, a Capo di Ponte, è stato

il primo parco istituito in Valle Camonica nel 1955. L’area si estende

per oltre 14 ettari e costituisce uno dei più importanti complessi di

rocce incise nell’ambito del sito del Patrimonio Mondiale UNESCO n. 94

“Arte Rupestre della Valle Camonica”. Al suo interno, in uno

splendido ambiente boschivo, è possibile ammirare ben 104 rocce incise,

corredate da pannelli informativi e suddivise in 5 percorsi di visita

facilmente percorribili per circa 3 Km. La visita completa di tutti i

percorsi richiede almeno 4 ore.

Su queste

ampie superfici di arenaria di colore grigio-violaceo, levigate

dall’azione dei ghiacciai, gli antichi abitanti della valle

realizzarono immagini picchiettando con un percussore litico o, più

raramente, incidendo con uno strumento a punta. La cronologia delle

istoriazioni del Parco si colloca tra il Neolitico (V-IV millennio a.C.)

e l’età del Ferro (I millennio a.C.), anche se non mancano incisioni

di età storica. L’epoca meglio rappresentata è sicuramente l’età

del Ferro, quando la Valle era abitata dai Camunni delle

fonti romane.

Alcune

rocce sono di notevoli dimensioni, come la Roccia 1, che colpisce il

visitatore per la straordinaria ricchezza e varietà delle figure

incise, circa un migliaio. Sono presenti molte figure di animali, uomini

armati, telai verticali a pesi, palette, edifici, coppelle e un

labirinto.

Molte

rocce sono dominate da figure umane realizzate in modo schematico, nella

posizione detta dell’orante: hanno braccia rivolte verso l’alto,

gambe contrapposte e corpo lineare, con alcune varianti. Gli studi

mostrano la lunga durata di questo tipo di figura che ha inizio nel

Neolitico e perdura fino agli inizi età del Ferro. Sulle rocce del

Parco possono essere presenti guerrieri, cavalieri, animali, edifici,

figure simboliche ed iscrizioni camune, a volte interpretati come

elementi di scene di significato complesso, ma è necessaria molta

prudenza.

Molto

spesso le superfici rocciose erano ripetutamente incise, sovrapponendo

tra loro figure di età diverse. È così che ad esempio è nata la

cosiddetta “scena del villaggio” della roccia 35, dove alcuni

edifici che si sovrappongono a precedenti scene di caccia al cervo

sembrano mostrare un villaggio con le sue attività. Alcune figure

presentano una particolare valenza artistica, come la famosa

raffigurazione del sacerdote che corre della roccia 35. In alcuni casi

abbiamo vere e proprie raffigurazioni divine, come nel caso della Roccia

70, dove una figura di grandi dimensioni, dalle evidenti corna di cervo,

è interpretata come il dio Cernunnos, che trova confronti con il

celebre calderone di Gundestrup (Danimarca).

PARCO

ARCHEOLOGICO NAZIONALE DEI MASSI DI CEMMO - Nella

piccola valle di Pian delle Greppe, a poca distanza dalla frazione

omonima di Capo di Ponte, sorge il Parco Archeologico Nazionale dei

Massi di Cemmo. Un’area archeologica non solo di grande suggestione

per il contesto naturale, ma anche di grande importanza nella storia

degli studi dell’arte camuna. La segnalazione dei massi, infatti,

avvenuta nel 1909 ad opera del giovane geografo Gualtiero Laeng,

costituisce la prima menzione di incisioni rupestri nella Valle

Camonica. Da allora sono stati numerosi gli studiosi che hanno condotto

indagini nell’area o hanno proposto un’analisi delle istoriazioni.

A

partire dalle ricerche di Emmanuel Anati per il Centro Camuno di Studi

Preistorici (1962) fino agli interventi che la Soprintendenza per i Beni

Archeologici della Lombardia ha avviato a partire dai primi anni ’80,

in occasione di lavori pubblici nell’area. Proprio le ultime indagini,

promosse in previsione della creazione del parco (inaugurato

nell’ottobre del 2005), hanno finalmente permesso la ricostruzione

della complessa e lunga storia del sito.

L’area

dei due massi, precipitati dalla parete retrostante all’inizio

dell’Olocene, risulta già frequentata nel Mesolitico Antico (circa

IX millennio a.C.) e nel Neolitico Recente (IV millennio

a.C.), ma è trasformata in un vero e proprio santuario megalitico

nell’età del Rame, quando i due massi furono incisi e la zona

antistante venne circoscritta da tre solchi di aratura e arricchita da

molte altre stele. L’area

dei due massi, precipitati dalla parete retrostante all’inizio

dell’Olocene, risulta già frequentata nel Mesolitico Antico (circa

IX millennio a.C.) e nel Neolitico Recente (IV millennio

a.C.), ma è trasformata in un vero e proprio santuario megalitico

nell’età del Rame, quando i due massi furono incisi e la zona

antistante venne circoscritta da tre solchi di aratura e arricchita da

molte altre stele.

Nell’età

del Bronzo fu costruito un grande muro, largo alla base 2,50 metri,

che circoscrive lo spazio sacro, che viene ristrutturato anche nell’età

del Ferro (V/IV-II/I sec. a.C). Il santuario perdura in età

romana e viene definitivamente disattivato con l’avvento del

Cristianesimo: le stele sono abbattute e in parte buttate in grandi

fosse.

Sul

Masso 2, oltre alle raffigurazioni di animali (stambecchi, cerbiatte e

canidi in cui si riconoscono branchi di lupi ed un cane raffigurato con

la coda all’insù), si riconoscono armi (un’ascia, un’alabarda e

numerosi pugnali) e figure umane stilizzate. Si possono ammirare due

celebri raffigurazioni legate alle innovazioni tecnologiche del III

millennio a.C.: un carro a quattro ruote piene e un aratro.

Sul

Masso 1 sono incise oltre centocinquanta raffigurazioni comprendenti

animali (cervi dalle grandi corna ramificate, cerbiatte, camosci con

corte corna ad uncino, stambecchi, cinghiali o maiali, canidi e bovidi),

pugnali e una scena di aratura.

Le

oltre 20 stele e gli altri materiali, rinvenuti nel corso delle recenti

indagini, hanno trovato collocazione nel MuPre – Museo Nazionale della

Preistoria della Valle Camonica a Villa Agostani a Capo di Ponte.

PARCO

ARCHEOLOGICO COMUNALE DI SERADINA-BEDOLINA A CAPO DI PONTE (BRESCIA) - La

riserva, raggiungibile dal paese di Capo di Ponte, copre un territorio

posto tra i 400 e i 600 m s.l.m. Soggetta ad una particolare esposizione

del sole, l’area è caratterizzata da una flora specifica di climi più

caldi. Vicino agli alberi tipici della media valle, è possibile

ammirare alcune specie particolari come l’Opuntia Compressa, piccolo

fico d’India che con i suoi frutti viola richiama le sfumature della

roccia affiorante.

Figure

e segni di quest’area sono segnalati dai vari studiosi fin dagli anni

trenta del Novecento, ma vere e proprie ricerche sistematiche iniziano

solo nel 1963, quando Emmanuel Anati, direttore e fondatore del Centro

Camuno di Studi Preistorici, pone la sua attenzione sul sito. Nei

successivi tre anni, Anati individua le sottoaree in cui la zona è

divisa ancora oggi: Seradina I-Corno, Seradina I-Ronco Felappi, Seradina

II, Seradina III e Bedolina, quest’ultima resa famosa dall’insieme

di incisioni definite Mappa di Bedolina.

Negli

anni seguenti il Centro Camuno concentra i suoi studi sulla grande

roccia 12 di Seradina I, mentre nel frattempo la Soprintendenza per i

Beni Archeologici della Lombardia decide di salvaguardare la Mappa di

Bedolina grazie ad un restauro conservativo.

All’interno

del Parco è possibile apprezzare, grazie a cinque percorsi di visita,

varie tipologie di incisioni. L’occhio del visitatore può ammirare i

maestosi guerrieri-cacciatori, le numerose scene di aratura, la capanne

e le iscrizioni in Nord Etrusco. Percorrendo il sentiero che collega

l’area di Seradina a Bedolina, si può restare affascinati dalle

incisioni di corni, probabili strumenti musicali ed arrivare a scoprire

la Mappa di Bedolina, posizionata su una terrazza naturale che permette

di abbracciare con lo sguardo tutto il paesaggio sottostante.

Di

notevole importanza è la roccia 12 di Seradina I, sulla quale è

possibile ammirare un centinaio di figure incise. Estremamente curate e

dinamiche rappresentano scene di caccia al cervo e scene di aratura: si

riconoscono duellanti, cavalieri, cervi dalle grandi corna, cani dalla

bocca spalancata, eroi che fermano a mani nude serpenti e oranti con le

braccia alzate.

Oltre

a queste figure, realizzate con un tratto fine e sicuro, tipiche di

quest’area sono anche le rappresentazioni di armati dai corpi

squadrati, che sono stati incisi all’interno.

All’ingresso

del primo percorso di visita sono ubicate due cascine di servizio con

saletta di proiezione che presenta il Parco, una mostra permanente

dei calchi in gesso della collezione “Battista Maffessoli” (fedeli

riproduzioni delle più importanti rocce incise della Valle Camonica),

la mostra fotografica "Nel bosco dei Graffiti" e un'area

relax.

PARCO

COMUNALE DI SELLERO (BRESCIA) - Il Parco Comunale Archeologico e

Minerario di Sellero racchiude ben quattro diversi siti d’arte

rupestre e l’area mineraria di Carona.

Testimoniata

fin dall’età del Ferro, primo millennio a.C., l’attività mineraria

segna l’economia della Valle Camonica durante tutta l’età storica,

divenendo preponderante nel XVI e XVII secolo.

Le

miniere di Carona, poste a nord-ovest del paese di Sellero, a circa 800

m. s.l.m., sono caratterizzare da cunicoli, gallerie e resti di

alloggiamenti per gli operai e per gli attrezzi e sono state sfruttate a

partire dalla fine dell’800 fino al 1951. Ricche di carbonato di

calcio, calcopirite e quarzo presentano anche rame e ferro.

Dei

quattro siti d’arte rupestre solo uno, quello di Carpène, è stata

attrezzato con un percorso di visita. Dei

quattro siti d’arte rupestre solo uno, quello di Carpène, è stata

attrezzato con un percorso di visita.

Lasciata

l’auto nel paese di Sellero, vicino al torrente Re, è possibile

raggiungere le rocce di Carpène, percorrendo un sentiero che sale di

quota, alternando salite a tratti pianeggianti. Dopo una breve camminata

(25-30 minuti) si arriva all’area attrezzata dov’è possibile

ammirare alcune delle circa venti superfici che compongono questo sito.

Le

prime indagini sistematiche nell’area, già segnalata negli anni ’30

del ‘900, sono degli anni ’80 quando l’amministrazione comunale

richiede l’intervento del Centro Camuno di Studi Preistorici.

Nel

2008, su impulso del Dipartimento Valcamonica Lombardia del Centro

Camuno, nasce il parco comunale Archeologico e Minerario di Sellero,

dove il valore dell’arte rupestre si unisce alla tutela della natura

circostante.

Le

superfici affioranti sono caratterizzate da una roccia dura con

striature metalliche che denunciano la presenza di quarzo al loro

interno, difficili da incidere sono state scelte dall’uomo della

preistoria fin dal Neolitico (fine IV-inizi III millenio a.C.). Le

figure presenti testimoniano una pausa dell’azione incisoria nell’età

del Rame e del Bronzo (III-II millennio a.C.) e un significativa ripresa

della produzione nell’età del Ferro (I millennio a.C.).

Tra le

rocce indicate dal percorso, la grande roccia 2-3 offre la possibilità

di osservare alcune delle figure più importanti del parco, su questa

superficie si riconosce il maestoso insieme di elementi geometrici

definito da alcuni studiosi “idolo femminile” da altri “mappa

topografica”; il “viandante”, forse rappresentazione del dio

celtico Esus, e la più grande incisione di “Rosa Camuna” ad oggi

conosciuta.

Le

restanti superfici offrono la possibilità di ammirare uno dei temi

peculiari dell’età del Ferro: i guerrieri, rappresentati singoli o in

scene corali. Caratterizzati da scudi, spade o lance ed elmi gli armati

segnano la roccia 1 e la vicina roccia 4. Alternati a palette, canalette

e coppelle sono quasi sempre appiedati, tranne per alcune affascinanti

scene di cavalieri, fra le quali uno sembrerebbe intento in una prova di

abilità in piedi sul cavallo.

PERCORSO

PLURITEMATICO DEL "COREN DELLE FATE" - Il

Percorso Pluritematico del “Coren delle Fate” di Sonico, posto

all’interno dell’esteso Parco dell’Adamello, è stato oggetto nel

2007 di un intervento di valorizzazione.

L’area,

segnalata per la prima volta nel 1950, è studiata in un primo momento

da Emmanuel Anati, fondatore e direttore del Centro Camuno di Studi

Preistorici, che scopre e pubblica l”idolo di Sonico”, figura

geometrica sulla roccia 1. Successivamente, il lavoro di Ausilio Priuli

(anni ’90) permette una più larga indagine dell’area con

l’individuazione di nuove superfici incise e la creazione del parco.

Situata

in Alta Valle Camonica, l’area è caratterizzata dalla presenza di

rocce micascistiche (Scisti di Edolo), rocce dure e rugose, difficili da

incidere. Tipiche anche del vicino parco comunale archeologico e

minerario di Sellero, queste pietre differiscono dalle superfici dei

parchi della media valle: arenarie permiane di colore violaceo più

facili da scalfire.

Lasciata

l’auto nei pressi del centro storico del paese di Sonico, si

intraprende il percorso segnalato dai pannelli del Parco

dell’Adamello. Il sentiero si inoltra lungo un affascinante bosco di

castagni in leggera salita per alcuni minuti fino a giungere a un bivio

dove, seguendo le indicazioni dei pannelli, si imbocca il ripido

percorso che conduce alle rocce incise.

Giunti

alla roccia 1, la prima superficie che si incontra lungo il sentiero,

non si può non rimanere incantati dalla visuale circostante: queste

incisioni sono tra le più settentrionali della valle e si trovano in un

luogo strategico, posto in posizione dominante rispetto all’abitato

moderno. Da questa terrazza naturale è possibile ammirare l’inizio

della Valle di Corteno, collegamento con la Val Tellina, e il paese di

Edolo, superato il quale si può raggiungere il Passo del Tonale e

quindi il Trentino.

Le

incisioni che si possono ammirare sulle superfici affioranti sono quasi

esclusivamente di due tipologie: figure geometriche e palette. Cerchi,

linee e coppelle (piccole incisioni circolari) si alternano e abbinano

in svariati modi creando giochi e composizioni spesso uniti tra loro da

linee e canalette. Secondo un primo studio, avanzato dal prof. Anati

negli anni ’60 del ‘900, alcune figure circolari della roccia 1

avrebbero rappresentato un “idolo”, databile al Neolitico (V-IV

millennio a.C.). Successive ricerche hanno avanzato l’ipotesi che si

tratti di rappresentazioni topografiche, riscontrabili in molte zone

della valle.

Tra

le varie figure presenti, molto interessanti sono le ruote raggiate,

probabilmente legate alla ciclicità del sole e alla sacralità del

fuoco. A fianco delle numerose raffigurazioni geometriche, sono invece

rare le incisioni figurative. Tra

queste, molto diffuse sono le figure di “palette”.

Fonte:

|