Hierapolis,

la città posta a dominare la

valle del fiume Lykos lungo il

percorso che collega l'Anatolia

interna al Mediterraneo, era il più

rinomato centro termale del mondo

romano. Le nobildonne della corte

imperiale erano disposte a

intraprendere viaggi lunghi e

faticosi pur di potersi bagnare

nell'acqua benefica, color della

ruggine, delle piscine. Vi

giacevano immerse per ore,

detergendosi con saponi profumati

all'alloro, per poi presentarsi al

cospetto dei loro uomini con il

capo cinto da grappoli d'uva. Il

luogo delle cure di bellezza era -

e ancora è - tanto poetico quanto

straordinario, con le sue piscine

naturali racchiuse in terrazze di

travertino che l'azione incessante

dell'acqua ha ricoperto di un

manto calcareo candido come

bambagia. Tanto che i turchi hanno

dato a quel luogo il nome di

Pamukkale, "castello di

cotone".

Sotto la

tutela dell'Unesco sia per le sue

caratteristiche naturali sia per

l'importanza storica,

Hierapolis-Pamukkale fu fondata

intorno al 190 a.C. da Eumene II,

re della dinastia degli Attalidi,

in corrispondenza di una sorgente

sotterranea dove già da lungo

tempo le popolazioni lidie e

frigie veneravano la dea madre

Cibele. Il sovrano la chiamò

Hierapolis in omaggio a Hiera,

moglie di Telefo, leggendario re

di Pergamo. Poco meno di un secolo

dopo fu Attalo III, un altro re di

Pergamo, a cedere la città - che

già contava notevoli costruzioni

dall'elegante architettura

ellenistica - ai romani, i quali

la posero sotto la giurisdizione

del governatore di Efeso.

Al

centro di una zona altamente

sismica, Hierapolis fu funestata

da due terremoti, rispettivamente

nel 17 e nel 60 d.C. E l'opera di

ricostruzione, che pure ha seguito

l'impianto urbanistico greco, ha

fornito alla città un aspetto

tipicamente romano. A fare da

perno era il Plutonium, l'antica

sorgente sotterranea che i romani

avevano dedicato al dio

dell'oltretomba. Da qui, come

racconta Strabone, si

sprigionavano vapori tossici,

letali per chiunque tranne che per

i sacerdoti, che dimostravano i

loro poteri facendovi volare

attraverso delle colombe, le quali

morivano istantaneamente.

Hierapolis

fu un centro propulsore del

cristianesimo. Nell'anno 80 vi fu

martirizzato l'apostolo Filippo

insieme ai suoi sette figli. E nel

V secolo i bizantini eressero in

suo onore il Martyrion, una

maestosa basilica a pianta

ottagonale, oggi semidiroccata. Ma

la testimonianza più affascinante

delle civiltà che si alternarono

a Hierapolis senza soluzione di

continuità è la necropoli che

sorge a poca distanza dalle

vestigia dell'antica città. Dalle

più antiche tombe a tumulo di età

ellenistica, a quelle romane con

elaborati sarcofagi, alle tombe a

volta dell'era cristiana, le oltre

1200 sepolture fanno della

necropoli di Hierapolis la più

ampia e meglio conservata

dell'Anatolia.

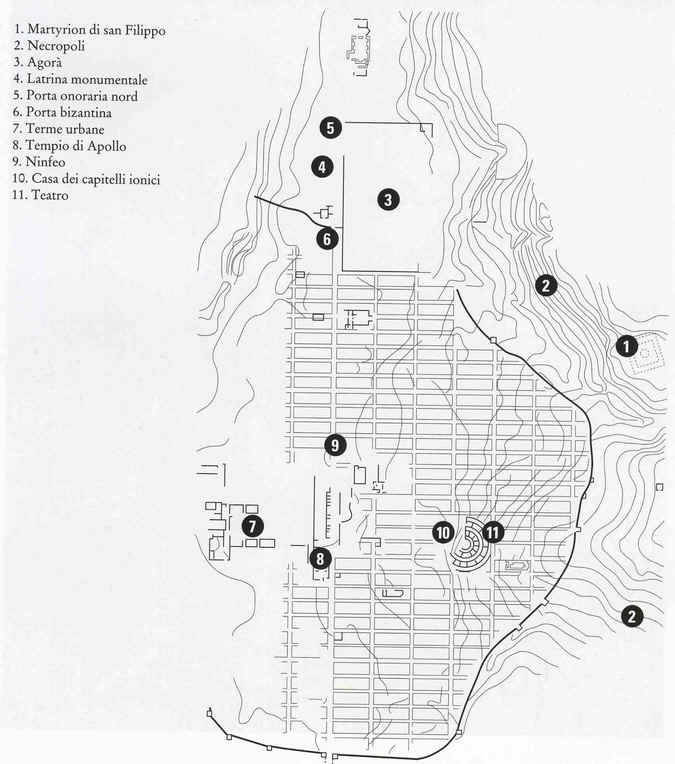

Le recenti

attività di scavo hanno permesso

di riconoscere l'impianto urbano

di Hierapolis, riferibile

probabilmente ad età ellenistica,

con un asse principale nord-sud,

la grande plateia, lungo la quale

si sviluppa un reticolo stradale

ortogonale che divide la città in

isolati regolari, piuttosto

allungati. All'interno di questo

impianto si disponevano gli

edifici pubblici e le case. Nella

parte nord della città, lungo la

strada che portava verso Tripolis,

cominciarono a formarsi, tra il II

e il I sec. a.C., i primi nuclei

della necropoli, che si svilupperà

in età imperiale, con tombe a

fossa ed edifici funerari.

L'assetto monumentale della città

meglio riconoscibile è quello che

si creò in età flavia, dopo il

rovinoso terremoto del 60 d.C.,

tra la fine del I ed il III sec.

d.C. É a questo periodo, infatti,

che si può far risalire la

costruzione dei principali

monumenti quali il teatro, il

recinto del tempio di Apollo,

l'agora commerciale, due grandi

ninfei pubblici, ecc.

La crescita

della città subì un brusco

arresto nel corso del IV sec. d.C.

a causa di un violento terremoto

che distrusse estese aree come

quella dell'Agora commerciale.

La crescita

della città subì un brusco

arresto nel corso del IV sec. d.C.

a causa di un violento terremoto

che distrusse estese aree come

quella dell'Agora commerciale.

Con la

costruzione delle mura di

fortificazione bizantine, alla

fine del IV sec. d.C., la parte

nord della città, compresa

l'Agora commerciale, fu esclusa

dal perimetro urbano ed utilizzata

come cava per recuperare il

materiale da costruzione.

Hierapolis

diviene in questa fase un

importante centro della Cristianità

e lungo l'asse viario principale

furono costruite la chiesa

extraurbana (Terme-chiesa), la

Cattedrale con il Battistero, la

Basilica a pilastri e, sulla

collina orientale, il Martyrion di

S. Filippo.

Alla fine

del VI sec. d.C. un altro

terremoto provocò il crollo della

maggior parte degli edifici

ierapolitani comprese le mura

bizantine.

Nelle più

recenti campagne di scavo sono

state indagate in modo sistematico

anche le fasi medievali le quali

attestano profonde trasformazioni

dell'abitato in nuclei agricoli

che fanno riferimento al castello

costruito, con materiali di

spoglio, su uno sperone del

pianoro.

AGORA

- La vasta piana tra la Via di

Frontino e le pendici delle

montagne ad est fu trasformata,

nel corso del II sec. d.C., in una

grande piazza in cui si può

riconoscere l'Agorà commerciale

di Hierapolis. Larga circa 170

metri e lunga 280, l'Agorà è

circondata sui lati nord, ovest e

sud da portici di marmo con

facciata ionica e fila interna di

colonne corinzie. Sul lato est si

conservano, invece, i resti della

monumentale stoà-basilica che,

impostata su una scalinata in

marmo di 4 metri, dominava la

piazza.

La stoà-basilica

aveva una facciata a due piani ed

un porticato con pilastri a

sezione quadrata a cui si

addossano semicolonne, scanalate

superiormente, con basi di tipo

ionico e capitelli, pure ionici,

con maschere barbate sulle facce

laterali. Il piano superiore aveva

una fila di pilastri a semicolonne

in breccia rossastra con capitelli

corinzi in marmo bianco.

L'ingresso alla stoà-basilica era

segnato da un corpo avanzato con

pilastri su cui poggiano capitelli

figurati con leoni che azzannano

tori e sfingi.

CASA DEI

CAPITELLI IONICI - Lungo una

strada secondaria (stenopos) che

portava verso il teatro è stato

messo in luce un complesso

abitativo la “casa dei capitelli

ionici”. La casa è organizzata

in diversi ambienti che si aprono

su un peristilio centrale quadrato

con tre colonne per lato. Le

sottili colonne, alte metri 2,95,

sono in marmo brecciato rossastro,

con capitelli ionici in marmo

bianco che danno il nome alla

casa.

Il

rinvenimento, nel crollo, di altre

colonne più piccole in onice,

ancora con capitelli ionici, fa

ipotizzare la presenza, almeno

nella parte centrale, di un piano

superiore. L'esistenza di un piano

sopraelevato è anche attestata da

tavelle di terracotta, di

dimensioni più piccole rispetto a

quelle che costituiscono i

pavimenti su cui sono crollate le

strutture. Lo scavo ha permesso di

ricostruire una sequenza di fasi

di frequentazione e rifacimenti

dal II al X sec. d.C.

La

struttura originaria

dell'edificio, sulla base dello

stile degli elementi

architettonici e dei pavimenti in

opus spicatum in cotto, si può

riferire al II sec. d.C. La casa

doveva appartenere ad una delle

famiglie aristocratiche della città

come provano i numerosi oggetti

dell'arredo di marmo, tra cui

un'erma con testa di Dioniso ed

una testa di divinità barbata,

pure in marmo. La casa subì gravi

distruzioni nel corso del

terremoto del IV sec. d.C.; nella

fase di ristrutturazione (inizi V

sec. d.C.) fu modificata

l'organizzazione dei vani intorno

al peristilio e fu ricavato un

nuovo ambiente con pavimento in

opus sectile e zoccolature in

marmo.

LATRINA

- All'ingresso della città,

subito dopo la Porta di Frontino,

si trova una grande latrina

pubblica (fine I sec. d.C.).

L'edificio è stato rinvenuto in

una situazione di crollo,

provocato dal terremoto del VII

sec. d.C., ed è stato poi

ricostruito ricomponendo e

ricollocando i vari elementi nella

posizione originaria.

All'edificio, largo oltre 6 metri

e lungo 20 metri, si accedeva dai

due lati brevi.

Dai due

ingressi laterali, attraverso una

scala di tre gradini, si scendeva

al livello originario, più basso

di almeno un metro rispetto al

piano stradale. Il vano unico, è

diviso longitudinalmente in due

navate da una fila di colonne

doriche monolitiche che

sostenevano il tetto a grandi

lastre di travertino. Un canale

correva lungo i quattro lati

convogliando i liquami nella

cloaca della via di Frontino;

lungo i muri perimetrali rimangono

gli incassi in cui erano inseriti

i sedili.

MARTYRION

- L'edificio fu costruito,

alla fine del IV o gli inizi del V

sec. d.C., su un alto pianoro dal

quale si domina la città ed il

paesaggio circostante, all´interno

di un´area di necropoli. La

struttura è costituita da un vano

centrale, ottagono, su cui si

aprono otto ambienti rettangolari

circondati da una serie di camere

perimetrali. I vani rettangolari

si affacciano sull'ottagono

mediante tre archi sostenuti da

colonne sormontate da capitelli

marmorei compositi.

Il vano

centrale è pavimentato con lastre

di marmo ed era sormontato da una

copertura a cupola lignea coperta

da lamine di piombo, distrutta da

un incendio. I vani radiali hanno

una pavimentazione a mosaico di

grosse tessere con motivi

geometrici a quadrifogli, larga

treccia e bordi a tralci vegetali.

Questo edificio a pianta centrale

tipica dei martyria, sorto in area

cimiteriale, è stato collegato

alla tradizione del diacono

Filippo che in età apostolica si

trasferì a Hierapolis

MURA

BIZANTINE - Le mura bizantine

furono costruite tra la fine del

IV e gli inizi del V sec. d. C.

Non molto imponenti, misurano solo

metri 2,50 di larghezza e furono

realizzate con blocchi di

reimpiego provenienti dalla

demolizione degli edifici

pubblici, in particolare dall'Agorà.

La cinta muraria ingloba quasi

tutto l'abitato di età romana ed

è munita di 24 torri a pianta

quadrata disposte evidentemente in

base ad esigenze strategiche di

controllo del territorio.

In

corrispondenza della via

principale si aprono due porte,

una a nord ed una a sud; lungo il

lato orientale due postierle

conducono verso il Martyrion di S.

Filippo e le tombe della necropoli

orientale. La porta Nord, ad un

solo passaggio, con un grande arco

di scarico, è fiancheggiata da

due torri a pianta quadrata. Al di

sopra del fornice, molto

probabilmente, erano collocate

quattro mensole con teste di

leoni, di pantera e di Gorgoni,

appartenenti ad edifici più

antichi e rinvenute in posizione

di caduta davanti all'ingresso.

NECROPOLI - Vaste necropoli

si estendono fuori del perimetro

dell'abitato; la più importante

per il numero e l'imponenza dei

monumenti è la necropoli

nord.

NECROPOLI - Vaste necropoli

si estendono fuori del perimetro

dell'abitato; la più importante

per il numero e l'imponenza dei

monumenti è la necropoli

nord.

L'architettura

funeraria presenta un'eccezionale

varietà di tipi e di soluzioni.

I più

antichi sepolcri sono quelli a

tumulo, riferibili all'età

ellenistica (II-I sec. a.C.), in

cui la camera funeraria a volta è

coperta da un cono artificiale di

terra circondato da un muro

circolare in cui si apre la porta

d'ingresso.

NINFEO

DEI TRITONI - Il Ninfeo dei

Tritoni è, insieme al Ninfeo

vicino al Tempio di Apollo, una

delle due grandi fontane

monumentali della città.

L'edificio è costituito da una

vasca lunga 70 metri, aperta sulla

strada, e da una facciata con due

risvolti sui quali sono ricavate

nicchie per l'alloggio di statue.

Gli scavi

sistematici del monumento,

iniziati nel 1993, hanno permesso

di recuperare gli elementi della

decorazione architettonica e

figurata in marmo, crollati nella

grande vasca e coperti da strati

di calcare concrezionati. Di

particolare interesse sono le

lastre con scene di Amazzonomachia

e rilievi con personificazioni di

fiumi e sorgenti. I caratteri

stilistici degli elementi

architettonici e la dedica all´Imperatore

Alessandro Severo, incisa su

un'architrave, fanno datare il

complesso alla prima metà del III

sec. d. C

TEATRO

- L'edificio, che occupa circa

quattro isolati del centro urbano,

si addossa in parte al pendio

roccioso. La cavea, molto ripida,

è divisa in due parti dal diazoma

mediano e, verticalmente, da 8

scalette in 9 cunei (kerkides);

superiormente vi era la galleria

di summa cavea. Al centro della

ima cavea è collocata un'ampia

esedra marmorea di proedria, con

sedili terminanti a zampe leonine

e alto schienale, per ospitare

personaggi di alto rango.

La cavea si

salda all'edificio scenico creando

una struttura unitaria e chiusa

secondo i modelli

dell'architettura romana.

L'edificio scenico si articola in

un logeion (palcoscenico) ed in

una scena. Della scena si conserva

solo il primo piano; la parte

superiore è stata rinvenuta in

crollo sul palcoscenico e

nell'orchestra. Il muro della

frontescena poggia su un podio che

si incurva in esedre in

corrispondenza delle porte

principali. Il podio, che poggia

su basamenti sagomati ed ha

cornice decorata a foglie d'acanto

e di quercia, regge lastre

marmoree scolpite con un ciclo

figurativo dedicato ad Apollo ed

Artemide. Questo maestoso edificio

fu costruito nel III sec. d.C.,

sotto l'imperatore Settimio

Severo, inglobando e cancellando

le fasi precedenti.

Lo

straordinario stato di

conservazione del fregio, che

ornava il basamento del colonnato

appoggiato al frontescena del

teatro, pone quest'opera tra i più

importanti complessi di

decorazione teatrale attualmente

noti in Asia Minore. In questi

edifici prevalgono decorazioni con

figure generiche di eroi e del

seguito di Dioniso, divinità dei

travestimenti e dei camuffamenti e

di conseguenza ispiratore della

recitazione.

Il

teatro di Hierapolis, pur

conservando un fregio dionisiaco,

presenta nel punto più importante

della struttura, ovvero lungo il

palco dove gli attori agivano, un

fregio costituito da 49 lastre

rappresentanti i miti di Artemide

e Apollo. L'originalità dei temi

figurativi non attinge a consueti

motivi di repertorio, ma risulta

legato alla realtà culturale

della città, all'ambiente

microasiatico dove spesso è

ambientato il ciclo mitologico

riguardante i due gemelli nati da

Latona, divinità anch'essa

originaria dell'Asia Minore,

venerati nei più grandi santuari

microasiatici, Artemide a Efeso,

Apollo nei templi oracolari di

Didime e di Claro oltre che a

Hierapolis stessa.

Attraverso

un programma iconografico

organico, si passa dalla gloria

della città fiorita nel periodo

ellenistico alla grandezza attuale

(inizio III secolo a.C.) dovuta

all'imperatore Settimio Severo.

Fulcro di tutta la narrazione,

infatti, è l'altorilievo fissato

all'architrave in corrispondenza

della porta principale: esso

rappresenta l'apoteosi

dell'imperatore Settimio Severo in

vesti di Zeus incoronato dalla

Vittoria, circondato dalla moglie,

Giulia Domna, e dai figli,

Caracalla e Geta, e da una serie

di personificazioni, tra cui la

città di Hierapolis, il coraggio,

la giustizia, la fortuna, sotto i

cui buoni auspici venivano svolte

le gare di teatro.

La

sottile corrispondenza tra

l'iconografia e le descrizioni dei

miti nei testi letterari permette

di ipotizzare che l'autore, grande

sostenitore dell'impero come unica

forma di governo possibile, sia da

ricercarsi in Antipatro, filosofo

sofista alla corte imperiale,

istruttore dei figli

dell'imperatore, nativo di

Hierapolis.

VIA

DI FRONTINO - La Via di

Frontino è la strada principale

(plateia) che attraversa l'intero

abitato. Larga 14 metri, è

lastricata e fornita di

marciapiedi; al centro corre la

grande cloaca coperta da lastroni

monolitici. Lungo i due lati si

aprono ambienti allineati con

funzione di case, depositi e

botteghe, unificati da una

facciata in travertino di ordine

dorico.

La

strada appare, per le sue

caratteristiche architettoniche,

organicamente concepita in un

progetto unitario con la porta di

Frontino che costituisce

l'ingresso monumentale alla città

romana. La porta a tre fornici, è

costruita con blocchi squadrati di

travertino e fiancheggiata da due

torri a pianta circolare.

Un'iscrizione monumentale in marmo

sulla facciata con dedica del

proconsole d'Asia, Sesto Giulio

Frontino, all'imperatore Domiziano

permette di far risalire la

costruzione della porta e della

strada alla fine del I sec. d.C.

TEMPIO DI

APOLLO - Le ricerche degli

anni sessanta hanno permesso di

identificare un grande edificio di

marmo collegato, grazie ai dati

restituiti dai documenti

epigrafici rinvenuti durante lo

scavo, al culto della principale

divinità di Hierapolis, Apollo.

L'edificio si imposta su di una

monumentale scalinata e ingloba

l'ingresso ad una cavità ipogeica

in cui va riconosciuto il

Plutonio, l'accesso al mondo

sotterraneo di cui parlano le

fonti letterarie antiche.

Il tempio

era ubicato all'interno di un´area

sacra, di circa 70 metri di

larghezza, circondata da un muro

di recinzione (temenos) al quale

si addossava un porticato in

marmo. Il lato nord è poco

visibile perché parzialmente

coperto dal passaggio della strada

moderna che porta al teatro. Le

strutture del tempio sono più

tarde ma la presenza di due

capitelli ionici e di un capitello

corinzio del I sec. d.C. fanno

ipotizzare l'esistenza nell'area

di un più antico edificio

templare

Ai piedi dei Monti Còkelez si

staglia un dirupo di 200 metri di

altezza. È un luogo che possiede

un fascino speciale e che un

"piccolo" dettaglio

geologico rende unico al mondo:

nella parte alta del dirupo si

trova una sorgente di acque

termali calcaree che scendono

verso la pianura lasciando dietro

di sé una "cascata" di

sedimenti dalle forme fantastiche

e una serie di piscine tiepide

che, per il colore della roccia,

sembrano scavate nel ghiaccio.

Quando, nell'XI secolo, i Turchi

conquistarono l'Anatolia

costruirono qui una fortezza e

diedero alla località il suo nome

definitivo: Pamukkale, ossia

"castello di cotone".

Fin dall'antichità si conoscevano le virtù delle acque di

Pamukkale che, oltre a essere

indicate per la cura delle

malattie degli occhi e della

pelle, venivano utilizzate per

sgrassare la lana e fissare le

tinture. Quando Eumene II, re di

Pergamo tra il 197 e il 159 a.C,

decise di fondare una città in

prossimità delle sorgenti, fu

assicurata anche la prosperità

del luogo. Fin dalle origini,

Hierapolis è stata un'importante

stazione termale, un luogo di

culto per i suoi numerosi templi e

anche un attivo centro di attività

tessile. La qualità delle acque

permetteva di ottenere, mediante

una tintura vegetale, un colorante

rosso intenso dai costi molto più

accessibili rispetto a quelli

della porpora di origine animale

utilizzata dai Fenici.

I movimenti

tettonici non solo hanno causato

frequenti terremoti, ma hanno

anche permesso la nascita di

numerose fonti termali, ed è

proprio l'acqua che sgorgata da

queste fonti con il suo contenuto

minerale, in particolare di gesso,

che creò Pamukkale. A parte una

piccola quantità di materiale

radioattivo, l'acqua contiene

grandi quantità di carbonato di

idrogeno e calcio, che rende le

piogge ricche di bicarbonato di

calcio. Questi fenomeni

atmosferici lasciano spessi strati

bianchi di calcare e travertino

lungo il pendio della montagna,

rendendo l'area simile ad una

fortezza di cotone o di cascate di

ghiaccio.

Pamukkale

è un importante centro turco per

i turisti che viaggiano dalle

coste dell'Adalia e del Mar Egeo

per vedere questo luogo che, in

coppia con Hierapolis, è uno dei

Patrimoni dell'umanità

dell'UNESCO. Esistono pochi luoghi

al mondo simili a questo, ad

esempio le Mammoth Hot Springs

negli USA, e Huanglong nella

provincia cinese di Sichuan (altro

sito dell'UNESCO).

Sfortunatamente

Pamukkale venne abusata nel tardo

ventesimo secolo, alcuni hotel

sono stati costruiti sopra al

sito, distruggendo parte delle

rovine di Hierapolis. L'acqua

calda è stata incanalata per

riempire le piscine degli

alberghi, e quella mancante rubata

ai monumenti che in questo modo

hanno preso il tipico colore

bruno. Inoltre è stata costruita

una strada asfaltata in mezzo al

sito. Le persone ci camminano

sopra con le scarpe, lavandosi con

sapone e shampoo nelle piscine, ed

anche guidando bici e moto lungo

la discesa.

Dopo che

l'UNESCO ha messo gli occhi su

Pamukkale, e dato che il sito

stava perdendo attrattiva, venne

attualizzato un piano di recupero.

Gli hotel furono demoliti, e la

strada coperta da piscine

artificiali che sono tuttora

accessibili, a differenza del

resto, dai turisti scalzi. Vi si

possono trovare anche dei girini.

Una piccola trincea è stata

scavata lungo il bordo, al fine di

recuperare l'acqua ed evitarne la

dispersione. Le parti brune

vengono lasciate al sole, senza

essere coperte dall'acqua,

sbiancandole e peggiorando quindi

il problema. Molte piscine sono

vuote. Alcune aree sono coperte

d'acqua per un paio di ore al

giorno, secondo la programmazione

mostrata in cima alla collina.

Dopo che

l'UNESCO ha messo gli occhi su

Pamukkale, e dato che il sito

stava perdendo attrattiva, venne

attualizzato un piano di recupero.

Gli hotel furono demoliti, e la

strada coperta da piscine

artificiali che sono tuttora

accessibili, a differenza del

resto, dai turisti scalzi. Vi si

possono trovare anche dei girini.

Una piccola trincea è stata

scavata lungo il bordo, al fine di

recuperare l'acqua ed evitarne la

dispersione. Le parti brune

vengono lasciate al sole, senza

essere coperte dall'acqua,

sbiancandole e peggiorando quindi

il problema. Molte piscine sono

vuote. Alcune aree sono coperte

d'acqua per un paio di ore al

giorno, secondo la programmazione

mostrata in cima alla collina.

L'attività

vulcanica sotterranea che ha

generato le fonti termali,

permette anche all'anidride

carbonica di fuoriuscire generando

quella che viene chiamata

"Plutonium", formata

interamente da plutone, e che

significa "luogo del dio

della morte".

ACQUE MIRACOLOSE

- Con una temperatura che si

aggira sui

35 gradi centigradi

e una portata media di circa

40 metri cubi

al secondo, le acque curative di

Hierapolis Pamukkale sono state

considerate preziose fin

dall'antichità. L'architetto

Vitruvio e il geografo Strabone (I

secolo a.C. - I secolo d.C),

mentre studiavano la rapidità con

cui il deposito lasciato dalla

corrente si solidifica, ci

descrivono un paesaggio ben

diverso da quello odierno.

L'oasi

termale era attraversata da canali

di irrigazione, che regolavano il

flusso delle acque in modo che

l'agricoltura e le manifatture ne

potessero sfruttare al meglio le

proprietà. Dall'esistenza di

monete coniate con l'immagine di

Dioniso si deduce che la

produzione locale avesse un buon

commercio. I giardini dovevano

essere numerosi, tanto da

giustificare l'esistenza di una

corporazione di kepourgòi,

giardinieri, menzionata in

un'iscrizione. L'utilità maggiore

di quelle acque non potabili

consisteva nella loro capacità di

fissare la tintura delle lane.

Lavoratori della lana, tintori,

tessitori erano raggruppati in

potenti corporazioni.

I

porphyrabàphoi acquisirono una

posizione preminente poiché

avevano scoperto che utilizzando

una pianta originaria della zona,

e che gli studiosi hanno

identificato con la rhus cothinus

della famiglia delle Coccigee,

potevano tingere di porpora i

tessuti senza dover acquistare il

costoso murice.

Le

caratteristiche stesse del famoso

marmo locale, materia prima dei

sarcofagi funerari dei maggiori

esponenti dell'aristocrazia locale

greca e poi romana, sarebbero

derivate, secondo Filostrato

(prima metà del III secolo d.C),

dallo scorrere delle correnti

calde.

Il

loro ristagnare ne avrebbe

prodotto una varietà giallognola,

le correnti più limpide creavano

una pietra trasparente come il

cristallo, le qualità variegate

nascevano dalle diverse condizioni

di sedimentazione. Purtroppo le

nostre testimonianze si riducono

alle decorazioni e agli elementi

architettonici degli edifici della

città, tuttavia le ricerche hanno

permesso di identificare la

"pietra di Hierapolis"

con un onice o un alabastro più o

meno trasparente, ma non colorato.