La

più celebre struttura architettonica dell'India e probabilmente una

delle più belle al mondo. Nessuna riproduzione rende la magia e le

perfette proporzioni di questo luogo, che Tagore definì "Una

lacrima sul volto del Tempo".

Fu voluto da Shah Jahàn, imperatore

dal 1628 al 1658, che apparteneva alla stirpe islamica dei Moghul;

questa dinastia discendeva dalle tribù mongole che nei secoli

precedenti, capeggiate da Attila e Gengis Khan, avevano seminato il

terrore in Asia e in Europa. Nel 1526 il loro condottiero Baber calò

in India dalle pianure dell'Asia centrale dopo avere fallito

nell'intento di conquistare Samarcanda, scalzò la dinastia musulmana

che da più di trecento anni vi dominava e fondò il suo impero.

Stabilì la sua capitale ad Agra, situata a 206 chilometri a sud di

Delhi, non distante dal deserto del Rajasthan. In quella città, che

era appena stata strappata da suo figlio Humayun al clan guerriero

indiano dei Rajputi, Baber iniziò subito i lavori per realizzare un

parco che chiamò Rambagh (il giardino della bellezza), facendo

scavare un pozzo e deviare le acque del fiume Jumna per alimentare

canali, terme e fontane. Con i suoi giochi d'acqua, i sentieri

simmetrici e le distese di fiori, il Rambagh divenne allora il modello

di tutti i giardini moghul, compreso quello del Taj Mahal. Tutti gli

imperatori che succedettero a Baber proseguirono la sua opera, dedicando

sforzi e mezzi economici ingenti alla costruzione della città

imperiale. Non fu però soltanto il rispetto della tradizione a far nascere il Taj

Mahal,

un'opera alla cui origine sta il grande amore di un uomo per la sua

donna.

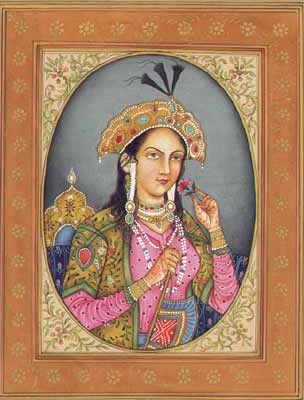

Il

Taj Mahal, La Corona del Palazzo, è una tomba, un mausoleo

costruito da Shah Jahan, quinto imperatore Moghul (dal 1628 al 1658) per

la moglie Mumtaz Mahal, la Preferita del Palazzo, seconda e favorita

sposa del sovrano. Mumtaz Mahal, il cui vero nome era Arjuman Banu

Begum, era una principessa persiana, che influenzò grandemente la

vita e la visione politica di Shah Jahan. Morì a trentanove anni

dando alla luce il 13 figlio nel 1631, lasciando il sovrano in un

profondissimo lutto che gli incanutì i capelli tutti in una

volta, e che estese per decreto al regno. Alla moglie agonizzante

- che soleva accompagnarlo in ogni circostanza, comprese le

campagne militari, rivelando una relazione strettissima di amicizia,

fiducia e complicità tra i due sposi - il sovrano promette di

non sposarsi mai più e di edificarle un mausoleo funebre che sarà la

testimonianza perenne del loro profondo e unico amore.

Sei mesi dopo la morte della regina, avvenuta a Burhanpur, il

suo corpo venne trasportato ad Agra e nel 1631 fu riposto

provvisoriamente in una cripta vicino al luogo destinato alla tomba

definitiva che, nelle intenzioni di Shah Jahan, doveva essere il più

straordinario monumento mai costruito per una donna.

Sei mesi dopo la morte della regina, avvenuta a Burhanpur, il

suo corpo venne trasportato ad Agra e nel 1631 fu riposto

provvisoriamente in una cripta vicino al luogo destinato alla tomba

definitiva che, nelle intenzioni di Shah Jahan, doveva essere il più

straordinario monumento mai costruito per una donna.

Il

risultato sarà un'opera eccezionale: dodicimila tonnellate di pietre

e marmi trasportati da grandi distanze; un edificio la cui

circonferenza supera la Basilica di San Pietro e la Piazza del Bernini

messe assieme; la perfezione delle forme raggiunta grazie a complessi

calcoli matematici; la profusione di pietre rare incastonate nei muri;

le pregevoli decorazioni affidate al più grande calligrafo persiano

dell'epoca, Amanat Khan.

La notizia che l'imperatore stava cercando qualcuno cui

affidare il grandioso progetto fece accorrere ad Agra schiere di

architetti e artigiani provenienti dall'India meridionale, dalla

Birmania, da Ceylon, dalla Transcaucasia e dalla Persia. Nessun

documento dell'epoca indica il nome del progettista del Taj Mahal, ma

la tradizione vuole che a realizzarlo sia stato l'architetto Ustad

'Isa. Si racconta che, alla conclusione dei lavori, Shah Jahan abbia

fatto tagliare le mani ai capomastri, accecare i calligrafi e

decapitare l'architetto, affinché nessuno di loro potesse più

realizzare un altro edificio simile.

Ricordato di volta in volta con

nomi diversi (Ustad Khan Effendi, 'Isa Mohammed Effendi, Ustad

Mohammed, 'Isa Affendi, 'Isa Khan), indicato come proveniente dai

luoghi più disparati (da Costantinopoli, da Shiraz o Isfahan in

Persia, da Samarcanda, da Kandahar in Afghanistan, o anche da Delhi o

Agra) e appartenente a svariate etnie (arabo, cristiano, russo,

indiano o ebreo), Ustad 'Isa è forse un personaggio nato per

soddisfare la curiosità dei turisti inglesi che nell'Ottocento

andavano in visita ad Agra.

Altrettanto prive di fondamento sono le ipotesi secondo cui

quel monumento, in perfetto stile indo-persiano, sarebbe stato

disegnato da un europeo (sono stati fatti i nomi dell'orafo veneziano

Gerolamo Veroneo e dell'argentiere francese Austin de Bordeaux). Oltre

alle considerazioni stilistiche e all'inattendibilità delle fonti su

cui queste ipotesi poggiano, è inaccettabile l'idea che un architetto

cristiano possa aver ricevuto l'incarico di costruire un edificio il

cui ingresso, fino all'occupazione inglese, era proibito ai non

musulmani, i quali, se contravvenivano al divieto, venivano condannati

a morte. Del resto l'ispiratrice del mausoleo Mumtaz Mahal, come

testimonia l'iscrizione che orna il suo sarcofago - "Proteggici,

o Signore, dalla genìa dei miscredenti" - era stata un'acerrima

nemica del cristianesimo e aveva spinto Shah Jahàn a sterminare i

portoghesi che si erano stanziati a Hooghly (sul luogo dell'odierna

Calcutta).

Secondo

alcuni studiosi, l'ideatore più probabile del Tàj Mahal è il

persiano Ustad Ahmad Lahori, che già in precedenza, nel suo duplice

ruolo di ingegnere e di astrologo, aveva ricevuto da Shah Jahan

l'incarico di disegnare alcune delle sue opere più ambiziose. Secondo

altri, il mausoleo non fu progettato da un solo uomo, ma da un gruppo

di esperti coordinati personalmente dall'imperatore. L'impianto

dell'edificio, peraltro, non è una novità assoluta, ma richiama con

le sue cupole e i suoi minareti molte costruzioni indiane, quali il

Forte Rosso di Agra, ampliato e rimaneggiato per volontà dello stesso

Shah Jahan, e ancor più il sepolcro del secondo imperatore moghul

Humayun, costruito a Delhi più di un secolo prima. Come quella dei

suoi illustri precedenti, l'architettura del Taj Mahal costituisce una

sintesi armoniosa tra la ricca tradizione costruttiva islamica

persiana e quella della decorazione indiana.

Molto prima dell'avvento di Shah Jahan, infatti, gli

scalpellini indiani erano famosi in tutto l'Oriente per la loro non

comune abilità nel lavorare la pietra; quando nel XIV secolo

Tamerlano aveva voluto abbellire la sua capitale, Samarcanda, vi aveva

chiamato dall'India i migliori artigiani del marmo, che divennero

l'orgoglio delle sue botteghe e, alla sua morte, innalzarono per lui

il mausoleo del Gure AmTr, indicato anch'esso come uno dei modelli ai

quali il Tàj Mahal potrebbe essersi ispirato.

Nonostante la

comprovata perizia delle maestranze locali, per il suo progetto

ambizioso l'imperatore fece giungere ad Agra artigiani provenienti da

tutta l'Asia: dalla Turchia, Ismail Afandi, che realizzò l'enorme

cupola del mausoleo; da Lahore, nell'attuale Pakistan, l'esperto

gioielliere Qazim Khan, che ebbe l'incarico di fondere e modellare

l'oro del pinnacolo della cupola; da Delhi, infine, abilissimi

mosaicisti guidati da Chiranji Lai.

Nonostante la

comprovata perizia delle maestranze locali, per il suo progetto

ambizioso l'imperatore fece giungere ad Agra artigiani provenienti da

tutta l'Asia: dalla Turchia, Ismail Afandi, che realizzò l'enorme

cupola del mausoleo; da Lahore, nell'attuale Pakistan, l'esperto

gioielliere Qazim Khan, che ebbe l'incarico di fondere e modellare

l'oro del pinnacolo della cupola; da Delhi, infine, abilissimi

mosaicisti guidati da Chiranji Lai.

Ma gli artisti giunti dalla Persia, e in particolare da Bagdad e da

Shiraz, i più numerosi e

considerati superiori per cultura e conoscenze tecniche, furono

determinanti nel dare al Tàj Mahal il suo singolare carattere misto,

indiano e persiano. In particolare, da Shiraz fu chiamato Amanat Khan,

il celebre maestro di calligrafia che decorò la facciata e la cripta

del mausoleo con iscrizioni in caratteri arabi.

Le iscrizioni che costellavano nicchie, archi, cupole,

portali e minareti rappresentavano da un millennio un motivo tipico

dell'arte musulmana (nella quale era proscritta la rappresentazione

della figura umana), che impiegava i segni eleganti della scrittura

per definire lo spazio architettonico e, soprattutto, per offrire agli

occhi dei fedeli brani dei testi sacri islamici. L'importanza

attribuita all'attività dei calligrafi è testimoniata al Taj Mahal

dagli ingenti compensi pagati a Amanat Khan, la cui firma fu l'unica

considerata degna di comparire sulle mura del mausoleo ed è tuttora

visibile all'interno, alla base della cupola, circondata da versetti

del Corano.

I lavori, iniziati nel 1631, proseguirono ininterrottamente

per diciassette anni e richiesero il lavoro di 20.000 operai. Per

accoglierli sorse nello spazio di fronte al cantiere una piccola città,

che assunse il nome di Mumtàzabad in onore della regina morta. Questa

città crebbe con una prosperità tale da divenire più importante

della stessa Agra, e sembra persino che Shah Jahan abbia pensato di

trasferirvi la sua residenza ufficiale. A Mumtàzabad giungevano le

carovane che portavano i materiali da costruzione: il tufo rosso

estratto nelle vicine cave della regione; il marmo bianco, trasportato

su carri trainati da buoi, bufali, elefanti e cammelli dal Makran, a

più di trecento chilometri di distanza; e le pietre rare provenienti

da regioni ancora più lontane, come giada e cristallo dalla Cina,

turchese dal Tibet, lapislazzuli dall'Afghanistan, crisolito

dall'Egitto, conchiglie, corallo e madreperla dall'oceano Indiano.

Nel

XVIII secolo, con l'avvento degli europei e il crollo dell' impero

Moghul, il complesso cadde nell'abbandono e fu oggetto di scempio,

fino allo scellerato progetto di Lord William Bentink, Governatore

generale del Bengala, che ne cominciò lo smantellamento e la

vendita del marmo in Europa. Fortunatamente, a causa dello scarso

riscontro economico ottenuto, la distruzione si interruppe. Ma in

4 secoli di esistenza il Taj ha attraversato tutte le tensioni e le

contraddizioni della storia indiana, fino al 1965, quando durante la

guerra Indo-pakistana fu tenuto lungamente incappucciato con

un'immensa rete nera per nasconderlo ai raid aerei e sottrarlo ai

bombardamenti. Le ultime aggressioni sono quelle dell'inquinamento e

del turismo: per salvare i suoi marmi candidi dalla corrosione

dell'anidride solforosa il governo ha dovuto chiudere 250 piccole

fabbriche locali, costringendo 100mila operai alla disoccupazione.

Persino il fiato dei turisti è una minaccia: 3 milioni di visitatori

all'anno provocano un'umidità pericolosa per la conservazione dei

dipinti all'interno del mausoleo.

Il

complesso architettonico del Taj Mahal copre approssimativamente

un'area di 580 x 300 metri quadrati

e si compone di cinque elementi principali: il darwaza

(portone), il bageecha (giardino) che è la tipica forma di charbagh

(giardino diviso in quattro parti) mughal, il masjid (moschea),

il mihman khana (casa degli ospiti) ed infine il mausoleum

ovvero la tomba di Taj Mahal.

Il complesso tombale venne realizzato

in modo tale da essere accessibile sia dal nord che dal sud,

rispettivamente dal fiume Yamuna oppure dalla terraferma. All'interno del giardino,

si trovano aiuole di fiori, canali

d'acqua che riflettono l'immagine del Taj e viali alberati.

Il

Taj Mahal fu costruito all'interno di un grande giardino che misura 300 x

300 metri quadrati, interamente

circondato da un muro di pianta quadrata. Sui lati della strada che conduce al cancello

esterno, collocato al centro della cinta orientale, vi sono due

edifici ottagonali: a sinistra quello definito "tomba delle dame

di compagnia" perché ospita al suo interno due sarcofaghi, a

destra una piccola moschea di tufo rosso, diventata un'officina di

marmisti durante il periodo dell'occupazione inglese e perciò detta

"dei tagliatori di pietra".

All'entrata un lungo corridoio pieno di botteghe conduce a

un cortile su cui sorge il portale interno, ingresso vero e proprio

del Taj Mahal. Il portale è un edificio a tre piani rivestito di

arenaria rossa, con un'arcata colossale al centro; l'ingresso si apre

sulla sua facciata sud, decorata con versetti del Corano abilmente

realizzati con lettere di marmo nero di dimensioni crescenti verso

l'alto per sembrare, a chi guarda dal basso, tutte della stessa

misura. La presenza di una serie di barriere che compongono un

edificio separato dalla costruzione principale è caratteristica

dell'architettura musulmana, e svolgeva la doppia funzione di

proteggere le ricchezze custodite all'interno e di separare lo spazio

sacro da quello profano. Purtroppo non è più possibile ammirare i

portali d'argento che qui si trovavano in origine, smontati e fusi durante la ribellione della fazione indù degli

Jati,

avvenuta nel 1764.

Si accede così ai giardini, concepiti con un

sorvegliatissimo criterio geometrico. Il loro tappeto verde, che si

estende dal portale fino alla base dell'edificio principale, è

infatti diviso in quattro riquadri regolari da canali di marmo che

confluiscono nella grande fontana centrale, nelle cui acque si

riflette la cupola del mausoleo. Il parco fu chiaramente ideato sul

modello del giardino persiano, che prevedeva l'inserimento degli

elementi naturali in una struttura artificiale creata dall'uomo. Il

giardino del Taj - assai lontano da quello giapponese, volto a imitare

e ad accentuare la natura - somiglia meno al giardino orientale che al

parco di Versailles, dal quale peraltro si differenzia nettamente per

la funzione cui adempie, quella di introdurre spiritualmente

all'edificio sacro. Dopo l'abbandono dell'intero complesso seguito

alla morte dei diretti discendenti di Shàh Jahan, e il decadimento e

la predazione di cui fu oggetto per due secoli, il parco fu

restaurato. Degli animali, dei boschetti, delle aiuole, dei frutteti

che lo allietarono un tempo nulla è rimasto, a eccezione, forse, di

un vecchio albero di simal vicino al mausoleo.

Grazie alla studiatissima inquadratura del giardino e alla

collocazione su una grande terrazza all'estremità settentrionale del

recinto, il mausoleo sembra lontanissimo e piccolissimo se visto dal

portale, mentre, per l'illusione ottica contraria, si ingrandisce a

dismisura se ci si avvicina. L'edificio poggia su una piattaforma

rettangolare di arenaria rossa, alta sette metri, delimitata ai

quattro angoli da minareti di quarantadue metri d'altezza, privi di

funzioni pratiche ma costruiti per conferire slancio verticale

all'insieme.

È fiancheggiato da due moschee gemelle di marmo e

arenaria rossa: quella a occidente, con tre cupole e i pennacchi

contornati di arabeschi di pietra dura, ha il soffitto interno coperto

da affreschi; quella a oriente, nota con il nome di jawab, "la

risposta", poiché perfettamente simmetrica all'altra, non fu mai

usata per il culto e svolgeva probabilmente una pura funzione

estetica.

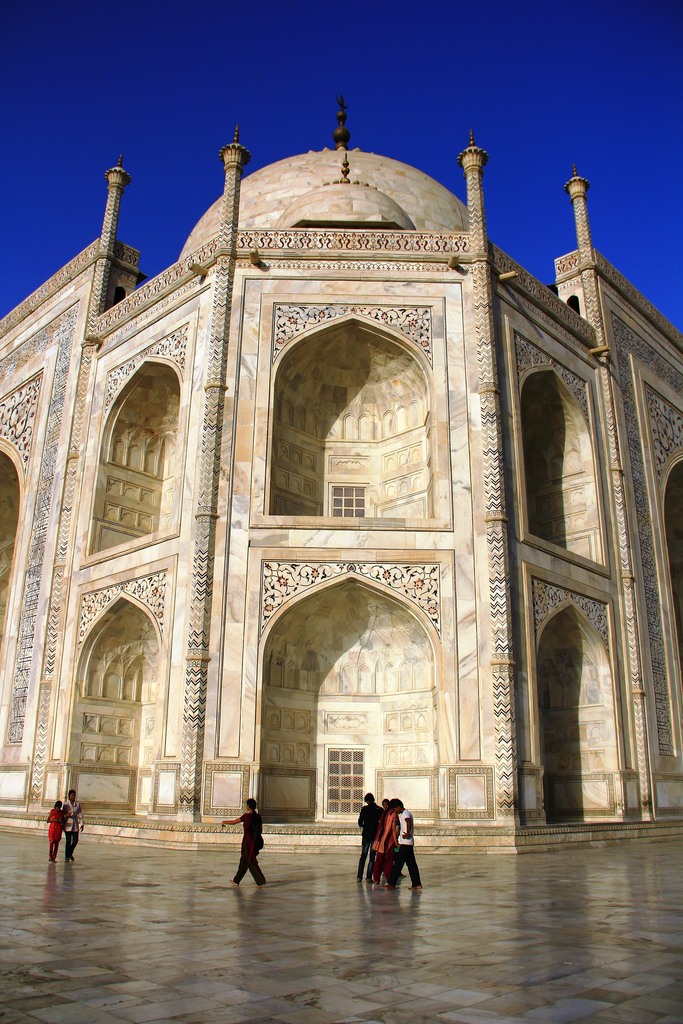

Il mausoleo vero e proprio è il grande edificio centrale,

con pianta a base quadrata smussata agli angoli. È dominato dalla

maestosa cupola centrale, dal diametro di venti metri e la

caratteristica forma orientale a bulbo, che ritorna nelle quattro

cupolette minori. La sua struttura in mattoni è interamente rivestita

all'esterno da lastre di marmo bianco che producono un effetto di

straordinaria luminosità.

Quarantatré tipi di pietre dure e preziose

compongono raffinati motivi vegetali a intarsio, i cui giochi di

colore sono valorizzati dai riflessi delle fontane del giardino e

dalle variazioni di luce nelle diverse ore del giorno e condizioni meteorologiche. Su ognuno dei quattro lati dell'edificio si apre un

alto arco acuto che conduce a una stanza ottagonale, da cui si accede

alla camera funeraria collocata al centro.

L'INFLUENZA PERSIANA - La tomba della regina Mumtaz Mahal è situata su un

terrazzo sopraelevato ed è circondata da quattro minareti, uno per

ogni angolo del terrazzo stesso. Si crede che i minareti siano

leggermente inclinati verso l'esterno in modo da non crollare sulla

tomba, in caso di terremoto.

Come la maggior parte delle tombe

moghul, anche il Taj mostra segni evidenti dell'influenza persiana.

Visto dall'alto è un quadrato con gli angoli smussati composto,

all'interno, da numerose stanze. La stanza principale è circondata da

otto stanze minori ciascuna delle quali presenta delle aperture a

forma di arco.

L'edificio è coperto da cinque

cupole: la più grande, che ha una forma a bulbo, si trova sopra la

stanza principale, le altre coprono quattro delle stanze minori. Il

cenotafio si trova al livello dell'ingresso della stanza principale;

la tomba vera e propria invece è esattamente nel livello sottostante.

La pavimentazione della stanza

tombale è una scacchiera di marmo bianco e nero e molti lavori

artistici in pietra dura, tra cui figure geometriche, fiori e piante,

adornano la stanza.

AD OGNI ORA, UN ASPETTO DIVERSO - Diversi studiosi hanno cercato di capire cosa renda questo

monumento così unico e magnifico. Una ragione è attribuita alle sue

perfette proporzioni e alla geometria.

Una seconda è dovuta ai diversi modi

in cui il Taj si mostra ai suoi visitatori.

Rivestito di delicato marmo, infatti,

il Taj varia il proprio aspetto durante la giornata, a seconda del

cambiamento della luce del sole e dei diversi effetti ottici provocati

dalle ombre sul marmo. Il monumento è considerato particolarmente

bello visto di notte, alla luce della luna piena.

In origine il progetto comprendeva

anche la costruzione, dalla parte opposta del fiume, di un complesso

identico ma in marmo nero invece che bianco, che sarebbe dovuto essere

il mausoleo dell'imperatore. Aurangzeb, il figlio di Shah Jahan,

preoccupato per le ingenti somme di denaro che il padre aveva già

investito per il Taj Mahal, costrinse l'imperatore agli arresti e ne

prese il posto sul trono nel 1658.

Shah Jahan trascorse il resto della

sua vita nella fortezza di Agra, fissando dalla finestra la lontana

sagoma del Taj dove, alla sua morte, venne seppellito insieme alla

moglie.

Per questo motivo, nonostante ci

siano prove archeologiche che le costruzioni del secondo monumento

erano iniziate, il progetto originario non fu mai portato a termine.

MODERNA MERAVIGLIA - Alla fine del XIX secolo, complice il tempo e i ladri di

tombe, il Taj Mahal versava in un forte stato di abbandono. Quando,

nello stesso periodo l'inglese Lord Curzon venne nominato vicerè dell'India, fu avviato un progetto di restauro del monumento.

In questa occasione i tradizionali

giardini del Taj Mahal vennero sostituiti dai classici prati in stile

britannico che sono ancora oggi visibili.

IL SEPOLCRO DI MUMTAZ MAHAL

Alla fine del 1631, mentre iniziavano i lavori per la

costruzione del Tàj Mahal, il corpo di Mumtàz Mahal fu trasportato

da Burhanpur, dove la regina era morta, ad Agra, e posto in un

mausoleo provvisorio vicino al luogo destinato alla sepoltura

definitiva.

La tomba della regina fu, insieme alle due moschee che le

fanno da guardia, il primo edificio del complesso a essere costruito.

Probabilmente la tomba sorse in dieci anni, mentre ne dovettero

passare altri dodici prima che l'intero complesso fosse terminato.

Quando la tomba venne completata, l'imperatore depose sul feretro

della moglie i diamanti più preziosi del suo tesoro e fece stendere

sul sarcofago un manto di perle.

Il sepolcro fu circondato da una

balaustra d'oro e i pavimenti dell'intera stanza, oggi nudi e

consumati dal passaggio dei visitatori, vennero ricoperti da

pregiatissimi tappeti persiani e moghul, sostituiti quasi ogni giorno.

Centinaia di candelieri d'argento e di lampade d'oro vennero appesi

alle pareti e la porta d'ingresso fu dotata di un cancello d'argento

massiccio.

Di tutti questi tesori, trafugati durante i saccheggi che

accompagnarono il tramonto dell'era moghul, rimane ora assai poco.

Nell'enorme vano ottagonale della camera funeraria, in cui la luce

filtra da finestre munite di transenne di marmo traforate, campeggia

il sarcofago della regina e accanto, in posizione asimmetrica, quello

di Shah Jahàn, qui collocato alla sua morte nel 1666.

Entrambe le

tombe, oggi vuote poiché i corpi dei sovrani sono stati spostati

nella cripta sottostante, sono circondate da una transenna ottagonale

di marmo scolpita in una delicatissima filigrana. I mosaici di pietre

rare che ricoprono i due sepolcri sono considerati tra i più belli

del mondo: al centro di quello sul sarcofago di Mumtaz è

rappresentata una penna, mentre sulla tomba dell'imperatore compare un

calamaio, simboli della complementarietà delle loro anime.

La vivacità

dei colori dei sepolcri contrasta con la sobrietà dei disegni

calligrafici delle pareti superiori. Il motivo floreale della

transenna si ritrova invece in bassorilievo sulle pareti inferiori

della sala centrale e delle quattro stanze ottagonali che la

circondano, destinate ad accogliere i parenti di Shah Jahan, ma mai

utilizzate. Per la loro acustica, rivelatasi perfetta, questi ambienti

ospitano talvolta concerti di musica sacra. Sotto la cupola, in

particolare, il rumore più debole si amplifica e si riproduce in modo

sorprendente.