|

Il parco

nazionale del Pollino,

situato tra Basilicata e Calabria tra

le province di Cosenza, Potenza e Matera,

con i suoi 192.562 ettari,

di cui 88.650 nel versante lucano e 103.915 in quello

calabro, è il parco

nazionale più grande

d'Italia;

prende il nome dall'omonimo massiccio

montuoso.

Si

estende tra il sud della Basilicata e il nord della Calabria e in esso è

inserito il gruppo montuoso del Pollino, il più elevato dell’Appennino

Meridionale. Il versante lucano del Parco è suddiviso in quattro vallate

principali: la Valle del Mercure, la Valle del Frido, la Valle del Sarmento e la

Valle del Sinni. Appartengono al territorio calabrese la Valle del Raganello e

la Valle del Coscile. Il Parco offre una moltitudine di paesaggi incantevoli,

con grandi aree incontaminate e differenti a seconda dell’altitudine.

Il

Parco è consigliato a chi ama il trekking e l’escursionismo, a chi ama il

contatto diretto con la natura più incontaminata e selvaggia, a chi ama

l’alpinismo e il rafting, agli amanti del torrentismo più estremo e a tutti

coloro che hanno voglia di scoprire un territorio solitario e silenzioso rotto

solo dal vento che si infrange tra le foglie degli alberi, o gustare sapori e

sensazioni ormai dimenticate.

Dal

novembre 2015, con l'inserimento nella lista

globale dei geoparchi da

parte dell'UNESCO,

il parco del Pollino è considerato sito

patrimonio mondiale.

Il

parco nazionale del Pollino è stato istituito nel 1988,

mentre la perimetrazione provvisoria è del 1990,

così come le misure di salvaguardia.

Tra

gli anni 1993 e 1994 s'insediano gli organismi amministrativi e tecnici:

presidenza, consiglio di amministrazione e direzione; la sede dell'ente di

gestione è ubicata in Rotonda (PZ).

Il

parco si estende su 56 comuni (di cui 24 in Basilicata e 32 in Calabria), 9 comunità

montane e 4 riserve

orientate: Rubbio in Basilicata, Raganello,

Lao e Argentino in Calabria.

Le

sue vette, tra le più alte del sud d'Italia, sono coperte di neve per molti

mesi dell'anno. Dalle cime, ad occhio nudo, si osservano le coste tirreniche e

il litorale ionico.

L'emblema

del parco è il pino

loricato; tale specie è

presente anche in numerose altre stazioni fitoclimatiche delle

montagne balcaniiche e greche.

Il

territorio del Parco comprende in tutto 56 comuni, 24 in Basilicata (22 nella provincia

di Potenza e 2 nella provincia

di Matera), e 32 in Calabria

(provincia di Cosenza).

I

comuni in territorio lucano sono: Calvera, Castelluccio

Inferiore, Castelluccio

Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo

di Sant'Andrea, Carbone, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla

in Sinni, Latronico, Lauria, Noepoli, Rotonda, San

Costantino Albanese, San Giorgio

Lucano (Mt), San

Paolo Albanese, San

Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova

di Pollino, Valsinni (Mt), Viggianello.

I

comuni in territorio calabro sono: Acquaformosa, Aieta, Alessandria

del Carretto, Belvedere

Marittimo, Buonvicino, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Francavilla

Marittima, Frascineto, Grisolia, Laino

Borgo, Laino

Castello, Lungro, Maierà, Morano

Calabro, Mormanno, Mottafollone, Orsomarso, Papasidero, Plataci, Praia

a Mare, San

Basile, San

Donato di Ninea, Sangineto, San

Lorenzo Bellizzi, San

Sosti, Sant'Agata

di Esaro, Santa

Domenica Talao, Saracena, Tortora, Verbicaro.

Fra

questi alcuni sono di interesse storico-archeologico: Castelluccio

Inferiore, Viggianello e Rotonda nel

versante lucano, e Castrovillari, Civita, Morano

Calabro, Laino

Borgo, Mormanno,

e Papasidero nel

versante calabrese.

Altri

comuni, importanti dal punto di vista socio-culturale, sono le comunità

albanesi che si

insediarono nel territorio tra il 1470 e

il 1540.

Nel versante lucano si trovano San

Paolo Albanese e San

Costantino Albanese, mentre nel versante calabrese si trovano San

Basile, Lungro, Plataci, Frascineto e Civita.

Il

paese più alto del parco è Alessandria

del Carretto con i suoi 999 metri s.l.m.,

paese che ancora oggi conserva antiche tradizioni culturali e musicali.

Tra

gli edifici religiosi degni di nota si annoverano, in territorio calabro, il

complesso monastico della Madonna delle Armi a Cerchiara e

ruderi di conventi, come quello del Colloreto a Morano

Calabro, mentre in Basilicata,

nel comune di San

Severino Lucano, a 1537

metri di quota è situato il santuario della Madonna

del Pollino, meta di un

culto religioso profondamente radicato nella gente del luogo.

All'interno

della valle del

Mercure, in territorio di

Rotonda, sono stati ritrovati interessanti reperti paleontologici: Elephas

antiquus, Hippopotamus

major.

Geologia

Il

confine calabro-lucano riveste un particolare interesse nella geologia

dell'Italia meridionale,

rappresentando la complessa fascia di raccordo tra i domini strutturali

dell'Appennino Calcareo auct. e le coltri cristallino-metamorfico-sedimentarie

dell'Arco

Calabro-Peloritano.

"Pollino

Geopark" - Il

17 novembre 2015, i 195 Stati membri dell'UNESCO,

nell’ambito della 38ª sessione plenaria della conferenza generale

dell'UNESCO, hanno riconosciuto la Rete

dei Geoparchi Mondiale quale

Progetto prioritario dell’UNESCO. Tutti i 120 membri della Rete Globale dei

Geoparchi hanno quindi ottenuto il riconoscimento di "Unesco Global

Geopark". Tra questi è presente il Pollino Geopark e da

ciò ne consegue che tutto il territorio del parco nazionale del Pollino è

entrato a far parte del Patrimonio dell’UNESCO.

Il

"Pollino Geopark" racchiude 69 geositi ricadenti

all’interno del proprio territorio, comprendendo circhi

glaciali, depositi

morenici (risalenti

all'ultima glaciazione

wurmiana),nevai, fossili di

Rudiste, particolari formazioni rocciose (come la successione

ofiolitica di Timpa

delle Murge e Timpa di Pietrasasso, ma anche le lave

a cuscino del Monte

Cerviero) grotte preistoriche (Grotta

del Romito), gole scavate

nella roccia calcarea (Raganello,

Lao, Rosa e Garavina), pianori carsici, doline,

profondi inghiottitoi (Abisso

del Bifurto), timpe e vette

che superano i 2000 metri di quota.

Oltre

ai siti di interesse geologico il Pollino Geopark comprende

anche numerosi siti di interesse non geologico, che mirano, insieme ai geositi,

a valorizzare l'intero territorio del parco nazionale del Pollino, dal punto di

vista geoturistico, naturalistico, culturale, storico e archeologico, in modo da

far conoscere e apprezzare tanta bellezza.

Glacialismo

- L'attuale

profilo delle vette più elevate risulta fortemente modellato dall'azione di

antichi ghiacciai,

le cui tracce più evidenti si rinvengono sul versante nord-occidentale di Serra

Dolcedorme con la conca denominata Fossa del Lupo, antica zona di

accumulo delle masse ghiacciate che alimentavano l'imponente ghiacciaio

del Frido; sul versante nord-orientale del Monte Pollino con i due circhi

glaciali separati dal

contrafforte nord-est della stessa montagna; e sul versante settentrionale di

Serra del Prete con il bello e vasto circo glaciale alla cui base sporge

l'accumulo frontale di detrito morenico ricoperto

da una fitta e vasta faggeta.

I

ghiacciai in ritiro, oltre ai depositi morenici, hanno abbandonato massi di

notevoli dimensioni, i cosiddetti massi

erratici. Caratteristici

perché isolati e lontani da probabili punti di caduta, sono facilmente

osservabili sui piani di Pollino e Acquafredda, a

un'altitudine compresa tra i 1.800 e i 2.000 metri di quota.

Il

nevaio del Pollino - Nevai stagionali,

alcuni dei quali di notevoli dimensioni, sono presenti su tutte le vette più

alte del massiccio. Sul Monte Pollino, in particolare, nell'avvallamento

immediatamente a sud rispetto alla cima (nei pressi di un'antica dolina),

a quota 2.225 m slm, ne sorge uno che

è facile scorgere anche a fine agosto. Il 9 ottobre 2010 presso il suddetto

nevaio è stato installato un rilevatore di temperatura per un monitoraggio

diretto del microclima locale. Il

nevaio del Pollino - Nevai stagionali,

alcuni dei quali di notevoli dimensioni, sono presenti su tutte le vette più

alte del massiccio. Sul Monte Pollino, in particolare, nell'avvallamento

immediatamente a sud rispetto alla cima (nei pressi di un'antica dolina),

a quota 2.225 m slm, ne sorge uno che

è facile scorgere anche a fine agosto. Il 9 ottobre 2010 presso il suddetto

nevaio è stato installato un rilevatore di temperatura per un monitoraggio

diretto del microclima locale.

Riserve

naturali orientate

Valle

del Fiume Lao (5.200 ha)

- Comune di Papasidero (CS)

Gole

del Raganello (1.600 ha)

- Comune di San

Lorenzo Bellizzi (CS)

Valle

del Fiume Argentino (3.980 ha)

- Comune di Orsomanno (CS)

Rubbio

(211 ha)

- Comune di Francavilla

in Sinni (PZ)

Flora

- Tra

tante altre specie arboree presenti nel parco vi sono l'abete

bianco, il faggio,

tutti e sette i tipi di aceri di cui l'acero

di Lobelius, il pino

nero, il tasso diverse

specie di querce, castagni, ed alle quote più elevate e sui pendii più ripidi

è presente il pino

loricato, specie rarissima,

che si adatta agli habitat più

ostili, dove altre specie molto rustiche (il faggio in primis) non sono

in grado di sopravvivere.

Fioriture

di Orchidee si

osservano soprattutto in primavera, insieme a quelle di viole, genziane,

campanule e, in estate, il raro giglio

rosso, oltre a molte specie

di piante officinali

ed aromatiche, tra le quali

la fanno da padrona le Labiatae,

con molteplici specie di menta ed

inoltre tutte le varietà di timo, santoreggia, lavanda, issopo,

le cui fioriture avvengono al culmine dell'estate.

Non

da meno sono da considerare le varie famiglie di frutti di bosco e di specie

arboree selvatiche che producono frutti e bacche come

le mele selvatiche,

i vari Prunus,

le fragoline di bosco e

i lamponi di

cui sono disseminati i sentieri e le frequenti radure, laddove le condizioni

climatiche e di soleggiamento ne consentono la fruttificazione.

Riconoscimento UNESCO della

faggeta vetusta di Cozzo Ferriero, la faggeta vetusta più a Sud d'Europa.

Vi vive un antico albero, un pino

loricato, la cui età è

stata stimata al radiocarbonio in 1.230 anni da ricercatori dell’università

della Tuscia, i quali l'hanno chiamato Italus,

dal mitico eroe eponimo dell'Italia.

Fauna

- Anche

la fauna è varia, e comprende specie ormai estinte in altre zone montuose. Fra

i mammiferi presenti nel parco si segnalano il lupo

appenninico, il gatto

selvatico, la volpe,

il cinghiale,

il capriolo autoctono

di Orsomarso, la lontra,

il tasso (Meles meles),

lo scoiattolo nero

meridionale, il driomio.

L'avifauna

comprende l'aquila reale,

l'avvoltoio capovaccaio, il falco

pellegrino, il biancone,

il falco lanario,

il nibbio reale,

il gufo reale,

il gufo comune, il gracchio

corallino, il corvo

imperiale, il picchio

nero e la rara coturnice.

Tra

i rettili presenti vi sono la biscia

dal collare e la vipera.

E ancora sono presenti l'ululone,

la salamandra pezzata,

la rosalia alpina,

ecc...

Di

recente reintroduzione il cervo (nel

2002-03) e l'avvoltoio

grifone (nel 2002).

Questi

tipici paesi sono abitati da contadini, pastori, artigiani e da minoranze

etniche quali gli albanesi che hanno custodito gelosamente le loro tradizioni,

la loro lingua e i loro costumi. Più in alto spettacolari vallate di alta

quota, immense foresti verdeggianti di faggio, di castagno, di cerro coperti di

muschio, di funghi, di erbe aromatiche e popolate dal lupo appenninico, dal

capriolo, dall’aquila reale, dal gufo nero, dal corvo imperiale.

Ancora

più in alto nelle solitarie vette maestose trovano rifugio, oltre che nei

Balcani, magnifici esemplari di Pino Loricato. Albero imponente ed elegante, di

straordinaria bellezza, propaggine dell’ultima glaciazione deve il suo nome

alla struttura della corteccia che ricorda vagamente le loriche, piastre

metalliche delle antiche corazze romane.

Dai

profili contorti, a causa del peso della neve e dei forti venti a cui è

sottoposto, il Pino Loricato simbolo del Parco, può essere considerato per la

sua rarità quasi un “monumento”, anche dopo la morte il suo tronco perdendo

la corteccia resta lì in piedi per anni a guardia del territorio circostante.

Visitare

il Parco del Pollino

Il Parco

del Pollino è un luogo dove arte, tradizioni e natura si sposano alla

perfezione andando a esaltare le bellezze di un territorio davvero unico. Il

parco del Pollino si trova a cavallo tra Basilicata e Calabria e

spazia dal mar Tirreno allo Jonio in un susseguirsi di bellissimi

paesaggi tra montagne che superano i duemila metri, boschi incontaminati, gole

profonde e alti pascoli. Il Pollino è però anche un luogo ricco di storia

e di autentici gioielli architettonici con i suoi tanti borghi e paesi che

conservano ancora vive le tracce di un passato in cui il rapporto con

l’ambiente circostante è sempre stato al centro della vita

quotidiana.

Il

parco del Pollino è oggi una meta ancora fuori dal circuito del grande

turismo di massa, ma comunque molto ricercata da chiunque voglia godersi una

vacanza diversa: all’insegna della vita all’aria aperta, senza dubbio, ma

anche in grado di regalare forti emozioni alla scoperta di luoghi ancora integri

dove il tempo sembra essersi fermato. Ecco dieci tappe da non perdere nel vostro

viaggio nel parco del Pollino.

Quasi

200mila ettari di natura incontaminata a cavallo di due regioni e compresi tra

due mari. Questo e molto altro ancora è il Parco

Nazionale del Pollino, oggi considerato l’area protetta più estesa

d’Italia. L’intera zona del Pollino è formata dai Massicci del Pollino e

dell’Orsomarso, la catena montuosa che fa parte dell’Appennino meridionale a

confine con la Basilicata e la Calabria e vanta le vette più alte del Sud

Italia continentale.

Il

parco nazionale del Pollino è però anche una terra d’acqua visto che sono

numerosi i fiumi che lo attraversano e che con la loro azione incessante ne

hanno profondamente segnato il paesaggio andando a disegnare gole profonde e

ampie vallate che non solo offrono ai visitatori un panorama mozzafiato, ma sono

diventate degli importanti centri per attività sportive come il rafting.

Un’eccellenza del parco nazionale del Pollina è poi quella delle sue erbe

officinali che, in mezzo alla natura rigogliosa di queste zone e grazie a un

sistema ecologico ancora invariato, qui possono crescere in modo prospero.

GROTTA DELLE

NINFEE - A Cerchiara,

paese in provincia di Cosenza affacciato sulla piana di Sibari si trova uno

spettacolo della natura conosciuto e apprezzato fin dall’antichità: la grotta

delle Ninfe.

Secondo la

leggenda in questo luogo mistico si trovava addirittura il talamo di Calipso, la

nereide figlia di Atlante che si innamorò di Ulisse.

Vedendo lo

spettacolo della grotta delle Ninfe, d’altro canto, non è difficile capire il

perché si tratti di un luogo da sempre al centro di miti e leggende, si tratta

di una sorta di canyon strettissimo che taglia in due un grande sperone roccioso

all’interno del quale i raggi del sole fanno fatica a filtrare.

Qui scorre un

ruscello che va a creare al centro della grotta una piscina di acqua calda dove

si formano fanghi dalle importanti proprietà terapeutiche. Immergersi nelle

acque della grotta delle Ninfe, circondati dalle alte pareti calcaree, è

un’esperienza davvero unica, oltre che estremamente rilassante, ma non sempre

possibile per motivi di sicurezza. Nel paese di Cerchiara si trova comunque una

grande piscina, questa a pagamento a differenza della grotta a cui vi si può

accedere gratuitamente.

SAN SEVERINO

LUCANO - San Severino

Lucano, in provincia di Potenza, rappresenta la porta d’accesso settentrionale

al massiccio del Pollino, ma è soprattutto un pittoresco borgo che si trova a

metà tra il Tirreno e lo Jonio.

San Severino

Lucano è un paese di acqua, di montagne che superano i duemila metri e di una

natura ancora incontaminata che lo abbraccia rigogliosa.

Una visita a

San Severino sarà dunque dedicata principalmente alle escursioni e alla

scoperta di un territorio dall’incredibile bellezza e che è possibile

ammirare da una posizione privilegiata dallo splendido santuario della Madonna

del Pollino, una struttura religiosa settecentesca appollaiata come un nido

d’aquila a 1527 metri d’altezza e da cui si gode di una vista straordinaria

sulla Serra del Prete, la Serra di Viggianello, il colle dell’Impiso e quello

del Grattacielo.

Le escursioni

da fare, a piedi, in bici o a cavallo, poi certo non mancano attorno a San

Severino Lucano, da non perdere in questo caso sono i tanti sentieri che

conducono verso nord nel bellissimo Bosco Magnano, ma anche alla scoperta della

selvaggia gola del Frido.

VIGGIANELLO

- A poco più di 500

metri sul livello del mare, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino si trova

Viggianello, un antico avamposto romano nelle terre dei lucani che, secolo dopo

secolo, si è trasformato di pari passo con la terra che lo circonda.

Ancora oggi

Viggianello è un borgo dalla forte impronta bizantina e normanna. Bizantini

erano i monaci che disseminarono il territorio di celle monastiche con chiesa in

comune che sono ancora ben visibili ai piedi del centro storico, mentre normanna

è l’origine dell’insediamento attuale in collina.

Questa lunga e

ricca storia ha lasciato un’architettura molto ricca con chiese e palazzi

gentilizi che conservano al loro interno importanti opere d’arte.

Da non perdere

è senza dubbio la quattrocentesca cappella di San Sebastiano, di origine

bizantina come diverse altre cappelle sparse nella campagna, oppure la chiesa

madre dedicata a Santa Caterina d’Alessandria. Per quanto riguarda le opere

d’arte, da segnalare è Madonna con Bambino in marmo bianco di Pietro Bernini,

il padre di Gian Lorenzo, custodita nel convento di Sant’Antonio a

’Pantana’.

PAPASIDERO -

Questo antico borgo

medievale arroccato alle falde del mote Ciagola, nell’Alto tirreno cosentino,

è ormai da tempo una tappa obbligata per tutti gli amanti della vita all’aria

aperta e, in particolare, del rafting.

Ogni anno

tantissimi appassionati giungono a Papasidero per

lanciarsi tra le correnti del fiume Lao sia a bordo dei gommoni, ma anche per

cimentarsi nel kayak, nel canyoning o nell’acqua trekking. Se Papasidero,

d’altronde, è la forza della natura a farle da padrona, qui sono conservate

anche importanti tracce di insediamenti che risalgono addirittura al

Paleolitico.

Tutto ruota in

questo caso attorno al sito archeologico delle grotte del Romito e ai suoi

straordinari ritrovamenti. Di grande fascino a Papasidero sono però anche i

tanti edifici religiosi a partire dallo splendido santuario della Madonna di

Costantinopoli, costruito a partire dal 1600 al di sotto di una grande rupe

posta sul fiume Lao.

Una posizione

davvero unica a cui si accede grazie a un sentiero a gradoni lastricati e

attraversando un suggestivo ponte ad arco sul Lao.

GROTTE DI

ROMITO - Una finestra

sulla preistoria nel cuore del parco del Pollino. A Papasidero si trova la

meravigliosa Grotta

del Romito che, assieme al Riparo del Romito, costituiscono uno dei

più importanti giacimenti dell’Italia meridionale risalenti al tardo

Pleistocene.

All’interno

di uno stretto canyon a poco distanza dal fiume Lao sono conservate importanti

tracce della presenza di homo sapiens a partire dalla fine del Paleolitico, ma

anche nel Mesolitico e nel Neolitico.

Oggi la grotta

e il riparo sono separati da un muro realizzato quando la caverna fu utilizzata

come dormitorio, ma in epoca preistorica i due ambienti erano un’unica, grande

abitazione e i segni di questa lunga frequentazione sono ancora ben visibili tra

strumenti litici e ossei, graffiti e scheletri.

Il capolavoro

della grotta del Romito è senza dubbio la grande figura di toro, lunga circa

1,20 metri, incisa su un masso di circa 2,30 metri di lunghezza e inclinato di

45 gradi. Un disegno, di proporzioni perfette ed eseguito con tratto sicuro.

Nella grotta è inoltre possibile osservare, nel luogo del loro rinvenimento,

delle riproduzioni di sepoltura datate all’incirca 9.200 anni prima della

nascita di Cristo.

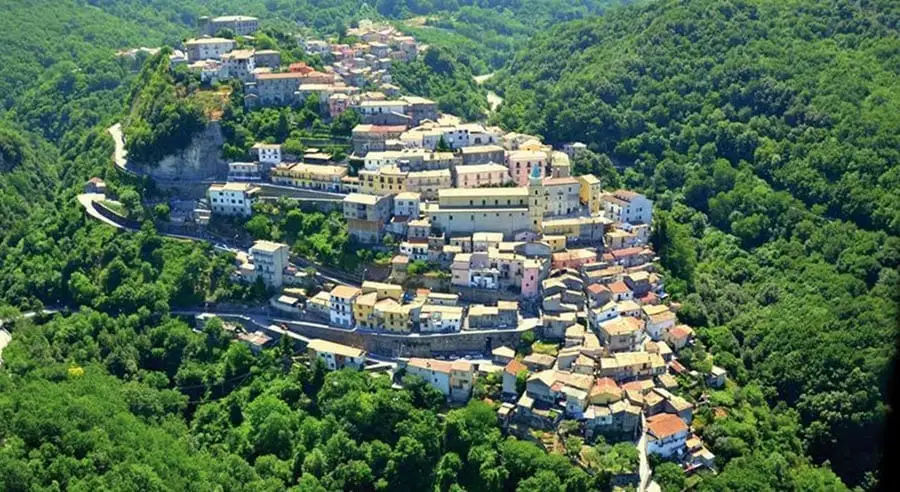

MORANO

CALABRO - Più ci si

avvicina a Morano

Calabro, più si ha

l’impressione di avvicinarsi a un presepe meravigliosamente cesellato dalle

sapienti mani di un maestro artigiano.

Morano Calabro

si trova arroccato sulla cima di un colle con il castello e la chiesa che

sovrastano le fila di case che dolcemente degradano verso valle. Sullo sfondo,

infine, a incorniciare questo panorama da sogno ci sono le vette dei monti

Pollino, Serra Dolcedorme e Serra del Prete che superano tutte i duemila

metri.

Morano Calabro

è un borgo dalla storia millenaria che, secolo dopo secolo, è sempre riuscito

a conservare intatte le proprie tradizioni e il proprio stile di vita.

Oggi Morano

Calabro è una tappa sicuramente suggestiva nel vostro viaggio alla scoperta del

parco del Pollino. A Morano Calabro non solo è bello perdersi tra vicoli e

stradini che salgono e scendono ripidi lungo i pendii del colle, ma lo è anche

scoprire le tante opere d’arte che qui sono conservate. Se d’altro canto gli

scorci di Morano Calabro rapirono la fantasia persino di un genio del Novecento

come Maurits Escher, che ha lasciato un eredità una splendida rappresentazione

speculare del paese, il borgo conserva anche autentici capolavori firmati, per

esempio, da Bartolomeo Vivarini e da Pietro Bernini, padre di Gian Lorenzo.

SANTUARIO

DELLA MADONNA DI COSTANTINOPOLI - Addossato,

quasi incastrato, tra la costa del monte e la sponde del fiume Lao, il santuario

della Madonna di Costantinopoli è un luogo dotato di un fascino mistico a cui

non si piò restare indifferenti.

Qui secolo dopo

secolo è passata la storia di questi luoghi e le sue tracce sono ancora ben

visibili non solo nell’architettura degli edifici che formano il santuario o

nelle opere d’arte che vi sono conservate, ma anche dalla devozione che gli

abitanti portano verso il Santuario della Madonna di Costantinopoli.

Per raggiungere

la chiesa, che si trova a poche centinaia di metri dal centro di Papasidero, si

deve attraversare un ponte risalente all’inizio del XX secolo, ma sotto la cui

campata è ancora ben visibile quello medievale detto della Rognosa.

Proprio questo

antico nome ha portato gli storici a ipotizzare la presenza nell’area dove ora

sorge il santuario, di una piccola chiesa tardo medioevale di cui è riprodotto

l’impianto nell’affresco della Vergine omonima custodito nella cappella di

Santa Sofia, dove compare un edificio a navata unica e campaniletto a vela, che

durante l’epidemia del 1656 venne utilizzata come lazzaretto. Dopo quella

calamità la Vergine di Costantinopoli fu eletta patrona cittadina e si

procedette così all’ampliamento del santuario.

MUSEO ETNICO

ARBERESH DI CIVITA -

Nell’ex municipio di Civita si trova un museo davvero particolare che permette

ai suoi visitatori di conoscere a fondo la storia e le tradizioni degli albanesi

d’Italia, gli arbeshe.

Si tratta di

popolazioni che si stabilirono in tutto il Sud Italia, ma in particolare in

Calabria, tra il XV e il XVII secolo e da allora hanno sempre conservato la

propria cultura, la propria lingua e le proprie tradizioni.

A questa

comunità e alla sua lunga e ricca storia da più di 30 a Civita è dedicato il Museo

etnico Arbëresh al cui interno sono raccolte diverse testimonianze

sulla civiltà contadina locale e in particolare della comunità di tradizione

albanese. Il museo si sviluppa su due piani e si compone di quattro sale: sala

dell’accoglienza, sala del telaio, sala dei totem, sala del costume.

Passeggiando

per il museo si possono osservare da vicino i tradizionali costumi albanesi, ma

anche una rassegna fotografica e testimonianze sui paesi dell’etnia arbëresh

in Italia, una raccolta iconografica sui riti bizantini e una biblioteca di

testi albanesi. Molto belli, infine, un’icona della Madonna di Odigitria e gli

appunti di un cantastorie sulla Storia di Skanderbeg.

CASTELLO DI

VALSINNI - Arte e

letteratura, storia e leggenda: tutto questo e molto altro ancora contribuiscono

a creare il fascino del Castello

di Valsinni.

Attorno a

questo imponente edificio si sviluppa tutta la parte storica del borgo di

Valsinni, un vero gioiello dove tra antichi edifici addossati uno all’altro

spicca la bella chiesa Madre dedicata a Santa Maria Assunta. La particolare

conformazione di questo luogo, inoltre, ha prodotto una particolarità

architettonica: i gafi, aperture coperte che passano sotto le case per aggirare

i dislivelli.

A rendere

celebre Valsinni è però soprattutto il suo castello a cui addirittura

Benedetto Croce dedicò un cantico poetico a Isabella Morra, poetessa

cinquecentesca che, reclusa nelle stanze del castello portò avanti un amore

platonico con il cavaliere spagnolo Diego Sandoval fino a che i suoi fratelli,

venuti a conoscenza di questi mormorii, non avevano accolto il legame che univa

i due poeti e per motivi di ”onore” oltre che politici attuarono una

sanguinosa vendetta.

Una storia

funesta che nel 1928, come detto, ispirò Benedetto Croce, ma a cui anche Dacia

Maraini dedicò uno spettacolo teatrale e che il borgo di Valsinni ricorda ogni

anno con tanti eventi dedicati.

Fonte:

|