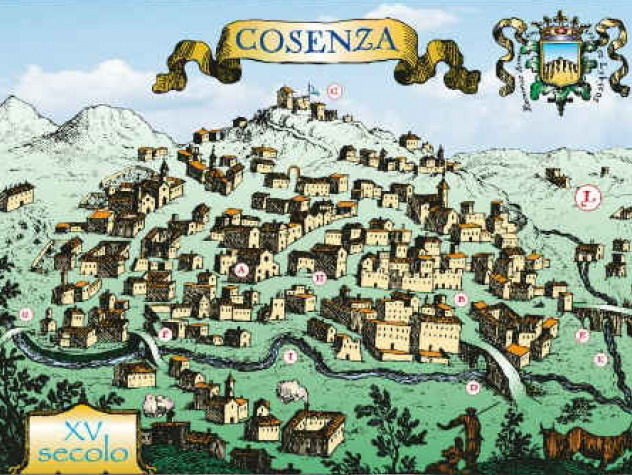

Cosenza, il

capoluogo di provincia più a nord della Calabria, sorge sul colle Pancrazio,

detto U Castiaddru, nella valle

del fiume Crati, alla confluenza di quest'ultimo con il Busento.

Tale confluenza consente di distinguere l'area dell'insediamento primigenio,

posta in alto fino al colle Pancrazio, e la città moderna sviluppatasi lungo la

riva sinistra del Crati.

Il nucleo

storico, meglio conosciuto come Cosenza vecchia, rispecchia la comune

facies degli antichi insediamenti collinari, dominata da vicoli erti, stretti e

tortuosi lungo i quali si erge un'edificazione fatta da fabbricati minuti e

palazzi signorili, arroccati sul colle Pancrazio, successivamente sui colli

Guarassano e Torrevetere, a sinistra del Crati, mentre sono assai rare le

abitazioni su i restanti colli circostanti, Gramazio, Triglio, Mussano e

Venneri. La zona a sud è bagnata anche dai fiumi Cardone e Iassa mentre la zona

nord - ovest del perimetro comunale è attraversata dal torrente Campagnano che

rappresenta il punto di contatto con i comuni dell'area urbana di Castrolibero e

Rende.

L'intera area

di insediamento è protetta a ovest dalla Catena

Costiera meridionale (lungo la quale svetta Monte

Cocuzzo di formazione dolomitico-calcarea e che molti ritengono

invece erroneamente un vulcano spento) che separa la città dal Mar

Tirreno, e a est dalla Sila,

l'altipiano boscoso in cui vive ancora il lupo,

animale totemico della città stessa e simbolo della locale squadra di calcio.

Le origini

della città, abbastanza nebulose, risalgono probabilmente all'VIII

secolo a.C., epoca in cui sul suo territorio sorgeva il villaggio italico

di Kos, di cui sono arrivate a noi alcune monete, conservate al British

Museum di Londra,

risalenti almeno al 420 a.C.; in seguito la città si affaccerà definitivamente

alla storia intorno IV

secolo a.C., momento in cui il luogo era divenuto di importanza

strategica per i Bruzi,

che la conquistarono e ne fecero la loro capitale; è improbabile che i Bruzi,

che parlavano osco, abbiano dato alla città nel 356

a.C. il nome di "Consentia", che è latino (molto

probabilmente mantennero l'originale nome di Cosa o Cossa) e che quindi le venne

dato dai Romani, con riferimento al "consenso" dei Bruzi a

confederarsi e/o al "consensum" dei due fiumi, ovvero alla loro

confluenza; in ogni caso, alla Confoederatio Brutia aderirono tutte le altre

città e villaggi bruzi, oltre ad essere riconosciuta anche dai Lucani,

costretti a firmare un trattato di pace detto "di donna Brettia", che

in futuro divenne una vera alleanza fra i due popoli.

Consentia,

dunque si presentava, durante la massima espansione dei Bretti, come una città

fortificata e temuta, sviluppata e prospera al punto di essere definita

"metropoli" e capitale di un vasto territorio che si espandeva a nord

fino all'entroterra della Basilicata e della Puglia e a sud, fino all'Aspromonte.

controllando sia la costa ionica che tirrenica e quasi tutte le città della Magna

Grecia calabra, che una dopo l'altra caddero sotto i continui

attacchi dei Bruzi. Infatti a nulla valsero gli aiuti di Dionisio prima

e successivamente di Alessandro I

d'Epiro detto il Molosso zio di Alessandro

Magno; quest'ultimo in effetti riuscì a conquistare Consentia, ma morì

poi in battaglia nel 331

a.C. nelle vicinanze, a Pandosia.

Consentia cade ancora nel 275

a.C., quando la confederazione Bruzia si alleò con Pirro re

d'Epiro nella

guerra contro Roma, ma fu risparmiata e addirittura nominata città della Repubblica

romana lasciando intatto il suo ruolo di capitale bruzia.

La voglia di

libertà, di autonomia, la fierezza e l'attitudine alla guerra dei bretti porto,

però, a numerose rivolte contro Roma, tra cui sino di rilevante importanza

quelle del 218

a.C., quando si allearono con Annibale durante

la seconda guerra

punica, e quella dal 73

a.C. al 71

a.C., allorquando i bretti si unirono alla rivolta degli schiavi guidata

da Spartaco,

che nella zona di Cosenza, raccolse in breve tempo ingenti truppe.

A

seguito di questi accadimenti Roma tolse a Consentia lo stato di città della

repubblica romana, sciolse la lega dei Bruzi, levandole dunque lo stato di

capitale, e ne espropriò le terre, facendola diventare semplicemente colonia

romana. Della città di epoca ellenistica restano pochi resti a causa della

continuità di vita del suo centro storico: blocchi parallelepipedi di arenaria

locale pertinenti alla Rocca Brettia sono visibili in vari punti della città,

resti di un vasto edificio monumentale con soglia d'ingresso a piazzetta Antonio

Toscano, resti di case al di sotto dell'ex Seminario Arcivescovile e del Palazzo

Sersale. Al di sopra della capitale dei Brettii fu edificata la colonia romana.

A

seguito di questi accadimenti Roma tolse a Consentia lo stato di città della

repubblica romana, sciolse la lega dei Bruzi, levandole dunque lo stato di

capitale, e ne espropriò le terre, facendola diventare semplicemente colonia

romana. Della città di epoca ellenistica restano pochi resti a causa della

continuità di vita del suo centro storico: blocchi parallelepipedi di arenaria

locale pertinenti alla Rocca Brettia sono visibili in vari punti della città,

resti di un vasto edificio monumentale con soglia d'ingresso a piazzetta Antonio

Toscano, resti di case al di sotto dell'ex Seminario Arcivescovile e del Palazzo

Sersale. Al di sopra della capitale dei Brettii fu edificata la colonia romana.

Sotto la

dominazione romana, Cosenza divenne una stazione della Via

Capua-Rhegium, meglio nota come via Popilia (o via Annia) la via che

congiungeva Roma alla Sicilia.

Durante la

guerra civile tra Pompeo e Cesare, Cosenza si schierò con la fazione di Cesare,

e quindi fu assediata per ordine di Pompeo dai soldati arrivati dalla Sicilia.

Nel 29

a.C. Consentia diventa colonia sotto Augusto,

il quale le concesse nuovamente la cittadinanza romana dopo essersi assicurato

della totale resa dei Bretti e ne delimitò i confini con l'assegnazione del suo

agro in duecento iugeri.

Da quel momento

Consentia cambia connotazione, e da bellica e fortificata si trasforma in una

fiorente città a connotazione commerciale e culturale.

Nel 304, Massimiano,

imperatore romano, si stabilisce a Consentia per far fronte ad una rivolta di

ordine religioso. Con l'eliminazione di Bulla, iniziò il martirio dei cristiani nel

capoluogo bruzio, che vide numerosi suoi figli martiri tra cui san Dionigi e san

Callisto. Nel 313 con

l'editto di Milano il Cristianesimo esce

dalla clandestinità. Per un secolo Consentia vive nel benessere, nella pace e

nello splendore, finché Alarico re

dei Visigoti non

la invade subito dopo aver perpetrato il Sacco

di Roma del 24 agosto 410.

Durante l'invasione, nei pressi della città nel 410, Alarico muore di malaria e,

secondo la leggenda, fu seppellito in armatura dal suo esercito, con una parte

del bottino di Roma ed il suo cavallo nel letto del fiume Busento,

il quale venne momentaneamente deviato per poi essere reindirizzato nel letto

naturale facendo perdere per sempre il punto preciso della sepoltura.

Sono visibili

testimonianze della città romana nel centro storico: scavo di una domus in

piazzetta A. Toscano, scavo di edifici termali in via S. Tommaso e Palazzo

Sersale, resti delle mura di cinta in opus

reticulatum.

Nel 554 l'esercito

di Giustiniano sconfisse

gli Ostrogoti; Narsete entrò

a Consentia e con l'era bizantina la

città riacquistò nuovamente il titolo capitale delle terre meridionali

liberate dai bizantini. Nell'anno 568, Giustino

il Giovane, nipote di Giustiniano, divenne Imperatore e Consentia venne

trasformata in ducato. In questo periodo il capoluogo bruzio divenne culla di

letterati, si formarono le nuove classi dirigenti e vi nacque la prima scuola

musicale. Nei secoli VIII e IX fu dominio prima longobardo,

durante il quale divenne sede di Gastaldato del Principato

di Salerno, e poi bizantino,

conosciuta col nome di Constantia. Violentemente contesa da saraceni e

longobardi, la città fu quasi distrutta e riedificata nel 988.

Nel 1057 Roberto

il Guiscardo diede inizio all'occupazione normanna della

Calabria. Constantia fu ostile a questa nuova dominazione, tanto che in città

si scatenò una ribellione che però fu presto sedata. In questo periodo divenne

capitale e sede del giustizierato Val

di Crati e Terra Giordana e residenza di Ruggero

II, Duca di Calabria che iniziò la costruzione del Castello sui

ruderi di una fortezza saracena. Con il matrimonio tra Costanza

d'Altavilla, ultima erede tra i sovrani normanni, ed Enrico

VI di Hohenstaufen inizia

la dominazione sveva.

Sotto Federico

II di Svevia, lo "stupor mundi" che considerava Cosenza la sua

sede preferita dopo Palermo e Napoli,

iniziò un periodo prosperoso sia culturalmente che economicamente grazie anche

all'istituzione di un'importante fiera annuale (La

fiera della Maddalena), una fase che gratificò la città di numerosi

privilegi. Venne completato e consacrato il Duomo

di Cosenza, nel quale fu fatto seppellire il figlio primogenito Enrico

VII, nato dal matrimonio con Costanza

d'Aragona, morto suicida e in contrasto con il padre che lo aveva

condannato prima a morte, poi al carcere a vita, e inoltre venne ristrutturato

il Castello con

le due torri ottagonali.

Dopo la morte

di Federico II il passaggio dall'età Normanno - Sveva al periodo angioino non

fu facile. La città venne attanagliata dal brigantaggio e

dalla miseria in virtù di un fiscalismo accentuato e da una serie di lotte

intestine, pur non essendo mai stata infeudata e pur avendo conservato sempre un

soddisfacente margine di autonomia grazie ai numerosi privilegi elargiti dai

dominatori. Passò un secolo prima di ritrovare la tranquillità, quando,

accolse Luigi III

d'Angiò che, dal 1432 insieme

alla moglie, Margherita

di Savoia, risiedette nel castello eleggendo

la città a sede dell'erede al trono di Napoli, dandole il titolo di centro del ducato

di Calabria. Luigi III d'Angiò venne colpito dalla malaria,

morì il 12 novembre 1434 e

fu seppellito nel Duomo.

In seguito a

lunghe e cruente guerre di successione gli Angioini furono sostituiti dagli Aragonesi che

decretarono Cosenza la capitale della Calabria

Citra Naethum, poi capoluogo della Calabria

Citeriore che comprendeva grosso modo la provincia cosentina. Il

periodo aragonese consacrò

Cosenza la più importante città del reame nel campo del diritto (1494-1557).

Dopo Napoli diventa

la seconda città ad avere una cartografia e

nel 1511 nasce

l'Accademia Cosentina fondata

da Aulo Giano

Parrasio e portata al suo massimo splendore da Bernardino

Telesio, il più grande dei cosentini illustri, definito da Francesco

Bacone il primo degli uomini nuovi. In seguito viene conquistata

dagli spagnoli e

nonostante le ribellioni e contrasti di vario genere diviene uno dei centri più

vivi della cultura meridionale. In questo periodo fiorirono ingegni di alto

livello come Antonio

Serra, il primo che si occupò di economia politica, Tommaso

Cornelio, medico e scienziato, Pirro

Schettini, poeta, Gian

Vincenzo Gravina, il teorico che fondò a Roma l'Accademia

dell'Arcadia.

Il

XVI secolo vide un impressionante fioritura umanistica e segnò per Cosenza una

rinascita intellettuale, tanto che venne definita "Atene della

Calabria". Dopo duecento anni di dominio spagnolo seguì nel 1707 quello

degli austriaci e

dopo la guerra di successione polacca (1738) il regno di Napoli venne assegnato

a Carlo III di

Borbone che governò fino all'unità d'Italia. Questo periodo venne

caratterizzato da contrasti e dalla formazione di sette massoniche e giacobine.

Nel 1799 molti cosentini parteciparono agli eventi turbinosi della Repubblica

Partenopea, dando il loro contributo di azione e di idee sia nelle file

dei sanfedisti che in quelle dei patrioti giacobini e filo-francesi.

Il

XVI secolo vide un impressionante fioritura umanistica e segnò per Cosenza una

rinascita intellettuale, tanto che venne definita "Atene della

Calabria". Dopo duecento anni di dominio spagnolo seguì nel 1707 quello

degli austriaci e

dopo la guerra di successione polacca (1738) il regno di Napoli venne assegnato

a Carlo III di

Borbone che governò fino all'unità d'Italia. Questo periodo venne

caratterizzato da contrasti e dalla formazione di sette massoniche e giacobine.

Nel 1799 molti cosentini parteciparono agli eventi turbinosi della Repubblica

Partenopea, dando il loro contributo di azione e di idee sia nelle file

dei sanfedisti che in quelle dei patrioti giacobini e filo-francesi.

Durante

l'occupazione napoleonica la

città fu contrassegnata dalla costruzione di opere pubbliche e da un

orientamento anticlericale e libertario. Si svilupparono tendenze filo-francesi

da parte delle classi colte nelle quali iniziava a diffondersi la Carboneria,

mentre i contadini si davano al brigantaggio e si nascondevano sulle montagne

silane per sfuggire alla pressione fiscale. La famiglia Zupi si

schierò dalla parte dell'imperatore tradendo i Borboni regnanti,

seguì uno scontro di un anno nel quale il generale dell'esercito francese Daniele

Zupi Marino si nascose nelle cantine della sua villa per non essere

trovato. Celebre fu il massacro dei Brazzalotto perpetrato dai francesi verso

l'omonima famiglia accusata di tradimento essendo rimasti fedeli ai Borbone. Nel 1815,

con il ritorno dei Borboni, Daniele Zupi Marino fu infine scovato e messo al

rogo.

In questo

periodo anche a Cosenza si manifestarono movimenti liberali e patriottici: nel

1837 un gruppo di congiurati cosentini, fra cui Domenico Abate, Luigi Pullano,

Raffaele Laurelli, Carlo Calvello, Nicola Lepiane, Pasquale

Abate, Luigi Belmonte, e Antonio Stumpo pianificarono una insurrezione

che avrebbe dovuto svolgersi con tumulti nelle carceri e con il contemporaneo

arrivo dei rivoltosi. Inizialmente pianificata per il 22 di luglio,

l'azione venne rimandata al 31 luglio perché si sospettava che le autorità ne

fossero a conoscenza. Tuttavia, sia i carcerati che alcuni dei partecipanti non

vennero a conoscenza della decisione, e i tumulti cominciarono ugualmente il 22

luglio, venendo facilmente sedati dalle autorità borboniche. Diversi

dei congiurati vennero arrestati e condannati a morte, e poiché i rivoluzionari

per fare insorgere la popolazione avevano accusato il governo borbonico di

essere responsabile della diffusione del colera che

aveva in quel momento colpito la regione, molti di loro vennero a loro volta

accusati di avere causato l'epidemia per

poterne incolparne le autorità.

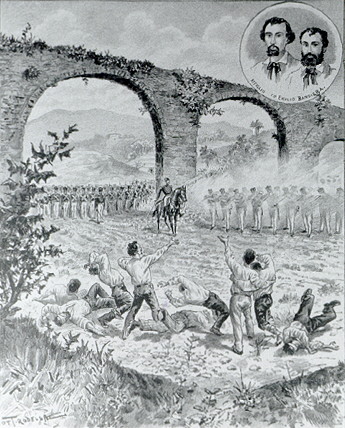

I moti

rivoluzionari più noti sono comunque quelli del 15 marzo 1844 che

si conclusero con uno scontro a fuoco nel Largo dell'Intendenza tra i soldati

borbonici e 21 patrioti poi condannati a morte, e dei quali ne furono

giustiziati soltanto sei. Da questa rivolta presero spunto i Fratelli

Bandiera, veneziani che vennero in soccorso ai fratelli calabresi e

vennero fucilati presso il Vallone

di Rovito insieme ad altri 7 ufficiali il 25 luglio 1844.

In seguito i cosentini parteciparono a molte vicende del Risorgimento,

dalle guerre d'indipendenza fino all'impresa

dei Mille. Garibaldi fu

a Cosenza il 31 agosto del 1860; due mesi dopo, un plebiscito sanzionò

l'annessione al Regno

d'Italia.

Il

propagandismo fascista a

Cosenza si intensificò solo sul finire degli anni trenta, fino ad allora il

capoluogo bruzio si era mostrato ad esso ostile. Essenzialmente i fascisti

fecero sì che i più giovani fossero educati alla cultura del regime e

allontanati dalla Chiesa oppositrice. Tutto ciò portò ad una nuova mentalità

cittadina che la vide appoggiare il Duce nella

sua idea di partecipare alla seconda

Guerra mondiale, lasciatisi abbagliare dalle mire del colonialismo

fascista. Mussolini arrivò in città nel 1939.

La visita venne pubblicizzata e presentata in pompa magna, attirando migliaia di

persone dalla provincia e dalla Calabria intera, ma che non lasciò nulla di

concreto per Cosenza che non ne trasse alcun vantaggio. La visita in effetti fu,

per certi versi, controproducente. Infatti nell'immediato allargò la popolarità

degli oppositori che si fecero sentire su argomenti quali l'alleanza con la

Germania o l'entrata in guerra dell'Italia al

loro fianco. Durante la guerra Cosenza fu bombardata massicciamente solo nel 1943 dagli

anglo-americano. Quell'anno Cosenza subì nuove incursioni che causarono 136

vittime, mentre la situazione socio-economica portò la città verso una

catastrofica paralisi. La fine della guerra lasciò la città priva di un ordine

amministrativo e politico che colmarono gli inglesi designando Prefetto Pietro

Mancini, il quale diede la carica di Primo Cittadino al compagno di

partito Francesco Vaccaro. Nelle elezioni del 1946,

la città elesse a sindaco il democristiano Maurizio

Quintieri. La città, però, continuava a vivere una situazione economica

disastrata, tanto che nel 1950 le

famiglie senza tetto erano 1307 e 436 quelle che vivevano in baracche.

Dal 1951 al 1961,

grazie al boom economico che investì l'intera penisola,

Cosenza iniziò una veloce risalita economico-finanziaria. Il decennio si

caratterizzò per la notevole espansione edilizia benché la città fosse priva

un piano regolatore funzionale. In questo clima la speculazione edilizia richiamò

in città grossi e piccoli proprietari terrieri che, intuendo il grosso

guadagno, utilizzarono i propri terreni per la costruzione della città nuova,

facendo così quasi scomparire l'attività agricola cittadina. Politicamente la

città era governata, quasi senza una opposizione dalla Dc. l'opposizione, di

sinistra, era guidata da Giacomo

Mancini, figlio di Pietro, Prefetto designato nell'immediato dopo guerra

dagli inglesi. Giacomo Mancini, sotto lo pseudonimo di Gino Verità iniziò

a scrivere una serie di articoli contro l'allora potere politico di palazzo dei

Bruzi, suscitarono velenose polemiche nella Dc cosentina. Nel 1958 le

elezioni politiche videro vincitore, Riccardo

Misasi, forte anche dell'appoggio clericale cittadino.

Nel 1971 la

popolazione superò i 100.000 abitanti. Come per il resto d'Italia, nacque una

giunta comunale Dc-Psi.

Cosenza, che già

aveva subito una cementificazione selvaggia, quasi del tutto non regolata, vide

crescere enormi quartieri staccati dal centro urbano, quasi tutti di carattere

popolare e senza preoccuparsi troppo di integrarli con strade e infrastrutture.

La nuova urbanizzazione cosentina portò ad una divisione classista, la quale si

avverte anche nella città vecchia, in cui la storica cittadinanza si riversò

nella città nuova, vendendo o affittando le vecchie dimore alle famiglie di

immigrati. Si può affermare che, pur avendo risolto il problema per la quasi

totalità delle famiglie senza tetto, si creo altresì, una situazione di

emarginazione sociale che venne risolto, anche se non del tutto, solo 25 anni

dopo, durante l'ultima amministrazione Mancini.

Come duemila

anni prima, sotto i romani, Cosenza torna ad essere un'importante stazione di

una grande infrastruttura viaria del sud Italia: la Salerno-Reggio

Calabria, fatta passare nei pressi della città grazie anche al

contributo dell'allora Ministro

dei lavori pubblici Giacomo

Mancini (1964).

Importante fu anche la scelta di dotare la città di importanti assi viarie,

urbane ed extraurbane. Il collegamento tra lo svincolo autostradale e la

superstrada Crotone-Paola;

il ponte Mancini, che collegava la città nuova alla vecchia; la nuova ferrovia Cosenza-Paola e

il progetto della nuova stazione ferroviaria (Stazione Vaglio

Lise). Durante questo periodo di sconvolgimento urbano, nasceva l'idea di

far sorgere un'università a Cosenza. L'idea era quella di impostarla sulla

residenzialità di docenti e allievi e che agevolasse l'ingresso agli studenti

più meritevoli ed ai meno abbienti, su una aggregazione dipartimentale della

ricerca e della didattica, la prima del tipo in Italia, con corsi di laurea

innovativi e legati alla realtà territoriale.

Le principali

idee di luogo di edificazione erano due e provenivano entrambe dallo stesso

partito, quello socialista. La prima corrente era quella di Francesco

Principe e dell'allora Ministro

alla Pubblica Istruzione Misasi, che volevano edificarla a nord del

capoluogo, indirizzando così anche lo sviluppo urbano verso la cittadina di Rende nella

quale venne materialmente costruita l'Università.

Rende dunque iniziò ad espandersi verso Sud, trasformando le due distinte città,

in un'unica area urbana senza alcuna zona di discontinuità e che sta aprendo a

una lenta ma inesorabile corsa verso il comune unico. La seconda corrente,

quella di Mancini, proponeva una collocazione a sud della città nella valle del fiume

Savuto. Ciò avrebbe probabilmente consentito l'accentramento della città

vecchia e la sua rinascita.

Visitare

il centro storico

Cosenza è una

città d'arte e cultura. E' piena di chiese che custodiscono pregevoli dipinti.

E' la patria dell'umanista Aulo Giano Parrasio (1470-1521), che nel 1511 vi

fondò una delle primissime accademie d'Europa, dove per almeno un secolo si

raccolsero le migliori menti della Calabria. E' la città del filosofo

Bernardino Telesio (1509-1599), il cui pensiero antiaristotelico ispirò

Giordano Bruno, Tommaso Campanella e Cartesio. E oggi è anche lo straordinario

museo all'aperto in cui chiunque, senza neppure pagare un biglietto ma

semplicemnte passegiando in centro, può ammirare le opere di alcuni tra i più

grandi scultori del Novecento, installate nel 2006 per iniziativa della famiglia

del mecenate Carlo Bilotti.

Cosenza è

anche una città antica. Secondo il geografo e storico greco Strabone, era stata

fondata nel IV secolo a.C. dai Brettiii, poi chiamati Bruzi dai Romani, un

popolo italico originario della Sila che ne fece la capitale di una

confederazione. Occupa sette colli, proprio come Roma, e si affaccia sulla valle

del Crati nel punto in cui il fiume principale della Calabria riceve il suo

affluente Busento.

Secondo la

leggenda, proprio in quel punto sarebbe stato sepolto il re dei Visigoti

Alarico, morto qui nel 410 a.C., forse di malaria, durante la sua discesa in

Italia dopo il sacco di Roma. Le cronache antiche raccontavano che il re fu

tumulato insieme al suo cavallo e con tutto il bottino saccheggiato. Dicono

anche che per nascondere il punto della sepoltura fu addirittura deviato il

Busento e che gli schiavi che avevano partecipato a quegli immani lavori furono

uccisi perchè non svelassero il segreto. Sia come sia, nulla è mai stato

ritrovato.

Il centro

storico di Cosenza assomiglia a un piccolo borgo, un paesino fatto di viuzze

tortuose con archi e sottopassaggi, chiese medevali, palazzi nobiliari, casette

antiche e vecchie botteghe artigiane.

L'arteria

principale è intitolata al grande Telesio; il punto più alto è la cima del

colle Pancrazio, su cui sorgono le rovine del Castello Svevo. Questa millenaria,

severa fortezza fu costruita nell'XI secolo dai normanni su una fortificazione

saracena, a sua volta costruita sui ruderi di una rocca dei Bruzi, e fu poi

rinnovata nel XIII secolo dall'imperatore Federico II di Svevia, a cui di deve,

tra l'altro, la torre ottagonale.

Oltre piazza

dei Bruzi si stende il centro nuovo attraversato dall'isola pedonale di corso

Mazzini, su cui si affacciano boutique e ristoranti, banche e locali alla moda

perfetti per prendere un aperitivo mentre si osserva il passeggio. Ed è qui che

si possono ammirare le straordinarie sculture del MaB, il Museo all'aperto

Bilotti, intitolato all'imprenditore e collezionista cosentino (1934-2006) che

si trasferì a New York per completare gli studi e poi rimase a vivere negli

Stati Uniti, ma avendo la propria città natale sempre nel cuore: e infatti ha

voluto lasciarle in eedità la grande arte del Novecento. Ci sono opere, tra gli

altri, di Amedeo Modigliani, Mimmo Rotella, Pietro Consagra, Salvador Dalì,

Emilio Greco, Giacomo Manzù, Giorgio De Chirico.

E oltre a

questa straordinaria collezione, la città può anche vantare, dal 2018, una

grande opera di architettura contemporanea. il ponte sul Crati intitolato a San

Francesco di Paola e firmato dall'archistar di Valenncia Santiago Calatrava.

Castello

Normanno-Svevo

Il Castello

normanno-svevo si trova sul colle Pancrazio a 383 metri sul livello del

mare.

Il

castello di Cosenza, posto sulla sommità del colle Pancrazio, uno dei sette

colli della città, è edificato su una motta artificiale

di forma rettangolare, il cui orientamento rimanda alle edificazioni dei Bretii (VI

sec a.C.), popolazione che era solita posizionare le proprie fabbriche rispetto

alle direzioni astronomiche fondamentali.

Per

mancanza di fonti documentarie, non è certo che il luogo dove sorge il castello

sia esattamente quello occupato un tempo dalla Rocca Bretia, ma è indubbio che

i cosentini costruirono, nel 937 d.C., il proprio forte in cima allo stesso

colle.

Il

forte viene spesso definito Normanno, e infatti, a partire dal XII secolo, Ruggiero

II ingrandì il castello dandogli i caratteri delle coeve

costruzioni. In questo periodo il castello ospitò anche la Curia.

Un

funesto terremoto (1184), il primo di una lunga serie, distrusse la rocca

rendendola inagibile. Solo con l’arrivo di Federico

II di Svevia (XIII secolo) il castello ritornò al suo splendore,

assumendo importante funzione difensiva. Furono gli stessi Svevi ad ampliare la

rocca facendole assumere l’impostazione tipica dei castelli federiciani:

impianto rettangolare, torri angolari, camminamenti di ronda merlati, sale

voltate.

Un

funesto terremoto (1184), il primo di una lunga serie, distrusse la rocca

rendendola inagibile. Solo con l’arrivo di Federico

II di Svevia (XIII secolo) il castello ritornò al suo splendore,

assumendo importante funzione difensiva. Furono gli stessi Svevi ad ampliare la

rocca facendole assumere l’impostazione tipica dei castelli federiciani:

impianto rettangolare, torri angolari, camminamenti di ronda merlati, sale

voltate.

Con

gli Angioini (XIII-XV secolo) e in particolare con Luigi

III duca di Calabria e la sua sposa Margherita

di Savoia, il forte assunse per la prima volta la funzione di residenza

principesca. Durante le lunghe lotte tra Angioini e Aragonesi il

castello ospitò la zecca (seconda metà del 1400) e una prigione per

politici.

Nel

XVI secolo, periodo di dominazione spagnola, ritorna ad avere la sua originaria

funzione militare, mentre a partire dal 1638, anno di un altro disastroso

terremoto, iniziò la decadenza del fortilizio che venne adibito solo a deposito

di materiale. In questo anno cade una delle torri e viene distrutta quasi tutta

la merlatura. I lavori per il recupero diventano a questo punto particolarmente

ingenti, e si preferisce quindi lasciare allo stato di abbandono la fabbrica.

Con l’impegno di restaurarlo, nella seconda metà del 1700, il castello fu

concesso prima al Vescovo Capece Galeota, che lo rimaneggiò fortemente per

adattarlo a Seminario Diocesano, e successivamente all'Arcivescovo Gennaro

Clemente Francone.

Con

la presenza dei Borboni (XIX

secolo) furono ordinati numerosi restauri e si portarono a compimento tutte le

parti, ma nello stesso tempo si modificò ancora l’aspetto della rocca. In

questo periodo la fabbrica assunse infatti la funzione di carcere.

Nell'ultimo

secolo la struttura, ridotta a rudere da numerosi terremoti, ha cessato

qualsiasi funzione. Dopo il sisma del 1870 che ebbe epicentro proprio a Cosenza,

il castello fu acquistato dal Comune (atto del 23 dicembre 1885) ma rimase per

lungo tempo in stato di degrado e abbandono.

Solo

gli ultimi lunghissimi lavori, iniziati nel 2008, hanno permesso di riportare in

funzione il castello per usi quasi prettamente privati con un aerea destinata

alla ristorazione e alle feste.

Pag.

2

Pag.

2